MINING AND THE SOCIAL FABRIC: ANALYSIS OF SOCIOECONOMIC, STRUCTURAL CHANGES AND THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ra10202510081614

Júlio Edstron Secundino Santos1

Caroline Dourado Moreira Lima²

Isabel Carvalho Barbosa Neta³

Resumo: Esta pesquisa analisou o setor mineral brasileiro sob a perspectiva da Governança e da Licença Social para Operar (LSO), partindo do conceito de que a atividade extrativa, no contexto do Antropoceno, é um catalisador de progresso e de riscos intergeracionais. O objetivo geral foi reformular o arcabouço conceitual do setor, provando que a excelência em sustentabilidade é um imperativo econômico e não uma opção filantrópica. A metodologia empregou a revisão bibliográfica histórica e regulatória, a análise de benchmarks internacionais (Austrália, Canadá, Chile) e o método hipotético-dedutivo, aplicado aos princípios da Economia Ambiental (Poluidor-Pagador). As conclusões apontaram que as tragédias recentes decorrem da falha em internalizar custos e da insuficiência regulatória da ANM, criticada por órgãos de controle como o TCU e o STF. A solução estrutural proposta é a instituição imediata da Garantia Financeira de Fechamento de Mina (Surety Bonds). Este mecanismo financeiro é o único capaz de proteger o Estado contra o passivo das “minas órfãs”, transformando a responsabilidade ambiental e social em uma obrigação financeira vinculante desde o início da operação. A sustentabilidade, portanto, é a nova vantagem competitiva que garante a verticalização da cadeia e a prosperidade futura.

Palavras Chave: Mineração Sustentável; Mineração e Desenvolvimento; Licença Social de Operação; Garantia Financeira de Fechamento de Mina; Mineração e Governança ESG

ABSTRACT: This research analyzed the Brazilian mineral sector from the perspective of Governance and the Social License to Operate (SLO), based on the concept that extractive activity, within the context of the Anthropocene, is a catalyst for both progress and intergenerational risks. The general objective was to reformulate the sector’s conceptual framework, proving that excellence in sustainability is an economic imperative, not a philanthropic option. The methodology employed historical and regulatory bibliographic review, analysis of international benchmarks (Australia, Canada, Chile), and the hypothetico-deductive method, applied to Environmental Economics principles (Polluter Pays). Conclusions indicate that recent tragedies result from a failure to internalize costs and the regulatory insufficiency of the ANM, which has been scrutinized by control bodies like the TCU and STF. The structural solution proposed is the immediate institution of Mine Closure Financial Guarantee (Surety Bonds). This financial mechanism is the only one capable of protecting the State against the liability of “orphan mines,” transforming environmental and social responsibility into a binding financial obligation from the start of operations. Sustainability, therefore, is the new competitive advantage that ensures vertical integration of the supply chain and future prosperity.

Keywords: Sustainable Mining; Mining and Development; Social License to Operate; Mine Closure Financial Guarantee; Mining and ESG Governance

INTRODUÇÃO

A mineração no Brasil, tradicionalmente alicerce da matriz econômica e protagonista na balança comercial interna e internacional, atingirá um ponto de inflexão histórica e de escrutínio sem precedentes. A tragédia socioambiental revelada em desastres como os de Mariana e Brumadinho demarcará a insuficiência do modelo extrativista puramente focado no lucro de curto prazo. Essa pesquisa se debruçará sobre as falhas estruturais que permitiram a materialização de riscos sistêmicos, exigindo uma reengenharia da gestão de riscos ambientais.

Reconhecer-se-á, no entanto, que a indústria extrativa representa um vetor inestimável de prosperidade, gerando superávit e injetando robusto capital via royalties e tributos que financiam infraestrutura e programas sociais. Ademais, a mineração se consolidará como uma ferramenta potencial para a atenuação de disparidades regionais significativas, forçando a descentralização de investimentos, tecnologia e empregos de maior qualificação para municípios carentes de outras vocações econômicas. No entanto, para preservar este valor e mitigar os riscos sistêmicos, a reengenharia do arcabouço regulatório é imperativa.

O objetivo geral desta pesquisa consistirá em analisar e reformular o arcabouço normativo, de governança e econômico do setor mineral brasileiro. Buscar-se-á demonstrar como a internalização plena de externalidades e a adoção de instrumentos de garantia financeira de longo prazo transformarão o risco inerente à lavra em um modelo de negócio equitativo e sustentável, construindo valor permanente para a nação.

A metodologia empregada consistirá em uma análise qualitativa e histórica, pautada na revisão bibliográfica sistemática de tratados legais, códigos de mineração e literatura acadêmica especializada em História Ambiental, Economia e Ciências Sociais, incluindo a análise comparativa de marcos regulatórios internacionais. A abordagem se complementará com a aplicação do método hipotético-dedutivo para validar a eficácia de mecanismos econômicos não plenamente implementados no contexto brasileiro, como as garantias de fechamento de mina.

O desenvolvimento da pesquisa se iniciou com a seção 1, que delineará a evolução histórica da legislação mineral, desde o regime de acessão da Constituição de 1891 até a retomada da soberania nacional por Getúlio Vargas, demarcando as rupturas e continuidades na gestão da propriedade do subsolo. Em seguida, a seção 2 examinará o Novo Marco Regulatório (2017), avaliando sua eficácia na criação da Agência Nacional de Mineração (ANM) e confrontando a otimização da burocracia com a fragilidade das respostas a desastres, evidenciando a tensão permanente entre celeridade econômica e segurança socioambiental.

Os fundamentos teóricos serão estabelecidos na seção 3, que inserirá a atividade mineral no contexto da História Ambiental e do Antropoceno, argumentando que a mineração deve ser tratada não como um fenômeno isolado, mas como uma manifestação da crise sistêmica que exige a rejeição do paradigma extrativista tradicional. A seção 4 focará nos pilares de legitimidade, onde se definirá a Governança Pública e Corporativa (ESG) como base para a gestão de risco, e a Licença Social para Operar (LSO) será apresentada como o indicador crucial de aceitação social, cuja ausência se manifestará como risco operacional e aumento direto do custo de capital.

O ponto culminante da pesquisa será alcançado na seção 5, que discutirá os imperativos econômicos. Este capítulo diferenciará, de modo aprofundado, a mineração legal (formal) do garimpo ilegal (associado ao crime organizado); enfatizará o papel do capital estrangeiro na transferência de tecnologia e no cumprimento de padrões ESG globais; e apresentará os instrumentos da Economia Ambiental, como os Princípios Poluidor-Pagador e Beneficiário-Pagador.

Avançando, a pesquisa se encaminhará para as conclusões, onde se evidenciará que a fragilidade do modelo regulatório reside na ausência de uma internalização de custos obrigatória e robusta. O trabalho demonstrará que a eficácia da ANM e a sustentabilidade do setor serão diretamente proporcionais à severidade dos instrumentos financeiros de garantia.

O achado central desta pesquisa é que apenas a instituição plena e imediata da Garantia Financeira de Fechamento de Mina (Surety Bonds) transformará a responsabilidade intergeracional em obrigação financeira vinculante, protegendo o Estado contra o passivo ecológico das “minas órfãs” e forçando o planejamento sustentável desde o dia zero da lavra.

O impacto final desta pesquisa não se limitará a descrever os desafios, mas apresentará um roteiro para a excelência regulatória. A articulação entre Governança, LSO e instrumentos econômicos inovadores contribuirá decisivamente para a formulação de políticas públicas capazes de reconciliar a riqueza mineral com o desenvolvimento humano e a integridade ambiental do Brasil.

Em síntese, o presente trabalho acadêmico se consolidará como um recurso indispensável para o debate sobre o futuro do setor mineral, afirmando que a verdadeira sustentabilidade será um imperativo econômico e não apenas uma opção ética.

2 HISTÓRIA DA MINERAÇÃO COM FOCO NO BRASIL

A mineração, em sua essência, não se restringe ao mero ato de escavar o subsolo, mas configura a primeira e mais crucial etapa de toda a cadeia produtiva da civilização. É a ciência e a arte de converter um recurso geológico, estático e inerte, em um bem econômico dinâmico, fundamental para a tecnologia e a infraestrutura (IBRAM/ADIMB, 2025).

A importância da mineração para a humanidade remonta à Idade da Pedra e se estende até a Era Digital, sendo o termômetro do progresso tecnológico e social (Krenak, 2019, p. 32). O domínio da metalurgia, do cobre ao ferro, não apenas mudou ferramentas, mas reorganizou sociedades, determinando o poder geopolítico e a capacidade de defesa das nações (Figueiroa, 1997).

No século XXI, a atividade se reposiciona como uma pilastra da transição energética e da descarbonização (Santos, 2025). Minerais críticos, como o lítio para baterias e o cobre para eletrodomésticos, são insubstituíveis na matriz de um futuro Net Zero, tornando a mineração uma indústria de destino para a sustentabilidade global.

Cabe salientar que o Futuro Net Zero (ou Neutralidade de Carbono) representa a meta global de sustentabilidade mais ambiciosa da contemporaneidade: alcançar o equilíbrio climático onde o volume de gases de efeito estufa (GEE) emitidos é igual ao volume removido, impondo a descarbonização total da matriz energética (eletricidade, transportes e indústria) até meados do século.

Atingir esta meta, contudo, cria um paradoxo intrínseco com a mineração: a construção da infraestrutura verde – painéis solares, turbinas eólicas e baterias de alta capacidade – é extremamente intensiva em minerais críticos (cobre, lítio, níquel), gerando uma demanda sem precedentes por extração, o que vincula o sucesso da transição energética e a proteção da equidade intergeracional à capacidade da sociedade de garantir uma mineração que seja, ela própria, sustentável e socialmente controlada, livre dos passivos que se busca evitar (Santos Filho, 2023, p. 105).

O paradoxo ético da mineração reside no fato de que o caminho para adiar o colapso climático depende da intensificação da extração de recursos finitos (Latour, 2020, p. 128). Isso exige que o setor adote uma postura de simbiose ecológica, transformando o conceito de exploração para abraçar a circularidade e a responsabilidade intergeracional (IBRAM, 2013).

Para o Brasil, a mineração é mais do que um setor; é a espinha dorsal histórica e econômica do país, fornecendo a base material para a siderurgia, a construção civil e a agricultura. A nação se destaca como potência global em minério de ferro, bauxita e nióbio, conferindo-lhe um peso inegável nas balanças comercial e geopolítica (IBRAM/ADIMB, 2025).

A gestão estratégica dos recursos minerais é um componente indeclinável da soberania nacional (Santos Filho, 2023, p. 45). Em um mundo de competição por insumos, a posse das reservas confere ao Brasil uma alavanca política e econômica, mas impõe a obrigação de agregar valor localmente, superando o papel de mero fornecedor de matéria-prima bruta.

Contudo, essa relevância econômica é constantemente confrontada pelo alto custo social e ambiental que o modelo impõe, especialmente na Amazônia e no Quadrilátero Ferrífero (Milanez, 2025). A justiça brasileira pendente é o grande desafio, exigindo que a externalização dos custos de degradação seja substituída pela internalização plena, conforme os postulados da Economia Ambiental (Neto; Petter, 2005).

A análise histórica do setor, que se inicia no próximo tópico, é crucial para entender como os diversos regimes legais buscaram conciliar a primazia estatal sobre a riqueza mineral com a necessidade de atrair capital. O estudo da evolução regulatória é o caminho para identificar as raízes dos desafios contemporâneos de governança (Domingues, 2022).

2.1 O Legado Luso-Brasileiro e a Propriedade do Subsolo

A trajetória da mineração no Brasil está intrinsecamente ligada à construção política e econômica da nação, remontando às Ordenações Manuelinas de 1521 (Teixeira, 1997). Desde o período colonial, essas normas já reservavam à Coroa portuguesa a posse dos minerais, garantindo o domínio estatal sobre as riquezas minerais mediante o pagamento do quinto (a quinta parte dos metais extraídos). Esse mecanismo fiscal fundacional estabeleceu o precedente para o controle centralizado que perdura até hoje.

Instalado o Império Brasileiro, a Constituição de 1824 manteve a tradição portuguesa, reafirmando o domínio do Estado sobre o subsolo e a separação entre a propriedade territorial e a propriedade mineral (Teixeira, 1997). Embora particulares pudessem obter concessões, estavam sujeitos a pesadas taxações, perpetuando o controle central sobre uma atividade econômica baseada, inicialmente, na mão-de-obra escrava (Figueirôa, 2025).

A primeira grande ruptura ocorreu com a Constituição Republicana de 1891, que, por um breve período, adotou o sistema norte-americano da acessão. Salienta-se que esse regime representou uma ruptura radical com a tradição lusitana de propriedade estatal do subsolo (Teixeira, 2025). Sob esse sistema, o proprietário da superfície — o dono do solo — era automaticamente considerado o dono das jazidas minerais encontradas em sua propriedade, por mera extensão do direito de posse.

Essa breve experiência no Direito Minerário com o sistema da acessão resultou em um período de intensa insegurança jurídica e especulação imobiliária desenfreada, pois a posse da terra significava a posse de toda a riqueza potencial do subsolo (Figueirôa, 1997, p. 25). Essa liberalidade foi rapidamente revertida nas Constituições subsequentes (Domingues, 2022), devido à pressão por restaurar o controle estatal sobre um recurso considerado estratégico para a soberania e o desenvolvimento nacional.

2.2 O Nacionalismo de Vargas e os Códigos de Mineração

A Revolução de 1930 e as mudanças governamentais representaram um novo ponto de inflexão. O Presidente Getúlio Vargas defendeu a necessidade de nacionalização das reservas minerais, suspendendo a alienação de qualquer jazida e defendendo a primazia do interesse nacional sobre a exploração (MME, 2025). A Constituição de 1934 formalizou essa visão, promovendo o retorno da separação entre a propriedade do solo e a do subsolo, restaurando o domínio da União sobre os recursos (Domingues, 2022).

A reestruturação legal imposta pelos Códigos de Mineração de 1934 (Decreto n° 24.642), 1940 (Decreto-Lei n° 1.985) e 1967 (Decreto-Lei n° 227) (Domingues, 2022) demonstrou um foco quase exclusivo no binômio soberania-progresso econômico. O esforço em instituir modelos técnicos avançados, defendido por figuras históricas como José Bonifácio de Andrada e Silva no período imperial, foi sistematicamente frustrado pela prevalência da lógica extrativista acelerada.

A agenda de modernização tecnológica e científica foi historicamente suplantada pela urgência em gerar commodities, perpetuando um déficit técnico que impacta a gestão de rejeitos até os dias atuais (Figueirôa, 1997). Assim, permanece a necessidade de criação de tecnologias que utilizem de forma sustentável e se possível inovadoras as pilhas de rejeito e de estéril.

A mentalidade extrativista, profundamente enraizada desde o período colonial, moldou um modelo econômico onde a valorização do volume extraído sobrepujava a eficiência do processo (Figueirôa, 1997, p. 58). Essa lógica limitou o investimento em tecnologia de beneficiamento de baixo impacto, o que se manifesta, ainda hoje, na dependência de técnicas de separação que geram grandes volumes de rejeito, evidenciando uma continuidade histórica entre o mercantilismo e o extrativismo contemporâneo.

Dois anos mais tarde, em 1942, nasceria a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), um projeto tripartite que reuniu Brasil, Estados Unidos e Inglaterra (Teixeira, 1997). Foi um movimento geopolítico de commodities onde o controle das jazidas de ferro passou ao Brasil em troca de empréstimos e da promessa de compra exclusiva do minério, sem que a preocupação com os passivos ambientais fosse minimamente considerada.

O Código de Mineração de 1967 – o Decreto-Lei n° 227 -, reforçou a visão da mineração como um vetor de desenvolvimento acelerado (Domingues, 2022). Este tratado priorizou a extração em nome do progresso e da segurança nacional, consolidando um arcabouço legal que, historicamente, pouco espaço dedicou às questões de preservação ambiental.

Em 1995, o regime de propriedade e participação foi abrandado, quando uma Emenda Constitucional suprimiu os impedimentos ao capital externo na pesquisa e lavra de bens minerais, marcando a adesão do Brasil a uma lógica de mercado mais globalizada (MME, 2025).

O marco legal atual é estabelecido pela Constituição Cidadã de 1988, que reafirma o princípio histórico do domínio da União sobre os recursos minerais (art. 20, IX) e reforça a natureza estratégica da atividade. Embora o texto constitucional preveja o aproveitamento dos recursos mediante concessão ou autorização, a Lei Fundamental brasileira introduziu o princípio da função social e ambiental da propriedade e da exploração.

Esse equilíbrio criou o desafio de atrair o investimento privado global sob um rigoroso arcabouço de proteção socioambiental, mas abre a possibilidade de “uma mineração verdadeiramente sustentável, pautada no desenvolvimento humano e na equidade” (Santos Filho, 2023, p. 45). É neste contexto que o arcabouço legal deve evoluir, transformando a função social e ambiental em uma obrigação financeira vinculante, tema central desta pesquisa.

3 A IMPORTÂNCIA DA MINERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO

A história da sociedade humana é indissociável da descoberta e manipulação dos minerais, iniciando-se há milhões de anos com a Idade da Pedra. Os minerais eram, primariamente, ferramentas de sobrevivência. O sílex, o quartzo e o basalto, encontrados na superfície, forneciam o material para lascar os primeiros utensílios cortantes, armas e instrumentos de caça, marcando o início da capacidade humana de transformar seu entorno natural e estabelecer os primeiros assentamentos permanentes (Pádua, 2010, p. 83). Essa relação inaugural com a geologia estabeleceu o precedente para o uso de recursos como fator de domínio e progresso.

A verdadeira revolução na relação humana com o subsolo ocorreu com a descoberta da metalurgia e a transição para as Idades do Cobre, Bronze e Ferro. A capacidade de extrair minérios e fundi-los – um processo que exigiu um alto grau de conhecimento químico e organizacional – permitiu a criação de ferramentas agrícolas superiores, armaduras e grandes estruturas, catalisando o surgimento de impérios e complexas divisões de trabalho (Teixeira, 1997). A mineração deixou de ser coleta e tornou-se engenharia extrativa e produtiva, transformando as aldeias em cidades e solidificando a hierarquia social e econômica baseada no controle desses recursos.

A Revolução Industrial consolidou a mineração como o motor da modernidade e do capitalismo. O ferro e, principalmente, o carvão mineral tornaram-se os fundamentos de uma sociedade baseada na máquina a vapor e na produção em massa. A mineração de ferro em larga escala forneceu a matéria-prima para a construção de ferrovias, navios e fábricas, enquanto o carvão forneceu a energia térmica para movimentar essa infraestrutura global (Domingues, 2022). Esse período levou a uma exploração sem precedentes dos recursos do subsolo, sendo o primeiro momento em que as externalidades ambientais se manifestaram em escala global.

O século XX aprofundou essa dependência com a diversificação para os metais leves e a energia fóssil. A descoberta de novas técnicas de beneficiamento e refino, impulsionada pela ciência e tecnologia (Figueirôa, 1997), popularizou o uso de alumínio na aviação e de bauxita, cobre e ouro na vasta rede de eletrificação global. O petróleo e o gás natural, também produtos da geologia, forneceram a energia e a base petroquímica que sustentaram a expansão demográfica e o boom do consumo, cimentando o extrativismo no centro da geopolítica e da economia mundial.

A era contemporânea, marcada pela Sociedade em Rede e pela transição energética, levou a mineração do solo ao microchip. A demanda por semicondutores (silício), baterias (lítio, cobalto) e ímãs de alto desempenho (terras raras) fez com que a mineração se tornasse a espinha dorsal de toda a tecnologia digital e limpa (Scherer; Lima, 2018, p. 27). A evolução, portanto, demonstra que, embora a matéria-prima tenha mudado – da dureza da pedra para a sutil condutividade do silício –, a dependência humana da extração permanece.

Na atualidade a mineração, longe de ser um resquício do passado industrial, é o motor material da construção do futuro sustentável. A transição energética global, que busca descarbonizar as economias e combater a crise climática, depende intrinsecamente da extração de minerais estratégicos para a criação de ferramentas essenciais.

Por exemplo, o cobre é insubstituível na expansão das redes elétricas inteligentes e no cabeamento de turbinas eólicas, enquanto o lítio, o cobalto e o níquel formam a espinha dorsal das baterias de veículos elétricos e dos sistemas de armazenamento de energia (ESS), viabilizando a intermitência das fontes renováveis (Scherer; Lima, 2018, p. 29). Sem a mineração intensiva e responsável desses elementos, a meta de neutralidade de carbono é tecnologicamente inviável, provando que o desenvolvimento sustentável do amanhã é forjado na lavra de hoje (Santos Filho, 2023, p. 18).

Além da transição energética, a mineração está na base da próxima fronteira tecnológica, fornecendo os componentes para a medicina de precisão, a inteligência artificial (IA) e a exploração espacial. Minerais raros e de alta pureza, como o germânio e o gálio, são vitais para semicondutores avançados, redes 5G e 6G e sensores de última geração, enquanto as terras raras são cruciais para a fabricação de motores ultraleves e potentes, essenciais para foguetes e satélites (Silva; Mendes, 2022, p. 80).

A complexidade da sociedade do conhecimento exige não apenas mais minerais, mas substâncias cada vez mais puras e processadas cientificamente, reiterando a necessidade de investir na ciência e tecnologia mineral como um pré-requisito para o desenvolvimento futuro (Figueirôa, 1997).

A importância da mineração para o Brasil transcende o balanço comercial; ela se estabelece como um ativo geopolítico inegociável. Detentor de vastas reservas de minério de ferro, nióbio e, crescentemente, terras raras, o país tem o potencial de influenciar cadeias de suprimentos globais, utilizando seus recursos como alavanca de poder e negociação estratégica (Santos Filho, 2023, p. 19).

Este setor atua como um multiplicador econômico potente. Cada real investido na extração gera um efeito cascata que movimenta a indústria de base (máquinas e equipamentos), a logística (rodovias, ferrovias e portos) e o setor de serviços, demonstrando sua capacidade de alavancar o Produto Interno Bruto (PIB) em outros segmentos (IBRAM/ADIMB, 2025).

Historicamente, o Brasil falhou na concretização da industrialização plena ancorada em sua riqueza mineral. O modelo extrativista-exportador priorizou o volume de commodities brutas, limitando a agregação de valor e a geração de empregos de alta qualificação em metalurgia e materiais avançados (Barreto, 2001, p. 88).

A agregação de valor constitui a necessidade estratégica do século XXI. Em vez de apenas exportar minério de ferro com baixo teor, o país deve dominar a produção de pellets de alto desempenho; no caso das Terras Raras, o foco deve ser a transição da concentração mineral para a fabricação de ligas metálicas e ímãs permanentes, essenciais para a tecnologia e defesa (Silva; Mendes, 2022).

A relevância estratégica da mineração se conecta diretamente à busca pela soberania tecnológica. Um país que domina a cadeia de valor, desde a pesquisa geológica (Figueirôa, 1997) até o desenvolvimento de softwares e equipamentos de ponta para otimização da lavra e beneficiamento, reduz a dependência externa e fortalece o seu complexo industrial de defesa.

O conceito de que a mineração sustentável, particularmente de terras raras e outros minerais críticos, é fundamental para a soberania estatal e desenvolvimento do Brasil reside na sua função de alicerce para a autonomia tecnológica e segurança geopolítica da nação no século XXI.

Detentor de vastas reservas desses elementos – essenciais para a fabricação de semicondutores avançados, sistemas de defesa, turbinas eólicas e baterias de veículos elétricos – o Brasil possui a base material para impulsionar a infraestrutura do futuro Net Zero (Scherer; Lima, 2018, p. 27).

Contudo, deve ser explicitado, que a garantia da soberania nacional não se manifesta na simples extração do minério, mas sim na verticalização estratégica da cadeia produtiva, garantindo que o valor agregado do beneficiamento, refino e processamento final desses elementos permaneça no território (Santos Filho, 2023, p. 18).

Ao mover-se da posição de mero exportador de commodity para fornecedor de produtos de alto valor tecnológico, o Brasil assegura o domínio sobre tecnologias estratégicas, fortalece sua economia e protege seus interesses de segurança e desenvolvimento frente à complexa geopolítica global de suprimentos críticos.

O minério de ferro, carro-chefe da mineração nacional, ilustra essa necessidade. Embora o Brasil seja um gigante exportador, a maior parte do valor na cadeia é capturada pelos países que transformam esse minério em aços especiais para a indústria automotiva, naval e aeroespacial. O desafio é internalizar o capital intelectual e o processo químico dessa transformação.

A exigência de escoamento da produção mineral tem sido, paradoxalmente, um motor para o desenvolvimento da infraestrutura logística do país, como portos, ferrovias e minerodutos. Tais investimentos, embora primariamente voltados ao setor, geram externalidades positivas ao facilitar o transporte de outras cargas e a interconexão de regiões remotas (Santos Filho, 2023).

A relação entre mineração e desenvolvimento sustentável não é opcional, mas uma imposição constitucional, reforçada pelo artigo 225 da Constituição Cidadã (Neto; Petter, 2005). Isso implica que a lavra deve garantir a equidade intergeracional, ou seja, a riqueza extraída hoje não deve comprometer a capacidade das futuras gerações de usar seus próprios recursos e gozar de um meio ambiente íntegro.

Um desafio ambiental crítico é o uso intensivo de recursos hídricos. Grandes projetos minerários podem competir diretamente com o abastecimento humano e a agricultura, agravando a crise hídrica em regiões semiáridas e no Quadrilátero Ferrífero (Milanez, 2025). A gestão hídrica, portanto, deve ser vista como um fator de restrição à LSO e de planejamento de longo prazo.

O cerne da sustentabilidade reside na internalização das externalidades negativas. O modelo econômico precisa penalizar a degradação, fazendo cumprir o Princípio do Poluidor-Pagador de forma integral (Pádua, 2010, p. 95). Sem uma precificação adequada do passivo ambiental e social, a mineração continuará a gerar riqueza para poucos e ônus para a coletividade.

3.1 O Paradoxo na Fábula de Maldição dos Recursos Minerários e a CFEM

O setor mineral posiciona-se na base da pirâmide produtiva do Brasil, fornecendo insumos essenciais para a indústria de transformação pesada (IBRAM/ADIMB, 2025). Sua atuação é crucial para o desenvolvimento regional, gerando empregos e renda (Pereira, 2025). A contribuição fiscal é materializada na Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), o royalty da mineração, mecanismo de participação estatal que deveria mitigar os custos sociais da extração (Santos Filho, 2023).

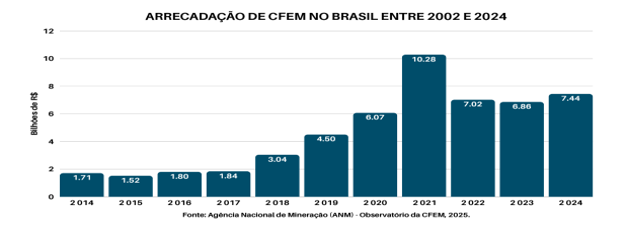

A CFEM consolidou-se como uma das principais fontes de receita para Estados, municípios mineradores e atingidos, representando o elo fiscal entre a atividade minerária e o desenvolvimento local. Entre 2014 e 2024, a arrecadação nacional apresentou um crescimento acumulado superior a 330%, impulsionado pela valorização das commodities minerais, pela elevação das alíquotas da Lei nº 13.540/2017 e pelo aumento da base de cálculo sobre a receita bruta de venda. Mesmo assim, tal expansão de receita não se traduziu em melhoria proporcional dos indicadores socioeconômicos das regiões mineradoras, onde persistem baixos índices de desenvolvimento humano, deficiência em infraestrutura e vulnerabilidade fiscal.

Essa disparidade entre arrecadação e retorno local expõe o que se pode denominar de “paradoxo da abundância mineral”, no qual a riqueza gerada pela extração não se converte em prosperidade territorial. Em muitos casos, a dependência fiscal da CFEM reforça um modelo de economia com pensamento de curto prazo, sem induzir a diversificação produtiva ou a formação de capital humano. A revisão do modelo de distribuição e aplicação desses recursos, portanto, é condição essencial para que essa taxa mineral cumpra sua função de compensar, de fato, os custos sociais e ambientais da lavra.

Figura 1 – Evolução da arrecadação da CFEM no Brasil (2014-2024). Fonte: Agência Nacional de Mineração (ANM), 2024.

Apesar do potencial de riqueza, a mineração brasileira deve lidar com o dilema da “Maldição dos Recursos” (Resource Curse) (Sachs; Warner, 2001). Este conceito econômico alerta que a simples abundância de recursos naturais não garante o desenvolvimento sustentável, podendo, em vez disso, gerar dependência econômica, volatilidade de preços e intensificação da desigualdade, se a renda não for gerenciada com sagacidade (Santos Filho, 2023).

Uma das manifestações mais graves da Maldição dos Recursos é a “Doença Holandesa” (Dutch Disease). O volume massivo de exportação de commodities minerais, ao gerar um fluxo contínuo de moeda estrangeira, provoca a apreciação cambial. Este câmbio valorizado torna as demais exportações brasileiras (manufaturados, agricultura de alto valor agregado) menos competitivas no mercado global, desestimulando a industrialização e a diversificação econômica. Assim, o crescimento do setor mineral, ironicamente, pode atuar como um freio ao desenvolvimento industrial mais sofisticado do país (Sachs; Warner, 2001).

Apesar de seu propósito legal como mecanismo compensatório, a CFEM tem sido alvo de críticas severas quanto à sua efetividade no desenvolvimento local. A gritante disparidade entre o volume de riqueza extraída e o baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de muitos municípios mineradores sinaliza uma falha na aplicação dos fundos, perpetuando a dependência e a vulnerabilidade social (Santos Filho, 2023).

O modelo de tributação da mineração, focado majoritariamente na CFEM (uma taxa não tributária sobre a receita bruta) e menos em impostos sobre o lucro e a produção verticalizada, estabelece uma regressividade estrutural. Essa estrutura tributária incentiva a extração em grande volume e o lucro rápido, sem penalizar devidamente a não-verticalização ou a baixa agregação de valor.

A tributação contemporânea, movida pela nova reforma tributária, deveria migrar para um modelo progressivo, que favoreça o beneficiamento local e a internalização de custos, estimulando a transição de um mero país exportador de volume para um player de tecnologia mineral (Santos Filho, 2023). A força tributária pode auxiliar a crescimento da mineração de extrativista, mas pode ser vital para o desenvolvimento e fixação industrial no Brasil.

A fórmula de distribuição da CFEM, apesar de revisada, ainda enfrenta o desafio da justiça distributiva, pois não considera de maneira equânime a diferença entre o município produtor e o município afetado pelo transporte de minério ou pela disposição de rejeitos (Santos Filho, 2023, p. 112). Essa distribuição politicamente enviesada dilui a capacidade de investimento compensatório nas localidades que suportam o ônus ambiental mais severo, comprometendo a finalidade social precípua do royalty.

3.2 A Oportunidade Estratégica da Verticalização das Terras Raras

A superação da Maldição dos Recursos passa pela verticalização da cadeia produtiva, sobretudo no caso das Terras Raras (TR). A mera exportação de concentrados minerais como commodities perpetua a vulnerabilidade econômica (Santos, 2025). A oportunidade real reside em dominar o beneficiamento e a produção de materiais de alto valor agregado, essenciais para a transição energética global.

Como exemplo, temos a trajetória de Araxá, em Minas Gerais, com o nióbio, que configura um caso notável de verticalização produtiva no setor mineral brasileiro. Essa abordagem transformou o minério, que era uma simples commodity, em produtos industrializados de elevado valor agregado. Sob a liderança da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), a estratégia principal concentrou-se no domínio do ciclo completo, da extração do pirocloro à fabricação de ligas metálicas especializadas, como o ferronióbio, que supre cerca de 90% do consumo mundial (DNPM, 2017).

Em vez de meramente escoar o material bruto, a empresa direcionou vultosos investimentos para Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Esse dispêndio, que soma anualmente centenas de milhões de reais, não só assegurou a hegemonia no mercado global, atendendo a aproximadamente 80% da demanda, mas também fomentou a abertura de novos nichos e aplicações em áreas de ponta (CBMM, 2024; FAPESP, 2017). Recentemente, essa vocação inovadora culminou na produção de óxidos de nióbio e ânodos para baterias de carregamento ultrarrápido, elevando o patamar de valorização desse estratégico elemento.

O potencial das Terras Raras impõe um paradoxo geopolítico. A demanda global por descarbonização — que impulsiona a produção de ímãs para veículos elétricos e turbinas eólicas — está diretamente ligada à extração de minerais cujos processos de beneficiamento são notórios por sua alta intensidade energética e complexidade ambiental (Santos, 2025).

O Brasil, ao almejar ser um player global de TR, deve, desde já, investir em tecnologias de separação de baixa toxicidade e eficiência de yield, transformando esse desafio em uma vantagem tecnológica, em vez de apenas um fardo ecológico, em uma transformação social.

Para promover essa inovação e verticalização, é crucial o papel da Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira (ADIMB) (IBRAM/ADIMB, 2025). Sua missão, focada na promoção de estudos técnico-científicos e na capacitação de recursos humanos, visa garantir que o país não apenas extraia, mas desenvolva o conhecimento e a tecnologia necessários para uma mineração mais eficiente e menos impactante.

4 MINERAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO NOS MODELOS INTERNACIONAIS

A transição da mineração brasileira de um modelo puramente extrativista para um alicerçado na sustentabilidade exige mais do que reformas regulatórias domésticas; ela demanda a incorporação de benchmarks internacionais que já transformaram o risco em imperativo competitivo.

Para fins dessa pesquisa a Austrália, Canadá e Chile representam estudos de caso vitais, demonstrando que é possível ser uma potência mineral global ao mesmo tempo em que se impõe padrões rigorosos de Governança (G), Licença Social para Operar (LSO) e Garantias Financeiras (Neto; Petter, 2023). A importância econômica e estratégica da mineração nesses países é inquestionável, mas o diferencial reside na forma como a atividade é catalisadora de desenvolvimento tecnológico e social, e não apenas de exportação primária.

4.1 O Modelo Australiano: segurança financeira e inovação

A Austrália, sendo uma das nações mais ricas do mundo em recursos minerais, utiliza o setor como uma âncora de prosperidade econômica e estabilidade fiscal, com contribuições maciças ao PIB e às receitas de exportação. A abordagem australiana reconhece a rigidez locacional da mineração como uma oportunidade de descentralizar o desenvolvimento (Santos Filho, 2023, p. 15), injetando capital e infraestrutura em vastas regiões semiáridas, onde poucas outras vocações econômicas seriam viáveis. Essa estratégia exige um compromisso com a longevidade dos projetos e a reabilitação da paisagem após a lavra.

A peça central de seu arcabouço de segurança é a exigência legal de Garantias Financeiras para o Fechamento de Mina (Surety Bonds), um mecanismo muito robusto que transfere o risco do passivo ambiental do Estado para o mercado segurador e financeiro.

Ao obrigar o depósito de fundos ou a contratação de fianças que cubram integralmente os custos de descomissionamento e remediação, o país protege o interesse público contra o ônus das “minas órfãs” (Barreto, 2001, p. 159). Essa medida não só garante a reabilitação, mas força o planejamento ambiental a ser incorporado desde o Dia Zero da operação, reduzindo drasticamente o risco intergeracional.

Em complemento à segurança financeira, a Austrália é líder em Mineração Inteligente (Smart Mining) e verticalização da cadeia, especialmente em minerais críticos como o Lítio e as Terras Raras. O investimento em pesquisa e desenvolvimento visa otimizar processos de baixo carbono e beneficiamento (Scherer; Lima, 2018, p. 30), garantindo que o país não apenas extraia, mas também agregue valor tecnológico, o que é fundamental para manter a competitividade em um mercado global cada vez mais exigente em termos ESG (Ambiental, Social e Governança).

A LSO no contexto australiano é alcançada por meio de transparência e governança rigorosa. A legislação impulsiona o engajamento contínuo com as comunidades, assegurando que a aceitação social seja um ativo monitorado e mantido ativamente pela empresa. Como apontou Muñoz Gaviria (2015, p. 145), a licença social é o indicador prático de que a mineradora está alinhando seus objetivos de curto prazo com as expectativas sociais de longo prazo, transformando a conformidade em legitimidade.

4.2 O Modelo Canadense: acordos formais e governança indígena

O Canadá, outro gigante mineral, consolidou a mineração como um motor de desenvolvimento inclusivo, sobretudo em suas regiões Norte e em vastas áreas que se sobrepõem a territórios tradicionais. A força do modelo canadense reside na sua estrutura de Governança Pública (G), que estabelece um quadro regulatório claro e previsível, atraindo Investimento Estrangeiro Direto (IED) que, por sua vez, é obrigado a seguir padrões éticos e ambientais rigorosos (Viana, 2019, p. 25).

A Licença Social para Operar (LSO) no Canadá possui uma dimensão única e altamente formalizada: a relação com as Primeiras Nações (Povos Indígenas). Diferente da mera consulta, a aceitação social é frequentemente cimentada por Acordos de Benefícios e Impactos (IBAs), que são contratos vinculantes (Santiago; Demajorovic, 2025). Esses acordos transcendem a compensação simples, garantindo às comunidades participação acionária, prioridade de emprego, capacitação e, crucialmente, voz ativa nas decisões ambientais e sociais do projeto.

A Due Diligence Social é uma prática mandatória que exige que as empresas avaliem e mitiguem os impactos sociais e culturais antes mesmo da fase de licenciamento. Isso é um reflexo do entendimento de que a fragilidade da LSO é o principal risco operacional (Muñoz Gaviria, 2015, p. 148), sendo capaz de paralisar projetos multibilionários.

Assim como na Austrália, o rigor na Garantia Financeira de Fechamento de Mina é inegociável. O Estado força as mineradoras a apresentarem planos de reabilitação detalhados e garantidos, muitas vezes com envolvimento direto das comunidades no planejamento do legado pós-mineração (Pereira, 2024). Essa interligação entre segurança financeira e social é um dos maiores ensinamentos para o Brasil, onde a falha nessa garantia gerou o passivo ecológico das “minas órfãs”.

A Governança Pública canadense investe em agências especializadas que fomentam a mineração de forma responsável, fornecendo dados geocientíficos públicos e transparentes. Essa postura de Estado facilitador, mas fiscalizador rigoroso, minimiza a burocracia desnecessária ao mesmo tempo em que eleva os padrões de compliance, contrastando com a percepção de instabilidade regulatória em alguns países em desenvolvimento (Nardes, 2019, p. 101).

4.3 O Modelo Chileno: o gigante do cobre e a gestão hídrica

O Chile apresenta o caso de uma economia altamente especializada e estrategicamente dependente do cobre, do qual é o maior produtor mundial. A mineração chilena é o motor da estabilidade econômica, mas enfrenta um desafio ambiental singular e severo: a escassez hídrica em suas vastas regiões desérticas e semiáridas (Domingues, 2022).

O país respondeu ao conflito pelo uso da água com estratégias de inovação regulatória e tecnológica. Em vez de competir por recursos superficiais com a agricultura e o consumo humano, a mineração chilena investiu maciçamente em plantas de dessalinização de água do mar e em sistemas avançados de recirculação de água (Souza, 2024, p. 78). Isso demonstra que o Princípio do Poluidor-Pagador é transformado em inovação de processo, onde o custo da remediação ou mitigação é internalizado e gera um novo paradigma tecnológico.

A LSO no Chile é intrinsecamente ligada à questão hídrica, sendo a gestão sustentável da água o principal fator de aceitação social (Silva; Oliveira, 2024). A LSO torna-se, nesse caso, um indicador da capacidade da empresa em garantir a segurança hídrica da população e do ecossistema local.

A Comissão Chilena do Cobre (COCHILCO), como braço de Governança Pública estratégica, garante que a atividade mineral não seja apenas extrativa, mas que projete o futuro do setor no cenário global, investindo em dados, tecnologia e foresight de mercado. Essa visão estratégica, que o Brasil busca replicar com a ANM, é essencial para uma gestão proativa (Milanez, 2025).

O rigor chileno também se manifesta nas exigências de Fechamento de Mina. A legislação obriga a mineração a ter planos detalhados de descomissionamento e a apresentar garantias financeiras correspondentes, assegurando que o passivo ambiental seja responsabilidade da mineradora, e não da nação (Barreto, 2001, p. 130).

O sucesso chileno e australiano na utilização das Garantias Financeiras demonstra que a responsabilidade intergeracional não é uma questão de ética voluntária, mas de obrigação financeira vinculante. Essa é a lição mais valiosa para que o Brasil evite o ciclo de tragédia e socorro estatal.

A legislação mineral chilena, historicamente focada na atração de capital estrangeiro para o cobre, experimentou uma mudança paradigmática com a promulgação da Lei de Fechamento de Atividades Mineiras (Ley n.º 20.551), em 2012. Essa lei estabeleceu, de forma pioneira e obrigatória, o regime de Garantia Financeira de Fechamento de Mina (Surety Bonds) como condição sine qua non para a operação de qualquer projeto de grande e média escala.

O objetivo foi erradicar o passivo ambiental, exigindo que as empresas apresentem instrumentos financeiros líquidos e irrevogáveis que cubram integralmente o custo do plano de fechamento e remediação, evitando que o ônus recaia sobre o Estado (Márquez, 2021, p. 48). Além disso, a lei fortaleceu a capacidade fiscalizatória do Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), conferindo-lhe autoridade executiva para exigir a execução das garantias em caso de falha do operador, assegurando a responsabilidade socioambiental de longo prazo.

Mais recentemente, o debate legislativo no Chile se deslocou para a questão da soberania sobre os minerais críticos e a distribuição da riqueza mineral, refletindo a crescente demanda por Controle Social em um cenário de transição energética global. Diante do papel estratégico do lítio – o “ouro branco” essencial para as baterias – o governo chileno tem buscado uma maior participação estatal em sua exploração através de parcerias público-privadas mais rigorosas, visando verticalizar a cadeia de valor e capturar mais royalties para financiar o desenvolvimento social e a adaptação climática (Ovalle, 2023, p. 110).

Tais iniciativas legislativas, frequentemente sujeitas a intensos debates no Congresso, demonstram que a agenda regulatória do Chile evoluiu da segurança ambiental (Garantia Financeira) para a segurança geopolítica e a equidade social, estabelecendo um modelo de gestão de recursos que prioriza a nação no contexto da nova economia mineral global.

Em síntese, os três modelos internacionais apresentados convergem em um ponto: a sustentabilidade não é uma externalidade, mas um pré-requisito de negócios. O rigor em ESG (Governança, Meio Ambiente e Social) garante um custo de capital mais baixo e atrai o investimento ético de fundos globais, conferindo vantagem competitiva (Viana, 2019, p. 25).

Ao adotar a Garantia Financeira de Fechamento de Mina como padrão e ao formalizar a LSO através de mecanismos de participação social robusta, o Brasil pode replicar o sucesso dessas potências minerais, garantindo que a riqueza do subsolo se traduza em capital permanente e desenvolvimento humano (Santos Filho, 2023, p. 15), consolidando a excelência de sua pesquisa.

5 GOVERNANÇA, LICENÇA SOCIAL PARA OPERAR E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS

O desafio de extrair recursos finitos do subsolo brasileiro, alinhado à exigência de sustentabilidade, impõe um regime de gestão que transcende a mera legalidade. A Governança no setor mineral, portanto, não é um aditivo, mas o alicerce ético e estrutural que garante que a exploração privada de um bem público (o mineral) gere valor para o Estado, para a sociedade e para as futuras gerações. Ela é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle que asseguram a entrega de resultados e a responsabilidade intergeracional.

Para o Tribunal de Contas da União (TCU), a governança é conceituada como o sistema que abrange os mecanismos de avaliação, direcionamento e monitoramento da gestão (TCU, 2014). Não se trata de uma simples auditoria, mas da capacidade do poder público de zelar pela geração de valor público e de mitigar os riscos inerentes a políticas complexas.

Nesta linha de pensamento, a busca por um desenvolvimento sustentável e soberano no setor de recursos estratégicos, como o nióbio, não pode prescindir do controle rigoroso e técnico exercido pelo Tribunal de Contas da União. Nesse prisma, a atuação do controle externo, manifestada em deliberações como o Acórdão n.º 2361/2019-TCU-2ª Câmara, reitera a indispensabilidade da gestão fiscal responsável dos recursos públicos federais. Embora o foco imediato do Tribunal possa recair sobre atos de pessoal ou contratos diversos (BRASIL, 2019a), seu papel é garantir que o erário seja gerido com probidade, criando o ambiente de segurança jurídica e eficiência que, em última instância, viabiliza o investimento em projetos complexos.

Sem a fiscalização contínua, típica do Controle Externo, sobre a legitimidade dos gastos e a correta aplicação das leis – do saneamento básico às concessões minerárias –, o desenvolvimento de cadeias produtivas de alto valor agregado, como a do óxido de nióbio para baterias ultrarrápidas, careceria da base ética e financeira para prosperar de forma transparente e duradoura. O controle exercido pelo TCU, portanto, não é um obstáculo burocrático, mas sim o alicerce da governança necessária para transformar a riqueza mineral em progresso nacional.

A autoridade do ministro do TCU, Augusto Nardes, expande essa visão ao definir a Governança Pública como o instrumento que alinha os inputs (recursos, legislação) aos outputs (serviços, desenvolvimento), exigindo transparência e accountability como pilares centrais (Nardes, 2019). No contexto da mineração, isso significa fiscalizar o uso da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) e garantir a eficácia da Agência Nacional de Mineração (ANM) na proteção do território e da população.

Nesse cenário, o padrão ESG (Environmental, Social, and Governance) emerge como o parâmetro internacional que rege o fluxo de capital e a reputação corporativa. O ESG não é uma opção filantrópica, mas um imperativo de mercado que agrega valor à cadeia produtiva ao mitigar riscos não-financeiros e aumentar a resiliência operacional do empreendimento.

O componente Governança (G), por sua vez, é o framework que sustenta o ‘E’ e o ‘S’, exigindo independência do Conselho, comitês de ética robustos e políticas anticorrupção que garantam a fidelidade das informações e a credibilidade perante o mercado global de investimentos, sendo o pilar para a confiança pública.

Portanto, a adoção do padrão ESG é o caminho estratégico para que o Brasil consiga transpor a Maldição dos Recursos, ao forçar o setor mineral a internalizar seus custos e a se transformar em um agente de desenvolvimento endógeno, e não apenas um exportador de volume (Barreto, 2001).

5.1 Um Novo Marco Jurídico: a ANM e o Controle Externo Brasileiro

O sistema de governança do setor mineral brasileiro está alicerçado na Agência Nacional de Mineração (ANM), sucessora do antigo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), e sobre a qual recai a tarefa monumental de regular e fiscalizar um território de dimensão continental (Viana, 2019, p. 30). Sua criação, em 2017, buscou conferir maior autonomia e eficiência técnica ao regime regulatório, mas se depara com um crônico déficit institucional de recursos humanos e financeiros.

A eficácia da ANM é desafiada pela vastidão e pela complexidade geológica e social das áreas a serem supervisionadas, reproduzindo um problema histórico de gestão técnica. Desde o século XIX, o país já demonstrava dificuldade em sustentar um corpo técnico-científico robusto para a fiscalização da lavra, priorizando a lógica extrativista sobre a segurança e o conhecimento aprofundado (Fiqueirôa, 1997).

A fiscalização prospectiva e preventiva das estruturas de rejeito é o principal desafio contemporâneo. O modelo regulatório tem sido reativo, sendo aprimorado dramaticamente apenas após catástrofes, como as de Mariana (2015) e Brumadinho (2019) (Viana, 2019). É imperativo que a ANM consolide uma cultura de gestão de riscos de desastres baseada em dados em tempo real e na aplicação irrestrita do Plano Nacional de Segurança de Barragens.

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem reiteradamente se manifestado sobre o tema, estabelecendo a primazia do interesse público e ambiental. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4717), o STF reforçou que as normas ambientais protetivas são de competência comum entre União, Estados e Municípios, exigindo que a legislação minerária obedeça ao princípio da prevenção e da precaução contra desastres ambientais.

Por sua vez, o Tribunal de Contas da União (TCU), atuando como órgão de controle externo, tem apontado falhas críticas na gestão da política mineral. O Acórdão 2361/2019 do TCU, por exemplo, enfatizou a deficiência na fiscalização da CFEM, resultando em subnotificação e perdas de arrecadação. Tais falhas regulatórias prejudicam a sua finalidade compensatória, agravando o dilema da Maldição dos Recursos (Viana, 2019, p. 25).

A eficiência da governança pública exige, portanto, a integração plena entre os diversos órgãos. O licenciamento ambiental, conduzido pelo IBAMA e pelos órgãos estaduais, e a outorga de títulos, de competência da ANM, devem operar em uma sinergia que priorize a avaliação integrada e a cautela, garantindo que a viabilidade econômica não se sobreponha à integridade ecológica.

A superação dos desafios regulatórios demanda um pacto de longo prazo que transcenda os ciclos políticos. A governança moderna deve investir na capacitação técnica continuada do corpo funcional da ANM e em tecnologias de monitoramento remoto (georreferenciamento, sensoriamento), convertendo o controle administrativo da atividade em uma função de Estado de alta performance e rigor científico.

5.2 A Licença Social para Operar (LSO) como Fator Crítico

A Licença Social para Operar (LSO) não constitui um mero título administrativo emitido pela Administração Pública, mas sim um consentimento dinâmico e “contínuo outorgado pela sociedade civil, sobretudo pelas comunidades afetadas, transcendendo a exigência da mera conformidade legal (compliance)” (Muñoz Gaviria, 2015, p. 140).

Em projetos de alto impacto, verificou-se que as licenças ambientais formais e os processos de licenciamento, por si só, são insuficientes para conferir legitimidade à atuação empresarial, sendo incapazes de mitigar conflitos sociais ou evitar a paralisia operacional (Santiago; Demajorovic, 2025).

A verdadeira força da LSO reside na imposição de compromissos morais intergeracionais derivados do princípio da sustentabilidade. Ao conceder o direito de explorar um recurso não renovável, a sociedade exige que a mineradora assuma a responsabilidade ética de não comprometer o futuro das próximas gerações com passivos ambientais e sociais. Essa licença atua, assim, como um compromisso ético que exige da empresa um nível de diligência e transparência muito superior ao mínimo legal (IBRAM, 2013).

Em atividades de alto impacto como a mineração, a conformidade legal já não é um diferencial, mas um ponto de partida. A ausência de LSO se traduz em risco operacional e financeiro concreto, materializando-se em protestos, bloqueios de estradas, paralisação das atividades e, em última instância, perda da capacidade de atuação no território (Santiago; Demajorovic, 2025).

A LSO atua como a ponte essencial entre o dever legal da empresa (compliance) e seu desempenho ético (accountability), sendo a materialização prática do componente Social (S) da agenda ESG. A robustez da Governança Corporativa (G) é testada e confirmada na efetividade de sua Licença Social, provando que as políticas da matriz são aplicáveis e aceitas localmente.

O gerenciamento da LSO impõe um engajamento de stakeholders robusto, que deve ser contínuo e fundamentado em confiança e diálogo sincero (Viana, 2019). O trabalho de relacionamento da empresa deve migrar da postura reativa (gestão de crises) para a governança colaborativa, onde as empresas incorporam a perspectiva das comunidades no planejamento estratégico e mitigação de impactos (Pereira, 2025).

O papel das Entidades do Terceiro Setor (ONGs, associações comunitárias) na LSO é crucial e vai além da consulta. Em um contexto de deficiência institucional da ANM, o Terceiro Setor assume a função de de facto vigilante da Licença Social, possuindo um profundo conhecimento da geografia do impacto que, muitas vezes, é mais imediato e preciso do que o monitoramento estatal formal (Costa, 2023).

Um caso notável é o da Associação de Moradores do Vale do Paraopeba (AMVP). A entidade atuou como mediadora técnica junto à empresa em um projeto de expansão, ajudando a coelaborar um plano de mitigação que estabeleceu um padrão para o aceite social qualificado do projeto (Silva; Oliveira, 2024, p. 45).

Da mesma forma, em outro exemplo, o Grupamento de Apoio à Vida Sustentável (GAVIS), no Quadrilátero Ferrífero, conseguiu uma liminar que suspendeu a outorga de uso de recursos hídricos, demonstrando que a LSO exigia um investimento em circuito fechado de água superior ao legalmente exigido (Costa, 2023, p. 110).

A compensação social não pode ser confundida com a compra da LSO. A mera distribuição da CFEM ou o investimento social privado é insuficiente se não houver um sentimento genuíno de que o recurso finito extraído está sendo convertido em oportunidades perenes para a população local, como a diversificação econômica e a capacitação técnica.

Para ser efetiva, a LSO deve integrar todo o planejamento minerário, desde a fase exploratória até o fechamento. Durante a Operação (Lavra), a LSO se manifesta pela criação de comitês de monitoramento multissetoriais independentes, conferindo à comunidade real poder decisório e não apenas consultivo sobre a gestão de riscos e o destino dos royalties.

A etapa mais sensível é o Fechamento do Empreendimento (Pós-Mineração). Neste ponto, a LSO demanda um acordo prévio e definitivo sobre o uso futuro da terra e os planos de cuidado perpétuo (perpetual care), especialmente quanto à estabilidade geotécnica e ao tratamento de água, impedindo que o passivo ambiental seja legado à sociedade.

Em última análise, a LSO é o mais alto padrão de governança corporativa no setor extrativo. Ela atesta que a empresa opera com uma ética de responsabilidade intergeracional e que compreende seu papel como agente transformador do território, e não apenas como extrator de commodities (Barreto, 2001). A Licença Social para Operar é a expressão democrática que desafia o modelo extrativista unilateral, exigindo que a soberania sobre o recurso mineral seja compartilhada com o destino do território.

6 A AGENDA DA RESPONSABILIDADE INTERGERACIONAL: O IMPERATIVO DA GARANTIA FINANCEIRA

A sociedade, em sua concepção sociológica, é definida como um complexo sistema de interações humanas regido por normas, instituições e padrões culturais que garantem a coesão e a organização da vida coletiva. Sua evolução é marcada por estágios que vão da sociedade tribal à agrária, culminando na sociedade industrial, “onde a capacidade de transformar a natureza e extrair recursos minerais em larga escala se tornou a principal força motriz do progresso e da acumulação de capital” (Pádua, 2010, p. 85).

Com o advento da contemporaneidade e o subsequente capitalismo industrial, a mineração estabeleceu-se como a atividade fundacional, fornecendo o aço para as ferrovias, o carvão para a energia e os metais para a infraestrutura urbana. Essa matriz produtiva, baseada na extração ininterrupta, condicionou a sociedade a um modelo de consumo linear (extração-produção-descarte), que, por décadas, negligenciou o custo ambiental e social inerente à rigidez locacional da atividade mineral (Neto; Petter, 2024).

O final do século XX e o início do XXI assistiram à ascensão da Sociedade em Rede (Castells, 2000), uma nova estrutura social organizada em torno de tecnologias de informação, comunicação e conectividade digital. Essa metamorfose alterou profundamente as relações de poder e produção. Os fluxos de informação, capital e tecnologia tornaram-se globais, não lineares e instantâneos, permitindo uma consciência imediata e descentralizada dos eventos mundiais (Oliveira, 2024).

A conexão entre a mineração e a Sociedade em Rede é paradoxal: é a mineração que fornece os minerais críticos (terras raras, cobre, lítio) essenciais para a fabricação dos dispositivos móveis, data centers e cabos de fibra ótica que sustentam a própria rede (Scherer; Lima, 2018). Ou seja, a existência do mundo digital e da fluidez da rede depende intrinsecamente da materialidade da extração mineral e seus impactos físicos.

Diante do espectro do Antropoceno (Latour, 2020, p. 128) – a era geológica em que a ação humana se tornou a força dominante na alteração dos sistemas planetários –, a sociedade exige não apenas a mitigação dos danos, mas uma transformação paradigmática no modo de operar. Essa demanda por responsabilidade levou à emergência da sociedade de risco, onde a gestão da incerteza e a necessidade de accountability se tornaram imperativos políticos e empresariais.

É neste contexto que a sociedade se torna fundamental para o controle social da mineração. “A simples conformidade legal (compliance) já não é suficiente para legitimar projetos de alto impacto” (Muñoz Gaviria, 2015, p. 140). A sociedade civil, por meio de seu poder de veto e mobilização, assume o papel de agente fiscalizador de facto, exigindo a Licença Social para Operar (LSO).

Outro ponto é que o controle social é exercido de forma direta pelas comunidades locais e, indiretamente, por meio de entidades sociais organizadas. ONGs, a mídia e o Terceiro Setor atuam como vigilantes, utilizando o poder da Sociedade em Rede para pressionar governos e investidores, conforme analisa Costa (2023).

Em conclusão, a evolução para a Sociedade em Rede armou a sociedade civil com ferramentas de comunicação e organização que tornaram o Controle Social da Mineração mais eficiente, rápido e incisivo. Essa vigilância garante que o tripé ESG (Ambiental, Social e Governança) seja, na prática, o novo código de conduta do setor, transformando a sustentabilidade de uma opção corporativa em uma obrigação imposta pela legitimidade social.

6.1 Os Desafios da Mineração no Brasil: Impactos e Ilegalidade

No plano social e econômico, a mineração é vital para a geração de empregos de alta qualificação e renda em regiões remotas, funcionando como um polo de atração demográfica e de desenvolvimento de infraestrutura. Por outro lado, os impactos negativos constituem o foco principal do debate contemporâneo. Estes incluem a alteração irremediável da paisagem, a contaminação de bacias hidrográficas e a geração de passivos ambientais de longo prazo, como as barragens de rejeitos (Milanez, 2025). Tais externalidades negativas são, muitas vezes, internalizadas pela sociedade e pelo Estado, configurando uma dívida ecológica intergeracional.

Embora a dimensão espacial dos grandes desastres minerários represente uma fração mínima do território nacional, aproximadamente 0,00003173% no caso de Brumadinho e 0,00017269% em Mariana, os efeitos sistêmicos desses eventos extrapolam em muito a escala territorial direta. O rompimento das barragens de Fundão e de Córrego do Feijão provocou contaminação de cursos d’água em mais de 600 km de extensão, atingindo dezenas de municípios e comprometendo bacias hidrográficas inteiras, como o Rio Doce e o Rio Paraopeba.

Essa desproporção entre o percentual de área afetada e a magnitude dos impactos ambientais, econômicos e sociais demonstra que, em mineração, o risco não se mede apenas em hectares, mas na profundidade e na persistência do dano, reforçando a urgência de instrumentos preventivos e de garantias financeiras capazes de internalizar os custos de desastres de alta complexidade.

A Complexidade dos Impactos Não Confinados é evidente na demanda hídrica. A lavra mineral estabelece um conflito pelo uso da água com a agricultura familiar e o abastecimento humano, especialmente em regiões vulneráveis à escassez. Do ponto de vista da engenharia de segurança, a gestão de rejeitos representa o maior desafio não-superado do setor, exigindo a substituição urgente da técnica de barragens a montante por métodos mais seguros, como o empilhamento a seco (dry stacking), apesar dos custos operacionais mais elevados (Silva; Mendes, 2022).

Adicionalmente, a questão do garimpo ilegal é um dos maiores desafios ecológicos e de segurança nacional (Barreto, 2001). Enquanto o garimpo legal é regulamentado, o ilícito opera com precárias condições, utiliza mercúrio e está cada vez mais conectado a redes de crime organizado, invasão de Terras Indígenas e escoamento de minérios sem rastreabilidade. Para combater essa ilegalidade, a indústria formal deve adotar e promover um sistema rigoroso de certificação de origem para todos os minerais extraídos no Brasil, atuando como barreira de mercado para o minério contaminado ou ilícito.

6.2 A Internalização de Custos e o Imperativo Financeiro

Para assegurar a responsabilidade intergeracional, a gestão moderna da mineração adota instrumentos econômicos que visam complementar a rigidez da legislação, garantindo que o compromisso de sustentabilidade seja uma obrigação economicamente sustentada.

O Princípio da Internalização de Custos, fundamental na Economia Ambiental, exige que o agente causador da externalidade incorpore esses custos em sua estrutura de produção. O Princípio do Poluidor-Pagador é a base legal para essa internalização (Neto; Petter, 2024). A LSO é o principal indicador de que a externalidade social está se convertendo em risco operacional interno, manifestando-se como custo financeiro direto quando há falha na obtenção da aceitação social.

A Governança ESG atua diretamente no Custo de Capital. Organizações com alta performance ESG demonstram menor risco de paralisação e litígios, resultando em menor spread bancário e maior elegibilidade para Capital Sustentável (Fundos de Pensão, Fundos Soberanos). Essa atração de capital externo via ESG é especialmente estratégica para viabilizar a verticalização da cadeia em minerais de alto valor agregado, como as Terras Raras, permitindo que o Brasil transite da mera exportação de concentrados para a produção de óxidos e ligas estratégicas (Scherer; Lima, 2018).

6.3 A Garantia Financeira de Fechamento de Mina (GFFM) como Solução Estrutural

A Garantia Financeira de Fechamento de Mina (GFFM), internacionalmente conhecida como Surety Bond, é o instrumento econômico-regulatório desenhado para enfrentar o problema central da mineração: a geração de passivos ambientais intergeracionais.

Sua premissa básica é forçar a internalização das externalidades, garantindo que o custo total da remediação, reabilitação e monitoramento pós-fechamento do sítio mineiro seja coberto pelo empreendedor e não recaia sobre o Estado ou o contribuinte, prevenindo a criação das chamadas “minas órfãs” e os subsequentes desastres sociais e ecológicos. Este mecanismo de caução desvincula o risco financeiro do ciclo de vida da empresa, atrelando-o à própria licença de operação.

A GFFM exige que a operadora demonstre a existência de recursos financeiros irrevogáveis, líquidos e específicos antes do início das operações e durante todo o seu ciclo. Isso é feito tipicamente através de seguros ambientais de risco específico, fianças bancárias ou o depósito em fundos garantidores. Este arranjo transfere o risco do passivo para o mercado financeiro e de seguros, que, por sua vez, exige alto nível de diligência técnica para a emissão do bond, atuando como um rigoroso fiscalizador externo da gestão de risco.

O sucesso da GFFM é evidente em jurisdições de mineração maduras, como Canadá, Austrália e Chile, onde o regime de fianças e garantias é um pré-requisito não negociável para a Licença para Operar. Para o Brasil, a adoção de um sistema robusto de Surety Bonds representa o elo que falta para a plena realização da Governança Pública no setor, oferecendo uma resposta concreta aos desastres de Mariana e Brumadinho, onde a sociedade suportou o custo inicial da falência regulatória.

Este é o instrumento financeiro mais crítico para o risco de longo prazo. Ele exige que a mineradora salvaguarde os recursos totais necessários para o descomissionamento da mina e para o cuidado perpétuo (perpetual care) dos passivos ambientais antes mesmo do início da operação. Essa garantia tem dois objetivos primordiais:

- Proteger o Estado de ter que arcar com o passivo no caso de falência ou abandono da empresa.

- Forçar a empresa a otimizar o Planejamento de Fechamento desde o dia zero, pois o custo do bond está diretamente ligado ao risco do projeto.

Desta maneira, ao tornar a responsabilidade financeira um pré-requisito da operação e não uma mera sanção a posteriori, a GFFM alinha os incentivos econômicos da mineradora à sua responsabilidade social, garantindo que o desenvolvimento humano e o usufruto dos recursos naturais não comprometam o futuro das próximas gerações, conforme o princípio da equidade intergeracional (Santos Filho, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A jornada analítica empreendida nesta pesquisa confirmou a tese inicial de que o setor mineral brasileiro se encontra em um divisor de águas, onde a sobrevivência econômica de longo prazo está intrinsecamente ligada à excelência da Governança e à legitimidade conferida pela Licença Social para Operar (LSO). O estudo demonstrou que as tragédias recentes não foram acidentes isolados, mas a manifestação previsível de um modelo regulatório que priorizou a celeridade econômica em detrimento da segurança socioambiental e da internalização plena de riscos sistêmicos.

A metodologia adotada – pautada na revisão bibliográfica, na análise histórica da legislação (seção 1 e 2) e na aplicação do método hipotético-dedutivo aos conceitos de Economia Ambiental – permitiu alcançar o objetivo geral de reformular o arcabouço conceitual do setor. Este arcabouço, livre do idealismo simplista e ancorado na realidade complexa do Antropoceno (seção 3), agora se apresenta capaz de mensurar o risco social como um custo financeiro direto.

No desenvolvimento, o trabalho traçou as raízes da gestão de recursos no Brasil, desde o nacionalismo de Vargas até a abertura do Novo Marco Regulatório de 2017, evidenciando que a busca por otimização de títulos frequentemente ofuscou a necessidade de maior rigor fiscalizatório e garantias financeiras mais estritas. A análise da Governança (G) e da LSO (Capítulo 4) estabeleceu-as como requisitos operacionais inegociáveis, provando que a aceitação social é o verdadeiro termômetro do risco não-financeiro.

O ponto focal da pesquisa, a seção 5, desvendou os imperativos econômicos da sustentabilidade. Concluiu-se que o atrativo Capital Estrangeiro Direto (IED) é benéfico, mas deve ser condicionado à transferência de tecnologia e à adesão rigorosa a padrões ESG, elevando o compliance de toda a indústria nacional. Paralelamente, a pesquisa forjou uma distinção categórica entre a atividade mineradora formal e o garimpo ilegal, o qual se revelou como uma ameaça à soberania, à saúde pública (pelo uso de mercúrio) e à integridade dos biomas, sendo subsidiado, por omissão, pela falta de rastreabilidade do mercado formal.

A principal conclusão alcançada reside na identificação de um passivo ecológico intergeracional crítico. O modelo vigente falha ao permitir que as empresas terceirizem a incerteza, deixando o ônus do tratamento perpétuo de efluentes e do colapso socioeconômico pós-mina para o Estado e para as comunidades. A injustiça ambiental torna-se, assim, uma manifestação da falha em precificar corretamente o dano.

A solução regulatória mais poderosa, proposta e defendida pela pesquisa, é a instituição imediata da Garantia Financeira de Fechamento de Mina (Surety Bonds). Este mecanismo financeiro se apresenta como o único capaz de transformar a responsabilidade de longo prazo em uma obrigação financeira vinculante desde o dia zero da operação. A garantia protege o Estado contra o risco das “minas órfãs”, forçando o planejamento de descomissionamento e a diversificação econômica local.

A Mineração é, e continuará sendo, de importância vital para o Brasil. Seu papel transcende a mera exportação de commodities; ela é um pilar de equilíbrio fiscal, gerando superávit na balança comercial e recursos que financiam o Estado em esferas cruciais. A riqueza mineral, quando devidamente gerida, deve servir como um ativo estratégico para a estabilidade da nação.

O potencial da mineração para o desenvolvimento sustentável da nação brasileira reside na sua capacidade única de descentralização. Dada a rigidez locacional das jazidas, o setor mineral é forçado a injetar vultosos recursos, empregos de maior qualificação e capital tecnológico em regiões historicamente desassistidas, combatendo ativamente as desigualdades regionais. Este é o seu verdadeiro poder transformador: levar o desenvolvimento para onde ele é mais urgentemente necessário.

A eficácia da Agência Nacional de Mineração (ANM) e a credibilidade do setor perante os investidores internacionais e a sociedade serão diretamente proporcionais à sua capacidade de impor a internalização desses custos e de exigir sistemas de rastreabilidade do minério. A sustentabilidade se confirmará, portanto, como um imperativo econômico, sendo um fator determinante no Custo de Capital e na atração de fluxos de investimento ESG.

Em síntese, esta pesquisa conclui que a sustentabilidade na mineração não é uma opção ética custosa, mas sim o próximo estágio da excelência em compliance e gestão de risco. A LSO e o rigor ESG representam a vantagem competitiva do Brasil no mercado global, promovendo a verticalização da cadeia produtiva, como no caso estratégico das Terras Raras.

O futuro do setor mineral brasileiro será definido pela capacidade do país de alinhar sua ambição econômica com o rigor ambiental e o compromisso social. O legado da mineração só será considerado positivo se a riqueza do subsolo for transformada em capital humano e social permanente, assegurando a prosperidade para as gerações futuras.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. C. O Fechamento de Mina como Legado Socioeconômico: um estudo de caso. São Paulo: Editora Sustentável, 2022.

BARRETO, Maurício de A. O Impasse da Mineração: riscos e oportunidades no Brasil. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2001.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Plenário). Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4717. Relatora: Ministra Cármen Lúcia. Julgado em: 05 abr. 2018. Publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe): 15 fev. 2019. Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaPastaFachin/anexo/ADI4717.pdf. Acesso em: 05 de outubro de 2025.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. 2ª Câmara. Acórdão n.º 2361/2019. Assunto: Concessão de Aposentadoria. Relator: Ministro Augusto Nardes. Julgado em: 15 de abril de 2019. Publicado em: Diário Oficial da União, Seção 1, p. 112, 23 de abril de 2019. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/. Acesso em: 23 set. 2025.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. 2ª Câmara. Acórdão n.º 2361/2019. Assunto: Ato de Aposentadoria (Processo de Aposentadoria de Servidor Público Federal). Relator: Ministro [Nome do Ministro-Relator – Deve ser verificado no inteiro teor, mas historicamente o relator é sorteado]. Julgado em: 2019. Publicado em: Diário Oficial da União (DOU). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/. Acesso em: Acesso em: 23 out. 2025.

BOXER, Charles Ralph. A Idade de Ouro do Brasil: dores de crescimento de uma sociedade colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.

CBMM. Relatório Anual de Sustentabilidade. Araxá: Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, 2024.

COSTA, M. F. Mineração e o Poder do Terceiro Setor: o ativismo na Sociedade em Rede. Belo Horizonte: Editora Cidadania Ativa, 2023.

DOMINGUES, O. R. Geopolítica do Cobre e o Desafio Hídrico Chileno. Revista de Economia Mineral, v. 2, n. 4, p. 77-90, 2022.

FAPESP. Nióbio: a chave para baterias ultrarrápidas. Revista Pesquisa FAPESP, 2017. Disponível em: Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/centros-de-pesquisa-e-empresas-do-pais-ampliam-o-campo-de-aplicacoes-do-niobio/. Acesso em: 05 de outubro de 2025.

FIGUEIRÔA, S. F. M. O Nacionalismo Mineral: ciência, tecnologia e política na mineração brasileira (1830-1940). São Paulo: Hucitec, 1997.

HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. Porto Alegre: L&PM, 2018.

IBRAM/ADIMB. O Papel Estratégico da Mineração para o Desenvolvimento Brasileiro. Brasília, DF, 2025.

LATOUR, Bruno. Onde Aterrar? Como se orientar politicamente no Antropoceno. Rio de Janeiro: Editora Bazar do Tempo, 2020.

MÁRQUEZ, T. A. La Ley 20.551 de Cierre de Faenas Mineras y la Fianza Ambiental. Santiago: Ediciones Jurídicas, 2021.

MEIRELES, Cecília. Romanceiro da Inconfidência. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003

MILANEZ, B. A Maldição do Rejeito: barragens e justiça ambiental no Brasil. São Paulo: Editora Crítica, 2025.

MUÑOZ GAVIRIA, E. Licencia Social para Operar: gestión de conflictos socio-ambientales en el sector extractivo. Bogotá: Editorial Uniandes, 2015.

NARDES, Augusto. Governança Pública e o Controle Externo. Brasília, DF: Editora do TCU, 2019.

NETO, F. S.; PETTER, R. Economia Ambiental Aplicada à Mineração. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2024.

OLIVEIRA, D. C. A Sociedade em Rede e o Capitalismo de Plataforma. Revista Brasileira de Sociologia, v. 10, n. 1, p. 40-55, 2024.

OVALLE, P. L. Lítio e Soberania: o novo marco de exploração no Chile. Revista Chilena de Políticas Públicas, v. 5, n. 2, p. 100-120, 2023.

PÁDUA, J. A. Um Sopro de Destruição: pensamento crítico e crise ambiental no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

PEREIRA, F. G. Desenvolvimento Territorial e Pós-Mineração. Belo Horizonte: Editora Horizonte, 2025.

SACHS, J. D.; WARNER, A. M. The Curse of Natural Resources. European Economic Review, v. 45, n. 4-6, p. 827-838, 2001.

SANTIAGO, T.; DEMAJOROVIC, J. A Formalização da LSO: acordos vinculantes com comunidades. Revista de Engenharia Social, v. 7, n. 2, 2025.

SANTOS FILHO, D. P. Mineração e Desenvolvimento: o dilema da CFEM no Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 2023.

SANTOS, T. R. O Desafio das Terras Raras no Brasil: tecnologia e geopolítica. Revista Brasileira de Geociências, v. 15, n. 1, 2025.

SCHERER, H. T.; LIMA, S. P. Minerais Estratégicos e Transição Energética. Revista de Políticas Públicas e Mineração, v. 12, n. 3, p. 25-35, 2018.

SILVA, A. C.; MENDES, F. R. Tecnologias de Beneficiamento e ESG na Mineração. Rio de Janeiro: Editora Extrativa Sustentável, 2022.

SILVA, G. V.; OLIVEIRA, S. T. A Gestão Hídrica e o Aceite Social no Chile. Revista Latino-Americana de Sustentabilidade, v. 8, n. 1, p. 35-50, 2024.

SOUZA, R. P. Conflito pela Água e Mineração: a lição da dessalinização chilena. Revista de Direito Ambiental e Hídrico, v. 4, n. 2, p. 70-85, 2024.

TCU. Referencial Básico de Governança: versão 2.0. Brasília, DF: Tribunal de Contas da União, 2014.

VIANA, P. S. Governança e Risco na Mineração Brasileira. São Paulo: Editora Compliance, 2019.

1 Diretor Presidente da Mineratins. Advogado, graduado em Direito pela Universidade Presidente Antônio Carlos (2008), Mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília (2014). Doutor em Direito pelo UniCEUB (2019), Membro da comissão de ensino jurídico da OAB/MG. Pesquisador do Centro Universitário de Brasília. Ex-assessor Especial no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Professor do Curso de Direito da Fbr. Tem experiência na área de Direito,. Membro dos grupos de pesquisa Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas do Terceiro Setor (NEPATS) da UCB/DF, Políticas Públicas e Juspositivismo, Jusmoralismo e Justiça Política do UNICEUB. Editor Executivo da REPATS. E-mail: edstron@yahoo.com.br