REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11263496

Kleverson Gonçalves Willima1

RESUMO

As desigualdades sociais presentes no Brasil até a atualidade são um reflexo do seu passado colonial de violência, espoliação e autoritarismo. Um exemplo delas é a desigualdade linguística, fruto da desigualdade de acesso, de distribuição de renda e riquezas e do massivo processo de urbanização tardio e desordenado do país. Sua consequência mais visível é o preconceito linguístico, decorrente da falta de acesso pleno à educação (linguística) e dos demais preconceitos sociais que assolam a população brasileira. Pensando nisso, este trabalho propôs-se a fazer uma aproximação entre a desigualdade linguística e as desigualdades sociais, entendendo aquela como resultado destas, observando de que forma o ensino de língua portuguesa, da maneira como é praticado em diversas escolas do país, tem contribuído para a manutenção das desigualdades, ao invés de servir como locus de luta e resistência contra as mazelas sociais que afligem o povo brasileiro. Para tanto, fez-se uma revisão de literatura, a partir de uma pesquisa bibliográfica qualitativa e exploratório-descritiva, sustentada teoricamente na Sociologia das Desigualdades Sociais e na Sociolinguística. Os resultados encontrados indicam que de fato há uma relação indissociável entre a desigualdade linguística (ou de distribuição linguística) e as desigualdades sociais, na medida em que uma não existe sem a outra e ambas se retroalimentam. Assim, as aulas de língua portuguesa possuem importante papel na manutenção, atualização e perpetuação das desigualdades, haja vista a forma como têm sido (re)produzidas Brasil afora: através de um ensino descontextualizado, esvaziado, centrado no padrão normativo socialmente imposto em detrimento de todos os demais conhecimentos linguísticos que precisam ser adquiridos e que desconsidera os indivíduos e a realidade (socio)linguística brasileira. Portanto, conclui-se que, para que haja uma mitigação das mazelas sociais que assolam a população do país, é urgente e sumamente necessária a transformação das aulas de língua portuguesa num locus de luta e resistência contra a manutenção e reprodução do status quo social de desigualdades e intolerância; porém, para isso, é preciso haver maiores investimentos em políticas públicas sociais de acesso e permanência da população nas escolas, além do abandono imediato da norma dos excessos e dos excessos da norma, tornando o ensino de língua portuguesa reflexivo, crítico e que abarque toda a sua completude e complexidade, desenvolvendo, nos indivíduos, as habilidades linguísticas necessárias para o pleno exercício da cidadania.

Palavras-chave: Desigualdade Linguística. Desigualdades Sociais. Sociolinguística. Sociologia das Desigualdades.

INTRODUÇÃO

No Brasil, as desigualdades sociais são visíveis em inúmeras camadas. Segundo Schwarcz (2019) e Schwarcz e Starling (2015), a maior parte dessa realidade se deve à sua construção histórico-social: colonização marcada por muita violência, autoritarismo, espoliação e genocídio de povos autóctones e de pessoas negras, em condição de escravizadas, trazidas de África para o Brasil. Todo esse processo gerou marcas profundas no país, facilmente observáveis até os dias atuais: discriminações e preconceitos generalizados (ou autoritarismos brasileiros, nas palavras de Schwarcz [2019]), machismo (Ribeiro, 2013; Schwarcz, 2019) e racismo (Almeida, 2020) estruturais e estruturantes de comportamentos e relações sociais, má distribuição de renda e de riqueza e ausência de políticas sociais efetivas (Godinho, 2011; Silva, 2010), entre outros.

De acordo com Bortoni-Ricardo (2005; 2021), um ponto importante no que diz respeito à relação entre desigualdades sociais e democracia é compreender que tem havido há décadas, no país, uma má distribuição de direitos sociais para a população. Nas palavras da autora:

Os alunos que chegam à escola falando “nós cheguemu”, “abrido” e “ele drome”, por exemplo, têm que ser respeitados e ver valorizadas as suas peculiaridades linguístico-culturais, mas têm o direito inalienável de aprender as variantes de prestígio dessas expressões. Não se lhes pode negar esse conhecimento, sob pena de se fecharem para eles as portas, já estreitas, de ascensão social. O caminho para uma democracia é a distribuição justa de bens culturais, entre os quais a língua é o mais importante (Bortoni-Ricardo, 2005, p. 15).

Em consonância à citação acima, é possível notar que o acesso pleno à língua, em sua completude e complexidade, à população (brasileira), constitui fator imprescindível para a consolidação democrática e o justo acesso a outros direitos sociais que exigem, desses indivíduos, a aquisição do conhecimento linguístico formal. No entanto, estudos como os de Bagno (2007; 2013; 2015a; 2015b), Bortoni-Ricardo (2005) e Willima e Souza (2023) têm apontado a ineficiência do ensino de língua portuguesa (LP) nas instituições de ensino Brasil afora, com poucas exceções. Nas palavras de Bagno (2007; 2013), isso se deve aos excessos normativo-prescritivistas nas aulas de LP, através dos quais a única realidade apresentada às pessoas em processo de formação é a norma linguística socialmente imposta, de forma descontextualizada e desconexa, deixando de lado todo o conjunto de saberes-fazeres necessários para um domínio pleno das habilidades linguísticas.

Autoras e autores como Antunes (2003; 2014), Bagno (2007), Bortoni-Ricardo (2004; 2005) e Oliveira (2010) afirmam que tais habilidades são: leitura e escrita fluidas; análise e reflexão linguística; compreensão, interpretação e produção textual; fruição, análise e produção literária. Dentro dessas macrocategorias, há uma série de saberes-fazeres extremamente necessários para uma formação integral e crítica dos indivíduos, a fim de promover, desenvolver e auxiliar o seu letramento crítico. Embora haja estudos consolidados nas Ciências da Linguagem que ofereçam subsídios inegavelmente importantes para o ensino de língua portuguesa no Brasil, a realidade de fato praticada nas salas de aula do país indicam um forte descompasso com esses estudos e com as atuais políticas educacionais brasileiras, como a Base Nacional Comum Curricular – BNCC – (Brasil, 2018), conforme afirmam Willima e Souza (2023), Caputo (2020) e Bagno (2007; 2013; 2015a; 2015b).

Nesse sentido, este trabalho objetiva fazer uma aproximação entre a desigualdade linguística e as desigualdades sociais, entendendo aquela como resultado destas, observando de que forma o ensino de língua portuguesa, da maneira como é praticado em diversas escolas do país, tem contribuído para a manutenção das desigualdades sociais no Brasil, ao invés de servir como locus de luta e resistência contra as mazelas sociais que afligem o povo brasileiro. Para tanto, será feita uma revisão de literatura, a fim de analisar o que diferentes autoras/es dizem sobre os temas propostos neste estudo. Parte-se da hipótese de que o ensino que tem sido oferecido à população jovem brasileira não dá conta de fomentar a reflexão crítica sobre língua e, consequentemente, sobre a realidade (material) desse público (e da sociedade como um todo), contribuindo para a manutenção das profundas desigualdades sociais presentes no país.

Por fim, a justificativa deste estudo reside no fato de que a aquisição efetiva dos conhecimentos linguísticos possibilita, aos indivíduos, uma melhor leitura e interpretação do mundo e da realidade mesma, contribuindo para a formação do senso crítico, evitando a manutenção do status quo social de desigualdades e intolerância. Para isso, porém, é necessário que as pessoas tenham a possibilidade de desenvolver as suas habilidades linguísticas nas escolas, o que implica um esforço docente no sentido de evitar a norma dos excessos e os excessos da norma, trabalhando os atributos linguísticos em sua completude e complexidade.

A história do ensino de língua portuguesa no Brasil, segundo Bagno (2007), Bortoni-Ricardo (2005), Faraco (2008) e Lucchesi (2015), é uma história de desigualdade de acesso, recheada de muito prescritivismo normativo, preconceito linguístico e muita intolerância, que por sua vez são frutos da raiz histórica brasileira de desigualdades sociais que permanecem pungentes na atualidade. Como uma vez afirmou a historiadora e antropóloga brasileira Lilia Moritz Schwarcz, “a história não é passado, é presente; no presente há raízes do passado”. Isso explica, de forma clara, o porquê de este país (re)produzir, cotidianamente, desigualdades, intolerância, autoritarismos, violências e discriminações.

METODOLOGIA

O percurso metodológico deste trabalho conta com uma revisão de literatura, a partir de uma pesquisa bibliográfica qualitativa e exploratório-descritiva (Marconi; Lakatos, 2021). As fontes usadas nesta pesquisa serão retiradas do Google Acadêmico e do Portal de Periódicos da CAPES, tendo como ponto de partida as produções que versam sobre as desigualdades sociais no Brasil e sua origem e a relação entre as desigualdades sociais e linguísticas nas instituições de ensino, em especial nas aulas de língua portuguesa, objeto de investigação deste trabalho. Para tanto, utilizar-se-á as contribuições teóricas da Sociologia das Desigualdades Sociais e da Sociolinguística, a fim de embasar as análises e observações feitas no decorrer do trabalho.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com Pires (2019, p. 15), as desigualdades sociais são fenômenos multidimensionais e interseccionais. O autor afirma que esse olhar para o fenômeno das desigualdades torna-se importante porque não o reduz e não o restringe à ideia de “desigualdade de oportunidades – isto é, diferenças observadas nas chances individuais de acesso e posse de bens socialmente valorizados” (idem). Ainda segundo ele:

Debates em torno de uma compreensão multidimensional da desigualdade há tempos vêm chamando a atenção para o fato de que melhores condições de equidade dificilmente serão atingidas apenas pelo aumento ou pela melhoria da distribuição de renda (Sen, 1999; Feres e Mancero, 2001). Uma pluralidade de formas de desigualdades (e não somente a econômica) impõe barreiras que dificultam a ascensão, o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida de segmentos socialmente vulneráveis ou tradicionalmente excluídos (Pires, 2019, p. 16).

Pode-se observar, então, que há uma série de elementos que compõem as desigualdades sociais e permitem a sua existência, reprodução e ampliação. Pires (2019, p. 16), em continuação, aponta que o olhar interseccional relacionado às desigualdades mostra-se necessário, levando em consideração as contribuições concernentes a esse termo oriundas das “teorias feministas e do ativismo feminista negro”. Assim, “essas elaborações têm apontado de maneira convincente como as posições subordinadas nas estruturas sociais derivam de processos de reforço mútuo de variados tipos de diferenciais de poder, como gênero, raça, classe e outros” (idem). Nesse sentido, nota-se que o entrecruzamento de diversos fatores, tais como os apontados na citação anterior, igualmente possibilitam a existência, reprodução, atualização e ampliação das desigualdades, em especial quando se trata do Brasil, um país fundado no autoritarismo, na violência e, portanto, nas relações desiguais de poder (Schwarcz, 2019).

Conforme visto anteriormente, as desigualdades sociais, ou seja, todo processo de diferenciação social e/ou econômica que afeta negativamente os indivíduos (cf. Pires, 2019), no Brasil, têm origem nas raízes históricas do país (Schwarcz, 2019). De acordo com Pires (2019), elas são inúmeras, variadas e com diferentes construções histórico-sociais, gerando estigma de/sobre determinados grupos, vulnerabilidade e exclusão. Ainda segundo o autor, consoante o exposto por Campello e colaboradores (2018), favelização, insuficiência alimentar, falta de saneamento, falta de acesso pleno à educação e à cultura e desemprego são alguns exemplos de desigualdades. Suas causas são variadas: má distribuição de renda, falta de acesso à educação de qualidade, investimentos insuficientes e má distribuição de recursos públicos (Pires, 2019). Esses fatos indicam, por sua vez, tamanha complexidade e profundidade do fenômeno das desigualdades e por que elas permanecem pungentes na atualidade, haja vista o fato de, segundo Campello e colaboradores (2018) e Pires (2019), a sociedade e o Estado, nos dias de hoje, continuarem a permitir a reprodução, perpetuação e atualização das desigualdades sociais no país.

À respeito da desigualdade linguística no Brasil, Bortoni-Ricardo (2005), De Pietri (2018) e Lucchesi (2015) oferecem alguns importantes elementos de análise. Segundo as observações dos referidos autores, a desigualdade linguística no Brasil possui ligação direta e indissociável com as desigualdades sociais, estando intensamente relacionada à má distribuição de renda e de acesso à educação de qualidade. Tal realidade é de fácil comprovação quando se observa, de acordo com Bagno (2007; 2013; 2015a), De Pietri (2018) e Willima e Souza (2023), a forma como a língua portuguesa tem sido trabalhada nas escolas Brasil afora, colocando a norma-padrão como a verdade única e absoluta e deixando de fora toda a complexidade que compõe a língua(gem), suas manifestações e as habilidades decorrentes dela que deveriam ser desenvolvidas em sala de aula.

No intuito de aprofundar um pouco mais a ideia de desigualdade linguística, De Pietri afirma que:

No Brasil, uma realidade linguística clivada responde às desigualdades econômicas ao definir uma fronteira, um limite, entre dois subsistemas que, associados que estão à distribuição escolar da norma culta e da escrita padrão, bem como à valoração social das práticas de oralidade e de letramento, garantem diferenças suficientes para que se restrinja ou impeça a mobilidade entre eles (principalmente a mobilidade no sentido PPB => PB). Ao mesmo tempo, a representação social desse sistema linguístico como uma unidade projeta a imagem de que não existem (sub)sistemas linguísticos entre os diferentes tipos de português falados no Brasil, mas uma só língua, com diferenças estabelecidas num continuum (De Pietri, 2018, p. 23-24).

O autor, ao fazer essas ponderações, observa que a polarização (socio)linguística do Brasil, tomando emprestado o termo cunhado por Lucchesi (2015), tem origens históricas bem delimitadas, em especial na sua associação com a falta de acesso pleno à educação e a má distribuição de renda e de riquezas. As causas do processo de desigualdade linguística (ou desigualdade de distribuição linguística) têm a ver, conforme Bortoni-Ricardo (2005), De Pietri (2018) e Lucchesi (2015), com a forma como o Estado brasileiro agiu frente às intensas e profundas mudanças sociais e econômicas de meados do século XX no país. Em decorrência da incipiente industrialização brasileira e a consequente urbanização que dela se originou, houve um massivo êxodo rural no país, levando incontáveis quantidades de pessoas residentes em zonas rurais brasileiras a se dirigirem às zonas urbanas/urbanizadas, geralmente em busca de emprego e melhores condições de vida.

Quando ocorreu a inversão de distribuição populacional no Brasil, passando de majoritariamente rural a majoritariamente urbana, houve a necessidade, por parte do Estado, de ampliar o acesso à escolarização pública para dar conta dessa nova massa de indivíduos (em geral pobres) que precisavam de formação para sua inserção no mercado laboral. Acontece, porém, que não havia (e continua não havendo) vaga para todas as pessoas, tampouco as instituições de ensino levaram em consideração, de acordo com Bortoni-Ricardo (2005) e De Pietri (2018), a realidade múltipla e complexa dessas pessoas que estavam ingressando no sistema educacional brasileiro, mantendo a metodologia para ensino de língua mais ou menos da mesma forma que se encontrava anteriormente. Esses fatos impossibilitaram (e seguem impossibilitando) a aquisição dos conhecimentos e habilidades linguísticas por parte do novo público que se dirigia às instituições de ensino públicas do país, abrindo um fosso ainda maior entre o “português padrão” e o “português popular brasileiro”, recorrendo aos termos usados por De Pietri (2018). Segundo o autor:

As classes pobres se encontram, portanto, num processo de dupla dominação: em relação à língua, são estratificados com base num processo de desvalorização linguística em relação ao português brasileiro. No que se refere à cultura, são cobrados a se apropriar dos valores da elite, cifrados em escrita padrão e em norma culta, sem que possuam a priori a base gramatical e lexical para essa recepção, nem as referências para a compreensão dos produtos culturais que são simbolizados nessa norma e nesse padrão. Cumpre-se, de fato, a função que tem tido o Estado no Brasil como instrumento de poder das elites econômicas: esvaziar as possibilidades de atuação política das classes subalternas, o que favorece a permanência da subalternidade dócil (De Pietri, 2018, p. 12).

É pensando nessa complexidade e multiplicidade de fatores que será analisada, à continuação, a relação entre a desigualdade linguística e as desigualdades sociais, sendo a primeira decorrente da segunda, e como o ensino de língua portuguesa no Brasil tem servido como uma espécie de instrumento para a manutenção, atualização e perpetuação das desigualdades sociais existentes no país há séculos, ao invés de se tornar um locus de luta e resistência contra as mazelas sociais que assolam o país. Claro está, porém, que há alguns movimentos de resistência no Brasil por parte de docentes que efetivamente lutam por uma educação em língua materna que considere e respeite a diversidade linguístico-cultural existente no país. No entanto, o fato de serem apenas exceções só provam que a regra é, conforme será visto a posteriori, a manutenção do status quo social de desigualdades e intolerância já há muito enraizadas no território brasileiro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

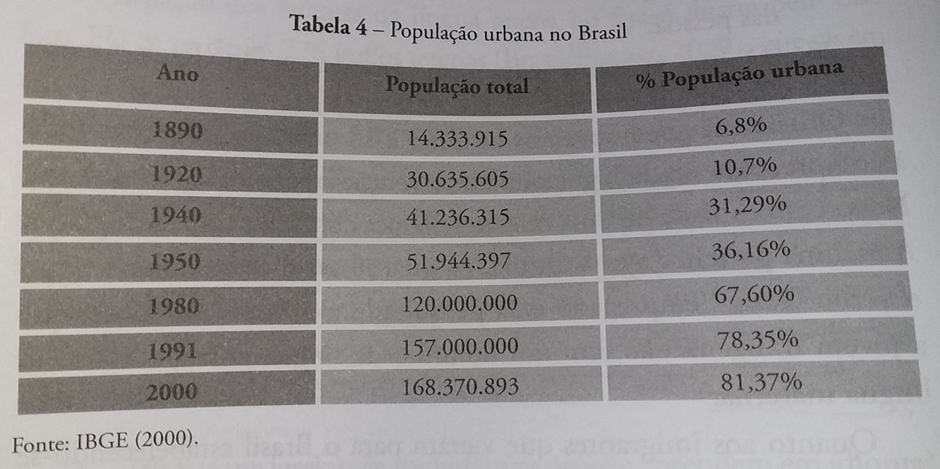

Quando o assunto é desigualdade linguística no Brasil, ou “desigualdade de distribuição linguística” (De Pietri, 2018, p. 15), é preciso recordar alguns pontos cruciais para que seja possível entendê-la. O primeiro é a distribuição populacional no país. Segundo Bortoni-Ricardo (2021, p. 43), “a urbanização do Brasil foi tardia e desordenada”, levando à manutenção da maioria esmagadora da população brasileira vivendo em zonas rurais; porém, ao migrarem às zonas urbanas, nem sempre havia habitação para esses indivíduos, colocando-os à margem da sociedade. Na imagem abaixo, a autora mostra a evolução da população urbana no Brasil, utilizando-se de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE – 2000) para tal.

Imagem 1: distribuição populacional brasileira.

Fonte: Bortoni-Ricardo (2021, p. 44).

Como é possível observar, a população urbana brasileira cresceu imensamente entre 1950 e 1980, mantendo os altos índices até o ano 2000. A explicação para esse fato, de acordo com Bortoni-Ricardo (2005; 2021), diz respeito à industrialização (tardia) do Brasil, modificando as relações econômicas do país, antes majoritariamente agrário. Segundo a autora (2005, p. 91), apesar de os moradores da zona rural terem ido às cidades em busca de melhores condições de vida, eles “permanece[ram], em grande parte, à margem do sistema de produção”. Isso explica, ainda que não diretamente, um dos motivos que impossibilitaram o acesso desses indivíduos aos sistemas de ensino públicos no país.

O segundo ponto para que seja possível entender o processo de desigualdade linguística no Brasil, em consonância ao anterior, diz respeito à desigualdade de acesso às instituições de ensino públicas e à falta de vagas suficientes para todas as pessoas. O Estado brasileiro, com o massivo crescimento da população urbana e a necessidade de mão de obra qualificada, ampliou o acesso às escolas públicas, permitindo que os indivíduos pudessem se qualificar para se inserir no mercado de trabalho (Bortoni-Ricardo, 2005). Acontece, porém, que não havia vaga para todo mundo (como não há até os dias atuais), o que só indica a incapacidade do Estado para oferecer um direito social e humano básico à sua população: a educação. Com isso, muitos não conseguiram ter acesso a empregos dignos, tendo de permanecer na informalidade, ficando na linha da pobreza. Assim, não havia possibilidade de prosseguimento ou mesmo início dos estudos (às vezes nem sequer uma profissionalização), já que não havia tempo disponível para tal, tampouco vaga para todas as pessoas.

De acordo com o que foi visto até aqui, é indiscutivelmente notável que todo esse processo possibilitou (e possibilita) a manutenção da desigualdade linguística (ou de distribuição linguística) no Brasil. Os resultados e as consequências disso são incontáveis. De Pietri (2018) e Lucchesi (2015), em suas produções, apontam alguns deles: i) altas taxas de analfabetismo, especialmente quando são observados os critérios de raça e etnia, a partir dos quais é possível perceber que a maior parte da população analfabeta é composta por pessoas pretas/pardas e por indígenas (De Pietri, 2018, p. 16-17); ii) impossibilidade de acesso à cultura letrada, contribuindo para a perpetuação da polarização (socio)linguística do Brasil (Lucchesi, 2015), tendo como consequência o forte preconceito linguístico sofrido por essas pessoas (Bagno, 2015b). Ainda segundo o autor:

O estigma sobre as variedades de língua das populações pobres, excluídas do universo superior do letramento, atua de forma decisiva na construção de uma cosmovisão estratificada e rigidamente hierarquizada, naturalizando as relações de dominação política e de exploração econômica. Dessa forma, os fatores sociais atuam como um importante mecanismo de reforço e sedimentação dos mitos, estereótipos, dogmas e preconceitos que plasmam a visão hegemônica de língua na sociedade (Lucchesi, 2015, p. 18).

Conforme observado pelo autor, igualmente apontado em De Pietri (2018), a base que estrutura esses processos de desigualdade é econômica. Além disso, é de suma importância destacar o caráter de estigma social concernente às variedades linguísticas utilizadas/praticadas pelas populações pobres e/ou com pouco ou nenhum acesso à escolarização formal. Um dos motivos mais característicos que explicam esse estigma social é a relação entre o preconceito linguístico e os preconceitos sociais, já que, de acordo com Bagno (2015b), o preconceito linguístico é eminentemente social: diz respeito à forma como as variedades populares, portanto estigmatizadas, são vistas pela sociedade. O caráter de estigma é oriundo justamente do fato de serem essas variedades utilizadas/praticadas pelas populações mais pobres, gerando mitos em torno da língua e preconceitos direcionados aos usuários dessas variedades.

Ainda à respeito do preconceito linguístico, o linguista brasileiro afirma que:

Por mais que nos entristeça ou irrite, é preciso reconhecer que o preconceito linguístico está aí, firme e forte. Não podemos ter a ilusão de querer acabar com ele de uma hora para outra, porque isso só será possível quando houver uma transformação radical do tipo de sociedade em que estamos inseridos, que é uma sociedade que, para existir, precisa da discriminação de tudo o que é diferente, da exclusão da maioria em benefício de uma pequena minoria, da existência de mecanismos de controle, dominação e marginalização (Bagno, 2015b, p. 196).

Embora o autor faça apontamentos que possa indicar uma impossibilidade de ação, na sequência, ele indica formas de subversão do preconceito linguístico, que inicialmente estão dedicadas a docentes, mas podem ser feitas por todas as pessoas: i) formação e informação acerca do preconceito linguístico; ii) no papel de docente de línguas: fazer uma crítica ativa de sua prática diária em sala; iii) mostrar que as ciências evoluem, e não seria diferente com as ciências da linguagem; iv) adotar uma atitude reflexiva frente à língua e ao linguístico (Bagno, 2015b, p. 196-198).

Nessa mesma pegada, o linguista brasileiro (idem, p. 199-202) aponta dez cisões para um ensino de língua não (ou menos) preconceituoso, uma vez mais dedicado a docentes, mas que podem facilmente ser compreendido e aplicado pelos demais indivíduos. Entretanto, aqui serão dispostos apenas os oito primeiros, já que os dois últimos são exclusivos para docentes: i) conscientizar-se de que todo falante nativo sabe a sua língua; ii) aceitar que não existem erros de português quando a referência são pessoas nativas dessa língua, apenas diferenças e/ou alternativas de uso; iii) não confundir erro de português com erro de ortografia (são duas coisas completamente diferentes); iv) reconhecer que tudo o que a gramática normativa/prescritivista chama de erro é, na verdade, um fenômeno variável (ou em variação), facilmente explicável cientificamente; v) conscientizar-se de que toda língua muda e varia; vi) dar-se conta de que a língua portuguesa não vai nem bem, nem mal, ela simplesmente existe e serve com perfeição aos seus propósitos comunicativos; vii) respeitar a variedade linguística de toda e qualquer pessoa; viii) entender que a língua permeia tudo, ela nos constitui enquanto seres humanos.

Retomando o ponto inicial relacionado ao estigma social das variedades populares do português brasileiro, é necessário destacar um segundo processo, duplamente articulado, que permite a manutenção, ampliação e atualização do preconceito linguístico na sociedade brasileira: a desigualdade de acesso (Bortoni-Ricardo, 2005; De Pietri, 2018), associado a um ensino de língua insuficiente e esvaziado (De Pietri, 2018; Willima; Souza, 2023). Foi visto, no decorrer deste trabalho, a relação direta entre a desigualdade linguística e as desigualdades sociais, na figura da falta de acesso à escolarização básica (De Pietri, 2018), da má distribuição de renda e de riquezas e do desemprego estrutural (Bortoni-Ricardo, 2005) que assola a sociedade brasileira desde tempos remotos, em decorrência do capitalismo neoliberal predatório praticado em boa parte do planeta (Antunes, 2018). Acontece, porém, que há mais um fator importante a ser mencionado: a insuficiência do/no ensino de língua portuguesa no Brasil.

A esse respeito, De Pietri (2018, p. 23-24) afirma que em resposta a uma suposta imagem socialmente criada de que “não existem (sub)sistemas linguísticos entre os diferentes tipos de português falados no Brasil, mas uma só língua”:

[…] propostas para o ensino da língua portuguesa produzidas nas últimas cinco décadas, no país, se fundamentam na ideia de que seja possível operar, na escola, a aproximação entre línguas ou variedades de língua: com o uso de instrumentos como a gramática e o dicionário, de acordo com os defensores do ensino tradicional; ou com atividades de produção de textos sustentadas em análise linguística, seriam superadas as distâncias entre a língua do aluno e a língua da escola no interior dos processos de ensino e de aprendizagem. Tanto num caso, como no outro, parte-se do princípio de que o ensino do português no país se realiza no interior de uma unidade linguística e consiste em substituir a variedade linguística do falante pelas variedades socialmente legitimadas, ou somar estas à(s) que já possui. Desse modo, produziu-se um outro espaço de conflito entre a língua da escola e a do falante do PPB: ao pressupor que o falante já possui a gramática do português (seja do português europeu, seja do português brasileiro) como gramática de sua língua materna, afirma-se ao aprendiz que ele não é capaz de utilizar um conhecimento que ele supostamente já tem, o que se confirma quando as avaliações escolares lhe informam que ele não é capaz de reproduzir o padrão da escrita ou a norma falada culta quando lhe é solicitado que o faça. Trata-se, nesse caso, não do apontamento de falta de conhecimento, mas de incapacidade (De Pietri, 2018, p. 24).

Observa-se, a partir dos apontamentos do autor, que o ensino de língua portuguesa no Brasil têm sido insuficiente por, dentre outros tantos motivos, não oferecer, aos indivíduos, um ensino de língua que leve em consideração a sua complexidade inerente, tampouco as variedades que compõem essa língua. Como visto anteriormente, conforme Antunes (2003; 2014), Bortoni-Ricardo (2004; 2005), Oliveira (2010) e Willima e Souza (2023), ensinar língua tem a ver com o desenvolvimento de um conjunto de habilidades e conhecimentos que são de extrema necessidade e importância para as pessoas, como leitura, escrita, compreensão e interpretação de textos, análise e reflexão linguística, fruição, análise e compreensão de produções literárias, entre outros.

O que se tem visto, nas escolas Brasil afora, é aquilo que Bagno (2013, p. 14) chama de “autoritarismo normativo da pedagogia tradicional”, ou seja, aquilo que o mesmo Bagno, em outras obras (2007; 2015a; 2015b), e outros autores como Faraco (2008) e Bortoni-Ricardo (2004; 2005) chamam de um ensino de gramática descontextualizado, preconceituoso no que concerne às variedades linguísticas utilizadas pelas/os estudantes e centrado exclusivamente na norma-padrão (que, de acordo com Willima e Souza [2023, p. 405], não passa de uma “idealização fantasiosa e inalcançável de língua”), e que neste trabalho dá-se o nome de “os excessos da norma”. Na esteira dessa ideia, aquilo que Bagno (2007) chama de um ensino de língua excessivamente normativo, ao colocar a norma-padrão como a verdade única e absoluta relativa à língua, aqui dá-se o nome de “a norma dos excessos”.

Por fim, é válido ressaltar a relação indissociável entre a norma dos excessos e os excessos da norma nas aulas de língua portuguesa. Graças a elas, a população que consegue (isso quando consegue) ter acesso à escolarização básica, ainda se depara com mais um entrave, mais uma barreira: um ensino inconsistente, insuficiente e esvaziado. Assim, a tripla articulação da desigualdade de acesso (ausência de vaga para todos, ensino insuficiente quando há o acesso e impossibilidade de estudar/se profissionalizar em decorrência da falta de tempo para tal por excesso de trabalho) auxilia na manutenção da desigualdade linguística (ou de distribuição linguística) e das demais desigualdades sociais, já que a primeira é uma expressão direta das segundas e igualmente causada por elas, conforme visto anteriormente neste trabalho, impedindo a possibilidade de criação de ferramentas de luta contra as mazelas sociais que atravessam a sociedade brasileira e a possibilidade de reflexão crítica sobre elas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde o início deste trabalho, a relação entre desigualdade linguística e desigualdades sociais foi se tornando cada vez mais evidente. Fruto de raízes históricas de muita violência, espoliação e muito autoritarismo, as desigualdades sociais, no Brasil, são visíveis e presentes no dia a dia da maior parte da população. A desigualdade de acesso triplamente articulada, uma das muitas camadas das desigualdades sociais, é o principal (mas não único) fator da desigualdade de distribuição linguística. Sua tripla articulação, conforme visto acima, reside na associação entre: i) ausência de vaga para todos os indivíduos, ii) ensino insuficiente quando há o acesso, e iii) impossibilidade de estudar e/ou se profissionalizar em decorrência da falta de tempo para tal por excesso de trabalho.

Nesse caminho, o segundo fator da “desigualdade de acesso triplamente articulada”, que diz respeito ao ensino insuficiente, é um dos principais pontos quando se pensa em desigualdade linguística no Brasil, estando associado a ele a ausência de vagas para todas as pessoas. Assim, quando o indivíduo consegue acesso à escolarização básica, ainda há mais um entrave que impossibilita a sua plena aquisição e desenvolvimento de habilidades e conhecimentos linguísticos: a norma dos excessos e os excessos da norma, materializados num ensino de língua portuguesa descontextualizado, extremamente normativo, desvinculado da realidade (socio)linguística brasileira e que não leva em conta tudo o que deve ser trabalhado em sala de aula, para além da gramática normativa da língua.

Portanto, pode-se afirmar que os objetivos iniciais deste trabalho foram alcançados, na medida em que foi possível traçar a relação entre a desigualdade linguística e as desigualdades sociais, sendo aquela decorrente desta, além de verificar qual é o papel do ensino de língua portuguesa (ou da falta dele) na manutenção, atualização e perpetuação das desigualdades que assolam a população brasileira há séculos. Viu-se, igualmente, que as aulas de língua portuguesa podem servir como um locus de luta e resistência contra as mazelas sociais que atravessam a sociedade; porém, para isso, é preciso que haja maiores investimentos em políticas sociais que fomentem mais acesso e permanência da população nas escolas, além de reflexão crítica sobre o que se está ensinando e aprendendo e o abandono imediato do “autoritarismo normativo da pedagogia tradicional”, transformando as aulas de língua portuguesa num espaço de reflexão, resistência e de aprendizagem afetiva dos conhecimentos e habilidades linguísticas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, S. Racismo Estrutural. São Paulo: Jandaíra, 2020.

ANTUNES, I. Aula de Português: encontro & interação. São Paulo: Parábola, 2003.

ANTUNES, I. Gramática Contextualizada: limpando “o pó das ideias simples”. 1. ed. São Paulo: Parábola, 2014.

ANTUNES, R. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2018.

BAGNO, M. Dramática da Língua Portuguesa: tradição gramatical, mídia & exclusão social. 6. ed. São Paulo: Loyola, 2015a.

BAGNO, M. Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística. 1. ed. São Paulo: Parábola, 2007.

BAGNO, M. Preconceito Linguístico. 56. ed. São Paulo: Parábola, 2015b.

BAGNO, M. Sete erros aos quatro ventos: a variação linguística no ensino de português. São Paulo: Parábola, 2013.

BORTONI-RICARDO, S. M. Educação em Língua Materna: a Sociolinguística na sala de aula. São Paulo: Parábola, 2004.

BORTONI-RICARDO, S. M. Nós cheguemu na escola, e agora? Sociolinguística & Educação. São Paulo: Parábola, 2005.

BORTONI-RICARDO, S. M. Português Brasileiro: a língua que falamos. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.

CAMPELLO, T. et. al. Faces da desigualdade no Brasil: um olhar sobre os que ficam para trás. Saúde Debate. Rio de Janeiro, v. 42, n. Especial 3, p. 54-66, 2018.

CAPUTO, D. M. Olhares sobre o tratamento dado à variação linguística em salas de aula do ensino básico. Monografia (graduação em Letras com habilitação em português e italiano) – UFRJ. Rio de Janeiro, 2020.

DE PIETRI, E. O ensino de português no Brasil: as desigualdades da distribuição linguística. Educação em Revista. Belo Horizonte, v. 34, 2018.

FARACO, C. A. Norma culta brasileira: desatando alguns nós. 1. ed. São Paulo: Parábola, 2008.

GODINHO, I. C. Pobreza e desigualdade social no Brasil: um desafio para as Políticas Sociais. Anais do I Circuito de Debates Acadêmicos. 2011. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/code2011/chamada2011/pdf/area2/area2-artigo31.pdf. Acesso em: 03 fev. 2024.

LUCCHESI, D. Língua e Sociedade Partidas: a polarização sociolinguística do Brasil. São Paulo: Contexto, 2015.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. Barueri/SP: Atlas, 2021.

OLIVEIRA, L. A. Coisas que todo professor de português precisa saber: a teoria na prática. 1. ed. São Paulo: Parábola, 2010.

PIRES, R. R. C. (Org.). Implementando Desigualdades: reprodução de desigualdades na implementação de políticas públicas. Rio de Janeiro: IPEA, 2019.

PIRES, R. R. C. Introdução. In: PIRES, R. R. C. (Org.). Implementando Desigualdades: reprodução de desigualdades na implementação de políticas públicas. Rio de Janeiro: IPEA, 2019.

RIBEIRO, D. Para além da biologia: Beauvoir e a refutação do sexismo biológico. Sapere Aude. Belo Horizonte, v. 4, n. 7, p. 506-509, 2013.

SCHWARCZ, L. M. Sobre o autoritarismo brasileiro. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

SCHWARCZ, L. M.; STARLING, H. Brasil: uma biografia. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

SILVA, M. O. S. Pobreza, desigualdade e políticas públicas: caracterizando e problematizando a realidade brasileira. Revista Katálysis. Florianópolis, v. 13, n. 2, p. 155-163, jul./dez. 2010.

WILLIMA, K. G.; SOUZA, S. Transpondo os Muros da Discriminação e do Preconceito Linguísticos: uma análise do (não) ensino de variação linguística em sala de aula. In: VIEIRA, S. R. et. al. (Org.). Variação linguística, ensino e interfaces: resultados e propostas. 1. ed. São Paulo: Pimenta Cultural, 2023.

1Mestrando em Políticas Sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF); especialista em Letras com Ênfase em Linguística pela Faculdade Focus e em Sociologia do Trabalho e Exclusão Social pela Faculdade do Leste Mineiro; licenciado em Letras – Português e Espanhol pelo Centro Universitário FAEL.