REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ra10202510081656

Marcia Pereira de Sousa Bringel1

Carmem Lucia Artioli Rolim2

Normandia de Farias Mesquita Medeiros3

RESUMO

Este trabalho realiza um levantamento das dissertações e teses produzidas nos Programas de Pós Graduação das universidades brasileiras, que oferecem contribuições à proposta de investigação voltada à educação de surdos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A fonte de exploração concentrou-se no acervo do Banco de Dados de Teses e Dissertações – BDTD, tendo como critério de busca as produções no período de 2015 a 2025, que tivessem como referências principais a educação de surdos e a Libras. Apresenta metodologia de caráter qualitativo, composta por um estudo bibliográfico, no qual são analisadas as principais contribuições dos autores das obras contempladas, abrangendo os objetivos, os sujeitos participantes da pesquisa, as metodologias adotadas e os instrumentos de coleta de dados. Foram selecionadas 10 produções relevantes para a finalidade do estudo. Constata-se que a trajetória conceitual mapeada pela literatura especializada confirma a consolidação do modelo bilíngue (Libras/Língua Portuguesa) como paradigma hegemônico no discurso acadêmico. No entanto, os debates teóricometodológicos revelam que a efetivação desse modelo esbarra em desafios estruturais profundos. A investigação no período caracteriza-se por um olhar crítico-reflexivo que denuncia a fragilidade das políticas de implementação, centraliza a discussão na dimensão linguística como cerne do desenvolvimento e aponta para a urgência de uma formação docente que seja, simultaneamente, técnica, linguística, cultural e crítica. Os estudos analisados não apenas diagnosticam os problemas, mas também sinalizam caminhos promissores, indicando que a superação da discrepância entre teoria e prática depende da articulação de esforços que envolvam desde a transformação das representações sociais até a criação de ambientes escolares verdadeiramente bilíngues e interculturalmente ricos.

Palavras-chave: Prática docente. Educação de surdos. Ensino Fundamental. Libras. Língua de Sinais.

INTRODUÇÃO

A educação de surdos, assim como preceitua a legislação brasileira, é um direito deste segmento e dever do Estado, o que pressupõe que seus agentes atuem visando a assegurar a igualdade de condições e oportunidades de aprendizado frente às diversidades e multiplicidades humanas. Assim, a educação de surdos pode ser percebida como um mecanismo de combate à segregação, baseada em abordagens de ensino que promovam a comunicação e possibilite que sujeitos surdos, ou não, possam construir suas identidades de forma plena e efetiva no ambiente educacional.

Contudo, evidências apontam que a realidade das escolas brasileiras frequentemente se distancia desse ideal. A efetivação das políticas de inclusão tem esbarrado em uma prática de integração superficial, em detrimento de uma inclusão genuína. Esse cenário representa um desafio complexo para educadores e gestores, agravado pela diversidade de contextos e pela precária infraestrutura de muitas redes de ensino.

Diante desse cenário, a produção acadêmica torna-se crucial para compreender e superar esses obstáculos. No entanto, ao focar na etapa do Ensino Fundamental – fase crítica para o desenvolvimento de habilidades linguísticas e acadêmicas –, constata-se uma relativa escassez de investigações. Os estudos existentes, ainda que em número limitado, convergem de forma significativa ao apontarem desafios comuns, como a inadequação de metodologias e a fragilidade na formação docente. Esta convergência sinaliza a persistência de problemas estruturais e a necessidade de mapear sistematicamente o conhecimento já produzido. Portanto, este estudo parte do seguinte questionamento: Como a produção de teses e dissertações em Programas de Pós-Graduação no Brasil (2015-2025) tem caracterizado e problematizado a educação de surdos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no que tange aos seus aspectos pedagógicos, formativos e de inclusão escolar?

Para responder ao questionamento, tem-se como objetivo geral desta pesquisa analisar, à luz da perspectiva histórico-cultural, como a produção acadêmica publicada nos Programas de Pós-Graduação das universidades brasileiras (teses e dissertações, 2015-2025) caracteriza e problematiza os processos de ensino e aprendizagem, a formação de professores e as práticas de inclusão escolar de estudantes surdos nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Este estudo elegeu como corpus analítico dissertações e teses dedicadas à educação de surdos no Ensino Fundamental, reconhecendo o aprofundamento e o rigor metodológico característicos dessas produções. O objetivo foi mapear as pesquisas catalogadas no Banco de Dados de Teses e Dissertações (BDTD), examinando aspectos como área de conhecimento, objetivos, perfil dos sujeitos investigados, abordagem metodológica e instrumentos de coleta de dados. A fase de identificação e seleção da literatura no portal foi iniciada em outubro de 2024 e concluída em julho de 2025, seguida da análise do material ao longo dos semestres subsequentes.

METODOLOGIA

Este estudo configura-se como uma revisão narrativa de literatura, de caráter qualitativo, com o objetivo de mapear, sintetizar e analisar criticamente a produção acadêmica brasileira recente sobre a educação de surdos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A opção por esse tipo de revisão justifica-se por seu potencial em proporcionar um panorama abrangente e detalhado do conhecimento produzido em um determinado campo, identificando tendências, lacunas, consensos e contradições a partir da síntese e interpretação de estudos prévios (SEIXAS, 2020). Diferente de uma revisão sistemática, o foco aqui não é a exaustividade, mas a profundidade da análise crítica sobre as produções mais relevantes.

A constituição do corpus analítico desta investigação circunscreve-se às teses e dissertações defendidas no Brasil, no período compreendido de 2015 a 2025. A opção por este recorte justifica-se pela premissa de que a produção discente dos programas de pós-graduação stricto sensu configura um lócus privilegiado da vanguarda intelectual nacional, oferecendo um retrato substantivo e metodologicamente robusto das agendas de pesquisa e abordagens em consolidação no campo em tela. Como fonte hegemônica para o levantamento de dados, elegeu-se a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), instituída enquanto repositório nacional mais abrangente e sistemático para este tipo de produção intelectual, sendo reconhecida por seu caráter patrimonial para a ciência brasileira. O recorte temporal delimitado foi estrategicamente definido para capturar a produção acadêmica subsequente à relativa consolidação de políticas públicas de inclusão educacional e ao amadurecimento do debate epistemológico e político em torno da educação bilíngue de surdos no país.

A operacionalização da busca pautou-se na utilização de descritores controlados e sua combinação através de operadores booleanos, a saber: “prática docente”, “educação de surdos”, “anos iniciais”, “ensino fundamental”, “Libras” e “língua de sinais”. Os critérios de inclusão estipularam a incorporação de estudos disponíveis integralmente na BDTD, defendidos no intervalo temporal definido, cujo foco central recai sobre a educação de surdos no Ensino Fundamental. Em contrapartida, os critérios de exclusão afastaram trabalhos que abordavam de maneira exclusiva outras etapas da escolarização, como a Educação Infantil ou o Ensino Médio, ou aqueles que apresentavam uma abordagem genérica sobre deficiência, carente de uma ênfase analítica específica na surdez e em suas particularidades socioculturais e linguísticas.

Quanto aos procedimentos analíticos, estes desdobraram-se em três etapas sequenciais e articuladas. A primeira etapa, de seleção e organização, consistiu em um exame minucioso dos títulos, resumos e, de modo criterioso, do texto integral dos trabalhos identificados na busca inicial, resultando na constituição de um corpus final coerente com os critérios predefinidos. Em seguida, na fase de sistematização, os estudos selecionados foram metodicamente organizados com base em um instrumento de catalogação elaborado ad hoc para extrair informações sistemáticas concernentes aos seus objetivos, arcabouço teórico, desenho metodológico, sujeitos da pesquisa, assim como seus principais resultados e conclusões. A etapa nuclear, de análise interpretativa, consistiu na realização de uma análise de caráter crítico e temático, na qual os estudos foram agrupados e examinados à luz das convergências, divergências e ênfases temáticas que emergiram do material. Esse exame viabilizou a identificação dos principais eixos estruturantes que caracterizam a investigação no campo no período delimitado, priorizando a compreensão da trajetória conceitual e dos debates teóricos metodológicos que permeiam a literatura especializada.

Desse modo, esta opção metodológica, ancorada na interpretação crítica, visa a transcender uma mera descrição cumulativa dos achados. Seu propósito último é propiciar uma discussão aprofundada e uma problematização fundamentada acerca de como as pesquisas acadêmicas têm conceitualizado e caracterizado os aspectos pedagógicos, formativos e os processos de inclusão escolar na educação de surdos, objetivo central desta revisão.

Resultados

A aplicação dos filtros e descritores previamente estabelecidos – “prática docente”, “educação de surdos”, “ensino fundamental”, “Libras”, “língua de sinais” – na plataforma da BDTD resultou em um corpus bruto de 34 trabalhos acadêmicos (teses e dissertações) defendidos no intervalo de 2015 a 2025. Uma análise preliminar deste conjunto permite delinear um panorama inicial significativo sobre a produção do conhecimento no campo, revelando tanto a pertinência da estratégia de busca quanto tensões e deslocamentos temáticos que caracterizam a área.

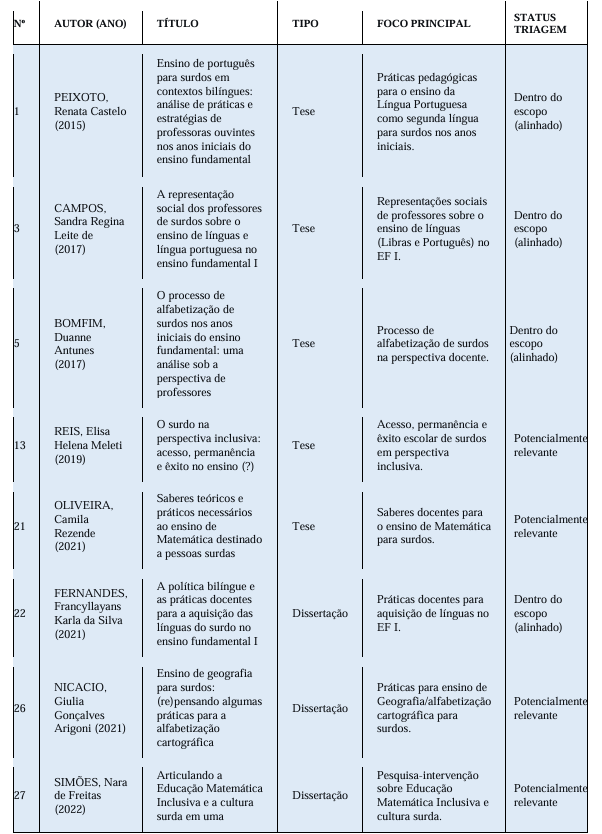

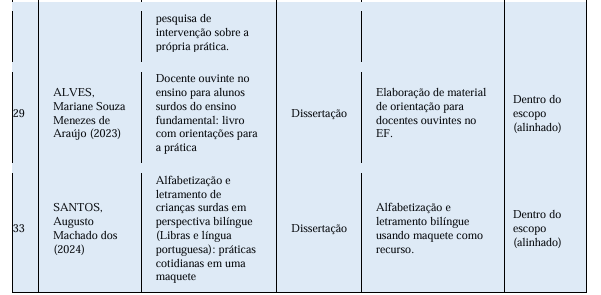

O processo analítico deste estudo seguiu a ordem cronológica de publicação dos trabalhos, de modo a configurar o cenário evolutivo das pesquisas acadêmicas desenvolvidas sobre o tema no Brasil. A seguir, no quadro 1, são apresentadas as informações sobre os resultados encontrados na base BDTD, destacando autor/ano, título, tipo, foco principal e o status da triagem. Ressalta-se que os exemplares com marcação em azul representam os textos selecionados para compor este estado da arte.

Quadro 1 ‒ Teses e Dissertações encontradas na BDTD

Fonte: Elaborada pela autora a partir do BDTD.

Em um primeiro exame, constata-se uma convergência temática robusta com o objeto central desta investigação. A recorrência de termos como “anos iniciais”, “alfabetização”, “práticas docentes” e “ensino de português” em títulos e assuntos (e.g., Trabalhos 1, 3, 5, 8, 22, 30, 33) indica um eixo de pesquisa consolidado, focado nos desafios pedagógicos específicos da escolarização de crianças surdas no Ensino Fundamental. Esta centralidade sugere que a academia tem direcionado esforços para compreender os processos de ensino e aprendizagem nessa etapa crucial, frequentemente problematizando o lugar da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e da Língua Portuguesa escrita.

Contudo, a simples contagem quantitativa máscara uma significativa dispersão conceptual e focal. A presença de trabalhos que abordam etapas de ensino distintas do recorte proposto – como Educação Infantil (Trabalho 25) e Ensino Médio (Trabalhos 6, 10, 12, 23) –, bem como a inclusão de estudos sobre o Ensino Superior (Trabalhos 7, 10, 12, 28) e de abordagens generalistas sobre inclusão (Trabalho 9), evidencia uma limitação inerente aos mecanismos de busca por descritores. Estes resultados apontam para a permeabilidade das fronteiras temáticas e a necessidade de um processo de triagem criterioso, já previsto na estratégia metodológica, para garantir a homogeneidade do corpus analítico final.

É possível inferir, a partir dos títulos e assuntos, uma evolução temático-temporal no interior da produção. Os trabalhos iniciais (2015-2017) parecem concentrar-se em diagnósticos sobre concepções e práticas docentes (Trabalhos 1, 2, 4, 5), refletindo um momento de avaliação da implementação de políticas inclusivas. Progressivamente, observou-se um deslocamento para investigações mais especializadas em disciplinas específicas, tais como o ensino de Ciências (Trabalhos 17, 19, 20, 24), Matemática (Trabalho 21, 27), História (Trabalho 18) e Geografia (Trabalho 26). Este movimento sinaliza um amadurecimento do campo, que avança de questões gerais de inclusão para a problematização dos saberes e metodologias de ensino em contextos bilíngues.

Ademais, identificam-se ênfases teórico-metodológicas emergentes. A recorrência de termos como “currículo surdo” (Trabalho 24), “práticas docentes surdas” (Trabalho 32), “cultura surda” (Trabalho 27) e “política bilíngue” (Trabalho 22) denota a assimilação, pela pesquisa acadêmica, de pressupostos oriundos dos Estudos Surdos, os quais contestam perspectivas clínicas e patologizantes em favor de uma abordagem sociocultural e identitária. Paralelamente, há um interesse crescente pelo desenvolvimento de recursos e tecnologias educacionais (Trabalhos 20, 23), indicativo da busca por soluções pedagógicas materialmente ancoradas.

Em síntese, a amostra obtida configura um campo de pesquisa dinâmico e em contínua reconfiguração. A predominância de estudos sobre os anos iniciais do Ensino Fundamental valida o recorte proposto, ao passo que a diversidade de focos – desde a formação de professores até a elaboração de materiais didáticos específicos – revela a complexidade e a multifacetabilidade do objeto. A etapa subsequente de seleção e triagem foi fundamental para refinar este corpus, excluindo os estudos que, apesar de recuperados pela busca abrangente, não se alinham estritamente aos critérios de inclusão (e.g., foco em outras etapas de ensino). Este exercício analítico preliminar confirma o potencial do corpus para mapear e problematizar os principais eixos de investigação que têm pautado o debate acadêmico sobre a educação bilíngue de surdos no Brasil na última década.

Delimitação do Corpus e Procedimentos de Triagem

Aplicou-se, como primeira etapa do processo de triagem, uma análise preliminar baseada na leitura de títulos, autores e metadados. Nessa fase, identificaram-se e eliminaram-se quatro registros duplicados ou correspondentes a versões distintas de um mesmo estudo, resultando em um universo de trinta trabalhos acadêmicos únicos. A partir da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão a estes metadados, verificou-se que doze documentos (40% do total) se encontravam claramente fora do escopo da revisão, por focarem em etapas de ensino não abarcadas (como Educação Infantil, Ensino Médio ou Superior) ou por apresentarem uma abordagem generalista sobre deficiência.

O conjunto remanescente, composto por dezoito estudos (60% do total único), foi categorizado como potencialmente relevante. Contudo, uma análise mais detida revelou nuances internas nesse grupo. Apenas seis trabalhos alinhavam-se de forma inequívoca aos critérios, apresentando em seus títulos um foco explícito nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os doze estudos restantes, embora tratassem de temas centrais à pesquisa, como práticas docentes, ensino de componentes curriculares e educação bilíngue, não especificavam com clareza a etapa de ensino em seus títulos, demandando uma triagem textual mais aprofundada. Diante disso, priorizou-se a leitura integral dos resumos e, quando necessário, dos textos completos, com especial atenção para quatro documentos do grupo potencialmente relevante que, pela menção direta ao “Ensino Fundamental” em seus títulos, apresentavam a maior probabilidade de aderência ao escopo. Estes foram: Reis (2019), Oliveira (2021), Nicacio (2021) e Simões (2022). Esta triagem textual confirmou a relevância desses estudos, permitindo sua incorporação ao corpus final.

O procedimento de triagem, portanto, seguiu um fluxo decrescente, partindo de trinta e quatro registros brutos, passando para trinta únicos, e culminando na seleção de um corpus analítico final composto por 10 estudos que atendiam rigorosamente aos critérios predefinidos. Esta abordagem metodológica, ancorada em uma filtragem sequencial e criteriosa, garantiu a constituição de um conjunto documental homogêneo e pertinente, viabilizando um mapeamento robusto e uma análise crítica consistente da produção discente sobre a educação de surdos nos anos iniciais do Ensino Fundamental no período delimitado.

PERCEPÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO DE SURDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

A revisão sistemática da literatura especializada, referente ao período de 2015 a 2025, desvela um campo de investigação marcado por tensões constitutivas. As pesquisas analisadas, em sua maioria de natureza qualitativa e profundamente influenciadas pelo referencial histórico-cultural, articulam-se em torno de um diagnóstico crítico e multifacetado da implementação das políticas de educação bilíngue para surdos no Brasil. Esta análise não se restringe a um inventário de falhas operacionais, mas prioriza a compreensão da trajetória conceitual que operou a transição do paradigma clínico-terapêutico para o socioantropológico, bem como os debates teórico-metodológicos que permeiam a materialização desse novo paradigma no chão da escola. A partir da síntese crítica dos estudos, é possível inferir a existência de eixos estruturantes que conferem coerência e profundidade às investigações, os quais elucidam os avanços, os impasses e as perspectivas que caracterizam o campo.

As contribuições da tese de Peixoto (2015), intitulada O ensino de português para surdos em contextos bilíngues: análise de práticas e estratégias de professores ouvintes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, trouxeram maior compreensão sobre o ensino de surdos e a estrutura gramatical da Libras, e também sobre a relação do surdo com a escrita. A metodologia empregada no trabalho possui cunho etnográfico, utilizando-se das notas de campo, entrevistas, fotografias e filmagens para a coleta de dados. Os sujeitos da pesquisa foram professoras e alunos surdos de 02 (duas) escolas de Fortaleza. Importa frisar que ambas as escolas se afirmaram bilíngue, por terem professores surdos e intérpretes de Libras em seus quadros de funcionários. A autora relata que os professores surdos e ouvintes são responsáveis pelas disciplinas em suas respectivas escolas, mas, em ambas, notou-se a falta de um planejamento coletivo e de interação entre professores e intérpretes de Libras nos intervalos, pondo em relevo a dualidade composta pela diferença linguística.

Peixoto (2015) reforça que os professores ouvintes precisam compreender que o processo cognitivo dos alunos surdos é construído essencialmente de forma visual, assim, torna-se imperioso criar estratégias de adaptação que desenvolvam melhor o seu aprendizado e compreensão. Dentre as constatações do estudo, evidencia-se que as práticas docentes ainda recebem influências oralistas[4], e que a falta de formação de professores capacitados ao ensino de indivíduos surdos resulta, muitas vezes, em atividades inadequadas à faixa etária dos alunos.

Peixoto (2015) versa ainda sobre questões relacionadas à Pedagogia Surda/Visual, explicitando que os pesquisadores mais engajados com a temática educacional de surdos têm se esforçado para sustentar que a educação desse contingente precisa passar por adaptações no currículo para contemplar as suas especificidades linguísticas e culturais. Alguns avanços foram apontados, como a avaliação bilíngue (avaliação escrita no papel, e vídeo com a interpretação em Libras da avaliação) e a janelinha do intérprete nos vídeos reproduzidos nas escolas. Contudo, a autora enfatiza que a implementação da proposta bilíngue perpassa por mudanças curriculares, metodológicas e ideológicas, e tem como premissas o emprego da Libras como língua de instrução, de professores bilíngues e do ensino da Língua Portuguesa na modalidade escrita.

Na tese A representação social dos professores de surdos sobre o ensino de Libras e língua portuguesa no ensino fundamental I, Campos (2017) empreende uma investigação crucial para o campo da educação bilíngue de surdos no Brasil. A pesquisa, ancorada explicitamente na Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici (2012), tem como objetivo central analisar como professores (surdos e ouvintes) que atuam no Ensino Fundamental I de escolas bilíngues representam socialmente o ensino da Libras e da Língua Portuguesa. O propósito último é compreender como essas representações interferem na prática docente, influenciando a qualidade da educação oferecida aos estudantes surdos.

Do ponto de vista da perspectiva histórico-cultural, que valoriza a constituição do sujeito por meio das interações sociais e da mediação semiótica, a tese estabelece um diálogo fundamental. Campos recorre a autores que fundamentam a visão do sujeito surdo como um sujeito cultural, cuja experiência é moldada por uma língua de modalidade visuo-espacial (a Libras). Esta abordagem contrasta diretamente com o paradigma clínico-terapêutico, que historicamente enxergou a surdez como deficiência a ser remediada. A autora contextualiza essa evolução destacando o arcabouço jurídico (como a Lei nº 10.436/2002 e o Decreto nº 5.626/2005), que reconheceu a Libras como L1 (primeira língua) e língua de instrução, e a Língua Portuguesa como L2 (segunda língua) para os surdos. No entanto, o grande mérito da tese é justamente não se contentar com as conquistas legais, indagando-se sobre como essas mudanças se materializam (ou não) no imaginário e na prática dos professores.

Os sujeitos pesquisados foram sete professores de quatro instituições escolares bilíngues para surdos no Estado de São Paulo, incluindo tanto professores ouvintes quanto professores e um instrutor surdos. A metodologia de pesquisa qualitativa, baseada em entrevistas abertas, foi adequada ao objeto de estudo, pois permitiu acessar as nuances das representações. Um aspecto metodológico de grande relevância, coerente com a perspectiva histórico-cultural que valoriza a língua como instrumento de pensamento e identidade, foi a coleta de dados na primeira língua dos entrevistados: Português oral para os professores ouvintes e Libras para os professores surdos. Este cuidado ético e epistemológico evita a mediação de tradutores e capta a autenticidade dos discursos.

As principais conclusões da tese são reveladoras e críticas. Campos (2017) identifica que, apesar do avanço legal e teórico, as representações sociais dos surdos como “deficientes” ainda não foram totalmente superadas e coexistem de forma dinâmica com a nova concepção cultural. A autora observa um movimento de “suavização” da terminologia, onde expressões como “outros comprometimentos” substituem a palavra “deficiente”, indicando uma tensão: por um lado, há um esforço para se distanciar do estigma; por outro, a lógica do déficit ainda subsiste. Outro achado significativo é a centralidade da família como lócus da “ausência da língua”. A autora argumenta que a família é representada como responsável pelo atraso linguístico da criança surda, mas essa representação é, na verdade, um desdobramento de uma representação social mais ampla que afasta a sociedade ouvinte da Libras, colocando-a no lugar da “língua do comprometido”. Isso exime a escola e a sociedade de sua responsabilidade coletiva de se apropriarem da Libras, sobrecarregando a família e perpetuando um ciclo de exclusão linguística.

Em síntese, a tese de Campos (2017) é uma contribuição valiosa ao demonstrar o desnível entre a lei, a teoria e as representações que efetivamente orientam as práticas pedagógicas. A perspectiva histórico-cultural é enriquecida pela análise das representações sociais, pois mostra como os conceitos científicos (como o do sujeito surdo cultural) precisam ser apropriados e ressignificados pelos agentes educacionais para se tornarem força motriz de mudança. A conclusão de que as representações estão em movimento dinâmico é um alerta: as conquistas legais são necessárias, mas insuficientes sem uma transformação profunda na formação docente e no imaginário social. O objetivo final da autora – provocar ações para qualificar a educação e permitir que o sujeito surdo alcance alta proficiência bilíngue – permanece um desafio urgente, e sua pesquisa evidencia que o caminho para isso passa necessariamente pelo enfrentamento crítico das representações que ainda vinculam a surdez à falta, em detrimento da diferença linguística e cultural.

O estudo de Bomfim (2017), intitulado O processo de alfabetização de surdos nos anos iniciais do ensino fundamental: uma análise sob a perspectiva de professores, constitui uma investigação crítica e necessária sobre os complexos desafios da alfabetização de alunos surdos no contexto da educação inclusiva brasileira. O trabalho se justifica diante de um cenário preocupante: a combinação entre a meta legal de alfabetizar todas as crianças até o terceiro ano do Ensino Fundamental, o desempenho linguístico insatisfatório dos estudantes surdos e a ausência de uma política de educação bilíngue efetiva nas escolas regulares. O objetivo geral da pesquisa foi analisar, pela perspectiva de professores regentes, como se dá o processo de alfabetização de surdos matriculados do 1º ao 3º ano em escolas inclusivas do ensino comum.

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, envolvendo a participação de nove professores que atuaram com alunos surdos usuários da Libras em cidades dos Vales do Jequitinhonha e do Rio Doce (MG). A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas individuais, cujos conteúdos foram transcritos e submetidos à análise de conteúdo, permitindo uma compreensão aprofundada das percepções e experiências docentes.

As conclusões de Bomfim (2017) apontam para uma dissonância profunda entre as demandas legais e a realidade prática. O perfil dos professores revelou que a formação inicial e continuada é amplamente insuficiente, resultando em um desconhecimento tanto da Libras quanto dos fundamentos da educação bilíngue para surdos. Essa lacuna formativa dificulta sobremaneira o planejamento de atividades que contemplem as necessidades linguísticas específicas desses alunos, fazendo com que, muitas vezes, as práticas pedagógicas recorram a métodos tradicionais de alfabetização centrados no valor sonoro, inadequados para aprendizes surdos. O estudo identifica um conjunto de variáveis que atuam como facilitadoras ou dificultadoras do processo. Entre os principais obstáculos, destacam-se a falta de apoio familiar, a descontinuidade na orientação da equipe pedagógica, a carência de materiais didáticos específicos e, de forma crucial, a dificuldade de planejamento colaborativo com o intérprete de Libras. Por outro lado, os professores identificaram como fatores facilitadores essenciais justamente a colaboração do intérprete, as trocas informais de experiência com outros colegas, o uso de recursos digitais e o trabalho desenvolvido no Atendimento Educacional Especializado (AEE).

A conclusão central de Bomfim (2017) é que, apesar de um contexto marcado por graves deficiências estruturais e formativas, a existência de variáveis facilitadoras – em especial, a atuação integrada com o intérprete de Libras e o AEE – pode criar brechas para um trabalho mais eficaz. Contudo, o estudo é enfático ao afirmar que tais iniciativas são paliativas e dependem do esforço individual dos professores, não de uma política sistêmica. A pesquisa conclui com um alerta sobre a urgência de reformular os cursos de formação de professores, incorporando disciplinas que tratem pragmaticamente do ensino do Português como segunda língua para surdos e da pedagogia visual bilíngue. Além disso, defende a articulação de políticas públicas que promovam uma atuação verdadeiramente colaborativa entre todos os agentes envolvidos (professores, intérpretes, AEE e famílias), sinalizando que a equidade educacional para o aluno surdo só será alcançada quando a inclusão deixar de ser uma responsabilidade solitária do professor e se tornar um compromisso coletivo e devidamente estruturado pelo sistema de ensino.

A tese de Reis (2019) intitulada O surdo na perspectiva inclusiva: acesso, permanência e êxito no ensino (?), a partir do referencial histórico-cultural, entende o desenvolvimento humano como mediado pela cultura, linguagem e interações sociais. Nesta perspectiva, a língua é um instrumento psicológico fundamental para a apropriação de conhecimentos, o que coloca a Libras como elemento central para a efetiva inclusão educacional do sujeito surdo. O objetivo central da pesquisa foi investigar a implementação das políticas públicas de educação inclusiva para surdos em três escolas estaduais consideradas inclusivas em um município do interior paulista. A autora buscou observar a distância entre a teoria legal e a prática escolar, focando nos conceitos de acesso, permanência e êxito. Os sujeitos pesquisados foram diversos atores do ecossistema escolar, incluindo gestores, coordenadores, professores, interlocutores (intérpretes de Libras) e outros funcionários, totalizando 30 participantes. Essa abrangência permite uma visão multifacetada da realidade estudada.

O estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, que utilizou a análise documental de leis e diretrizes, revisão bibliográfica e pesquisa de campo por meio de questionários e entrevistas semiestruturadas. Essa triangulação metodológica é um ponto forte do trabalho, pois permite confrontar o discurso legal com as percepções e experiências concretas dos agentes educacionais. As principais conclusões da pesquisa são contundentes. Reis (2019) identifica que o acesso (matrícula) está garantido, mas a permanência e o êxito são profundamente comprometidos pela falha na mediação cultural e linguística essencial para o desenvolvimento do sujeito surdo. A principal barreira apontada é a ausência ou insuficiência da Libras no ambiente escolar, seja pela falta de interlocutores/intérpretes, seja pelo desconhecimento da língua pela maioria dos professores. Isso impede que a escola cumpra seu papel de mediadora do conhecimento, já que o surdo fica privado do instrumento primordial – sua língua materna – para internalizar os conteúdos curriculares.

Além disso, a pesquisa revela uma formação docente inicial e continuada insuficiente para atender às especificidades do aluno surdo, resultando em um desconhecimento sobre adaptações curriculares adequadas. Consequentemente, as práticas pedagógicas tendem a assimilar o surdo ao modelo ouvinte, ignorando sua diferença linguística e cultural, o que vai diretamente contra os princípios da perspectiva histórico-cultural, que valoriza a singularidade do sujeito. Os discursos dos profissionais, embora em sua maioria reconheçam a inclusão como um direito, não se traduzem em ações efetivas, criando um abismo entre a teoria e a prática.

Reis (2019) evidencia que a inclusão, nesses contextos, é mais retórica do que real. Reforça que, sem a mediação qualificada da Libras e sem a transformação do ambiente escolar em um espaço verdadeiramente bilíngue, o processo de ensino-aprendizagem para o surdo se torna vazio de significado. A autora conclui que são necessários movimentos mais efetivos para adequar espaços, currículos e práticas pedagógicas, garantindo não apenas o acesso, mas condições reais de permanência e aprendizado, assegurando ao sujeito surdo o direito de se desenvolver plenamente em sua diferença. O estudo serve, portanto, como um alerta sobre os desafios persistentes para a consolidação de uma educação inclusiva que respeite e promova a identidade linguística e cultural da comunidade surda.

Em um estudo intitulado Saberes teóricos e práticos necessários ao ensino de Matemática destinado a pessoas surdas, Oliveira (2021) teve como objetivo central investigar a produção acadêmica (teses e dissertações) sobre Surdez e Matemática no Ensino Fundamental, defendida entre 2010 e 2020, com o intuito de identificar e analisar os saberes docentes necessários para um ensino eficaz da disciplina para alunos surdos. A pesquisa parte do pressuposto de que o estudante surdo compreende o mundo prioritariamente por experiências visuais, tendo a Libras como peça fundamental nesse processo.

Metodologicamente, o trabalho se caracteriza como uma metanálise qualitativa. Os sujeitos da pesquisa, neste caso, foram os próprios trabalhos acadêmicos localizados no banco da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), utilizando um conjunto específico de palavras-chave relacionadas à surdez e ao ensino de Matemática. O foco da análise recaiu sobre pesquisas que envolviam professores de Matemática, professores do AEE e Intérpretes de Libras (ILS). A análise dos dados consistiu na leitura crítica dos resumos, capítulos teóricos e seções de resultados das produções selecionadas.

As principais conclusões de Oliveira (2021) apontam para a identificação de nove categorias de saberes essenciais para a prática docente nessa área: 1) saberes da formação; 2) saberes da cultura e dos estudos surdos; 3) saberes da pedagogia visual; 4) saberes dos conteúdos matemáticos; 5) saberes das concepções sobre a matemática; 6) saberes dos conceitos matemáticos; 7) saberes da inclusão; 8) saberes da Libras; e 9) saberes da avaliação educacional em matemática. O autor observa que a produção analisada demonstra uma preocupação predominante com a aquisição da Libras por todos os envolvidos (alunos e profissionais), revelando uma lacuna científica quanto a saberes pedagógico-matemáticos mais específicos.

Oliveira (2021) conclui, de forma crítica, que há uma carência significativa de pesquisas na área, o que se reflete na prática educacional. Destaca problemas operacionais, como a dificuldade de acesso a textos completos, que espelham o próprio descaso com a temática. Como sugestões, o autor defende a criação de programas específicos de Educação Matemática para surdos, a ampliação da formação inicial e continuada de professores e intérpretes – incluindo a proficiência em Libras –, e a promoção de um trabalho colaborativo sistemático entre o professor regente, o ILS e o professor do AEE. A pesquisa evidencia, portanto, que a efetiva inclusão em Matemática vai além da simples tradução de conteúdos; exige uma base sólida e interdisciplinar de saberes que ainda não é devidamente contemplada na formação docente ou nas políticas educacionais.

Na dissertação intitulada A política bilíngue e as práticas docentes para a aquisição das línguas do surdo no ensino fundamental I, Fernandes (2021) empreende uma análise crítica sobre a implementação das políticas de educação bilíngue para surdos no cenário da escola regular inclusiva. A pesquisa teve como objetivo central analisar as condições conceituais e práticas de efetivação dessas políticas em uma escola pública de Canguaretama -RN, investigando o abismo entre o prescrito legalmente e a realidade vivenciada pelos sujeitos. Os sujeitos pesquisados foram os agentes educacionais diretamente envolvidos no processo de inclusão: duas professoras do Ensino Fundamental I (2º e 3º anos), cada uma com um aluno surdo em sala de aula, a coordenadora pedagógica e o gestor da escola. A escolha dos sujeitos é estratégica, pois são eles os principais responsáveis por operacionalizar a política no cotidiano escolar. Do ponto de vista histórico-cultural, estes sujeitos são entendidos como mediadores fundamentais no processo de desenvolvimento e aquisição de linguagem da criança surda, função que, como a pesquisa demonstra, está severamente comprometida.

Quanto à metodologia, Fernandes (2021) adota uma abordagem qualitativa, caracterizando o estudo como um estudo de caso. Para a coleta de dados, utilizou-se de entrevistas com os profissionais e de observação não participante do contexto escolar. Esta escolha metodológica é bastante adequada aos objetivos, pois permite um mergulho profundo na realidade específica, capturando as nuances, as contradições e as percepções dos atores envolvidos, elementos essenciais para compreender a dimensão prática da política.

As principais inferências do trabalho são taxativas e expõem uma realidade de fracasso na efetivação do modelo bilíngue. A pesquisa revela que, na prática, a escola investigada opera sob uma lógica “ouvinista”, que privilegia a língua oral em detrimento da Libras. A crítica central da autora é que as crianças surdas são submetidas ao ensino da Língua Portuguesa (L2) antes de sequer terem tido a oportunidade de adquirir plenamente a Libras como sua primeira língua (L1), o que inviabiliza a mediação e a interação significativa. Este ponto é crucial: ao negar o instrumento fundamental de mediação (a Libras), a escola nega à criança surda o acesso aos processos superiores de pensamento e aprendizagem que se dão por meio da linguagem.

A dissertação aponta que essa falha sistêmica é agravada pela ausência de intérprete de Libras e pela falta de formação específica das professoras, da coordenadora e do gestor em educação de surdos. O resultado, como bem demonstra a autora, não é a inclusão, mas um “isolamento linguístico” e um “processo segregacionista”. As crianças estão fisicamente presentes na sala de aula, mas estão impossibilitadas de estabelecer diálogos e interações, condição fundamental, segundo Vygotsky, para o desenvolvimento. Fernandes (2021) sustenta, assim, que a escola regular, nesta configuração, falha em sua função de “resistência” às hegemonias e acaba por reforçar relações de poder que marginalizam a diferença linguística.

Em síntese, fica evidente que a política bilíngue, no contexto estudado, não passou de uma diretriz formal, esvaziada de suas premissas fundamentais. A conclusão é de que, sem a priorização da aquisição da Libras como L1, sem a presença de mediadores qualificados e sem uma transformação profunda da cultura escolar, o que se vê é a perpetuação de uma “política de tolerância” que, sob o discurso da inclusão, mantém o surdo à margem do processo educacional, negando-lhe o direito a uma identidade cultural e a uma educação verdadeiramente emancipatória. O estudo serve, portanto, como um alerta crítico sobre a urgência de se repensar a implementação dessas políticas, alinhando-as efetivamente aos pressupostos socioantropológicos e histórico-culturais que as fundamentam.

Em sua dissertação, intitulada Ensino de geografia para surdos: (re)pensando algumas práticas para a alfabetização cartográfica, Nicacio (2021) aborda uma lacuna crucial no campo da educação geográfica: a inclusão efetiva de estudantes surdos. A pesquisa parte do pressuposto de que a linguagem é um instrumento psicológico fundamental para a mediação e a internalização de conhecimentos. Nesse sentido, a Libras não é um mero código de comunicação, mas a língua natural por meio da qual o sujeito surdo constitui seu pensamento e se apropria do mundo. O objetivo geral do trabalho foi analisar o processo de ensino aprendizagem de alunos surdos com base em um material didático bilíngue (Libras e português escrito) sobre alfabetização cartográfica.

Os sujeitos da pesquisa incluíram tanto estudantes surdos e ouvintes do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Monteiro Lobato, em Nova Iguaçu (RJ), quanto três professores de Geografia da mesma instituição. A escolha pela metodologia qualitativa e pela pesquisa-ação foi fundamental, pois permitiu à pesquisadora não apenas observar, mas intervir ativamente no contexto estudado, co-construindo conhecimentos com a comunidade escolar. A materialização da intervenção foi um “Caderno de Atividades” sobre noções cartográficas básicas, elaborado com base em princípios visuais e referenciais do espaço vivido, que foi utilizado em oficinas com os alunos. Paralelamente, às entrevistas com os professores forneceram insights valiosos sobre os desafios práticos da inclusão.

As principais conclusões do estudo são multifacetadas e críticas. Em primeiro lugar, Nicacio (2021) constata que os materiais didáticos desenvolvidos com foco na visualidade e na Libras – elementos essenciais para o acesso do aluno surdo, conforme a perspectiva histórico cultural – mostraram-se igualmente benéficos para os alunos ouvintes, promovendo uma verdadeira inclusão e desmistificando a ideia de que criar recursos específicos seria segregador. A atividade de confecção de mapas mentais do espaço escolar revelou-se uma ferramenta poderosa, pois permitiu aos estudantes, surdos e ouvintes, classificarem, selecionarem e organizarem informações espaciais, externalizando suas leituras de mundo. No entanto, a pesquisa evidencia que a simples presença de um intérprete de Libras em sala de aula é insuficiente. Nicacio identificou que diferenças na fluência em Libras e no nível de alfabetização em português entre os próprios alunos surdos criam acessos desiguais ao conteúdo, reforçando a ideia de que a inclusão é, antes de tudo, uma questão linguística complexa.

O trabalho aponta que a escola investigada, embora se declare inclusiva, está longe de ser um ambiente bilíngue efetivo, como defendem os movimentos surdos. A falta de preparo docente específico, a carência de cursos de Libras para a comunidade escolar e a ausência de uma política linguística institucional foram barreiras identificadas. A pesquisadora argumenta, assim, que a responsabilidade pela efetivação da inclusão não pode recair apenas sobre o professor, mas deve ser assumida pelas instâncias superiores de gestão e currículo.

Em síntese, Nicacio (2021) conclui que a Cartografia Escolar pode atuar como uma ponte eficaz para a inclusão, por sua natureza visual e espacial. O estudo demonstra que o caminho para uma educação geográfica verdadeiramente inclusiva para surdos passa pelo desenvolvimento de metodologias e materiais que respeitem a especificidade linguística e cultural desses sujeitos, valorizando a Libras não como uma adaptação, mas como a base para a construção de conhecimentos. A pesquisa se destaca por não se limitar à crítica, mas por oferecer uma contribuição prática e concretamente ancorada na realidade da escola pública, tensionando a distância entre a política de inclusão e sua efetivação na sala de aula.

Em sua dissertação de mestrado intitulada Articulando a Educação Matemática Inclusiva e a cultura surda em uma pesquisa de intervenção sobre a própria prática, Simões (2022) apresenta uma pesquisa auto formativa e crítica, ancorada na perspectiva histórico cultural. O trabalho tem como objetivo central investigar as contribuições de um processo reflexivo, fundamentado na Educação Matemática Inclusiva (EMI) e na cultura surda, para o desenvolvimento de sua prática profissional como professora de Matemática em uma escola bilíngue para surdos. Os sujeitos da pesquisa são a própria autora, no papel de professora pesquisadora, e seus alunos surdos do 8º ano do Ensino Fundamental. Além disso, Simões incorpora as vozes de adultos surdos e de outras professoras que atuam com estudantes surdos por meio de entrevistas, enriquecendo a compreensão da cultura surda para além do ambiente imediato da sala de aula.

Quanto à metodologia, o estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa do tipo intervenção sobre a própria prática. A autora adota um ciclo contínuo de ação-reflexão-ação, documentado meticulosamente por meio de um diário de campo, gravações em vídeo das aulas e registros dos alunos. Essa abordagem metodológica é coerente com a perspectiva histórico cultural, pois valoriza o contexto social e cultural como constitutivo do desenvolvimento profissional e da aprendizagem, permitindo que a pesquisadora analise as mudanças em sua prática a partir das interações com os estudantes e com os referenciais teóricos.

Simões (2022) conclui que, inicialmente, sua prática pedagógica era essencialmente tradicional, limitando-se a transmitir conteúdo em Libras, mas mantendo uma estrutura expositiva e descontextualizada, pautada em fórmulas e exercícios repetitivos. A imersão teórica na cultura surda e na EMI, combinada com o processo reflexivo sistemático, foi fundamental para desconstruir essa prática. A autora identifica que a simples tradução do conteúdo para a Libras é insuficiente para uma educação verdadeiramente inclusiva; é necessário respeitar a Língua Portuguesa como segunda língua dos alunos, valorizar suas experiências e construir um ambiente onde o conhecimento matemático seja negociado e produzido coletivamente.

A análise crítica de Simões (2022) evidencia uma transformação significativa em sua identidade docente. Ela relata a aquisição de novos “saberes experienciais” (referenciando Tardif[5]), que se manifestaram em práticas mais exploratórias, no respeito à diversidade de habilidades, na atenção às reações dos alunos e na criação de um ambiente de aprendizagem mais lúdico e significativo. A pesquisa demonstra que a inclusão vai além dos recursos visuais; exige um profundo conhecimento dos alunos enquanto indivíduos únicos, membros de uma minoria linguística e cultural.

Em síntese, Simões (2022) demonstra que o desenvolvimento profissional docente é um processo dialético e contínuo, no qual a teoria (cultura surda e EMI) e a prática (a intervenção reflexiva em sala de aula) se alimentam mutuamente. A grande contribuição da pesquisa está em articular, de forma crítica e vivencial, que a efetiva inclusão em Educação Matemática para surdos não se resume ao domínio da Libras, mas à adoção de uma postura pedagógica que reconhece e valoriza a diferença como elemento central para a produção de sentido e a aprendizagem matemática. O produto educacional resultante, um livro destinado à formação de professores, é a materialização desse percurso crítico-reflexivo, servindo como ferramenta para impulsionar mudanças na prática de outros educadores.

Na dissertação intitulada Docente ouvinte no ensino para alunos surdos do ensino fundamental: livro com orientações para a prática, Alves (2022) situa sua pesquisa no âmbito das discussões sobre diversidade e inclusão, abordando um desafio central da educação brasileira: a formação de professores para atuar em salas de aula inclusivas com alunos surdos. A autora parte do pressuposto de que o desenvolvimento humano e a aprendizagem ocorrem por meio de interações sociais mediadas por instrumentos culturais, sendo a língua o principal deles. Nesse sentido, a Libras é entendida não como um simples código, mas como o instrumento cultural fundamental para a mediação do conhecimento e a constituição psíquica e social do sujeito surdo.

Os objetivos da pesquisa foram investigar os saberes de professores ouvintes sobre sua formação (inicial e continuada) e as demandas do ensino para surdos, analisar a oferta de disciplinas relacionadas à educação de surdos em cursos de Pedagogia e, como produto final, elaborar um e-book com orientações para a prática docente. Os sujeitos pesquisados foram 30 alunos (futuros professores ou professores em formação continuada) de cursos de graduação e pós-graduação do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), além de uma análise documental de ementas de cursos de Pedagogia e dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) do INES.

A metodologia combinou abordagens qualitativas e quantitativas, caracterizando-se como uma pesquisa de campo. A autora utilizou-se de análise documental para mapear a presença (ou ausência) da temática da educação de surdos na formação inicial e aplicou um questionário (Google Forms) aos participantes do INES para compreender suas percepções e dificuldades.

As principais conclusões confirmam as hipóteses iniciais e ecoam críticas já consolidadas na literatura da área. Alves (2022) identifica que a formação inicial em Pedagogia é insuficiente e inadequada para preparar o professor ouvinte para o desafio de educar alunos surdos, resultando em uma grave barreira linguística. Os dados revelam que os professores se sentem incapazes de se comunicar eficazmente com seus alunos surdos, pois não dominam a

Libras, e carecem de materiais didáticos e estratégias pedagógicas apropriadas. Essa deficiência na formação inviabiliza a mediação pedagógica eficaz, ferindo o princípio central da perspectiva histórico-cultural de que a aprendizagem é mediada pela língua. A análise dos cursos do INES, por outro lado, é apontada como um modelo positivo, por ter seus PPPs organizados com foco no ensino e no uso da Libras, embora a autora critique a falta de oferta de cursos à distância, o que limitaria o acesso de profissionais de outras regiões do país.

A pesquisa de Alves (2022) evidencia sobremaneira a dissonância entre a legislação vigente (Lei de Libras, Decreto 5.626/2005) e a realidade das salas de aula. Enfatiza que, mesmo após duas décadas da garantia legal do ensino bilíngue, a formação docente permanece como o principal entrave. A autora argumenta, de forma contundente, que a simples inclusão de uma disciplina obrigatória de Libras nos cursos de licenciatura não é suficiente para garantir a competência bilíngue do professor. É necessária uma formação mais profunda, que inclua o conhecimento da cultura surda, das identidades surdas e de metodologias de ensino específicas. O produto da pesquisa, um e-book com orientações teóricas e práticas, surge como uma tentativa de suprir parcialmente essa lacuna, fornecendo aos professores ouvintes subsídios imediatos para reflexão e ação. No entanto, a própria autora reconhece que o e-book é um ponto de partida, e não uma solução definitiva, defendendo a urgência de formação continuada robusta e prática, ministrada preferencialmente por instituições de referência como o INES, e a valorização da profissão docente bilíngue.

Em suma, a dissertação de Alves (2022) destaca que a inclusão educacional de alunos surdos só será efetiva quando a escola regular conseguir romper a barreira linguística e proporcionar um ambiente de mediação em que a Libras seja, de fato, a língua de instrução. O estudo critica a estrutura atual de formação de professores, que falha em não fornecer os instrumentos culturais (acesso à Libras) e teóricos necessários para uma prática pedagógica verdadeiramente inclusiva e desenvolvimentista, conforme preconizado pela legislação e pelos princípios de uma educação bilíngue de qualidade.

Na dissertação intitulada Alfabetização e letramento de crianças surdas em perspectiva bilíngue (Libras e língua portuguesa): práticas cotidianas em uma maquete, defendida no Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão da Universidade Federal Fluminense, Santos (2024) apresenta uma pesquisa que se insere de forma crítica e propositiva no campo da educação de surdos. A partir de uma perspectiva histórico-cultural, que reconhece a centralidade da mediação semiótica e das interações sociais no desenvolvimento humano, o

autor problematiza a histórica exclusão linguística vivenciada pela comunidade surda no sistema educacional brasileiro. O trabalho teve como objetivo central a criação e a proposição de um material didático bilíngue – uma maquete de uma casa acompanhada de vídeos em Libras –, destinado a subsidiar o processo de alfabetização e letramento de crianças surdas, posicionando a Libras como L1 (língua de instrução) e o português escrito como L2.

Do ponto de vista metodológico, Santos, que é professor surdo e traz em sua trajetória as marcas dos desafios que busca superar, adota uma abordagem bibliográfica, descritiva e exploratória (com base em Gil, 2002). A pesquisa envolve um levantamento crítico sobre a história da educação de surdos, a formação docente e as propostas curriculares para o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua. No entanto, a principal contribuição metodológica reside na pesquisa-ação implícita na criação do produto educacional. O autor investiga a carência de materiais autênticos por meio de uma busca ativa em plataformas digitais (Google e YouTube), constatando a inadequação dos recursos existentes, que frequentemente se apresentam descontextualizados e não priorizam a visualidade, elemento fundamental para a cognição surda. Os sujeitos indiretos da pesquisa são, portanto, as crianças surdas em fase de alfabetização, seus professores, mediadores e familiares, para quem o material é destinado.

As principais conclusões do estudo reforçam a premissa inicial da urgência de se produzir materiais didáticos que valorizem a identidade, a cultura e a língua surdas. Santos conclui que a criação de recursos pedagógicos deve ser ancorada na experiência visual e no cotidiano do aprendiz surdo, contrariando práticas tradicionais que isolam palavras e letras de um contexto significativo. O produto desenvolvido, a maquete “Lar Bilíngue de Surdos”, é avaliado pelo autor como uma ferramenta eficaz por ser interativa, contextualizada e acessível, integrando o mundo concreto (a maquete física) com o digital (vídeos em Libras acessados via QR Code). Esta dupla materialidade permite a exploração bilíngue dos conceitos, atendendo aos preceitos legais que garantem o direito à educação bilíngue.

A pesquisa de Santos (2024) se destaca por ser um exemplo de auto etnografia pedagógica, na qual a vivência do autor como pessoa surda confere autenticidade e profundidade à análise dos problemas e à proposta de solução. A opção por um mestrado profissional mostra-se coerente com o objetivo de produzir um conhecimento aplicado e intervencionista, indo além da crítica para oferecer uma alternativa concreta. A perspectiva histórico-cultural é evidenciada na própria estrutura do material, que transforma objetos do cotidiano (a casa e seus utensílios) em instrumentos de mediação para a construção de signos linguísticos nas duas línguas. Uma possível limitação, inerente a trabalhos com foco no desenvolvimento de produtos, é a ainda necessária aplicação e validação empírica do material em salas de aula diversificadas, o que o próprio autor sinaliza como perspectiva futura.

Em síntese, a dissertação de Augusto Machado dos Santos é uma contribuição significativa para a consolidação de uma educação bilíngue de fato para surdos no Brasil. Ela não apenas critica a insuficiência de recursos pedagógicos adequados, mas demonstra, na prática, como o professor-pesquisador, engajado e conhecedor da realidade surda, pode e deve criar materiais que respeitem a singularidade linguística e cognitiva de seus alunos, efetivando, assim, os direitos educacionais conquistados por meio da legislação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As discussões acerca da educação de surdos é uma temática muito relevante para a área de educação, principalmente quando se toma como pressuposto o fato de que a formação dos professores, na maioria das vezes, não os preparou para trabalhar com essa realidade. A compreensão do cenário da educação de surdos no ensino fundamental apresentados nas teses e dissertações oportunizou uma visão panorâmica das situações vivenciadas, das propostas efetivadas e dos desafios e traçou algumas pistas de como solucionar os fatores limitantes de forma a garantir uma educação de qualidade às pessoas surdas.

O eixo mais proeminente diz respeito ao décalage crítico entre o arcabouço jurídico normativo e a realidade escolar concreta. Pesquisas como as de Reis (2019) e Fernandes (2022) demonstram com contundência que a garantia formal de acesso, materializada pela matrícula, não se converte em condições efetivas de permanência e êxito escolar. O discurso da inclusão revela-se, assim, frequentemente como uma retórica vazia de materialidade pedagógica, em que a escola regular, mesmo nominada como inclusiva, perpetua uma lógica ouvintista que negligencia a centralidade Libras. Esta constatação aponta para a falência de um modelo de inclusão que se limita à integração física, sem promover a transformação dos processos de mediação didática, resultando num processo de segregação linguística intramuros.

Intimamente articulado a este primeiro eixo, emerge o debate sobre a centralidade da língua como instrumento de mediação semiótica e a barreira linguística como obstáculo epistemológico. Ancorando-se nos postulados de Vygotsky, os trabalhos de Peixoto (2015), Campos (2017) e Santos (2024) reafirmam a Libras não como um mero código de comunicação, mas como o instrumento psicológico fundamental para a constituição do pensamento e a apropriação do conhecimento pelo sujeito surdo. A aquisição plena da Libras como L1 é concebida, portanto, como condição sine qua non para a aprendizagem da Língua Portuguesa na modalidade escrita como L2. Contudo, a quase totalidade dos estudos, com especial ênfase em Bomfim (2017) e Alves (2022), identifica a barreira linguística – fruto da insipiência ou ausência de proficiência em Libras pelos professores ouvintes e da carência de intérpretes qualificados – como o principal fator de fracasso escolar. Esta barreira nega ao estudante surdo o acesso aos processos de mediação cultural, impedindo-o de operar com signos e sistemas simbólicos complexos.

Um terceiro eixo estruturante focaliza a crise paradigmática na formação docente, situada na intersecção entre a insuficiência de saberes técnicos e a persistência de representações sociais anacrônicas. As investigações de Bomfim (2017) e Oliveira (2021) evidenciam a fragilidade da formação inicial e continuada, que se mostra desprovida de conteúdos essenciais sobre a especificidade linguística surda, a Pedagogia Visual e as metodologias de ensino de disciplinas curriculares numa perspectiva bilíngue. A contribuição seminal de Campos (2017) agrega profundidade a esta análise ao demonstrar, pela lente da Teoria das Representações Sociais, que as concepções dos educadores sobre a surdez, muitas vezes ainda filiadas a um imaginário de déficit, coexistem dinamicamente com o novo paradigma cultural, influenciando decisivamente a prática pedagógica. Isto sugere que a formação docente precisa transcender a dimensão instrumental para operar uma verdadeira conversão do olhar, desconstruindo estigmas de compreensão da surdez como experiência cultural e linguística.

Por fim, identifica-se um eixo propositivo que sinaliza uma maturação do campo, o qual evolui da mera crítica para a elaboração de alternativas concretas e fundamentadas teórico metodologicamente. Este eixo é exemplificado por pesquisas de intervenção e por estudos que geram produtos educacionais, os quais articulam, de forma reflexiva, teoria e prática. Nicacio (2021), ao desenvolver e aplicar materiais cartográficos visuais, e Simões (2022), ao empreender uma pesquisa-ação sobre sua própria prática em Educação Matemática, demonstram a viabilidade de metodologias que privilegiam a visualidade e a construção colaborativa do conhecimento. Do mesmo modo, os produtos educacionais desenvolvidos por Santos (2024) e Alves (2022) materializam o esforço de suprir lacunas cruciais, oferecendo recursos didáticos e orientações que visam a uma atuação docente mais consciente e eficaz. Estudos convergem ao apontar a colaboração entre profissionais (professor regente, intérprete, professor do AEE) como fator indispensável para a superação do modelo de inclusão como responsabilidade solitária do docente.

Em síntese conclusiva, a produção acadêmica analisada atesta a hegemonia discursiva do modelo de educação bilíngue, mas simultaneamente expõe o abismo entre sua concepção teórica e sua efetivação prática. A investigação no período caracteriza-se por um rigor analítico que localiza na dimensão linguística o cerne do desenvolvimento do sujeito surdo e na formação docente o nó crítico a ser desatado. A trajetória conceitual mapeada indica que a consolidação de uma educação bilíngue de fato exigirá não apenas ajustes normativos, mas uma transformação profunda da cultura escolar, pautada pela superação de representações sociais arcaicas e pela adoção de práticas pedagógicas que, de fato, honrem a diferença linguística e cultural da comunidade surda. Os textos produzidos por pesquisadores que atuam na área de educação de surdos apresentaram conteúdos com maior riqueza de detalhes e soluções possíveis de serem alcançadas. A notória similaridade entre muitos dos questionamentos levantados pelos autores das teses e dissertações e as indagações que permeiam a construção da minha tese foi outro fator positivo identificado no processo de análise. Portanto, as pesquisas examinadas contribuíram de forma significativa para pensar a respeito da educação de surdos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, além de fornecer argumentos teóricos relevantes para a elaboração da minha pesquisa.

4 Seixas (2020) explica que o oralismo é uma proposta educacional que se apoia na ideia de que os surdos devem aprender exclusivamente a partir da oralidade, imitando as expressões da fala dos ouvintes, sem o recurso da lingua de sinais.

5 Maurice Tardif é um sociólogo e pesquisador canadense contemporâneo, especializado em educação. Seu trabalho é focado, principalmente, na formação e no trabalho docente, investigando os saberes (conhecimentos) que os professores mobilizam em sua prática profissional. Sua grande contribuição foi propor uma visão mais complexa e realista do conhecimento docente, indo além da ideia de que o professor é apenas um transmissor de conhecimentos disciplinares. Para Tardif, o professor é um “profissional do saber” que constrói sua expertise a partir de múltiplas fontes.

REFERÊNCIAS

ALVES, Mariane Souza Menezes de Araújo. Docente ouvinte no ensino para alunos surdos do ensino fundamental: livro com orientações para a prática. 2020. 125 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão) – Instituto de Biologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020. Disponível em: http://app.uff.br/riuff/handle/1/29293

BOMFIM, Duanne Antunes. O processo de alfabetização de surdos nos anos iniciais do ensino fundamental: uma análise sob a perspectiva de professores. 2017. 173 f. Dissertação (Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas) – Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/187709

CAMPOS, Sandra Regina Leite de. A representação social dos professores de surdos sobre o ensino de Libras e língua portuguesa no ensino fundamental I. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-14072017-153930/

FERNANDES, Francyllayans Karla da Silva. A política bilíngue e as práticas docentes para a aquisição das línguas do surdo no ensino fundamental I. 2021. 125 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/21372

LAMEIRÃO, Tuanny Dantas. Imagens, ensino de História e surdez: como a história é vista nas imagens históricas pelos surdos. 2019. 150 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de História) – Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, 2020. Disponível em: https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/15040

MENDONÇA, Carla Andréa Sampaio. Ensino de Ciências: o processo de ensinoaprendizagem de alunos surdos sobre a poluição dos igarapés da cidade de Manaus. 2020. 194 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia) – Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, 2020. Disponível em: https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/5210

MORAES, Wesley Soares Guedes de. Educação de alunos surdos: desafios à formação docente e à inclusão na escola pública. 2017. 321 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/handle/1/15919

NICACIO, Giulia Gonçalves Arigoni. Ensino de geografia para surdos: (re)pensando algumas práticas para a alfabetização cartográfica. 2021. 147 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Agronomia/Instituto Multidisciplinar, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, 2021. Disponível em: https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/13796

OLIVEIRA, Camila Rezende. Saberes teóricos e práticos necessários ao ensino de Matemática destinado a pessoas surdas. 2021. 198 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33887. DOI: http://doi.org/10.14393/ufu.te.2021.682

PEIXOTO, Renata Castelo. Ensino de Português para surdos em contextos bilíngues: análise de práticas e estratégias de professoras ouvintes nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 2015. 284f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza, 2015. Disponível em: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/22866

REIS, Elisa Helena Meleti. O surdo na perspectiva inclusiva: acesso, permanência e êxito no ensino (?). 2019. 155 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Franca, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/225216

SANTANA, Ronaldo Santos. O ensino de ciências por investigação no ensino fundamental: possibilidades e desafios com estudantes surdos. 2021. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. DOI: https://doi.org/10.11606/T.48.2021.tde-29062021-161051. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-29062021-161051

SANTOS, Augusto Machado dos. Alfabetização e letramento de crianças surdas em perspectiva bilíngue (Libras e língua portuguesa): práticas cotidianas em uma maquete. 2024. 145 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão) – Instituto de Biologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2024. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/handle/1/37430

SEIXAS, Catharine Prata. O oralismo na educação de surdos no Brasil e as obras de Ana Rímoli de Faria Dória. 2020. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2020.

SILVA, Lidiane Pereira da. O olhar discente sobre as práticas docentes surdas e o uso de ferramentas educacionais digitais. 2023. 164 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/57169

SILVA, Lucas Romário da. O trabalho pedagógico surdo na escola regular. 2023. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Centro de Educação, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18096

SILVA, Tamyres Gyslane Ferreira. Ensino de ciências e glossário de frutas do Pará em Libras: instrumento pedagógico no processo de ensino e aprendizagem de educandos surdos e ouvintes. 2021. 215 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas) – Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, Instituto de Educação Matemática e Científica, Universidade Federal do Pará, Belém, 2021. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/15109

SILVA, Wellington Jhonner Divino Barbosa da. Português escrito como segunda língua para surdos: um estudo das práticas de letramentos no contexto da escola bilíngue. 2023. Tese (Doutorado em Educação) – Setor de Educação, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2023. Disponível em: https://hdl.handle.net/1884/85053

SIMÕES, Nara de Freitas. Articulando a Educação Matemática Inclusiva e a cultura surda em uma pesquisa de intervenção sobre a própria prática. 2022. 174 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Matemática) – Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. Disponível em: http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/1500

VALE, Jackson da Silva. Currículo surdo no ensino de ciências para quem fala com as mãos e ouve com os olhos. 2021. 85 f. Dissertação (Mestrado em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia) – Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, 2021. Disponível em: https://ri.uea.edu.br/handle/riuea/5230

1Doutoranda em Educação pela Programa de Pós-Graduação em educação na Amazônia – PGEDA pela Universidade Federal do Tocantins – UFT, Mestra em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação – POSEDUC pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Professora Intérprete de Libras da Secretaria Municipal de Educação de Paço do Lumiar – MA. Membro do projeto de pesquisa: A Educação Matemática em espaços escolares e hospitalares: construção de direito. E-mail: Sousa.marcia@mail.uft.edu.br.

2Doutora em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba e mestra em Educação pela Uniso. Pós-Doutora em Educação pela Universidade do Estado do Pará. Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Tocantins. Líder do Grupo de Pesquisa Formação de Professores: Fundamentos e Metodologias de Ensino. E-mail: carmem.rolim@uft.edu.br.

3 Doutora em Educação e mestra em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Atualmente é professora adjunta II da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN – curso de graduação e vice coordenadora do programa de Pós-Graduação em Educação – POSEDUC, linha de pesquisa práticas educativas, cultura, diversidade e inclusão. Líder o grupo de pesquisa em formação e profissionalização do professor (Faculdade de Educação/UERN). E-mail: fariasnorma@hotmail.com.