REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/fa10202507312326

Nycole Elizia Urtiga1

Felipe Cavalcante de Lima2

Bruno Setton Gonçalves3

Daiane Pias Machado4

RESUMO

O presente artigo aborda as principais políticas orçamentárias implementadas nas últimas décadas para a ampliação do ensino superior no Brasil, com foco no contexto alagoano. O estudo destaca a importância dos programas de financiamento federal na promoção da inclusão educacional, mas também evidencia a persistência de desigualdades socioeconômicas no acesso ao ensino superior. Além disso, o artigo aponta os desafios específicos enfrentados em Alagoas, como a falta de recursos financeiros e a necessidade de ampliação da oferta de cursos e vagas no ensino superior. Apesar desses desafios, o estado tem buscado implementar políticas orçamentárias para a ampliação do ensino superior, mas ainda há muito a ser feito para garantir a democratização do acesso e a redução das desigualdades socioeconômicas no sistema educacional em Alagoas.

Palavras-chave: Ensino Superior; Orçamento Público; Alagoas.

INTRODUÇÃO

O texto constitucional ao estabelecer a Federação como forma de organização interna do Brasil, sob influência da centralização e a descentralização na construção das normas dentro do Estado Federal, estabelece um pacto que pelo acordo de vontades cria uma identidade nacional e busca a isonomia entre os participantes, o pacto federativo.

Esse pacto é regido pela lei da participação e pela lei da autonomia, esta última inclui a repartição de rendas tributárias como forma de garanti-la, elemento crucial para desenvolvimento de cada ente federado e a realização de políticas públicas compatíveis com as diretrizes da Constituição.

Nessa senda, o orçamento público surge como instrumento legislativo utilizado para aplicá-las para o bem da sociedade, e delimitando os caminhos da expansão do ensino superior no país. Assim, este artigo busca abordar as principais políticas orçamentárias nas últimas décadas implementadas objetivando a ampliação do ensino superior no Brasil, em destaque ao contexto alagoano.

Diante desse cenário foi delimitado o seguinte problema de pesquisa: Quais as principais medidas orçamentárias adotadas nas últimas décadas na busca pela concretização da ampliação do Ensino Superior no Brasil, com destaque ao cenário alagoano?

Ao aproximar esse tópico de temas como o conceito de Estado, o preceito federativo e sua repercussão na definição do orçamento do ensino superior, é o caminho para entender como ele contribui para a ampliação daquele.

Os estudos que desenvolvem conhecimento sobre o orçamento público são diversos, contudo ao apresentar um olhar sobre o ensino superior contextualizado no cenário alagoano, o presente artigo busca diferenciar-se. Podendo esse estudo ampliar as formulações teóricas acerca do papel das políticas orçamentárias na manutenção e ampliação do ensino superior do Brasil, além de destacar as particularidades de Alagoas dos demais entes da Federação na ampliação do ensino superior, e consequentemente sociais, que o período estudado trouxe para o cenário alagoano.

Como objetivo principal o artigo buscará compreender quais foram nas últimas décadas as medidas orçamentárias implementadas orçamentárias na busca pela concretização da ampliação do ensino superior no Brasil, e em Alagoas.

Para atingir o objetivo geral, o artigo será pautado a partir dos seguintes objetivos específicos: Contextualizar a dinâmica do orçamento no país; Investigar a repercussão orçamentária no ensino superior nas últimas décadas;Analisar como se dá a definição de orçamento para o ensino superior no Brasil; Analisar dados dos últimos orçamentos públicos e comparar com a ampliação ou não do ensino superior no país e em Alagoas;Compreender como as principais medidas realizadas nas últimas décadas impactaram na ampliação ou não do ensino superior no país e em Alagoas.

REFERENCIAL TEÓRICO

Ao tratar sobre políticas públicas sobre o orçamento, parte-se da concepção de orçamento e passa por sua evolução até o orçamento programa que é considerado moderno e eficaz. Simplificando, o Estado obtém receitas e o orçamento é o instrumento legislativo utilizado como meio para aplicá-las para o bem da sociedade. Como as políticas públicas precisam estar contidas no orçamento para sua execução, seguindo a vedação constitucional de execução de programas que não estejam previstos no orçamento, nesse período, revelando sua função era precipuamente política, instrumento de controle do Poder Legislativo sobre o Executivo focado no equilíbrio financeiro, na contenção dos gastos públicos e na neutralidade da despesa pública, com poucas preocupações econômicas, de acordo com as concepções do Estado liberal. (FARAH, 2016).

A partir do início do século 20, nos Estados Unidos, deu-se início à aproximação entre orçamento e planejamento, e modernamente, o orçamento público passou de instrumento de autorização e controle pelo Legislativo, para também a auxiliar na administração e planejamento, veiculando a programação do governo, suas metas e objetivos. O orçamento público e as decisões orçamentárias passaram a ser direcionadas aos resultados – metas, objetivos, programas governamentais –, relacionando custos aos objetivos pretendidos, no que se convencionou chamar de orçamento programa, representando o para alguns autores o ideal de orçamento moderno no Brasil.

Considerando as políticas públicas, enquanto diretrizes elaboradas para enfrentar um problema público, e que passam pela tomada de decisões e envolvem diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as decisões tomadas, o orçamento é o principal instrumento de realização de políticas públicas, e é no orçamento-programa que o Estado, por meio do seu Poder Executivo, prevê suas políticas destinando-lhes receitas correspondentes às despesas necessárias à efetivação das mesmas.

Nesse contexto, Capella (2006) apresenta alguns modelos teóricos (Múltiplos Fluxos, Equilíbrio Pontuado) acerca do processo de formulação de políticas públicas, com ênfase na formação da agenda de políticas governamentais.

Capella (2006) destaca no modelo dos Múltiplos Fluxos como um processo que envolve: o estabelecimento de uma agenda de políticas públicas; a consideração das alternativas para a formulação de políticas públicas, a partir das quais as escolhas serão realizadas; a escolha dominante entre o conjunto de alternativas disponíveis e, finalmente, a implementação da decisão. Desse processo participam atores visíveis e invisíveis assim brevemente resumidos: a) atores visíveis- grupos de interesse, Presidente, mídia, opinião pública, políticos e política nacional; alta burocracia; b) atores invisíveis- analistas de grupos de interesses, servidores públicos, assessores parlamentares, acadêmicos, pesquisadores e consultores.

Milioni, Behr e Goularte (2015), ao analisarem o processo de elaboração da LOA em uma IFES, evidenciam o papel de destaque que Kingdon atribui ao Presidente, já que é do executivo a competência para elaborar o orçamento, elemento que determina como as IFES irão se custear e investir em ensino, pesquisa e extensão, e também outros como: atores do Poder Legislativo que aprovam o referido orçamento e servidores públicos da IFES estudada.

Martins e Sousa (2022) ao analisarem a política de assistência estudantil na UFRN concluem que cortes orçamentários juntamente com o estigma de assistência social que ainda possui a assistência estudantil, e a postura gerencialista neoliberal dos tomadores de decisão da IFES, focados no cumprimento das dotações orçamentárias, são fatores que geram um descompasso entre a demanda por essa política e os recursos a ela destinados. No referido texto podemos destacar os elementos que Kingdon relaciona: o estabelecimento de uma agenda de políticas públicas – feita no Governo Federal e repassada as IFES; a consideração das alternativas para a formulação de políticas públicas – quando a IFES contribui com sugestões para a melhoria da política; a escolha dominante entre o conjunto de alternativas disponíveis – a decisão naquela IFES de como será gerenciada a política e, finalmente, a implementação da decisão – quando a IFES estabelece os parâmetros que adotará para a inclusão dos alunos no Programa.

Nessa senda, Reis e Pires (2023) ao analisarem a expansão do ensino superior no Brasil de 1995 a 2020 constataram que a ampliação do número de matrículas e das oportunidades de acesso ao ensino superior está ligado diretamente a programas de financiamento federal. Acrescentam Souza, Passos e Ferreira (2023) que nesse movimento de expansão os grandes ganhadores do processo foram as populações moradoras das regiões menos desenvolvidas, os pretos, os pardos, os indígenas, os pobres e as mulheres. Há pistas, assim, de que a massificação foi acompanhada de democratização.

Ainda sobre o ponto de vista da desigualdade social, os autores Castro e Tannuri-Pianto (2019), ao mensurar a redistribuição associada ao financiamento público do ensino superior a partir da identificação dos financiadores e beneficiários do sistema de educação superior pública no Brasil, apontam que as classes mais ricas ocupam vagas universitárias públicas em maior densidade do que as mais pobres, mesmo que minimizado pelas cotas ainda, segundo os autores revela o insucesso da educação básica.

Amaral (2016) ao entende que o caminho para a melhoria dos diversos problemas enfrentados pelo ensino superior no país seriam baseados em três efeitos: estabilidade da população com a diminuição de crianças e jovens em idade educacional; crescimento do país e de seu produto interno bruto (PIB) no contexto do capitalismo mundial; e diminuição das desigualdades sociais existentes.

Para avaliação de políticas públicas seriam necessários indicadores, sobre o ponto Evangelista, Almeida e Abreu (2023) apresentam um conjunto de indicadores de desempenho capazes e avaliar a gestão orçamentária nas IES públicas objetivando a maior transparência e controle interno, ao final apontam 12 indicadores que alinhados ao planejamento estratégico, subdivididos em duas dimensões: esforço e resultado.

De acordo com Ramos e Schabbach (2012), as instituições multilaterais, como o Banco Mundial e a ONU, têm promovido a avaliação de políticas públicas. As avaliações devem ser abrangentes, participativas e utilizar métodos mistos. O BM, por exemplo, estabeleceu em 1994 o Modelo do Quadro Lógico (Logical Framework), ferramenta destinada a facilitar a conceituação, o desenho, a execução e a avaliação de projetos. O Brasil deve aproveitar essas tendências para fortalecer a sua capacidade de avaliação e promover políticas públicas mais eficientes e eficazes.

A qualidade das instituições do Estado é essencial para o desenvolvimento socioeconômico de um país. As instituições são responsáveis por regular os comportamentos humanos, fornecer bens coletivos, executar e fiscalizar os serviços públicos, formular e implementar políticas públicas. Quando as instituições são eficientes e eficazes, contribuem para um ambiente mais seguro, próspero e justo, por isso é indispensável priorizar a formulação e implementação das políticas públicas conforme Bonelli et.al (2018).

Para avaliação da implementação de políticas públicas, Najam (1995) propõe uma matriz analítica, denominada 5Cs, a matriz considera cinco variáveis interconectadas: conteúdo: a natureza e a complexidade da política pública; contexto: o ambiente político, social e econômico em que a política pública é implementada; compromisso: o grau de apoio à política pública por parte dos atores envolvidos; capacidade: os recursos humanos, financeiros e organizacionais disponíveis para a implementação da política pública; clientes (ou beneficiários) e coalizões: os grupos que se beneficiam ou são afetados pela política pública. Najam argumenta que essas variáveis são interdependentes e que sua interação influencia o sucesso ou o fracasso da implementação da política pública. A variável conteúdo da matriz 5Cs de Najam (1995) refere-se aos objetivos, à teoria causal e às estratégias de uma política pública. O autor argumenta que esses aspectos devem ser considerados separadamente, embora estejam fortemente interligados.

A variável contexto da matriz 5Cs refere-se ao ambiente político, social e econômico em que uma política pública é implementada. Najam sugere que os aspectos institucionais (ou interinstitucionais) sejam considerados, a fim de entender as dinâmicas entre os atores envolvidos. A variável compromisso da matriz 5Cs refere-se ao grau de apoio à política pública por parte dos atores envolvidos. Najam argumenta que o nível de compromisso pode ser influenciado pelo conteúdo da política, pelo contexto institucional e pelo comportamento dos beneficiários e coalizões. A variável capacidade da matriz 5Cs refere-se aos recursos humanos, financeiros e organizacionais disponíveis para a implementação de uma política pública. Najam argumenta que esses recursos são essenciais para o sucesso da implementação. A variável beneficiários/coalizões da matriz 5Cs refere-se aos grupos que se beneficiam ou são afetados por uma política pública. Najam argumenta que esses grupos podem acelerar, retardar ou direcionar a implementação da política.

METODOLOGIA

O artigo tem por finalidade realizar uma pesquisa aplicada, uma vez que utilizará conhecimento da pesquisa básica para resolver as questões levantadas, utilizando uma metodologia de pesquisa descritiva, qualitativa e bibliográfica, a qual usa procedimentos bibliográficos com técnicas de coleta documental e observação indireta (BITTAR, 2007).

Tendo como objetivo principal compreender quais foram as medidas orçamentárias implementadas na busca pela concretização da ampliação do ensino superior no Brasil e em Alagoas, nas últimas décadas. O presente artigo utilizando-se dos conceitos de Vergara (2011), classifica a pesquisa quantos aos seus fins como exploratória e descritiva, de caráter qualitativo.

Exploratória, pois embora seja amplo os estudos sobre orçamento público voltado para o ensino superior, verifica-se poucos trabalhos abordando o cenário alagoano. Descritivo, porque visa descrever as principais medidas empenhadas na concretização da ampliação do ensino superior no Brasil e principalmente em Alagoas.

Quanto aos meios, a pesquisa será bibliográfica e documental, devido a fundamentação teórica do trabalho a ser realizada a partir da investigação sobre: orçamento público, ensino superior, ampliação do ensino, com enfoque nas medidas orçamentárias adotadas nas últimas décadas na busca pela concretização da ampliação do ensino superior no Brasil. O estudo também será documental, tendo em vista a necessidade de ter como base leis e normatizações como, Constituição Federal e diretrizes da educação.

Assim, os dados serão coletados, em obras e artigos científicos que envolvem o tema além de leis, livros, periódicos e artigos, trabalhos acadêmicos e da literatura, e outros disponibilizados por diferentes órgãos públicos, dissertações e teses visando ser uma ferramenta de eficácia para identificar os fenômenos, os benefícios, proporcionando ao estudo um tratamento crítico e análise qualitativa dos dados.

Dessa forma, ao final será elaborado um texto final sob o método dedutivo dialético diante da necessidade de aprofundamento de estudo acerca do tema discutido.

ANÁLISE DE DADOS

Tendo como objetivo principal da pesquisa buscar compreender quais foram as medidas orçamentárias implementadas na busca pela concretização da ampliação do ensino superior nas últimas décadas no Brasil e em Alagoas, vale apontar como as universidades federais se organizam financeiramente e como o orçamento federal é destinado para cada universidade.

As universidades federais são autarquias regidas pelas legislações e normativas vigentes, possuem autonomia financeira e administrativa, característica que permite às instituições captarem recursos, além das verbas do orçamento federal. (Santos; Pereira, 2019)

Os recursos orçamentários recebidos pelas universidades federais para manutenção e desenvolvimentos de suas atividades, são pautadas em variáveis e características de cada instituição, em outras palavras, o desempenho irá afetar diretamente os recursos recebidos.

Ao longo da história do ensino superior no Brasil alguns modelos foram utilizados para definir como características e desempenho seriam utilizados na destinação dos recursos. (Reis et al., 2017). De acordo com Reis et al (2017)

“em 1991, o MEC e a ANDIFES iniciaram as discussões para elaboração de metodologias, aderindo, assim, ao modelo de financiamento por fórmulas. Dessa forma, poder-se-ia assegurar a estabilidade do financiamento das universidades, garantir o equilíbrio da alocação orçamentária entre as universidades e efetuar a alocação de recursos a partir de critérios previamente definidos e divulgados”.

As universidades precisam de um grande número de profissionais altamente qualificados o que significa grande parte de suas despesas gerais, assim a atual metodologia de alocação de recursos é denominada outros custeios e capital (OCC) que é o orçamento total da instituição retirando os valores destinados aos custos com o pessoal.

Tendo em vista as informações apresentadas faz-se necessário corroborar como esses modelos estão sendo aplicados no estado de Alagoas.

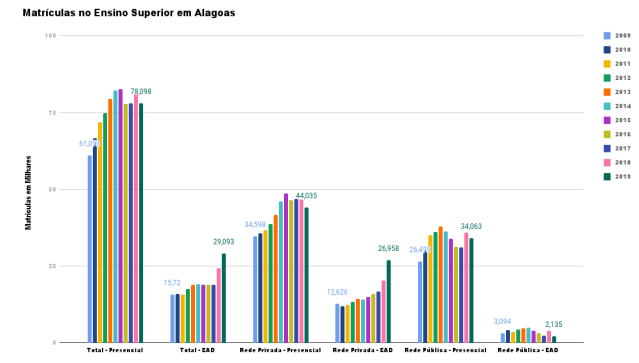

O Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior No Estado de São Paulo – Semesp, possui um levantamento de dados que revela o aumento de 31,77% das matrículas entre os anos de 2009 e 2019 em quase sendo o total de matrículas em 2019 107.191, somando cursos presenciais e à distância, em comparação ao total de uma década a menos que em 2009 somavam 76.793 matrículas das duas modalidades, como é possível ver no gráfico abaixo.

A análise dos dados revela uma conexão direta entre a expansão do ensino superior no Brasil de 1995 a 2020 e os programas de financiamento federal. A ampliação do número de matrículas e das oportunidades de acesso ao ensino superior é atribuída diretamente a esses programas, indicando a importância do apoio financeiro do governo na promoção da inclusão educacional. Esse movimento de expansão teve impactos significativos nas populações residentes em regiões menos desenvolvidas, assim como em grupos historicamente sub-representados, como pretos, pardos, indígenas, pobres e mulheres. Estes são identificados como os principais beneficiários desse processo de ampliação, evidenciando uma tendência positiva em termos de inclusão social e democratização do acesso ao ensino superior.

Entretanto, há uma perspectiva crítica ao observar a redistribuição associada ao financiamento público do ensino superior. Ao identificar os financiadores e beneficiários do sistema de educação superior pública no Brasil, os autores destacam que, apesar das políticas de cotas, as classes mais ricas ainda ocupam vagas universitárias públicas em maior densidade do que as classes mais pobres. Esse fenômeno sugere que, mesmo com iniciativas de inclusão, persistem desigualdades relacionadas ao acesso ao ensino superior.

Além disso, os autores indicam que a disparidade na ocupação de vagas universitárias entre as classes sociais pode ser atribuída, em parte, ao insucesso da educação básica. Isso aponta para a necessidade de abordar questões estruturais no sistema educacional brasileiro desde os estágios iniciais, a fim de garantir uma distribuição mais equitativa de oportunidades educacionais.

Portanto, os dados analisados indicam que os programas de financiamento federal desempenham um papel crucial na expansão do ensino superior no Brasil, proporcionando oportunidades de acesso a grupos historicamente marginalizados. No entanto, a persistência de disparidades socioeconômicas na ocupação de vagas universitárias destaca a importância de abordar questões sistêmicas e estruturais para alcançar uma verdadeira democratização e igualdade no acesso à educação superior.

CONCLUSÃO

A partir da análise das políticas orçamentárias para o ensino superior nas últimas décadas, é possível concluir que essas políticas têm sido fundamentais para a ampliação do acesso ao ensino superior no Brasil. No entanto, ainda há desafios a serem enfrentados, especialmente em regiões como Alagoas, que enfrentam particularidades e desafios específicos.

A democratização do acesso ao ensino superior é fundamental para a promoção da inclusão social e para o desenvolvimento do país. Por isso, é importante que as políticas orçamentárias para o ensino superior sejam pensadas de forma estratégica e eficiente, garantindo recursos financeiros para investimentos em infraestrutura e ampliação da oferta de cursos e vagas.

Além disso, é necessário enfrentar questões estruturais no sistema educacional brasileiro, como a qualidade do ensino básico e a redução das desigualdades socioeconômicas no acesso ao ensino superior. Somente assim será possível garantir uma verdadeira democratização do acesso ao ensino superior e a promoção da inclusão social no país.

REFERÊNCIAS

AMARAL, N. C.. A educação superior brasileira: dilemas, desafios e comparações com os países da OCDE e do BRICS. Revista Brasileira de Educação, v. 21, n. 66, p. 717–736, jul. 2016.

ALAGOAS – 11º Mapa do Ensino Superior – Instituto Semesp. 2019. Disponível em: https://www.semesp.org.br/mapa/edicao-11/regioes/nordeste/alagoas/. Acesso em: 02 nov. 2023.

BITTAR, E. C. B. Metodologia da Pesquisa Jurídica. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

Bonelli, F., Fernandes, A. S. A., Coêlho, D. B., & Palmeira, J. da S. (2019). A atuação dos burocratas de nível de rua na implementação de políticas públicas no Brasil: uma proposta de análise expandida. Cadernos EBAPE.BR, 17(Especial), 800–816. Recuperado de https://periodicos.fgv.br/cadernosebape/article/view/77561

CAPELLA, Ana Claudia N. Perspectivas teóricas sobre o processo de Formulação de Políticas Públicas formulação de políticas públicas. Bib São Paulo, n. 61, p. 25-52, 1º semestre, 2006.

CASTRO, C. R. de M., & TANNURI-PIANTO, M. E.. (2019). Educação superior pública no Brasil: custos, benefícios e efeitos distributivos. Nova Economia, 29(2), 623–649.

DE SOUZA, Lorena Passos; PASSOS, Luana; FERREIRA, Rosilda Arruda. ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: RECENTE EXPANSÃO E SEUS GANHADORES. Educação em Foco, v. 28, n. 1, 2023.

DOS SANTOS, Flavio Rosendo et al. O orçamento-programa e a execução das políticas públicas. Revista do Serviço Público, v. 68, n. 1, p. 191-212, 2017.

EVANGELISTA, Gláucia Lopes Luiz; ALMEIDA, Alexandre Nascimento de; ABREU, Lucijane Monteiro de. Indicadores de avaliação da gestão orçamentária universitária – um estudo de caso para a Universidade de Brasília. Revista Meta: Avaliação, [S.l.], v. 12, n. 36, p. 689-718, aug. 2020. ISSN 2175-2753. Disponível em: <https://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/metaavaliacao/article/view/2721>. Acesso em: 11 nov. 2023. doi:http://dx.doi.org/10.22347/2175-2753v12i36.2721.

FARAH, Marta Ferreira Santos. Análise de políticas públicas no Brasil: de uma prática não nomeada à institucionalização do” campo de públicas”. Revista de Administração Pública, v. 50, p. 959-979, 2016.

MILIONI, Karoline Cristina; BEHR, Ariel; GOULARTE, Jeferson Luís Lopes. Análise do processo de elaboração da proposta de lei orçamentária anual em uma instituição pública federal de ensino superior. Revista Gestão Universitária na América Latina-GUAL, v. 8, n. 4, p. 164-188, 2015.

MARTINS, Jonathan Alves; SOUSA, Andréia da Silva Quintanilha. Entraves, mudanças e continuidades na política de assistência estudantil da UFRN. Revista Exitus, v. 13, p. e023032-e023032, 2023.

REIS, Márcia Santos Anjo; DE ASSIS PIRES, Luciene Lima. Expansão do ensino superior no Brasil de 1995 a 2020: políticas e ações. Em Aberto, v. 36, n. 116, 2023.

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em Administração. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 91 p.

Zani, F. B., & Costa, F. L. da. (2014). Avaliação da implementação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar — novas perspectivas de análise. Revista De Administração Pública, 48(4), 889 a 912. Recuperado de https://periodicos.fgv.br/rap/article/view/30887

RAMOS, M. P.; SCHABBACH, L. M. O estado da arte da avaliação de políticas públicas: conceituação e exemplos de avaliação no Brasil. Revista de Administração Pública, v. 46, n. 5, p. 1271-1294, 2012.

REIS, Teixeira et al. MODELO ORÇAMENTÁRIO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS: FATORES MOTIVADORES E INIBIDORES DE SUA INSTITUCIONALIZAÇÃO. Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Brasil, v. 10, ed. 6, p. 1081-1100, 2017.

1Mestranda do Mestrado Profissional em Administração Pública PROFIAP/UFAL,

Campus A.C. Simões, Maceió- AL. nycoleurtiga@gmail.com

2Mestrando do Mestrado Profissional em Administração Pública PROFIAP/UFAL,

Campus A.C. Simões, Maceió- AL. felipe.lima@arapiraca.ufal.br

3Doutora em Administração. Professora do Mestrado Profissional em Administração Pública PROFIAP/UFAL, Campus A.C. Simões, Maceió- AL. Luciana.santarita@feac.ufal.br

4Doutor em Administração. Professor do Mestrado Profissional em Administração Pública PROFIAP/UFAL, Campus A.C. Simões, Maceió- AL. rgameiro@feac.ufal.br