STUDENTS’ INTEREST IN AMAZONIAN TOPICS IN THE NATURAL SCIENCES SUBJECT

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ch10202507311159

Maria De Fátima Ferreira Da Costa Dantas

José Amauri Siqueira da Silva

Suzana Gusmão Lima

Resumo

Este estudo teve como objetivo identificar os temas amazônicos mais atrativos para estudantes do 8º ano da Escola Estadual Getúlio Vargas, com vistas à contextualização da disciplina de Ciências da Natureza. A pesquisa, de natureza qualitativa e exploratória, foi realizada em três etapas: aplicação de questionário socioeconômico, identificação de interesses temáticos e elaboração de desenhos representativos. A análise qualitativa, baseada em categorias visuais, evidenciou o engajamento dos estudantes com conteúdos ligados à realidade amazônica. A maioria dos participantes tinha entre 13 e 14 anos, era do sexo feminino, com pais que possuíam escolaridade entre o ensino médio e o superior. A renda familiar predominante situava-se entre um e dois salários-mínimos, e 31% relataram ter mais de dez livros não escolares em casa. Todos dispunham de acesso à internet. Entre os temas mais destacados estiveram as mudanças climáticas, as fases da Lua e o clima regional. O interesse dos alunos esteve relacionado ao gosto pessoal e à relevância cultural, refletidos também nas representações gráficas. Os resultados apontam para uma forte conexão dos estudantes com as questões ambientais e culturais da Amazônia, destacando a importância de metodologias participativas e criativas para promover aprendizagens significativas.

Palavras-chaves: Temas amazônicos, interesse estudantil, Ciências da Natureza.

Abstract

This study aimed to identify the Amazonian themes that most interest eighth-grade students at Escola Estadual Getúlio Vargas, in order to support the contextualization of the Natural Sciences curriculum. The qualitative and exploratory research unfolded in three stages: a socioeconomic questionnaire, identification of thematic interests, and the production of drawings representing students’ perceptions. The qualitative analysis, based on visual categories, revealed student engagement with content related to the Amazonian reality. Most participants were between 13 and 14 years old, predominantly female, with parents holding education levels from high school to higher education. Family income ranged between one and two minimum wages, and 31% reported having more than ten non-school books at home. All students had internet access. The most frequently mentioned topics included climate change, lunar phases, and regional climate patterns. Students’ interest was associated with personal curiosity and cultural relevance, both of which were evident in the visual representations. The findings highlight a strong connection between students and Amazonian environmental and cultural issues, emphasizing the value of participatory and creative methodologies in promoting meaningful learning.

Keywords: Amazonian themes; student interest; Natural Sciences.

1 INTRODUÇÃO

A disciplina de Ciências da Natureza no ensino fundamental possibilita ao aluno compreender o mundo em transformação, exercitando sua cidadania e senso crítico, conforme orienta a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Essa proposta, que associa o conhecimento científico à formação humana, reforça a importância da contextualização regional do currículo escolar. No caso da Escola Estadual Getúlio Vargas, situada em Manaus-AM, torna-se essencial incluir conteúdos relacionados à Amazônia, uma vez que seus alunos estão inseridos nesse contexto geográfico, ecológico e sociocultural.

A região amazônica abriga a maior floresta tropical e bacia hidrográfica do mundo, desempenhando papel vital na regulação climática global, na biodiversidade e na produção de recursos naturais. Também é lar de numerosos povos indígenas e possui grande relevância cultural. No entanto, enfrenta sérias ameaças, como desmatamento e queimadas. Por isso, é fundamental que crianças aprendam, desde cedo, sobre a importância de preservar a floresta como forma de garantir a vida no planeta.

Apesar da relevância do tema, observa-se crescente desinteresse dos estudantes pelas disciplinas escolares, incluindo Ciências da Natureza. Nesse cenário, investigar o que mais chama a atenção dos alunos em relação aos conteúdos amazônicos se torna imprescindível. A pesquisa realizada na Escola Estadual Getúlio Vargas buscou identificar os temas amazônicos de maior interesse para os alunos do oitavo ano, compreender suas motivações e indicar as metodologias mais atrativas para o ensino desses conteúdos.

Com base em práticas pedagógicas e observações em sala de aula, verificou-se que há escassez de materiais didáticos adequados e contextualizados sobre a Amazônia. A BNCC recomenda que os currículos estaduais incorporem questões regionais, mas a participação discente nesses processos ainda é limitada. Investigar os interesses dos alunos permite alinhar o currículo à realidade local e responder melhor às necessidades educacionais da comunidade escolar.

A pesquisa partiu da seguinte questão: quais temas amazônicos despertam maior interesse nos alunos do oitavo ano para a contextualização curricular em Ciências da Natureza? Também se buscou compreender as motivações por trás dessas escolhas e as metodologias consideradas mais eficazes para o ensino desses temas. Entre as hipóteses levantadas, destacam-se o interesse por temas ligados à biodiversidade e à preservação ambiental, bem como a valorização de práticas pedagógicas interativas, como uso de vídeos, experimentos e estudos de caso.

A investigação justifica-se pela necessidade de fortalecer a contextualização curricular a partir da realidade amazônica, promovendo um ensino significativo e sensível às especificidades locais. A escolha da Escola Estadual Getúlio Vargas reflete a intenção de valorizar sua comunidade e propor estratégias pedagógicas inovadoras e eficazes, a fim de torná-la referência regional. Ao compreender os interesses temáticos e metodológicos dos estudantes, espera-se subsidiar práticas educativas mais engajadoras.

A pesquisa, aplicada a duas turmas do oitavo ano, mostra-se viável por ocorrer em uma etapa crítica da formação dos estudantes. Contudo, limita-se à representação parcial dos temas amazônicos, uma vez que os alunos tendem a se expressar melhor sobre o que já conhecem. Ainda assim, os dados obtidos oferecem contribuições relevantes sobre o que os motiva a aprender e como o ensino pode se tornar mais atrativo. Os resultados finais oferecem um panorama valioso para a construção de um currículo mais conectado com os saberes amazônicos e a realidade dos estudantes.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

O ensino de Ciências no Ensino Fundamental enfrenta diversos entraves, como a escassez de atividades experimentais, a formação insuficiente de docentes e a ênfase desproporcional em Língua Portuguesa e Matemática, em detrimento de uma abordagem interdisciplinar. As Ciências da Natureza, que englobam física, química e biologia, possuem relevância fundamental no cotidiano e no avanço tecnológico, sendo essenciais para a compreensão dos fenômenos naturais (CHAUÍ, 1995). A escola deve, portanto, priorizar conteúdos que permitam ao aluno interagir criticamente com o mundo, promovendo um ensino investigativo e integrado, como propõe a UNESCO (2005).

Apesar do reconhecimento da importância das práticas experimentais, sua aplicação ainda é limitada, em razão da precariedade de recursos, da ausência de formação continuada e da falta de colaboração entre professores (ROSA et al., 2007). A BNCC (2017) reforça a necessidade de uma formação docente interdisciplinar, contrapondo-se à fragmentação pedagógica. A integração do conhecimento às vivências estudantis é indispensável, conforme Pozo e Crespo (2009), e deve superar modelos mecanicistas de ensino.

Historicamente, o ensino de Ciências no Brasil foi elitista e excludente, ganhando corpo apenas com as reformas da República e, posteriormente, com a LDB de 1996. Ainda assim, permanecem desafios estruturais, como desigualdades regionais e práticas tradicionais de ensino, que limitam a autonomia estudantil e o pensamento crítico (SANTOS, 2019; RIBEIRO; SILVA & FIGUEIRÔA, 2017). É urgente repensar metodologias e garantir uma formação integral e cidadã, articulada à realidade social e política. A falta de recursos didáticos inovadores é um fator que contribui para essa passividade, como observado por Alves & Gomes (2021):

[…] a ausência de recursos didáticos inovadores na prática pedagógica pode conduzir a passividade nos aprendizes, levando-os, portanto, a uma aprendizagem menos eficiente ou pouco participativa, o que compromete a evolução cognitiva dos alunos (Alves & Gomes, 2021, p. 3).

No contexto do ensino de Ciências, os recursos visuais desempenham papel essencial na mediação da aprendizagem, favorecendo a organização e a assimilação do conhecimento por parte dos estudantes. Como destacam Alves & Gomes (2021, p. 3), determinadas ferramentas visuais possibilitam ao discente compreender com maior clareza as intenções pedagógicas do professor.

Ainda que instrumentos tradicionais como livros didáticos, quadro e giz continuem relevantes, não devem ser utilizados de forma exclusiva. É fundamental ampliar o repertório didático com materiais como livros paradidáticos, revistas e artigos científicos, jornais, cartazes, fotografias e álbuns seriados, os quais contribuem para tornar o processo de ensino mais dinâmico e significativo (ALVES & GOMES, 2021, p. 3).

Em relação ao livro didático de Ciências para o Ensino Fundamental, em muitos casos, este tem sido utilizado pelo docente como fonte bibliográfica exclusiva para elaboração de seu plano de aula. Assim, desse recurso didático são retirados os conteúdos e os exercícios que deverão ser trabalhados em sala de aula. Além disso, por orientação de muitos docentes, o livro didático tem sido empregado pelos aprendizes como único material bibliográfico para realização de leituras, estudos, pesquisas e visualizações. Observa-se, portanto, o quanto esse recurso influencia fortemente a prática de ensino no âmbito escolar ” (Alves & Gomes, 2021, p. 3).

No contexto do ensino de Ciências, os recursos visuais desempenham papel essencial na mediação da aprendizagem, favorecendo a organização e a assimilação do conhecimento por parte dos estudantes. Como destacam Alves & Gomes (2021, p. 3), determinadas ferramentas visuais possibilitam ao discente compreender com maior clareza as intenções pedagógicas do professor.

Ainda que instrumentos tradicionais como livros didáticos, quadro e giz continuem relevantes, não devem ser utilizados de forma exclusiva. É fundamental ampliar o repertório didático com materiais como livros paradidáticos, revistas e artigos científicos, jornais, cartazes, fotografias e álbuns seriados, os quais contribuem para tornar o processo de ensino mais dinâmico e significativo (ALVES & GOMES, 2021, p. 3).

Considerando a relevância do ensino de Ciências da Natureza desde os primeiros anos da criança e que sua aprendizagem requer o desenvolvimento de conceitos, habilidades e competências de forma gradual, articulada e progressiva, a compreensão do papel da escola e de todos os atores envolvidos no processo de ensino tornou-se fundamental. O currículo dessa área passa a assumir grande importância para a inserção dos temas relacionados a Ciências no cotidiano escolar, de modo a garantir aos alunos experiências a partir das quais possam atribuir significados de caráter científico (Blasbalg, 2016, p. 42).

Ao criticar o currículo de Ciências, Orlik (2002; 2013) aponta que o excesso de conteúdos e a ausência de uma abordagem centrada nas vivências dos alunos contribuem para o distanciamento entre o ensino científico e os problemas sociais concretos. Como resposta pedagógica às concepções alternativas dos estudantes, desenvolveu-se o modelo de aprendizagem por mudança conceitual, base de vertentes construtivistas. Esse modelo parte do princípio de que o conhecimento se constrói a partir da participação ativa do discente e de suas concepções prévias.

Apesar de adotado em currículos oficiais, esse paradigma tem sido criticado por não considerar a dimensão sociocultural da ciência, suas interações com a tecnologia e a sociedade, e a pluralidade de métodos científicos. Ainda assim, essas críticas não anulam a validade do construtivismo, mas o instigam a ampliar suas abordagens e metodologias investigativas. Segundo Von Dentz & Truccolo (2010), as pesquisas acerca do professor nas últimas décadas têm focado diversos elementos relacionados à prática de ensino podemos citar, dentre eles,

[…] os estudos em relação ao papel das atividades práticas, o livro didático, as diferentes formas de abordar os conteúdos, as atividades experimentais, as novas metodologias de ensino, as dificuldades de aprendiza metodologias de ensino, os conhecimentos prévios e alternativo entre professores e alunos, a relação entre os saberes científicos e populares na escola, as concepções de professores e alunos e a ação pedagógica, a formação de professores, o currículo, a avaliação, as novas tecnologias entre outros (Von Dentz & Truccolo, 2010, p. 91).

O ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental enfrenta desafios estruturais, pedagógicos e sociais que comprometem sua eficácia. Problemas como a escassez de atividades experimentais, infraestrutura inadequada, formação deficiente de professores e a priorização de conteúdos descontextualizados revelam uma abordagem ainda fragmentada e tecnicista. Embora os currículos oficiais adotem pressupostos construtivistas, a prática docente frequentemente permanece tradicional, centrada na memorização e distante da realidade dos estudantes. A pluralidade metodológica e a adoção de metodologias ativas são apontadas como caminhos viáveis para tornar o ensino mais significativo, promovendo a alfabetização científica e o pensamento crítico. Autores como Orlik (2002; 2013), Carvalho (2001) & Brelaz (2022) destacam a necessidade de integrar os saberes científicos com a vivência dos alunos e a complexidade do mundo natural. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) reforçam o papel das Ciências na formação de cidadãos autônomos e conscientes, capazes de compreender fenômenos ambientais, tecnológicos e sociais. Na região amazônica, os desafios ganham contornos particulares devido ao isolamento geográfico, desigualdades socioeconômicas e ausência de currículos contextualizados. É essencial valorizar os saberes locais e investir em formação docente, infraestrutura e metodologias interativas para que o ensino de Ciências atue como ferramenta de transformação e cidadania crítica, articulando Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente.

Brelaz (2022) utiliza a cidade de Manaus em sua análise e enfatiza que:

conhecendo as diversas situações de destruição que assombram a Amazônia e o impacto que o ensino pode causar na sociedade, se torna de fundamental importância incluir um ensino de ecologia que aproxima o estudante do próprio ambiente que o cerca, ainda que este esteja “escondido” em um cenário urbanizado como na cidade de Manaus. E pela noção de pertencimento que o estudante teria para com a Amazônia, o interesse e o cuidado por ela seriam intensificados, ocasionando transformações positivas em prol do desenvolvimento sustentável da Amazônia (Brelaz, 2022, p. 29).

A precariedade das políticas públicas educacionais, especialmente no Amazonas, acentua os obstáculos estruturais que comprometem o ensino de Ciências Naturais. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) visam desenvolver uma formação científica crítica, ética e reflexiva, promovendo a autonomia, o respeito à diversidade e a responsabilidade socioambiental (BRELAZ, 2022). A BNCC propõe uma abordagem por competências, com foco em situações reais, valorizando saberes locais e temas regionais, como a biodiversidade amazônica e a cultura indígena, enquanto as DCNs garantem flexibilidade para adaptação às realidades locais.

Apesar de seus avanços, a efetivação dessa proposta demanda investimentos em formação docente, recursos didáticos adequados e infraestrutura compatível. A implementação enfrenta entraves como resistência às mudanças, escassez de materiais e lacunas na formação continuada. A superação dessas barreiras é essencial para consolidar uma educação crítica e inclusiva em contextos vulneráveis, como o amazônico.

A escola tradicional, ainda pautada por um modelo fragmentado e descontextualizado, revela-se incompatível com as exigências contemporâneas. Para Severino (2008), é necessário romper com estruturas rígidas e promover conexões com as transformações sociais. Lopes (2008) reforça a crítica ao currículo disciplinar, argumentando que ele ignora os contextos socioculturais dos alunos e desconsidera a natureza interdisciplinar do saber científico. Nesse sentido, Sacristán (2000) denuncia a homogeneização dos sujeitos escolares, alertando para a urgência de práticas pedagógicas que reconheçam a diversidade e integrem dimensões culturais e afetivas ao processo educativo. E ainda:

o currículo disciplinar inibe relações pessoais entre alunos e professores, desvaloriza capacidades intelectuais – acarretando problemas de aprendizagem, desestimula a crítica e a curiosidade, além de sustentar uma organização do trabalho pedagógico inflexível e uma tecnificação do trabalho docente (Santomé, 1998 apud Lopes, 2008, p. 44).

A urgência de repensar as práticas pedagógicas impõe aos docentes a necessidade de uma mudança de postura que transcenda a mera revisão de conteúdos e métodos. Essa transformação implica reavaliar as teorias que sustentam o fazer docente e ressignificar o papel da escola na contemporaneidade, considerando a complexidade da vida social e a formação integral dos sujeitos. Para Lopes (2008), a interdisciplinaridade deve ser entendida como eixo estruturante, capaz de valorizar o raciocínio e a aprendizagem ativa em detrimento da simples memorização. Giroux (1997) reforça esse pensamento ao propor uma pedagogia contrahegemônica, na qual professores e gestores atuem como intelectuais transformadores, mobilizando práticas educativas que capacitem os estudantes para a crítica e a ação social. Contudo, tal transformação só será efetiva se vinculada à formação docente, pois não basta reformar currículos ou conteúdos sem investir na qualificação e no engajamento políticopedagógico dos educadores. Para Sacristán (2000):

Nos momentos em que se toma consciência da falta de qualidade no sistema educativo, a atenção se dirige para a renovação curricular como um dos instrumentos para sua melhora. Isso leva a se fixar imediatamente em dois aspectos básicos: os conteúdos do currículo e a metodologia nas aulas. Mas a prática escolar é uma prática institucionalizada, cuja mudança necessita remover as condições que a mediatizam […] daí a relevância que se há se conceber à formação e ao aperfeiçoamento dos professores […] (Sacristán, 2000, p. 29).

O contexto atual tem instigado a escola a repensar sua função social e reformular suas práticas pedagógicas. Esse processo requer uma reorganização criteriosa do currículo, priorizando a seleção de experiências de aprendizagem que favoreçam a construção de identidades sociais e culturais, alinhando ensino e aprendizagem à formação integral do sujeito. Lopes (2008, p. 33) destaca que a valorização da integração curricular decorre da compreensão de que a formação de competências e habilidades mais sofisticadas e abrangentes requer uma abordagem articulada entre os saberes. Essa perspectiva reflete a crescente tendência de produção do conhecimento de forma integrada, exigindo, portanto, que os indivíduos sejam preparados para atuar segundo essa lógica contemporânea de articulação entre áreas distintas.

É imprescindível que o docente revise suas metodologias de ensino, promovendo uma compreensão crítica e integrada dos conteúdos pelos alunos. O uso de analogias, exemplos e aplicações práticas contribui para evitar a fragmentação do saber, preservando a totalidade do conhecimento humano. Conforme Kramer (1991, p. 30), embora cada área do saber possua sua especificidade, todas se articulam em uma unidade formativa. De acordo com Brasil (2014),

o redesenho curricular com base nas áreas de conhecimento não dilui nem exclui os componentes curriculares obrigatórios definidos pela lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional- LDB, Lei nº 9.394/96, mas implica no fortalecimento das relações entre eles, buscando sua contextualização como forma de apreensão da realidade, o que requer atuação cooperativa e conjugada dos professores nas ações de pensar, executar e avaliar o planejamento (BRASIL, 2014, p. 08).

O currículo, em sua natureza polissêmica, orienta a estruturação do processo educativo ao abranger múltiplas concepções que impactam a valorização dos componentes curriculares, os conteúdos, as estratégias pedagógicas e os critérios avaliativos (BRASIL, 2011). Nesse cenário, o planejamento pedagógico deve articular ações práticas capazes de promover transformações na realidade social, com base no contexto de atuação do educador. Em relação ao planejamento, Gandin (1994) complementa:

O planejamento participativo parte de uma leitura do nosso mundo na qual é fundamental a ideia de que nossa realidade é injusta e de que essa injustiça se deve à falta de participação em todos os níveis e aspectos da atividade humana. A instauração da justiça social passa pela participação de todos no poder. […] essa participação significa não apenas contribuir com a proposta organizada por algumas pessoas, mas representa a construção conjunta […] significa também, a participação no poder que é o domínio de recursos para sua própria vida, não apenas individualmente, mas grupalmente. O planejamento participativo é o modelo e a metodologia para que isso aconteça (GANDIN, 1994, p. 28-29).

A contextualização curricular surge para superar o ensino tradicional fragmentado, promovendo uma educação conectada à realidade sociocultural dos estudantes. Em um contexto de rápidas mudanças sociais e tecnológicas, a escola não pode estar desvinculada dos desafios atuais (SEVERINO, 2008). Lopes (2008) critica o currículo disciplinar por desconsiderar os interesses dos alunos e defende a interdisciplinaridade para tornar o conhecimento mais relevante socialmente, o que exige repensar práticas pedagógicas e o papel do professor. Giroux (1997) aponta os educadores como agentes críticos e transformadores, enquanto Brasil (2011) destaca que a mudança curricular depende da formação docente e do planejamento coletivo.

O currículo, como construção cultural, reflete interesses dominantes quando exclui a participação social (WILLIAMS, 1984 & VEIGA-NETO, 1995). Assim, a descolonização curricular requer valorizar saberes locais historicamente marginalizados (MARTINS, 2004 & SOUZA, 2009). A contextualização integra conhecimentos universais às experiências dos estudantes, respeitando sua diversidade e incentivando o protagonismo (MOREIRA & SILVA, 2000).

No Amazonas, essa contextualização é aplicada no Referencial Curricular Amazonense (RCA), que, alinhado à BNCC, enfatiza as especificidades socioculturais e ambientais locais. Valoriza saberes tradicionais, educação intercultural, projetos interdisciplinares e o meio ambiente como espaço de aprendizagem (BARROS; MACIEL, 2018; FREIRE, 1996 & GOMES, 2012), fortalecendo a identidade regional e formando cidadãos críticos e sustentáveis.

3 METODOLOGIA

A presente investigação adotou uma abordagem qualitativa e exploratória, conforme os pressupostos de Gil (2007), com o intuito de identificar os temas amazônicos mais atrativos para estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Getúlio Vargas, em Manaus, no âmbito da disciplina de Ciências da Natureza.

A pesquisa foi desenvolvida em três etapas: inicialmente, aplicou-se um questionário socioeconômico a 41 estudantes autorizados, com o objetivo de traçar o perfil dos participantes. Na segunda etapa, buscou-se aprofundar o interesse dos discentes por meio de um novo questionário e da produção de desenhos que representassem temas amazônicos, além de investigar suas metodologias de ensino preferidas. Por fim, na terceira etapa, os dados foram sistematizados em gráficos, quadros e tabelas, possibilitando a análise dos resultados quantitativos e qualitativos. Os desenhos foram classificados segundo as categorias propostas por Moraes, Lemos & Vale (2023): ilustrativo, parcialmente ilustrativo, complementar e independente.

A investigação, de natureza exploratória, centrou-se na percepção dos estudantes sobre os conteúdos amazônicos e sua relevância na formação cidadã, considerando um nível de conhecimento compatível com o 8º ano. Participaram duas turmas de aproximadamente 35 alunos cada, abrangendo os turnos matutino e vespertino.

Foram utilizados questionários baseados na escala de Likert para medir o grau de interesse dos estudantes por temas amazônicos e as metodologias pedagógicas que consideram mais eficazes. A aplicação ocorreu durante as aulas de Ciências da Natureza, com explicação prévia dos objetivos da pesquisa.

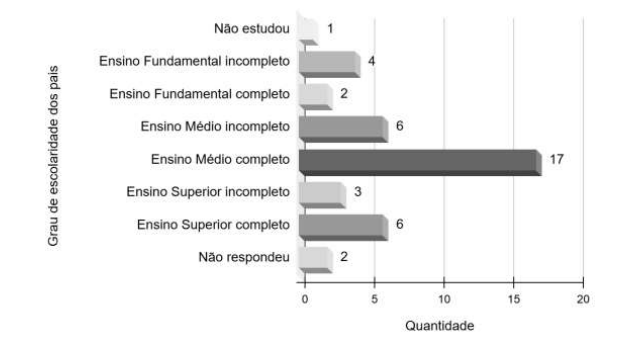

As variáveis investigadas incluem: nível de interesse pelos temas amazônicos, percepção visual e conceitual dos estudantes, preferências metodológicas e os dados obtidos na análise estatística e interpretativa. A definição operacional das variáveis concentrou-se no uso da escala de Likert para mensuração do interesse e na escolha das abordagens pedagógicas consideradas mais engajadoras para a aprendizagem dos temas locais.

QUADRO 01: VARIÁVEIS OPERACIONAIS

Organização: Costa, 2024.

Essas variáveis foram analisadas tanto quantitativamente (por meio de gráficos) quanto qualitativamente (por meio dos desenhos dos estudantes representando os temas de interesse), proporcionando uma visão abrangente sobre as preferências e percepções dos alunos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

A estrutura analítica da pesquisa divide-se em três eixos interdependentes: temas amazônicos de interesse dos estudantes, motivações para o estudo desses temas e metodologias consideradas mais eficazes para esse aprendizado. Complementarmente, foi traçado o perfil socioeconômico e cultural dos alunos da Escola Estadual Getúlio Vargas, considerando idade, gênero, escolaridade dos pais, renda familiar, acervo doméstico de livros e acesso à internet.

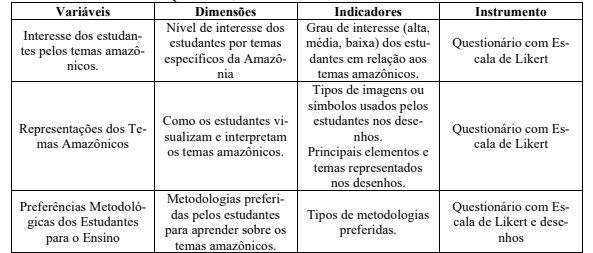

Gráfico 1: Idade dos estudantes.

Fonte: Aplicação de questionário, 2024.

Entre os estudantes, 16 têm 13 anos de idade, 24 têm 14 anos, 1 tem 15 anos (gráfico 1).

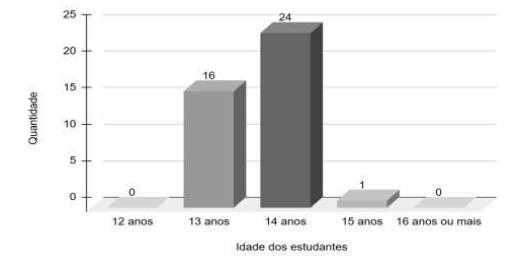

Quanto ao sexo dos estudantes, 25 se identificaram como femininos, 16 como masculinos (gráfico 2).

Gráfico 2: Sexo dos estudantes.

Fonte: Aplicação de questionário, 2024.

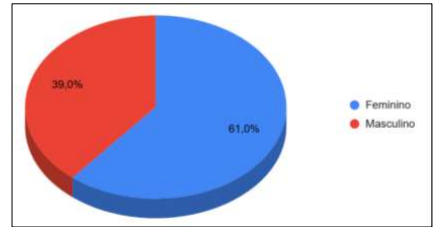

Em relação à escolaridade dos pais, 1 não estudou, 4 têm Ensino Fundamental incompleto, 2 possuem Ensino Fundamental completo, 6 têm Ensino Médio incompleto, 17 possuem Ensino Médio completo, 3 têm Ensino Superior incompleto, 6 possuem Ensino Superior completo, e 2 não responderam (gráfico 3).

Gráfico 3: Escolaridade dos pais.

Fonte: Aplicação de questionário, 2024.

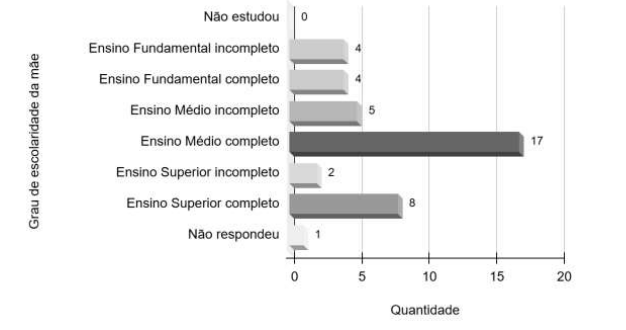

No Quanto à escolarização das mães dos estudantes, verificou-se que todas tiveram algum grau de acesso à educação formal. Os níveis de instrução distribuíram-se da seguinte forma: 4 com Ensino Fundamental incompleto, 4 com Fundamental completo, 5 com Ensino Médio incompleto, 17 com Médio completo, 2 com Superior incompleto e 8 com Superior completo. Apenas uma mãe não respondeu à pergunta, conforme ilustrado no Gráfico 4.

Gráfico 4: Escolaridade das mães.

Fonte: Aplicação de questionário, 2024.

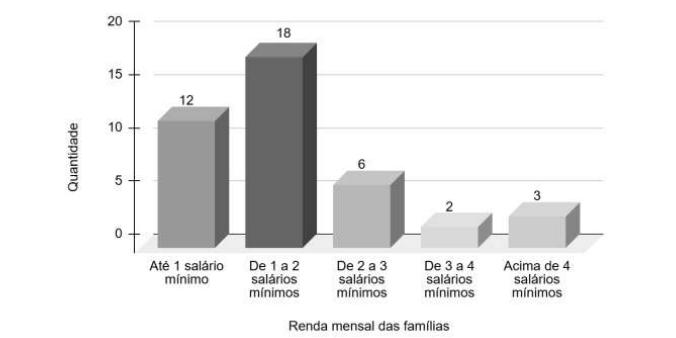

A renda mensal das famílias mostrou que 12 vivem com até 1 salário-mínimo, 18 com 1 a 2 salários-mínimos, 6 com 2 a 3 salários-mínimos, 2 com 3 a 4 salários-mínimos, e 3 têm renda superior a 4 salários-mínimos (gráfico 5).

Gráfico 5: Renda familiar mensal.

Fonte: Aplicação de questionário, 2024.

Todos os 41 estudantes afirmaram ter acesso à internet em casa.

Os dados revelam que os estudantes demonstraram maior interesse por temas amazônicos ligados ao meio ambiente e às particularidades regionais. Os tópicos mais votados foram: mudanças climáticas causadas por queimadas e desmatamento (28 votos), influência das fases da lua na vida amazônica (26 votos), características climáticas da região (21 votos), diversidade da fauna amazônica (20 votos), “rios voadores” e a formação de chuvas no Brasil (19 votos) e tipos de energia e suas transformações (19 votos). Os temas menos votados incluíram El Niño/La Niña, geração de energia solar/eólica, ISTs/HPV, microclimas urbanos e impactos de hidrelétricas, refletindo menor interesse em questões epidemiológicas e energéticas, apesar de sua relevância ambiental e social.

A origem do interesse dos estudantes pelos temas amazônicos revelou-se majoritariamente motivada por afinidade espontânea: 45% afirmaram gostar dos temas, enquanto 20% já haviam estudado sobre eles, 17,5% ouviram falar anteriormente, 10% estavam estudando no momento da pesquisa, e 7,5% demonstraram interesse por perceberem impacto direto desses temas em seu cotidiano.

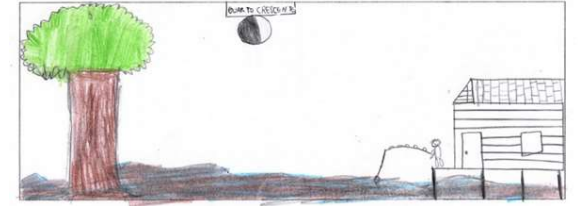

Os estudantes expressaram seus entendimentos sobre os temas amazônicos por meio de desenhos, permitindo uma representação criativa e contextualizada de suas percepções. A maioria optou por retratar os impactos das queimadas e do desmatamento no clima, refletindo a atual preocupação com as mudanças climáticas. No exemplo do desenho 1, uma aluna ilustrou árvores cortadas e em chamas, um machado e um Sol intenso, simbolizando a ação humana e seus efeitos climáticos, elementos que reforçam a conscência ambiental dos participantes. A descrição do aluno 1 sobre seu desenho afirmou: “Esse desenho Representa a natureza com os impactos das queimadas e dos desmatamentos causados pelo clima, e feitos pelas pessoas, essas pessoas cortam árvores desmatam a natureza para fazerem prédios e casas, e isso prejudica muito a natureza, que nos dá oxigênio e saúde, por isso é bom cuidar e preservar a natureza”.

Figura 1: Os impactos das queimadas e do desmatamento no clima local e global.

Desenho 1: Representação dos estudantes, 2024.

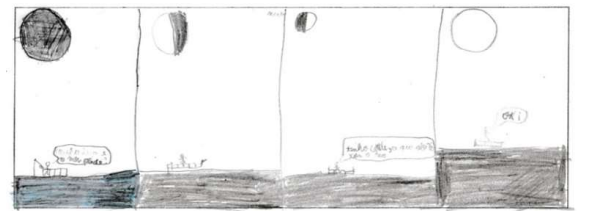

O desenho 2 abordou “As fases da Lua e sua influência nas atividades dos povos amazônicos, como pesca, agricultura e tradições culturais”. O aluno representou as quatro fases da Lua, destacando sua influência sobre a subida e descida dos rios.

Figura 2: As fases da Lua e sua influência nas atividades dos povos amazônicos, como pesca, agricultura e tradições culturais.

Desenho 2: Representação dos estudantes, 2024.

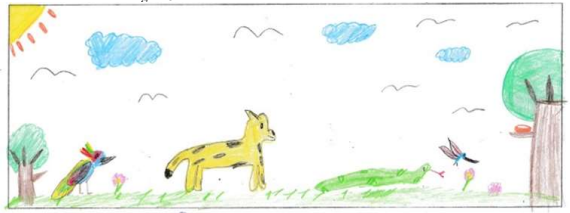

No desenho 3, o tema “A diversidade de animais da floresta amazônica” foi explorado. O aluno desenhou uma onça-pintada, símbolo característico da fauna amazônica, evidenciando conhecimento sobre a biodiversidade local (figura 3).

Figura 3: A diversidade de animais da floresta amazônica.

Desenho 3: Representação dos estudantes, 2024.

O desenho 4 também tratou das fases da Lua, associando-as às atividades dos povos amazônicos (figura 4). O aluno representou uma pessoa pescando sob o luar e incluiu uma habitação ribeirinha, enfatizando a regionalização sugerida pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Em sua descrição afirmou: “Na beira do Rio em uma fase de Lua que influencia na pesca, é a fase quarto crescente influencia pescar mais” (aluno 3).

Figura 4: As fases da Lua e sua influência nas atividades dos povos amazônicos, como pesca, agricultura e tradições culturais.

Desenho 4: Representação dos estudantes, 2024.

No desenho 5, o tema da diversidade de animais da floresta foi desenvolvido pela aluna. Ela ilustrou uma floresta com várias espécies de animais, incluindo um rio, destacando a biodiversidade aquática e terrestre (figura 5).

Figura 5: A diversidade de animais da floresta amazônica.

Desenho 5: Representação dos estudantes, 2024.

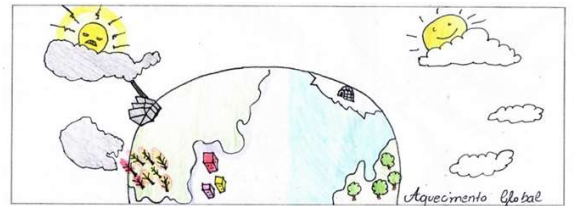

No desenho 6, a aluna concentrou sua representação nos impactos globais das queimadas e do desmatamento, evidenciando as consequências das ações humanas no planeta (figura 8). Na descrição de seu desenho a aluna 5 afirmou: “O meu tema escolhido foi a diversidade de animais da floresta Amazônica, pois todos os seres vivos são importantes para nossa floresta. Para representar esse tema reproduzi um desenho onde mostra os diversos tipos de animais na floresta como, a cobra, onça, bicho- preguiça, macaco, arara, veado, aranha, peixes. Esses foram os animais que eu citei no desenho, mas existem muitos outros animais na floresta Amazônica, e para protegê-los devemos primeiro preservar a floresta”.

Figura 6: Os impactos das queimadas e do desmatamento no clima local e global.

Desenho 6: Representação dos estudantes, 2024.

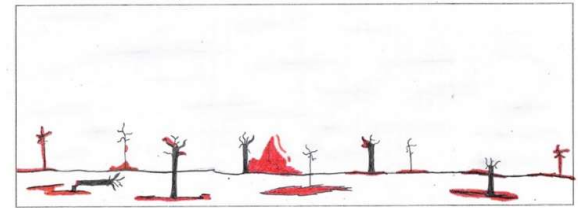

O desenho 7 mostrou os impactos das queimadas em uma floresta, destacando como ela fica após ser destruída pelo fogo (figura 7). Em sua descrição o aluno 7 discorreu: “Fiz esse desenho para mostrar um dos problemas ambientais mais graves atualmente. O desmatamento ambiental destroi florestas e recursos naturais, ele compromete o equilíbrio do planeta em diversos elementos, incluindo os ecossistemas, afetando gravemente a economia e a sociedade”.

Figura 7: Os impactos das queimadas e do desmatamento no clima local e global.

Desenho 7: Representação dos estudantes, 2024.

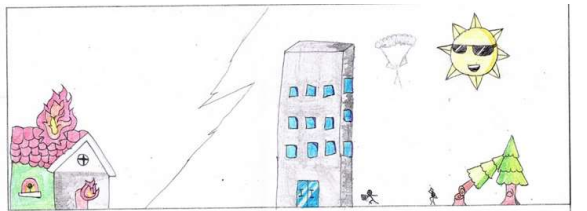

O desenho 8 buscou representar os impactos das queimadas tanto em áreas urbanas quanto florestais. O aluno desenhou o Sol de forma criativa, aludindo ao aquecimento global (figura 10). Sua descrição sobre a representação asseverou que “por queimadas de casas pelo clima e o pessoal querem destruir as matas e florestas para fazer prédio prejudica os animais e casas pegando fogo e climas solares por quentura” (aluno 8).

Figura 8: Os impactos das queimadas e do desmatamento no clima local e global.26

Desenho 8: Representação dos estudantes, 2024.

Os desenhos elaborados pelos estudantes evidenciam múltiplas visões sobre os temas amazônicos, com ênfase nos impactos ambientais, nas influências culturais das fases da Lua e na biodiversidade regional. Essas produções artísticas revelam o envolvimento dos alunos na construção de saberes que articulam arte, ciência e cultura. Conforme a classificação metodológica de Moraes, Lemos & Vale (2023), todos os desenhos analisados foram categorizados como ilustrativos, por representarem, em sua maioria, os conteúdos abordados, ainda que alguns apresentem pequenas imprecisões, como a troca de um rio por mar. Em geral, as ilustrações mostraram-se adequadas ao contexto dos temas selecionados.

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa evidenciou significativo engajamento dos estudantes do 8º ano da Escola Estadual Getúlio Vargas frente aos temas amazônicos, sobretudo os relacionados ao meio ambiente e à cultura regional. Temas como queimadas, desmatamento, diversidade da fauna e fenômenos climáticos como os “rios voadores” foram amplamente valorizados, indicando sensibilidade ecológica e interesse em compreender as dinâmicas socioambientais da Amazônia.

Verificou-se que o gosto pessoal e o contato prévio com os assuntos foram determinantes para a escolha dos temas, apontando a relevância da familiaridade e do vínculo afetivo no processo de aprendizagem. Os desenhos produzidos refletiram essa preferência, revelando representações simbólicas e críticas do território amazônico.

Do ponto de vista metodológico, destacou-se a valorização de práticas pedagógicas interativas e criativas, como discussões em grupo e produções visuais, o que reforça a necessidade de alinhar os conteúdos curriculares aos interesses discentes e às práticas que promovam o protagonismo estudantil.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Joeliza Nunes; SILVA, Cirlande Cabral da; TERÁN, Augusto Fachín. A Floresta Amazônica: um espaço não formal em potencial para o ensino de ciências. In: VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – VIII ENPEC. Campinas, 05 a 09 de dezembro de 2011.

AULER, D.; DELIZOICOV, D. Alfabetização científico-tecnológica para quê? Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências, v. 3, n. 1, p. 1-13, 2001.

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.

BARROS, Ione; MACIEL, Miriam. Educação e Sustentabilidade no Contexto Amazônico. Manaus: Edua, 2018.

BLASBALG, Maria Helena. Docência em Ciências da Natureza nos anos iniciais de escolaridade: construção e articulação dos conhecimentos do professor. 2016. 270 p. Tese (Doutorado em Educação – Área de Concentração: Ensino de Ciências e Matemática) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo.

BRASIL. (c ). Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: ciências naturais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: Mec, 2017.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Nacionais para a Educação Básica. Brasília: CNE, 2013.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (LDB). Lei nº9.394, de 20 de dezembro de 1996.

BRASIL.Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br. Acesso em: nov. 2024.

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Formação de Professores do Ensino Médio, Etapa II – Caderno I: Organização do Trabalho Pedagógico no Ensino Médio. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica; [autores :Erisevelton Silva Lima… et al.]. – Curitiba: UFPR/Setor de Educação, 2014.

BRASIL.Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: ciências naturais. Brasília: MEC/SEF, 1997.

BRELAZ, Laiza Morais Rodrigues. O ensino de ecologia e o sentimento de pertencimento do estudante no ensino fundamental com a Floresta Amazônica. 2022. 72 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Federal do Amazonas. Disponível em: https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9055. Acesso em: 12 set. 2024.

CARVALHO, A. M. P. Ensino de Ciências: unindo a pesquisa à prática. São Paulo: Cortez, 2015.

CARVALHO, Luiz Marcelo. A natureza da Ciência e o ensino das Ciências Naturais:Tendências e perspectivas na formação de professores. Pro-Posições, Campinas, SP, v. 12, n. 1, p. 139–150, 2016. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/view/8644017. Acesso em: 11 nov. 2024.

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofía, São Paulo: Ática, 1995.

DANTES, Maria Amélia Mascarenhas. As ciências na história brasileira. Ciência e Cultura, São Paulo, v. 57, n. 1, p. 26-29, jan./mar. 2005. ISSN 2317-6660. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252005000100014. Acesso em: 11 nov. 2024.

DUSCHL, R. Renovar la enseñanza de las ciencias: importancia de las teorias y su desarrollo. Madrid: Narcea, 1997.

FIORENTINI, D.; MIORIM, M. A. Uma reflexão sobre o uso de materiais concretos e jogos no ensino da matemática. Boletim da SBEM-SP, v. 4, n. 7, 1990.

FIORENTINI, D.; MIORIM, M. A. Uma reflexão sobre o uso dos materiais concretos e jogos no ensino da matemática. Boletim da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, São Paulo: SBEM-SP, n.7, p. 5-10, 1990.

FONSECA, Eril Medeiros da; DUSO, Leandro. REFLEXÕES NO ENSINO DE CIÊNCIAS: ELABORAÇÃOE ANÁLISEDE MATERIAIS DIDÁTICOS. REPPE: Revista do Programa de Pós-Graduação em Ensino -Universidade Estadual do Norte do Paraná Cornélio Procópio, v. 2, n. 1, p. 23-44, 2018. ISSN: 2526-542. Disponível em: https://seer.uenp.edu.br/index.php/reppe/article/view/918. Acesso em: 12 Mar. 2024.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários _a Prática Educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo: na educação e em outras instituições, grupos e movimentos dos campos cultural, social, político, religioso e governamental. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.

GATI JR., D. História e Filosofia da Educação Brasileira. São Paulo: Moderna, 2004.

GERARD, François-Marie & ROEGIERS, Xavier. Des manuels scolaires pour apprendre: concevoir, évaluer, utiliser. Bruxelles-Belgique. Editions de Boeck Université, 2003.

GIDENS, A. As consequências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991.

GIROUX, Henry A. Os Professores como Intelectuais – Rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artmed,1997.

KRAMER, Sonia (coord.). Com a pré-escola nas mãos. Uma alternativa curricular para a educação infantil. São Paulo: Ática, 1991.

KRASILCHIK, Myriam. O professor e o currículo das ciências. São Paulo: EPU: ed. p.28. Universidade de São Paulo, 1987.

LIBÂNEO, José Carlos. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2012.

LOPES, Alice C. Políticas de Integração Curricular. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2008.

MARTINS, I. P.; PAIXÃO, M. de F. Perspectivas atuais ciência-tecnologia-sociedade no ensino e na investigação em educação em ciência. In: SANTOS, W. L. P. dos; AULER, D. (Orgs.). CTS e educação científica: desafios, tendências e resultados de pesquisas. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2011.

MENDES, Suélen Pereira Marciano. Uso de imagens como ferramenta facilitadora para trabalhar os conteúdos de biologia com estudantes da primeira série do ensino médio em uma escola da rede estadual de ensino. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Ciências Biológicas como requisito parcial ao grau de Licenciada em Ciências Biológicas na Universidade do Sul de Santa Catarina. 2017. 54 p.

MONARCHA, C. A educação jesuítica no Brasil colonial. São Paulo: Loyola, 2009.

MORAIS, F. C. de; VALLE, M. G. do; LEMOS, R. A. ANÁLISE DE DESENHOS PRODU-ZIDOS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA SEQUÊNCIA DE ATI-VIDADES INVESTIGATIVAS. Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Matemática, Passo Fundo, v. 6, n. 1, 2023. DOI: 10.5335/rbecm.v6i1.13164. Disponível em: https://seer.upf.br/index.php/rbecm/article/view/13164. Acesso em: 27 dez. 2024.

NASCIMENTO, Rebeca Brandão; OLIVEIRA, Adriano Teixeira de. O ensino de ciências da natureza numa perspectiva amazônica: um olhar experimental. 2022. 41 p. Produto educacional (Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2022. Disponível em: http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1297. Acesso em: 11 Mar. 2024.

NETO, Jorge Megid; FRACALANZA, Hilário. O LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS: PROBLEMAS E SOLUÇÕES. DOI: https://doi.org/10.1590/S1516-73132003000200001. Ciência & Educação, v. 9, n. 2, p. 147-157, 2003. Acesso em: 1 abr. 2024.

OLIVEIRA, Jane Raquel Silva de. Contribuições e abordagens das atividades experimentais no ensino de ciências: reunindo elementos para a prática docente. Disponível em: http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/download/31/28. Acta Scientiae, v. 12, n.1, p.139-153, jan./jun. 2010. Acesso em: 20 out. 2024.

ORLIK, Yuri. Ensenanza y Aprendizaje de Las ciencias Naturales: Estrategias y Metodos Investigativos. Bogota: Fundacion Revista de Educacion de las Ciencias, 2002.

ORLIK, Yuri. Problemas e perspectivas de educacao em ciencias naturais em escola basica no Brasil e paises Latino-Americanos. Bogota: Fundacion Revista de Educacion de las Ciencias, 2013.

PEDUZZI, L. O. Q.; RAICIK, A. C. Sobre a Natureza da Ciência: asserções comentadas para uma articulação com a História das Ciências. Investigações em Ensino de Ciências, Porto Alegre, v. 25, n. 2, pp. 19-55, 2020. DOI: https://doi.org/10.22600/15188795.ienci2020v25n2p19. Acesso em: 20 out. 2024.

PLEIN, Ivonete Terezinha Tremea. Avaliação de material didático. In: V SEMINÁRIO NACIONAL INTERDISCIPLINAR EM EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS. P. 907-916. UNIOESTE, 20 a 22 de maio de 2015. ISBN: 978-85-89441-67-4. DOI:10.13140/RG.2.1.4590.1288. disponível em: https://www.researchgate.net/publication/282293764_AVALIACAO_DE_MATERIAL_DIDATICO. Acesso em: 2 abr. 2024.

POZO, Juan Ignacio; CRESPO, Minguln Ángel Gómez. A aprendizagem e o ensino de ciencias: conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. 5. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

REIS, Edmerson dos Santos. A contextualização dos conhecimentos e saberes escolares nos processos de reorientação curricular das escolas do campo. Tese (Doutorado) – Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Educação. Salvador, 2004.

RIBEIRO, João Pedro Mardegan; SILVA, Marília Faustino da; FIGUEIRÔA, Silvia Fernanda de Mendonça. Aspectos de história das ciências e natureza das ciências em produções estudantis de uma feira regional de ciências do interior paulista. ACTIO, Curitiba, v. 8, n. 1, p. 12, jan./abr. 2023. ISSN: 2525-8923.

ROSA, C. W.; PEREZ, C. A. S.; DRUM, C. Ensino de física nas séries iniciais: concepções da prática docente. Investigações em Ensino de Ciências, v. 12, n. 3, p.357-368, 2007.

SACRISTÁN, Jimeno. O currículo, uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Artmed, 2000.

SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado. Porto Alegre: Artmed, 1998.

SANTOS, W. L. P. dos; CARNEIRO, M. H. da S. Livro Didático de Ciências: Fonte de Informação ou Apostila de Exercícios? Revista Contexto & Educação, [S. l.], v. 21, n. 76, p. 201–222, 2013. DOI: https://doi.org/10.21527/2179-1309.2006.76.201-222. Acesso em: 1 maio. 2024.

SANTOS, W. R. dos; GALLETTI, R. C. A. F. História do Ensino de Ciências no Brasil: Do Período Colonial aos Dias Atuais. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, [S. l.], p. e39233, 1–36, 2023. DOI: 10.28976/1984-2686rbpec2023u355390. Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/39233. Acesso em: 11 nov. 2024.

SAVIANI, D. Escola e Democracia. Campinas, 2008.

SOUZA, Salete Eduardo de. O uso de recursos didáticos no ensino escolar. In: I Encontro de Pesquisa em Educação, IV Jornada de Prática de Ensino, XIII Semana de Pedagogia da UEM: “Infância e Práticas Educativas”. Arq Mudi. 2007; 11 (Supl.2), p. 110-114. UNESCO BRASIL. Ensino de Ciências: o futuro em risco. 2005. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001399/139948por.pdf. Acesso em: 29 nov. 2024

UNESCO. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Preâmbulo, 2005. Disponível em: www.bioetica.catedraunesco.unb.br. Acesso em: 29 de nov. de 2024.

VON DENTZ, V.; TRUCCOLO, F. Mapeamento de pesquisas (teses e dissertações) sobre o ensino de ciências da Natureza (Física, Química e Biologia) nos níveis fundamental e médio. RTC, Florianópolis, v. 2, n. 1, p. 90-99, 2010.

WANDERLEY JÚNIOR, Edson Santos; CEZAR, Eduardo Henrique Almada. Estudo Exploratório Sobre a Utilização de Jogos Didáticos no Ensino Escolar. Revista Ciências&Ideias, v. 4, n.2, p. 1-18, 2013. Disponível em: http://revistascientificas.ifrj.edu.br. Acesso em 25 set. 2023.