THE INCLUSION OF STUDANTS IN PUBLIC SCHOOLS IN ANGOLA AND THE TRAINING OF TEACHERS: PERCEPTIONS AND KNOWLEDGE.

LA INCLUSION ESCOLAR EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE ANGOLA Y LA FORMACION DE PROFESSORES:PERCEPCIONES Y SABERES.

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ar10202505031309

Deolinda Ângela Baca Ndala¹

A realidade vivenciada por inúmeras crianças em Angola com necessidades educativas especiais e a carência de programas capazes de responder a esta realidade, numa abordagem inclusiva, impõe uma melhor compreensão deste fenómeno, pelo que a presente investigação teve como objetivo conhecer e compreender a realidade do ensino em Angola, numa perspetiva de enquadramento das premissas da inclusão escolar. A amostra inquirida e validada foi constituída por 441 professores, que desempenham funções letivas em escolas públicas do ensino primário, secundário e ensino superior nas regiões de Cabinda, Bengo, Huila, Luanda e Malange.

Os resultados e todo o trabalho desenvolvido apontaram para uma maior abertura sobre a escola inclusiva e as suas virtudes para todos os alunos, no entanto, a escassez de recursos e de formação em necessidades educativas especiais potenciam sentimentos de insegurança, incompreensão e mesmo alguma aversão que naturalmente condiciona a viabilização com sucesso dos processos de aprendizagem.

Os dados sugerem a necessidade de repensar a formação dos professores no sentido de os capacitar para uma realidade inclusiva, multicultural e em ambiente cada vez mais tecnológico. É importante destacar que não existem face às dimensões analisadas diferenças estatisticamente significativas entre as províncias de Cabinda, Huíla e Luanda. De um modo geral é essencial apostar na formação de professores como garante de melhoria do sistema educativo angolano.

Palavras-chave: Educação Especial, Educação Inclusiva, Formação de Professores, Necessidades Educativas Especiais, Prática Pedagógica e Sistema de Educação Público Angola

The reality experienced by countless children in Angola with special educational needs and the lack of programs capable of responding to this reality, in an inclusive approach, requires a better understanding of this phenomenon, so the present research aimed to know and understand the reality of education in Angola, from a perspective of framing the premises of school inclusion. The surveyed and validated sample consisted of 441 teachers, who perform teaching functions in public schools of primary, secondary and higher education in the regions of Cabinda, Bengo, Huila, Luanda and Malange.

The results and all the work developed pointed to a greater openness about the inclusive school and its virtues for all students, however, the scarcity of resources and training in special educational needs potentiate feelings of insecurity, incomprehension and even some aversion that naturally conditions the successful feasibility of the processes.

Keywords: Special Education, Inclusive Education, Teacher Training, Special Educational Needs, Pedagogical Practice and Public Education System Angola

La realidad que viven innumerables niños y niñas en Angola con necesidades educativas especiales y la falta de programas capaces de responder a esta realidad, en un enfoque inclusivo, requiere una mejor comprensión de este fenómeno, por lo que la presente investigación tuvo como objetivo conocer y comprender la realidad de la educación en Angola, desde una perspectiva de encuadre de las premisas de la inclusión escolar. La muestra encuestada y validada estuvo conformada por 441 docentes, quienes cumplen funciones docentes en escuelas públicas de educación primaria, secundaria y superior de las regiones de Cabinda, Bengo, Huila, Luanda y Malange.

Los resultados y todo el trabajo desarrollado apuntaron a una mayor apertura sobre la escuela inclusiva y sus virtudes para todos los estudiantes, sin embargo, la escasez de recursos y formación en necesidades educativas especiales potencia sentimientos de inseguridad, incomprensión y hasta cierta aversión que naturalmente condiciona la factibilidad exitosa de los processos.

Palabras clave: Educación Especial, Educación Inclusiva, Formación Docente, Necesidades Educativas Especiales, Práctica Pedagógica y Sistema de Educación Pública Angola

A inclusão e o compromisso do estado Angolano

Apesar das diversas Cimeiras sobre os direitos à educação, a realidade mundial no final da década de 80 revelou-se assustadora, face ao elevadíssimo número de crianças que não tinham acesso ao ensino primário, bem como, sobre o número de alunos que não conseguia concluir o ensino básico. Esta realidade evidenciou-se ainda mais complexa, quando se juntou os números de jovens e adultos que eram analfabetos (UNESCO, 1990). Perante este cenário, qualquer aluno que necessitasse de cuidados especiais deparava-se com enormes restrições no acesso à educação, o que impulsionou a criação de novas abordagens sobre a política educativa e a importância de uma ideologia inclusiva. De facto, a defesa dos princípios da inclusão ocorreu como sequência lógica e em consonância com a evolução do pensamento educativo numa dinâmica que se foi alimentando e contribuiu para a produção de legislação (Ferreira, 2003).

Dos principais referenciais teóricos destacam-se a Declaração sobre a Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994), que pela sua pertinência contribuíram para um maior conhecimento da realidade existente, fomentaram o desenvolvimento de novos conteúdos e suporte ideológico sobre novas práticas. Ainda em termos de referenciais cumpre também mencionar a Convenção da Guatemala (1999) e a Declaração de Madrid (2002). Um dos traços comuns a estas diferentes iniciativas internacionais centra-se no aluno como um todo, diminuindo a carga discriminatória até então atribuída à deficiência.

O princípio orientador da escola para todos, é que a mesma deve receber todos os alunos que se pretendem inscrever, sem critérios restritivos em função de condições físicas, psicológicas ou culturais. Esta abordagem preconiza que os alunos devem ser incluídos no regime normal, independentemente das suas características, vivências e origem (Freire, 2008). Pretende-se que esta abordagem seja a pedra angular da construção de uma sociedade centrada na importância do “ser pessoa”, e, neste sentido, formatada na conceção da dignidade e do respeito pela valorização e pela diferença (Immset al 2016).

No caso de Angola a assinatura da Declaração de Salamanca veio introduzir um novo rumo, consubstanciado no Projeto 534/Ang/10, e posteriormente na “Estratégia para Melhoria do Sistema da Educação” introduzida pela Lei nº 13/01 de 31 de dezembro, a qual sofre algumas alterações com a Lei nº 17/16 de 7 de outubro. Esta lei teve como propósito a criação de uma moldura jurídica capaz de responder aos desafios provocados pelo desejo de liberdade de acesso a todas as crianças em idade escolar e inerente adaptação do sistema educativo às novas exigências em termos da formação dos professores (INEE, 2006). A Lei de Bases representou um marco importante, promoveu a discussão e reflexão e serviu de rampa para reforma educativa iniciada em 2004, com o Plano Estratégico (2007- 2015). É importante salientar que segundo os dados apresentados em 2006 pelo INEE (2006) frequentavam a educação especial, 12.661 alunos, sendo 7.331 (58%) do sexo masculino e 5.330 (42%) do sexo feminino. Das deficiências que se destacaram com maior grau de incidência surge em primeiro lugar a deficiência auditiva com 3.273 (26%) alunos, seguida das deficiências do foro mental com 2.429 (19%) alunos e das deficiências visuais com 1.179 (9%) alunos. Tendo por referência a possibilidade de 10% da população que vive em Angola ser portador de deficiência, é plausível afirmar que estamos perante 44.913 crianças e jovens com idades compreendidas entre 0 e 24 anos. No entanto o próprio INEE (2006) considera a estimativa de 10%, manifestamente insuficiente face à realidade Angolana, indicando que a mesma deve rondar os 20% e que esta situação é fruto entre outros aspetos do fator guerra, da pobreza, da fome dos baixos índices de assistência sanitária.

A relação entre a educação e o desenvolvimento económico é extremamente significativa e a sua relação tão estreita que é impossível conceber uma sociedade desenvolvida sem o suporte de um sistema educativo de qualidade, razão pela qual não faz sentido elaborar estratégias destinadas a promover o desenvolvimento económico, sem equacionar uma aposta firme no sistema educativo, em virtude de as mesmas poderem virem a relevar-se um desperdício de recursos (Camara,1998).

Em conformidade com a posição da UNESCO (1994) a inclusão assenta em quatro princípios chave: (1) a inclusão é um processo; (2) a inclusão refere-se à participação de todos os alunos na participação na vida escolar e na comunidade; (3) a inclusão implica a identificação e a remoção de barreiras à participação e à aprendizagem e (4) a inclusão baseia-se no objetivo de que as escolas são responsáveis por garantir a educação de todos os alunos (Pereira et al, 2011).

Para tornar o ensino especial mais inclusivo a nível nacional, as autoridades angolanas têm vindo a apostar na formação de quadros e no trabalho com as famílias, e segundo os últimos dados estatísticos referentes ao ano de 2015, disponíveis pelo INEE sobre a rede escolar existiam em funcionamento 22 escolas especiais e 816 escolas comuns que ofereciam a modalidade da educação especial, realidade que em 2018 passou para 20 escolas vocacionadas para o subsistema de ensino especial e 4.262 escolas do ensino geral disponíveis a receber a inscrição de alunos com necessidades de cuidados educativos especiais (André, 2018).

Para autores como Ainscow, Dyson e Weiner (2013) a abordagem de inclusão está alicerçada na sala de aula e não centrada no aluno, pelo que só terá sucesso em ambientes que privilegiem uma cultura em conformidade. Isso significa que o desenvolvimento de práticas inclusivas implica um trabalho conjunto de todos os intervenientes, o que também inclui políticas nacionais que encorajem tais práticas (Tomlinson, 2015). Neste prisma, promover a inclusão é reconhecer, em primeiro lugar, que assenta num direito independentemente das características físicas, mentais, culturais que distingam uma criança ou jovem o que frequentemente rompe com práticas vigentes e, por conseguinte, impõe alterações profundas em todo o sistema educativo.

Ciente que a construção de escolas inclusivas integra novos desafios de multiculturalidade, multidisciplinariedade, de inclusão das minorias raciais, culturais, religiosas e que num ambiente cada vez mais heterógeno torna-se premente encontrar na educação os alicerces à edificação de capacidades e competências de superação destas diferenças, não colocando a tónica tanto na igualdade, mas sim, na inclusão do diferente como recomenda Oliveira et al (2014) as políticas educativas em vigor em Angola estão projetadas em princípios de não exclusão de alunos com deficientes, mas na prática acabam por afastar inúmeras crianças e jovens (Woolf, 2015). A constatação desta realidade e o reconhecimento de progressos consideráveis reforça a pertinência da investigação, como alicerce de suporte à tomada de decisão pelos organismos competentes. Assim e ainda neste contexto é importante referenciar a “Estratégia do Executivo Angolano para os Direitos Humanos” enquanto documento orientador que visa enquadrar a atuação do Governo no âmbito dos Direitos Humanos, tendo como referência o Plano de Governação 2017-2022 e o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022.

A estratégia tem como base de sustentação legal a Constituição da República de Angola (CRA) e os tratados internacionais ratificados pelo país, designadamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos de 1986 e os compromissos de Angola para a eleição a membro do Conselho de Direitos Humanos 2018-2020 (MJDH, 2018).

No caso da Constituição de Angola aprovada pela Assembleia Nacional a 27 Janeiro de 2010, o artigo nº 23, consagra a igualdade e reconhece o direito de ninguém ser prejudicado, nem privilegiado, com base na “ascendência, sexo, raça, etnia, cor, deficiência, língua, local de nascimento, religião, convicções políticas, ideológicas ou filosóficas, grau de instrução, condição económica, social e profissional” (CRA,2010). A relação de cada ser com o Estado e deste com a sociedade está amplamente salvaguardada na moldura jurídica de Angola e para que não restem dúvidas sobre os cidadãos com deficiência o artigo nº 83 reconhece plenos direitos e deveres, com exceção do seu exercício em virtude da sua incapacidade. Neste sentido, o Estado Angolano assume uma política de defesa dos seus cidadãos e reconhece que numa primeira fase, mesmo que curta, são educados no seio das famílias e comunidade, e só depois entram no sistema pré-escolar. O processo de aprendizagem primeiro no pré-escolar, depois no sistema escolar é demorado, consome tempo e recursos e visa capacitar geração, após geração, para o melhor exercício das suas capacidades e aplicação de competências.

O Estado assume uma política de prevenção, tratamento, reabilitação e integração dos cidadãos com e sem deficiência e de apoio às suas famílias. Reconhece a importância da mobilidade no caso de cidadãos com deficiência e a necessidade da não existência de qualquer tipo de obstáculos que restingam este direito. Estabelece políticas alicerçadas na necessidade de sensibilizar a sociedade sobre os deveres de inclusão de cidadãos com deficiência e assume que ao Estado compete desenvolver uma política de ensino capaz de responder as necessidades dos cidadãos com deficiência (CRA,2010).

Tendo em consideração o objetivo de transformar Angola em uma referência internacional de Direitos Humanos, o Decreto Presidencial Nº77/18, de 15 de março, aprovou o Estatuto do Ministério da Justiça e Direitos Humanos (MJDH), bem como, as competências consideradas necessárias para promover a justiça e a proteção dos direitos humanos. Para a concretização da sua estratégia, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos (MJDH) conta com a colaboração da sua estrutura hierárquica e com dos organismos do Estado que considerar pertinentes (MJDH, 2018). No entanto, não é plausível desejar ser um país de referência internacional em Direitos Humanos se não respeitar os direitos dos cidadãos portadores de deficiência, em geral, e em particular no acesso ao conhecimento e a uma vida condigna.

Assim, sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é conveniente explicar que o Estado Angolano aprovou a 11 de Dezembro de 2006 a Convenção e seu Protocolo Adicional por via da resolução n.º 1/13, de 11 de Janeiro de 2006, tendo depositado os instrumentos da ratificação no dia 19 de Maio de 2014, numa clara reafirmação do seu compromisso com a valorização da diferença como parte da diversidade humana e elaborou o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Educação Especial para Período 2007-2015 (INEE, 2006).

Fruto do trabalho desenvolvido e em colaboração com entidades como a UNICEF, a qualidade e eficiência da oferta educativa angolana registou significativas melhorias, no entanto, cerca de 22% das crianças em Angola ainda se encontram fora do sistema de ensino e 48% das crianças matriculadas não concluem o ensino primário e apenas 11% das crianças dos 3 aos 5 anos têm acesso à educação pré-escolar (UNICEF, 2019).

A inclusão e a escola

A educação da próxima geração tem de ser uma prioridade, independentemente das capacidades ou incapacidades, físicas, intelectuais, emocionais, culturais e sociais de cada aluno, e neste sentido, os princípios da educação inclusiva têm sido muito debatidos e estão consagrados em diversas conferências mundiais (Fávero et al, 2009). No entanto, não basta inventar cimeiras, cheias de boas intenções, mas que podem correr o risco de se transformarem em importantes cerimónias de relações públicas, enquanto os problemas sobre a inclusão vão aumentando todos os dias, com dramáticos reflexos para os próprios e suas famílias. Os anos vão passando e começa a ficar distante o ano de 2008, altura em que foi reconhecido em conferência internacional, que para se falar em qualidade da educação inclusiva, é necessário primeiro assegurar o acesso de todos, e de seguida que os mesmos usufruam de uma educação capaz que os prepare devidamente para uma vida ativa (Ainscow, 2009). Conscientes que a temática não é fácil, é, no entanto, evidente que apesar de ser difícil colocar em prática princípios e diretrizes internacionais principalmente, perante a realidade que Angola ainda vivencia em termos de sistema educativo, é imperioso adotar uma linha de pensamento em que as escolas devem acolher todos os alunos, independentemente de serem portadores de deficiência ou superdotados, de viverem na rua, ou com famílias completamente destruturadas, ou ainda em famílias nómadas, ou de zonas desfavorecidas e marginalizadas. Existe futuro para muitas destas crianças e jovens, mas decididamente vai ter de passar pelos “bancos da escola”.

Frequentemente, recorre-se ao termo discriminação para justificar qual procedimento menos correto no âmbito da política educativa, mas isto é uma falácia, dado que esconde todos os outros fatores que dificultam a adoção de uma política mais assertiva.

O termo discriminação é recorrentemente utilizado quando se pretende atacar o trabalho que está a ser desenvolvido. Incorpora uma conotação negativa e evidencia de uma forma subtil que existe desrespeito, por alguém, enquanto cidadão, impedindo a sua participação em condições de liberdade e igualdade (Ferreira, 2009).

A audácia não reconhecida como imprudência implica que o ensino inclusivo independentemente dos talentos, deficiências, origem socioeconómica ou origem cultural dos alunos, lute para corresponder às necessidades de todos e de cada um. “A inclusão de todos os alunos ensina ao aluno portador de deficiências e aos seus colegas que todas as pessoas são membros igualmente valorizados da sociedade, e que vale a pena fazer tudo o que for possível para poder incluir todos na nossa sociedade” (Stainback & Stainback, p.250, 1999).

Estudo e trabalho são assim deveres do ser humano, mas ninguém pode ensinar o que não sabe, por isso Fávero et al (2009) destacam a importância de olhar para as capacidades e competências dos professores. Sem uma aposta firme nesta temática dificilmente é possível pedir aos professores que sejam capazes de responder às necessidades todos os alunos.

Formação de Professores e a Inclusão

O professor é o pilar essencial na aprendizagem dos alunos e, por inerência de funções é, ou deveria ser, fonte de transmissão de informação e de partilha de conhecimento. Disponível, atento, exemplo da importância da aquisição constante de conhecimentos, numa época, em que o conhecimento de hoje rapidamente corre o risco de ficar obsoleto, como referem Rodrigues e Lima-Rodrigues (2012) compete ao professor acompanhar as mudanças existentes na sociedade, com o propósito de oferecer o melhor para os seus alunos.

Molina (2009), a este propósito, destaca que não existem dois alunos iguais e a diversidade é uma qualidade que concede ao ser humano uma condição especial. A singularidade é fruto da diferença, e se todos somos diferentes, a forma como absorvemos a informação e a transformamos em conhecimento depende de um todo conceptual individual e ligado às características e vivencias individuais. Cada aluno ao longo do seu processo de aprendizagem constrói um conhecimento que é só seu. Também não existem dois professores iguais, mas todos necessitam de estar preparados e capacitados em termos pedagógicos para exercer na diversidade.

A mudança de paradigma expressa na canalização de recursos e alteração de comportamentos face às necessidades da escola inclusiva, deve ter em consideração que qualquer aluno num determinado momento, pode precisar de qualquer tipo de apoio. Obviamente que esta transição obriga à criação de um novo olhar as competências dos professores, mas também, sobre as atitudes destes face à inclusão (Azevedo, 2015). Assim, não é possível ou pelo menos desejável quer abordar a inclusão, sem envolver comportamentos, atitudes e conhecimentos dos professores. A inclusão não é um processo imediato, não se cria por decreto – representa um projeto, políticas condições ao nível de recursos, mas essencialmente uma adoção de uma linha de pensamento. Carece de uma estratégia concertada disponibilidade para aprender e partilhar conhecimentos e utilizar novas técnicas de ensino mais eficazes (Bender, Vail & Scott, 1995). Este aspeto é abordado no relatório “Educação um Tesouro a Descobrir”, da Comissão da UNESCO sobre a Educação para o Século XXI (1996) o qual destaca a importância do conceito de educação ao longo da vida, como pedra angular para o desenvolvimento do século XXI (Delors et al, 1996). A eliminação da distinção tradicional entre educação formal inicial e educação permanente dos professores está em sintonia com outras profissões face à evolução das sociedades e obriga a que cada vez mais os professores necessitem de melhorar as suas competências, não só no domínio da sua área de conteúdos, mas também as competências transversais exigidas a um bom desempenho da sua prática. Um dos aspetos fundamentais é o acompanhamento das novas tecnologias e das suas potencialidades como recursos de apoio ao ensino. Outro é a necessidade de acompanhar a realidade envolvente, a qual está em constante mutação (Delors et al, 1996).

Assim, por aprendizagem ao longo da vida e de acordo com a Comissão Europeia (2000), é considerada toda e qualquer atividade de aprendizagem, com um propósito definido, empreendida numa base contínua e que vise a melhoraria de conhecimentos, aptidões e competências.

Em conformidade com os princípios de igualdade de oportunidades para todos os alunos, tanto no acesso, como na possibilidade de aprendizagem e aproveitamento escolar, é imprescindível que o sistema se preocupe com a formação dos seus professores, a qual tem de ter também em consideração uma planificação adequada em termos de distribuição geográfica dos mesmos (Correia, 2008).

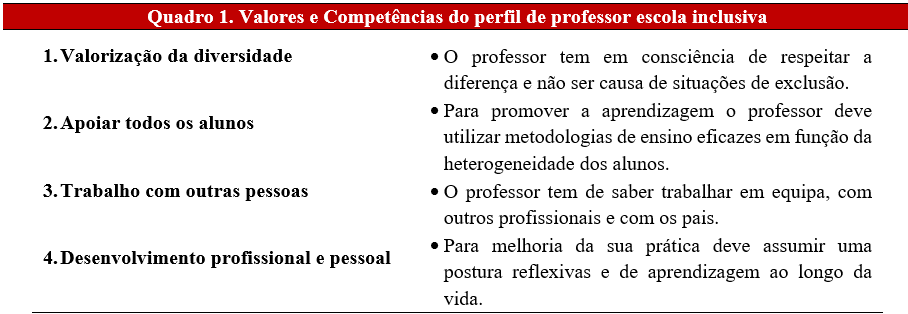

Como documento de orientação e reflexão a Agência Europeia para o Desenvolvimento da Educação Especial, também reconhecida simplesmente como Agência Europeia elaborou o Projeto Formação de Professores para a Inclusão. O projeto nasce da preocupação de concentrar num documento único as preocupações cada vez mais emergentes dos países membros, tendo evidenciado que a visão de um sistema educacional mais equitativo requer professores equipados não só com competências, mas também, com valores e crenças necessárias para alcançar os objetivos do sistema de educação inclusiva (Engelbrecht, 2013). No projeto referenciado foram identificados quatro valores essenciais, que alicerçam o desempenho dos professores em contextos inclusivos: a valorização da diversidade; a importância de apoiar todos os alunos; o trabalho em equipa e o desenvolvimento profissional e pessoal. Para cada um destes valores o relatório identifica conhecimentos, capacidades, atitudes e convicções necessárias a todos os professores, independentemente da área de conhecimento, do nível de ensino ou do tipo de escola em que irão exercer.

Estiveram envolvidos na elaboração do relatório cinquenta e cinco peritos nacionais de vinte e quatro países da União Europeia e o “Perfil de Professores Inclusivos” foi desenvolvido com base na investigação efetuada, mas também na partilha de conhecimentos e experiências.

O perfil traçado enlaça os valores e as áreas de competência que devem ser desenvolvidas num programa de formação de professores para a inclusão (Engelbrecht, 2013). No entanto, não basta enumerar valores, é necessário que os mesmos sejam vivenciados no exercício da prática, e que consigam responder aos desafios da vivencia quotidiana numa escola inclusiva.

A escola inclusiva, sendo uma das apostas mais importantes em termos da educação, e em teoria uma das mais equilibradas, a sua implementação, carrega um conjunto muito vasto de dificuldades que carecem de ser ultrapassadas. Para os alunos que necessitam de uma atenção especial, a escola representa muitos desafios, mas também não é fácil, para as famílias que os deixam num ambiente muito mais alargado e complexo, para os professores que se vêm a braços com turmas com capacidades e interesses muito heterógenos, nem para todos os colaboradores que fazem com que seja possível a escola funcionar.

Em suma, a escola inclusiva não é fácil, mas é sem dúvida a garantia de que a sociedade em que vivemos faz sentido e respeita e acolhe a diferença. Se existe um grito que faz sentido ouvir é o respeito pela dignidade humana, e apesar de recorrer a palavras e expressões banais a Agência Europeia enuncia capacidades, atitudes, convicções, valores, competências, comportamentos e conhecimentos capazes de conseguir atingir esse objetivo. Não alheios a este turbilhão, mas tendo por foco o a profissão de professor, estamos perante um profissional habilitado com um curso de superior, legalmente reconhecido, a quem foi atribuído um título académico que lhe reconhece competência técnica para lecionar. Neste sentido, emerge como pertinente questionar se será desejável uma formação específica para a inclusão. Segundo Leite (2016, p.2), “A inclusão não exige do professor competências de educação especial, mas requer as competências profissionais características da docência e um conhecimento profissional sólido nas suas diferentes dimensões”. Apesar de considerar que existe um conhecimento profissional específico dos docentes de educação especial, esta autora não acredita que exista um conhecimento profissional específico para se trabalhar em contextos inclusivos e, mais especificamente, em contextos escolares com alunos com “necessidades educativas especiais” (Leite, 2016, p.2).

Ou seja, nesta visão, a inclusão não exige do professor com competências de educação especial, saber lidar com diferentes projetos, diferentes estratégicas, mas requer as competências profissionais características da docência, em particular, um conhecimento profissional sólido nas suas diferentes dimensões, criatividade e capacidade de resolução de problemas (Nunes & Madureira, 2015).

A reflexão sobre esta temática conduz necessariamente a uma preocupação, que cruza várias direções, mas sobretudo e tendo presente a especificidade que pode ser considerada em termos de tema, é interessante ponderar qual é a sensibilidades dos professores que desempenham presentemente funções letivas em Angola. Este fator é extremamente importante, porque quanto mais bem preparados e motivados estiverem os professores, maiores são as garantias de sucesso dos alunos. Como consequência, a qualidade da educação depende de vários fatores e não pode ser encarada como uma questão isolada. Para que se considere que um país tem educação de qualidade, só a possibilidade de acesso ao ensino regular, não é garante de qualidade e por si só, não é suficiente.

Efetivamente, não é plausível falar de qualidade da educação sem equacionar processos pedagógicos inclusivos que permitam o envolvimento efetivo de alunos com necessidades educativas especiais, tendo em consideração que as escolas não se tornam inclusivas transplantando o pensamento e as práticas da educação especial para contextos regulares de ensino (Ainscow, 2009).

Segundo o projeto o “Perfil de Professores Inclusivos”, foram consideradas em termos de competências três elementos essenciais: atitudes, conhecimentos e capacidades (Agência Europeia, 2012). De acordo com o projeto mencionado, cada atitude ou convicção tem como suporte conhecimento e capacidades. Num ambiente inclusivo, não basta ser inteligente nem possuir as habilitações necessárias académicas necessárias para exercer porque, é também essencial a maneira como lidamos connosco e com os outros.

Os nossos valores, crenças e atitudes influenciam os nossos comportamentos enquanto professores, e os mesmos fatores determinam a maneira como desempenhamos a atividade. Para cada área de competência identificada, são apresentadas as atitudes essenciais, conhecimentos e capacidades que as suportam (quadro 1).

Quadro 1. Valores e Competências do perfil de professor escola inclusiva

A complexidade dos sistemas de ensino inclusivos necessita da agregação de competências múltiplas numa competência coletiva. A criação de sinergias entre as áreas de conhecimento, e a colaboração de todos, como elemento motivador e facilitador de aprendizagem é essencial para o sucesso dos alunos, independentemente das suas aptidões.

Castro Silva, Amante e Morgado (2017) alertam para que consoante o tipo de prática colaborativa, esta pode influenciar positivamente ou não o envolvimento dos professores, realidade que pode ter efeitos sobre o relacionamento entre pares. Para estes autores quando os professores se sentem mais apoiados é natural que se sintam mais comprometidos com a sua profissão. Paralelamente ao apoio da liderança da escola e dos pares, também os pais, famílias e comunidade detêm um papel fulcral. O ensino inclusivo é na sua conceção baseado em estratégias de trabalho colaborativo, pelo que não faz sentido não contemplar os pais e as famílias nesta abordagem (Bergeron, Rousseau & Leclerc, 2011).

Neste contexto, não pode ficar esquecida a importância das novas tecnologias e o seu contributo como incentivo e ferramenta de aprendizagem. Qualquer organização escolar ao tentar criar uma cultura de inclusão, que promova a aprendizagem de todos, sem exceção, terá de começar por reconhecer a importância dos valores e das competências dos professores. A aquisição de competências por parte dos professores depende da estruturação e conceção dos programas de formação adquiridas durante o ensino superior, a qualificação para lecionar no ensino de alunos com necessidades educativas especiais requer normalmente uma especialização consoante o enquadramento legislativo dos sistemas de ensino. No entanto, e face ao novo paradigma da escola inclusiva os planos de formação inicial, têm vindo gradualmente a ser incluídas matérias no âmbito das necessidades educativas especiais de forma discreta, sob a modalidade de cursos ou módulos (Lawson, Nowish, & Nash, 2013).

O “Perfil de Professores Inclusivos” deve ser utilizado como um instrumento de orientação na preparação e elaboração dos programas de formação, dado que não especifica os conteúdos, mas sim aconselha sobre os valores, atitudes, comportamentos e conhecimentos que devem trabalhados. Como explica Nóvoa (1994), não se pode pretender impor ambientes inclusivos, onde reina a diversidade, sem que os professores estejam preparados para enfrentar tal enquadramento.

Numa era marcada pela abundância da informação, segundo o relatório TALIS – Teaching and Learning International Survey 2018 Results espera-se que os professores tenham um conhecimento profundo e amplo do que ensinam. Espera-se que promovam o desenvolvimento intelectual, mas também emocional dos alunos. Espera-se que fomentem a curiosidade e a pesquisa. Espera-se que desenvolvam competências digitais. Espera-se que trabalhem proactivamente com os colegas, com os pais e com a comunidade, cultivando uma escola baseada na defesa do “Compartilhar e Cuidar”, aberta à inovação tecnológica e a novas práticas de ensino (OECD, 2019). Isto porque compete aos professores preparar os alunos para desempenhar um papel ativo em todas as dimensões da vida. Enquanto alunos precisam de navegar através da incerteza, através de uma grande variedade de contextos: no tempo (passado, presente, futuro), no espaço social (família, comunidade, região, nação e mundo) e no espaço digital. Precisam ainda de aprender a saber envolver-se com o mundo natural, para apreciar a sua fragilidade, complexidade e valor (OECD, 2019). Em muitos aspetos, é difícil separar a formação de professores e as ciências da educação, uma vez que as ciências da educação são fundamentais para a formação de professores e há uma considerável sobreposição entre as duas (Comissão Europeia, 2010).

Método

Participantes

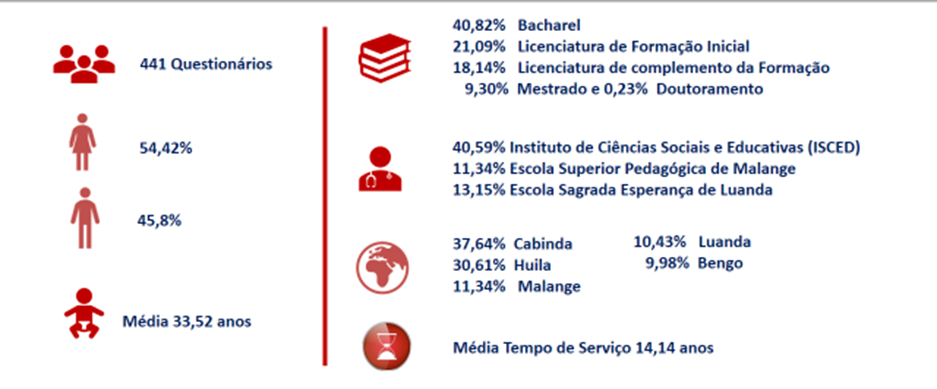

No presente foram considerados validados 441 questionários aplicados a professores a exercer em Cabinda, Huila, Luanda, Bengo e Malange. A instituição mais representativa da amostra foi o Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) com 179 professores, dos quias 67 professores de Cabinda, 71 professores de Huila e 41 professores de Luanda, logo seguida da Escola Sagrada Esperança de Cabinda com 58 professores. A amostra é maioritariamente constituída por professores do género feminino (54,42%) e a habilitação mais frequente é o Bacharelato (40,82%). Apenas 21,09% os inquiridos têm Licenciatura, 9,30% têm Mestrado e um possui Doutoramento. A idade média é de 33 anos e o tempo médio de serviço de 14 anos.

Instrumento

Foi elaborado para o efeito um questionário dividido em cinco partes. A primeira parte tem como objetivo proceder à caracterização sociodemográfica. A segunda parte visa conhecer e compreender qual o grau de concordância sobre um conjunto de 66 afirmações agrupadas em 9 dimensões: Escola Inclusiva, Políticas Inclusivas, Estabelecimento de Valores Inclusivos, Flexibilidade Curricular, Recursos/Material, Liderança, Relação Interpessoal, Experiência e Formação e Motivação para a Formação em Educação Especial. Para o efeito, utilizou-se uma escala de Likert de 1 a 5 pontos, sendo o 1 – Discordo Totalmente e o 5 Concordo Totalmente. A terceira parte pretende identificar dificuldades através de um conjunto de 23 questões organizadas em 3 dimensões: Modalidade de Atendimento, Educação Apropriada e Adequação dos Serviços. Para o efeito, utilizou-se uma escala de Likert de 1 a 5 pontos, sendo o 1 – Dificuldade Mínima e o 5 – Dificuldade Máxima. A quarta parte visa identificar a importância atribuída pelos inquiridos face a diferentes temáticas de formação de professores. Para o efeito utilizou-se uma escala de Likert de 1 a 5 pontos, sendo o 1 – Importância Mínima e o 5 – Importância Máxima. A quinta parte Questões sobre os serviços e apoios disponibilizados pela escola, com resposta de tipologia – sim ou não.

Procedimento

A recolha da informação totalizou 555 inquéritos, no entanto, para a análise estatística apenas foram considerados os questionários integralmente preenchidos e validados o que representa 441 inquéritos. Os questionários foram disponibilizados em papel nas instituições selecionadas e os professores convidados a participar via carta de apresentação da investigação e reuniões presenciais. Foi solicitada a assinatura de termo de consentimento, mas garantida a confidencialidade dos dados recolhidos.

Resultados

Sobre as 9 dimensões estudadas cumpre salientar que em relação à Escola Inclusiva, 54,1% dos inquiridos estão de acordo e concordam totalmente com o facto da “escola adota medidas eficazes para evitar atitudes de violência ou de provocação”. Também 51,3% afirmaram que “a escola é acolhedora para todos e que a mesma procura tornar o seu edifício fisicamente acessível a todos”. A aceitação de alunos com deficiências pelos seus colegas e o desenvolvimento de relações positivas entre eles são considerados aspetos fundamentais para o sucesso do processo de inclusão.

Quanto às Políticas Inclusivas, observamos que 52,2% dos elementos da amostra referiram que concordam/concordam totalmente com o facto dos docentes se sentirem parte integrante do agrupamento escolar e partilham os seus valores e crenças. A questão de a diversidade dos alunos ser encarada como um recurso valioso, só é corroborada por 49,0% e a maioria dos inquiridos considera que os docentes não reagem positivamente às dificuldades sentidas pelos alunos.

Na dimensão Estabelecimento de Valores Inclusivos 72,7% dos inquiridos afirmou que concorda/concorda totalmente com a filosofia veiculada pela sede do agrupamento de escolas que inibe as barreiras à aprendizagem e promove o apoio à participação de todos os alunos e apenas 57,8% considera que a inclusão favorece o desenvolvimento de todos os alunos.

No que concerne à Flexibilidade Curricular 50,5% considera que o sistema de avaliação valoriza tudo o que os alunos conseguem realizar e 44,6% concordaram com o facto de os objetivos curriculares reconhecerem a diversidade dos alunos, nomeadamente, quanto à sua cultura/língua materna, género, capacidades e incapacidades.

Sobre a dimensão Recursos/Material cerca de 70,7% dos participantes concordam/concordam totalmente com a questão dos alunos, na sala de aula, serem incentivados a trabalhar em grupo. O incentivo em trabalhar em pares, de maneira a amenizar as suas dificuldades também obteve 63,4% de concordância dos inquiridos.

A liderança é um dos aspetos extremamente importantes em qualquer instituição. A dimensão Liderança, através da questão “os órgãos de direção e gestão do agrupamento de escola têm uma atitude decisiva em relação aos valores e normas existentes na sua escola” reuniu 52,2% de concordância dos inquiridos. As “estratégias de aperfeiçoamento do corpo docente (formação interna) ajudam os professores a responder melhor à diversidade dos alunos” obtiveram a concordância de 50,5% dos inquiridos.

Relativamente à dimensão Relação Interpessoal 59,2% consideram que “as pessoas se relacionam e reconhecem a sua importância como indivíduos” e 58,9% concordou/concordou totalmente que “o corpo docente colabora com os pais e incentiva-se a participarem como parceiros no processo de aprendizagem dos seus filhos”.

Na dimensão Experiência e Formação, devemos destacar a questão “a evolução dos alunos com necessidades educativas especiais depende em grande parte das soluções pedagógicas encontradas pelo professor”, tendo obtido a concordância/concordância total de 64,7% dos inquiridos. É importante destacar que 61,9% dos inquiridos consideram que “a formação específica em ensino especial influência as atitudes dos professores face à inclusão de alunos com necessidades educativas no ensino regular”.

Sobre a dimensão Motivação para a Formação em Educação Especial 64,4% considera que “na perspetiva de experiências profissionais seria a formação em necessidades educativas especiais um fator motivacional a elevar, seu perfil profissional”. Por outro lado, 63,4% concordaram com o facto da “formação pessoal seria para si motivação ou interesse pessoal e profissional para melhor lidar com salas de aulas inclusivas”.

Como referido anteriormente pretendeu-se ainda identificar dificuldades tendo sido construído um novo conjunto de questões, as quais foram organizadas também em dimensões: Modalidade de Atendimento, Educação Apropriada e Adequação dos Serviços.

Sobre a Modalidade de Atendimento de acordo com os inquiridos a “utilização de novas tecnologias” é considerada a maior dificuldade, logo seguida da “promoção de autonomia na aprendizagem”.

Já no caso da dimensão Educação Apropriada o maior grau de dificuldade foi atribuído à “apresentação clara dos objetivos académicos e sociais” e a “utilização de adaptações curriculares”.

No que respeita à dimensão Adequação dos Serviços as maiores dificuldades dos inquiridos foram identificadas como “modificar (adequar) os currículos comuns para facilitar a aprendizagem de alunos com NEEs” e conseguir “propor ajuda suplementar e serviços de que o aluno necessite para ter sucesso na sala de aulas e fora dela”. Tendo em consideração as dimensões utilizadas no questionário em termos de análise global a dimensão 7 – Relação Interpessoal e a dimensão 1 – Escola Inclusiva são as que apresentam melhor nível de Alpha de Cronbach, com o valor de 0,872 e 0,833, respetivamente, indiciando assim uma ótima consistência interna. A dimensão 3 – Estabelecimento de Valores Inclusivos foi a dimensão que demonstrou uma menor consistência interna (Alpha de Cronbach 0,589). Para um maior conhecimento e compreensão da problemática em estudo foi ainda recolhida informação sobre o grau de importância atribuído a uma seleção de temáticas de formação os quais foram submetidos a uma Análise Fatorial Exploratória (AFE) em componentes principais com uma rotação varimax, tendo sido obtido um valor de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) de 0,966. Das temáticas de formação apresentadas os inquiridos em termos de valor médio de importância destacaram a “Formação em: Dificuldade de aprendizagem específica”, a “Formação em: Currículo e Necessidades Educativas Especiais” e a “Formação de Iniciação a Língua Gestual Angolana”.

Conclusões

Apesar dos dados obtidos evidenciarem uma postura de abertura das escolas aos princípios de inclusão, o facto de só 49% dos inquiridos considerarem a diversidade dos alunos como um recurso valioso, é na verdade um dado preocupante, bem como, o não reconhecimento da existência de uma política eficaz de minimização da exclusão escolar. No entanto, maioritariamente os inquiridos consideram que o contacto entre alunos ajuda a crescer o respeito mútuo, que a inclusão favorece o desenvolvimento de todos os alunos, e que os alunos com necessidades educativas especiais para se desenvolverem socialmente e intelectualmente devem estar junto com as outras crianças ou jovens. O hiato entre a abertura ideológica e a concretização com sucesso de práticas inclusivas tem de ser alcançado através da dotação de recursos materiais e humanos, que cruzem a necessidade de repensar a formação de professores e a sua carreira, bem como, a criação de estratégias mais incisivas sobre a resolução das dificuldades das próprias escolas, numa visam integrada da oferta global de um projeto de escola para todos. Sem professores e demais profissionais adequadamente preparados para os desafios da escola inclusiva e sem serviços de apoio para os alunos com necessidades educativas especiais, a tão ambicionada qualidade do sistema de ensino Angolano pode ficar comprometida, apesar das melhorias já verificadas. .

A concretização dos objetivos e ideais da inclusão só é viável com a dotação de recursos materiais e humanos alicerçados numa Política Inclusiva clara e exequível, que minimize as dificuldades agora vivenciadas e identificadas pelos inquiridos. A motivação e a liderança são duas temáticas, que se evidenciaram como essenciais na construção de escolas verdadeiramente inclusivas. Foram também identificadas as formações mais valorizadas pelos inquiridos para exercer a atividade de professor em escola inclusiva.

Referências

Ainscow, M. (2009)Tornar a educação inclusiva: como esta tarefa deve ser conceituada? Em O. Fávero, & et al., Tornar a educação inclusiva (pp. 11-23). Brasília: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Ainscow, M., Dyson, A., & Weiner, S. ( 2013).From exclusion to inclusion: ways of responding in schools to students with special educational needs. Manchester: Centre for Equity in Education, University of Manchester .

André, C. (2018). Ensino especial ganha novo impulso a partir deste ano. Jornal de Angola. Obtido em 21 de Dezembro de 2018, de http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/ensino_especial_ganha_novo_impulso_a_partir_deste_ano

Azevedo, J. (2015)Nenhum aluno pode ser deixado para trás! É preciso renovar os processos pedagógicos e a organização das escolas. Conferência EPIS-Empresários pela Inclusão Social, sob o tema “Escolas de futuro”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Bender, W. N., Vail, C., & Scott, K.(1995). Teachers Attitudes Toward Increased Mainstreaming: Implementing Effective Instruction for Students with Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 28(2), pp. 87-94.

Bergeron, L., Rousseau, N., & Leclerc, M.(2011) La pédagogie universelle: au cœur de la planification de l’inclusion scolaire. 39(2), pp. 87-104.

Camara, B. Necessidades Educativas Especiais em Angola. Senegal(1998): UNESCO – Bureau Régional de Dakar.

Castro Silva, J., & Martins, E. D.(2002) Envolvimento Parental na Escola: Relato de uma experiência. Aprender, pp. 79-88.

Chambal, L. A. A Educação Especial em Angola (2014): O Estágio Atual da Implementação das Políticas Educacionais Inclusivas. Anais do Congresso Brasileiro de Educação Especial. Rio de Janeiro: Universidade Federal de São Carlos.

Comissão Europeia (2010). Reference Points for the design and delivery of degree programmes in education. Tuning Educational Structures in Europe. Bruxelas: Comissão Europeia.

Comissão Nacional da UNESCO (1994). Declaração de Salamanca – Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais. Lisboa: Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Constituição da República de Angola (2010) – CRA. Diário da República I Série nº 23 de 5 de Fevereiro de 2010. Diário da República , pp. 141-187.

Engelbrecht, P ( 2013). Teacher education for inclusion, international perspectives. European Journal of Special Needs Education, 28(2), pp. 115-118.

Fávero, O., Ferreira, W. (2009). Ireland, T., & Barreiros, D. Tornar a Educação Inclusiva. Brasília: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Ferreira, M. C. A. (2003). Construção da escola inclusiva – um estudo sobre a escola em Bragança. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança.

Ferreira, W. B. (2009). Entendendo a Discriminação contra Estudantes com Deficiência na Escola. Em O. Fávero, W. Ferreira, T. Ireland, & D. Barreiros, Tornar a Educação Inclusiva (pp. 25-54). Brasília: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Freire, S. (2016) Um olhar sobre a inclusão. Revista da Educação, XVI(1), pp. 5-20, 2008.

Imms, C., & et al. Participation, both a means and an end: a conceptual analysis of processes and outcomes in childhood disability. United Kingdom: Mac Keith Pres.

Instituto Nacional para a Educação Especial – INEE. (2006). Plano Estratégico de Desenvolvimento da Educação Especial em Angola 2007-2015. Abrindo caminhos para um futuro de esperança. Luanda: Centro de Documentação e Informação – Ministério da Educação.

Lawson, H., Norwich, B., & Nash, T.(2013). What trainees in England learn about teaching pupils with special educational needs/disabilities in their school-based work: the contribution of planned activities in one-year initial training courses. European Journal of Special Needs, 28(2), pp. 136-155.

Le Boterf, G.( 2006). Avaliar a competência de um profissional. Três dimensões a explorar. Reflexão RH, pp. 60-63.

Lei n.º 13/01 de 31 dezembro. (2001). Lei de Bases do Sistema de Educação. Luanda: Assembeia Nacional da República de Angola.

Lei n.º 17/16 de 7 de outubro. (2016). Lei de Bases do Sistema de Educação. Luanda: Assembeia Nacional da República de Angola.

Leite, T. S. (2016). Formação de professores para a inclusão. Conferência apresentada no Congresso Internacional Escola Inclusiva – Educar e formar para a vida independente (pp. 1-10). Cascais: CERCICA – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais.

Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos – MJDH. (2018). Estratégia do Executivo de Médio prazo para os Direitos Humanos 2018-2022. Luanda: Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos da República de Angola.

Molina, S. J. (2009). Serão realmente especiais as necessidades educativas dos alunos e alunas? A intencionalidade do discurso. Revista Lusófona de Educação, 13, pp. 155-170.

Nóvoa, A.(1994). Relação Escola/Sociedade : Novas Respostas Para um Velho Problema. III Congresso Estadual Paulista sobre a Formação de Educadores (pp. 1-18). Águas de São Pedro: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.

Nunes, C., & Madureira, I.(1990).Desenho Universal para a Aprendizagem: Construindo práticas pedagógicas inclusivas. Da Investigação às Práticas, 5(2), pp. 126-143.

Oliveira, T., & et al.(2014). O projeto político pedagógico e o ensino superior no brasil pós 1990: implicações históricas e políticas. Em A. Lopes, & et al. , Trabalho Docente e Formação. Políticas, Práticas e Investigação: Pontes para a mudança (pp. 765-776). Porto: CIIE – Centro de Investigação e Intervenção Educativas.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) . (2019). Talis 2018 Results (Volume I). Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. (Paris, Ed.) Obtido em 22 de Junho de 2019, de OECD Publishing: https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en.

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO. (1990). Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. World Conference on Education for All. Jomtien: UNESCO Digital Library website. Obtido em 25 de Novembro de 2018, de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000086291_por.

Pereira (Coord.), F., & et al.(20011). Educação Inclusiva e Educação Especial. Estoril: Editora Cercica.

Rodrigues, D. (2008). Educação e Diferença. Porto: Porto Editora.

Rodrigues, D., & Lima-Rodrigues , L.(2012). Formação de Professores e Inclusão: como se reformam os reformadores? Em D. R. (org.), Educação Inclusiva. Dos Conceitos às práticas de Formação (pp. 89-108). Lisboa: Instituto Piaget.

Stainback, W., & Stainback, S. (1999). A aprendizagem nas Escolas Inclusivas: E o Currículo? Em W. Stainback, & et al., Inclusão: um Guia para Educadores (pp. 240- 251). Porto Alegre: Artmed Editora.

Tomlinson, S. (2015). Is a sociology of special and inclusive education possible? Educational Review, pp. 1-9.

UNICEF. (2019). Educação. Obtido em 14 de Outubro de 2019, de Programa de Cooperação 2015-2019 assinado com o Governo de Angola: https://www.unicef.org/angola/educacao.

Woolf, S. B.(2015). Special Education Professional Standards: How Important Are They in the Context of Teacher Performance Evaluation? Teacher Education and Special Education, 38(4), pp. 276-290.

¹Professora Doutora em ciências da Educação na especialidade de NEE

Formada pela UNL( Universidade Nova de Lisboa) em parceria com ISPA- Lisboa.

Endereço: Angola-Cabinda

deolindandala@gmail.com

ORCID https://orcid.org/000-0003-4216-2414