TECNICAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL FEASIBILITY OF THE USE OF RUBBER POLYMERS IN ASPHALT PAVING WORKS IN THE CITY OF PORTO VELHO – RONDÔNIA.

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ra10202507091042

Robinilson Gusen Braga1;

Gilson Castro de Morais2;

Arthur de Souza Moret3;

Cezar Oliveira de Souza4;

Letícia Adão da Silva5;

Tatiane Ragnini Picoreli6;

José Carlos Dias Curvelo Júnior7;

Andrea Barbieri de Barros8

Resumo

Este estudo tem como objetivo avaliar a viabilidade técnica, econômica e ambiental da incorporação de raspa de pneu inservível ao ligante asfáltico CAP-20, visando sua aplicação em obras de pavimentação na cidade de Porto Velho-RO. A metodologia consistiu na coleta de material betuminoso usinado, caracterização da mistura controle e realização de ensaios técnicos conforme normas DNER e ABNT, comparando-se os resultados obtidos com amostras contendo 5% e 10% de borracha. Os resultados demonstraram que, do ponto de vista técnico, a amostra com 5% apresentou desempenho dentro dos limites normativos, enquanto a de 10% apresentou limitações na relação betume-vazios. Os ganhos ambientais e econômicos foram significativos, incluindo redução de resíduos, economia de CAP e mitigação de vetores de doenças.

Palavras-chave: Asfalto Borracha. sustentabilidade, CAP-20, reciclagem de pneus, pavimentação.

1. INTRODUÇÃO

A cidade de Porto Velho-RO, ao longo dos tempos transita por períodos de grande ascendência econômica, em virtude de investimentos como obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), instalação de Usinas Hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, instalação de grandes empresas e pôr fim a ascendência do agronegócio, com plantio de soja, milho, café, criação de bovinos, elevando o estado a uma condição de destaque produtivo tanto na Região Norte, bem como no Brasil.

Estes fatores têm sido um grande atrativo para a imigração de pessoas oriundas das mais diversas regiões do país. Com base neste fato nota-se um aumento nas taxas de crescimento populacional, em virtude deste fenômeno também se observa um aumento crescente na frota de veículos, consequentemente um crescente índice no número de pneus inservíveis apesar dos sistemas de coleta e retorno do produto, utilizado para descartes corretos, todavia ainda facilmente são encontrados em beiras de estradas, rios, terrenos baldios, estocados a céu aberto ou mesmo em lixões.

Os pneus inservíveis tornam-se um agente para a proliferação de insetos entre eles o da espécie Aedes Aegypti (dengue), além de servir como habitat de roedores, aracnídeos, entre outros, exigindo dos órgãos responsáveis pelo controle, (e ou até mesmo extinção dos mesmos) grandes investimentos de ordem econômica.

Pneus ou materiais pneumáticos possuem um grande potencial volumétrico e leva de 400 a 800 anos para entrar em processo degradativo, devido a isso foi formulada uma resolução do CONAMA nº 258 de 26 de agosto de 1999 que trata do destino final de pneumáticos. A medida determina que, a partir de 2002, para cada quatro pneus fabricados no país ou importados, os fabricantes devem recolher um pneu inservível. A proporção sobe para um a cada dois fabricados em 2003, passando para um por um em 2004. Já em 2005, a cada quatro pneus fabricados terão que ser retirados cinco usados, é de responsabilidade pela fiscalização o IBAMA com a aplicação de multas e medidas cabíveis para a aplicação da resolução. (CONAMA, 1999).

Esta medida vem colaborar para um processo organizado de captação e negociação entre empresas fabricantes e entidades que utilizam o pneu como insumo de produção. Embora, ainda persistam significativas quantidades que tem como destino final o meio ambiente ou lixões, sendo às vezes queimados a céu aberto, acarretando imensos problemas para o meio ambiente, seja pela poluição gerada pela emissão de gases, porque é derivado de petróleo e composto basicamente pela banda de rodagem (83% Carbono; 7% Hidrogênio; 2,5% Oxigênio; 0,3% Enxofre e 6% de cinzas) e aro de aço (LUND, 1993).

No processo de queima são emitidos gases comuns aos hidrocarbonetos (NOX, SO², CO, CO², material particulado, HC e óleo pirolítico). A emissão de efluente gasoso NOX provoca chuva ácida e contribui para o aquecimento global, além de acarretar ao homem irritação nos olhos, garganta e aparelho respiratório, reduz a função pulmonar e podendo causar enfisema (LABORATÓRIO DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA USP, 1998).

A emissão de efluente gasoso SO² provoca chuva ácida, provocando no homem problemas respiratórios, aumenta a incidência de rinite, faringite e bronquite (LABORATÓRIO DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA USP, 1998).

Para a emissão de CO e CO² Moura, (2000) acrescenta que estes efluentes gasosos contribuem com a formação do efeito estufa e o aquecimento global, além de serem fatais para o homem em altas doses, afetam o sistema nervoso, cardiovascular e os pulmões. Dificultam o transporte de oxigênio do sangue, ocasionam falhas de percepção, reflexos retardados e sonolência. O dióxido de carbono é apontado como o vilão da exacerbação do efeito estufa, uma vez que sua presença na atmosfera decorre grande parte de atividades humanas.

O material particulado segundo o Laboratório e Poluição Atmosférica USP, (1998), quando inaladas, atingem o pulmão, provocam alergias, asma e bronquite, algumas são cancerígenas provocando mutações genéticas com reduções da função respiratória em crianças.

Voltando ao CO² sua estabilização ou mesmo diminuição do teor na atmosfera requer a diminuição significativa de sua emissão. Ao interagir com a irradiação infravermelha o CO² absorve-a em quantidades significativamente em suas estreitas faixas de comprimentos de ondas inferiores a 5 µm e em uma ampla faixa acima de cerca de 13 µm. Portanto, como a água e o CO² não absorvem entre 7 µm e 13 µm ocorre na atmosfera uma “janela espectral” pela qual a irradiação infravermelha emitida pela superfície terrestre escapa, perdendo-se no espaço. Esta irradiação 17 corresponde a 6 % da irradiação solar que atinge a terra causando um aumento significativo na temperatura terrestre (TOLENTINO e ROCHA FILHO, 1998). O efluente oleoso “Óleo pirolítico”, devido ao seu alto potencial calorífero é gerado pela queima incontrolada. Um único pneu pode ser capaz de liberar de seis a sete mil Kcal, ocorrem reações de pirólise, produzindo como subproduto um alcatrão oleoso. Este produto do óleo pirolítico consiste numa mistura de nafta, benzeno, tiazóis, aminas, atilbenzeno, tolueno, e outros hidrocarbonetos, além de metais pesados como cádmio, cromo, níquel e zinco; estas substâncias quando depositadas no solo, em contato com as águas das chuvas podem infiltrar no solo atingindo o lençol freático, ou são transportados pelas enxurradas até atingirem rios ou igarapés (REIS e FERRÃO, 2000).

Dentre os objetivos do presente estudo está a análise da viabilidade de implantação do sistema produtivo de matéria prima para o processamento do asfalto borracha, destacando-se algumas questões que nortearão o presente estudo:

a) Analisar os custos, dados, referências e contextualizar no tocante ao efeito da adição de polímeros de borracha no processo de pavimentação, no que diz respeito a viabilizar tecnicamente sua implantação.

b) Investigar as possibilidades de implantação da adição de polímeros de borracha no processo de pavimentação, no que diz respeito a viabilizar economicamente sua implantação.

c) Avaliar as perspectivas no contexto técnico e econômico da adição de polímeros de borracha no processo de pavimentação e demonstrar se tais fatores justificam uma iniciativa ao custo-benefício ambiental.

A metodologia inicia-se através da coleta de material asfáltico usinado e confecção de corpos de prova com intuito de estabelecer uma amostra denominada perfil, sendo esta testada com todos os ensaios laboratoriais pertinentes a sua caracterização técnica. Posteriormente os corpos de prova serão processados através do extrator de betume para obter a real quantidade percentual de CAP-20 utilizada na usinagem bem como a caracterização granulométrica do agregado por 18 processo de peneiramento, estes procedimentos visam obter as características físicas e técnicas da mistura usinada, uma vez que os experimentos com adição de raspa de borracha em seus respectivos percentuais obedecerão a manipulação tanto da análise granulométrica de agregados em percentuais, quantidade de adição de CAP-20 em percentual e consequentemente, análise técnica e física das demais amostras. Tal procedimento visa garantir a uniformidade técnica das amostras com ressalvo para a CAP-20 das amostras que terão adição de raspa de borracha.

2. DESENVOLVIMENTO

A resolução do CONAMA nº 258 apresenta a necessidade conceitos relativos a pneus, advindo da: Portaria nº 5 – INMETRO, 14 de janeiro de 2000; Nota técnica – INMETRO DQUAL/DIPAC/ nº 083/2000, 03 de outubro de 2000 e a portaria nº 133 INMETRO, 27 de setembro de 2001: Já a nova Resolução nº 416 de 30 de setembro de 2009 mostra uma reestruturação da lei:

- Pneu ou pneumático: componente de um sistema de rodagem, constituído de elastômeros, produtos têxteis, aço, e outros materiais que ao ser montado em uma roda de veículo e contendo em seu interior fluido sobre pressão, sustenta elasticamente a carga do veículo e resiste à pressão provocada pela reação do solo, além de transmitir tração dada a sua aderência ao solo;

- Pneu novo: pneu de qualquer origem, que não sofreu qualquer uso, nem foi submetido a qualquer tipo de reforma, e não apresenta sinais de envelhecimento nem deteriorações;

- Pneu usado: pneu que foi submetido a qualquer tipo de uso e/ou apresenta desgaste; todo pneumático que foi submetido algum tipo de processo industrial com o fim específico de aumentar sua vida útil de rodagem nos meios de transporte, tais com recapagem, recauchutagem ou remoldagem;

- Pneu reformado: pneu que foi submetido a processos de reutilização da carcaça com o objetivo de potencializar sua vida útil, entre estes processos destacam-se a recapagem, recauchutagem e remoldagem.

- Pneu inservível: pneu usado que apresente danos em sua estrutura de forma irreparável, de modo a não prestar mais à rodagem ou à reforma.

Com referência a resolução do CONAMA nº 416 de 30 de setembro de 2009 em seu artigo 4º, os fabricantes, importadores, reformadores e os destinadores de pneus inservíveis deverão se inscrever no Cadastro Técnico Federal- CTF, junto ao IBAMA. Segundo o artigo 5º os fabricantes e importadores de pneus novos deverão declarar ao IBAMA em periodicidade máxima de um ano, por meio da CTF, a destinação adequada dos pneus inservíveis, onde o não cumprimento do artigo acarretará suspensão da licença de importação, no caso de armazenagem poderá ser considerado o armazenamento obrigatoriamente na forma de lascas ou picados desde que obedecidas às exigências do licenciamento ambiental para este fim, podendo estes ficar armazenados por 12 meses sendo que após este período ocorra a destinação final.

2.1 ESTRUTURA FÍSICA DO PNEU.

Inicialmente é necessário classificar os pneus de acordo com sua estrutura de fabricação sendo classificados como diagonal e radial. Pneu Diagonal (convencional): possui sua carcaça constituída por lonas têxteis cruzadas em relação às outras; Pneu Radial: constitui-se de uma ou mais lonas com cordonéis em paralelo e no sentido radial, as cintas de aço sob a banda de rodagem possibilitam a estabilidade dessa estrutura. Deste modo tem por vantagem, maior durabilidade, melhor resistência, maior eficiência nas frenagens e acelerações e economia de combustível (BRASILTIRES, 2009).

Geralmente os pneus são de cor negra, porque durante a fabricação, adiciona-se negro de fumo à composição da borracha. E sem esse elemento, os pneus se desgastariam muito rapidamente, este elemento garante maior durabilidade à borracha. Segundo Pirelli, (2000) apud Lacerda, (2001) e Brasiltires, (2009), definem que a sua estrutura é constituída de alguns componentes a se considerar;

- Carcaça: Parte resistente do pneu, objetiva resistir à pressão, peso e choques. É composta de lonas de poliéster, nylon ou aço. A carcaça retém o ar sob pressão que suporta o peso total do veículo.

- Talões: São estruturas internas de arames de aço de grande resistência, tendo por finalidade manter o pneu fixado ao aro da roda.

- Parede Lateral: São as laterais de carcaça. Revestidas por uma mistura de borracha com alto grau de flexibilidade e alta resistência à fadiga.

- Cinta (Lonas): Compreende o feixe de cintas (lonas estabilizadoras) que são dimensionadas para suportar cargas em movimento.

- Banda de Rodagem: É a parte do pneu que permanece em contato direto com o solo.

- Ombro: É o apoio dos pneus nas curvas e manobras.

- Nervura Central: Proporciona contato circunferencial do pneu com o solo.

2.2 DURABILIDADE DOS PNEUS

Os pneus, de modo geral, têm durabilidade de 25 mil a 70 mil quilômetros, dependendo dos cuidados do usuário e do seu uso (off-road, esportivo, urbano, estradal, mineração,…). Alguns cuidados podem ser tomados para aumentar a vida útil dos pneus:

1. O balanceamento e alinhamento a cada cinco mil quilômetros;

2. O rodízio de pneus, o qual deve ser feito a cada 10 mil km, até o pneu atingir a “meia-vida” ou profundidade dos sulcos de aprox. 3,5 mm. Depois desta profundidade, deve-se manter o pneu mais gasto no eixo dianteiro.

3. A calibragem é um fator muito importante para a vida útil dos pneus, é necessariamente fazer periodicamente, e sempre antes de viagens, com a pressão recomendada pelo fabricante do veículo (PIRELLI, 2010).

O pneu deve ser substituído quando seus sulcos atingirem a profundidade de 1,6 milímetros (de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo). Essa profundidade é apontada quando o desgaste atigir as ranhuras inferiores, indicadas pela sigla T.W.I. (Tread Wear Indicator). Caso haja bolhas ou deformações, o pneu 25 deve ser prontamente substituído, independentemente da profundidade dos seus sulcos, pois o pneu está estruturalmente comprometido (PIRELLI, 2010).

2.3 ATRATIVOS PARA A UTILIZAÇÃO DE PNEUS COMO SUBPRODUTO.

Devido ao grande quantitativo, volume e problemas de disposição, pesquisas objetivando envolver a reciclagem e reaproveitamento de pneus tem envolvido a comunidade científica nos últimos anos. A bibliografia especifica retrata alguns métodos utilizados para reutilização de pneus, ressalvando alguns atrativos para sua utilização como subproduto:

∙ É um material homogêneo, que permite a determinação das suas características de comportamento com mínima variação;

∙ Material com alta resistência ao intemperismo e ao envelhecimento;

∙ A carcaça de pneu se constitui em um resíduo de fácil transporte e pode ser encontrado em qualquer aglomerado urbano;

∙ O custo resume-se ao transporte dos locais onde foram gerados aos pontos de utilização;

∙ Seu manuseio não oferece riscos aos operadores (material inerte e atóxico;

2.4 O USO DE PNEUS EM PROCESSOS DE REAPROVEITAMENTO.

É de grande valia a citação de outras formas de reaproveitamento de pneus, dentre os quais se destacam; Impermeabilização, cobertura de aterros sanitários, extração de óleo e voláteis, barreiras contra ruído, reforço de material cimentado, compostagem, absorção de óleos, muros de gravidade e obras de contenção, estruturas de absorção de energia ou barreiras de inércia, proteção contra marés e reprodução da fauna marinha, construção de edificações, drenagem, concreto de baixo desempenho, agregado para placas de concreto, agregado para argamassa, entre outros. Lacerda, (2001), Kamimura, (2002), Moraes, (2004), Lagarinhos e Tenório, (2008) Barbosa, (2008), Di Giulio, (2007) destacam que a pavimentação é uma das áreas mais interessantes, promissoras e estudadas, obtendo maior potencial de utilização, devido a dois fatores: a utilização de uma larga escala de pneumáticos usados e a melhoria das características dos ligantes asfálticos e do concreto asfáltico com a adição de farelo de pneu.

Existem dois processos para a utilização da borracha de pneus em processos de pavimentação:

- Processo Úmido, a borracha moída é incorporada ao ligante asfáltico, antes de acondicionar o agregado.

- Processo Seco, onde a borracha moída é misturada com o agregado (KAMIMURA, 2002; MORAES, 2004; BARBOSA, 2008; e DI GIULIO, 2007).

2.5 PAVIMENTOS.

Os pavimentos são estruturas de múltiplas camadas, onde o revestimento é a camada destinada a receber a carga dos veículos e diretamente relacionado aos fatores climáticos, neste contexto o pavimento deve se apresentar de forma impermeável e resistente aos esforços de contato pneu-pavimento em movimento sendo estas variáveis em função de carga e velocidade.

A maior parte dos pavimentos brasileiros usa-se como revestimento, uma mistura de agregados minerais, de vários tamanhos, podendo também variar quanto à fonte, misturados com ligantes asfálticos que devem proporcionar os seguintes requisitos; impermeabilidade, flexibilidade, estabilidade, durabilidade, resistência à derrapagem, resistência à fadiga e ao trincamento térmico, de acordo com o clima e o tráfego previsto para o local (SENÇO, 2001).

Define-se pavimento como uma estrutura formada por múltiplas camadas capazes de suportar a ação danosa do tráfego e do meio ambiente. O desempenho de um pavimento é condicionado por um complexo conjunto de fatores, dentre eles as propriedades físicas e mecânicas das camadas que o constitui (SENÇO, 1997.)

Contextualizando, segundo Senço, (1972) pavimento é uma estrutura construída sobre a terraplanagem e destinada, economicamente, tecnicamente e simultaneamente a resistir e distribuir os esforços verticais oriundos do tráfego, melhorar as condições de rolamento quanto ao conforto e segurança e resistir aos esforços horizontais, tornando mais duráveis à superfície de rolamento, Branco, Pereira e Santos (2006) corroborando, adicionam a estes fatores a segurança, conforto e durabilidade nas ações tanto do tráfego bem como das intempéries causadas pela natureza.

As camadas que compõem um pavimento demandam componentes de alto custo e merecem atenção especial. Dentre estes fatores que influenciam no desempenho de uma camada asfáltica, ressaltam: dosagem, característica e qualidade dos materiais, condições de compactação, processo construtivo e plano de manutenção e restauração (SENÇO, 1997.)

Quando se aborda o fator custo dos materiais de construção, ressaltando os derivados de petróleo, e atenuando-se a disponibilidade de materiais naturais aliando-se a dificuldade de obtenção dos mesmos quando se tangenciam a aspectos ambientais ressalva uma nova perspectiva onde pesquisadores busquem alternativas para utilização de materiais que possam apresentar um bom desempenho com um relativo baixo custo (BARBOSA, 2008).

2.6 ASFALTO BORRACHA.

Um método para incorporar os benefícios de um polímero ao ligante asfáltico, e consequentemente reduzir problemas ambientais, é utilizar a borracha de pneus inservíveis através do processo de trituração em mistura asfálticas, uma vez que os pneus inservíveis se apresentam como um problema para a sociedade a iniciar-se pelo seu grande volume, danos ambientais, contaminação, proliferação de insetos e roedores transmissores de doenças.

Sua incorporação em processos de pavimentação apresenta-se como uma das técnicas de reciclagem mais utilizadas no mundo, pois agrega um grande volume desse resíduo, apresentando melhorias substanciais para as misturas asfálticas sob vários aspectos (BERNUCCI, et al 2007).

Kamimura, (2002) ressalta que durante anos engenheiros e químicos adicionam borracha natural (látex) e borracha sintética (polímeros) a ligantes asfálticos na incumbência de melhorar suas propriedades elásticas do ligante asfáltico. Só na década de 40 iniciou-se a história da adição de borracha reciclada nos processos de pavimentação.

Bernucci, et al (2007), Morais (2004), Lagarinhos e Tenório (2008), Di Giulio (2007), Kamimura (2002), em consenso relatam que a incorporação de borracha granulada (polímeros) em misturas betuminosas pode ser feita através de dois processos, Úmido (Wet Process) e Seco (Dry Process). O processo Úmido caracteriza-se pela adição de polímeros de borracha ao ligante asfáltico antes de adicionar os agregados (asfalto borracha), objetivando atuar como modificador do cimento asfáltico.

No processo Seco a borracha triturada é misturada com o agregado (agregado borracha) antes de adicionar-se o ligante asfáltico, em substituição de uma pequena parte dos agregados finos. Fontes, et al (2007), e Bernucci, et al (2007), ressaltam que, o processo úmido de produção apresenta dois sistemas produtivos. O Continuous Blend, no qual o asfalto-borracha é confeccionado na própria instalação de produção das misturas (tanques ou caminhões), devendo ser aplicado imediatamente após a sua produção devido à sua instabilidade.

O sistema Terminal Blend, produzido em planta industrial, podendo ser estocado.

3 METODOLOGIA.

Inicialmente foi coletada uma amostra usinada de material asfáltico para através de toda uma bateria de testagens estabelecer suas características físicas e granulométricas, para a partir deste momento manipular a amostra com adição de borracha de forma que todas as suas características físicas e granulométricas sejam mantidas conforme a amostra perfil, tendo como variável diferenciada apenas a adição de borracha em seus respectivos escores de 5 e 10%.

3.1 EQUIPAMENTOS.

E1. Usina de asfalto gravimétrica mod. UA 260/80 TH Fabricante Clemente Cifali S/A Máquinas Rodoviárias.

E2. Prensa elétrica Marshal DNER-ME 043, conjunto composto por anel dinamométrico com capacidade de 5000 kgf, marca Solotest, com marcadores marca Mitutoio escalonado de 0,01 a 10 mm, modelo 1030220.

E3. Penetrômetro universal, DNER-ME 003, ASTM D5, com cursor vertical de 40 mm e subdivisão de 0,1 mm e agulha em aço marca Solotest.

E4. Bacias em alumínio.

E5. Jogo de bandejas galvanizadas, marca Solotest.

E6. Colher para solos (jardinagem) metálica com cabo de madeira, marca Solotest, modelo 3407001.

E7. Colher para solos em material metálico tipo Der modelo 2074001 marca Solotest.

E8. Molde Marshall DNER-ME 043, em aço zincado com colarinho, corpo e base intercambiáveis, marca Solotest, modelo 1032001. 38

E9. Soquete Marshall DNER-ME 043 em aço zincado com peso de impacto de 10 lb, marca Solotest, modelo 1033020.

E10. Fixador para molde Marshall confeccionado em material metálico marca Solotest, modelo 1243001

E11. Extrator de molde Marshall mecânico DNER-ME 162, 129, 049, acionado manualmente por meio de uma manivela horizontal que ao ser acionada completamente comprime um pistão hidráulico telescópico que impulsiona o corpo de prova para sua retirada do molde, marca Solotest, modelo 1014010.

E12. Extrator de betume Rotarex, manual acionado por manivela com sistema de desengate quando da parada da rotação, marca Solotest, modelo 1242010.

E13. Calculadora gráfica marca HP, modelo 50G.

E14. Termômetro bimetálico tipo espeto para massa asfáltica com escala de 0 a 250°C, haste de 20 cm, marca Solotest.

E15. Termômetro em vidro com escala de -10 a 110°C. marca Incoterm, modelo 89072/01.

E16. Picnômetro para densidade de produtos betuminosos, cônico em vidro com resistência para 200°C. marca Solotest, modelo 3542102.

E17. Equipamento de banho Maria para amostras Marshall DNER-ME 042, em aço inoxidável com tampa tipo pingadeira e base perfurada que garante a circulação livre da água na parte superior e inferior da amostra, dimensões 92 x 35 x 15 cm, equipado com termostato analógico permitindo programação de temperatura, faixa de operação ambiente +5 a 100°C, marca Solotest, modelo 3215040.

E18. Balança eletrônica com capacidade para 2000 g, resolução de 0,01g marca Solotest, modelo 3215040.

E19. Jogo de peneiras granulométricas com caixilho redondo em latão com tampa, peneira 02, peneira 10, peneira 40, peneira 80 e fundo, marca Solotest.

E20. Agitador de peneiras eletromecânico com controlador eletrônico de tempo e freqüência de vibração, capacidade para até 8 peneiras marca Solotest, modelo 1202230.

E21. Espátula em aço inoxidável com cabo de madeira e lâmina de 18 cm de comprimento por 3 cm de largura para manuseio de matérias betuminosos.

E22. Espátula em aço inoxidável com cabo de madeira e lâmina de 15 cm de comprimento por 2 cm de largura para manuseio de matérias betuminosos.

E23. Luva em fibra de amianto para manuseio de materiais em alta temperatura com mangas até os cotovelos e capacidade de resistência para 200°C.

E24. Tela em amianto para fogareiro para reduzir a centralização de calor.

E25. Fogão doméstico, com 4 bocas e forno, marca Daco.

E26. Estufa com capacidade de aquecimento de 150°C, com controlador de temperatura manual marca Quimis.

E27. Pinça de alumínio para manuseio de Corpo de Prova em banho Maria.

E28. Raspador de pneus potencia de 17 cav. Tensão de 220 v. Ano 97, marca Tectyres Ind. e Com. Ltda. Modelo TRA-1.

E29. Cronômetro digital com precisão de centésimos de segundo, marca Casio, modelo G-Shock 2453.

E30. Cápsulas em alumínio para armazenamento de materiais com diâmetro de 55 milímetros por 35 milímetros de altura.

E31. Recipiente em vidro para saturação de material britado, marca Pyrobras.

E32. Dissecador Ø 250 mm com tampa esmerilhada em vidro reforçado possui luva registro com aliva para conexão de mangueira marca Solotest. Modelo 4439251.

E33. Frasco de Champman marca Solotest, modelo 3468475.

E34. Cesto para pesagem hidrostática construído em tela de peneira granulométrica com tratamento anticorrosivo, abertura 15 x 15cm. marca Solotest.

E35. Imã.

E36. Bécher de vidro com capacidade para 500 ml.

E37. Jogo de peneiras completo Jogo de peneiras granulométricas com caixilho redondo em latão com tampa, peneira ½ polegada, peneira 3/8 polegadas, peneira 04, peneira 10, peneira 40, peneira 80, peneira 200 e fundo, marca Solotest. E38. Bacia metálica com alças laterais.

3.2 MATERIAIS UTILIZADOS.

M01. Brita 1.

M02.Brita 0.

M03. Pedrisco.

M04. CAP-20.

M05. Óleo Diesel.

M06.Tiras de tecido em algodão para limpeza de equipamentos.

M07. Raspa de borracha, (resíduo gerado através do processo de recapagem), livre de pedaços de aço, pesado e separado granulometricamente.

M08. Gasolina.

M09. Papel filtro de diâmetro igual ao diâmetro externo do prato e comum furo circular, no centro de 5 cm de diâmetro, para extrator de betume.

M10. Material betuminoso industrializado usinado.

M11. Água fervida.

M12. Filtro de papel para confecção de corpo de prova.

3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS COMPONENTES PARA ENSAIOS.

Borracha de pneus. A borracha utilizada no presente estudo foi proveniente de pneus de caminhões, que representam 31% a 33% de borracha natural e de 16 a 21% de borracha sintética, (ODA, FERNANDES JUNIOR 2001).

No procedimento de coleta de raspa de pneu deparou-se com duas máquinas E28 em pleno funcionamento, optou-se em coletar 15000 g de cada equipamento de forma aleatória como premissa para identificar se cada equipamento produziria a mesma granulometria de raspa.

3.3.1 Granulometria da raspa de pneu.

Para proceder a granulometria processou-se o insumo pelo processo de magnetismo utilizando o E35 para retirada de possíveis pedaços de aço decorrentes do processo de raspagem que obteve para a amostra A, 1,47 gramas e amostra B, 1,06 gramas de aço, totalizando 2,53 gramas. Através do processo de peneiramento que utilizou o equipamento E4, E7, E19 e E20, sendo cada fração da amostra peneirada na frequência 3 durante 3 minutos, obteve-se os valores retidos em cada peneira, destacado no quadro a seguir:

Tabela 01: Valores em gramas obtidos através do processo de peneiramento de raspa de pneus.

Fonte: (ELABORAÇÃO PRÓPRIA).

Analisando os dados acima notam-se valores muito semelhantes entre as amostras A e B, com exceção para o aço retirado que representa uma diferença de 27,9% entre as amostras. Com base nos valores encontrados pelo processo de peneiramento optou-se em utilizar os valores retidos na peneira #80 que representam 12,40% do peso total da amostra, tendo como principal fator de escolha o tamanho dos grãos, apesar de obter uma representatividade pequena no quantitativo geral de insumo coletado.

3.3.2 Procedimento para produção da amostra perfil.

Passo 01: Para caracterização da amostra coletou-se 3600 gramas de material betuminoso industrializado usinado no equipamento, Usina de Asfalto E1, e mais 1200 gramas para classificação de teor de agregado e percentual de CAP utilizado através do método de extração de betume realizado pelo equipamento Extrator de betume E12, uma vez que para este procedimento utiliza-se Tetracloreto de Carbono, não obtendo tal solvente optou-se em utilizar Gasolina, por ser de fácil aquisição e pelo fator custo e qualidade, a diferença entre as duas substâncias, é Tetracloreto utiliza-se 3 lavagens e a Gasolina 4 lavagens para retirada total do betume, procedimento este a ser descrito em seguida, que objetivou obter a densidade de materiais utilizados na mistura.

As 3600 gramas foram subdivididas em 3 frações para confecção dos corpos de prova que foram pesados a seco e imerso de forma hidrostática onde foi caracterizado o volume / corpo de prova, densidade aparente, % de volume de vazios, (VCB) volume cheios de betume, (VAM) vazios de agregado mineral, (RBV) relação betume vazios, leitura do anel, estabilidade, estabilidade corrigida, fluência e módulo de compressão. Foi coletado 500 gramas de CAP-20 de onde foram retiradas 25 gramas em um equipamento denominado E30 para se determinar o ensaio de penetração e 50 gramas para se determinar a densidade do CAP por meio do equipamento E16.

3.3.4 Ensaio de extração de betume em misturas betuminosas.

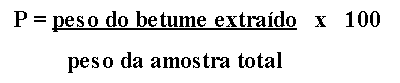

Utilizou-se o método de ensaio DNER-DPT M 53-63, este procedimento fixa o modo pelo qual se determina a porcentagem de betume extraído de misturas betuminosas, por meio de um extrator centrífugo.

O peso da amostra anterior subtraído o peso depois da extração do betume representa como diferença o peso do betume extraído que é dividido pelo peso total da amostra e multiplicado por 100.

A porcentagem de betume é calculada pela fórmula:

Foi encontrado para a amostra denominada perfil o valor de 1000 gramas de material betuminoso usinado como primeira pesagem, após a extração de betume encontrou-se o valor de 946,00 gramas sendo que foram retirados 54 grama de betume, tendo como resultado o valor de 5,4%.

A amostra disposta foi quarteada de modo a retirar aproximadamente a metade para realizar o peneiramento, estando à mesma isenta de umidade, após pesagem o valor foi de 463,50 gramas, colocada no conjunto de peneiras, tampa, ½, 3/8, 4, 10, 40, 80, 200, e fundo onde foram peneiradas no equipamento E20 por 3 minutos a uma frequência nº 3 onde se obteve os resultados a seguir:

Tabela 02: Valores determinados da amostra perfil

Fonte: (ELABORAÇÃO PRÓPRIA).

Fonte: DNIT(2006).

LEGENDA: Série 1: Limite Mínimo, Série 2: Média, Série 3: Projeto, Série 4: Limite Máximo.

De acordo com os dados citados, a amostra foi enquadrada na faixa C do DNIT 031 2004 esp.

3.3.5 Caracterização da densidade do agregado.

Para a caracterização das amostras correspondentes aos percentuais retidos que passaram entre a peneira 3/4 e ficaram retidos na peneira 3/8 caracterizando o agregado como brita 01 foram coletados em loco de forma aleatória, 789,43 gramas aqui nomeado como amostra 01, e 733,42 gramas aqui nomeado como amostra 02, o material foi colocado em um recipiente de vidro com água o qual permaneceu por 24 horas para obter sua saturação total, de modo a ser realizado sua pesagem de forma hidrostática, posteriormente realizando-se os processos de secagem em estufa por 4 horas para retirada de umidade foram pesadas a seco, de maneira a se encontrar o volume e densidade abaixo relacionados.

Tabela 03: Densidade do agregado denominado brita 01 e 02.

Fonte: (ELABORAÇÃO PRÓPRIA).

A caracterização das amostras correspondentes aos percentuais retidos que passaram entre a peneira 3/8 e ficaram retidos na peneira 16 caracterizando o agregado como brita 00 foram coletados em loco de forma aleatória, 782,25 gramas aqui nomeado como amostra 01, e 735,05 gramas aqui nomeado como amostra 02, o material foi colocado em um recipiente de vidro com água que permaneceu por 24 horas para obter sua saturação total, de modo a ser realizado sua pesagem de forma hidrostática, posteriormente realizando-se os processos de secagem em estufa por 4 horas para retirada de umidade foram pesadas a seco, de maneira a se encontrar o volume e densidade abaixo relacionados.

Tabela 04. Densidade do agregado denominado brita 00, amostras 01 e 02

Fonte: (ELABORAÇÃO PRÓPRIA).

A caracterização do agregado fino foi encontrada através de um equipamento denominado Frasco de Champman E33, onde foram adicionados 200 ml de água, em seguida acrescentando lentamente 200 gramas de agregado fino, com movimentos leves, giratórios retiram-se as bolhas de ar da mistura objetivando a decantação do material sólido ficando em repouso por 24 horas, passado este tempo procede-se a leitura em uma coluna numerada do próprio equipamento.

Tabela 5: Densidade do agregado denominado fino, amostras 01 e 02.

Fonte: (ELABORAÇÃO PRÓPRIA).

3.3.6 CARACTERIZAÇÃO DO LIGANTE.

No Brasil existem vários tipos de ligantes asfálticos, segundo Oda e Fernandes Junior (2001), são classificados pelo ensaio de penetração (CAP-30/45, CAP-50/60, e CAP- 85/100) ou pelo ensaio de viscosidade (CAP-7, CAP-20 e CAP 40). No presente estudo foi utilizado o ligante asfáltico CAP-20, por ser o material mais empregado nos processos de pavimentação no estado de Rondônia, para produzir a amostra perfil foi coletado 500,00 gramas de CAP-20, de modo que o mesmo foi mantido aquecido a uma temperatura de 150°c. enquanto foram retirados pequenas quantidade para realização de testes e confecção de corpos de prova.

As amostras com adição de borracha que representam 5%, e 10%, os respectivos valores foram reduzidos no peso inicial bem como seus respectivos tempos de mistura para dissolução da raspa de pneus, conforme tabela 6:

Tabela 6: Caracterização de adição de raspa de borracha no CAP-20.

Fonte: (ELABORAÇÃO PRÓPRIA).

Os tempos de fusão entre o CAP-20 e a raspa de pneus adicionada deram-se em função da unificação entre os dois produtos de modo a visualmente não se verificar a presença da raspa de pneus, estando a temperatura controlada por meio de termômetros a um nível de 150° c com possíveis variações de 5° acima ou abaixo.

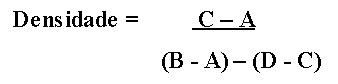

3.3.7 Ensaio de densidade de materiais betuminosos.

Utilizou-se o método de ensaio DNER-DPT M 16-64, este procedimento fixa ao modo pelo qual se determina a densidade de materiais betuminosos semi-sólidos.

A densidade foi calculada pela fórmula:

Em que: A= Peso do Picnômetro seco;

B = Peso do picnômetro mais água;

C = Peso do picnômentro mais amostra (metade);

D = Peso do picnômetro mais amostra mais água.

Valores obtidos para amostra perfil.

A= Peso do picnômetro seco; …………………………………………………………….33,52

B = Peso do picnômetro mais água; ……………………………………………….62,80

C = Peso do picnômentro mais amostra (metade); ………………….48,05

D = Peso do picnômetro mais amostra mais água; ………………… 62,67

Aplicando-se a fórmula acima descrita encontrou-se o valor de densidade real do CAP-20 = 0,9911. Valores obtidos para amostra com adição de 5% de borracha.

A = Peso do picnômetro seco; ……………………………………………………………………33,52

B = Peso do picnômetro mais água;…………………………………………………………62,75

C = Peso do picnômentro mais amostra (metade);……………………………48,63

D = Peso do picnômetro mais amostra mais água…………………………….62,86

Aplicando-se a fórmula acima descrita encontrou-se o valor de densidade real do CAP com adição de 5% de borracha = 1,0073.

Valores obtidos para amostra com adição de 10% de borracha.

A= Peso do picnômetro seco; ……………………………………………………………………….33,52

B = Peso do picnômetro mais água;……………………………………………………………62,80

C = Peso do picnômentro mais amostra (metade);……………………………..49,88

D = Peso do picnômetro mais amostra mais água……………………………….63,01

Aplicando-se a fórmula acima descrita encontrou-se o valor de densidade real do CAP com adição de 10% de borracha = 1,0130.

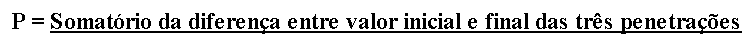

3.3.8 Ensaio de penetração.

Utilizou-se o método de ensaio DNER-DPT M 3-64, ABNT/NBR 6576, 1998, este procedimento fixa o modo pelo qual se determina a penetração de materiais betuminosos e visa à avaliação da maior ou menor consistência destes materiais

O valor final foi obtido através da seguinte equação.

3

Tabela 7: Valores encontrados para teste de penetração.

Fonte: (ELABORAÇÃO PRÓPRIA).

Imagem 01: Ensaio de Penetração.

3.4 ENSAIO MARSHALL PARA MISTURAS BETUMINOSAS.

Utilizou-se o método de ensaio DNER-DPT M 43-64, este procedimento fixa a modo pelo qual se determina a estabilidade e fluência de misturas betuminosas usinadas a quente utilizando o aparelho Marshall.

Os valores obtidos deverão ser corrigidos para a espessura do corpo de prova.

Imagem 02: Prensa para compressão de corpos de prova Marchall.

Imagem 03: Corpos de prova rompidos.

3.5 CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA DA AMOSTRA.

Depois de confeccionado os corpos de prova procederam-se os cálculos técnicos de caracterização da amostra que contou com 3 corpos de prova para cada amostra, onde foram analisados: Peso ao ar, peso imerso, volume/ corpo de prova, densidade aparente, %vv, vcb, vam, rbv, leitura do anel, estabilidade, estabilidade corrigida e fluência.

3.5.1 Peso ao ar

Os corpos de prova foram pesados em uma balança e anotou-se o valor obtido.

3.5.2 Peso Imerso.

Utilizou para este experimento uma balança e um cesto para pesagem. O cesto estando interligado com um fio de aço a um dispositivo localizado na parte inferior da balança foi colocado dentro de um recipiente com água de modo a ficar totalmente imerso, feito a tara da balança para retirar o peso do cesto o corpo de prova foi introduzido no cesto e colocado imerso em água, após este procedimento procedeu-se a leitura e anotação do valor obtido.

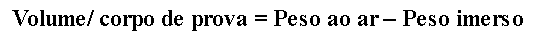

3.5.3 Volume / corpo de prova.

Para se obter este valor, subtrai-se o valor do peso imerso pelo valor do peso ao ar.

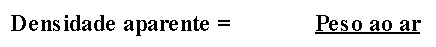

3.5.4 Densidade aparente.

O valor da densidade aparente é obtido através da divisão do peso ao ar pelo peso do volume / corpo de prova.

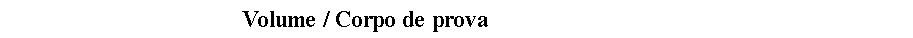

3.5.5 % Volume de Vazios.

É o valor da densidade teórica da mistura subtraído do valor da densidade aparente, dividido pela densidade teórica da mistura, onde o valor final é multiplicado por 100.

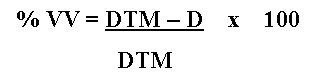

3.5.6 Vazios cheios de betume.

O valor da densidade aparente é multiplicado pela porcentagem de ligante encontrada na extração de betume, o valor encontrado é dividido pela densidade encontrada no CAP.

3.5.7 Vazios de Agregado Mineral.

É a soma do percentual de volume de vazios e os vazios cheios de betume.

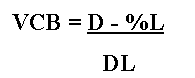

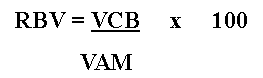

3.5.8 Relação betume vazios.

É o valor obtido em vazios cheios de betume dividido pelo valor de vazios de agregado mineral, total multiplicado por 100.

3.5.9 Leitura do anel.

É valor obtido pelo ensaio de compressão no momento da ruptura do corpo de prova em Kgf/mm.

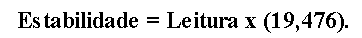

3.5.10 Estabilidade.

É o valor da leitura de compressão no momento da ruptura do corpo de prova multiplicado pela constante da prensa (19,476).

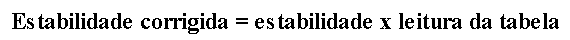

3.5.11 Estabilidade corrigida.

Para se obter a estabilidade corrigida utilizou-se no presente estudo o método do volume de corpo de prova (cm³), onde o valor encontrado de estabilidade é comparado com valores mínimos e máximos e encontrado o fator de correção, deste modo o a estabilidade será multiplicada por esta constante.

Obs: A correção pode ser feita também através medida da espessura do corpo de prova por meio de um paquímetro.

Tabela 8: Correção dos valores de estabilidade.

Fonte: (COMARA, 1997).

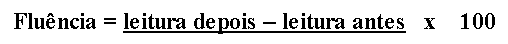

3.5.12 Fluência.

É obtida através da leitura depois de posicionado o anel de compressão, subtraído da leitura após o rompimento, o total encontrado é dividido por 25,4 (uma polegada em mm) e multiplicado por 100.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES.

4.1 ANÁLISE DA VARIÁVEL ECONÔMICA E AMBIENTAL.

4.1.1 Redução de custos a Secretaria Municipal de Saúde SEMUSA.

A falta de políticas públicas que garantam o recolhimento, estocagem e destinação final dos pneus usados alavancam as discussões sobre o assunto do asfalto borracha, uma vez que segundo Semusa-Lira (2009) em pesquisa institucional sobre níveis de potencial de poluição, referindo-se a criadouros de Aedes Aegypti, os criadouros residentes em pneus e outros rodantes representam 11,75% do potencial em relação a outros criadouros, tendo como conceito referência a reutilização de resíduos com potencial econômico. Conforme análise dos dados abaixo descritos, a utilização dos pneus usados como matéria prima na fabricação de asfalto representaria uma redução de 11,75% dos investimentos para o combate e controle de Dengue em nossa Cidade, além de reduzir a proliferação de ratos e outros insetos que fazem das carcaças dos pneus jogados no meio ambiente seus habitats.

4.1.2 Redução de custos a Secretaria Municipal de Obras SEMOB.

Anualmente, os períodos chuvosos que abrangem Porte Velho, causam grandes transtornos para toda a comunidade, principalmente aos que residem próximos a igarapés. Grandiosos são os investimentos por parte da administração pública para a desobstrução de galerias de esgoto, coletoras de águas fluviais e leitos de igarapés, pois causam prejuízos aos cofres públicos sendo que um dos principais responsáveis pela obstrução destes mecanismos de coleta e distribuição de água são os pneus e garrafas pet.

4.1.3 Redução de custos para usinagem de asfalto.

A incorporação de raspa de borracha oriunda de processos de recapagem de pneus usados representa uma redução no seu valor final, uma vez que a borracha adicionada ao CAP teve o objetivo substitutivo. Segundo DER (2010), o preço do CAP-20 é de R$ 1912,93 o m³, considerando que cada m³ pesa próximo de 1000 Kg, e no presente estudo no processo de extração de betume da amostra perfil encontrou-se o valor de 5,40% de betume, que representa 48,60 Kg. de CAP-20, considerando que uma traço usinado pesa 900 kg, e 1 kg de CAP custa R$ 1,91 encontra-se um valor final ao CAP de R$ 92,83. Considerando uma relação entre o valor do CAP-20 em kg. e percentuais de adição de borracha encontram-se valores atrativos no contexto custo final conforme tabela 9:

Tabela 9: Valores em R$ para CAP-20 com adição de borracha.

Fonte: (ELABORAÇÃO PRÓPRIA).

Conforme os dados anteriormente citados e acrescentando um custo zero para a raspa de borracha visualiza-se uma sensível redução em seu valor final, este fator acrescido da importância ambiental salientando a contaminação do meio ambiente pela queima de pneus através de fumaça tóxica além da contaminação do solo através da excreção de óleos tóxicos que contaminam o solo e lençol freático além de reduzir a utilização de derivados de petróleo como matéria prima, subsidiam o custo final, uma vez que a raspa de pneu pode ser utilizada como matéria prima para a geração ambientalmente correta de um novo produto, o asfalto borracha.

4.2 ANÁLISE DA VARIÁVEL TÉCNICA.

4.2.1 Ensaio de Penetração.

Para os ensaios de penetração o resultado final foi avaliado pela norma DNER 003/99 que regulamenta os procedimentos para o ensaio de penetração em material betuminoso, uma vez que o resultado encontrado em três penetrações por amostra é que a diferença entre o menor e o maior.

Tabela 10: Análise de ensaio de penetração.

Fonte: (ELABORAÇÃO PRÓPRIA).

Os resultados obtidos nos ensaios de penetração mantiveram-se dentro dos escores aceitáveis da norma regulamentadora DNER – ME 003/99 de modo que todas as amostras foram consideradas aptas. Considerando que resultados encontrados mostraram um sensível crescimento na viscosidade do material analisado para a amostra com 5% de adição de borracha e uma crescente redução na viscosidade para concentração de 10% de borracha, resultados muito semelhantes aos encontrados por (ODA & FERNANDES JUNIOR, 2001).

4.2.2 Ensaio de densidade relativa do CAP.

Bernucci, et all (2007), ressaltam que a massa específica do ligante asfáltico é obtida por meio de picnômetro, e a determinação do seu volume defini-se como a relação entre a massa e o volume.

A ABNT NBR 6296/2004 estabelece que os ligantes limpos tem em geral massa específica entre a 1 e 1,02 g/cm³. E que a cada recebimento de material oriundo de distribuidoras deve-se realizar o presente ensaio.

Conforme resultados obtidos para a amostra perfil encontrou-se um valor de 0,991 g/cm³, valor este de acordo com a norma o CAP 20 deve ter uma densidade e 0,997 g/cm³, escore aceitável.

Para as amostras com adição de borracha em percentuais de 5%, e 10% respectivamente encontrou-se os valores de 1,0073 g/cm³ e 1,0130 g/cm³, resultados aceitáveis segundo a norma DNER-ME 193/96.

Para amostras modificadas por indução de polímeros existe uma norma regulamentadora a DNER-ME- 193/96 que estabelece os escores mínimos e máximos para a densidade relativa do CAP modificado 1,00 g/cm³ e 1,05 g/cm³. Os resultados encontrados no presente ensaio também se mantiveram dentro dos escores aceitáveis pelas duas normas regulamentadoras.

4.2.3 Ensaio Marshall.

Para regulamentação dos resultados obtidos foram comparados aos escores de regulamentação amparados pelo DNIT, através da norma DNER-ES-313/97 que estabelece os valores aceitáveis para pavimentação com base na faixa C, conforme tabela 11.

Tabela 11: Valores limites estabelecidos pela DNER-ES-313/97.

Fonte: Modificado de DNER-ES 313/97

Todos os resultados obtidos nos ensaios serão analisados individualmente tendo como elemento norteador a norma acima descrita.

Tabela 12: Ensaio Marshall para amostra perfil com 0% de adição de raspa de borracha.

Fonte: DNIT (2006).

A mostra denominada no presente estudo como perfil foi obtida por usinagem, com base nos resultados obtidos e levando-se em consideração que a faixa C utiliza se percentuais de adição de CAP em torno de 5 a 6%. Os resultados encontrados demonstram que os valores estão próximos dos valores mínimos normatizados sendo que sua composição de agregados finos foi superior ao agregado graúdo que resultou em uma massa fina.

O % volume de vazios que normatiza entre 3 – 5 % encontrou-se o resultado médio de 3,96%, resultado obtido dentro dos escores aceitáveis pela norma regulamentadora.

Volume de agregado mineral normalizado em > 14% encontrou-se o resultado médio de 16,77, resultado obtido dentro dos escores aceitáveis pela norma regulamentadora.

Relação betume vazios normatizado em 75 a 82% encontrou-se o resultado médio de 76,40%, resultado este favorável embora muito próximo aos limites inferiores conseqüentemente pela maior utilização de agregados finos.

Estabilidade corrigida normatizada em > = 500 Kg/ cm² encontrou-se o valor médio de 1099,74 Kg/ cm², resultado obtido dentro dos escores aceitáveis pela norma regulamentadora.

Fluência normatizada em 8 – 18 mm encontrou-se o valor médio de 10,51 mm, resultado aceitável.

Como resultado geral para a mostra usinada denominada perfil a plena aceitação pela norma, embora devido aos percentuais de agregados finos para o ensaio de relação betume vazios, o resultado obtido classificou-se muito dentro dos escores mínimos de aceitação.

Tabela 13: Ensaio Marshall para amostra perfil com 5% de adição de raspa de borracha.

Fonte: DNIT (2006).

A mostra denominada no presente estudo como CAP com adição de 5% de raspa de borracha foi obtida através da amostra perfil por meio de análise granulométrica, sendo que todas as suas características físicas foram mantidas com intuito de manter seus componentes iguais aos da amostra perfil.

Com base nos resultados obtidos e levando-se em consideração que a faixa C utilizam-se percentuais de adição de CAP em torno de 5 a 6%. Os resultados encontrados demonstram que os valores obtidos estão bem próximos dos valores mínimos normatizados sendo que sua composição de agregados finos foi superior ao agregado graúdo que resultou em uma massa fina.

O % volume de vazios que normatiza entre 3 – 5 % encontram-se o resultado médio de 4,48%, resultado este favorável.

Volume de agregado mineral normatizados em > 14% encontrou-se o resultado médio de 17,01%, resultado este favorável.

Relação betume vazios normatizado em 75 a 82% encontrou-se o resultado médio de 73,70%, resultado este desfavorável em função de sua utilização, segundo a norma resultados inferiores aos estabelecidos favorecem o surgimento de trincas no pavimento, em função de obter uma massa com muitos vazios para pouco betume, quando estes valores passam a ser superiores aos escores normatizados acontece o fenômeno da exsudação, ou seja o betume aflora sobre o pavimento em função de não ter espaços vazios entre a massa para garantir sua trabalhabilidade ao receber um esforço.

Estabilidade corrigida normatizada em > = 500 Kg/ cm² encontrou-se o valor médio de 1511,34 Kg/ cm², resultado favorável.

Fluência normatizada em 8 – 18 mm, encontrou-se o valor médio de 10,512 mm, resultado favorável. Como resultado geral para a mostra usinada denominada CAP com adição de 5% de raspa de borracha obteve-se um resultado inferior aos limites estabelecidos pela norma, sendo que sua utilização favorecerá o surgimento de trincas no pavimento, pois obteve-se pouca quantidade de betume para preencher os espaços vazios da massa asfáltica.

Tabela 14: Ensaio Marshall para amostra perfil com 10% de adição de raspa de borracha.

Fonte: DNIT (2006).

A mostra denominada no presente estudo como CAP com adição de 10% de raspa de borracha foi obtida através da amostra perfil por meio de análise granulométrica, sendo que todas as suas características físicas foram mantidas com intuito de manter seus componentes iguais aos da amostra perfil.

Com base nos resultados obtidos e levando-se em consideração que a faixa C utilizam-se percentuais de adição de CAP em torno de 5 a 6%. Os resultados encontrados demonstram que os valores encontrados estão bem próximos dos valores mínimos normatizados sendo que sua composição de agregados finos foi superior ao agregado graúdo que resultou em uma massa fina.

O % volume de vazios que normatiza entre 3 – 5 % encontrou-se o resultado médio de 5,37%, resultado este desfavorável.

Volume de agregado mineral normatizados em > 14% encontrou-se o resultado médio de 17,76, resultado este favorável.

Relação betume vazios normatizado em 75 a 82% encontrou-se o resultado médio de 69,76%, resultado este desfavorável em função de sua utilização, segundo a norma, resultados inferiores aos estabelecidos favorecem o surgimento de trincas no pavimento.

Estabilidade corrigida normatizada em >= 500 Kg/ cm² encontrou-se o valor médio de 1518,54 Kg/ cm², resultado favorável.

Fluência normatizada em 8 – 18 mm, encontrou-se o valor médio de 10,28 mm, resultado favorável.

Como resultado geral para a mostra usinada denominada CAP com adição de 10% de raspa de borracha obteve-se um resultado inferior aos limites estabelecidos pela norma, sendo que sua utilização favorecerá o surgimento de trincas no pavimento sendo que a massa foi usinada com muitos espaços vazios, pois o RBV encontrado no estudo obteve-se abaixo do recomendado, não devendo ser utilizada.

5. CONCLUSÃO.

O presente estudo ressalva a viabilidade econômica e ambiental da utilização de raspa de borracha em processos de pavimentação, apresentando redução em despesas com controle de Dengue, limpeza de igarapé, córregos e galerias que se entopem pelo acúmulo de pneus e garrafas pet.

Além da redução dos índices de poluição que segundo CONAMA resolução nº 258 1999 e CONAMA nº 416 2009, proíbem a queima de pneus a céu aberto e determinam seu recolhimento, estocagem e destino final, tendo em vista o seu alto nível de poluição seja do ar pela geração de fumaça tóxica ou pela contaminação do lençol freático através do óleo pirolítico que podem causar doenças a população.

Os resultados obtidos nos ensaios de penetração mantiveram-se dentro dos escores aceitáveis da norma regulamentadora DNER – ME 003/94 de modo que todas as amostras foram consideradas aptas, pois a norma estabelece limites entre 25 e 75. Considerando que resultados encontrados mostraram um sensível crescimento na viscosidade do material analisado para a amostra com 5% de adição de borracha 65,67 e uma crescente redução na viscosidade para concentração de 10% de borracha, respectivamente 59,33 resultados muito semelhantes aos encontrados por (ODA & FERNANDES JUNIOR, 2001).

Para as amostras com adição de borracha em percentuais de 5%, e 10% respectivamente encontrou-se os valores de densidade relativa a 25°C 1,0073 g/cm³ e 1,0130 g/cm³, resultados aceitáveis segundo a norma DNER-ME 193/96, que estabelece limites entre 1,00 e 1,05.

Para % volume de vazios que normatiza entre 3 – 5 % encontraram-se os resultados médios para amostra perfil, adições de 5% e 10% de borracha respectivamente 3,96, 4,48% e 5,37% conforme os resultados obtidos no presente ensaio tanto a amostra perfil quanto a amostra com 5% de adição de borracha foram aprovadas, no entanto as amostras com adição de 10% e 15% não se enquadraram aos escores mínimos e máximos aceitos pela norma, sua utilização pode ocasionar a fadiga no pavimento e consequentemente o efeito de exsudação do CAP. Quanto à análise técnica, pressupõem-se que devido a massa perfil coletada em usina ter em suas características físicas com análise granulométrica da mesma um alto índice de agregados finos sendo que o resultado final se enquadra a faixa C do DNIT, embora com perfil fino, tal fato quando analisado suas características quanto a testagem de relação betume vazios em todas as amostras foram encontrados os valores para amostra perfil e adições de 5% e 10% de raspa de borracha no CAP respectivamente, 76,40%, 73,70% e 69,76% sendo que os escores admitidos na norma regulamentadora estão entre 75 a 82%.

Com base nos dados acima conforme a norma DNER-ES-313/97 as amostras acima com adição de borracha estão em desconformidade sendo que sua utilização favorecerá o surgimento de trincas no pavimento. Tal fato se deve ao fato da massa ter sido produzida com baixos índices de CAP-20 5,4% e agregados finos, pressupõem que encontrar-se-ia escores que pudessem ser enquadrados na norma regulamentadora, caso utiliza-se agregados de maior granulometria bem como a utilização de um percentual de adição de CAP mais elevado.

6. REFERÊNCIAS

ABEDA – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfalto. Manual Básico de emulsões asfálticas. Solução para pavimentar a cidade. Rio de Janeiro: 2001.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. P-MB-167/ NBR 6293. Determinação da ductilidade de materiais betuminosos. Rio de Janeiro: 1971.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. P-MB-517. Determinação da viscosidade Saybolt de misturas betuminosas a alta temperatura. Rio de Janeiro:1971.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9935. Agregados: terminologia. Rio de Janeiro: 2005.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR NM 52. Agregado miúdo: Determinação de massa específica e massa específica aparente e absorção de água. Rio de Janeiro: 2003.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR NM 53. Agregado graúdo: Determinação de massa específica e massa específica aparente. Rio de Janeiro: 2003.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NB – 164 / NBR 6560. Determinação do ponto de amolecimento de materiais betuminosos – Método do anel e bola. Rio de Janeiro: 1972.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR – 6576. Materiais betuminosos – Determinação da penetração. Rio de Janeiro: 1998.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR – 6296: Produtos betuminosos semi-sólidos: Determinação da massa específica e da densidade relativa. Rio de Janeiro: 2004.

ASTM – American Society for testing and materials. ASTM –D 05: Standart test method for penetration of bituminous materials. USA: 1995.

BRANCO, Fernando; PEREIRA Paulo; SANTOS Luiz Picado. Pavimentos rodoviários. Coimbra: Almedina SA., 2006.

BERNUCCI, Liedi Bariani; MOTTA, Laura Maria Goretti; CERATTI, Jorge Augusto Pereira; SOARES, Jorge Barbosa. Pavimentação asfáltica. Formação básica para engenheiros. Rio de Janeiro: Petrobras – Abeda, 2007.

BERTOLLO, Sandra A. Margarido. Avaliação laboratorial de misturas asfálticas densas modificadas com borracha reciclada de pneus. São Carlos: Tese (Doutorado em Engenharia) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 2002.

BERTOLLO, Sandra A. Margarido; JÚNIOR, José Leomar Fernandes; BERNUCCI, Liedi Bariani; MOURA, Edson. Avaliação laboratorial de mistura asfáltica densa modificada com adição de borracha. 2002. Artigo Científico, Disponível em: www.revistatransportes.org.br/índex.php/anpet/article/view/163/145 Acesso em: 15 de Junho 2010.

BITTENCOURT, Edmundo Régis. Caminhos e estradas na geografia dos transportes. Rio de Janeiro: Rodovia, 1958

BRAZILTIRES. Site técnico informativo sobre tecnologias de pneus. Disponível em: http://braziltires.com.br/tudosobrepneus. Acesso em: 12 dezembro de 2009.

COMARA Ministério da Aeronáutica. Projeto de construção da pista de táxi e recuperação do pátio de estacionamento da BAPV, Aeroporto de Porto Velho- RO. Especificações técnicas. Volume 2. 1997.

CARVALHO, Juliana. Composição química de materiais pneumáticos. Disponível em: http://www.reciclagem.pcc.usp.br/pneus.htm Acesso em: 15 de Outubro de 2008.

CONAMA, RESOLUÇÃO nº 258. Publicada no DOU nº 230, de 2 de dezembro de 1999, Seção 1, página 39. Disponível em: www.ministério do meio ambiente. org. de 26 de agosto de 1999. Governo Federal. Acesso em: 19 de setembro de 2009.

CONAMA, RESOLUÇÃO nº 416. De 30 de setembro de 2009. Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/leciabre.cfm?codlegi=616 Governo Federal. Acesso em: 05 de novembro de 2009.

DER – RO: Departamento de Estradas e Rodagem de Rondônia. 2010. Tabela de custos. Disponível em: http//www.der-ro.org Acesso em: 30 de junho 2010.

DER – PR: Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná. ES 28/05 Características exigidas do asfalto borracha via úmida. Curitiba: 2005.

Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. Glossário de termos técnicos rodoviários. Rio de Janeiro: 1997.

Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. Manual de pavimentação. Rio de Janeiro: 1997.

Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. Manual de reabilitação de pavimentos asfálticos. Rio de Janeiro: 1998. Porto Velho-RO

Departamento de Transito de Rondônia. DETRAN Frota de Veículos na cidade de Porto Velho-RO no ano de 2009. Disponível em: http://detran.ro.gov.br/frota/MunicipioTipo.asp Acesso em: 05 de Novembro de 2009.

DI GIULIO Gabriela. Vantagens ambientais e econômicas no uso de borracha em asfalto. 2007. Artigo Científico. Disponível em: http://inovação. Scielo.br/pdF/inov/v3n3/a08v3n3.Pdf Acesso em: 15 de julho 2010.

_______. DNER 003/99: Material Betuminoso: determinação da penetração. Rio de Janeiro: 1999.

_______. DNER-ME 382/99: Determinação da recuperação elástica de materiais asfálticos modificados por polímeros pelo método do ductilômetro. Rio de Janeiro: 1999.

_______. DNER-ME 383/99: Desgaste por abrasão de mistura betuminosas com asfalto polímero – Ensaio Cantabro. Rio de Janeiro: 1999.

_______. DNER-ME 193/96: Materiais betuminosos líquidos e semi-sólidos – Determinação da densidade da massa específica. Rio de Janeiro: 1999.

_______. DNER-ME DPT M 043/95: Misturas betuminosas a quente – Ensaio Marshall. Rio de Janeiro: 1995.

_______. DNER-ME 133/94: Misturas betuminosas – Determinação do módulo de resiliência. Rio de Janeiro: 1994.

_______. DNER-ME 138/94: Misturas betuminosas – Determinação da resistência a tração por compressão diametral. Rio de Janeiro: 1994.

_______. DNER-ME 386/99: Pavimentação – Pré misturado a quente com asfalto polímero – Camada porosa de atrito. Rio de Janeiro: 1999.

_______. DNER-ME 078/94: Adesividade do agregado graúdo e ligante betuminoso. Rio de Janeiro: 1994.

_______. DNER-ME 079/94: Adesividade do agregado à ligante betuminoso. Rio de Janeiro: 1994. _______. DNER-ME 081/98: Agregados – Determinação da absorção e da densidade do agregado graúdo. Rio de Janeiro: 1998.

_______. DNER-ME 077/63: Densidade aparente do corpo de prova de mistura betuminosa. Rio de Janeiro: 1999.

_______. DNER-ME 053/94: Misturas betuminosas – percentagem de betume. Rio de Janeiro: 1994.

_______. DNER-ME 042/04: Pavimento rígido – Selante de juntas – rasgamento. Rio de Janeiro: 2004.

_______. DNER-DPT M 043/64: Proposição de método de dosagem Marshall para misturas betuminosas tipo CBUQ. Rio de Janeiro: 1964.

_______. DNER-ME 042/94: Misturas betuminosas – percentagem de betume. Rio de Janeiro: 1994.

_______. DNER-ME 093/94: Solos: Determinação da densidade real. Rio de Janeiro: 1994.

_______. DNER-ME 063/94: Emulsões asfálticas catiônicas: determinação da desemulsibilidade. Rio de Janeiro: 1994.

_______. DNER-ES 313/97: Pavimentação: Concreto betuminoso. Rio de Janeiro: 1994.

_______. DNER-ME 162/94: Solos: Ensaio de compactação utilizando amostras trabalhadas. Rio de Janeiro: 1994.

_______. DNER-ME 003/94: Solos: Ensaio de penetração para asfalto modificado por polímeros de borracha. Rio de Janeiro: 1994.

_______. DNER-ME 148/94: Ponto de fulgor de asfalto modificado por polímeros de borracha. Rio de Janeiro: 1994.

_______. DNER-ME 193/96: Densidade relativa de asfalto modificado por polímeros de borracha. Rio de Janeiro: 1994.

DENIT. Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transporte. Manual de pavimentação. Rio de Janeiro: DNIT, 2006.

FURASTÉ; Pedro. Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico: Explicitação das normas da ABNT. Porto Alegre RS: Brasul Ltda, 2009.

FONTES, Lisiane P. T. da Luz; TRICHÊS, Glicério; PEREIRA, Paulo. A. A. e PAIS, Jorge C. Comparação do desempenho de asfaltos produzidos através dos sistemas continuous blend e terminal blend. Manaus-AM: Trabalho técnico 38º RAPv/12º ENACOR- nº XXX Encontro da Pavimentação na Terra do Encontro das Águas. 2007.

GREMAUD, Amaury Patrick; MONTORO FILHO, A. F. et al. Manual de economia. 3ª edição. Organizadores: Diva Benevides Pinho e Marco Antonio Sandoval de Vasconcelos. São Paulo: Saraiva, 2002.

Instituto Brasileiro de Geo Estatistica. IBGE. Contagem Populacional, cidade de Porto Velho-RO 2009. Banco de dados interno. Acesso em 05 de novembro de 2009.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – “Instrução Normativa nº 8, de 15 de maio de 2002”, Brasília: IBAMA, 2002.

Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial – “Portaria nº 5, de 14 de janeiro de 2000, São Paulo: Inmetro, 2000.

Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial – Nota Técnica DQUAL/DIPAC nº083/2000, de 03 de outubro de 2000, São Paulo: Inmetro, 2000. Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial – “Portaria nº 133, de 27 de setembro de 2001, São Paulo: Inmetro, 2001.

LABORATÓRIO DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Pesquisa de poluição atmosférica, correlacionado à saúde: http://genesis.unisantos.com.br/~metropms/noticias/meioambiente/poluiçao.htm Acesso em: 16 de Outubro de 2008.

LAGARINHOS, Carlos Alberto F.; TENÓRIO Jorge Alberto S. Tecnologias utilizadas para a reutilização, reciclagem e valorização energética de pneus no Brasil. São Paulo: Artigo de divulgação. Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Escola Politécnica Universidade de São Paulo. 2008. http.//www.scielo.br/scielo.phd?script=sci_arttex&pid=SO1044282008000200007&Ing=PT&nrm=isso&=Ing=PT Acesso em: 15 outubro de 2008.

LIMA, Cícero de Souza; SOARES, Jorge Barbosa; TOMÉ Luisa Gardênia Alves. Estudos das propriedades químicas e reológicas do ligante asfalto-borracha. Salvador: Artigo cientifico. 3º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás. 2005. Disponível em: ttp:// portalabpg.org.br/PDPetro/3trabalhos/IBP0503_05.pdf Acesso em: 08 dezembro de 2009.

KAMIMURA, Eliane. Potencial da utilização dos resíduos de borracha de pneus pela indústria da construção civil. Florianópolis: Dissertação de Mestrado Universidade Federal de Santa Catarina. 2002. Disponível em: http//www.tede.ufsc.br/teses/PECVO234.pdf Acesso em: 05 novembro de 2009.

LACERDA, Laís Pessoa. Pneus descartados no Brasil – subsídios para uma reflexão sobre o problema na Bahia. Salvador: Monografia de Curso de Especialização em Gerenciamento e Tecnologias Ambientais na Indústria. Escola politécnica da universidade federal da Bahia. 2001. http://www.teclim.ufba.br/site/material_online/monografia/mono_lais_p_de_lacerda.pdf Acesso em: 12 dezembro 2009.

LUND, Herbert F. The Mc Graw Hill Recycling Handbook. McGraw-Hill, Chapter 18, 1993. MONTENEGRO, Nadja da Silva Dutra; LOPES, Harlenn dos Santos; ROCHA, Bruno de Oliveira; et al. Estudo de viabilidade logística da utilização do asfalto borracha na pavimentação no estado do Ceará. Fortaleza: Artigo Científico. 2008: http:// www.ot.ofc.br/portal01/index2.php?optio=.com.docman&task=poc_view&gid=2&ITemid=2

MORAIS, Carla Mayumi Passerotti. Pneus inservíveis: um panorama da problemática e formas de utilização desse resíduo no Brasil. San Juan, Puerto Rico: Científico. XXIX CONGRESSO DE LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE INGENIERIA SANITÁRIA Y AMBIENTAL. 2004. http;//www.bvsde.paho.org/bvs/aidis/PuertoRico29/passero.pdf Acesso em: 08 novembro 2009.

MOREIRA, Heberton Souto; SOARES, Jorge Barbosa. Comparação do comportamento mecânico de misturas asfálticas recicladas a frio com diferentes teores de agregado fresado incorporado. Artigo Científico. 2004: Disponível em: http://wwwcbtv.gov.br/estudos/pesquisa/anpet_xviiiCongrpesqens/rt/RD_arqs.pdf.

MOURA, Luiz Antônio Abdalla. Qualidade e gestão ambiental: Sugestões para implantação das Normas ISO 14.000 nas Empresas. 2ª Edição. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000. MVOP. Pesquisas tecnológicas em métodos de pavimentação. D. N. E. R. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. 1964.

NUNES, Breno Torres Santiago; JÚNIOR Sérgio Marques. A utilização de pneus como alternativa estratégica para minimização de impactos ambientais: perspectivas para a indústria cerâmica. Artigo científico. 2001. Disponível em: http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2001_ TR104_0829.pdf Acesso em: 18 de outubro de 2009.

ODA, Sandra. Análise da viabilidade técnica da utilização do ligante asfalto borracha em obras de pavimentação. São Paulo: Tese de doutorado em transportes – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 2000.

ODA, Sandra. FERNANDES JÚNIOR, José Leomar. Borracha de pneus como modificador de cimentos asfálticos para uso em obras de pavimentação. Artigo científico. 2001. http// www.periodicos.uem.br/ojs/index.phd/AetaSciTechnol/article/view/Article/2804 Acesso em: 15 de fevereiro 2010.

PATRIOTA, Marcelo de Barros; MOTTA, Laura Maria Goretti; PONTES FILHO, Ivaldo Dário da Silva. Efeitos da adição de borracha reciclada de pneus pelo processo seco à mistura asfáltica tipo cbuq. Fortaleza: Artigo Científico. XVlll ANPET Congresso de pesquisa e ensino em transportes. 2004. Disponível em: http//www.CBTU.gov.br/estudos/pesquisa/anpet…_xviiiCongrpesqens/AC/arq6.pdf

PETROBRAS. Manual de serviços de pavimentação. Rio de Janeiro: Petrobras Distribuidora S.A. 1996. PIRELLI. (Sd) Manual de vendas de pneus para caminhões e ônibus. Manual interno da Rede Oficial de Revendedores. PIRELLI. Informações gerais sobre pneus. 2010. http//www. CBTU.gov.br/estudos/pesquisa/anpet…_xviiiCongrpesqens/AC/arq6.pdf

REIS, C.; FERRÃO, Paulo Manuel Cadete. “PROTAP – Produção, utilização e opções de fim de vida para pneus” Lisboa. Instituto Superior Técnico, 2000. Senado federal. Legislação do meio ambiente. 3ª Edição. Brasília: Editora Senado Federal. Volume II 1996.

SENÇO; Wlastermiler de (a). Pavimentação. São Paulo: Grêmio Politécnico. 1972.

SENÇO; Wlastermiler de (b). Manual de técnicas de pavimentação. São Paulo: Volume I. Pini Ltda., 1997.

SENÇO; Wlastermiler de (c). Manual de técnicas de pavimentação. São Paulo: Volume II. Pini Ltda., 2001.

SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Disponível em: http//sinapi.com.br Acesso em: 16 de junho de 2010

SOARES, Rodrigo Almeida; ASSIS, Edilson Machado. O uso da borracha de pneus na pavimentação uma alternativa ecologicamente viável. Artigo Científico. 2000. Disponível em: http//info.ucsal.br/banmon/Arquivos/ART_161208.doc Acesso em: 15 fevereiro de 2010.

TOLENTINO, Mario; ROCHA FILHO, Romeu C. A química no efeito estufa. 8ª Edição. Revista Química nova na escola – 14. novembro de 1998.

1 Graduado em Engenharia Civil pela FARO, Pós-graduado em Infraestrutura de Transportes e Rodovias pela UNICID. E-mail: robinilsonbraga@hotmail.com

2 Graduado em Engenharia Civil pela UFAL, Mestre em Engenharia Civil UFAM. E-mail: gcmoraes1951@gmail.com

3 Professor do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente PGDRA-UNIR. E-mail: amoret@unir.br

4 Engenheiro de Produção Civil pelo CEFET-MG, Mestre em Administração pela UNIR. E-mail: cezaros@gmail.com

5 Engenheira Civil pela UNEMAT, Pós-graduada em Orçamento e Licitação de Obras pelo INBEC. E-mail: sleticiaas@gmail.com

6 Estatística pela UFPR, Mestre em Administração Pública pela UNIR. E-mail: tatiane.picoreli@unit.br

7 Docente do Curso Superior de Engenharia Civil no Centro Universitário São Lucas (UniSL), Campus Porto Velho. Mestre em Engenharia Civil da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). E-mail: jose.carlos@saolucas.edu.br

8 Graduada em medicina e Mestre em Ciências da Saúde pela universidade Federal do Mao Grosso (UFMT). E-mail: <dra.andrea.barbieri@gmail.com