VALUING AFRO-BRAZILIAN CULTURE AS A MEANS TO COMBAT RACISM

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ra10202507310710

Déborah Cristina Galvão Prudente

José Amauri Siqueira da Silva

Suzana Gusmão Lima

Resumo

A Educação Antirracista constitui um eixo fundamental no ambiente escolar, especialmente diante da persistência do racismo na sociedade brasileira. Esta pesquisa teve como foco analisar estratégias para eliminar práticas racistas na Escola Estadual Getúlio Vargas, por meio da valorização da cultura afro-brasileira. O estudo foi conduzido com alunos do Ensino Fundamental II, no turno vespertino, durante as aulas de História, adotando uma abordagem pautada no método hipotético-dedutivo. Foram utilizados questionários, pesquisas, rodas de conversa, confecção de cartazes e a realização de uma mostra educativa antirracista, que destacou manifestações culturais afro-brasileiras. A sequência didática revelou resultados positivos, com mudanças perceptíveis no comportamento dos estudantes e avanços na compreensão da cultura africana, além da diminuição de atitudes racistas no cotidiano escolar. Os achados demonstram que a valorização da herança afro-brasileira é um instrumento eficaz no enfrentamento ao racismo nas escolas.

Palavras-chave: racismo; cultura afro-brasileira; Educação Antirracista.

Abstract

Anti-Racist Education is a fundamental pillar within schools, especially considering the persistent presence of racism in Brazilian society. This study aimed to analyze strategies to eliminate racist practices at Getúlio Vargas State School through the appreciation of Afro-Brazilian culture. The research was conducted with middle school students during the afternoon shift, in History classes, using an approach based on the hypothetical-deductive method. Questionnaires, research activities, discussion circles, poster creation, and an anti-racist educational exhibition were employed, highlighting AfroBrazilian cultural expressions. The implemented didactic sequence yielded positive outcomes, with noticeable behavioral changes among students and improved understanding of African heritage, alongside a reduction in racist behaviors within the school environment. The findings demonstrate that valuing Afro-Brazilian culture is an effective tool in combating racism in educational settings.

Keywords: racism; Afro-Brazilian culture; Anti-Racist Education.

1 INTRODUÇÃO

A atuação do educador antirracista deve enfrentar o racismo estrutural presente nas escolas por meio de práticas pedagógicas críticas e contínuas, valorizando a cultura afro-brasileira e promovendo o protagonismo estudantil no debate sobre discriminação racial. Bento (2022) destaca que a herança da escravidão deve ser compreendida como reflexão crítica sobre seus agentes, fortalecendo a busca por equidade. Apesar da Lei nº 10.639/03, sua aplicação enfrenta desafios, exigindo ações efetivas. Esta pesquisa analisa como a valorização da cultura afro-brasileira pode contribuir para o combate ao racismo na Escola Estadual Getúlio Vargas, partindo das percepções dos alunos e da construção coletiva de práticas educativas transformadoras.

É a partir da experiência existencial concreta e dos desafios que a atuação docente impõe que se deve pensar na ação pedagógica. No contexto em questão, pensar a ação pedagógica diz respeito ao enfrentamento dos conteúdos programáticos dos currículos que negam a contribuição dos povos indígenas e dos povos africanos para o desenvolvimento humano […] (Brito, 2017b, p. 5).

As interações escolares frequentemente reproduzem tensões raciais presentes na sociedade brasileira. Esta pesquisa visa identificar estratégias de combate ao racismo no ambiente escolar, promovendo uma transformação crítica na cultura educacional. A atuação da pesquisadora como docente da escola investigada permite uma escuta sensível dos desafios cotidianos. Apesar dos marcos legais, como destacam Brito (2017a, 2017b), a ausência de políticas eficazes e a limitada formação docente dificultam práticas antirracistas. A dificuldade dos alunos em reconhecer a cultura afro-brasileira como resistência reforça a necessidade de mediações didáticas. A investigação busca contribuir para o cotidiano escolar, incentivando o protagonismo estudantil e o respeito à diversidade racial.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A discriminação racial contra a população negra no Brasil permanece como um dos problemas mais arraigados do país, com raízes estruturais desde o período colonial. Apesar de avanços legais, o racismo persiste em diferentes esferas sociais, fruto de uma herança escravocrata que naturalizou a exclusão. Segundo Nunes (2006, p. 90), admitir a existência do racismo é condição essencial para enfrentá-lo, pois sua negação reforça os mecanismos de desigualdade. Historicamente, a colonização portuguesa no século XVI impôs a escravidão a indígenas e africanos, consolidando uma lógica de dominação racial. O tráfico de africanos, amplamente explorado economicamente, instaurou uma hierarquia que sustenta desigualdades até os dias atuais.

Nesse período, a forma de relação com o escravo é muito clara, pois ele é visto como “peça”, tratado como coisa que tem um proprietário: é alugado, vendido, comprado, entra na contabilidade das fazendas ao lado das cabeças de gado, das ferramentas e outros bens materiais (Nunes, 2006, p. 90)

A diáspora africana foi caracterizada pela brutal desumanização de milhões de pessoas, transformadas em mercadoria. Para Pinheiro (2023), os africanos foram arrancados de suas raízes e submetidos a um sistema que os reduzia à propriedade de seus opressores. O eurocentrismo negava-lhes qualquer forma de civilização, impondo uma lógica de inferioridade racial. Conforme Quijano (2005), a colonização das Américas consolidou a raça como instrumento de dominação. A escravidão moderna tratou os corpos negros como extensão da propriedade branca (Pinheiro, 2023). A travessia atlântica, em navios negreiros, simboliza essa violência, sendo o Brasil um dos principais destinos desse sistema escravocrata.

Completado o número de escravos a serem transportados, os africanos eram conduzidos aos navios negreiros, também chamados de tumbeiros. Antes de entrar nas embarcações, eles eram marcados a ferro quente no peito ou nas costas com os sinais que identificavam a que traficante pertenciam, uma vez que em cada barco viajavam escravizados pertencentes a diferentes donos. No interior das embarcações, por segurança, os cativos eram postos a ferros até que não se avistasse mais a costa africana. As condições das embarcações eram precárias porque, para garantir alta rentabilidade, os capitães só zarpavam da África com número máximo de passageiros (Albuquerque; Fraga Filho, 2006, p. 48).

No período colonial brasileiro, os escravizados enfrentavam jornadas intensas, castigos físicos e condições degradantes, principalmente nos engenhos e em serviços urbanos (Pinheiro, 2002). A violência cotidiana, como observa Nunes (2006), evidencia os fundamentos históricos do racismo estrutural. Ainda assim, os cativos protagonizaram formas diversas de resistência, como fugas, revoltas e a formação de quilombos, espaços de liberdade e preservação cultural frente à opressão.

Prova de que os homens e mulheres escravizados não se conformavam com a escravidão era a necessidade do uso da violência física como forma de manter a dominação. Qualquer ato de desobediência dos escravizados era respondido com o castigo físico exemplar, através do qual o senhor pretendia reafirmar o seu poder, marcando no corpo do escravizado a sua submissão (Amaral, 2011, p. 13).

O Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão, com a promulgação da Lei Áurea em 1888. A abolição ocorreu sem políticas de reparação ou inclusão dos libertos. Leis anteriores, como a Eusébio de Queirós (1850), foram motivadas por pressões externas, especialmente britânicas, e pouco impactaram a estrutura escravocrata vigente.

O movimento abolicionista crescia no Brasil, segundo Albuquerque e Fraga Filho (2006, p. 58-59):

Diversos setores da sociedade brasileira se manifestaram contrários à continuação do comércio de gente. Desde o início do século XIX, políticos brasileiros, como José Bonifácio, já vinham manifestando publicamente sua posição favorável à abolição do tráfico. Jornais da época, vez por outra, traziam artigos condenando os horrores daquele negócio.

Com o fim do tráfico transatlântico, intensificou-se o comércio interno de escravizados no Brasil, promovendo deslocamentos forçados entre províncias. A escravidão permaneceu, adaptada a novas dinâmicas. Leis como a do Ventre Livre (1871) e a dos Sexagenários (1885) tiveram eficácia limitada. Enquanto a primeira libertava apenas os filhos nascidos de mulheres escravizadas após sua promulgação, a segunda previa liberdade para maiores de 60 anos, mas sob condições restritivas. Na prática, essas medidas serviram mais para conter as pressões abolicionistas do que para romper efetivamente com a ordem escravocrata.

Para Albuquerque e Fraga Filho (2006, p. 68):

Por isso, pode-se caracterizar o Brasil colonial e imperial como uma sociedade escravista, e não apenas uma que possuía escravos. Podemos dizer também sociedade racista, na medida em que negros e mestiços, escravos, libertos e livres, eram tratados como “inferiores” aos brancos europeus ou nascidos no Brasil. Assim, ao se criar o escravismo estava-se também criando simultaneamente o racismo. Dito de outra forma, a escravidão foi montada para a exploração econômica, ou de classe, mas ao mesmo tempo ela criou a opressão racial.

Na segunda metade do século XIX, o abolicionismo ganhou força com o apoio popular e urbano, apesar da resistência rural. Segundo Oliveira (2008), o fim da escravidão já era inevitável na década de 1870. No entanto, a abolição de 1888 ocorreu sem políticas de inclusão ou reparação. O Estado ignorou medidas de integração, enquanto o ideal de branqueamento promoveu a imigração europeia em substituição à população negra. A liberdade conquistada foi incompleta, resultando na permanência da exclusão e do racismo estrutural.

Como afirma Nunes (2006, p. 91) “A esperada cidadania após a abolição não aconteceu e, até hoje, é uma luta constante em uma sociedade em que a desigualdade racial é arraigada”.

Se a liberdade concedida de direito fez-se desacompanhar de concretude social, não há que se falar em liberdade de fato, de igualdade entre as pessoas, tampouco do reconhecimento da dignidade da pessoa humana dos escravos libertos (Monteiro, 2012, p. 364).

Após a abolição, os ex-escravizados foram deixados à própria sorte, sem amparo do Estado. Muitos permaneceram nas áreas rurais em trabalhos agrícolas precários, enquanto outros se deslocaram para centros urbanos, ocupando funções manuais de baixa remuneração.

A exclusão do sistema educacional limitou suas chances de qualificação profissional e mobilidade social, perpetuando sua marginalização econômica e social.

A escassez de oportunidades para a população negra recém-liberta favoreceu a criação de estereótipos pejorativos, como o de indolência, ocultando o verdadeiro contexto de exclusão e negação de direitos (MONTEIRO, 2012). A cor da pele tornou-se marcador social, reproduzindo desigualdades. A estrutura classista do capitalismo, conforme Alves (2022), acentuou essa exclusão, concentrando negros nos estratos mais baixos e consolidando uma divisão racial do trabalho. Apesar da abolição, o racismo persistiu, enraizando-se nas instituições e dificultando o acesso da população negra a direitos fundamentais e à mobilidade social.

Como diz Rafael Osório (2021, p. 10):

Se a raça não importasse, ou se sua importância estivesse diminuindo, pretos e pardos deveriam progressivamente se distribuir de forma mais uniforme pelas camadas da estratificação socioeconômica. Mas as novas evidências mostravam os negros ainda muito concentrados na base da pirâmide social, algo incompatível com o mito da sociedade de classes sem racismo.

A branquitude no Brasil sustenta privilégios que dificultam a ascensão da população negra, sobretudo em cargos de poder (Pinheiro, 2023). Apesar de avanços legais, o poder econômico e político segue concentrado em pessoas brancas, reforçando o mito da democracia racial, criticado por Souza & Junior (2022). A meritocracia desconsidera os efeitos do racismo estrutural, que, segundo Zamora (2012), vincula inferioridade racial a desigualdades sociais. Para Osório (2021), essa exclusão remonta ao legado escravocrata. No mercado de trabalho, mesmo com políticas afirmativas, a presença negra em cargos de prestígio permanece reduzida (Oliveira, 2021). Lima & Silva (2023) apontam que o racismo estrutural está naturalizado nas relações sociais. Apesar de legislações como as Leis nº 7.716/1989 e nº 14.532/2023, a discriminação persiste. Conforme Silva (2022), o racismo impede o acesso de grupos racializados ao poder, sendo evidente também na violência seletiva de abordagens policiais, como observa RAMOS (2023).

As estatísticas mostram que os negros estão sujeitos a uma taxa muito maior de violência policial e homicídio do que outros grupos étnicos. Frequentemente são visados, detidos, revistados e tratados com desconfiança pelas autoridades, mesmo sem motivo legítimo. Essa prática discriminatória alimenta uma cultura de medo e insegurança entre as comunidades negras, minando a confiança nos policiais e contribuindo para a escalada da violência (Lima; Silva, 2023, p.3).

O racismo estrutural no Brasil perpassa todas as classes sociais, sendo sustentado por construções ideológicas históricas que associam discriminação à cor da pele e aos traços fenotípicos, independentemente da posição econômica (SOUSA & BRUSSIO, 2023). Diante disso, a luta antirracista exige posicionamento ativo, conforme aponta Angela Davis, citada por Pinheiro (2023), sendo necessário enfrentar cotidianamente práticas excludentes. Para Silvério (2002), as desigualdades atuais derivam da herança escravagista e motivaram a criação de ações afirmativas e legislações impulsionadas pela atuação dos movimentos negros ao longo do século XX. Como observa Domingues (2006), a resistência negra se expressou por meio de associações e veículos de imprensa próprios, denunciando a exclusão e reivindicando direitos sociais. A luta antirracista, nesse sentido, não apenas denuncia, mas propõe alternativas e mobiliza ações para a construção de uma sociedade mais equânime.

No plano externo, o protesto negro contemporâneo se inspirou, de um lado, na luta a favor dos direitos civis dos negros estadunidenses, onde se projetaram lideranças como Martin Luther King, Malcon X e organizações negras marxistas, como os Panteras Negras, e, de outro, nos movimentos de libertação dos países africanos, sobretudo de língua portuguesa, como Guiné Bissau, Moçambique e Angola. Tais influências externas contribuíram para o Movimento Negro Unificado ter assumido um discurso radicalizado contra a discriminação racial (Domingos, 2006, p. 112).

A consolidação do movimento negro no Brasil ocorreu em diferentes etapas históricas, marcadas por distintas estratégias de resistência e afirmação. Essas fases ampliaram a mobilização contra o racismo e fortaleceram a identidade afro-brasileira, por meio do resgate da ancestralidade e do reconhecimento das contribuições históricas da população negra. Ao se constituir como agente político, o movimento impulsionou debates sobre inclusão social e influenciou diretamente a formulação de políticas públicas voltadas à equidade racial. Nesse sentido, o movimento negro não apenas denunciou as estruturas de exclusão, mas também promoveu transformações identitárias e sociais fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e plural.

Movimento Negro (MN), no Brasil, historicamente está dividido em três fases: A primeira fase consta de 1889 a 1937, período histórico que corresponde ao período da Primeira República até o início do Estado Novo. A segunda fase do movimento situa-se entre os anos de 1945 a 1964, correspondente ao período da Segunda República até o início do período da Ditadura Militar. A terceira entre 1978 e 2000, que corresponde a uma parte do período da Ditadura Militar, passando pelo processo de redemocratização, a aprovação da Constituição de 1988 e pegando parte da Nova República. Porém existe uma quarta fase que corresponde ao período do ano de 2000 até os dias atuais, no qual se destacam o(s) Feminismo(s) Negro(s) (Amaro e Filho, 2022, p. 3).

Após a redemocratização e a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil implementou políticas voltadas à população negra, destacando-se o Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), que visa garantir direitos e combater a discriminação racial. Legislações anteriores, como a Lei Caó (7.437/1985) e o artigo 5º da Constituição, já tipificavam o racismo como crime. O Estatuto ampliou o acesso a direitos nas áreas de saúde, trabalho e educação, incentivando ações tanto no setor público quanto privado. A Lei de Cotas (12.711/2012) também teve papel importante ao reservar metade das vagas em universidades federais para negros, indígenas e pardos oriundos da rede pública em situação de vulnerabilidade, apesar das controvérsias sobre meritocracia e segregação.

Para Guimarães e Zelaya (2021, p. 143):

Ainda que facilitar o acesso de pretos e pardos ao ensino superior contribua para mudar trajetórias individuais, esta política mostra-se insuficiente para reverter o histórico de desigualdades sociais, exclusão e condições de vida deste grupo. Apesar desta evidente limitação, são significativos os ganhos obtidos a partir das políticas de afirmação.

A política de cotas representou um importante avanço na inclusão racial no ensino superior, mas ainda é insuficiente diante das desigualdades estruturais que dificultam o acesso da população negra, cuja exclusão está ligada à histórica disparidade social, e não à inferioridade intelectual (Guimarães & Zelaya, 2021; Bento, 2022; Pinheiro, 2023). A apropriação indevida das cotas por pessoas brancas revela resistência em renunciar os privilégios. No campo cultural, a influência africana foi decisiva para a formação da identidade brasileira, resistindo ao apagamento colonial por meio de práticas religiosas, linguísticas e artísticas, embora ainda alvo de preconceito (Oliveira, 2019). Tais expressões foram historicamente marginalizadas pelas políticas públicas, em um cenário de racismo institucional. É necessário rejeitar a ideia de uma cultura africana homogênea, reconhecendo a diversidade de origens. A identidade afro-brasileira resultou da fusão entre raízes africanas e outras matrizes culturais, evidenciada na linguagem, culinária e religiosidade (Silva, 2014).

Entre os exemplos encontramos: abadá, caçamba, cachaça, cachimbo, caçula, candango, canga, capanga, carimbo, caxumba, cochilar, corcunda, dengo, fubá, gibi, macaco, maconha, macumba, marimbondo, miçanga, moleque, quitanda, quitute, tanga, xingar, banguela, babaca, cafofo, cafundó, cambada, muquirana, muvuca, entre inúmeras outras palavras (Souza e Guasti, 2018, n.p.).

A cultura africana é vital na identidade brasileira, presente na alimentação, língua, religiosidade, música e artes, especialmente em cidades como Salvador e Rio de Janeiro. Religiões de matriz africana, como Candomblé e Umbanda, resistiram à perseguição por meio do sincretismo, embora ainda sofram preconceito. O português incorpora palavras africanas, a capoeira é Patrimônio Cultural Imaterial e a culinária afro-brasileira, com pratos como acarajé, tem origem nas cozinhas coloniais. O samba, antes estigmatizado, tornou-se símbolo nacional.

Essas expressões culturais representam a resistência e o legado africano no Brasil.

Azevedo (2018, p. 48) destaca a origem do samba no Brasil:

O samba, explicitamente, preserva, na dimensão rítmica e corporal, o que designei de estilo negro. Os estudos afirmam que foram os bantu da região Congo-Angola os semeadores, aqui no Brasil, de formas musicais, padrões rítmicos, modulações vocais, instrumentos como a cuíca, o caxixi, o berimbau e modos de dançar ancorados na cintura.

A cultura africana, por meio da música, culinária, religiosidade e linguagem, influenciou decisivamente a identidade nacional brasileira, fortalecendo a autoestima da população negra. Contudo, o racismo persiste em vários espaços, inclusive nas escolas, onde práticas discriminatórias refletem valores sociais e familiares.

Nesse contexto, a escola exerce papel crucial na desconstrução dessas atitudes, promovendo a educação antirracista e valores como respeito e diversidade. A Lei 10.639/03 representa um avanço importante ao tornar obrigatório o ensino da história e cultura afrobrasileira e africana, buscando combater o eurocentrismo e valorizar a contribuição dos afrodescendentes. Além disso, destaca-se a importância de políticas educacionais que promovam formação docente baseada em perspectivas multiculturais e decoloniais, garantindo uma educação contínua e transversal que enfrente o racismo estrutural presente no ambiente escolar.

A tradição oral é, para as sociedades africanas, a identificação da atmosfera políticoeconômico-social que válida a ligação entre o homem e a palavra. A oralidade africana é definida como testemunho transmitido de uma geração a outra que tem no verbalismo a sua maneira de concepção geral do mundo para entender a visão e o significado profundo da temporalidade e da estrutura mental que compreendem as representações coletivas, constituindo formas e expressões do cotidiano (Bispo e Silva, 2008, p. 17).

A implementação da educação antirracista nas escolas é urgente para enfrentar o racismo institucionalizado. O educador desempenha papel crucial, destacando-se a necessidade de letramento racial, pois muitos docentes carecem de preparo adequado (Pinheiro, 2023). Essa formação pode ocorrer via capacitação contínua ou contratação de especialistas. O professor deve promover debates críticos que desconstruam mitos, como a suposta falta de resistência africana à escravidão e a idealização da princesa Isabel, valorizando a história africana e suas economias, como o reino de Gana, em contraposição a estereótipos negativos (Bispo & Silva, 2008).

O ensino de história da África deve ser visto como uma possibilidade de romper com as estruturas eurocêntricas dos nossos currículos escolares, dando aos nossos alunos oportunidades de entender que outros continentes e povos, além do europeu, contribuíram para a construção da história, estrada do passado que apresenta as consequências do futuro da humanidade (Bispo e Silva, 2008, p. 18).

A Lei nº 10.639/03 é essencial para a educação antirracista, tornando obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira, superando o eurocentrismo e valorizando a contribuição negra (LIMA, 2016). Embora não elimine o racismo estrutural, promove reflexão e diversidade (SANTOS; PINTO; CHIRINÉA, 2018). A educação antirracista requer formação docente especializada e abordagem contínua nos projetos pedagógicos (SANTOS; AGUIAR; SILVA, 2023). Professores devem atuar ativamente contra o racismo, fomentando ambientes plurais (FREIRE, 2022). É vital incluir personalidades negras e contribuições africanas no currículo, fortalecendo a autoestima dos estudantes negros e questionando a hegemonia branca (SANTOS; SILVA; SANTOS, 2022). Estratégias como debates e projetos interdisciplinares desenvolvem a consciência crítica (CAPRARA; MACHADO, 2024), responsabilidade de toda a comunidade escolar (VIANA, 2028). A sequência didática, estruturada em etapas, favorece aprendizagem significativa, estimulando o protagonismo e superando métodos tradicionais, fundamentada no construtivismo de Vygotsky (LIMA, 2018; GONÇALVES; FERRAZ, 2016; PINHEIRO; PINHEIRO, 2020; COELHO; PISONI, 2012).

Deve-se partir da realidade concreta dos estudantes para alcançar uma compreensão mais abstrata dela, ou seja, os conceitos cotidianos são os conhecimentos empíricos dos discentes, enquanto que os conceitos científicos são resultados de investigações e análises científicas. Todavia, o estudioso faz uma ressalva, pois esse movimento de transformação dos conceitos cotidiano – científico não ocorre de maneira linear, mas efetuado de maneira espiral, isto é, o educando retorna para a sua realidade, antes caótica, com uma interpretação mais sistematizada e complexa daquilo que o cerca (Batista e Santos, 2020, p. 3).

A inserção do estudante na escola articula saberes cotidianos e acadêmicos, favorecendo uma compreensão crítica do contexto social e histórico (COELHO & PISONI, 2012). O professor atua como mediador, ampliando as capacidades dos alunos (MACHADO, 2010). As sequências didáticas, fundamentadas no construtivismo, estruturam o ensino em etapas, promovendo conhecimento significativo, valorizando saberes diversos e abordagens decoloniais (MOTA, 2020). No ensino de História, essas práticas rompem com o eurocentrismo, aproximam o conteúdo da realidade dos estudantes e fortalecem sua consciência crítica e protagonismo (SANTOS, 2021).

Partindo da nossa contemporaneidade onde o aluno se faz presente, conhecendo um pouco da experiência do discente, o contexto social atual de onde vem a poder partir desse presente, do que ele vivencia e conhece para estabelecer uma conexão entre presente e passado e buscando aproximá-lo da História com o propósito, entre tantos, de fazê-lo se reconhecer como sujeito da história, desenvolver sua consciência histórica que o permita entender e mudar a si mesmo e o meio onde vive (Santos, 2021, p. 45).

A disciplina de História desempenha papel fundamental na construção da identidade, promovendo a compreensão das relações sociais e culturais entre o eu e o outro, valorizando a diversidade cultural e incentivando a empatia e a inclusão, essenciais para a formação cidadã (BRASIL, 2018, p. 400). A sequência didática surge como método eficaz, organizando o ensino em etapas que respeitam a lógica histórica e desenvolvem habilidades cognitivas como identificação, contextualização e análise crítica por meio do trabalho com fontes históricas (BRASIL, 2018, p. 398).

Silva (2020) em seu trabalho com Sequências Didáticas descreve como elas podem ser aplicadas em metodologia de ensino (quadro 1).

QUADRO 1: PASSO A PASSO PARA UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM HISTÓRIA

| Passo 1 | Criar um planejamento do assunto a ser abordado, as formas que essas aulas seriam ministradas, a contextualização, os objetivos, o conteúdo a ser explorado, a que série essa sequência seria aplicada, o tempo estimado (quantitativo de aulas), a previsão de materiais e recursos necessários para elaboração e assim partir para o desenvolvimento. |

| Passo 1.1 | A escolha do assunto a ser abordado e a contextualização dele, o qual foi as Civilizações Antigas da América: Astecas, Incas e Maias (p. 37). |

| Passo 2 | Objetivos. A compreensão do conceito de civilização; a variedade de povos indígenas da América; as relações sociais; e o contato com o europeu. |

| Passo 3 | Explanar o conteúdo. Delimitar a série, que seria a alunos do sexto ano do Ensino Fundamental Anos Finais. |

| Passo 4 | Delimitar o tempo previsto para realização da sequência didática que foi de 10 aulas. Prever os recursos necessários “Notebook; data show; tela para projeção; laboratório de informática; computadores com acesso à internet; livro didático do sexto ano do Ensino fundamental” (p. 40). |

| Aula 1 | Conceito de civilização. |

| Aula 2 | Promoção de uma discussão sobre o conceito através de uma roda de conversa, para que os alunos cheguem à conclusão da existência de diferentes culturas e que todas devem ser respeitadas e que a discriminação deve ser combatida. Ele sugere também a utilização de textos e imagens que podem ser projetadas através do datashow. |

| Aula 3 | Sugerido a utilização do datashow para exibição do assunto referente a civilização Maia, destacando suas características. |

| Aula 4 | Ainda com a utilização do datashow é sugerido trabalhar a civilização Asteca, explorando suas características. Ele destaca a importância da cidade asteca Tenochtitlán. A sugestão é a de que “o (a) professor (a) poderá fazer um tour virtual pela mesma, explorando a arquitetura da cidade, os templos religiosos em forma de pirâmides, mostrando a diferença destas para com modelo egípcio” (p. 41). |

| Aula 5 | Destinada a civilização Inca, destacando suas principais características. “Mais uma vez, o (a) professor (a) fará uso do datashow para apresentação de imagens e vídeos que possam elucidar os alunos quanto à origem do povo Inca” (Silva, 2020, p. 43). Destaca também a importância de serem apresentadas imagens e mapas para que os alunos consigam visualizar o que está sendo trabalhado na aula. |

| Aula 6 | Trabalhar a civilização Inca, no entanto, o foco seria para a cidade de Machu Picchu. “A proposta é exibir o vídeo, Machu Picchu: a cidade perdida. A intenção é abordar a arquitetura e a engenharia empregada pelo povo Inca na construção da referida cidade” (Silva, 2020, p. 43). |

| Aula 7 | Sugere uma atividade de pesquisa na internet, onde os alunos seriam divididos em grupos e cada grupo ficaria com uma temática referente às civilizações anteriormente trabalhadas. Ao final das pesquisas os discentes elaborariam um texto. |

| Aula 8 | “Os alunos deverão realizar a produção de histórias em quadrinhos, as chamadas, HQs, fazendo uso das pesquisas realizadas na aula anterior” (Silva, 2020, p. 44). |

| Aula 9 | Temática seriam os povos indígenas do Brasil, e seria ministrada como um diálogo e utilização de data show com apresentação de imagens sobre a temática. |

| Aula 10 | Os alunos elaborariam um infográfico com base nas informações das aulas anteriores. Por último, o professor avaliaria os alunos através das produções que eles criaram durante a sequência didática (Silva, 2020, p. 48-49). |

Fonte: Elaborado a partir da obra de Silva, 2020. Org.: PRUDENTE, Déborah C. G. (2024).

A sequência didática é um método eficaz que organiza atividades articuladas para promover aprendizagem significativa, especialmente no ensino de História, abordando temas como escravidão, racismo e cultura afro-brasileira, considerando os saberes dos alunos (UGALDE & ROWEDER, 2020). Na educação antirracista, essa estratégia desconstrói estereótipos por meio de práticas dialógicas, como debates e atividades que relacionam história, identidade e resistência (MOTA, 2020; SILVA, 2022; SANTOS, 2023). A transdisciplinaridade da sequência é destacada por sua aplicação em várias áreas e níveis educacionais, promovendo equidade racial e formação cidadã (FERNANDES, 2022; SILVA & ARAÚJO, 2023; BEZERRA & DAXENBERGER, 2023). O envolvimento coletivo da comunidade escolar é crucial para sua efetividade (FRANCINI, 2022).

3 METODOLOGIA

Este estudo utilizou o método hipotético-dedutivo (MARCONI & LAKATOS, 2012) com delineamento de estudo de caso na Escola Estadual Getúlio Vargas, em Manaus/AM, envolvendo alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II no turno vespertino. O estudo de caso possibilita análise aprofundada da realidade, conforme CHIZZOTTI (2006) e YIN (2005).

A pesquisa foi dividida em quatro etapas: (1) aplicação de questionários para captar percepções sobre racismo; (2) levantamento de expressões culturais afro-brasileiras no contexto escolar; (3) discussões e produção de cartazes para ressignificação cultural; e (4) apresentação da proposta antirracista construída coletivamente.

Com abordagem qualitativa e aplicada (DEMO, 2000; SAMPERI et al., 2013), o estudo buscou promover equidade e justiça social, alinhado ao Projeto Político-Pedagógico da escola que trata do enfrentamento ao racismo (Lei nº 12.769/08).

Participaram 34 alunos de uma escola com 867 estudantes e dois professores de História. Os instrumentos incluíram questionários, entrevistas, produções textuais e cartazes, enfatizando o protagonismo dos estudantes. As variáveis centrais foram racismo, combate ao racismo e racismo escolar, articuladas a conceitos de discriminação racial, práticas antirracistas e valorização da cultura afro-brasileira, visando ações pedagógicas inclusivas para a formação crítica e cidadã.

QUADRO 02: VARIÁVEIS OPERACIONAIS

| Variáveis | Dimensões | Indicadores | Instrumento |

| Racismo noBrasil | Desigualdade e discriminação racial | Racismo estrutural | Levantamento bibliográfico pela pesquisadora |

| Combate ao racismo | Conhecimento e valorização da cultura afro-brasileira | Expressões culturais afrodescendentes | Elaboração de cartazes com os levantamentos realizados pelos estudantes |

| Racismo na escola | Discriminação racial | Educação antirracista | Questionário e entrevista entre os estudantes; Proposta de educação antirracista com elaboração colaborativa entre os estudantes e a pesquisadora |

Organização: PRUDENTE, Déborah C. G. (2024).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

A análise foi estruturada em três etapas: (1) compreensão das percepções dos alunos do 7º ano sobre o racismo, a partir de questionários; (2) reconhecimento das expressões culturais afro-brasileiras como instrumento para a educação antirracista; e (3) elaboração conjunta de uma proposta pedagógica baseada em sequência didática.

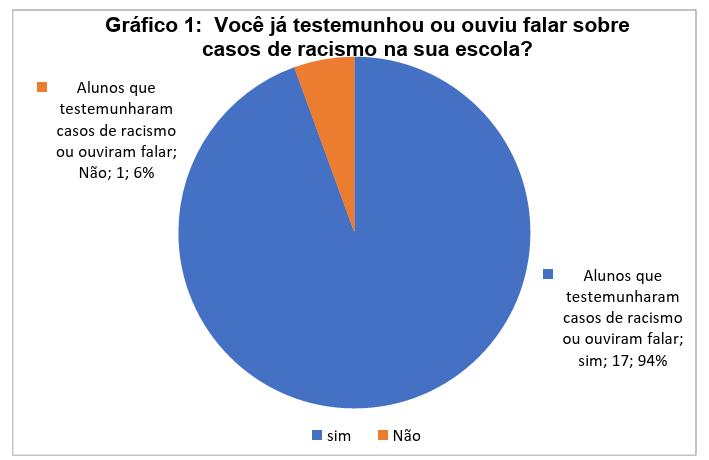

Os questionários evidenciaram a presença do racismo na escola, com relatos de vivências próprias ou de colegas. Conforme Cavalleiro (2024, p. 42), a falta de formação adequada dos docentes e a aplicação insuficiente da Lei 10.639/03 perpetuam a discriminação, evidenciando a necessidade de transformação curricular para incluir a história e cultura de negros e indígenas. Os dados mostraram unanimidade no reconhecimento da existência do racismo no Brasil e ampla concordância quanto à relevância do ensino da cultura afro-brasileira no combate ao preconceito. A maioria dos alunos também afirmou ter presenciado episódios racistas no ambiente escolar.

Gráfico 1: Você já testemunhou ou ouviu falar sobre casos de racismo na sua escola?

FONTE: PRUDENTE, Déborah C. G. (2024).

A questão 10 avaliou a abordagem do racismo pelos docentes na escola. Embora a maioria dos alunos tenha afirmado que o tema é tratado, 46% consideraram essa abordagem insuficiente, indicando a necessidade de aprofundar e qualificar o debate sobre racismo no ambiente escolar.

FONTE: PRUDENTE, Déborah C. G. (2024).

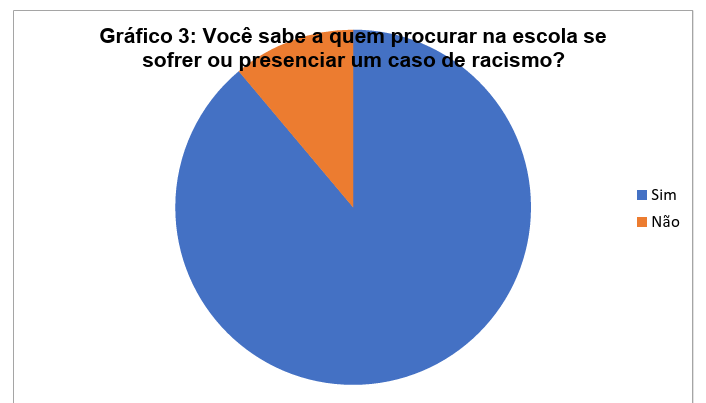

A pergunta 11: Você sabe a quem procurar em caso de racismo? Podemos notar que a grande maioria dos alunos respondeu que sim, sabem a quem recorrer caso passem ou presenciem tais casos. Como demonstrado no gráfico 3.

Gráfico 3: Você sabe a quem procurar na escola se sofrer ou presenciar um caso de racismo?

FONTE: PRUDENTE, Déborah C. G. (2024).

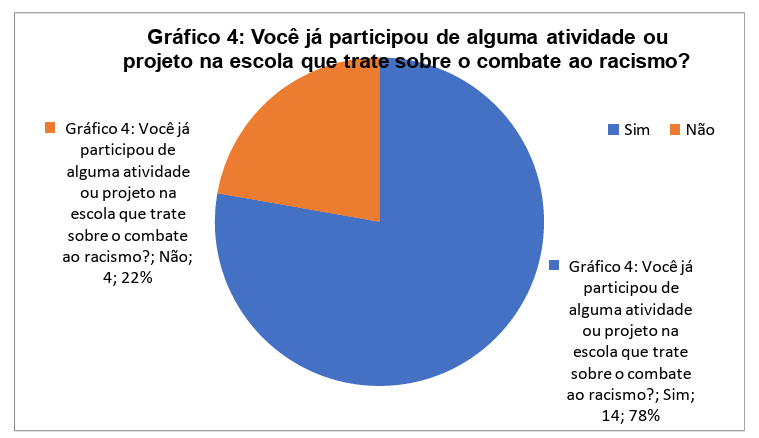

O gráfico 4, correspondente à questão 12, nos apresentou dados sobre a participação dos alunos em projetos escolares que combatam o racismo e notamos que 22% dos entrevistados não participaram.

FONTE: PRUDENTE, Déborah C. G. (2024).

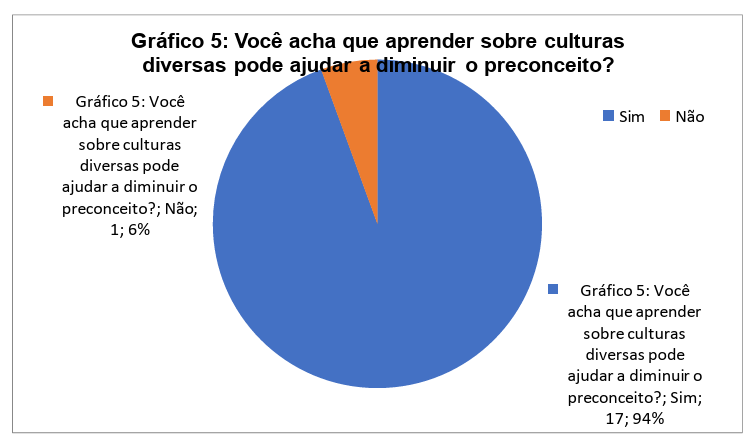

Na pergunta 13, todos os estudantes concordaram que a escola deve intensificar o combate ao racismo. Na pergunta 14, 94% afirmaram que o estudo de diferentes culturas ajuda a reduzir o preconceito, evidenciando a relevância da diversidade cultural na educação antirracista.

FONTE: PRUDENTE, Déborah C. G. (2024).

Foi elaborada uma sequência didática com foco na promoção de uma educação antirracista contínua, integrada ao cotidiano escolar. Com base nos saberes dos alunos e nas discussões realizadas, buscou-se valorizar a diversidade cultural e reconhecer as contribuições africanas. A culminância do projeto ocorreu por meio de uma mostra educativa, destacando o protagonismo discente e o compromisso com a equidade racial.

QUADRO 03: Sequência Didática Antirracista.

| Etapa 1 | Introdução da temática. Foi trabalhado no decorrer dos meses de abril e maio aulas expositivas sobre os povos e culturas africanas: Malineses, Bantos e Iorubás. Cujo objetivo foi trabalhar, situar, analisar e valorizar as contribuições africanas. |

| Etapa 2 | Nos meses de setembro, outubro e novembro começaram a trabalhar a temática das Grandes Navegações direcionando para os africanos no Brasil, distinguindo a diferença entre escravidão antiga e escravidão moderna. Foram realizadas aulas expositivas, vídeos sobre a temática e debates em sala de aula e elaboração de resumos e exercícios. |

| Etapa 3 | Ainda no mês de outubro foi destacado também as diferentes expressões culturais africanas presentes no território brasileiro. Foi solicitado que os alunos, de forma individual, pesquisassem e anotassem em seus cadernos, uma delas, para ser exposto à turma, através de uma roda de conversa. |

| Etapa 4 | Em meados do mês de outubro foi realizada a roda de conversa, onde cada aluno pôde expor a expressão cultural que pesquisou. Nesse momento também ocorreu comentários e questionamentos, bem como esclarecimentos. |

| Etapa 5 | Na primeira semana do mês de novembro foram formados grupos com seis alunos cada, onde cada grupo teve a liberdade de escolher uma excreção cultural para expor na Mostra Educacional Antirracista, que seria o momento da culminância da sequência didática. |

| Etapa 6 | Nessa etapa foram criados pelos alunos cartazes e materiais necessários para utilizarem na Mostra. Realizaram também pesquisas que elaboraram a fala de cada um para apresentação. |

| Etapa 7 | Na semana da consciência negra, ocorreu a Mostra Educacional Antirracista, onde cada grupo falou sobre sua expressão cultural, explicando e exemplificando cada um. A apresentação foi realizada para os demais alunos do Ensino Fundamental Anos Finais, assim como para o corpo docente da escola. |

| Etapa 8 | Na etapa final, em dezembro, foi realizada um debate aberto com a turma sobre a sequência realizada, destacando o que aprenderam, o que se identificaram e como esses conhecimentos são capazes de promover uma educação antirracista no ambiente escolar e em sociedade. |

FONTE: PRUDENTE, Déborah C. G. (2024).

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de desenvolver uma educação antirracista na Escola Estadual Getúlio Vargas surgiu da constatação de episódios de racismo vivenciados por estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais. Essa realidade, marcada por resquícios do sistema escravagista, reafirma o quanto o racismo permanece enraizado na sociedade brasileira. Embora avanços tenham sido conquistados por meio da luta dos movimentos sociais, o processo de superação das desigualdades étnico-raciais ainda caminha lentamente. Nesse cenário, o papel do educador antirracista é central, pois a transformação deve envolver toda a coletividade.

A experiência demonstrou que a maioria dos estudantes é afrodescendente e muitos já enfrentaram situações discriminatórias no ambiente escolar. A valorização da cultura afro-brasileira foi um caminho escolhido para enfrentar esse problema, inspirada na obra de Bárbara Carine (2023). O resgate da ancestralidade africana despertou nos alunos interesse, surpresa e consciência crítica. Houve mudanças perceptíveis de postura, reforçando a importância da vivência e do protagonismo discente na construção de uma escola mais inclusiva.

Embora tenha havido desafios como resistência de alguns responsáveis e o preconceito em torno das religiões de matriz africana, o projeto foi conduzido com firmeza e embasamento teórico. A persistência docente mostrou-se essencial frente à ausência de apoio ou recursos, confirmando o papel transformador da educação.

Ao final do ano letivo, observa-se um saldo positivo: os estudantes foram estimulados a compreender e valorizar a diversidade cultural. As expressões culturais trabalhadas, culinária, capoeira, vocabulário, religião, samba e artes visuais, revelaram-se instrumentos eficazes na formação de uma consciência antirracista. A continuidade desse trabalho pode incluir ainda contos africanos, a história das tranças ou a filosofia Ubuntu, reforçando o compromisso com uma educação comprometida com a equidade e com a valorização das raízes afro-brasileiras.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de. Uma história do negro no Brasil. Fraga Filho, Walter. Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006. 320p. ISBN: 85-88070-022. Disponível em: https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2014/04/uma-historia-do-negro-no-brasil.pdf. Acesso em: 6 jun. 2024.

ALVES, Leonardo Dias. A divisão racial do trabalho como um ordenamento do racismo estrutural. Revista Katál., Florianópolis, v. 25, n. 2, p. 212-221, maio-ago. 2022.

AMARAL, Sharyse Piroupo do. História do negro no Brasil. Brasília: Ministério da Educação. Secretária de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; Salvador: Centro de Estudos Afro Orientais, 2011. 114 p. ISBN 978-85-88070-10-3.

AMARO, Sonia; FILHO, Alcides Goularti. Movimento negro no Brasil: em busca da igualdade social. [Local de publicação]: [Editora], 2022.

AZEVEDO, Amailton Magno. Samba: um ritmo negro de resistência. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 70, p. 44-58, ago. 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rieb/a/9ChXBqB3GsMRsDnwXHwDbGg/?format=pdf. Acesso em: 15 out. 2024.

BATISTA, Isadora Mendes; SANTOS, Vinícius Medeiros dos. Uma proposta de sequência didática na perspectiva construtivista de Vygotsky para o ensino de literatura: o que há por trás do boneco de madeira? 2020.

BENTO, Cida. O pacto da branquitude. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

BENTO, Maria Aparecida da Silva. Pacto da branquitude. 1 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2022. 148p.

Bispo, Denise Maria de Souza. Silva, Luiz Gustavo Santos da. Ensino de História da África e Cultura Afro-brasileira: Desafios e Possibilidades. Sergipe, 2008.

BRASIL. Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nºs 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1831258. Acesso em: 15 out.2024.

_____. LEI Nº 3.353 DE 13 DE MAIO DE 1888. DECLARA EXTINTA A ESCRAVIDÃO NO BRASIL. Disponível em: https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LIM&numero=3353&ano=1888&ato=25f0TPn5keVRVT6f8. Acesso em: 6 jun. 2024.

_____. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/cci-vil_03/leis/2003/l10.639.htm#:~:text=L10639&text=LEI%20No%2010.639%2C%20DE%20 9%20DE%20JANEIRO%20DE%202003.&text=Altera%20a%20Lei%20no,%22%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias. Acesso em: 20 abr. 2024.

_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. LEI Nº 2.040, DE 28 DE SETEMBRO DE 1871. Declara de condição livre os filhos de mulher escrava que nascerem desde a data desta lei, libertos os escravos da Nação e outros, e providencia sobre a criação e tratamento daqueles filhos menores e sobre a libertação annaul de escravos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim2040.htm. Acesso 6 jun. 2024.

_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. LEI Nº 581, DE 4 DE SETEMBRO DE 1850. Estabelece medidas para a repressão do tráfico de africanos neste Império. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim581.htm. Acesso em: 6 jun. 2024.

BRITO, Maíra de Deus. Lélia Gonzalez e a luta pela eliminação da discriminação racial. Nossacausa. Disponível em: https://nossacausa.com/lelia-gonzalez-discriminacao-racial/. Acesso em: 7 Mar. 2024.

BRITO, Marlene Oliveira. Narrativas negadas: estratégias de resistência à discriminação planejada. Dissertação (Mestrado)– Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências, Bauru, 2017a. 229p.

CAPRARA, B. M.; ANTUNES MACHADO, L. Contribuições para uma educação escolar antirracista: bell hooks e a pedagogia engajada. Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 18, n. 40, p. 23-37, jan./abr. 202. Disponível em: https://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/2028. Acesso em: 17 out. 2024.

CAVALLEIRO, Eliane dos Santos. Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa escola. Editora: Selo Negro, 2001. ISBN 8587478141, 9788587478146. 213 p.

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2006.

COELHO, Luana; PISONI, Silene. Vygotsky: sua teoria e a influência na educação. Rio Grande do Sul: 2012.

DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2000.

DOMINGUES, Petrônio. Movimento Negro Brasileiro: alguns apontamentos históricos. 2006. p. 103-104.

FERNANDES, Fernanda Kelly Mineiro. O ensino de língua portuguesa na EJA em busca de uma educação antirracista: uma proposta de material didático com base no modelo de sequências didáticas. Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem, v. 10, n. 2, p. [p. inicial]-[p. final], 2022. Minas Gerais.

FERNANDES, Luís Antonio; MATOS, Bitante Mikael Maia; BARBOSA, Natalí Tátila Maria do Nascimento. Preconceito, racismo e discriminação no ambiente escolar: como compreender essa temática. Revista Panorâmica, ISSN 2238-9210, v. 34, set./dez. 2021.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2022.

GELEDÉS. Instituto da Mulher Negra, Instituto Alana. Lei 10.639/03 na prática (livro eletrônico): experiências de seis municípios no ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. São Paulo: Instituto Alana, 2023. PDF. ISBN 978-65-88653-26-5.

GUIMARÃES, Eder D’Artagnan Ferreira; ZELAYA, Marisa. A política de cotas raciais nas universidades públicas do Brasil: duas décadas depois: uma análise. 2021.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

LIMA, Camilla Barros de; SILVA, Tayná Regina da. Racismo estrutural: análise da violência policial contra pessoas negras. Título do Periódico ou Livro, volume, número, páginas, 2023.

LIMA, Hanna Karoline Macedo de. A importância de trabalhar o ensino da história e da cultura afrobrasileira e africana em sala de aula. Cabaceiras: UFPB, 2016. 27 f. il. Monografia (graduação em Pedagogia – modalidade à distância) – UFPB/CE.

MOTA, Sara Cesar Brito. Sequência didática para uma educação antirracista e em perspectiva decolonial: conceitos fundamentais, roteiro urbano e fontes literárias. São Gonçalo, Rio de Janeiro, 2020.

MONTEIRO, Patrícia Fontes Cavalieri. Discussão acerca da eficácia da Lei Áurea. Meritum. Belo Horizonte, v. 7, n. 1, p. 355-387, jan./jun. 2012. DOI: https://doi.org/10.46560/meritum.v7i1.1208. Acesso em: 6 jun. 2024.

NUNES, Sylvia da Silveira. Racismo no Brasil: tentativas de disfarce de uma violência explícita. São Paulo: [s.n.], 2006.

OLIVEIRA, Idalina Maria Amaral de. A ideologia do branqueamento na sociedade brasileira. 2008. p. 6.

OLIVEIRA, J. P.; LEAL, L. A. P. Capoeira e identidade nacional: de crime político à patrimônio cultural do Brasil. In: Capoeira, identidade e gênero: ensaios sobre a história social da capoeira no Brasil [online]. Salvador: EDUFBA, 2009. p. 43-55.

OLIVEIRA, Otair Fernandes de. A cultura afro-brasileira como patrimônio cultural: reflexões preliminares. Anais: XV ENECULT. Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, 01 a 03 de agosto de 2019, Salvador, Bahia, Brasil. Disponível em: https://www.enecult.ufba.br/modulos/submissao/Upload-484/111688.pdf. Acesso em: 15 out. 2024.

OLIVEIRA, Silvana Weinhardt de. O negro inserido no mercado de trabalho: análise da situação mercadológica e exclusão social. Revista Eletrônica do TRT-PR, Curitiba: TRT-9ª Região, v. 10, n. 101, jul. 2021.

OSÓRIO, Rafael Guerreiro. A desigualdade racial no Brasil nas três últimas décadas. 2021. p. 11. Patrícia Fontes Cavalieri Monteiro. Discussão acerca da eficácia da Lei Áurea. Meritum. Belo Horizonte, v. 7. n. 1. p. 355-387. jan./jun. 2012. DOI: https://doi.org/10.46560/meritum.v7i1.1208. Acesso em: 6 jun. 2024.

PINHEIRO DEUCENY DA SILVA LOPES BRAVO; PINHEIRO, Alfredo Bravo Marques. As novas metodologias de ensino e a formação docente. Título do Periódico ou Livro, volume, número, páginas, ano.

PINHEIRO, Barbara Carine Soares. Como ser um educador antirracista. São Paulo: Planeta do Brasil, 2023.

PINHEIRO, Bárbara Carine Soares. Como ser um educador Antirracista. São Paulo: Planeta do Brasil, 2023.

PINHEIRO, Lucas Aparecido de Jesus. Racismo estrutural e sub-representação negra na política brasileira. 2023. p. 278.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. Buenos Aires, 2005.

RAMOS, Silvia et al. Pele alvo: a bala não erra o negro [livro eletrônico]. Rio de Janeiro: CESeC, 2023. Formato: PDF. Disponível em: https://ponte.org/wp-content/uploads/2023/11/boletim-pele-alvo.pdf. Acesso em: 15 out. 2024. ISBN 978-85-5969-035-4.

_____. Pequeno manual antirracista. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. ISBN 978-85-359-3287-4.

RODRIGUES, Rodrigo; LARA, Walace. Justiça condena dois homens por racismo e injúria racial contra a jornalista Maju Coutinho. G1 SP e TV Globo, São Paulo, 09 mar. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/09/tj-de-sp-condena-doishomens-por-racismo-e-injuria-racial-contra-a-jornalista-maju-coutinho.ghtml. Acesso em: 17 out. 2024.

SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, María del Pilar Baptista. Metodologia de pesquisa [recurso eletrônico]. Tradução: Daisy Vaz de Moraes. Revisão técnica: Ana Gracinda Queluz Garcia; Dirceu da Silva; Marcos Júlio. 5. Ed. Dados eletrônicos. Porto Alegre: Penso, 2013.

SANTOS, Bruno Freitas; AGUIAR, Fabiano Sales de; SILVA, Alex Sander da. Educação antirracista: concepções teóricas e práticas na contemporaneidade. Revista Culturas & Fronteiras, v. 7, n. 1, jan. 2023.

SANTOS, Elisabete Figueroa dos; PINTO, Eliane Aparecida Toledo; CHIRINÉA, Andréia Melanda. A Lei nº 10.639/03 e o Epistemicídio: relações e embates. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 43, n. 3, p. 949-967, jul./set. 2018. http://dx.doi.org/10.1590/2175623665332. Acesso em: 15 out. 2024.

SANTOS, Emily. Racismo na escola: acusados podem ser expulsos? Quais as consequências para os envolvidos? Especialistas explicam que a instituição precisa investigar as denúncias e tomar as medidas cabíveis, que vão de suspensão a expulsão. Adolescentes e pais podem responder na Justiça. g1, 29 abr. 2024. Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2024/04/29/racismo-na-escola-entenda-quais-as-consequencias-para-os-envolvidos.ghtml. Acesso em: 17 out. 2024.

SANTOS, Neli Edite dos (Org.). Construindo uma educação antirracista: reflexões, afetos e experiências. Curitiba: CRV, 2022. 408 p. ISBN 978-65-251-3355-3 (físico). ISBN 978-65251-3356-0 (digital). DOI 10.24824/978652513355.3.

Silva, Ana Célia da. A desconstrução da discriminação no livro didático. Superando o racismo na escola. 2. ed. In: Kabengele Munanga, organizador. [Brasília]: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. 204p.

SILVA, Helder Kuiawinski da. A cultura afro como norteadora da cultura brasileira. Título do Periódico ou Livro, v. [número do volume], n. [número], p. [páginas], 2014.

SILVA, Paulo Marcio Varela da. O conceito de racismo estrutural: aplicação no campo do Direito. 2022. p. 53.

SILVA, Roberto Fernandes da. Ferramentas pedagógicas: o uso da sequência didática e das tecnologias digitais no ensino de História durante os anos finais do Ensino Fundamental. Belo Horizonte, 2020.

SILVÉRIO, Valter Roberto. Ação afirmativa e o combate ao racismo institucional no Brasil. Título do Periódico ou Livro, volume, número, páginas, 2002.

SOUSA, Janayna Alves de; BRUSSIO, Josenildo Campos. Racismo estrutural no Brasil: a luta por uma sensibilidade do mundo decolonial. 1. ed. São Paulo: [Nome da Editora], 2023. p. 278.

SOUZA, Izabel Cristina de; GUASTI, Maria Cristina Figueiredo Aguiar. Cultura africana e sua influência na cultura brasileira. In: ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO, CIÊNCIA E GESTÃO DA INFOR-

MAÇÃO, 41., Rio de Janeiro, 2018. Anais… Rio de Janeiro: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2018. p. 1-16. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/handle/1/12906. Acesso em: 15 out. 2024.

SOUZA. História da África e cultura afro-brasileira: desafios e possibilidades no contexto escolar. Revista Educação Pública, 06 nov. 2018. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/18/22/histria-da-frica-e-cultura-afro-brasileira-desafios-e-possibilidadesno-contexto-escolar. Acesso em: 15 out. 2024. DOI: 10.18264/REP.

VIANA, Natalia Conceição. Educação antirracista e a prática docente: narrativas, desconstruções e possibilidades. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2018.

YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2005.

ZAMORA, Maria Helena Rodrigues Navas. Desigualdade racial, racismo e seus efeitos. 2012.