REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ni10202503231236

Maria do Perpétuo Socorro Cardoso da Silva1; Elzilene Carvalho Brito2; Luanny Isabely da Silva Gonçalves3; Lucia Tainan Araujo Moraes4; Rafaela Cardoso Marques5

Resumo: Esta pesquisa teve como intuito averiguar de que forma a língua se comporta dentro de um contexto de variação, considerando o fator localidade. O estudo partiu de uma pesquisa de campo nos municípios de Vigia/PA e São Caetano de Odivelas/PA, e teve como instrumento o Questionário Fonético Fonológico, do Atlas Linguístico do Brasil (ALIB, 2001). Como aporte teórico ancoramo-nos nos preceitos de Bagno (2010), Bechara (2009), Silva (2017), Bortoni-Ricardo (2004), entre outros que enriqueceram a discussão. Os resultados demonstraram a importância de considerar os diversos fenômenos presentes na língua, uma vez que essa não comporta somente a escrita, mas a oralidade como ferramenta substancial à evolução, variação e manutenção linguística.

Palavras-chaves: Variação. Sociolinguística. Fenômenos Linguísticos. Localidade

Abstract: This research aimed to find out how the language behaves within a context of variation, considering the locality factor. The study was based on field research in the municipalities of Vigia/PA and São Caetano de Odivelas/PA, and used the Phonological Phonetic Questionnaire, from the Linguistic Atlas of Brazil (ALIB, 2001). As a theoretical contribution, we are anchored in the precepts of Bagno (2010), Bechara (2009), Silva (2017), Bortoni-Ricardo (2004), among others that enriched the discussion. The results demonstrated the importance of considering the different phenomena present in the language, since it does not only include writing, but orality as a substantial tool for linguistic evolution, variation and maintenance.

Keywords: Variation. Sociolinguistics. Linguistic Phenomena. Location

Para procedermos à análise de uma língua devemos delimitar a variante a ser investigada. Idealmente devemos definir parâmetros linguísticos e não-linguísticos, buscando constituir uma comunidade de fala homogênea. (SILVA, 2007, p.12)

1. Prólogo

Os dizeres de Thaïs Cristófaro Silva, do livro “Fonética e Fonologia do Português”, retratam a maneira como a investigação linguística deve ser conduzida, a partir do viés sociolinguístico. Nesse sentido, este artigo buscou averiguar de que forma a língua se comporta dentro de um contexto de variação, considerando o fator localidade.

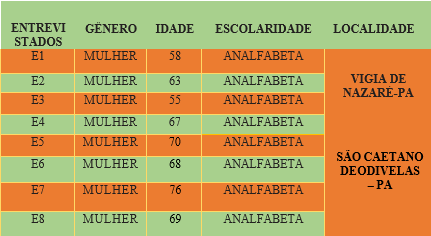

Para ampliar a abordagem deste estudo, pautamo-nos em uma análise fonético- fonológica nos municípios de Vigia de Nazaré/PA e São Caetano de Odivelas/PA, a fim de identificar fenômenos recorrentes na fala dos sujeitos locais. Tais sujeitos foram definidos das seguintes formas: mulheres, com faixa-etária acima dos 50 anos e analfabetas, de acordo com os parâmetros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dessa forma, tivemos como amostra 8 sujeitos, sendo 4 mulheres residentes em Vigia/PA e 4 mulheres residentes em São Caetano de Odivelas/PA.

Este artigo subdivide-se em 5 seções. A primeira abordou o referencial teórico da pesquisa. A segunda seção apresentou aspectos referentes aos sujeitos. A terceira discorreu pelo contexto histórico-geográfico das localidades, Vigia e São Caetano de Odivelas. Na quarta seção está disposta a análise de dados e, por fim, a quinta e última com as considerações finais.

2. Um olhar dos teóricos acerca dos fenômenos fonético- fonológicos e as diferenças sociolinguísticas

É sabido que a língua não se limita a aspectos subjacentes, suas multifacetas ultrapassam os limites da normatividade. Nesse sentido, a perspectiva diacrônica elucida a maleabilidade linguística, uma vez que os processos evolutivos ou, até mesmo, a manutenção em certas palavras comprovam fenômenos que justificam a língua em seus eixos (sintagmático e paradigmático) e seus níveis (sintáticos, morfológicos, lexicais, semânticos, fonéticos etc.).

Partindo desse princípio, ainda que a teoria Saussuriana tenha se debruçado a fatores inerentes à língua e essa como um código, em suas dicotomias Sausssure deixou claro que langue e parole constituem um único sistema linguístico. A partir desses fatores, não há como ignorar a importância da fala (parole) para a movimentação desse sistema. O estruturalismo evidencia a língua enquanto produto, mas destaca que atrelada à oralidade essa língua dispõe de fenômenos que nem sempre a variedade culta padrão especifica em suas normas. Bagno, filólogo e sociolinguista, é um ativista em defesa da língua na sua totalidade e pluralidade.

Nesse contexto, o autor envida pelas teorias da sociolinguística ao inserir com predominância o papel social da língua nas mais variadas situações comunicativas. Para Bagno (2010), “[…] aquilo que a gente chama, por comodidade, de português não é um bloco compacto, sólido e firme, mas sim um conjunto de ‘coisas’ aparentadas entre si, mas com algumas diferenças. Essas ‘coisas’ são chamadas variedades.” (BAGNO, 2010, p.19). O que ratifica a necessidade da desconstrução da homogeneidade linguística.

Os estudos linguísticos ampliaram seus horizontes, à medida que se compreendia a heterogeneidade contida na língua. Bortoni-Ricardo, por sua vez, colabora com esses estudos ao considerar que a sala de aula é um dos espaços mais propícios e quase que obrigatório para se levantar tais discussões.

É no momento em que o aluno flagrantemente uma regra não padrão e o professor intervém, fornecendo a variante-padrão, que as duas variedades se justapõem em sala de aula. Como proceder nesses momentos? É uma dúvida sempre presente entre os professores. Nas últimas duas décadas, os educadores brasileiros, com destaque especial para os linguistas – seguindo uma corrente que nasceu da polêmica entre a postura que considera o ‘erro’ uma deficiência do aluno e a postura que vê os chamados ‘erros’ como uma simples diferença entre as duas variedades -, tem feito um trabalho importante, mostrando que é pedagogicamente incorreto usar a incidência do erro do educando como uma oportunidade para humilhá-lo. (BAGNO, 2010, p.37-38)

Para a autora, não se pode ancorar na visão deturpada do ensino ao considerar somente o ‘padrão’ como postura correta em sala de aula para o uso oral e escrito da língua.

3. Uma breve visão formalista dos fenômenos fonético- fonológicos

Na “Moderna Gramática Portuguesa”, Evanildo Bechara aponta alguns fenômenos fonético-fonológicos ancorados a uma perspectiva mais sistemática da língua. As explicações partem dos aspectos gramaticais e limitam-se a contextos isolados para esclarecer como tal fenômeno se comporta dentro de uma norma. Nessa visão, não é possível visualizar a influência de fatores externos, uma vez que a intenção é demonstrar de que forma a língua está alocada na gramática. Segundo Bechara (2009):

Na atividade linguística, o importante para os falantes é o fonema, e não a série de movimentos articulatórios que o determina. Assim sendo, enquanto a análise fonética se preocupa tão somente com a articulação, a fonêmica atenta apenas para o fonema que, reunindo um feixe de traços que o distingue de outro fonema, permite a comunicação linguística. (BECHARA, 2009, p. 57)

Nesse viés, Bechara deixa claro que na atividade linguística o que predomina são os fatores subjacentes à análise da língua, corroborando com a visão sistemática citada anteriormente. Ao reafirmar os fenômenos em um contexto formalista, o gramático limita o uso recorrente da língua e suas inúmeras situações de comunicação. Já para a visão do foneticista, como no caso de Thais Cristófaro, “a fonética é uma ciência que apresenta os métodos para a descrição, classificação e transcrição dos sons da fala, principalmente aqueles sons utilizados na linguagem humana.” (SILVA, 2017, 23)

Dessa forma, a modalidade oral da língua ganha um espaço significativo para que o falante compreenda que seu sistema linguístico não está engessado ao uso determinado pela variedade culta padrão, mas sujeito a adequações conforme o seu contexto de fala. Assim sendo, a discussão não está pautada na apagamento ou anulação de uma teoria em detrimento da outra, mas a maneira como se propõe o diálogo entre uma e outra, ampliando o universo da língua para além da normatividade.

4. Os sujeitos da pesquisa

A amostra contou com um total de oito sujeitos classificados da seguinte forma: mulheres, analfabetas, acima de 50 anos, sendo quatro do município de Vigia/PA e quatro do município de São Caetano de Odivelas/PA. É válido considerar que os sujeitos, quanto aos aspectos socioeconômicos, são autônomos e seus trabalhos variam entre artesanato, marisqueiras ou somente donas de casa.

Na localidade de Vigia, as entrevistadas dispõem da faixa etária entre 55 e 67 anos. Duas são marisqueiras e artesãs (E1 e E3) e as outras duas são donas de casa aposentadas (E2 e E4). A base familiar dos sujeitos ancora-se em pais e maridos pescadores, o que influencia em seus falares. Todos têm acesso à televisão tendo como entretenimento favorito as novelas, bem como todos são de religião católica. Quanto à receptividade dos sujeitos à pesquisa, fomos muito bem recebidas por todos, além de ninguém apresentar desconforto ou resistência na aplicação do questionário. Em São Caetano de Odivelas, os sujeitos têm faixa etária entre 68 e 76 anos.

Duas são artesãs (E6 e E8) e duas são donas de casa aposentadas (E5 e E7). Quanto a sua base familiar, os maridos da E6 e E8 são tiradores de caranguejos. O marido da E5 é pescador aposentado e o da E7 já é falecido e exerceu, também, a profissão de pescador. Todos têm acesso à televisão e são de religião católica. A receptividade foi boa em todas as localidades, sem nenhuma resistência.

5. Uma síntese do contexto histórico-geográfico das cidades de vigia/pa e são caetano de odivelas/pa

O município de Vigia de Nazaré (Latitude 00° 51’ 28’’ sul e Longitude 48° 08’ 31’’ Oeste) está localizado na mesorregião nordeste do Pará, microrregião do salgado, a 77 km da capital Belém, e o acesso à cidade de Vigia se dá pela rodovia BR 316 até Santa Izabel do Pará e depois pela PA 140 (SILVA et al., 2021). Vigia, possui uma área de 401.589 km² (IBGE, 2020), com uma população de 54.172 habitantes (IBGE, 2020) e foi fundada em 6 de janeiro de 1616 (406 anos). Vigia, antes chamada de Uruitá, foi transformada em um posto alfandegário guarnecido, denominado Vigia, para fiscalizar e proteger, de contrabandistas, as embarcações que demandavam Belém. Essa iniciativa fora a causa da formação do Povoado, que se elevou à Vila, em 1693. Assim, permaneceu até a Independência do Brasil. Mais tarde, em 1698, Vigia obteve categoria de Município. Entretanto, o seu patrimônio territorial só veio a se formar em 1734, com a concessão da carta de data e sesmaria.

Localizado na Mesorregião do Nordeste Paraense e na Microrregião do Salgado, o município de São Caetano de Odivelas está a uma altitude de 5 metros. Possui população estimada, conforme dados do IBGE de 2020, de 18.129 habitantes e uma área de 743,466 km². Os fundamentos históricos dessa Cidade foram lançados na era colonial, pelos jesuítas quando desbravaram a região, através do rio Mojuim. No local onde se encontra a atual sede municipal, fundaram uma fazenda denominada São Caetano, a qual mais tarde, ficara sob a administração de prepostos do Governo. Em 1755, a localidade foi elevada à Freguesia com no nome de São Caetano de Odivelas e, em 1833, passou a fazer parte do território de Vigia. A emancipação político- administrativa do município de São Caetano de Odivelas deu-se definitivamente, em 1935.

6. IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS

DISCUSSÕES E RESULTADOS

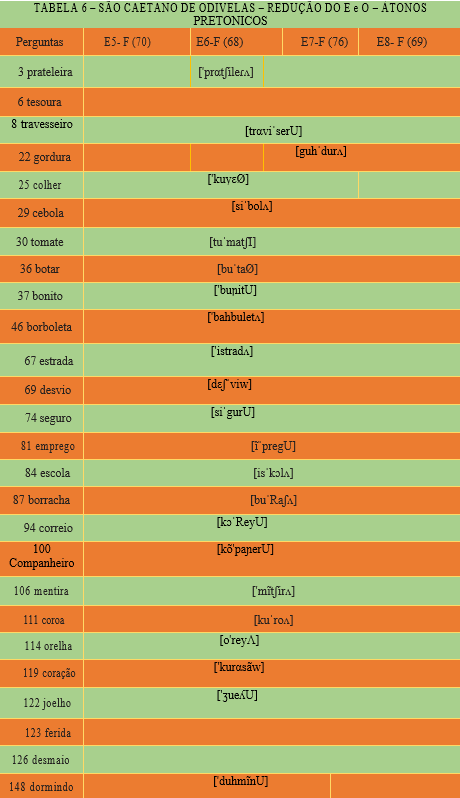

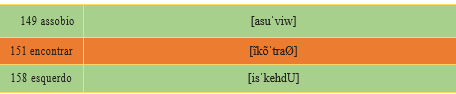

Nesta seção serão apresentadas as análises dos dados coletados durante a pesquisa de campo. Essa análise será distribuída, a nível didático, da seguinte forma: uma breve fala dos fenômenos sob uma perspectiva teórica, a tabela6 ratificando os fenômenos nas palavras transcritas foneticamente e, por fim, a análise conforme o identificado na pronúncia dos sujeitos.

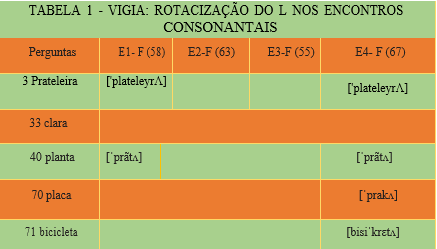

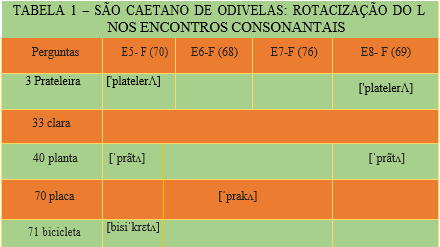

ROTACIZAÇÃO

É a transformação do /L/ em /R/, nos encontros consonantais. Esse fenômeno linguístico chamado rotacismo é uma tendência antiga e estigmatizada por caracterizar as variedades não padrão (BAGNO, 2003). Para Bechara (2010), “assim se chama o seguimento imediato de duas ou mais consoantes de um mesmo vocábulo, encontros consonatais.” (BECHARA, 2010, p.72)

De acordo com os dados obtidos nas análises, os fenômenos ocorreram nas seguintes palavras: 3 (E1; E4), 40 (E1; E4), 70 (E4) e 71 (E4), na localidade de Vigia. Já em São Caetano, o fenômeno aparece na 3 (E5; E8), 40 (E5; E8), 70 (E6; E7) e 71 (E5).

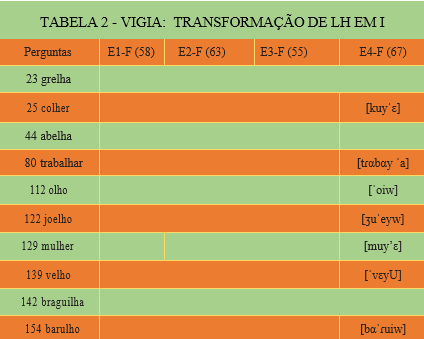

DESPALATALIZAÇÃO – TRANSFORMAÇÃO DO LH EM I

De acordo com as explicações apresentadas na obra de Bagno, “A língua de Eulália”, a despalatalização é um fenômeno que pode ser justificado por meio de duas perspectivas, a extra e a intralinguística. Considerando os aspectos dentro da língua, Bagno aponta uma citação de Lausberg (1981) sobre o fenômeno:

Por afrouxamento e, finalmente, abandono da oclusão central, forma-se do /λ/ (difícil de pronunciar por causa da elasticidade reduzida do dorso da língua) muito naturalmente a fricativa /γ/ como em francês, espanhol popular e dialetal. (LAUSBERG, 1981 apud Bagno, 2010, p.59)

Para Silva (2017), a despalatalização, também, ocorre quando “o falante articula uma consoante lateral palatal que apresenta a obstrução da passagem da corrente de ar na região palatal (o ar escapa lateralmente).” (SILVA, 2017, p.64-65)

Observou-se que na pronúncia o fenômeno ocorreu nas palavras e nos respectivos sujeitos 25 (E4), 80 (E4), 112 (E4), 122 (E4), 129 (E4), 139 (E4) e 154 (E4) da cidade de Vigia. Já na localidade de São Caetano de Odivelas, o fenômeno ocorreu da seguinte forma: 25 (E5; E6; E7), 44 (E8), 80 (E5; E6; E7), 112 (E8), 122 (E6; E7), 129 (E6; E7), 139 (E8), 142 (E5; E6; E7; E8) e 154 (E8).

TRANSFORMAÇÃO DO GERÚNDIO – ND EM -N

Segundo Bagno (2010), a transformação do gerúndio ND em N acontece devido aos fonemas /n/ e /d/ pertencerem a uma família de consoantes que são dentais e que por serem produzidas na mesma zona de articulação sofrem a assimilação. Ainda de acordo com Bagno, assimilação ocorre quando essas consoantes sofrem uma força que permite com que dois sons diferentes possam ser completamente semelhantes ou ser somente pela metade.

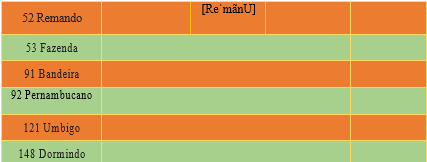

Seguindo essa perspectiva, o fenômeno ocorreu nas palavras e sujeitos 27 (E2), 52 (E2), na localidade de Vigia. Já na localidade de São Caetano de Odivelas ocorreu nas palavras 27 (E5; E6; E7; E8), 52 (E6; E7), 148 (E5; E6; E7).

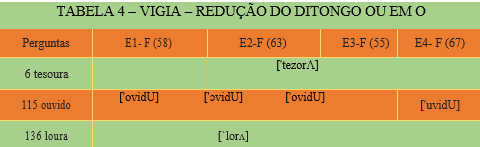

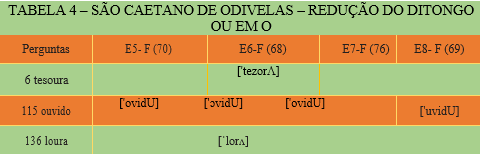

REDUÇÃO DO DITONGO OU EM O

O contexto comunicativo, considerando os vieses da sociolinguística, não define mais de forma efetiva o uso da língua, isto é, sendo ela padrão ou não padrão. É inegável a inflexibilidade linguística no que concerne às normas empregadas na variedade culta padrão, todavia, contextos formais de uso da língua se permitem a ideia fluída da comunicação ao tornar híbrido o “padrão” ao “não padrão”. A exemplo, pode-se citar o contexto jornalístico quando, muitas vezes, a pronúncia das palavras comporta alguns fenômenos, como no caso da redução do ditongo.

Bagno explica tal fenômeno ao considerar que:

Como o PNP é uma língua que está muitíssimo mais ligada à oralidade (à forma falada) do que à ortografia (à forma escrita) […], a regra histórica de redução do ditongo AU em o não deixou de ser respeitada. É por isso que certas palavras do PP que se escrevem com AU são pronunciadas com um o em PNP. Um dos exemplos mais conhecidos é o da linda palavra SAUDADE, que em muitas regiões do Brasil é pronunciada sodade. Posso até citar a lindíssima canção “Sodade, meu bem, sodade”, do compositor Zé do Norte, que faz parte da trilha sonora do filme “O Cangaceiro”, dirigido por Lima Barreto em 1952. (BAGNO, 2010, 85)

Exemplo como esse é observado, também, na fala de muitos sujeitos que fazem ou precisam fazer uso contínuo da variedade culta padrão, uma vez que se entende a praticidade disposta na oralidade, fenômenos como o da redução não indicam um desvio no uso da língua como visões engessadas de gramáticos puristas insistem em defender.

O fenômeno foi observado nas palavras 6 (E2; E3), 115 (E1; E2; E3; E4) e 136 (E1; E2; E3; E4), no município de Vigia. Quanto à cidade de São Caetano de Odivelas, o fenômeno foi identificado nas palavras 6 (E6), 115 (E5; E6; E7; E8) e 136 (E5; E6; E7; E8).

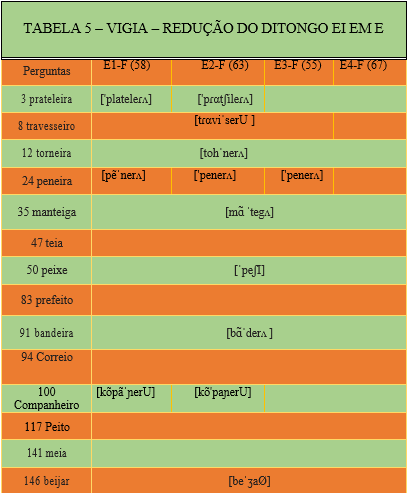

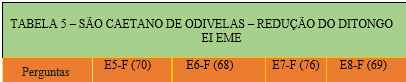

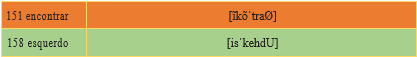

REDUÇÃO DO DITONGO EI EM E

Assim como discutido na redução do OU em O, este fenômeno reflete tanto no português padrão quanto no não padrão. No entanto, Bagno esclarece que há uma diferença entre os dois casos, “O que é escrito OU é pronunciado O em todas as situações e contextos, tanto PP quanto no PNP. O que se escreve EI, porém, só se transforma em E em algumas situações” (BAGNO, 2010, p.88), como é o caso da palavra peito. Esse fenômeno também é chamado de monotongação.

Na observação das palavras acima, verificou-se que a redução do ditongo “EI”em “E” ocorreu nas palavras 3 (E1; E2), 8 (E1; E2; E3), 12 (E1; E2; E3; E4), 24 (E1; E2; E3), 35 (E1; E2; E3; E4), 50 (E1; E2; E3; E4), 91 (E1; E2; E3; E4), 100 (E1; E2) e 146 (E1; E2; E3; E4), na localidade de Vigia. Em São Caetano de Odivelas observou-se nas palavras 8 (E8), 12 (E5), 24 (E7), 35 (E6), 50 (E5; E6; E7; E8), 91 (E5; E6; E7; E8), 100 (E5) e 146 (E5; E6; E7; E8).

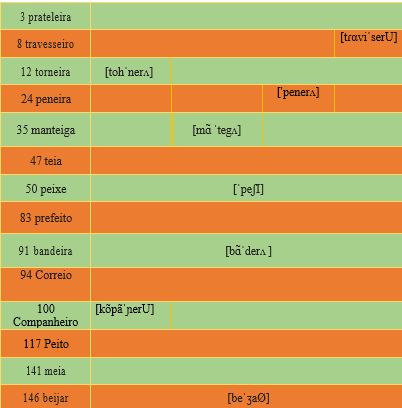

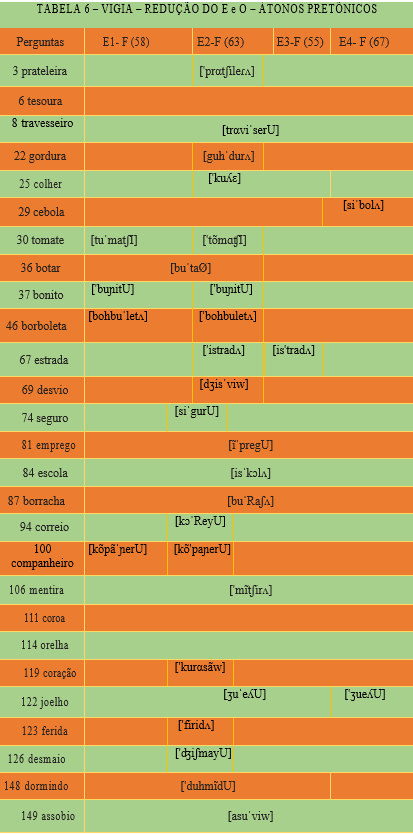

REDUÇÃO DO E e O – ÁTONOS PRETÔNICOS

O fenômeno, também chamado de harmonização vocálica, é, segundo Bagno (2010), uma característica presente em todo domínio da língua portuguesa. Para o filólogo:

A língua escrita é só uma representação simbólica da língua falada, e não um retrato fiel dela. Por isso, embora a ortografia de cada palavra seja uma só para todo país, cada falante brasileiro de português terá seu modo particular de pronunciá-la. (BAGNO, 2010, p. 95)

Nesse sentido, o fenômeno foi identificado nas pronúncias dos sujeitos dispostos na análise a seguir.

Na pronúncia dos sujeitos analisados, identificou-se o fenômeno da seguinte forma: na cidade de Vigia ocorreu nas palavras 3 (E2), 8 (E1; E2; E3; E4), 22 (E1; E2; E3; E4), 25 (E2; E3), 29 (E4), 30 (E1; E2), 36 (E1; E2), 37 (E1; E2), 46 (E1; E2), 67 (E2; E3), 69 (E2), 74 (E2), 81 (E1; E2; E3; E4), 84 (E1; E2; E3; E4), 87 (E1; E2; E3; E4), 94 (E2), 100 (E1; E2), 106 (E1; E2; E3; E4), 119 (E2), 122 (E2; E3; E4), 123 (E2), 126 (E2), 148 (E1; E2; E3), 149 (E1; E2; E3; E4), 151 (E1; E2; E3; E4) e 158 (E1; E2; E3; E4). Observou-se que na localidade de São Caetano de Odivelas o fenômeno da redução de E em O ocorreu na maioria expressiva das palavras, a diferença foi nas palavras 3 (E6), 22 (E7; E8) e 25 (E5; E6; E7) e 148 (E5; E6; E7).

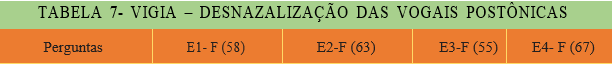

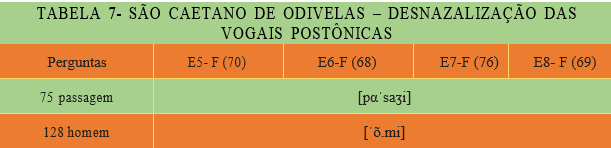

DESNAZALIZAÇÃO DAS VOGAIS POSTÔNICAS

Bagno define a desnazalização das vogais postônicas na língua portuguesa como uma tendência. No Latim, algumas palavras com terminação em N tiveram a queda da nasalidade: abdomen, examen, nomen, volumen etc, o que justifica seu uso atual, bem como alguns vestígios que foram mantidos. Como pontua Bagno (2010):

Ao que parece, existe a tendência na língua portuguesa de LATIM PORTUGUÊS abdomen > abdome bitumen > betume certamen > certame cerumen > cerume strumen > estrume examen > exame gérmen > germe legumen > legume lúmen > lume nomen > nome regimen > regime velamen

> velame volumen > volume eliminar a nasalidade das vogais postônicas […] Quer dizer, o som nasal das vogais que estão depois da sílaba tônica, como em todas estas palavras do quadro… E também em homem, ontem, Virgem, além de todas as inúmeras palavras terminadas em -agem (garagem, viagem, bobagem etc.). (BAGNO, 2010, p.116)

Partindo desse princípio, o fenômeno ocorre frequentemente como identificado na pronúncia dos sujeitos entrevistados.

Como observado, tanto no município de Vigia quanto de São Caetano de Odivelas o fenômeno ocorreu em todas as palavras. É válido pontuar que, em Vigia, houve uma mudança na tonicidade da palavra 75 (passagem) e ocorreu somente na E1 e E2.

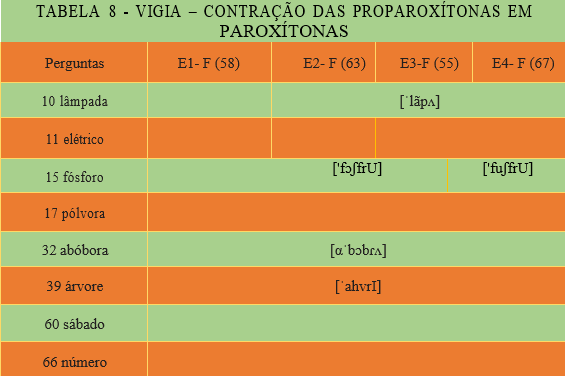

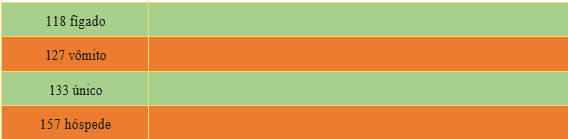

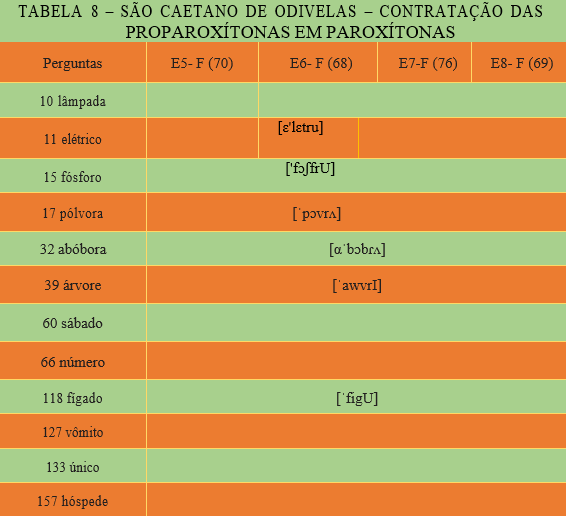

CONTRAÇÃO DAS PROPAROXÍTONAS EM PAROXÍTONAS

Segundo Bagno, uma característica marcante do português não padrão é o fato das proparoxítonas quase não existirem. Isso é justificado pelo que o autor chama de contração, que nada mais é do que a praticidade linguística.

Na transcrição das palavras, identificou que no município de Vigia o fenômeno ocorreu em 10 (E3; E4), 15 (E1; E2; E3; E4), 32 (E1; E2; E3; E4) e 39 (E1; E2; E3; E4). Já em São Caetano de Odivelas ocorreu em 11 (E6), 15 (E5; E6; E7; E8), 17 (E5; E6; E7; E8), 32 (E5; E6; E7; E8), 39 (E5; E6; E7; E8) e 118 (E5; E6; E7; E8).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo reforçou a necessidade em evidenciar a oralidade enquanto instrumento determinante de fenômenos que confirmam a pluralidade e a dinamicidade presentes na língua. Tal modalidade desmistifica ideias das quais engendraram por muito os estudos linguísticos, como a teoria do monolinguismo, em que acreditava-se que a língua era um produto estável, homogêneo e invariável.

Em contrapartida, considerando os preceitos de Bortoni-Ricardo (2004), “os papéis sociais são construídos no próprio processo de interação humana”, isto é, a particularidade dos falares define seus domínios sociais. A partir da análise fonética- fonológica das pronúncias observadas de cada sujeito, nas localidades de Vigia/PA e São Caetano de Odivelas/PA, observou-se a predominância de alguns fenômenos por influência do meio em que tais sujeitos estão inseridos, bem como da realidade que os circunda, a exemplo da contração das proparoxítonas em paroxítonas, como no caso da palavra 39 (árvore) que na pronúncia tornava-se uma paroxítona [‘ahvrI] pela praticidade linguística.

Isto posto, “as variedades de uma língua têm recursos linguísticos suficientes para desempenhar sua função de veículo de comunicação, de expressão e de interação entre seres humanos” (BAGNO, 2010, p.25), logo, a visão axiomática da língua desprende-se, cada vez mais, de suas teorias e um viés holístico surge para ressignificar a língua em todas as suas dimensões.

6As tabelas foram divididas por localidade, tendo em vista que o espaço não comportava as duas juntas, comprometendo a formatação.

REFERÊNCIA

BAGNO, Marcos. A Língua de Eulália: novela sociolinguística. Ed. 17. Contexto. São Paulo, 2015.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Ed. 37. Nova Fronteira. Rio de Janeiro, 2009.

BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Educação em Língua Materna: a sociolinguística na sala de aula. Parábola. São Paulo, 2004.

BRASIL, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Metodologia do censo demográfico. Rio de Janeiro, 2020.

COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB: Atlas linguístico do Brasil. Questionário 2001. Londrina: UEL, 2001.

SILVA, Thais Cristófaro. Fonética e Fonologia do Português: roteiro de estudos e guias de exercícios. Ed. 11. Contexto. São Paulo, 2017.

1Doutora em Semiótica e Linguística Geral (USP/2002). Mestre em Letras/Linguística (UFPA/1997). Especialista em Língua Portuguesa (UECE/1992). Graduada em Letras (UFPA/1983). Professor Titular e pesquisadora da UEPA, onde atua na Graduação em Letras, na Pós-Graduação em Educação (Mestrado e Doutorado do PPGED/CCSE/UEPA na Linha de Pesquisa Saberes Culturais e Educação na Amazônia) e na Pós- Graduação em Ensino de Língua e Literatura (mestrado do PPGELL/CCSE/UEPA, na Linha de Pesquisa em Linguística).

cardoso_socorro@yahoo.com.br

2Mestra em Ensino da Língua Portuguesa e suas Respectivas Literaturas (UEPA)

lenyletras2016@gmail.com

3Mestra em Ensino da Língua Portuguesa e suas Respectivas Literaturas (UEPA)

luisabely07@gmail.com

4Mestra em Ensino da Língua Portuguesa e suas Respectivas Literaturas (UEPA)

lucia_tainan@hotmail.com

5Mestra em Ensino da Língua Portuguesa e suas Respectivas Literaturas (UEPA)

moraesrafaela@rocketmail.com