REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ar10202508101228

Eng.º Anselmo Macário C. Lunguana, MSc.

Resumo: O presente artigo propõe o dimensionamento de uma rede de distribuição de água potável para o Bairro Antena, no Município do Sumbe, Província do Cuanza Sul, Angola. A pesquisa foi motivada pela carência de serviços de saneamento básico, que tem comprometido a qualidade de vida dos moradores. Foram utilizados métodos teóricos, empíricos e matemáticos, além de ferramentas como o software EPANET para a modelagem da rede. Os resultados incluem a definição de diâmetros das tubulações, pressões operacionais, perdas de carga e a representação da rede por meio de mapas e diagramas. A proposta visa garantir o abastecimento eficiente para uma população projetada para os próximos 20 anos.

Palavras-chave: Dimensionamento, Rede de Distribuição, EPANET, Abastecimento de Água, Angola.

1. Introdução

A água é um meio essencial de subsistência e possui um papel determinante na sobrevivência e desenvolvimento sustentável da sociedade. A disponibilidade de recursos hídricos e a infraestrutura associada são fatores críticos que condicionam a ocupação do território e a evolução das civilizações. Neste contexto, os sistemas de abastecimento de água (SAA), compreendendo captação, adução e rede de distribuição, assumem particular interesse, especialmente em regiões onde a disponibilidade hídrica é irregular. Esta realidade é vivida em diversas localidades de Angola, com destaque para o Bairro Antena, no município do Sumbe.

Historicamente, a gestão da água para consumo humano remonta a civilizações antigas. Piterman e Greco (2005) apontam o surgimento dos primeiros sistemas de abastecimento e irrigação a partir de 5.000 a.C.. A preocupação com a saúde pública e a transmissão de doenças pela água levou os egípcios, cerca de 3.000 anos depois, a desenvolver métodos básicos de tratamento, como o uso de sulfato de alumínio para clarificação. A civilização romana, por volta de 100 d.C., prosperou com a construção de aquedutos modernos, majoritariamente superficiais, com escoamento livre, e condutos forçados subterrâneos que alimentavam reservatórios elevados para distribuição por tubulações de chumbo ou cerâmicas. O desenvolvimento da metalurgia no século XVII permitiu a modernização das redes de distribuição com o uso de tubulações de ferro fundido em larga escala, material que predominou até a primeira metade do século XX, quando materiais poliméricos mais modernos se tornaram mais frequentes.

Um SAA é definido como o conjunto de equipamentos, obras e serviços destinados ao suprimento de água potável para comunidades, atendendo a fins domésticos, industriais e públicos. De modo geral, esses sistemas são compostos por unidades de captação, tratamento, estação elevatória, adução, reservatório, rede de distribuição e ligações prediais. Ao longo da história, esses sistemas têm passado por grandes transformações, buscando fornecer água ao consumidor com qualidade, quantidade e pressão adequadas. Segundo Tsutiya (2006), os componentes essenciais incluem captação, adução, tratamento, reservação e distribuição.

A elaboração de um projeto de sistema de abastecimento de água requer estudos aprofundados e mão de obra especializada. Inicialmente, são realizados estudos da população a ser atendida e sua taxa de crescimento, bem como das necessidades comerciais, industriais e agrícolas. Com base nessas informações, o sistema é projetado para atender a um horizonte de projeto, que usualmente varia entre 20 e 30 anos, sendo 20 anos o mais comum. Esse horizonte considera fatores como custo da obra, vida útil, evolução da demanda de água, flexibilidade de expansão e fatores ligados ao crescimento populacional.

A concepção e o dimensionamento de cada parte do SAA ocorrem de forma integrada, embora cada unidade possua suas peculiaridades de engenharia, exigindo equipes multidisciplinares. A implantação das redes de distribuição é, em geral, o componente que demanda o maior investimento, representando cerca de 50% a 70% do custo total das obras do sistema. Para que a água escoe pelas tubulações, é necessária uma certa quantidade de energia, manifestada como perda de carga por atrito. A topografia do terreno pode demandar o aumento da altura do reservatório ou a implementação de sistemas de pressurização caso a energia disponível seja menor que a perda de carga para o escoamento.

O desenho de redes de distribuição de água potável (RDAP) envolve a determinação dos diâmetros de cada tubulação com base nas características hidráulicas e topológicas do sistema. Este é um problema complexo devido à vasta quantidade de combinações de diâmetros que podem satisfazer as condições hidráulicas, sendo o objetivo encontrar a solução mais econômica. Além disso, a relação entre perdas de energia e vazão não é linear, e os tubos estão disponíveis apenas em diâmetros discretos fornecidos pelos fabricantes.

O acesso à água e ao saneamento básico são direitos humanos fundamentais para a redução da pobreza e o desenvolvimento sustentável, conforme consagrado pela Resolução das Nações Unidas 64/292 de 28 de julho de 2010. O Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2022 de Angola reconhece que a deficiência na higiene, saneamento básico e água potável é uma das principais causas de mortalidade, especialmente em grupos vulneráveis, contribuindo para a mortalidade prematura no país. Em Angola, cerca de 44% da população ainda não tem acesso a uma fonte de água potável, segundo dados oficiais do Censo de 2014. Redes de distribuição inadequadamente construídas e operadas não garantem a saúde da população. Assim, o correto dimensionamento da rede é crucial para mitigar esse problema, permitindo medidas de correção ou prevenção em tempo hábil para não comprometer o abastecimento.

Diante disso, tecnologias como o EPANET foram desenvolvidas para auxiliar na minimização desse problema. O EPANET é um sistema computacional que simula a qualidade da água e o comportamento hidráulico em redes de abastecimento pressurizadas. Ele permite obter a vazão nos tubos, níveis dos reservatórios e pressão nos nós, com resultados apresentados em gráficos e tabelas.

1.1. Situação Problemática no Bairro Antena No Bairro Antena, no município do Sumbe, a população tem enfrentado a ausência de serviços de saneamento básico, resultando em problemas sociais, econômicos e ambientais. A falta de uma rede de distribuição adequada afeta a qualidade de vida dos moradores, que são obrigados a adquirir água por meio de caminhões-cisterna e armazená-la em tanques, dificultando o acesso à água potável. Essa prática inadequada de armazenamento e consumo de água tem causado doenças de origem gastrointestinal e cutânea.

1.2. Problema Científico Como melhorar a distribuição de água potável para abastecimento público no Bairro Antena, Município do Sumbe?

1.3. Objetivo Geral Propor o dimensionamento de uma rede de distribuição de água potável para abastecimento público no Bairro Antena, Município do Sumbe.

1.4. Objetivos Específicos

- Analisar bibliografias existentes sobre desenho e dimensionamento de redes de distribuição de água potável.

- Caracterizar o estado atual da rede de distribuição de água potável no Bairro Antena, município do Sumbe.

- Elaborar a proposta de dimensionamento dos parâmetros hidráulicos da rede de distribuição de água potável com o software EPANET.

1.5. Hipótese

Partindo do objetivo de responder ao problema, a hipótese é que o fornecimento de água potável por intermédio de redes de distribuição contribui diretamente para o desenvolvimento social e econômico de um país, garantindo melhor qualidade de vida para seus moradores. Por essa razão, as redes devem ser bem planejadas, dimensionadas e construídas.

1.6. Justificativa

A realização deste trabalho justifica-se pela necessidade de desenvolver uma rede de abastecimento de água no Bairro Antena que atenda às necessidades básicas da comunidade, proporcionando água na quantidade desejada. Isso contribuirá para a melhoria da qualidade de vida dos moradores e para o desenvolvimento geral do Município do Sumbe. O estudo também agrega conhecimento técnico, aliando a prática às teorias adquiridas durante o curso, e servirá como fonte de pesquisa para futuros trabalhos acadêmicos e para a eventual materialização do sistema proposto.

2. Materiais e Métodos

Este capítulo detalha o diagnóstico, a caracterização geológica, hidrográfica e topográfica da área de estudo, a metodologia de pesquisa e os materiais utilizados, bem como seus estudos prévios.

2.1. Metodologia de Pesquisa A pesquisa foi desenvolvida na área periurbana da cidade do Cuito, onde grande parte da população utiliza água proveniente de poços. O trabalho aborda a qualidade microbiológica e físico-química da água obtida em poços, com foco nos bairros da cidade do Cuito. Para este projeto, foram utilizados diversos métodos de pesquisa:

2.1.1. Métodos de Nível Teórico

- Análise e Síntese: Utilizada para aplicar a lógica do processo de investigação, analisando os elementos que fundamentam os estudos sobre o dimensionamento de redes de distribuição de água, com base em referências bibliográficas, internet e normas técnicas.

- Indutivo-Dedutivo: Empregado na formulação teórica do dimensionamento da rede de distribuição de água, partindo de diferentes fontes bibliográficas para fundamentar desde o particular ao mais abrangente.

- Histórico-Lógico: Permitiu realizar uma caracterização histórica dos sistemas de abastecimento desde a antiguidade até a era das novas tecnologias, compreendendo o desenvolvimento e a evolução do objeto de estudo e da problemática, bem como a descentralização e desconcentração do ponto de vista histórico.

2.1.2. Métodos de Nível Empírico

- Análise Documental: Fundamental para atingir o objetivo da pesquisa e obter informações através de relatórios, documentos normativos, estudos e outros documentos sobre dimensionamento e redes de distribuição de água.

- Observação Científica: Permitir constatar in loco o campo de estudo para realizar um diagnóstico claro e eficaz do estado presente das reservas hídricas e sua qualidade. Esta observação também foi crucial para o desenho da rede, utilizando técnicas de observação e registros fotográficos para descrever e detalhar corretamente a situação sanitária do bairro.

2.1.3. Métodos Matemáticos e Estatísticos Este método cumpriu uma função importante na investigação, servindo como suporte para a obtenção e processamento de dados relacionados ao tema em estudo. O processamento dos dados foi realizado com o auxílio do software Microsoft Excel e do software EPANET.

2.1.4. Procedimentos da Pesquisa Bibliográfica Para o desenvolvimento deste estudo, foi realizada uma pesquisa estruturada sobre o tema, com o objetivo de construir um levantamento bibliográfico robusto. A abordagem utilizada foi a revisão de literatura, dividida em fases: análise preliminar, seleção de artigos, e análise bibliométrica e de conteúdo. A partir da definição do tema, buscou-se identificar um conjunto de bibliografias relevantes em diversas bases de dados.

2.2. População e Amostra A população é definida como “o conjunto de todos os indivíduos nos quais se desejam investigar algumas propriedades”. Este conjunto possui uma ou mais características comuns e está localizado em um espaço ou território conhecido, conforme Fortim, citado por Vilelas (2009). A população geral que deu suporte ao trabalho foi composta por 170 famílias do Bairro Antena.

2.3. Descrição da Área de Estudo

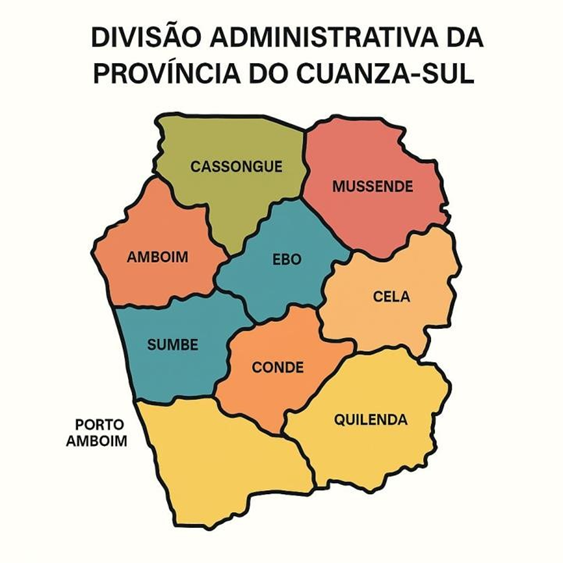

2.3.1. Aspectos Geográficos e Administrativos A província do Cuanza Sul está localizada no Centro-Oeste de Angola, delimitada pelos paralelos 9º30′ e 12º00′ de latitude sul e pelos meridianos 13º30′ e 16º30′ de longitude leste de Greenwich. Com uma área total de aproximadamente 58.000 km², faz fronteira ao norte com as províncias de Luanda, Cuanza Norte e Malanje; a leste com Malanje e Bié; ao sul com Huambo e Benguela; e a oeste com o Oceano Atlântico. O domínio em estudo, o Bairro Antena, situa-se no casco periurbano da cidade do Sumbe.

Referência: Figure 6- Divisão Administrativa da Província do Cuanza-sul

2.3.2. Aspectos Climáticos De acordo com o INAMET (2018), o município do Sumbe caracteriza-se por um clima tropical quente e semiárido, predominante no plano litoral do centro de Angola. Há duas estações bem definidas: o verão, de setembro a abril, que coincide com a época chuvosa (novembro a abril), com temperatura média diária de 2627°C; e o “cacimbo”, tempo seco e frio, de maio a agosto, com temperatura média diária de 20-21°C. A pluviosidade normal é de 300 mm/ano.

2.3.3. Aspectos Hidrográficos O rio Cambongo-Ngunza é o principal curso hídrico da região, possuindo uma extensa bacia de drenagem encaixada no substrato de rochas magmáticas e metamórficas pré-cambrianas do interior da província. Apresenta características de um rio intermitente, com grande variabilidade sazonal. Além de ser a fonte de distribuição de água para os citadinos, suas margens são utilizadas para pequenas plantações, hortas, pesca, lavagem de roupas, secagem de farinha para fabricação de ‘fuba’, extração de areia para construção civil, e abrigam uma rica fauna e flora.

Referência: Figure 7- Curso do Rio Cambongo

2.3.4. Caracterização do Bairro Antena O Bairro Antena situa-se à margem da EN 100, a uma distância de 6 km da sede do Município do Sumbe. Está localizado próximo à divisa com os bairros do Povoado, Juventude e Pedreira. Aproximadamente 170 famílias residem na localidade, sendo grande parte delas composta por jovens. O bairro possui uma escola de ensino primário (1º ao 6º ano), que atende cerca de 540 alunos em dois períodos, incluindo estudantes de zonas vizinhas. Dispõe também de duas igrejas e um posto médico, além de cantinas de pequeno porte. As condições econômicas dos habitantes variam de classe média a baixa, com uma parcela considerável dedicada ao comércio e à agricultura como fonte de subsistência, e outra parcela empregada nos setores público e privado.

2.3.5. Infraestruturas Sociais do Bairro Antena O Bairro Antena possui 1 escola, 1 posto de saúde, 1 posto policial e 1 igreja. Cerca de 70% da população tem acesso à energia elétrica, conforme dados da Empresa Nacional de Distribuição de Energia (ENDE). Quanto ao abastecimento de água, o bairro está a poucos metros do tanque de abastecimento de água para a centralidade da Quibaula.

2.4. Fontes de Informação e Levantamento de Dados

2.4.1. Pesquisa de Campo Para a pesquisa de campo, foi utilizado um GPS para percorrer toda a extensão física do bairro, permitindo o levantamento de todos os pontos necessários para o desenho da rede in loco. Técnicas de observação e registros fotográficos foram empregadas para descrever e detalhar as condições sanitárias do bairro e auxiliar no desenho da rede.

2.4.2. Levantamento Planialtimétrico Os dados do levantamento planialtimétrico do bairro foram obtidos a partir de cartas topográficas da cidade do Sumbe. As cotas de elevação dos pontos foram obtidas através do Google Earth (Google, 2019). É importante destacar que a zona residencial está majoritariamente localizada em cotas mais elevadas, entre 235 e 228 metros de altitude, o que impacta o custo do abastecimento devido às alturas geométricas, mas sem grandes desníveis acentuados.

2.5. Desenho da Rede de Distribuição de Água Potável

2.5.1. Critérios de Desenho Para o desenho da rede, foram utilizados os seguintes critérios baseados em normas para estudo e desenho de sistemas de água potável:

- Pressão: O intervalo de pressões aceitável pela NBR 12218 – Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público: pressão dinâmica mínima de 100 kPa (10 m.c.a.) e pressão estática máxima de 500 kPa (50 m.c.a.).

- Rugosidade: Rugosidade absoluta de 0,1 mm.

- Velocidade: A velocidade mínima da água nas tubulações em uma rede de distribuição deve ser de 0,4 m/s e a velocidade máxima não pode exceder 3,5 m/s, conforme a NBR 12218.

- Diâmetro Mínimo: A ABNT NBR 12218 (2007) recomenda diâmetro mínimo de 50 mm para tubulações secundárias, não havendo recomendação para tubulações principais.

- Material: O material a ser utilizado nas tubulações será PVC.

2.5.2. Metodologia de Desenho da Rede A metodologia para o desenho da rede de abastecimento do Bairro Antena foi desenvolvida em fases:

- Obtenção de Dados: Coleta de dados topográficos e de uso do solo.

- Traçado da Rede: Realização do traçado da rede de abastecimento.

- Determinação da População: Cálculo da população de consumo de água potável para o horizonte de projeto.

- Cálculo dos Caudais: Determinação dos caudais a partir da dotação requerida para a zona de estudo.

- Distribuição da Demanda: Alocação da demanda em cada nó de consumo.

- Dimensionamento: Dimensionamento dos elementos da rede de abastecimento utilizando o método de desenho de rede ramificada.

Representação: Representação da rede de abastecimento mediante a construção do modelo matemático.

2.5.3. Detalhamento do Desenho da Rede de Distribuição

2.5.3.1. Traçado da Rede de Abastecimento O traçado da rede de abastecimento foi realizado em paralelo com o sistema viário aprovado pelo município, com o objetivo de fornecer água potável a todos os usuários. Adicionalmente, foi projetada uma rede malhada para evitar a criação de uma rede puramente ramificada, visando maior confiabilidade e continuidade do recurso à população. Para simplificar o traçado, o mesmo diâmetro foi considerado no sistema viário da área de estudo, tendo em mente que a rota definirá os nós de consumo e os tubos que representarão o modelo matemático, influenciando também a área contribuinte de cada nó para a determinação da demanda.

2.5.3.2. Determinação da População para o Projeto de Água Potável Para determinar a população aproximada, devido ao crescimento acelerado do setor resultante do aumento populacional tanto no Bairro Antena quanto em estruturas ou habitações semelhantes, considerou-se o horizonte da futura população setorial. O uso do solo foi considerado puramente residencial, com habitações de no máximo dois pisos, visto que as condições do solo não satisfazem os requisitos para agricultura e a área carece de zona industrial.

2.5.3.3. Cálculo de Caudal Para a determinação da demanda, partiu-se da dotação recomendada pela norma vigente na província, baseada na população futura e no clima da zona. Para este estudo, adotou-se 150 L/hab.dia para o consumo doméstico, valor definido pela Empresa Pública de Água e Saneamento do Kwanza-sul (EPASKS-EP). Para o cálculo dos caudais, conforme a norma de desenho vigente no país, utilizaram-se as seguintes fórmulas:

- Caudal Médio (Qmed): Q_med=fracP_ftimesD1000times86400 Onde: Q_med = Caudal médio (L/s) P_f = População futura (hab.) D = Dotação (L/hab.dia) 86400 = Número de segundos em um dia

- Caudal Máximo Diário (QMD): Q_MD=Q_medtimesK_1 Onde: Q_MD = Caudal máximo diário (L/s) K_1 = Coeficiente do dia de maior consumo, adotado como 1,2

- Caudal Máximo Horário (QMH): Q_MH=Q_medtimesK_2 Onde: Q_MH = Caudal máximo horário (L/s) K_2 = Coeficiente da hora de maior consumo, adotado como 1,5

- Caudal de Fugas (Qfug): Para o cálculo do caudal de fugas, estimou-se 20% de perdas com um rendimento da rede de 80%. Q_fug=Q_medtimesleft(frac100100−20right)−Q_med

- Volume do Reservatório (Vt): V_t=Q_medtimes86400timesP Onde: V_t = Volume do reservatório (litros) Q_med = Caudal médio (L/s) P = Percentagem (40% do consumo médio diário)

2.5.3.4. Distribuição da Demanda por Cada Nó de Consumo Para o cálculo da demanda, foram comparados dois métodos: o cálculo da longitude total da rede e o método de metros lineares de tubulação.

- Cálculo da Demanda por Longitude em Metros Lineares: q=fracQ_MHL_t Onde: q = Caudal unitário por metro de tubulação (L/s.m) Q_MH = Caudal máximo horário (L/s) L_t = Longitude total de tubulação do projeto (m)

- Cálculo da Demanda por Cada Trecho: Q_i=qtimesL_i Onde: Q_i = Caudal do trecho (L/s) L_i = Longitude do trecho (m)

- Cálculo da Demanda por Cada Nó: Para o cálculo da demanda em cada nó de consumo, determinou-se a vazão de jusante (vazão no fim de cada trecho no sentido do fluxo de água) e a vazão montante (soma da vazão de jusante com a vazão de marcha de cada trecho, analisando a planta de mapeamento). Q_i=fracQ_mont+Q_jus2

2.5.3.5. Modelo Matemático da Rede de Abastecimento Para a elaboração do modelo matemático da zona de estudo, seguiram-se os procedimentos descritos por Muranho et al.

- Obtenção de Dados Iniciais: Coleta de dados topográficos do setor (planimetria e altimetria), curvas de nível, projeção futura de uso do solo e planificação de vias.

- Edição da Informação Inicial: Criação de um modelo digital no EPANET e posterior exportação para um software de desenho do modelo matemático.

- Cotas dos Nós: Utilização do Google Earth para obtenção das cotas em cada nó de consumo.

- Exportação da Imagem da Rede: Exportação da imagem da rede com a identificação de linhas e nós para o Google Earth e EPANET, que servirá para a construção do modelo matemático.

- Cálculo da Demanda Nodal: Atribuição da demanda respectiva a cada nó de consumo no EPANET.

- Criação do Modelo Inicial: Criação do modelo matemático inicial no EPANET com as demandas, cotas em cada nó de consumo, tubulações com o diâmetro mínimo comercial e o tanque de regulação para o fornecimento de água potável à rede.

- Normalização e Análise: Normalização dos diâmetros e análise dos parâmetros hidráulicos.

- Elementos Hidráulicos: Inserção dos elementos hidráulicos para o correto funcionamento do sistema.

- Verificação: Verificação do ótimo funcionamento da rede de abastecimento e cumprimento das normas de desenho.

2.6. Simulação de Rede com EPANET 2.0 Para as simulações, foram utilizados os dados recolhidos em campo para definir as propriedades dos nós da rede e das tubulações dos trechos percorridos, as propriedades do conjunto motor-bomba (se aplicável), e as cotas de nível do terreno.

3. Resultados e Discussão

Neste capítulo, apresentam-se os resultados obtidos do dimensionamento da rede de distribuição de água através de cálculos e análises detalhadas. Foi possível avaliar as características técnicas necessárias para a implementação da rede proposta.

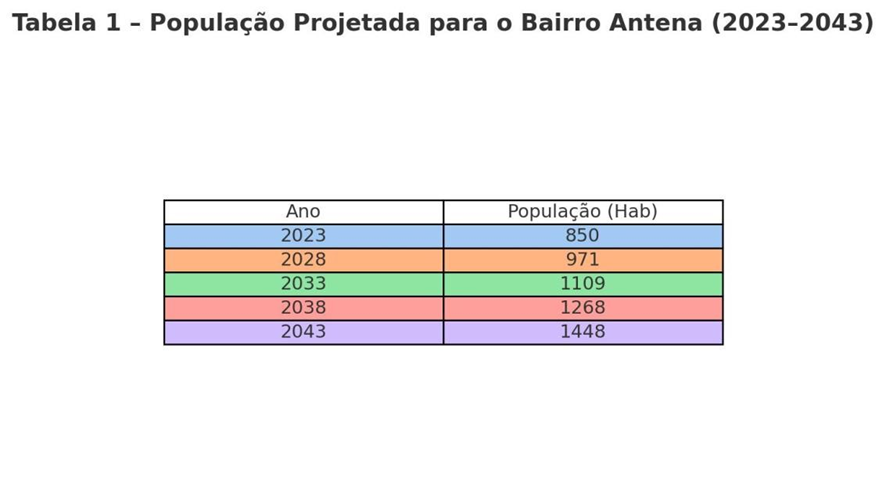

3.1. População de Projeção e Dotação Para iniciar o dimensionamento, foi necessário determinar a população a ser atendida pela rede de abastecimento. Utilizou-se a fórmula de crescimento geométrico para projetar a população do Bairro Antena para o ano de 2043.

O consumo per capita adotado para o dimensionamento foi de 150 L/hab.dia.

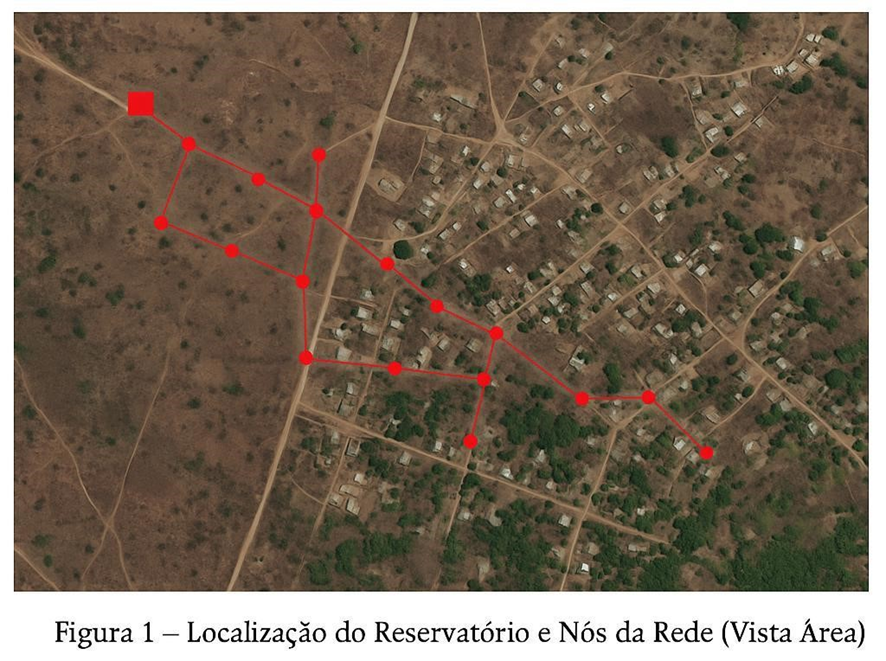

3.2. Desenho da Rede de Distribuição no EPANET As cotas obtidas com o Google Earth permitiram a alocação do reservatório da rede e dos nós. A Figura 11 (original da monografia) representa a localização dos nós (pontos vermelhos) e do reservatório (quadrado vermelho).

Referência: Figure 11- Localização do Reservatório e Nós da Rede de Distribuição

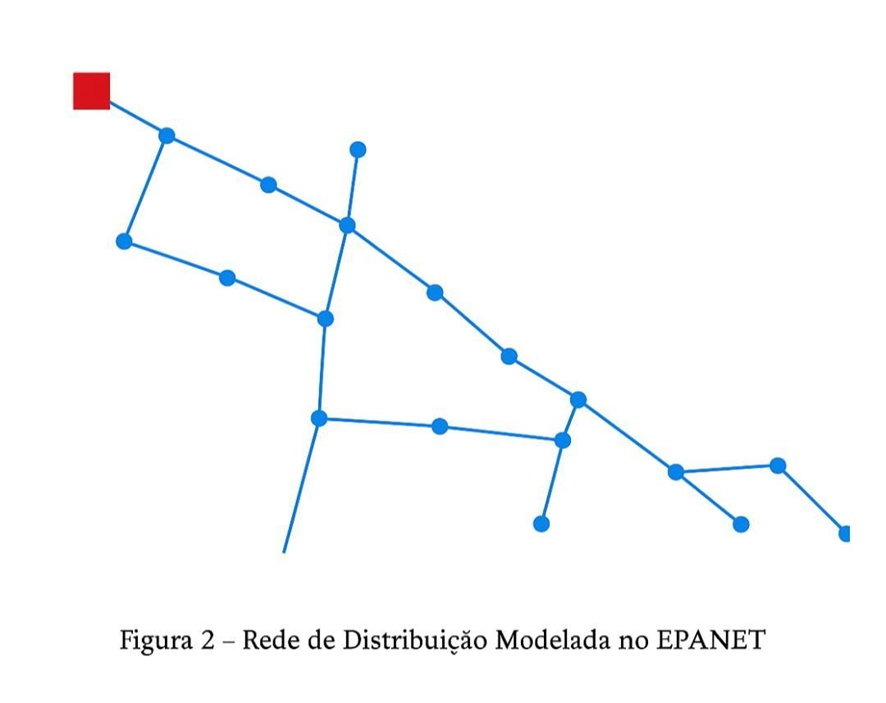

Após a localização dos nós e do reservatório, as tubulações foram inseridas, estabelecendo as ligações na rede. A Figura 12 (original da monografia) ilustra a rede de distribuição modelada.

Referência: Figure 12- Rede de Distribuição Modelada

Após a modelagem da rede, uma simulação prévia foi realizada utilizando as ferramentas do EPANET. A Figura 13 (original da monografia) apresenta os dados de pressão, velocidade, perda de carga, diâmetro dos tubos, demanda nos nós e carga hidráulica.

Referência: Figure 13- Rede Distribuição no EPANET

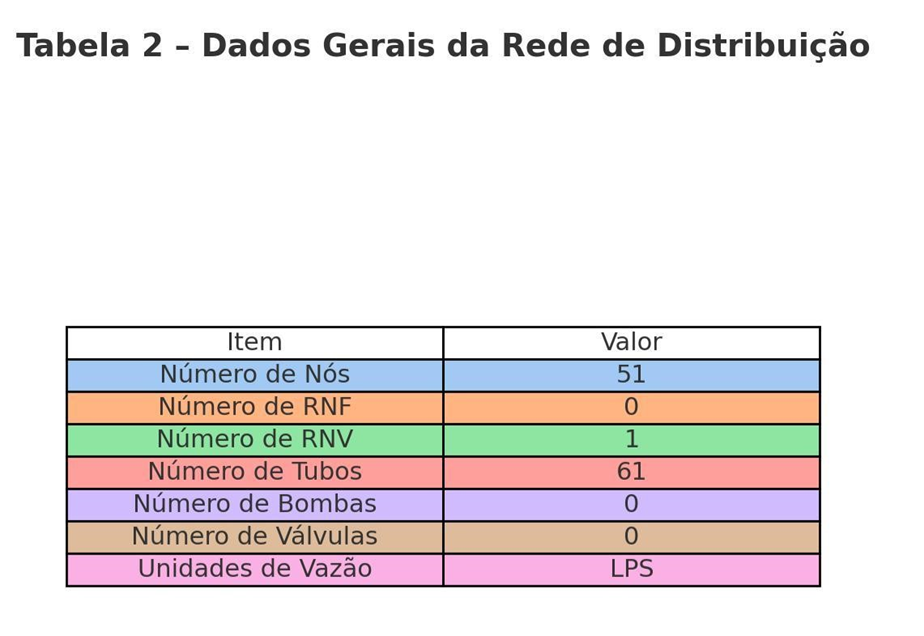

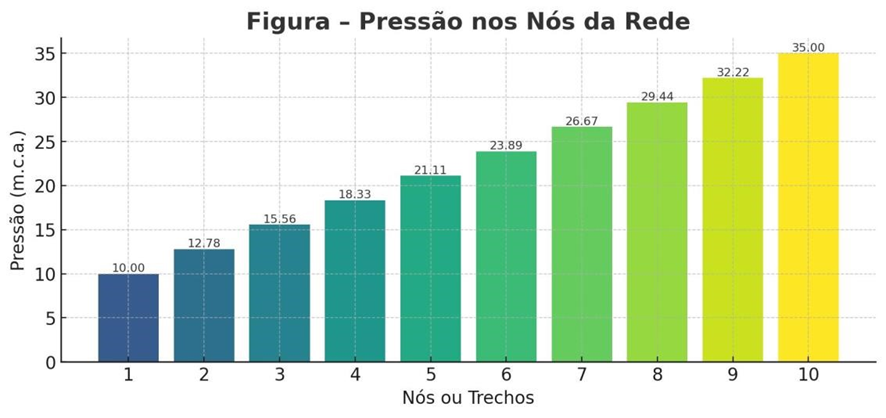

3.3. Análise Hidráulica da Rede de Abastecimento no EPANET No programa, foi realizada a simulação hidráulica da rede, cujos resultados são apresentados graficamente e resumidos em tabelas. A Tabela 7 (original da monografia) mostra as estatísticas gerais da rede.

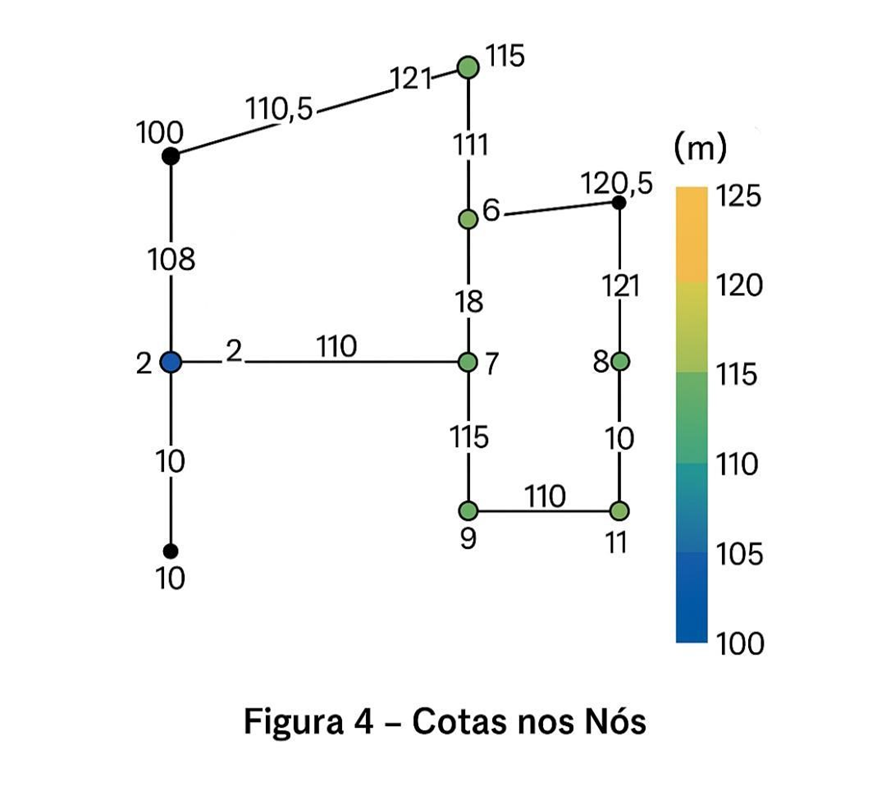

3.3.1. Cotas nos Nós A Figura 14 (original da monografia) exibe as cotas em cada nó da rede de distribuição.

Referência: Figure 14- Representação das Cotas nos Nós

Com as cotas fornecidas pelo Google Earth, os nós foram alocados, e o reservatório posicionado na parte mais alta do terreno, com cota de 230 m. As cotas mais baixas do terreno estão localizadas na direção norte, tornando a localização do reservatório estratégica para o abastecimento por gravidade.

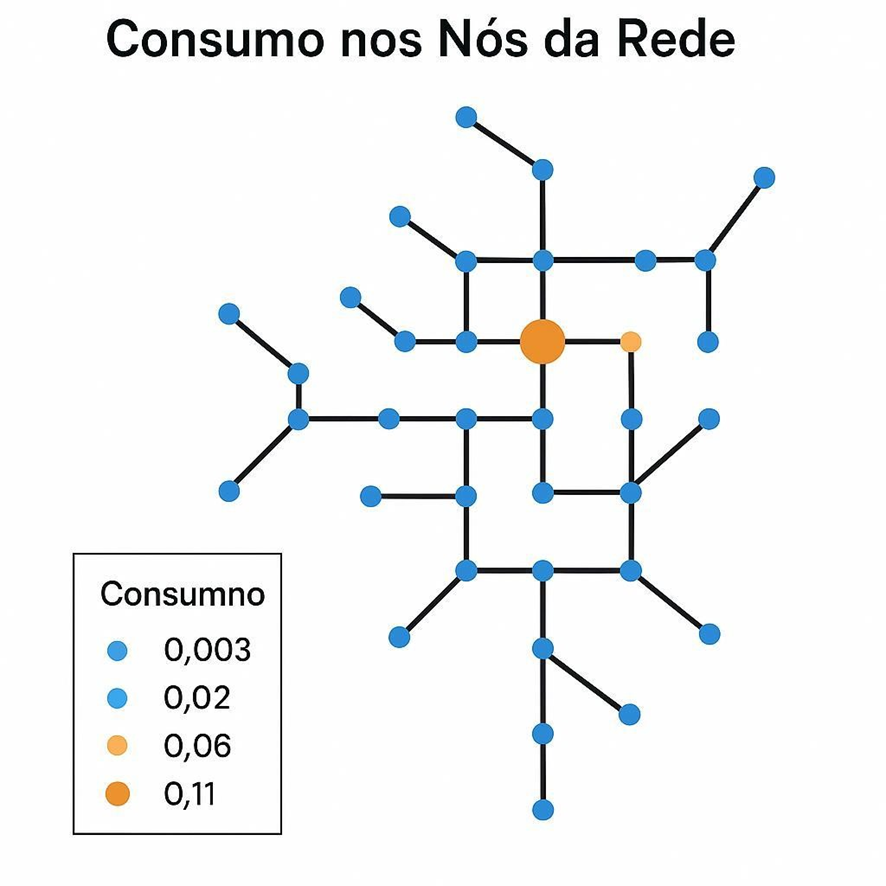

3.3.2. Consumo nos Nós A Figura 15 (original da monografia) representa o consumo nos nós da rede.

Os nós localizados nas extremidades do bairro apresentaram consumos semelhantes, variando entre 0,003 e 0,06 L/s. Já os nós situados na rua principal tiveram consumos maiores, de 0,03 a 0,11 L/s. Considerando que o bairro é predominantemente residencial, não foi identificada nenhuma demanda especial a ser considerada no dimensionamento da rede.

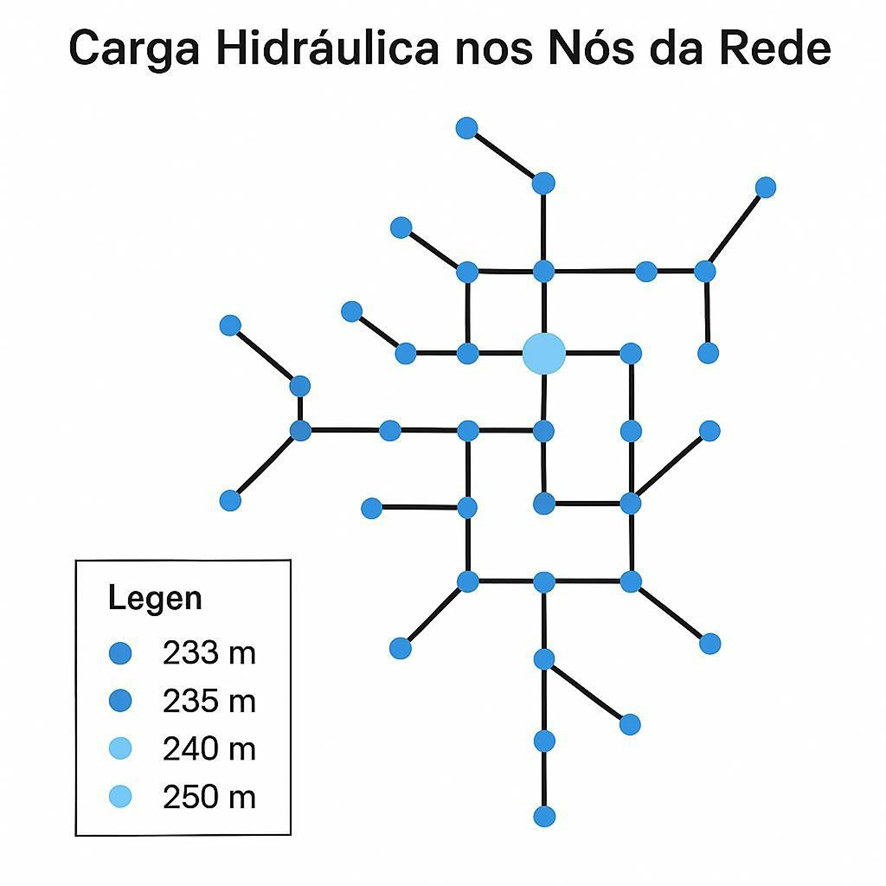

3.3.3. Carga Hidráulica nos Nós A Figura 16 (original da monografia) mostra a representação da carga hidráulica nos nós.

A carga hidráulica nos nós apresentou valores semelhantes, todas na faixa de 233 a 250 m.

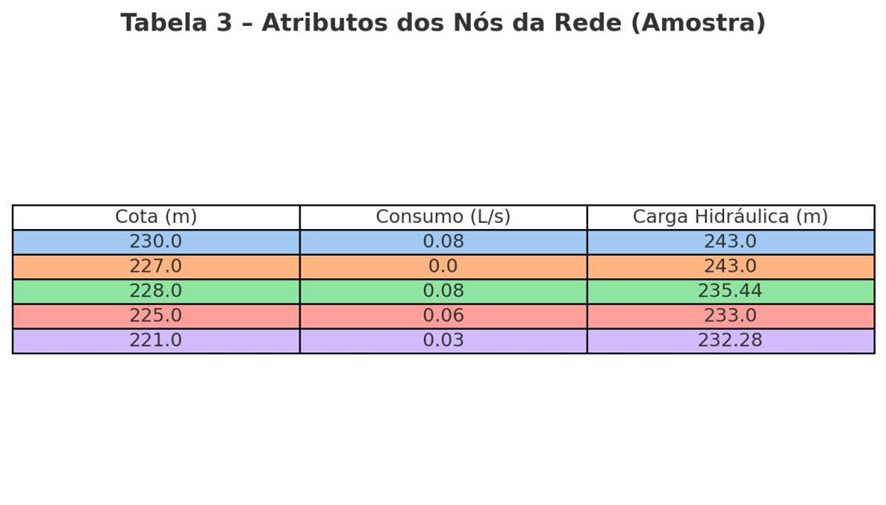

3.3.4. Pressão nos Nós A Figura 17 (original da monografia) ilustra a pressão nos nós da rede.

Conforme exigido pela NBR 12218/2017, as pressões nos nós devem estar entre 100 kPa (10 m.c.a.) como mínima dinâmica e 500 kPa (50 m.c.a.) como máxima estática. As pressões obtidas no dimensionamento da rede ficaram entre 10 e 35 m.c.a., valores que satisfazem a norma. O quadro 8 (original da monografia) ilustra numericamente alguns dos principais atributos dos nós da rede, gerados na simulação hidráulica do EPANET, incluindo as coordenadas geográficas.

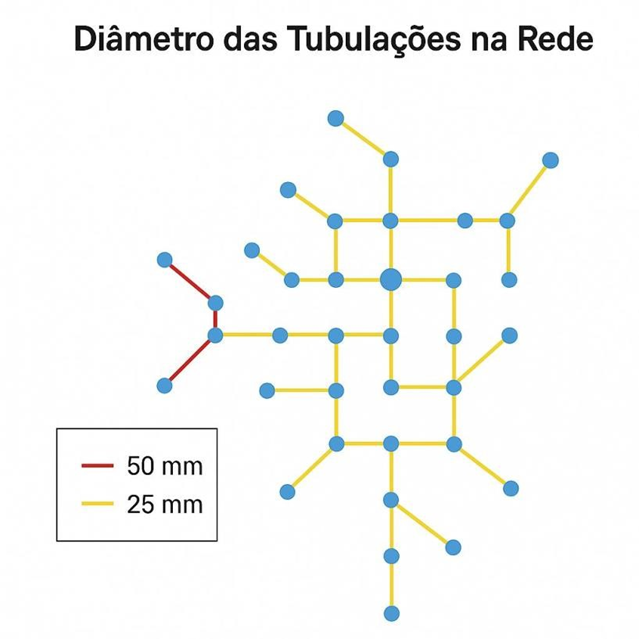

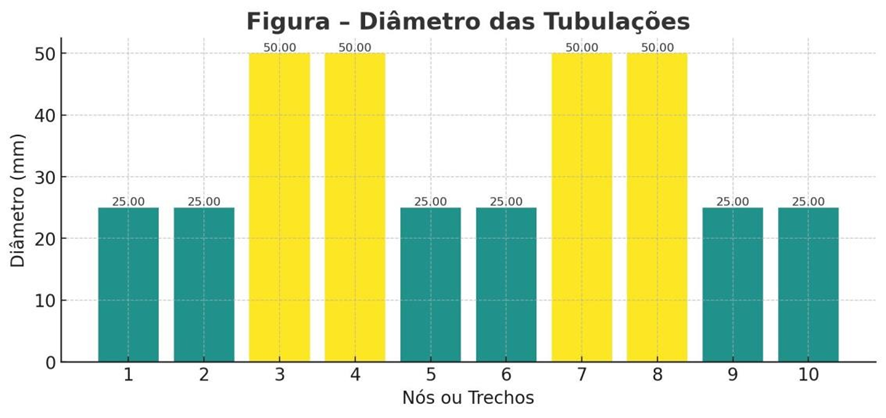

3.3.5. Diâmetro das Tubulações A Figura 18 (original da monografia) ilustra os diâmetros em cada trecho da rede de distribuição.

Segundo a NBR 12218, as tubulações em uma rede de distribuição devem possuir diâmetro mínimo de 50 mm, sem diâmetro máximo estabelecido. Como observado, praticamente todos os diâmetros ficaram abaixo do valor mínimo estipulado pela norma. As tubulações representadas em vermelho na figura possuem diâmetro de 50 mm e são aquelas que saem do reservatório; as tubulações em amarelo são de 25 mm. É importante ressaltar que tubulações com diâmetros menores podem contribuir para ganhos na velocidade de escoamento e economia na implantação da rede, devido ao menor custo de aquisição em comparação com tubulações de maiores diâmetros. Assim, o EPANET calcula o diâmetro das tubulações na simulação hidráulica visando o menor custo possível de implantação da rede.

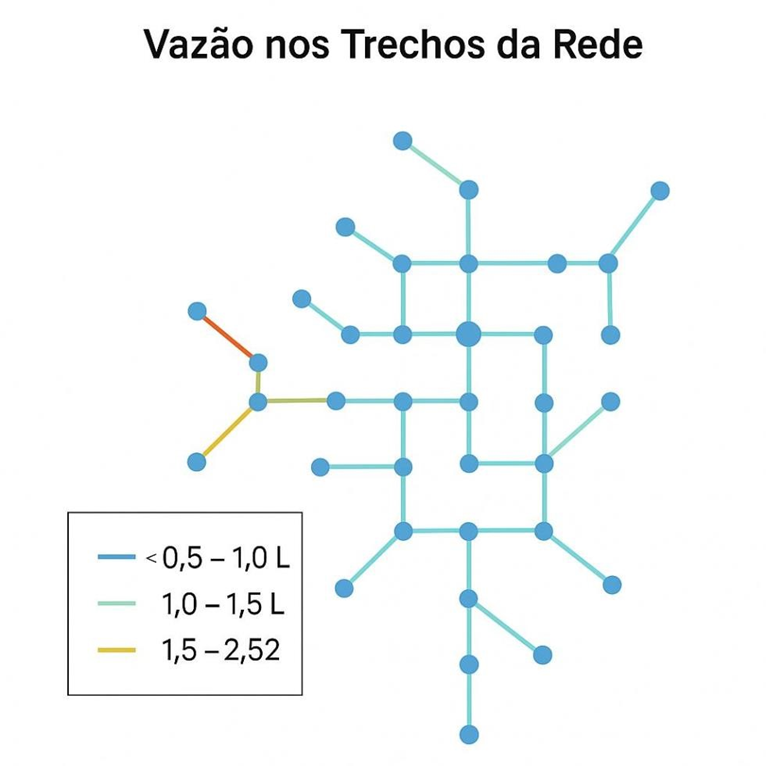

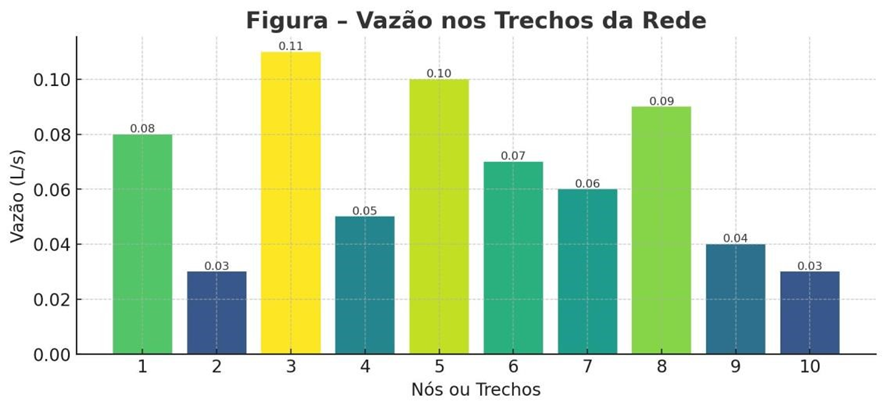

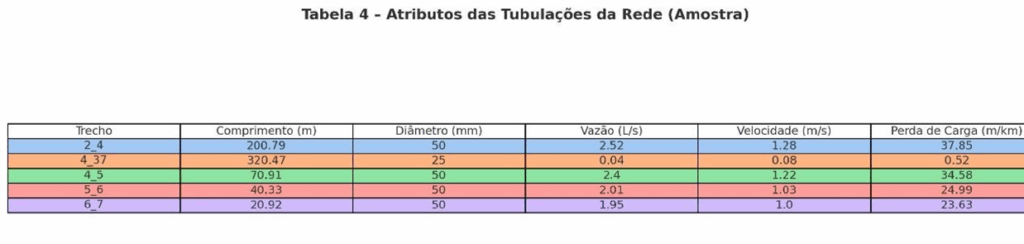

3.3.6. Vazão nos Trechos A Figura 19 (original da monografia) apresenta as vazões nos trechos da rede.

Referência: Figure 19- Vazão nos Trechos

As vazões nos trechos da rua principal, no centro do bairro, foram calculadas acima de 0,02 L/s, chegando até 2,52 L/s, enquanto nos trechos que saem dos nós da rua principal, os valores são mais variados. A presença de algumas vazões com valores negativos se explica pelo fato de a ligação dos trechos entre os nós ser sempre de montante para jusante, e nesses trechos com vazões negativas, a cota mais alta está inversa ao sentido do fluxo da rede, resultando em uma ligação de trecho inversa.

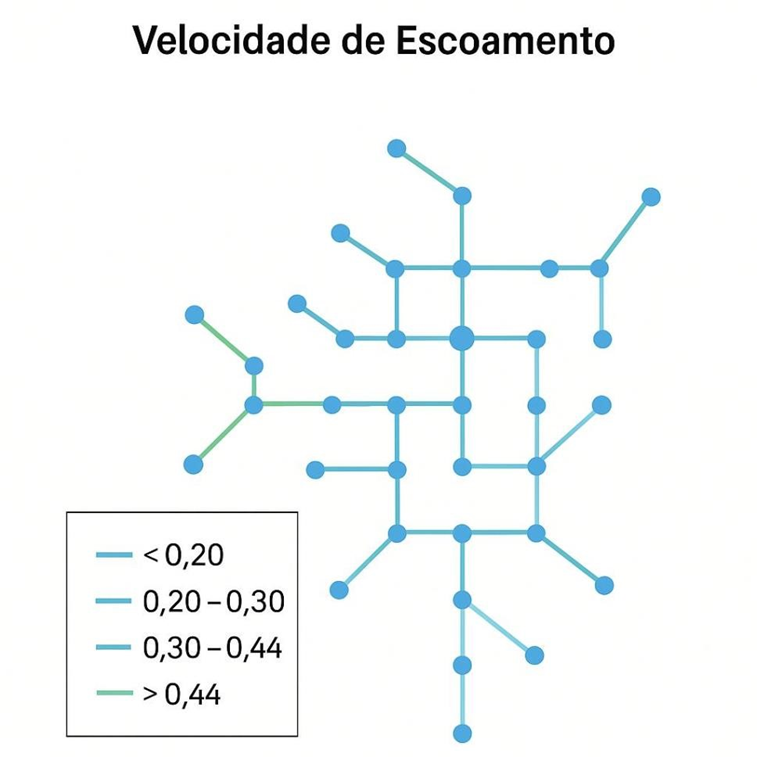

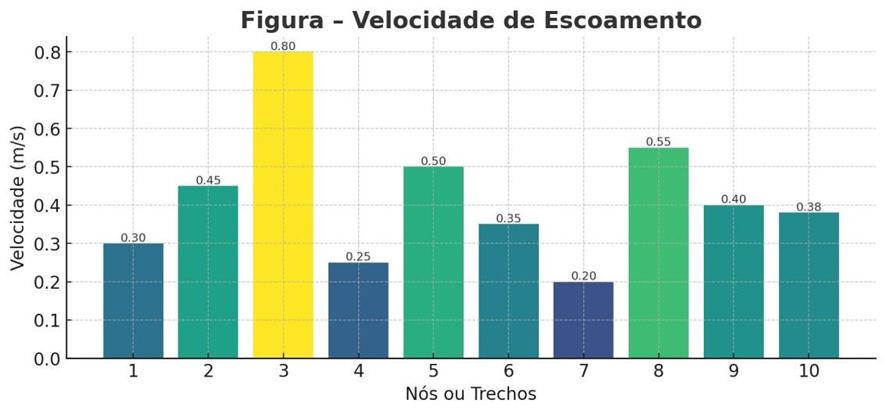

3.3.7. Velocidade de Escoamento As velocidades de escoamento foram representadas na Figura 20 (original da monografia).

A NBR 12218 estabelece que a velocidade mínima de escoamento em uma rede de distribuição de água é de 0,44 m/s e a máxima de 3,5 m/s. No entanto, praticamente todas as velocidades observadas ficaram abaixo do valor mínimo estipulado pela norma. Segundo Barreira (2017), este fenômeno de baixas velocidades em pequenas redes de distribuição é recorrente e de difícil remediação, visto que um aumento no diâmetro das tubulações diminuiria ainda mais a velocidade do escoamento. Sugere-se para trabalhos futuros a realização de uma simulação dinâmica na rede e a busca por alternativas para resolver o problema da baixa velocidade de escoamento em redes de distribuição de pequeno porte.

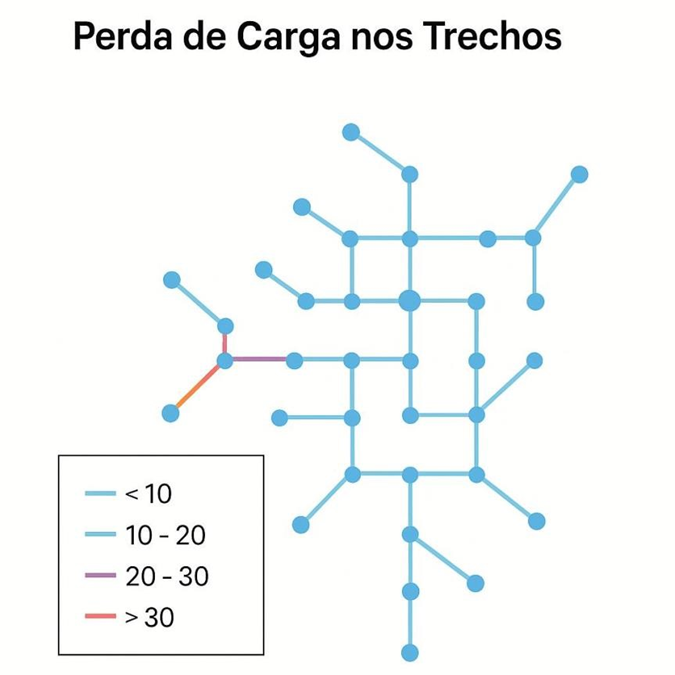

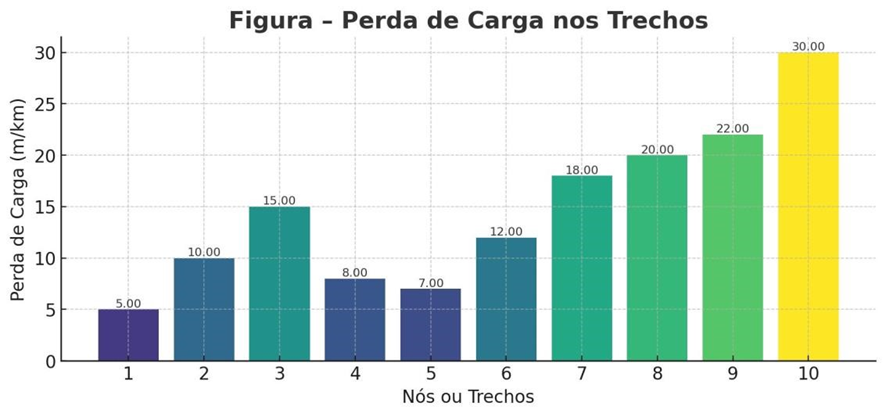

3.3.8. Perda de Carga A Figura 21 (original da monografia) ilustra a perda de carga em cada trecho da rede.

As maiores perdas de carga encontradas foram de 40,40 m/km, estando acima do máximo permitido pela NBR 12218, que é de 10 m/km.

A Tabela 9 (original da monografia) apresenta numericamente os atributos das tubulações da rede, gerados na simulação hidráulica realizada pelo EPANET.

Finalmente, pode-se concluir que o EPANET é um software com interface amigável e um nível de detalhamento completo para redes de distribuição. Embora a velocidade de escoamento e o diâmetro das tubulações não tenham atendido às normas em alguns pontos, os demais parâmetros ficaram de acordo com o solicitado pela NBR 12218.

4. Conclusão

O projeto de dimensionamento proposto para o Bairro Antena é tecnicamente viável e atende aos critérios normativos vigentes. A aplicação do EPANET foi fundamental para prever o comportamento hidráulico da rede, permitindo ajustes em fase de projeto. Recomenda-se a implantação da rede conforme os parâmetros sugeridos, com futuras calibrações em campo após sua execução. O estudo realizado sobre a rede de distribuição de água potável no Bairro Antena permitiu uma análise detalhada das condições atuais e das necessidades locais para melhorar o abastecimento público. A revisão de bibliografias sobre redes de distribuição forneceu fundamentos teóricos e técnicos importantes, orientando o desenvolvimento do dimensionamento adequado para o bairro. Com a caracterização da rede existente, foi possível identificar limitações, destacando a necessidade de intervenções para aprimorar o sistema de distribuição.

5. Recomendações

Tendo em conta as conclusões apresentadas, são feitas as seguintes recomendações:

- Recomenda-se que a proposta de dimensionamento hidráulico elaborada com o software EPANET seja implementada com urgência, pois ela oferece uma solução técnica viável para melhorar a distribuição de água potável no Bairro Antena, atendendo adequadamente as necessidades da população.

- Para trabalhos futuros, sugere-se realizar simulação dinâmica da rede no EPANET e analisar os resultados ao longo do tempo.

- Recomenda-se a realização de campanhas educativas para sensibilizar a população sobre a importância do uso consciente da água, colaborando para a preservação dos recursos hídricos e garantindo a sustentabilidade do abastecimento.

6. Referências Bibliográficas

- ABNT NBR 12218. Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público. Rio de Janeiro, 2007.

- Almeida, I. K., Anache, J. A., Almeida, V. R., & Sobrinho, T. A. (2019). Estimativa de Tempo de Concentração em Bacia Hidrográfica. Moçambique.

- Amaral, D. P. (2014). Aplicação do Modelo Hidrológico SMWW na Gestão das Águas. Rio de Janeiro.

- Andrade, J. P. (2017). Reflexões Sobre Impactos das Inundações e Propostas de Políticas Públicas Mitigadoras. Paraguai.

- Aquiles. (2019). Hidrologia Básica. Moscov.

- Aronoff, S. (2013). Geographic information systems: a management perspective. Ottawa: WDL Publications, 295.

- Barros, H. E. (1995). Abastecimento de Água Urbana. Belo Horizonte: Imprensa Universitária.

- Borges, L., Calengo, A., Galan, B., & Coelho, A. (2015). Guião para a integração da perspectiva de género na legislação relativa a terra e águas. FAO Legal Papers Online.

- Cadier, E. L. (2018). Avaliação dos estudos referentes aos recursos hídricos das pequenas bacias. Brasil.

- Cain, A. (2014). Alterações Climáticas e Assentamentos Costeiros. Angola: Development Workshop.

- Câmara, G. (2018). Sistemas de Informação Geográfica Para Aplicações Ambientais e Cadastrais: Uma Visão Geral. Braga, Portugal.

- Campanili, S. A. (2021). Delimitação da Zona de Risco de Inundações. Porto.

- Carvalho. (1980). Geologia de Angola: Unidades Geológicas Aflorantes na Região do Kuito. Porto.

- Carvalho, D. F., Mello, J. L., & Silva, L. D. (2018). Hidrologia. Porto Alegre: Madeira.

- Caseri, A. N., & Carlos, F. A. (2018). Combinação de informações fornecidas por pluviômetros e radares meteorológicos. Campinas, Brasil.

- Chiquito, E. M., & Chicomo, G. A. (2023). Modelação Hidrológica Para o Desenho de Obras Hidráulicas na Bacia Hidrográfica do Rio Cuquema. Bié.

- Chow, V. T. (1959). Open-Channel Hidraulics. New York.

- Christofoletti, A. (2016). Geomorfologia. Edgard Blucher LTDA.

- CONAGUA. (2017). Uma rede de distribuição é constituída por um conjunto de tubagens que…

- CONAGUA. (2018). Manual de Água Potável, Alcantarillado y Saneamiento. México: CONAGUA.

- Costa, T., & Lança, R. (2017). Hidrologia de Superfície. Algarve: Porto Editora.

- Costa, T. (2015). Dimensionamento da rede de distribuição é importante para levar em consideração as perdas de carga…

- Crichton, D. (2011). The Risk Triangle. Inglaterra: Ingleton.

- Da Hora, S. B., & Gomes, R. L. (2012). Mapeamento e Avaliação do Risco a Inundação do Rio Cachoeira em Trecho da Área Urbana. Sociedade e Natureza, p. 58.

- Decina, T. G. (2014). Análise de Medidas de Controle de Inundações a partir da Avaliação de Cenários de Uso e Ocupação do Solo na Bacia Hidrográfica do Córrego do Gregório.

- Demo, P. (2014). Metodologia Científica em Ciências Sociais. São Paulo: ATLAS S.A.

- Dias, J. P. (2000). Modelagem Hidrológica e Calibração de Modelos. Porto: FEUP.

- Dinis, C. A. (1973). Características Mesológicas de Angola. Nova Lisboa: Miaa.

- Dos Santos, L. L. (2009). Modelos Hidráulicos-Hidrológicos: Conceitos e Aplicações. RBGF – Revista Brasileira de Geografia Física, 2-4.

- Gil, A. C. (2008). Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: ATLAS.

- Gil, A. C. (2008). Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: ATLAS.

- Gomes, L. C. (2009). Sistemas de Abastecimento de Água. São Paulo: Pearson.

- Gomes, R. (2004). Epanet: um programa para simulação de redes de abastecimento de água.

- Gomes, R., & Garcia, R. (2017). Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável: Influência Sobre as Infraestruturas Existentes. Coimbra.

- Gonçalves, R. C., & Viana, L. Q. (2020). Modelagem Hidráulica de Cheias no Rio João Pinto Utilizando Autodesk Civil 3D e HEC-RAS. Porto.

- Gorelick, N. (2013). Google Earth Engine. Colorado Spring.

- Honrado, F. (2017). Organização Administrativa das Cidades de Angola. Porto.

- Huffi. (1967). Distribuição Temporal da Precipitação. Alabama.

- Lakatos, E. M., & Marconi, M. A. (2003). Fundamentos da Metodologia Científica. São Paulo: ATLAS S.A.

- Lakatos, E. M., & Marconi, M. A. (2007). Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: ATLAS.

- Lopes, L. J., da Silva, F., & Pinto, F. R. (2017). Sustentabilidade dos Recursos Hídricos. REUNIR: Revista de Administração, Ciências Contábeis e Sustentabilidade, 10-15.

- Manico, J. F. (2019). Posicionamento Pelo Navst-GPS: Descrição, Fundamentos e Aplicações. São Paulo: UNESP.

- Marcelo, R. (2019). Medidas Estruturais Intensivas. São Carlos.

- Martins, M.; Cruz, A.; Gomes, A. (2019). Eventos hidrometeorológicos gravosos e inundações urbanas na cidade do Lubango. Porto.

- Menescal, G. C. (2021). Hidráulica Aplicada ao Saneamento. Pará.

- Morais, M. L. (2015). Uso e Ocupação do Solo e Sua Relação com as Características Limnológicas das Bacias Hidrográficas. Londrina.

- Muranho, J. M.; Roxo, M. J.; Gonçalves, C. (2012). Simulação de Redes de Abastecimento de Água com EPANET. Lisboa: LNEC.

- Netto, J. M. (1998). Define as redes de distribuição como a unidade do sistema que é responsável por conduzir a água até os locais de consumo, sendo constituída por tubulações e peças especiais…

- Netto, J. M. (1998). O sistema de abastecimento de água pode ser definido como conjunto de obras, equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de água potável…

- Ochoa, R. (2009). Otimización de Redes de Distribución de Agua Potable. Mérida: Universidade dos Andes.

- Odan, M. B. (2013). Aplicação do Software EPANET para Dimensionamento de Redes de Distribuição de Água. Porto Alegre: UFRGS.

- Oliveira, J. d. (2014). Caracterização química e colorimétrica de partículas atmosféricas e solos da cidade de Kuito. Luanda.

- Oliveira, J. (2010). A estação de tratamento é onde a água bruta proveniente do recurso hídrico é tratada e regularizada conforme exigido pelas normas e padrões de potabilidade…

- Ongaratto, E. E.; Lindner, E. A. (2013). Estudos para a minimização do risco de inundações na área urbana de Joaçaba por meio de técnicas compensatórias em drenagem urbana. Miami: ACET.

- Pádua, V. (2006). Abastecimento de Água para Consumo Humano. Belo Horizonte: UFMG.

- Pereira, A. J.; Tonecas, J. (2016). Inundações nas bacias hidrográficas dos rios Catumbela e Cavaco, Angola: contribuição para o desenvolvimento de um sistema de previsão e alerta. Coimbra, Portugal.

- Pinto, C. d. (2013). Curso Básico de Mecânica dos Solos. São Paulo, Brasil.

- Piterman, D.; Greco, R. (2005). Tratamento de Água de Abastecimento: Curso Básico. Belo Horizonte: ABES.

- Pitt, R.; Maestre, A. (2017). Getting Started with Storm and Sanitary Drainage Analysis Using. University of Alabama.

- Porto, R. M. (2006). Hidráulica Básica. São Carlos: EESC-USP.

- Prince, A. D. (2006). Sistemas de Abastecimento de Água. Rio de Janeiro: ABES.

- Prodanov, C. C.; Freitas, E. C. (s.d.).

- Prodanov, C. C.; Freitas, E. C. (2018). Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho. Novo Hamburgo.

- Quintino, M. (2017). Bacias Hidrográficas da República de Angola. pp. 3-5.

- Quintino, M. (2017). Recursos Hídricos em Angola. Jornal de Angola.

- Ramos, C. (2017). Dinâmica Fluvial e Ordenamento do Território. Lisboa: SLIF.

- Righi, E. (2016). Metodologia para Zoneamento de Risco a Inundações. Porto Alegre.

- Rodrigues. (2017). Simulação Hidrológica de Cheias na Bacia do Rio Cavaco. Lisboa.

- Rodrigues, A. C. (2017). Simulação Hidrológica de Cheias na Bacia do Rio Cavaco em Angola. Lisboa.

- Rossman, L. A. (2000). EPANET 2: User’s Manual. Cincinnati: Environmental Protection Agency.

- Rossman, L. A. (2015). Storm Water Management Model User’s Manual Version 5.1. Havai.

- Rossman, L. A.; Huber, W. C. (2016). Storm Water Management Model Reference Manual. Volume I – Hydrology (Revised). Miami.

- Roy, D.; Begam, S.; Ghosh, S.; Jana, S. (2019). Calibration and Validation of HEC-HMS Model for a River Basin in Eastern India. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 48-52.

- Santos. (2017). Inundações Urbanas: um passeio. Goiás.

- Santos. (2020). Cartografia de áreas inundáveis a partir do método de reconstituição hidrogeomorfológico e do método hidrológico-hidráulico. Ceará.

- Schubart. (2016). Inundações Urbanas. Londres.

- Sherman, L. S. (1932). Hidrograma de Chuvas Intensas. California.

- Theodor, S. d. (2021). A Fertilização da Terra pela Terra. Brasília.

- Tonecas, J. (2017). Inundações nas Bacias Hidrográficas dos Rios Catumbela e Cavaco, Angola. Coimbra.

- Tonecas, J. (2021). Inundações nas Bacias Hidrográficas dos Rios Catumbela e Cavaco, Angola. Coimbra.

- Trujillo, A. F. (2001). Metodologia da Ciência. Kennedy.

- Tsutiya, M. T. (2005). Define os reservatórios quanto à sua localização no sistema…

- Tsutiya, M. T. (2005). Adutoras de águas brutas que conduzem as águas…

- Tsutiya, M. T. (2005). Estações elevatórias servem para bombear a água…

- Tsutiya, M. T. (2006). Abastecimento de Água para Consumo Humano. São Paulo: CETESB.

- Tucci, C. E. (2006). Gestão de Águas Pluviais Urbanas. Rio Grande do Sul: Global Water Partnership.

- Tucci, C. E. (2012). Hidrologia: Ciência e Aplicação – 4ª ed. Rio de Janeiro.

- Tucci, C. E.; Bertoni, J. C. (2003). Inundações Urbanas. Porto Alegre.

- USACE. (2016a). HEC-RAS River Analysis System – Hydraulic Reference Manual.

- USACE. (2016b). HEC-RAS River Analysis System – User’s Manual. Havai.

- Ventura, L. A. (2018). Ferramenta de auxílio à emissão de alerta de inundações urbanas: metodologia associando as características das precipitações com a probabilidade de ocorrência de alerta. Belo Horizonte.

- WorldWid. (2015). WheatherBase. Obtido de https://www.weatherbase.com/?msu=go.

- Xavier, R. A. (2022). Risco de Cheias e Inundações: Estratégias Comunitárias para a Gestão e Redução da Vulnerabilidade em Moçambique. Coimbra.

- Zau, F. (2021). Angola: Trilhos para o Desenvolvimento. Lisboa.