PRODUCTION OF ANATOMICAL TEACHING TOOLS: AXIAL SKELETON ALIGNED WITH TERMINOLOGY AND USE OF QR CODES

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ch10202508180723

Leandro César Cardoso Assunção1; Sara Vanessa Braatz Almeida 2; Nayobe Kelem Dias Gochs 3; Felipe Ribeiro Silva 4; Lucas Daniel Gonçalves da Silva5; Dionízio Matos Romeiro 6; Mateus Champan de Souza 7; Lauanda Vieira de Oliveira 8; Monique de Assis Vasconcelos Barros9 ; Silvia Cristina Figueira Olinto10

Resumo

A construção de materiais didáticos no ensino da anatomia humana, especialmente no estudo do esqueleto axial, representa uma estratégia fundamental para consolidar o conhecimento morfofuncional e ampliar a compreensão das estruturas corporais. Frente aos desafios impostos pela escassez de peças cadavéricas e à necessidade de métodos pedagógicos mais interativos, este trabalho propôs a confecção e customização de ossos reais, provenientes de doações legais e preparados por meio de técnicas cuidadosas de limpeza, esterilização e clareamento. Cada peça foi pintada com base em atlas anatômicos consagrados, respeitando a terminologia oficial e destacando os acidentes anatômicos mais relevantes.

O diferencial metodológico foi a integração de códigos QR que direcionam a legendas explicativas digitais, permitindo ao estudante acesso rápido e contextualizado às informações, promovendo uma aprendizagem ativa e visualmente estimulante. O projeto também incorporou estudos etimológicos dos termos anatômicos, agregando significado às nomenclaturas e facilitando a memorização. Essa combinação de práticas tradicionais com recursos digitais gerou um material acessível, de alta qualidade e com potencial de uso contínuo em contextos acadêmicos diversos. Os resultados evidenciam que a abordagem adotada amplia a compreensão da anatomia, respeita a individualidade das peças reais, com suas variações fisiológicas e patológicas, e favorece o desenvolvimento de habilidades essenciais à prática clínica. Trata-se, portanto, de uma proposta que alia respeito ao conteúdo clássico da anatomia com estratégias modernas de ensino, contribuindo para uma formação médica mais sólida, ética e sensível às realidades do aprendizado contemporâneo.

Palavras-chave: Anatomia. Esqueleto. Ensino. Tecnologia.

1 INTRODUÇÃO

A anatomia é uma área da ciência dedicada à investigação da estrutura dos organismos e das conexões entre suas diversas partes. Historicamente, seu desenvolvimento esteve profundamente vinculado à prática de dissecação, permitindo uma análise detalhada dos corpos (Turney, 2007). O estudo e o ensino da anatomia humana desempenham um papel essencial na compreensão da organização do corpo humano e na identificação de suas semelhanças e diferenças em relação a outras espécies. Constitui-se então como uma base de conhecimento que é fundamental para novos estudos e, consequentemente, para avanços nas áreas das ciências da saúde, biológicas e evolutivas. (Smith, Martinez-Álvarez, Mchanwell, 2013).

Quando se direciona a referida área de estudo para o contexto de atuação de qualquer profissional da área da saúde, o entendimento tangível das estruturas e mecanismos do corpo humano torna-se um aspecto indispensável. Nesse sentido, o estudo da anatomia humana desempenha um papel único no desenvolvimento de habilidades básicas nas ciências médicas, fornecendo uma base sólida para o entendimento do corpo humano (Marchiori, 2018).

Tradicionalmente, o ensino da anatomia tem se sustentado em atlas anatômicos, modelos tridimensionais e, quando possível, no uso de peças cadavéricas. Todavia, a escassez de material cadavérico e as limitações burocráticas enfrentadas por muitas instituições de ensino representam desafios relevantes para uma aprendizagem prática e eficaz (Turney, 2007).

Tendo em vista a compreensão da estrutura e função do corpo humano, o estudo anatômico do esqueleto axial desempenha um papel essencial, permitindo que estudantes e profissionais reconheçam variações anatômicas e desenvolvam habilidades práticas. Como destacado anteriormente por Turney (2007), a anatomia permanece como um pilar fundamental na educação médica, fornecendo a base necessária para a prática clínica.

Smith, Martinez-Álvarez e McHanwell (2013) destacam que o contexto em que a anatomia é ensinada desempenha um papel significativo na assimilação dos conceitos e informações, bem como na consolidação do conhecimento por parte dos estudantes. O uso de peças anatômicas reais, por exemplo, contribui para a experiência prática, permitindo a análise detalhada de estruturas como vértebras, costelas e o crânio, que compõem o esqueleto axial – tema e objeto de estudo deste trabalho. Tais métodos se mostram eficazes pois viabilizam que cada elemento anatômico de cada osso seja estudado separadamente. Essas práticas reforçam não apenas o aprendizado técnico, como também promovem uma abordagem ética e humanizada no manuseio do material biológico, impactando diretamente na formação de futuros profissionais da saúde.

Os códigos QR (Quick Response) ganham destaque pela grande capacidade de armazenamento de dados, rapidez na leitura e leitura omnidirecional, fatores que os tornam amplamente utilizados em diversas áreas, como marketing, segurança e educação (Tiwari, 2016). No ensino de anatomia, sua aplicação em peças anatômicas, associada a pinturas correspondentes que levam a legendas vinculadas por essa tecnologia, promove maior interatividade e eficiência na aquisição do conhecimento por parte dos estudantes de anatomia humana.

Por fim, é de conhecimento geral no campo de ensino da supracitada disciplina que o cadáver não deve ser postulado como obsoleto no tocante a aprendizagem em universidades (Older, 2004; Elizondo-Omaña et al., 2005), uma vez que a exposição e o contato direto com o referencial real anatômico desenvolve habilidades cognitivas necessárias à prática clínica, cirúrgica (Slotnick e Hilton, 2006) e na destreza manual (Granger, 2004; Mclachlan et al., 2004; Mclachlan, 2004) exigidas por todos os médicos. No entanto, certamente, é lamentável não aproveitar ao máximo toda tecnologia disponível adjunta a mecanismos pedagógicos para complementar a revisão dos objetivos de aprendizagem das aulas de anatomia. (El-Moamly, 2008).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1.1 Crânio

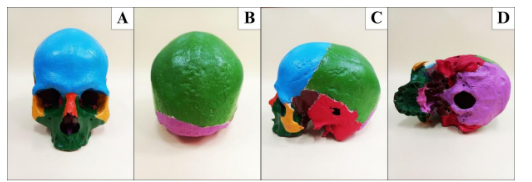

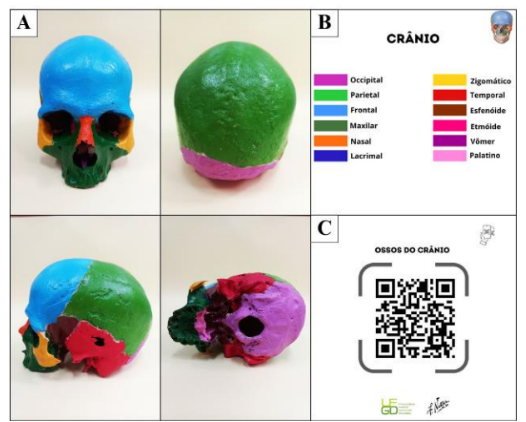

O crânio humano (Figura 4) constitui uma estrutura óssea notavelmente organizada, cuja principal função é proteger o cérebro, além de proporcionar ancoragem para os músculos responsáveis pelas expressões faciais e pelos movimentos mastigatórios. Composto por 22 ossos, organiza-se em duas porções principais: o neurocrânio e o viscerocrânio (Moore et al., 2018).

O neurocrânio, que abriga e protege o encéfalo, e o viscerocrânio, que molda a face e forma cavidades para órgãos como olhos e nariz. O neurocrânio é composto por oito ossos: frontal, parietais (2), occipital, temporais (2), esfenoide e etmoide. Esses ossos possuem articulações que garantem a proteção do cérebro e também permitem conexão com outras partes do corpo. O esfenoide, localizado no centro do crânio, é especialmente complexo, sendo crucial para abordagens cirúrgicas. Ele possui a sela turca, onde está a glândula pituitária, e o sulco pré-quiasmático, relacionado ao quiasma óptico.

Por sua vez, o viscerocrânio, também conhecido como esqueleto facial, é composto por 14 ossos, cuja função é sustentar as estruturas faciais e proteger os órgãos sensoriais. Integram essa região a maxila, os ossos zigomáticos, os nasais, os lacrimais, os palatinos, os cornetos inferiores, o vômer e a mandíbula. A maxila forma a porção superior do arco dentário, enquanto os ossos zigomáticos compõem as maçãs do rosto e contribuem para a formação das órbitas oculares. Os ossos nasais moldam a estrutura do nariz, e os lacrimais, os menores do rosto, abrigam os ductos lacrimais. Os ossos palatinos participam na formação do palato duro, da cavidade nasal e das órbitas. Os cornetos inferiores ampliam a superfície da mucosa nasal, otimizando a filtração e a umidificação do ar inspirado. O vômer integra a parte inferior do septo nasal, e a mandíbula, único osso móvel do crânio, configura a parte inferior do arco dentário, desempenhando papel essencial na mastigação e na articulação da fala (Drake et al., 2016).

2.1.2 Vértebras

A estrutura que sustenta o corpo humano, a coluna vertebral, está localizada posteriormente no tronco. Ela desempenha um papel crucial ao suportar o peso da cabeça, dos membros superiores, do tronco e dos órgãos internos do tórax e abdômen, transferindo essa carga para a região dos membros inferiores. O esqueleto da caixa torácica, por sua vez, integrase ao esqueleto axial. (Waschke, 2018).

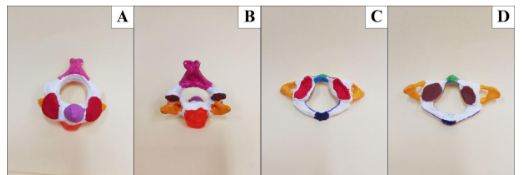

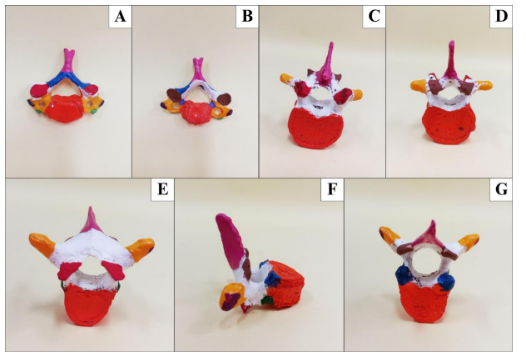

As vértebras cervicais estão localizadas no pescoço, sustentando a cabeça e permitindo seu movimento graças às suas estruturas articulares especiais. Elas são divididas em dois grupos: vértebras típicas (Figura 3 – A e B) e atípicas (Figura 2). As vértebras cervicais típicas (C3 a C6) são conhecidas por terem um corpo vertebral menor, um forame vertebral grande e triangular e processos espinhosos curtos, muitas vezes bifurcados, especialmente em indivíduos de ascendência europeia (Moore et al., 2018). As vértebras cervicais atípicas, por sua vez, têm características únicas. O atlas (C1) (Figura 2 – C e D) não possui corpo vertebral e processo espinhoso, enquanto o áxis (C2) (Figura 2 – A e B) é caracterizado pela presença do dentado axial, uma protuberância que se projeta verticalmente no corpo vertebral e permite a rotação da cabeça. A sétima vértebra cervical (C7), também chamada de vértebra proeminente, marca a transição para a coluna torácica (Moore et al., 2018).

A coluna torácica, composta pelas vértebras torácicas (Figura 3 – E, F e G), exerce um papel fulcral na fixação e proteção de estruturas torácicas, como por exemplo estruturas do sistema cardiopulmonar, e contribui para a estabilidade do tronco (Netter, 2019). As vértebras torácicas apresentam corpos vertebrais maiores do que as vértebras cervicais e processos espinhosos inclinados para baixo, adaptados para suportar peso e distribuir as forças geradas durante os movimentos respiratórios (Drake et al, 2016).

As vértebras lombares (Figura 3 – C e D), conhecidas por sua robustez, apresentam características anatômicas distintas que as diferenciam das demais vértebras da coluna vertebral. De acordo com Gilroy (2024), essas vértebras se destacam por corpos vertebrais volumosos, conferindo maior resistência para suportar o peso da parte superior do corpo. Além disso, possuem processos espinhosos curtos e largos, proporcionando maior área de inserção para músculos e ligamentos, o que contribui para a estabilidade da coluna lombar.

O osso sacro, com sua configuração triangular invertida, é formado pela união de cinco vértebras distintas. O processo de fusão dessas vértebras inicia-se após a puberdade e geralmente se completa entre os 25 e 30 anos de idade (Abreu et al., 2018).

3 METODOLOGIA

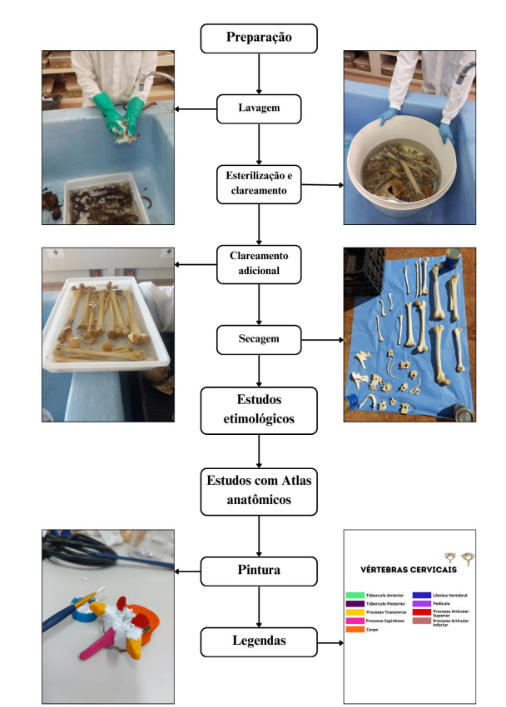

A metodologia adotada neste trabalho envolveu uma abordagem rigorosa e detalhada para a aquisição, preparação e identificação de ossos, com foco na preservação e precisão anatômica das espécimes ósseas. Por meio de técnicas de limpeza, esterilização, clareamento e pintura, buscou-se garantir a documentação visual das estruturas ósseas adjunto a produção de legendas correspondentes. O processo foi complementado por estudos etimológicos e o uso de atlas anatômicos, assegurando a correta nomenclatura e representação das peças além do plano fotográfico.

3.1. Ossos

3.1.1. Aquisição

Os ossos foram adquiridos por meio de doação, sendo parte proveniente do cemitério municipal da cidade de Dourados-MS e outra parte obtida junto à Secretaria do Meio Ambiente de Campo Grande-MS. A primeira etapa envolveu a identificação e seleção dos ossos, avaliando as condições gerais, incluindo regiões quebradiças e o grau de preservação dos principais acidentes anatômicos para efetivação das etapas seguintes.

3.2. Preparação

Os ossos foram organizados nas subdivisões do esqueleto axial.

3.2.1. Lavagem

Inicialmente, todos os ossos foram lavados em água corrente para remover resíduos orgânicos decorrentes do processo de sepultamento e decomposição. Posteriormente, foi utilizado uma esponja para remoção de detritos mais resistentes presentes nos ossos. Por fim, uma nova lavagem em água corrente foi realizada (Silva et al., 2015).

3.2.2. Esterilização e Clareamento

Para garantir a descontaminação adicional, os ossos foram submersos em uma solução de hipoclorito de sódio (4-6%) diluída em água (2% de concentração) por 4 horas. O material foi esfregado com uma esponja, especialmente nas extremidades e o processo foi repetido duas vezes para assegurar a ação fungicida e clareadora do hipoclorito (Rodrigues, 2010).

3.2.3. Clareamento Adicional

Com o intuito de propiciar maior uniformidade na coloração das peças, uma solução de peróxido de hidrogênio (H2O2) a 10-20 volumes foi utilizada em solução concentrada, na qual os ossos foram deixados submersos por algumas horas até a observação de clareamento desejado. Essa etapa de observação precisa ser rotulada como crítica, pois o peróxido de hidrogênio é conhecido também por suas ações corrosivas e, em decorrência do baixo grau de preservação de alguns ossos, seu tempo de submersão foi menor, no tocante aos ossos maiores, o tempo foi maior. Após esses feitos, os ossos foram lavados e deixados em água corrente por 1 hora (Rodrigues, 2010).

3.2.4. Secagem

Após o enxágue, a secagem foi iniciada. Essa etapa foi realizada no sol, com temperaturas que variaram de 32 a 34 graus Celsius, com o material sendo virado pela manhã e tarde sob uma toalha cirúrgica previamente preparada pela equipe, a cada 5 horas, garantindo uma secagem uniforme. Esse processo foi repetido duas vezes (Rodrigues, 2010).

3.3. Estudos Etimológicos

O estudo da anatomia humana orientado ao concreto entendimento e memorização das estruturas é fortemente baseado no conhecimento da terminologia anatômica (Gocht et al., 2023). Para assegurar precisão na identificação e nomenclatura das estruturas ósseas, foram realizados estudos etimológicos baseados em literatura anatômica, dicionários renomados e atlas anatômicos reconhecidos (Tabela 1). Durante essa etapa foi feita a identificação e classificação dos elementos anatômicos que seriam definidos pela pintura, o grau de importância de cada elemento foi determinado com base no roteiro de aulas práticas da UNIFESP e atlas etimológico da UNEB. Após as etapas de seleção e pesquisa, o grupo buscou entender as melhores formas de destacamento de cada elemento anatômico, em alguns foram usados contornos e em outros considerados mais relevantes, foi feita uma pintura mais específica e detalhada.

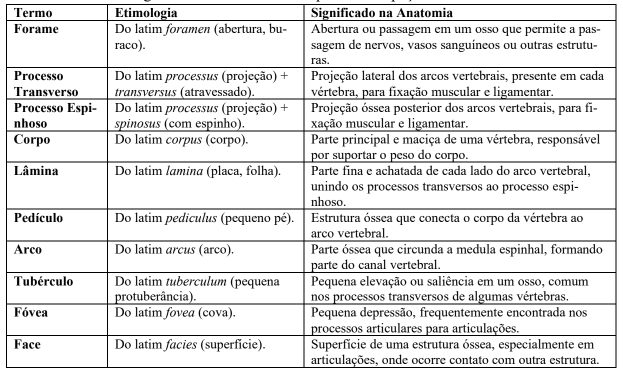

Tabela 1 – Terminologia anatômica utilizada na pintura das peças

3.4. Estudos com Atlas Anatômicos

Os atlas anatômicos serviram como referência principal para a pintura e identificação dos acidentes anatômicos. As cores e localizações foram baseadas nas representações dos atlas, garantindo precisão e uniformidade na identificação.

3.5. Pintura

A pintura dos acidentes anatômicos foi realizada com tinta acrílica em cores variadas, baseando-se na literatura de atlas anatômicos como Sobotta, Moore e Netter. Após a pintura, foi criado um arquivo de fotos e legendas para o laboratório, identificando cada estrutura óssea com uma cor específica, conforme destacado na literatura (Oliveira, 2013; Przybysz & Scolin, 2008; Zófoli, 2017). As estruturas foram pintadas de acordo com o padrão de cores estabelecidos pelos atlas ou por escolhas da equipe. O processo foi desenvolvido em várias etapas, respeitando o tempo de secagem entre as demãos, garantindo maior durabilidade e vivacidades das cores.

3.6. Legendas

Cada estrutura pintada é acompanhada de uma legenda clara e precisa. As legendas foram organizadas em um manual detalhado que buscou identificar as estruturas ósseas conforme suas cores. Essas legendas podem ser acessadas através de um código QR, que abre uma página na internet contendo as informações.

3.6.1. Esboço

Foi realizado um esboço no papel com orientações da professora responsável, onde foram estabelecidos os elementos essenciais que deveriam compor cada legenda, sendo decidido: bloco de cores identificadores e nomes dos acidentes anatômicos de cada osso.

3.6.2. Esboço Canva

Um esboço no aplicativo Canva foi utilizado para mapear as cores e estruturas a serem pintadas, servindo como guia visual durante o processo de pintura e catalogação dos elementos anatômicos. Posteriormente, um material final foi criado.

3.6.3. Protótipo Final e Integração aos códigos QR (Quick Response)

Após a conclusão do processo de pintura e secagem dos ossos, foi elaborado um protótipo final no Canva, em seguida, foram realizadas fotografias das peças produzidas em ambiente adequado com iluminação natural difusa e um fundo de cartolina na cor amarelo claro. As fotos foram ajustadas com softwares de edição da Adobe, Photoshop e Lightroom, para brilho, contraste e saturação, resultando em imagens de alta qualidade.

As legendas detalhadas foram vinculadas a códigos QR, que direcionam para uma página online do Google Drive contendo as informações completas sobre as estruturas ósseas e suas respectivas cores. Essa tecnologia permite o acesso rápido e eficiente às legendas, contribuindo para uma experiência de aprendizado dinâmica e personalizada. O uso dos códigos QR, amplamente adotados em setores de tecnologia e varejo, foi adaptado ao ensino da anatomia como uma ferramenta inovadora e interativa (Yao et al., 2022). Ao combinar práticas tradicionais, como a confecção manual e a pintura de peças anatômicas, com recursos tecnológicos, essa etapa final, teve por objetivo buscar e aliar o aprendizado tradicional ao digital, maximizando a compreensão e a retenção pelos alunos.

Figura 1 – Fluxograma das etapas metodológicas para preparação e confecção de material didático anatômico com peças ósseas reais. O fluxograma ilustra as etapas sequenciais do processo de confecção do material didático. (Fonte: arquivo pessoal)

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A produção e utilização das peças anatômicas representaram um avanço significativo no ensino da anatomia humana, especialmente no estudo do esqueleto axial. A obtenção dos ossos, realizada por meio de doações do cemitério municipal de Dourados-MS e da Secretaria do Meio Ambiente de Campo Grande/MS, foi uma etapa crucial para assegurar material de qualidade. Após a identificação e avaliação inicial, foi possível determinar as condições gerais de conservação e planejar de forma estratégica os processos subsequentes de limpeza, esterilização e clareamento, garantindo a preservação dos principais acidentes anatômicos (Oxley et al., 2020).

Os processos de limpeza e esterilização, com destaque para o uso de hipoclorito de sódio, demonstraram eficácia na remoção de resíduos orgânicos e na descontaminação. O clareamento adicional com peróxido de hidrogênio exigiu ajustes no tempo de submersão para evitar danos às peças mais frágeis, evidenciando a importância de cuidados específicos em cada etapa do preparo (Rodrigues, 2010). Essa atenção aos detalhes foi essencial para assegurar a integridade estrutural e a longevidade das peças, permitindo seu uso contínuo no contexto acadêmico.

Figura 2 – Crânio: A) Vista anterior; B) Vista posterior; C) Vista lateral; D) Vista inferior. (Fonte: arquivo pessoal)

A pintura dos acidentes anatômicos, baseada em atlas renomados como Sobotta, Moore e Netter, destacou-se como uma abordagem pedagógica eficaz. A escolha criteriosa de cores específicas para identificar estruturas anatômicas e a utilização de técnicas detalhadas conferiram às peças um caráter didático, facilitando a identificação e memorização por parte dos estudantes. O uso de ferramentas como o Canva para planejar as cores e criar legendas detalhadas foi determinante para a uniformidade e precisão do produto final. A criação de um manual explicativo e de imagens em alta qualidade, ajustadas em softwares especializados, resultou em um material visualmente atrativo e de grande utilidade no ensino.

Além disso, a preservação das variações anatômicas fisiológicas e patológicas nas peças reais ofereceu uma vantagem significativa em relação aos modelos plásticos, frequentemente limitados em detalhes e singularidades. Essa abordagem permitiu uma experiência prática mais rica e interativa, estimulando o aprendizado ativo e a contextualização dos conceitos.

Figura 3 – Vértebras cervicais atípicas: A) Áxis, vista superior; B) Áxis, vista inferior; C) Atlas, vista superior; D) Atlas, vista inferior. (Fonte: arquivo pessoal)

Figura 4 – Vértebra cervical típica: A) Vista superior, B) Vista inferior; Vértebra lombar: C) Vista superior, D) Vista inferior; Vértebra torácica: E) Vista superior, F) Vista lateral, G) Vista inferior. (Fonte: arquivo pessoal)

A incorporação de estudos etimológicos e formulação de QR Codes ao preparo e uso das peças anatômicas é outro diferencial com grande relevância. A análise da origem e evolução das palavras que denominam as estruturas anatômicas não apenas facilita a compreensão de seus significados, mas também potencializa a memorização, ao associar raízes e prefixos às características intrínsecas das estruturas (Pederneira, 2010).

Os códigos QR (Quick Response) têm demonstrado potencial significativo na educação médica, especialmente ao aprimorar a apresentação de imagens, vídeos e outros recursos multimídia. Esses códigos permitem a vinculação direta a materiais complementares, proporcionando maior engajamento por parte dos alunos e contribuindo para a retenção de conhecimentos (Brodie et al., 2020). Além disso, sua aplicação promove a interatividade, possibilitando que estudantes acessem informações adicionais de forma prática e em tempo real, o que é essencial em ambientes de aprendizado dinâmicos. Nesse contexto, a incorporação de tecnologias como os códigos QR ao ensino da anatomia, particularmente no curso de Medicina, se mostra uma abordagem inovadora. Quando combinada à terminologia anatômica, essa prática tem como objetivo desmistificar o aprendizado, frequentemente percebido como complexo e desafiador pelos estudantes. Essa estratégia não apenas simplifica a compreensão da anatomia, mas também potencializa a fixação de conteúdos, auxiliando no desenvolvimento de habilidades críticas para a prática clínica futura.

Nesse contexto, as metodologias ativas, como apontam Melo e Sant’Ana (2013), revelam-se cruciais ao transformar o processo de aprendizado em uma experiência interativa, promovendo o desenvolvimento de análises críticas e decisões fundamentadas. Aplicadas ao estudo da anatomia, essas metodologias favorecem a racionalização dos desafios e a formulação de soluções que atendam às particularidades loco-regionais e às demandas específicas das comunidades onde os futuros profissionais atuarão.

Assim, essa combinação de recursos tecnológicos com práticas pedagógicas tradicionais reforça a eficácia do processo educacional, promovendo não apenas a memorização, mas também a aplicação prática dos conceitos aprendidos.

Figura 5 – A) Vista anterior, posterior, lateral esquerda e inferior de um modelo anatômico de crânio humano, com os ossos pintados em diferentes cores para facilitar a identificação das estruturas anatômicas; B) Legenda cromática correspondente aos ossos do crânio, sem estudo etimológico; C) Código QR que direciona para uma página digital com legenda interativa e informações sobre os ossos cranianos e as cores. (Fonte: arquivo pessoal)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso das peças anatômicas desenvolvidas neste projeto, associadas a abordagens baseadas em cores e estudos etimológicos, proporcionou uma experiência de aprendizado mais imersiva e significativa. Logo, infere-se que essas estratégias não apenas atendem às demandas do ensino prático, mas também enriquecem o aprendizado ao integrar metodologias tradicionais e contemporâneas, deixando a formação mais robusta e alinhada às exigências do ensino da anatomia humana.

REFERÊNCIAS

ABREU, Bento João da Graça Azevedo et al. Guia ilustrado de anatomia humana para o aparelho locomotor [recurso eletrônico]. Natal, RN: EDUFRN, 2018. 190 p.: il. PDF. Disponível em: http://repositorio.ufrn.br/. Acesso em: 2 fev. 2025. ISBN 978-85-425-0807-9.

BASTOS, C. C. Metodologias ativas. Educação & Medicina, 2006. Disponível em: https://educacaoemedicina.blogspot.com.br/2006/02/metodologias-ativas.html. Acesso em: 12 jan. 2025.

CARVALHO BRUNORO LISBOA, J. H.; DE ALMEIDA JÚNIOR, E. Aplicações de metodologias inovadoras no ensino anatômico: uma revisão abrangente das tendências e impactos na formação médica. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 1036–1044, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n1p1036-1044. Disponível em: https://bjihs.emnuvens.com.br/bjihs/article/view/1256. Acesso em: 1 set. 2024.

DRAKE, R. L.; VOGL, W.; MITCHELL, A. W. M. Gray’s anatomia para estudantes. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

ELIZONDO-OMAÑA, R. E.; GUZMÁN-LÓPEZ, S.; GARCÍA-RODRÍGUEZ, M. de los Angeles. Dissection as a teaching tool: past, present, and future. The Anatomical Record Part B: The New Anatomist, v. 285B, n. 1, p. 11–15, 2005.

EL-MOAMLY, A. A. Problem-based learning benefits for basic sciences education. Anatomical Sciences Education, v. 1, p. 189–190, 2008.

GRANGER, N. A. Dissection laboratory is vital to medical gross anatomy education. The Anatomical Record, v. 281B, n. 1, p. 6–8, 2004.

GILROY, Anne M. Anatomia: texto e atlas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2024. E-book. ISBN 978-85-277-4044-9. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527740449. Acesso em: 2 maio 2025.

GOCHT, A.; SCHUMACHER, U. Description and nomenclature of organ subdivisions in the Terminologia Anatomica and in anatomical education: comparison with cancer classifications. Clinical Anatomy (New York, N.Y.), v. 36, n. 2, p. 315–319, 2023. DOI: https://doi.org/10.1002/ca.23992.

LATORRE, R. M. et al. How useful is plastination in learning anatomy? Journal of Veterinary Medical Education, v. 34, n. 2, p. 172–176, abr. 2007.

MARCHIORI, N. M.; CARNEIRO, R. W. Metodologias ativas no processo de ensinoaprendizagem de anatomia e neuroanatomia. Revista Faculdade do Saber, v. 3, n. 5, p. 365– 378, 2018.

MCLACHLAN, J. C. New path for teaching anatomy: living anatomy and medical imaging vs. dissection. The Anatomical Record, v. 281B, n. 1, p. 4–5, 2004.

MCLACHLAN, J. C. et al. Teaching anatomy without cadavers. Medical Education, v. 38, p. 418–424, 2004.

MELO, B. C.; SANT’ANA, G. A. A prática da metodologia ativa: compreensão dos discentes enquanto autores do processo ensino-aprendizagem. 2013. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/342397989_A_pratica_da_Metodologia_Ativa_com preensao_dos_discentes_enquanto_autores_do_processo_ensino-aprendizagem. Acesso em: 12 jan. 2025.

MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. Anatomia orientada para a clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

OLDER, J. Anatomy: a must for teaching the next generation. The Surgeon, v. 2, n. 2, p. 79– 90, abr. 2004.

OLIVEIRA, Í. M. DE et al. Análise de peças anatômicas preservadas com resina de poliéster para estudo em anatomia humana. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, v. 40, n. 1, p. 76–80, fev. 2013.

OXLEY, A.; BARROS, H.; FAZAN, V. Técnicas anatômicas. 1. ed. São Paulo: SBA, 2020.

PEDERNEIRA, I. L. Etimologia e reanálise de palavras. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000756179&local_base=UFR01. Acesso em: 12 jan. 2025.

PRZYBYSZ, C. H.; SCOLIN, E. Técnica anatômica: confecção de modelos em resina a partir de vértebras humanas. 2008. Disponível em: https://rdu.unicesumar.edu.br/bitstream/123456789/6502/1/carlos_henrique_przybysz.pdf. Acesso em: 12 jan. 2025.

RODRIGUES, Hildegardo. Técnicas anatômicas. 4. ed. Vitória: GM, 2010. v. 1. 272 p.

SILVA, M. G. F. et al. Projeto de extensão: liga acadêmica de anatomia humana: técnica de preparação de ossos. 2015. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/items/d28ddf6d-c27c4785-990e-8e05b604e033. Acesso em: 12 jan. 2025.

SOBOTTA, Johannes et al. Sobotta atlas of human anatomy. München: Elsevier/Urban & Fischer, 2013.

SLOTNICK, H. B.; HILTON, S. R. Proto-professionalism and the dissecting laboratory. Clinical Anatomy, v. 19, n. 5, p. 429–436, 2006.

SMITH, C. F.; MARTINEZ-ÁLVAREZ, C.; MCHANWELL, S. The context of learning anatomy: does it make a difference? Journal of Anatomy, v. 224, n. 3, p. 270–278, 12 ago. 2013.

TURNEY, B. Anatomy in a modern medical curriculum. The Annals of The Royal College of Surgeons of England, v. 89, n. 2, p. 104–107, mar. 2007.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UEB). Atlas digital de anatomia. Disponível em: https://atlasanatomia.uneb.br/. Acesso em: 12 jan. 2025.

WASCHKE, Jens. Sobotta anatomia clínica. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2018. E-book. p. 116. ISBN 978-85-9515-153-6. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595151536/. Acesso em: 18 mar. 2025.

ZÓFOLI, M. B. Avaliação de métodos alternativos para conservação de peças anatômicas e suas aplicações conscientes no laboratório de anatomia animal. 2017. Disponível em: https://uenf.br/posgraduacao/ciencia-animal/wpcontent/uploads/sites/5/2018/09/DissertaçãoMariana-Zofoli.pdf. Acesso em: 12 jan. 2025.

PATEL, C. R. et al. Skull base anatomy. Otolaryngology Clinics of North America, v. 49, n. 1, p. 9–20, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.otc.2015.09.001. Acesso em: 3 abr. 2025.

BRODIE, K.; MADDEN, L.; ROSEN, C. Applications of quick response (QR) codes in medical education. Journal of Graduate Medical Education, v. 12, p. 138–140, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.4300/JGME-D-19-00516.1. Acesso em: 3 abr. 2025.

TIWARI, S. An introduction to QR code technology. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY (ICIT), 2016. Anais […]. p. 39–44, 2016. DOI: https://doi.org/10.1109/ICIT.2016.021.

YAO, Y.; WANG, L.; SHEN, J. Features and applications of QR codes. International Journal for Innovation Education and Research, 2022. DOI: https://doi.org/10.31686/ijier.vol10.iss5.3762.

1Discente do Curso Superior de Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados e-mail:leandro.assuncao092@academico.ufgd.edu.br

2Discente do Curso Superior de Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados e-mail: alm.saravb@gmail.com

3Discente do Curso Superior de Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados e-mail: nayobe.gochs092@academico.ufgd.edu.br

4Discente do Curso Superior de Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados e-mail: felipe.silva484@academico.ufgd.edu.br

5Discente do Curso Superior de Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados e-mail: lucasdaniel58227@gmail.com

6Discente do Curso Superior de Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados e-mail: dionizio.romeiro066@academico.ufgd.edu.br

7Discente do Curso Superior de Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados e-mail: mateus.souza476@academico.ufgd.edu.br

8Discente do Curso Superior de Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados e-mail: lauanda.oliveira014@academico.ufgd.edu.br

9Docente do Curso Superior de Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados. Doutora em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento. e-mail: moniquebarros@ufgd.edu.br

10Docente do Curso Superior de Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados. Doutora em Ciências (Fisiologia Humana). e-mail: silviafigueira@ufgd.edu.br