A CRITICAL OVERVIEW OF PSYCHOSOCIAL CARE IN SOCIO-EDUCATIONAL MEASURES: CHALLENGES AND CONTRADICTIONS

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/fa10202506251901

Juliana de Oliveira1

Helena Godoy Brito2

Guilherme Faria Ribeiro3

RESUMO

Este artigo apresenta uma revisão sistemática da literatura brasileira sobre a atenção psicossocial a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, com foco na saúde mental. A pesquisa foi realizada nas bases SciELO e BVS Saúde, com publicações entre 2016 e 2025, resultando em 14 artigos selecionados conforme critérios de inclusão específicos. A maioria dos estudos foi produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (57%) e publicada em periódicos da área de Saúde, com destaque para a Saúde Coletiva. Os resultados revelam um panorama desigual e limitado: a maioria das pesquisas concentra-se no regime de internação, negligenciando o meio aberto, etapa essencial para a reintegração social. Também há concentração geográfica nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com ausência de estudos no Norte e Nordeste. Observa-se escassa escuta direta dos adolescentes e invisibilidade das adolescentes do sexo feminino, comprometendo a compreensão das experiências subjetivas e das especificidades de gênero. Apesar do predomínio de abordagens qualitativas, muitas não valorizam efetivamente a voz dos(as) adolescentes. Além disso, as práticas de cuidado em saúde mental são atravessadas por lógicas punitivas e medicalizantes, com uso excessivo de psicofármacos, mesmo sem diagnóstico formal, o que evidencia o distanciamento dos princípios da Reforma Psiquiátrica. A articulação intersetorial, especialmente com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e a Atenção Básica, mostra-se frágil. Conclui-se que há um silenciamento estrutural dos(as) adolescentes no sistema socioeducativo e na produção científica. O estudo recomenda o fortalecimento da formação profissional, ampliação do acesso a serviços como os CAPSi e realização de pesquisas qualitativas que priorizem a escuta dos(as) adolescentes. Tais medidas são fundamentais para a construção de políticas públicas mais justas, humanizadas e comprometidas com os direitos humanos.

Palavras-chave: socioeducação; atenção psicossocial; adolescentes em conflito com a lei.

1 INTRODUÇÃO

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído em 1990, é reconhecido como o principal marco legal para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, além de regular as medidas socioeducativas (Brasil, 1990). Em especial, o artigo 112 do ECA trata das medidas a serem aplicadas aos adolescentes que praticam atos infracionais, os quais são definidos como comportamentos equiparados a crimes ou contravenções penais (Costa; Silva, 2017; Rocha, 2017; Ferreira; Santos; Wermelinger, 2024; Silva; Branco; Grossi-Milani, 2024). É importante ressaltar que o ECA representa uma mudança importante de paradigma em relação aos instrumentos normativos anteriores voltados para a infância e adolescência, é o rompimento com os antigos Códigos de Menores e a incorporação da proteção integral de crianças e adolescente que passam a ser compreendidos como pessoas em desenvolvimento e sujeitos de direitos (DIPP, 2023; BRITO e RICHWIN, 2024).

Nesse sentido, após a promulgação do ECA, foi instituído o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) por meio da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, com o objetivo de normatizar a aplicação das medidas socioeducativas (Brasil, 2012). Essa legislação também determina que o sistema socioeducativo deve assegurar a efetivação dos direitos fundamentais dos adolescentes, entre os quais se inclui o direito à saúde integral, incluindo a saúde mental (Costa; Silva, 2017; Rocha, 2017; Ferreira; Santos; Dias; Wermelinger, 2024; Silva; Branco; Grossi-Milani, 2024). Outro importante princípio para se pensar a política de socioeducação no Brasil é o da incompletude institucional, que prevê a intersetorialidade da socioeducação com as demais políticas sociais e sua articulação com o Sistema de Garantia de Direitos (SGD), rompendo com a visão de instituição total.

A oferta dos serviços de saúde ocorre de forma articulada em rede, seguindo os fluxos e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), com a finalidade de assegurar aos adolescentes o acesso aos seus direitos e o cuidado integral em saúde. Para efetivar esse direito entre adolescentes privados de liberdade foi instituída a Portaria nº 1.082, que atualiza as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e Internação Provisória (PNAISARI) (Brasil, 2014). Essa portaria tem como objetivo fortalecer as articulações institucionais e garantir a oferta de serviços, promovendo ações de prevenção e promoção à saúde, com vistas à reintegração social do adolescente. Assim, as intervenções e o acompanhamento dos socioeducandos são organizados a partir dos fluxos dos serviços de saúde, sendo planejados individualmente, de modo a considerar e respeitar as singularidades de cada história (Rocha, 2017; Ferreira; Santos; Dias; Wermelinger, 2024).

É dentro dessa articulação com o Sistema Único de Saúde (SUS) que se inserem os serviços voltados à saúde mental. Para aprofundar as discussões sobre essa área e refletir sobre a oferta de tratamentos especializados, é fundamental compreender as legislações específicas que regem o campo da atenção psicossocial, considerando que o trabalho realizado no âmbito das medidas socioeducativas está fundamentado na intersetorialidade. As ações intersetoriais são fundamentais para assegurar os direitos à saúde dos adolescentes e para que o trabalho realizado esteja orientado à reinserção social, contribuindo para reduzir os impactos decorrentes da privação de liberdade, especialmente no caso dos socioeducandos em unidades de internação (Costa; Silva, 2017).

Nesse ínterim, as ações intersetoriais no cuidado em saúde mental são organizadas por meio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), regulamentada pela Lei nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011 (Brasil, 2011). Essa rede tem como objetivo atender pessoas em sofrimento psíquico e com demandas relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. Entre os serviços previstos na rede, adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa podem ser acolhidos nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) ou em qualquer outro equipamento em meio aberto. É importante destacar que o atendimento oferecido pela RAPS é pautado no cuidado em liberdade e no vínculo com o território e a comunidade, rompendo com a lógica manicomial. Esse modelo assistencial territorializado e pautado pela liberdade é fruto de um movimento intenso que questionava, e questiona ainda hoje, o modelo biomédico e asilar que dominava o modelo assistencial à saúde mental com os manicômios psiquiátricos. A Reforma Psiquiatra inaugura um novo paradigma no modelo assistencial e de cuidado em saúde mental, considerando as singularidades do sujeito, atualizando a clínica psicossocial com o cuidado em liberdade e retirando o olhar médico centrado (ARAGÃO, 2008; FOUCAULT, 2019; e MOEBUS e MERHY, 2015).

Segundo Costa e Silva (2017), em 2012 havia 20.595 adolescentes cumprindo medidas socioeducativas nas modalidades de internação, internação provisória e semiliberdade. Já no início da década seguinte, as condições de ressocialização desses jovens privados de liberdade eram amplamente reconhecidas como precárias. Um relatório do Executivo Federal indicava a urgência de maiores investimentos estatais na infraestrutura das unidades de internação. O documento também apontava que muitas dessas unidades apresentavam instalações inadequadas, carência significativa de profissionais e ausência de um ambiente propício à reintegração social dos adolescentes. Como consequência, a taxa de reincidência era elevada, alcançando 44% em 2012 (BRASIL, 2015; Costa; Silva, 2017). Já os dados mais recentes, divulgados pela Agência Brasil em 2023, indicam uma redução significativa no número de socioeducandos, que atualmente gira em torno de 11.600. Ressalta-se que a redução de efetivo de adolescentes é uma realizada em quase todo o Brasil, mas ainda não temos pesquisas robustas que expliquem os motivos/razões desse fenômeno.

Ainda segundo Costa e Silva (2017), a literatura internacional tem evidenciado que adolescentes em situação de privação de liberdade apresentam um número significativamente maior de questões relacionadas à saúde mental. Os estudos apontam para uma prevalência mais elevada de transtornos mentais entre aqueles que cumprem medidas em regime fechado, em comparação com os adolescentes em regime aberto. No entanto, no contexto brasileiro, as pesquisas sobre essa temática ainda são limitadas e pouco aprofundadas.

É importante destacar que o SINASE (Brasil, 2012) estabelece que o atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas deve seguir as diretrizes da Lei nº 10.216/2001 — conhecida como Lei Paulo Delgado ou Lei da Reforma Psiquiátrica —, que garante a proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais e redefine o modelo de atenção em saúde mental no Brasil (Brasil, 2001). Nesse sentido, o alinhamento entre o SINASE e a Reforma Psiquiátrica pressupõe que o socioeducando tenha: (a) acesso a tratamento de qualidade, preferencialmente por meio da rede pública extrahospitalar, como ambulatórios de saúde mental, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centros de Convivência ou outros serviços abertos; (b) articulação entre os programas socioeducativos e a rede local de atenção psicossocial, visando à construção de propostas interinstitucionais de reinserção social para adolescentes em sofrimento psíquico; (c) garantia de que adolescentes com transtornos mentais não sejam isolados em alas ou espaços especiais; e (d) que o tratamento seja conduzido com base em critérios clínicos, jamais punitivos, assegurando a participação ativa do paciente, de seus familiares e da equipe multiprofissional. Ainda que os espaços de privação de liberdade e as unidades socioeducativas não tenham passado por um processo efetivo de desinstitucionalização, as diretrizes do SINASE reafirmam que a assistência em saúde mental deve estar subordinada aos princípios estabelecidos pela Reforma Psiquiátrica (Costa; Silva, 2017).

Com base nas discussões apresentadas, este estudo tem como objetivo geral compreender o perfil das publicações brasileiras sobre a atenção psicossocial no sistema socioeducativo. A partir dessa revisão, busca-se apreender como a produção acadêmica nacional tem abordado a interface entre saúde mental e medidas socioeducativas, identificando lacunas, avanços e desafios relacionados à efetivação de políticas públicas voltadas ao cuidado de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Ao reunir e sistematizar essas informações, o estudo pretende contribuir para o fortalecimento de práticas e políticas intersetoriais que garantam o acesso integral e qualificado à atenção psicossocial no contexto socioeducativo.

2 METODOLOGIA

Tipo de estudo

Este estudo consiste em uma revisão sistemática da literatura, cujo objetivo geral é compreender o perfil das publicações brasileiras sobre a atenção psicossocial no sistema socioeducativo. Almeja-se, com isso, identificar lacunas, limitações e potencialidades de pesquisa, de modo a favorecer abordagens mais abrangentes e aprofundadas sobre a referida temática.

Bases Indexadoras e Unitermos Empregados

Como o objetivo da revisão foi reunir estudos realizados no contexto nacional, foram consultadas as seguintes bases de dados: SciELO e o Portal Nacional da BVS Saúde, escolhidas por sua relevância na divulgação do conhecimento científico. Os termos de busca utilizados — previamente verificados na Terminologia em Psicologia da BVS-Psi e nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) — foram: “Socioedu*”, “saúde mental”, “medida socioeducativa” e “atenção psicossocial”. Em todas as bases, os termos foram combinados com o operador booleano “AND”.

Critérios de inclusão e exclusão

Foram adotados como critérios de inclusão os artigos disponíveis na íntegra, em língua portuguesa, publicados entre janeiro de 2016 e março de 2025, em periódicos nacionais indexados nas bases de dados mencionadas. Os estudos selecionados deveriam estar alinhados ao objetivo da pesquisa e possibilitar a resposta à questão norteadora previamente definida: Qual o perfil das produções científicas sobre atenção psicossocial e socioeducação no Brasil? O recorte temporal visou contemplar evidências mais recentes, permitindo uma compreensão atualizada da produção científica sobre o tema. Foram excluídos outros tipos de publicações, como teses, dissertações, monografias, resenhas, cartas, editoriais, notícias, obituários, livros e capítulos, bem como artigos publicados fora do período estipulado, incompletos ou redigidos em idioma diferente do português. Também foram desconsiderados os estudos que não tratavam sobre saúde mental ou atenção psicossocial dos adolescentes na socioeducação (ex. saúde mental de trabalhadores) ou estudos que tratavam apenas sobre saúde integral, sem dar ênfase na saúde mental dos socieducandos.

Procedimento

A coleta de dados foi realizada em 31 de março de 2025. Os termos de busca utilizados foram “saúde mental” AND “socioedu*”, “atenção psicossocial” AND “socioedu*’, aplicados de forma padronizada em todas as bases de dados. Também foi pesquisado o termo “medida socioeducativa” isoladamente nas duas bases de dados. A definição dos unitermos exigiu sucessivas tentativas e ajustes, considerando a baixa quantidade de publicações diretamente relacionadas à temática e a diversidade de descritores utilizados nos estudos. A combinação estratégica dos termos visou ampliar a sensibilidade da busca sem comprometer sua especificidade, o que demandou um trabalho minucioso e criterioso. As buscas resultaram em 514 registros, distribuídos da seguinte forma: SciELO (n=145) e BVS Saúde (n=369). Inicialmente, foram lidos os títulos e resumos dos estudos, sendo excluídas 448 publicações que não estavam no formato de artigo, não apresentavam o texto completo, estavam redigidas em idioma diferente do português ou não se relacionavam com o tema proposto. Em seguida, 46 artigos duplicados foram também excluídos. Após a leitura detalhada dos resumos, 20 artigos foram selecionados para leitura na íntegra. Destes, seis foram retirados da amostra por não abordarem a temática central do estudo, apesar de mencionarem termos relacionados aos critérios de inclusão. Assim, compuseram o corpus final 14 artigos, todos alinhados ao tema e aos critérios previamente definidos. A seleção foi realizada por dois avaliadores independentes, ambos psicólogos com experiência e treinamento na área. Não houve divergência entre os pareceres, tornando desnecessária a intervenção de um terceiro avaliador.

Análise de dados

O corpus foi organizado em uma tabela a partir dos aspectos necessários para a identificação do perfil das publicações: título, autores, instituição de origem dos autores, ano de publicação, periódico, objetivo, método/tipo de estudo, amostra, instrumentos, principais resultados, principais conclusões, limites e potencialidades/contribuições para novos estudos. A partir desse delineamento do perfil de produções, os artigos foram analisados na íntegra para a construção de categorias, de modo a responder a questão norteadora e atender aos objetivos específicos da revisão. Visando à sistematização dos dados, o material passou por análises verticais e horizontais, a fim de serem comparados e agrupados por similaridade de conteúdo, o que resultou em duas categorias empíricas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

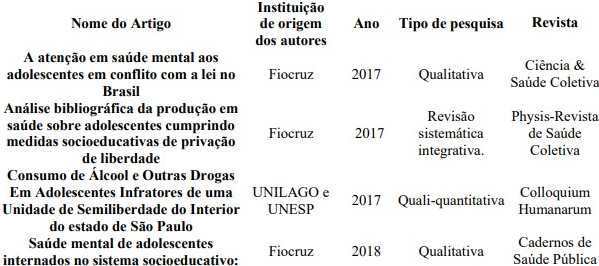

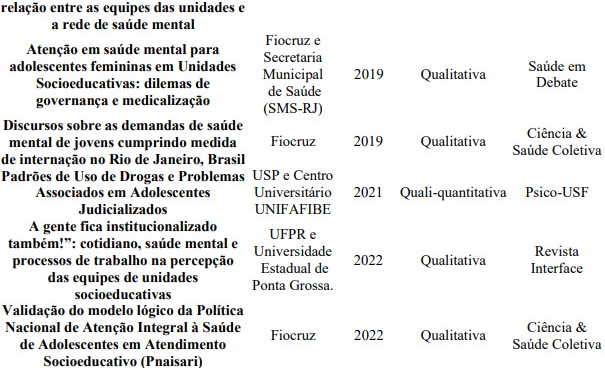

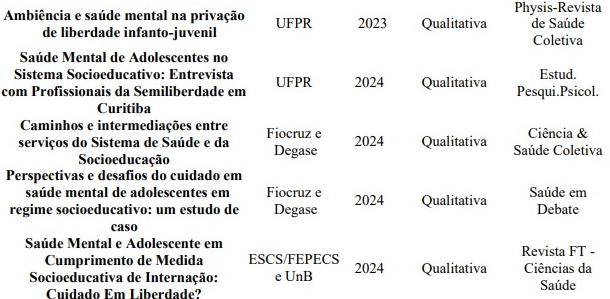

A Tabela 1 apresenta a categorização dos artigos recuperados quanto ao ano de publicação, autores, instituição de origem dos autores, tipo de estudo e revista.

Observa-se que o ano de 2024 concentrou o maior número de publicações, correspondendo a 28% do total, seguido por 2017, com 21,42%. Destaca-se, ainda, que 57% dos estudos foram produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o que sugere uma forte ênfase na área de Saúde Coletiva. Complementando essa análise, verifica-se que dez estudos, equivalentes a 71,42% da amostra, foram publicados em periódicos voltados à temática da Saúde — sendo que, desses, sete (50% do total) estão especificamente vinculados à área de Saúde Coletiva.

Perfil das produções acadêmicas: análise crítica dos trabalhos

Com base nos artigos recuperados, a seguir serão apresentados os objetivos, a metodologia e a amostra/população investigada de cada manuscrito.

O estudo de Costa e Silva (2017) teve como objetivo analisar o uso de medicação psicoativa por adolescentes do sexo feminino internadas em Unidades Socioeducativas (USEs), avaliando as diretrizes da política nacional e a coordenação da atenção em saúde mental pelos governos subnacionais. Trata-se de um estudo exploratório, transversal e comparativo entre os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A coleta de dados incluiu entrevistas estruturadas com gestores das USEs, análise de prontuários e entrevistas abertas com informantes-chave. Foram empregadas análises estatísticas descritivas e de diferenças entre proporções.

O estudo de Robert, Stefanello, Silva, Ditterich e Santos (2022) investigou as percepções de trabalhadores(as) sobre como a localização, distribuição e estrutura física de sete unidades socioeducativas de internação no Paraná (Censes), bem como a oferta de atividades influenciam os processos de trabalho, o cotidiano institucional e a saúde mental. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, transversal e exploratório-descritiva, com triangulação de métodos. Foram realizadas oito entrevistas semiestruturadas individuais, sete grupos focais com 79 trabalhadores(as) de diferentes categorias profissionais e quatro momentos de observação participante, durante capacitações e visitas às unidades. A análise dos dados utilizou a abordagem hermenêutica de Ricoeur e a análise de conteúdo de Minayo, com categorização semântica. As unidades analisadas variavam em porte e atendiam adolescentes dos sexos masculino e feminino.

A pesquisa de Neto, Constantino e Assis (2017) teve como objetivo analisar a produção bibliográfica na área da saúde sobre adolescentes em privação de liberdade no Rio de Janeiro, por meio de uma revisão sistemática integrativa. A busca foi realizada nas bases Scopus, SciELO, Portal BVS, PubMed/Medline e Web of Science, entre 2000 e 2015, com descritores em português e inglês. Após aplicação de critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 42 artigos, que passaram por categorização temática, incluindo estudos sobre saúde mental no contexto socioeducativo.

O estudo de Teixeira, Campos e Martins (2017) teve como objetivo levantar o padrão de envolvimento de adolescentes em semiliberdade com substâncias psicoativas (uso e/ou tráfico), traçar seu perfil sociodemográfico, identificar o padrão de uso, bem como a relação com problemas de saúde, psicológicos e sociais. Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, que utilizou os instrumentos AUDIT, QF, DUSI-R e ASSIST. Participaram 15 adolescentes de uma instituição de semiliberdade da Fundação Casa, em São José do Rio Preto-SP.

A pesquisa de Feclerhen, Stefanello, Albuquerque, Farinhk e Santos (2024) investigou a relação entre os serviços de saúde e as unidades socioeducativas no Paraná, a partir da perspectiva de trabalhadores e gestores, abordando atendimentos, ações de prevenção e promoção de saúde, principais demandas e percepções das equipes sobre o cuidado em saúde de adolescentes e, de modo específico, a saúde mental dos jovens. Trata-se de um estudo qualitativo e exploratório, com dezesseis entrevistas semiestruturadas realizadas em cinco municípios do estado. As narrativas foram analisadas por meio da abordagem hermenêutica.

O estudo de Ribeiro, Ribeiro e Deslandes (2019) analisou as concepções discursivas sobre o que é entendido como demanda de saúde mental entre adolescentes em medida de internação, além de como essa demanda é reconhecida, identificada, encaminhada e atendida. Foram realizadas nove entrevistas semiestruturadas com profissionais de saúde mental atuantes em duas unidades de internação do sistema socioeducativo do Rio de Janeiro (uma masculina e outra feminina) e na Coordenação de Saúde Integral e Reinserção Social (CSIRS) do Degase/Rio de Janeiro. A análise baseou-se na Análise de Discurso Crítica (ADC) de Fairclough. Participaram quatro psicólogos, dois assistentes sociais, um psiquiatra, um musicoterapeuta e um terapeuta ocupacional.

A pesquisa de Komatsu, Bono e Bazon (2021) teve como objetivo caracterizar adolescentes em conflito com a lei quanto ao uso de substâncias psicoativas e à ocorrência de problemas sociais, relacionais e de saúde física e mental associados a esse uso. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e quali-quantitativo. Foram aplicadas entrevistas estruturadas sobre dados sociodemográficos e institucionais, além do instrumento DUSI-R84 em adolescentes masculinos de uma unidade de atendimento inicial em Ribeirão Preto/SP. Os dados foram analisados por meio de estatísticas descritivas (porcentagens, médias, desvio padrão e tabelas cruzadas).

O estudo de Ferreira, Santos e Wermelinger (2024) investigou perspectivas e desafios do cuidado em saúde mental de adolescentes em medida socioeducativa de internação do Rio de Janeiro. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritivo-exploratória, com desenho de estudo de caso. A coleta de dados envolveu questionário multitemático de autopreenchimento e levantamento ativo de informações de identificação e perfil sociodemográfico. Participaram 27 adolescentes do sexo masculino, que também responderam aos instrumentos ASSIST, Inventário Beck de Depressão (BDI) e Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI).

A pesquisa de Brito e Richwin (2024) analisou o perfil de adolescentes masculinos em acompanhamento de saúde mental de uma unidade de internação socioeducativa do Distrito Federal. Foram realizadas leituras de prontuários e entrevistas semiestruturadas com profissionais. A análise dos dados foi conduzida com base nos pressupostos da reforma psiquiátrica e do modelo de atenção psicossocial territorializada.

O manuscrito de Ribeiro, Ribeiro e Deslandes (2018) teve como objetivo compreender como profissionais das equipes de saúde mental do sistema socioeducativo do Rio de Janeiro percebem a relação com a Rede de Atenção Psicossocial no cuidado à saúde mental de adolescentes em medida de internação. Foram realizadas nove entrevistas com esses profissionais, e os resultados foram analisados com base na Análise de Discurso Crítica de Fairclough.

A pesquisa de Perminio, Silva e Raggio (2022) teve como objetivo descrever as etapas de desenvolvimento e os resultados do processo de elaboração e validação do modelo lógico da teoria da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Atendimento Socioeducativo (Pnaisari). Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, que incluiu análise documental de marcos normativos, aplicação de questionário estruturado com especialistas dos estados de Goiás e do Distrito Federal, e realização de grupo focal para validação do Modelo Lógico (ML). A dimensão da saúde mental também foi considerada na validação da Pnaisari.

O estudo exploratório e transversal de Silva, Gama e Costa (2019) analisou o uso de medicamentos psicoativos por adolescentes femininas internadas em Unidades Socioeducativas (USEs) no Brasil, focando em Porto Alegre (2014), Belo Horizonte (2015) e Rio de Janeiro (2016–2017). Foi adotada a estratégia de estudo de casos múltiplos, com análise de 20 prontuários em Porto Alegre, 42 em Belo Horizonte e 35 no Rio de Janeiro, além da consulta às fichas de prescrição médica no setor de enfermagem. Foram realizadas entrevistas abertas com três gestores e três médicos psiquiatras das unidades. A análise dos dados utilizou estatística descritiva no SPSS 24.0.

A pesquisa qualitativa, observacional e transversal de Robert, Stefanello, Silva, Ditterich e Santos (2023) descreveu as percepções de trabalhadores sobre o cotidiano institucional e suas relações com o sofrimento mental e crises dos adolescentes atendidos em sete Centros de Socioeducação (Censes) no Paraná. Participaram trabalhadores maiores de 18 anos e a coleta de dados foi feita por grupos focais, entrevistas e observações participantes, com análise orientada pela hermenêutica.

O estudo qualitativo e exploratório de Olivett, Araújo, Santos e Stefanello (2024) teve como objetivo compreender as definições atribuídas ao sofrimento psíquico e às crises de saúde mental em adolescentes em semiliberdade na cidade de Curitiba. Foram realizadas entrevistas com 11 profissionais das Casas de Semiliberdade — cinco agentes socioeducativos, quatro membros da equipe multiprofissional e dois diretores. A análise, baseada nos referenciais da Atenção Psicossocial, revelou percepções variadas sobre fatores institucionais, sociais e familiares que influenciam o sofrimento mental, além dos desafios das equipes no cuidado em contextos de privação parcial de liberdade.

De modo geral, observa-se que a maioria dos estudos analisados (71%, correspondendo a dez artigos) concentra-se explicitamente no contexto da internação de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas (Costa; Silva, 2017; Robert et al., 2022; Silva; Gama; Costa, 2019; Ribeiro; Ribeiro; Deslandes, 2019; Ferreira; Santos; Wermelinger, 2024; Brito; Richwin, 2024; Neto; Constantino; Assis, 2017; Feclerhen et al., 2024; Ribeiro; Ribeiro; Deslandes, 2018; Robert et al., 2023), sendo que apenas dois estudos (Teixeira; Campos; Martins, 2017; Olivett et al., 2024) enfocam o regime de semiliberdade e um discute a política de atenção à saúde de forma mais abrangente, sem se restringir à internação (Perminio; Silva e Raggio, 2022), e um enfoca o contexto do Núcleo de Atendimento Inicial (Komatsu; Bono; Banzon, 2021). Esse dado corrobora com o já discutido por Jimenez e Marques (2018) e de Bonatto e Fonseca (2020), que constataram uma tendência de estudos no âmbito das medidas socioeducativas voltados para o regime fechado.

Essa concentração de pesquisas no regime de internação revela uma lacuna importante na produção científica sobre o sistema socioeducativo, especialmente no que diz respeito ao meio aberto, que compreende as medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. A ausência de estudos sobre essas modalidades pode comprometer a formulação de políticas públicas mais eficazes e integradas, já que o meio aberto representa uma etapa fundamental para a reintegração social dos adolescentes. Além disso, a negligência em investigar esse campo limita a compreensão sobre as articulações entre os serviços da rede de proteção social, os desafios enfrentados pelas equipes de acompanhamento e as particularidades do cuidado em liberdade. Assim, é fundamental que futuras pesquisas voltem seu olhar também para o meio aberto, contribuindo para o fortalecimento de estratégias que promovam o cuidado em saúde e a garantia de direitos em todos os níveis do sistema socioeducativo.

Outro dado relevante é que, a maioria das produções analisadas (dez artigos) (Costa; Silva, 2017; Robert et al., 2022; Silva; Gama; Costa, 2019; Ribeiro; Ribeiro; Deslandes, 2019; Brito; Richwin, 2024; Feclerhen et al., 2024; Ribeiro; Ribeiro; Deslandes, 2018; Robert et al., 2023; Perminio; Silva; Raggio, 2022; Olivett et al., 2024), reflete as visões de profissionais ou análises de prontuários, com pouca ênfase nas narrativas dos próprios(as) adolescentes, ainda que os estudos tivessem como objetivo principal investigar questões relacionadas à saúde mental de socioeducandos(as). Apenas três estudos trouxeram os(as) adolescentes como participantes (Komatsu; Bono; Bazon, 2021; Ferreira; Santos; Wermelinger, 2024; Teixeira; Campos; Martins, 2017) e um (Neto; Constantino; Assis, 2017) realizou estudo bibliográfico. Entretanto, nos três estudos com amostra sendo composta por socioeducandos(as), a participação deles(as) ocorreu por meio de instrumentos psicológicos padronizados e restritivos, como entrevistas estruturadas de autoaplicação, testes psicológicos e escalas, os quais oferecem pouca margem para que os adolescentes expressassem, de forma subjetiva e objetiva, suas próprias compreensões. A crítica não recai sobre a escolha dos instrumentos em si, que podem ser adequados conforme os objetivos dos estudos, porém é importante destacar que esses mesmos instrumentos acabam por se configurar também como uma forma de silenciamento dos socioeducandos.

Desse modo, percebe-se uma sobrevalorização da voz dos profissionais como portavozes das demandas, com poucas oportunidades para os(as) próprios(as) adolescentes expressarem suas necessidades diretamente. Conforme apontam Oká e Costa (2022), há uma variedade de mediações e formas de cuidado que se concretizam na vivência do socioeducando no que tange à sua saúde mental. Torna-se imprescindível a formulação de políticas públicas que assegurem um atendimento assistencial centrado no fortalecimento dos sujeitos e em suas potencialidades, considerando que o cuidado não pertence aos profissionais — que devem atuar como mediadores para legitimar esse processo —, mas sim ao próprio indivíduo (portanto, o cuidado assistencial é dele(a)), sujeito de voz, origem, raça, gênero, entre outros marcadores, devendo eles(as) direcionar para onde esse cuidado deve caminhar. Ressalta-se, ainda, que a escuta qualificada dos(as) adolescentes e o reconhecimento de sua autonomia são pilares da Reforma Psiquiátrica brasileira, que institui um novo paradigma no modelo assistencial, baseado na desinstitucionalização, na humanização do cuidado e na centralidade do sujeito em sofrimento psíquico (ARAGÃO, 2008).

Em resumo, percebe-se que as escolhas dos métodos de pesquisa, dos instrumentos de coleta de dados utilizados e da ênfase nas percepções de profissionais são formas de silenciamento dos(as) socioeducandos(as) institucionalizados, uma vez que são justamente eles(as) os sujeitos mais diretamente impactados pela vivência da institucionalização. A falta de perspectiva dos(as) jovens limita a compreensão de suas necessidades e experiências subjetivas, bem como a elaboração de políticas públicas mais eficazes, enfraquece o princípio da participação e protagonismo juvenil e pode perpetuar práticas descontextualizadas da realidade vivida por esses(as) adolescentes.

Também merece destaque a quase inexistência de pesquisas que abordam as especificidades do sofrimento psíquico vivenciado por adolescentes do sexo feminino em cumprimento de medida socioeducativa. Nesta revisão apenas dois estudos focaram diretamente esse público (Silva; Gama; Costa, 2019; Costa; Silva, 2017). Neto, Constantino e Assis (2017) discutem que, embora o número de meninas privadas de liberdade seja significativamente menor do que o de meninos, fatores morais relacionados à rejeição socioinstitucional da sexualidade feminina podem desempenhar um papel decisivo na desigualdade de tratamento entre os gêneros.

Essa lacuna pode ser preocupante, considerando que as experiências de institucionalização são atravessadas por marcadores de gênero que influenciam diretamente a forma como o sofrimento mental se manifesta e é percebido. As adolescentes, muitas vezes, enfrentam trajetórias marcadas por múltiplas vulnerabilidades — como violência de gênero, abuso sexual, abandono e maternidade precoce — que demandam abordagens diferenciadas e sensíveis às suas realidades. A invisibilidade dessa população nas investigações acadêmicas contribui para a reprodução de práticas interventivas padronizadas, que negligenciam aspectos fundamentais da subjetividade feminina, comprometendo, assim, a efetividade das ações de cuidado em saúde mental no contexto socioeducativo.

Em relação à questão racial, observa-se que apenas dois estudos (Brito e Richwin, 2024; Olivett et al., 2024) direcionaram um olhar específico para a interseccionalidade entre raça e saúde mental. Ainda que discutir diretamente essa relação não tenha sido o objetivo central das pesquisas recuperadas, a quase ausência de estudos que associem o sofrimento psíquico de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas a determinantes raciais é um dado que merece atenção e crítica. No contexto brasileiro — profundamente marcado por desigualdades estruturais e pelo racismo institucional —, desconsiderar o viés racial nas análises é deslegitimar uma dimensão central da experiência subjetiva desses(as) adolescentes. A maioria dos(as) jovens inseridos(as) no sistema socioeducativo é negra e/ou parda, e o sofrimento psíquico que vivenciam não pode ser compreendido de forma descolada das múltiplas violências, exclusões e preconceitos historicamente produzidos na e pela sociedade (NASCIMENTO, 2026; BRASIL, 2027).

Desse modo, invisibilizar os marcadores sociais da diferença — especialmente o racial — contribui para a manutenção de práticas assistenciais padronizadas, descontextualizadas e ineficazes diante das necessidades reais da população atendida. A promoção de uma atenção psicossocial efetivamente antirracista, que reconheça os impactos do racismo na constituição do sofrimento, é condição ética e política para o avanço do modelo de cuidado verdadeiramente emancipador e equitativo.

Destaca-se, ainda, o recorte territorial presente nos estudos analisados. As produções concentram-se majoritariamente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, considerando, para essa análise, o local onde os participantes pertenciam. Especificamente, quatro estudos (28%) abordam a realidade do estado do Paraná (Olivett, et al., 2024; Robert et al., 2022; Robert et al., 2023; Federhen et al., 2024), dois estudos comparam os contextos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro (Costa; Silva, 2017; Silva; Gama; Costa, 2019); duas pesquisas exploram o estado de São Paulo (Teixeira; Campos; Martins, 2017; Komatsu; Bono e Mazon, 2021); quatro enfocam o Rio de Janeiro (Neto; Constantino; Assis, 2017; Ribeiro; Ribeiro; Deslandes, 2019; Ferreira; Santos; Wermelinger, 2024; Ribeiro; Ribeiro; Deslandes, 2018); uma trata do Distrito Federal (Brito; Richwin 2024) e outra refere-se às realidade de Goiás e Distrito Federal (Perminio; Silva; Raggio, 2022).

Essa concentração regional evidencia outra limitação significativa na produção científica sobre atenção psicossocial e socioeducação, especialmente no que diz respeito às regiões Norte e Nordeste do Brasil, que não foram contempladas por nenhum dos estudos analisados. Tal ausência é preocupante, dado que essas regiões concentram importantes desigualdades sociais, históricas e estruturais que impactam diretamente as trajetórias de adolescentes em conflito com a lei. A falta de representatividade territorial limita a compreensão da diversidade e das especificidades locais do sistema socioeducativo brasileiro, além de contribuir para a formulação de políticas públicas que podem não refletir a realidade vivida por adolescentes em contextos periféricos, especialmente aqueles marcados pela pobreza extrema, ausência de infraestrutura e acesso precário a serviços de saúde mental. Portanto, é fundamental incentivar pesquisas que contemplem essas regiões, de modo a ampliar a visibilidade e o entendimento sobre os diferentes modos de vivenciar a socioeducação no Brasil.

No que se refere aos métodos de pesquisa, observa-se que a maioria dos estudos analisados adota uma abordagem qualitativa (onze estudos, ou 78%) (Costa; Silva, 2017; Robert et al. 2022; Silva; Gama; Costa, 2019; Ribeiro; Ribeiro; Deslandes, 2019; Brito; Richwin, 2024; Feclerhen et al., 2024; Ribeiro; Ribeiro; Deslandes, 2018; Robert et al., 2023; Perminio; Silva; Raggio, 2022; Olivett et al., 2024; Ferreira; Santos; Wermelinger, 2024). Essa predominância reflete uma tendência consolidada nas investigações sobre o sistema socioeducativo, uma vez que essa perspectiva metodológica permite uma compreensão mais aprofundada dos significados atribuídos pelos sujeitos às suas experiências, captando nuances do contexto institucional, das relações interpessoais e dos processos subjetivos envolvidos (Jimenez; Marques, 2018). Apesar da maioria dos estudos recuperados nesta investigação ter como participantes principais os profissionais e terem utilizado instrumentos fechados com os socioeducandos, o enfoque qualitativo se mostra especialmente pertinente quando se trata de temas sensíveis, como o sofrimento psíquico de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, pois possibilita a escuta das vozes dos participantes e o reconhecimento da complexidade social em que estão inseridos.

Diversos autores destacam que, no campo da socioeducação, a pesquisa qualitativa é fundamental para acessar dimensões simbólicas e subjetivas que não podem ser apreendidas por meio de métodos quantitativos. Minayo (2004), por exemplo, ressalta que esse tipo de abordagem é essencial quando se busca compreender fenômenos complexos ligados à saúde e à exclusão social. Gonçalves e Silva (2017) reforçam que, ao lidar com populações vulnerabilizadas, como adolescentes em conflito com a lei, a escuta qualificada e o diálogo proporcionados pela pesquisa qualitativa são imprescindíveis para a produção de conhecimento ético e transformador.

Desafios e contradições no cuidado em saúde mental na socioeducação

Em síntese, os estudos analisados apontam, de maneira recorrente, que os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas representam um grupo populacional com demandas intensas e multifacetadas em saúde mental, frequentemente associadas a determinantes sociais, históricos e institucionais. Trata-se de uma problemática que extrapola os limites da clínica tradicional, requerendo intervenções intersetoriais, contextualizadas e sensíveis às especificidades desse público, assim como propõe a Reforma Psiquiátrica.

Apesar disso, persistem inúmeros obstáculos à consolidação de uma atenção psicossocial qualificada, sobretudo em contextos marcados pela privação de liberdade, por lógicas de controle, punição e disciplinarização. Como evidenciado na categoria anterior, a maioria dos artigos analisados concentra-se no contexto da internação socioeducativa, o que reforça a necessidade de aprofundamento das reflexões sobre atenção psicossocial dos adolescentes privados de liberdade. Nessa direção, os estudos revelam a predominância de uma racionalidade punitiva, que frequentemente se impõe aos propósitos pedagógicos e protetivos que deveriam orientar as medidas socioeducativas, indo na contramão do modelo assistencial proposto pela Reforma Psiquiátrica. (Robert et al., 2022; Neto; Constantino; Assis, 2017; Silva; Gama; Costa, 2019; Ribeiro; Ribeiro; Deslandes, 2019; Brito; Richwin, 2024; Federhen et al., 2024).

Sobre os aspectos punitivos, Federhen et al. (2024) e Brito e Richwin (2024) apontam que os processos de segurança exercem forte influência na regulação das ações na socioeducação, inclusive na atenção à saúde, muitas vezes se sobrepondo a outras lógicas, como a do cuidado. Um exemplo disso são situações nas quais o adolescente faz uso de algemas durante atendimentos de saúde, dificultando ou até impedindo sua participação em atividades coletivas dentro dos serviços, como o CAPS. Os mesmos autores também destacam que a moralização e o estigma em torno dos adolescentes em conflito com a lei ainda prevalecem, resultando em concepções punitivistas que negam o reconhecimento desses adolescentes como sujeitos de direitos, inclusive à saúde.

Nessa direção, Costa e Mendes (2020) apontam que esses elementos evidenciam como o Estado neoliberal conduz a atenção psicossocial às pessoas privadas de liberdade, deixando de assegurar direitos básicos, ao mesmo tempo em que intensifica seu caráter coercitivo e punitivo, fenômeno denominado por eles de hiperencarceramento stricto sensu. Essa lógica se articula à contrarreforma psiquiátrica brasileira, que, nos últimos anos, tem promovido o enfraquecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), a revalorização de práticas asilares e o fortalecimento de dispositivos de controle e segregação em detrimento de práticas de cuidado territorial, comunitário e centrado na pessoa. No contexto da socioeducação, essa tendência se traduz na substituição da escuta, da participação e do reconhecimento do sofrimento psíquico como expressão de múltiplas vulnerabilidades por práticas medicalizantes, de responsabilização moral e endurecimento disciplinar. Trata-se da negação de um modelo de cuidado comprometido com os direitos humanos, com a Reforma Psiquiátrica e com os princípios da luta antimanicomial, que defendem justamente a escuta ativa, a singularidade do sujeito e a desinstitucionalização como fundamentos ético-políticos da atenção em saúde mental.

Em consonância à lógica coercitiva e punitiva, estudos (Olivett et al., 2024; Robert et al., 2022; Robert et al., 2023; Federhen et al., 2024; Brito; Richwin, 2024) também destacam que as unidades socioeducativas de internação são frequentemente percebidas como ambientes com características correcionais ou prisionais, com proximidade física e funcional a instituições totais. Conforme Goffman (2015), algumas instituições na sociedade ocidental são significativamente mais “fechadas” que outras, e esse fechamento se manifesta pelas barreiras ao contato com o mundo exterior e pelas restrições à saída, muitas vezes incorporadas à estrutura física — como portas trancadas, muros altos, cercas e isolamento da comunidade.

As unidades de internação da socioeducação se aproximam do terceiro tipo de instituição total descrito por Goffman (2015), aquele destinado a “proteger a comunidade” de indivíduos considerados perigosos. Embora essas unidades não sejam citadas diretamente por ele, seu caráter de privação de liberdade alinha-se ao de prisões e penitenciárias. Termos como “cadeias”, “celas” e a identificação como “presos” são usados por adolescentes e até por integrantes das equipes (Robert et al., 2023). A tecnologia disciplinar empregada assemelha-se mais a um dispositivo de controle do que a um método socioeducativo, comprometendo a eficácia do cuidado e a função educativa das medidas, já que muitas decisões das equipes se baseiam em julgamentos morais e disciplinares, não em avaliações intersetoriais e contextualizadas.

No que se refere aos aspectos estruturais das unidades de internação, os estudos de Robert et al. (2022, 2023) e Brito e Richwin (2024) evidenciam que elementos como a ambiência institucional, a organização das rotinas e os modos de gestão do trabalho exercem impacto significativo sobre a saúde mental tanto dos adolescentes quanto das equipes técnicas. A institucionalização, nesses contextos, é descrita como um processo marcado pela produção constante de sofrimento psíquico. Dentre os fatores agravantes, destacam-se a privação ocupacional — entendida como a ausência de autonomia e de possibilidades de escolha em relação às atividades cotidianas —, a imposição de protocolos de segurança rígidos, a vivência de desvalorização profissional e a limitada autonomia dos trabalhadores, todos contribuindo para um ambiente permeado por tensões, estigmas e vulnerabilidades psicossociais. (Ribeiro; Ribeiro; Deslandes, 2019; Olivett, 2024; Robert et al., 2022; Robert et al., 2023; Brito; Richwin, 2024).

Outro aspecto relevante é a presença da violência — tanto simbólica quanto física — nas relações entre adolescentes e servidores, entre os próprios adolescentes e no ambiente institucional. A impossibilidade de decidir sobre rotinas, vestimentas e aparência pessoal também contribui para o agravamento do sofrimento. Esses elementos dialogam com Goffman (2015), que descreve como, em instituições totais, todas as ações diárias são rigidamente programadas, com duração e sequência definidas por autoridades institucionais, seguindo uma lógica muitas vezes dissociada das necessidades reais dos internos.

Goffman (2015) observa que, ao adentrarem instituições totais, os indivíduos — especialmente adolescentes — vivenciam a ruptura de vínculos sociais e a desestabilização de suas referências identitárias. Já no momento da admissão, inicia-se um conjunto de práticas que configuram um processo de “mortificação simbólica do eu”, caracterizado por ações como a retirada de objetos pessoais, a imposição do uso de uniformes, a substituição do nome próprio por números de identificação e o corte padronizado de cabelo. Tais procedimentos compõem um mecanismo sistemático de desmantelamento da identidade individual, com o objetivo de promover a conformação às normas e à lógica disciplinar da instituição. Importa destacar que esse processo de desumanização não se restringe aos adolescentes internados, mas incide também sobre as equipes técnicas. Os jovens são frequentemente reduzidos à condição de autores de atos infracionais, enquanto os profissionais, submetidos a rotinas rígidas e estruturas hierárquicas verticalizadas, tendem a atuar de forma automatizada, por vezes reproduzindo práticas de violência institucional (Brito & Richwin, 2024).

Além desses fatores, os estudos (Robert et al., 2023; Neto; Constantino; Assis, 2017; Silva; Gama; Costa, 2019; Federhen et al., 2024; Ribeiro; Ribeiro; Deslandes, 2018; Perminio; Silva; Raggio, 2022; Brito; Richwin, 2024) também destacam as dificuldades na articulação entre as unidades socioeducativas, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e a Atenção Básica em Saúde (ABS). Entre as barreiras de acesso estão: distância entre serviços, centralização do cuidado nas instituições, ausência de transporte e escolta, comunicação limitada entre os equipamentos, falta de articulação intersetorial e predominância de práticas biomédicas e psiquiátricas no lugar do cuidado integral (Silva; Gama; Costa, 2019). Os desafios de articulação entre as políticas também são reflexo de uma tendência neoliberal ao sucateamento das políticas sociais (BOSCHETTI, 2010; BEHRING e BOSCHETTI, 2009), com acelerada redução de investimento no orçamento público para as políticas sociais na defesa de um estado mínimo, além do agravamento das desigualdades sociais e da precarização do trabalho, que impactam, também, os funcionários públicos que atuam na ponta das políticas sociais.

Apesar da PNAISARI (Brasil, 2014) prever a articulação intersetorial e a valorização da atenção psicossocial, e do SINASE (Brasil, 2012) reconhecer a incompletude institucional como fundamento da intersetorialidade, a atenção psicossocial aos adolescentes internados segue predominantemente psiquiátrico, centrado na medicação e com frágil acompanhamento multiprofissional, se configurando, como já foi apontado na primeira categoria, como outras formas de silenciamento (Robert et al., 2023; Neto; Constantino; Assis, 2017; Silva; Gama; Costa, 2019; Federhen et al., 2024; Ribeiro; Ribeiro; Deslandes, 2018; Perminio; Silva; Raggio, 2022; Brito; Richwin, 2024).

Esse modelo reflete uma lógica medicalizante, que associa rapidamente o sofrimento psíquico a diagnósticos clínicos e à farmacoterapia, apagando as singularidades e os determinantes sociais do sofrimento (Ferreira; Santos; Wermelinger, 2024; Ribeiro; Ribeiro; Deslandes, 2019; Silva; Gama; Costa, 2019; Costa; Silva, 2017; Olivett et al., 2024). Silva, Gama e Costa (2019) evidenciam a medicalização e a patologização do comportamento como tendências recorrentes nas unidades de internação, reduzindo a complexidade dos problemas dos adolescentes a uma visão individualizante e fragmentada (Costa, 2024). Como por exemplo, Costa e Silva (2017) identificaram que 44% das adolescentes internadas usavam psicofármacos, embora 70% não tivessem diagnóstico formal, revelando o uso da medicação como ferramenta de controle institucional. A hipermedicalização, portanto, silencia subjetividades e reforça o disciplinamento, contrariando os princípios da Reforma Psiquiátrica e da RAPS (Freitas; Amarante, 2017). Além disso, Costa e Silva (2017) demonstraram que o modelo de gestão influencia diretamente essas práticas, pois em estados com governança verticalizada, observase maior número de diagnósticos e uso intensivo de medicação, enquanto em gestões horizontais e articuladas com saúde, educação e assistência social, prevalecem práticas compatíveis com a atenção psicossocial.

Os estudos também evidenciam obstáculos tanto no campo da gestão — como na articulação entre Secretarias de Saúde e o sistema socioeducativo — quanto na esfera operacional. Muitos profissionais da rede de saúde não se veem como responsáveis pelo atendimento a esses adolescentes, uma vez que não reconhecem a comunidade socioeducativa como parte do território coberto por seus serviços. Outros, por sua vez, sentem-se sobrecarregados diante da complexidade do cuidado (Silva; Gama; Costa, 2019; Federhen, 2024; Ribeiro; Ribeiro; Deslandes, 2018; Perminio; Silva; Raggio, 2022).

Com isso, as unidades de internação tendem a se manter isoladas do território, dificultando o acesso e a articulação com os serviços de saúde locais, o que compromete a efetivação da atenção intersetorial à saúde dos(as) adolescentes (Federhen et al., 2024; Ribeiro; Ribeiro; Deslandes, 2018). Em relação a essas dificuldades, Costa et al. (2023) apontam que as tentativas de reorganizar as ações, os fluxos de trabalho e os serviços em uma lógica de rede e de intersetorialidade esbarram nas próprias divisões internas das políticas sociais, que refletem visões fragmentadas da realidade. Soma-se a isso a falta de apoio institucional, de planejamento estratégico e as diversas carências de gestão financeira — nos âmbitos federal, estadual, municipal e intrassetorial. Essa fragmentação contribui para que os profissionais das políticas públicas se sintam despreparados para lidar com o cuidado dos adolescentes atendidos, o que é agravado ainda mais pela precarização das condições de trabalho (Costa et al., 2023).

A construção de práticas mais integradas, humanizadas e territorializadas deve ser priorizada, em consonância com os marcos legais e éticos que regem a atenção psicossocial e os direitos da juventude em conflito com a lei. Ainda que o acolhimento, a escuta qualificada e a construção de vínculo sejam reconhecidas como fundamentais para o cuidado, essas práticas tendem a encontrar mais espaço em contextos de menor restrição, como nas unidades de semiliberdade, em contraste com o ambiente mais rígido e disciplinar das unidades de internação (Olivett et al., 2024).

Diante do cenário analisado, evidencia-se que os entraves no cuidado em saúde mental de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas refletem não apenas uma fragmentação estrutural das políticas públicas, mas também o avanço de uma contrarreforma psiquiátrica silenciosa (Costa e Mendes, 2020). Essa contrarreforma se manifesta nas práticas medicalizantes, na centralização do cuidado no modelo biomédico e na fragilização dos princípios da Reforma Psiquiátrica e da atenção psicossocial. Ao invés de promover um cuidado integral, comunitário e emancipador, o sistema tende a reproduzir lógicas punitivistas, manicomiais e excludentes, que negam a singularidade dos sujeitos e reforçam o estigma sobre os adolescentes em conflito com a lei. Nesse contexto, torna-se urgente fortalecer as redes territoriais, a intersetorialidade e os dispositivos de cuidado que coloquem em primeiro plano a dignidade, os direitos e a participação ativa dos adolescentes em seus próprios processos de cuidado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos estudos sobre saúde mental de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no Brasil revela um panorama desigual e limitado. A maioria das pesquisas se concentra no regime de internação, negligenciando o meio aberto, etapa essencial para a reintegração social e para a efetividade das políticas públicas em saúde mental. Também há uma forte concentração regional nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com ausência de estudos no Norte e Nordeste, o que compromete a representatividade dos achados.

Observa-se ainda a escassa escuta direta dos(as) adolescentes, com predomínio das vozes de profissionais e gestores e uso de instrumentos padronizados, o que limita a compreensão das experiências subjetivas. A invisibilidade das adolescentes do sexo feminino também é preocupante, já que ignora as especificidades de gênero e aprofunda desigualdades históricas nos contextos institucionais.

Embora prevaleçam metodologias qualitativas, muitas pesquisas não incorporam efetivamente a escuta dos(as) adolescentes, o que fragiliza o caráter transformador dessas abordagens. Além disso, o cuidado em saúde mental no sistema socioeducativo é atravessado por práticas punitivas, medicalizantes e excludentes, que reforçam o estigma, a lógica manicomial e a negação de direitos fundamentais.

As unidades de internação, muitas vezes operando como instituições totais nos moldes de Goffman, utilizam dispositivos de controle e desumanização que afetam tanto os adolescentes quanto os profissionais. A fragilidade da intersetorialidade e a ausência de articulação com a Rede de Atenção Psicossocial e com a Atenção Básica agravam o isolamento institucional e territorial dos socioeducandos.

A hipermedicalização do sofrimento juvenil, sem diagnóstico formal e com uso excessivo de psicofármacos, evidencia uma contrarreforma psiquiátrica silenciosa, que enfraquece os princípios da Reforma Psiquiátrica e da atenção psicossocial. Diante disso, é urgente superar o modelo biomédico, verticalizado e moralizante, fortalecendo políticas intersetoriais que promovam cuidado territorial, integral, humanizado e emancipador.

Ao fim e ao cabo, o que se consolida é um silenciamento estrutural dos(as) adolescentes — tanto nas práticas institucionais quanto na produção científica —, o que torna impossível apreender de forma integral como o cuidado em saúde mental é ofertado, uma vez que a compreensão das experiências e demandas reais desses(as) jovens é sistematicamente negligenciada. Recomenda-se, dessa forma, o fortalecimento da formação contínua de profissionais, a ampliação do acesso a serviços como os CAPSi e a integração efetiva entre saúde, assistência, educação e justiça. No campo acadêmico, são necessárias pesquisas qualitativas que valorizem a escuta dos(as) adolescentes, avaliem o impacto das práticas medicalizantes e identifiquem experiências exitosas de cuidado intersetorial, contribuindo para políticas públicas mais justas e comprometidas com os direitos humanos.

REFERÊNCIAS

ARAGÃO, Tatiana Nardoni. Reforma Psiquiátrica: a construção de um novo paradigma em saúde mental. TCC (monografia), 92 págs. Brasília – DF, Dezembro, 2008. Capítulos 01 e 02 (pp. 08 a 47).

BONATTO, Vanessa Petermann; FONSECA, Débora Cristina. Socioeducação: entre a sanção e a proteção. Educação em Revista (EDUR), Belo Horizonte, v. 36, e228986, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0102-4698228986. Acesso em: 14 abr. 2025.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 jul. 1990.

BRASIL. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 9 abr. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10216.htm. Acesso em: 14 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 dez. 2011.

BRASIL. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 19 jan. 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2012/lei/l12594.htm. Acesso em: 14 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei – PNAISARI. Brasília: MS, 2014.

BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. SECRETARIA GERAL. Mapa do encarceramento: os jovens do Brasil. Brasília, DF: Presidência da República, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

BRITO, Helena Godoy; RICHWIN, Iara Flor. Saúde mental e adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação: cuidado em liberdade? Revista FT – Ciências da Saúde, v. 28, n. 134, mai. 2024. Disponível em: https://doi.org/10.5281/zenodo.11477737. Acesso em: 14 abr. 2025.

BOSCHETTI, Ivanete. Os custos da crise para a política social. In: BOSCHETTI, I. [et al.] (orgs). Capitalismo em crise, política social e direitos. São Paulo: Cortez, 2010.

BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos e história. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2009.

COSTA, Nilson do Rosário; SILVA, Paulo Roberto Fagundes da. A atenção em saúde mental aos adolescentes em conflito com a lei no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 22, n. 5, p. 14671478, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-81232017225.33562016. Acesso em: 14 jun. 2025.

COSTA, Pedro Henrique Antunes da.; MENDES, Kíssila Teixeira. Contribuição à crítica da economia política da contrarreforma psiquiátrica brasileira. Revista Argum, Vitória, v. 12, n. 2, p. 44-59, maio/ago. 2020. Disponível em: http://10.18315/argumentum.v12i2.28943. Acesso em: 8 jun. 2025.

COSTA, Pedro Henrique Antunes da et al. Implicações da pandemia para a psicologia nas políticas públicas. Estudos e Pesquisas em Psicologia, Rio de Janeiro, v. 23, n. 1, p. 115–137, 2023. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/revispsi/article/view/75304. Acesso em: 8 jun. 2025. DOI: 10.12957/epp.2023.75304.

COSTA, Pedro Henrique Antunes da; RONZANI, Telmo Mota; COLUGNATI, Fabíola Aparecida Barbosa. No meio do caminho tinha um CAPSAD: centralidade e lógica assistencial da rede de atenção aos usuários de drogas. Ciência & Saúde Coletiva, v. 23, n. 10, out. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-812320182310.12572018. Acesso em: 8 jun. 2025.

DIPP, Mariana Arruda. A política de saúde mental para a socioeducação sob a perspectiva da intersetorialidade. 2023. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica e Cultura) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura (PPGPsicc) do Instituto de Psicologia (IP) da Universidade de Brasília (UnB), Brasília – DF, 2023.

FEDERHEN, Chayanne; STEFANELLO, Sabrina; ALBUQUERQUE, Guilherme Souza Cavalcanti; FARINHUK, Pamela dos Santos; SANTOS, Deivisson Vianna Dantas dos. Caminhos e intermediações entre serviços do Sistema de Saúde e da Socioeducação. Ciência & Saúde Coletiva, v. 29, e03452023, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1590/141381232024296.03452023. Acesso em: 14 jun. 2025.

FERREIRA, Aldo Pacheco; SANTOS, Doralice Sinsande dos; WERMELINGER, Eduardo Dias. Perspectivas e desafios do cuidado em saúde mental de adolescentes em regime socioeducativo: um estudo de caso. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 48, n. 143, e8949, out./dez. 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2358-289820241438949P. Acesso em: 14 jun. 2025.

FOUCAULT, Micahel. História da loucura. São Paulo, Editora Perspectiva, 2019.

FREITAS, Fernando.; AMARANTE, Paulo. Medicalização em psiquiatria. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2017.

GONÇALVES, Michelle de Souza; SILVA, André Luiz da. A pesquisa qualitativa e sua contribuição para o campo da socioeducação. Revista Brasileira de Educação, v. 22, n. 68, p. 727–744, 2017. DOI: 10.1590/S1413-24782017226838.

GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. Tradução de Dante Moreira Leite. 9ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2015.

JIMENEZ, Luciene.; MARQUES, Vanda Regina. Revisão integrativa sobre a prática infracional na adolescência (2005/2014). Estudos de Psicologia (Natal), n. 23, v. 2, pp. 111121. 2018. https://doi.org/10.22491/1678- 4669.20180012. Acesso em: 15 jun. 2025.

KOMATSU, André Vilela; BONO, Elvio Luciano; BAZON, Marina Rezende. Padrões de uso de drogas e problemas associados em adolescentes judicializados. Psico-USF, Bragança Paulista, v. 26, n. 2, p. 229-240, abr./jun. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1590/141382712021260203. Acesso em 14 abr. 2025.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 9. ed. São Paulo: Hucitec, 2004.

MOEBUS, Ricardo Luiz Narciso; MERHY, Emerson Elias. A terceira margem da clínica: Produção do Cuidado em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). In: Revista de Saúde Coletiva e Bioética, DIVERSITATES International Journal, Rio de Janeiro, Vol. 07, N. 02, Dez/2015, pág. 24 – 35. Disponível em < https://www.repositorio.ufop.br/bitstream/123456789/8806/1/ARTIGO_TerceiraMargemCl% C3%ADnica.pdf > Acesso em: 27 de maio de 2024.

NASCIMENTO, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2016.

NETO, Nilo Terra Arêas; CONSTANTINO, Patrícia; ASSIS, Simone Gonçalves de. Análise bibliográfica da produção em saúde sobre adolescentes cumprindo medidas socioeducativas de privação de liberdade. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 27, n. 3, p. 511540, 2017. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312017000300008. Acesso em: 14 abr. 2025.

OLIVETT, Kiara; ARAÚJO, Laiza Milena de; SANTOS, Deivisson Vianna Dantas dos; STEFANELLO, Sabrina. Saúde mental de adolescentes no sistema socioeducativo: entrevista com profissionais da semiliberdade em Curitiba. Estudos e Pesquisas em Psicologia, Rio de Janeiro, Dossiê Práticas PSI em Espaços de Privação e Restrição de Liberdade, e83544, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.12957/epp.2024.83544. Acesso em: 14 abr. 2025.

OKA, Clara, Parente Barreto; COSTA, Pedro Henrique Antunes. Os caminhos da contrarreforma psiquiátrica brasileira: um estudo documental. Cadernos Brasileiros de Saúde Mental / Brazilian Journal of Mental Health, v. 14, n. 40, p. 01–29, 2022. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/cbsm/article/view/80847. Acesso em: 8 jun. 2025.

PERMINIO, Henrique Bezerra; SILVA, João Paulo Almeida Brito da; RAGGIO, Armando Martinho Bardou. Validação do modelo lógico da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Atendimento Socioeducativo (Pnaisari). Ciência & Saúde Coletiva, v. 27, n. 3, p. 1237-1248, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1590/141381232022273.46912020. Acesso em: 14 abr. 2025.

RIBEIRO, Débora Stephanie; RIBEIRO, Fernanda Mendes Lages; DESLANDES, Suely Ferreira. Discursos sobre as demandas de saúde mental de jovens cumprindo medida de internação no Rio de Janeiro, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 24, n. 10, p. 3837-3846, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-812320182410.23182017. Acesso em: 14 abr. 2025.

RIBEIRO, Débora Stephanie; RIBEIRO, Fernanda Mendes Lages; DESLANDES, Suely Ferreira. Saúde mental de adolescentes internados no sistema socioeducativo: relação entre as equipes das unidades e a rede de saúde mental. Cadernos de Saúde Pública, v. 34, n. 3, e00046617, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0102-311X00046617. Acesso em: 14 abr. 2025.

ROCHA, B. F. Saúde mental e sistema socioeducativo: um trabalho tecido por muitos. 2017. Monografia (Especialização em Medicina do Adolescente) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017.

ROBERT, Cassiano; STEFANELLO, Sabrina; SILVA, Milene Zanoni da; DITTERICH, Rafael Gomes; SANTOS, Deivisson Vianna Dantas dos. “A gente fica institucionalizado também!”: cotidiano, saúde mental e processos de trabalho na percepção das equipes de unidades socioeducativas. Interface (Botucatu), v. 26, e210290, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1590/interface.210290. Acesso em: 14 abr. 2025.

ROBERT, Cassiano; STEFANELLO, Sabrina; DITTERICH, Rafael Gomes; SANTOS, Deivisson Vianna Dantas dos. Ambiência e saúde mental na privação de liberdade infantojuvenil. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 33, e33032, 2023. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-7331202333032. Acesso em: 14 abr. 2025.

SILVA, Paulo Roberto Fagundes da; GAMA, Fabiana Lozano; COSTA, Nilson do Rosário. Atenção em saúde mental para adolescentes femininas em Unidades Socioeducativas: dilemas de governança e medicalização. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 43, n. especial 7, p. 62-74, dez. 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0103-11042019S705. Acesso em: 14 abr. 2025.

TEIXEIRA, Patrícia Santos; CAMPOS, Thais Emilia de; MARTINS, Raul Aragão. Consumo de álcool e outras drogas em adolescentes infratores de uma unidade de semiliberdade do interior do estado de São Paulo. Colloquium Humanarum, Presidente Prudente, v. 14, n. 4, p. 15-20, out./dez. 2017. Disponível em: https://doi.org/10.5747/ch.2017.v14.n4.h329. Acesso em: 14 abr. 2025.

1Psicóloga, Discente do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal, Mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E-mail: juliana.deoliveira@escs.edu.br. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4238-057X.

2Assistente Social, Especialista Socioeducativo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Mestre em Política Social – Universidade de Brasília, Especialista em Saúde Mental e Atenção Psicossocial – ESCS/FEPECS. E-mail: helena-brito@escs.edu.br. Orcid: https://orcid.org/0009-0009-7512-4335.

3Psicólogo, mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e doutorando em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília (UnB). E-mail: guilhermefariaribeiro@hotmail.com. Orcid: : https://orcid.org/0000-0001-7752-5065.