REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ar10202501241101

Tânia de Fátima da Silva Santos¹;

Débora Santana Barretto²;

Zilda Aparecida da Silva³.

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a possibilidade de as políticas públicas brasileiras de educação inclusiva se beneficiarem com a inclusão da emoção como parte indissociável do processo de aprendizagem. Partindo de uma revisão bibliográfica exploratória das dimensões de inclusão no sistema educacional e do papel da emoção no processo de aprendizagem uma análise das políticas públicas que tratam de educação inclusiva das últimas duas décadas é realizada a fim de entender se o legislador buscou incluir os aspectos chave da emoção no processo de aprendizagem. Com base no que foi pesquisado, foi possível concluir que as políticas públicas brasileiras, apesar de um pequeno avanço quanto à entender o papel das emoções no processo de aprendizagem, recentemente apresentaram uma tendência de reversão, mostrando que a educação brasileira como um todo perde uma oportunidade de aplicar os conceitos da emoção em aprendizagem a fim de promover ambientes educacionais mais inclusivos colocando em risco a aprendizagem tanto dos alunos regulares quanto dos alunos incluídos

Palavras-Chave: Emoções; Inclusão; Processo de Aprendizagem; Políticas Públicas de Inclusão

1 INTRODUÇÃO

A filosofia que norteia os ambientes escolares inclusivos considera que todas as crianças aprendem fazendo parte da vida escolar e comunitária, e valorizam a diferença entre elas. Acredita-se que essas diferenças tornem as salas de aula mais fortes, fazendo com que seus membros tenham maiores oportunidades de aprender (STAINBACK et al., 2008). Nesse contexto, as escolas inclusivas têm tido cada vez mais visibilidade no mundo contemporâneo, tendo em vista a tomada de consciência da necessidade de pessoas, antes alheias à sociedade, se tornarem cada vez mais independentes.

A mensagem central de inclusão para a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura [UNESCO] é a de que todo aluno importa e importa igualmente. Segundo a organização, o foco agora é diminuir as barreiras que limitam a presença, participação e realização do aluno com práticas igualitárias dentro dos sistemas educacionais, utilizando-se de habilidades e atitudes dos professores, infraestrutura, estratégias pedagógicas e do currículo (UNESCO, 2017).

A consolidação da orientação inclusiva em ambientes escolares regulares se deu com a assinatura da Declaração de Salamanca em 1994. Conforme citado nessa declaração a orientação inclusiva é uma das formas mais eficazes de se combater a discriminação, tendo em vista que possibilita aos alunos com necessidades especiais a convivência com alunos que não possuem necessidades especiais (UNESCO, 1994).

No Brasil apenas dois anos depois da ratificação da Declaração de Salamanca, em 1996, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que ainda vigora, propondo que as escolas brasileiras atendessem satisfatoriamente todas as crianças (Souto, 2014). Atualmente há também o Plano Nacional de Educação [PNE], aprovado pela Lei 13.005/2014, que possui como uma de suas metas a universalização do ensino para todos de quatro a 17 anos de idade com quaisquer transtornos globais do desenvolvimento, deficiência, altas habilidades e superdotação contando com atendimento especializado na rede regular de ensino (Brasil, 2014).

A mais recente atualização de políticas relativas à Educação Inclusiva no país se dá com a publicação do Decreto 10.502 de 30 de setembro de 2020 (Brasil, 2020). De acordo com a Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (2020) a nova política regride para um paradigma já ultrapassado de segregação de estudantes em classes e escolas especiais e afirma que não há possibilidade de escolha quando o único sistema educacional possível é o inclusivo.

Escolas que segregam alunos que possuem algum tipo de deficiência costumam dar uma visão distorcida da realidade para as crianças. Crianças com algum tipo de deficiência se sentem incapazes para a vida em sociedade, e crianças sem deficiência não aprendem como agir e interagir com seus pares (Stainback et al., 2008). Escola e sociedade precisam ter clareza da importância da educação inclusiva para que exijam do Estado a implementação das políticas públicas já existentes.

No ensino infantil, o foco é geralmente nas habilidades de raciocínio lógico e no conhecimento fático que são os indicadores mais diretos de sucesso educacional. Porém, dois problemas surgem a partir dessa abordagem. O primeiro é que nem o aprendizado nem a lembrança acontecem em um domínio puramente racional, distinto das emoções, mesmo que uma parte de nosso conhecimento se destile em uma forma racional e não emocional. O segundo é, ao ensinar estudantes a minimizar os aspectos emocionais do seu currículo acadêmico o máximo possível no domínio racional, educadores podem estar encorajando estudantes a desenvolver todos os tipos de conhecimento que não se transferem bem para situações do mundo real (Immordino-Yang e Damasio, 2007).

Independente de avanços ou retrocessos devido à mudança de legislação, um ponto comum entre as atuais políticas públicas sobre inclusão é a omissão quanto à importância do processo emocional na aprendizagem do aluno incluído. O presente trabalho tem como objetivo, através da análise do processo de aprendizagem e das dimensões de um ambiente escolar inclusivo, responder a seguinte questão de pesquisa: A inclusão dos conceitos de emoção no processo de aprendizagem nas políticas públicas de inclusão escolar pode beneficiar o processo de aprendizagem do aluno incluído?

O trajeto de pesquisa realizado para busca da resposta à questão de pesquisa buscou demonstrar a importância da inclusão de conceitos de aprendizagem emocional e afetiva nas políticas públicas voltadas para a construção e regulação de ambientes escolares inclusivos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Dimensões da Inclusão em Sistemas Educacionais

Como abordado por Shyman (2015), mesmo com o advento de diversas políticas, legislações e discursos educacionais focarem no conceito de inclusão ou educação inclusiva, o campo da educação como um todo possui uma lacuna na definição de inclusão que seja clara e precisa.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) trouxe a ideia da diferença, entendendo que todos, com necessidades especiais ou não, são diferentes entre si. Esse pensamento de diferenciação entre os seres humanos, independentemente de suas habilidades, ajuda a combater o preconceito, já que todos são igualmente diferentes.

Quando pensamos inclusão, não podemos pensar somente nos alunos com alguma necessidade especial de atendimento nas escolas. Retomando o conceito abordado pela UNESCO, todos os alunos importam e importam igualmente. Uma escola deve ter valores inclusivos e atender todos os alunos, seja partindo da ideia da Declaração dos Direitos Humanos, seja partindo da ideia trazida pela UNESCO (2017), tendo em vista que trazer para escolas inclusivas apenas alunos com alguma necessidade especial, o excluiríamos da mesma maneira que era feita anteriormente em centros de especializações.

A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) trouxe pela primeira vez a ideia de que escolas regulares com orientação inclusiva são um dos meios mais eficazes de se combater a discriminação e que alunos com necessidades especiais devem ter acesso à escola regular. A orientação inclusiva, conforme citado pela Declaração de Salamanca, é a possibilidade da criação de um ambiente onde alunos com necessidades especiais possam obter sua educação e conviver com alunos que não possuem necessidades especiais.

O Ministério da Educação [MEC] (Brasil, 2001) em suas diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica define a escola inclusiva como aquela ligada à modificação da estrutura, do funcionamento e da resposta educativa que se deve dar a todas as diferenças individuais, inclusive as associadas a alguma deficiência.

Para melhorar a inclusão nas escolas, a UNESCO (2017) propõe quatro competências: 1- habilidades e atitudes dos professores, 2- infraestrutura, 3- estratégias pedagógicas e 4- currículo. A própria UNESCO (2017) trouxe algumas habilidades que acredita essencial para os professores, tais como, valorizar a diversidade dos estudantes, ajudar todos os estudantes, trabalhar em equipe e continuar se desenvolvendo pessoalmente e profissionalmente.

Tezani (2009) afirma que a proposta de educação inclusiva é fundamentada numa filosofia que aceita e reconhece a diversidade na escola, sendo garantido o acesso à educação escolar para todos, independentemente de existirem diferenças individuais. De acordo com a autora, o norte da ideia de inclusão é o princípio da igualdade e diversidade, juntamente com as propostas de uma sociedade democrática e justa. Para ela, isso implicaria adaptações diante das diferenças e das necessidades individuais de aprendizagem de cada aluno.

Piaget (2005) afirmou que a energética do comportamento dependa da afetividade, uma vez que suas estruturas derivam das funções cognitivas. Esta distinção da estrutura e da energética mostra perfeitamente que se inteligência e afetividade são constantemente indissociáveis no comportamento concreto, devemos considerá-las como de natureza diferente. Carretero (2005) afirmou que a afetividade é o motor, a causa primeira do ato de conhecer. É o mecanismo que origina a ação e o pensamento, no qual implica afirmar que todo o ato de desejo é um ato de conhecimento e vice-versa.

Segundo Souza (2017), uma das novidades do estudo da afetividade de Piaget é encarar os aspectos afetivos como indispensáveis e complementares no desenvolvimento psicológico. Levando em consideração o proposto por Souza (2017), um dos requisitos chaves para a proposta de escola inclusiva deste trabalho é a adoção do afeto como ferramenta indispensável na educação e promoção da inclusão.

A promoção de metodologias de ensino ativas também é um ponto de extrema relevância na construção e ambientes inclusivos. Folquitto (2017) afirmou que pensando na aprendizagem e em sua relação com os processos de desenvolvimento humano, a teoria de Piaget possibilita importantes reflexões para a educação, já que a aprendizagem é parte de um processo complexo de interação no qual o aluno é ativo e interage com o meio social a partir das possibilidades de cada fase de seu desenvolvimento.

Folquitto (2017), ao analisar a obra de Piaget, afirma que os procedimentos de educação moral que favorecem a construção da autonomia da criança, seja brincando, aprendendo a ler ou a contar, ao trabalhar ativamente, a criança necessariamente interage com o grupo social ao qual pertence, que se torna uma verdadeira equipe de trabalho.

Assim, segundo Folquitto (2017) em detrimentos de folhas de exercício e apostilas prontas, deve-se priorizar o trabalho com jogos, a experimentação ativa e os materiais concretos. É fundamental a proposição de atividades condizentes com o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança a partir da noção de que o desenvolvimento é um processo construtivo.

Outro ponto de relevância para a construção de ambientes escolares inclusivos é a gestão escolar democrática. No ensino público, desde o advento da Lei 9394/96 que dispõe das diretrizes e bases da educação nacional, a gestão democrática é um dos princípios sobre o qual o ensino público é ministrado (Brasil, 1996). Uma das ferramentas existentes para a implantação da gestão democrática é o Conselho Escolar, porém, uma pesquisa realizada por Dutra e Afonso (2017) concluiu que, nos ambientes educacionais pesquisados, o Conselho Escolar é visto mais como uma necessidade burocrática do que como um mecanismo de democratização da escola.

Dentre os pontos levantados por Dutra e Afonso (2017) em relação ao não funcionamento dos conselhos escolares está a falta de capacitação da equipe escolar. A importância da formação da equipe escolar é ressaltada por Novoa (2002). De acordo com o autor, os professores precisam ser formados não apenas para terem uma relação pedagógica com os alunos, mas também para terem uma relação social com as comunidades locais.

Ainda de acordo com Novoa (2002), o “novo” espaço público da educação chama os professores a uma intervenção técnica, mas também a uma intervenção política, a uma participação nos debates sociais e culturais, a um trabalho continuado junto das comunidades locais. É visto que a formação de professores tem concedido pouca atenção a esta família de competências que definem grande parte do futuro da profissão.

Considerando o exposto, podemos apontar algumas características que são típicas e essenciais em um ambiente realmente inclusivo, entre eles, modelos pedagógicos ativos (Folquitto, 2017), afetividade no ambiente escolar como forma de construção da capacidade cognitiva (Carretero, 2005; Piaget, 2005; Souza, 2017), a replicação de valores inclusivos (Tezani, 2009; Unesco, 2017), equipe escolar capacitada (Novoa, 2002) e uma gestão escolar democrática (Dutra e Afonso, 2017).

2.2 A emoção no processo de aprendizagem

A emoção envolve, processos de atenção, sensação, apreensão, excitação, propensão, inclinação, predileção, gosto, sensibilidade, focagem, intuição, preferência, impressão, receio, suspeição, susceptibilidade, pressentimento, ideação, premunição, consciencialização, etc. porque joga com ganhos e perdas, desafios ou ameaças, e desencadeia respostas somáticas, corporais e motoras de antecipação muito importantes para o processo de aprendizagem (FONSECA, 2016).

A emoção, conduz e guia a cognição, não se pode compreender a aprendizagem sem reconhecer o papel dela em tão importante função adaptativa humana. A interdependência da emoção e da cognição no cérebro é demonstrada pelas novas tecnologias de imagiologia do nosso órgão de aprendizagem e de interação social (FONSECA, 2016).

Immordino-Yang e Damasio (2007) descrevem pesquisas onde pacientes que, após sofrerem danos no córtex pré-frontal ventromedial, tiveram um comprometimento de seu comportamento social, deixando-os absortos quanto às suas ações, insensíveis às emoções do outro e incapazes de aprender com seus erros. A habilidade desses pacientes de tomar as decisões corretas se tornaram comprometidas em formas que não observadas anteriormente. Na realidade, houve uma completa separação entre o período que antecedeu a lesão, quando esses pacientes eram cidadão íntegros, confiáveis e previdentes, e o período posterior, quando eles tomavam decisões que muitas vezes eram desvantajosas para eles e suas famílias.

Segundo os autores, a tentativa de explicar os sintomas desses pacientes através de algo que pudesse estar errado com suas habilidades lógicas ou seus conhecimentos adquiridos se mostrou infrutífera, uma vez que não havia nenhuma perda de conhecimento relatada ou nenhuma redução do Quociente de Inteligência (QI). Se observou na realidade que distúrbios no campo das emoções, secundários ao trauma sofrido, podiam explicar melhor o comportamento desses indivíduos uma vez que ao comprometer a possibilidade de evocar emoções associadas às situações do passado, esses pacientes se tornaram inaptos para selecionar a resposta apropriada às novas situações com base em sua experiência anterior.

A emoção é crítica para a aprendizagem bem sucedida e com sucesso, tanto para os alunos (ser imaturo, inexperiente, aprendente ou discente) tanto quanto para o ensino, logo para o professor (ser maturo, experiente ou docente) (FONSECA, 2016). Resultados como os relatados por Immordino-Yang e Damasio (2007) reforçam a importância do processo emocional na construção do aprendizado e do conhecimento.

De acordo com Fonseca (2016) As emoções não podem continuar a ser separadas das cognições nas escolas e nas salas de aula do século XXI, como o foram no passado. A aprendizagem significativa e motivadora é o resultado da interação entre a emoção e a cognição, ambas estão tão conectadas a um nível neuro funcional tão básico, que se uma não funcionar a outra é afetada consideravelmente. As emoções afetam todas as aprendizagens, quanto mais envolvidas forem com elas, mais mobilizadas são as funções cognitivas da atenção, da percepção e da memória, e mais bem geridas e fortes serão as funções executivas de planificação, priorização, monitorização e verificação das respostas.

Gadotti (2011) afirma que todo ser vivo aprende na interação com o seu contexto: aprendizagem é relação com o contexto que acaba por dar significado ao que aprendemos. Para isso, o educador precisa, além de dominar o conteúdo, dominar o seu significado dado pelo contexto social, político e histórico. Por isso, só se aprende ao colocar emoção no que se aprende. Por isso a necessidade de ensinar com alegria.

Para Immordino-Yang e Damasio (2007) a emoção é informação acumulada no cérebro do indivíduo a partir de sua experiência que utiliza essa informação para agir com vantagem adaptativa e estratégica em situações futuras. Fonseca (2016) afirma que nesse sentido, a emoção guia e acompanha a aprendizagem como processo neurológico básico, estabiliza a gestão e é piloto dos processos cognitivos e executivos que entram em jogo na aprendizagem e no comportamento a longo prazo.

Ao defender sua posição de que emoção e aprendizagem são indissociáveis Immordino-Yang (2016) utiliza o exemplo questionando qual a motivação de um estudando para resolver um problema de física. De acordo com a autora, as razões são fundamentalmente emocionais e variam desde agradar seus pais até a recompensa intrínseca de encontrar a solução, para evitar a punição ou o sentimento de desaprovação de um professor, o desejo de ir para uma boa universidade. Cada uma dessas razões envolvem um julgamento social ou emocional implícito ou explícito, onde o estudante imagina como os outros reagirão ao seu comportamento ou como ele se sentirá ao resolver o problema. De uma perspectiva neuropsicológica, o sistema de emoções do cérebro são o “leme” que direcionará seus pensamentos em direção ao desenvolvimento de uma habilidade efetiva.

Ao analisar o desempenho de voluntários em experimentos psicológicos, Immordino-Yang e Faeth (2016) resumem em cinco as principais razões da importância da emoção no processo de aprendizagem:

(1) Emoção guia o aprendizado cognitivo: Embora sua influência não seja totalmente visível, emoção provê a força que estabiliza a direção das decisões e comportamentos no tempo, ajudando-o a reconhecer e agir sob conhecimento relevante.

(2) Contribuições emocionais para o aprendizado podem ser conscientes ou inconscientes: Apesar da experiência emocional antecipatória não estar presente desde o início do processo de aprendizagem ela vai sendo construída lentamente ao longo da experiência.

(3) Aprendizado emocional molda futuros comportamentos: A partir do momento em que se experiencia emocionalmente o processo de aprendizagem ele deixa de ser neutro para quem aprende. Existe um elemento de risco e desconforto e também um elemento de excitação e desafio, dependendo em parte da interpretação emocional do resultado do processo.

(4) Emoção é mais efetiva em facilitar o desenvolvimento do aprendizado quando é relevante para a tarefa: No contexto das escolas, emoção é geralmente considerada como secundária ao aprendizado, ao invés de uma parte integral do conhecimento que está sendo aprendido e muitas das vezes somos instruídos a “deixar as emoções de lado” para concentramos em uma tarefa. Porém, ao invés de trabalhamos para eliminar ou atropelar emoção, a forma mais eficiente e eficaz de aprendizagem incorpora emoção no conhecimento cognitivo sendo construído.

(5) Sem emoção o aprendizado é prejudicado: Ao se eliminar a emoção do processo de aprendizagem, por exemplo ao se utilizar nos experimentos voluntários com lesões no córtex pré-frontal ventromedial, a aprendizagem não acontece. O mesmo acontece com estudantes na sala de aula, se eles não se sentem conectados ao conhecimento que eles aprendem na escola, o conteúdo acadêmico será emocionalmente sem sentido para eles, e mesmo que os alunos consigam “recitar” as informações fáticas, ela será estéril e sem nenhuma influência em suas decisões e em seus comportamentos.

3 METODOLOGIA

Segundo Silva e Menezes (2005) as pesquisas podem ser classificadas do ponto de vista da sua natureza, da abordagem do problema, de seus objetivos e dos procedimentos técnicos. Quanto a sua natureza, a pesquisa pode ser básica ou aplicada. Como básica tem por objetivo gerar novos conhecimentos úteis para o avanço da ciência. Como aplicada a pesquisa deve gerar conhecimentos para aplicações práticas com objetivo de resolver problemas específicos. Considerando o objetivo desta pesquisa em realizar uma revisão bibliográfica para posteriormente discutir possíveis alternativas para melhoria de uma abordagem específica, este trabalho enquadra-se como pesquisa aplicada.

Quanto à abordagem do problema, adotam-se duas classificações: pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa utiliza de recursos e técnicas para traduzir opiniões, conhecimentos, avaliações e informações em números. Já a pesquisa qualitativa considera o que não pode ser quantificável, ou seja, o que não pode ser traduzido em número (Silva e Menezes, 2005). Considerando o enfoque teórico da presente pesquisa, este trabalho enquadra-se como pesquisa qualitativa.

Gil (2002) diz que em relação aos objetivos, as pesquisas podem ser classificadas em três grupos: explicativa, descritiva e exploratória. A pesquisa explicativa identifica fatores que contribuem ou determinam ocorrência dos fenômenos. Já a pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição das características de um fenômeno. A pesquisa exploratória visa tornar o problema mais explícito para que sejam construídas hipóteses válidas, o que caracteriza o presente trabalho.

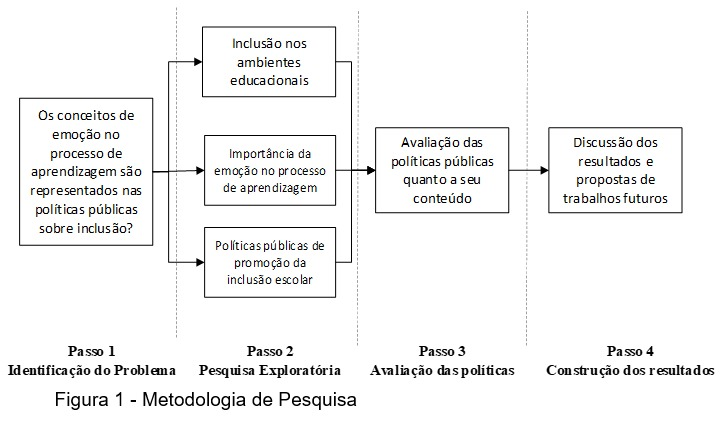

O presente trabalho parte de uma revisão exploratória da literatura científica sobre ambientes educacionais inclusivos, papel da emoção no processo de aprendizagem e também uma revisão sobre a política de educação inclusiva no Brasil para construir o argumento sobre a necessidade da inclusão dos conceitos de emoção no processo de aprendizagem nas políticas públicas brasileiras sobre inclusão escolar. A Figura 1 traz a representação da metodologia de pesquisa utilizada para a construção do trabalho e criação das conclusões demonstradas.

O presente trabalho foi realizado em quatro etapas. O primeiro passo foi a identificação do problema. Para a realização dessa etapa, partiu-se tanto da experiência profissional da autora quanto da observação das políticas públicas brasileiras voltadas para a inclusão em sistemas educacionais. O principal objetivo dessa etapa foi identificar de qual forma as políticas públicas desenvolvidas nos últimos 20 anos poderiam ser aprimoradas para a construção de um ambiente educacional inclusivo que conseguisse ensinar efetivamente ao aluno incluído.

Na segunda etapa do trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória em temas distintos. O primeiro tema foi a inclusão em ambientes educacionais, visando uma clara definição dos principais conceitos abordados pelos autores na construção de ambientes escolares inclusivos. O segundo tema pesquisado foi a emoção no processo de aprendizagem, partindo de uma abordagem neuropsicológica, buscando sintetizar os principais achados científicos bem como explicitar a importância da abordagem emocional no momento do ensino/aprendizagem e de como a emoção é indissociável do processo de aprendizagem. O último tema pesquisado foi um levantamento das principais políticas públicas relativas à inclusão escolar que foram publicadas nos últimos 20 anos e estão em vigor no Brasil atualmente.

Com todas as informações relativas aos três principais temas, a terceira etapa do trabalho teve como foco a análise das políticas públicas brasileiras sobre inclusão na educação a fim de identificar se o conceito de emoção no processo de aprendizagem era abordado, direta ou indiretamente, como ferramenta facilitadora da aprendizagem para o aluno incluído.

Partindo da análise das políticas públicas, a quarta etapa foi a construção dos resultados. Nesta etapa, partindo de uma síntese do que foi abordado pelas políticas públicas, busca-se responder à questão de pesquisa desse trabalho, avaliando se, no estado atual de construção de políticas públicas para a inclusão, a adição de conceitos de emoção no processo de aprendizagem promoveria uma melhor aprendizagem para os alunos incluídos. Após essa breve discussão, propostas de trabalhos futuros são apresentadas de forma que as lacunas identificadas por essa pesquisa possam ser posteriormente sanadas por outros pesquisadores.

4 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Como abordado anteriormente, esta seção do trabalho tem por objetivo realizar uma análise da legislação promulgada sobre educação inclusiva nos últimos 20 anos no país, bem como avaliar sua evolução e levantar seus principais pontos e avanços. A busca se restringiu às leis e decretos regulamentadores e planos educacionais.

A primeira lei dentro da janela de tempo analisada é a Lei 10.172 (Brasil, 2001) que aprova o Plano Nacional de Educação. A lei ainda trata a educação inclusiva como educação especial e propõe 30 metas e objetivos para crianças e jovens com deficiência. Entre as principais melhorias como política pública, afirmava que a Educação Especial deveria ser promovida em todos os níveis de ensino e que a garantia de vagas no ensino regular para os diversos tipos de deficiência é uma medida importante. Apesar de incluir metas ambiciosas para a formação de professores e de reconhecer a educação infantil como estabelecedora das bases da vida emocional da criança, não menciona a formação emocional ou mesmo a importância das emoções para aprendizagem no ambiente escolar.

Outro importante avanço da legislação sobre educação inclusiva foi a promulgação da Lei 10.436/02 (Brasil, 2002) que reconhece a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como meio legal de comunicação e expressão. Posteriormente, o decreto 5.626/05 (Brasil, 2005) regulamentou a lei, incluindo a LIBRAS como disciplina curricular e regulamentando a formação do professor e instrutor de LIBRAS. Esse decreto foi um marco para a inclusão dos alunos, principalmente das pessoas surdas.

Em 2006 foi publicado o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (SEDH, 2006). Esse plano demonstrou um avanço para a educação inclusiva justamente por ter entre uma de suas metas a inclusão das temáticas relativas a pessoas com deficiência incluídas no currículo escolar. O plano também reconhece a educação em direitos humanos incluída no processo de desenvolvimento social e emocional de quem se envolve no processo de ensino-aprendizagem.

O Plano de Desenvolvimento da Educação [PDE] (MEC, 2007) foi o documento que trabalhou com a questão da infraestrutura das escolas, abordando acessibilidade, formação do docente e os recursos necessários. O documento ressalta a importância da inclusão e o respeito à diversidade na construção de uma sociedade livre, justa e igualitária e consolida a nova visão construída onde não existe mais uma oposição entre educação regular e educação especial. Quanto à formação docente, o PDE não aborda a questão da emoção no processo de aprendizagem.

O Decreto 6.094/07 (Brasil, 2007) cria o plano de metas e compromisso Todos Pela Educação, onde uma de suas diretrizes visa garantir o acesso e a permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008) buscou construir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos e colocou a construção de sistemas educacionais inclusivos como central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. Esse documentou tratou como essencial a reformulação da lógica de escolas e classes especiais, implicando em uma mudança estrutural e cultural da escola onde todos os alunos possam ter suas especificidades atendidas. Dentre os documentos pesquisados, foi o primeiro a apontar a importância dos aspectos emocionais, cognitivos e sociais como bases para a construção do conhecimento e do desenvolvimento global do aluno.

Também em 2008, houve a publicação do decreto 6.571/08 (Brasil, 2008) que dispunha sobre o atendimento educacional especializado (AEE) na Educação Básica, na forma de recursos de acessibilidade e pedagógico prestado de forma complementar à formação dos alunos no ensino regular, obrigando a União a prestar apoio técnico e financeiro para oferecimento da modalidade. Esse decreto foi posteriormente revogado pelo decreto 7.611/11 (Brasil, 2011). Esse novo decreto determinou pela primeira vez que o sistema educacional fosse inclusivo em todos os níveis e impede a exclusão do aluno do sistema educacional geral sob alegação de deficiência.

Após um hiato de avanços sobre a inclusão, em 2014 foi publicado a lei 13.005/2014 (Brasil, 2014) que instituiu as novas metas do PNE, onde, em sua meta número 4, busca universalizar para toda população de quatro a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, os acesos à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo.

O PNE 2014 também trouxe como objetivo o estabelecimento de ações voltadas para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação como condição para melhoria da qualidade educacional. A Lei menciona a importância da saúde emocional dos profissionais da educação como condição de qualidade educacional, sendo o primeiro documento a explicitar essa conexão, porém, não indica a importância da emoção no processo de aprendizagem para o aluno.

Depois da publicação do PNE em 2014, o decreto número 10.502/2020 (Brasil, 2020) foi a primeira política pública voltada para a educação inclusiva a ser criada nesse período de seis anos e instituiu a Política Nacional de Educação Especial. Esse decreto tem como principal mudança o retorno dos ambientes educacionais especiais, estimulando a matrícula dos alunos com algum tipo de especificidade nesses ambientes educacionais segregados, similar às primeiras políticas de educação inclusiva da década de 60. O decreto tem sido alvo de diversas críticas por parte da sociedade civil e das associações e coletivos que representam as pessoas com algum tipo de deficiência (REDE BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 2020). O decreto não aponta a emoção no processo de aprendizagem como um importante fator no processo de ensino aprendizagem da criança incluída, diferente da Política Educacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva que o decreto visa substituir.

4.1 A emoção e a melhoria da aprendizagem do aluno incluído

Como exposto no capítulo 2 do presente trabalho, os ambientes educacionais realmente inclusivos possuem especificidades e características que devem ser levadas em consideração pelos legisladores no momento de construção de políticas públicas visando a inclusão.

Dentre essas características, se destaca o abordado por Piaget (2005) sobre a importância da afetividade como forma de construção da capacidade cognitiva do aluno incluído. Posteriormente, ao se observar os últimos avanços no campo da neuropsicologia em relação à importância do processo emocional para a aprendizagem, é clara a necessidade de se trabalhar a emoção no processo ensino-aprendizagem, principalmente do aluno incluído.

A legislação brasileira mais recente sobre inclusão escolar, em seus principais documentos, aborda de forma bem tímida a importância dos aspectos emocionais como base da construção do processo cognitivo, porém, o pequeno avanço nessa seara observado até 2008, com a publicação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva não foram frutíferos em gerar mais políticas públicas que levassem em consideração a emoção no processo de aprendizagem para o ensino regular brasileiro.

Não obstante, as últimas políticas públicas que visam a substituição da legislação anterior sobre inclusão escolar regrediram ao nem sequer mencionar as emoções ou mesmo a importância da emoção e da saúde emocional do docente no processo de aprendizagem.

Como explicitado por Immordino-Yang (2016) não existe o processo de aprendizagem sem que a emoção esteja envolvida. Dar destaque a esse conhecimento e aprendendo a utilizar as emoções de forma correta no processo de aprendizagem se mostra como um dos pontos chave não abordados pelas políticas públicas da educação inclusiva no Brasil. A não utilização dos corretos processos emocionais de aprendizagem se mostra como uma grande oportunidade não aproveitada pelo sistema de ensino brasileiro e com a regressão das últimas políticas públicas sobre educação inclusiva, o país se afasta ainda mais da possibilidade de utilizar esses conhecimentos que se mostram tão essenciais no processo de aprendizagem e que poderia ser incorporado de forma explícita nas políticas públicas visando a melhoria da aprendizagem dos alunos, incluídos ou não.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho tem como objetivo avaliar a inclusão dos conceitos de emoção no processo de aprendizagem nas políticas públicas voltadas para a inclusão de alunos com necessidades especiais na contribuição do processo de aprendizagem desse aluno. Levando em consideração toda a pesquisa bibliográfica levantada torna-se claro o potencial não aproveitado pelo país ao não incluir em suas políticas públicas um claro objetivo da aplicação da emoção, bem como as diretrizes e a inclusão desse conhecimento no currículo da formação dos professores e equipe escolar de ambientes escolares que buscam se tornar mais inclusivos.

A análise das políticas públicas mostrou que nas últimas duas décadas, os legisladores não se mostraram suficientemente interessados incluir como objetivo de políticas públicas a importância da emoção nos processos de aprendizagem, com exceção da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Porém, o avanço conseguido durante esse período vem sendo perdido conforme as novas políticas publicadas não se atentam para a inclusão da emoção como forma de promover o processo de aprendizagem.

Esse trabalho foca somente em uma pequena parte do que já foi desenvolvido sobre emoção no processo de aprendizagem e características de ambientes inclusivos. A pesquisa bibliográfica exploratória realizada, apesar de possibilitar uma abrangência maior de temas no trabalho não possui o mesmo rigor de revisões sistemáticas e por isso, não conseguem trazer uma descrição do estado da arte dos temas aqui abordados.

Trabalhos futuros devem focar na expansão dos temas aqui apresentados, utilizando modelos de revisão bibliográfica sistemática, de forma a construir o estado da arte dos temas e gerar conclusões robustas o suficiente para que possam embasar a construção de políticas públicas.

Este trabalho busca promover uma maior afinidade com o tema para acadêmicos, a fim que próximos pesquisadores possam, a partir dos resultados obtidos nessa pesquisa, delinear um escopo de atuação mais estreito e, partindo de metodologias mais robustas e extensas de revisão, proporcionar um desenho mais atualizado e mais compreensivo da importância da emoção no processo de aprendizagem.

REFERÊNCIAS

Brasil. Decreto n. 13502, de 30 de setembro de 2020. Institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e Aprendizado ao longo da vida. Diário Oficial da União, Brasília, 01 out. 2020.

Brasil. Decreto n. 5626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei n. 10436 de 24 de abril de 2002 e o art. 18 da Lei n. 10098 de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez. 2005.

Brasil. Decreto n. 6094, de 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Diário Oficial da União, Brasília, 25 abr. 2007

Brasil. Decreto n. 6571, de 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre o atendimento educacional especializado. DOU, Brasília, 18 set. 2008

Brasil. Decreto n. 7611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 18 nov. 2011

Brasil. Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. 2001. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf Acesso em: 20 fev. 2021

Brasil. Lei n. 10172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 10 jan. 2001.

Brasil. Lei n. 10436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 25 abr. 2002.

Brasil. Lei n. 13005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União – Edição Extra, Brasília, 26 jun. 2014. Seção 1, p.1-7.

Brasil. Lei n. 9394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez. 1996.

Carretero, M. Introducción: Conocimient y deseo en la obra de Jean Piaget, p. 7-15. In: Piaget. Inteligencia y Afectividad, 1. Ed. Buenos Aires: Aique, 2005

Dutra G.; Afonso, M. A implementação e funcionamento dos conselhos escolares: dificuldades, potencialidades e desafios. Revista Iberoamericana de Educación, v. 73, n. 2, p. 23-44, 2017.

Folquitto, C. Dimensões Cognitivas, Afetivas e Morais na Infância. 1. Ed. São Paulo: Ed. Senac, 2017

Fonseca, V. Importância das emoções na aprendizagem: uma abordagem neuropsicopedagógica. Revista Psicopedagogia, v. 33, n. 102, p. 365-384, 2016

Gadotti, M. Boniteza de um sonho: Ensinar-e-aprender com sentido. 2. Ed. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2011

Gil, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2002.

Immordino-Yang, M. H. Emotions, Learning, and the Brain, Nova York: W.W. Norton, 2016. E-book.

Immordino-Yang, M. H.; Damasio, A. We Feel, Therefore We Learn: The Relevance of Affective and Social Neuroscience to Education. Mind, Brain and Education, California, v.1 n.1, p. 3-10, 2007

Immordino-Yang, M. H.; Faeth, M. The Role of Emotion and Skilled Intuiton in Learning In: Immordino-Yang. Emotions, Learning, and the Brain, Nova York: W.W. Norton, 2016.

Ministério da Educação [MEC]. Plano de Desenvolvimento da Educação: Razões, Princípios e Programas. 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf Acesso em: 07 mar. 2021

Ministério da Educação [MEC]. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 2008. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf Acesso em: 07 mar. 2021

Novoa, A. Formação de Professores e Trabalho Pedagógico. 1. Ed. Lisboa: Educa, 2002

Organizações das Nações Unidas [ONU]. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf Acesso em: 20 fev. 2021

Piaget, J. Inteligencia y afectividad. 1. Ed. Buenos Aires: Aique, 2005

Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Posicionamento da Rede-In a respeito da nova Política Nacional de Educação Especial. 03 out. 2020. Disponível em: https://institutorodrigomendes.org.br/nova-politica-nacional-educacao-especial/ Acesso em: 07 mar. 2021

Secretaria Especial dos Direitos Humanos [SEDH]. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 1. Ed. Brasília: Relevo Gráfica, 2006

Shyman, E. Toward a Globally Sensitive Definition of Inclusive Education Based in Social Justice. International Journal of Disability, Development and Education, v. 62, n. 4, p. 351-362, 2015.

Silva, E. L.; Menezes, E. M. Metodologia de pesquisa e elaboração de dissertação. 4. Ed. Florianópolis: Editora UFSC, 2005

Souto, M. Educação Inclusiva no Brasil: Contexto Histórico e Contemporaneidade. Trabalho de Conclusão de Curso – Licenciatura em Química. UEPB, Campina Grande – PB, 2014

Souza, M. Relações entre Afetividade e Inteligência no Desenvolvimento Psicológico da Criança: Perspectivas Teóricas e Investigações Empíricas. Schème: Revista Eletrônica de Psicologia e Epistemologia Genéticas, v. 9, p. 48-69, 2017

Stainback, S.; Stainback, W.; Lopes, M e Mantoan, M. Inclusão: um guia para educadores. 2. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2008

Tezani, T. A relação entre gestão escolar e educação inclusiva: o que dizem os documentos oficiais? Revista Online de Política e Gestão Educacional, v. 6, p. 1-21, 2009

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO]. 2017. A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248254Acesso em: 11 fev. 2021.

UNESCO. 1994. Declaração de Salamanca: Sobre Princípios, Políticas e Práticas Na Área Das Necessidades Educativas Especiais. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139394Acesso em: 20 fev. 2021.

¹Professora, Especialista, Bacharel em Letras pela UEG, Acadêmica do Mestrado em Educação da Universidad Del Sol (UNADES). Autor Correspondente. E-mail: taniafss@gmail.com;

²Bacharel em Direito pela UFS, Especialista em Gestão Escolar pela USP ESALQ, Especialista em Educação Transformadora pela PUC-RS, MBA em Gestão de Negócios pela USP ESALQ;

³Professora, Especialista, Bacharel em Pedagogia pela UEG, Acadêmica do Mestrado em Educação da Universidad Del Sol (UNADES).