REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/th102502131013

Aloísio José dos Reis

Reginaldo de Souza Rocha

RESUMO: De antemão esta pesquisa reflete sobre o contraste entre o leitor idealizado e o leitor real, explorando como nossas aspirações literárias muitas vezes se chocam com as limitações do cotidiano. Destaca a importância do hábito da leitura para o desenvolvimento pessoal e intelectual, apresentando a leitura como um processo ativo, interativo e com objetivos diversos, desde o prazer até a busca por informações específicas. A pesquisa também enfatiza o papel crucial da escola e do professor como mediadores no desenvolvimento do gosto pela leitura. Apesar das dificuldades enfrentadas por muitos leitores, como a falta de recursos e tempo, a transformação do leitor real no idealizado é vista como um processo contínuo, que envolve persistência e reflexão, sendo a leitura uma jornada evolutiva que vai além das limitações externas.

Palavras-chave: Leitor. Hábito. Leitura. Idealização.

INTRODUÇÃO:

O contraste entre o leitor que somos e o leitor que idealizamos envolve uma reflexão profunda sobre as nossas capacidades e desejos literários. O leitor idealizado, aquele que buscamos ser, é muitas vezes uma projeção de nossas aspirações intelectuais e culturais. Esse leitor se caracteriza pela leitura constante, pela absorção rápida de conteúdos complexos e pela capacidade de interpretar textos de maneira crítica e profunda. Por outro lado, o leitor que somos, muitas vezes, está atrelado à nossa realidade cotidiana: somos interrompidos por responsabilidades, temos

limitações de tempo e, muitas vezes, falta-nos a energia para nos dedicarmos completamente à leitura. Esse contraste pode ser explorado em várias dimensões, como a capacidade de manter o foco, o tempo disponível para leitura, e até mesmo as escolhas literárias.

Nesse contexto, O leitor idealizado representa a imagem de quem gostaria de ser, o leitor perfeito, imerso nos livros, capaz de absorver uma infinidade de ideias e narrativas. No entanto, esse leitor idealizado frequentemente ignora a complexidade da realidade cotidiana, onde há uma constante competição com outras demandas da vida.

Já o leitor que somos é aquele que, apesar de ter o desejo de se engajar com textos mais densos ou de manter uma rotina de leitura diária, se vê frequentemente imerso em distrações e limitações. A falta de tempo e a presença de múltiplas ocupações interferem diretamente na nossa capacidade de dedicar a atenção necessária à leitura. Para exemplificar esse comportamento, podemos recorrer a um pensamento de Mikhail Bakhtin, que argumenta que a leitura é sempre um ato social e histórico. Ou seja, o leitor não é apenas um indivíduo que lê textos isolados; ele é influenciado por sua cultura, seus contextos e sua experiência de vida. Essa perspectiva nos lembra que o leitor que somos, com suas limitações, também está inserido em um universo mais amplo de significações e interpretações, o que torna sua leitura rica e singular, embora imperfeita.

Esta pesquisa tem cunho bibliográfico em que os autores referenciados foca na importância da prática da leitura, em seus interesses e suas habilidades de forma prática e analítica a este ato.

A IMPORTÂNCIA DO HÁBITO DA LEITURA

A leitura é uma grande atividade para exercitar nosso cérebro, gerar conhecimentos e também fundamental para uma boa qualidade de vida, pois através dela, vem o aprimoramento do conhecimento e crescimento pessoal dos seres

humanos em que com a adoção desse hábito trabalha a imaginação, o raciocínio, a melhoria da fala e da escrita.

Mas, afinal, o que é ler? Brasil apud Silva (1987, p. 96), esclarece sobre o assunto:

A leitura não pode ser confundida com decodificação de sinais, com reprodução mecânica de informações ou com respostas convergentes a estímulos escritos pré-elaborados. Esta confusão nada mais faz do que decretar a morte do leitor, transformando-o num consumidor passivo de mensagens não significativas e irrelevantes.

Em contrapartida, BORDINI (1986, pág.116) elucida a prática leitora como produtora e construtora humana e social:

[…] o ato de ler se completa e gratifica o leitor, tornando-o conivente com outras vidas e outros mundos, obrigando-o a se emocionar, a repudiar, a apaixonar-se, todavia, sem nunca perder o controle consciente da situação de leitura, o que é, talvez, seu maior atrativo, pois permite um diálogo em igualdade de condições.

Para Solé, a leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto; neste processo tenta-se satisfazer [obter uma infor-mação pertinente para] os objetivos que guiam sua leitura:

Esta afirmação tem várias consequências. Em primeiro lugar, envolve a presença de um leitor ativo que processa e examina o texto. Também impli-ca que sempre deve existir um objetivo para guiar a leitura; em outras palavras, sempre lemos para algo, para alcançar alguma finalidade. O leque de objetivos e finalidades que faz com que o leitor se situe perante um texto é amplo e variado: devanear, preencher um momento de lazer e des-frutar; procurar uma informação concreta; seguir uma pauta ou instruções para realizar uma determinada atividade (cozinhar, conhecer as regras de um jogo); informar-se sobre um determinado fato (ler o jornal, ler um livro de consulta sobre a Revolução Francesa); confirmar ou refutar um conheci-mento prévio; aplicar a informação obtida com a leitura de um texto na realização de um trabalho, etc.(SOLÉ.Isabel, 2014 p.18).

Este trecho destaca a importância do papel ativo do leitor no processo de leitura, enfatizando que a leitura nunca é uma ação passiva. Ao ler, o leitor está sempre guiado por algum objetivo, que pode variar bastante, desde fins mais prazerosos, como o lazer e o devaneio, até fins mais pragmáticos, como buscar informações específicas ou seguir instruções. O autor sugere que o ato de ler é sempre orientado por uma intenção, o que molda a forma como o texto é processado e compreendido. Isso reflete a diversidade de motivos que podem levar uma pessoa a se envolver com um texto, desde o entretenimento até a busca por conhecimento ou a realização de tarefas práticas.

O mesmo autor (2014) ressalta ainda mais que uma nova implicação derivada da anterior é que a interpretação que nós, leitores, realizamos dos textos que lemos depende em grande parte do objetivo da nossa leitura. Isto é, ainda que o conteúdo de um texto perma-neça invariável, é possível que dois leitores com finalidades diferentes ex-traiam informação distinta do mesmo. Assim, os objetivos da leitura são elementos que devem ser levados em conta quando se trata de ensinar as crianças a ler e a compreender. Ainda com relação às implicações da minha primeira afirmação sobre o que é ler, gostaria de ressaltar o fato de que o leitor constrói o significado do texto. Isto não quer dizer que o texto em si mesmo não tenha sentido ou significado; felizmente para os leitores, essa condição costuma ser respeitada.

Ainda com relação às implicações sobre o que é ler, Solé (2014) p.18 conclui:

Gostaria de ressaltar o fato de que o leitor constrói o significado do texto. Isto não quer dizer que o texto em si mesmo não tenha sentido ou significado; felizmente para os leitores, essa condição costuma ser respeita-da. Estou tentando explicar que o significado que um escrito tem para o leitor não é uma tradução ou réplica do significado que o autor quis lhe dar, mas uma construção que envolve o texto, os conhecimentos prévios do leitor que o aborda e seus objetivos. Mas a variedade não afeta apenas os leitores, seus objetivos, conhe-cimentos e experiências prévias. Os textos que lemos também são dife-rentes e oferecem diferentes possibilidades e limitações para a transmis-são de informação escrita. Não encontramos a mesma coisa em um conto que em um livro de texto, em um relatório de pesquisa que em um ro-mance policial, em uma enciclopédia que em um jornal.

No Brasil, pode-se perceber através de pesquisas, que há um baixo índice do habito de leitura pela maioria dos brasileiros, pois muitos não se interessam pela leitura de livros diversos.

Nesse contexto, Salgado (2021) relata que: A maioria dos leitores preferem os livros de literatura de ficção (47%), seguido pelos livros religiosos e livros técnicos para formação profissional, ambos com 34% de preferência. O tema menos preferido pelos usuários foi esoterismo e ocultismo, com apenas 7% de preferência. Além disso, a maior parte dos leitores no Brasil (55%) têm preferência por livros de autores brasileiros.

Um fator que se pode também observar é que vivemos em uma sociedade bastante complexa, que a cada dia enfrentando novas descobertas e mudanças, principalmente devido o grande uso das novas tecnologias em que as novas informações precisam de adaptabilidade, opinião critica, criatividade e competência para a inovação.

Porém, para ter o bom habito de ler, a leitura reflexiva traz bons caminhos para entender a realidade. É perceptível e bem claro que em nossa sociedade as praticas leitoras são pouco incentivadas e desenvolvidas, contudo, percebendo a sua importância, a leitura deve ser estimulada e integrada ao conteúdo dos estudantes, principalmente aos jovens e adultos.

A leitura segundo Wolfgang Iser, acredita Eagleton (1997, p. 109) “em uma ideologia liberal humanista: na convicção de que na leitura devemos ser flexíveis e ter a mente aberta”. Cabe lembrar que Iser se concentra na obra realista, defende a dimensão social da leitura, mas concentra-se, acima de tudo, nos aspectos estéticos do texto literário. Sob a influência da fenomenologia husserliana, Iser (1996-1999) apresenta sua fenomenologia da leitura, em que defende: a interação entre texto e leitor (as estratégias textuais esboçam o potencial do texto cabendo ao leitor, estimulado pelo texto, atualizá-lo pelos atos de sua consciência imaginante); o ponto de vista em movimento (o leitor apreende o texto em fases consecutivas da leitura na medida em que se movimenta dentro dele); os correlatos de consciência produzidos pelo ponto de vista em movimento (o texto, enquanto evento permite que o leitor, por meio de suas memórias e expectativas, agrupe os signos textuais, identifique suas relações e as apresente como em uma Gestalt); as sínteses passivas da leitura (as retenções e protensões do leitor são projetadas no texto durante o processo da leitura e suas representações produzem um novo sentido, posto que estruturado pelo texto). (Caldin, Clarice Fortkamp, 2012).

Muitas pessoas ao longo de sua vida acadêmica não são ou foram estimuladas ao ato da leitura na escola, sendo que para muitos professores, muitas vezes essa tarefa não é caracterizada como fácil ou imediata, mas que é lenta e progressiva que necessita de descobertas, de métodos para o incentivo dos educandos. Gois Apud Kleiman (2011, p.13) afirma que: “quanto mais conhecimento textual o leitor obter, quanto maior a sua exposição a todo tipo de texto, será mais fácil a sua compreensão” […].

Neste processo, o papel da escola é essencial, e o professor é o mediador. Entretanto, nem sempre ele disponibiliza recursos adequados para concretizar atividades pretendidas com foco na leitura, ou também é possível que não saiba como elaborá-las e aplicá-las. A concretização da formação de leitores exige da escola e dos demais membros dos setores do processo educativo ações que estimulem o pensamento, a criticidade, a criação, apresentando materiais de leitura diversos, com os quais seja possível despertar e estimular o gosto pelo ato de ler, desde os primeiros anos escolares, Brasil (2010).

Vê-se aí a importância central da escola e do professor no processo de formação de leitores, e coloca o educador como mediador crucial para o desenvolvimento da leitura nas crianças. Ela reconhece, porém, que o sucesso dessa formação depende de uma série de condições: a disponibilização de recursos adequados, a capacitação do professor e a implementação de estratégias eficazes de ensino.

Primeiramente, aponta para um desafio recorrente na prática pedagógica: muitos professores não têm os recursos necessários ou não sabem como planejar e aplicar atividades eficazes para incentivar a leitura. Isso é um reflexo das limitações estruturais e formativas que ainda existem em muitas escolas brasileiras. Sem os recursos adequados, como livros variados e materiais que estimulem a imaginação e a reflexão, fica difícil criar um ambiente propício ao desenvolvimento do gosto pela leitura.

Além disso, também enfatiza a necessidade de uma ação colaborativa entre a escola e os diversos setores do processo educativo. A formação de leitores não deve ser vista como uma tarefa isolada do professor, mas como um esforço conjunto que envolve a participação ativa de todos os atores da educação. Isso inclui os gestores escolares, os alunos, as famílias e, muitas vezes, a comunidade.

O aspecto da diversidade de materiais de leitura também é um ponto importante destacado. O estímulo ao gosto pela leitura não pode se restringir a um único tipo de texto, mas deve incluir diferentes formatos, gêneros e conteúdos, que possibilitem ao aluno a descoberta de suas próprias preferências e ampliem seu horizonte de conhecimento.

Contudo, o autor aponta para a importância da escola e do professor como agentes formadores de leitores, mas também revela que para alcançar esse objetivo é necessário um trabalho bem planejado e estruturado, que envolva recursos adequados e uma visão ampla sobre o processo de ensino da leitura, reconhecendo as diferentes necessidades.

Por outro lado há o leitor comum. O leitor comum, como sugere o Dr. Johnson apud Woolf (2023, p.16):

Difere do crítico e do acadêmico. Não é tão educado, e a natureza não lhe foi pródiga em talentos. Lê por prazer e não para destilar conhecimento ou corrigir a opinião alheia. É guiado acima de tudo pelo instinto de criar sozinho, a partir das miudezas incongruentes que lhe aparecem, alguma espécie de todo: o perfil de um homem, o esboço de uma época, uma teoria da arte da escrita. Jamais cessa de, à medida que lê, fabricar uma trama frouxa e flácida que lhe dê a satisfação temporária de ser próxima o bastante do objeto original para suscitar afeto, riso e discussão. Apressado, impreciso e superficial, agarrando aqui este poema, acolá aquela farpa de móvel velho, sem dar a mínima para onde os encontra ou qual a sua natureza, desde que sirvam para dar contorno à sua estrutura, suas deficiências como crítico são óbvias demais para mencionar; mas, se ele possui, como sustentava o Dr. Johnson, certa voz na distribuição final das honras poéticas, então talvez valha a pena registrar algumas ideias e opiniões que, mesmo insignificantes, contribuem para tão imponente resultado.otencialidades dos alunos.

A ideia vem refletir sobre dois tipos de leitores e criadores: o acadêmico/crítico e o criador mais instintivo e não formalizado. Ao comentar sobre esse “criador instintivo”, o texto sublinha características como a imprecisão, a superficialidade e a rapidez, mas também aponta a capacidade desse indivíduo de criar algo significativo, mesmo que de maneira desordenada. O criador é descrito como alguém que, ao invés de buscar a perfeição ou a erudição, se foca no prazer da criação, reunindo fragmentos dispersos de forma instintiva. Isso cria uma “trama frouxa”, uma construção feita de maneira pouco cuidadosa, mas que consegue tocar o leitor com seu afeto, humor e capacidade de gerar discussão.

Ao mesmo tempo, o texto também reconhece que, apesar das suas falhas, esse tipo de criador pode ter uma contribuição importante para o campo das artes e da literatura, algo que, de certa forma, também é uma crítica implícita à rigidez ou ao excessivo formalismo da crítica acadêmica. Essa perspectiva valoriza o potencial criativo que se expressa de maneira mais livre, mesmo que distante dos padrões mais exigentes do rigor crítico.

Além disso, ao afirmar que esse criador pode ter “uma voz na distribuição final das honras poéticas”, a citação sugere que, no final das contas, a apreciação da arte e da literatura não é exclusivamente uma questão de crítica acadêmica ou técnica. Ela reconhece a importância da resposta emocional e da interação mais espontânea com a obra, que pode, por fim, influenciar a forma como ela é recebida e valorizada.

Em suma, há intuição de uma visão mais inclusiva e diversificada da criação e da apreciação artística, onde não apenas a erudição e o conhecimento profundo, mas também a intuição, o prazer e a espontaneidade têm seu lugar.

Quando o leitor se situa perante o texto, os elementos que o compõem geram nele expectativas em diferentes níveis (o das letras, das palavras…), de maneira que a informação que se processa em cada um deles funciona como input para o nível seguinte; assim, através de um processo ascendente, a informação se propaga para níveis mais elevados.

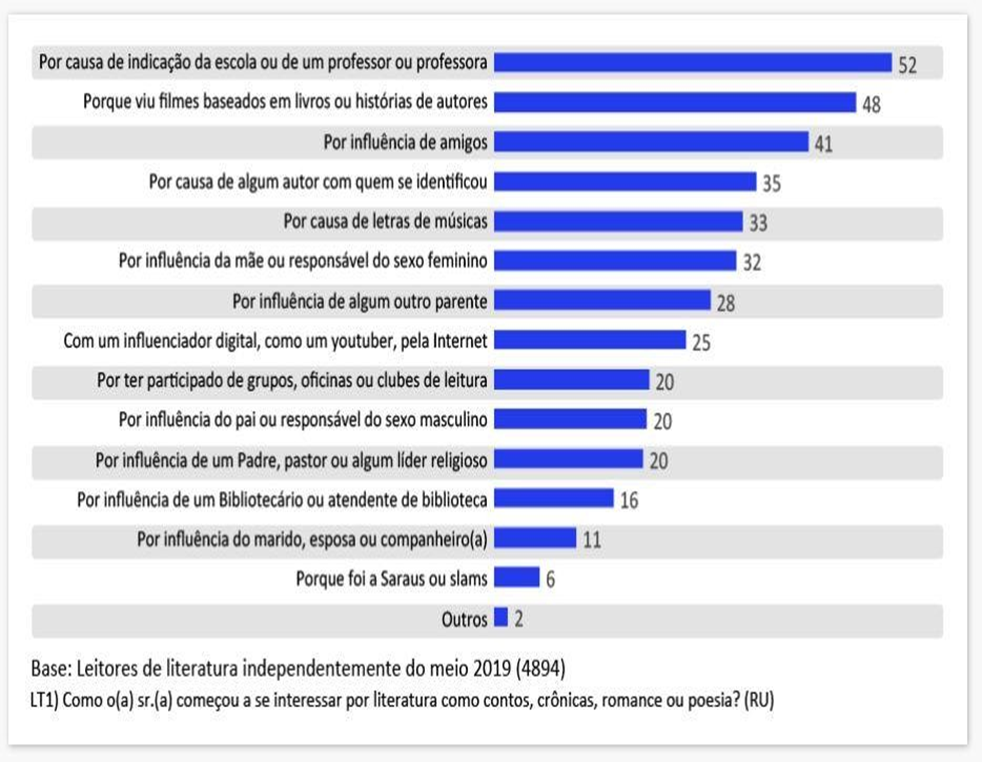

Segundo a 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2019) – Principal motivação para ler um livro, o (a) professor (a) e as mães são apontados como os principais influenciadores (as) do gosto pela leitura (15%), seguidos pelos pais (6%). Quando falamos especificamente do gênero literatura, o (a) professor (a) desponta como maior responsável por incentivar o interesse dos alunos (52%), à frente de filmes baseados em livros (48%) e a indicação de amigos (41%), apresentado no grafico abaixo:

Fonte: Imagem da 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil – Influência para a leitura.

Em virtude dos fatos acima mencionados, pode-se analisar que o interesse da leitura é individualmente exercido, mesmo que estimulado na escola ou em outros ambientes. Muitas vezes deixamos que com o grande aumento das atividades no nosso cotidiano atrapalhe nossa pratica de habitualmente exercitar a leitura e o prazer de conhecer novas ideias, historias, culturas e um infinito mundo de conhecimento que vai além dos conteúdos da mídia digital, apresentados através de programas de TV, paginas da internet e programas de televisão.

CONCLUSÃO

Esse contraste entre o leitor idealizado e o leitor real reflete um desejo de superação e uma luta constante para se alinhar às nossas próprias expectativas. Como refletiu Walter Benjamin em “A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica”, a leitura está intimamente ligada à transformação do sujeito leitor. A consciência de que a leitura nunca é uma prática solitária, mas sempre condicionada por fatores externos, leva à compreensão de que o “leitor ideal” é muitas vezes uma abstração.

Por fim, é importante observar que a discrepância entre o leitor idealizado e o leitor real pode gerar um movimento de aprimoramento contínuo. A leitura, como prática, é um processo evolutivo, onde o que é idealizado pode ser gradualmente alcançado, na medida em que conseguimos conciliar nossos desejos e limitações. A transformação do leitor que somos no leitor que idealizamos é uma jornada que envolve o reconhecimento das próprias limitações, mas também a persistência em transcender essas barreiras.

Assim, o contraste entre o leitor que somos e o leitor que idealizamos é um campo fértil para a reflexão literária, exigindo uma compreensão do processo de leitura como algo dinâmico, complexo e constantemente reconfigurado pela nossa própria história e contexto.

REFERÊNCIAS:

BRASIL, apud SILVA, a importância da leitura, Brasil escola. 1996.

.Bordini. O ato de ler. Brasil Escola, 1986.

GOIS. Luciana Apud Kleiman, o ensino da leitura nas escolas de ensino fundamental II,(2011, p.13).

.Saberes e praticas. cenpec. org.br/tematicas/retratos-da-leitura-no-brasil-por- que-estamos-perdendo-leitores, 2020.

SALGADO. Danielle, hábitos de leitura no Brasil, Opinion Box. 2021.

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. 6. ed. Porto Alegre: Penso, 2014.

WOOLF, Virginia. O leitor comum. Rio de Janeiro: Tordesilhas, 2023.