THE CENEPA CONFLICT: LOOKING AT OLD WARS FROM THE GLOBAL SOUTH

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ar10202208251756

Cristian Daniel Valdivieso¹

Resumo

Este estudo tem como objeto de análise o conflito entre Equador e Peru, também conhecido como conflito do Cenepa, de 1995. Apesar ter ocorrido no auge das chamadas novas guerras, ao longo da década de 1990, esse conflito se caracteriza por reproduzir um modelo clássico de guerra entre forças militares. Como referencial teórico, utiliza-se o entendimento de guerra através do pensamento do Clausewitz, para o qual a guerra constitui um ato de força que tem como finalidade obrigar o inimigo a fazer a nossa vontade. A essa concepção clássica se contrasta a distinção feita por Mary Kaldor entre “novas” e “velhas guerras” e também a visão de Herfried Munkler. As questões de partida que orientam este trabalho são: quais os métodos, os objetivos e o financiamento do conflito do Cenepa? Há elementos das novas guerras no conflito entre Equador e Peru? Como metodologia, emprega-se uma abordagem qualitativa baseada na análise de fontes primárias e secundárias. Conclui-se que o confronto militar entre Equador e Peru possui caraterísticas próprias dos conflitos clássicos clausewitzianos e que o conceito de velhas guerras não representa um anacronismo ao serem pensados processos bélicos, no período pós-Guerra Fria, a partir do Sul Global.

Palavras-chave: Guerras. Nuevas Guerras. Equador. Peru.

1 INTRODUÇÃO

Pensar a partir de uma perspectiva latino-americana, com o intuito de compreender fenômenos vinculados à nossa realidade, constitui um constante desafio quando lidamos com diversos adjetivos com os quais a sub-região é caraterizada. Periférica e subdesenvolvida são frequentemente termos aplicados para identificar o Sul Global, região mais política e não necessariamente geográfica onde as sociedades têm experimentando historicamente a interferência de forças externas.

No fim do século XV, o continente americano vivenciou a chegada de duas potências: Espanha e Portugal. Para Enrique Dussel, tratou-se de uma invasão: “se você olha desde Europa (desde cima), algo se descobre; se você olha desde o mundo do habitante deste continente (desde baixo), trata-se mais bem de uma invasão estrangeira, do alheio, do que vem de fora” (Dussel, 1998, p. 32).

Essa ação invasiva, referida pelo autor, fortalece visões alternativas aos olhares tradicionais que predominam sobre certos fenômenos. O caso da violência e da paz são dois elementos relevantes que precisam de análises localizadas, demandando perspectivas próprias. Nesse sentido, este trabalho analisa a guerra entre Equador e Peru, ocorrida no ano de 1995. O embate aqui estudado é também conhecido como conflito do Cenepa, devido à região onde se originou o confronto militar. Argumenta-se que o uso do termo de “velhas” guerras deve ser repensado se as lentes de análise estiverem focadas em regiões da América Latina.

Como parte dos alicerces teórico-conceituais, entendem-se os embates clássicos na referência clausewitziana sobre a guerra como a “continuação da política por outros meios” (Clausewitz, 1984, p, 91), além de três elementos estabelecidos pelo mesmo autor: “forças armadas, o país e a determinação do inimigo” (Clausewitz, 1984, p. 94). Esses tipos de conflitos tradicionais entre Estados (interestatais) experimentaram formas diferentes de se manifestar. Herfried Munkler (2005) argumenta que a clássica guerra entre Estados parece ter caído em desuso. Assim, à visão clássica serão contrapostas novas perspectivas, especialmente as que falam em “novas guerras”, considerando autores como Herfried Munkler e Mary Kaldor.

Parte-se do pressuposto de que o conflito entre Equador e Peru pode ser explicado com base na lente analítica das velhas guerras, pois se trata do combate entre dois países soberanos. Nesse sentido, busca-se observar se outras características das velhas guerras permanecem em batalhas contemporâneas. Assim, duas questões norteiam este trabalho: quais os métodos, os objetivos e o financiamento do conflito do Cenepa? Há elementos das novas guerras no conflito entre Equador e Peru?

Como metodologia de trabalho se faz uso da abordagem qualitativa para analisar fontes tanto primárias como secundárias. Por um lado, destacam-se, entre as primárias, documentos oficiais e tratados assinados por Equador e Peru. Por outro, como fontes secundárias, encontram- se trabalhos escritos que permitem evidenciar de que modo o relacionamento entre ambos Estados foi desenvolvido, desde que se consolidaram como Repúblicas independentes até a ocorrência do conflito de 1995. De forma similar, é através das fontes secundárias que se fundamenta o debate realizado sobre a concepção clássica dos conflitos e as denominadas novas guerras.

O trabalho está dividido em três seções. A primeira apresenta uma avaliação bibliográfica das características das guerras clássicas, ou velhas guerras, assim como das novas guerras. Na seguinte seção, desenvolve-se um apanhado histórico partindo das possíveis causas dos embates entre ambos Estados até o último confronto armado ocorrido em 1995. Por último, observam-se as caraterísticas do conflito do Cenepa com a finalidade de lidar com as lentes analíticas das novas e clássicas guerras para assim dar resposta às perguntas da pesquisa.

2 A GUERRA CLÁSSICA CLAUSEWITZIANA

Um dos grandes filósofos da guerra, dentro das margens da modernidade, foi o general prussiano Carl Von Clausewitz. Na obra Da Guerra, ele tentou compreender o citado fenômeno e suas particularidades. A abordagem desenvolvida pelo autor foi fortemente influenciada pelo episódio das batalhas napoleônicas, as quais eram conflitos interestatais, isto é, contendas nas quais é responsabilidade exclusiva do Estado resguardar sua soberania frente às demais unidades do sistema internacional.

Para compreender a contribuição do autor é importante responder a três questões: o que é a guerra? Quais são seus meios e fins? Quais são os atores envolvidos? Assim, será possível identificar as caraterísticas das guerras clássicas para poder encarar o objeto de estudo. Com relação ao primeiro questionamento, o autor estabelece uma comparação entre guerra e “duelo” entre dois adversários, sendo que o fim de cada um deles é derrubar o seu inimigo. A intenção da analogia é clara, no sentido de que a guerra constitui um confronto armado de duas unidades que buscam disputar um interesse comum.

Uma definição própria formulada por Clausewitz estabelece que guerra é “um ato de força para obrigar o nosso inimigo a fazer a nossa vontade” (Clausewitz, 1984, p. 75). Nessa primeira constatação ampla, o autor demonstra a dinamicidade oculta no ato da guerra. Não é um fenômeno estático e sim de constante mudança, dinâmico no espaço e no tempo, que representa tanto as particularidades do campo de batalha como a velocidade do ataque.

Não obstante, a formulação dessa definição é explicitamente básica e para dar maior profundidade o autor incorpora, ao longo da formulação da sua teoria sobre a guerra, um elemento de grande importância: o propósito político. A inclusão do fator político, como discute Eduardo Mei (2013, p. 58), consiste numa recusa em compreender o fenômeno da guerra como uma questão unicamente militar. Fazendo nosso esse importante argumento, destacamos que o fim político é a causa principal pela qual será conduzida uma campanha bélica, guiando assim tanto o propósito militar quanto a intensidade necessária para atingir o fim proposto (Clausewitz, 1984, p. 82). Nesse sentido, as asseverações dispostas ajudam a responder a pergunta: quais são os meios e os fins da guerra clássica?

Aprofundando na resposta da segunda questão (quais os meios e os fins da guerra), voltamos ao exemplo da guerra como um duelo: a intenção dos adversários é desarmar o inimigo. Para isso, Clausewitz argumenta que a natureza do ser humano acompanha o desencadeamento da guerra, sendo que esta é guiada por “sentimentos e intenções hostis”, que permitem sua emergência, pois a guerra é um ato no qual estão presentes emoções profundas (Clausewitz, 1984, p. 76-77). Sendo assim, a real intenção hostil é derrotar os meios que o inimigo tem para atingir seus objetivos, isso é, destruir suas forças armadas. Nesse sentido, o exército, como instrumento, possui uma importância emblemática, sendo a batalha o único meio que pode ser empregado pela guerra (Clausewitz, 1984, p. 683). A batalha como a manifestação pura da força.

Em vista da importância do exército na prática da guerra, o filósofo cita alguns exemplos para demonstrar que, para vários grandes estrategistas – como Alexandre (336-323 a. C.), Carlos XII, da Suécia (1682-1718) e Frederico II (1712-1786) –, o centro de gravidade da força estava depositado no exército. Dessa forma, evidencia-se que na guerra clássica o corpo e a estrutura hierárquica militar são os instrumentos empregados na manutenção do status quo; na defesa da soberania dos Estados; e, finalmente, na conquista de objetivos políticos propostos pelo governo.

No interior deste arquétipo clássico dos conflitos armados, enquadram-se as guerras napoleônicas. J.F.C. Fuller (2002, p. 47) estabelece seus principais elementos: a unidade do comando; a capacidade de conduzir o comando-tropa; o planejamento. Fuller consolida seu argumento sobre os elementos napoleônicos mostrando que a unidade do comando representa a unidade política do Estado. O próprio Napoleão acreditava na importância das decisões tanto políticas como militares, mas era ele quem tomava as decisões militares. Do mesmo modo, na condução da guerra, Napoleão considerava a ofensiva militar como uma vantagem sobre o inimigo o qual representa a importância do exército na dinâmica da guerra (Fuller, 2002, p. 51-52). Assim, respondendo a terceira questão sobre quais são os atores envolvidos, encontramos que a guerra clássica envolve a ação dos Estados através do confronto de suas capacidades militares. É o Estado quem possui o controle e o monopólio da guerra, logo, todos os atores devem ser reconhecidos como tal, como Estados.

3 O DEBATE ENTRE VELHAS E NOVAS GUERRAS

A visão clausewitziana da guerra clássica vem sendo contestada amplamente pela emergência de novas manifestações do fenômeno. Antes de entrar no centro da discussão sobre as novas guerras, é importante contextualizar sua emergência tanto no espaço como no tempo. Com isso, pretende-se caracterizar a mutação do fenômeno da guerra e buscar respostas às perguntas norteadoras do trabalho: quais os métodos, os objetivos e o financiamento do conflito do Cenepa? Há elementos das novas guerras no conflito entre Equador e Peru?

É necessário considerar que até a Guerra Fria o predomínio dos conflitos clássicos interestatais era indiscutível. As duas guerras mundiais são o grande exemplo de que a guerra entre Estados chegou à sua máxima expressão. Não obstante, Herfried Munkler (2005, p. 1) menciona que o fim da Guerra Fria cedeu lugar a um novo tipo de conflito. Desse modo, “é característica das novas guerras a perda do monopólio da violência bélica por parte do Estado”57 (Munkler, 2005, p. 22).

O fim da Guerra Fria trouxe a ruptura de organizações políticas das quais se formaram Estados tendentes à ocorrência de conflitos. O desmoronamento da União Soviética (URSS) correspondeu ao auge de movimentos nacionalistas demandando independência, como ocorreu nos países bálticos (Lituânia, Estônia e Letônia). Assim como a URSS, a República Federal Socialista da Iugoslávia, na década de 1990, experimentou uma explosão étnico-religiosa que impediu a manutenção da coesão estatal e produziu uma forte guerra civil (1991-1995) (Aguilar; Mathias, 2012, p. 438).

Munkler (2005, p. 13-15) argumenta que na formação de novos Estados, decorrentes de fraturas de unidades políticas maiores ou do abandono da influência de potências externas em colônias, existem dois elementos que evitam sua estruturação profunda e sólida. O primeiro elemento consiste no tribalismo que prevalece nesses Estados, pois são sociedades heterogêneas que carecem de uma integração profunda. Como consequência, entre as diversas etnias existe um confronto para capturar o maior poder político e monopolizar o uso da violência. O segundo elemento consiste na sombra da globalização, que influencia os atores internos (detentores do poder estatal) a atingir seus interesses ignorando custos e impactos relacionados a concidadãos.

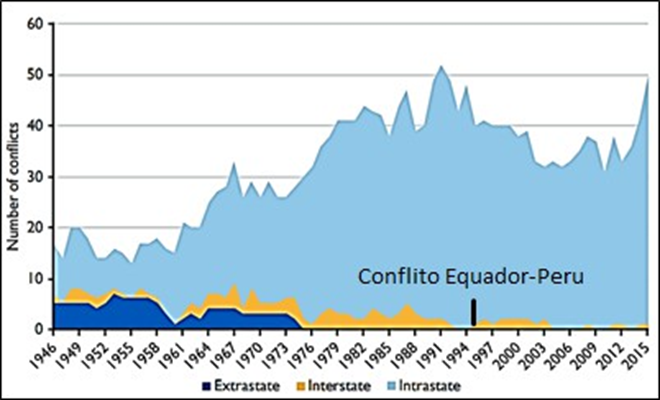

Desse tipo de realidades, do pós-Guerra Fria, emergem as chamadas novas guerras. Munkler estabelece que a denominação é imprecisa, mas abrange uma série de caraterísticas que permitem, em certa medida, defini-las. O estudo desse tipo de variações no fenômeno da guerra é importante devido ao grande número de conflitos que se apresentam com o nome de novas guerras ou conflitos intraestatais, como se observa na Figura 1.

Figura 1. Número de conflitos armados por tipo de conflito, 1956-2015.

Na figura é clara a visualização de como os conflitos entre Estados têm diminuído, e os embates internos têm aumentado de forma exponencial, superando os conflitos clássicos. Na tentativa de compreender as novas guerras, importa destacar certos elementos que as caracterizam. Munkler além de resgatar as origens dos conflitos, apresentados no início desta seção, estabelece que a consolidação das novas guerras está ligada a três processos: o primeiro é a desestatização ou privatização da violência bélica. Devido aos efeitos da globalização, os conflitos conseguem esgotar a maioria dos recursos de uma nação para a aquisição de armas de baixo custo e fácil acesso. Além disso, as armas são leves, fáceis de utilizar, inclusive por crianças-soldado. O segundo processo é a assimetria da violência bélica que indica, em termos táticos, uma mudança nos objetivos da guerra, com a população civil sendo o alvo principal da violência. Também existe uma gradual vaporização das fronteiras da tática militar clausewitziana, emergindo ações como o terrorismo, cujo objetivo se desvia dos fins militares, atingindo a sociedade civil. Finalmente, o último processo se refere à autonomização do caráter militar. O acontecimento tem suas origens na perda do monopólio da violência por parte do Estado, sendo que grupos ideológicos diversos se apropriam desse poder (Munkler, 2005, p. 4-6).

Já Mary Kaldor propõe uma classificação genérica sobre as velhas e novas guerras. Sua perspectiva se fundamenta na observação do conflito da Bósnia-Herzegovina (1991-1995), que considera o exemplo arquétipo das novas guerras (Kaldor, 2001, p. 49). A autora nota que nesse conflito germinou um nacionalismo profundo que se alimentou de ações como limpeza étnica, devido à heterogeneidade social (Kaldor, 2001, p. 49).

Na sua abordagem, Kaldor (2013, p. 2-3) descreve quatro caraterísticas que distinguem as velhas guerras das novas: atores; objetivos; métodos; forma de financiamento. Na primeira das caraterísticas, menciona que, nas novas guerras, os atores não são mais unicamente os Estados e sim uma mistura entre atores estatais e não estatais. Isso permite a ação de exércitos privados, mercenários e paramilitares que, como argumenta Munkler (2005, p. 22), são os responsáveis pela perpetuação desses conflitos, fazendo do uso da violência uma atividade econômica. Do mesmo modo, estabelece que são “senhores da guerra, caudilhos locais e empresários bélicos suprarregionais, os que aparecem como protagonistas e principais beneficiários da desestabilização da guerra” (Munkler, 2005, p. 23). É assim como se perpetuam esses novos atores dentro dessas guerras.

Como segunda característica, da distinção entre novas e velhas guerras, constam os objetivos. Experimenta-se, assim, uma modificação dos propósitos tradicionais que estavam inclinados a elementos geopolíticos. Nas novas guerras, os objetivos se manifestam através da disputa étnica, religiosa e tribal de grupos que buscam o domínio das forças estatais, isto é, o controle do monopólio da violência. Munkler apoia este argumento aderindo o tribalismo como um fator que condiciona uma sociedade a se manter desintegrada (Munkler, 2005, p. 11). Não obstante, para Munkler tanto os meios como os fins desses conflitos não são reconhecíveis, contrapondo-se ao argumento dado por Kaldor. Portanto, constitui-se um verdadeiro problema a identificação geral dos propósitos desses novos conflitos.

O método é a terceira caraterística proposta por Kaldor. Na sua visão, os métodos da guerra clausewitziana do confronto direto entre forças regulares militares estatais são supridos por práticas alternativas ao comum enfrentamento direto. Isso implica que, nas novas guerras, os grupos disputam poder e território fragmentando o tecido social e deslocando minorias que possuem religião ou pensamentos diferentes daqueles dos grupos dominantes. Além disso, o método tático sofre alterações profundas. Como diz Munkler, o jogo é assimétrico e,

raramente se produzem combates […] assimetrização se caracteriza pelo fato de que, nela, determinadas formas do uso da violência, que anteriormente eram elementos táticos subordinados de uma estratégia militar, têm adquirido uma dimensão estratégica própria (Munkler, 2005, p. 4)

Finalmente, a última característica das novas guerras é o modo de financiamento. Kaldor destaca que como o Estado não tem mais o controle da violência, as novas guerras se alimentam de diversas formas de financiamento, sobretudo ilegais, como contrabando de petróleo, diamantes, drogas, sequestro de pessoas. Nesse sentido, Kaldor e Munkler argumentam que o incentivo das novas guerras é a rentabilidade econômica. Munkler enfatiza que a frivolidade dos atores envolvidos faz com que estes se insiram nos lugares mais recônditos para abastecer seus exércitos. Assim, os campos de refugiados são os principais centros de captação de recursos humanos. Da mesma forma, a ajuda internacional constitui uma fonte de financiamento para abastecer os grupos beligerantes. Nas palavras do Munkler, referindo-se aos warlords60, “aqui predomina as seguinte lei: quem tem armas é o primeiro a encher sua barriga. Os fomentos recebem o que resta”61 (Munkler, 2005, p. 24). Essa metáfora quer dizer que o domínio é de quem possui as armas.

4 EQUADOR E PERU: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA DO CONFLITO

A história das relações equatoriano-peruanas está carregada de controvérsias e de diversos acontecimentos que marcaram profundamente a existência de ambas nações. Alguns autores defendem que as pendências entre os dois países remetem ao império inca, quando Huáscar e Atahualpa lutaram pela sucessão do grande império nas mãos do seu pai Huina Cápac, aproximadamente no ano 1525 (Batista, 2005, p. 127; Hernández, 2012, p .658; Klauer, 2000, p. 47). Para este trabalho, estabelecemos que a raiz do conflito entre ambos Estados possui antecedentes coloniais devido ao fato de que fora implantado pela colonização espanhola uma “divisão administrativa colonial incerta” que consolidou uma profunda carência de fronteiras delimitadas de forma adequada (Moncayo, 2011, p. 18).

Com o advento da onda das independências em inícios do século XIX, tanto Equador como Peru iniciaram seu processo de consolidação como Repúblicas incorporando territórios da antiga administração política espanhola. O Estado equatoriano, já independente, formou parte da Grã Colômbia e, no ano de 1829, produziu-se um enfrentamento militar entre tropas peruanas e grã-colombianas, pela demanda peruana de territórios amazônicos, onde as tropas da Grã Colômbia saíram vitoriosas, assinando o Tratado de Guayaquil e o Protocolo Mosquera- Pedemonte. Posteriormente, no ano 1830, com a ruptura da Grã Colômbia, o Estado equatoriano herdou os territórios austrais com o Peru (Valencia, 1993, p. 12), fato que alimentou a discórdia peruana pelos territórios amazônicos, derivando na recusa do segundo tratado (Nunez, 1999, p. 156).

A partir da não aceitação desses acordos, sucederam-se diversos confrontos. Um dos mais importantes foi a “invasão” realizada pelo Peru, no ano de 1941 (Carrión, 2008, p. 30; Izurieta, 2011, p. 11; Moncayo, 2011, p. 32), que teve como resultado uma ampla redução do território equatoriano, com a assinatura do Protocolo do Rio de Janeiro, de 1942, que “consagrou juridicamente, em favor do Peru, a posse das províncias [amazônicas] de Tumbes e Jaen e parte de Ma[y]nas” (Pérez, 1992, p. 19).

Não obstante, esse protocolo – que pretendia dar fim aos embates entre os Estados – foi refutado pelo Estado equatoriano, a partir do ano de 1947, devido a dois argumentos. O primeiro rejeitava a assinatura do protocolo sob invasão peruana, referindo-se ao artigo II no qual “o Governo do Peru retirará dentro do prazo de 15 dias, a contar desde essa data, suas forças militares até a linha descrita no art. VIII deste Protocolo”5 (Protocolo De Rio De Janeiro, 1942). Com base no artigo, Equador rejeitava profundamente o reconhecimento da invasão como legítima, discordando do protocolo e dos Países Garantes66.

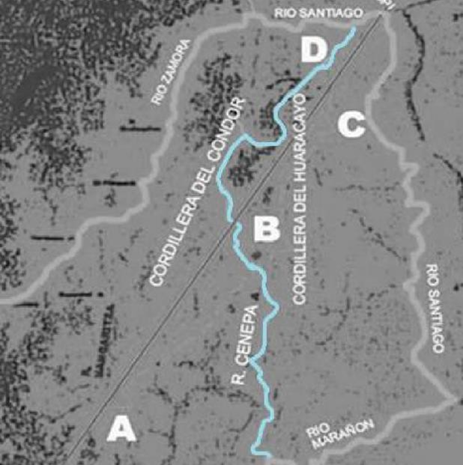

O segundo argumento decorre da inexistência de um divisor de águas, estabelecido no artículo VIII do protocolo, que ajudava na delimitação da fronteira oriental, no setor do Cenepa. O divisor de águas, segundo o tratado, foi traçado entre os rios Zamora e Santiago, mas, no ano de 1947, o Serviço Aero-fotométrico dos EUA descobriu que entre esses dois rios existia um terceiro denominado Cenepa, como pode ser observado na Figura 2 (Perez, 1993, p. 20). A existência desse terceiro rio mostrava que o divisor de águas não se adequava à realidade geográfica, de tal modo o Equador defendeu que a presença do rio Cenepa fazia do protocolo um documento inexecutável.

Figura 2. Representação do rio Cenepa entre os rios Zamora e Santiago

Com as debilidades, encontradas no protocolo, o processo de demarcação da fronteira se paralisou, permanecendo um vazio perigoso de 78 km, e que teve como consequência o desenvolvimento do conflito do Cenepa em 1995 (Espinosa, 1999, p. 112).

5 CARACTERIZAÇÃO DO CONFLITO DO CENEPA ENTRE EQUADOR E PERU

O Protocolo do Rio de Janeiro de 1942 representou uma “proposta inconclusa” (Cordovez, 2000) que desencadeou um grande conflito entre dois Estados na América Latina. O conflito armado do Cenepa aconteceu entre os dias 26 de janeiro e 28 de março de 1995. A conclusão do embate, com o processo de negociação da paz, aconteceu efetivamente no ano de 1998, com a assinatura da Ata Presidencial de Brasília, consolidando-se a paz entre os Estados.

O general Paco Moncayo, participante do conflito do Cenepa pelo exército equatoriano, no seu livro Cenepa: Antecedentes, el conflicto y la paz (2011) relata o início das hostilidades. Moncayo contorna o argumento que indica o caráter político do embate, mas dá indícios de que o elemento primordial para o início das hostilidades foi político. Considera que o processo de eleições presidenciais no Peru, em 1995, (período no qual Alberto Fujimori era candidato à reeleição) foi o momento propício para consolidar internamente o povo peruano, buscando um inimigo externo.

Moncayo (2011, p. 105) argumenta no seu texto que os problemas advieram de encontros militares entre tropas de ambos países que patrulhavam a fronteira. Posteriormente, evidencia, em uma discussão entre chefes militares de ambos Estados, que o tenente coronel peruano César Aguirre advertiu ao seu homólogo equatoriano que para Fujimori “empregar seu Exército poder- lhe-ia ser positivo para ganhar as eleições”67. A advertência foi feita nos primeiros dias de janeiro de 1995, quando os representantes militares de ambos países discutiam sobre os mapas geográficos que possuíam. Equador argumentava que administrava destacamentos militares dispostos no território não delimitado, na faixa dos 78 km sem demarcar, e o Peru afirmava que os destacamentos equatorianos estavam em território peruano.

Moncayo descreve de forma detalhada diversos acontecimentos, como o início da operação bélica peruana frente aos destacamentos militares equatorianos no dia 26 de janeiro de 1995; a tensão experimentada dentro do campo de batalha; as peculiaridades do terreno selvático que constituiu o lugar de enfrentamentos; o triunfo militar equatoriano sobre o Peru; e, por fim, o processo de negociação da paz que ocorria paralelamente ao conflito. Uma passagem sobre esse enfrentamento é narrada pelo militar equatoriano Jorge Tello (2011),

O barulho produzido pelo ataque fez estremecer a Vale do Cenepa. […] O Tcrn. Luis Aguas tomou pessoalmente o rádio e motivou as tropas equatorianas. Desafiou a todos os soldados a tomar suas armas e defender com o último suspiro cada milímetro do nosso território, fazendo estremecer de emoção a todos os presentes na zona.

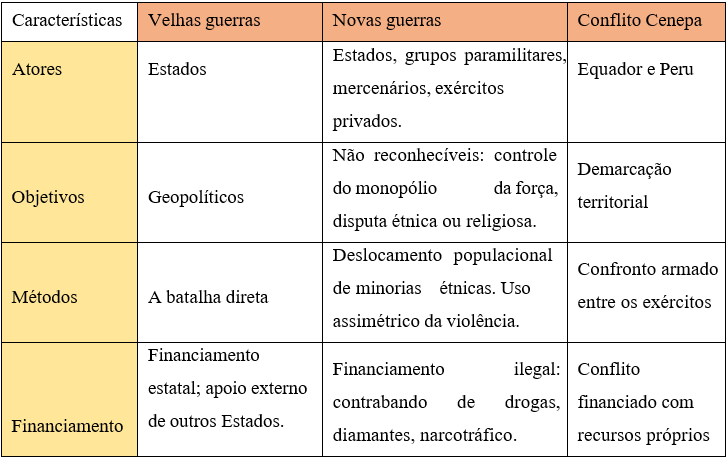

Uma vez conhecidas algumas das causas históricas e políticas do conflito do Cenepa, e dados os acontecimentos narrados, é importante destacar as particularidades do embate com a finalidade de dar resposta à nossa questão: como pode ser caracterizada a disputa entre Equador e Peru, considerando a proposta de Kaldor? O Quadro 1 a seguir deve auxiliar nesse caminho:

Quadro 1. Comparação entre velhas, novas guerras e o conflito do Cenepa.

Dos quatro parâmetros estabelecidos por Kaldor – atores; objetivos; métodos; financiamento –, identifica-se os atores principais como Equador e Peru, com a ação hierárquica das suas respectivas milícias. O general equatoriano Bolívar Mena (2011, p. 148) afirma que “Equador ia enfrentar uma força militar três vezes superior em homens e armas”69. O general indica que essa superioridade era em poder terrestre, naval e aéreo. Dessa forma, em relação aos atores, o embate possui caraterísticas semelhantes aos enfrentamentos clássicos, nos quais os Estados se projetam como adversários na guerra.

Referindo-se aos objetivos, o conflito do Cenepa foi motivado por intenções geopolíticas: a incorporação de territórios com recursos naturais e a importância estratégica do setor amazônico. Não obstante, os motivos do conflito do Cenepa não são assumidos como especificamente políticos, na procura de uma coesão interna devido às eleições presidenciais de 1995. A partir da nossa perspectiva, considera-se que as eleições presidenciais motivaram o início das hostilidades. Assim, recordamos também que nos conflitos clássicos, na lente clausewitziana, o propósito político utiliza o instrumento da guerra para atingir seu fim.

No que se refere aos métodos, o conflito do Cenepa se desenvolveu com base em táticas militares, sendo a batalha decisiva determinada pelos exércitos de cada uma das partes conflitantes. Moncayo relata que, no dia 27 de janeiro, foi direcionado contra os destacamentos militares equatorianos “um ataque massivo […] Estima-se que empregaram 120 efetivos. […] o destacamento Teniente Hugo Ortiz foi atacado […] com apoio de fogo de três helicópteros” (Moncayo, 2011, p. 128). Deste modo, a batalha foi o método utilizado por ambos exércitos, como ocorre nas guerras clássicas. Cabe destacar também que, tendo em vista o campo de batalha ser na selva e de difícil acesso, não se registraram perdas de civis, nem se dirigiram ataques contra populações internas dos países envolvidos, o que demonstra que a ocorrência da guerra não se fez por meio do método das novas guerras.

Finalmente, a quarta caraterística refere-se ao financiamento. No caso desse conflito, tanto Equador como Peru assumiram os custos econômicos da guerra. Os países arcaram o custo diário de aproximadamente $10 milhões de dólares americanos (Mares; Palmer, 2012, p. 65), o que gerou perdas aproximadas de $400 milhões de dólares. Do lado equatoriano, apresentou-se um evento que gerou tensões no processo de paz devido a uma venda ilegal de armas por parte da Argentina (país membro dos garantes da paz). Finalmente, Equador e Peru adquiriram material bélico proveniente do governo nicaraguense de Violeta Chamorro, que desmobilizou as forças armadas sandinistas (Moncayo, 2011, p. 351). Com base nas evidências apresentadas, o Estado foi o principal fornecedor dos recursos para a prática da guerra, a qual se caracteriza como uma prática própria do domínio estatal quando se fala das guerras clássicas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dadas as ferramentas para a análise do estudo sobre o conflito do Cenepa, entre Equador e Peru, considera-se pertinente refletir com base em três questões. Uma primeira questão tem a ver com as ferramentas teóricas. Ponderamos que, para o entendimento das novas guerras, é de grande importância a compreensão da dinâmica das guerras clássicas com a finalidade de observar que existe uma alteração nas caraterísticas do que conhecemos como conflitos clássicos. Tanto os atores, assim como os meios e fins, sofrem alterações tão profundas que não são plausíveis de definições fixas e concretas. Isso nos leva a pensar na existência de futuras variações nas guerras, especialmente devido aos avanços tecnológicos do mundo atual.

Uma segunda questão a ser considerada tem a ver com o objeto de estudo, as características do conflito do Cenepa, e as perguntas que guiaram a pesquisa. Considera-se que as ferramentas teórico-conceituais permitiram uma visão ampla e necessária para compreender o embate. Dessa forma, os instrumentos são adequados para responder aos questionamentos: quais os métodos, os objetivos e o financiamento do conflito do Cenepa? Há elementos das novas guerras no conflito entre Equador e Peru?

A resposta, com base na evidencia empírica apresentada ao longo do trabalho, é que no conflito do Cenepa os objetivos, métodos e financiamento correspondem ao marco da dinâmica dos conflitos clássicos. Assim, o embate entre Equador e Peru se encontra fora do universo de conflitos intra-estatais que correspondem ao período pós-Guerra Fria. Além disso, evidenciou-se que no embate não se apresentaram elementos das novas guerras.

Finalmente, é importante destacar que o conceito de velhas guerras não representa um anacronismo com relação ao dinamismo de alguns conflitos do Sul Global, como foi apresentado neste estudo. Comprova-se, portanto, que conflitos clássicos ainda perduram em sociedades como a sul-americana.

REFERÊNCIAS

AGUILAR, Sérgio; MATHIAS, Ana. Identidades e diferenças: o caso da guerra civil na antiga Iugoslávia. Revista Brasileira de História e Ciências Sociais, v.4, nº.8, p.438-454, 2012. Disponível em: https://www.rbhcs.com/rbhcs/article/view/149. Acesso em: 10 janeiro de 2022.

AZZELLINI, Dario. El negocio de la guerra. Tafalla: Editora Txalaparta, 2005.

BATISTA, Nilton José. A participação do Brasil no processo de paz Equador-Peru. In: CRUZ, Sergio (Coord.). Brasil em Missões de Paz. São Paulo: Oficina do Livro, 2005. p. 125-142.

BLANCO, Jaqueline. De la Gran Colombia a la nueva Granada, contexto histórico-político de la transición constitucional. Revista Prolegómenos Derechos y Valores, v. 10, nº. 20, p. 71-87. 2007. Disponível em: http://www.unimilitar.edu.co/documents/63968/72398/04.GranColANvaGranada.pdf. Acesso em: 10 janeiro de 2022.

CARRIÓN, Francisco. La Paz por Dentro: Ecuador-Perú: testimonio de una negociación. Quito: Dinediciones, 2008. Disponível em: http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/110278-opac. Acesso em: 10 janeiro de 2022.

CLAUSEWITZ, Karl von. De la Guerra. [s.l: s.n.], 1984.

CÓRDOBA, Marcelo. Itamaraty: seiscientos veintisiete días por la paz. Quito: [s.n.], 1999.

ESPINOSA, Carlos. La negociación como terapia: memoria, identidad y honor nacional en el proceso de paz Ecuador-Perú. In: BONILLA, Adrián. Ecuador-Perú. Horizontes de la negociación y el conflicto. Quito: Rispergraf, 1999.

FULLER, J.F.C. A conduta da guerra. Rio de Janeiro: Editora Biblioteca do Exército, 2002.

HERNÁNDEZ, Francisco. La sucesión entre los incas. Revista de Antropología Chilena, v. 44, nº. 4, p. 655-667, 2012.

IZURIETA, Galo. Un Protocolo Inejecutable. In: ANDRADE, David. Victoria en el Cenepa. Quito: Instituto Geográfico Militar, 2011.

KALDOR, Mary. In defense of New Wars. Revista Stability, v. 2, nº. 1, p. 01-16, 2013. Disponível em: http://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.at/. Acesso em: 10 janeiro de 2022.

KALDOR, Mary. Las nuevas guerras. Violencia Organizada en la Era Global. Barcelona: Tusquets, 2001.

KLAUER, Alfonso. Tahuantinsuyo: El cóndor herido de muerte. Lima: [s.n.], 2000.

MARES, David; PALMER, Scott. Poder, instituciones y liderazgo en la paz y la guerra. Aprendizajes de Perú y Ecuador (1995-1998). Quito: FLACSO, 2012.

MEI, Eduardo. Estado, guerra e violência: as novas guerras e suas implicações para a teoria clausewitziana da guerra. In: MEI, Eduardo; SAINT-PIERRE, Héctor. Paz e Guerra, defesa e segurança entre as nações São Paulo: Editora Unesp, 2013.

MENA, Bolívar. El Mando. En: ANDRADE, David. Victoria en el Cenepa. Quito: Instituto Geográfico Militar, 2011.

MONCAYO, Paco. Cenepa: Antecedentes, el conflicto y la paz. Quito: Editora Nacional, 2011.

MUNKLER, Herfried. Viejas y Nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia. [s.l: s.n.], 2005.

NÚÑEZ, Adolfo. El narcotráfico en el Perú: estrategias conjuntas de las fuerzas armadas y la policía nacional para su erradicación. [s.l: s.n.], 1999.

NÚÑEZ, Jorge. La imagen nacional de Ecuador y Perú en su historia. In: BONILLA, Adrián. Ecuador-Perú. Horizontes de la negociación y el conflicto. Quito: Rispergraf, 1999.

PÉREZ, Jorge. Tesis de Nulidad e Inejecutabilidad- el Arbitraje Papal-. In: JIMÉNEZ, Gloria. Ecuador y Perú: ¿Futuro de paz? Quito: La Bunga, 1993.

PRIO, Peace Research Institute of Oslo. Trends in Armed Conflicts, 1946-2015. Disponível em: https://www.prio.org/utility/DownloadFile.ashx?id=15&type=publicationfile. Acesso em: 10 janeiro de 2022.

PROTOCOLO DE PAZ, AMISTAD Y LÍMITES ENRE EL ECUADOR Y PERÚ. Rio de Janeiro, 1942.

SANTOS, Boaventura de Souza. Epistemologias do Sul. Revista Internacional de Filosofia Iberoamericana e Teoria Social, v.16, nº. 54, p.17-39, 2011.

SOTO, Damián. Del pensamento neocolonial a la filosofía de la liberación latinoamericana. Revista Cuadernos Canela, v. 28, p. 49-63, 2016. Disponível em: http://cuadernoscanela.org/index.php/cuadernos/article/view/94/47. Acesso em: 10 janeiro de 2022.

TELLO, Jorge. Un Conflicto Inminente. In: ANDRADE, David. Victoria en el Cenepa. Quito: Instituto Geográfico Militar, 2011.

VALENCIA, Luis. Antecedentes históricos del problema limítrofe. In: JIMÉNEZ, Gloria. Ecuador y Perú: ¿Futuro de paz? Quito: La Bunga, 1993.

¹Doutorando e mestre pelo Programa Interinstitucional em Relações Internacionais “San Tiago Dantas” (UNESP, UNICAMP, PUC-SP). Coordenador do IARAS-Núcleo de Estudos de Gênero (UNESP). E-mail: cristiandadvaldi@hotmail.com