REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/cs10202507311701

Rosecléia Martins Nogueira1

Fábio Coelho Pinto2

RESUMO

O artigo apresenta uma reflexão sobre práticas educativas em uma escola ribeirinha situada na comunidade da Ilha de Itaiteua, localizada na Ilha de Outeiro, no estado do Pará, em um território marcado por rios que interligam diversas ilhas da região metropolitana de Belém. A investigação, fundamentada na Teoria Histórico-Cultural e desenvolvida por meio de pesquisa participante, busca compreender os sentidos e significados construídos no cotidiano escolar por crianças e professores da educação infantil em contextos em que o rio se configura como principal via de acesso à escola, condicionando as possibilidades de permanência ao longo do ano letivo. São analisadas as dinâmicas formativas próprias da educação do campo, destacando-se os desafios impostos pelas especificidades do território e pela necessidade de articulação entre as vivências locais e os processos de escolarização. As observações realizadas evidenciam práticas pedagógicas marcadas por singularidades que atravessam a formação docente e a experiência educativa das crianças em comunidades ribeirinhas. A análise reforça a importância de se construir pesquisas comprometidas com a escuta sensível dos sujeitos envolvidos, de modo a reconhecer e valorizar suas vozes e trajetórias, assegurando sua inclusão nos debates sobre a educação em contextos amazônicos.

Palavras-chave: Educação Escolar. Educação Infantil. Educação Ribeirinha. Escola Ribeirinha.

1. INTRODUÇÃO

A discussão proposta neste artigo tem origem em vivências observadas em uma escola municipal localizada na comunidade da Ilha de Itaiteua, zona ribeirinha do distrito de Outeiro, pertencente ao município de Belém, estado do Pará. A instituição atende às etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – anos iniciais. As crianças constituem os sujeitos centrais da análise, cujo objetivo é compreender os significados construídos por elas acerca de seu processo educativo em um contexto ribeirinho (OLIVEIRA, 2018).

Ao longo da investigação, novos sentidos emergiram das interações estabelecidas entre o cotidiano da comunidade e o espaço escolar. Cada encontro possibilitou a ampliação das percepções sobre os processos educativos vivenciados por crianças que mantêm uma relação direta e contínua com a natureza, tendo nas águas elementos centrais para a organização da vida. Entre cheias e vazantes, constrói-se, de forma dinâmica, o ritmo que marca o cotidiano ribeirinho.

Os diálogos desenvolvidos durante esses encontros revelaram aspectos relevantes para a reflexão sobre a formação docente, atravessada pelas experiências vividas no e pelo cotidiano escolar. As contribuições de Heller (1987, 2000) oferecem subsídios teóricos para compreender os caminhos possíveis da formação de professores a partir das condições concretas que constituem suas práticas e seus contextos de atuação.

Assim, este artigo propõe a construção de uma narrativa sobre os percursos dos sujeitos e suas vivências cotidianas em um contexto de educação formal à beira do rio, destacando os desafios envolvidos na constituição identitária da educação do campo, marcada por características próprias que influenciam diretamente a formação de crianças e professores. A análise se desenvolve a partir do acompanhamento das interações em uma turma de pré-escola, inserida em uma realidade em que a organização social das infâncias ribeirinhas é atravessada por relações urbanas que se mostram, simultaneamente, próximas e distantes.

Como ponto de partida, apresenta-se uma contextualização da população ribeirinha, da escola e de suas interações com a cultura local e os processos de formação identitária, com base em leituras teóricas e experiências situadas sobre a constituição social desses sujeitos. Em seguida, são discutidas as especificidades da oferta e da demanda por educação infantil em áreas ribeirinhas no município de Belém, com o intuito de refletir sobre as experiências e os desafios enfrentados por crianças e docentes no cotidiano da educação infantil em territórios amazônicos.

2. POVOAÇÃO RIBEIRINHA E A EDUCAÇÃO ESCOLAR: IDENTIDADES CULTURAIS

A Educação Infantil do e no campo contempla a pluralidade de infâncias, povos e comunidades que habitam os territórios rurais do Brasil. Em reconhecimento a essa diversidade, a Resolução nº 2/2008 do Conselho Nacional de Educação, que estabelece diretrizes operacionais para a Educação Básica do Campo, define as populações rurais como compostas por agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, entre outros grupos sociais tradicionalmente vinculados ao meio rural.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução no 5, de 17 de dezembro de 2009) também tratam das especificidades da proposta pedagógica para as infâncias do campo, quando no Art. 8 desse documento é afirmado que:

As propostas pedagógicas da Educação Infantil das crianças filhas de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos da floresta, devem:

I- reconhecer os modos de vida no campo como fundamentais para a constituição da identidade das crianças moradoras em territós rurais;

II – obter vinculação inerente às realidades dessas populações, suas culturas, tradições e identidades, assim como as práticas ambientalmente sustentáveis;

III – flexibilizar, se necessá, calendá, rotinas e atividades respeitando as diferenças quanto à atividade econômica dessas populações;

IV- valorizar e evidenciar saberes e o papel dessas populações na produção de conhecimentos sobre o mundo e sobre o ambiente natural;

V – prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e socioculturais da comunidade.

O reconhecimento legal da Educação do e no campo, bem como das infâncias que nela se constituem, representa uma conquista significativa no processo de valorização dos modos de vida dos povos que habitam os territórios rurais. Tais avanços normativos são fundamentais para assegurar o fortalecimento das identidades desses sujeitos sociais, contribuindo para o enfrentamento da invisibilidade histórica de suas culturas e formas próprias de organização.

Entre esses grupos, destacam-se os ribeirinhos, identificados como integrantes das populações tradicionais da Amazônia. Sua caracterização está profundamente relacionada às formas específicas de interação com o ambiente natural, especialmente com os rios, que estruturam os tempos, os espaços e os modos de viver. Para Chaves (2001, p. 78), os ribeirinhos são compreendidos a partir das formas como se comunicam, representam seus territórios e estabelecem relações com a natureza, sobretudo com a água, elemento central em suas práticas culturais e existenciais, pois:

[…] vivem em agrupamentos comunitás com várias famílias, localizados, como o próp termo sugere, ao longo dos s e seus tributás (lagos). A localização espacial nas áreas de várzea, nos barrancos, os saberes sócio históricos que determinam o modo de produção singular, o modo de vida no inter das comunidades ribeirinhas, concorrem para a determinação da identidade sociocultural desses atores.

O modo de vida ribeirinho é marcado por uma forte conexão com os rios, que servem como principal fonte de sustento, transporte e interação social. As comunidades ribeirinhas, geralmente localizadas em regiões da Amazônia e outros biomas fluviais do Brasil, vivem da pesca, da agricultura de subsistência, do extrativismo em alguns casos, do artesanato. Suas moradias costumam ser consturídas para enfrentar as cheias sazonais. A cultura ribeirinha é rica em saberes tradicionais, transmitidos oralmente entre gerações, e reflete uma relação de respeito e dependência da natureza, especialmente dos ciclos das águas.

Na obra Amazônia: formação social e cultural, Benchimol (2009) esclarece que os ribeirinhos compõem a população da Amazônia tradicional, habitando os baixos e o beiradão da calha central, sobrevivendo em todos os pequenos sítios, povoados, vilarejos e cidades, foram se estabelecendo ao longo do Amazonas e seus afluentes.

O autor ainda completa a caracterização da população desses lugares, discorrendo:

Eram e ainda são índios puros, meio-índios, índios-caboclos, caboclos, meio-caboclos, caboclo-índios de diferentes grupos étnicos e tipos de miscigenação genética, resultado do cruzamento racial com os colonizadores, imigrantes nordestinos e outros povos. Uma herança cultural indígena aculturada pela convivência com esses novos elementos humanos portadores de outros valores, hábitos e costumes, que foram sendo incorporados pelas necessidades de sobrevivência ao longo dos tempos e dos ciclos econômicos (BENCHIMOL, 2009, p. 38).

Embora o termo “tradicional” possa sugerir certo isolamento, no contexto paraense, os ribeirinhos não podem mais ser compreendidos como grupos desvinculados das dinâmicas urbanas. Há uma intensa e constante interação com outros modos de vida da cidade, mediada principalmente pelo acesso fluvial. Essa conexão se manifesta de diversas formas: na busca por insumos e mercadorias em mercados urbanos, na participação em eventos sociais externos ao contexto ribeirinho, ou ainda no acesso a meios de comunicação, como a televisão via antena parabólica e as redes sociais por meio da internet.

Tais dinâmicas influenciam diretamente os processos de ensino e aprendizagem nas escolas dessas comunidades, especialmente no que se refere à organização curricular e à ampliação das experiências infantis. Diante disso, emerge uma questão central: as escolas do campo – e, mais especificamente, as localizadas em áreas ribeirinhas – refletem em suas rotinas pedagógicas os modos de vida e as realidades socioculturais das comunidades onde estão inseridas?

Historicamente, os processos de colonização promoveram a imposição de uma cultura homogênea como forma de legitimar uma determinada estrutura social e um conjunto hegemônico de valores, resultando na supressão de diferenças e saberes diversos. Esse movimento implicou a redução da diversidade pedagógica e a consequente invisibilização das múltiplas culturas brasileiras no ambiente escolar – fator que, segundo Arroyo (2008), contribuiu significativamente para o aprofundamento das desigualdades sociais no país.

A defesa de uma formação cultural e identitária que amplie a capacidade das crianças de conhecerem a si mesmas e ao mundo deve constituir-se como princípio orientador na formulação das condições de aprendizagem e desenvolvimento. Esse processo não ocorre de forma natural ou isolada, mas é mediado pelas relações sociais e culturais que a criança estabelece com o meio em que está inserida. O modo de vida, as situações enfrentadas e a abertura ao diálogo com o mundo são elementos que configuram experiências significativas e transformadoras, tanto para o sujeito quanto para o ambiente ao seu redor.

Pensar uma escola ribeirinha fundamentada em uma identidade e cultura próprias exige o reconhecimento e a consideração de todas as dimensões que a compõem, desde aspectos estruturais, como a organização do calendário escolar, a formação de turmas, a seleção de docentes e funcionários, até questões logísticas, como o envio de merenda, materiais pedagógicos, manutenção e transporte.

Contudo, para além das condições físicas e administrativas, é essencial atenção à efetivação da proposta pedagógica. Esta deve garantir a participação ativa das crianças nas atividades escolares, possibilitando a construção de significados em relação ao seu território, à sua cultura e à sua convivência com a diversidade. Trata-se de promover experiências éticas e estéticas que favoreçam a ampliação dos referenciais identitários, por meio do contato com outras crianças e grupos culturais, conforme orienta a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2009a).

3. EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ÁREAS RIBEIRINHAS EM BELÉM-PA: ESPECIFICIDADES DA DEMANDA E OFERTA

No período em que a Secretaria Municipal de Educação de Belém assume a responsabilidade pela oferta da educação às crianças em idade pré-escolar, passam a ser utilizados espaços provisórios e anexos como forma de atender à crescente demanda por vagas. É nesse contexto que se consolidam as Unidades de Educação Infantil (UEIs), que ainda permanecem em funcionamento, juntamente com as Escolas Municipais que passaram a oferecer atendimento à Educação Infantil (Solimões, 2015).

A organização da Educação Infantil no município de Belém apresenta particularidades quanto à diversidade de estruturas adotadas pela Rede Municipal de Educação de Belém (RMEB), a qual contempla três modalidades principais: Escolas Municipais, Unidades de Educação Infantil (UEIs) e Unidades Pedagógicas (UPs). Como será discutido ao longo do texto, as diferentes configurações estruturais impactam diretamente as condições de trabalho dos docentes, que desenvolvem suas atividades em contextos físicos e institucionais heterogêneos.

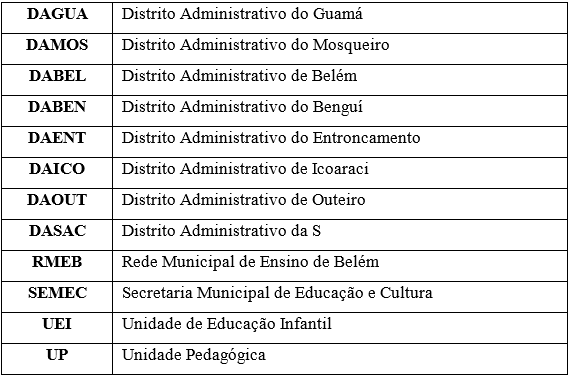

Tabela 1: Lista de abreviaturas e siglas na RMEB

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

A educação infantil na RMEB, segundo o relató de gestão de 2019 a 2022 apresenta um total de 19.909 crianças atendidas pelas Escolas municipais, UEI’s e UP’s.

Atualmente o município apresenta oito distritos nos quais estão distribuídas as creches e pré-escolas da Rede municipal de ensino: Distrito Administrativo de Belém (DABEL), Distrito Administrativo do Entroncamento (DAENT), Distrito Administrativo do Benguí (DABEN), Distrito Administrativo da Sacramenta (DASAC), Distrito Administrativo de Icoaraci (DAICO), Distrito Administrativo de Outeiro (DAOUT), Distrito Administrativo do Guamá (DAGUA), e Distrito Administrativo de Mosqueiro (DAMOS).

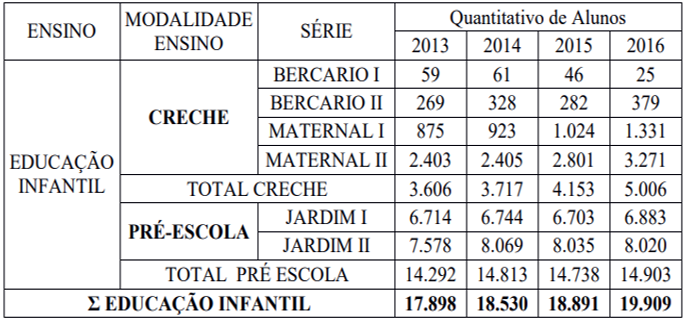

Tabela 2: Crianças matriculadas por etapa na RMEB

Em 2015, o município de Belém foi identificado como “o ente federado com menor capacidade financeira, que responde pelo maior volume de matrículas em creches e pré-escolas, sendo o único a ofertar pré-escola em tempo integral no Estado do Pará” (Solimões, 2016, p. 92). Como a responsabilidade pela educação infantil recai integralmente sobre o município e não sobre o Estado ou a União, os recursos disponíveis para investimentos são limitados, apesar da modalidade ser a única no estado a ofertar ensino em tempo integral.

Nas áreas ribeirinhas do Pará, a ocorrência de salas multisseriadas é mais frequente, em razão das grandes distâncias entre comunidades e da demanda insuficiente em localidades ribeirinhas, que não atingem o número mínimo de crianças para compor turmas regulares. Em alguns contextos, o número de crianças matriculadas em determinado ano varia entre três e cinco. Para garantir o acesso à educação escolar, formam-se turmas multisseriadas, agregando crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com um total médio de 8 a 15 alunos.

Essa realidade particular dos sujeitos da zona rural, aliada aos marcos legais que regulam a oferta e organização da Educação do Campo, suscitam debates importantes. Por um lado, a legislação determina que, em hipótese alguma, crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental devem ser agrupadas em um mesmo espaço. Por outro, a especificidade dos grupos escolares da zona rural, distinta da zona urbana, faz com que a organização de turmas por faixa etária ocorra de forma limitada ou inviável.

Nas comunidades ribeirinhas, cuja densidade populacional é inferior à da área urbana, a quantidade de crianças em cada faixa etária frequentemente não alcança os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação de Belém (SEMEC) para a formação de turmas. Para assegurar o direito ao acesso à educação, a soma dos grupos de Educação Infantil e Ensino Fundamental em um mesmo espaço é adotada como estratégia, permitindo o envio de professores e insumos necessários ao funcionamento das etapas educacionais.

As decisões que estabelecem critérios para o número mínimo de crianças por turma carecem de fundamentação legal, uma vez que nenhuma legislação nacional determina quantitativos mínimos obrigatórios para a formação de turmas na educação infantil. Pelo contrário, o Parecer CNE/SEB nº 20/2009, do Ministério da Educação, estabelece recomendações para o limite de crianças por professor, indicando a proporção de 6 a 8 crianças para crianças de zero e um ano, 15 crianças para crianças de dois e três anos, e 20 crianças para grupos de quatro e cinco anos (Brasil, 2009a, p. 13).

Além disso, tais decisões desconsideram as especificidades da Educação do Campo e as particularidades pedagógicas de cada etapa, visto que as necessidades de crianças pequenas diferem das demandas do Ensino Fundamental. O atendimento a turmas multisseriadas nesse contexto configura um desafio complexo para os docentes. Dessa forma, a organização social dos espaços, tempos e agrupamentos deve considerar a realidade do campo, evitando a imposição de modelos urbanos que não correspondem às especificidades locais. O parecer CNE/SEB No 20/2009 orienta que:

Na discussão sobre as diversidades, há que se considerar que também a origem urbana das creches e pré-escolas e a sua extensão como direito a todas as crianças brasileiras remetem à necessidade de que as propostas pedagógicas das instituições em territórios não-urbanos respeitem suas identidades.

O planejamento das atividades de Educação Infantil na escola objeto desta pesquisa é realizado a cada trinta dias letivos, orientado pela Proposta Pedagógico-Curricular de Educação Infantil (PPCEI) da SEMEC Belém (2022). Tal proposta, elaborada inicialmente em 2013 com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009), foi revisada e ampliada em 2022.

A construção da PPCEI foi coordenada pela Divisão de Educação Infantil da SEMEC Belém, com o apoio da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério — setor responsável pela formação continuada dos professores —, além da participação ativa de docentes e crianças.

No contexto da Educação Infantil do campo, os professores organizam o espaço, o tempo e os materiais pedagógicos de modo a favorecer o aprendizado e o desenvolvimento das crianças, valorizando a cultura e o lugar onde estão inseridas. Simultaneamente, buscam ampliar as referências éticas e estéticas dos alunos, promovendo o contato com produções culturais de outras realidades, o que contribui para a formação integral dos sujeitos.

Conforme Silva e Pasuch (2012), compreender o processo de construção da identidade, tanto individual quanto coletiva, é fundamental para a concepção de uma educação infantil ribeirinha que promova uma visão positiva do grupo ao qual as crianças pertencem. Essa educação deve evitar a subalternização dos sujeitos, valorizar as tradições culturais do grupo de referência e reconhecer o espaço local como lugar de vida e produção humana. Desse modo, os processos educativos desenvolvidos nos espaços formais da educação do/no campo precisam estar fundamentados nessas situações concretas de existência.

4. CONTEXTOS DE MOVIMENTO, TEMPOS E RELAÇÕES NAS NARRATIVA ESCOLAR DAS ÁGUAS

A criança ribeirinha, enquanto sujeito dessa realidade, constrói o conhecimento sobre si mesma e o mundo por meio das relações e experiências vivenciadas em seu grupo social. Dessa forma, é fundamental que a escola se configure como um espaço e tempo que possibilitem às infâncias do campo a vivência de experiências que promovam seu processo de reconhecimento e conhecimento, respeitando suas especificidades culturais e sociais. Assim,

[…] as formas como suas comunidades nomeiam o mundo, festejam, cantam, dançam, contam histórias, produzem e preparam seus alimentos. Temos o desafio de construir creches/pré-escolas com a cara do campo, mas também com o „corpo e a alma‟ do campo, com a organização dos tempos, atividades e espaços organicamente vinculados às formas de organização da vida de seus povos, sem, contudo, abrir mão dos conhecimentos acumulados e dos direitos fundamentais válidos para todas as crianças (Silva; Pasuch, 2010, p. 3-4).

Na Educação Infantil ribeirinha, as propostas pedagógicas devem assegurar a participação ativa das crianças nas produções escolares e na convivência nos diversos espaços que o meio rural proporciona. A área ribeirinha apresenta uma especificidade geográfica que influencia a organização dos modos de vida dessa população: o contato diário com a água e os ciclos naturais de cheia e vazante.

Para o deslocamento até a escola, as crianças são transportadas por uma lancha disponibilizada pela SEMEC, que realiza diariamente o trajeto de ida e volta. Em situações excepcionais em que a lancha não opera devido a fatores diversos, as famílias utilizam seus próprios meios de transporte, geralmente pequenas embarcações equipadas com motores de rabeta. Além disso, há caronas em lanchas de outras famílias ou de órgãos públicos. Apesar das dificuldades de acesso enfrentadas por famílias que dependem exclusivamente do transporte fluvial, observa-se uma rede de solidariedade entre aqueles que compartilham essas condições.

Durante o trajeto entre as comunidades de origem e a escola, as crianças convivem com pessoas de diferentes idades, profissões e comunidades, encontrando-se com outras lanchas que percorrem o mesmo rio. Muitos são conhecidos “de terra”, moradores da mesma ou de comunidades vizinhas, enquanto outros se reconhecem pelo convívio cotidiano proporcionado pelos trajetos compartilhados. O transporte segue seu curso, realizando paradas em diversos pontos ao longo do rio, integrando as comunidades ribeirinhas em sua rotina de mobilidade.

Fotografia 1: A volta para casa

As interações estabelecidas durante os trajetos fluviais refletem-se diretamente nos diálogos entre as crianças e com a professora, constituindo-se como parte significativa do processo educativo. A garantia de tempo e espaço para que essas experiências e observações sobre a realidade ribeirinha sejam valorizadas no ambiente escolar é fundamental para a construção da identidade das crianças e para a ampliação de seus conhecimentos sobre o mundo físico, social, temporal e natural, conforme orientam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Brasil, 2009b).

Ser professora na Educação Infantil ribeirinha exige compreender e articular a complexidade do equilíbrio entre os saberes e fazeres próprios das infâncias do campo (Brasil, 2009b) e o acesso ao conhecimento historicamente acumulado pela humanidade (Vigotski, 2012). No caso de docentes provenientes da zona urbana, impõe-se o desafio de reconhecer e respeitar as especificidades culturais e os modos de vida do/no campo, evitando a imposição de uma lógica urbana considerada superior. A compreensão dos tempos, espaços e símbolos presentes na vida ribeirinha é distinta daquela da vida urbana, tornando os processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento das crianças ainda mais complexos e exigentes.

A discussão sobre infância e seu reconhecimento como sujeito social tem sido objeto de estudos desde o período medieval, conforme aponta Ariès (2011) em sua pesquisa sobre a infância europeia. No contexto brasileiro, autores como Kramer (2006), Pré (2000) e Kuhlmann Jr. (1998) realizaram importantes contribuições para a compreensão da história da infância nacional.

Entretanto, quando se trata da infância amazônica, o volume de pesquisas ainda é reduzido. Almeida e Barreto (2007), ao investigarem as experiências de crianças e jovens no Amazonas entre os séculos XVI e XIX, sinalizam a escassez de registros sobre esse grupo social e destacam a necessidade de ampliar a produção acadêmica voltada para a história das infâncias na região. Assim,

Quando se fala em Amazônia, somos automaticamente arrebatados por um imaginário sustentado pela noção de meio ambiente, biodiversidade, sociodiversidade, desenvolvimento sustentável etc. A literatura científica, amplíssima, reflete bem a fisiografia amazônica, porém, as reflexões sobre as particularidades humanas, em especial sobre a criança amazônica, quase nunca aparecem no centro das investigações. A criança é um sujeito silenciado, particularmente na história da Amazônia. Este silenciamento termina por transformar-se em valioso instrumento no resgate das mentalidades sobre a infância na compreensão do lugar e/ou posição que ela ocupa nos espaços sociais nos vários momentos da história da Amazônia. (Almeida; Barreto, 2007, p. 69-70)

Fraxe, Witkoski e Miguez (2009) corroboram a ideia de silenciamento e invisibilidade que historicamente envolve os sujeitos da Amazônia, incluindo a criança, ao discutirem a construção das identidades na região. Os autores destacam que a população ribeirinha não está isolada das dinâmicas urbanas, sendo constantemente atravessada por influências externas. O rio, nesse contexto, é mais do que um meio de transporte: constitui-se como espaço simbólico de partidas, chegadas e trocas socioculturais. Como afirmam: “partimos do pressuposto de que o homem amazônico não está cristalizado no tempo; apesar de buscar manter suas práticas tradicionais, recebe influências diversas da sociedade urbano-industrial” (Fraxe; Witkoski; Miguez, 2009, p. 31).

Por nascerem em um meio cultural específico, as crianças ribeirinhas se relacionam com seus aspectos singulares, vivenciando situações de exploração e experimentação que integram seu cotidiano. As interações que estabelecem no ambiente em que vivem constituem experiências essenciais para o desenvolvimento de diferentes linguagens e formas de expressão.

Neste contexto, entende-se por “experiência” as ações pedagógicas que favorecem um ambiente educativo significativo, no qual a criança é estimulada a atribuir sentido ao vivido, reorganizar percepções e representar sua existência. A experiência, nesse sentido, implica uma troca ativa com o mundo, provocando transformações tanto no ambiente quanto no sujeito. Como afirma Fochi (2015, p. 222): “em seu estado máximo, uma experiência se converte para o sujeito da experiência em uma interpretação ampliada sobre o seu eu e o mundo, sobre aquilo que naquele momento significa ser o seu ambiente”.

A escola, enquanto espaço de vida coletiva, potencializa as interações entre as crianças em grupo, sob a mediação do professor. Ao mesmo tempo, constitui-se como um ambiente permeado por influências sociais e culturais. Importa destacar que a cultura, por sua natureza, é plural, pois é constituída por uma diversidade de práticas, costumes, linguagens e modos de viver.

Ao se reconhecer que essas situações influenciam significativamente o processo de aprendizagem e desenvolvimento infantil, torna-se possível atribuir novos significados ao espaço escolar e às interações ali estabelecidas, ressignificando os sentidos do processo educativo. Para Arroyo (2008, p. 110),

uma escola do campo não é, afinal, um tipo diferente de escola, mas sim é a escola reconhecendo e ajudando a fortalecer os povos do campo como sujeitos sociais, que também podem ajudar no processo de humanização do conjunto da sociedade, com suas lutas, sua história, seu trabalho, seus saberes, sua cultura, seu jeito.

Nas experiências concretas do cotidiano residem aspectos fundamentais que devem ser considerados e problematizados no processo educativo de crianças pequenas, tais como as atividades de higiene, alimentação, o convívio nos espaços coletivos e as interações com pessoas de diferentes faixas etárias (Fochi, 2015). A partir da observação do dia a dia das crianças em seus contextos familiares e comunitários, a reflexão proposta por Michel de Certeau (2005) sobre a “invenção do cotidiano” contribui para ampliar a compreensão da cultura, reconhecendo-a como um conjunto de práticas singulares que revelam a pluralidade dos modos de ser e fazer.

Essa concepção de cultura como produção cotidiana — constituída por gestos, práticas e interações aparentemente banais — oferece uma perspectiva crítica frente à concepção dominante que associa cultura, exclusivamente, à instrução formal ou ao consumo de bens simbólicos e materiais. Para Certeau (2005), viver é negociar continuamente o valor do cotidiano, pois, embora a cultura seja essencialmente plural, essa pluralidade se manifesta de forma desigual, em virtude das relações de poder que atravessam sua produção e legitimação.

Embora Certeau não tenha direcionado seus estudos especificamente à infância, suas problematizações oferecem subsídios importantes para refletir sobre os discursos construídos em torno do lugar social da criança. Esses discursos, muitas vezes, reproduzem desigualdades estruturais, invisibilizando as infâncias nos diversos contextos em que elas se inserem — como a casa, a escola, a comunidade, entre outros espaços. Tais condições demandam a construção intencional de oportunidades concretas para que as crianças sejam ouvidas, reconhecidas e compreendidas como sujeitos sociais legítimos, especialmente no espaço escolar.

As sociedades não podem existir sem as crianças. Ser social implica partilhar com elas os significados e sentidos do mundo. Assim, sem o envolvimento ativo das crianças na elaboração das narrativas e interpretações sobre os lugares que habitam, qualquer discurso sobre a vida coletiva será incompleto. Reconhecer e valorizar a participação das crianças na produção simbólica e material da cultura é, portanto, condição necessária para uma educação mais democrática, equitativa e sensível às infâncias.

Diante desse contexto, a formação docente voltada à Educação Infantil no campo precisa considerar atentamente os desafios e as potencialidades que caracterizam as infâncias ribeirinhas, com o objetivo de promover o desenvolvimento integral de todas as crianças, respeitando suas especificidades socioterritoriais e culturais. A construção de práticas pedagógicas contextualizadas exige que educadores compreendam as dinâmicas locais, especialmente aquelas que impactam diretamente a organização da vida escolar.

Como já apontado anteriormente, o movimento das águas — cheias e vazantes — constitui um dos principais fatores que influenciam o funcionamento das escolas ribeirinhas. Diferentemente da lógica adotada nas zonas urbanas, o calendário escolar nas unidades situadas em áreas rurais e nas ilhas do município de Belém é ajustado conforme as condições hidrográficas da região. Nesses territórios, o ano letivo tem início em janeiro e se estende até dezembro, podendo sofrer alterações de acordo com os níveis das águas, especialmente durante os períodos críticos de vazante, que dificultam o acesso às comunidades.

A responsabilidade pela elaboração do calendário escolar da área ribeirinha da Rede Municipal de Ensino de Belém (RMEB) é da Gerência de Documentação e Auditoria Escolar da SEMEC, que considera variáveis como o deslocamento dos estudantes — grande parte dos quais reside em comunidades distantes —, o comportamento das marés e a relação cotidiana com a natureza que caracteriza essas populações.

Dados da rede indicam que, em média, apenas 20% das crianças matriculadas na escola da ilha de Outeiro residem na própria comunidade. Como não há outra escola próxima na zona rodoviária, esta unidade atende também alunos oriundos de ramais e ilhas vizinhas, os quais são transportados em micro-ônibus mantidos pela prefeitura. De acordo com o §3º do Art. 8º da Resolução CNE/CEB nº 2/2008, a oferta de transporte escolar é de responsabilidade do município. Em Belém, a SEMEC disponibiliza veículos que percorrem os ramais de terra, como o ramal da Cooperativa, e, nos meses de setembro e outubro — período em que a vazante se intensifica, tornando o transporte fluvial inviável —, estende esse serviço também aos professores.

A maioria dos docentes que atuam na escola reside na zona urbana de Belém, incluindo o diretor da unidade. Apenas a professora responsável pela turma da Educação Infantil vive na própria comunidade. Durante o período de cheia do rio, os professores deslocam-se até a escola por meio de uma pequena embarcação motorizada (canoa com motor de rabeta), com capacidade para até oito pessoas. A embarcação parte diariamente do porto de Icoaraci, em Belém, às 7h da manhã, retornando às 17h.

Fotografia 2: Transporte de acesso dos professores à escola via fluvial por motor de rabeta

Durante o período de cheia, o tempo médio de deslocamento dos professores que residem na zona urbana de Belém até a escola ribeirinha é de aproximadamente 15 a 30 minutos. No entanto, com a intensificação da vazante, esse tempo pode se estender por até uma hora, em virtude das dificuldades de navegação e acessibilidade. Nesse cenário, o próprio trajeto diário passa a integrar o processo de construção identitária do docente que atua no contexto ribeirinho. O deslocamento, mais do que um simples percurso físico, constitui-se como um elemento simbólico e concreto que demarca o início de um vínculo com o território, com os sujeitos locais e com os desafios específicos que atravessam a prática pedagógica nesses espaços.

Não são poucos os casos de profissionais que, ao se depararem com as adversidades do acesso — associadas às instabilidades naturais, à precariedade do transporte e ao isolamento geográfico — optam por não permanecer nas escolas da zona rural. Essa experiência reforça a importância de se compreender a docência no campo não apenas como uma função técnica, mas como uma escolha que implica compromisso, pertencimento e ressignificação constante da própria prática.

Nesse sentido, dialoga-se com Heller (2000), ao considerar que a identidade é uma forma de afirmação (ou negação) do humano, que se concretiza nas interações sociais e nas ações cotidianas e não cotidianas. Para a autora, as identidades não são fixas, mas construções simbólicas que se articulam às práticas sociais, conferindo ao sujeito um posicionamento específico no tecido social — seja por meio da classe, grupo, profissão ou território. Assim, a identidade docente no campo — e, mais especificamente, na região ribeirinha — emerge da relação direta com as condições concretas de existência, sendo forjada no encontro entre o sujeito, a realidade local e as escolhas que ali se impõem. Para Heller (2000, p. 17):

A vida cotidiana é a vida de todo homem. Todos a vivem, sem nenhuma exceção, qualquer que seja seu posto na divisão de trabalho intelectual e físico. Ninguém consegue identificar-se com sua atividade humano-genérica a ponto de poder desligar-se inteiramente da cotidianidade. E, ao contrá, não há nenhum homem, por mais “insubstancial” que seja, que viva tão somente na cotidianidade, embora essa o absorva preponderantemente.

No cotidiano escolar, constroem-se interações com o tempo, o espaço, os saberes, os desejos, os elementos do imaginário e a cultura, em constante relação com o outro. A existência humana se configura, portanto, como uma experiência coletiva, em que não se vive de forma isolada, mas por meio de práticas sociais compartilhadas. As relações cotidianas são marcadas pela maneira como os sujeitos conduzem suas vidas pessoais e profissionais em sociedade, sendo o cotidiano organizado a partir de um enraizamento que resulta da convivência social e da capacidade do ser humano de situar-se no mundo e reconhecer-se como parte de um grupo. Esse pertencimento orienta não apenas a vida individual, mas também as dimensões coletivas da existência.

No contexto desta pesquisa, a vivência do cotidiano escolar ribeirinho proporcionou um olhar ampliado sobre os modos de organização pedagógica e as expressões culturais presentes no cotidiano da escola. Foi possível observar como esses elementos se entrelaçam com as características específicas do território, ao mesmo tempo em que dialogam com influências da cultura urbana, criando um espaço híbrido de práticas e significados. Esse processo de análise, leitura e escrita, realizado em um movimento não cotidiano de pesquisa, permitiu refletir criticamente sobre as marcas da cultura local e os desafios da educação em contextos de transição e tensão cultural.

Durante a observação participante em uma turma de pré-escola da Educação Infantil, foram identificadas práticas rotineiras que se aproximam de modelos urbanos de organização pedagógica, como o início das atividades com um momento de agradecimento a uma entidade divina, rodas de conversa sobre o dia anterior, contação de histórias, tempo destinado à alimentação e execução de tarefas orientadas pela professora. No entanto, também se evidenciaram práticas que dialogam diretamente com a realidade socioambiental do entorno, compondo uma proposta educativa enraizada no território.

Um exemplo significativo ocorreu durante o desenvolvimento de uma atividade sobre hábitos de higiene, prevista no planejamento pedagógico. O objetivo da aula era abordar práticas de cuidado corporal, como a importância do banho, do corte de unhas e da lavagem dos cabelos. A proposta foi realizada de forma concreta, com a turma se deslocando até o igarapé situado ao lado da escola, onde as crianças tomaram banho sob a orientação da professora, que, enquanto conduzia a vivência, dialogava com o grupo sobre os cuidados com o corpo e o valor da higiene. Essa experiência ilustra como o espaço natural pode ser incorporado de maneira significativa ao currículo, promovendo uma aprendizagem contextualizada e sensível à realidade das infâncias ribeirinhas.

Fotografia 3: Quando a sala de referência não tem paredes

A prática cotidiana de agradecimento a uma entidade divina no início das aulas, observada na turma de Educação Infantil, provocou reflexões acerca do princípio da laicidade do Estado e da presença recorrente de rituais confessionais em contextos escolares públicos. Essa observação, respaldada por experiências anteriores enquanto pedagogas atuantes em escolas municipais e assessoramentos pedagógicos nas divisões distritais da cidade de Belém, revela a persistência de práticas religiosas no cotidiano escolar, especialmente na educação das infâncias.

A permanência desses elementos pode ser compreendida à luz da formação histórica da sociedade brasileira e do próprio sistema educacional, profundamente influenciados pela tradição cristã. Desde o período colonial, com a chegada da ordem dos jesuítas ao Brasil, a educação esteve atrelada à doutrina religiosa, imprimindo marcas que ainda reverberam nas rotinas escolares, mesmo após a instituição do Estado laico.

Tais práticas não ocorrem de forma descontextualizada. Elas são construídas e transmitidas no cotidiano pelos adultos – professores, gestores e familiares – cujas formações sociais estão, em grande medida, permeadas pela religiosidade cristã, internalizada nas experiências vividas e nas manifestações culturais das comunidades.

Contudo, é necessário reconhecer que a escola pública brasileira configura-se como um espaço de grande heterogeneidade social, cultural e religiosa. Crianças e adultos ali presentes compartilham distintas origens econômicas, étnico-raciais, religiosas e estéticas. Diante disso, torna-se essencial problematizar até que ponto a incorporação de práticas religiosas no cotidiano escolar respeita a diversidade e assegura os princípios de equidade e liberdade de crença, conforme previsto na Constituição Federal.

Ao mesmo tempo, é importante considerar que, nas interações com os adultos e com o ambiente escolar, a criança constrói sua identidade a partir de múltiplas referências culturais. A religiosidade, enquanto parte da experiência comunitária e familiar, pode emergir como um elemento significativo dessa construção. Assim, o desafio que se coloca para a escola pública é o de criar condições para que todas as manifestações culturais e religiosas sejam reconhecidas e debatidas em uma perspectiva crítica e plural, sem a imposição de um único modelo de crença como verdade universal.

Outro aspecto relevante observado durante o desenvolvimento da pesquisa refere-se às falas das crianças, frequentemente permeadas por referências a fatos noticiados em telejornais. Nos diálogos estabelecidos entre si ou com a professora, emergiram acontecimentos da atualidade, veiculados tanto pela televisão quanto pelas redes sociais. Essas manifestações evidenciam que, ao contrário de visões estereotipadas sobre o isolamento da zona rural, as infâncias ribeirinhas estão inseridas em circuitos contemporâneos de informação e comunicação, participando de maneira ativa da cultura midiática.

A inserção no cotidiano escolar por meio de uma abordagem de pesquisa participante possibilitou uma compreensão ampliada dos movimentos de construção social nos quais as crianças estão envolvidas. Foi possível observar de forma atenta como elas se apropriam dos espaços escolares, como participam das atividades propostas pela professora, como interagem durante o momento de alimentação e como respondem às orientações, seja por meio da escuta ativa, seja pela observação e imitação dos pares.

Essas experiências revelam a agência das crianças nos processos educativos e reforçam a importância de reconhecer os múltiplos saberes que elas trazem consigo, os quais são constituídos em suas vivências familiares, comunitárias e midiáticas. Desse modo, reafirma-se a necessidade de considerar a criança como sujeito histórico e social, que participa ativamente da produção de significados no contexto escolar e fora dele. Para Heller (1987, p. 21-22):

Todo homem ao nascer se encontra em um mundo já existente, independentemente dele. Este mundo já se apresenta constituído e aqui ele deve conservar-se e dar prova de sua capacidade vital. O particular nasce em condições sociais concretas. Antes de tudo, deve aprender a usar as coisas, apropriar-se dos sistemas de usos e dos sistemas de expectativas, isto é, deve conservar-se exatamente no modo necessário em uma época determinada no âmbito de uma camada social dada. Assim, a reprodução do homem particular é sempre a reprodução do homem histórico, de um particular em um mundo concreto.

A humanização das crianças ocorre nas condições concretas em que a educação é organizada, sendo diretamente relacionada ao reconhecimento da criança como sujeito de direitos e protagonista do seu próprio desenvolvimento. Leontiev (2004) destaca que o processo de humanização é, essencialmente, um processo educativo. Tal compreensão impõe ao professor o desafio ético e pedagógico de elaborar propostas que considerem a criança como sujeito ativo, capaz de produzir cultura e significados em uma sociedade marcada pela diversidade e pela complexidade das relações sociais, dentro e fora da escola.

Na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural, o processo de aprendizagem é compreendido como um fenômeno relacional, que envolve a criança, a cultura e os adultos (professores e outros mediadores), todos ocupando papéis centrais e interdependentes. A aprendizagem se efetiva quando a criança é colocada como agente das situações vividas, o que exige a organização intencional dos tempos, espaços, relações e atividades de forma a favorecer ações autônomas e significativas. Esse processo requer, ainda, que a escuta das crianças seja exercida como prática pedagógica ativa – não apenas permitindo que falem, mas construindo um espaço real de consideração de seus desejos, ideias e percepções. Aqui, a escuta é entendida como metáfora da disponibilidade e do reconhecimento da criança como interlocutora legítima no contexto escolar.

Com base na Teoria Histórico-Cultural, especialmente nos estudos de Vigotski (2012; 2014), a análise dos significados atribuídos pelas crianças da Educação Infantil em contexto ribeirinho evidencia que suas aprendizagens se constituem a partir das experiências vividas na escola e na comunidade. As falas expressas em atividades dialógicas e as brincadeiras observadas durante o período da pesquisa revelam que, para essas crianças, estar na escola significa estar em relação: com os colegas, com os professores e com o próprio território que habitam. As aprendizagens se articulam nas interações construídas nas rotinas escolares e nas situações de partilha, reafirmando o papel ativo das crianças nos processos educativos.

Falar de nós, professoras e professores, pedagogas e pedagogos, como organizadores do ambiente educativo, está para além de organizar o espaço para receber crianças. Nos coloca na responsabilidade de pensar cada canto e objeto da sala como promotor do desenvolvimento humano, planejando esse espaço no coletivo com outros professores e professoras e com as crianças, de maneira que as especificidades de suas vivências ribeirinhas sejam consideradas, como aponta o Parecer CNE/CEB Nº 20/2009:

Uma política que promova com qualidade a Educação Infantil nos próprios territórios rurais instiga a construção de uma pedagogia dos povos do campo – construída na relação intrínseca com os saberes, as realidades e temporalidades das crianças e de suas comunidades – e requer a necessária formação do professor nessa pedagogia (BRASIL, 2009a, p. 12).

Diante do exposto, nota-se a importância de uma política educacional que valorize a Educação Infantil nos territórios rurais, reconhecendo que essa educação deve ser construída a partir da realidade cultural, social e temporal das crianças e das comunidades do campo. Ela sugere que não basta simplesmente replicar modelos urbanos ou generalizados; é fundamental desenvolver uma pedagogia específica dos povos do campo, que dialogue diretamente com seus saberes tradicionais, ritmos de vida e contextos locais.

Além disso, o texto presente no parecer CNE/CEB Nº 20/2009 ressalta que essa proposta exige uma formação docente adequada e contextualizada, ou seja, professores precisam ser preparados para atuar nesse cenário particular, compreendendo as especificidades das crianças e suas comunidades. A formação dos professores é vista como um elemento-chave para que a pedagogia dos territórios rurais seja implementada com qualidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É preciso enxergar a potência de cada criança como capaz de se humanizar nas condições de vida e cultura que estão inseridas, valorizando suas aprendizagens coletivas e ampliando suas referências acerca do mundo. O olhar atento das professoras e professores que compartilham esse momento da vida em processo necessita de uma formação sensível de acolhimentos dos afetos, falas, gestos, desenhos e brincadeiras que refletem as linguagens empregadas pelas crianças para apreender o mundo e expressar aquilo que sabem sobre ele.

O processo formativo de professores deve considerar que cada pessoa, ao passar por um curso de licenciatura, saia dele com as condições de entender como as pessoas aprendem e se desenvolvem e como organizar as condições para que o processo de humanização aconteça.

A educação infantil carrega em si um mundo de complexidades que exigem profunda reflexão sobre os saberes e as potências de bebês e crianças. Precisamos continuar trabalhando para superar a ideia das escolas de primeira infância como um tempo de preparação para o processo de alfabetização no ensino fundamental, e jogar cada vez mais luz na defesa de uma proposta pedagógica que respeite os direitos da criança tendo como eixo as interações e a brincadeira, entendendo a brincadeira como expressão das culturas infantis.

Quando decidimos produzir pesquisas sobre a realidade local, muitas vezes desconhecidas pelo restante do país, desejamos ampliar o debate sobre as infâncias amazônicas para entendermos cada vez mais como se organizam suas dinâmicas e como podemos ser melhores profissionais para atuar junto às crianças, que contam com o nosso apoio para desvelar o mundo e aprender sobre ele.

Nas escolas ribeirinhas, a relação com a natureza compõe as relações cotidianas de vida. Essas experiências corpóreas, sensíveis, sociais e afetivas, vão constituir os recursos de ação e interação das crianças com o seu meio, e sobre o qual o professor ou a professora precisam considerar no momento de organizar o fazer pedagógico.

No espaço escolar, os intercâmbios entre os saberes e fazeres do local articulam-se com o global. Do ponto de vista da constituição da identidade da criança ribeirinha, os fazres pedagógicos devem respeitar e trabalhar as diversidades e dinâmicas próprias dos sujeitos como forma de enriquecer a aprendizagem e construir novas práticas sociais e igualitárias, sedimentadas no respeito ao outro.

Cabe aos adultos e pessoas mais experientes a tarefa de cuidar/educar, promovendo experiências que permitam às crianças se constituírem pessoas numa perspectiva de emancipação. Para a educação infantil ribeirinha, considerar que cada criança tem um contexto na zona rural, é compreender que as infâncias são compostas por experiências diferentes e demandam outras experiências geradas a partir das dinâmicas culturais específicas.

Esperamos ampliar a rede de debates ao compartilhar as narrativas vividas e as reflexões e discussões geradas sobre a educação infantil ribeirinha nesse processo. Desejamos continuar ampliando nosso olhar para observar atentamente as formas de relações construídas de forma peculiar na região em que vivemos a fim de alargarmos a rede de estudos e pesquisas da infância amazônica, enxergando a criança como sujeito “histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL, 2009b).

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, S. V.; BARRETO, M. G. C. (orgs.). Crianças e jovens no Amazonas (XVI- XIX): imaginás e representações históricas. Manaus: UEA, 2007.

ALMEIDA, S. V.; BARRETO, M. G. C. (orgs.). Outros sujeitos, outras pedagogias. Petrópolis: Vozes, 2012.

ARIÈS, P. História social da criança e da família. Trad. Dora Flaksman. 2 ed. de Janeiro: LTC, 2011.

ARROYO, M. G.; CALDART, R. S.; MOLINA, M. C. (orgs.). Por uma educação do campo. 3 ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

BENCHIMOL, S. Amazônia: formação social e cultural. 3 ed. Manaus: Valer, 2009.

BRASIL. Parecer CNE/CEB 20/2009. Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: MEC, SEB, 2009a.

BRASIL. Resolução nº 5 de 17 de dezembro de 2009. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI. Brasília: MEC, SEB, 2009b.

BRASIL. Resolução CNE/CEB 2/2008. Diá Oficial da União. Brasília, 29 de abril de 2008. Seção I, p. 25. Estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo. Brasília: MEC, SEB, 2008.

CERTEAU, M. A Cultura do Plural. Campinas: Papirus, 2005.

CHAVES, M. P. S. R. Uma experiência de pesquisa-ação para gestão comunitária de tecnologias apropriadas na Amazônia: o estudo de caso do assentamento de Reforma Agraria Ipora. Tese Doutorado em Política Científica e Tecnológica – Universidade Estadual de Campinas. Campinas – SP, 2001.

FRAXE, T. J. P.; WITKOSKI, A. C.; MIGUEZ, S. F. O Ser da Amazônia: identidade e invisibilidade. Cienc. Cult. Vol. 61. Nº 3. São Paulo, 2009. Disponível em: <http://cineciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009>. Acesso em: 10 jun. 2020.

FOCHI, P. S. Ludicidade, continuidade e significatividade nos campos de experiência. In: FINCO, D.; BARBOSA, M. C. S.; FARIA, A. L. G. Campos de Experiência na Escola da Infância: contribuições italianas para inventar um currículo de educação infantil brasileiro. Campinas: Edições Leitura Crítica, 2015.

HELLER, A. O cotidiano e a história. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 6 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

HELLER, A. Sociología de la vida cotidiana. 2 ed. Barcelona: Ediciones Península, 1987.

KRAMER, S. A política do pré-escolar no Brasil: a arte do disfarce. 8 ed. São Paulo: Cortez, 2006.

KUHLMANN JR., M. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. 2 ed. Porto Alegre: Mediação, 1998.

BELÉM. Conselho Municipal de Educação. Secretaria Municipal de Educação. Proposta Pedagógico-Curricular de Educação Infantil. SEMEC: BELÉM, 2021.

LEONTIEV, A. N. O homem e a cultura. In: LEONTIEV, A. N. O desenvolvimento do psiquismo. Trad. Rubens Eduardo Frias. 2 ed. São Paulo: Centauro, 2004.

OLIVEIRA, A. P. L. C. Os significados construídos pelas crianças da educação infantil ribeirinha de Manaus.116f. Dissertação (Mestrado em Educação) Faculdade de Educação, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2018.

PRE, M. D. (org.). História das crianças no Brasil. 4 ed. São Paulo: Contexto, 2004.

SANTOS, B. S. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitanismo multicultural. de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

SILVA, T. M. D.; PASUCH, J. A importância da Educação Infantil na constituição da identidade das crianças como sujeitos do campo. In: BARBOSA, M. C. S. Oferta e Demanda de Educação Infantil do Campo. Porto Alegre: Evangraf, 2012.

SOLIMÕES, A.C.C. Impactos da precarização do trabalho sobre a saúde das docentes da educação infantil. Dissertação de mestrado. Programa de pós graduação em Educação UFPA, 2015.

VIGOTSKI, L. S. Obras escogidas II: pensamento y lenguage conferencias sobre Psicologia. Madrid: Machado, 2014.

VIGOTSKI, L. S. Obras escogidas III: problemas del desarollo da la psique. Madrid: Machado, 2012.

1Graduada em Pedagogia pela UFPA, com especialização em Ensino-Aprendizagem da Língua Portuguesa nos anos iniciais em escolas ribeirinhas pela UFPA e Ensino da Matemática nos anos iniciais em escolas ribeirinhas pela UFPA. E-mail: rosecleian@bol.com.br.

2Doutor em Ciências da Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Educação da Faculdade Interamericana de Ciências Sociais – FICS; Mestre em Educação e Cultural pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura pela Universidade Federal do Pará – UFPA; Mestre em Ciências da Educação – FICS; Especialista em Gestão e Planejamento da Educação – UFPA; Especialista em Gestão Financeira e de Projetos Sociais – Faculdade de Patrocinio -FAP; Graduado em pedagogia – UFPA; Graduado em Letras Habilitação em Língua Inglesa – UFPA; Graduado em Sociologia – UNIASSELVI; Acadêmico de Direito pela Faculdade Estratego. E-mail: profphabiopinto@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7169-2716.