REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/pa10202505101906

Lucas Rugério Diógenes1

Kévy Perondi Silva2

Jennifer Alves Rates Gomes3

RESUMO

A transformação tecnológica impactou profundamente as dinâmicas sociais, a forma de subsistência e de relacionamento, fruto da crescente digitalização. Este estudo analisa a ascensão da inteligência artificial e o seu impacto na liberdade de expressão e na democracia no meio digital, com especial enfoque no processo eleitoral brasileiro. Recorrendo a uma abordagem qualitativa e a um método dedutivo, o estudo analisa como a disseminação de desinformação e a utilização de tecnologias emergentes fragilizam a soberania popular e comprometem a integridade democrática. Conclui-se que a ausência de um marco regulatório específico potência o desequilíbrio social e evidencia a necessidade urgente de readequação normativa para preservar a segurança e a transparência dos processos eleitorais.

Palavras chaves: inteligência artificial; democracia digital; liberdade de expressão; processo eleitoral.

ABSTRACT

Technological transformation has had a profound impact on social dynamics, livelihoods and relationships, as a result of growing digitalization. This study analyzes the rise of artificial intelligence and their impact on freedom of expression and democracy in the digital environment, with a special focus on the Brazilian electoral process. Using a qualitative approach and a deductive method, the study analyzes how the spread of disinformation and the use of emerging technologies weaken popular sovereignty and compromise democratic integrity. It concludes that the absence of a specific regulatory framework increases social imbalance and highlights the urgent need for regulatory adjustments to preserve the security and transparency of electoral processes.

Keywords: artificial intelligence; digital democracy; freedom of expression; electoral process.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, a liberdade de expressão, duramente abalada pelo longo período de ditadura militar e suas diversas formas de censura, conseguiu se reerguer. Por essa razão, a Constituição de 1988, ao assegurar, em seu artigo 5º, a livre manifestação do pensamento (inciso IV), vedar o anonimato (inciso XIV) e garantir o direito à informação (inciso XXXIII), não apenas reafirmou esse compromisso como o consolidou em bases democráticas. Aplicado ao processo eleitoral, como direito fundamental de primeira ordem, a liberdade de expressão é o instrumento que permite ao indivíduo manifestar suas opiniões, construir consensos e escolher projetos sem interferência ou censura do Estado, tendo em vista que um regime democrático saudável pressupõe, acima de tudo, um ambiente de livre circulação de ideias, no qual todos tenham voz. Pelo menos, esse sempre foi o ideal almejado: o pleno exercício da cidadania, por meio da opinião política informada.

Ocorre que esse cenário foi substancialmente alterado pelos avanços tecnológicos do século XXI, com a ascensão das redes sociais, as Big Techs e a recente era de implementação da Inteligência Artificial (IA). Esses elementos trouxeram novos contornos ao debate sobre o uso responsável da liberdade de expressão, especialmente diante do fenômeno da (des)informação, não mais restrita a atores específicos, e nem as antigas formas de controle, dado que, no atual estágio informacional, qualquer indivíduo pode disseminar informações, bastando, para isso, estar conectado à internet. Por essa razão, evidencia-se a necessidade da presente análise, que se volta à (re)conformação da liberdade de expressão especialmente ao processo eleitoral, à medida que cresce, de forma exponencial, o arsenal à disposição dos ‘detratores’ da democracia. Sob está ótica, insere-se os riscos, presentes e futuros, da potencialidade da IA.

À vista disso, este artigo buscou analisar como as tecnologias emergentes fragilizaram – como uma erosão – o processo eleitoral brasileiro, um dos pilares fundamentais do Estado Democrático. Não à toa, desde o pleito de 2022 – considerando o paradigma impactante das eleições de 2018 – observa-se um cenário em que a desinformação digital tem desgastado a confiança nas instituições eleitorais. Esse sistema, há décadas utilizado para encerrar ciclos e inaugurar novos capítulos na história política do país, tem a sua frente o desafio das redes desreguladas, e as recentes ondas de implementação da IA. Inclusive, a propagação de narrativas manipuladas tem gerado questionamentos sobre a própria integridade da democracia, distorcendo a realidade e colocando em xeque tanto o exercício do voto quanto a autonomia política do eleitor. Ante tal quadro, a relevância do tema é inegável.

Nesse contexto, a problemática central deste estudo: qual a eficácia das normas reguladoras vigentes no controle do uso das Redes Sociais e Big Bechs, e agora da inteligência artificial (IA), na disseminação de desinformação – consonante as fakes News e, as atuais, deepfakes – durante o processo eleitoral? A hipótese é de que o ritmo acelerado das transformações tecnológicas supera a capacidade das instituições em regulamentá-las de maneira eficaz. Além disso, de que a hipertrofia legislativa, corrobora com o número de players dispostos a desafiar a eficácia do jogo democrático, logo a própria soberania popular.

Delimitando o enfoque, este trabalho tem como cerne apontar quais os efeitos negativos da ausência de um marco regulatório específico para as redes sociais – Big Techs – e da IA no processo eleitoral, considerando tanto o uso de algoritmos quanto os dados – Big data – que os alimentam. O objetivo é verificar até que ponto a ausência de um modelo regulatório, elasteceu a liberdade de expressão digital, ao ponto de dissociar seu uso, contrário a ampliação de debates e o fortalecimento do estado, indo de encontro a conformidade com as regras eleitorais. E, ainda, entender como uma sociedade movida a informação, foi erodindo à medida que as regulações não ocorreram.

Com esse fim, o estudo se divide em três fases distintas, mas que, ao final, associam-se para atingir o objetivo principal proposto. A primeira fase, reconstruir o breve caminho do ‘ideal’ da liberdade de expressão até o desencanto com as mídias, resultado da ‘plataformização’. A segunda, o desembocar na era das eleições de ‘alto risco’, com a implementação da IA e o poder dos algoritmos. Para e, por fim, analisar o processo eleitoral, à luz dos marcos regulatórios, e a existência de lacunas, tendo em conta o ineditismo das alterações realizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com a alteração da Resolução n. 23.610/2019, que trata de propaganda eleitoral, trazendo os casos de proibição do uso da inteligência artificial (IA).

A pesquisa, de natureza básica, foi realizada com o objetivo de compreender os efeitos do uso desvirtuado da inteligência artificial no processo eleitoral, sobretudo diante da ausência de uma regulamentação eficaz, que comprometeu a liberdade de expressão e a democracia digital. Adotou-se o método dedutivo, partindo de princípios jurídicos e constitucionais consolidados para analisar a atuação das legislações frente ao uso desenfreado da IA nesse contexto. Com caráter exploratório e descritivo, o estudo mapeou as formas pelas quais a inteligência artificial influenciou o comportamento dos eleitores, especialmente pela propagação de informações distorcidas, como fake News e deepfakes, que afetaram a formação crítica e consciente da decisão eleitoral. Também foram descritas as implicações legais e constitucionais decorrentes desses impactos, buscando uma compreensão abrangente do tema.

A investigação consistiu em uma revisão sistemática da legislação, conduzida por meio de pesquisa bibliográfica, com a análise de artigos acadêmicos, livros e documentos jurídicos relacionados à inteligência artificial, processo eleitoral, democracia digital, liberdade de expressão e princípios constitucionais. A abordagem qualitativa permitiu examinar de forma aprofundada as interações entre o uso da IA no processo eleitoral, os direitos fundamentais e as questões jurídicas e constitucionais envolvidas. Foram analisados discursos jurídicos, interpretações normativas e jurisprudências pertinentes. As fontes consultadas incluíram bases como TSE, Senado, Câmara dos Deputados e Google Acadêmico, escolhidas por sua relevância e abrangência, garantindo uma visão sólida e rigorosa do problema proposto.

Ao final deste trabalho, espera-se apresentar uma reflexão sobre o impacto dessas transformações e dos desafios no caminho dos próximos processos eleitorais, na busca, por meio de seus representantes, estabelecer meios regulatórios para garantir a segurança, a transparência e a confiabilidade dos processos democráticos, sem comprometer os direitos fundamentais dos cidadãos. Afinal, há uma linha tênue de que a tecnologia pode ser uma aliada para se tornar uma ameaça à estrutura democrática vigente. A escolha, pois, há que ser tomada.

2 RESULTADOS

Este artigo compreende a desinformação como um fenômeno complexo e, para decifrá- lo, elegeu duas de suas formas mais nocivas à democracia eleitoral como análise: i) as fake news, entendidas juridicamente como “[…] mensagens propositadamente mentirosas capazes de gerar dano em busca de vantagem’ (Rais, 2021, p. 271), e ii) as recentes deepfakes, definidas como “[…] modo profundo e refinado de propagação da desinformação, por meio de vídeos […], cuja imagem e áudio são adulterados com o intuito de manipular […]” (Rais, 2021, p. 272- 273). Mais do que limitar-se a esses conceitos, a pesquisa os utilizou como chaves para desvendar um ecossistema mais amplo – onde a desinformação se ramifica, adapta-se e corrói o espaço público, transformando plataformas digitais em arenas de disputas antidemocráticas. Essa opção terminológica reflete a compreensão da desinformação como tronco do qual derivam tais manifestações, isto é, expressões contemporâneas de um desalinhamento estrutural que será detalhado.

Mediante as pesquisas realizadas, constatamos que o cenário digital vigente, “[…] democracia virtual” (Levy, 2019, online), gerou um paradoxo: se, por um lado “[…] deu voz a minorias, a movimentos da sociedade civil, a políticos e agentes públicos […]” (Barroso, 2023, p. 93), por outro, ampliou desproporcionalmente a liberdade de expressão devido, entre outros aspectos, à falta de regulação, culminando no fim “[…] do romantismo com as perspectivas do mundo online com certo desalento frente às experiências concretas“ (Barcellos; Terra, 2022, p.

264) e o início do questionamento das tecnologias que, aos poucos, dominaram a informação. Consequentemente, o desafio consiste em recompatibilizar a liberdade do cidadão online – influenciada pelo interesse privado – para com os valores democráticos – em prol do interesse público e do bem comum – mediante normatização específica ou atualização das vigentes, haja vista que o desenho atual impulsiona o interesse, não pelo fato, mas por aquilo que engaja. Logo o binômio tecnologia-responsabilidade está desatualizado.

Da mesma forma, sob os tempos da “plataformização” (Prado, 2022, p. 162), a cada pleito carente desse desenho normativo, a soberania popular perde terreno à semelhança de um processo erosivo, em que, até aqui, três causas se identificam: i) do “agigantamento das plataformas (big techs)” (Moraes, 2025, p. 85), que hoje, pode-se dizer, dominam os meios de comunicação; ii) do falso espaço de ‘neutralidade’ das mídias sociais, que, por meio da coleta e uso de dados pessoais, influenciam os debates públicos “[…] de maneira negativa […]” (Moraes, 2025, p. 85) e de acordo com o melhor objetivo aos seus interesses econômicos e políticos – dissipação das fake news; e iii) da responsabilização desequilibrada, em favor das mídias digitais e as Big Techs, conquanto auferirem vultosos lucros, sem a contrapartida de uma moderação, minimamente, transparente.

Como agravante, a esse cenário já adverso soma-se um novo fator disruptivo: a Inteligência Artificial. Produto da “[…] quarta revolução industrial […]” (Barroso; Mello, 2024, p. 4), e, atualmente, elemento indissociável das mídias sociais, a IA – por sorte ou azar – expande-se iluminada por uma confluência de fatores para implementação, em específicos, dois elementos fundamentais: “[…] poder de computação e de dados […]” (Lee, 2023, p. 22). Pensada a partir do processo eleitoral, desemboca preocupações, especialmente quanto ao modelo IA generativa com as deepfakes, “[…] na medida em que simula pessoas falando coisas que jamais disseram, adulterando conteúdos e realidades de forma imperceptível para o cidadão” (Mello; Rudolf, 2023 apud Barroso; Mello, 2024, p. 4), desafiando o comprometimento do debate público digital, ao submeter o eleitorado a teorias conspiratórias e/ou artificiais direcionadas, logo cada vez mais distantes da participação política esclarecida.

Diante disso e dos riscos associados à IA, “[…] capaz de captar informações de maneira massiva, assim como organizar e avaliar dados para otimizar processos afetos à tomada de decisão […]” (Alvim; Núñez; Monteiro, 2024, p. 51), o quadro que se colore é da imprescindível ação do Poder Legislativo, em criar um marco regulatório, ainda que inicialmente amplo, haja vista, consoante os mesmos autores, que “a tarefa regulatória não é simples” (p. 152), e os ingredientes acrescidos não podem ser interpretados como alarmismo. Não obstante, tal ação, atrasada até aqui, representa um imperativo necessário em defesa da democracia, da soberania popular, e, principalmente, do reestabelecimento da opinião do cidadão, baseada em fatos, livre da opacidade algorítmica que caracteriza as atuais plataformas digitais, reforçando o argumento do reequilíbrio da responsabilização das Big Techs.

Com base na análise das legislações vigentes4, dos trâmites legislativos para aprovação de normas e das diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral5, é possível perceber um esforço do Poder Legislativo em conter práticas indevidas e adaptar-se às transformações sociais, embora com resultados limitados ao longo do tempo. Com o advento da era da Big Data e das tecnologias digitais, surgiram demandas por atualizações legislativas mais ágeis, o que levou à inserção do Art. 57-J na Lei nº 9.504/976, conferindo ao TSE a competência de regulamentar a campanha eleitoral na internet, resultando em inovações como a Resolução TSE nº 23.610/2019, que trata da propaganda eleitoral e estabelece boas práticas. Ainda assim, nota-se que mesmo antes da virtualização já existia uma necessidade constante de revisar e atualizar a regulamentação para acompanhar as mudanças sociais e tecnológicas que impactam o processo eleitoral.

Gráfico 1 – Evolução das resoluções criadas pelo TSE

Como é possível observar no gráfico 1, mesmo antes da influência da internet e das IAs aplicadas ao processo eleitoral, já existia a necessidade de, a cada ano eleitoral, realizar modificações ou até mesmo criar regulamentações. Um exemplo disso é a Resolução nº 23.551/2017, que foi revogada pela Resolução TSE nº 23.610/2019, evidenciando a ineficácia da norma anterior, uma vez que seu conteúdo já não abrangia o contexto social vivenciado à época. Além disso, essa substituição normativa reflete uma conduta recorrente de alterações no processo eleitoral, observada entre os anos de 2014 e 2024, impulsionada por mudanças sociais que afetaram de forma direta ou indiretamente as campanhas eleitorais.

Gráfico 1 – Evolução das resoluções criadas pelo TSE

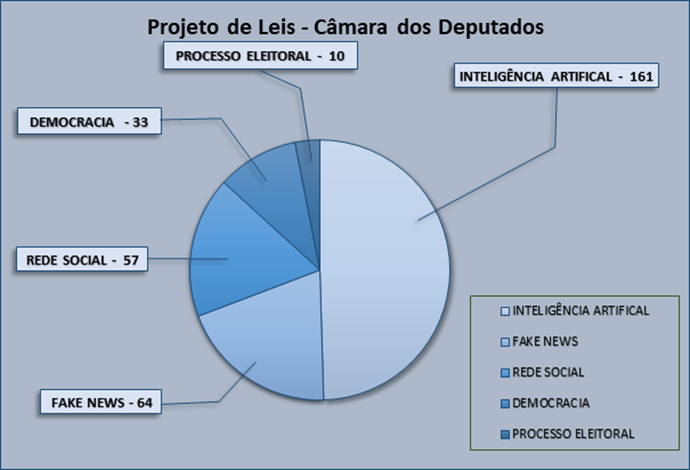

Além disso, é importante salientar que, conforme o gráfico 2 referente ao banco de dados da Câmara dos Deputados (CD), atualizado em 26/02/2025, há diversas propostas legislativas voltadas à regulamentação do processo eleitoral e de temas correlatos, como redes sociais, fake News, inteligência artificial e democracia virtual. No entanto, muitas ainda não avançaram. É o caso do PL das Fake News nº 2630/2020, que visa combater a desinformação digital e atribuir responsabilidades, e do PL da Inteligência Artificial nº 2338/2023, o qual dispõe sobre as diretrizes no uso da IA. Destaca-se ainda o PL nº 1197/2024, voltado ao uso da IA em campanhas eleitorais, considerado essencial frente aos desafios atuais. Esse contexto evidencia a complexidade de adaptar a legislação às rápidas transformações tecnológicas que impactam diretamente o sistema eleitoral, saindo de um prisma de realidade para o de esperança, já que, devido a morosidade legislativa, as normas entram em vigência já com cunho de defasada.

Gráfico 2 – Quantitativo de Projetos de Leis na CD

3 DISCUSSÃO

O processo eleitoral moderno enfrenta seu maior desafio: nas mãos de corporações como Meta e X, a comunicação one-to-all, sem controle editorial, transformou as plataformas digitais em arenas onde fake news lucram mais que verdades democráticas. Não à toa, esse ecossistema tóxico já mostrou seus frutos amargos: do Capitólio invadido em 2021 nos Estados Unidos (EUA) aos ataques de 8 de janeiro no Brasil, vemos a democracia ser substituída por uma ‘distopia algorítmica’, em que vitórias políticas se conquistam com potentes algoritmos, não com ideias. Por isso, chegamos ao ponto sem volta: ao fundir mundos real e virtual, criamos uma Ágora digital frágil, onde o lucro fala mais alto que o bem comum – não por um plano articulado, mas por uma inação consentida, que preferiu monetizar conflitos a preservar o tecido social.

Os novos gladiadores da arena eleitoral: as Big Techs e a liberdade de expressão digital (des)controlada

Como bem constrói a doutrina, a liberdade de expressão ‘clássica’, em teoria, foi alicerçada em um mundo escasso de informação, sendo o debate público, restrito a dois fatores: o primeiro, no monopólio dos meios de comunicação de televisão e rádio “[…] grandes veículos das mídias tradicionais […]” (Frazão, 2020, p. 549) paradigma à época, e o segundo, o alto valor financeiro que era preciso para subsidiar esse acesso. Consequentemente, o Estado, por meio da censura, era tido como um obstáculo, que “[…] se manifestava na proibição prévia e direta da divulgação de determinado conteúdo, sob pena de prisão, multa ou alguma outra sanção penal ou administrativa” (Wu apud Barroso, 2023, p. 45). Por outro lado, essa limitação de acesso trazia um benefício muito importante, o número de atores participantes, pois a quantidade limitada atuava em prol da democracia.

Nesse caminho afeto ao diálogo, assistimos, ainda, a proteção do exercício da liberdade de expressão constitucional, ampliada em “[…] seu duplo aspecto: o positivo, em que ‘o cidadão pode se manifestar como bem entender’, e o negativo, que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio da censura prévia” (Moraes, 2025, p. 57, grifo do autor), ponderado, sempre, quando em choque com outros direitos fundamentais – o direito à informação, por exemplo. Desse modo, perfazendo de forma inafastável a crença de que, com a chegada da revolução tecnológica, multiplicariam as vozes em defesa da democracia, servindo de base para o robustecimento do debate público, assim como da cidadania e dos outros valores civis e políticos. De forma ainda mais clara, reforçamos:

Em um primeiro momento, nas origens das [tecnologias da informação e da comunicação] (TICS), pensava-se que as novas tecnologias poderiam aumentar a qualidade das democracias. Especialmente fomentando a participação política, mas também a transparência e o acesso à informação, assim como as possibilidades de controle do poder (González-Torre, 2020 apud Alvim; Núñez; Monteiro, p. 22, tradução livre).

Tanto no plano internacional quanto interno, as últimas décadas revelaram uma realidade preocupante. Como bem sintetizam Barcellos e Terra (2022, p. 264), posição que endossamos, passamos da utopia teórica à “[…] propagação de desinformação” em um ritmo que superou nossa capacidade de regulação. Esse “desencanto […] da liberdade de expressão” (p. 265) surgiu quando seus pilares fundamentais – “[…] realização do governo democrático […]” e “[…] democracia deliberativa […]” (p. 266-267) – colidiram com a “[…] velocidade da revolução digital” (p. 265). Enquanto os Estados tentavam compreender esses fenômenos, as grandes empresas de tecnologia cooptaram essa nova dinâmica desinformativa. Dessa forma, o ambiente online, que prometia ser um espaço democrático, “[…] relativamente barato e acessível […]” (p. 267), revelou-se vulnerável às fake news, expondo os perigos do controle privado sobre o fluxo informacional. Quando aplicado às eleições, essa contradição se torna evidente:

As sociedades abertas, nesse contexto, assistem ao abuso do regime de liberdades decantado na multiplicação de mensagens por vezes ofensivas a oponentes e grupos minoritários, e em certos casos concebidas para fragilizar a base de confiança no sistema democrático ou no processo de seleção de representantes, de onde deriva a legitimidade do modo constitucional de ordenação da convivência (Alvim; Núñez; Monteiro, 2024, p. 34-35).

Em síntese, o ambiente público digital trouxe a arena novos jogadores sem adequar o espaço as novas ideias, mas especialmente as regras desse novo ambiente, as quais deveriam ser comuns, e não um terreno hábil a dispersão da desinformação.

Para Moore (2019, online), dois erros contribuíram para essa disfunção:

[o primeiro] […] erro foi não entender que tanto as pessoas que promoviam ideias democráticas e respeitavam as normas eleitorais quanto as pessoas que queriam causar confusão e disrupção estavam online. E para essas últimas, era mais fácil de se comunicar, devido à maneira como as plataformas funcionam. É mais fácil espalhar desarmonia e promover anarquia do que promover coesão e apoiar as convenções e princípios democráticos.

[o segundo] […] erro foi assumir que as plataformas estavam do lado somente da democracia. Quando, na verdade, eram ferramentas de transformação e disrupção, e não só os regimes autoritários poderiam ser ameaçados, mas também a democracia (grifo nosso).

Neste ponto, lido em conjunto com o atual cenário da “plataformização” (Prado, 2022, p. 162), um fato é curioso: a transformação das plataformas digitais, que, como citado por Moore, a escolha em prol da democracia era a expectativa, ainda mais pelos acontecimentos que as trouxeram à tona: a ebulição social nos estados sob regimes ditatoriais. Na excelente pesquisa de Moraes (2025, p. 89), constamos que:

Em diversos regimes ditatoriais, onde a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e o direito de reunião não eram consagrados, a população encontrou nas redes sociais – ainda insípidas do ponto de vista de utilização política – um novo instrumento de mobilização social e político, que permitia a comunicação e a organização de manifestações sem censura dos meios oficiais e, principalmente, sem a possibilidade de futura identificação para represálias dos setores oficiais dos regimes de exceção.

[…]

É muito importante que se reafirme que o nascedouro da utilização das redes sociais no campo político foi a favor da consagração da Democracia e da efetivação dos direitos consagrados há 75 anos pela declaração de direitos da ONU para todos os povos, em especial a livre manifestação do pensamento, o direito de reunião, o direito de participação política e, essencialmente, o direito ao voto livre e sigiloso para escolha de seus representantes (Ibid., p. 91, grifo nosso).

A propósito, não podemos ignorar o óbvio: por mais que se apresentem como espaços socializados, essas plataformas são, antes de tudo, “[…] empresas de capital aberto […]”’ (Lee, 2019, p. 113). Ou seja, sua natureza lucrativa as mantém reféns de interesses privados, mesmo quando servem ao público.

À vista disso, podemos refletir o movimento feito pelas Big Techs, longe de uma escolha ao acaso, mas um projeto – consciente ou não – de poder, diante da imensurável capacidade em transformar cenários ao fim almejado: econômico e político, como nesta quadra. Não à toa:

A instrumentalização exitosa das redes sociais […], não passou despercebida pelos grandes conglomerados (big techs) e por grupos extremistas, que viram nessa experiência uma dupla possibilidade: aumentar exponencialmente seus lucros econômicos e capturar e manipular esse novo instrumento de propagação de ideias – inicialmente democráticas, libertárias e igualitárias – para obtenção de poder político (Moraes, 2025, p. 91, grifo nosso).

E, embora paradoxal à primeira vista, por se tratar de nações com democracias maduras, do sec. XVIII até o sec. XX, os dados da realidade corroboram conosco. Aliás, todas possuem uma gigantesca estrutura, assim como donos privados, pessoas físicas, que a cada atualização da Forbes, se revezam no topo da lista dos homens mais riscos do planeta, ao custo nosso de cada dia: o tempo de tela e a economia dos dados, a Big Data.

Nesses dois ingredientes podemos compreender então, como, basicamente, estes impérios modernos foram esboçados, primeiro na economia para depois invadirem a política. Antes, cumpre destacar que o mais difícil as plataformas possuíam: o controle do meio informacional, como bem apontado. Com isso, o restante da equação foi mais simples, isto é, bastando um reajuste estratégico de objetivo.

A estratégia utilizada para atingir ambas as finalidades – obtenção de poder político e econômico – foi a mesma, a partir de estudos de inteligência artificial com a manipulação de algoritmos que, capturando todas as informações existentes em bancos de dados – oficiais e extraoficiais –, bem como aquelas fornecidas inocentemente pelos próprios usuários das redes sociais e dos serviços de mensageria privada em suas inúmeras conversas e inteirações, passaram a direcionar mensagens cientificamente preparadas para os diversos grupos (Moraes, 2025, p. 92, grifo nosso).

Nessa linha de análise, por meio da Big Data disponível, as Big Techs – amplamente dominantes no mercado publicitário, com a venda e direcionamento as grandes empresas – consentiram, sob o falseamento da ‘neutralidade’, com o encaminhamento de “[…] mensagens/publicidades conforme as vontades previamente manifestadas pelos próprios usuários, a partir da interação nas redes sociais e nos serviços de mensageria privada […]” (Moraes, 2025, p. 92). Essa entrada, como apresentamos nos resultados, muito provavelmente foi decisiva em processos eleitorais, ainda mais os que envolviam a participação de massas, e como demonstraria, de maneira cabal, o escândalo Facebook e a Cambridge Analytica, tais processos não mais seriam os mesmos.

Portanto, por mais que “ser árbitro de uma democracia decidida a se destruir [pareça] uma função ingrata […]” (Fisher, 2024, p. 22), não é esse o perfil adequado as plataformas digitais, hoje, verdadeiros “[…] oligopólios da informação […]” (Prado, 2022, p. 163) e senhores da “[…] privacidade [como] mercadoria” (Morozov, 2018, p. 36). Assim, é crítica a necessidade de, por parte do Estado, (re)conformar o uso da liberdade de expressão ao interesse público – e não privado, através de um modelo regulatório específico; além disso, dividir com os novos gladiadores da arena eleitoral, as Big Techs – por ostentarem a hegemonia do discurso online e, pelo mesmo motivo, não regularem adequadamente o debate digital, quando lhe cabiam – a responsabilidade por estancar a sedimentação dos próximos pleitos eleitorais, especialmente as eleições que alvorecem.

As eleições de alto risco: a IA e os poderosos algoritmos

Ao se falar em IA, a primeira impressão talvez nos leve a algo ultra tecnológico e apenas criado pelo brilhantismo da ciência atual. Mas isso está longe de ser uma verdade, ainda mais em um mundo “[…] onde nada parece realmente novo por muito tempo (Barroso; B. Barroso, 2023, p. 5). Ocorre que, desde os primeiros estudos até a ‘onda de implementação’, essa tecnologia desenvolveu-se de maneira tão exponencial, que a depender das aplicações esboçadas, a própria espécie humana poderá (re)definir o curso de sua história.

Como já analisado, esse cenário sobrelevou-se não só pelo avanço de suas técnicas, mas sim, em um conjunto de fatores, nomeadamente “[…] à concentração da indústria tecnológica, que se dedicou em construir os melhores algoritmos para as suas finalidades” (Dino; Aranha, 2024, p. 102). Mas, afinal, consciente de todo esse poderio, caberiam realmente as Big Techs, decidir os rumos dessa ferramenta tão disruptiva ao já conturbado processo democrático? Em resposta, e como veremos, talvez nem preciso seja; podendo fazer por si mesmo, à luz dos dados e do Machine Learning (ML) disponíveis.

Lee, um dos precursores no assunto, conta que “[…] Desde a sua criação, a IA passou por vários ciclos de expansão e retrocesso” (2019, p. 19). Porém, isso mudou, quando:

Em meados da década de 1950, os pioneiros da Inteligência Artificial estabeleceram uma missão com um propósito extremamente ambicioso, mas bem definido: recriar a inteligência humana em uma máquina.

[…]

Ao contrário da abordagem baseada em regras, os construtores de redes neurais em geral não fornecem às redes regras a serem seguidas na tomada de decisões. Eles simplesmente inserem muitos exemplos de um determinado fenômeno – imagens, jogos de xadrez, sons – nas redes neurais e permitem que as próprias redes identifiquem padrões dentro de dados. Em outras palavras, quanto menos interferência humana, melhor (Ibid., p. 19-21, grifo nosso).

A partir daí, com o boom computacional e a erupção de dados, tudo a reboque da internet, chegamos até aqui, a problematização frente a tamanha capacidade em moldar a tomada de decisão. Em cena, descortina-se o aprendizado profundo, que por meio dos potentes algoritmos “[…] usam grandes quantidades de dados de um domínio específico para tomar uma decisão que otimiza um resultado desejado” (Lee, 2019, p. 23). Por isso, a preocupação tão emergente dos riscos que poderão desembocar aos processos eleitorais, posto que a nossa atual era é a dos dados.

Ainda que o nosso objetivo não seja enveredar por toda a tecnicidade da ferramenta, importa conhecer, sucintamente, o objeto estudado. Para isso, alguns conceitos se fazem necessários, sendo o primeiro e primordial deles, a IA. Consoante os autores Dino e Aranha (2024, p. 104), ao citarem a definição dada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), podemos entendê-la como:

[…] um sistema baseado em máquina que, para objetivos explícitos ou implícitos, infere, a partir das informações que recebe, como gerar resultados como previsões, conteúdos, recomendações ou decisões que podem influenciar ambientes físicos ou virtuais. Diferentes sistemas de IA variam nos seus níveis de autonomia e adaptabilidade após a implantação (tradução dos autores).

Por todo esse protagonismo inovador, precisaríamos muito mais do que esse trabalho para descrevê-los – e nas mais diversas áreas, indo da medicina ao mercado imobiliário – por isso, o que importa ter aqui é a certeza de que, sim, da mesma forma que a IA pode ser útil a sociedade, “a se organizarem de maneira mais eficiente e brindar um serviço melhor ao cidadão” (Alvim; Núñez; Monteiro, 2024, p. 41), não se pode perder de vista os riscos a ela inerentes, se desvirtuada. No caso, vejamos:

[…] sem descartar a emergência de situações indesejáveis em que a lógica das leis seja substituída pela lógica dos algoritmos, ameaçando direitos e liberdades fundamentais e debilitando, desde distintos ângulos, processos sociais e democráticos (Ibid., p. 41).

Aliás, outro aspecto impactante da IA é a sua capacidade de incorporação, a qual se reflete na problemática maneira como as Big Techs lidam com os dados dos seus usuários, da forma que desejam, tendo em vista a lacuna de um desenho mais transparente. Em resumo, IA não é apenas máquina, seu universo é infinitamente maior, “[…] ainda que a IA possa ter a ver com ‘máquinas’, esse termo não se refere apenas a robôs, muito menos a robôs humanoides. A IA pode ser incorporada a muitos outros sistemas e dispositivos tecnológicos” (Coeckelbergh, 2023, p. 70). Quanto a esse ponto, não cabe questionamento, sem essa interlocução de agentes, entre as Big Techs, os dados e a IA, o cenário poderia ser outro, e, quem sabe, bem menos problemático de se regulamentar agora. A esse aspecto, as contribuições:

De qualquer forma, a mecânica das plataformas funciona com a ajuda da IA a estruturar suas redes informacionais e é abastecida pela participação dos usuários. Sem eles, ela não acontece e sem a IA, uma bagunça! (Prado, 2022, p. 162).

Isso exige quantidades massivas de dados relevantes, um algoritmo forte, um domínio restrito e uma meta concreta. Se não houver algum destes, as coisas desmoronam. Poucos dados? O algoritmo não tem exemplos suficientes para descobrir correlações significativas […] (Lee, 2019, p. 23).

Mas, afinal, o que é um algoritmo? Pensado a partir da IA, “[…] fornece as instruções que permitem a um computador aprender a aprender com o ambiente e a efetuar um conjunto de tarefas” (United Nations, 2023 apud Alvim; Núñez; Monteiro, 2024, p. 51, tradução livre). Logo, entendemos como os algoritmos tornaram-se versões tão potentes e aprimoradas. Na verdade, essa conjuntura, nas palavras de Frazão (2024, p. 558) se explica por aquilo que indicamos no ponto anterior: “[…] de uma economia movida a dados passamos facilmente a ter uma política movida a dados”. E isso é só começo, pois os riscos tendem a si ampliar a cada nova era de aplicação.

No cômputo geral, é indubitável o risco em potencial que a IA traz aos processos eleitorais vindouros, ainda mais com a apatia legislativa em seu favor. Também, que as deepfakes podem representar uma sedimentação ainda maior a esse terreno já corroído e frágil, tendo em conta que “[…] nunca houve à disposição [de todos] um instrumento com tantas possibilidades para o estudo do comportamento e das preferências das pessoas” (Castellanos, 2019 apud Alvim; Núñez; Monteiro, 2024, p. 51). Mas, sem dúvidas, a pior parte disso é saber que sentiremos os efeitos negativos antes, para só então advir a regulação necessária. Aliás, característica intrínseca ao Brasil: combater os efeitos, sem olhar de maneira atenta para as causas.

Por conseguinte, diante da IA e dos poderosos algoritmos em cena, os pleitos eleitorais tenderam a ser cada vez mais estratégicos, saindo na frente o candidato/partido que melhor usar o seu poder de automatização, já que o impulsionamento poderá ser feito por cada eleitor/usuário. Da mesma forma, ciente da importância da participação livre e informada de cada eleitor, quando se dirige até as urnas para emanar sua decisão política – na escolha de um projeto que engloba toda uma coletividade – não se pode fechar os olhos para uma criação tão singular como a IA. Mais, novamente, o erro talvez seja óbvio, ao esperar que representantes regulem um instrumento que, a depender do ajuste, poderá decidir o voto de mais uma campanha.

3.3 Democracia simulada: a política sob controle de máquinas

Diante desse cenário previsível, em que mudanças sociais exigem, corriqueiramente, adaptações legislativas, alinha-se ao pensamento do filósofo Zygmunt Baumann (2019, online), que afirma: “Vivemos em tempos líquidos. Nada foi feito para durar.” Dessa forma, o conceito do renomado pensador soa mais atual do que nunca. A modernidade líquida, fortemente vinculada à tecnologia, mais especificamente à inteligência artificial, que agora atinge um patamar inimaginável com os avanços proporcionados pelo novo chip quântico aprimorado, tem gerado transformações extraordinárias, mas também consequências silenciosas, que, cedo ou tarde, virão à tona na sociedade.

Se antes eram necessários anos para que a sociedade experimentasse uma evolução significativa, atualmente isso ocorre em questão de meses, ou até mesmo semanas e, no que diz respeito ao processo eleitoral, não será diferente. As legislações, muitas vezes, assumem um caráter paliativo, como se fossem criadas apenas para ‘tapar buracos’ na lei. Isso ocorre porque, embora as normas possuam uma ampla capacidade de abrangência, dificilmente conseguem abordar com precisão áreas mais específicas e incisivas. Além disso, a rápida demanda por respostas da sociedade, aliada à morosidade do processo legislativo para aprovação de novas normas, acaba favorecendo o mau uso das tecnologias emergentes para fins pessoais ou indevidos, comprometendo, assim, a integridade dos sistemas sociais e democráticos.

Nas eleições brasileiras de 2018, em razão das limitações das normas eleitorais vigentes à época, especialmente diante do uso de bots nas redes sociais para a divulgação de (des)informações, fenômeno influenciado pelas eleições nos Estados Unidos, conforme destaca Fernanda de Carvalho, tornou-se necessária a regulamentação da propaganda eleitoral por meio da Resolução TSE nº 23.610/2019:

As eleições brasileiras de 2018 trouxeram as mídias digitais para o centro do debate sobre propaganda política e revelaram que a era do horário político eleitoral gratuito na televisão e no rádio entrou em declínio. Hoje, sabe-se que aquele pleito representou um marco na utilização da internet na propaganda eleitoral. A surpresa foi constatar que a internet foi usada para a divulgação de notícias falsas, as fakes News, como tática eleitoral de largo alcance, e o uso massivo de dados pessoais privados para definir as estratégias de direcionamento (Lage, 2023, p. 21).

Em virtude dos fatos mencionados, o reflexo deste cenário contribuiu para elaboração do Projeto de Lei das Fake News (PL nº 2630/2020), que repercutiu midiaticamente como uma possível forma de censura aos meios de informação nas redes sociais. Para muitos, tratava-se de uma tentativa do Estado de controlar a internet e impedir a divulgação de conteúdos que, supostamente, seriam de interesse dos eleitores. No entanto, a proposta tinha como objetivo principal promover a transparência das informações veiculadas no ambiente digital, sendo, portanto, desvirtuado o projeto pelas Big Techs, pois impactariam diretamente seus interesses no meio industrial de comunicação e o lucro.

Já nas eleições de 2022 no Brasil, diante da repercussão do Projeto de Lei das Fake News nos meios de comunicação, observou-se a necessidade de reformular a forma de veiculação de notícias e informações no contexto eleitoral. Nesse cenário, a Resolução TSE nº 23.714/2022 foi editada com o objetivo de enfrentar a desinformação que comprometia a integridade do processo eleitoral. A partir de então, observou-se a adoção de ferramentas baseadas em inteligência artificial, visando ao aperfeiçoamento métodos de produção para dificultar a identificação de conteúdo falso. Consequentemente, essas medidas também acabaram gerando desafios adicionais, como o aumento da complexidade na apuração e no controle das informações. Nesse viés, Ferreira e Leme (2022, p. 23) comenta fazendo alusão a Ronaldo Lemos:

Dessa forma, Ronaldo Lemos (2019) aborda que as estratégias de combate às deep fakes são imprecisas, pois ao treinar uma IA para identificar fraudes, ela também se torna capaz de aperfeiçoar falsificações. O remédio vira veneno. Quanto melhor o detetive, mais astuto se torna o ladrão.

Contemporaneamente, nas eleições de 2024 no Brasil, diante do avanço das inteligências artificiais, foi editada a Resolução TSE nº 23.732/2024, com o objetivo de regulamentar o uso dessa tecnologia no processo eleitoral. Tal medida tornou-se necessária, uma vez que o Projeto de Lei nº 1197/2024, que trata especificamente do uso de IA em campanhas eleitorais, ainda se encontra em tramitação no Congresso Nacional. Assim, visto à urgência, o Tribunal Superior Eleitoral adotou uma ação imediata para conter os prejuízos causados pela propaganda eleitoral produzida com auxílio de IA considerando que grande parte dessas informações são de difícil verificação pela sociedade, dificultando a distinção entre conteúdos verdadeiros e falsos e impactando diretamente o posicionamento perante as urnas. Conforme o posicionamento:

Outrossim, ainda que boatos e mentiras não sejam uma forma nova de conduzir o processo eleitoral e de buscar influenciá-lo, a Internet, sua ampliação e sofisticação, bem como – e aqui em especial – as redes sociais, viabilizou novas e mais agressivas, ademais de eficazes, possibilidades de, mediante o recurso à desinformação em geral e às fake News em particular, influenciar os resultados das eleições, ainda que não se tenha dados precisos sobre em que medida as fake News sejam determinantes para tanto (Sarlet, 2020, p. 569-570).

Consonante a esse cenário, torna-se notória a adoção de alterações legislativas precipitadas e a ocorrência de condutas ofensivas por parte da sociedade durante o processo eleitoral. Diante disso, é imprescindível o refinamento das normas já existentes, com a imposição de diretrizes claras sobre como devem ser conduzidas as campanhas eleitorais, estabelecendo limites quanto ao uso e à forma de utilização das tecnologias disponíveis. Tal

necessidade decorre da reconhecida ineficiência legislativa em regulamentar os meios digitais, considerando que, frequentemente, quando se inicia uma tentativa de regulação ou de proteção da democracia, as próprias tecnologias já encontraram formas de burlar os mecanismos propostos ou de desenvolver inovações capazes de beneficiar ou prejudicar candidatos, muitas vezes antes mesmo da existência de qualquer regulamentação.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Big Techs, que prometiam ser praças públicas digitais, revelaram-se arenas onde a liberdade de expressão é moldada por algoritmos que privilegiam o lucro, não o diálogo. O que começou como uma revolução democratizante, vozes antes silenciadas ganhando alcance global, degenerou em um ecossistema onde desinformação e discurso de ódio viralizam mais rápido que fatos. O caso Cambridge Analytica e os ataques ao Capitólio e às instituições brasileiras, no fatídico 8 de janeiro, mostram o preço dessa distorção: quando plataformas tratam democracia como um produto, cidadãos viram dados, debates viram engajamento, e eleições viram campos de batalha, corroendo todo o tecido democrático. Dessa forma, a regulação urgente não é sobre censura, mas sobre devolver à esfera digital o que sempre foi essencial na política: transparência, responsabilidade e igualdade de condições, em um cenário computacional cada vez mais desigual entre candidatos e/ou eleitores.

No mesmo sentido, porém mais disruptiva, a inteligência artificial nos impõe um dilema: como usar essa tecnologia para ampliar vozes sem silenciar verdades? As deepfakes e a manipulação algorítmica não são falhas do sistema, mas sintomas de sua ausência de freios éticos. Enquanto assistimos passivamente, eleições se transformam em laboratórios onde nossa atenção vira combustível para máquinas que não distinguem democracia de engajamento. O desafio, portanto, mais do que regular, é guiá-la, por meio de um desenho que privilegie decisões supervisionadas, além de algoritmos aliados aos princípios e regras dos processos eleitorais, e não que imponham mais desafios a esse sistema. Para tanto, exige-se regras claras antes da próxima crise, com auditorias públicas nos algoritmos, transparência obrigatória no uso de dados eleitorais, entre outras. O problema é: assim como os Troianos, aceitamos o presente sem qualquer questionamento prévio.

Em última análise, diante da regulação ineficaz dos órgãos competentes e das inúmeras lacunas existentes na legislação, a sociedade tem encontrado brechas para desenvolver arranjos tecnológicos que burlam o sistema em benefício próprio. O Estado, ao tentar ‘colocar ordem na casa’, acaba promovendo adaptações legislativas superficiais e reativas, incapazes de acompanhar de forma eficaz as demandas do cenário contemporâneo. Esse contexto gera um ciclo contínuo de medidas paliativas, evidenciando a dificuldade em instituir normas sólidas, preventivas e eficazes, que realmente corrijam, antecipem e contenham tais práticas. Como consequência, observa-se um crescente desnivelamento social, no qual aqueles que detêm conhecimento técnico e estratégico, especialmente no processo eleitoral, se beneficiam e abusam dessas vantagens para perpetuar-se no poder e manter o controle do sistema.

REFERÊNCIAS

ALVIM, Frederico Franco; NÚÑEZ, Rafael Rubio; MONTEIRO, Vitor de Andrade. Inteligência Artificial e Eleições de Alto Risco: Ciberpatologias e ameaças sistêmicas da nova comunicação política. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024.

B. BARROSO, Bruna Van. Liberdade de Expressão e Democracia Digital: o impacto das mídias sociais no mundo contemporâneo. Minas Gerais: Fórum, 2023.

BARCELLOS, Ana Paula de; TERRA, Felipe Mendonça. Liberdade de expressão e os desafios da democracia digital. In: BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; FONSECA, Reynaldo Soares da; BRANCO, Pedro Henrique de Moura G.; et al. (coord.). Eleições e democracia na era digital. São Paulo: Grupo Almedina, 2022. E-book. (680 p.). Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556274966/. Acesso em: 31 out. 2024.

BARROSO, Luís Roberto; B. BARROSO, Luna Van. Democracia, mídias sociais e liberdade de expressão: ódio, mentiras e a busca da verdade possível. Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, ano 17, n. 49, p. 285-311, 2023. Disponível em: RBDFJ_49-MIOLO.indd (luisrobertobarroso.com.br). Acesso em: 02 set. 2024.

BARROSO, Luís Roberto; MELLO, Patrícia Perrone Campos. Inteligência Artificial: promessas, riscos e regulação. Algo de novo debaixo do sol. Rev. Direito e Práxis, Rio de Janeiro, vol. XX, n. X, p. 1-45, 2024. Disponível em: Vista do Inteligência artificial (uerj.br). Acesso em: 02 set. 2024.

COECKELBERGH, Mark. Ética na inteligência artificial. São Paulo/Rio de Janeiro: Ubu Editora, 2024.

DINO, Flávio; ARANHA, Estela. Questões atuais sobre inteligência artificial: risco e emergência regulatória. In: OSORIO, Aline Rezende Peres; MARANHÃO, Ana Carolina Kalume; LEITE, Ana Gabriela Guerreiro Viola da Silveira; et al. (org.). Desinformação o mal do século. Vol. 2. O futuro da democracia: inteligência artificial e direitos fundamentais. Brasília: Supremo Tribunal Federal: Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, 2024. Disponível em: ebookdesinformacao_VOL2.pdf. Acesso em: 30 mar. 2025.

FERREIRA, Amanda Passos; LEME, Carolina da Silva. O fenômeno da deep fake no contexto eleitoral e seus efeitos no estado democrático de direito. Boletim IBCCRIM, [S. l.], v. 31, n. 363, p. 21–23, 2024. Disponível em: https://publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/boletim_1993/article/view/1573. Acesso em: 25 ago. 2024.

FISHER, Max. A máquina do caos. Como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo. São Paulo: Todavia, 2023.

FRAZÃO, Ana. Democracia na era digital: os riscos da política movida a dados. In: BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; FONSECA, Reynaldo Soares da; BRANCO, Pedro Henrique de Moura G.; et al. (coord.). Eleições e democracia na era digital. São Paulo: Grupo Almedina, 2022. E- book. (680 p.). Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556274966/. Acesso em: 31 out. 2024.

LAGE, Fernanda de Carvalho; REALE, Ingrid Neves. O uso da inteligência artificial nas eleições: impulsionamento de conteúdo, disparo em massa de fake news e abuso de poder. Estudos Eleitorais, v. 17, n. 1, 2024. Disponível em: https://tse.emnuvens.com.br/estudoseleitorais/article/view/260. Acesso em: 23 mar. 2025.

LEE, Kai-Fu. Inteligência Artificial: Como os robôs estão mudando o mundo, a forma como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2019.

LÉVY, Pierre. Pierre Lévy: os 03 fundamentos da democracia virtual. Entrevistador: desconhecido. [S. l.]: Fronteiras do Pensamento, jul. 2019. Disponível em: Pierre Lévy: os 03 fundamentos da democracia virtual | Fronteiras do Pensamento. Acesso em: 31 out. 2024.

MOORE, Martin. Martin Moore: “Se não fizermos nada, vamos caminhar para a democracia das plataformas”. Entrevistador: Ether Rudnitzki. [S. l.]: Agência Pública, 12 out. 2019. Disponível em: Martin Moore: “Se não fizermos nada, vamos caminhar para a democracia das plataformas” – Agência Pública. Acesso em: 22 abr. 2025.

MORAES, Alexandre de. Democracia e Redes Sociais: desafio de combater o populismo digital extremista. São Paulo: Atlas, 2025. Ebook (204 p.). Disponível em: https://grupogen.vitalsource.com. Acesso em: 23 abr. 2025.

MOROZOV, Evgeny. Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política. São Paulo: Ubu Editora, 2018. E-book. (203 p.).

PRADO, Magaly. Fake News e Inteligência Artificial: o poder dos algoritmos na guerra da desinformação. São Paulo: Grupo Almedina, 2022. E-book. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788562938917/. Acesso em: 01 mai. 2025.

RAIS, Diogo. Desinformação no contexto democrático. In: ABBOUD, Georges; NERY JR., Nelson; CAMPOS, Ricardo. (org.). Fake News e regulação. São Paulo, SP: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 269-290.

ROCHA, Stefany. Bauman: mundo líquido, obra sólida. [S. l.]: Instituto Humanitas Unisinos, 09 jan. 2019. Disponível em: Bauman: mundo líquido, obra sólida – Instituto Humanitas Unisinos – IHU. Acesso em: 26 abr. 2025.

SARLET, Ingo Wolfgang; SIQUEIRA, Andressa de Bittencourt. Liberdade de expressão e seus limites numa democracia: o caso das assim chamadas “fake news” nas redes sociais em período eleitoral no Brasil. REI – Revista Estudos Institucionais, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 534–578, 2020. Disponível em: Vista do LIBERDADE DE EXPRESSÃO E SEUS LIMITES NUMA DEMOCRACIA: o caso das assim chamadas “fake news” nas redes sociais em período eleitoral no Brasil. Acesso em: 29 out. 2024.

1 Acadêmico de Direito. E-mail: lucaslavys@gmail.com. Artigo apresentado a Unisapiens, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Direito, Porto Velho/RO.

2 Acadêmico de Direito. E-mail: kevyperondi334@gmail.com. Artigo apresentado a Unisapiens, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Direito, Porto Velho/RO.

3 Professora Orientadora. Professora do curso de Direito. E-mail: jennifer.gomes@gruposapiens.com.br.