REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ra10202505200938

Êmileide Gomis da Costa Macena Murer1

Gabrielle Soares de Souza Sobrinho2

Luciane Lima Costa e Silva Pinto3

RESUMO

Henry Borel foi vítima de violências físicas e psicológicas diversas, que culminaram no seu assassinato em 2016, por seu padrasto. Seu óbito causou repercussão midiática, que resultaram na criação da lei. A presente pesquisa analisa a efetividade da Lei Henry Borel (nº 14.344/2022), que trata da proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. O estudo compara a referida norma com legislações já consolidadas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei nº 13.010/2014 e a Lei nº 13.431/2017, buscando verificar se a nova lei representa um avanço prático ou apenas mais uma manifestação da inflação legislativa.

Palavras chaves: Lei Henry Borel; criança e adolescente; ineficácia do Estado; proteção; violência doméstica e familiar.

ABSTRACT

Henry Borel was the victim of various physical and psychological violence, which culminated in his murder in 2016 by his stepfather. His death caused media coverage, which resulted in the creation of the law. This research analyzes the effectiveness of the Henry Borel Law (No. 14,344/2022), which deals with the protection of children and adolescents who are victims of domestic and family violence. The study compares the aforementioned law with already consolidated legislation, such as the Child and Adolescent Statute (ECA), Law No. 13,010/2014 and Law No. 13,431/2017, seeking to verify whether the new law represents a practical advance or just another manifestation of legislative inflation.

Keywords: Henry Borel Law; children and adolescents; State inefficiency; protection; domestic and family violence.

1 INTRODUÇÃO

A trajetória histórica da proteção à infância revela um passado marcado por omissões, violências naturalizadas e ausência de reconhecimento das crianças como sujeitos de direitos. Um caso emblemático na questão de maus tratos contra crianças foi o caso Mary Ellen Wilson nos EUA (1874), quando Etta Wheeler ao tomar conhecimento da situação precisou usar uma lei de proteção contra maus-tratos aos animais para proteger a menina da violência cometida por sua mãe adotiva (Rossato; Lepore; Cunha, 2021).

Em 1959, a Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou a Declaração dos Direitos da Criança, estabelecendo dez princípios fundamentais voltados à proteção e ao cuidado com a infância, destacando-se, entre eles, o direito à liberdade e à assistência especial. Esse documento representou um marco simbólico e jurídico na promoção dos direitos infantojuvenis, provocando discussões internacionais que se estenderam por décadas. O amadurecimento dessas reflexões culminou, em 1989, na aprovação unânime da Convenção sobre os Direitos da Criança durante a Assembleia Geral da ONU, consolidando uma visão mais ampla e vinculativa sobre a proteção integral. A partir do final do século XX, impulsionados por tratados internacionais como a referida Convenção, diversos países passaram a elaborar legislações específicas voltadas à garantia plena dos direitos de crianças e adolescentes. No Brasil, esse processo se fortaleceu com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que consagrou os direitos da infância como prioridade absoluta. Tal diretriz foi regulamentada em 1990, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instrumento normativo que reafirma o princípio da proteção integral e estabelece parâmetros legais para a formulação de políticas públicas voltadas ao público infantojuvenil (Neves, 2021).

Contudo, apesar dos avanços normativos, a realidade evidencia uma constante distância entre o que está previsto no ordenamento jurídico e o que efetivamente é implementado pelo Estado. Casos de violência extrema contra crianças — como o que vitimou o menino Henry Borel, em 2021 — escancaram falhas sistemáticas na atuação dos órgãos de proteção e responsabilização. Henry Borel, de apenas quatro anos, morreu por hemorragia interna e laceração hepática, em decorrência de agressões sofridas por seu padrasto, Jairo Souza Santos Junior, conhecido como Dr. Jairinho, e sua mãe Monique Medeiros Costa e Silva de Almeida, no dia 8 de março de 2021. O caso gerou grande repercussão no Brasil e motivou a criação da Lei Henry Borel, que trouxe mais rigor na punição de homicídios contra menores de 14 anos (Veja, 2021).

A LHB reforça o papel do Estado em garantir a proteção das crianças em situação de violência familiar, envolvendo órgãos como o Ministério Público, Judiciário e Conselho Tutelar. Contudo, embora o aludido dispositivo legal tenha fortalecido as medidas já existentes, muitos críticos argumentam que o problema central não está na ausência de leis, mas sim na falta de efetividade, ocorrendo assim elaborações de leis cujo assunto é regido por lei anteriormente promulgada, gerando assim a inflação do sistema legislativo.

Ora, Cury (2008) esclarece que o Princípio da Proteção Integral garante direitos às crianças e adolescentes que vão muito além dos garantidos aos indivíduos maiores de idade, responsabilizando o poder Estatal na garantia de uma vida digna e próspera. Neste sentido, a eficácia das leis se resume à capacidade do Estado de operacionalizar as ferramentas já previstas no ordenamento jurídico. Muitos dos direitos fundamentais de proteção já estavam previstos no ECA. A efetividade dessas proteções depende mais de uma aplicação rigorosa, que a criação de novas normas.

Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo analisar a efetividade da Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) frente às normas já consolidadas no ordenamento jurídico, especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei nº 13.431/2017. Busca-se verificar se a nova legislação fortalece a rede de proteção infantojuvenil ou se representa apenas mais um caso de sobreposição normativa, sem avanços práticos significativos. Além disso, questiona-se se o entrave à proteção eficaz da criança e do adolescente reside, de fato, na necessidade de novas normas ou, antes, na ausência de políticas públicas e na ineficácia da aplicação das leis já existentes, propondo alternativas que possam viabilizar a proteção integral e efetiva contra a violência doméstica.

A partir da análise proposta, levantam-se reflexões sobre a real necessidade da promulgação da Lei Henry Borel, especialmente diante da existência de normativas anteriores que já asseguravam direitos e garantias às crianças e adolescentes em situação de violência. Embora simbolize uma resposta sensível à comoção social provocada pelo caso que a originou, a nova legislação suscita questionamentos quanto à sua efetividade prática e ao papel desempenhado pelo Estado na consolidação de políticas públicas. Nesse contexto, a pesquisa busca discutir alternativas que possam contribuir para o fortalecimento da proteção infantojuvenil no Brasil, considerando estratégias de integração normativa, qualificação da rede de atendimento e aprimoramento da implementação das leis já existentes.

O presente estudo é de natureza básica, com o propósito de gerar conhecimentos novos, sem aplicação prática prevista, ao analisar a aplicabilidade da LHB em comparação com o ECA, a Lei nº 13.431/2017, a Lei nº 13.010/2014 (Menino Bernardo), a Lei Maria da Penha e o Código Penal. O objetivo foi evidenciar a ineficácia do Estado na aplicação de ferramentas já previstas no ordenamento jurídico e destacar a inflação legislativa. As legislações analisadas foram consultadas por meio do portal oficial do Planalto (www.planalto.gov.br), garantindo fidelidade ao texto legal. O método adotado foi o dedutivo, partindo de informações gerais do contexto jurídico e constitucional para comparar as normas vigentes e avaliar a eficácia estatal em sua aplicabilidade.

Inicialmente foi elaborado um comparativo entre as normas de proteção à criança e ao adolescente anteriores à promulgação da Lei Henry Borel, elaborado com o auxílio de inteligência artificial (ChatGPT – OpenAI – Meu Orientador Acadêmico), utilizada exclusivamente como suporte para a estruturação de ideias e revisão técnica, mantendo-se a análise crítica e a autoria integral do pesquisador. A análise busca identificar semelhanças entre os dispositivos anteriormente previstos e a nova Lei, com o intuito de refletir sobre a imprescindibilidade da criação de mais um dispositivo protecionista dos direitos dos infantojuvenis. O estudo realiza ainda uma comparação mais aprofundada entre o Código Penal e a Lei Maria da Penha com a LHB.

Posteriormente, inicia-se um estudo quanto à origem da possível ineficácia estatal na aplicação efetiva das normas de caráter protecionista envolvendo as crianças e os adolescentes, seja no aspecto social, histórico, ou aspecto jurídico, além de vislumbrar os reflexos decorrentes da ineficácia estatal, somados aos fatores que dificultam a aplicabilidade prática dessas normas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO DA LEI HENRY BOREL

Segundo Cesca (2004, apud Hutz et al., 2020), a violência intrafamiliar compreende atos ou omissões praticados no contexto das relações familiares que comprometem a integridade física ou psicológica de seus integrantes, afetando diretamente seu desenvolvimento. Tal violência pode ocorrer em diversos ambientes, desde que envolva indivíduos vinculados por laços afetivos ou pelo exercício da função parental, ainda que ausentes os vínculos consanguíneos.

Nesse contexto, a violência dirigida especificamente a crianças e adolescentes, quando praticada por familiares ou responsáveis legais, configura não apenas a transgressão do dever de proteção do adulto, mas também a negação do reconhecimento da infância como etapa peculiar de desenvolvimento. Tais práticas, ao causar sofrimento físico, emocional ou sexual, objetificam a criança, negando-lhe sua condição de sujeito de direitos e cidadania (Azevedo, 2008).

Complementando essa perspectiva, Santos (2022) enfatiza que a violência intrafamiliar contra o público infantojuvenil pode se expressar por meio da negligência, de agressões físicas, psicológicas e de natureza sexual. Segundo o autor, tais atos são frequentemente praticados por indivíduos do núcleo familiar que se utilizam de estratégias de dominação, como intimidação, coerção emocional, chantagens e a imposição do silêncio, com o objetivo de manter o controle sobre a vítima e ocultar as práticas abusivas.

A Lei Henry Borel, conceitua a violência doméstica e familiar contra os infantojuvenis em seu art. 2º, como, qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual psicológico ou dano patrimonial, seja acometida no âmbito domiciliar, familiar ou em qualquer relação doméstica e familiar, em que o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima (Brasil, 2022). Nesse sentido, a Lei Henry Borel foi instituída com o objetivo de fortalecer os mecanismos de proteção e amparo a crianças e adolescentes vítimas de violência no ambiente familiar ou doméstico, configurando-se como uma resposta legislativa ao aumento significativo de casos envolvendo agressões contra o público infantojuvenil no Brasil.

2.1 Aspectos históricos e sociais

Sob uma perspectiva histórica e internacional, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF Global) destaca a Convenção sobre os Direitos da Criança como o principal marco normativo na proteção dos direitos infantojuvenis. Aprovada por cerca de 196 países, a Convenção entrou em vigor no Brasil em setembro de 1990, representando um compromisso global com a promoção dos direitos e da proteção integral de crianças e adolescentes. Contudo, diversos obstáculos ainda dificultam a efetivação dos direitos garantidos por esse instrumento. Conforme apontam Andion, Gonçalves e Magalhães (2023), a desigualdade social configura-se como um dos principais entraves, sendo corroborada por dados da própria UNICEF, que evidenciam a insuficiência das medidas adotadas para assegurar melhores condições de vida à população infantojuvenil.

Nesse contexto, ao se analisar a realidade brasileira, torna-se evidente a dificuldade histórica na implementação efetiva das normas destinadas à proteção da infância. Soma-se a isso o fenômeno da inflação legislativa, que, embora tenha produzido avanços normativos, nem sempre resultou em transformações concretas. Conforme estudo desenvolvido por Andion, Gonçalves e Magalhães (2023), pode-se identificar uma longa trajetória de tentativas de regulamentação dos direitos das crianças e adolescentes. A partir da Constituição Federal de 1988, contudo, observa-se um marco significativo: crianças e adolescentes passam a ser reconhecidos como sujeitos de direitos e cidadãos, devendo ser tratados com dignidade e respeito durante todo o seu processo de desenvolvimento.

Na sequência desse avanço constitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído em julho de 1990, incorporou os princípios previstos na Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança e funcionou como instrumento jurídico de concretização do artigo 227 da Constituição Federal. Esse artigo garante a prioridade absoluta e a proteção integral a crianças e adolescentes, assegurando-lhes os direitos fundamentais. O estudo supracitado evidencia que, naquele período, prevalecia a crença de que a garantia dos direitos infantojuvenis no Brasil dependeria essencialmente da criação de instituições e de mecanismos destinados à sua efetivação, pautados em uma lógica republicana de universalização. Apesar de o ECA ser amplamente reconhecido como um marco jurídico inovador, sustentado por uma política pública baseada na governança em rede, sua aplicação prática ainda encontra importantes desafios.

Como observa a especialista em Direito de Família, doutora Tatiana Naumann, em entrevista ao portal Migalhas (2024), mesmo após mais de três décadas de sua promulgação, a implementação plena do Estatuto é comprometida por inúmeros entraves que dificultam a efetivação concreta dos direitos das crianças e adolescentes no país. Leal (2024) reforça, Apesar das conquistas, a implementação e fiscalização das diretrizes do ECA ainda enfrentam grandes desafios. A desigualdade regional no Brasil resulta em diferenças significativas na aplicação das políticas de proteção, com regiões mais pobres tendo maior dificuldade em garantir os direitos previstos pelo estatuto. A falta de recursos e de formação adequada para profissionais também compromete a eficácia das ações.

Gonçalves (2021) destaca a dificuldade enfrentada quanto a materialização dos direitos observados pela Convenção, quanto a universalidade desses direitos afirma ser uma realidade longínqua a se vislumbrar, acrescenta que uma das justificativas é a cultura adotada por determinados povos, que ao invés de garantir proteção das crianças, prejudicam o desenvolvimento, exemplifica apresentando cultura africana de mutilação da genital feminina. Além do fato em que inúmeros dos países signatários da Convenção implementam a legislação repleta de lacunas ou simplesmente deixam de aplicá-las por falta de políticas públicas eficientes na redução de desigualdade.

É alarmante o número de casos envolvendo a violência contra as crianças e adolescentes no âmbito familiar e como esse índice aumenta com o decorrer do tempo, no ano de 2022 foi observado crescimento em torno de 13,8% quando comparado ao ano anterior, violências sofridas por crianças entre 0 e 17 anos de idade (Barros, 2023).

Vislumbra-se que, a predominância dos casos de violência infantil ocorre no ambiente familiar, segundo estudo apresentado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, representam cerca de 81% dos casos. Leal (2023) explica que o histórico de violência familiar, problemas financeiros, cansaço psíquico, uso de entorpecentes e até mesmo a cultura, refletem na violência intrafamiliar.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apresenta dados de violência contra criança e adolescente entre os anos 2019 à 2021, vejamos: Foram registrados 23.494 casos de lesão corporal dolosa relacionados à violência doméstica, sendo as principais vítimas meninas, representando 77% dos casos, especialmente na faixa etária de 15 a 17 anos, que corresponde a 51,7%. O estudo não apresenta diferença marcante entre as raças das vítimas.

Dessa forma, a assessora de políticas públicas da Fundação Abrinq defende que com o passar dos anos, as leis tendem a perder sua eficácia e precisam de revisões para acompanhar as mudanças e demandas da sociedade. No entanto, em muitos casos, ao invés de focar na implementação efetiva de direitos já previstos, recorremos a leis mais severas e específicas, na expectativa de que sua rigidez obrigue os responsáveis ou o próprio Estado a garantir esses direitos. Essa abordagem, porém, muitas vezes negligencia o potencial das políticas públicas como instrumentos cruciais para a realização dos direitos de forma ampla e sustentada, priorizando soluções imediatistas em vez de ações estruturais de longo prazo (Abe, 2020).

2.2 Aspectos jurídicos

A habilidade do Estado em aplicar suas normas jurídicas é prejudicada pela falta de coordenação entre os diferentes órgãos que fazem parte do sistema jurídico, gerando um descompasso entre a norma e sua efetividade prática. Assevera ainda que a efetividade das normas está atrelada ao compromisso das instituições. Quando o Estado falha em aplicar suas leis, gera um cenário de insegurança jurídica, o que prejudica a confiança da sociedade nas instituições. A eficácia das normas jurídicas está intimamente ligada não apenas à sua criação, mas também à mestria do Estado em implementá-las na sociedade, estabelecendo condições que assegurem seu cumprimento. (Streck, 2016).

Nesse sentido, Lenza (2020) dispõe que, cabe ao Estado a garantia da aplicação efetiva das leis e que a ausência da sua atuação eficaz, pode transformar as leis em simples ferramentas formais, sem exercer influência real sobre a sociedade, intitulando esse tipo de lei como legislação-álibi, quando o Estado utiliza de artifício para agir quanto a resolução de problemas sociais, apresentando a população uma falsa sensação de cura para o problema. Ainda adverte que tal legislação objetiva manipular ou iludir a população que pressiona por respostas, servindo como imunizador para o desempenho de medidas eficientes. Alerta-se acerca dos riscos envolvendo o excesso dessa modalidade de legislação, bem como o insucesso na sua aplicabilidade, gerando na sociedade a descrença no Poder Judiciário, gerando sentimento de engano.

Outro reflexo da ineficácia estatal no tocante a aplicabilidade das normas vigentes é a inflação legislativa, na qual refere-se à produção exacerbada de normas que regulam sobre o mesmo tema. Carnelutti (2015), compara a inflação legislativa ao congestionamento do trânsito devido ao número de veículos, completa dizendo que os problemas inerentes a inflação legislativa não são menores que os da inflação monetária. Barroso (2017), corrobora do mesmo entendimento, que a ineficácia legislativa pode resultar em uma busca contínua por novas soluções normativas, frequentemente à custa de uma análise crítica e revisão das normas já existentes.

Essa perspectiva destaca a tendência de criar leis em vez de fortalecer as que já estão em vigor.

Ora, dos desafios enfrentados pelo ECA podemos destacar a violência contra a criança e ao adolescente, existe a previsão legal para a proteção contra esses atos, todavia, cresce o número de casos de crianças que sofrem abusos físicos, psicológicos e sexuais, isso decorre da falta de denúncia, juntamente com a impunidade dos agressores. Outro ponto crítico decorrente da violência contra a criança e ao adolescente e que muitos são seguidos de infanticídio. Cruz (2024), revela que o infanticídio marca o Brasil desde a colonização portuguesas, cometido pelos indígenas e pela economia escravista.

3 INEFICÁCIA DO ESTADO NA APLICABILIDADE DAS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

De acordo com a leitura de Costa (2000) sobre as contribuições de Gomes (1994), a criança deve ser valorizada como sujeito pleno de direitos, cuja condição peculiar de desenvolvimento exige atenção diferenciada e respeito especial. Além de representar o futuro da sociedade e da espécie humana, sua vulnerabilidade natural demanda uma proteção integral e contínua, a ser assegurada por meio da atuação conjunta da família, do Estado e da sociedade. Essa proteção deve ocorrer por meio de políticas públicas específicas, que visem não apenas à defesa, mas também à promoção dos direitos fundamentais da infância e da adolescência.

Dessa forma, o Estado não se limita à elaboração de normas que organizam a vida em sociedade, sendo igualmente incumbido de assegurar sua efetiva aplicação. Sua principal finalidade é promover o bem-estar coletivo, priorizando esse aspecto acima da simples imposição de sanções e deveres. No entanto, nem sempre consegue exercer plenamente essa função, o que acarreta questionamentos quanto à sua capacidade de garantir, de maneira equitativa, os direitos e deveres inerentes à convivência social (Barbosa, 2022).

3.1 Panorama normativo

O quadro comparativo elaborado a partir da utilização de recursos de inteligência artificial demonstra que muitos dos dispositivos introduzidos pela Lei nº 14.344/2022 já estavam presentes em legislações anteriores. A promulgação da nova lei, portanto, não representa uma inovação normativa substancial, mas sim uma resposta legislativa às reiteradas falhas estatais no enfrentamento da violência doméstica contra crianças e adolescentes. Esse cenário sugere uma inflação legislativa motivada menos pela ausência de normas do que pela ineficácia na implementação das já existentes.

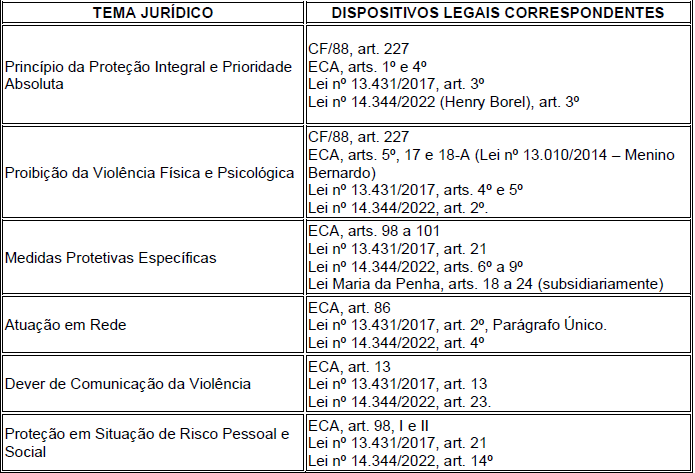

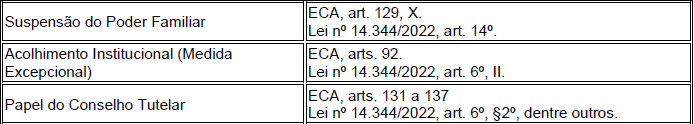

A análise comparativa dos diplomas legais evidencia a consolidação de preceitos normativos no ordenamento jurídico brasileiro voltados à proteção integral da criança e do adolescente. Esses princípios estão formalmente previstos em instrumentos fundamentais, como a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/1990), a Lei nº 13.431/2017 e, mais recentemente, a Lei nº 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel. Tais normas refletem um compromisso legal com a prioridade absoluta dos direitos da população infantojuvenil. Contudo, os dados analisados indicam que, apesar da abrangência do arcabouço jurídico, sua aplicação efetiva pelo Estado tem sido marcada por deficiências significativas, revelando a persistência de omissões institucionais (ver figura 1).

Figura 1: Quadro comparativo dos principais temas jurídicos e dispositivos legais correspondentes.

Fonte: As autoras, 2025, adaptado das legislações vigentes.

Dentre os principais temas abordados pelas legislações em questão, destacam-se: o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta; a vedação à violência física e psicológica; a previsão de medidas protetivas específicas; a atuação em rede; o dever de comunicação da violência; a proteção em situações de risco pessoal e social; a suspensão do poder familiar; o acolhimento institucional como medida excepcional; e o papel do Conselho Tutelar. Esses tópicos são abordados de forma recorrente no ECA, na Lei nº 13.431/2017, na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) – aplicada subsidiariamente – e, mais recentemente, na Lei Henry Borel.

A Lei nº 14.344/2022 tem como matriz estrutural a Lei Maria da Penha, especialmente no que se refere às medidas protetivas de urgência e ao enfrentamento da violência doméstica. No entanto, enquanto a Lei Maria da Penha é voltada à proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, a Lei Henry Borel destina-se à proteção de crianças e adolescentes, independentemente do gênero. Nesse sentido, a criação de um instrumento normativo específico reforça a necessidade de respostas estatais mais direcionadas e eficazes para esse grupo etário.

Pinto e Maruco (2022) destacam que a promulgação da Lei nº 14.344/2022 preenche uma lacuna legislativa relevante, ao ampliar o alcance das medidas protetivas e reforçar a atuação estatal na prevenção e repressão da violência doméstica infantojuvenil. Por outro lado, parte da doutrina questiona a necessidade de uma nova lei, argumentando que a aplicação subsidiária da Lei Maria da Penha já seria suficiente para tutelar os direitos de crianças e adolescentes em situação de violência doméstica. Coelho (2019), por exemplo, sustenta que a proteção jurídica deve se estender a todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, independentemente do critério de gênero, desde que os atos violentos ocorram no âmbito doméstico.

No que se refere à análise da Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) e suas repercussões no Código Penal, Campino e Ferraz (2022) identificam como principal finalidade da norma o endurecimento das penas aplicadas aos crimes de homicídio praticados contra menores de 14 anos. Para tanto, a lei acrescentou nova qualificadora ao artigo 121, § 2º, do Código Penal. Os autores, no entanto, criticam a medida, argumentando que tal previsão já constava no § 4º do mesmo artigo, o qual dispõe sobre o homicídio contra menores de 14 anos cometido por ascendente ou responsável legal, revelando uma possível redundância legislativa. Além disso, ressaltam que a nova majorante introduzida não revoga a anterior, o que pode gerar dúvidas interpretativas e insegurança jurídica.

Os mesmos autores acrescentam que o ordenamento jurídico já contemplava mecanismos para o agravamento da pena em casos de violência contra crianças, como o artigo 61, inciso II, alíneas e e h, do Código Penal. A alínea e prevê agravante para crimes cometidos contra ascendentes, descendentes, irmãos, cônjuges ou companheiros, enquanto a alínea h trata das hipóteses em que o crime é praticado com abuso de autoridade ou com base em relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade. Assim, mesmo sem regulamentação específica anterior à Lei Henry Borel, a majoração da pena já se mostrava viável juridicamente. Nesse cenário, os autores também lançam críticas ao artigo 14 da Lei nº 14.344/2022, que prevê a perda do poder familiar ou o afastamento do agressor do lar, apontando para a necessidade de compatibilidade com o artigo 92 do Código Penal, que trata dos efeitos secundários da condenação penal.

Por outro lado, podemos destacar como um dos pontos importantes no qual o legislador teve a sensibilidade de legislar a modo de criminalizar a omissão quanto a comunicação da prática de violência contra a criança e adolescente, o novo tipo penal está inserido no artigo 26 da referida lei. A tipificação do crime de omissão desses atos pode ser considerado uma possível inovação da lei, na qual o que era somente um dever moral, passou a vigorar como obrigação de todos, ou seja, refere-se a um crime comum e não mais como era previsto anteriormente, punindo apenas agente público pela omissão (Heckler; Filho, 2024).

Dessa forma, corrobora-se a visão que a Lei nº 14.344/2022 representa um avanço simbólico e político no enfrentamento à violência doméstica contra crianças e adolescentes, ao conferir maior visibilidade ao tema e promover a sistematização de dispositivos protetivos. No entanto, sua contribuição é de caráter complementar, não inaugurando uma proteção inédita, mas fortalecendo os mecanismos legais já existentes. A efetividade da proteção infantojuvenil, portanto, depende menos da criação de novas leis e mais da superação das barreiras institucionais que comprometem a aplicação concreta das normas já estabelecidas.

3.2 Reflexos da ineficácia do Estado

Em 2014 nasceu a Lei 13.010/2014, intitulada como Lei Menino Bernardo, esta norma foi sancionada em homenagem ao menino Bernardo Boldrini que foi assassinado pelo pai, em conjunto com a madrasta e amigos, o crime foi motivado pelo interesse na herança que a criança teria direito, ante a morte da sua mãe que cometera suicídio no ano de 2010. Diante dos fatos, a Vice Procuradora Geral de Justiça do Ministério Público do DF destacou a responsabilização do juiz e do promotor, que foram procurados (via justiça) pelo menino Bernardo, ainda em vida, denunciando os maus-tratos sofridos e a violência psicológica (Martins, 2019).

O crime em questão causou grande comoção social, motivando a criação de mais uma norma de proteção contra a violência contra a criança e ao adolescente como forma de correção, dessa forma, a referida lei alterou Art. 13 do ECA e incluiu os artigos 18-A, 18-B, e 70-A. Trindade; Hohendorff (2020), defende que a prática de violência física contra a criança e ao adolescente é cultural, justificada pela prática correcional, apresentando o estudo justificando pelo baixo nível socioeconômico e pela origem familiar, inviabilizando a eficácia da Lei Menino Bernardo.

Posteriormente, o menino Henry Borel Medeiros, de apenas 04 (quatro) anos de idade foi brutalmente assassinado, o fato ocorreu no dia 08 de março de 2021, no Rio de Janeiro. Tal crime foi cometido pelo padrasto com a participação da mãe, causando revolta e comoção nacional o que ensejou na criação da Lei Henry Borel nº14.344/22.

Carvalho (2008), defende que no Brasil, toda vez que surge algum problema de ordem nacional e que cause algum tipo de comoção, sempre explorado pela imprensa, surge alguém com a ideia de propor um projeto de lei para tratar da questão, acreditando que tudo se resolve com mais uma lei. Corroborando, Alves (2018), afirma que o Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo para a proteção das crianças e adolescentes, contudo é um país onde estes estão mais desprotegidos.

Cabette (2022), aduz que havia um vazio legislativo quanto às regras especiais de proteção da criança e do adolescente no ambiente intrafamiliar, justificando que Lei Maria da Penha nº11.340/06 abordando o problema de violência doméstica e familiar levando em consideração apenas o sexo. O autor vê a obra como um marco quanto ao preenchimento desse espaço em branco, em que a LHB reflete a outra, a primeira de maior amplitude, onde ampara menores independente do sexo. O artigo 3º da LHB, determina que a violência doméstica e familiar contra criança e adolescente é forma de violação dos direitos humanos. (Planalto, 2022).

Por outro lado, defende a perspectiva em que a legislação Henry Borel é mais uma no emaranhado de normas que inflam o legislativo, o autor defende que o legislador endureceu a pena do referido crime, objetivando passar para sociedade uma ficta sensação de proteção (Cabette, 2022).

Lima (2022) entende que o agravamento das penas não inibe ação delituosa de indivíduos integrantes do seio familiar contra esse grupo vulnerável, explica-se pelo fato que tais crimes cometidos antes da criação da Lei Henry Borel já encontravam condenações com um nível de pena elevado e ainda assim não cessam casos como esse, pelo contrário, vem crescendo a cada dia. Essa abordagem, porém, muitas vezes negligencia o potencial das políticas públicas como instrumentos cruciais para a realização dos direitos de forma ampla e sustentada, priorizando soluções imediatistas em vez de ações estruturais de longo prazo.

Assim, traz uma dura reflexão acerca do ainda projeto Lei Henry Borel, apresentando o clamor do pai do menino Henry através de abaixo-assinado para o aumento de pena em casos de assassinatos de crianças cometidos por padrastos e madrastas, contudo advertindo que a criação de lei mais severa e o consequente aumento de pena não são eficazes na inibição de tamanha crueldade. Segue apresentando casos de repercussão nacional os quais foram julgados a título do Direito Penal brasileiro e que as penas aplicadas, somadas a agravantes e atenuantes chegam a ser muito maior que o limite estabelecido em lei brasileira, que a privativa de liberdade que é máxima de 40 anos, por força do Art.75 do Código Penal.

O Estado não aplica como deveria o princípio da proteção integral, embora o dever de priorizar em sua legislação, garantindo uma efetiva implementação que assegure os direitos da criança e do adolescente, promovendo com absoluta prioridade os meios para sua proteção integral (Lopes, 2018). Por fim, observa-se a ineficácia do Estado em aplicar as ferramentas de proteção já previstas no ordenamento jurídico, tendo como princípio basilar do ECA, o da Proteção Integral, expresso no Art. 1º da referida lei. A ineficácia estatal na aplicação das normas jurídicas, aliada à inflação legislativa, compromete significativamente a proteção de crianças e adolescentes. O verdadeiro desafio está na implementação eficaz e na construção de condições sociais que priorizem a proteção integral, a solução passa não apenas pela criação de novas normas, mas pelo fortalecimento e aplicabilidade das já vigentes.

Um exemplo disso é o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no qual é destaque no que concerne a defesa dos direitos da criança e do adolescente, contudo falha constantemente em sua aplicabilidade. Bezerra (2022), enfatizou acerca da necessidade da transformação das falácias em efetivas ações, trazendo a real eficácia dos direitos dessa classe indefesa, dos quais a CF/88 defende.

Diante das considerações expostas, constata-se que a criação da Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) reflete não apenas a comoção social provocada por casos de violência brutal contra crianças, mas também uma tentativa legislativa de preencher lacunas percebidas na aplicação do ordenamento jurídico. No entanto, conforme demonstrado, grande parte das disposições dessa norma já se encontrava prevista em legislações anteriores, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei nº 13.010/2014 e a Lei nº 13.431/2017, o que evidencia um processo contínuo de inflação normativa diante da ineficiência do Estado em operacionalizar direitos fundamentais já assegurados.

Assim, o verdadeiro desafio reside na implementação efetiva das garantias jurídicas existentes, e não necessariamente na promulgação de novas leis com escopo semelhante. O princípio da proteção integral, previsto no artigo 1º do ECA e reiterado pela Constituição Federal, continua a ser negligenciado na prática cotidiana. A proteção da infância demanda políticas públicas estruturadas, ações intersetoriais e investimentos contínuos, capazes de garantir um ambiente seguro e digno para o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes. Portanto, mais do que legislar em resposta a tragédias, é imperativo que o Estado brasileiro se comprometa com a concretização real e eficaz dos direitos infantojuvenis, superando a retórica normativa por meio de ações concretas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida ao longo deste estudo evidenciou que a criação da Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) se insere em um contexto marcado pela recorrente tentativa do legislador brasileiro de responder a tragédias de grande comoção social com novas normas legais. Ainda que a proposta legislativa tenha por finalidade o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, sua efetividade prática encontra-se comprometida diante da sobreposição normativa e da persistente ineficácia estatal na aplicação de legislações já consolidadas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei nº 13.010/2014 (Lei Menino Bernardo) e a Lei nº 13.431/2017.

A pesquisa demonstrou que as disposições constantes da Lei Henry Borel, em sua maioria, não representam avanços materiais substanciais, mas reiteram direitos já reconhecidos no ordenamento jurídico, sobretudo os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta. Tal constatação revela que o problema da proteção infantojuvenil no Brasil está menos relacionado à ausência normativa e mais vinculado à omissão institucional e à falência na implementação de políticas públicas eficazes. A proliferação de normas com escopo semelhante contribui para a inflação legislativa, gerando um sistema normativo excessivamente redundante, que fragiliza a coerência jurídica e dificulta a atuação das redes de proteção.

Além disso, ao considerar os aspectos históricos e sociais envolvidos, constata-se que a violência contra crianças e adolescentes, sobretudo no âmbito familiar, permanece como uma das mais perversas formas de violação de direitos humanos. As estatísticas mais recentes apontam para um aumento significativo desses casos, ao passo que o aparato estatal, muitas vezes desarticulado e subfinanciado, revela-se incapaz de oferecer respostas adequadas e integradas à demanda por proteção. A ausência de formação continuada dos profissionais da rede de atendimento, a desigualdade regional e a falta de investimento público são obstáculos concretos que comprometem a materialização dos direitos fundamentais previstos em lei.

Diante disso, este estudo reforça a necessidade de revisão crítica do modelo legislativo reativo e imediatista adotado no Brasil, que prioriza a criação de novas leis como resposta à pressão popular, em detrimento da consolidação e do fortalecimento das normas já existentes. A proteção infantojuvenil exige mais do que dispositivos legais: requer o compromisso político-institucional com a execução de ações planejadas, intersetoriais e sustentáveis, que promovam, de forma efetiva, a dignidade, o desenvolvimento e a integridade física e psíquica de crianças e adolescentes.

Portanto, conclui-se que o enfrentamento da violência contra esse grupo vulnerável deve passar pela estruturação de um sistema nacional unificado de proteção, pela capacitação técnica dos agentes públicos, pela fiscalização rigorosa da aplicação das medidas protetivas e, principalmente, pelo investimento em políticas públicas que promovam a equidade social e o fortalecimento da família. A superação da lógica de legislação meramente simbólica e a busca por efetividade normativa constituem, nesse cenário, os verdadeiros desafios a serem enfrentados pelo Estado brasileiro, a fim de assegurar, de forma concreta, a proteção integral da infância e da adolescência, conforme determina a Constituição Federal de 1988.

REFERÊNCIAS

ABE, Stephanie Kim. As ameaças aos direitos de crianças e adolescentes hoje – e como enfrentá-las. Tema – Políticas Públicas. Cenpec – Saberes e Práticas, 2020. Disponível em: <https://saberesepraticas.cenpec.org.br/tematicas/as-ameacas-aosdireitos-de-criancas-e-adolescentes-hoje-e-como-enfrenta-las>. Acesso em: 04 out 2024.

ANDION, Carolina; GONSALVES, Aghata Karoliny; MAGALHÃES, Tiago Gonçalves. 30 anos de direitos da criança e do adolescente: uma análise da trajetória da política pública no Brasil. OPINIÃO PÚBLICA, Campinas – Revista do CESOP, vol. 29, nº1, p.226-269, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/op/a/6dndwzdvjMmTQsmP4v5VpCL/?lang=pt>. Acesso em: 08 out 2024.

BRASIL, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial, 1990. Disponível em:< https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em 08 out 2024.

BRASIL, Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014. Altera a Lei nº8.069, de 13 de julho de 1990, para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel e degradante e altera a Lei nº9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília, DF: Diário Oficial, 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm. Acesso em: 09 out 2024

BRASIL, Lei 13.431, de 04 de abril de 2017. Estabelece o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2017. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13431.htm>. Acesso em 08 out 2024.

BRASIL, Lei 14.344, de 24 de maio de 2022. Institui mecanismos para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra criança e adolescente (Lei Henry Borel). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2022. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14344.htm>. Acesso em 08 out 2024.

BARROS, Betina Warmling. O aumento da violência contra crianças e adolescentes em 2022. Fonte Segura – Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023, ed. n201. Disponível em: <https://fontesegura.forumseguranca.org.br/o-aumento-daviolencia-contra-criancas-e-adolescentes-no-brasil-em-2022/>. Acesso em: 05 out 2024.

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo.12.ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2024. p.585. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553621132/epubcfi/6/6[ %3Bvnd.vst.idref%3Dcopyright_3-0.xhtml]!/4/2/12/14/1:47[tul%2Co.]>. Acesso em: 08 out 2024.

BARBOSA, Josyanne Moura. Violência Intrafamiliar: O uso do castigo físico como prática educativa, a ineficácia da lei e o silêncio da sociedade. Repositório UNICEUB, 2022. Disponível em: https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/16447/1/21801774.pdf. Acesso em: 10 mai 2025.

CAMPINHO, Bernardo Picanço Bensi; FERRAZ, Hamilton Gonçalves. A Lei Henry Borel (14.344/2022) e o direito penal simbólico: uma análise crítica. Boletim IBCCRIM – Janeiro. V.31. n.362, 2023. Disponível em: <https://publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/boletim_1993/issue/view/79>. Acesso em: 04 out 2024.

CRUZ, Erivania Bernardino. A importância de proteger crianças e adolescentes vítimas de violência. Diário Nordeste, 2024. Disponível em: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/opiniao/colaboradores/a-importanciade-proteger-criancas-e-adolescentes-vitimas-de-violencia-1.3573664>. Acesso em: 10 out 2024.

CURY, Munir (coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente comentado: comentários jurídicos e sociais. 9. ed., atual. São Paulo: Malheiros, 2008. p.36. Acesso em: 08 out 2024.

CARVALHO, Jeferson Moreira. Não é necessário fazer novas leis, apenas cumprir as existentes. Consultor Jurídico, 2008. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2008-set-24/nao_necessario_novas_leis_apenas_cumprir_existentes/>. Acesso em 25 out 2024.

CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Lei Henry Borel (Lei 14.344/22) – principais aspectos. MSJ. Meu- Site- Jurídico, 2022. Disponível em:<https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2022/07/18/lei-henry-borel-lei-14344-22-principais-aspectos/>. Acesso em: 04 out 2024.

COSTA, Daniel Carnio. Estatuto da Criança e do Adolescente. Teoria da situação irregular e Teoria da proteção integral: Avanços e Realidade Social. São Paulo, 2000. Disponível em: https://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDC_08_53.pdfAcesso em: 10 mai 2025.

GONÇALVES, Caio. Sistema de proteção infantil: o que falta para efetivar o combate à violência? Migalhas de Peso, 2023. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/394699/sistema-de-protecao-infantil-o-quefalta-para-efetivar-a-violencia. Acesso em: 14 out 2024.

LIMA, Paulo Henrique. Reflexões críticas sobre o projeto de Lei Henry Borel. Consultor Jurídico, 2022. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-jan22/lima-reflexoes-criticas-projeto-lei-henry-borel/>. Acesso em: 25 out 2024.

LEAL, Adriana da Silva Ramos. Violência contra crianças e adolescentes no ambiente familiar: um olhar profundo sobre um problema global. Jusbrasil, 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/violencia-contra-criancas-eadolescentes-no-ambiente-familiar-um-olhar-profundo-sobre-um-problemaglobal/1994705302>. Acesso em 05 out 2024.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional, Coleção Esquematizado. 27. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023. p. 53. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553624900/. Acesso em: 03 nov 2024.

LANG, Marina; CERQUEIRA, Sofia. O mal dentro de casa: A rotina de violência que resultou na morte de Henry. Veja Abril, 2021. Disponível em:<https://veja.abril.com.br/brasil/o-mal-dentro-de-casa-a-rotina-de-violencia-queresultou-na-morte-de-henry>. Acesso em: 08 out 2024.

LOPES, Leonardo. A omissão do Estado e da sociedade diante da aplicação do princípio da Proteção Integral. Jus Brasil, 2017. Disponível em:<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-omissao-do-estado-e-da-sociedade-dianteda-aplicacao-do-principio-da-protecao-integral/455836434 sociedade diante da aplicação do princípio da proteção integral | Jusbrasil>. Acesso em: 08 out 2024.

MODELLI, Lais. Como o Brasil falha em proteger suas crianças e adolescentes. Carta Capital, 2018. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/como-o-brasil-falha-em-proteger-suascriancas-e-adolescentes/>. Acesso em: 08 out 2024.

MARTINS, Thamiris Boaventura Guimarães. A lei menino Bernardo e a intervenção ineficaz do estado no seio familiar. CEUB Educação Superior, 2019. Disponível em: https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13761. Acesso em: 07 out 2024.

MIGALHAS. 34 anos do ECA: Advogada comenta dados que desafiam efetivação da lei. 04 jul. 2024. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/410881/34-anos-do-eca-advogada-comentadados-que-desafiam-efetivacao-da-lei. Acesso em: 7 mai 2025.

NEVES, Maria. Debatedores apontam falhas do Estado na proteção de crianças e adolescentes. Portal da Câmara dos Deputados, 2023. Disponível em:<https://www.camara.leg.br/noticias/963634-debatedores-apontam-falhas-do-estadona-protecao-de-criancas-e-adolescentes/>. Acesso em: 08 out 2024.

SERRA, Alex. Lei Henry Borel, nº 14.344/22. A medida protetiva para criança e o adolescente. Jusbrasil, 2024. Disponível em:<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/lei-henry-borel-n-14344-22-a-medida-protetivapara-crianca-e-o-adolescente/2076255192>. Acesso em: 08 out 2024.

TRINDADE, Adalberto de Araújo; HOHENDORFF, Jean Von. Efetivação da Lei Menino Bernardo pelas redes de proteção e de atendimento a criança e adolescentes. Cad. Saúde Pública, 2020. doi: 10.1590/0102-311×00193919. Disponível em:<https://www.scielo.br/j/csp/a/rfCCNn4G736YmyvqWxBWD4w/?lang=pt#>. Acesso em: 11 out 2024.

1 Acadêmica de Direito. E-mail: leidhemili@hotmail.com. Artigo apresentado a Faculdade Unisapiens, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Direito, Porto Velho/RO.

2 Acadêmica de Direito. E-mail: gabriellesobrinho10@gmail.com. Artigo apresentado a Faculdade Unisapiens, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Direito, Porto Velho/RO.

3 Professora Orientadora. Professora do curso de Direito. Mestre em desenvolvimento regional – UNIR. E-mail: luciane.pinto@costaesilvapinto.adv.br