REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/cl10202504151109

Daisy Parente Dourado

Gilvan Lima da Silva

Viviane de Araújo Leal

Thiago Magalhaes de Lazari

Cid Tacaoca Muraishi

Warlyton Silva Martins

Ingergleice Machado de Oliveira Abreu

RESUMO

Dentro do processo de produção de mudas de alface a forma como é executada influencia diretamente no desenvolvimento e qualidade da cultura, uma vez que se realizado adequadamente poderá contribuir para que o percentual de sobrevivência no campo e a produtividade da cultura possam ser os maiores possíveis. O sistema de produção de mudas em bandejas possibilita diversas vantagens, como redução de custos com espaço físico e tratamento de pragas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes tipos de recipientes no desenvolvimento inicial de duas variedades de alface. O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Campus de Ciências Agrárias e Ambientais do Centro Universitário Católica do Tocantins, no município de Palmas-TO, situada nas coordenadas geográficas 10°32’45” de latitude Sul, 48°16’34” de longitude oeste e altitude de 230 m. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 4 x 2 com quatro repetições, onde cada parcela foi composta por 4 células. Foram utilizadas quatro tipos de bandejas (Polietileno grosso, Polietileno fino, Poliestireno e Espuma fenólica) e duas variedades (alface americana e crespa). As variáveis analisadas foram o índice de velocidade de emergência e contagem do número de plântulas emersas. Os dados foram submetidos à análise de variância em função do nível de significância no Teste F, usando o programa estatístico ASSISTAT. Maior número de sementes germinadas foram observadas na variedade de alface americana. Quanto a evolução da germinação, maiores percentuais foram obtidos na alface americana com uso do polietileno grosso. Em relação ao índice de velocidade de emergência na alface americana, a bandeja de poliestireno foi a que apresentou maior percentual, com cerca de 37%. Na variedade crespa, o poliestireno grosso proporcionou um índice de 30%.

Palavras-chave: bandejas, Lactuca sativa L., velocidade de emergência

1. INTRODUÇÃO

Em meio as hortaliças folhosas, a alface (Lactuca sativa L.) está entre as dez mais produzidas e consumidas no Brasil. A produção se destaca na preferência dos olericultores pela facilidade de cultivo e grande aceitação na mesa dos consumidores, assegurando a essa olerácea, uma expressiva importância econômica em todas as regiões do País (HENZ & SUINAGA, 2009; SALA & COSTA, 2012).

A produção e o transplantio de mudas são práticas muito utilizadas no cultivo das hortaliças, na qual permite maior controle do espaçamento, garantem a população desejada, plantas uniformes e facilita o controle de ervas daninhas (FONTES, 2005). Neste sentido, a qualidade da muda é indispensável para que o percentual de sobrevivência no campo e a produtividade da cultura possam ser os maiores possíveis no local de implantação da cultura (CAMARGO et al., 2011). Com isso, a produção de mudas é uma das etapas de maior importância no sistema produtivo, influenciando inteiramente no desempenho final das plantas cultivadas, tendo em vista que mudas com pouco desenvolvimento acarretarão, subsequentemente, em uma baixa qualidade, maior ciclo e aumento no custo final da produção (ECHER et al., 2007).

O sistema de produção de mudas em bandejas possibilita diversas vantagens, como redução de custos com espaço físico e tratamento de pragas, uniformidade das mudas e colheitas mais precoces (MEDEIROS et al., 2001). A utilização de bandejas de poliestireno e polietileno é bastante comum nessa técnica por apresentarem mobilidade no transporte e fácil higienização. Entretanto, o tamanho da célula na bandeja e a espessura do material podem afetar diretamente o desenvolvimento e arquitetura do sistema radicular, afetando também o desenvolvimento da parte aérea e a qualidade da muda (LATIMER, 1991).

Com uma frequência crescente, a espuma fenólica tem sido utilizada como substrato devido à facilidade de manejo, baixo custo e às qualidades de retenção de água e maciez para o desenvolvimento radicular (ROCHA et al., 2000), além de ser um substrato altamente higroscópico, inerte, apresentar excelente aeração, baixa possibilidade de desintegração no manuseio prevenindo entupimentos em sistema hidropônico, provocar menos danos nas raízes no momento do transplante e proporcionar a obtenção de mudas de maior uniformidade e ocupar pouco espaço. Segundo Furlani et. al. (1999), a espuma fenólica é um substrato estéril, de fácil manuseio e que oferece ótima sustentação para as plântulas, reduzindo sensivelmente os danos durante a operação de transplantio.

Assim, o tipo de recipiente a ser empregado no processo de produção de mudas deve atender às condições da própria planta a ser cultivada, de forma que forneça as condições necessárias, além do volume adequado de substrato que possibilite a fixação adequada das raízes para que se obtenham mudas vigorosas, e que estas não sofram danos causados no transplante ao solo e que possam ter o máximo desempenho a campo.

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes tipos de recipientes na germinação de duas variedades de alface.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A CULTURA DA ALFACE

A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça folhosa, da família Asteraceae, autógama, anual, com sistema radicular pivotante ramificado concentrado a 0,35 m de profundidade, com folhas sésseis alternadas em forma de roseta e caule curto sem ramificações (SÁNCHEZ, 2008).

Originária de espécies silvestres encontradas em regiões de clima temperado, no sul da Europa e na Ásia Ocidental, floresce sob dias longos e temperaturas altas, sendo a etapa vegetativa do ciclo, favorecida por dias curtos e temperaturas amenas (FILGUEIRA, 2008).

O ciclo da planta é dividido em quatro fases, germinação, transplante, fase vegetativa ou formação da cabeça e fase reprodutiva, cuja duração é influenciada principalmente pelos fatores ambientais, radiação solar e temperatura. Comercialmente a alface é cultivada até a terceira fase do ciclo (SANCHÉZ, 2008), onde o ponto de colheita se situa antes do crescimento máximo da planta durante a fase vegetativa (SEGOVIA et al., 1997).

O cultivo da alface é feito a partir de sementes botânicas (KANO et al., 2006), que geralmente são semeadas em sementeiras e transplantadas após a formação de cinco folhas, sendo seu ciclo, determinado em dias após transplante, DAT (ANDRIOLO et al., 2003). O ciclo varia em duração em dias em função da época de cultivo, outono-inverno, inverno-primavera e primavera e verão, decrescendo em duração, nesta ordem (SANCHÉZ, 2008).

A alface pode ser cultivada em campo, estufas ou túneis plásticos e hidroponia (SEGOVIA et al., 1997), solteiro ou consorciada com outras culturas (CECILIO FILHO e MAY, 2002), sendo estas práticas de manejo alternativas para as limitações encontradas durante algumas épocas do ano.

2.2 CULTIVARES DE ALFACE

A diversidade de cultivares de alfaces disponíveis no mercado resulta do processo de melhoramento que visa atender a preferência do mercado consumidor, resistência à patógenos e super pendoamento, viabilizando a produção durante todo o ano (FILGUEIRA, 2008).

A classificação destas hortaliças é feita através das características das folhas e formação de cabeça, reunindo-se assim em seis grupos, sendo tipo Americana, repolhuda-manteiga, tipo solta-lisa, solta-crespa, mimosa e romana (FILGUEIRA, 2008).

Com as mudanças nos hábitos alimentares e com aumento das cadeias de fast-foods, atualmente, observa-se aumento no consumo da alface do grupo americano. Estas apresentam folhas externas de coloração verde-escura, folhas internas de coloração amarelada ou branca, imbricadas e textura crocante (YURI et al., 2002). Apresenta também maior durabilidade pós-colheita, possibilitando o transporte a longas distâncias (YURI et al., 2002), permitindo assim, a produção em regiões mais distantes dos principais mercados consumidores.

2.3 PRODUÇÃO DE MUDAS

A produção de mudas para transplante, em olericultura, tem sido feita como atividade normal e obrigatória, para a maioria das culturas (Minami, 1995). Segundo Tessarioli Neto (1994), a produção de mudas de alta qualidade apresenta os seguintes aspectos: alta tecnificação da atividade; elevado grau de especialização do produtor e bom controle ambiental.

Segundo Barros (1997), a produção comercial de mudas de hortaliças geralmente utiliza alta tecnologia como: ambiente protegido, irrigação, substrato, recipiente, entre outros, os quais podem influenciar na duração do período de cultivo e reduzir custos de produção. Tessarioli Neto (1994) e Minami (1995), consideram que para a formação de mudas de alta qualidade, é necessário seguir atingir os seguintes atributos, como: a constituição genética deve ser aquela exigida pelo produtor; deve ser bem formada, com todas as características desejáveis; ser sadia, livre de pragas, doenças ou danos mecânicos ou físicos; deve ser de custo compatível com a necessidade do produtor; ser de fácil transporte e manuseio.

Outros autores entre eles Scarpare Filho (1994) e Gonçalves (1994), citam que para a produção de mudas de alta qualidade, é importante levar em consideração os seguintes fatores: a seleção de matrizes, sementes, substratos e recipientes; escolha criteriosa do local de produção de mudas; nutrição mineral adequada; tratos fitossanitários eficientes e controle sanitário do local; irrigação criteriosa. A formação da muda é uma fase de extrema importância. Uma muda malformada, debilitada, compromete todo o desenvolvimento futuro da cultura aumentando seu ciclo e, em muitos casos, ocasionando perdas na produção (MINAMI, 1995; SOUZA & FERREIRA, 1997).

A grande vantagem do sistema de produção de mudas é o estabelecimento da cultura com espaçamento ou população predeterminada de plantas, com mudas de tamanho selecionado e uniforme, diminuição dos problemas fitossanitários, e menor competição inicial com as plantas daninhas (MINAMI, 1995). Esta fase é extremamente importante, pois uma muda mal formada e debilitada pode comprometer todo o desenvolvimento da cultura a ser implantada (SOUZA, 1995).

2.4 UTILIZAÇÃO DE RECIPIENTES

A utilização de técnicas consociadas, como o uso de substratos em recipientes, e a forma de interação dos mesmos, têm diferenciado os diversos tipos de produção de mudas, tornando o sistema cada vez mais complexo e específico.

A principal função da associação recipientes/substratos é assegurar um meio para suportar e nutrir as plântulas, além de proteger as raízes de danos mecânicos e da dissecação, o que favorece uma melhor conformação as raízes e maximiza o crescimento inicial e a sobrevivência no campo (TAVEIRA, 1996). Autores como Calvete (2004) e Daniel et al. (1982) afirmam que o uso de recipientes ao contrário do uso de sementeira minimiza quebras no sistema radicular, resultando em raízes bem formadas e consequentemente numa maior uniformidade e percentagem de sobrevivência das mudas em campo.

Vários aspectos estão ligados ao desempenho do recipiente a ser utilizado, dentre os quais estão a forma e o tamanho do recipiente. Eles podem exercer marcada influência sobre o crescimento e desenvolvimento das raízes e parte aérea da planta (SOUZA et al. 1995).

Segundo Minami (1995), a utilização de bandejas de poliestireno expandido tem se mostrado eficiente na produção, condução, transporte e plantios de mudas em substratos, principalmente por serem leves e de fácil manuseio comportando um número muito grande de mudas, ocupando uma área mínima e permitindo o transplante de mudas com torrão. Porém, dependendo do número e tamanho de células os resultados podem se mostrar diferentes, o que dificulta na escolha dos mais variados tamanhos de células na produção de mudas. Autores como Reghin et al. (2004), verificaram que na produção de mudas de rúcula utilizando dois tipos de bandejas de poliestireno expandido, com 200 células (16cm³) e 288 células (12cm³) cada uma, a produção de matéria fresca foi diretamente proporcional ao volume da célula, ou seja, o aumento no tamanho do recipiente favoreceu diretamente a produção de raízes e o desenvolvimento da parte aérea, refletindo em mudas de melhor qualidade para um mesmo substrato utilizado.

O mesmo foi observado por Barnabé et al. (1994), na produção de mudas de pimentão da cultivar Myr, utilizando os mesmos tamanhos de recipientes. Segundo Latimer (1991), o tamanho da célula influencia diretamente o crescimento e o desenvolvimento do sistema radicular, tornando a planta mais eficiente em absorver água e nutrientes para sua formação após seu transplantio em local definitivo.

Atualmente vários tipos de recipientes são disponíveis: bandejas plásticas, de isopor, copos de jornal e tubetes. Segundo Souza et al. (1997), a produção de mudas em bandejas possui inúmeras vantagens em relação a produção de mudas em sementeiras ou recipientes individuais, entre as quais: economia de espaço; mudas mais vigorosas; redução dos custos com substrato, sementes, fertilizantes, defensivos e água; otimização do espaço e possibilidade de programação da produção; além do maior conforto no trabalho de plantio.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Campus de Ciências Agrárias e Ambientais Centro Universitário Católica do Tocantins, no município de Palmas-TO, situada nas coordenadas geográficas 10°32’45” de latitude Sul, 48°16’34” de longitude oeste e altitude de 230 m.

Utilizou-se a alface americana “Lucy Brow” considerada líder do mercado nacional devido a precocidade de formação de cabeça, e a alface crespa “Robusta” com baixo índice de descarte de folhas.

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 4 x 2 com quatro repetições, onde cada parcela foi composta por 4 células. Foram utilizadas quatro tipos de bandejas (Polietileno grosso, Polietileno fino, Poliestireno e Espuma fenólica) e duas variedades (alface americana e crespa).

A bandeja de polietileno grosso continha cerca de 228 células, a polietileno fino 210, a poliestireno 198 e a espuma fenólica 368 células. O substrato utilizado Bioplant possui em sua composição a mistura de casca de pinus e fibra de coco.

A semeadura foi realizada manualmente, em substrato comercial, previamente umedecido, de forma a deixar uma semente por célula. Após a semeadura, as bandejas foram levadas para estufa com temperatura média de 32º C, irrigadas por microaspersão, sendo que os intervalos de irrigação foram controlados conforme as condições ambientais prevalecentes: temperatura máxima, média e mínima.

As variáveis analisadas foram o índice de velocidade de emergência e contagem do número de plântulas emersas. As avaliações de sementes e plântulas foram realizadas segundo os critérios das Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 1992). Os resultados foram calculados em percentagem de germinação aos quatro dias após a semeadura.

As contagens do número de plântulas emersas aconteceram a partir do quarto dia após a semeadura e calculado usando a fórmula proposta por Maguire (1962): IVE = E1/N1 + E2/N2 + …En /N. Onde E1, E2, En = número de plântulas normais na primeira, segunda e até a última contagem e N1, N2, Nn = número de dias desde a primeira, segunda e até a última contagem realizada.

Os dados foram submetidos à análise de variância em função do nível de significância no Teste F, usando o programa estatístico ASSISTAT.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

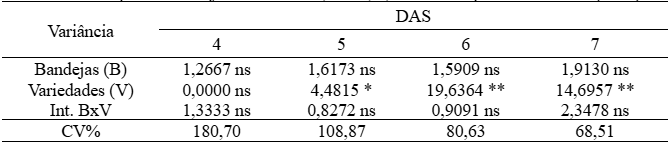

Os resultados da análise de variância mostram que não houve interação significativa entre os fatores bandejas e variedades utilizadas. Entretanto, quando observadas separadamente observa-se diferenças significativas ao nível de 1% de probabilidade pelo teste Tukey (Tabela 1).

Tabela 1 – Resumo da análise de variância em função da germinação de sementes de alface em diferentes tipos de bandejas e variedades, aos 4, 5, 6 e 7 dias após a semeadura (DAS).

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01); * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05); ns não significativo (p >= .05)

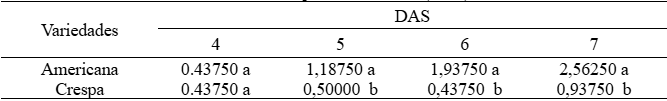

Após o desmembramento dos dados referente as variedades utilizadas, verifica-se que em função da média do número de sementes germinadas, ocorreram efeitos significativos a partir do quinto dia de avaliação. Quando avaliadas no quarto dia após a semeadura, as variedades apresentaram resultados semelhantes, e no decorrer dos demais dias, a variedade americana se destacou com maior número de sementes de alface germinadas, chegando ao sétimo e último dia de avaliação com 2,56 sementes germinadas. A variedade americana apresentou uma sequência de germinação crescente na medida em que os dias foram passando. Por outro lado, a variedade crespa só apresentou um crescimento considerável a partir do sétimo dia de avaliação (Tabela 2).

Tabela 2 – Média do número de sementes de alface germinadas em função das diferentes variedades utilizadas aos 4, 5, 6 e 7 dias após a semeadura (DAS).

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Conforme apresentado na Figura 1, dentre os tipos de bandejas utilizadas na germinação de sementes da variedade americana, o polietileno grosso foi que apresentou maior percentual com média de 81,25%. Em seguida, vem a bandeja de poliestireno com média de 62,5% de germinação e por último, o polietileno fino com 37,5%, sendo todos estes valores obtidos no sétimo dia de avaliação. A espuma fenólica não apresentou dados de germinação, muito provavelmente devido a quantidade de água fornecida, onde a mesma necessita de um volume superior ao utilizado através da irrigação por microaspersão da casa de vegetação. No entanto, seus resultados são expressos neste trabalho, pois o intuito foi justamente fornecer condições semelhantes aos diferentes recipientes (Figura 1).

Figura 1. Porcentagem de germinação da variedade de alface americana em função dos diferentes tipos de bandejas.

Estes resultados concordam com Magóga et al. (2006), que encontraram uma maior disponibilidade de água nas bandejas de plástico quando comparadas as bandejas de isopor, promovendo maior germinação e crescimento de mudas.

A espuma fenólica surgiu como alternativa para emprego devido suas características tecnológicas, como boa sustentação para as plântulas, alta capacidade de retenção de água e excelente aeração, devido estas serem constituídas por um sistema de duas fases, uma sólida (material) e uma gasosa (vazios celulares), resultante do processo de espumação (FURLANI, 1999).

Entretanto, a elevada acidez do material torna-se um fator limitante inviabilizando a germinação, além da degeneração do sistema radicular (PAULUS et al., 2005). A acidez do material é devido a presença de resíduos químicos oriundos de sua síntese na indústria petroquímica (policondensação sob catálise alcalina com reticulação em sistema ácido) (FURLANI, 1999), e para o seu emprego como meio de suporte para a produção de plântulas é necessário a realização de lavagem com água e imersão em reativo químico alcalino (Hidróxido de Sódio – NaOH ou Hidróxido de Potássio – KOH) visando a eliminação dos resíduos ácidos (BEZERRA NETO et al., 2010), o que acaba sendo uma dificuldade para o seu uso, além de aumentar o custo de produção.

Quanto a evolução da germinação da variedade crespa, os resultados se diferem dos encontrados na alface americana, onde ocorreu maior germinação com uso da bandeja de poliestireno (62,5%), seguido do poliestireno fino com 56,25% e polietileno grosso com 50% das sementes germinadas no sétimo dia de avaliação. O polietileno grosso só apresentou germinação a partir do quinto dia após a semeadura, mas se destacou no sexto dia como o recipiente com maior percentual (43,75%) em relação aos demais (Figura 2).

Figura 2. Porcentagem de germinação da variedade de alface crespa aos 4, 5, 6 e 7 dias após a semeadura (DAS).

Bandejas que apresentam maior número de células, como é o caso da polietileno grosso utilizada neste trabalho, podem ocasionar redução de custo e aumento da quantidade de mudas produzidas. Entretanto, o potencial produtivo das mesmas pode ser afetado, uma vez que células com menor volume reduzem a quantidade de substrato; isso pode prejudicar o desenvolvimento das mudas e a sua produtividade final (ECHER et al., 2007).

Para o índice de velocidade de germinação, os diferentes recipientes utilizados apresentaram linha de tendência com equação quadrática, tendo em vista a evolução da germinação de sementes de alface variedade americana (Figura 3).

Figura 3. Índice de velocidade de emergência da variedade de alface americana aos 4, 5, 6 e 7 dias após a semeadura (DAS).

A bandeja de poliestireno obteve maior índice de velocidade de emergência da variedade americana aos seis dias da avaliação, com uma taxa de 37% representado pela equação quadrática y = -0,0326x2 + 0,4169x – 0,9613.

Na mesma figura, verifica-se que um índice de 50% de velocidade de emergência poderia ser obtido aos 8 dias da semeadura de sementes, quando utilizado o polietileno grosso conforme mostra a equação y = -0,0162x2 + 0,2731x – 0,6491.

O gráfico mostra claramente que apesar do índice de velocidade do polietileno fino aos quatro dias após a semeadura ser superior aos demais recipientes utilizados, ao final foi que menos se destacou, com índice máximo de 26% aos 4 dias de avaliação. Em relação ao mesmo componente avaliado na variedade crespa, as linhas de tendências mostram que todas as bandejas utilizadas apresentaram uma velocidade crescente na medida em que foram realizadas as avaliações, em função do tempo decorrido (Figura 4). A que mais se destacou foi o recipiente de polietileno grosso, com índice de 30% em seis dias após a semeadura (y = -0,0515x2 + 0,6613x – 1,8207), entretanto após atingir este índice houve uma estacionalidade dos valores.

Figura 4. Índice de velocidade de emergência da variedade de alface crespa aos 4, 5, 6 e 7 dias após a semeadura (DAS).

Os recipientes dos materiais poliestireno e polietileno fino, apresentaram cerca de 4% e 13% de germinação, com 1 e 5 dias após a semeadura, respectivamente.

A germinação de sementes de alface é extremamente dependente da temperatura, e sob condições de altas temperaturas, a germinação da maioria dos genótipos pode ser errática ou completamente inibida (NASCIMENTO, 2003). O mecanismo de ação da germinação em altas temperaturas está relacionado com o enfraquecimento do endosperma, o qual não permite o crescimento do embrião e restringe a protrusão radicular (NASCIMENTO, 2003; SUNG et al., 2008).

5. CONCLUSÕES

Maior número de sementes germinadas foram observadas na variedade de alface americana.

Quanto a evolução da germinação, maiores percentuais foram obtidos na alface americana com uso do polietileno grosso.

Em relação ao índice de velocidade de emergência na alface americana, a bandeja de poliestireno foi a que apresentou maior percentual, com cerca de 37%.

Na variedade crespa, o poliestireno grosso proporcionou um índice de 30%.

6. REFERÊNCIAS

ANDRIOLO, J. L. et al. Crescimento e desenvolvimento de plantas de alface provenientes de mudas com diferentes idades fisiológicas. Ciência Rural, Santa Maria, v. 33, n. 1, p. 35-40, 2003.

BARNABÉ, J.; GIORGETTE, J. R.; GOTO, R. Horticultura Brasileira, Brasília, 1994.v. 12, n. 1. Resumo. BARNABÉ, F. A.; GIORGETTI, J. R. Influência de três tipos de bandejas para produção de mudas de berinjela. Horticultura Brasileira, v.18, p.71, 1994.

BEZERRA NETO, E. B.; SANTOS, R. L.; PESSOA, P. M. A.; ANDRADE, P. K. B.; OLIVEIRA, S. K. G.; MENDONÇA, I. F. Tratamento de espuma fenólica para produção de mudas de alface. Revista Brasileira Ciências Agrárias, v. 5, p.418- 422, 2010.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. Regras para análise de sementes. Brasília: SNDA/DNDV/CLAV, 1992. 365p.

CALVETE, E. D. Sistemas de produção de mudas de hortaliças. In: BARBOSA, J. G.; MARTINEZ, H. E. P.; PEDROZA, M. N.; SEDIYANA, M. A. N. (Ed.). Nutrição e adubação de plantas cultivadas em substratos. Viçosa: UFV, 2004. p. 236-262.

CAMARGO, R.; PIRES, S. C.; MALDONADO, A. C.; CARVALHO, H. P.; COSTA, T. R. Avaliação de substratos para a produção de mudas de pinhão-manso em sacolas plásticas. Revista Trópica – Ciências Agrárias e Biológicas, v. 5, N. 1, p. 32, 2011.

CECILIO FILHO, A. B.; MAY, A. Produtividade das culturas de alface e rabanete em função da época de estabelecimento do consórcio. Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 20, n. 3, p. 501-504, 2002.

DANIEL, T.; HELMS, J.; BACKER, F. Princípios de silvicultura. 2ed. México: McGraw-Hill, 1982. 492p.

ECHER, M. M.; GUIMARÃES, V.F; ARANDA, A.N; BORTOLAZZO, E.D,; BRAGA, J.S. Avaliação de mudas de beterraba em função do substrato e do tipo de bandeja. Semina Ciências Agrárias, Londrina, v. 28, n. 1, p. 45-50, 2007.

FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na produção e comercialização de hortaliças. 3. ed. Viçosa, MG: Editora UFV, 2008. 421 p.

FONTES P. C. R. Olericultura: teoria e prática. Viçosa: UFV, 2005.

FURLANI, P. R., SILVEIRA, L. C. P.; BOLONHEZI, D.; FAQUIM, V. Cultivo hidropônico de plantas. Campinas: Instituto Agronômico, 1999. 52p.

GONÇALVES, F.C. Armazenamento de melão “Piele de Sapo” sob condições ambiente. Mossoró, 1994. 42p. Monografia (Graduação) – Escola Superior de Agricultura de Mossoró.

HENS, G. P. E.; SUINAGA, F. Tipos de alface cultivados no Brasil. Embrapa Hortaliças. Comunicado Tecnico 75, Brasília – DF. 2009. 7p.

KANO, C. et al. Doses de potássio na produção e qualidade de sementes de alface. Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 24, n. 3, p. 356-359, 2006.

LATIMER, J.G. Container size and shape influence growth and landscape performance of marigold seedling. HortScience, v. 26, n. 2, p. 124- 126, 1991.

MAGÓGA, C.T.; NASCIMENTO, W. M. ; FREITAS, R. A.Efeito do tipo de bandeja na produção de mudas de pimentão e tomate. Anais do 46º Congresso Brasileiro de Oleiricultura, 30/07 a 04/08 de 2006, Goiânia, Goiás.

MEDEIROS, L. A. M.; MANFRON, P. A.; MEDEIROS, S. L. P.; BONNECARRÈRE, R. A. G. Crescimento e desenvolvimento da alface (Lactuca sativa L.) conduzida em estufa plástica com fertirrigação em substratos. Ciência Rural, v. 31, n. 2, p.199- 204, 2001.

MINAMI, K. Produção de mudas de alta qualidade. São Paulo. T. A. Queiroz, 1995. 135p.

NASCIMENTO, W.M. Prevenção da termoinibição de genótipos termossensíveis de alface por meio da embebição das sementes em temperaturas baixas. Scientia Agricola, v.60, n.3, p.477-480, 2003.

PAULUS, D.; MEDEIROS, S.L.P.; SANTOS, O.S.; RIFFEL, C.; FABBRIN, E.; PAULUS, E. Substratos na produção hidropônica de mudas de hortelã. Horticultura Brasileira, v.23, p.48-50, 2005.

ROCHA, J. DAS D. DE S.;COMETTI, N.N.; MARY, W.; MATIAS, G.C.S.; ZONTA, E. Avaliação de pré -tratamentos em espuma fenólica para produção de mudas de alface. In: FERTBIO, Santa Maria. Anais. Santa Maria, SBCS, 2000. CD-Rom.

REGHIN, M. Y.; OTTO, R. F.; VINNE, J. van der. Efeito da densidade de mudas por célula e do volume da célula na produção de mudas e cultivo da rúcula. Ciência e Agroctecnologia, Lavras, v. 28, n. 2, p. 287-295, 2004.

SALA, F. C.; COSTA, C. P. Retrospectiva e tendência da alfacicultura brasileira. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 30, n. 2, p. 187-194. 2012.

SANCHÉZ, L. F. R. La fertirrigacion de la letchuga. México: Mundi Prensa, 2008. 260 p.

SCARPARE FILHO, J.A. Mudas de frutíferas de alta qualidade. In: MINAMI, K.; TESSARIOLI NETO, J. Produção de mudas hortícolas de alta qualidade. Piracicaba: ESALQ; Sebrae, 1994. p.16-21.

SEGOVIA, J. F. O. et al. Comparação do crescimento e desenvolvimento da alface (Lactuca sativa l.) no interior e no exterior de uma estufa de polietileno em Santa Maria, RS. Ciência Rural, Santa Maria, v. 27, n. 1, p. 37-41, 1997.

SOUZA, P. V. D.; MORALES, C. F. G., KOLLER, O. C.; BARRADAS, C. M. F.; SILVEIRA, D. F. Influência de substratos e fungos micorrízicos no enraizamento de estacas de laranjeira (Citrus sinensis Osb. cv. Valência). Pesquisa Agropecuária Gaúcha, Porto Alegre, v.1, n.1, p.37-40, 1995.

SOUZA, J. A.; LÉDO, F. J.; SILVA, M. R. Produção de mudas de hortaliças em recipientes. Rio Branco: Embrapa CPAF/AC, 1997. 19p. (Embrapa-CPAF/AC. Circular Técnica, 19).

SOUZA, R.J.; FERREIRA, A. Produção de mudas de hortaliças em bandejas: economia de sementes e defensivos. A Lavoura, n.623, p.19-21, 1997.

SUNG, Y.; CANTLIFFE, D.J.; NAGATA, R.T.; NASCIMENTO, W.M. Structural changes in lettuce seed during germination at high temperature altered by genotype, seed maturation temperature, and seed priming. Journal of the American Society for Horticultural Science, v.133, p.300-311, 2008.

TAVEIRA, J.A. Substratos – cuidados na escolha do tipo mais adequado. 1996, 2p. (Boletim Ibraflor Informativo, 13).

TESSARIOLI NETO, J.; MINAMI, K. Produção de mudas hortícolas de alta qualidade: cursos agrozootécnicos. Piracicaba: ESALQ, 1994. 155p.

YURI, J. E. et al. Alface-americana: cultivo comercial. Lavras: UFLA, 2002. 51 p.