REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ni10202507201638

Gyzele Cristina Xavier Santos2

Angelita Pereira de Lima3

Livia Sabino Cardoso4

Eduardo Ramos de Freitas5

Resumo

Este artigo é produto de uma pesquisa documental na base de dados da Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Goiás (SPTC GO) e do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ GO) conduzida a partir da análise de fluxo do sistema de justiça criminal (SJC) de casos de mortes de mulheres por agressão, ocorridas no ano de 2016, no município de Goiânia-GO. Dentre os resultados obtidos, concluímos que os dados da categoria Estado civil são imprecisos, insuficientes e incapazes, por si sós, de indicar a condição de vulnerabilidade à qual as mulheres estão expostas.

Palavras-chave: Estado Civil. Feminicídios. Mortes violentas de mulheres. Homicídios de mulheres. Direitos Humanos das Mulheres. Sistema de Justiça Criminal em Goiás.

Abstract

This article presents the results of a documentary research conducted using data from the Superintendence of Technical-Scientific Police of Goiás (SPTC-GO) and the Court of Justice of Goiás (TJ-GO). The study was based on a flow analysis of the criminal justice system (CJS) in cases of women’s deaths due to aggression that occurred in 2016 in the city of Goiânia, Goiás, Brazil. The findings indicate that the data recorded under the category Marital Status are imprecise, insufficient, and, by themselves, incapable of identifying the conditions of vulnerability to which women are exposed.

Keywords: Marital status. Femicide. Violent deaths of women. Female homicides. Women’s human rights. Criminal justice system in Goiás.

Introdução

Neste texto, apresentamos parte dos resultados de uma pesquisa de mestrado em Direitos Humanos (PPGIDH/UFG), financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). A pesquisa foi cadastrada na Plataforma Brasil, tendo sido submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (CEP – UFG).

Trata-se de um estudo descritivo-explicativo, com embasamento conceitual interdisciplinar. O levantamento de dados foi realizado entre os meses de outubro e novembro de 2019, por meio de pesquisa documental nas bases da Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Goiás (laudos cadavéricos) e do Tribunal de Justiça de Goiás (processos judiciais arquivados). A investigação foi conduzida a partir da análise de fluxo processual de casos de mortes de mulheres por agressão, ocorridas no ano de 2016, no município de Goiânia, com o objetivo de descrever o fenômeno a partir dos objetos, mapear seus desdobramentos judiciais e explicá-lo à luz da literatura e da interdisciplinaridade.

A escolha do ano de 2016 decorreu do fato de que a Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015, que alterou o Código Penal para incluir o feminicídio como circunstância qualificadora do homicídio, foi publicada no ano anterior. Essa lei acrescentou o inciso VI ao §2º do artigo 121 do Código Penal, definindo como feminicídio o assassinato de mulher por razões da condição de sexo feminino, e estabeleceu penas mais severas para esses casos. Assim, a partir de 2016, já seria possível identificar essa tipificação nos documentos relacionados aos casos analisados. Além disso, é importante destacar a promulgação da Lei nº 14.550, de 19 de abril de 2023, que criou o tipo penal autônomo de feminicídio (art. 121-A do Código Penal), conferindo maior visibilidade e especificidade jurídica à violência letal contra mulheres motivada por gênero.

Visando delinear o fenômeno dos assassinatos de mulheres em Goiânia e mapear seus desdobramentos na esfera judicial, utilizou-se inicialmente a pesquisa descritiva e, na sequência, a pesquisa explicativa, quando buscamos compreender e identificar as causas dos fenômenos verificados na etapa descritiva (GIL, 2008).

Como método para alcançar os resultados apresentados, realizamos a análise de fluxo do sistema de justiça criminal (SJC). O sistema de justiça criminal compreende a articulação das instituições envolvidas em quaisquer etapas do processamento de crimes, sendo estas, geralmente, as polícias, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário e o sistema penitenciário.

Estudos que se propõem a analisar dados produzidos ao longo do fluxo deste sistema podem revelar informações relevantes, sobretudo quanto à sua eficiência, ao indicarem percentualmente os casos que sobrevivem desde o registro policial até a fase de execução da sentença. Para além da dimensão quantitativa, a análise do fluxo do SJC insere-se no espectro da sociologia das organizações, da sociologia jurídica e da sociologia do desvio comportamental. Trata-se de uma forma de analisar o crime ao reconstruí-lo nas diferentes fases do processo penal.

Este tipo de abordagem representa uma mudança no foco das pesquisas sociocriminológicas, que antes se concentravam prioritariamente nas causas e consequências dos comportamentos delituosos (RIBEIRO; SILVA, 2010).

Os métodos empregados para a organização dos dados na análise do fluxo do SJC são: análise longitudinal (que pode ser prospectiva ou retrospectiva), análise transversal e o método misto (OLIVEIRA; MACHADO, 2018; RIBEIRO; SILVA, 2010).

Nesta pesquisa, para a análise de fluxo do SJC, utilizamos o método misto, de modo a evitar a perda de dados — um dos principais problemas enfrentados nesse tipo de investigação.

A princípio, adotamos o método “longitudinal ortodoxo/prospectivo”, selecionando as ocorrências que ingressaram no sistema. Entendemos que o Instituto Médico Legal (Superintendência de Polícia Técnico-Científica – SPTC) constitui o ponto-chave de partida, sendo suas informações as mais confiáveis em relação à ocorrência de morte violenta, bem como ao levantamento de dados epidemiológicos e relacionados à materialidade dos fatos (BORBA, LEITE e MARTINS, 2013).

Em seguida, realizamos um recorte transversal, considerando os filtros do SPTC que limitam as ocorrências com potencial de não alcançar a fase final do processo judicial (casos arquivados ou concluídos).

Neste ponto, além de selecionarmos os casos a serem incluídos na análise retrospectiva, foram levantados dados epidemiológicos e periciais, de modo a garantir seu registro mesmo diante da possibilidade de insucesso na busca processual (o que se confirmou parcialmente durante a coleta de dados), evitando-se, assim, a frustração desta etapa da pesquisa.

Após essa fase, foi realizada a análise longitudinal retrospectiva, ou seja, selecionaram-se os casos já encerrados (arquivados), e os dados em pauta foram extraídos a partir dos documentos constantes nos respectivos processos judiciais.

Foram incluídos no estudo os registros da SPTC/SSP-GO referentes a mortes violentas de mulheres por agressão ocorridas na cidade de Goiânia-GO, no período de 12 meses. A partir desses registros, foram buscados, no TJ-GO, os processos arquivados nas varas criminais de Goiânia.

Foram excluídos os casos que não se enquadravam como mortes por agressão, as vítimas do sexo masculino e os processos ainda em tramitação. Após aplicarmos os critérios de inclusão e exclusão definidos nos procedimentos descritos, obtivemos um total de 56 (cinquenta e seis) casos de assassinatos de mulheres ocorridos em Goiânia no ano de 2016.

Observamos uma discrepância preocupante em relação à base de dados do SIM/DATASUS, que registrava apenas 46 casos. Esta constatação reforça a problemática da inconsistência dos dados, agravada pela má articulação entre as instituições envolvidas no processo, especialmente entre os órgãos do sistema de justiça e os organismos de saúde responsáveis pela compilação das informações (RIBEIRO; SILVA, 2010; BORBA, LEITE e MARTINS, 2013).

Verificamos que, de todos os casos levantados no IML, 32% não foram encontrados nos registros do TJ-GO. Assim, esses casos possivelmente estavam na fase investigativa na Polícia Civil, ou ainda sob análise para oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Do total, 45% dos casos encontravam-se em tramitação judicial, e 23% já estavam concluídos e arquivados definitivamente. Reiteramos que, tanto os casos não encontrados quanto aqueles em tramitação, não foram submetidos à análise individualizada para extração de dados.

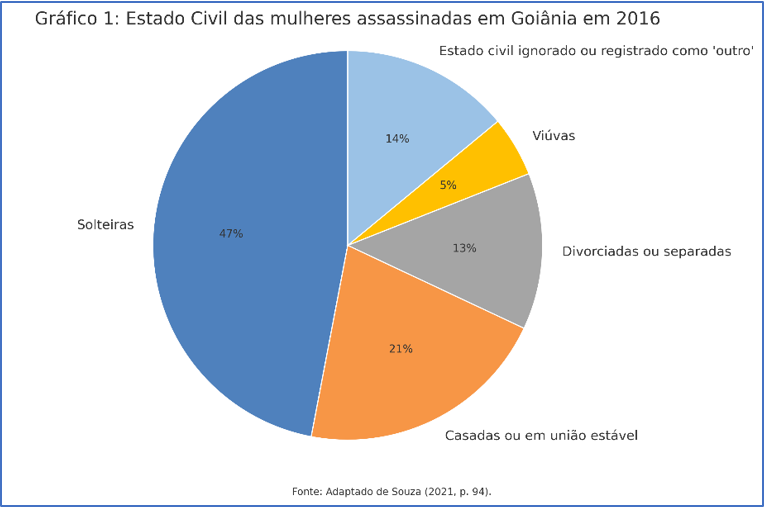

Estado civil declarado no IML.

Nos laudos cadavéricos, verificamos que: 47% das mulheres estavam registradas como solteiras; 21%, casadas ou em união estável; 13% como divorciadas ou separadas; 5% como viúvas; e 14% cujos estados civis não foram determinados (classificados como “outros” ou “ignorados”).

Estes dados são compatíveis com os levantados em estudos anteriores, os quais apontam para a prevalência de violências e assassinatos de mulheres declaradas solteiras (ARDUIM et al., 2018; CASTRO, 2011; CERQUEIRA, D. et al., 2019; CHAVES et al., 2018; FBSP, DATAFOLHA, 2019; MENEGHEL; HIRAKATA, 2011).

Cabe frisar que os procedimentos utilizados para o preenchimento dos formulários pelos Institutos Médicos Legais constituem também a base de alimentação do SIM/MS (Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde), sendo esta a fonte de dados mais utilizada no país para a realização de pesquisas na área, inclusive algumas das aqui citadas.

Entretanto, há um contrassenso quando estudos tão criteriosos quanto os mencionados indicam que os agressores e assassinos de mulheres eram, majoritariamente, cônjuges e ex-cônjuges, seguidos de namorados ou ex-namorados; e que a residência das vítimas foi apontada como o local onde ocorreu a maioria das agressões (CERQUEIRA, D. et al., 2016; FBSP, DATAFOLHA, 2019; WAISELFISZ, 2012, 2015).

Neste sentido, Meneghel e Hirakata (2011) relatam divergências entre os resultados obtidos em estudos realizados no Brasil (nos quais a maioria das vítimas de violência eram solteiras) e a literatura de referência internacional. Corroborando, Chaves et al. (2018) também identificam tais contradições na literatura. Segundo os autores:

Existe uma divergência entre os resultados sobre a relação entre o estado civil das mulheres agredidas e o traumatismo maxilofacial. Saddki et al. (2010) e de Araújo et al. (2011) constataram que a maioria das mulheres agredidas era casada. Wong et al. (2014) observaram que as mulheres conviventes apresentaram 2,1 vezes mais risco de apresentar lesões maxilofaciais. Le et al. (2001) reportaram que 78% das 236 mulheres com traumatismo envolvidas no estudo estavam separadas ou divorciadas. Outros estudos demonstraram que a maioria das mulheres com traumatismo maxilofacial era solteira (CHAVES et al., 2018).

Convergindo com essas informações, que apontam para a problematização dos dados relacionados ao estado civil das mulheres assassinadas, analisamos os registros dessa categoria nos laudos cadavéricos e os comparamos com os dados constantes nos respectivos processos judiciais (23% dos casos levantados no IML foram encontrados arquivados no TJ-GO).

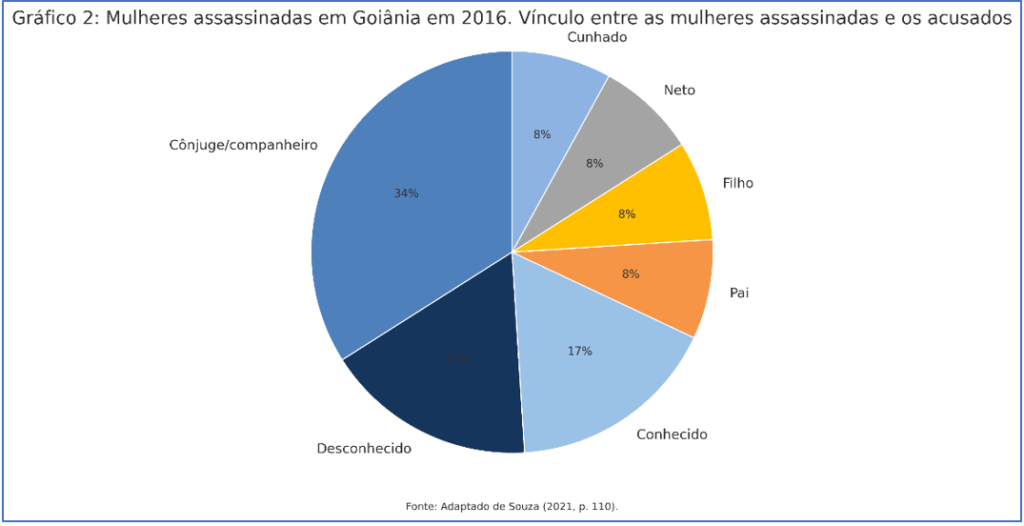

Ao analisarmos a relação de vínculo entre as vítimas e os respectivos réus constantes nesses processos, constatamos que 34% dos réus eram apontados como cônjuges ou companheiros das vítimas.

No decorrer desta pesquisa, identificamos, dentre os casos arquivados no Tribunal de Justiça, dois casos de mulheres assassinadas por seus parceiros íntimos, nos quais os laudos cadavéricos as registraram como “solteira” e “outro”.

Nos respectivos processos judiciais, constatamos que as vítimas mantinham, respectivamente, união estável e matrimônio civilmente constituído com seus assassinos.

Ambas as violências ocorreram na residência das vítimas, foram perpetradas com o uso de arma branca; em um dos casos, o agressor foi preso e condenado por feminicídio; no outro, após assassinar a mulher e o filho, o agressor cometeu suicídio.

Estado civil como categoria insuficiente

As condições fatídicas dos vínculos afetivos íntimos não necessariamente condizem com a condição civil registrada oficialmente nos cartórios de registro civil, tampouco com as informações prestadas verbalmente por familiares, as quais são utilizadas para o preenchimento desse dado na seção de protocolo do Instituto Médico Legal, por ocasião da solicitação de retirada do cadáver (ato que somente pode ser realizado por pais, filhos, irmãos ou cônjuges).

Nos deparamos, portanto, com problemas conceituais relacionados ao dado “estado civil”, o qual pode ser compreendido de maneiras diversas, a depender da interpretação e do repertório informacional que o entrevistado possui sobre a vida íntima da vítima.

No balcão do Instituto Médico Legal, ao ser questionado acerca do estado civil da mulher assassinada, o familiar pode se ver diante de dúvidas, incertezas ou sentir-se constrangido, uma vez que essa categoria, relacionada às relações afetivas íntimas, vem passando por transformações, tensões e silenciamentos, reflexo das possíveis respostas e reações que poderiam advir da exposição explícita da vida sexual da mulher, que, contemporaneamente, pode estar pautada pela liberdade, ainda que sob tensões e dicotomias.

Gonçalves (2009) aponta, em sua pesquisa, que mulheres sós (aquelas que moram sozinhas) frequentemente mantêm seus familiares (predominantemente pais e mães) à margem de informações sobre suas vidas, especialmente no que diz respeito às suas relações amorosas.

Evitar ou silenciar os “assuntos do coração” na esfera familiar pode significar que formas de vida que se afastam do modelo conjugal sofrem maiores interdições ou restrições, reiterando que, mesmo em face de muitas mudanças, há um modo de encarar o que é socialmente aprovado e o que é “desviante”. (GONÇALVES, E., 2009, p. 204).

A mesma autora (GONÇALVES, 2007), referenciando estudiosas feministas, aponta que há uma escassez de reconhecimento, de estudos e de sensibilidade, por parte das abordagens feministas que interseccionam gênero com outros eixos de diferenciação e desigualdade, no que se refere ao estado conjugal.

(…) abordagens feministas, que reconhecem a importância de eixos de diferenciação que se intersectam a gênero, têm sido pouco sensíveis às diferenças de estatuto conjugal ou de conjugalidade ou ao estatuto de ter ou não um par (partnership status), entendendo que existe uma valoração social diferenciada entre “solteiras” e casadas ou unidas (FROIDE, 1999; SIMPSON, 2005 apud GONÇALVES, E., 2007, p. 49).

A experiência de estar só no mundo contemporâneo é uma condição que desestabiliza certezas prévias associadas ao casamento ou mesmo à convivência com um homem (GONÇALVES, 2007, 2009). Essa vivência implica não apenas a ausência física de um parceiro, mas também o embate com expectativas sociais e narrativas culturais que historicamente vincularam a realização pessoal ao estado civil ou à presença masculina. Nesse sentido, a solidão (seja voluntária ou imposta) atua como elemento de ruptura, questionando modelos normativos de afeto e sucesso social pautados no matrimônio e na coabitação. Ao revelar as fragilidades das estruturas de poder simbólico que naturalizam o lugar da mulher em relação ao homem, o estar só pode, por outro lado, favorecer processos de autoconhecimento, de redescoberta de projetos individuais e de construção de redes de apoio alternativas às uniões conjugais. Assim, essa condição singular transcende um mero estado emocional para se constituir como um campo potencial de reconfiguração de identidades e de reavaliação de valores que antes pareciam inabaláveis.

Podemos, aqui, problematizar o costume social da explicitação formal do estado civil como elemento (aparentemente necessário) para a identificação das pessoas, o qual pode funcionar não apenas como fator de diferenciação, mas, sobretudo, como gerador de desigualdades e opressões.

O Código Civil de 1916 (Lei nº 3.071/1916), em vigor até 10 de janeiro de 2003, definia a mulher casada como relativamente incapaz (art. 253), exigindo o consentimento do cônjuge para a prática de diversos atos da vida civil, tais como o exercício de atividade profissional, a alienação ou aquisição de bens e a administração de heranças (BRASIL, 1916).

A Lei 4.121/1962, apelidada de Estatuto da Mulher Casada, representou um avanço ao colocar as mulheres em condições jurídicas análogas às de seus esposos, ampliando consideravelmente sua capacidade civil como, por exemplo, a possibilidade de se tornarem economicamente ativas sem a autorização do marido, e o direito sobre os filhos, com a divisão do pátrio poder e a prerrogativa de requerer a guarda em caso de separação (BRASIL, 1962).

Entretanto, esse estatuto ainda preservava a posição subalterna da mulher na relação matrimonial, ao dispor, em seu artigo 233, que: “O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da mulher, no interesse comum do casal e dos filhos”, competindo-lhe “I – a representação legal da família”.

Certamente, a Lei 4.121/1962 (BRASIL, 1962) representou um avanço para a autonomia das mulheres. Entretanto, à época, a esposa, embora deixasse de ser relativamente incapaz, ainda não adquiria o status de igualdade na gestão da família, sendo-lhe delegada a condição de colaboradora, enquanto ao homem cabia a chefia.

Apesar de subir alguns degraus na escada da igualdade, as mulheres cônjuges ainda permaneciam abaixo dos maridos no que se refere ao poder de decisão, à gestão e ao status social relacionados à estrutura familiar.

O Estatuto da Mulher Casada também restringia os direitos dos cônjuges em razão de eventual culpa moral no desfazimento da relação, reduzindo os direitos do cônjuge considerado culpado.

Considerando que os atributos morais socialmente esperados e legitimados são biologicamente definidos e distribuídos entre homens e mulheres, cabendo à mulher as condições de dominada, subordinada e submissa, e ao homem o papel correspondente de superioridade, verifica-se que, mesmo após o advento dessa lei, as mulheres continuaram sujeitas a desigualdades baseadas no cumprimento da moral vigente, sob pena de perda de direitos relacionados aos filhos, à moradia e aos bens.

O divórcio só foi instituído em 1977, por meio de emenda constitucional regulamentada pela Lei do Divórcio (Lei 6.515/1977 – BRASIL, 1977). Antes disso, o casamento era um vínculo indissolúvel; a lei admitia apenas o desquite, e a pessoa desquitada não podia contrair novo matrimônio (BRASIL, 1916, 1934).

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) passou a prever a igualdade entre homens e mulheres, incluindo, evidentemente, as prerrogativas e direitos no âmbito das relações familiares. A CF/88 introduziu condições menos rígidas para a dissolução da conjugalidade e, em 2010, foi aprovada a chamada PEC do Divórcio, que eliminou a exigência de prévia separação judicial por mais de um ano ou separação de fato por mais de dois anos para que houvesse a dissolução do casamento civil.

Atualmente, os cônjuges gozam dos mesmos direitos e deveres em relação à casa, aos filhos e aos bens; as restrições são recíprocas e aplicam-se a situações específicas, como a contratação de obrigações que impliquem na alienação de bens do casal ou envolvam a vida civil dos filhos.

Durante décadas, o status civil das mulheres impôs-lhes condições que variavam desde a capacidade jurídica até aspectos subjetivos que influenciavam diretamente sua recepção social e profissional.

E ainda hoje, vivenciamos formas de discriminação decorrentes do estado civil das mulheres — tanto que a CF/88 (art. 7º, XXX) prevê expressamente a “proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”.

Para além do mercado de trabalho, mulheres que vivem sozinhas (isto é, desacompanhadas de presença masculina) relatam experiências de exclusão dos círculos sociais. Mulheres solteiras com mais de trinta anos também se tornam alvos de comentários depreciativos e estereotipados.

Em ambos os casos, aquelas que não possuem o estado civil de “casadas” relatam desafios em suas interações com o sexo oposto, percebendo a existência de um código não dito, um estereótipo, segundo o qual se pressupõe estarem sexualmente disponíveis, o que as torna rotineiramente alvos de constrangimentos e assédios sexuais.

A exigência dessa informação (estado civil) em diversos formulários da vida cotidiana (como compras, vendas, cadastros médicos, matrículas, entre outros), sem um propósito específico relacionado ao direito de família, constitui um resquício de um tempo em que o estado civil feminino ditava se a mulher era ou não relativamente incapaz para os atos da vida civil sem autorização, representação ou ratificação do marido; funcionava como indicador moral e sexual, e como regulador de acesso a (ou exclusão de) círculos sociais.

Estamos, portanto, diante de um dilema. Se estar (ou permanecer) casada expõe as mulheres à violência doméstica, à submissão e à subalternidade, além da marginalização no mercado de trabalho; não estar casada também acarreta violências, estigmas sociais e vulnerabilidade a constrangimentos e assédios sexuais. Segundo Sapon-Shevin (1993 apud GONÇALVES, E., 2009), sozinha ou acompanhada, a mulher permanece vulnerável, pela lógica da ambivalência.

Assim, além de se resignarem às situações anteriormente descritas, resta a muitas mulheres agenciar e negociar com o ambiente, a depender dos ganhos e perdas possíveis em cada circunstância fatídica. A obrigatoriedade de informar o estado civil na maioria das atividades da vida civil compõe uma estratégia de controle social da sexualidade e da reprodução por parte do Estado que, embora legalmente superada, ainda persiste, enraizada nas práticas sociais cotidianas.

Meneghel e Hirakata (2011) ressaltam que conhecer a situação conjugal atua como medida de proteção, pois o período em que a mulher busca a separação do marido, companheiro ou namorado configura-se como um momento de elevada vulnerabilidade ao feminicídio.

Entretanto, entendemos que os métodos atualmente disponíveis para o levantamento dessa informação não permitem conhecer, de fato, se a vítima mantém um relacionamento íntimo, coabita ou vive em união com alguém, sendo essas, sim, as variáveis relevantes a serem observadas, e não o estado civil comumente difundido.

Conclusão

Contemporaneamente, a categoria estado civil, enquanto definidora de laços íntimos, sexuais e/ou de coabitação, tem passado por mudanças, ampliações e possibilidades, e não dá conta, por si só, da complexidade e diversidade oriundas da emancipação das mulheres. O Estado, por meio desta categoria impositiva, não é mais eficiente o bastante para sustentar o controle da sexualidade feminina, tampouco para traduzir, com precisão, os arranjos afetivos contemporâneos.

Concluímos que o estado civil, da forma como é comumente difundido, é uma categoria imprecisa, estática e reducionista, insuficiente para indicar qualquer nexo causal com as mortes violentas de mulheres. Essa categoria, ancorada em uma lógica jurídica-formal, ignora as nuances do cotidiano afetivo, os vínculos reais de convivência e os contextos relacionais que estruturam a experiência de muitas mulheres.

Constatamos, assim, que a violência contra as mulheres está nitidamente mais relacionada ao status afetivo concreto, ou seja, à existência de relações íntimas, à coabitação e ao histórico de convivência afetiva, do que ao estado civil formalmente declarado. Em outras palavras, essa informação (estado civil) não equivale, necessariamente, àquela que poderia indicar risco ou vulnerabilidade; trata-se, portanto, de um dado insuficiente, quando utilizado isoladamente, como marcador de risco.

Se há a intenção de se investigar o nexo entre a existência de vínculos afetivos e o assassinato de mulheres, será necessário adotar abordagens muito mais complexas e interseccionais, que levem em conta a dinâmica relacional, os históricos de violência, os marcadores sociais da diferença (como classe, raça e orientação sexual), além de aspectos subjetivos e contextuais que escapam ao enquadramento jurídico tradicional.

Por fim, este estudo aponta para a necessidade de uma revisão crítica das categorias utilizadas nas bases oficiais de dados. É urgente que se aprimorem os instrumentos de coleta e registro de informações, de modo que consigam refletir, com maior fidelidade, os fatores estruturantes da vulnerabilidade feminina. Sem isso, permanecemos presos a indicadores que mais encobrem do que revelam a realidade das violências vividas pelas mulheres, comprometendo o direcionamento das políticas públicas de enfrentamento e a efetividade das investigações e dos julgamentos criminais.

Referências Bibliográficas

ARDUIM, Andressa da Silva; CASTILHO; Eduardo Dickie de; SEERIG, Lenise Meneses; BIGHETTI, Tania Izabel. Perfil epidemiológico de lesões de violência física contra mulheres: estudo transversal. Revista Saúde (Sta. Maria), 44(1):1-9. Santa Maria, 2018. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/revistasaude/article/view/28467/pdf. Acesso em: 01 jan. 2025.

BORBA, Geyson Alves; LEITE, Renato Moreira; MARTINS, Hugo Lincoln. A problemática atual na divulgação dos crimes de homicídio doloso no estado de Goiás. Gerência de Análise de Informação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Goiânia, 2013.

BRASIL. Constituição da República Federativa de 1934. Brasília, 1934. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso em: 25 abr. 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa de 1988. Brasília, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Brasília, 1988. Acesso em: 25 abr. 2025.

BRASIL. Decreto-Lei n° 3.071, de 1° de janeiro de 1916. Brasília, 1916. Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm. Acesso em: 25 abr. 2025.

BRASIL. Lei nº 4.121, de 27 de agosto de 1962. Estatuto da Mulher Casada. Brasília, 1962. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4121.htm . Acesso em: 25 fev. 2025.

BRASIL. Lei n° 6.515, de 26 de dezembro de 1977. Lei do Divórcio. Brasília. 1977. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6515.htm. Acesso em: 25 fev. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para incluir o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o inclui no rol dos crimes hediondos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 152, n. 46, p. 1, 10 mar. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm. Acesso em: 16 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.550, de 19 de abril de 2023. Altera o Código Penal para tipificar o crime de feminicídio como tipo penal autônomo. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 160, n. 75, p. 1, 20 abr. 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14550.htm. Acesso em: 16 mar. 2025.

CASTRO, Talita Lima de. Lesões craniofaciais em mulheres vítimas de violência doméstica e familiar: registros do departamento médico legal de Vitória (ES), entre 2004 e 2008. Dissertação apresentada à Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Universidade Estadual de Campinas. Piracicaba, 2011. Disponível em: https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/795259 . Acesso em: 05 abr. 2025.

CERQUEIRA, Daniel et al. Atlas da Violência 2016. Rio de Janeiro: IPEA; FBSP, 2016. https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160322_nt_17_atlas_da_violencia_2016_finalizado.pdf. Acesso em: 15 mar. 2025.

CERQUEIRA, Daniel et al. Atlas da Violência 2019. Brasília: IPEA; FBSP, 2019. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-violencia-2019. Acesso em: 31 mar. 2025.

CERQUEIRA, Daniel; MOURA, Rodrigo; PASINATO, Wânia. Participação no mercado de trabalho e violência doméstica contra as mulheres no Brasil. Texto para Discussão. Brasília: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, 2019. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/9705-td2501.pdf. Acesso em: 31 mar. 2025.

CHAVES, Amandia dos Santos; LUND, Rafael Guerra; MARTOS, Josue; SALAS, Mabel Miluska Suca; SOARES, Mônica Regina Pereira Senra. Prevalência de traumatismos maxilofaciais causados por agressão ou violência física em mulheres adultas e os fatores associados: uma revisão de literatura. Revista da Faculdade de Odontologia – UPF (v. 23, n. 1), 2018, pp. 60-67. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/08/910188/8081.pdf . Acesso em: 02 mai. 2025.

FBSP, Fórum Brasileiro de Segurança Pública; DATAFOLHA, Instituto de Pesquisa. Visível e Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil. 2. ed. 2019. Disponível em: https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisa/visivel-e-invisivel-a-vitimizacao-de-mulheres-no-brasil-2-a-edicao-datafolha-fbsp-2019/ . Acesso em: 05 mar. 2025.

GIL. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GONÇALVES, Eliane. Nem só nem mal acompanhada: reinterpretando a “solidão” das “solteiras” na contemporaneidade. Horizontes Antropológicos, ano 15, n. 32, p. 1889-216, jul/dez, 2009. Porto Alegre, 2009. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0104-71832009000200009. Acesso em: 05 jan. 2025.

GONÇALVES, Eliane. Vidas no singular: noções sobre “mulheres sós” no Brasil contemporâneo. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, 2007. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/16/o/Gon__alves_Eliane.pdf. Acesso em: 05 jan. 2025.

MENEGHEL, Stela Nazareth; HIRAKATA, Vania Naomi. Feminicídios: homicídios femininos no Brasil. Revista Saúde Pública, 2011; 45(3):564-74. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsp/a/C6XjntCBHFNFjXZJ96tGMBN/abstract/?lang=pt. Acesso em: 08 fev. 2025.

OLIVEIRA, Marcos Vinicius Berno; MACHADO, Bruno Amaral. O fluxo do sistema de justiça como técnica de pesquisa no campo da segurança pública. Rev. Direito Práx., Rio de Janeiro, Vol. 9, N. 2, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2179-8966/2017/26702. Acesso em 25 jan. 2025.

RIBEIRO, Ludmila; SILVA, Klarissa. Fluxo do sistema de justiça criminal brasileiro: um balanço da literatura. Rio de Janeiro, Cadernos de Segurança Pública, Ano 2, Número 1, agosto de 2010. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/bitstream/11037/45233/1/23_Fluxo%20do%20Sistema%20de%20Justi%C3%A7a%20Criminal%20Brasileiro.pdf. Acesso em: 01 fev. 2025.

SOUZA, Gyzele Cristina Xavier Santos. Do corpo estendido ao julgamento: mortes violentas de mulheres ocorridas em Goiânia, 2016. 2021. 154 f. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos) – Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021.

WAISELFISZ, Júlio Jacob. Mapa da Violência 2012. Caderno Complementar 1: homicídio de mulheres no Brasil. Instituto Sangari: São Paulo, 2012. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/copy_of_acervo/outras-referencias/copy2_of_entenda-a-violencia/pdfs/mapa-da-violencia-2012-atualizacao. Acesso em 15 jan. 2025.

WAISELFISZ,13% Júlio Jacob. Mapa da Violência 2015: homicídios de mulheres no Brasil. Flascso Brasil: Brasília, 2015. Disponível em: https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf. Acesso em 15 jan. 2025.

1Adaptado e atualizado de Souza (2021). Resultado parcial de pesquisa para a dissertação de Mestrado em Direitos Humanos, Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos (PPGIDH), Universidade Federal de Goiás.

2Perita Criminal SPTC GO- Divisão de Local de Crime/ Instituto de Criminalística ICLR. Doutoranda e Mestra em Direitos Humanos (PPGIDH UFG). https://lattes.cnpq.br/9906972852332166. E-mail: gyzele@gmail.com.

3Atual Reitora da UFG (2022-2025). Doutora em Geografia e Mestra em Educação (UFG). Professora Associada da UFG, Faculdade de Informação e Comunicação e integra o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos (PPGIDH). http://lattes.cnpq.br/0743648273038535.

4Perita Criminal SPTC GO – – Divisão de Local de Crime/ Instituto de Criminalística ICLR. Discente da Pós-Graduação em Investigação Criminal e Neuropsicologia Forense. E-mail: liviasabinocardoso@gmail.com .

5Perito Criminal SPTC GO – Divisão de Local de Crime/ Instituto de Criminalística ICLR. Pós-Graduado em: CSI- Crime Scene Invesgigarion; em Investigação Criminal e Neuropsicologia Forense; e em Ciência Forense e Perícia Criminal. E-mail: eduardofreitasramos@hotmail.com .