REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/dt10202505112310

Erika dos Santos Lima1

RESUMO

O presente artigo traz uma reflexão teórica sobre a relevância da ética no contexto educacional, enfatizando que a formação de valores não é tarefa exclusiva dos professores, mas um compromisso partilhado entre docentes, alunos, famílias e gestores escolares. Ao longo da discussão, são apresentados conceitos centrais de ética, suas interfaces com práticas pedagógicas e diferentes caminhos para promover comportamentos éticos no cotidiano das escolas. Este trabalho integra uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento, cuja fundamentação teórica busca compreender como as atitudes das crianças são moldadas por valores éticos, destacando a influência da família nesse processo e a importância do preparo dos professores para incentivar tais valores no ambiente escolar. No início da investigação, foi realizada uma revisão teórica de publicações acadêmicas brasileiras produzidas entre 2020 e 2024, a fim de mapear como o tema vem sendo tratado recentemente no país. Os resultados parciais apontam que, apesar de sua relevância, o debate sobre ética na educação ainda se mostra restrito e pouco explorado na literatura nacional, revelando a necessidade de maior aprofundamento sobre o assunto.

Palavras-chave: Ética na educação; valores; responsabilidade compartilhada; formação de professores; ensino fundamental.

ABSTRACT

This article presents a theoretical analysis of the importance of ethics in education, highlighting the shared responsibility among teachers, students, parents, and school administrators in the formation of values. It addresses fundamental concepts of ethics, their relationship with education, and strategies for the development of ethical behaviors in the school environment. This is an ongoing research project and forms part of the theoretical foundation of a master’s thesis in education, which investigates the formation of values in children’s attitudes, the role of parents in this process, and the training of teachers to promote ethics in everyday school life. As an initial methodology, a theoretical study was conducted with a time frame from 2020 to 2024, aiming to understand how the topic has been addressed in recent years in Brazilian academic publications. As a partial result, the research indicated that the theme is sparsely addressed in the Brazilian context.

Keywords: Ethics in education; values; shared responsibility; teacher training; elementary school.

1. INTRODUÇÃO

A ética na educação desempenha um papel relevante na formação de indivíduos críticos, responsáveis e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. No ambiente escolar, a ética deve transcender a mera transmissão de conteúdos, envolvendo a vivência de valores fundamentais como respeito, solidariedade, cooperação e diálogo

Diante da crescente relativização de princípios e valores na sociedade contemporânea, torna-se imperativo investigar a importância da ética para a educação. Este estudo, parte de uma pesquisa de mestrado em educação, busca responder às seguintes questões:

a) Qual é a importância da ética para a educação?

b) A escola reconhece o significado e a relevância da ética no ambiente educacional?

c) Como abordar a ética em um contexto social onde princípios e valores estão cada vez mais relativizados?

d) De que maneira os valores éticos podem ser trabalhados para auxiliar os alunos na tomada de decisões diante dos desafios da vida?

Para responder a essas indagações, este artigo tem como objetivo geral analisar a importância da ética na educação, com foco em uma escola municipal de Porto Velho, Rondônia. Os objetivos específicos incluem:

1. Identificar o nível de compreensão da escola sobre ética e sua aplicação na prática educacional.

2. Avaliar as ações e reflexões sobre valores e princípios promovidos na escola, visando garantir uma convivência harmoniosa e o respeito aos direitos de todos

3. Propor um programa de formação ética para a comunidade escolar, com o intuito de contribuir para a melhoria da prática educacional.

Este artigo apresenta uma revisão teórica que fundamenta a pesquisa de mestrado, explorando conceitos de ética, sua relação com a educação e estratégias para o desenvolvimento de valores no ambiente escolar.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE ÉTICA E EDUCAÇÃO

A ética na educação é um campo de estudo fundamental, pois está diretamente relacionada à formação de cidadãos responsáveis e conscientes de seus direitos e deveres. No contexto escolar, a ética deve ser vivenciada diariamente, orientando as relações interpessoais, a tomada de decisões e a resolução de conflitos.

2.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE ÉTICA

A palavra “ética” tem origem no grego “ethos”, que significa caráter ou modo de ser. Aristóteles, em sua obra Ética a Nicômaco, define a ética como um conjunto de hábitos e virtudes que guiam o comportamento humano em busca da felicidade e do bem comum (Conceitos Fundamentais de Ética). Já Kant, na modernidade, defende uma ética baseada na razão e no dever moral, argumentando que as ações devem ser guiadas por princípios universais.

Atualmente, a ética é compreendida como um conjunto de normas e valores que orientam a conduta humana, garantindo relações sociais pautadas no respeito e na dignidade. No campo educacional, a ética está diretamente relacionada à formação de indivíduos críticos e conscientes de suas responsabilidades na sociedade.

2.2 ÉTICA E MORAL: DISTINÇÕES E INTER-RELAÇÕES

Embora muitas vezes sejam utilizadas como sinônimos, ética e moral possuem distinções conceituais. A moral refere-se ao conjunto de normas e regras estabelecidas por uma sociedade ou grupo, regulando o comportamento dos indivíduos (Ética e moral: distinções e inter-relações). Já a ética, por sua vez, tem um caráter mais reflexivo e filosófico, buscando compreender os fundamentos das normas morais e analisar sua validade.

Na educação, a moralidade se manifesta por meio das regras de conduta estabelecidas na escola, enquanto a ética se apresenta na reflexão sobre essas regras e na formação de valores que orientam as ações dos estudantes. Ambas são fundamentais para a construção de uma convivência harmoniosa no ambiente escolar.

2.3 CORRENTES ÉTICAS E SUAS APLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO

Diferentes correntes éticas influenciam as práticas educacionais, cada uma com suas particularidades:

I. Ética Deontológica: Centra-se no dever e nas normas morais absolutas, promovendo a adesão a regras e códigos de conduta escolar, sem considerar as consequências dessas ações (Nesse cenário, é possível observar diferentes correntes éticas que influenciam as práticas educacionais). Exemplo: Obediência às regras como código de conduta escolar (Exemplo de Prática na Educação).

II. Ética Consequencialista: Analisa a moralidade das ações por meio de seus resultados, levando em consideração o bem-estar dos alunos ao tomar decisões educacionais (Nesse cenário, é possível observar diferentes correntes éticas que influenciam as práticas educacionais). Exemplo: Adotar métodos de ensino que promovam o maior benefício para todos (Adotar métodos de ensino que promovam o maior benefício para todos).

III. Ética da Virtude: Destaca a importância do desenvolvimento do caráter e das virtudes dos alunos, priorizando qualidades como honestidade, respeito e responsabilidade (Nesse cenário, é possível observar diferentes correntes éticas que influenciam as práticas educacionais). Exemplo: Ensino que enfatize a honestidade, respeito e responsabilidade.

3. A ÉTICA NO CONTEXTO EDUCACIONAL

A escola desempenha um papel essencial na formação ética dos alunos, indo além da simples transmissão de conteúdos acadêmicos. O ambiente escolar deve ser um espaço onde os alunos não apenas adquiram conhecimento, mas também desenvolvam valores fundamentais, como respeito, solidariedade, honestidade e justiça.

A escola, além de ser um espaço de transmissão de conhecimento, tem um papel fundamental na formação cidadã e no desenvolvimento de valores éticos. O ambiente escolar é onde os alunos aprendem a conviver com as diferenças, respeitar regras e lidar com desafios morais que refletem a complexidade da vida em sociedade.

Para que esse processo ocorra de maneira eficaz, é fundamental que a prática docente esteja em sintonia com os princípios éticos que promovem a construção de um ambiente de aprendizagem saudável e inclusivo. Nesse contexto, os professores desempenham um papel central, atuando como modelos de conduta para os alunos.

A integração da ética no currículo escolar pode ocorrer de diversas formas. É possível abordar dilemas morais por meio de debates, estudos de caso, dramatizações e projetos interdisciplinares que incentivam a reflexão sobre temas como justiça social, equidade, direitos humanos e responsabilidade coletiva.

Ações solidárias e voluntariado promovem empatia e responsabilidade social, como campanhas beneficentes, visitas a instituições e atividades de apoio comunitário. A mediação de conflitos ensina estratégias de resolução pacífica de problemas, formando equipes de mediação escolar para lidar com conflitos entre alunos. A participação estudantil incentiva a autonomia e o protagonismo juvenil, criando grêmios estudantis, assembleias e conselhos escolares.

Ademais, importa salientar que a apreensão da ética é uma responsabilidade dos pais e da família. A formação ética de jovens é um processo incessante e complexo, que começa no seio familiar e se estende para a escola e para a sociedade. Desde os primeiros anos de vida, a moralidade e os valores são principalmente estruturados pelas interações familiares.

Os pais, ao atuarem como exemplos, impactam diretamente a visão que seus filhos têm de respeito, honestidade, empatia e justiça. É no âmbito familiar que se aprende, muitas vezes de maneira implícita, as noções de certo e errado, por meio das ações e exemplos cotidianos.

3.1 A ÉTICA NA PRÁTICA DOCENTE: DESAFIOS E RESPONSABILIDADES

O papel dos professores na promoção da ética no ambiente escolar vai muito além da transmissão de conteúdos acadêmicos. Eles são, acima de tudo, formadores de caráter, influenciando diretamente o desenvolvimento moral e social dos alunos.

A maneira como um professor se comporta, toma decisões e interage com seus estudantes pode servir como um modelo de conduta ética, impactando a forma como os alunos compreendem valores como respeito, justiça e responsabilidade.

A promoção da ética na escola não é uma tarefa simples. Os professores enfrentam desafios diários ao lidar com dilemas morais que emergem no cotidiano escolar. Questões como bullying, discriminação, desrespeito às regras e conflitos interpessoais exigem do docente não apenas conhecimento pedagógico, mas também habilidades de mediação e resolução de problemas.

Além da formação inicial, a ética na docência deve ser um tema recorrente na formação continuada dos educadores. O ambiente escolar está em constante transformação, e novos desafios éticos surgem com a evolução da sociedade e das tecnologias. O uso da internet, por exemplo, trouxe questões como cyberbullying, exposição indevida de informações e fake news, tornando ainda mais necessário o papel do professor na orientação dos alunos sobre o uso consciente e responsável dos meios digitais.

A promoção da ética na educação exige a implementação de estratégias pedagógicas que favoreçam a reflexão e a prática dos valores morais no cotidiano dos alunos. Essas estratégias devem envolver não apenas o ensino teórico, mas também a vivência de experiências que reforcem a importância da ética para a convivência social.

3.2 PRINCÍPIOS ÉTICOS ESSENCIAIS NO CONTEXTO EDUCACIONAL

Dentre os princípios éticos essenciais no contexto educacional, destacam-se:

I. Igualdade de Oportunidades: Garantir que todos os alunos tenham as mesmas chances de aprendizado, independentemente de suas origens ou condições.

II. Respeito à Diversidade: Reconhecer e valorizar as diferenças culturais, sociais e individuais.

III. Responsabilidade Social: Contribuir para o bem-estar da comunidade escolar e da sociedade em geral.

Os projetos pedagógicos desempenham um papel essencial na promoção da ética na educação, permitindo que os alunos compreendam e apliquem valores fundamentais na convivência social e no desenvolvimento de sua cidadania. A adoção de metodologias interdisciplinares e inovadoras contribui significativamente para a formação ética dos estudantes, oferecendo-lhes ferramentas para refletir sobre direitos humanos, justiça, respeito e responsabilidade social.

Os dilemas éticos enfrentados pelos educadores são desafios que exigem reflexão e ações cuidadosas para garantir a justiça e o bem-estar dos alunos. A ética profissional no ambiente educacional se manifesta em situações em que os educadores devem tomar decisões que envolvem tanto os interesses dos alunos quanto a integridade do processo educacional.

A ética na educação não deve ser abordada apenas como um conceito teórico, mas sim como um princípio aplicado no dia a dia escolar. Projetos pedagógicos que fomentam o pensamento crítico, a participação ativa dos alunos e o envolvimento com a comunidade demonstram que a formação ética é um processo contínuo e essencial para o desenvolvimento de cidadãos conscientes e comprometidos com a transformação social.

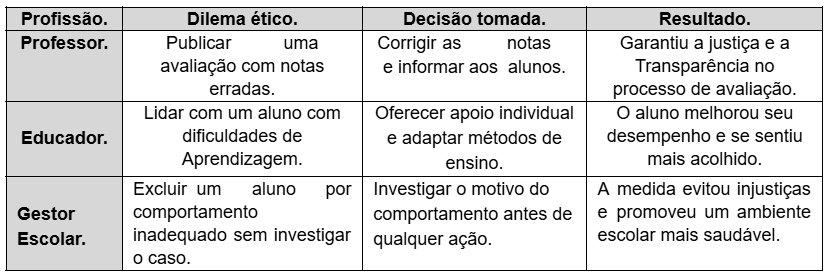

Tabela 1 – Casos de Ética Profissional na Educação.

Um exemplo de dilema ético ocorre quando um professor se depara com uma situação em que publica uma avaliação com notas erradas. Nesse caso, a decisão ética seria corrigir as notas e informar aos alunos, garantindo a transparência e a justiça no processo de avaliação.

Outro exemplo envolve um educador que lida com um aluno com dificuldades de aprendizagem. A solução ética seria oferecer apoio individualizado e adaptar os métodos de ensino, permitindo que o aluno melhore seu desempenho e se sinta mais acolhido no ambiente escolar.

Já no caso de um gestor escolar, pode surgir o dilema de excluir um aluno por comportamento inadequado sem investigar a situação. A decisão ética seria investigar o motivo do comportamento antes de tomar qualquer ação, evitando injustiças e promovendo um ambiente mais saudável para todos. Esses casos ilustram como a ética profissional na educação pode ser aplicada para garantir um ambiente mais justo, transparente e acolhedor, refletindo os valores de respeito e cuidado para com os alunos.

A escola, como espaço de formação integral do ser humano, deve ser um ambiente onde a diversidade não apenas seja respeitada, mas também valorizada e celebrada. Em um mundo cada vez mais globalizado e plural, a convivência entre pessoas de diferentes origens, crenças, valores e culturas é uma rica oportunidade para o aprendizado ético e o fortalecimento de uma convivência harmoniosa.

A educação, nesse contexto, deve ter como um de seus pilares a promoção de valores que respeitem as diferenças, busquem o entendimento mútuo e a construção de um ambiente de solidariedade, cooperação e respeito. Isso significa que a escola tem o papel de desenvolver não apenas o conhecimento acadêmico dos alunos, mas também suas habilidades socioemocionais, como empatia, respeito e capacidade crítica para entender e enfrentar as desigualdades que existem na sociedade. Para que esse objetivo seja alcançado, é fundamental que a instituição escolar desenvolva ações educativas que sejam eficazes na desconstrução de estereótipos e preconceitos, incentivando a construção de uma cultura de paz e de respeito à diversidade.

Programas educativos que abordem de maneira aprofundada temas como diversidade cultural, equidade de gênero, inclusão social e direitos humanos são fundamentais para ampliar a compreensão dos alunos sobre a importância da ética na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Esses programas devem ser vistos como ferramentas poderosas para o despertar de uma consciência crítica nos alunos, permitindo-lhes refletir sobre as desigualdades sociais, as causas da discriminação e as formas de combatê-las.

Além disso, a abordagem de temas como a história das populações marginalizadas e a reflexão sobre os diferentes tipos de privilégio que existem na sociedade ajudam a sensibilizar os estudantes para a necessidade de um compromisso com a justiça social e a equidade. A escola também deve ser um espaço de experimentação prática desses valores, em que as atitudes de respeito à diversidade e à ética não se limitem ao discurso, mas sejam vivenciadas no cotidiano da instituição.

Isso pode ser feito por meio de projetos interdisciplinares, atividades extracurriculares, rodas de conversa e debates que incentivem os alunos a discutirem e refletir sobre questões sociais, culturais e políticas, desenvolvendo neles uma mentalidade aberta, respeitosa e construtiva.

Além disso, é fundamental que a escola atue de forma ativa no combate a qualquer forma de discriminação, seja ela velada ou explícita, criando políticas internas de acolhimento e enfrentamento de situações de bullying, assédio ou qualquer outra manifestação de preconceito. Ao adotar uma abordagem educacional que não apenas contemple, mas incentive ativamente a vivência e o respeito pela diversidade, a escola contribui diretamente para a formação de cidadãos mais conscientes de seus direitos e responsabilidades.

Os alunos, ao entenderem a importância de um comportamento ético e inclusivo, estarão mais preparados para se tornarem agentes transformadores em suas comunidades, enfrentando as barreiras da discriminação e da exclusão e promovendo uma sociedade mais equânime. Dessa forma, a escola se torna um verdadeiro espaço de aprendizado ético, onde o respeito, a inclusão e a justiça social são valores fundamentais, contribuindo pra a construção de um futuro mais justo, solidário e igualitário para todos.

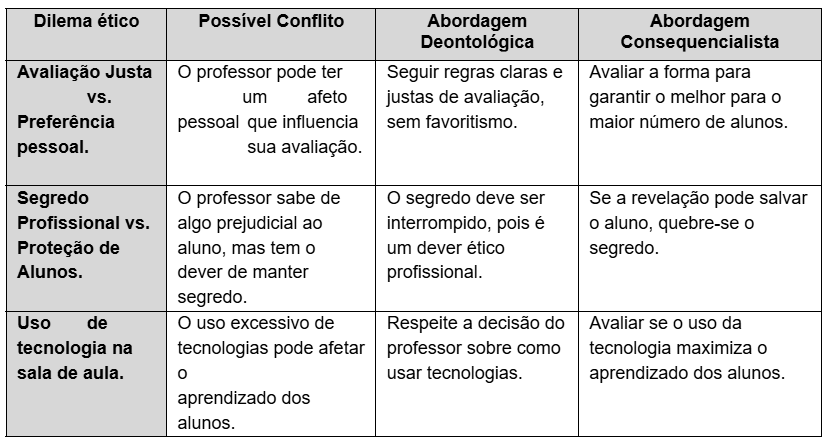

Tabela 2 – Dilemas Éticos no Âmbito Educacional e Possíveis Soluções

A ética educacional envolve dilemas complexos nos quais os professores devem equilibrar seus deveres profissionais com as necessidades dos alunos. Entre os dilemas mais comuns estão a avaliação justa vs. preferência pessoal, o segredo profissional vs. proteção dos alunos e o uso de tecnologia na sala de aula. No caso da avaliação justa, o professor pode ser influenciado por preferências pessoais, o que comprometeria a imparcialidade da avaliação.

De uma perspectiva deontológica, é essencial que o professor siga regras claras e objetivas, garantindo que todos os alunos sejam avaliados de forma justa e sem favoritismo. No entanto, a abordagem consequencialista sugere que a avaliação deve ser feita com o intuito de maximizar os resultados positivos para o maior número de alunos, considerando os impactos que uma avaliação justa pode ter no aprendizado coletivo.

O dilema do segredo profissional vs. proteção dos alunos ocorre quando o professor tem informações confidenciais sobre um aluno, mas sabe que revelá-las pode ser necessário para garantir a segurança do aluno.

Sob uma ótica deontológica, o segredo deve ser mantido para preservar a confiança na relação educador-aluno. Entretanto, a abordagem consequencialista argumenta que, se a quebra do segredo for essencial para proteger o aluno, essa ação pode ser moralmente justificada.

Por fim, o uso de tecnologia na sala de aula é uma questão que envolve decidir como equilibrar sua aplicação para não prejudicar o processo de aprendizagem. Deontológicamente, o professor deve estabelecer regras claras sobre o uso de tecnologias, respeitando os princípios pedagógicos.

Sob a ótica consequencialista, a aplicação da tecnologia na educação necessita de uma avaliação criteriosa, levando em consideração o efeito que terá na aprendizagem dos estudantes. O foco não é apenas adicionar recursos tecnológicos, mas utilizá-los de maneira a aprimorar a vivência educacional, tornando o aprendizado mais acessível e envolvente.

A tecnologia deve atuar como uma parceira na facilitação da aquisição de conhecimento, estimulando a criatividade e desenvolvendo habilidades cruciais, como o pensamento crítico e a colaboração. Por conseguinte, é essencial que a utilização dos recursos tecnológicos seja sempre orientada para o benefício efetivo dos alunos, permitindo que aprendam de maneira mais eficaz e em sintonia com o mundo contemporâneo.

Essas questões evidenciam a complexidade das decisões éticas enfrentadas pelos educadores no cotidiano. Mais do que a simples observância de regras, os professores devem ponderar sobre como suas escolhas influenciam o crescimento dos alunos, tanto no contexto acadêmico quanto no pessoal. Além de serem guiados por princípios éticos universais, os educadores têm a responsabilidade de considerar as consequências de suas ações, sempre priorizando o bem-estar dos alunos. Isso implica criar um ambiente de aprendizado que seja justo, acolhedor e formador, onde os estudantes se sintam respeitados, compreendidos e preparados para enfrentar os desafios do futuro com confiança e responsabilidade.

4. REVISÃO TEÓRICA: A ÉTICA NA EDUCAÇÃO

A revisão de literatura realizada nesta pesquisa de mestrado explora o tema da ética na educação sob múltiplas perspectivas, evidenciando sua complexa relação com o desenvolvimento humano e social. O levantamento teórico foi feito com a definição de um recorte temporal de 2020 a 2024 – cinco anos de publicações. Ela abrange desde abordagens filosóficas clássicas, como as reflexões de Aristóteles analisadas por Saviani (2021), que ressaltam a intencionalidade da prática docente, até discussões contemporâneas sobre a influência da ética em políticas educacionais e no mercado de trabalho.

Cardoso (2020), em “Teoria do Capital Humano: Um Paradoxo”, contribui ao questionar a crença de que a escolarização garante ascensão social, salientando as assimetrias entre qualificação formal e inserção profissional. Esse debate é aprofundado por análises sobre a empregabilidade de doutores, que ilustram as limitações da educação enquanto mecanismo isolado de equidade social. No mesmo sentido, pesquisas como a de Pamela Raimundo Leite e Orcione Aparecida Vieira Pereira problematizam os desafios éticos trazidos pelas recentes reformas curriculares, indicando a necessidade de um ensino médio voltado não apenas à formação técnica, mas também à promoção de valores.

Além disso, o papel fundamental do educador é destacado nos trabalhos de Borges (2012) e Duarte (2013), os quais evidenciam tanto a importância da formação continuada para práticas éticas quanto as percepções e experiências dos professores diante dos dilemas morais no cotidiano escolar. A ética aparece, assim, como tema transversal que perpassa o currículo, as relações interpessoais e as políticas institucionais.

Por fim, também são discutidos os impactos de políticas educacionais na melhoria dos indicadores de qualidade, como aponta Sousa (2023) a respeito dos resultados do IDEB no Maranhão, reiterando que a ética deve orientar as ações pedagógicas e as diretrizes públicas.

Dessa forma, a revisão de literatura evidencia que compreender a ética na educação exige uma análise interdisciplinar, que articule a dimensão filosófica, as condições sociais e econômicas, e as práticas pedagógicas concretas. Tal entendimento embasa a necessidade de políticas que promovam a equidade, a cidadania e a transformação social, tornando a ética um elemento central, não apenas para a teoria, mas para a vivência cotidiana e para a construção de uma educação verdadeiramente emancipadora.

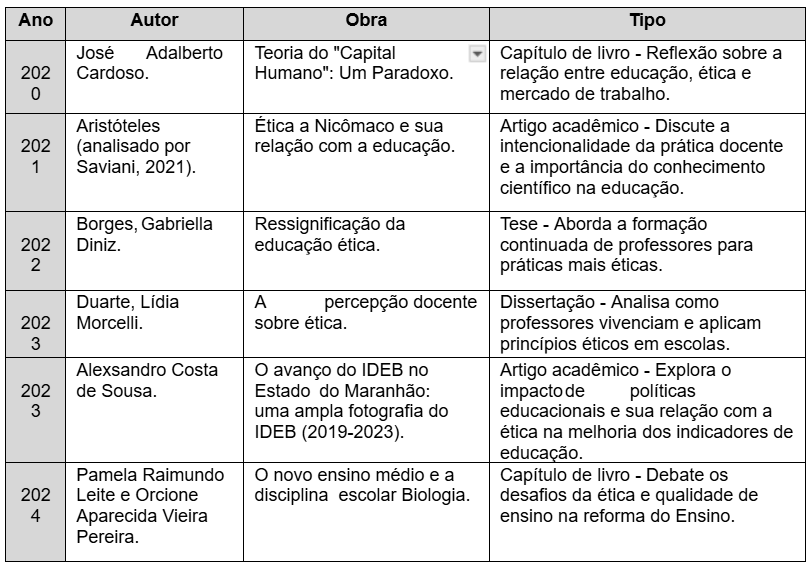

Tabela 3 – Revisão de Literatura

A ética na educação e no desenvolvimento humano é um tema que atravessa diferentes perspectivas teóricas, desde abordagens filosóficas até análises socioeconômicas. O entendimento do papel da ética na formação do indivíduo e sua relação com o desenvolvimento da sociedade pode ser explorado a partir de diferentes olhares.

José Adalberto Cardoso, em “Teoria do Capital Humano: Um Paradoxo”, discute uma questão fundamental: a ideia de que a escolarização, por si só, garantiria melhores oportunidades e ascensão social. No entanto, sua análise mostra que essa relação não é linear. O mercado de trabalho não absorve automaticamente todos aqueles que investem em qualificação, criando um paradoxo no qual a educação nem sempre resulta em igualdade de oportunidades. Essa visão dialoga diretamente com a pesquisa sobre “Doutores em Ciências Contábeis”, que analisa a inserção de doutores no mercado de trabalho, demonstrando que, mesmo em níveis acadêmicos elevados, a titulação nem sempre é garantia de melhores condições de empregabilidade.

Aristóteles, analisado por Saviani (2021), em “Ética a Nicômaco”, reflete sobre a intencionalidade da prática docente e a importância do conhecimento científico na educação. Essa abordagem filosófica fundamenta a ética educacional, propondo que a formação moral deve estar entrelaçada ao aprendizado técnico.

Borges, Gabriella Diniz, em sua tese “Ressignificação da educação ética”, aborda a formação continuada de professores para práticas mais éticas, destacando a necessidade de capacitação docente para promover um ambiente educacional ético. Duarte, Lídia Morcelli, em sua dissertação “A percepção docente sobre ética”, analisa como professores vivenciam e aplicam princípios éticos em escolas, evidenciando a importância do olhar crítico dos educadores em relação à ética no ensino.

Alexsandro Costa de Sousa, em “O avanço do IDEB no Estado do Maranhão: uma ampla fotografia do IDEB (2019-2023)”, explora o impacto de políticas educacionais e sua relação com a ética na melhoria dos indicadores de educação, sugerindo que a ética deve ser uma diretriz nas práticas pedagógicas.

Pamela Raimundo Leite e Orcione Aparecida Vieira Pereira, em “O novo ensino médio e a disciplina escolar biologia”, discutem os desafios da ética e qualidade de ensino na reforma do Ensino Médio, enfatizando a necessidade de um currículo que promova valores éticos.

Essas diferentes abordagens nos levam a uma reflexão profunda sobre a interseção entre ética, educação e desenvolvimento. A noção de que o ensino deve ser um caminho para a equidade e o progresso humano, e não apenas um instrumento de mercado, exige que as políticas educacionais sejam pensadas de forma a reduzir desigualdades e fortalecer a cidadania. Nesse sentido, compreender a ética na educação não se limita a uma discussão teórica, mas se torna uma necessidade prática para garantir que o aprendizado seja, de fato, um meio de transformação social.

4.1 O PROCESSO HISTÓRICO DA ÉTICA

A ética primitiva surgiu com o próprio ser humano, quando a sobrevivência era a norma fundamental. Nesse contexto, trabalhar para obter alimento e matar para não morrer eram práticas essenciais. O homem das cavernas lutava para se alimentar e preservar seu abrigo, adotando atitudes de alta agressividade compatíveis com sua realidade ambiental e cultural.

Com a evolução da sociedade, novas realidades trouxeram consigo novas concepções éticas, modificando e até anulando regras anteriores. Na civilização grega, o pensamento ético passou a influenciar profundamente o mundo ocidental. Foi nesse período que surgiu a chamada Ética Grega. Segundo Vázquez (1993, p. 268), a preocupação dos filósofos pré-socráticos com a natureza cedeu espaço para questões humanas, políticas e morais, impulsionadas pela democratização da vida na Grécia Antiga.

No século V a.C., emergiram os Sofistas, que consideravam irrelevante o conhecimento sobre o mundo natural, voltando-se para o estudo do homem, especialmente em aspectos políticos e jurídicos. Tornaram-se mestres da argumentação e do convencimento, defendendo que não existiam verdades absolutas, pois todas as normas eram transitórias e determinadas pelos seres humanos (Vásquez, 1993, p. 268).

Em contraposição, Sócrates rejeitou o relativismo sofista. Para ele, o conhecimento fundamental era aquele relacionado ao próprio ser humano. Seu ensinamento central, “Homem, conhece-te a ti mesmo”, refletia sua crença na necessidade do autoconhecimento para o aprimoramento moral. Sócrates afirmava: “Só sei que nada sei”, enfatizando a busca contínua pelo saber, e concluía que “deve-se melhorar o conhecimento e aperfeiçoar a conduta” (Vásquez, 1993, p. 269).

Seu discípulo Platão ampliou essa visão, relacionando a ética à sua concepção metafísica do dualismo entre o mundo sensível e o mundo das ideias. Para ele, o Estado tinha um papel fundamental na formação moral do indivíduo. Defendia que a alma, composta por razão, vontade e apetite, deveria governar as ações humanas, priorizando o espírito sobre o corpo. Em sua sociedade ideal, os escravos não possuíam virtudes morais nem direitos cívicos, e as classes superiores — dedicadas à contemplação, à política e à guerra — eram vistas como as responsáveis pelo destino da cidade (Vásquez, 1993, p. 270).

Já Aristóteles, discípulo de Platão, discordava da ideia de um mundo das ideias separado da realidade concreta. Para ele, o ser humano buscava um fim último: a felicidade (eudaimonia), alcançada não pelo prazer ou riqueza, mas pela vida teórica e contemplativa, guiada pela razão. Considerava que as virtudes, adquiridas pelo hábito e pela prática, eram fundamentais para essa realização. Dividia-as em intelectuais e éticas e afirmava que, embora a felicidade dependesse da virtude, algumas condições externas — maturidade, bens materiais, liberdade pessoal e saúde — também eram necessárias (Vásquez, 1993, p. 272).

Para Aristóteles, o ser humano era um animal político, ou seja, só poderia viver plenamente dentro da cidade (polis). No entanto, essa vida teórica e contemplativa era reservada a uma elite, enquanto os escravos eram excluídos dessa realização moral e intelectual. Assim, a ética aristotélica estava diretamente ligada à política, pois um bom cidadão deveria ser também um homem virtuoso (Vásquez, 1993, p. 273).

Com a ascensão do cristianismo, a ética aristotélica foi reinterpretada à luz da fé cristã, influenciando a Idade Média (Vásquez, 1993, p. 276). Entre os principais pensadores desse período estavam Santo Agostinho e São Tomás de Aquino.

Santo Agostinho (1968) procurou conciliar os ensinamentos de Jesus com a racionalidade dos pensadores gregos. Para ele, a história humana era a história da redenção, buscando a realização plena do bem e da felicidade com Deus como objetivo final. A fé tornou-se o princípio mais importante para a conduta ética, pois o ser humano, frágil e inclinado a paixões desordenadas, precisava ser educado para agir moralmente (Vásquez, 1993, p. 278).

Já Tomás de Aquino, influenciado por Aristóteles e Santo Agostinho, buscou unir suas filosofias à doutrina cristã. Em sua ética, o ser humano tendia naturalmente à felicidade, mas precisava ser educado para praticar o bem e controlar seus impulsos. Ele “cristianizou” Aristóteles, subordinando a filosofia à fé e afirmando que a razão só poderia compreender a verdade se estivesse em harmonia com Deus (Vásquez, 1993, p. 279). Muitos dos valores morais estabelecidos pela Igreja Católica nesse período, como a caridade, a busca pela paz e a valorização do próximo, continuam presentes na sociedade contemporânea. No entanto, nessa época, ética e moral ainda eram consideradas sinônimos, e os valores eram impostos de forma hierárquica pela Igreja, sem consulta popular.

Atualmente, convivem diferentes sistemas éticos que, apesar de suas divergências, oferecem valiosas perspectivas sobre como devemos viver em sociedade e como nos relacionamos com os outros e com o mundo ao nosso redor.

Entre os principais modelos, destacam-se três grandes correntes que têm influenciado profundamente o pensamento moral ao longo da história.

A ética de Buda e Jesus é centrada em virtudes como a compaixão, a igualdade e o perdão. Essa abordagem nos ensina a responder ao mal com o bem, buscando transformar adversidades por meio de atitudes positivas e construtivas. A compaixão e o amor são fundamentais nesse modelo, que também prega uma visão democrática da humanidade, onde todos os indivíduos são vistos como iguais, independentemente de suas condições sociais, culturais ou religiosas. Ao valorizar a harmonia e a união, essa ética tem um forte apelo moral e espiritual, desafiando-nos a cultivar a paz interior e a promover a solidariedade entre as pessoas.

Por outro lado, a ética de Maquiavel e Nietzsche nos apresenta uma visão mais pragmática e até implacável da moralidade. Maquiavel, em suas obras, defende que o governante deve agir de maneira astuta e estratégica para manter o poder, considerando que a moralidade tradicional muitas vezes pode ser um obstáculo para a estabilidade política.

Nietzsche, por sua vez, vai além, exaltando a força, a autonomia individual e a busca pelo poder como elementos essenciais para a realização do ser humano. Em sua filosofia, ele vê a desigualdade entre os homens como algo natural e até necessário, defendendo que a aristocracia e o domínio sobre os mais fracos são condições para a criação de uma sociedade superior. Essa ética é voltada para a superação de limites impostos pela moralidade convencional, buscando um ideal de liberdade e poder pessoal.

Já a ética de Sócrates, Platão e Aristóteles oferece uma perspectiva que busca o equilíbrio entre razão e emoção. Para esses filósofos, a virtude está intrinsecamente ligada à inteligência e ao autoconhecimento, e as decisões éticas devem ser tomadas levando em consideração as circunstâncias de cada situação.

Para Aristóteles, por exemplo, a felicidade e a realização pessoal vêm do cultivo das virtudes e da razão prática, sendo o justo equilíbrio entre os excessos e as deficiências o caminho para a verdadeira moralidade. A política, nesse modelo, deve integrar elementos democráticos e aristocráticos, buscando um meio-termo entre a participação popular e a liderança de indivíduos capacitados, respeitando a diversidade e as particularidades de cada pessoa.

Por fim, a ética de Espinosa sintetiza essas diferentes correntes filosóficas, criando uma visão mais harmoniosa e moderna da moralidade. Espinosa, influenciado por diversos pensadores, propõe uma ética que busca conciliar razão e emoção, afirmando que a moralidade deve ser vista como um conjunto de práticas que favorecem a liberdade e o bem-estar humano. Sua abordagem vê a ética como uma forma de promover o entendimento e a convivência pacífica entre os indivíduos, considerando as complexas relações sociais e os aspectos psicológicos envolvidos nas decisões éticas. Para Espinosa, a verdadeira liberdade não está na busca egoísta pelo poder, mas na capacidade de agir de maneira racional e harmônica com o mundo, buscando o bem comum e o entendimento profundo da natureza humana.

Esses sistemas éticos, cada um com suas nuances e profundidades, nos desafiam a refletir sobre como nossas escolhas moldam não apenas nossa vida individual, mas também as relações sociais e políticas que estabelecemos com os outros. Cada uma dessas correntes filosóficas oferece uma lente única para entender a moralidade, destacando diferentes aspectos da experiência humana e nos convidando a uma jornada de reflexão constante sobre o que significa viver de maneira ética e justa.

5. A ÉTICA NA ESCOLA DE HOJE, OS VALORES E AS REGRAS MORAIS

A educação moral, para Piaget, não constitui uma matéria especial de ensino, mas um aspecto particular da totalidade do sistema. Dessa maneira, as crianças e os jovens não devem ter “aulas” de educação moral, e sim vivenciar a moralidade em todos os aspectos e ambientes presentes na escola. Do ponto de vista de Piaget, educar moralmente é proporcionar à criança situações em que ela possa vivenciar a cooperação, a reciprocidade, o respeito mútuo e assim, construir a sua moralidade. Para Piaget (1996, p. 119) “O objetivo da educação moral é o de a criança construir sua autonomia”. O saber é construído, não imposto”.

Aprender a ser cidadão e cidadã é, entre outras coisas, aprender a agir com respeito, solidariedade, responsabilidade, justiça, não-violência. Aprender a usar o diálogo nas mais diferentes situações e comprometer-se com o que acontece na vida coletiva da comunidade e do país. Esses valores e essas atitudes precisam ser aprendidos e desenvolvidos pelos alunos e, portanto, podem e devem ser ensinados na escola. Para que os alunos possam assumir os princípios éticos, são necessários pelo menos dois fatores:

I. Que os princípios se expressem em situações reais, nas quais os estudantes possam ter experiências e conviver com a sua prática;

II. Que haja um desenvolvimento da sua capacidade de autonomia moral, isto é, da capacidade de analisar e eleger valores para si, conscientemente e livremente.

Como reflexo desse pensamento, verifica-se que o Plano Nacional de Educação, quando traça as diretrizes do ensino fundamental, estabelece que a escola deva se preocupar com o aspecto pedagógico, sem desmerecer a sua responsabilidade social, destacando a questão da atualidade do currículo e a necessidade da complementação das disciplinas tradicionais por temas vinculados ao cotidiano, ou mesmo, a inserção de temas transversais, como Ética, meio ambiente, pluralidade cultural, trabalho, consumo, entre outros.

De maneira mais específica, os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam para esta realidade, quando tratam do capítulo específico da Ética. Destaca que, mesmo com limitações, a escola participa da formação moral de seus alunos, pois valores e regras são transmitidos pelos professores, pelos livros didáticos, pela organização institucional, ou pela forma de avaliação. Assim, apresentam a escola como:

O espaço de práticas sociais em que os alunos não apenas entram em contato com valores determinados, mas também aprendem a estabelecer hierarquia entre valores, ampliam sua capacidade de julgamento e a consciência de como realizam escolhas, ampliam-se as possibilidades de atuação da escola na formação moral (PCNs, 1998, p. 63).

Como um dos objetivos deste artigo é o de propor atividades que levem o aluno a pensar sobre sua conduta e a dos outros a partir de princípios, e não de receitas prontas, batizou-se o tema de Ética, embora frequentemente se assuma, aqui, a sinonímia entre as palavras Ética e moral e se empregue a expressão clássica na área de educação de “educação moral”.

Toda norma ética que possui legitimidade aparece sob a forma de um mandamento, uma obrigação: é necessário realizar determinada ação, ou, caso contrário, evitar outra. Mas como essa obrigatoriedade se estabelece na consciência de um indivíduo? A resposta reside no fato de que, para que os mandamentos morais sejam assimilados, é fundamental que atinjam, de algum modo, a sensibilidade da pessoa. Em outras palavras, as normas morais devem ser percebidas como algo desejável, relacionado ao bem-estar psicológico do indivíduo, ou o que se pode referir como seu “projeto de felicidade”. Para que alguém aceite uma norma, é essencial que esta seja reconhecida como parte integrante de algo que contribua para o seu bem-estar e para a construção de uma vida gratificante.

A norma ética que possui legitimidade se manifesta como um mandamento ou uma obrigação: é preciso realizar uma ação específica ou, em contrapartida, evitar outra. Mas de que forma essa obrigatoriedade se consolida na consciência de um indivíduo? A resposta está no fato de que, para que os mandamentos morais sejam internalizados, é essencial que atinjam, de alguma maneira, a sensibilidade da pessoa. Em outras palavras, as normas morais precisam ser vistas como desejáveis, associadas ao bem-estar psicológico do indivíduo, ou o que se pode chamar de seu “projeto de felicidade”. Para que alguém aceite uma norma, é fundamental que esta seja reconhecida como parte de algo que auxilia no seu bem-estar e na construção de uma vida plena.

A qualidade do ensino é fundamental para a formação moral: a escola deve ser um espaço onde o aluno tenha as ferramentas necessárias para alcançar seus objetivos e concretizar seus projetos de vida. Isso significa que um ensino de boa qualidade é essencial não apenas para o desenvolvimento cognitivo, mas também para a formação moral. Se a escola falha em fornecer uma educação adequada, condena seus alunos a dificuldades futuras, o que pode frustrar seus projetos de vida. Portanto, um ensino que favorece o desenvolvimento de habilidades e competências é também um facilitador do desenvolvimento ético.

A convivência escolar deve vivenciar valores morais essenciais: além do ensino acadêmico, a escola deve ser um ambiente que promova a vivência de conceitos fundamentais como justiça, respeito e solidariedade. Esses valores não devem ser meramente discutidos, mas aplicados na prática. A convivência diária deve ser organizada de forma a demonstrar que os valores éticos estão alinhados com o conceito de uma “vida boa”, uma vida em que os indivíduos buscam a felicidade e o bem-estar não apenas para si, mas para os outros também.

Ao internalizar esses valores, os alunos não só perceberão que as normas são coerentes com seus próprios projetos de vida, mas também se integrarão a essas normas, adotando-as de maneira que se tornem parte de sua identidade pessoal. O respeito se tornará uma virtude natural, porque os alunos aprenderão que, ao respeitar, também estão respeitando a si mesmos e aos outros.

Portanto, a educação moral vai além da simples transmissão de regras. Ela envolve o cultivo de um ambiente onde as regras e os valores são vivenciados de forma prática e coerente com os projetos de felicidade e bem-estar dos alunos. Quando isso ocorre, as normas morais se tornam significativas e são internalizadas, ajudando a formar indivíduos não apenas capacitados intelectualmente, mas também éticos e conscientes de seu papel na sociedade.

5.1 UMA REFLEXÃO SOBRE VALORES E REGRAS

Figura 4 – Princípios filosóficos da ética.

Se for verdade que não há legitimação das regras morais sem um investimento afetivo, é também verdade que tal legitimação não existe sem a racionalidade, sem o juízo e a reflexão sobre valores e regras. E isso por três razões, pelo menos.

A primeira: a moral pressupõe a responsabilidade, e esta pressupõe a liberdade e o juízo. Somente há responsabilidade por atos se houver a liberdade de realizá-los ou não. Cabem, portanto, o pensamento, a reflexão, o julgamento para, então, a ação. Em resumo, agir segundo critérios e regras morais implica fazer uma escolha.

A segunda: a racionalidade e o juízo também comparecem no processo de legitimação das regras, pois dificilmente tais valores ou regras serão legítimos se parecerem contraditórios entre si ou ilógicos, se não sensibilizarem a inteligência. É por essa razão que a moral pode ser discutida, debatida, que argumentos podem ser empregados para justificar ou descartar certos valores. E, muitas vezes, é por falta dessa apreensão racional dos valores que alguns agem de forma impensada. Se tivessem refletido um pouco, teriam mudado de ideia e agido diferentemente. Após melhor juízo, arrependem-se do que fizeram. É preciso também sublinhar o fato de que pensar sobre a moralidade não é tarefa simples: são necessárias muita abstração, muita generalização e muita dedução.

Tomando-se o exemplo da mentira, verifica-se que poucas pessoas pensaram de fato sobre o que é a mentira. A maioria limita-se a dizer que ela corresponde a não dizer, intencionalmente, a verdade. Na realidade, mentir, no sentido ético, significa não dar uma informação a alguém que tenha o direito de obtê-la. Com essa definição, pode-se concluir que mentir por omissão não significa trair a verdade, mas não revelá-la a quem tem direito de sabê-la.

Portanto, pensar, apropriar-se dos valores morais com o máximo de racionalidade é condição necessária, tanto à legitimação das regras e ao emprego justo e ponderado delas, como à construção de novas regras (PCNs, 1998, p. 56)

Finalmente, há uma terceira razão para se valorizar a presença da racionalidade na esfera moral: ter a capacidade de dialogar, essencial à convivência democrática. De fato, viver em democracia significa explicitar e, se possível, resolver conflitos por meio da palavra, da comunicação, do diálogo. Significa trocar argumentos, negociar. Ora, para que o diálogo seja profícuo, para que possa gerar resultados, a racionalidade é condição necessária. Assim são estabelecidas duas consequências centrais para a educação.

I. A escola deve ser um lugar onde os valores são pensados, refletidos, e não meramente impostos ou frutos do hábito.

II. A escola deve ser o lugar onde os alunos desenvolvam a arte do diálogo (PCNs, 1998, p. 56).

5.2 FAMÍLIA, A PRINCIPAL TRANSMISSORA DE VALORES ÉTICOS

Figura 5 – Família e escola.

A relação familiar, a cada dia, torna-se mais delicada e ilusória, provoca a transferência da responsabilidade dos pais a outros, como: escola, professores, babás, entre outros. Assim, cria-se – na família – um ambiente hostil onde as pessoas não se conhecem, somente repartem um espaço físico (a casa). De acordo com Boechat (2003, p. 42), “quem se perdeu não foi o jovem, foi o adulto que não está conseguindo ler a modernidade e a confunde com frieza, distanciamento, solidão, perdas”. Segundo Tiba (2002, p. 180),

[…] percebo que as crianças têm dificuldade de estabelecer limites claros entre a família e a escola, principalmente quando os próprios pais delegam à escola a educação dos filhos […].

Outro fator relevante é que a modernidade ocasionou uma série de alterações, inclusive na família; mas tal fato não desobriga a instituição familiar de seu papel educador – primordial ao desenvolvimento e integração do filho à sociedade.

De acordo com Kaloustian (1988, p. 22), a família é o lugar indispensável para a garantia da sobrevivência e da proteção integral dos filhos e demais membros, independentemente do arranjo familiar ou da forma como vem se estruturando. É a família que propicia os aportes afetivos e, sobretudo, materiais necessários ao desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes. Ela desempenha um papel decisivo na educação formal e informal; é em seu espaço que são absorvidos os valores éticos e humanitários, e onde se aprofundam os laços de solidariedade.

Lodi e Araújo (2006, p. 39) descrevem a relevância da prática escolar quanto formadora de cidadãos, pois aprender a ser cidadão e a ser cidadã é, entre outras coisas, aprender a agir com respeito, solidariedade, responsabilidade, justiça, não- violência, aprender a usar o diálogo nas mais variadas situações e comprometer-se com o que acontece na vida coletiva da comunidade e do país. Esses valores e essas atitudes precisam ser aprendidos e desenvolvidos pelos estudantes e, portanto, podem e devem ser ensinados na escola. Observa-se que, para que a escola consiga efetivamente cumprir o seu papel, a contribuição da família é fundamental. Nesse sentido, serão apresentados, a seguir, alguns aspectos que sugerem esta parceria.

A própria lei garante a participação familiar no processo de ensino- aprendizagem de seus filhos; todavia, nem sempre as famílias se dispõem a esta participação. O dever da família com o processo de escolaridade e a assiduidade da sua presença no contexto escolar é publicamente reconhecido na legislação nacional e nas diretrizes do Ministério da Educação. Ressalta-se a estima sobre a edificação de uma relação de amizade e companheirismo – onde se apreciem problemas, anseios e especificidades – entre família e escola, visto que as duas devem trabalhar para o mesmo objetivo, sendo, destarte, companheiras, e não concorrentes.

Corroborando, no tipo de organização social em que vivemos, o papel indispensável da família quanto à proteção, efetividade da educação perpassa pelo dever, também perante o processo de escolaridade e a seriedade da sua compleição no contexto escolar. Isso está publicamente reconhecido na legislação nacional e nas diretrizes do Ministério da Educação aprovadas no decorrer dos anos 90.

Exemplo que podem ser destacados são: Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), nos artigos 4º e 55; Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96), artigos 1º, 2º, 6º e 12; Plano Nacional de Educação (aprovado pela Lei nº 10172/2007), que define como uma de suas diretrizes a implantação de conselhos escolares e outras formas de participação da comunidade escolar (composta também pela família) e local na melhoria do funcionamento das instituições de educação e no enriquecimento das oportunidades educativas e dos recursos pedagógicos.

Por sua vez, a Constituição Federal determina no Art. 205 que:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

A legislação indica uma direção clara em favor de uma educação voltada para a defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania, que podem e devem ser compartilhados na família, na escola e principalmente na sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ética na educação emerge como um pilar fundamental na construção de uma sociedade mais justa, equitativa e responsável. Ao longo deste artigo, que integra a fundamentação teórica de uma pesquisa de mestrado em andamento, exploramos a intrincada relação entre ética e educação, destacando a importância de valores como respeito, solidariedade, honestidade e justiça na formação de cidadãos conscientes e engajados. A análise teórica apresentada buscou responder a questões cruciais sobre o papel da ética no contexto educacional contemporâneo, considerando a crescente relativização de princípios e valores na sociedade.

A revisão da literatura demonstrou que a ética não se restringe à transmissão de conteúdos acadêmicos, mas permeia todas as dimensões da vida escolar, influenciando as relações interpessoais, as decisões pedagógicas e a gestão institucional. A ética na educação exige uma abordagem holística, que envolva a vivência de valores, a reflexão crítica sobre dilemas morais e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais que capacitem os alunos a tomar decisões responsáveis e a agir de forma ética em diferentes contextos.

A pesquisa em andamento, que tem como foco a Escola Municipal de Ensino Fundamental Flor de Laranjeira, busca aprofundar a compreensão sobre a aplicação da ética na prática educacional. A investigação visa identificar o nível de compreensão da escola sobre ética, avaliar as ações e reflexões sobre valores e princípios promovidos na instituição e propor um programa de formação ética para a comunidade escolar.

Espera-se que os resultados desta pesquisa possam fornecer insights valiosos para a melhoria da prática educacional, contribuindo para a criação de um ambiente escolar mais justo, inclusivo e acolhedor. Acredita-se que a formação ética dos alunos é um processo contínuo, que se inicia na família, se fortalece na escola e se consolida na sociedade. Nesse sentido, a pesquisa busca identificar as melhores estratégias para promover a colaboração entre família, escola e comunidade, visando garantir uma formação ética integral dos alunos.

A análise das diferentes correntes éticas, como a deontológica, a consequencialista e a da virtude, revelou que não existe uma abordagem única para a promoção da ética na educação. Cada corrente oferece insights valiosos, que podem ser combinados e adaptados às necessidades e características de cada contexto escolar. A ética deontológica, por exemplo, enfatiza a importância do cumprimento de regras e normas, enquanto a ética consequencialista destaca a necessidade de avaliar as consequências das ações. Já a ética da virtude valoriza o desenvolvimento do caráter e das qualidades morais dos alunos.

A pesquisa em andamento busca identificar as melhores práticas para a aplicação dessas diferentes correntes éticas no contexto educacional, considerando os desafios e dilemas enfrentados pelos professores no cotidiano escolar. Acredita-se que a formação continuada dos educadores é um fator preponderante para o sucesso da promoção da ética na educação. Os professores precisam estar preparados para lidar com questões complexas, como bullying, discriminação, desrespeito às regras e conflitos interpessoais, utilizando estratégias de mediação e resolução de problemas que promovam a justiça, a equidade e o respeito aos direitos humanos.

A análise da influência da família na construção dos valores éticos demonstrou que os pais desempenham um papel fundamental na formação moral dos filhos. Os pais são os primeiros modelos de conduta ética, transmitindo valores e princípios por meio de suas ações e exemplos. A pesquisa em andamento busca identificar as melhores estratégias para promover a participação dos pais na vida escolar, incentivando o diálogo e a colaboração entre família e escola.

Acredita-se que a escola, como espaço de convivência e respeito às diferenças, deve ser um ambiente onde a diversidade seja valorizada e celebrada. A promoção da inclusão e o combate a todas as formas de discriminação são elementos essenciais para a construção de uma cultura ética no ambiente escolar. A pesquisa em andamento busca identificar as melhores práticas para a promoção da inclusão e o respeito à diversidade, considerando as diferentes origens, crenças, valores e culturas dos alunos.

Em suma, a ética na educação é um tema complexo e multifacetado, que exige uma abordagem interdisciplinar e colaborativa. A pesquisa em andamento busca contribuir para o avanço do conhecimento sobre a ética na educação, fornecendo insights valiosos para a melhoria da prática educacional e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Espera-se que os resultados desta pesquisa possam inspirar educadores, gestores escolares, pais e alunos a se engajarem na promoção da ética na educação, transformando as escolas em espaços de formação integral, onde os valores humanos sejam cultivados e celebrados.

Acreditamos que a ética na educação não é apenas um tema acadêmico, mas um compromisso prático, que deve estar presente no dia a dia das escolas. Educadores, alunos, gestores e a sociedade em geral têm papéis cruciais na criação de um ambiente educacional fundamentado em valores éticos, que favoreça um aprendizado que vai além do simples domínio técnico, contribuindo, assim, para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis.

A presente pesquisa, ao lançar luz sobre os fundamentos teóricos da ética na educação e ao investigar sua aplicação em um contexto escolar específico, almeja fomentar o debate e a reflexão sobre a importância da ética na formação das futuras gerações. Acreditamos que a ética não é um conjunto de regras a serem memorizadas, mas um modo de ser e de agir, que se desenvolve por meio da experiência, da reflexão e do diálogo.

Nesse sentido, a pesquisa em andamento busca identificar as melhores estratégias para promover a vivência de valores éticos no ambiente escolar, incentivando os alunos a se tornarem protagonistas de sua própria formação moral. Acreditamos que a ética na educação é um caminho para a construção de um futuro mais justo, solidário e humano, onde todos possam viver com dignidade e respeito.

Por fim, ressaltamos que esta pesquisa é um trabalho em progresso, que se beneficiará das contribuições de outros pesquisadores, educadores e membros da comunidade escolar. Acreditamos que a construção de uma cultura ética na educação é um esforço coletivo, que exige o engajamento de todos os atores sociais. Esperamos que este artigo possa inspirar outros a se juntarem a nós nessa jornada, rumo a uma educação mais ética e transformadora.

2Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/filosofia/etica.htm. Acesso em: 05 de maio de 2025.

3Disponível em: https://www.sistemapoliedro.com.br/blog/familia-e-escola/ Acesso em 05 de maio de 2025.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO Ulisses F., Ética e Cidadania. Boletim 18. Salto para o futuro: TV escola: Secretaria de educação a distância e Ministério da educação. Outubro de 2006.

BOECHAT, Ivone. A Família no Século XXI. 2ª ed. Rio de Janeiro: Reproarte, 2003. BRASIL.

Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069, de julho de 1990.

JORGE,Thums. Ética na Educação: Filosofia e valores na Escola. / Canoas: Ed. Ulbra, 2003. 480 p.

KALOUSTIAN, S. M. (org.) Família Brasileira, a Base de Tudo. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNICEF, 1988.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lei nº 9424, de dezembro de 1996.

LODI, Lúcia Helena. ARAÚJO, Ulisses F., Ética, cidadania e educação: Escola, democracia e cidadania. Programa 5, Boletim 18 Salto para o Futuro: TV Escola: Secretaria de Educação a Distância e Ministério da Educação. Outubro de 2006.

Plano Nacional de Educação. Brasília, MEC, 2001.

Parâmetros Curriculares Nacionais: Apresentação dos temas transversais, Ética/ secretaria de educação fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997.

PEREIRA, P. A. Desafios Contemporâneos para Sociedade e a Família. In: Revista Serviço Social e Sociedade. Nº 48, Ano XVI. São Paulo: Cortez, 1995.

PIAGET, Jean. O juízo Moral na Criança. São Paulo: Summus, 1994.

VASQUEZ Sanchez, Adolfo. Ética. 14. ed. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 1993. p. 174.

TIBA, Içami. A difícil arte de educar limites. In: Suplemento do Professor do Jornal Folha Dirigida, São Paulo, publicado em: 15/10/2006.

1Mestranda em Educação pela Universidad de la Integración de Las Américas Escuela de Postgrado

Maestría en Ciencias de la Educación. E-mail: erikalimm@gmail.com