EDUCATION, GENDER, AND RESISTANCE IN RURAL AREAS: YOUTH AND ADULT EDUCATION AS A SPACE FOR THE EMPOWERMENT OF PEASANT WOMEN

EDUCACIÓN, GÉNERO Y RESISTENCIA EN EL CAMPO: LA EJA COMO ESPACIO DE EMPODERAMIENTO DE MUJERES CAMPESINAS

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ar10202505061534

Maíra Souto Maior Kerstenetzky1

Resumo

Este artigo analisa a experiência da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no campo como instrumento de fortalecimento da identidade e do empoderamento de mulheres campesinas no Assentamento Che Guevara, localizado no município de Moreno, em Pernambuco. Desenvolvido a partir de uma pesquisa qualitativa com base em entrevistas, observação participante e histórias de vida, o estudo insere-se no debate sobre os desafios da implementação de uma educação que considere as especificidades de gênero e da realidade camponesa. A investigação demonstra que, apesar das limitações impostas por contextos socioculturais conservadores e pelas lacunas das políticas públicas, a escola do campo se constitui como espaço estratégico para a ressignificação das trajetórias femininas, promovendo o protagonismo das educandas em seus territórios. Conclui-se que a articulação entre educação, direitos humanos e perspectiva de gênero é fundamental para a construção de práticas pedagógicas emancipatórias no contexto do campo.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Educação do Campo. Gênero. Mulheres; Empoderamento.

Abstract

This article analyzes the experience of Youth and Adult Education (EJA) in rural areas as a tool for strengthening the identity and empowerment of rural women in the Che Guevara Settlement, located in Moreno, Pernambuco, Brazil. Developed through a qualitative research approach, including interviews, participant observation, and life histories, the study engages with the challenges of implementing education that embraces both gender specificity and rural realities. The findings show that, despite the constraints posed by conservative sociocultural contexts and gaps in public policy, rural schools serve as strategic spaces for the redefinition of women’s trajectories, promoting their protagonism within their communities. The article concludes that the articulation of education, human rights, and a gender perspective is essential for building emancipatory pedagogical practices in rural contexts.

Keywords: Youth and Adult Education. Rural Education. Gender. Women. Empowerment.

Resumen

Este artículo analiza la experiencia de la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) en el campo como instrumento de fortalecimiento de la identidad y del empoderamiento de mujeres campesinas en el Asentamiento Che Guevara, ubicado en el municipio de Moreno, en el estado de Pernambuco. Desarrollado a partir de una investigación cualitativa basada en entrevistas, observación participante e historias de vida, el estudio se inserta en el debate sobre los desafíos de implementar una educación que considere las especificidades de género y de la realidad campesina. La investigación demuestra que, a pesar de las limitaciones impuestas por contextos socioculturales conservadores y por las brechas de las políticas públicas, la escuela del campo se configura como un espacio estratégico para resignificar las trayectorias femeninas, promoviendo el protagonismo de las educandas en sus territorios. Se concluye que la articulación entre educación, derechos humanos y perspectiva de género es fundamental para la construcción de prácticas pedagógicas emancipadoras en el contexto rural.

Palabras clave: Educación de Jóvenes y Adultos. Educación del Campo. Género. Mujeres. Empoderamiento.

1 INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos do Campo (EJA Campo), ao inserir-se em territórios historicamente marcados por desigualdades sociais, econômicas e de gênero, emerge como uma ferramenta de resistência e emancipação. No Brasil, onde a escolarização da população do campo sempre foi negligenciada pelas políticas educacionais hegemônicas, as mulheres do campo enfrentam barreiras ainda mais profundas, por estarem localizadas na intersecção de opressões estruturais: de classe, gênero, território e raça.

O presente artigo parte da experiência vivida por mulheres estudantes da EJA Campo no Assentamento Che Guevara, vinculado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Moreno/PE, para refletir sobre os efeitos e limites da escolarização na construção de identidades femininas campesinas, o exercício do protagonismo político dessas mulheres. Trata-se de um estudo de base qualitativa, fundamentado nos aportes teórico-metodológicos da etnografia, das histórias de vida e da análise documental, cujo foco incide sobre o papel da escola do campo como espaço de elaboração de subjetividades e de transformação social.

Analisar a trajetória educacional das mulheres do campo sob a lente de gênero significa reconhecer que o acesso à escola, para essas mulheres, não se trata apenas de uma questão de direito formal, mas de disputa por reconhecimento, visibilidade e autonomia em espaços historicamente masculinizados. Neste sentido, a proposta deste trabalho é discutir de que modo a educação escolarizada contribui para o empoderamento das educandas do campo, à luz das tensões que atravessam a política educacional brasileira, especialmente no que tange à ausência de uma abordagem de gênero explícita nos documentos oficiais como o Plano Nacional de Educação (PNE) e o Plano Estadual de Educação de Pernambuco (PEE/PE).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico deste estudo apoia-se em autores e autoras que discutem criticamente a educação do campo, os estudos de gênero e os direitos humanos na perspectiva emancipatória. A proposta de Educação do Campo, defendida por Arroyo (2011) e Caldart (2012), se opõe à visão tecnocrática da educação rural tradicional, pautada pela lógica do agronegócio e da reprodução das desigualdades sociais no campo. Essas pesquisas mostram a educação do campo deve ser formulada a partir da realidade concreta das populações campesinas, respeitando suas formas de organização, seus saberes tradicionais e suas necessidades específicas.

Em consonância com tal perspectiva, a discussão sobre gênero na educação é abordada por Butler (2017), Louro (2014), Saffioti (2015) e Scott (2017), cujas contribuições teóricas possibilitam compreender o gênero como uma construção social, performativa e politicamente situada. Essas autoras propõem uma crítica à normatividade de gênero presente nas instituições escolares, analisam as múltiplas formas de violência que afetam as mulheres e apontam a necessidade de práticas que desnaturalizem as desigualdades de gênero e promovam a equidade.

A interseccionalidade proposta por Crenshaw (2002) também é um conceito fundamental para esta análise, pois permite compreender como as opressões de gênero, classe e território se entrecruzam nas experiências das mulheres do campo. Collins e Bilge (2021), por sua vez, aprofundam esse debate ao propor a interseccionalidade como uma teoria social crítica, destacando que as relações de poder são interdependentes e se manifestam através de marcadores como raça, gênero, classe, sexualidade, nacionalidade e outros, produzindo desigualdades complexas.

No contexto educacional brasileiro, essas perspectivas são particularmente relevantes para entender a exclusão histórica das mulheres campesinas do processo educativo e do exercício de sua cidadania plena. Isso implica analisar não apenas o acesso à escola, mas também os currículos, as práticas pedagógicas e a produção de saberes, que frequentemente deslegitimam as vozes das mulheres marginalizadas.

Ao integrar os campos da educação, do direito e da sociologia, o presente estudo articula os pressupostos da pedagogia crítica de Freire (1987), que compreende a educação como prática da liberdade, com o marco dos direitos humanos, especialmente no que se refere ao direito à educação e à igualdade de gênero. Tais fundamentos contribuem para uma leitura ampliada da função social da escola do campo como espaço de construção de sujeitos críticos e transformadores da realidade.

3 METODOLOGIA

‘Este estudo insere-se no campo das pesquisas qualitativas, com enfoque etnográfico e uso de histórias de vida como recurso investigativo. A escolha metodológica fundamenta-se na necessidade de compreender as múltiplas dimensões que constituem as experiências das mulheres campesinas na EJA do campo, em suas especificidades culturais, sociais e políticas. A investigação foi desenvolvida no Assentamento Che Guevara, vinculado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), localizado no município de Moreno/PE.

Os procedimentos metodológicos incluíram a observação participante em sala de aula e em momentos coletivos da comunidade escolar, a realização de entrevistas semiestruturadas com alunas da EJA e o uso de diário de campo para registro sistemático das experiências vivenciadas. As entrevistas buscaram captar as vozes das mulheres sobre sua trajetória educacional, relações de gênero e práticas cotidianas.

A análise do material empírico partiu da codificação temática, identificando categorias analíticas como: (I) a escola como espaço de resistência e pertencimento; (II) as barreiras de gênero no acesso à educação; (III) a construção da identidade camponesa feminina; (IV) os efeitos do processo educacional no empoderamento e protagonismo das educandas.

Dessa maneira, tem-se que a presente pesquisa respeitou os princípios éticos exigidos pela área das ciências humanas, garantindo o anonimato das participantes que assim o desejaram, o consentimento livre e esclarecido e o tratamento sensível às suas narrativas e experiências de vida.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

4.1 Gênero e Políticas Públicas Educacionais: uma disputa de sentidos

A conceituação de gênero adotada neste estudo segue uma perspectiva crítica e construcionista, pautada nas contribuições das autoras Butler (2017), Louro (2014) e Scott (2017). De forma geral, para essas autoras gênero não é apenas uma variável descritiva ou categoria biológica, mas um campo simbólico de poder, através do qual se constroem e se legitimam normas sociais, papéis e identidades.

Ainda, cabe destacar, dentro dessa perspectiva conceitual de gênero, as múltiplas formas de violência que afetam as mulheres. Nesse sentido, o conceito é politicamente situado e está no centro das disputas contemporâneas por reconhecimento social, direitos e acesso a políticas públicas.

A partir dessa concepção, a educação é compreendida não apenas como um espaço de reprodução de desigualdades de gênero, mas também como território potencial de enfrentamento dessas desigualdades. Contudo, como evidencia Kerstenetzky (2019), esse potencial encontra sérias limitações quando as políticas públicas se abstêm de incorporar explicitamente a abordagem de gênero.

Observa-se, assim, que a exclusão da temática de gênero dos Planos Nacional (Lei nº 13.005/2014) e Estadual de Educação de Pernambuco (Lei nº 15.533/2015) simboliza não apenas uma omissão, mas uma negação ativa da diversidade e das desigualdades estruturais presentes no ambiente escolar.

Porém, a realidade parece que não vai ser alterada. O projeto do novo Plano Nacional de Educação (PNE), atualmente em tramitação no Congresso Nacional, inclusive, tem sido alvo de críticas por não abordar explicitamente questões de gênero e diversidade sexual. De acordo com notícias recentes (Soares, 2024), Organizações da sociedade civil e especialistas apontam que o texto proposto pelo governo federal omite menções diretas a gênero e à população LGBTQIAPN+, afastando-se das deliberações da Conferência Nacional de Educação (CONAE).

Essa ausência é percebida como um retrocesso em relação ao PNE anterior, que já havia enfrentado críticas por excluir o termo “gênero”. E, conforme é possível observar, esse ponto fomentou censura e perseguição nas escolas (Ação Educativa, 2023). Além disso, o referido projeto não apresenta diretrizes curriculares específicas para educação sexual e de gênero, fundamentais para combater desigualdades, discriminações, assédio e violência sexual, bem como para prevenir gravidez na adolescência e infecções sexualmente transmissíveis (Brito et al., 2025).

Em resposta a essas lacunas, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realizou, em 22 de abril de 2025, uma audiência pública para discutir a inclusão de uma educação antirracista e antissexista no novo PNE. A deputada Dandara (PT-MG), proponente do debate, enfatizou a necessidade de abordar questões de gênero no plano, destacando que são “necessidades prementes que precisam estar atendidas no Plano Nacional de Educação” (Agência Câmara de Notícias, 2025).

Desta maneira, embora o projeto de lei do novo PNE proponha metas relacionadas à diversidade e inclusão, a falta de menções explícitas a gênero e à população LGBTQIAPN+ tem gerado preocupações quanto à efetividade das políticas educacionais em promover equidade e combater discriminações.

Essa omissão se insere em um contexto de avanço de discursos conservadores e moralizantes no cenário político brasileiro, que se articulam sob o rótulo da “ideologia de gênero” — expressão que, como afirma Butler (2017), serve para deslegitimar lutas feministas, LGBTQIAPN+ e antirracistas. A retirada da abordagem de gênero das políticas educacionais compromete a construção de um currículo democrático, plural e promotor de justiça social, especialmente nas escolas do campo, onde os marcadores de gênero, classe e território se entrecruzam de forma mais intensa.

Ademais, como destacam Campos, Nascimento e Rezende (2024), a ausência de uma política de formação continuada de docentes voltada à temática de gênero e sexualidade dificulta a atuação crítica de profissionais da EJA. Assim, mesmo quando profissionais da educação reconhecem a importância do tema, muitas vezes sentem insegurança ou despreparo para abordá-lo, devido à falta de respaldo institucional e político.

Nesse contexto, a disputa por políticas públicas educacionais com enfoque de gênero é também uma disputa por memória, visibilidade e representação. Conforme aponta Louro (2014), os estudos de gênero têm o compromisso ético e político de “desnaturalizar as desigualdades” e intervir na produção curricular e pedagógica das escolas, no sentido de promover a equidade. Tais princípios, quando incorporados de forma crítica no projeto político-pedagógico da EJA Campo, podem potencializar a atuação das mulheres como sujeitas de direitos e transformadoras de sua realidade.

4.2 Gênero, trabalho, invisibilidade no cotidiano camponês e a educação como forma de empoderamento feminino

A divisão sexual do trabalho, conforme delineada por Hirata e Kergoat (2007), não é apenas uma distribuição funcional entre homens e mulheres em esferas produtiva e reprodutiva; ela é, sobretudo, um sistema hierárquico que naturaliza a desigualdade por meio da associação entre sexo biológico e papéis sociais. Tal estrutura se sustenta nos princípios da separação e da hierarquia: certos trabalhos são “de mulher” e outros, “de homem”, sendo os primeiros frequentemente desvalorizados e invisibilizados.

Para compreender o conceito de divisão sexual do trabalho, é necessário situá-lo historicamente, reconhecendo que, desde antes do século XVIII, atribuía-se às mulheres e aos homens funções distintas no mundo do trabalho com base em pressupostos biologizantes. Essa naturalização das aptidões femininas e masculinas estruturou uma organização social binária, estabelecendo uma dicotomia entre os domínios público e privado.

Desse modo, o domínio público, associado à produção econômica e à participação política, foi historicamente monopolizado pelos homens, enquanto às mulheres foi reservado o espaço privado, da reprodução e do cuidado — dimensão invisibilizada e desvalorizada sob o paradigma capitalista.

Como destaca Biroli (2016), essa divisão não apenas estrutura a organização do trabalho, mas sustenta hierarquias de gênero que perpassam as dinâmicas sociais e políticas. Ao tratar o trabalho doméstico e reprodutivo como não produtivo, a sociedade legitima sua não remuneração quando realizado por mulheres no interior do lar, ainda que seja reconhecido como tal no momento em que é profissionalizado. Tal contradição evidencia o caráter ideológico da desvalorização do trabalho doméstico, ao mesmo tempo em que escancara a dependência estrutural do trabalho produtivo em relação ao suporte reprodutivo.

A partir da Revolução Industrial, as mulheres passaram a integrar o mercado de trabalho formal, mas em condições precárias e com remunerações inferiores às dos homens. O feminismo, ao denunciar essas desigualdades, trouxe à tona a interdependência entre capitalismo e patriarcado, evidenciando como a divisão sexual do trabalho opera como mecanismo estruturante das desigualdades de gênero.

Ainda, Saffioti (2015), compreende a violência contra as mulheres como um fenômeno social complexo, resultante da interseção entre gênero, classe, raça, etnia e patriarcado. A autora enfatiza a importância do conceito de patriarcado para compreender as estruturas de dominação que permeiam a sociedade, destacando que o patriarcado não se limita a relações privadas, mas se manifesta em todas as esferas sociais, conferindo aos homens direitos sexuais sobre as mulheres e estabelecendo uma hierarquia baseada tanto na ideologia quanto na violência. Ela critica abordagens que tratam o gênero de forma essencialista, defendendo uma perspectiva que reconhece a historicidade e a construção social das identidades de gênero.

Essa lógica patriarcal é particularmente acentuada na vida do campo. Nessa perspectiva, Kerstenetzky (2019) aponta como as mulheres campesinas enfrentam um acúmulo de funções: cuidam dos filhos, da casa, muitas vezes também do roçado, e ainda participam da vida comunitária e política. Essa sobrecarga, no entanto, raramente é reconhecida como um trabalho legítimo. A escola, neste contexto, emerge como espaço possível — ainda que tensionado — de ruptura com esses padrões socioculturais naturalizados.

Ademais, é necessário considerar os marcadores de classe e raça na análise da divisão sexual do trabalho. Mulheres negras e pobres, por exemplo, enfrentam formas mais agudas de exploração, tanto no âmbito do trabalho doméstico não remunerado quanto nas ocupações precárias e mal remuneradas fora do lar. A interseccionalidade, nesse âmbito, revela que o gênero não pode ser compreendido de forma isolada, pois as opressões se articulam de maneira complexa e multifacetada.

Apesar dos avanços na inserção das mulheres no mercado formal, persiste a sobrecarga da dupla ou tripla jornada, o que compromete sua autonomia econômica e política. O tempo dedicado ao trabalho doméstico e ao cuidado de familiares é um dos principais fatores que limitam sua participação na esfera pública e nas estruturas de poder institucionalizado.

Como evidencia Biroli (2016), a divisão sexual do trabalho implica restrições ao tempo livre e ao acesso à renda, impactando diretamente nas possibilidades de participação política autônoma das mulheres, além de produzir trajetórias laborais descontínuas, que prejudicam sua inserção qualificada e sua proteção previdenciária.

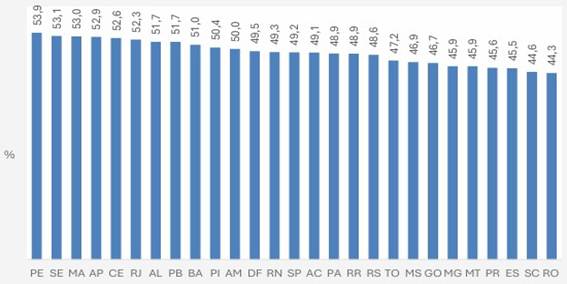

Gráfico 1 – Censo Demográfico 2022: Proporção de Unidades Domésticas com Pessoa Responsável do Sexo Feminino / Unidade Federativa (Brasil)

Em 2022, quase metade das unidades domésticas no Brasil — exatamente 49,1% — tinha uma mulher como responsável (Gráfico 1). Esse número chama atenção, principalmente quando comparamos com o cenário de 2010, em que os homens eram maioria nesse papel, com 61,3%, enquanto as mulheres representavam apenas 38,7%. A mudança é significativa e mostra uma nova configuração nas estruturas familiares. Mas o que são, afinal, essas unidades domésticas? São os grupos de pessoas que vivem juntas em um mesmo domicílio particular, dividindo responsabilidades e rotinas.

E tem mais: em dez estados brasileiros, as mulheres já são maioria como responsáveis pelo lar. Pernambuco lidera com 53,9%, seguido por Sergipe (53,1%), Maranhão (53,0%), Amapá (52,9%), Ceará (52,6%) e Rio de Janeiro (52,3%). Alagoas e Paraíba empatam com 51,7%, enquanto na Bahia o índice é de 51,0% e no Piauí, 50,4%. Este é um panorama que nos convida a refletir sobre os papéis de gênero e autonomia feminina no Brasil de hoje, mas ainda o motivo de haver tanta desigualdade educacional e falta de acesso das mulheres à educação (IGBE, 2024a).

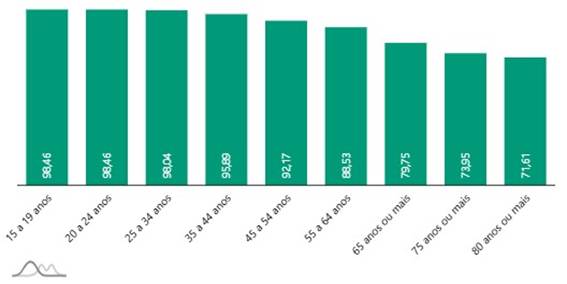

Gráfico 2 – Panorama do Censo 2022: Taxa de Alfabetização / Grupos de Idade

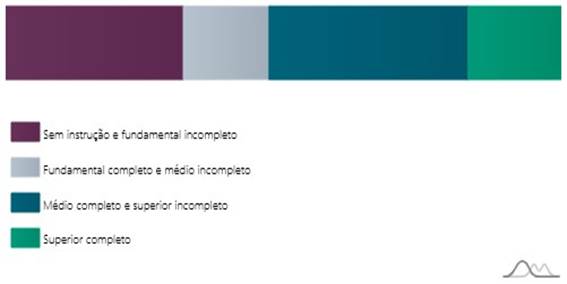

Gráfico 3 – Panorama do Censo 2022: Nível de Instrução

Os Gráficos 2 e 3 ilustram bem o que Passos e Guedes (2016) quiseram dizer sobre alocação do tempo entre trabalho remunerado e não remunerado, revelando a desigualdade estrutural: as mulheres brasileiras dedicam, em média, mais de 12 horas semanais a mais que os homens aos cuidados domésticos, o que impacta diretamente sua inserção qualificada no mercado de trabalho e no campo educacional.

Observa-se, diante disso, que essa realidade se replica nas comunidades campesinas, onde a dificuldade de acesso à educação formal é agravada por essa sobrecarga, limitando a permanência das mulheres na escola dentro do tempo regular e comprometendo seu processo de formação contínua.

Nesse sentido, a desigualdade educacional entre os espaços urbano e do campo no Brasil é marcada por profundas disparidades estruturais, históricas e sociais. Conforme apontado por Pereira e Castro (2021), o campo carece de políticas públicas específicas desde a modernização agrícola das décadas sessenta e setenta, o que agravou a exclusão educacional desses territórios.

Ainda que avanços tenham sido registrados, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2015) revelam que apenas 15,4% da população brasileira residia no campo, com uma taxa de analfabetismo cerca de três vezes superior à do meio urbano. Essa discrepância se acentua quando observamos a precariedade das escolas rurais: 75% não dispõem de bibliotecas, 98% carecem de laboratórios de ciências e 92% não têm acesso à internet (Pereira; Castro, 2021).

Gráfico 4 – Panorama do Censo 2022: Número Médio de Anos de Estudo / Sexo

Além das disparidades entre os territórios, a divisão sexual do trabalho impacta diretamente o acesso e a permanência das mulheres na educação, fazendo com que precisem de mais tempo para concluir os estudos (Gráfico 4). No campo, essa divisão é ainda mais rígida, vinculando as mulheres às tarefas domésticas e de cuidados, dificultando sua continuidade nos estudos. Muitas mulheres abandonam a escola precocemente para assumirem responsabilidades no lar ou nas lavouras, o que compromete sua formação e limita suas possibilidades de empoderamento e mobilidade social.

Os programas como o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) e o Saberes da Terra buscaram enfrentar essa realidade, com foco na alfabetização e qualificação de jovens e adultos, mas seu alcance ainda é limitado frente à demanda reprimida e à persistência de padrões patriarcais que restringem a participação feminina na educação formal (Pereira; Castro, 2021).

O Plano Nacional de Educação (PNE) 2004-2014 estabeleceu metas ambiciosas para a universalização do ensino, incluindo a erradicação do analfabetismo e a ampliação da escolaridade média da população. No entanto, o cumprimento dessas metas foi prejudicado por baixos investimentos — os gastos públicos com educação ficaram estagnados em torno de 6% do PIB entre 2013 e 2014, aquém dos 7% projetados como meta intermediária e dos 10% propostos até 2024 (Ipea, 2017). As metas de acesso e permanência para jovens de 15 a 17 anos (meta 3), por exemplo, não foram atingidas: em 2015, cerca de 15% desses jovens ainda estavam fora da escola, com uma taxa de frequência líquida de apenas 66,6%, muito distante dos 85% almejados (Ipea, 2017).

Assim, observa-se que essas falhas refletem a ausência de políticas educativas territorializadas e sensíveis às desigualdades de gênero, classe, raça, etnia e localização. Isso porque, a educação do campo segue marcada pela lógica da compensação, em vez da justiça social, o que exige uma reformulação profunda nas diretrizes e nos financiamentos da educação pública. A superação das desigualdades de gênero e entre os ambientes urbanos e do campo requer investimentos estruturais contínuos, valorização dos profissionais da educação, formação docente adequada às realidades locais e respeito às especificidades culturais e produtivas do campo (Pereira; Castro, 2021; Ipea, 2017).

No Assentamento Che Guevara, as histórias de vida das educandas revelam que o retorno à escola por meio da EJA não ocorre sem conflito. Há tensões familiares quando as mulheres se ausentam do lar para estudar; há resistência dos companheiros e, por vezes, da própria comunidade, que ainda associa a educação à masculinidade e ao espaço público. Relatos colhidos no assentamento revelam trajetórias interrompidas na infância por ordens paternas que desqualificavam o estudo para meninas (Kerstenetzky, 2019).

Em contraste, o retorno à escola na EJA representa um marco subjetivo para essas mulheres, que passam a questionar os papéis sociais impostos e a construir, paulatinamente, uma identidade autônoma e politizada. Como aponta Louro (2014), é nesse processo de “desnaturalização” das identidades de gênero que reside o potencial político da educação feminista.

Ainda, esse cenário ilustra a tese de Hirata (1995), segundo a qual a chamada “revolução feminista” no acesso ao espaço público foi, em muitos aspectos, uma revolução incompleta — pois as estruturas de cuidado e reprodução social seguem sendo responsabilidade quase exclusiva das mulheres.

Assim, a divisão sexual do trabalho, historicamente naturalizada na sociedade, não é diferente no campo, produz desigualdades no acesso à educação, como ilustrado nas falas de mulheres que, mesmo adultas, enfrentam resistência familiar para frequentar a escola, especialmente quando suas ausências impactam nas tarefas domésticas e comunitárias. Como mostram Aquino, Brito e Costa (2015), a escolarização feminina no campo é atravessada por um duplo processo de opressão: a negação histórica de acesso à educação formal e a responsabilização quase exclusiva pelas esferas do cuidado.

Verifica-se, assim, que a divisão sexual do trabalho não apenas expressa uma lógica de opressão histórica, mas continua a operar como elemento estruturante das desigualdades contemporâneas. Para superá-la, é imprescindível, então, reconhecer a centralidade do trabalho reprodutivo e redistribuí-lo de maneira equitativa entre os gêneros, desnaturalizando o lugar das mulheres no cuidado e promovendo políticas públicas que visem à igualdade substantiva.

A escola do campo, portanto, ao acolher essas mulheres, não apenas oferece ensino, mas potencializa processos de desnaturalização dos papéis de gênero, como propõem Louro (2014) e Scott (2017). Quando as educadoras e educadores da EJA incorporam essa discussão à prática pedagógica, a escola torna-se território político, de enfrentamento simbólico das desigualdades históricas e estruturais.

Dessa maneira, a EJA no Assentamento Che Guevara representa mais do que a presença do Estado via política pública; constitui-se enquanto território simbólico de “reexistência” — conceito que extrapola a resistência e enfatiza a construção ativa de modos próprios de viver, educar e lutar, sobretudo pelas mulheres. Conforme Kerstenetzky (2019), a escola localiza-se ao lado da Assembleia de Deus Congregação Engenho Várzea do Una, compondo um espaço que espelha as tensões entre o sagrado, o comunitário e o educativo. A proximidade da religião evidencia o embate entre discursos tradicionais de gênero e a proposta progressista da EJA.

As ações formativas realizadas com as alunas promoveram rodas de conversa e oficinas que trataram diretamente de temas como divisão sexual do trabalho, violência de gênero e autonomia feminina. Este trabalho pedagógico, ainda que enfrentasse resistência, possibilitou que as mulheres elaborassem discursos de si — em muitos casos, pela primeira vez — construindo no espaço escolar um ambiente de acolhimento, reflexão crítica e emancipatória.

As mulheres entrevistadas demonstraram que a EJA não apenas fornece acesso ao conhecimento formal, mas promove o reconhecimento de si enquanto sujeito político. Muitas relataram mudanças em suas práticas comunitárias, como a decisão de participar das assembleias do assentamento, da vida da igreja com voz ativa e, até mesmo, de candidaturas a representações em comissões escolares.

A escola torna-se, portanto, não só um lugar de ensino, mas um espaço de construção de poder simbólico e de redefinição de papéis sociais, ou seja, um ambiente de solução de conflitos, novas descobertas, mobilização de projetos coletivos, aprendizados para além do currículo escolar, permitindo-as sonhar e concretizar um futuro mais igualitário para elas e gerações futuras.

Além disso, a própria noção de empoderamento — muitas vezes distorcida como sinônimo de autonomia individual — assume, na realidade dessas mulheres, uma dimensão coletiva. Como destacaram Aquino, Brito e Costa (2015) e, posteriormente, confirmado por Kerstenetzky (2019), o empoderamento feminino na EJA do campo é dialógico, construído na convivência, na escuta e no enfrentamento cotidiano das estruturas de opressão. Nesse sentido, a educação torna-se processo de fortalecimento comunitário.

4.3. A escola como espaço de resistência e pertencimento para mulheres da EJA Campo

A escola do campo, especialmente no contexto da EJA, assume um papel multifacetado: para além da função pedagógica, é um território de resistência, de produção de identidade e de pertencimento — aspectos fundamentais para a emancipação das mulheres campesinas. Essa dimensão simbólica e política da escola é evidenciada quando se consideram os múltiplos atravessamentos que estruturam a vida das educandas do campo: gênero, território, classe e história de exclusão social.

De acordo com Silva (2019), o sentimento de pertencimento no ambiente escolar está profundamente ligado à possibilidade de os sujeitos se reconhecerem como parte ativa da comunidade escolar, capazes de transformar e cuidar do espaço que habitam. Para as mulheres alunas da EJA do campo, esse sentimento é ainda mais significativo, pois se contrapõe às experiências de silenciamento e subalternidade que muitas carregam desde a infância. A escola se torna, assim, espaço de escuta, de reconstrução da autoestima e de elaboração de novos projetos de vida.

Na perspectiva de Gramsci (apud Alencar; Moraes, 2024), a escola pode ser entendida como aparelho cultural de disputa de hegemonia, espaço onde se travam embates entre conformismo e emancipação, reprodução e transformação social. Quando compreendida como instituição formadora da consciência crítica — especialmente em contextos periféricos e rurais —, ela se posiciona como espaço de produção de um “bloco histórico” alternativo, onde as mulheres campesinas emergem como protagonistas de sua própria história.

A análise de Campos, Silva e Valpassos (2019) também destaca a importância da relação entre escola e território, apontando que a valorização do saber local, da cultura campesina e da história das comunidades é condição essencial para uma educação significativa. Quando a escola se fecha em si mesma, com muros simbólicos e físicos, nega o pertencimento. Por outro lado, ao abrir-se para o território e reconhecer as mulheres como sujeitas portadoras de saberes e direitos, ela se torna espaço de resistência à lógica da exclusão e da homogeneização curricular.

Essas dimensões foram identificadas na experiência do Assentamento Che Guevara, conforme relata Kerstenetzky (2019), onde a EJA atua como catalisadora de processos de empoderamento feminino. As alunas relatam sentir-se pertencentes à escola não apenas como estudantes, mas como educadoras entre pares, lideranças comunitárias e mulheres com voz ativa na luta por seus direitos. Essa apropriação afetiva e política do espaço escolar revela o potencial transformador da escola do campo, sobretudo quando alicerçada por uma pedagogia crítica e comprometida com a justiça social.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no campo, quando comprometida com uma pedagogia crítica, pode desempenhar papel fundamental na transformação das realidades sociais e de gênero vividas pelas mulheres campesinas. No Assentamento Che Guevara, a experiência educacional analisada neste artigo revelou a potência da escola como território de construção de novas subjetividades, marcadas pelo protagonismo, pela resistência e pela esperança.

Os relatos evidenciam que a educação, especialmente quando orientada por princípios de justiça social, direitos humanos e equidade de gênero, é capaz de ressignificar vidas historicamente marcadas pela exclusão. Entretanto, também ficou evidente que ainda há um longo caminho a ser percorrido, especialmente diante das omissões e resistências presentes nas políticas públicas educacionais, como a exclusão da temática de gênero dos Planos Nacional e Estadual de Educação.

Portanto, a experiência da EJA Campo, com todas as suas contradições e conquistas, nos convoca à construção de um projeto de educação que reconheça a diversidade, combata as desigualdades e promova a emancipação de sujeitos historicamente silenciados. Investir na formação de educadoras e educadores comprometidos com essa perspectiva e garantir condições estruturais adequadas para a EJA do campo são passos fundamentais para uma educação verdadeiramente transformadora.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS. Comissão debate educação antirracista e antissexista no novo Plano Nacional de Educação. Câmara dos Deputados, Brasília, 23 abr. 2025. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/1150938-comissao-debate-educacaoantirracista-e-antissexista-no-novo-plano-nacional-de-educacao/. Acesso em: 23 abr. 2025.

ALENCAR, Felipe; MORAES, Carmen Sylvia Vidigal. Escola como espaço de resistência: perspectivas a partir de Antonio Gramsci. 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/385553703. Acesso em: 23 abr. 2025.

ARROYO, Miguel G. Ofício de mestre: imagens e auto-imagens. Petrópolis: Vozes, 2011.

AQUINO, Evely Cristine Pereira de; BRITO, José Eustáquio de; COSTA, Vânia Aparecida. Trajetórias de mulheres da Educação de Jovens e Adultos em um assentamento de reforma agrária: entre a luta pela terra e pela leitura da palavra. 37ª Reunião Nacional da ANPEd, Florianópolis, 2015. Disponível em: https://anped.org.br/biblioteca/trajetorias-de-mulheresda-educacao-de-jovens-e-adultos-em-um-assentamento-de-reforma-agraria-entre-a-luta-pelaterra-e-pela-leitura-da-pelavra/. Acesso em: 23 abr. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 30 mar. 2025.

BRITO, Benilda; MANHAS, Cleo; VIANA, Diarley, ALMEIDA, Gal; SILVA, Gilvana; AMÉRICO, Márcia Cristina; FERREIRA, Paula; RODRIGUES, Rafaela. A urgência de um novo PNE antirracista e antissexista. Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, 28 mar. 2025. Disponível em: https://diplomatique.org.br/a-urgencia-de-um-novo-pne-antirracista-eantissexista/. Acesso em: 25 mar. 2025.

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.

CALDART, Roseli S. Elementos para construção do projeto político e pedagógico da educação do campo. In: MOLINA, Mônica C. (Org.). Educação do Campo: identidade e políticas públicas. Brasília, DF: Articulação Nacional “Por uma Educação do Campo”, 2012, p. 255-274.

CAMPOS, Ana Claudia; NASCIMENTO, Cynthia Cristina; REZENDE, Maria Aparecida. Educação de Jovens e Adultos em Escola do Campo: mulheres negras camponesas, emancipação e resistência. Revista de Educação Popular, Uberlândia, n. Edição Especial, p. 124–146, 2024. Disponível em: https://seer.ufu.br/index.php/reveducpop/article/view/73978. Acesso em: 25 abr. 2025.

CAMPOS, Ducinéa; SILVA, Itamar Mendes da; VALPASSOS, Caroline Falco Fernandes. A escola como tempo/espaço de resistência e superação das desigualdades: a relação com os territórios. Inter-Ação, Goiânia, v. 44, n. 1, p. 1-15, 2019. Disponível em: https://revistas.ufg.br/interacao/article/view/55683. Acesso em: 23 abr. 2025.

COLLINS, Patricia Hill; BILGE, Sirma. Interseccionalidade. Tradução de Rane Souza. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2021.

CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 171-188, 2002. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ref/a/mbTpP4SFXPnJZ397j8fSBQQ/?lang=pt. Acesso em: 23 abr. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022. Composição domiciliar e óbitos informados. Rio de Janeiro: IBGE, 2024a. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102127.pdf. Acesso em: 20 abr. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Panorama do Censo 2022. IBGE, Brasília, 2024b. Disponível em https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/indicadores.html?localidade=BR&tema=8. Acesso em: 20 abr. 2025.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Políticas sociais: acompanhamento e análise. Brasília, DF: Ipea, 2017. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8183/2/bps_25_educacao.pdf. Acesso em: 12 mar. 2025.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

HIRATA, Helena. Divisão – Relações Sociais de Sexo e do Trabalho: contribuição à discussão sobre o conceito de trabalho. Em Aberto, Brasília, DF, n. 65, p. 39-49, 1995. Disponível em: https://emaberto.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/2316. Acesso em: 23 abr. 2025.

HIRATA, Helena; KERGOAT, Danièle. Novas configurações da divisão sexual do trabalho. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 37, n. 132, p. 595–609, 2007. Disponível em: https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/344. Acesso em: 23 abr. 2025.

KERSTENETZKY, Maíra Souto Maior. Educação de jovens e adultos do campo e questões de gênero: o empoderamento das mulheres campesinas. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Pernambuco, Nazaré da Mata, 2019. Disponível em: https://w2.solucaoatrio.net.br/upeppge/pub/ThesisViewAll.do?method=viewAll&id=105&pg_query=6978407677195523&pg_ range=5. Acesso em: 23 abr. 2025.

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pósestruturalista. Petrópolis: Vozes, 2014.

PASSOS, Luana; GUEDES, Dyeggo Rocha. A desigual divisão sexual do trabalho: um olhar sobre a última década. Estudos Avançados, São Paulo, v. 30, n. 87, p. 123–136, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ea/a/PPDVW47HsgMgGQQCgYYfWgp/?lang=pt. Acesso em: 23 abr. 2025.

PEREIRA, Caroline Nascimento; CASTRO, César Nunes. Educação no meio rural: diferenciais entre o rural e o urbano. Brasília, DF: Ipea, 2021. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10501/1/td_2632.pdf. Acesso em: 13 mar. 2025.

PERNAMBUCO. Lei nº 15.533, de 23 de junho de 2015. Aprova o Plano Estadual de Educação – PEE. Recife: Governo do Estado de Pernambuco, 2015. Disponível em: https://leisestaduais.com.br/pe/lei-ordinaria-n-15533-2015-pernambuco-aprova-o-planoestadual-de-educacao-pee. Acesso em: 24 fev. 2025.

SAFFIOTI, Heleieth. Gênero patriarcado violência. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular; Fundação Perseu Abramo, 2015. Disponível em: https://fpabramo.org.br/editora/wpcontent/uploads/sites/17/2021/10/genero_web.pdf. Acesso em: 23 abr. 2025.

SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade, [S. l.], v. 20, n. 2, 2017. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/71721. Acesso em: 23 abr. 2025.

SILVA, Amanda Soares. Sentimentos de pertencimento e identidade no ambiente escolar. Revista Brasileira de Educação em Geografia, [S. l.], v. 8, n. 16, p. 130–141, 2019. Disponível em: https://www.revistaedugeo.com.br/revistaedugeo/article/view/535. Acesso em: 23 abr. 2025.

SOARES, Nana. Projeto do novo PNE se afasta de deliberações da CONAE e não menciona gênero e população LGBTQIA+. Ação Educativa, São Paulo, 5 ago. 2024. Disponível em: https://acaoeducativa.org.br/projeto-do-novo-pne-se-afasta-de-deliberacoes-da-conae-e-naomenciona-genero-e-populacao-lgbtqia/. Acesso em: 24 fev. 2025.

SUPRESSÃO do termo “gênero” no atual PNE fomentou censura e perseguição nas escolas. Ação Educativa, São Paulo, 13 nov. 2023. Disponível em: https://acaoeducativa.org.br/supressao-do-termo-genero-no-atual-pne-fomentou-censura-eperseguicao-nas-escolas/. Acesso em: 12 abr. 2025.

¹Advogada. Docente de Pós-Graduação no Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) nas especializações de Direito Civil e Processo Civil, Especialização em Direito Processual Administrativo, Constitucional, Civil, Penal, Trabalhista e Tributário e Docência do Ensino Superior. Mestra Educação pelo programa de Mestrado Profissional em Educação (PPGE/UPE) com conceito CAPES 4. Especialista Direitos Humanos pelo Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos (PPGDH/UFPE) e Bacharela em Direito (UNICAP). E-mail: mairasmk@hotmail.com