REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11643092

Tiago França Sanuto

Tamy Lima de Braga

Resumo:

Incluir requer pensar em deveres, garantias e direitos, de modo que, o que era preferencial passa a ser obrigatório, quebrando barreiras e preconceitos, trazendo atendimento educacional humanizado e especializado para os aprendizes, quando apresentam alguma deficiência no ambiente universitário. Neste artigo, pretendemos promover a inclusão de estudantes com deficiência visual na educação superior. Garantindo condições de acessibilidade. Iremos rever as leis e legislações que garantem a inclusão e a permanência da pessoa com deficiência visual nas IES (Instituições de Ensino Superior). Nosso campo de observação: Universidade Estácio de Sá (UNESA), no campus Macaé-RJ. A seguir traremos as barreiras encontradas na instituição, os mecanismos de que dispõe esta mesma instituição para garantir a permanência e consequentemente a conclusão da graduação.

Palavras-chave: Inclusão Social, Deficiência visual, Ambiente universitário, Capacitismo

Summary:

Including requires thinking about duties, guarantees and rights, so that what was preferred becomes mandatory, breaking barriers and prejudices, bringing humanized and specialized educational assistance to apprentices, when they have a disability in the university environment. In this article, we intend to promote the inclusion of students with visual impairments in higher education, ensuring accessibility conditions. We will review the laws and legislation that guarantee the inclusion and permanence of people with visual impairments in HEIs (Higher Education Institutions), our field. observation – Estácio de Sá University (UNESA), on the Macaé-Rj campus, and below we will discuss the barriers found in the institution and the mechanisms available to this same institution to guarantee permanence and, consequently, completion of the degree.

Keywords: Social Inclusion, Visual impairment, University environment, Ableism

INTRODUÇÃO:

A ideia de inclusão social que temos hoje, vem de muitas lutas e conquistas por direito à dignidade humana. Através de políticas públicas na educação, mostramos os problemas e buscamos soluções, afim de termos uma sociedade melhor. A área da educação costuma ser um dos mais importantes ambientes de socialização, por conseguinte, deve ser democrático e igualitário, incluindo a todos os seus frequentadores. Com o objetivo de inseri-los na comunidade universitária. Garantido o respeito, cultura e a igualdade de diretos.

A Declaração de Salamanca (1994), afirma a necessidade da inclusão de jovens e adultos com deficiência (PcDs) na educação secundária e superior. A partir daí houve um grande caminho a ser percorrido por todos que fazem a educação. A pessoa com deficiência sai da condição de sub-humanidade, na qual foi posta desde a antiguidade, para a condição de humanidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). A partir daí outro caminho começou a ser trilhado em busca da inclusão da pessoa com deficiência no meio social. Mas para que esta começasse a ser trilhada, era preciso dar acessibilidade àquele cidadão, para que assim sua inclusão começasse a ser construída em múltiplos espaços.

A inclusão só pode ser concretizada quando todos se propõem a fazê-la, a lutar por ela, a pôr de lado todo e qualquer preconceito. Segundo o Dicionário Aurélio (1913, p. 1082), “Incluir é abranger, compreender, conter, envolver, implicar, pôr ou estar dentro,” e se inclusão por definição é o ato de incluir, precisamos ser capazes de compreender que todos somos diferentes. É preciso ter em mente que não somos todos iguais, somos diferentes e devemos levar essas diferenças em consideração para poder produzir equidade.

Diversas vezes, a pessoa com deficiência é vista como incapaz ou inapta para realizar tarefas como trabalhar ou tomar decisões próprias enquanto sujeito autônomo e independente. Quando isto acontece, estamos diante de uma lógica capacitista. O termo capacitismo se refere ao ato de discriminação, preconceito ou opressão contra a pessoa com deficiência (MARCHESAN; CARPENEDO, 2021). O capacitismo é um, dentre os diversos desafios enfrentados na busca pela inclusão.

São consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem no art. 2º da Lei nº 13.146/2015 e nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 5.296/2004, no § 1º do art. 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 e na Lei nº 14.126, de 22 de março de 2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Nos termos deste edital, com base nos documentos legais expressos neste edital, são características de cada deficiência.

Pessoa com cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; (Decreto nº 5.296/2004, art. 5º, §1º).

Com base na Lei nº 14.126, de 22 de março de 2021, os candidatos com visão monocular têm direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Sobre a visão monocular, considera-se que o candidato nessa condição padece de deficiência visual univalente, comprometedora das noções de profundidade e distância e implica limitação superior à deficiência parcial que afete os dois olhos. ATENÇÃO: miopia, hipermetropia, astigmatismo, ambliopia, não são deficiências!

Em 1784, sobre o atendimento dos cegos, Valentin Hauy (1745-1822), fundou em Paris, o instituto nacional dos jovens cegos, que não se caracteriza apenas como um asilo, mas Hauy ficou conhecido por sua metodologia (letras em relevo) de ensinar aos jovens. Neste caso, o jovem Louis Braille queria conhecer o mundo através da leitura, quando conheceu o método de comunicação noturna de Barbier que posteriormente fez modificações na acentuação, pontuação e sinais matemáticos:

Em 1829, um jovem cego francês, Louis Braille (1809-1852), estudante daquele Instituto, fez uma adaptação do código militar de comunicação noturna, criado por Barbier. […] De início, tal adaptação foi denominada de sonografia, e mais tarde, de Braile. Até hoje não foi encontrado outro meio, de leitura e de escrita, mais eficiente e útil para o uso das pessoas cegas (MAZZOTTA, 2001, p.19).

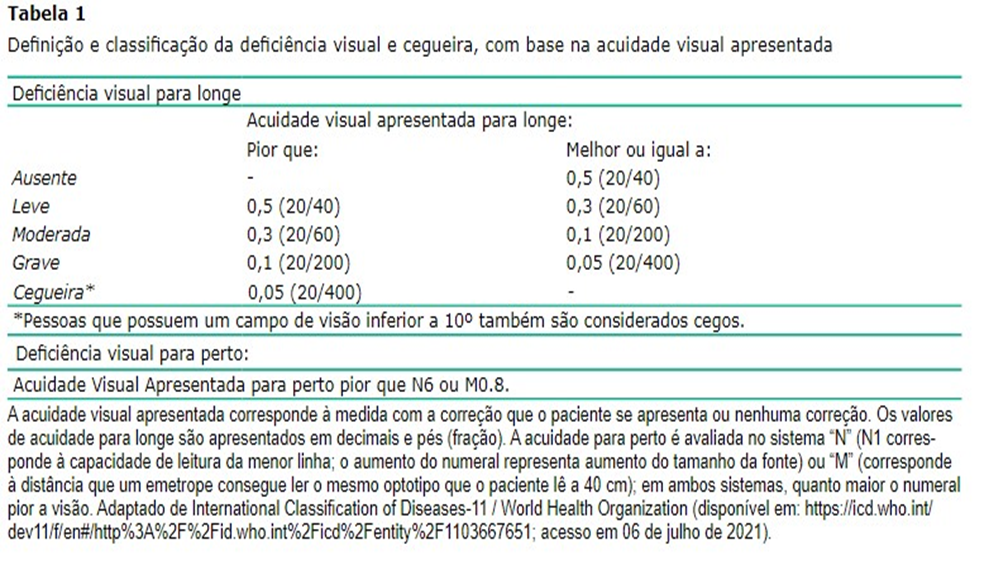

A legislação brasileira segue um parâmetro objetivo para determinar o que é baixa visão ou cegueira: o grau de acuidade visual para longe e a medida do campo visual. Porém, para a OMS (Organização Mundial da Saúde), para fins de tratamento e reabilitação é outra história.

É necessário considerar a causa e como ela afeta fisiologicamente o indivíduo. Assim como para objetivos educacionais observam-se o impacto da doença ou distúrbio na sua vida. Buscando caminhos e alternativas para a sua melhor mobilidade, aprendizagem e independência, com acesso à recursos ópticos, não-ópticos e de tecnologia assistiva. Mais que isso, buscando caminhos para sua reabilitação, seja qual for sua dificuldade.

Se você observar o novo quadro proposto pela CID-11, perceberá que mesmo uma perda visual leve já é considerada deficiência visual.

Porém essas mudanças não são suficientes. A saúde vai além da observação do seu quadro clínico, considera também as dificuldades da pessoa, o seu estado de bemestar completo. Lembre-se que toda alteração no processamento visual gera dificuldades, maiores ou menores, na leitura, na coordenação motora, nos processos atencionais e de memória, nas funções executivas etc. Então, observe a relevância do quadro de acordo com as necessidades próprias do indivíduo.

Nos debruçar sobre este tema, faz com que consigamos entender historicamente o pensamento de cada época sobre este cuidado, porém para darmos continuidade a transformação social, se faz necessário questionar o ambiente universitário, não apenas no aspecto físico em que a pessoa com deficiência visual está, mas também o aspecto relacional.

Segundo MONTOAN, (2008, p. 31). Incluir requer pensar em deveres, garantias e direitos, de modo que, o que era preferencial passa a ser obrigatório, quebrando barreiras de preconceitos, trazendo atendimento educacional humanizado e especializado para os aprendizes, quando apresentam alguma deficiência. No ambiente universitário, o nível competitivo nos prepara para o mercado de trabalho em todos os aspectos, desde a interação social com outras pessoas e a relação consigo mesmo, nos levando ao autoconhecimento.

Versar a respeito deste processo, nos faz crer e concluir que é possível sim, promover uma intervenção inclusiva. Como afirma Figueiredo (2013, p. 143), “a diversidade é tão natural quanto a própria vida. Essa diversidade é formada pelo conjunto de singularidades, mas também pelas semelhanças que unem o tecido das relações sociais”.

Metodologia

O método da revisão bibliográfica sistemática foi utilizado neste presente artigo visando uma compreensão ampla sobre os assuntos abordados. Gil (2007) afirma que a pesquisa bibliográfica adere um caráter exploratório que viabiliza maior intimidade com os temas abordados, assim como o aprimoramento de ideias. Por meio da análise e da investigação dos discursos, posicionamentos de pesquisadores teóricos além de documentos relacionados a pessoa com deficiência, considerando a complexidade de sua realidade. Este artigo busca ir além da interpretação de dados e da descrição de fenômenos, tendo como objetivo o entendimento analítico e interpretativo da realidade estudada no artigo. Este objetivo é alcançado por meio de uma inter-relação entre teorias e dados relacionados ao tema e as questões problemas.

Levy e Ellys (2006) teorizam que a revisão bibliográfica sistemática colabora para uma maior compreensão das dimensões teóricas de temáticas que são objetos de pesquisa, propiciando um embasamento teórico sólido, assim como a identificação de lacunas e aspectos a serem melhorados em determinada área do conhecimento. Para estes autores, o processo de uma revisão bibliográfica efetiva se dá por meio dos seguintes passos: conhecer a literatura, compreender a literatura, aplicar a revisão, analisar os resultados, compilar os resultados e analisar os resultados.

O presente artigo utilizará artigos, livros, pesquisas e estudos estatísticos para articular ideias e desenvolver os objetivos propostos, tendo como indexadores de periódico o Google Acadêmico, SciELO e PePSIC. Possuindo fontes de referenciais que datam de 1988 à 2021, sendo seus principais descritores: capacitismo, pessoa com deficiência, diversidade humana e práticas políticas e sociais.

DESAFIOS DA INCLUSÃO NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO

Neste ambiente os desafios são inúmeros, mas para a pessoa com deficiência visual, estes desafios se transformam em barreiras geradoras de bloqueios cognitivos e emocionais, no ambiente físico encontramos muitas adaptações para melhorar a integração de tais pessoas, porém no ambiente relacional, se faz necessário a inclusão social com consciência e responsabilidade, não renunciando a uma verdadeira interação e relacionamento.

Nos dias de hoje, ainda se encontram propostas de segregação de pessoas com deficiência baseadas em justificativas que visam “proteger” e/ou desqualificar a produtividade e qualidade do trabalho destas pessoas. Mesmo com o respaldo legislativo, o acesso de pessoas com deficiência às escolas, à ambientes de trabalho ou a sociedade de um modo geral não é igualitário. Existem muitas barreiras que limitam o acesso da pessoa com deficiência. Por exemplo, são inúmeros relatos de matrículas negadas e/ou dificultadas em escolas em decorrência de ser um aluno com deficiência, ou concursos públicos que, mesmo solicitando laudos médicos e justificativas para a inscrição do candidato, não tem condições físicas para que esta pessoa realize a prova.

Com frequência, o capacitismo surge como uma tentativa de proteger e/ou ajudar a outra pessoa, de condecorar suas realizações ou de cumprimentar suas conquistas. No entanto, essas “boas intenções” estão carregadas de preconceito e de uma concepção de incapacidade. A pessoa com deficiência é enaltecida por (r)existir com deficiência. Ou seja, ela faz a mesma coisa que as demais pessoas fazem, mas é parabenizada por isso. De acordo com o Glossário de termos relacionados à acessibilidade e deficiência: O capacitismo está focalizado nas supostas ‘capacidades das pessoas sem deficiência’ como referência para mostrar as supostas ‘limitações das pessoas com deficiência’ (SASSAKI, 2023).

Trata-se de uma barreira atitudinal, pois considera alguém incapaz baseando-se em diferenças corporais, colocando a ênfase nas supostas “pessoas normais”. Dessa forma, é necessário discutir sobre a emancipação das pessoas com deficiência, no sentido de garantir seu direito de decisão e escolha. Mello (2019) aponta que há um desequilíbrio entre grupos no apoderamento de lugares de produção e disseminação de conhecimento, como as universidades ou lugares na política. Isso decorre do fato de que os acessos não são garantidos a todos de maneira justa e, consequentemente, suas vozes não reproduzem um discurso sólido na sociedade. Neste sentido, garantir espaço é equivalente a garantir fala, que, por sua vez, significa poder existir.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou um grande conhecimento pessoal, acadêmico e profissional, onde podemos discutir e descobrir a realidade das leis de inclusão dentro da educação, mas especificamente dentro das Instituições de Ensino

Superior (IES). Como graduandos do curso de bacharel em psicologia, na Universidade Estácio de Sá, campus Macaé-RJ, nos proporcionou, e ainda nos proporciona, riquíssimas experiências e aprendizados no convívio com a pessoa com deficiência visual.

Conforme o entendimento acerca da deficiência se modifica, alterações no tratamento e nas práticas de ensino e aprendizagem são necessariamente discutidas. Discutimos os processos e a visão dirigida às pessoas com deficiência ao longo da história, passando como incapaz e sendo segregadas do convívio social. Atualmente, ainda existem barreiras para a inclusão das pessoas com deficiência que contrariam o respaldo legislativo. Apresentamos uma breve discussão sobre o capacitismo e as formas de enfrentamento e percepção do problema.

Segundo, (MARCHESAN; CARPENEDO, 2021) compreendemos que capacitismo é um tipo de prejulgamento, dentro de determinada cultura, que leva em conta a capacidade de alguém fazer algo. Caso haja alguma limitação, a pessoa é percebida como inferior, engraçada, dispensável ou até mesmo anormal. Uma sociedade capacitista não promove a inclusão das pessoas com deficiência, em vez disso, percebe-as como incapazes ou dependentes. Importante frisar que as pessoas com deficiência precisam de tratamento adaptado e não de tratamento diferenciado que venha a gerar exclusão.

Concluímos que este assunto ainda está em construção, é uma tarefa nossa, incluir, respeitar as diferenças, se possível ter empatia. Ser útil a alguém é a maior força motriz do viver em sociedade, pois é exatamente o sentimento de inutilidade que faz muitos pensarem em desistir de suas metas, seus sonhos e até de sua vida. Incluir é conviver, é viver intensamente as melhores experiências, aprendendo com os desafios e superando os obstáculos.

REFERÊNCIAS:

AMORIM, Rosiane de Oliveira; BATISTA, Francine de Fátima Lima; FUMES, Neiza de Lourdes Frederico. Caminhos percorridos na estruturação do Atendimento Educacional Especializado de uma Instituição de Ensino Superior.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Online acesso 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008. Disponível em: www.mec.gov.br acesso em 2024.

BRASIL. Presidência da República, 2015. Lei 13146, de 6 de julho de 2015. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm

BRASIL. Presidência da República, 2021. Lei nº 14.126, de 22 de março de 2021.Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14126.htm

DECRETO Nº 7.611, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm> acesso em 09 de abril de 24 às 11:10.

Dicionário do Aurélio, pág. 1082, 1913. Disponível em:<https://dicionariodoaurelio.com/incluir> acesso em 09 de abril de 24 às 11:37.

DUARTE, Suzana Pereira Morais; LINDER-SILVA, Jourdan; DE BARROS, NEUSA MARIA. DESAFIOS E VIVÊNCIAS NO PROGRAMA DE APOIO E ACOMPANHAMENTO

PEDAGÓGICO DA UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE-UNIPLAC. 2019.

FIGUEIREDO, Rita Vieira. A formação de professores para a inclusão dos alunos no espaço pedagógico da diversidade. In: MANTOAN, Maria Teresa Eglér (org.). O desafio das diferenças nas escolas. Petrópolis: Vozes, 2013.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994. ______.

Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

GOMES, Adriana Leite Lima Verde; POULIN, Jean-Robert; FIGUEIREDO, Rita Vieira / A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: o atendimento educacional especializado para alunos com deficiência intelectual. – Brasília; Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; [Fortaleza]; Universidade Federal do Ceará,2010.

LEVY, Yair; ELLIS, Timothy J. A systems approach to conductan effective literature review in support of information systems research. Informing Science: International Journal of na Emerging Transdiscipline, v. 9, n. 1, p. 181-212, 2006.

LIMA Francisco J. & SILVA Fabiana Tavares dos Santos / Barreiras atitudinais: obstáculos à pessoa com deficiência na escola.

MANTOAN, M. T. IGUALDADE E DIFERENÇAS NA ESCOLA – COMO ANDAR NO FIO DA NAVALHA. Revista Inter-Ação, Goiânia, v. 31, n. 2, p. 185–196, 2007. DOI: 10.5216/ia. v31i2.1253. Disponível em: https://revistas.ufg.br/interacao/article/view/1253. Acesso em:9 abr. 2024.

MARCHESAN, Andressa; e CARPENEDO, Rejane Fiepke. Capacitismo: entre adesignação e a significação da pessoa com deficiência. Revista Trama, v. 17, n. 40, p. 45-55, 2021.

MAZZOTTA, Marcos José da Silveira; SOUSA, Sandra Maria Zakia Lian. Inclusão Escolar e Educação Especial: considerações sobre a política educacional. São Paulo, 2000.

MEC – Ministério da Educação. INCLUIR 2008 – INCLUIR 2008. Disponível em: <http://sigproj1.mec.gov.br/edital_blank.php?id=231>. Ministério da Educação / ProgramaIncluir. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/programa-incluir>.

PELLEGRINE, CI. M. Ingresso, acesso e permanência de alunos com necessidades especiais na Universidade Federal de Santa Maria: UFSM, Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria,2006.

ROCHA, T. B.; MIRANDA, T. G. <b>Acesso e permanência do aluno com deficiência na instituição de ensino superior</b>. Revista Educação Especial, [S. l.], v. 22, n. 34, 2009. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/273. Acesso em:9 abr. 2024.

Saberes e práticas da inclusão: recomendações para a construção de escolas inclusivas. [2. ed.] / coordenação geral SEESP/MEC. – Brasíla: MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006. 96 p. (Série: Saberes e práticas da inclusão).

SASSAKI, Romeu Kassumi. Acessibilidade na Câmara: glossário de acessibilidade [BRASÍLIA]: Câmara dos Deputados, 2023. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/acamara/estruturaadm/gestao-na-camarados-deputados/responsabilidade-social-eambiental/acessibilidade/glossarios/glossar io.html >.