REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/cl10202505151453

Patrícia Almeida Silva1

Luiz Alexandre Gonçalvez Cunha2

Resumo:

Introdução: O artigo explora a relação entre resultados econômicos e narrativas subjetivas do espaço vivido para compreender o ciclo leiteiro no município de Santa Branca. Objetivos: O estudo visa demonstrar como a compreensão da performance de uma cooperativa é aprimorada ao integrar dados econômicos com a análise do espaço socioeconômico, acessando histórias de vida que revelam sua centralidade e a relação entre o material e o imaterial. Metodologia: A abordagem predominantemente qualitativa utilizou levantamento documental (relatórios contábeis interpretados como texto) e entrevistas não diretivas (histórias de vida) para analisar narrativas e memórias dos associados. Resultados: Os resultados indicam o sucesso inicial da cooperativa associado à cultura cooperativista e à centralidade do espaço vivido, seguido por um declínio a partir dos anos 1970 influenciado por lógicas neoliberais, evidenciadas na mudança de foco dos registros contábeis e no aumento da desigualdade para os produtores. Conclusão: A trajetória da cooperativa ilustra como dinâmicas econômicas globais impactam estruturas locais, transformando relações sociais e desmantelando modelos cooperativos, reforçando a necessidade de compreender a performance organizacional pela decifração do espaço socioeconômico em seus aspectos materiais e simbólicos.

Abstract:

Introduction: The article explores the relationship between economic results and subjective narratives of the lived space to understand the milk cycle in the municipality of Santa Branca. Objectives: The study aims to demonstrate how the understanding of the performance of a cooperative is improved by integrating economic data with the analysis of socioeconomic space, accessing life histories that reveal its centrality and the relationship between the material and the immaterial. Methodology: The predominantly qualitative approach used documentary survey (accounting reports interpreted as text) and non-directive interviews (life stories) to analyze narratives and memories of the members. Results: The results indicate the initial success of the cooperative associated with the cooperative culture and the centrality of the lived space, followed by a decline from the 1970s onwards influenced by neoliberal logics, evidenced in the change in focus of accounting records and in the increase of inequality for producers. Conclusion: The trajectory of the cooperative illustrates how global economic dynamics impact local structures, transforming social relations and dismantling cooperative models, reinforcing the need to understand organizational performance by deciphering the socioeconomic space in its material and symbolic aspects.

Palavras-chave: Cooperativismo. Desenvolvimento econômico. Neoliberalismo. Leiteira.

1. Introdução

Com base nos dados apresentados na pesquisa qualitativa empregando o método de levantamento documental e entrevista aberta a pequenos produtores de leite, e antigos associados da Cooperativa de Leite Santa Branca, este artigo busca explorar a complexa relação entre resultados econômicos concretos e as narrativas subjetivas que compõem a experiência de um espaço vivido. Adotando a perspectiva de que o espaço geográfico é construído não apenas por sua materialidade, mas também pelos significados e sentidos a ele atribuídos pelos atores sociais, o estudo se concentra na trajetória de sucesso e declínio da cooperativa (SILVA, SILVA, 2016).

Tradicionalmente, a análise do êxito de uma organização poderia restringir-se a dados quantitativos, como relatórios demonstrativos anuais contábeis, como afirma Gamalho (2016), no entanto, reconhecendo que a abordagem qualitativa é essencial para capturar a discursividade, a narrativa e as expressões subjetivas que moldam a compreensão do espaço e das práticas, propomos que a solidez dessa cooperativa transcende os números documentados.

Nesse sentido, investigamos como as narrativas sociais atestam a centralidade da cooperativa no ciclo do leite local, tecendo um panorama que revela mais do que simples indicadores financeiros. As metodologias qualitativas, especialmente aquelas voltadas para histórias de vida e entrevistas não diretivas, permitiram acessar a experiência dos sujeitos, considerados detentores de saberes a partir dos quais o mundo é conhecido e significado. Em entrevistas, os narradores descrevem somente fatos objetivos, mas remeteram-se a memórias e sensações que compunham a paisagem vivida no período em que a cooperativa estava ativa.

A menção ao som dos tambores de leite às quatro da manhã ou às lembranças evocadas por fotografias e espaços onde negócios eram realizados, por exemplo, ilustra como a paisagem, incluindo sua sonoridade e seus aspectos mnêmicos e imaginativos, se entrelaça com as práticas econômicas e a construção identitária e territorial.

A paisagem é, portanto, um produto histórico e social, mas também um espaço de possibilidades para mudanças e transformações (Santos, 2003). Compreende-se, desta maneira, a paisagem como um campo de interações complexas, onde a sociedade e a natureza se influenciam mutuamente. Santos (2015) reforça que o uso do conceito de paisagem é essencial para entender o espaço geográfico, permitindo relacionar o local ao regional e até ao global.

A paisagem, enquanto categoria de análise geográfica, é o conjunto de formas visíveis resultantes da interação entre os elementos naturais e as ações humanas ao longo do tempo (Santos, 2003). A paisagem, conceito da geografia, é percebida por meio dos nossos sentidos: audição, paladar, olfato, tato, visão (Santos, 1988). Para Milton Santos (1988), a paisagem é a dimensão da percepção, do que chega aos sentidos. Desta forma, é percebida por meio da audição, paladar, olfato, tato, visão:

“[…] Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc” .(Santos, 1988, p. 61).

Assim, ao analisar a convergência entre os dados dos relatórios contábeis e a riqueza das narrativas subjetivas que incluem elementos sensoriais e memórias espaciais, este artigo objetiva demonstrar como a compreensão da performance de uma cooperativa é aprimorada quando se considera a totalidade do espaço socioeconômico como um texto complexo cujos códigos precisam ser decifrados, revelando que o sucesso material está intrinsecamente ligado à sua inserção simbólica e vivencial no cotidiano dos moradores.

2. Metodologia

A metodologia empregada no artigo pautou-se predominantemente pela abordagem qualitativa. Essa perspectiva valorizou a discursividade, a narrativa e as expressões subjetivas dos atores sociais, elementos essenciais para apreender o espaço vivido e as práticas que moldam a relação entre a comunidade e a cooperativa. A coleta de dados envolveu a análise dos relatórios demonstrativos anuais contábeis de dois períodos distintos de 1950, 1961 e 1974 que, embora quantitativos, são tratados como documentos a serem interpretados no contexto mais amplo da pesquisa, observando-se as narrativas descritivas dos textos introdutórios do relatório, bem como centrou-se na realização de entrevistas com os sujeitos, entendidos como detentores de saberes sobre sua realidade.

O objetivo foi acessar as histórias de vida e as experiências que revelam a centralidade da cooperativa no ciclo do leite e a complexa relação entre o material e o imaterial. As narrativas coletadas nas entrevistas constituem o cerne da análise qualitativa, sendo tratadas como um texto a ser decifrado em seus significados e sentidos. Os procedimentos de análise buscam identificar como elementos sensoriais, como o som dos tambores de leite, e aspectos da memória e da imaginação, manifestados nas lembranças evocadas por fotografias e espaços de negócio, compõem a paisagem vivida e se entrelaçam com a trajetória da cooperativa.

Essa análise das narrativas permite compreender como conceitos geográficos se expressam na oralidade e na experiência dos indivíduos, conectando a performance econômica aos aspectos simbólicos e afetivos do lugar e do espaço social. A convergência entre os resultados econômicos expressos nos relatórios e a solidez da cooperativa atestada pelas narrativas sociais é interpretada como evidência de que o sucesso material está intrinsecamente ligado à sua inserção e significado no cotidiano local, confirmando a importância de integrar diferentes fontes e perspectivas para uma compreensão completa.

3. Referencial teórico

3.1 O cooperativismo

O cooperativismo, como sistema de gestão e prática social, teve seus princípios formulados na Europa em meados do século XIX, emergindo como uma proposta idealista de contraposição e superação ao modelo de reprodução capitalista (DIAS, 2016). Concebido como uma resposta pacífica às contradições do avanço capitalista, pretendia que o princípio da cooperação superasse o princípio da acumulação, buscando integrar as etapas de produção, distribuição e consumo, encorajando o trabalho em conjunto.

No entanto, Fajardo (2008) propõe que essa ideia estabelecida em torno do cooperativismo acabou tomando outro direcionamento, especialmente no âmbito econômico, passando a ser vista mais como uma estratégia dentro do capitalismo do que um modelo alternativo a ele. O autor ainda complementa que do ponto de vista geográfico:

(…) as empresas cooperativas podem ser entendidas como agentes de transformação espacial, na medida em que atuam em determinadas áreas de forma regionalizada, estabelecem também uma parcela da divisão do trabalho, colaborando para o arranjo territorial (local e regional) e para a definição (temporal) de uma certa dinâmica social, que resulta numa açãono espaço (FAJARDO, 2008, p.18).

Conforme postula Dias (2016), a trajetória histórica do cooperativismo agropecuário no Brasil, incluindo o contexto paranaense, encontra-se intrinsecamente ligada ao processo de modernização da agricultura e à subsequente expansão das relações capitalistas no âmbito rural, atuando as cooperativas, nesse quadro, frequentemente, como instrumentos do Estado para a promoção da modernização e a assimilação de novas tecnologias.

Para Pereira (2001) o fundamento filosófico do cooperativismo reside na natureza gregária do ser humano e na noção de que a união faz a força, buscando o proveito comum sem visar lucro, distinguindo-se das empresas puramente comerciais. Essa definição está alinhada com os princípios básicos dos Pioneiros Rochdale e da Aliança Cooperativa Internacional (ACI).

Embora o cooperativismo não esteja estritamente vinculado a um sistema de governo ou econômico específico, como o capitalismo ou o comunismo, ele pode ser adaptado a diferentes contextos econômicos e políticos, conforme afirma Schneider (1981). No entanto, seus princípios básicos de autogestão, solidariedade, e distribuição justa de resultados se alinham com valores tanto do socialismo, em termos de equidade e colaboração, quanto do capitalismo, em termos de eficiência econômica e empreendedorismo.

Dias (2016) ainda enfatiza que as cooperativas podem ser encaradas como agentes de organização do espaço, com potencial para articular perspectivas de desenvolvimento regional e territorial, contribuindo para a promoção do desenvolvimento e da equidade social no espaço rural. Embora originalmente concebidas para enfrentar o capitalismo, especialmente protegendo pequenos proprietários e trabalhadores autônomos ao lhes dar melhores possibilidades de mercado, a atuação das cooperativas no espaço rural, por vezes, acompanha o movimento do capital. A aderência aos princípios cooperativistas genuínos e a busca por um desenvolvimento pelo viés territorial, que amplie o protagonismo dos atores locais, são desafios para que as cooperativas cumpram plenamente seu papel socioeconômico.

3.2 O modelo cooperativista e sua influência na economia leiteira

O modelo cooperativista leiteiro é uma organização econômica onde produtores de leite se unem para formar uma cooperativa, que se encarrega da coleta, processamento e comercialização do leite e de seus derivados. Esse modelo permite que pequenos e médios produtores tenham acesso a melhores condições de mercado, maior poder de negociação, e acesso a tecnologias e conhecimentos que, individualmente, seriam difíceis de alcançar (FAJARDO, ROCHA, 2021).

A cooperativa opera com base nos princípios da autogestão, democraticamente controlada por seus membros, onde cada associado tem um voto, independentemente do tamanho da sua produção (SCHNEIDER, 1981). Embora as cooperativas possam gerar emprego e renda, sua eficácia está frequentemente comprometida com desafios como a falta de regulamentação adequada, a informalidade no setor e a concorrência desleal com práticas de trabalho precárias.

As cooperativas emergem como entidades de importância econômica significativa, evidenciadas pela sua contribuição em diversas esferas, como a produção, o Produto Interno Bruto (PIB) e a geração de empregos. Uma análise mais profunda revela que as cooperativas não apenas promovem a geração de renda para seus associados, mas também oferecem preços mais projetados para produtos, controlam custos de produção, introduzem inovações e ofertas de serviços financeiros (CICOPA, 2023).

As transformações econômicas e técnicas conquistadas e determinadas pela sociedade, tem um importante papel nas transformações do campo agrário, sejam essas transformações na dimensão do próprio sujeito, como no espaço por ele desenhado. Assim, segundo Fajardo Rocha (2021) os métodos e tecnologias utilizadas por essa sociedade são muitas vezes oriundos da construção teórica e conceitual ora do próprio sujeito, ora dos modelos sociais aos quais ele estará inserido. É então neste contexto, que os ideais liberais e conservadores surgem como pesos determinantes na balança do desenvolvimento local econômico e social, regido por instituições econômicas como as Cooperativas Leiteiras, difundidas no Brasil do século XX.

Bett et al (2019) afirma que a presença de grandes empresas no setor pode criar barreiras para pequenos e médios produtores, mesmo dentro de um sistema cooperativista. O modelo cooperativista leiteiro, apoiado por políticas públicas e instituições financeiras, continua sendo uma peça-chave no desenvolvimento da agricultura leiteira no Brasil, promovendo a sustentabilidade econômica e social dos produtores rurais.

Apesar de seu crescimento, as cooperativas enfrentam desafios consideráveis. A liberalização econômica e a globalização introduziram uma competição intensa, o que tem como base as cooperativas para se adaptarem, conforme descrito por Cunha (2011) os modelos cooperativistas abarcam cenários de maior confiabilidade e melhor produtividade. Muitos, especialmente em países em desenvolvimento, têm lidado com o aumento dos custos de produção e dificuldades no acesso ao crédito, resultando em uma crise de sustentabilidade para alguns.

O cooperativismo agrícola apresenta um modelo de organização que pode oferecer soluções eficazes para os desafios enfrentados pelos agricultores em diversas partes do mundo. Através da oferta de suporte financeiro, acesso a mercados e conhecimento técnico, as cooperativas podem capacitar pequenos agricultores, especialmente em áreas remotas (BETT et al, 2019).

No entanto, para prosperar num ambiente global competitivo, é essencial que as cooperativas se adaptem e inovem continuamente, integrando-se de maneira mais eficiente nas cadeias de valor. O futuro do cooperativismo dependerá de sua capacidade de navegar essas mudanças e de fortalecer suas redes de apoio e colaboração (CASTRO, 2020).

Entretanto Menchise, Ferreira, Álvarez (2023) afirmam que a implementação das políticas neoliberais a partir do final dos anos 1970, com os mandatos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, que buscaram desregular a economia, reduzir o gasto público e a presença do Estado no mercado, rompendo com o Estado de bem-estar social. Essas políticas trouxeram princípios de eficácia e eficiência e a imposição de uma lógica de superação contínua sobre o indivíduo, incentivando a concorrência e estendendo a lógica do capital para as relações individuais, empresariais e institucionais. Essa pressão e imposição metódica desses princípios se intensificaram ainda mais após as sucessivas crises financeira e econômica no Brasil.

Harvey (2015) explica que o neoliberalismo representa a passagem de uma economia de mercado para uma sociedade de mercado, onde o mercado se torna o centro de influência, direcionando o cuidado das pessoas e instituições em detrimento das próprias pessoas. Chomsky (2017) argumenta que o neoliberalismo não é nem novo nem liberal, pois o poder da economia e seus efeitos sobre a desigualdade já eram conhecidos, e a liberdade que ele promove atinge principalmente os grandes detentores do capital, resultando em um comunismo para os ricos, onde as perdas são socializadas enquanto os lucros são privatizados.

Harvey (2015) oferece uma conceituação mais ampla, vendo o neoliberalismo não apenas como um fenômeno econômico, mas também sociológico, político e jurídico, que transcende a questão econômica para atingir toda a sociedade, sendo, para ele, um projeto de classe que surgiu na crise dos anos 1970, mascarado por retóricas sobre liberdade individual, empreendedorismo e privatização, mas legitimando políticas para restaurar e consolidar o poder da classe capitalista, especialmente a financeira.

Dardot, Laval (2016) entendem que o sistema neoliberal foi instaurado por forças e poderes em níveis nacionais e globais, por uma coalizão de oligarquias burocráticas e políticas, multinacionais, atores financeiros e grandes organismos econômicos internacionais. Houve, nesse processo, o desmantelamento do Estado-social, a visão do Estado como empresa e do próprio homem como uma empresa competitiva.

Quanto ao poder crescente das instituições financeiras em influenciar governos, as fontes indicam que no mundo neoliberal o Estado, que antes detinha poder econômico, torna-se refém do capital financeiro global. Bauman (1999) afirma que o capital não tem domicílio fixo e os fluxos financeiros estão além do controle dos governos nacionais, tornando muitas alavancas de políticas econômicas estatais ineficazes. Os mercados financeiros globais impõem suas leis e preceitos, e os Estados, com sua soberania e independência anuladas, tornam-se, para o autor, meros serviços de segurança para as megaempresas. A economia é progressivamente isenta do controle político, e nenhum governo consegue resistir por muito tempo às pressões especulativas do mercado.

Segundo Menchise, Ferreira, Álvarez (2023) a separação entre economia e política, com a proteção da primeira contra a intervenção regulatória da segunda, resulta na perda de poder da política como agente efetivo. As políticas de desregulamentação, liberalização e facilitação das transações nos mercados financeiros e imobiliários levam a uma menor autonomia do Estado para aplicar recursos e dificultam a ação coletiva em questões sociais. Instituições internacionais e credores continuam a sugar recursos públicos através de juros da dívida e programas de ajuste estrutural.

Harvey (2011) reforça que o poder do Estado deve proteger as instituições financeiras a todo custo. O capital, como um processo, em que o dinheiro busca perpetuamente mais dinheiro, é impulsionado por capitalistas financistas que ganham juros emprestando, mostrando a centralidade do capital financeiro.

A implementação das políticas neoliberais têm como consequência central o incremento da desigualdade social. O dogma neoliberal de que o mercado gera seu próprio reajuste leva à concentração de poder e de capitais, e para diminuir essa desigualdade seria necessário que o Estado desenvolvesse políticas públicas redistributivas.

Essa concentração de capitais, principalmente sob forma monetária, impulsiona expropriações. O capitalismo, através da dinâmica de reprodução do capital, envolve uma aparente autonomização da economia, apresentando-se com uma lógica própria. A concentração de capitais atinge patamares altíssimos e produz uma enorme socialização das forças produtivas, mas, em proporção equivalente, aumenta a alienação dos trabalhadores.

O rendimento sobre o capital ultrapassa os avanços da economia, gerando um enriquecimento concentrado para os mais ricos, caracterizando o que Dowbor (2017) chama de capitalismo rentista. Piketty (2014) constata que quando a taxa de rendimento do capital supera o crescimento econômico, ocorre uma concentração cada vez maior da riqueza, um círculo vicioso que, em níveis extremos, pode ameaçar os valores democráticos e levar a desigualdades insustentáveis e arbitrárias que ameaçam a meritocracia.

O Brasil se manteve como um dos países mais desiguais do planeta, ocupando a 10ª posição no ranking do índice de Gini em 2016 e passando para a 9ª posição em 2018 Carvalho (2018) aponta que a elite brasileira (o 1% mais rico) continuou a aumentar sua participação na renda, enquanto o meio da pirâmide perdeu renda, caracterizando o que foi chamado de miolo espremido.

Menchise, Ferreira, Álvarez (2023) afirmam que a concentração de capital nesse início de século XXI tende a capturar todos os recursos disponíveis para submetê-los ao capital, promovendo a disponibilização de massas da população mundial em um sistema ultraliberal sem direitos. A imensa escala da concentração do capital transborda para todas as atividades da vida social, incluindo a expropriação de formas coletivas de existência, saúde e educação, e a própria condição biológica humana para convertê-las em mercadoria. Como consequência, a desigualdade social tem crescido com essas políticas liberais.

Os estudos apontam então para a necessidade urgente de se discutir e pesquisar a questão da desigualdade no sistema neoliberal, especialmente no Brasil, onde ela é muito elevada e tem crescido, gerando injustiças sociais, aumento da violência urbana, miséria e fome. O futuro apresenta o desafio de desenvolver novas formas de propriedade e controle democrático do capital, buscando a democratização da economia com mecanismos de regulação, transparência, participação e controle democrático.

4. Resultados e Discussão

Como resultados das entrevistas abertas, foram entrevistados antigos associados da cooperativa, antigos funcionários, parentes da segunda e terceira geração dos produtores de leite associados que foram encontrados nos registros contábeis, bem como foi recolhido relatos do historiados local. Ainda para compor a análise dos resultados foram selecionados os seguintes documentos: relatório anual da Cooperativa de Laticínios de Santa Branca do ano de 1950; 1960, 1970 e 1980.

Como objeto de análise de narrativas e memórias que compuseram as respostas dos entrevistados foram selecionadas duas imagens emblemáticas do ponto de vista subjetivo dos relatos. Em cem por cento dos entrevistados das diferentes categorias, a Figura 2 esteve presente, descrevendo o lugar e paisagem da memória, suas funções e suas dinâmicas espaciais, culturais e econômicas.

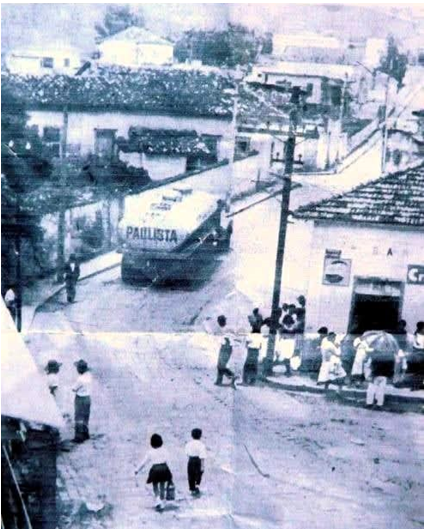

Figura 1 Caminhão de leite Paulista meados dos anos 1960

Fonte: Autor desconhecido

Primeiramente vamos compreender o lugar onde a cooperativa de Laticínios de Santa Branca estava inserida. Esse lugar onde Heidrich, Pires (2016) afirma transcender a mera localização geográfica objetiva. Ele é compreendido fundamentalmente como um espaço vivido e construído pelas experiências, significados e sentidos atribuídos pelos sujeitos.

Assim o lugar descrito na Figura 1 é o Largo do Rosário, um lugar de chão batido, sem pavimentação asfáltica, característico em toda a cidade. Os casarões ainda em pé, eram cobertos com as telhas artesanais ainda produzidas na olaria local, os poucos postes de energia elétrica eram responsáveis pela tímida iluminação noturna, mas garantia que o refrigerante do bar do Ponto, esse aí da esquina, estivesse quase sempre fresco. Como conta o entrevistado:

“A cooperativa ficava no largo do rosário, papai era um homem muito bravo em casa, mas tinha muitos amigos, quando minha mãe queria saber onde ele estava, ela mandava eu ir no bar do senhor Chico, o bar do ponto. Podia saber que ele estava lá, porque lá eles comercializavam o leite, o gado, o milho, o feijão, enfim o que a lavoura dava naquele ano, todo mundo que vinha da roça, parava ali, para almoçar, comer o bolinho caipira, e até tomar a famosa branquinha” (homem, 82 anos, filho e produtor de leite).

O bar do ponto que o entrevistado descreve, aparece com diversas pessoas do lado de dentro e fora, mulheres e crianças, que realmente dão aquele lugar, uma função muito além da objetividade comercial. Não se trata apenas de um ponto no mapa, mas de onde a experiência humana singular acontece e onde as práticas sociais e culturais se inscrevem (SOUZA, 2013).

As narrativas e a memória, sugere que o lugar era um ponto de encontro quase que familiar, uma extensão da própria casa dos produtores, quando a mãe ao procurar pelo marido já sabe onde ele está. Essa conotação de coletividade, marca os traços necessários aos modelos de produção cooperativista, predominante nas pequenas cidades com características rurais, onde a vida cotidiana orbitava naquele largo, a sede da cooperativa funcionava.

A ideia de que o ato de caminhar dessas pessoas na Figura 1 é uma realização espacial do lugar associada a Heidrich, Pires (2016). A valorização dos espaços vividos e a necessidade de registrar os lugares onde a experiência acontece ressoam com as abordagens qualitativas defendidas pelos autores.

No lado esquerdo da Figura 1 dois homens de chapéu conversam, talvez sobre o preço do leite, dos acontecimentos diários. Sobre isso Heidrich, Pires (2016) afirma então que o lugar é dotado de identidade e elementos que o significam para os sujeitos, influenciando suas ações. A sua compreensão envolve a captura das falas e o envolvimento com os espaços culturais, considerando tudo aquilo que é expressão do lugar, incluindo discursos e manifestações espontâneas que revelam suas maneiras.

Quanto a suas maneiras, a Figura 1 ainda nos mostra como as normativas leiteiras da época eram brandas, essa análise pode ser confirmada pela figura da duas criança que leva um pequeno galão de leite, possivelmente comprado na pequena loja distribuidora da cooperativa, essa prática perdurou durante as décadas seguintes. A competitividade do mercado no que se refere a qualidade e certificações se mostrarão um dos grandes entraves e desencadeantes da queda da produção leiteira no município nos anos vindouros. Esse tipo de comércio também pode ser identificado em algumas falas de produtores, funcionários da cooperativa e do historiador local Sarkis Ramos Alwan.

“naquela época não tinha esse negócio de vigilância sanitária, eu lembro que a gente buscava o leite na cooperativa no largo do rosário, com um lataozinho, ou eles entregavam na porta de casa, junto com o pão da padaria do João Pimenta ou da padaria do Turco. Eu me lembro que eu acordava todos os dias as cinco horas da manhã com o barulho que vinha dos latões de leite, que batiam na placa de cobre ao descrer dos caminhões que chegavam das fazendas e sítios, e logo ouvia barulho no portão, eram os meninos que andavam por todo o centro, entregando o leite em troca de alguns trocados. (historiador, Sarkis Ramos Alwan, 2023).

Essa perspectiva qualitativa de analisar os dados, permite desvendar o que está no interior (na alma) das falas, onde os objetos-conceitos geográficos aparecem com coloração, significado local e implicações nas vivências. A memória e a imaginação desempenham um papel nessa construção do lugar. Elementos sensoriais, como o som dos tambores de leite, e as lembranças evocadas por fotografias ou espaços de negócio, ilustram como a paisagem vivida se entrelaça com as práticas e a identidade do lugar. A construção do lugar está ligada à leitura da paisagem, possibilitando que os sujeitos se “lugarizem” e desenvolvam laços com o ambiente.

Por fim, a Figura 1 mostra o caminhão de leite que transportava a produção diária de leite para a capital São Paulo. Essa imagem estava presente em todas as falas dos entrevistados, ou seja, todos associavam o período das atividades produtivas e comerciais bem como os avanços alcançados, com a imagem do “caminhão tanque” já que poucas cidades tinham a possibilidade de ter um caminhão tanque de tamanha importância. A rua por onde o caminhão trafega é a rua Tancredo Galvão Trigueirinho e ao fundo da Figura 1 é possível destacar a antiga casa do Sr. Galvão Trigueirinho, um dos homens de bem que muito ajudou no crescimento econômico da cidade, um dos personagens marcantes no desenvolvimento econômico local, durante o ciclo anterior da laranja. Como a foto indica, o centro comercial tinha edificações antigas que foram dando espaço a uma modernização sem planejamento, que acabou por amontoar hoje o comércio local em um sem-fim de pequenas lojas que abrem e fecham suas atividades antes de findar seu primeiro aniversário.

Na contramão desse desenvolvimento frouxo, a Cooperativa de Leite Santa Branca, ia de vento em poupa, na ocasião da foto tirada em meados dos anos de 1950, relatada pelo secretário da assembleia realizada aos 19 dias do mês de março de 1950. Seguindo então as análises das narrativas encontradas nos documentos contábeis e nas entrevistas, selecionamos inicialmente com o relatório anual de resultados que datado nos anos de 1950 ( Figura 2 ).

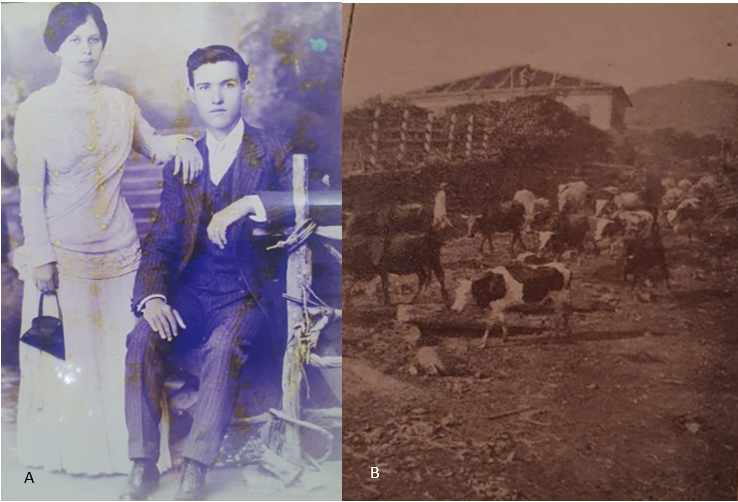

Figura 2 Relatório Contábil 1950 CLSB

Fonte: Acervo pessoal Alwan (2023)

Abaixo tem-se a transcrição na íntegra do documento na Figura 2.

“ é com muita satisfação que pela primeira vez aqui estamos para relatar a nossa atuação na vida administrativa de nossa cooperativa. Embora a nossa existência legal já ultrapasse um decênio, a verdade é que somente a partir de julho de 1949 começamos a viver com organização da nossa própria casa. Como é do conhecimento de todos associados em julho de 1949, inauguramos nossa usina que não obstante ser pequena, constitui uma usina modelo, reunindo todos os requisitos de técnica além de agrupar no mesmo conjunto, edificações apropriadas para garagem, armazém e escritório.

Trata-se de um patrimônio valioso que embora financiado pela Cooperativa (central de laticínios do estado de São Paulo, tornar-se-á nosso graças a modalidade de amortização de leite e despesas de instalação…” (relatório Anual 1950, Cooperativa de Laticínios Santa Branca).

No texto destacado acima encontramos elementos narrativos textuais que corroboram com as narrativas orais dos entrevistados, ao afirmarem que o desenvolvimento econômico da época se dava por conta das atividades leiteiras, estruturadas a partir do modelo cooperativista. Como descrito, a cooperativa já contava com técnicas administrativas de transparência, observada pela própria constituição e elaboração de relatórios anuais e demonstrativos de resultado.

O uso predominante do conectivo “nossa usina” remete a uma realização conquistada por todos associados, como previsto nos modelos cooperativistas descritos por Dias (2016), Fajardo (2008) e Fajardo; Rocha (2018). Ademais, o texto ainda oferece uma importante reflexão sobre os mecanismos de fomento e financiamento da cooperativa, que possibilitava a amortização da dívida com a entrega do próprio produto (leite e derivados). Em tal ocasião já não havia a intervenção do Estado, como apontado em alguns estados como o Paraná, conforme afirma Dias (2016).

Entretanto, a proximidade da capital facilitava o escoamento para um centro de distribuição maior como a cidade de São Paulo, além de permitir o acesso a novas tecnologias leiteiras e adequações estruturais de edificação e administrativas de controle. Santos e Luca (2021) trazem a reflexão de que com a crise de 1929, surgiu o novo pensamento de diminuir a intervenção do Estado, devendo este atuar somente em momento de crise e estabilização do setor econômico.

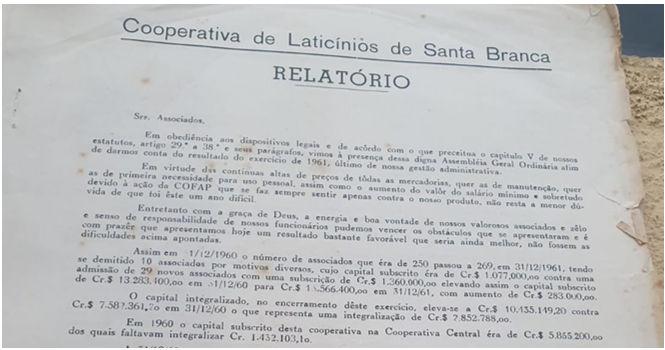

Entre os entrevistados mais marcantes, destacou-se a fala do Sr. Oscar Porto, na ocasião da entrevista com 91 anos de idade, filho do Sr. Luiz Ribeiro Porto (Figura 3A) proprietário da fazenda do Serrote, e um dos membros fundadores da Cooperativa Santa Branca. A Fazenda Serrote tem um papel importante na formação das atividades leiteiras no município, como ressalta o historiador Sarkis Ramos Alwan, como mostra o fragmento da sua entrevista. Segundo o entrevistado, o município de Santa Branca, sempre teve como destino certo, a cultura do campo, marcada por importantes ciclos que acompanharam o desenvolvimento da capital e do Vale do Paraíba.

É então nessa propriedade que se forma o primeiro pasto para o gado leiteiro, onde foi construído o primeiro laticínio (Figura 3B). Assim a partir das necessidades desse modelo de produção de policultura outros negócios foram desenvolvidos e novas técnicas adentram o cenário econômico local, como olarias para novas edificações, que até então eram construídas com a técnica de pau a pique, já que a produção leiteira demandava mão de obra, que foi trazida do sul de Minas Gerais, seguindo os modelos dos colonos imigrantes.

Com a crise do café, se intensifica a vinda dos mineiros para a cidade, alterando definitivamente o ramo de atividade local, fortemente influenciado pela pecuária leiteira, que passa a ser a principal atividade econômica. Desta forma, a afirmativa de Cunha (1986) de que as reflexões sobre o processo e trajetórias do desenvolvimento rural devem sempre considerar novos desdobramentos históricos geográficos, ganha alicerce, e a forma como o capital é direcionado pelas políticas públicas, redesenha o espaço dentro da temporalidade local e regional.

Figura 3 A Casal proprietário da Fazenda Serrote 1913. 2B Primeiro rebanho de gado leiteiro Fazenda Serrote

Fonte: Acervo pessoal Alwan (2023)

Entre eles destacaram-se a cana, o café e a laranja. Segundo o historiador Sarkis Alwan após a abolição da escravatura, ao final do século XIX, diversas fazendas foram resgatadas por bancos em pagamento de vultosas hipotecas, entre elas estavam a Fazenda do Capuava e do Serrote. Após alguns anos, em 1913 o banco leiloa as propriedades para a família mineira conhecida pelo seu patriarca Luiz Porto, que investe seus esforços na Fazenda do Serrote, pela facilidade de obter água, desenhando a “primeira concepção não monoculturista”.

Também nas narrativas do Sr. Oscar Porto seu pai não era um comerciante do leite, e sim um homem do campo que logrou sucesso com o leite, e outras culturas que a fazenda produzia.

Papai não era um comerciante do leite, ele veio para Santa Branca em ocasião da compra da fazenda do Capoava que foi leiloada pelo Banco do Brasil, devido ao não pagamento de uma hipoteca da viúva, papai arrematou duas fazenda do Capoava e do Serrote. A partir daí, foi tendo os filhos e desenvolvendo com a produção de porco, para produção de banha, leite e a agricultura familiar. Tudo era produzido na fazenda e como na época tinha muitos outros produtores de leite, resolveu-se então criar uma cooperativa ( Oscar Porto, 91 anos, 2025).

Conforme apontam um breve fragmento dos registros no livro de movimento datado entre ao anos de 1950 a 1955, a fazenda do Serrote configurava uma das maiores produtoras de leite, com uma média de aproximadamente 4,5 mil litros de leite/dia, um volume considerável para a época, se considerarmos as técnicas de manejo manuais extensivas, necessidade de mão de obra especializada leiteira, capacidade de armazenamento e escoamento.

O fragmento do documento mostra o registro do próprio Oscar Porto nas atividades da cooperativa:

“Creme recebido hoje: Sr Oscar Porto uma lata com líquido com 37 de gordura”.

Entrada de leite por carro de bois 396, saída 132. Entrada de leite por caminhões … 6º Serrote 4.306 litros. (Caderno de registro contábil, 1955).

Na percepção do entrevistado a fazenda do Serrote, não tinha como função fim somente a produção leiteira, para isso, o pai contava com a participação de outros fazendeiros associados, que juntos chegavam a produzir 15 mil litros de leite/dia o suficiente para manter a distribuição para a capital. A narrativa aponta que até a presente data de 1955 a cultura cooperativista mantinha o modelo de negócios, essa cultura organizacional de valores vai ser observada nos anos seguintes como mostra os registros do ano de 1960.

O sentimento de pertencimento, confiança mútua, como proposto por Cunha (2000) e boa vontade perduraram pelas décadas subsequentes, características pertinentes e necessárias ao modelo de negócio cooperativista, as relações humanas contidas no espaço coletivo como centralidade econômica. A narrativa ainda é semelhante, embora fique evidente que no quesito administração o grupo estava atento à gestão administrativa e as normativas estatutárias, mostrando os avanços normativos e transparência que gera confiabilidade dos associados.

“em obediência aos dispositivos legais e de acordo como o que preceitua o capítulo V de nossos estatutos, artigo 29 a 38 e seus parágrafos, vimos a presença dessa digna Assembleia Geral Ordinária a fim de darmos conta do resultado do exercício de 1961, último de nossa gestão administrativa.

Em virtude das contínuas altas de preços de todas as mercadorias, quer as de manutenção, quer as de primeira necessidade para uso pessoal, assim como pelo aumento do valor do salário-mínimo e sobretudo devido a ação da COFAP que se faz sempre sentir apenas contra o nosso produto, não resta a menor dúvidas de que este foi um ano difícil.

Entretanto com a Graça de Deus, a energia e boa vontade de nossos valorosos associados e zelo e senso de responsabilidade de nossos funcionários pudemos vencer os obstáculos que se apresentaram e é com prazer que apresentamos hoje os resultados favoráveis que seria ainda melhor, não fossem as dificuldades acima apontadas.”( Relatório Contábil, 1961).

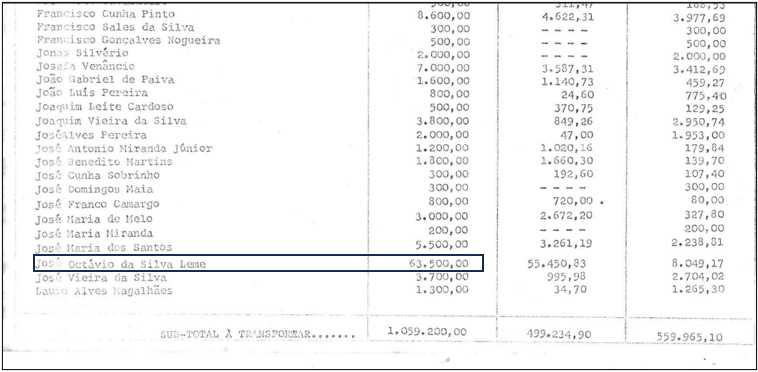

Figura 4 Relatório Contábil, CLSB 1961

Fonte: Acervo pessoal Alwan (2023)

O texto aponta as dificuldades enfrentadas pela cooperativa, frente às instabilidades econômicas como aumento de preços, de toda sorte, apontada por Fajardo Dias (2019), ao descrever a influência do capitalismo agressivo como entrave na competitividade mercadológica do setor cooperativista. Entretanto segundo o texto as dificuldades estavam sendo vencidas graças ao espírito de responsabilidade, união e zelo dos 269 associados e funcionários.

Segundo registros disponibilizados até a década de 1974, a Cooperativa de Laticínios Santa Branca ainda mantinha seu nome fantasia mas iniciava um processo de influência dos efeitos neoliberalistas vindo da capital, esse efeito pode ser observado nos modelos dos registros contábeis que deixam as narrativas pessoais e percepções do coletivo dos associados e diretores dando lugar a tabelas e planilhas numéricas, que registram as movimentações contábeis de acordo com o capital de cada associado. Fajardo, Dias (2019) assim como Dardot, Laval (2016), trazem a reflexão de que o homem e suas relações passam a ser somente relações econômicas de capital.

Outra importante observação é a entrada do capital proveniente da mistura entre as instituições financeiras do Estado e o capital privado, como mencionado por Dardot, Laval (2016), Menchise, Ferreira, Álvarez (2023) e Harvey (2011). A Figura 2 mostra um fragmento do relatório mensal de atividade do ano de 1974, deste documento foram encontrados um número de 336 associados, o documento não registra o volume de produção e sim a capital gerada no período.

Um fator importante observado no documento, mostra um ponto fora do valor médio vendido pelos associados de um único produtor, enquanto a média mensal é de aproximadamente Cr$ 4,5 mil cruzeiros do produtor foram de Cr$ 63,5 mil cruzeiros.

Figura 5 Relatório mensal da Cooperativa de Laticínios Santa Branca

Fonte: Acervo pessoal Alwan (2023)

Corroborando com os dados apresentados nas fontes documentais, as percepções dos entrevistados narram essas movimentações e mudanças do fluxo do capital. Segundo Pereira (2001) o primeiro indicador de uma verdadeira cooperativa é que nela todos são associados, todos trabalham, não pode existir um sócio especulativo.

“Santa Branca tinha vários produtores pequenos de leite, a cooperativa ia buscar o leite em casa, sítio e fazenda, nos tambores de latão, quando o sr Leme chegou ( José Otávio da Silva Leme, nota da autora) e falava que a vida na cidade ia ser melhor e que o futuro estava nas fábricas que estavam chegando em São José dos Campos como a Alpargatas, aí as pessoas começaram a vender suas propriedades a preço de banana e vir para cidade, mas foi tudo mentira, o dinheiro mal deu para comprar uma casinha e não tinha emprego na cidade, ai eu agora alugo esse pasto” ( homem, 70 anos, produtor leiteiro).

“O sr Lemes era o presidente da cooperativa de créditos, ele que fazia os empréstimos para os produtores, ele veio de São Paulo, era um dos maiores acionistas e diretores do banco do Brasil, ele comprou metade de Santa Branca” (homem, 65 anos, segunda geração dos produtores de leite).

A figura do Sr. José Otávio da Silva Leme esteve presente em todas as narrativas dos entrevistados e ex-funcionários, assim como nas entrevistas com as 2ª gerações e 3ª geração dos associados entrevistados. Sua presença é marcante na construção dos espaços coletivos, como aberturas de ruas, como mantenedor de Santa Casa, Asilo e outros equipamentos públicos, como narrado por um ex-funcionário.

“Teve uma ocasião em que a prefeitura precisava pagar os funcionários no final do ano e não tinha dinheiro, foi então que tiveram a ideia de fazer um livro de ouro, para angariar o valor que estava faltando, não precisou ir muito longe, o Sr, Leme deu a quantia que estava faltando e um pouco mais, o problema estava resolvido. Ele estava presente em tudo, se quisesse abrir uma rua tinha que pedir para ele, tudo que o prefeito queria fazer tinha que primeiro pedir para ele”. (homem, 86 anos, ex-funcionário da cooperativa e historiador local).

As narrativas mostram um Estado que se mistura com o capital privado, como Menchise, Ferreira, Álvarez (2023), segundo os registros é a partir desse momento que as concepções do cooperativismo vão dando lugar a concepção neoliberal vinda fortemente das grandes capitais como São Paulo, de onde o município sofria significativa influência econômica, já que todo escoamento da produção de leite era dirigido para a capital.

Schneider (1981) traz à luz a reflexão sobre a competitividade desleal entre os modelos de cooperativa frente ao grande capital. Segundo os entrevistados, a falta de capacidade de manter a atividade leiteira começou a ficar cada vez maior, os produtores não tendo um grande volume de leite, ainda tinham que pagar um preço ditado pela cooperativa e pela cooperativa de crédito, que era o mesmo ator, ou seja, o maior produtor de leite que transformava o território, por meio do monopólio de terras e capacidade de direcionamento do fluxo do capital.

“Nois tinha que pagar o preço do leite que a cooperativa queria, aí a gente tinha que comprar ração, remédio e descontava mais uma porção de coisa, não ficava nada pra nóis, ai muita gente foi largando mão de produzir leite.” (homem, produtor leite, 86 anos).

Como afirma Menchise, Ferreira, Álvarez (2023) e Chomsky (2017) as consequências do neoliberalismo, presente mesmo que oculto, nas narrativas dos entrevistados apontam para uma das causas da desigualdade social e do entrave do desenvolvimento econômico local. Ou ainda nas reflexões de Bauman (1999) sobre o desordenamento dos fluxos de capital e como os mercados financeiros globais impõem suas leis e preceitos.

Eu era representante da Paulista em São Paulo, a gente vendia o leite de saquinho, minha freguesia era o Vale do Paraíba até Guará, de repente não tinha mais praça para gente vender, porque os produtos da Parmalat entravam na frente, quando o leite de caixinha entrou, aí era uma máfia do leite, não teve jeito eu tive que mudar de ramo. (homem 65 anos, 3ª geração de produtor de leite).

É possível encontrar nas falas dos poucos produtores que ainda se mantém no negócio leiteiro que a economia foi arrasada pela expropriação de terras, pelo enfraquecimento do poder do Estado na construção de políticas públicas de desenvolvimento e no desmantelamento do modelo cooperativista, em um território onde a produção agrícola era diversificadas e dinâmica, caminhando no sentido da modernidade tecnológica, da distribuição de renda e no bem-estar social.

Tais narrativas corroboram com Harvey (2011, 2008) quando o autor afirma que neoliberalismo não apenas como um fenômeno econômico, mas também sociológico, político, bem como com Menchise, Ferreira, Álvarez (2023) ao afirmarem que a concentração de capital nesse início de século XXI tende a capturar todos os recursos disponíveis para submetê-los ao capital.

5. Conclusão

Com base nos objetivos apresentados, este estudo explorou a intrincada relação entre os movimentos econômicos e as expressões subjetivas que configuram a experiência do espaço vivido, no município de Santa Branca. Ao adotar uma abordagem qualitativa, fundamentada em entrevistas não diretivas e na análise documental, foi possível transcender a análise meramente quantitativa do desempenho da cooperativa demonstrando que a solidez e o sucesso da cooperativa no período investigado estavam intrinsecamente ligados não apenas aos indicadores financeiros, mas também à sua profunda inserção simbólica e vivencial no cotidiano dos moradores de Santa Branca bem como no modelo cooperativista.

A centralidade da cooperativa no ciclo do leite local pode ser atestada pelas histórias de vida, que resgataram elementos sensoriais e memórias espaciais, evidenciando como a paisagem se conectava às práticas econômicas e à construção identitária. A cultura cooperativista, pautada no sentimento de pertencimento, confiança e união, conforme descrito pelos princípios do cooperativismo, foi identificada nas narrativas iniciais e nos relatórios contábeis dos anos 1950 e 1960 como um fator de desenvolvimento econômico local.

O modelo organizacional da cooperativa apontava para o acesso a melhores condições de mercado, tecnologias e conhecimentos, demonstrando seu papel no desenvolvimento local, como apontou a literatura sobre o potencial das cooperativas como agentes de organização do espaço e promoção do desenvolvimento socioeconômico.

Contudo, a análise aponta para uma inflexão a partir dos anos 1970, marcada pela crescente influência dos efeitos neoliberalistas advindos do monopólio de terras e do capital. As consequências desse processo foram sentidas pelos produtores locais, cujas narrativas descrevem a dificuldade de competir, a precificação ditada pela cooperativa e pela cooperativa de crédito (controladas pelo mesmo agente), e a consequente redução da atividade leiteira.

Esse enfraquecimento do modelo cooperativista, em parte pela competição desleal e pela expropriação de terras facilitada pela concentração de capital, contribuiu para o aumento da desigualdade social e o entrave ao desenvolvimento econômico local, corroendo o tecido social e econômico que antes sustentava a comunidade.

A trajetória da Cooperativa de Laticínios Santa Branca, portanto, serve como um estudo de caso que ilustra como as dinâmicas econômicas globais, particularmente a ascensão do neoliberalismo, podem impactar as estruturas locais, transformando relações sociais e desmantelando modelos organizacionais baseados na cooperação e no bem-estar coletivo. A compreensão de sua dinâmica requer, assim, a decifração do espaço socioeconômico como um texto complexo, onde os aspectos materiais e simbólicos estão intrinsecamente ligados, revelando que o sucesso e o declínio de uma organização transcendem a análise puramente econômica e se manifesta na experiência vivida e nas narrativas daqueles que dela participaram.

6. Referências

ALWAN. Sarkis Ramos. Entrevista. Santa Branca, 2023.

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As consequências humanas. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.

BETT, Vanderlei et al. Desafios e avanços no desenvolvimento da pecuária de leite familiar – programa leite mais. IN Desafios e avanços da cadeia produtiva do leite. Adriana de Souza Martins et al. (org.). Ponta Grossa: Editora UEPG, 2019.

CARVALHO, Laura. Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico. São Paulo: Todavia, 2018.

CASTRO Josué. Geografia da Fome. Todavia, São Paulo, 2022.

CHOMSKY, Noam. Quem manda no mundo? São Paulo: Planeta, 2017.

CICOPA. Disponível em: https://www.cicopa.coop/. Acesso em 09 de maio. 2025.

CUNHA, Luis A. G. O crédito rural e a modernização da agricultura paranaense. Dissertação de Mestrado em História. Curitiba, 1986.

______ Confiança, capital social e desenvolvimento territorial. Revista RAEGA. Curitiba, n.4, p.49-60, 2000.

______ Cooperar é preciso, viver também: a Batavo Cooperativa Agroindustrial e sua obra nos Campos Gerais. In: CHAVES, Niltonci B. (org). Imigrantes – Immigranten. História da imigração holandesa na região dos Campos Gerais, 1911-2011. Ponta Grossa, Estúdio texto, 2011.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo. São Paulo: Boitempo, 2016.

Dias, B. B., Fajardo, S. (2019). Articulações entre o estado e o cooperativismo agrícola: um estudo sobre as cooperativas de imigrantes holandeses nos campos gerais do paraná. RAEGA – O Espaço Geográfico Em Análise, 45(1), 214–232. https://doi.org/10.5380/raega.v45i1.53376

DIAS. Bruno Bonsanto . Estado e ação territorial: um estudo sobre o cooperativismo holandês no Paraná tradicional. 2016. Dissertação. Geografia da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) Guarapuava, 2016.

DOWBOR,Ladislau. A era do capital improdutivo.São Paulo: Outras Palavras & Autonomia Literária, 2017.

FAJARDO, Sergio, ROCHA, Márcio Mendes. Aspectos do ideário cooperativista e o cooperativismo no Brasil. Campo-território: revista de geografia agrária, v. 16, n. 43, p. 22-47, dez., 2021.

FAJARDO, Sergio. Territorialidades corporativas no rural paranaense. Guarapuava: Editora da Unicentro, 2008.

GAMALHO. Nola Patrícia. Narrativas do espaço nas histórias de vida: os desafios das metodologias qualitativas na geografia.IN Abordagens e práticas da pesquisa qualitativa em geografia e saberes sobre espaço e cultura / organização de Álvaro Luiz Heidrich e Cláudia Luísa Zeferino Pires . Porto Alegre: Editora Letra1, 2016. 334 p.

HARVEY, David. O enigma do capital e as crises do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2011.

HARVEY, David. O neoliberalismo: História e implicações. São Paulo: Edições Loyola, 2008.

HEIDRICH, A. L. PIRES, C. L. Z. (orgs.). Abordagens e práticas da pesquisa qualitativa em Geografia e saberes sobre espaço e cultura. Porto Alegre, 2016.

MENCHISE Rose Mary, FERREIRA Diogo Menchise, ÁLVAREZ Antón Lois Fernandez. Neoliberalismo, políticas públicas e desigualdade: Uma análise principalmente do Brasil. Rev. Estudo. Conflito Controle Soc. – Rio de Janeiro – Vol. 16 – no 1 – JAN-ABR 2023 – pp. 1-21

PEREIRA. Armand F.(org). Cooperativas: Mudanças, Oportunidades e Desafios. Organização Internacional do Trabalho, 1 ed. Brasília, 2001.

PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.

SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: Hucitec, 1988.

______. A natureza do espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. São Paulo: Edusp (Editora da USP), 2003.

SCHNEIDER, João E. O cooperativismo agrícola na dinâmica social do desenvolvimento periférico dependente: o caso brasileiro. In: LOUREIRO, Maria R. Cooperativas agrícolas e capitalismo no Brasil. São Paulo, Cortez, 1981.

SILVA Edson Armando, SILVA Joseli Maria. Ofício, Engenho e Arte: inspiração e técnica na análise de dados qualitativos. IN Abordagens e práticas da pesquisa qualitativa em geografia e saberes sobre espaço e cultura / organização de Álvaro Luiz Heidrich e Cláudia Luísa Zeferino Pires. Porto Alegre: Editora Letra1, 2016. 334 p.

SOUZA, M. L. Os conceitos fundamentais da pesquisa socioespacial. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.

1Doutoranda do Programa de Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

2Dr. Professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa.