THE RELEVANCE OF THE SCHOOL TRANSPORT POLICY FOR EDUCATION IN THE FIELD: CHALLENGES AND CONFRONTATIONS FACED BY STUDENTS FROM VILA ANGELINÓPOLIS IN BAIÃO/PA.

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/th102502121359

Enildo Chaves Caldas1

Eraldo Souza do Carmo2

RESUMO

A referida pesquisa tem como foco realizar um estudo da política do transporte escolar no município de Baião no Estado do Pará. Pretende-se analisar o caso da Escola Professor Pastor Antenor Rodrigues de Freitas que atende os alunos da Vila Angelinópolis, situada às margens da BR 422. Metodologicamente a pesquisa segue uma abordagem qualitativa. A tipologia da pesquisa é um estudo de caso, tendo em vista a necessidade de evidenciar as características e especificidades dos sujeitos atendidos por essa política. Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico das produções acadêmicas existentes sobre o assunto. As técnicas de coleta de dados são análises documentais, entrevistas semiestruturadas e observações. Os resultados provisórios apontam que o transporte escolar, embora venha sendo ofertados aos alunos, os veículos não estão dentro dos parâmetros de segurança conforme prevê as normas de segurança do transporte escolar. Outro desafio se encontra nas condições de acesso dos alunos por meio dos transportes tendo em vista as condições de trafegabilidade das estradas e ramais, por não serem asfaltadas, no inverno as viagens tornam-se mais difíceis. Observa-se ainda a grande dependência que os alunos têm do transporte escolar para chegarem à escola, ainda mais para os que ficam mais distantes, a falta do veículo significa a falta na escola. Diante das primeiras impressões, denota-se a relevância que o transporte escolar representa para que os alunos possam acessar a escola e garantirem o direito a educação. Assim sendo, há necessidade de se avançar na qualidade da oferta desse serviço a fim de garantir segurança e conforto aos alunos no trajeto casa-escola-casa.

Palavras–chave: Transporte escolar. Educação do campo. Direito a educação.

ABSTRACT

This research focuses on a study of school transportation policy in the municipality of Baião in the state of Pará. The aim is to analyze the case of the Professor Pastor Antenor Rodrigues de Freitas School, which serves students from Vila Angelinópolis, located on the banks of the BR 422 highway. Methodologically, the research follows a qualitative approach. The research typology is a case study, given the need to highlight the characteristics and specificities of the subjects served by this policy. Initially, a bibliographical survey of existing academic productions on the subject was carried out. The data collection techniques were document analysis, semi-structured interviews and observations. The provisional results show that although school transport is being offered to students, the vehicles are not up to safety standards, as stipulated in the school transport safety regulations. Another challenge is the conditions in which students can access the transportation, given the poor conditions of the roads and branches, as they are unpaved and travel becomes more difficult in winter. We can also see how dependent students are on school transport to get to school, especially for those who are further away, where the lack of a vehicle means missing school. Given these initial impressions, we can see how important school transportation is for students to be able to get to school and guarantee their right to education. As such, there is a need to improve the quality of this service in order to guarantee safety and comfort for students on the journey home-school-home.

Keywords: School transportation. Rural education. Right to education.

I – INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta a dissertação em andamento de mestrado em Educação e Cultura no Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura (PPGEDUC) da Universidade Federal do Pará/Campus Universitário do Tocantins/Cametá (UFPA/CUNTINS).

Partindo desse contexto, o interesse em investigar a temática acerca dos desafios de acesso à política do transporte escolar na Vila Angelinópolis no município de Baião-PA surgiu a partir da vivência como docente em Escolas do Campo. Dessa forma, a presente pesquisa nasce do interesse acerca das condições igualitárias de acesso e permanência, visto que em Baião, o campo possui forte representatividade numérica na educação básica municipal, necessitando de um olhar mais compromissado com as questões de qualidade e condições para um acesso seguro.

Assim, está pesquisa trata educação do campo, tomando como objeto de estudo a política do transporte escolar tendo como referência empírica o transporte escolar dos alunos da Escola Professor Pastor Antenor Rodrigues de Freitas, localizada na Vila de Angelinópolis no Km 50 da Br 422, zona rural do município de Baião, Pará.

O transporte escolar constitui-se em uma política que é assegurada pela Constituição Federal de 1988, no seu artigo 208, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no artigo 4, e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no artigo 54, com o objetivo de possibilitar o acesso dos alunos às escolas, sendo uma condição básica para a garantia do direito à educação de maneira igualitária.

Nesta perspectiva, o serviço público mencionado torna-se imprescindível para o acesso e a permanência dos alunos nas escolas da educação básica pública, em particular dos residentes nas áreas rurais. Tendo a finalidade de dar cumprimento ao mencionado direito, tem-se o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e o Caminho da Escola (Brasil, 2011,). Programas estes que correspondem aos repasses de recursos financeiros aos municípios, para cobertura das despesas provenientes da oferta do transporte escolar público, além de contribuírem para a aquisição de novos veículos.

Afinal, quando os alunos enfrentam dificuldades para chegar à escola em virtude da falta de transporte adequado ou até mesmo a falta de infraestrutura mínima necessária para a sua realização, privamos esse aluno de ter a oportunidade do acesso à educação.

Além disso, quando analisamos essas dificuldades, entendemos como as políticas públicas governamentais se manifestam na prática, principalmente aos investimentos em infraestrutura educacional no campo. Portanto, é relevante explorarmos como as condições de acesso ao transporte escolar são reflexos dos desafios enfrentados pelas comunidades rurais, mas também como as escolhas políticas moldam o acesso à educação.

Nesse contexto, esta pesquisa apresenta a seguinte problemática: quais as condições de oferta do transporte escolar aos alunos da escola do campo Professor Pastor Antenor Rodrigues de Freitas localizada na Vila Angelinópolis, Baião-Pará?

A questão norteadora é a seguinte: Quais as condições de acesso e permanência dos alunos da escola do campo Professor Pastor Antenor Rodrigues de Freitas localizada na Vila Angelinópolis, Baião-Pará?

Com base nisso, o objetivo geral desta pesquisa: Analisar as condições de oferta do transporte escolar aos alunos da escola do campo Professor Pastor Antenor Rodrigues de Freitas localizada na Vila Angelinópolis, Baião-Pará?

Metologicamente, este trabalho trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, onde a pesquisa configura-se como sendo um estudo de caso, tendo como procedimento metodológico de investigação a revisão de literatura e pesquisa de campo e que tem como instrumentos de dados a aplicação de entrevista semiestruturadas e para isso, selecionamos sujeitos que estiveram e/ou ainda estão envolvidos no ambiente pesquisado, como professores, motoristas, alunos, pais ou responsáveis, direção da escola, secretária de educação e o responsável pelo setor do transporte do município.

A organização e abrangência do transporte escolar é um fator determinante para garantir o acesso e permanência dos alunos que residem no campo. Diante do exposto, o estudo foi organizado até a presente data em quatro seções: a primeira seção corresponde à introdução e o objetivo, expondo de maneira sucinta o objeto da pesquisa e dando ênfase na sua problematização, explicitando o questionamento e a relevância do estudo.

Na segunda seção “Território da Pesquisa”, é caracterizada a área de estudo, especificamente a Vila de Angelinópolis. Na terceira seção, intitulada “Apontamentos da Educação do Campo: Uma Breve Revisão da Literatura”, fornecendo uma revisão bibliográfica sobre o tema “Transporte Escolar” importância e influência na Educação no Campo, as Políticas Públicas Educacionais para o Campo e o contexto histórico de luta que contribuirão para a consolidação da Educação no Campo. Na quarta seção, aborda-se a política do transporte escolar no Brasil/Amazônia”.

II – TERRITÓRIO DA PESQUISA.

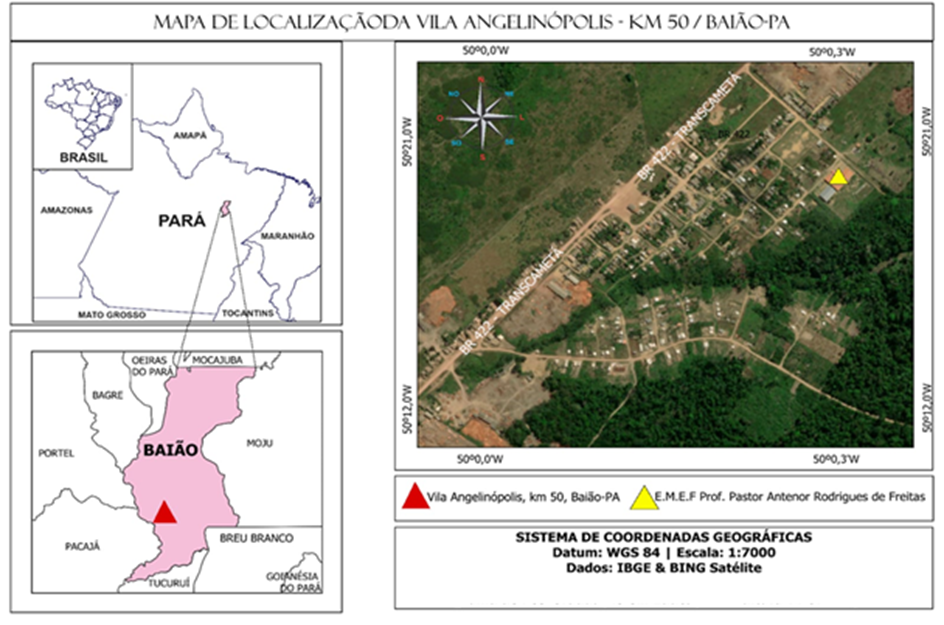

Considerando que o território da pesquisa nos favorece a aprofundar a análise da política de acesso ao transporte escolar, mostrando os percalços enfrentados pelos alunos da Escola Professor Pastor Antenor Rodrigues de Freitas, situada na Vila de Angelinópolis, localizada no Km 50 da BR 422 – Transcametá – pertencente ao Município de Baião, Estado do Pará.

A Vila Angelinópolis, esta situada no km 50 da BR 422, zona rural do município de Baião, Baixo Tocantins, faz parte do distrito do KM 50, sendo fruto dos assentamentos da reforma agrária.

O mapa abaixo situa a Vila de Angelinópolis dentro do território baionense e mostra com precisão a localização da Escola Professor Pastor Antenor Rodrigues de Freitas, como demonstra a Figura 1.

Figura 1- Mapa da Localização da Vila Angelinópolis, município de Baião/Pa

Fonte: Próprio autor (2024)

Sabe-se que o processo de formação da Vila Angelinópolis ainda não foi historiografado, mas ela é produto de Projetos de Assentamentos (PA) rurais, antes havia poucas famílias que habitavam essa região, após a criação houve um crescimento significativo, trazendo consigo a necessidade da instituição de escolas, postos de saúde, segurança pública e etc.

Segundo dados obtidos junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em 04 de novembro de 1995, deu-se início ao vilarejo com um acampamento liderado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), juntamente com as famílias sem terras da região que estavam à procura de um pedaço de terra para viver com as suas famílias. O povoamento dos assentados no Assentamento Angelim se deu na época da construção da 2ª etapa da Hidrelétrica de Tucuruí. Muitas famílias, dos municípios vizinhos e de outros estados, como Maranhão, vieram atrás de trabalho, mas, quando chegaram à realidade era outra, e resolveram se organizar para adquirir um pedaço de chão para produzir e tirar o seu sustento familiar. (INCRA/Superintendência Regional do Sul do Pará – SR (27) – Unidade Avançada de Tucuruí, 2024).

Hoje em dia a Vila de Angelinópolis possui 104 famílias residentes, dando um total aproximado de 390 pessoas morando dentro da Vila. Possui uma estrutura educacional que atende educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, este no formato pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Conta ainda com uma Unidade Básica de Saúde – Manoel Paraíba, que atende os moradores locais e também outras localidades próximas, como: Vila de Angelinópolis, Angelim I e II, Pirassununga, Garimpeira, Comunidade Lucas, Santa Marta, Salvador Allende Piratininga, Espírito Santo, Vila de Anilzinho e Vila de Chico Mendes. (Relatório de Pesquisa de Campo colhido com os ACS da UBS, 2024)

2.1 PANORAMA EDUCACIONAL DA VILA ANGELINÓPOLIS

As reformas educacionais começaram a partir da década de 1990, onde a concentração das escolas se intensificou, tendo como inspiração o modelo norte americano de reorganização da educação no meio rural. Em Baião a nucleação das escolas se acentuou a partir da construção de escolas polo no campo, sendo implementada a partir de 2012.

De acordo com Vasconcelos (2021), nesse período foram construídas 15 (quinze) escolas núcleos em 15 comunidades do campo e há dois prédios escolares inacabados, nos mais diversos territórios como: ribeirinhos, quilombolas, comunidades tradicionais agroextrativistas, comunidades tradicionais agrícolas distantes de rios navegáveis (colônias) e reserva extrativista. Hoje os dois prédios que ainda estavam inacabados, estão funcionando normalmente, totalizando 17 (dezessete) escolas Pólo.

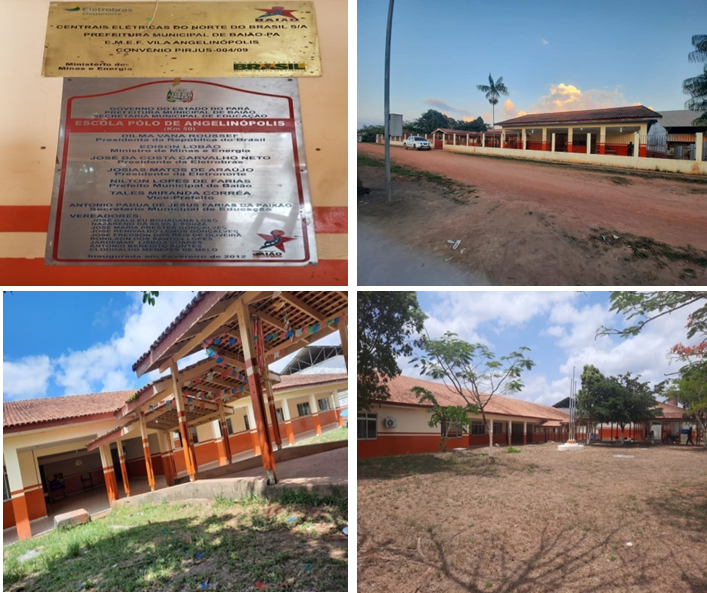

A Escola Pólo de Angelinópolis (Km 50) situada a mais de 100 quilômetros de distância da sede do município, foi uma dessas 17 escolas, construída por meio do convenio PIRJUS-004/09, entre Governo Federal através da Eletrobras/Eletronorte, Governo Estadual e Prefeitura Municipal de Baião inaugurada em fevereiro de 2012. Neste ano a Presidenta do Brasil era Dilma Vana Roussef do (PT) Partido dos Trabalhadores, o prefeito de Baião era Nilton Lopes de Farias (PT), José da Costa Carvalho Neto Presidiava a Eletrobrás e a Eletronorte era presidiada por Josias matos de Araújo (Figura 3).

Figura 3- placa representativa da inauguração da escola de Angelinópolis e outras fotos da frente escola

Fonte: Acervo da pesquisa.

A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professor Pastor Antenor Rodrigues de Freitas possui a seguinte estrutura física: 06 salas de aulas, 01 laboratório de informática, 01 biblioteca, 01 cozinha, 01 sala grêmio, 01 depósito, 01 sala de vídeo, 01 sala do diretor, 01 sala do vice-diretor, 01 sala dos professores, 01 sala do técnico pedagógico, 01 secretaria, 08 banheiros e 01 quadra poliesportiva.

III – APONTAMENTOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO UMA BREVE REVISÃO DE LITERATURA

Este tópico fornece uma revisão bibliográfica sobre o tema “Transporte Escolar”, sua execução, importância e influência na Educação no Campo. Explora tanto os aspectos legislativos do transporte escolar, sua importância e influência no contexto educacional rural.

Vale salientar que a política de acesso ao transporte escolar no contexto da educação do campo enfrenta diversos obstáculos que prejudicam o direito à educação que deveria ser fundamentada nos princípios de igualdade, o aluno do campo sofre com a falta de infraestrutura adequada e até mesmo com a escassez de recursos pedagógicos. Além disso, a localização dispersa das comunidades dificulta a oferta educacional e compromete o acesso regular e de qualidade ao ensino.

Neste momento, o levantamento bibliográfico permitiu-nos uma apropriação do objeto de estudo em materiais científicos sobre o tema, sendo de extrema importância para se conhecer o que já foi publicado sobre o objeto de pesquisa.

A política de nucleação das escolas do campo vem acontecendo em nosso país desde a década de 1970. Dessa maneira, até meados dos anos de 1990, o ensino no campo era condicionado à oferta de 1ª a 4ª série, o que ocasionava uma enorme dificuldade de prosseguimento dos estudos devido à falta de ofertas. Somente, a partir da LDBEN 9.394/96 houve a expansão do ensino nas comunidades rurais através da municipalização do ensino. Os municípios, que antes possuíam sua atuação antes restrita à educação infantil e início do ensino fundamental, passaram a assumir a responsabilidade também com os anos finais desta etapa de ensino.

Dessa forma, a nucleação das escolas surge como reflexo da busca de uma construção da autonomia e da gestão dos governos locais. A municipalização possibilitou o aumento de tomadas de decisão nesta esfera.

Partindo desse contexto, o processo de nucleação no Brasil se expandiu na década de 1990, impulsionado pela LDB 9.394/96, através das reformas educacionais na educação básica, onde, priorizaram o Ensino Fundamental com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, de Valorização do Magistério (FUNDEF) e o fortalecimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Nesta perspectiva é importante destacar inicialmente que a população do campo ao longo dos anos sofre com preconceitos, sendo pessoas consideradas sem cultura, sem educação, como se o único objetivo fosse apenas para trabalhar no campo, portanto, não necessitassem de uma educação formal. Nesse sentido, faz-se necessário uma educação que realmente respeite e valorize a cultura da população do campo, não sendo considerada apenas uma modalidade de ensino, mas também como uma política pública que garanta a população camponesa os mesmos direitos educacionais garantidos à população urbana.

Por isso da importância de estudar sobre as legislações que garantem o direito à educação com qualidade à população camponesa a fim de verificar quais os direitos educacionais cabíveis a essa parcela da população que possui necessidades e interesses específicos. Em consonância com o exposto, observa-se que a educação no campo surge em resposta aos movimentos sociais que incansavelmente sempre buscaram uma educação condizente com a vida e os hábitos dos alunos do campo.

Assim, as reivindicações dos movimentos sociais concentram-se em políticas públicas convenientes com os interesses e as necessidades da população camponesa, respeitando sua identidade de forma positiva e valorativa. Diante disso, podemos concluir que o transporte escolar é uma política pública que ao mesmo tempo em que possibilita o direito à educação aos alunos, está também vinculado à política de nucleação e contribui para o fechamento das escolas.

A política de nucleação das escolas do campo ocorre em duas condições, à primeira é a nucleação inter-campo, que transfere a escola do campo para a cidade. E a nucleação intra-campo, na qual a escola continua no espaço do campo, mais é transferida para um lugar mais central, que consiga juntar os alunos de escolas menores que estavam localizadas ao seu redor para apenas uma escola, localizada em local estratégico, necessitando assim da utilização do serviço do transporte escolar.

Dessa forma, como destaca Corrêa (2021) a nucleação ocorre de duas maneiras: primeiro, através da anexação das escolas de pequeno porte a uma escola matriz para a expedição de documentos escolares. Segundo, pela reunião/nucleação das escolas de pequeno porte em uma escola com uma maior infraestrutura, resultando na paralisação e posteriormente o fechamento dessas escolas. Além disso, o transporte escolar está intrinsecamente ligado à política de nucleação, o que contribui para o fechamento das escolas. Por sua vez, para as comunidades rurais, o fechamento das escolas representa a perda de sua referência e enfraquecimento político.

O transporte escolar caracteriza-se como uma política urgente que necessita ser efetiva e pontual para que os alunos que residem em outras comunidades possam usufruir de condições de acesso mais igualitárias. Sendo assim, fica evidente a relação entre a política de nucleação das escolas do campo vinculadas ao transporte escolar, pois sem o transporte escolar tornar-se-ia impossível que a política de nucleação se efetivasse. Conforme, expõe Carmo (2016), para que a nucleação de escolas do campo se efetive, a política do transporte escolar é uma condição indispensável.

Consequentemente, Vianna (2020) enfatiza um grande desafio para as escolas do campo: a Multissérie possui turmas compostas por alunos de diferentes idades, séries e níveis de aprendizagem, logo o período de escolarização está sob a regência de um docente. A multissérie é considerada fruto dos problemas sociais da Educação do Campo e da sociedade, sendo ofertadas as camadas sociais mais carentes.

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS PARA O CAMPO

A expressão “educação do campo” é recente, tendo surgido na I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, em 30 de julho de 1988, e, a partir daí, integrou as discussões de seminários nacionais em 2002, como aponta Caldart (2012, p. 257-258). Além disso, a educação do campo está prevista na LDB, cuja base é a igualdade de acesso, condições e permanência na escola, ou seja, um direito que até hoje ainda não é garantido integralmente, uma vez que isso se materializa na dicotomia histórica entre a educação urbana e a rural, culminam em modelos de educação imposta à população camponesa.

A educação do campo enquanto política educacional é firmada através das Bases Legais da Educação do Campo, tendo seus marcos normativos da Educação do Campo sintetizamos os documentos no quadro 1, conforme o assunto e a data de publicação.

Quadro 1- Marcos normativos da Educação do Campo.

DATA/ ANO LEGISLAÇÃO ASSUNTO 20 de dezembro de 1996 Lei Nº 9394 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e traz em seu art. 28 a abertura para o fortalecimento do Movimento por uma Educação do campo, ao instituir uma nova forma de sociabilidade na política de atendimento escolar em nosso país, dando abertura para adaptações e adequações no currículo, organização escolar, calendário escolar e metodologias de ensino. 04 de dezembro de 2001 Parecer CNE/CEB N.º 36 Apresenta o texto proposto como base do Projeto de Resolução que fixa as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo. 03 de abril de 2002 Resolução Nº 1 Estabelece Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo; 01 de fevereiro de 2006 Parecer CNE/CEB Nº 1 Que reconhece os Dias Letivos para a aplicação da Pedagogia da Alternância nos Centros Familiares de Formação por Alternância; 18 de fevereiro de 2008 Parecer CNE/ CEB Nº 3 Que trata da consulta referente às orientações para o atendimento da Educação do Campo. 28 de abril de 2008 Resolução Nº 2 Estabelecem diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo. 29 de janeiro de 2009 Decreto Nº 6.755 Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências. 16 de junho de 2009 Lei Nº 11.947 Dentre os aspectos relevantes na Lei destaca-se a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de educação básica e o incentivo para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos. 13 de julho de 2010 Resolução Nº 4 Que reconhece a Educação do Campo como modalidade específica da Educação Básica e define a identidade da escola do campo; 04 de novembro de 2010 Decreto Nº 7.352 Dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA. 25 de julho de 2012 Lei Nº 12.695 Que contempla com recursos do FUNDEB as instituições comunitárias que atuam na educação do campo; 1º de fevereiro de 2013 Portaria Nº 86 Institui o Programa Nacional de Educação do Campo – PRONACAMPO, e define suas diretrizes gerais. 02 de julho de 2013 Portaria Nº 579 Institui a Escola da Terra 27 de marco de 2014 Lei nº 12.960 Que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para fazer constar a exigência de manifestação de órgão normativo do sistema de 83 ensino para o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas. 08 de dezembro de 2020 Parecer CNE/CP 22/2020 Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares da Pedagogia da Alternância na Educação Básica e na Educação Superior. (aguardando homologação) 16 de agosto de 2023 Resolução CNE/CP Nº 1 Resolução que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares da Pedagogia da Alternância na Educação Básica e na Educação Superior. A resolução define princípios e valores para o ensino e aprendizagem, formação docente (inicial e continuada) e referenciais pedagógicos e metodológicos.

Fonte: Educação do Campo: Marcos Normativos. MEC/ 2012. Organizado pelo autor. Caldas (2024)

Para consolidar essa exposição, sobre a política pública de Educação do Campo, o Referencial para uma Política Nacional de Educação do Campo, assegura que:

[…] traz um conjunto de conhecimentos e práticas que instiga as políticas a compreenderem o campo como um espaço emancipatório, como um território fecundo de construção da democracia e da solidariedade, porque transformou-se no lugar não penas das lutas pelo direito à terra, mas também pelo direito à educação, à saúde, entre outros e essas lutas acabaram por colocar na pauta novas políticas culturais, econômicas e ambientais para o campo, mas não apenas para o campo (BRASIL, 2003, p.31).

Sobre a educação do campo é imprescindível que se pense numa perspectiva pedagógica que seja realmente pensada para a formação humana da vida real, reconhecendo a importância da escola, entendida como espaço emancipador, nesse sentido Caldart (2003) indica o seguinte:

Uma escola do campo não é afinal, um tipo diferente de escola, mas sim é a escola reconhecendo e ajudando a fortalecer os povos do campo como sujeitos sociais, que também podem ajudar no processo de humanização do conjunto da sociedade, com suas lutas, sua história, seu trabalho, seus saberes, sua cultura, seu jeito. Também pelos desafios da sua relação com o conjunto da sociedade. Se é assim, ajudar a construir escolas do campo é, fundamentalmente, ajudar a construir os povos do campo como sujeitos, organizados e em movimento. Porque não há escolas do campo sem a formação dos sujeitos sociais do campo, que assumem e lutam por essa identidade e por um projeto de futuro (Caldart, 2003, p. 66).

Nesse contexto, vale destacar que a educação rural no Brasil teve um fortalecimento da prática educativa, sendo repensada a partir de movimentos sociais, a exemplo da pedagogia do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)[1], que buscam uma permanência na terra e a implantação de políticas educacionais para os sujeitos que vivem e trabalham no campo, valorizando a sua pluralidade.

Dando continuidade às políticas públicas destinadas aos povos do campo, na subseção a seguir dedicar-se-á ao contexto histórico de lutas para a consolidação da educação no campo, expondo o imprescindível papel dos movimentos sociais na busca pelos direitos a terra, permanência e o acesso à educação e pela melhoria da qualidade de vida da população camponesa.

3.2 CONTEXTO HISTÓRICO DE LUTA PARA A CONSOLIDAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO CAMPO

A proposta de educação do campo começou a ser construída a partir da década de 1990, emergindo dos movimentos sociais, como a educação popular, que traz a questão de uma educação libertadora.

A educação do campo é resultado de intensos movimentos sociais, representando uma conquista alcançada após muita luta. É crucial reconhecer que a educação voltada para o campo é uma forma libertadora de ensino, que busca integrar os jovens que vivem nesse ambiente com a sociedade em geral, evitando qualquer preconceito ou prejuízo para esses indivíduos. Durante muito tempo, o campo foi erroneamente considerado como um lugar de atraso ou retrocesso, mas a educação do campo busca reverter essa visão e valorizar plenamente o potencial e as contribuições das comunidades rurais.

Nesse espaço de disputa acerca das ausências do poder público e as reivindicações de um modelo educacional que respeitem as diversidades dos sujeitos do campo, a exemplo os Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), preconizam:

[…] Movimento dos Sem-terra ou MST, é fruto de uma questão agrária que é estrutural e histórica no Brasil. Nasceu da articulação das lutas pela terra, que foram retomadas no final da década de 1970, especialmente na Região Centro-Sul do país e, aos poucos, se expandiu pelo Brasil inteiro (Caldart, 2019, p. 1).

Sendo assim, a relevância dos movimentos sociais é crucial na busca pelos direitos a terra, permanência e o acesso à educação e pela melhoria da qualidade de vida da população camponesa. Assim:

[…] os movimentos sociais ou nas escolas trazem outras Pedagogias. Vítimas de processos históricos de dominação/subalternização trazem suas pedagogias de resistências. Nessas ações coletivas por libertação/emancipação se produzem outros sujeitos políticos e de políticas. Exigem reconhecimento, constroem seus auto reconhecimentos. Pressionam o Estado por outro projeto de campo, de cidade, de sociedade (Arroyo, 2012, p. 14-15).

Deste modo, a expressão educação do campo teve origem na luta pela emancipação da terra por parte do MST, que desempenhou um papel significativo nos debates em torno dessa proposta de política educacional que atendesse as comunidades de assentamentos de reforma agrária. Caldart (2002, p. 2) destaca essa dimensão educativa no movimento do MST: “Os Sem Terra se educam, quer dizer, se humanizam e se formam como sujeitos sociais, no próprio movimento da luta que diretamente desencadeiam”.

Dentro desse contexto, a Educação do Campo é resultante da luta dos movimentos sociais com a proposta de reivindicar a aceitação de suas especificidades na construção de um projeto educacional, que considere suas singularidades e diversidades existentes dentro desse espaço.

IV – POLÍTICAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO BRASIL/ AMAZÔNIA

Neste tópico será abordado como o transporte escolar está sendo ofertado, sua qualidade, as condições das vias de acesso, o tempo que os sujeitos levam no trajeto residência-escola e seu impacto no acesso e permanência do aluno do campo no ambiente escolar.

Pensando nessa dificuldade, foram criados programas governamentais visando uma solução, pois antes de se ofertar o serviço, há a necessidade de planejar o percurso que o ônibus deve seguir a fim de atender satisfatoriamente a todos os alunos demandantes, o que equivale satisfazer restrições quanto à capacidade dos ônibus, a duração da viagem, ao atendimento total da demanda e ao atendimento do tempo de início e término das aulas, bem como as condições das estradas e vicinais. Isso reflete diretamente no desempenho dos resultados econômicos, operacionais e sociais das instituições envolvidas, bem como na contribuição financeira para aquisição de ônibus para os municípios.

Assim, conforme as exposições de Serra:

[…] Não é raro depararmos com situações no cotidiano que configuram esta realidade. Muitas vezes os alunos e professores são submetidos a verdadeiras aventuras para chegar até a escola, porque o meio de transporte está em péssimo estado de conservação e as estradas muitas vezes são quase intransitáveis (Serra, et. al, 2008, p. 05).

4.1 O TRANSPORTE ESCOLAR NA LEGISLAÇÃO VIGENTE

O transporte escolar figura enquanto política educacional desde 1930, mas só é indicado como dever do estado na Constituição Federal de 1988. Logo, o transporte escolar está presente no artigo 208, inciso VII, da Constituição Federal. É dever de o Estado assegurar o atendimento integral ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (Brasil, 1988).

Como estabelecido no artigo 211 da Constituição, a responsabilidade pelo transporte é atribuída aos municípios. União, Estados e Municípios organizam seu ensino, conforme o inciso 2 – compete aos municípios à educação infantil e o fundamental, enquanto no inciso 3 — Estados e Distrito Federal devem atuar nos ensinos fundamental e médio (Brasil, 1988).

Atualmente, existem dois programas destinados à política de transporte escolar: o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – o PNATE e o Programa Caminho na Escola. O PNATE foi criado pelo governo federal em 2004,através da Lei n.º 10.880, visando assegurar não somente o acesso, mas também a permanência dos estudantes do ensino fundamental residentes no campo no uso do transporte escolar (Brasil, 2004). Em relação aos repasses do programa, no artigo, 2.º, parágrafo 2, estabelece:

O Conselho Deliberativo do FNDE divulgará, a cada exercício financeiro, a forma de cálculo, o valor a ser repassado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a periodicidade dos repasses, bem como as orientações e instruções necessárias à execução do PNATE, observado o montante de recursos disponíveis para este fim constante da Lei Orçamentária Anual, e em suas alterações, aprovadas para o Fundo (Brasil, 2004).

Portanto, os entes federados devem estabelecer conselhos para monitorar e fiscalizar as transferências. Além disso, a importância desses conselhos é vital para que os recursos sejam bem aplicados, garantindo a efetivação do programa, e caso alguma exigência seja desobedecida, o repasse de recursos é suspenso. Visando fiscalizar, o FNDE estabelece prazos para a prestação de contas (Brasil, 2004).

Em 2007, foi criado o programa “Caminho da Escola”, através da Resolução n° 3 de 2007 (Brasil, 2007). O objetivo do programa consistia em conceder créditos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a aquisição de ônibus, micro-ônibus e embarcações novas para o transporte de estudantes (Brasil, 2012b).

Nesse sentido, o programa Caminho na Escola visa à aquisição de veículos, tais como: ônibus, bicicletas e embarcações, buscando atender as especificidades e auxiliando no trajeto as populações do campo, por exemplo, as bicicletas, auxiliam os educandos que percorrem longas distâncias a pé até o local em que estudam ou onde passa o transporte escolar (Ribeiro; Jesus, 2015).

4.2 O TRANSPORTE ESCOLAR NO TERRITÓRIO BAIONENSE EM ESPECIAL NA VILA ANGELINÓPOLIS

O transporte escolar no Município de Baião é ofertado de maneira terrestre e aquática, sendo ônibus, micro-ônibus e van. Totalizando no ano de 2023 um número de 44 veículos, que abrangem 60 rotas, para que os alunos possam chegar à escola nos turnos: matutino, vespertino e noturno. (Relatório de Pesquisa de Campo colhido pelo Chefe do Departamento do Transporte, 2024)

Desse montante, 36 veículos são terrestres, sendo 07 na zona urbana e 29 na zona rural do município. Os aquáticos são 08 e apenas 01 que trás alunos para a zona urbana, 07 desses aquáticos levam alunos para escola da zona rural.

Em Baião, o campo possui uma representatividade muito forte na educação básica municipal, e necessita de um olhar mais atento às questões de qualidade e condições de acesso. Dessa forma, notam-se os principais itens que dificultam o pleno funcionamento do sistema de educação na zona rural, dentre tantos, podemos citar a péssima condição das estradas e vicinais para rodagem, veículos deteriorados ou inadequados, grandes distâncias percorridas.

A quilometragem total de abrangência do transporte escolar no município referente ao ano de 2023 de 2.338 Km (dois mil trezentos e trinta e oito quilômetros). Sendo deste, 204 km (duzentos e quatro quilômetro) abrangem a zona urbana do município e 2.134 km (dois mil cento e trinta e quatro) abrangem a zona rural.

Desse montante de quilometragem de abrangência do transporte escolar em Baião, vale um destaque para a Escola Pólo do Km 50 (EMEIF Professor Pastor Antenor Rodrigues de Freitas), pois, sendo construída para ser uma escola núcleo faz jus a sua amplitude, tendo uma extensão quilométrica do serviço do transporte escolar com 634 Km (seiscentos e trinta e quatro quilômetros), quase um terço da quilometragem abrangida na zona rural do município, dividida em 05 rotas de abrangência. Como mostra o quadro 02 abaixo:

Quadro 2- Tabela localidades das rotas e dos veículos

Nº de Rotas Localidade das Rotas KM Diário Transporte Utilizado 01 Vicinal do Maxixe 132 km Caminhonete 02 Vicinal do Renato Lima 140 km Caminhonete 03 Angelim 140 km Caminhonete 04 Km 28 da Br. 422 104 km Ônibus 05 Comunidade Daniel Lucas 118 km Micro-ônibus

Fonte: Pesquisa de Campo colhido pelo Chefe do Departamento do Transporte.

Como apresentaremos os veículos que fazem o percurso do transporte escolar na Escola Pólo do Km 50, tendo em suas rotas 03 (três) caminhonetes que são utilizadas como veículos para o transporte de alunos de suas residências para a escola, sendo estes considerados veículos inadequados devido à segurança para os alunos, pois transportam estudantes do ensino fundamental e da educação infantil, sendo estas crianças bem pequenas.

Um fator que chamou bastante atenção durante a entrevista com o Chefe do Departamento do Transporte, foi o sobre os tipos de veículos utilizados como transporte escolar no município, onde o mesmo respondeu que eram utilizados apenas: ônibus, micro-ônibus e van, para o trajeto terrestre do transporte escolar.

Entretanto o que foi observado durante a pesquisa de campo foi o uso de 03 (três) caminhonetes fazendo do transporte de alunos, onde os menores se amontoavam dentro da cabine e os maiores eram transportados na carroceria, tendo esta uma espécie de gaiola onde estes também se amontoavam sem nenhum tipo de segurança e conforto, correndo sérios riscos de acidentes ou até mesmo chagarem a escola com suas roupas e seus materiais sujos ou encharcados devido as constantes chuvas.

Um fator que pode influenciar na prestação deste serviço utilizando caminhonete é a existência de estrada não pavimentada, sem uma mínima infraestrutura necessária para o trajeto de veículos, dificultando assim em algumas épocas do ano, como no inverso, a circulação de veículos grandes e pesados devido ao aumento da incidência de chuvas o que agrava ainda mais a situação, sendo que somente carro menor e com tração 4X4 conseguem fazer o trajeto.

Outra questão a ser abordada, são os riscos a que esses alunos são expostos durante a viagem, dentre esses estão, atrasos, fome, cansaço além de possíveis acidentes, estão entre os percalços enfrentados pelo alunado do campo. Sem um transporte seguro e efetivo, com estradas e vicinais quase que inacessíveis, sendo estes prejudicados, pois, não há acesso com condições de igualdade.

As demais comunidades que necessitam do serviço do transporte escolar para chegar à Escola Pólo enfrentam a mesma dificuldade para o acesso ao ambiente escolar, principalmente durante o período do inverno amazônico, devido a grande quantidade de chuvas na região somado com a falta de infraestrutura adequada nas estradas que dão acesso a Vila Angelinópolis. Foi observado durante as entrevistas de campo que as algumas pontes sobre os igarapés, são um verdadeiro risco para quem trafega nessas estradas, devido à falta de sinalização, são pontes sem nenhuma defesa onde um simples deslize pode causar um acidente muito grave.

As estradas estão em condições precárias, muita lama e cheias de poças de água durante o inverno, dificultando o acesso para todos os meios de transportes. Já no verão, essas poças secam e se transformam em um denso areal que dificulta o trajeto de motos e bicicletas, além de muita poeira, que faz com que os alunos cheguem todos empoeirados na escola, sendo necessário o aluno trazer o uniforme dentro da mochila ou em saco plástico para evitar chegar sujo (Figura 1).

Figura 1- Estrada que dá acesso a Vicinal do Maxixe

Fonte: acervo pessoal do autor.

O transporte escolar é um fator essencial para o acesso e a permanência do aluno do campo no ambiente escolar, como destaca Carmo (2016), a ausência do transporte escolar, em muitos casos, inviabiliza que professores e alunos tenham acesso a escola. Essa perda pode ser ocasionada por diversos fatores que interferem na assiduidade do transporte escolar. Que vai desde as péssimas condições dos veículos, precariedade das estradas e ramais, quedas de árvores grandes impossibilitando a passagem e até mesmo, caminhões madeireiros atolados nas estradas, entre outros casos.

REFERÊNCIAS

ARROYO, M. G. (2012). Outros Sujeitos, Outras Pedagogias. Petrópolis, RJ: Vozes.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília/DF: Centro Gráfico do Senado Federal, 1988.

BRASIL. Ministério da Educação. LDB – Lei n.º 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996.

BRASIL. Lei n.º 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Brasília, 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm. Acesso em: 08 out.2023.

BRASIL. Resolução CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002. Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Brasília: Conselho Nacional da Educação. Disponível em: https://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/mn_resolucao_%201_de_3_de_abril_de_2002.pdf. Acesso em: 08 out.2023.

BRASIL. Lei n. 10.880, de 9 de junho de 2004. Institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos e dá outras providências. Disponível em: https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00010880&seq_ato=000&vlr_ano=2004&sgl_orgao=NI. Acesso em: 29 ago. 2023.

BRASIL. Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Brasília, 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 08 out.2023.

CARMO, E. S. D. (2016). A nucleação das escolas do campo no município de Curralinho – arquipélago do Marajó: limites, contradições e possibilidades na garantia do direito à educação (Tese de Doutorado). Universidade Federal do Pará. Belém.

CALDART, Roseli Salete; CERIOLI, Paulo Ricardo; KOLLING, Edgar Jorge; (Orgs.). Educação do campo: identidade e políticas públicas. Vol. 4. Brasília: Fundação Universidade de Brasília, 2002.

CALDART, Roseli Salete. A pedagogia da luta pela terra: o movimento social como princípio educativo. In: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, 23ª reunião anual, 24 a 28 de setembro de 2000, Caxambu–MG. Disponível em http://www.anped.org.br/1408t.htm. Acesso em: 04 fevereiro. 2024.

CALDART, Roseli Salete. et. al. Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro, 2012.

CORRÊA, Vergiliana dos Santos (2021). EDUCAÇÃO DO CAMPO: Um estudo da política de nucleação e fechamento das escolas do campo no município de Cametá/ PA. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Pará. Cametá.

FNDE. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.(2010). Transporte Escolar/Dados Estatísticos. Brasília. Recuperado em 29 agosto 2023. Disponível em: ftp://ftp.fnde.gov.br/web/transporte_escolar/historico_pnte.pdf. Acesso em: 29 ago.2023.

GOULART¸ Lívia Mara Lima; MORAIS, Alaine Andrade de; VIEIRA JR, Nilton. Tempo de permanência no transporte escolar sobre o desempenho estudantil. Revista de Educação Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, BRASIL. V.5 N.9 [2019].

RIBEIRO, A. C.; JESUS, W. F. A trajetória histórica da política pública de transporte escolar: um olhar sob a assistência dos programas federais para a educação básica. Revista HISTEDBR On-line, n. 66, p. 135-159, 2015.

SERRA, da Tangará; et al. O Acesso às Escolas do Campo e o Transporte Escolar. Trabalho de Conclusão de Curso, Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas, da Universidade do Estado de Mato Grosso, campus Tangará da Serra, 2008. Disponível em: http://need.unemat.br/4_forum/artigos/ester.pdf. Acesso em 12 de jul. 2023

VASCONCELOS, Areli Ferreira (2021). NUCLEAÇÃO E FECHAMENTO DE ESCOLAS DO CAMPO: itinerários pelo direito à educação no Município de Baião/PA. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Pará. Cametá.

[1] A partir desse trecho, é importante ressaltar que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, será mencionado pela abreviação – MST

1 Mestrando em Educação e Cultura (UFPA) Universidade Federal do Pará – Campus de Cametá/PA, Brasil. Programa de Pós-graduação em Educação e Cultura, Linha de Pesquisa: Política e Sociedade.

ORCID: https://orcid.org/0009-0003-7609-4613

E-MAIL: enildochavescaldas@gmail.com.

2 Doutor em Educação (UFPA/PPGED – Nota 5 pela Capes), Docente da Universidade Federal do Pará (UFPA/PPGEDUC), Campus de Cametá/PA, Brasil. Programa de Pós-graduação em Educação e Cultura, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4824-8016

E-MAIL: eraldo@ufpa.br