REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/dt10202505221006

Marcio de Lima Pacheco1

Rawy Chagas Ramos2

RESUMO

Este artigo analisa a tensão entre a Sé Apostólica e os grupos católicos tradicionais que rejeitam a Missa promulgada por Paulo VI após o Concílio Vaticano II, optando por manter o Rito Romano anterior, conhecido como Missa Tridentina ou Missa de Sempre. Por meio de abordagem histórica, canônica e teológica, investigam-se as principais associações religiosas envolvidas, seus fundadores, datas de fundação, doutrinas distintivas, estatuto canônico, número aproximado de fiéis e eventos relevantes no relacionamento com o Vaticano. Entre os grupos analisados estão: a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, Mosteiro de Santa Cruz (Nova Friburgo-RJ), a Fraternidade Sacerdotal São Pedro, o Instituto Bom Pastor, o Instituto Cristo Rei Sumo Sacerdote, Redentoristas Transalpinos e a Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney — as 5 últimas se destacando por suas regularidades canônicas peculiares. O artigo também explora a relevância das sagrações episcopais futuras e os impactos da interpretação do Concílio Vaticano II sobre doutrina, liturgia e disciplina sacramental. São utilizados como fundamentos principais o Código de Direito Canônico de 1917 — Código Pio Beneditino —, o Código Vigente desde 1983 — Código João Paulino —, documentos magisteriais e literatura especializada em múltiplas línguas.

Palavras-chave: Missa Tridentina, Sé Apostólica, Concílio Vaticano II, Grupos Tradicionalistas, Direito Canônico.

ABSTRACT

This article investigates the tension between the Apostolic See and traditional Catholic groups that reject the Mass promulgated by Paul VI after the Second Vatican Council, opting for the previous Roman Rite, known as the Tridentine Mass or the Mass of All Time. Through a historical, canonical, and theological approach, the study analyzes the main religious associations involved, highlighting their founders, foundation dates, distinctive doctrines, canonical status, estimated number of faithful, and significant events in their relationship with the Vatican. Among the groups examined are the Priestly Fraternity of St. Pius X, the Priestly Fraternity of St. Peter, the Institute of the Good Shepherd, the Institute of Christ the King Sovereign Priest, the Transalpine Redemptorists, and the Personal Apostolic Administration of St. John Mary Vianney, the latter standing out for its unique canonical regularity. Furthermore, the article explores the impact of future episcopal consecrations and the influence of the interpretation of the Second Vatican Council on doctrine, liturgy, and sacramental discipline. The analysis is based on the 1917 Code of Canon Law, the 1983 Code, magisterial documents, and an extensive body of specialized literature in multiple languages.

Keywords: Tridentine Mass, Apostolic See, Second Vatican Council, Traditionalist Groups, Canon Law.

1. Introdução

A história da Igreja Católica é marcada por uma contínua tensão entre tradição e renovação, especialmente a partir da década de 1960, tem sido marcada por intensos debates teológicos, litúrgicos e disciplinares, cujas consequências ainda reverberam nos dias atuais. O Concílio Vaticano II (1962–1965), convocado por João XXIII e concluído por Paulo VI, promoveu uma ampla reforma da vida eclesial.

Embora não tenha definido dogmas novos, o Concílio alterou profundamente o modo como a Igreja se apresenta ao mundo moderno, afetando sobretudo a liturgia, a doutrina eclesiológica e o ecumenismo. E, assim, a promessa de um aggiornamento — uma atualização da Igreja para dialogar com o mundo moderno — rapidamente transformou-se em campo de debate e, em alguns casos, de conflito.

No entanto, essa reforma encontrou forte resistência entre setores do clero e dos fiéis que entenderam as mudanças como uma ruptura com a Tradição Apostólica. Um dos pontos mais sensíveis dessa resistência foi a modificação do rito romano tradicional, consagrado pelo Concílio de Trento (1545–1563) e normatizado por São Pio V em 1570 com a constituição apostólica Quo Primum Tempore. A Missa Tridentina ou Missa de Sempre, como a chamam seus defensores, foi, assim, substituída pelo Novus Ordo Missae, promulgado por Paulo VI em 1969 — e considerado por muitos como uma inovação Litúrgica-teológica e estética inaceitável, uma vez que foi percebido por setores do clero e dos fiéis como uma alteração não apenas ritual, mas teológica.

Diante dessa mudança, diversos grupos católicos, ainda vinculados à doutrina tradicional, rejeitaram a reforma litúrgica do Vaticano II e organizaram-se institucionalmente. Estes grupos variam quanto ao seu status jurídico, grau de comunhão com a Santa Sé, teologia sacramental e moral, eclesiologia e visão do magistério pós-conciliar. Tal diversidade gera o que alguns autores chamam de um “cisma silencioso” no coração da Igreja, pois, embora muitos desses fiéis não estejam formalmente excomungados, operam como comunidades autônomas, por vezes desconectadas da vida diocesana ordinária.

O cenário é ainda mais complexo quando se considera a questão da sucessão episcopal. O envelhecimento dos bispos tradicionalistas, especialmente daqueles consagrados por Dom Marcel Lefebvre em 1988, coloca em risco a continuidade dessas comunidades. Diante da relutância da Santa Sé em autorizar novas sagrações episcopais para esses grupos, levanta-se a possibilidade de sagrações realizadas sem mandato pontifício, como ocorreu em 1988 — um gesto que, embora tenha levado a excomunhões, também resultou na fundação de novos institutos que posteriormente foram reconciliados com Roma.

O problema é, portanto, profundo e multifacetado: ele envolve a questão da autoridade papal, da legitimidade da Tradição, da continuidade litúrgica e da autonomia eclesial. Seria possível conciliar o desejo desses fiéis pela liturgia tridentina com a autoridade da Santa Sé? A Igreja pode tolerar uma pluralidade litúrgica sem comprometer a unidade doutrinal?

Este artigo propõe-se a explorar essas questões a partir de uma análise teológico canônica, com os seguintes objetivos:

• Apresentar os principais grupos que rejeitam a Missa de Paulo VI e mantêm a liturgia tradicional.

• Analisar a fundamentação teológica e canônica dessas comunidades.

• Refletir sobre a legitimidade de sua permanência e expansão, especialmente no que tange às sagrações episcopais futuras.

• Discutir o papel do Concílio Vaticano II na querela litúrgica, especialmente em termos de doutrina, moral e disciplina sacramental.

• Estudar a aplicação do Código de Direito Canônico de 1917 e de 1983 à luz dessa realidade eclesial.

Um dos pontos centrais do debate atual é a possibilidade de perpetuação desses grupos tradicionais. Considerando o envelhecimento dos bispos consagrados por Dom Marcel Lefebvre e a fragilidade do diálogo entre Roma e a Fraternidade Sacerdotal São Pio X3 (FSSPX), levanta-se a hipótese de novas sagrações episcopais sem mandato pontifício, como ocorreu em 1988 — um gesto que, embora tenha causado excomunhões, também provocou a fundação de novos institutos reconciliados com a Santa Sé.

Ao longo deste estudo, buscar-se-á oferecer uma leitura crítica da querela entre Roma e os grupos tradicionalistas, questionando não apenas a validade de seus argumentos, mas a própria capacidade da Igreja de integrar, sem diluir, a herança litúrgica e doutrinal que forjou sua identidade ao longo dos séculos.

2. Um Problema de Autoridade e Tradição

A querela entre os defensores da Missa Tridentina e a autoridade romana é, em última instância, um embate sobre a noção de tradição viva e o papel do magistério na sua interpretação. Os tradicionalistas, de modo geral, acusam os documentos conciliares de ambiguidade, e sua aplicação prática de ter causado confusão doutrinal, esvaziamento sacramental e secularização da vida eclesial.

Essa tensão se reflete em diversas áreas: desde o uso do latim na liturgia até a formação nos seminários, a concepção de liberdade religiosa, o ecumenismo, e a autoridade papal em questões disciplinares. Enquanto o Concílio Vaticano II é lido por muitos teólogos — como Joseph Ratzinger (futuro Bento XVI) — como continuidade com a Tradição, outros veem nele uma ruptura fundamental, especialmente quando o rito da Missa é modificado de forma substancial.

Nesse contexto, a doutrina expressa nos Códigos de Direito Canônico de 1917 e 1983 torna-se essencial para avaliar a legitimidade dos grupos tradicionais, suas ordenações, uso do rito tridentino, e relação com o ordinário local e a Sé Apostólica. O cânone 2261 § 2 do codex de 1917, por exemplo, permite a administração dos sacramentos por padres suspensos em casos de necessidade, tema frequentemente invocado pela Fraternidade São Pio X para justificar sua atuação.

2.1 A persistência da Missa Tridentina: resistência e expansão

Contrariando as expectativas de muitos e superando as pressões institucionais, a liturgia tridentina não apenas sobreviveu às reformas conciliares promovidas pelo Concílio Vaticano II, mas emergiu com vigor renovado ao longo das últimas décadas. Muito pelo contrário, ressurgiu com força nas últimas décadas, especialmente a partir dos pontificados de João Paulo II e Bento XVI. Esses papas não apenas reconheceram a continuidade da tradição litúrgica, mas também promoveram condições para sua preservação e expansão.

A carta apostólica Ecclesia Dei (1988), promulgada em resposta às sagrações episcopais realizadas por Dom Marcel Lefebvre sem autorização pontifícia, foi o primeiro marco de uma política de reconciliação. Este documento não apenas lamentou o cisma em potencial, mas abriu uma porta para aqueles que desejavam permanecer em comunhão com Roma, desde que acolhessem o ensinamento conciliar e respeitassem a autoridade do Papa. Contudo, foi o Motu Proprio Summorum Pontificum (2007) de Bento XVI que estabeleceu um verdadeiro divisor de águas. Ao afirmar que o Missal de 1962 nunca havia sido juridicamente ab-rogado, Bento XVI não apenas restaurou o direito dos fiéis de assistirem à Missa tridentina, mas reafirmou o princípio de que a liturgia tradicional é uma expressão legítima da lex orandi da Igreja Católica.

Essas disposições não foram meramente pastorais, mas teológicas: reconheceram que a liturgia tradicional não era uma peça de museu, mas uma expressão viva da fé católica. Consequentemente, comunidades ligadas à tradição floresceram em plena comunhão com Roma. A Fraternidade Sacerdotal São Pedro (FSSP), o Instituto Bom Pastor (IBP) e o Instituto Cristo Rei Sumo Sacerdote (ICRSS) tornaram-se símbolos dessa reconciliação litúrgica e doutrinal. Seus membros, formados em uma espiritualidade centrada na liturgia tridentina, comprometiam-se a viver a fé em comunhão com o Papa e os bispos locais, preservando o rito antigo como expressão autêntica da Tradição Apostólica.

Entretanto, também houve tensionamentos contínuos com grupos considerados em estado irregular, como a Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), cujo caso canônico permanece singular e ambíguo: não cismáticos de direito, mas irregulares de fato (de facto sed non de iure). Isso devido à ausência de uma plena reconciliação com a Sé Apostólica. Este estado de irregularidade gerou um paradoxo jurídico e teológico: fiéis e sacerdotes que professavam plena fidelidade ao Magistério eram tratados como externos à estrutura eclesial regular.

Diante desse cenário, a Santa Sé adotou soluções jurídicas inovadoras para preservar a unidade sem sacrificar a tradição. Um exemplo singular é a criação, em 2002, da Administração Apostólica Pessoal — não territorial — São João Maria Vianney no Brasil, com status canônico próprio e uso exclusivo da forma extraordinária ou usus antiquior (uso mais antigo) ou forma antiquior (forma mais antiga) do rito romano, marca uma solução canônica ímpar, não reproduzida em outros continentes. Sua existência representa uma tentativa da Santa Sé de integrar os fiéis tradicionais dentro da estrutura eclesial, sem abrir mão do controle doutrinal e disciplinar.

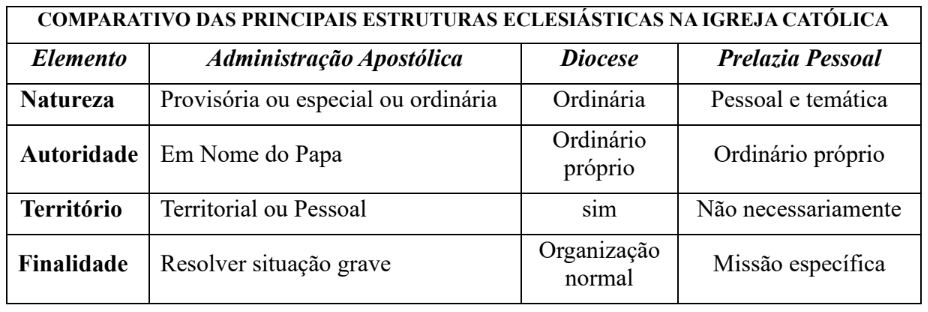

Mas, o que vem a ser, de fato, uma administração Apostólica? O Código de Direito Canônico de 1983 define, no cânon 371 § 2, a Administração Apostólica:

Uma Administração Apostólica é uma certa porção do povo de Deus que, por razões peculiares e graves, é erigida pela Sé Apostólica como Administração Apostólica e é governada por um Administrador Apostólico que a dirige em nome do Sumo Pontífice4.

Diferentemente de uma diocese, que possui um território definido e está sob a autoridade de um bispo diocesano, a administração apostólica pode ser estabelecida em razão de necessidades específicas, seja para atender uma comunidade linguística, um rito particular ou — como no caso de Campos, Brasil — preservar uma tradição litúrgica e disciplinar que remonta à Igreja pré-conciliar.

No Código Pio-beneditino de 1917, embora o conceito exista implicitamente, não há definição formal semelhante. Encontram-se referências a administradores apostólicos (cf. cânon 366, CIC/1917), mas a estrutura como instituição estável é desenvolvida mais claramente apenas no pós-Concílio Vaticano II.

Esse termo surge como categoria estável, consolida-se após o Concílio Vaticano II, visando situações em que: um território está em formação Missionária; há crise institucional ou disciplinar grave (Como foi o caso dos Padres que saíram da Diocese de Campos e formaram a União Sacerdotal São João Maria Vianney); há necessidade de manutenção de uma identidade litúrgica, cultural ou doutrinal distinta. A criação de Administrações Apostólicas evita cisões ou rupturas no seio da Igreja, adaptando a disciplina canônica às realidades específicas sem romper a comunhão hierárquica.

Noutras palavras, no contexto da Administração Apostólica São João Maria Vianney, esta solução canônica revela-se especialmente relevante. Surgida em um ambiente de tensões e rupturas, ela não apenas assegurou a continuidade da Missa tridentina, mas também demonstrou que a Santa Sé, em sua sabedoria pastoral, é capaz de integrar a diversidade litúrgica sem fragmentar a unidade doutrinal. Ao mesmo tempo, evidenciou a complexidade da relação entre tradição e autoridade, desafiando a Igreja a buscar caminhos que respeitem tanto a continuidade apostólica quanto a renovação legítima.

De acordo com o Código de Direito Canônico vigente, especificamente o cânon 371, as Administrações Apostólicas podem ser classificadas em duas categorias distintas, a saber: a) Administrações Territoriais que se estruturam com base em uma delimitação geográfica específica, semelhante ao modelo de uma diocese. Nessas administrações, a jurisdição do administrador apostólico é definida por fronteiras territoriais, abrangendo todos os fiéis residentes na região designada. b) Administrações Pessoais que se caracterizam por não estarem vinculadas a um território específico, mas sim a uma comunidade de fiéis unida por critérios pessoais, como rito, idioma ou identidade espiritual. Essas administrações funcionam de maneira análoga aos Ordinariatos Pessoais, oferecendo assistência pastoral a grupos específicos, independentemente de onde seus membros residam.

O conceito de pessoalidade na Administração Apostólica São João Maria Vianney está claramente estabelecido no Decreto de Ereção Animarum Bonum (2002), em seu Art. 55, no qual é especificado que o poder da Administração é exercido de forma: a) Pessoal: Ou seja, sua jurisdição aplica-se diretamente aos fiéis que dela fazem parte, independentemente de sua localização geográfica. b) Ordinária: Compreendendo tanto o foro externo quanto o interno, garantindo ao Administrador Apostólico autoridade em questões públicas e privadas. c) Cumulativa: Conciliando-se com o poder do Bispo Diocesano de Campos, Brasil, uma vez que os fiéis pertencentes à Administração Apostólica são, simultaneamente, fiéis da Igreja Particular de Campos.

Esse aspecto pessoal da Administração Apostólica é reforçado desde o Artigo 1º do Decreto Animarum Bonum (2002), que estabelece:

Por mandato especial do Sumo Pontífice, por Decreto da Congregação para os Bispos, é constituída a Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney, que abrange exclusivamente a Diocese de Campos, no Brasil, equiparada pelo direito às Dioceses imediatamente sujeitas à Santa Sé.

Esse dispositivo deixa claro que a Administração Apostólica não é uma circunscrição territorial, mas sim uma jurisdição pessoal, direcionada a fiéis que compartilham de uma identidade litúrgica e espiritual específica.

O Artigo VII §§ 1 e 2, do mesmo decreto aprofunda o conceito de pessoalidade ao estabelecer:

§1 O Administrador Apostólico segundo a norma do direito, e solicitado o parecer do Bispo Diocesano de Campos, poderá erigir paróquias pessoais, para que seja dispensada assistência pastoral aos fiéis da Administração Apostólica.

§2. Os presbíteros que foram nomeados párocos terão os mesmos direitos e deveres, prescritos pelo direito comum, cumulativamente com os direitos e deveres que cabem aos párocos de território. (Negrito Nosso)

Essa configuração assegura que a Administração Apostólica não apenas cuida de seus fiéis, mas o faz em plena conformidade com o ordenamento jurídico eclesial, respeitando tanto o direito universal quanto às particularidades locais. O aspecto pessoal da Administração é ainda mais evidenciado no Artigo IX do Decreto, que regula o vínculo dos fiéis leigos à Administração:

§1. Os fiéis leigos que até o momento pertencem à União São João Maria Vianney passam a ser membros da nova circunscrição eclesiástica. Os fiéis leigos que se ajustam as peculiaridades da Administração Apostólica Pessoal, para ela pertencerem, deverão manifestar abertamente sua vontade por escrito e serão registrados num livro específico que deverá ser guardado na sede da Administração Apostólica.

§2. Nesse livro específico serão também inscritos os leigos que pertencem à Administração Apostólica e os que nela forem batizados.

Portanto, ao contrário de uma jurisdição territorial, onde os fiéis são automaticamente vinculados por residência, na Administração Apostólica São João Maria Vianney o vínculo é determinado pela adesão pessoal e explícita dos fiéis à sua identidade litúrgica e disciplinar. Esse modelo canônico, único em seu gênero, reflete a sensibilidade da Santa Sé em adaptar a disciplina eclesial às necessidades de grupos específicos de fiéis, garantindo-lhes a possibilidade de viverem plenamente sua fé tradicional em comunhão com Roma.

A Administração Apostólica São João Maria Vianney foi criada com o objetivo específico de atender os fiéis vinculados à liturgia (Missa) que estavam situados na Diocese de Campos dos Goytacazes (RJ) e à disciplina eclesiástica anteriores ao Concílio Vaticano II. Seu modelo canônico é singular: uma circunscrição eclesiástica que, embora territorialmente situada na Diocese de Campos, no Brasil, tem caráter pessoal, ou seja, destina-se exclusivamente aos fiéis que professam a fé segundo os usos e costumes tradicionais da Igreja.

O Administrador desta jurisdição possui prerrogativas, nesse momento, episcopais, exercendo sua missão pastoral em nome do Papa, mas isso não implica necessariamente que deva ser um bispo, nem mesmo, que tenha sido padre pertencente àquele grupo. Em conformidade ao Código de Direito Canônico (Cânon 371, § 2 do CIC/83 e Cânon 397 do CIC/17), um Administrador Apostólico pode ser: um Bispo — o que é comum e preferível por razões de tradição e conveniência pastoral, especialmente em contextos onde a ordenação episcopal reforça a continuidade sacramental e o governo pastoral — ou um Presbítero, ou seja, em circunstâncias extraordinárias, o Administrador Apostólico pode ser um sacerdote, desde que devidamente nomeado pela Santa Sé.

A criação da Administração Apostólica São João Maria Vianney foi uma resposta pastoral da Santa Sé a uma situação de grave tensão eclesial. No início dos anos 2000, os sacerdotes da União Sacerdotal São João Maria Vianney perceberam que sua situação estava à beira de um cisma formal, dado o seu apego intransigente à Missa Tridentina e à disciplina tradicional, em contraste com as reformas do Vaticano II.

Em um gesto de benevolência pastoral, o Romano Pontífice João Paulo II, por meio da Congregação para os Bispos, estabeleceu em 2002 esta Administração Apostólica, garantindo lhes uma solução estável e juridicamente segura, como expresso no próprio decreto de criação: “O Sumo Pontífice desejou oferecer uma solução estável e canônica, mantendo firmemente a fé católica e as tradições litúrgicas mais antigas”6. (Animarum Bonum, 2002).

Dessa forma, a Administração Apostólica São João Maria Vianney tornou-se um modelo único de conciliação entre fidelidade à Tradição e plena comunhão com a Santa Sé. Ao garantir o uso integral dos ritos e disciplinas anteriores ao Concílio Vaticano II, ela preservou a identidade litúrgica e espiritual de seus fiéis, ao mesmo tempo em que assegurou sua união com o Santo Padre, evitando a ruptura com a Igreja Universal.

3. A Reforma Litúrgica do Concílio Vaticano II: Princípios, Controvérsias e Consequências

3.1 Constituição Sacrosanctum Concilium: Princípios, Controvérsias e Consequências

O ponto de partida oficial da reforma litúrgica promovida pela Igreja no século XX encontra-se na Constituição sobre a Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, aprovada quase unanimemente pelos padres conciliares em 1963. O documento consagra os princípios de participação ativa (actuosa participatio), inteligibilidade dos ritos, maior acesso à Sagrada Escritura e simplificação das cerimônias litúrgicas. Diz o texto: “A santa Mãe Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis sejam levados àquela participação plena, consciente e ativa nas celebrações litúrgicas” (Sacrosanctum Concilium, n. 14).

Embora a proposta visasse renovar a liturgia sem romper com a Tradição, críticos afirmam que, na prática, o que se seguiu foi uma revolução litúrgica não prevista pelo texto conciliar. A reforma de 1969, conduzida pela comissão pós-conciliar Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia — liderada pelo arcebispo Annibale Bugnini —, resultou em um novo rito da Missa, com significativas mudanças nas orações, rubricas e estrutura geral, o Novus Ordo Missae.

3.2 A Reação dos Grupos Tradicionalistas: Continuidade ou Ruptura?

Para os grupos tradicionalistas, o Novus Ordo representa uma ruptura com a lex orandi anterior. Acusam-no de enfraquecer a dimensão sacrificial da Missa, privilegiando uma linguagem antropocêntrica e protestantizante. Os teólogos ligados à Fraternidade São Pio X, como o bispo Bernard Tissier de Mallerais, insistem que a nova liturgia obscurece dogmas fundamentais como a Transubstanciação e o papel expiatório do Sacrifício Eucarístico.

Um dos documentos mais emblemáticos dessa crítica é a Breve análise crítica do Novus Ordo Missae (1969), redigida por dois cardeais — Alfredo Ottaviani e Antonio Bacci — e entregue ao Papa Paulo VI No texto afirmam que “O Novus Ordo Missae […] representa, tanto no conjunto quanto nos detalhes, um impressionante afastamento da teologia católica da Santa Missa, tal como foi formulada na Sessão XXII do Concílio de Trento”.

Apesar das correções realizadas por Paulo VI em resposta às críticas, incluindo o Credo do Povo de Deus (1968), e das reiteradas afirmações de continuidade com a tradição, o trauma da reforma permanece profundo nos setores tradicionalistas.

3.3 João Paulo II e Bento XVI: A Reconciliação com os Tradicionalistas

O pontificado de João Paulo II marcou o início de um esforço para reconciliar os católicos tradicionalistas. Em 1984, com o indulto Quattuor Abhinc Annos, foi concedida permissão para celebrar a Missa Tridentina com autorização do bispo local. Quatro anos depois, com a criação da comissão Ecclesia Dei (1988), o Papa procurou acolher fiéis e sacerdotes da Fraternidade São Pio X que desejavam permanecer em comunhão com Roma após as sagrações episcopais ilícitas, na visão de Roma, realizadas por Dom Marcel Lefebvre e assistidas por Dom Castro Mayer.

O passo mais decisivo veio sob o pontificado de Bento XVI com o Motu Proprio Summorum Pontificum (2007), que reconheceu que o Missal de 1962 nunca foi juridicamente ab-rogado (numquam abrogatum) e estabeleceu a distinção entre “forma ordinária” (Missal de Paulo VI) e “forma extraordinária ou usus antiquior (uso mais antigo) ou forma antiquior (forma mais antiga)”, Missal de João XXIII, do rito romano.

Na Carta aos Bispos (7 de julho de 2007), Bento XVI declarou: “O que para as gerações anteriores era sagrado, também para nós permanece sagrado e grande”. Essa decisão fortaleceu o crescimento de comunidades tradicionalistas, com vocações, seminários e paróquias florescendo em diversas regiões do mundo, principalmente na França, Alemanha, Estados Unidos e América Latina.

3.4 Traditionis Custodes: A Reorientação Litúrgica sob o Papa Francisco

A relativa estabilidade proporcionada por Bento XVI foi drasticamente alterada em 2021, com a publicação do Motu Proprio Traditionis Custodes, (2021), promulgado pelo Legislador Francisco que restringiu, severamente, a celebração da Missa Tridentina, afirmando que o Missal de Paulo VI é a única expressão da lex orandi do rito romano. Com isso, a celebração do rito anterior depende agora da autorização explícita do bispo e do aval da Santa Sé para a criação de novos grupos.

Essa medida foi recebida com perplexidade e indignação entre os fiéis ligados à liturgia tradicional, sendo interpretada como uma tentativa de extinguir, no longo prazo, o uso do rito tridentino. Teólogos como Peter Kwasniewski e Roberto de Mattei consideraram o documento como uma negação da hermenêutica da continuidade proposta por Bento XVI, reabrindo antigas feridas no debate litúrgico.

3.5 Liturgia, Doutrina e Eclesiologia: Um Tripé Inseparável

A querela litúrgica é mais que um debate estético: ela é profundamente teológica. Para os grupos tradicionais, liturgia, doutrina e eclesiologia estão intrinsecamente ligadas. A forma da liturgia expressa a fé da Igreja. Assim, ao modificar os ritos, modifica-se também a maneira como a fé é recebida, vivida e transmitida.

É, por isso que, para esses grupos, não basta permitir a celebração da Missa antiga como uma “concessão pastoral”, mas do reconhecimento de um patrimônio teológico e espiritual inalienável, enraizado na Tradição Apostólica.

4. O Código de Direito Canônico de 1917 e a Preservação da Liturgia Tradicional

4.1 O Código Pio-Beneditino como síntese da Tradição jurídica eclesial

Promulgado pelo Romano Pontífice Bento XV, em 1917, após décadas de preparação iniciado sob o pontificado de São Pio X, o Código de Direito Canônico de 1917 — Codex Iuris Canonici Pii X et Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus — é considerado a sistematização clássica da disciplina eclesiástica latina anterior ao Concílio Vaticano II. Seu conteúdo reflete o espírito jurídico do Concílio de Trento, e sua linguagem é profundamente teológica e sacralizada que a do Código posterior de 1983.

Este primeiro Código permanece como referência doutrinal e prática para os grupos que se opõem às reformas conciliares, por entenderem que o Código de Direito Canônico de 1983, promulgado por João Paulo II, introduziu conceitos pastorais e eclesiológicos que se afastam da visão tradicional de Igreja como societas perfecta.

4.2. Lex Orandi e os Ritos Aprovados: A Proteção Jurídica da Liturgia (Cânon 1257)

O cânon 1257 do Codex de 1917 estabelece que “o culto divino público deve seguir os livros litúrgicos legítimos e aprovados pela Igreja”. Como o Missal de 1962 foi promulgado por João XXIII, sem jamais ter sido formalmente ab-rogado, os grupos tradicionalistas argumentam que sua celebração é canonicamente lícita, mesmo após as reformas de Paulo VI.

Lefebvre, defensor da Missa Tridentina, sintetizou essa perspectiva ao afirmar e repetiu em diversas ocasiões, especialmente em relação à defesa da Missa Tridentina: “A Igreja nunca pode proibir a celebração de uma liturgia que santificou santos, mártires e confessores ao longo de séculos (…) Estamos persuadidos de que nosso Santo Padre o Papa não o proibiu e não poderá nunca proibir que se celebre o Santo Sacrifício da Missa de sempre” (Lefebvre, 1977).

A permissividade tácita do cânon 1257, quando lida em continuidade com a Constituição Quo Primum Tempore (1570), é interpretada como garantia jurídica da liturgia tridentina, mesmo sem expressa autorização do bispo local.

4.3. Sagrações Episcopais sem Mandato Pontifício: Legalidade e Validade (Cânones 953 e 2370)

Um dos episódios mais polêmicos da querela com Roma, envolvendo a aplicação do Direito Canônico, são as sagrações episcopais realizadas por Dom Lefebvre em 30 de junho de 1988, sem mandato pontifício (Lefebvre, 1988), resultando em sanções canônicas.

O cânon 953 do Código Pio-beneditino proíbe a consagração episcopal sem mandato pontifício, sob pena de sanção canônica, a de excomunhão automática. De forma semelhante, o cânon 2370 do CIC/17 reconhece e especifica que o bispo que consagra sem mandato papal incorre automaticamente em suspensão, mas que a consagração de um bispo feita sem mandato é ilícita, mas válida. Todavia, o cânon 2261, § 2, do mesmo Código, estabelece que um clérigo suspenso pode, em casos de justa causa e para o bem das almas, administrar validamente os sacramentos.

Lefebvre (1988) justificou suas ações com base nesse princípio, alegando estado de necessidade na Igreja ao escrever Carta ao Cardeal Bernardin Gantin, então Prefeito da Congregação para os Bispos: “Recorro ao direito da Igreja. Quando a fé está em perigo, é lícito desobedecer para conservar a fé.

A validade das sagrações de 1988 é confirmada pelo princípio de que, mesmo sem licença pontifícia, um bispo validamente consagrado confere o sacramento da ordem. Contudo, a licitude dessas sagrações permanece debatida, pois ocorreram em desobediência direta ao Papa. Isso assegura a sucessão apostólica na Fraternidade São Pio X e em grupos derivados, uma questão fundamental à perpetuação da liturgia tridentina.

Vejamos que, a tensão entre o Magistério Romano e os grupos tradicionais após o Concílio Vaticano II culminou em atos canônicos e litúrgicos cuja validade e liceidade foram vigorosamente debatidas. Particularmente, as sagrações episcopais sem mandato pontifício — realizadas em 1988 e 1991 — exigem cuidadosa análise para elucidar seus efeitos jurídicos, litúrgicos e morais.

4.4. O Estado de Necessidade e as Exceções Canônicas (Cânones 209 e 2264 do CIC/17)

É bastante claro que o cânon 209 do Código Pio-beneditino reconhece que um ato realizado em desobediência pode ser considerado legítimo caso exista erro inculpável ou ignorância invencível. Já o cânon 2264 afirmava que os atos sacramentais de um ministro suspenso são ilícitos, mas válidos, salvo em caso de dispensa ou de necessidade urgente.

Este Codex regulamenta com rigor a prática das sagrações episcopais, rezado em dois cânones, o 953 e o 2370. O primeiro reza que “Ninguém pode consagrar validamente outro bispo sem mandato pontifício.” Este cânone sublinha que o mandato pontifício é um requisito indispensável para a liceidade da consagração episcopal. Sem essa autorização papal, o ato é considerado ilícito, mesmo que seja válido sacramentalmente. Por sua vez, o segundo cânon citado reza que “O bispo que, sem mandato apostólico, consagrar outro bispo, incorre automaticamente em suspensão, reservada à Sé Apostólica.”. Ao contrário da excomunhão automática (latae sententiae), a penalidade prevista aqui é a suspensão, o que significa que o bispo perde temporariamente o direito de exercer suas funções episcopais e sacerdotais, até que a Santa Sé decida o seu caso.

Essa situação revela a tensão entre validade (validitas)7e liceidade (licitus actus)8, uma vez que atos válidos, mas ilícitos são aqueles realizados em violação às normas, mas com efeitos sacramentais. Já os atos inválidos, ou seja, sem efeitos jurídicos sacramentais, por ausência de matéria, forma ou intenção.

O Direito Canônico de 1983 introduziu uma mudança significativa, no que reza o Cânon 1382, ou seja: Estabelece que quem consagra um bispo sem mandato apostólico, e o consagrado, incorrem em excomunhão latae sententiae (automática), reservada à Santa Sé.

Entretanto, o cânon 1323 § 4 do CIC/83 dispõe que “Não é punido quem, agindo por necessidade grave, viola a lei.” Thomas de Aquino, (S.Th., II-II, q. 147, a. 4) corrobora: Necessitas non habet legem: A necessidade não tem lei. Essa regra é interpretada como uma base para a ação dos bispos tradicionalistas, que justificaram suas sagrações episcopais como medidas necessárias para preservar a continuidade da fé e da liturgia.

Entretanto, o que foi estado de necessidade para a Fraternidade e os grupos tradicionais da época, em 1988, não o foi para União Sacerdotal, pois se o fosse, haveria naquelas sido Sagrado um padre para esse mesmo grupo de Campos. Ademais, os bispos da Fraternidade sempre foram muito solícitos no atendimento, dispensação de sacramentos para os fiéis da União Sacerdotal, estudos dos futuros sacerdotes e, de maneira alguma, fizeram resistência ao nome do então padre Licínio Rangel à Sagração. Antes, com disposição paternal o acolheu e procurou sempre uma vivência eclesial.

Portanto, as sagrações foram válidas, uma vez que todos os elementos essenciais ao sacramento — matéria, forma, intenção e ministro válido — foram devidamente observados. No entanto, foram ilícitas, devido à ausência do mandato pontifício, requisito canônico indispensável para sua liceidade. Ainda assim, essa ilicitude foi atenuada pelo estado de necessidade alegado, que, segundo seus defensores, justificava a ação para preservar a continuidade da Tradição Católica.

Os bispos envolvidos eram conhecidos e legítimos, possuindo plena sucessão apostólica e poderes sacramentais. As sagrações foram consideradas necessárias para assegurar a continuidade da liturgia e da fé tradicionais em meio às transformações pós-conciliares.

A censura canônica imposta, embora juridicamente aplicável naquele contexto, é hoje objeto de debates, sendo vista por muitos como contestável, justamente por ter se originado em uma situação de grave necessidade espiritual e pastoral.

Deveras, a própria Santa Sé, ao criar a Administração Apostólica São João Maria Vianney (2002), reconheceu implicitamente essa lógica, ao acolher Dom Licínio Rangel, que havia sido sagrado por bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX).

É importante conhecer esses cânones e esses fatos que são frequentemente citados pelos defensores da Missa Tridentina como fundamentação para a manutenção dos sacramentos conforme o rito antigo, em especial nos casos de fiéis que viviam naqueles grupos e de fiéis que hoje possam vivem em dioceses onde o acesso à liturgia tradicional foi suprimido.

4.5. A “suspensão a divinis” e suas implicações

A suspensão a divinis aplicada a Dom Marcel Lefebvre em 1976, por Paulo VI, é um exemplo claro de sanção canônica com profundos efeitos pastorais. Essa penalidade proíbe o exercício do ministério sacramental, mas não afeta a validade dos sacramentos administrados. Os sacerdotes ordenados por Lefebvre continuaram celebrando a Missa e administrando os sacramentos, justificando suas ações pelo princípio da salus animarum suprema lex: a salvação das almas é a lei suprema.

Bento XVI, na Carta aos Bispos (2007) que acompanhou o Motu Proprio Summorum Pontificum, reconheceu implicitamente a contribuição e o valor espiritual desses fiéis: “Muitos permaneceram fiéis ao Papa e aos bispos, embora amassem profundamente a forma antiga do rito.” Essa declaração não apenas mitigou o peso da suspensão, mas também abriu caminho para uma interpretação mais pastoral e reconciliadora da crise litúrgica e canônica que se seguiu ao Concílio Vaticano II.

5. Os principais grupos tradicionalistas: história, doutrina e relação com Roma

5.1. Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX): Resistência e Controvérsias

A Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) foi fundada em 1970 por Dom Marcel Lefebvre, arcebispo missionário francês e ex-superior geral dos Padres Espiritanos. Seu surgimento ocorreu em Écône, na Suíça, com a aprovação do bispo local, Dom Charrière. Ao longo das décadas, a FSSPX cresceu exponencialmente, contando atualmente com aproximadamente 1 milhão de fiéis em todo o mundo, entre os quais se destacam cerca de 700 padres e 200 seminaristas, além de dezenas de escolas e priorados espalhados pelos cinco continentes (dados de 2023).

A Fraternidade adota uma postura teológica crítica em relação ao Concílio Vaticano II, rejeitando o Novus Ordo Missae, bem como os princípios de ecumenismo e liberdade religiosa promovidos pelo Concílio. Em seu apostolado, celebra exclusivamente a Missa Tridentina, segundo o Missal de 1962, e sustenta uma interpretação que vê o Vaticano II como uma ruptura doutrinal com a Tradição.

A situação canônica da FSSPX permanece irregular: em 1988, Dom Lefebvre consagrou bispos sem mandato pontifício, o que resultou em excomunhões que foram posteriormente retiradas por Bento XVI em 2009. Apesar disso, a fraternidade não alcançou plena comunhão jurídica com Roma. Contudo, nos pontificados de Francisco, foram reconhecidas algumas prerrogativas sacramentais, como a validade da Confissão e da Unção dos Enfermos (2015– 2016) e a possibilidade de celebração de casamentos válidos, desde que delegados pelo bispo local. “Nós não queremos fundar uma nova Igreja, mas conservar a Igreja de sempre”, afirmou Lefebvre, sintetizando o espírito da fraternidade.

5.2. Fraternidade Sacerdotal São Pedro (FSSP): Tradição em Comunhão com Roma

A Fraternidade Sacerdotal São Pedro (FSSP) nasceu em 18 de julho de 1988, em Wigratzbad, Alemanha, como resultado da dissidência de padres e seminaristas da FSSPX que, após as sagrações episcopais de Écône, desejaram permanecer em plena comunhão com a Sé Apostólica. Sob a égide da Comissão Ecclesia Dei, a fraternidade se estabeleceu como um modelo de fidelidade à Tradição em harmonia com Roma. Atualmente, conta com cerca de 350 padres e 150 seminaristas, mantendo uma presença significativa na Europa e nos Estados Unidos.

A FSSP celebra exclusivamente a Missa Tridentina, seguindo o Missal de 1962, mas aceita os documentos do Concílio Vaticano II em uma leitura tradicional. Sua obediência ao Papa e aos bispos locais é um traço distintivo, refletindo seu compromisso com a continuidade litúrgica sem romper a comunhão.

Desde o Traditionis Custodes, de Francisco, foi explicitamente permitido que continuasse usando o Missal de 1962, garantindo a estabilidade de seu apostolado. “Somos testemunhas de que é possível viver a Tradição em plena comunhão com a Sé Apostólica”, afirmou o Pe. Andrzej Komorowski, Superior Geral da FSSP.

5.3. Instituto Bom Pastor (IBP): Tradição e Crítica Construtiva

O Instituto Bom Pastor (IBP) foi fundado em 8 de setembro de 2006 por cinco sacerdotes, liderados pelo Pe. Philippe Laguérie, todos ex-membros da FSSPX. Com sede em Courtalain, França, o IBP se distingue por seu compromisso com a celebração exclusiva da Missa Tridentina e por sua abordagem crítica em relação ao Concílio Vaticano II, embora essa crítica seja considerada construtiva e permitida pela Santa Sé. Seu carisma é fortemente influenciado pela teologia de São Tomás de Aquino, refletindo uma espiritualidade marcada pela clareza doutrinal.

Como Sociedade de Vida Apostólica de Direito Pontifício, o IBP é reconhecido canonicamente e conta com mais de 50 sacerdotes, presentes na França, Brasil, Colômbia e Itália. Seu modelo pastoral demonstra que é possível preservar a Tradição, mantendo uma relação estável com a Santa Sé.

5.4. Instituto Cristo Rei Sumo Sacerdote (ICRSS): Beleza Litúrgica e Espiritualidade Solene

Fundado em 1990 por Mons. Gilles Wach e pelo Pe. Philippe Mora, o Instituto Cristo Rei Sumo Sacerdote (ICRSS) tem sua sede em Gricigliano, Itália, e se destaca por sua ênfase na beleza litúrgica, na espiritualidade barroca e na devoção ao Reinado Social de Cristo Rei. A espiritualidade do instituto é expressa por meio de uma liturgia solenemente celebrada segundo o Missal de 1962, enriquecida por música sacra, arte e uma formação aristocrática para os futuros sacerdotes.

Com mais de 130 sacerdotes e numerosos seminaristas, o ICRSS possui forte presença na França, Itália e Estados Unidos. Reconhecido como Sociedade de Vida Apostólica de Direito Pontifício, o instituto recebeu de Francisco permissão explícita para continuar utilizando o Missal de 1962, mesmo após o Traditionis Custodes, evidenciando sua estabilidade canônica.

5.5 Monges do Redentoristas Transalpinos (Abbaye Saint-Joseph de Clairval – Flavigny): Vida Monástica em Tradição

Os Monges Redentoristas Transalpinos, originados em 1972 como uma comunidade beneditina autônoma, tornaram-se parte do movimento tradicionalista na década de 1990, aderindo à Ecclesia Dei. Sua vida monástica é marcada pela fidelidade à Regra de São Bento, pela liturgia tridentina e por uma formação teológica inspirada em São Tomás de Aquino.

Atualmente, a comunidade conta com cerca de 40 monges e mantém uma espiritualidade centrada na oração, no trabalho e na fidelidade à tradição litúrgica.

A comunidade é reconhecida pela Santa Sé, mantendo uma obediência filial ao Papa e conservando os votos solenes característicos da vida monástica beneditina.

5.6 Monges de Santa Cruz (Mosteiro de Santa Cruz- Nova Friburgo)

O Mosteiro da Santa Cruz, localizado em Nova Friburgo (RJ), é uma comunidade beneditina tradicionalista que se destaca por sua fidelidade à Missa Tridentina e à doutrina católica pré-Concílio Vaticano II.

Foi fundado em 3 de maio de 1987, o Mosteiro da Santa Cruz com a iniciativa de Dom Gérard Calvet, prior do Mosteiro de Notre-Dame du Barroux na França, e de Dom Tomás de Aquino Ferreira da Costa, monge brasileiro que havia ingressado na abadia francesa em 1974. A fundação contou com o apoio de Dom Marcel Lefebvre, arcebispo francês conhecido por sua oposição às reformas do Concílio Vaticano II, e de Dom Antônio de Castro Mayer, Bispo emérito da Diocese de Campos dos Goytacazes, ambos defensores da tradição católica.

O prior atual do mosteiro é Dom Tomás de Aquino Ferreira da Costa, Bispo Católico e intelectual, nascido no Rio de Janeiro em 1954. Ele foi ordenado sacerdote em 1980 por Dom Marcel Lefebvre e, posteriormente, consagrado bispo em 19 de março de 2016 pelos bispos Richard Williamson e Jean-Michel Faure. Dom Tomás é uma figura central no movimento tradicionalista católico no Brasil.

O Mosteiro da Santa Cruz mantém vínculos com diversas comunidades e missões alinhadas à tradição católica. Entre elas estão:Mosteiro da Santa Cruz; Mosteiro Nossa Senhora da Fé e do Rosário em Feira de Santana (BA); Convento Domina Nostra Regina Pacis – Escravas de Maria em Campo Grande (MS) e Mosteiro Beneditino do Imaculado Coração de Maria também em Nova Friburgo (RJ). Ademais, o mosteiro realiza missões e mantém capelas em diversas regiões do Brasil, promovendo a celebração da Missa Tridentina e a formação espiritual conforme a tradição católica.

5.7 Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney (AAP-SJMV): Comunhão com Roma na Tradição

A Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney (AAP-SJMV) foi estabelecida em 2002, como fruto da reconciliação entre Roma e os padres da União Sacerdotal São João Maria Vianney, fundada por Dom Castro Mayer e liderada por Dom Licínio Rangel. Situada em Campos dos Goytacazes, Brasil, é a única Administração Apostólica Pessoal do mundo com jurisdição não territorial e uso exclusivo da Missa Tridentina.

A AAP-SJMV é reconhecida canonicamente como equiparada a uma diocese (Cf. Cân. 368 do CIC/1983), com mais de 30 sacerdotes atendendo fiéis em paróquias locais e em outras regiões. Celebrando exclusivamente segundo o Missal de 1962, a administração permanece fiel à Tradição, enquanto se mantém em plena comunhão com a Santa Sé, cumprindo seu apostolado sem abrir mão da identidade litúrgica e doutrinal.

6. A perpetuação dos grupos tradicionalistas e a sucessão episcopal: perspectivas e desafios

6.1 O Desafio da Sucessão Apostólica e Atendimento às Comunidades Tradicionais

A continuidade dos grupos tradicionalistas está diretamente vinculada à sucessão episcopal. A manutenção da liturgia tridentina e das formas disciplinares anteriores ao Concílio Vaticano II depende da existência de bispos comprometidos com essa tradição. São eles os responsáveis por ordenar novos sacerdotes e administrar o sacramento da Confirmação segundo o rito antigo.

Sem novos bispos que compartilhem dessa visão, esses institutos estão ameaçados de desaparecer, seja por absorção gradual em dioceses locais, seja pela simples falta de clero. A sucessão episcopal é, portanto, o elemento vital para a preservação da fé e da liturgia tradicionais, garantindo que novas gerações de sacerdotes possam ser formadas e que os fiéis continuem recebendo os sacramentos conforme sua espiritualidade.

6.2. A sagração de Dom Licínio Rangel e seu impacto

A Associação Sacerdotal São João Maria Vianney, formada por antigos padres da Diocese de Campos, no Brasil, enfrentava uma situação delicada após as sagrações de Écône em 1988. Com o falecimento de Dom Antônio de Castro Mayer (abril de1991), que havia sido o grande defensor da tradição litúrgica na região, surgiu a necessidade de um bispo que pudesse assegurar a continuidade do apostolado tradicional.

Foi nesse contexto que, em 28 de julho de 1991, a Associação solicitou formalmente à Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) que sagrasse o Pe. Licínio Rangel como bispo, com a condição de que fosse um bispo “sem jurisdição, apenas com poder de Ordem para atender aos fiéis da linha tradicional”. A cerimônia foi conduzida por Dom Bernard Fellay, assistido por Dom Tissier de Mallerais e Dom Alfonso de Galarreta, todos sagrados por Dom Lefebvre.

A sagração de Dom Rangel causou grande repercussão nacional e internacional, sendo vista como um gesto de cisma pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que condenou publicamente o ato. No entanto, o contexto pastoral era claro: a continuidade da fé tradicional em Campos estava em jogo, e os padres da União Sacerdotal optaram por uma solução que consideravam necessária.

Em 2001, após anos de tensões, Dom Licínio Rangel e os padres da União Sacerdotal buscaram a reconciliação com Roma, enviando uma carta ao Papa João Paulo II, na qual reconheciam que, juridicamente, haviam se colocado à margem da Igreja. O Papa, em um gesto de caridade pastoral, acolheu a reconciliação e reconheceu a validade da ordenação de Dom Rangel, garantindo-lhe o direito de sucessão episcopal. Pouco depois, o Pe. Fernando Rifan foi nomeado bispo coadjutor, garantindo a continuidade da missão tradicional em Campos, para aquele e esse momento.

Com a criação da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney (AAP SJMV), por meio do decreto Animarum Bonum (2002), Dom Licínio tornou-se seu primeiro Administrador Apostólico. A administração foi reconhecida como uma jurisdição pessoal e não territorial, com plena comunhão com Roma.

6.3. A singularidade da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney

A Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney (AAP-SJMV) é uma estrutura canônica única na Igreja Católica. Diferentemente de outras administrações apostólicas, que geralmente são estabelecidas por razões pastorais diversas (missões, línguas, ritos orientais), a AAP-SJMV foi criada especificamente para preservar a liturgia e a disciplina pré-conciliares. Sua originalidade reside em:

• Jurisdição Pessoal: Não está vinculada a um território específico, mas aos fiéis que seguem a tradição litúrgica anterior ao Vaticano II.

• Uso Exclusivo do Missal de 1962: O que a diferencia das comunidades Ecclesia Dei, que devem conciliar o rito antigo com a disciplina litúrgica local.

• Reconhecimento Canônico: Goza de autonomia organizativa, mas está diretamente subordinada à Santa Sé.

• Sucessão Episcopal Garantida: Inicialmente com Dom Licínio Rangel, sucedido por Dom Fernando Rifan.

Essa configuração garante que os fiéis da tradição tridentina tenham acesso contínuo à sua espiritualidade, sem estarem sujeitos às flutuações das políticas litúrgicas locais.

6.4 A dependência da sucessão episcopal

A continuidade dos grupos tradicionalistas depende da capacidade de ordenar novos bispos comprometidos com sua visão teológica e litúrgica. Mesmo instituições em plena comunhão com Roma, como o Instituto Bom Pastor, a Fraternidade Sacerdotal São Pedro e o Instituto Cristo Rei Sumo Sacerdote, não têm o direito próprio de sagrarem bispos, dependendo sempre da autorização pontifícia.

A crise atual é particularmente preocupante para a Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), que conta atualmente com apenas dois bispos vivos sagrados por Dom Lefebvre: Dom Bernard Fellay e Dom Alfonso de Galarreta. Ambos são idosos e enfrentam problemas de saúde, o que coloca em risco a continuidade da sucessão episcopal da fraternidade.

Se Roma não permitir a sagração de novos bispos tradicionalistas, esses grupos podem enfrentar uma gradual extinção, com o envelhecimento de seus sacerdotes e a ausência de novos ordenados. Mesmo a Administração Apostólica São João Maria Vianney, que goza de estabilidade canônica, não possui garantia de sucessão episcopal perpétua, estando sujeita à vontade da Santa Sé.

6.5 Hipóteses futuras: Continuidade ou Extinção?

A questão da permanência dos grupos tradicionalistas na Igreja Católica está intrinsecamente ligada ao desafio da sucessão episcopal. A querela litúrgica-teológica-canônica que contrapõe os tradicionalistas a Santa Sé tem como pano de fundo a interpretação do Concílio Vaticano II.

Durante seu pontificado, Bento XVI defendeu a “hermenêutica da continuidade”, argumentando que as reformas conciliares deveriam ser compreendidas em consonância com o magistério anterior. Conforme o próprio papa declarou: “Há dois modos de interpretar o Concílio: um, que poderíamos chamar de ‘hermenêutica da descontinuidade e da ruptura’; e outro, da reforma, da renovação na continuidade do único sujeito Igreja.”

(Bento XVI, 2005).

No entanto, os grupos tradicionalistas adotam uma postura crítica em relação ao Vaticano II, especialmente no que tange a documentos como Dignitatis Humanae e Unitatis Redintegratio, que consideram contraditórios em relação ao magistério anterior. Essa abordagem reforça sua resistência à reforma litúrgica e fortalece sua identidade doutrinária, baseada na convicção de que a preservação da Missa Tridentina é essencial para a integridade da fé católica.

O ponto fulcral para a continuidade desses grupos é a sagração de novos bispos. Instituições como a Fraternidade São Pedro, o Instituto Bom Pastor, o Instituto Cristo Rei Sumo Sacerdote e a própria Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney (AAP-SJMV) não têm autonomia para ordenar bispos, dependendo sempre da aprovação direta da Santa Sé. Diante das restrições impostas pelo Motu Proprio Traditionis Custodes (2021), é improvável que o Vaticano conceda novas sagrações episcopais a comunidades tradicionalistas.

Nesse contexto, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) desponta como a única entidade que, por sua própria estrutura, pode garantir a sucessão episcopal, ainda que sob risco de sanções canônicas. Isso já ocorreu em 1988, quando Dom Lefebvre, alegando estado de necessidade, realizou sagrações episcopais sem mandato pontifício. A justificativa utilizada foi o princípio do Ecclesia supplet: a Igreja supre —, estabelecido pelo cânon 144 do Código atual, que prevê a validade dos atos em situações de necessidade extraordinária.

Quais são as perspectivas futuras, os cenários prováveis? Diante desse quadro, emergem três cenários principais para o futuro dos grupos tradicionalistas:

a) Reconciliação Orgânica com Roma e Novas Sagrações Canônicas: este caminho, desejado por muitos dentro da Cúria e nos próprios grupos tradicionalistas, requer uma mudança de postura da Santa Sé. Seria necessário admitir que a forma extraordinária — também chamada de usus antiquior — tem legitimidade teológica e pastoral, garantindo a sucessão episcopal dentro desses institutos. A reinterpretação dos efeitos do Traditionis Custodes e a recuperação da perspectiva da reforma na continuidade (Burke, 2021) proposta por Bento XVI seriam passos fundamentais para esse processo.

b) Continuidade da Linha Episcopal Própria da FSSPX: outro cenário seria a continuidade da prática adotada pela FSSPX, que consiste em ordenar novos bispos sem mandato pontifício, invocando o estado de necessidade: status necessitatis. Isso garantiria a sobrevivência sacramental dos grupos ligados à Tradição, mas aprofundaria o distanciamento com Roma. Atualmente, os únicos bispos da FSSPX ainda vivos e aptos a realizar novas sagrações são Dom Bernard Fellay e Dom Alfonso de Galarreta, ambos já com idade avançada. Para manter a linha episcopal, seria prudente consagrarem cinco ou seis novos bispos, jovens e piedosos, capazes de sustentar o apostolado tradicional em diferentes continentes.

c) Crescimento Clandestino ou Paralelo: caso a Santa Sé mantenha uma postura restritiva e impeça a ordenação de novos bispos tradicionalistas, é possível que se desenvolvam estruturas semi-clandestinas, como capelas privadas e centros de formação fora da jurisdição oficial. Esse fenômeno já ocorre em algumas regiões da França e da América Latina, mantendo a prática da Missa Tridentina viva, mas em uma posição marginalizada dentro da Igreja.

Vê-se a singularidade da Administração Apostólica São João Maria Vianney!

Um ponto importante a ser destacado é que a Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney não se encontra em estado de necessidade. O acordo firmado com a Santa Sé, ao criar a administração pessoal, garantiu-lhe estabilidade jurídica e eclesial. Conforme o decreto Animarum Bonum, IV, a administração está subordinada diretamente ao Papa, que nomeia seu Administrador Apostólico.

Na prática, isso significa que o Administrador Apostólico, como Ordinário, possui poder de governo real e legítimo sobre os fiéis tradicionalistas ligados ao rito tridentino, preservando sua comunhão com Roma. De acordo com o Código de Direito Canônico de 1983, cânon 134 §1, o termo Ordinário refere-se a quem possui jurisdição ordinária dentro de uma Igreja particular ou comunidade equiparada, como é o caso da AAP-SJMV.

Portanto, ainda que o futuro seja incerto para muitos grupos tradicionalistas, a Administração Apostólica São João Maria Vianney parece ter garantido sua continuidade pastoral e jurídica, ao menos enquanto a Santa Sé mantiver sua benevolência para com essa estrutura sui generis.

A preservação da Tradição Litúrgica depende, essencialmente, da garantia de sucessão episcopal. Enquanto a FSSPX pode assegurar sua linha episcopal de forma independente, outros grupos, como a FSSP, o IBP e o ICRSS, permanecem vulneráveis às decisões da Santa Sé. A viabilidade desses institutos no longo prazo está diretamente relacionada à disposição de Roma em admitir novos bispos tradicionalistas.

Sem essa abertura, os tradicionalistas enfrentarão o dilema de optar pela obediência institucional, correndo o risco de desaparecimento progressivo, ou pela continuidade sacramental, mesmo à custa de novas tensões canônicas. Seja qual for o desfecho, é certo que a questão da sucessão episcopal permanecerá central no debate entre a Tradição e a modernidade na Igreja Católica.

CONCLUSÃO

A querela entre Roma e os grupos tradicionalistas ligados à Missa Tridentina revela-se mais do que uma disputa litúrgica: ela é, essencialmente, uma crise de identidade teológica, canônica e espiritual no seio da Igreja Católica. Este estudo mostrou que os grupos tradicionalistas — como a Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), Monges de Santa Cruz (Nova Friburgo-RJ)a Fraternidade São Pedro (FSSP), o Instituto Cristo Rei Sumo Sacerdote (ICRSS), o Instituto Bom Pastor (IBP), os Monges Redentoristas Transalpinos e a Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney (AAP-SJMV) — são respostas distintas a um problema comum: a percepção de que o Concílio Vaticano II introduziu mudanças que, em sua visão, comprometem a continuidade da Tradição Apostólica.

A análise teológico-canônica permitiu compreender que esses grupos não apenas preservam a liturgia tridentina, mas também sustentam uma visão teológica que considera a fé católica em continuidade ininterrupta com os séculos anteriores. Ao rejeitarem o Novus Ordo Missae e resistirem às reformas conciliares, afirmam que sua fidelidade é uma defesa legítima da fé de sempre, e não uma mera nostalgia. Contudo, ao mesmo tempo, essa fidelidade os coloca em tensão com a Sé Apostólica, que, desde o Concílio Vaticano II, promove uma compreensão pastoral e doutrinal mais aberta e dialógica, o que muitos tradicionalistas enxergam como uma ruptura.

O estudo demonstrou que, enquanto alguns grupos, como a FSSP e o IBP, optaram pela reconciliação com Roma, outros, como a FSSPX, preferiram manter uma autonomia canônica que lhes garante independência, mas também os coloca em uma posição ambígua: não são formalmente cismáticos, mas tampouco estão em plena comunhão jurídica com a Santa Sé. A AAP-SJMV, por sua vez, destaca-se como uma solução singular, em que a Santa Sé reconhece oficialmente a liturgia tridentina e a disciplina tradicional sem abrir mão do controle doutrinal e disciplinar.

O ponto nevrálgico desta tensão é a sucessão episcopal. Sem novos bispos tradicionalistas comprometidos com a Tradição, esses grupos correm o risco de se extinguir. A FSSPX, por sua natureza canônica peculiar, mantém uma linha episcopal independente, o que lhe garante sobrevivência sacramental. Já os grupos reconciliados com Roma dependem da autorização pontifícia para sagrações episcopais, o que se torna cada vez mais improvável diante das restrições impostas pelo Motu Proprio Traditionis Custodes (2021), de Francisco.

O estudo revelou ainda que a aplicação dos Códigos de Direito Canônico de 1917 e 1983 é central para a justificação desses grupos. O cânon 1257 do Código de 1917 é invocado como base para a legitimidade da Missa Tridentina, enquanto o cânon 2261, §2, é utilizado como fundamento para a administração válida dos sacramentos por clérigos suspensos em caso de necessidade. No entanto, o cânon 1382 do Código de 1983 introduz uma sanção mais severa — a excomunhão automática para sagrações episcopais sem mandato pontifício —, evidenciando uma mudança de abordagem disciplinar que reflete a gravidade atribuída a tais atos na Igreja pós-conciliar.

Ao final desta investigação, torna-se claro que a querela litúrgica é, na verdade, uma querela eclesiológica: é uma disputa sobre o que significa ser católico em tempos de mudança. Para os tradicionalistas, a liturgia não é apenas uma questão de rito, mas uma expressão da fé, e alterar a liturgia é, em última análise, alterar o modo como a fé é crida, vivida e transmitida.

Diante desse quadro, emergem três cenários possíveis para o futuro dos grupos tradicionalistas:

1. Reconciliação Canônica e Sucessão Episcopal Garantida: em que a Santa Sé admite a legitimidade da Tradição tridentina e permite a ordenação de novos bispos tradicionalistas, reconhecendo que a pluralidade litúrgica não é uma ameaça, mas uma riqueza para a Igreja.

2. Continuidade Independente da FSSPX: na qual a FSSPX continua sua linha episcopal própria, garantindo a sucessão apostólica para seus sacerdotes e fiéis, mas mantendo uma relação tensa com Roma.

3. Fragmentação e Crescimento Clandestino: caso a Santa Sé mantenha uma política restritiva, é possível que surjam novas comunidades sem status canônico, vivendo à margem da estrutura eclesiástica oficial, mas preservando a liturgia tradicional como um patrimônio espiritual.

Entretanto, um quarto cenário merece consideração: a renovação de um diálogo sincero entre Roma e os tradicionalistas, baseado na busca da verdade e na caridade pastoral. Tal diálogo deve reconhecer que a fidelidade à Tradição não é sinônimo de rebeldia, mas uma busca por autenticidade na fé. Afinal, como ensinou Bento XVI (Carta aos Bispos, 2007), “o que para as gerações anteriores era sagrado, também para nós permanece sagrado e grande”.

Neste contexto, a Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney aparece como um modelo de conciliação, que prova ser possível viver a Tradição em plena comunhão com Roma. Sua história demonstra que, mesmo em tempos de crise, a Igreja tem a capacidade de integrar a diversidade litúrgica e doutrinal sem comprometer sua unidade.

Seja qual for o caminho que se seguir, a querela litúrgica permanecerá como um campo de prova para a Igreja, testando sua capacidade de dialogar com seu próprio passado, sem perder de vista o chamado de Cristo à unidade e à fidelidade.

3Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X. Uma sociedade sacerdotal católica tradicionalista fundada em 1970 pelo arcebispo francês Dom Marcel Lefebvre.

4Administratio apostolica est certa populi Dei portio quae, ob peculiares et graves rationes, ab Apostolica Sede in formam administrationis apostolicae erecta est et regitur per Administratorem Apostolicum qui eam nomine Summi Pontificis moderatur.

5Pessoal, de modo que possa ser exercido para pessoas que fazem parte da Administração Apostólica; Ordinária, tanto no foro externo como interno; Cumulativo, com o poder do Bispo diocesano de Campos, no Brasil, uma vez que as pessoas que pertencem à Administração Apostólica são mesmo tempo fiéis da Igreja Particular de Campos. (Negrito nosso).

6Summus Pontifex voluit dare solutionem stabilem atque canonicam, firmiter retinendo fidem catholicam ac traditiones liturgicas antiquiores

7Capacidade de o ato produzir seus efeitos jurídicos essenciais.

8Conformidade do ato com as normas e permissões legítimas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APOSTOLADO PETRINO. Sagração Episcopal de Dom Licínio Rangel em São Fidélis/RJ. In: YouTube: Canal @ApostoladoPetrino. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GIcswAntZkA. Acesso em: 05 maio 2025.

BENTO XVI. Carta Apostólica sob forma de Motu Proprio Summorum Pontificum, 2007. Disponível em: http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/pt/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu_proprio_20070707_summorum-pontificum.html. Acesso em: 27 fev. 2025.

BENTO XVI. Discurso do Papa Bento XVI aos Cardeais, Arcebispos e Prelados da Cúria Romana na Apresentação dos Votos de Natal. 22 dez. 2005. Acta Apostolicae Sedis, v. 98, 2006. Disponível em: https://www.vatican.va/content/benedictxvi/pt/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia.html. Acesso em: 05 maio 2025.

BURKE, Raymond Leo. Declaración sobre el Motu Proprio «Traditionis Custodes», 2021. Disponível em: https://www.cardinalburke.com/images/backgroundimages/On_Traditionis_Custodes Spanish.pdf. Acesso em: 05 maio 2025.

CAEREMONIALE EPISCOPORUM. Roma: Typis Polyglottis Vaticanis, 1948. CARTA ao Cardeal Antonio Innocenti, Prefeito da Congregação para o Clero. 12 jul. 1988.

CODEX IURIS CANONICI. Autorictate Ioannis Pauli PP. II Promulgatus. Acta Apostolicae Sedis, v. 75, p. 1-310, 1983.

CODEX IURIS CANONICI. Cidade do Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1983. CODEX IURIS CANONICI. Cidade do Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis, 1917.

CODEX IURIS CANONICI. Pii X Pontificis Maximi Iussu Digestus Benedicti Papæ XV Auctoritate Promulgatus. Acta Apostolicae Sedis, v. 9, p. 5-521, 1917.

CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Constituição sobre a sagrada liturgia “Sacrosanctum Concilium”, 4 de dezembro de 1963. Acta Apostolicae Sedis, v. 56, 1964.

CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Declaração sobre a Liberdade Religiosa “Dignitatis Humanae”, 7 de dezembro de 1965. Acta Apostolicae Sedis, v. 58, 1966.

CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Decreto sobre o Ecumenismo “Unitatis Redintegratio”, 21 de novembro de 1964. Acta Apostolicae Sedis, v. 57, 1965.

CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ. Decreto Quo magis sobre a aprovação de sete novos prefácios para a forma extraordinária do Rito Romano, 22 fev. 2020. L’Osservatore Romano, 01 maio 2025, p. 6.

CONGREGAÇÃO PARA OS BISPOS. Decreto de Ereção Animarum Bonum. Cidade do Vaticano: 2002.

CONGREGAÇÃO PARA OS BISPOS. Decreto Dominus Marcellus Lefebvre, Cidade do Vaticano, 1988, Nota informativa, 16 jun 1988; L’Osservatore Romano, p. 1-2.

CRUZE HISTÓRIA. Sagração Completa de Dom Licínio Rangel – São Fidélis, 28 de julho de 1991. In: YouTube: Canal @cruzehistoria. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8_xAOhWlAq4. Acesso em: 05 maio 2025.

EDINO APOLINÁRIO. Reportagem sobre a Sagração Episcopal de 1988. In: YouTube: Canal @edinoapolinario6985. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7hA98waoyLw. Acesso em: 05 maio 2025.

HOMILIAS TRADICIONAIS. Santa Missa da Sagração Episcopal de Dom Fernando Rifan. In: YouTube: Canal @homilias_tradicionais. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aNTAYJNXoxk. Acesso em: 05 maio 2025.

JOÃO PAULO II. Carta ao Dom Licínio e aos Padres da então União Sacerdotal São João Maria Vianney, 25 dez. 2021. Disponível em: https://adapostolica.org/wp content/uploads/2014/01/Carta-do-Santo-Padre-Joa%CC%83o-Paulo-II-a-Dom Lici%CC%81nio-e-aos-Padres-da-enta%CC%83o-Unia%CC%83o-Sacerdotal-Sa%CC%83o Joa%CC%83o-Maria-Vianney.pdf. Acesso em: 05 maio 2025.

LEFEBVRE, Marcel. Ils l’ont découronné. Paris: Clovis, 1987.

LEFEBVRE, Marcel. Lettre ouverte aux catholiques perplexes. Paris: Albatros, 1985.

LEFEBVRE, Marcel. Sagração Episcopal – Econe, 30 de junho de 1988. In: YouTube: Doutrina Católica – Tradição em 7716. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FLyOLq8GDug. Acesso em: 05 maio 2025.

LEFEBVRE, Marcel. Sermão de D. Lefebvre em Poitiers, França, 1977 – “Desobediência Aparente, Mas Obediência Real”. In: Dominus Est: Fiéis Católicos de Ribeirão Preto (FSSPX). Disponível em: https://catolicosribeiraopreto.com/sermao-de-d-lefebve-em-poitiers franca-1977-desobediencia-aparente-mas-obediencia-real/. Acesso em: 05 maio 2025.

LICÍNIO, Dom; PADRES DA UNIÃO SACERDOTAL SÃO JOÃO MARIA VIANNEY. Carta ao Santo Padre João Paulo II, 2021. Disponível em: https://adapostolica.org/wp content/uploads/2014/01/Carta-de-Dom-Lici%CC%81nio-e-dos-Padres-da-enta%CC%83o Unia%CC%83o-Sacerdotal-Sa%CC%83o-Joa%CC%83o-Maria-Vianney-ao-Santo-Padre Joa%CC%83o-Paulo-II.pdf. Acesso em: 05 maio 2025.

MAYER, Antônio de Castro. Carta a Dom Marcel Lefebvre, 1988.

MISSALE ROMANUM. Cidade do Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis, 1962.

OTTAVIANI, Alfredo; BACCI, Antonio. Carta dos Cardeais Ottaviani e Bacci à Sua Santidade Papa Paulo VI, 1969. Disponível em: https://pelafecatolica.com/2016/05/25/breve exame-carta-cardeais-ottaviani-bacci/. Acesso em: 29 abr. 2025.

PAULO VI. Credo do povo de Deus. São Paulo: Paulinas, 1968.

PIO X. Encíclica Pascendi Dominici Gregis: Sobre as Doutrinas Modernistas. Nova Friburgo: Editora Santa Cruz, 2017.

PONTIFICALE ROMANUM. Cidade do Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis, 1962. RANGEL, Licínio. Carta Pastoral. Campos, 1991.

RIFAN, Fernando A. Entrevistas e Cartas enquanto Presbítero. Campos, 1990.

RIFAN, Fernando A. Folheto: Esclarecimento sobre a Sagração de Bispos. [s.l.]: [s.n.], [s.d.]. Disponível em: https://www.fsspx.com.br/esclarecimento-sobre-a-sagracao-de-bispos-pe fernando-rifan/. Acesso em: 05 maio 2025.

RIFAN, Fernando A. Quer agrade. Quer desagrade. Campos dos Goytacazes-RJ, 1999. Disponível em: https://fsspx.com.br/sites/default/files/documents/Quer-agrade-Quer desagrade.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.

RIFAN, Fernando A. Sementes. Campos dos Goytacazes: CGT Editora, 2014.

SANTOS JÚNIOR, Paulo Jonas dos; FIGUEIRA, Pedro Henrique Caetano; PIRES, João Pedro Dutra. Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney: uma reflexão histórica. Encontros Teológicos, Florianópolis, v. 35, n. 1, p. 191-209, jan./abr. 2020. Disponível em: https://adapostolica.org/wp-content/uploads/2014/01/Carta-de-Dom-Lici%CC%81nio-e-dosPadres-da-enta%CC%83o-Unia%CC%83o-Sacerdotal-Sa%CC%83o-Joa%CC%83o-Maria Vianney-ao-Santo-Padre-Joa%CC%83o-Paulo-II.pdf. Acesso em: 05 maio 2025.

TISSIER DE MALLERAIS, Bernard. Sagração Episcopal de D. Licínio Rangel por D. Tissier de Mallerais em São Fidelis, Campos, 28 de julho de 1991. In: YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?V=xDkcQc0PrzU. Acesso em: 05 maio 2025.

1Pós-Doutor em Análise do Discurso (UERN); Doutor em Filosofia/Metafísica (PUCSP); Mestre em Filosofia/Metafísica (UFRN); Licenciado em Filosofia (UERN); Bacharel em Teologia Faculdade Católica Dehoniana, Licenciado em Ciências Biológicas (FAVENI) e Letras Português/Espanhol (UNICV). E-mail: doutorpachecus@gmail.com Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3757823723460546 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3902-2680.

2Mestre em Filosofia pela UNIR (2025); Mestre em Direito Canônico pela PUG (2018); Pós-graduações: especialista em Aconselhamento e Psicologia Pastoral pela Faculdade Serra Geral – FSG (2023); em Docência em Teologia pela Faculdade Dom Alberto – FAVENI (2023); em Docência do Ensino Superior pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU (2023); e em Docência e Gestão da Educação a Distância pela Faculdade Focus (2023); em Psicanálise Clínica pela Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo – FAMEESP (2024); Graduado em Teologia pela Escola Teológica da Congregação Beneditina do Brasil (1998) e Bacharel em Teologia pela Faculdade Dehoniana (2016). E-mail: rhawy-cr@gmail.com Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8499444232725816 ORCID: https://orcid.org/0009-0009-9677-7634.