REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/cl10202503311031

Clériston Batista Gomes1

Sebastião Carlos dos Santos Carvalho2

Resumo

Este artigo investiga os desafios e as perspectivas para a implementação do ensino da música nas escolas públicas brasileiras, com foco nos anos iniciais da educação básica. A pesquisa bibliográfica exploratória foi realizada utilizando a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), abrangendo o período de 2013 a 2023. Os resultados mostram que, apesar da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reconhecer a música como parte fundamental do currículo escolar, a aplicação prática enfrenta dificuldades devido à falta de professores especializados e à infraestrutura inadequada. No entanto, estudos destacam os benefícios da música para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças, apontando a necessidade de políticas públicas mais eficazes e investimentos em formação docente e materiais pedagógicos. Conclui-se que, para que a música se integre de forma efetiva ao currículo escolar, é imprescindível um esforço conjunto entre os gestores escolares e os responsáveis pelas políticas educacionais.

Palavras Chave: Ensino de música; Educação básica; Desenvolvimento infantil

1. INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem o propósito de provocar reflexões sobre possíveis problemas e desafios encontrados na sociedade atual os quais impedem a realização efetiva do ensino da música nas escolas brasileiras. O desejo de investigação desse tema vem da problematização do ensino da música, procurando, em meio às leis, os caminhos utilizados pela música na educação pública básica. Ao estudar este tema, esperamos possibilitar a melhor compreensão acerca de seus princípios.

A música, em seu âmbito geral, não é muito apresentada no ensino básico mesmo sendo comprovados cientificamente seus benefícios na vida da criança. De acordo com Saviani (2000, p. 40)

A educação integral do homem é uma educação de caráter desinteressado que além do conhecimento da natureza e da cultura envolve as formas estéticas, a apreciação das coisas e das pessoas pelo que elas são em si mesmas, sem outro objetivo senão o de relacionar-se com elas. Abre-se aqui todo um campo para a educação artística para integrar à educação, que em meu entender, é a educação musical. Com efeito, a música é um tipo de arte com imenso potencial educativo já que, a par de manifestações estéticas por excelência […] apresenta-se como um dos recursos mais eficazes na direção de uma educação voltada para o objetivo de se atingir o desenvolvimento integral do ser humano.

Com isto, as crianças perdem de ter uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento de suas habilidades e também de intelectualidade para com as matérias em sala de aula. A música é uma ferramenta importante na educação, visto que sua prática na escola auxilia na socialização através de atividades interdisciplinares com trabalhos coletivos e também individuais, como apontado por Adorno Junior e Cipolo (2017, p. 136):

A música como auxílio para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor e convívio social é incontestável. Quando bem trabalhada é capaz de facilitar o processo de ensino aprendizagem, pois ela chama à atenção das crianças, promovendo um ambiente agradável e satisfatório a aprendizagem do educando. Por isso, ela se transforma num excelente e dinâmico recurso didático.

Contudo, o ensino desta arte, que se encontra em abundância na sociedade, tem sido atrapalhado por diversos fatores que a colocam em uma posição aquém de sua verdadeira importância.

Neste contexto, questionamos: quais os estudos atuais sobre a música na educação? Para responder essa questão, abordaremos a obra de diversos autores que elevam a discussão da música nas escolas como instrumento de formação humana e articulador de experiências. A criança, com auxílio de práticas docentes provindas dos pedagogos, pode construir sua formação humana de maneira que participe de variadas experiências com os mais diversos tipos de ambientes, pessoas e aprendizados. Esta construção de conhecimentos é fundamental na infância, e a música pode ser uma importante ferramenta de construção de motivação interna, em relação à própria prática musical, mas também de motivação direcionada para outras atividades que, de outra forma, podem ser cansativas. Através destas afirmações, envolvemos também a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (Brasil, 2018), que se trata de um documento normativo na educação que:

[…] define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). (Brasil, 2018, p. 5)

A BNCC aborda a relevância de atividades que promovem a imaginação e a criatividade para resolver problemas cotidianos com base em questões interdisciplinares, as quais necessitam de um ambiente amigável e confortável para que possam ser desenvolvidas naturalmente com estimulações ordenadas e não ordenadas do professor em relação à criança. Para a resolução de problemas cotidianos e sua aplicação como exercício viabilizado pelo professor, deve-se levar em conta o contexto social de cada indivíduo, de forma que seja alcançada a equidade. As premissas pedagógicas propostas neste documento compõem a relação entre família e escola, grupos muito importantes para a processualização da absorção de conhecimento de cada indivíduo.

A Música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganham forma, sentido e significado no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de saberes e valores diversos estabelecidos no domínio da cultura. A ampliação e a produção dos conhecimentos musicais passam pela percepção, experimentação, reprodução, manipulação e criação de materiais sonoros diversos, dos mais próximos aos mais distantes da cultura musical dos alunos. Esse processo lhes possibilita vivenciar a música inter-relacionada à diversidade e desenvolver saberes musicais fundamentais para a sua inserção e participação crítica e ativa na sociedade. (Brasil, 2018, p. 196)

A música, dita na BNCC como forma de Linguagem, tem sofrido no processo de contextualização social no que diz respeito ao engajamento das crianças através deste instrumento interdisciplinar que poderia ser utilizado na apreensão de conhecimentos críticos sobre sua realidade sociocultural, melhorando significativamente as suas habilidades para lidar com diversificadas questões que semeiam a formação do indivíduo. As aulas de música são muito importantes na facilitação da aprendizagem geral da criança, visto que apoia na sua formação humana.

Portanto, a partir das questões supracitadas, cria-se uma pergunta norteadora: Quais os estudos e produções que abrangem o ensino da música nas escolas? Diante dessa questão, temos como objetivo geral desta investigação identificar os estudos e produções sobre a música nos anos iniciais da educação básica. E, em busca da discussão pretendida, elencamos como objetivos específicos:

- Discutir as bases da música e sua presença no currículo escolar;

- Conhecer os possíveis benefícios que podem ser proporcionados pela música às crianças dos anos iniciais da educação básica;

- Explanar o que se tem produzido academicamente sobre a presença da música nos anos iniciais da educação básica.

Para alcançar os objetivos propostos, trazemos como aporte metodológico a realização de uma pesquisa bibliográfica exploratória a partir da revisão bibliográfica sistemática, tendo como lócus de pesquisa a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Fizemos um recorte temporal de 10 anos, ou seja, de 2013 a 2023, para que possamos entender e discutir o que se tem produzido nos últimos anos sobre a música nos anos iniciais da educação. Autores como Adorno Junior e Cipolo (2017), Esperidião (2012), Ferraz e Fusari (1992), Freire (1979), Jeandot (1993), Oliveira, Faria e Gomes (2013), Penna (1990), Rossi (2006), e Saviani (2000) constituirão a fundamentação teórica desta pesquisa.

Inicialmente, buscamos estudos e teorias sobre a música, com o propósito de entender um pouco mais sobre a relação entre ela e a educação. Leituras e fichamentos das obras de diversos autores foram feitos para uma melhor compreensão acerca das teorias sobre música e seus pressupostos também em relação à educação. Posteriormente, promovemos uma série de diálogos com os autores, discutindo pontos de vista e evidências presentes em seus estudos sobre a música nas escolas, oportunizando a revisão bibliográfica sistemática na base de dados citada no início deste tópico.

2. A MÚSICA E UMA BREVE SÍNTESE DE SUA HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

A música existe desde os primórdios da humanidade, tendo sua marca na pré-história com os nossos antecessores que descobriam, através da natureza, os barulhos e traços sonoros de variados elementos no lugar em que eles viviam. Como apontado por Houaiss (2001 apud Bréscia, 2003, p. 25) a música vem de uma “combinação harmoniosa e expressiva de sons, é a arte de se expressar por meio destes, em cada época, civilização etc.”. Com o passar do tempo, a música perpassou eras como forma de comunicação, para expressar sentimentos como alegria, tristeza, entre outros, com os habitantes de determinadas localidades.

As civilizações foram se expressando através de sons de forma harmoniosa e isto evoluiu ao decorrer do tempo, em diversificadas épocas, tendo como exemplo a própria expansão do catolicismo através dos Jesuítas no Brasil, que seduziam os indígenas à catequização com músicas e cerimônias religiosas.

No Brasil os padres logo perceberam na música um meio eficaz de sedução e convencimento dos indígenas, e embora a Companhia de Jesus tivesse surgido em meio ao espírito austero da Contra-Reforma, e seus regulamentos fossem pouco afetos à prática musical, referências à música em cerimônias religiosas e eventos profanos, realizada sobretudo por indígenas, são encontradas em relatos desde pouco tempo depois da chegada dos jesuítas no Brasil até sua expulsão em 1759. (Holler, 2005, p. 1133)

Assim, o “ensinar” com música tornou-se algo interessante para se trabalhar com o ser humano, sendo a música utilizada como forma de convencimento, educação e lazer. Isso se dá também nas relações da educação moderna, nos sistemas educacionais antigos até os atuais, de forma que, com o passar dos anos, foram criadas leis afirmativas que asseguram o ensino da música nas escolas. A música e outras linguagens contidas na Arte estavam dentro da LDB de 1971, sob a nomenclatura Educação Artística.

[…] a Educação Artística, que foi incluída no currículo escolar pela Lei 5.692/71, houve uma tentativa de melhoria no ensino de Arte na educação escolar, ao incorporar atividades artísticas com ênfase no processo expressivo e criativo dos alunos. Com essas características, passou a compor um currículo que propunha valorização da tecnicidade e profissionalização em detrimento da cultura humanística e científica predominantemente anteriores. Paradoxalmente, a Educação Artística apresentava, na sua concepção, uma fundamentação de humanidade dentro de uma lei que resultou mais tecnicista. (Fusari; Ferraz, 1992, p. 15-16)

Sobre o período de transição, podemos dizer que a mudança da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1971 para a de 1996 trouxe significativas alterações no que diz respeito à música no contexto educacional brasileiro, já que a LDB de 1996 incluiu a disciplina “Arte” como parte do currículo escolar, abrangendo diversas expressões artísticas, incluindo a música. Isso representou uma mudança significativa em relação à LDB de 1971, que não abordava a arte de forma tão abrangente.

Contudo, a música em si não é incluída como deveria ser nas escolas, assim como ocorre com a dança, linguagens artísticas que foram quase apagadas pelas artes visuais como pinturas e desenhos. Mesmo em tanto tempo da Educação Artística como disciplina obrigatória no ensino básico, a música, apesar de seu caráter benéfico, não se tornou tão atraente a ponto de andar de mãos dadas com as artes visuais.

Penna (2004, p. 23) comenta sobre essa situação, expondo a indefinição das interpretações sobre “Arte”:

A atual LDB, estabelecendo que “o ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (Lei 9.394/96 – art. 26, parágrafo 2º), garante um espaço para a(s) arte(s) na escola, como já estabelecido em 1971, com a inclusão da Educação Artística no currículo pleno. E continuam a persistir a indefinição e ambiguidade que permitem a multiplicidade, uma vez que a expressão “ensino de arte” pode ter diferentes interpretações, sendo necessário defini-la com maior precisão.

Sobre isso, Oliveira, Faria e Gomes (2013, p. 741) comentam:

Após décadas de discussões e modificações, presencia-se na escola atualmente uma disciplina de Arte voltada apenas para o desenvolvimento de Artes Visuais, em detrimento das outras formas de expressão artística, apesar dos documentos de Diretrizes da Educação contemplarem esta área como polivalente, envolvendo Artes Visuais, Dança, Teatro e Música.

A partir das discussões acima, podemos dizer que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 trouxe algumas mudanças significativas em relação à música no contexto educacional. Uma das principais mudanças relacionadas à música na LDB de 1996 envolveu a inclusão da disciplina de “Arte” como parte integrante do currículo escolar, abrangendo não apenas a música, mas também outras expressões artísticas como artes visuais, teatro e dança. Antes da LDB de 1996, a música podia estar inserida em um currículo como disciplina autônoma, mas a nova lei trouxe uma abordagem mais abrangente e integrada das expressões artísticas.

A inclusão da disciplina “Arte” na LDB de 1996 reconheceu a importância das manifestações artísticas para a formação integral dos estudantes, incentivando a criatividade, a sensibilidade estética e o desenvolvimento cultural. Essa mudança também refletiu uma compreensão mais ampla das artes como uma área de conhecimento interdisciplinar, permitindo que os alunos explorassem diferentes formas de expressão artística.

Embora a LDB de 1996 tenha abordado a importância da arte no currículo escolar, incluindo a música, as diretrizes específicas para o ensino de música não foram detalhadas de forma extensiva nessa lei. Questões como a formação de professores de música, os conteúdos específicos da disciplina e as estratégias de ensino foram mais detalhadas em legislações complementares, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para Arte.

Em resumo, a LDB de 1996 trouxe uma mudança importante ao incluir a disciplina “Arte” como parte do currículo escolar, reconhecendo a música como uma das expressões artísticas a serem abordadas. Essa mudança refletiu uma abordagem mais integrada das artes e sua relevância para a formação educacional dos estudantes.

A música, com todos os seus atributos, é bastante desvalorizada de forma que não é devidamente explorada no ensino básico, ficando de lado mesmo com a ciência de sua importância para a criança. Mesmo com leis afirmativas e sua abrangência na própria Base Nacional Comum Curricular, a música acaba passando de forma discreta em meio às outras linguagens da Arte. Como diz Souza (1992, p. 20)

A utilização da música na escola apresenta aspectos bastante significativos para a vida das crianças, jovens e adultos, trazendo a evidência de uma maior consciência de si próprio, o respeito e a compreensão do outro, o exercício do pensamento crítico e a ação estimuladora da criatividade na aquisição do conhecimento através da música.

Assim, notamos que a música tem o seu valor em meio às Artes e suas formas de linguagem e que não se pode desprezá-la já que essa linguagem representa diversificadas possibilidades para a construção do conhecimento de cada indivíduo.

2.1 DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO DE MÚSICA NAS ESCOLAS E SUAS LEIS ASSEGURADORAS

Especialmente no contexto brasileiro, as escolas têm passado por diversas lutas, conquistas e, ocasionalmente, regressões. Assim, a educação vive seus momentos de acordo com o contexto em que está posta. Neste sentido, com o passar dos anos, leis foram estudadas e votadas para a regulamentação do ensino da música nas escolas, como a Lei nº 13.278/16, ampliada da Lei nº 11.769/08, e que foi sancionada com o princípio de reorganizar o formato de ensinar, ao trazer as artes visuais, teatro, música e dança com melhorias constituídas no currículo a partir da data da divulgação da lei, propondo um prazo de 5 anos para que os professores tenham a formação para tais atribuições. Isso promove a maior universalização destas linguagens, contudo, existem desafios a serem enfrentados para universalização completa e também para o reconhecimento da música como um importante instrumento de educação.

A LDB de 1996, sancionada no 20 de dezembro daquele ano, e que se encontra em vigor, propôs diversas implementações para a educação, como o ensino obrigatório da educação infantil e a obrigatoriedade do componente curricular Arte, em substituição à Educação Artística, versando, em seu Art. 26 – § 2º, que “O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. Este mesmo artigo foi alterado em 2013, a partir da Resolução CNE/CEB nº 12/2013, que diz que “não há orientações específicas para o tratamento das diferentes linguagens artísticas, como demandado pelos profissionais da área de Arte.” (Brasil, 2013, p. 7). Apesar da atualização, seu texto não deixa totalmente claro como a música deve ser entendida, se é obrigatória dentro da disciplina Arte ou como componente curricular a parte, isso gerou muitos empecilhos para o ensino da música, o que, de acordo com Esperidião (2012, p. 145), “resultou num grande obstáculo para a afirmação da Música como disciplina, no espaço escolar”. A má compreensão desse parecer pode levar à interpretação que a música não é tão importante quanto as outras linguagens da Arte, e que há a possibilidade de se trabalhar a disciplina de Arte conforme cada docente deseje, o que compromete o ensino não só da música, mas também das outras linguagens.

Santomé (1995, p. 165) afirma que “[…] os currículos planejados e desenvolvidos nas salas de aula vêm pecando por uma grande parcialidade no momento de definir a cultura legítima, os conteúdos culturais que valem a pena”, o que reafirma a importância desse currículo bem formado e planejado, que leve em conta a relação entre educação e Arte, em uma equidade que beneficie e valorize a cultura de cada aluno.

É de suma importância entender como a música pode transformar alguém e que a Arte influencia nas aulas de outras matérias, que ocultam, de certa forma, a arte da música.

Para Rossi (2006, p. 111-112), a música:

[…] aparece sob várias formas: como estimuladora para outras matérias, como material de estudo da literatura e da poesia, como apoio para fazer relaxamento e em inúmeras outras ocasiões; contudo, raramente é encarada como área específica de conhecimento. Entretanto, a música está presente de forma maciça na sociedade, que faz uso, inclusive, de seu poder manipulador. Entende-se então, que é justamente a instituição escolar que deve se apropriar de todos os conteúdos sobre essa forma de arte para transformar a música em conhecimento e, com isso, ampliar o horizonte intelectual e artístico dos jovens.

Assim, percebemos que a música tem os seus desafios perante a sala de aula e que os professores necessitam alavancar seus conhecimentos sobre a música de forma mais fundamentada e concisa, para trabalhá-la em uma melhor figuração com as crianças.

3. ESTUDOS E PRODUÇÕES NA BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES (BDTD)

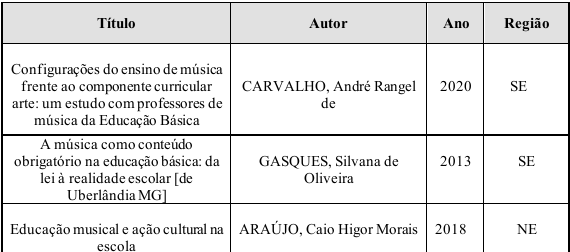

Inicialmente, encontramos 103 trabalhos a partir das palavras-chave: Música, Educação Básica e Prática Docente. Um trabalho instigante com o título “A linguagem musical e as práticas músico-educativas para o desenvolvimento de habilidades na educação infantil: um estudo na Unidade de Educação Básica Bernardina Spíndola” (Castro, 2020) foi rejeitado em função da não compatibilidade com o objetivo deste presente trabalho, mas foi promovida uma leitura de grande valia por se tratar de práticas músico-educativas para o desenvolvimento de habilidades na educação infantil. Ao todo, foram 99 trabalhos descartados, isto em função de títulos repetidos e alguns com temas que se afastavam muito do objetivo de estudo desta pesquisa. Portanto, foram selecionados 4 trabalhos que se aproximam do interesse de pesquisa deste trabalho, que serão melhor apresentados no Quadro 1 a seguir.

Quadro 1: Resultados dos trabalhos selecionados através das palavras chave: música, educação básica e docente.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

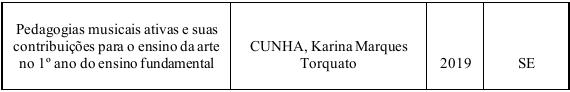

Pela quantidade pequena de trabalhos encontrados com um cunho específico voltado ao norte de pesquisa do presente trabalho, resolvemos realizar uma nova busca com uma menor quantidade de palavras-chave. As palavras-chave desta segunda tentativa de pesquisa na BDTD foram: Música e educação básica.

Ao fazer a pesquisa, 418 trabalhos foram encontrados. Todos os 4 trabalhos citados no Quadro 1 foram encontrados nesta busca. No entanto, essa busca ficou extremamente ampla e foi analisada com base nos títulos e assuntos abordados em cada trabalho, de forma que os 99 títulos descartados anteriormente foram encontrados. Entendendo que seriam muitos títulos a analisar, fizemos uma nova configuração na busca avançada da BDTD, na qual foram relevada apenas obras de autores que se localizavam na região nordeste, a fim de valorizar as produções de autores desta região. Assim, foram encontrados 70 trabalhos que se relacionavam com a música, mas somente 3 continham relação com o presente trabalho. Isto se deu porque a maioria dos trabalhos não tinham coerência com a presente pesquisa, títulos repetidos e também a incapacidade de acesso de alguns trabalhos em repositórios ou qualquer link. Portanto, ficaram 3 trabalhos, além dos anteriores, que condizem a essa revisão, que serão melhor explanados no Quadro 2 a seguir.

Quadro 2: Resultados dos trabalhos selecionados através das palavras chave: música e educação básica.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

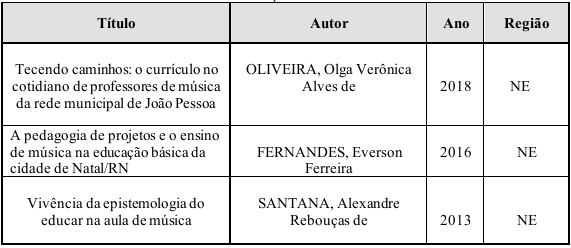

Ao estabelecer as relações dos trabalhos encontrados com o presente estudo, verificamos os resumos das obras encontradas na BDTD, sendo que, após essa etapa, nenhuma foi descartada por se tratarem de trabalhos que se conectam de alguma forma com os objetivos desta pesquisa. Observamos que, na verdade, os trabalhos encontrados e postos nos Quadros 1 e 2 analisam questões sobre a educação musical que se passam no âmbito prático, nas aulas de música. Os Quadros 1 e 2 possuem trabalhos que apresentam importantes análises para o campo de pesquisa norteadora deste trabalho.

Quadro 3: Resultado final dos trabalhos selecionados

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Observamos que, das 7 obras encontradas, 4 foram propostas por pós-graduandos em Música, 2 foram propostas por pós-graduandos em Educação e 1 foi proposta por um pós-graduando em Docência Básica, o que demonstra que pós-graduandos em Música têm interesse para a pesquisa em relação a aulas de música, não só nas salas de aula, mas também em projetos sociais. O levantamento ainda mostra que nenhuma tese foi produzida com relação à proposta de pesquisa do presente trabalho, tendo somente as 7 dissertações de mestrado citadas. Vale também ressaltar que nesta pesquisa utilizamos 4 trabalhos publicados em universidades do nordeste para uma maior inclusão de pesquisas próximas do nosso âmbito cultural.

3.1 DAS CONTRIBUIÇÕES DOS TRABALHOS ENCONTRADOS

Logo depois da leitura parcial dos trabalhos citados acima, nossas ponderações foram separadas em 2 categorias, sendo 5 pesquisas em relação à prática docente e 2 pesquisas em relação à realidade das aulas de música na escola pública de ensino básico. Na categoria das práticas docentes, foram incluídos os trabalhos de Araújo (2018), Carvalho (2015), Fernandes (2016), Oliveira (2018) e Santana (2013), este último autor traz uma abordagem mais específica, mas que envolve a educação em uma visão epistemológica da educação musical.

Carvalho (2015) traz um estudo que busca compreender como o professor de música atua na Educação Básica, considerando a inserção da música como conteúdo obrigatório no componente curricular Arte. O estudo tem como objetivo geral entender os saberes necessários à atuação profissional do professor de música frente ao currículo de Arte, e como objetivos específicos, analisar como os professores de música interpretam e aplicam a BNCC Arte em suas práticas pedagógicas e como a música está sendo implementada no currículo da escola. A metodologia utilizada foi a pesquisa documental e entrevistas com quatro professores de Música que atuam no Ensino Fundamental.

Nesse estudo, os resultados mostram que os saberes necessários à atuação profissional variam de acordo com o componente curricular que o professor trabalha (Música ou Arte), e que os professores tiveram contato superficial com a BNCC Arte, considerando que ela poderia desvalorizar o campo de conhecimento da Arte. O estudo também revela que a unidade temática Artes Integradas não é uma realidade na prática docente dos entrevistados, e que as demais linguagens artísticas são abordadas de forma isolada do conteúdo de música. A pesquisa aponta para a necessidade de inserir e experimentar a BNCC Arte na formação acadêmica-profissional dos licenciandos em música, para que eles possam refletir sobre as possibilidades e os desafios de aplicar este documento na Educação Básica. O estudo espera contribuir com a formação de professores de música para a atuação na educação básica, frente aos desafios impostos pelo componente curricular Arte.

Fernandes (2016) traz uma pesquisa que estuda o uso da Pedagogia de Projetos como metodologia para o ensino de música nas escolas de Educação Básica de Natal – RN. O objetivo principal é analisar como essa metodologia é aplicada nas aulas de música e quais os seus efeitos no processo de ensino-aprendizagem musical. A pesquisa se baseia em autores da Educação e da Educação Musical que discutem a Pedagogia de Projetos e a situação da música no currículo escolar brasileiro. A pesquisa utiliza métodos mistos, qualitativos e quantitativos, para coletar dados. Primeiro, foi feito um questionário para identificar as escolas e professores de música que usam a Pedagogia de Projetos. Depois, foram observadas duas turmas de duas escolas, uma pública e uma particular, que desenvolviam aulas de música com projetos. Os dados foram registrados em diário de campo e gravações de áudio e vídeo. Os resultados mostram que a Pedagogia de Projetos é muito usada pelos professores de música de Natal – RN, e que ela ajuda a integrar conteúdos e disciplinas e a envolver os alunos nas atividades, despertando interesse e favorecendo a educação musical escolar. Porém, também se observa que há confusões sobre o conceito de projeto, por causa de diferentes usos e teorias, e que há falta de publicações sobre o ensino de música com a Pedagogia de Projetos.

Já Araújo (2018) apresenta os resultados de uma pesquisa realizada na educação básica focada no desenvolvimento de uma ação cultural. O objetivo era ressignificar a instituição escolar como um espaço cultural na sociedade. Para isso, foram realizadas reflexões teóricas sobre os múltiplos significados dessa abordagem, juntamente com as colaborações práticas dos membros da comunidade escolar (alunos, professores e gestores).

A pesquisa foi conduzida na Escola Municipal Ivonete Maciel de Ensino Fundamental I, na cidade de Natal – RN. Participaram 2 educadores musicais, 14 professoras pedagogas, 6 professoras de disciplinas específicas, coordenadores e diretores que intermediaram o processo. A metodologia incluiu observação participante, entrevistas individuais e grupais, registros audiovisuais, diário de campo, pesquisa bibliográfica e documental.

Os resultados indicaram que 11 músicas diferentes do músico local homenageado foram trabalhadas, além das músicas apreciadas ou utilizadas como música ambiente. Cada turma desenvolveu atividades com, no mínimo, duas músicas. Os principais conteúdos abordados incluíram apreciação musical e audiovisual, canto, alfabetização através da leitura, interpretação e escrita das letras, estudo da biografia do artista local, desenho musical, patrimônio material e imaterial da cidade de Natal, ecologia e meio ambiente, dança, teatro e expressão corporal, artesanato e linguagem de sinais para surdos (LIBRAS).

Em conclusão, Araújo (2018) defende a concepção de escola como espaço cultural ativo na sociedade, permitindo novas conexões entre os conteúdos curriculares e maior participação da comunidade escolar, bem como o empoderamento dos educadores musicais para ressignificar a instituição escolar e o setor de produção cultural.

Oliveira (2018), em sua investigação, diz que o texto apresentado é uma pesquisa sobre como os professores de música que atuam no ensino fundamental em João Pessoa elaboraram seus currículos para a área. A publicação utiliza referenciais teóricos dos estudos curriculares e do cotidiano, e analisa o currículo como discurso e como processo de ressignificação das experiências dos professores.

Oliveira (2018) também identifica as fontes, os critérios e as concepções dos professores de música sobre a música na educação básica. O texto apresenta os resultados da pesquisa, que mostram que o processo de criação curricular é marcado por influências e táticas que se revelam na tessitura cotidiana dos professores. A autora conclui que a criação curricular é um processo inventivo voltado para/nascido do cotidiano, e que reconhecer o papel do professor de música nesse processo é essencial para a área.

Por fim, Santana (2013) apresenta uma pesquisa empírica que busca explorar novas formas de abordar a formação humana no espaço escolar tradicional, baseada na teoria da “Epistemologia do Educar” de Dante Galeffi. Essa teoria, que tem uma perspectiva transcomplexa, envolve elementos como autoconhecimento, dialogia, polilógica e atitude filosófica, além de conceitos como deixar o outro ser o caminho de sua vida e caminho óctuplo. O texto também utiliza a obra “Fenomenologia da percepção” de Merleau-Ponty para fundamentar uma outra abordagem para o corpo no processo de construção e formação do ser humano.

Após esta explanação, Santana (2013) propõe uma metodologia em Educação Musical que articula teoria e práxis, utilizando o corpo, música instrumental, canção, diálogo, reflexão e expressão como dispositivos metodológicos para vivenciar conteúdos como propriedade do som. O texto mostra que essa pesquisa qualitativa evidenciou uma possibilidade de abordagem condizente com o cenário atual de formação e educação humana, de base transcomplexa e fenomenológica, na qual a experiência, reflexão e tempo se revelaram como categorias importantes no processo de ensino-aprendizagem.

O texto também traz uma oportunidade de reflexão sobre o modelo de plano de aula vigente, outro paradigma para a função da Música no espaço escolar regular, uma abordagem diferente para o corpo na apreciação musical e reflexões acerca do objeto canção como catalisador de intenções artístico pedagógicas.

Para dar continuidade neste trabalho, vamos analisar a segunda categoria em relação a realidade das aulas de música na escola pública de ensino básico, com os autores Gasques (2013) e Cunha (2019).

Gasques (2013) traz uma dissertação de mestrado que investiga as dificuldades e possibilidades de implementar a Lei nº 11.769/2008, que torna obrigatório o ensino da música na educação básica. Para isso, o autor utiliza a pesquisa qualitativa, baseada em fontes bibliográficas, documentais e nas representações de profissionais da educação da rede pública municipal de Uberlândia e da Universidade Federal de Uberlândia.

A pesquisa de Gasques (2013) é dividida em três capítulos: o primeiro analisa a música na sociedade capitalista e sua relação com a educação crítica; o segundo reflete sobre o ensino da música no contexto histórico das políticas educacionais no Brasil; e o terceiro apresenta os resultados e as reflexões da pesquisa de campo. O autor conclui que o ensino da música nas escolas enfrenta vários obstáculos, como a falta de infraestrutura, de professores especializados e de concursos públicos. Ele também aponta que é necessário valorizar a profissão docente e integrar os saberes e práticas da Arte, da Ciência e da Tecnologia, para promover uma educação emancipatória e superar o paradigma disciplinar.

Já Cunha (2019) discute a subutilização das linguagens da Arte (Música, Dança e Teatro) em sala de aula, atribuindo isso à falta de formação dos professores, falta de materiais de apoio e recursos lúdicos. Ele questiona como as pedagogias musicais ativas de Rítmica Dalcroze e abordagem Orff-Schulwerk podem contribuir para o ensino e aprendizagem da Arte, considerando os desafios da prática docente, o Currículo Comum de Arte para o Ensino Fundamental de Bauru e as necessidades dos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental. A pesquisa teve como objetivo apresentar as contribuições da Rítmica Dalcroze e da abordagem Orff-Schulwerk para superar os desafios do ensino e aprendizagem da Arte no contexto do 1º Ano do Ensino Fundamental. Para isso, foi necessário apresentar as tendências pedagógicas que orientaram o ensino da Arte no Brasil, as pedagogias musicais de Rítmica Dalcroze e abordagem Orff-Schulwerk, e o Currículo Comum de Arte para o Ensino Fundamental. A pesquisa, que se caracteriza por uma abordagem qualitativa com intervenção, concluiu que os princípios de Música e movimento podem proporcionar aos alunos a aprendizagem da Arte de forma integrada, promovendo o protagonismo e a criatividade dos alunos.

Ao trazer as abordagens de todos os textos, percebemos que os autores trouxeram temas que foram inquietações para eles em relação à prática da educação musical e de sua realidade nas salas de aula da educação básica ou em projetos sociais, os quais promovem a criatividade, desenvolvimento cognitivo e benefícios para a vida dos indivíduos quando a linguagem musical usada adequadamente.

4. CONSIDERAÇÕES MOMENTÂNEAS

Através de uma abordagem bibliográfica de vários autores que versam sobre a educação musical e também sobre a prática docente que ocorre em diversas localidades do Brasil, desenvolvemos uma linha de raciocínio em que a música é uma área de grande importância para a formação dos estudantes e que é uma ferramenta pedagógica muito relevante para a aprendizagem. Como dito no início deste trabalho, buscamos a compreensão de alguns estudos sobre as aulas de música do ensino público básico, isto é, seus desafios para com a educação brasileira até então trazida no referencial teórico e na revisão bibliográfica sistemática do presente trabalho. A música na aprendizagem deveria estar sempre presente nas discussões no âmbito educacional brasileiro.

Como músico e futuro educador, me senti na necessidade de abordar uma questão inquietante como os desafios e estudos que existem em relação às aulas de música no ensino público básico de nossa educação e então trazê-los de forma a explorar e compreender o que já se possui sobre música nos anos iniciais da educação. Araújo (2018), Carvalho (2015), Cunha (2019), Fernandes (2016), Gasques (2013), Oliveira (2018) e Santana (2013) foram os autores encontrados por meio da BDTD que se relacionam com o presente trabalho e que trouxeram o entendimento do que ocorre nos currículos e também em sala de aula nos variados focos da educação musical. Foram 7 trabalhos com foco nas aulas de música, seja na visão do aprendiz ou do docente em Artes nos anos iniciais da educação. Assim como o autor do presente texto, foi verificado com as pesquisas dos autores contidos na revisão sistemática desse trabalho que eles também foram instigados a partir de suas experiências como profissionais da educação, o que nos levou a pensar que o professor precisa repensar suas metodologias para então atuar. Sobre isso, Zagnel (2012, p. 17) diz em relação ao currículo e atuação do professor com suas metodologias:

[…] antes de tudo, ele tem de acreditar na metodologia com a qual pretende trabalhar e impregnar-se de suas ideias, para, assim, ter condições de atuar adequadamente. De nada adianta um grande conhecimento teórico sobre métodos se o professor não se identifica com sua filosofia, não se propõe a se transformar, a crescer e, especialmente, a respeitar e a amar seus alunos e a viver a música dentro de si.

A partir desse pensamento, concluímos que o professor necessita, antes de tudo, pensar no que o aluno há de aprender e se identificar através das particularidades de cada um, para que então possa fazer um trabalho com excelência, como os autores no referencial teórico desta pesquisa trouxeram.

Os pesquisadores citados reconhecem que a educação básica é importante para o desenvolvimento da formação cultural e que o componente curricular Arte com suas 4 linguagens (Dança, Teatro, Música e Artes visuais) tem funções e papeis interdisciplinares para com a formação do indivíduo quando tratada da forma que deveria ser. Vale ressaltar a obrigatoriedade do ensino da música com a Lei nº 11.769/2008, que torna obrigatório o ensino da música na educação básica, a qual não é levada em conta até hoje, pois, como dizem Gasques (2013) e Cunha (2019), falta conscientização de alguns professores em relação às suas formações, havendo a necessidade de se especializar na área e buscar aperfeiçoar suas metodologias. Dito isso, verificamos que, mesmo com uma diferença de 6 anos entre suas obras, Gasques (2013) e Cunha (2019) expõem que a situação tem sido descrevida quase da mesma forma, apontando a necessidade da criação de políticas mais rígidas para a intervenção dessa situação.

Neste estudo, foi observado que os autores abordaram e consideraram em suas pesquisas que o docente, ao mesmo tempo que necessita de buscar formações para si em relação ao ensino de música na educação básica, para que possa executar um trabalho de excelência, também necessita de estrutura social e cultural para que possa progredir com as suas ideias, sem falar de os órgãos do governo precisam organizar concursos e cursos de capacitação para que os professores possam desenvolver suas atividades com maestria.

Em suma, procuramos ter em vista o que os autores aqui abordados têm a oferecer e contribuir em relação ao entendimento dos desafios das aulas de Música na escola pública básica, seja na prática docente ou seja explanando a realidade destas aulas. É necessário o reconhecimento da Música como linguagem da Arte, de forma que seja valorizada como uma linguagem muito importante na vida dos cidadãos brasileiros. É uma estrada árdua, com diversos obstáculos, mas precisa ser percorrida para a melhoria do futuro da nação.

A discussão desta pesquisa não se encerra aqui, já que se trata de um domínio que tem ainda que ser muito discutido para que possamos chegar ao ponto de melhorar a educação musical no ensino básico brasileiro através da aplicação dos benefícios do ensino de Música. As obras aqui estudadas demonstram que há uma produção limitada em relação ao tema e que ainda são necessárias muitas discussões teóricas e compreensões práticas dos benefícios da música na educação, bem como a quebra de enraizamentos no esquema de educação atual, insuflados no corpo docente das escolas. A partir de tudo já visto até aqui, a integração da Música no sistema educacional e a sua correta exploração se configuram em boas formas para potencialização a formação integral e cidadã dos brasileiros.

5. REFERÊNCIAS

ADORNO JUNIOR. Ademir Pinto; CIPOLO, Eva Sandra Monteiro. Musicalização no processo de aprendizagem infantil. Revista científica UNAR, Araras, v. 15, n. 2, p. 126-141, 2017. Disponível em: https://revistaunar.com.br/cientifica/documentos/vol15_n2_2017/09_MUSICALIZA%C 3%87%C3%83O_NO_PROCESSO.pdf. Acesso em: 12 out. 2023.

ALEXANDRIA, Aurenice Oliveira de. Oficina de Música em um centro de atenção psicossocial para usuários de álcool e outras drogas: relatos de experiências. 37 f. 2019. Monografia (Especialização em Atenção a Usuários de Drogas no SUS) – Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte – MG, 2019.

ARAÚJO, Caio Higor Morais. Educação musical e ação cultural na escola. 2018.

204f. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal – RN, 2018.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União. Brasília – DF: Presidência da República [1996]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 15 nov. 2023.

BRASIL. Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica. Diário Oficial da União. Brasília – DF: Presidência da República [2008]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11769.htm. Acesso em: 02 nov. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília – DF, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Parecer e Projeto de Resolução CNE/CEB n. 12/2013. Define Diretrizes Nacionais para a Operacionalização do Ensino de Música nas Escolas. Diário Oficial da União. Brasília – DF: Presidência da República [2013]. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=148 75-pceb012-13&category_slug=dezembro-2013-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 18 out. 2023.

BRÉSCIA. Vera Lucia Passagno. Educação Musical: Bases Psicológicas e Ação Preventiva. São Paulo: Átomo, 2003.

CAMELO, Marcelo. O Vencedor. Pétropolis, RJ: BMG, 2003 (3:20 min). Disponível em: https://www.letras.mus.br/los-hermanos/67545/. Acesso em: 15 nov. de 2023.

CARVALHO, André Rangel de. Configurações do ensino de música frente ao componente curricular arte: um estudo com professores de música da Educação Básica. 133 f. 2020. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte – MG, 2020.

CASTRO, Kátia Regina dos Santos. A linguagem musical e as práticas músicoeducativas para o desenvolvimento de habilidade na educação infantil: um estudo na Unidade de Educação Básica Bernardina Spíndola. 232 f. 2020. Dissertação (Mestrado em Gestão de Ensino da Educação Básica) – Universidade Federal do Maranhão, São Luís – MA, 2020.

CUNHA, Karina Marques Torquato. Pedagogias musicais ativas e suas contribuições para o ensino da arte no 1º ano do ensino fundamental. 2019. Dissertação (Mestrado em Docência para a Educação Básica) – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, São Paulo – SP, 2019.

ESPERIDIÃO, Neide. Educação musical e formação de professores: suíte e variações sobre o tema. São Paulo: Globus editora, 2012.

FERNANDES, Everson Ferreira. A pedagogia de projetos e o ensino de música na educação básica da cidade de Natal/RN. 159f. 2016. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal – RN, 2016.

FREIRE, Paulo. Pedagogia social. 28. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

FERRAZ, Maria Heloisa Correa de Toledo; FUSARI, Maria Felisminda de Rezende e. Arte na Educação Escolar. São Paulo: Cortez, 1992.

FERREIRA, Martins. Como usar a música em sala de aula. 5 ed. São Paulo: Contexto, 2006.

GASQUES, Silvana de Oliveira. A música como conteúdo obrigatório na educação básica: da lei à realidade escolar [de Uberlândia MG]. 148 f. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia – MG, 2013.

HOLLER, Marcos. A música na atuação dos jesuítas na América Portuguesa. In: CONGRESSO ANPPOM, 15., 2005, Rio de Janeiro. Anais […]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005.

JEANDOT, Nicole. Explorando o universo da música. São Paulo: Scipione, 1993.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

LOURO, Viviane dos Santos. Educação musical e deficiência: propostas pedagógicas. São José dos Campos, SP: Ed. Do Autor, 2006.

OLIVEIRA, Olga Veronica Alves de. Tecendo caminhos: o currículo no cotidiano de professores de música da rede municipal de João Pessoa. 150 f. 2018. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa – PB, 2018.

OLIVEIRA, Patrícia Mertzig Gonçalves de; FARIA, Luciana Carolina Fernandes de; GOMES, Edigar Alves. A Música No ensino básico: Uma perspectiva histórica da presença da música nas escolas brasileiras. Colloquium Humararum, São Paulo, v. 10, n. Especial, 2013. p. 738-746. Disponível em: https://www.unoeste.br/site/enepe/2013/suplementos/area/Humanarum/Educa%C3%A7%C3%A3o/A%20M%C3%9ASICA%20NO%20ENSINO%20B%C3%81SICO%20UMA%20PERSPECTIVA%20HIST%C3%93RICA%20DA%20PRESEN%C3%87A%20DA%20M%C3%9ASICA%20NAS%20ESCOLAS%20BRASILEIRAS.pdf. Acesso em: 8 nov. 2023.

PENNA, Maura. Reavaliações e buscas em musicalização. São Paulo: Loyola, 1990.

PENNA, Maura. A dupla dimensão da política educacional na escola: I – analisando a legislação e termos normativos. Revista da ABEM, Porto Alegre, v. 10, p. 19-28, mar. 2004. Disponível em: https://revistaabem.abem.mus.br/revistaabem/article/view/358. Acesso em: 10 out. 2023.

ROSSI, Doriane. Atividades musicais extracurriculares e aulas de artes nas escolas estaduais de ensino médio do município de Curitiba. 242 f. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba – PR, 2006.

SANTANA, Alexandre Rebouças de. Vivência da epistemologia do educar na aula de música. 76 f. 2013. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal da Bahia, Salvador – BA, 2013.

SANTOMÉ, Jurjo Torres. As culturas negadas e silenciadas no currículo. In: SILVA, Tomaz Tadeu (Org.). Alienígenas na sala de aula: uma introdução aos estudos culturais em educação. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 1995. p. 159-177.

SAVIANI, Demerval. A educação musical no contexto da relação entre currículo e sociedade. Revista HISTEDBR On-line, [S.l.], n. 1, 2000. Disponível em: https://www.fe.unicamp.br/sites/www.fe.unicamp.br/files/documents/2021/01/doc2.pdf. Acesso em: 10 out. 2023.

SOUZA, Cássia Virgínia Coelho de. Música na Escola de I Grau: Repertório, Aprendizagem e Interferências na Execução Cantada. 1992. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre – RS, 1992.

1Licenciado em Pedagogia pela Uneb/Campus XII.

2Doutor em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG; Licenciado em Educação Física pela Universidade Católica do Salvador. Especialização em Educação Especial pela Uneb; Especialização em Gestão Cultural pela UFBA/IHAC; Professor adjunto da Universidade do Estado da Bahia e da Secretaria de Educação do Estado da Bahia.