REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/pa10202505181452

Ediedla Frota Queiroz

Orientador: Professor Eder Raul Gomes De Sousa

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar a efetividade da política de cotas de gênero prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, diante da prática reiterada de fraudes nas candidaturas femininas. Partindo de uma abordagem jurídico – dogmática, o estudo examina a evolução legislativa e jurisprudencial da cota de gênero, a construção histórica da exclusão feminina na política, bem como os obstáculos estruturais enfrentados pelas mulheres no processo eleitoral brasileiro. A pesquisa também investiga o papel da Justiça Eleitoral na fiscalização e punição das candidaturas fictícias, destacando as sanções aplicáveis e os mecanismos jurídicos para formalização de denúncias. Além disso, analisa as reações dos partidos políticos às exigências legais, identificando mudanças institucionais e iniciativas internas que buscam ampliar a representatividade feminina, ainda que muitas vezes limitadas por interesses estratégicos. O trabalho adota como premissa a defesa da democracia paritária e o entendimento de que a presença de mulheres nos espaços de poder é essencial para a justiça de gênero e o fortalecimento do regime democrático. A partir da análise de decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), doutrina especializada e documentos oficiais, conclui- se que, embora avanços tenham sido conquistados, a efetividade da cota de gênero ainda depende de maior rigor na fiscalização, de mudanças culturais dentro dos partidos e de uma atuação mais firme do Poder Judiciário no combate à fraude. Esta pesquisa é apartidária e visa, acima de tudo, reforçar a importância da inclusão das mulheres no processo político como um compromisso com os princípios da igualdade e da representatividade.

Palavras-chave: cota de gênero; candidaturas fictícias; Justiça Eleitoral; participação feminina; direito eleitoral.

ABSTRACT

This paper aims to analyze the effectiveness of the gender quota policy established in article 10, §3, of Law No. 9.504/1997, in light of the recurring practice of fraudulent female candidacies. Based on a legal-dogmatic approach, the study examines the legislative and jurisprudential evolution of gender quotas, the historical construction of female exclusion from politics, as well as the structural barriers faced by women in the Brazilian electoral process. The research also investigates the role of the Electoral Justice in supervising and punishing fictitious candidacies, highlighting applicable sanctions and legal mechanisms for filing complaints. Furthermore, it analyzes the reactions of political parties to legal requirements, identifying institutional changes and internal initiatives aimed at expanding female representation, although often limited by strategic interests. The study adopts the premise of defending gender parity democracy and the understanding that the presence of women in positions of power is essential for gender justice and the strengthening of the democratic regime. Based on the analysis of decisions by the Superior Electoral Court (TSE), specialized legal literature, and official documents, the study concludes that, despite progress, the effectiveness of gender quotas still depends on stricter oversight, cultural changes within parties, and a more assertive role of the Judiciary in combating fraud. This research is nonpartisan and primarily seeks to reinforce the importance of including women in the political process as a commitment to the principles of equality and representativeness.

Keywords: gender quota; fictitious candidacies; Electoral Justice; female participation; electoral law.

1 INTRODUÇÃO

A trajetória da mulher na política brasileira é marcada por lutas históricas, resistência e conquistas graduais diante de uma estrutura social e institucional consolidada sob fundamentos patriarcais. Durante séculos, as mulheres foram excluídas do processo político, silenciadas nas decisões públicas e confinadas ao espaço privado, sendo consideradas inaptas à vida pública e à representação política.

Foi somente após o movimento sufragista, no início do século XX, que as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto e puderam, paulatinamente, ocupar posições nos espaços de poder. Essa conquista marcou o início de uma longa jornada em busca de igualdade no cenário político nacional.

Apesar dos avanços normativos e da crescente presença feminina no debate político, a sub-representação das mulheres nos cargos eletivos ainda revela a persistência de barreiras estruturais e culturais no sistema eleitoral brasileiro. Nesse contexto, a instituição das cotas de gênero, por meio do artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, surge como uma política afirmativa voltada a garantir a presença mínima de 30% e máxima de 70% de candidaturas de cada sexo nas eleições proporcionais.

No entanto, a efetividade dessa medida tem sido comprometida por práticas fraudulentas, como o lançamento de candidaturas fictícias do sexo feminino, utilizadas apenas para o cumprimento formal da norma, sem qualquer intenção real de participação política.

O presente trabalho parte do reconhecimento de que tais fraudes à cota de gênero não apenas desrespeitam os direitos políticos das mulheres, mas também fragilizam a própria democracia representativa. A análise da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), aliada à reflexão doutrinária e legislativa, revela um cenário em que o ordenamento jurídico tem buscado respostas para coibir essas práticas, responsabilizando partidos e candidatos envolvidos, além de reafirmar a importância do princípio da igualdade de gênero na política.

Dessa forma, este estudo propõe-se a examinar os aspectos jurídicos e jurisprudenciais relacionados à fraude na cota de gênero, abordando desde os fundamentos históricos e sociais da exclusão feminina até as reações institucionais e partidárias diante das exigências legais.

O objetivo é contribuir para o debate sobre a efetividade das ações afirmativas no processo eleitoral e reforçar a centralidade da equidade de gênero na construção de uma democracia mais justa e representativa. A metodologia adotada neste trabalho é de natureza qualitativa, com enfoque jurídico-dogmático, voltada à interpretação e sistematização das normas jurídicas aplicáveis à temática da cota de gênero e à participação feminina no processo eleitoral.

O estudo desenvolve-se por meio de pesquisa bibliográfica e documental, com base em legislação, jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resoluções, pareceres técnicos e doutrina especializada. A abordagem é exploratória e teórica, buscando compreender a evolução normativa e jurisprudencial sobre o tema, bem como os mecanismos jurídicos disponíveis para coibir fraudes e promover a efetividade das ações afirmativas voltadas à equidade de gênero na política brasileira.

2. DO SILÊNCIO ÀS URNAS: A CONQUISTA DO VOTO FEMININO

A história da participação feminina na política brasileira é profundamente marcada por um longo percurso de invisibilidade, exclusão e resistência. Durante séculos, as mulheres foram confinadas ao espaço doméstico, sendo privadas de direitos políticos sob a justificativa de que sua “natureza” era incompatível com a esfera pública. Essa exclusão não ocorreu por acaso; foi uma consequência direta da consolidação de uma sociedade patriarcal, onde as estruturas de poder foram moldadas para sustentar a hegemonia masculina.

A frase de Simone de Beauvoir (2009, p. 14), “ninguém nasce mulher: torna-se mulher”, ilustra bem essa realidade ao enfatizar que as desigualdades de gênero são construções sociais, não inevitabilidades naturais. Isso foi absorvido pelas instituições políticas e jurídicas, resultando em séculos de silenciamento das vozes femininas nos processos decisórios, negando-lhes acesso aos espaços de poder e decisão.

No Brasil, esse cenário começou a ser questionado com mais força no início do século XX, catalisado pelo movimento sufragista. A luta pelo sufrágio feminino ganhou destaque com a figura central de Bertha Lutz, uma das líderes mais proeminentes do feminismo brasileiro. Fundadora da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF), Bertha não apenas organizou campanhas, mas também pressionou o governo pela concessão do direito de voto às mulheres.

A conquista desse direito foi formalizada em 1932, com o Código Eleitoral do governo de Getúlio Vargas, que, apesar de suas limitações como a concessão do voto somente a mulheres casadas com autorização dos maridos ou a viúvas e solteiras com renda própria (BRASIL, 1932), representou um marco histórico significativo.

Essa conquista, ainda que restrita, foi um grande passo em direção à expansão dos direitos femininos. Maria Berenice Dias (2020, p. 32) ressalta que “o sufrágio feminino não foi uma concessão graciosa do Estado, mas o resultado da persistente mobilização das mulheres que, mesmo à margem das estruturas políticas, encontraram meios de resistir e lutar por sua inclusão”.

Esse reconhecimento do voto feminino, que se ampliou com a Constituição de 1934, ao torná-lo um direito universal, igualou formalmente homens e mulheres no exercício do voto. Contudo, a participação feminina nas esferas de poder político continuaria limitada, revelando que o acesso ao sufrágio era apenas o primeiro passo de um caminho mais longo e complicado em direção à igualdade de fato.

A análise de Joan Scott (1995) expõe que a cidadania feminina sempre esteve em disputa, afirmando que “a inclusão das mulheres no universo dos direitos não significou, automaticamente, o rompimento das estruturas excludentes de poder”. Assim, mesmo após o reconhecimento legal do voto feminino, a presença das mulheres nas instâncias decisórias permaneceu marginal por décadas.

Essa persistente marginalização evoca a necessidade de um entendimento mais profundo sobre as barreiras culturais, sociais e institucionais que ainda hoje limitam a verdadeira equidade de gênero na política, mostrando que os desafios da inclusão feminina são tão relevantes agora quanto eram no passado.

O caminho para uma política verdadeiramente igualitária demanda mais do que legislações favoráveis; exige um processo contínuo de transformação cultural que reconheça, valorize e estimule a participação ativa das mulheres em todos os níveis de decisão. Como destaca Joan Scott (1995), “a luta pela igualdade de gênero envolve não apenas o acesso formal às instituições, mas também a desconstrução dos significados simbólicos atribuídos ao feminino, que historicamente serviram para justificar sua exclusão dos espaços de poder.”

2.1 Desigualdade De Gênero: Uma Herança Da Estrutura Patriarcal

Desde os tempos coloniais, as mulheres foram mantidas sob uma estrutura social patriarcal que as relegava a papéis limitados, subordinadas ao controle dos homens pais, maridos, irmãos e aprisionadas a dogmas religiosos que reforçavam sua invisibilidade.

O patriarcado, enquanto sistema de dominação baseado na supremacia masculina, organizava as relações sociais de forma a excluir as mulheres dos espaços de poder e decisão. Esse contexto não apenas impediu que expressassem suas opiniões e desejos, mas também as reduziu a objetos de reprodução e cuidados domésticos, desprovidas de direitos e vozes no âmbito público.

Essa estrutura social milenar, consolidou-se através da “supremacia masculina” e da sistemática subordinação das mulheres nos mais diversos âmbitos da vida familiar, político, simbólico e econômico. Essa configuração ganhou força a partir da consolidação da propriedade privada e da organização das primeiras sociedades agrárias, onde o controle sobre a linhagem e o corpo feminino se tornou essencial para a manutenção de heranças e alianças (ENGELS, 1884).

Para Lerner (2019), o patriarcado não é uma ordem natural, mas uma construção histórica complexa, reforçada por instituições sociais e religiosas ao longo dos séculos. Essa visão é complementada por Beauvoir (2009), que argumenta que a mulher foi historicamente posicionada como “o outro” em relação ao homem, condição que justifica sua exclusão dos espaços de poder.

A lógica patriarcal foi progressivamente institucionalizada por meio de sistemas legais, religiosos e culturais que consolidaram a centralidade do homem como detentor do poder e da autoridade. Ás mulheres foram atribuídas funções restritas à esfera privada, sobretudo, ligadas ao cuidado doméstico e à obediência, perpetuando uma divisão sexual do trabalho e da autoridade social.

De acordo com Lerner (2019), o patriarcado não surgiu de forma natural ou inevitável, mas como uma construção histórica resultante de processos sociais que estruturaram a desigualdade de gênero como um elemento funcional das primeiras organizações sociais hierarquizadas.

Exemplos emblemáticos dessa estrutura podem ser encontrados no Código de Hamurábi (século XVIII a.C.), que tratava as mulheres como propriedade dos homens, assim como no direito romano, que conferia ao pater familias poder absoluto sobre todos os membros da família.

Desse modo, o Código de Hamurábi ilustra a condição subordinada da mulher sob o poder masculino na sociedade antiga. Um exemplo paradigmático é a Lei 128, que estipula: “Se um homem tomar uma mulher por esposa, mas não fizer com ela um contrato formal, essa mulher não é esposa dele” (HAMURÁBI, 2004, Lei 128). Tal preceito evidencia que a mulher somente adquiria legitimidade na relação conjugal através do reconhecimento e das formalizações implementadas pelo homem, refletindo sua condição de objeto nas dinâmicas jurídicas e civis.

Adicionalmente, a Lei 129 reforça essa concepção ao dispor: “Se um homem tomar uma esposa e esta tiver um filho, e ele não tiver dado a ela o seu valor, essa mulher não pode ser despedida” (HAMURÁBI, 2004, Lei 129).

Este dispositivo evidencia que a condição da mulher estava vinculada ao reconhecimento financeiro e à autorização masculina, destacando a fragilidade de sua posição dentro da estrutura familiar e social. Assim, a permanência da mulher em sua posição conjugal estava dependente de critérios estabelecidos pelo homem, revelando uma patente assimetria de poder.

Essas disposições exemplificam claramente como a codificação do patriarcado se manifestava nas relações sociais cotidianas, reforçando a dependência da mulher em relação ao homem e o controle exercido sobre suas interações e direitos.

O tratamento legal das mulheres como propriedade, bem como a exigência de um contrato formal para a validação de suas relações familiares, elucidam a natureza opressiva das estruturas de poder que perpetuavam a desigualdade de gênero na Antiguidade. Assim, essas normas legais fornecem um contexto histórico fundamental para compreender as raízes da subordinação feminina.

Tais referências ilustram a natureza profundamente enraizada do patriarcado nas instituições sociais. Como observa Gerda Lerner (2019, p. 56), “os primeiros códigos legais que nos chegaram, como o Código de Hamurábi, tratavam as mulheres como propriedade de seus pais ou maridos. […] O poder do pater familias na Roma antiga expressava um domínio completo sobre a esposa, os filhos e os escravizados”.

E, ainda, como destaca Mary Beard (2018), a exclusão das mulheres do poder remonta à Antiguidade clássica, onde estruturas políticas e narrativas culturais foram moldadas para silenciar e desautorizar a presença feminina no espaço público. Segundo a autora, “as vozes das mulheres eram vistas como intrusas na arena pública desde os primeiros tempos da cultura ocidental” (BEARD, 2018, p. 23), reforçando o patriarcado não apenas como um sistema jurídico e familiar, mas também simbólico.

A análise desses sistemas revela como a dominação masculina foi institucionalizada desde os primórdios da civilização, servindo de base para a construção de uma ordem social desigual que se perpetua, sob diferentes formas, até os dias atuais.

No Brasil, a persistência de instrumentos legais restritivos é evidente até períodos relativamente recentes. O Código Civil de 1916, por exemplo, conferia às mulheres a condição de relativamente incapazes, o que implicava a necessidade de autorização do pai ou do marido para a realização de uma série de atos da vida civil, incluindo a celebração de contratos e a administração de bens. A configuração legal refletia uma profunda subordinação feminina e uma desigualdade marcante nas relações patrimoniais e familiares. Como destaca Denise Pinheiro (2021, p. 299);

No Brasil, podemos observar que instrumentos legais limitantes perduraram até recentemente. O Código Civil de 1916 considerava as mulheres relativamente incapazes, necessitando da presença do pai ou marido para praticar diversos atos da vida pública. Isso só mudou em 1962, com o advento do Estatuto da Mulher Casada, que alterou a definição de família, incluindo a mulher nas decisões; desse jeito, ela passa a ter voz, inclusive no até então denominado pátrio poder. Em 1977, conquistou-se avanço com a Lei do Divórcio, permitindo a dissolução da sociedade conjugal e a possibilidade na mudança de nome, importante para a manutenção da identidade feminina. […] (Mendes, 2023, p.297)

Portanto, a cultura de subserviência aos homens, portanto, esteve enraizada no inconsciente coletivo da maioria das mulheres e perpetuava-se nas leis, normas e até mesmo na educação materna aos seus filhos. Os homens eram livres para gerir suas vidas, mantinham o papel de destaque na sociedade, eram vistos como provedores da casa, reprodutores, intelectualmente superiores e somente eles tinham a capacidade para ocupar os cargos de decisão, inclusive de votar.

Já as mulheres, foram designadas por “Deus” a servir à família, destinadas às tarefas domésticas, regadas de moral, pudor que decorrem de sua baixa intelectualidade, portanto, eram o elemento secundário da sociedade.

O patriarcado, portanto, fundamentou não apenas a dinâmica familiar, mas também modelou a sociedade como um todo, perpetuando ideias de que a moral e a conduta feminina deveriam obedecer às normas impostas pelo homem, limitando a autonomia delas. Ao explicarem o sistema patriarcal Narvaz e Koller (2006) assim se expressaram:

Cabe destacar que o patriarcado não designa o poder do pai, mas o poder dos homens, ou do masculino, enquanto categoria social. O patriarcado é uma forma de organização social na qual as relações são regidas por dois princípios básicos: 1) as mulheres estão hierarquicamente subordinadas aos homens e, 2) os jovens estão hierarquicamente subordinados aos homens mais velhos. A supremacia masculina ditada pelos valores do patriarcado atribuiu um maior valor às atividades masculinas em detrimento das atividades femininas; legitimou o controle da sexualidade, dos corpos e da autonomia femininas; e, estabeleceu papéis sexuais e sociais nos quais o masculino tem vantagens e prerrogativas (Millet, 1970; Scott, 1995 apud NARVAZ; KOLLER, 2006, P.50).

A noção de patriarcado continua a impactar a percepção das mulheres sobre sua participação nos cargos de poder. Apesar de avanços na legislação e na criação de instituições de apoio, a discriminação persiste, limitando a atuação política feminina.

Essa internalização do machismo faz com que muitas mulheres hesitem em se envolver ativamente nas eleições, até mesmo na escolha de seus candidatos. Tais inquietações não apenas refletem uma continuação da opressão histórica, mas também demonstram a necessidade urgente de desconstruir esses padrões de pensamento.

É essencial que, além de reconhecer as conquistas já alcançadas, as mulheres continuem a lutar contra as barreiras do patriarcado vigente, promovendo uma educação crítica que incentive novas gerações a se envolverem na política e a reivindicarem seus direitos.

A história das mulheres no Brasil é marcada por resistência e luta constante; por isso, deve-se apoiar e fortalecer essas vozes, para que a participação feminina no processo eleitoral não apenas aconteça, mas seja celebrada como um direito inalienável. A mudança não virá apenas de legislações, mas sim da transformação cultural e social que envolve a desconstrução de mitos patriarcais e a afirmação da autonomia feminina.

2.2 O Patriarcado Também Veste Saia: Obstáculos Invisíveis À Representação Feminina

A lógica patriarcal não se sustenta unicamente por meio da dominação direta do homem sobre a mulher, mas também se perpetua através da profunda internalização em estruturas sociais, culturais e subjetivas.

O patriarcado opera como um sistema difuso de poder que disciplina os corpos, regula condutas e molda identidades, sendo, muitas vezes, reproduzido pelas próprias mulheres. Conforme argumenta Michel Foucault, o poder moderno não se encontra centralizado; ao contrário, ele é disperso em múltiplos pontos do tecido social. Essa característica implica que sua manutenção não depende exclusivamente da imposição externa, mas também da adesão voluntária e da vigilância mútua entre os próprios sujeitos.

Nesse contexto, o controle do corpo feminino não se limita à dominação masculina; ele pode ser exercido também por mulheres contra outras mulheres, reforçando assim padrões normativos de feminilidade, moralidade e comportamento. Este fenômeno evidencia um caráter intrínseco da cultura patriarcal, que não apenas coage, mas também incute valores que fazem com que mulheres desempenhem papéis de vigilância e controle em relação às suas pares.

Silvia Federici reflete a complexidade da dinâmica patriarcal, evidenciando que a opressão das mulheres não se dá unicamente por meio de mecanismos de dominação impostos pelo homem, mas também pela internalização e perpetuação de normas sociais por parte das próprias mulheres.

Esta “cumplicidade involuntária” revela como as estruturas patriarcais se enraízam nas práticas diárias e nas concepções de mundo das mulheres, que muitas vezes, sem perceber, atuam como agentes da continuidade das normas que as subjugam. A autora assim define;

O patriarcado não se sustenta apenas pela força dos homens, mas pela cumplicidade involuntária de mulheres que, moldadas por essa estrutura, assumem papéis de reprodução e fiscalização das normas que as oprimem.” — Silvia Federici (2017, p. 34).

A reflexão de Federici é fundamental para compreender a natureza capilarizada do patriarcado, no qual o controle e a vigilância não estão limitados à ação masculina, mas também se manifestam na adesão das mulheres a expectativas sociais e comportamentais normativas.

Assim, torna-se imperativo reconhecer que a desconstrução dessa estrutura de opressão exige não apenas o questionamento dos papéis atribuídos pelos homens, mas também uma crítica aos padrões internalizados que as mulheres perpetuam.

Outro ponto, é a perpetuação dos paradigmas patriarcais não ocorre apenas por meio de imposições externas, mas frequentemente se manifesta na esfera doméstica, especialmente na forma como as mulheres, muitas vezes de maneira inconsciente, educam seus filhos a partir de valores e papéis de gênero tradicionais. Embora sejam historicamente vítimas de opressão, muitas mães, inseridas em um contexto cultural imbuído de machismo estrutural, acabam por reproduzir normas que reforçam a supremacia masculina e a submissão feminina.

Esse fenômeno se expressa, por exemplo, quando se exige que meninas se comportem de maneira mais contida, sensível e responsável, enquanto aos meninos é concedida maior liberdade, agressividade e autonomia. Essa diferenciação nas expectativas de comportamento cria um ambiente que não apenas dar segmento a desigualdade de gênero, mas também limita o potencial de ambas as crianças, condicionando suas identidades e suas relações interpessoais.

Como observa Silvia Federici (2017), o fortalecimento do patriarcado se realiza precisamente ao se naturalizar no cotidiano, enraizando-se nas práticas educativas e afetivas que moldam a subjetividade desde os primeiros anos de vida. Essa interiorização de normas e expectativas de gênero é fundamental para a compreensão de como a opressão é mantida ao longo das gerações, tornando a luta pela igualdade de gênero uma tarefa que transcende a esfera pública e institucional.

Verifica-se que essa ordem social hierarquizada desempenhou um papel central na formação da identidade feminina, restringindo-a a estereótipos associados à fragilidade, emotividade e incapacidade decisória. Como bem aponta Denise Pinheiro Santos Mendes;

Ao analisar a história verificamos que o patriarcado refletiu na construção da mulher como ser social, vista como o sexo frágil, emotivo, com capacidades limitadas para tomar decisões analíticas e racionais, não raro dependendo da validação de um homem para ser levada a sério. (Mendes, 2023, p.299)

A análise proposta por Denise Pinheiro evidencia que o patriarcado não apenas regulou externamente o lugar da mulher na sociedade, mas também moldou profundamente sua autoimagem e percepção de valor.

Ao ser constantemente representada como frágil, emocionalmente instável e incapaz de decisões racionais, a mulher foi levada a internalizar essas características como inerentes à sua identidade. Essa internalização reforça o ciclo de dominação, pois a dependência da validação masculina torna-se parte da subjetividade feminina, dificultando o exercício pleno de sua autonomia.

Assim, os princípios patriarcais e machistas deixam de ser apenas estruturas externas de opressão e passam a operar no interior das mulheres, demonstrando que a emancipação feminina exige não apenas mudanças institucionais, mas também um processo profundo de reconstrução identitária.

Nesse contexto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em março de 2024, publicou a terceira edição do estudo Estatísticas de Gênero: Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil. Este relatório, alinhado ao Conjunto Mínimo de Indicadores de Gênero (CMIG) proposto pelas Nações Unidas, oferece uma análise abrangente sobre as condições de vida das mulheres brasileiras em diversas áreas. Principais destaques do estudo:

- Educação: As mulheres brasileiras apresentam níveis educacionais superiores aos dos homens. Em 2022, 21,3% das mulheres com 25 anos ou mais tinham ensino superior completo, comparado a 16,8% dos homens.

- Mercado de trabalho: Apesar da maior escolaridade, a taxa de participação feminina no mercado de trabalho permanece inferior à masculina. Em 2019, 54,5% das mulheres com 15 anos ou mais estavam na força de trabalho, em contraste com 73,7% dos homens.

- Trabalho doméstico e cuidados: As mulheres dedicam quase o dobro do tempo que os homens às tarefas domésticas e cuidados de pessoas. Em 2019, foram 21,4 horas semanais para as mulheres contra 11,0 horas para os homens.

- Desigualdades raciais: Mulheres pretas ou pardas enfrentam maiores desigualdades, com menor acesso à educação e ao mercado de trabalho, além de serem mais afetadas pela pobreza.

- Participação Política das Mulheres: Apesar dos avanços em diversas áreas, a presença feminina na política brasileira ainda é limitada. As mulheres representam uma parcela significativa da população, mas sua representação nos cargos eletivos permanece desproporcional. Essa sub-representação reflete barreiras estruturais e culturais que dificultam o acesso das mulheres aos espaços de poder e decisão. (grifei)

Os dados divulgados pelo IBGE revelam não apenas as desigualdades estruturais que ainda persistem, mas também os efeitos profundos da internalização de normas machistas na trajetória feminina. Ao apontar disparidades significativas em áreas como educação, mercado de trabalho e acesso à saúde, o estudo evidencia os múltiplos obstáculos enfrentados pelas mulheres na sociedade brasileira.

Especialmente no que se refere à sub-representação das mulheres em cargos políticos, a pesquisa escancara como a construção social da mulher enquanto sujeito passivo, dependente e emocionalmente incapaz continua operando como obstáculo silencioso à sua plena inserção nos espaços de decisão

Essa autoimagem, moldada historicamente por valores patriarcais, despotencializa o engajamento político feminino, tanto pela reprodução de inseguranças quanto pela resistência institucional à presença de mulheres em posições de poder. Desse modo, o relatório do IBGE confirma que a luta por equidade não é apenas jurídica ou legislativa, mas também simbólica e subjetiva.

Tais dados, ainda, evidenciam a persistência de profundas desigualdades de gênero na sociedade brasileira, reforçando a urgência de políticas públicas eficazes que não apenas promovam a equidade entre homens e mulheres, mas também assegurem o empoderamento feminino em todas as dimensões da vida social, política e econômica.

Neste cenário, em síntese verifica-se que as estruturas patriarcais e o machismo, internalizados de forma profunda ao longo de processos históricos e culturais seculares, moldaram um padrão mental coletivo que, mesmo nos dias atuais, continua a reproduzir – muitas vezes de maneira velada ou sob discursos aparentemente neutros – a discriminação de gênero. Como destaca Mendes (2021);

As estruturas patriarcais e o machismo, reproduzidos ao longo de milênios e passados de geração em geração, geraram um padrão mental difícil de transpor e que reproduz , ainda que veladamente e sob argumentos mais dissimulados, a discriminação de gênero. Quebrar esse padrão mental é essencial para uma efetiva igualdade de gênero nas práticas e discursos sociais, e essa mudança se inicia em um processo de revisão da consciência e na educação, desde a mais tenra idade de meninos e meninas, de que a característica biológica feminino e masculino não é e jamais pode ser um limitador ou estabelecer uma hierarquia do potencial humano na sociedade. (Mendes, 2021, p.p. 299 e 300) (grifei)

A autora ressalta a importância de que as distinções biológicas entre os sexos não devem jamais servir de base para estabelecer limites ou definir hierarquias em relação ao valor humano ou ao potencial de cada indivíduo. Ou seja, é necessário desconstruir concepções arraigadas que associam capacidades ou papéis sociais a critérios exclusivamente biológicos, muitas vezes reforçados em ambientes familiares, escolares e midiáticos.

Ainda que mudanças legais representem conquistas fundamentais, elas não garantem, por si só, a superação das práticas e mentalidades excludentes. Os mecanismos sociais e culturais que perpetuam a exclusão feminina costumam ser sutis, manifestando-se nos detalhes do cotidiano e nas oportunidades desiguais de ascensão a espaços de decisão, especialmente no campo político e institucional. Essa dinâmica revela que a igualdade formal, prevista em diversas legislações, ainda carece de efetividade prática.

Em síntese, reconhecer e enfrentar as raízes históricas e culturais do machismo constitui um passo essencial para a construção de uma sociedade verdadeiramente igualitária. Avançar rumo à justiça de gênero exige mais do que reformas legislativas — demanda uma transformação profunda de valores, atitudes e práticas sociais. Tal mudança só é possível por meio de uma educação comprometida com o respeito, a equidade e a valorização de todas as pessoas, independentemente de seu gênero.

Portanto, transformar mentalidades é um processo gradual, mas indispensável, e implica desafiar narrativas tradicionais que historicamente restringiram o potencial humano de meninas e mulheres.

Ao compreendermos que a equidade e a justiça social estão intrinsecamente ligadas à superação dessas estruturas, podemos, enfim, vislumbrar um futuro em que meninas e mulheres sejam realmente livres para ocupar todos os espaços a que têm direito, em condições de igualdade e dignidade.

2.3 Movimento Feminista Sufragista E A Conquista Do Direito Ao Voto.

No Brasil, a exclusão das mulheres da vida política e social esteve historicamente ancorada em uma lógica patriarcal, que as destinava quase que exclusivamente ao espaço doméstico e às funções de cuidado. Essa mentalidade restringiu severamente a participação feminina na esfera pública, impedindo que mulheres exercessem qualquer influência significativa nos rumos da sociedade.

A Constituição de 1891 foi um marco dessa institucionalização da desigualdade ao limitar explicitamente o direito ao voto aos “cidadãos do sexo masculino”. Essa medida não apenas excluiu as mulheres dos processos decisórios, como também reforçou juridicamente a ideia de sua inferioridade e subordinação ao homem.

Apesar de todos os obstáculos, o início do século XX assistiu ao surgimento de movimentos organizados por mulheres em diversas regiões do país. Esses grupos começaram a articular demandas por direitos civis, políticos e sociais, inspirados pelas lutas feministas europeias e norte-americanas.

Tais manifestações representaram o embrião do feminismo brasileiro, evidenciando uma tensão crescente entre o confinamento feminino ao espaço privado e o desejo de emancipação. Como destaca Araújo (2001), a atuação dessas mulheres revelou uma busca consciente pela superação das barreiras simbólicas e materiais impostas à sua cidadania.

Além das restrições legais, as pioneiras do movimento feminista no Brasil também enfrentaram intensos processos de invisibilização social. Muitas vezes, suas demandas eram ridicularizadas ou tratadas como desvio de conduta, dificultando a mobilização coletiva. Conforme observa Buarque de Hollanda (2018), essas mulheres desafiaram tanto resistências institucionais quanto o preconceito social, questionando abertamente o papel que lhes era reservado e abrindo caminho para futuras conquistas.

Cumpre mencionar que os períodos colonial e imperial do Brasil foram caracterizados por um sistema eleitoral excludente, voltado prioritariamente à manutenção do poder nas mãos de uma elite econômica e social restrita. O modelo vigente baseava-se no voto censitário, segundo o qual apenas homens com determinada renda ou propriedade podiam exercer o direito ao voto.

Esse sistema excluía a ampla maioria da população especialmente os pobres, as mulheres e os escravizados do processo político. Tal estrutura não apenas limitava o acesso democrático, mas também reforçava as desigualdades sociais e políticas da época.

Como apontam Nicolau (2002) e Carvalho (2008), o sistema era profundamente permeado por irregularidades e fraudes, entre as quais se destaca o voto por procuração, que permitia a transferência do direito de voto a terceiros sem mecanismos confiáveis de verificação. Essa prática comprometia a legitimidade do processo eleitoral e favorecia a manipulação por parte das elites locais, consolidando um cenário político excludente e controlado.

Convém mencionar que, considerando a evolução histórica da luta dessas mulheres, a promulgação da Constituição de 1891 representou um marco na política do Brasil ao extinguir oficialmente o voto censitário, que até então havia restringido o exercício do sufrágio a uma elite econômica e letrada. A Lei Maior de 1891¹ passou a dispor sobre o voto da seguinte maneira:

Art. 70 – São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei.

§ 1° – Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos Estados:

1°) os mendigos;

2°) os analfabetos;

3°) as praças de pré, excetuando os alunos das escolas militares de ensino superior;

4°) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia da liberdade individual.

§ 2° – São inelegíveis os cidadãos não alistáveis. (BRASIL, 1891)

Com a Proclamação da República em 1889, iniciou-se uma nova fase de reestruturação institucional voltada à adoção de valores republicanos e democráticos. No entanto, a nova Carta Constitucional, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, estabeleceu o sufrágio direto para homens alfabetizados, ainda que mantivesse restrições significativas — como a exclusão das mulheres, analfabetos, religiosos sujeitos à obediência e membros das forças armadas de baixo escalão.

Durante séculos, a participação feminina na vida política era praticamente inexistente, a justificativa era baseada em argumentos culturais, religiosos e pseudocientíficos de que as mulheres seriam intelectualmente inferiores aos homens e, portanto, incapazes de exercer plenamente sua cidadania.

O cenário começou a mudar com as ondas do feminismo que emergiram no século XIX, primeiramente nos Estados Unidos e na Europa. Deu-se nome a estas ondas de movimentos sufragistas, e foram organizados por mulheres que realizavam manifestações, escreviam artigos e promoviam debates em busca de reconhecimento político.

No Brasil, destacam-se nomes como Bertha Lutz, que fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino em 1922, e lutou ativamente pela inclusão das mulheres na vida política. Após anos de luta e engajamento, finalmente em 1932, com o Código Eleitoral, as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto – embora, inicialmente, de forma restrita e facultativa.

A conquista do direito ao voto em 1932, ocorreu por meio do Decreto 21.076/1932, do então presidente Getúlio Vargas, e representou não apenas uma vitória política, mas uma validação da luta coletiva empreendida por gerações de mulheres. Assim dispôs:

DECRETO Nº 21.076, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1932

Decreta o Código Eleitoral.

O Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil

Decreta o seguinte:

CÓDIGO ELEITORAL

PARTE PRIMEIRA

Art. 1º Este Codigo regula em todo o país o alistamento eleitoral e as eleições federais, estaduais e municipais.

Art. 2º E’ eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na fórma deste Codigo. (Grifo nosso)

Portanto, o sufragismo no Brasil representa uma etapa crucial na história da luta das mulheres por igualdade de direitos. Este movimento foi marcado por décadas de resistência, estratégias políticas e mobilizações sociais que buscavam a equiparação de gênero, especialmente quanto ao direito ao voto.

A eleição de Alzira Soriano, em 1928, para a prefeitura de Lajes, no Rio Grande do Norte, marcou um ponto de inflexão na história da participação política das mulheres no Brasil. Ela se tornou a primeira mulher eleita para um cargo político no país, em um contexto no qual o sufrágio feminino ainda não era reconhecido nacionalmente. O Rio Grande do Norte havia sido o primeiro estado a permitir o voto feminino, por meio de uma interpretação inovadora da legislação estadual (LAGO, 2003).

O apoio de políticos como Juvenal Lamartine, então presidente do estado do Rio Grande do Norte, foi decisivo para essa conquista. Lamartine havia concedido o direito ao voto feminino no estado em 1927, por meio de decreto, demonstrando que as alianças políticas eram fundamentais para o avanço da causa feminina no cenário nacional (DEL PRIORE, 2017; THOMÉ, 2018).

A vitória de Alzira não foi apenas uma conquista pessoal, mas um gesto simbólico de ruptura com as normas patriarcais vigentes. Em um período em que o espaço público era reservado quase exclusivamente aos homens, sua eleição evidenciou que as mulheres podiam e deviam ocupar cargos de poder e decisão (DEL PRIORE, 2017).

Sua gestão como prefeita foi acompanhada com atenção pela imprensa nacional e por movimentos feministas da época, como a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, liderada por Bertha Lutz. A repercussão de sua eleição funcionou como modelo de possibilidade e inspiração para outras mulheres que aspiravam à vida pública e política (THOMÉ, 2018).

Segundo Maria Aparecida de Lago (2003), Alzira enfrentou resistência tanto da elite política local quanto de parte da população, que viam sua presença no cargo como uma afronta à ordem tradicional. Ainda assim, sua atuação firme e eficiente demonstrou que as mulheres estavam plenamente capacitadas para a vida pública e política.

Alzira Soriano deve ser compreendida como um marco fundador da luta feminina pela ocupação de espaços políticos no Brasil, antecipando conquistas legislativas que viriam posteriormente, como o direito ao voto feminino em 1932, consagrado na Constituição de 1934 (COSTA, 1999).

A Constituição de 1934 consolidou o direito ao voto feminino, desta vez sem as limitações anteriores, e autorizou também que as mulheres pudessem ser eleitas para cargos legislativos. Mesmo assim, a presença feminina nas instâncias de poder permaneceu bastante tímida durante décadas.

O regime autoritário do Estado Novo (1937–1945) e, mais tarde, o período da ditadura militar (1964–1985), representaram retrocessos na participação política da população em geral, inclusive das mulheres, ao restringirem o funcionamento pleno das instituições democráticas e o exercício das liberdades civis (COSTA, 1999).

O sufrágio ao longo das décadas seguintes mostraria, ainda, que a luta pela igualdade estava longe de ser concluída. Em 1965, o voto seria estendido a todas as mulheres, tornando-se obrigatório para elas nas eleições. Em 1985, o direito ao voto finalmente foi estendido também às pessoas analfabetas, um marco na ampliação da cidadania no Brasil.

Essas conquistas, embora tardias, cimentaram um legado de resistência e determinação, ensinando que a luta pelos direitos civis e políticos é um processo contínuo, dependente de uma sociedade que precisa, constantemente, refletir sobre suas normas e valores (COSTA, 1999; DEL PRIORE, 2017).

Somente com o processo de redemocratização, iniciado em 1985, é que se ampliaram novamente as condições para o engajamento das mulheres na política institucional. A Constituição Federal de 1988 representou um avanço significativo ao garantir a igualdade de direitos entre homens e mulheres (art. 5º, I) e ao afirmar, de forma expressa, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de sexo (art. 3º, IV). A partir de então, a luta feminista passou a incorporar pautas como a criação de políticas de cotas de gênero, que visam corrigir as desigualdades estruturais que continuam a limitar o acesso das mulheres aos espaços de poder (THOMÉ, 2018; PEDRO, 2004).

Durante a redemocratização dos anos 1980, com a promulgação da Constituição de 1988, a igualdade formal entre homens e mulheres foi consagrada, garantindo às mulheres direitos políticos plenos, incluindo o direito ao voto, à candidatura e à ascensão aos cargos eletivos.

No entanto, embora a constituição tenha garantido formalmente a igualdade, na prática, as mulheres continuaram a enfrentar resistências e obstáculos significativos para acessar de maneira efetiva os espaços de poder e decisão.

O machismo estrutural e cultural permeava todas as dimensões da sociedade, incluindo a política. A cultura política brasileira continuava fortemente influenciada por valores patriarcais, e reforçavam a ideia de que elas não estavam preparadas para ocupar posições de liderança. Esse fenômeno ficou evidente no baixo número de mulheres eleitas para cargos políticos ao longo das décadas seguintes à redemocratização, mesmo com o direito ao voto e às candidaturas asseguradas.

As mulheres enfrentavam uma série de desafios, como a falta de recursos financeiros para campanhas, a escassez de apoio partidário, além de preconceitos de gênero que deslegitimavam suas candidaturas (THOMÉ, 2018; PEDRO, 2004). A invisibilidade das mulheres na política também era alimentada pela falta de representatividade nos meios de comunicação, que tendiam a dar destaque a figuras políticas masculinas, desvalorizando ou mesmo ignorando o trabalho e as conquistas das mulheres na política.

Além disso, os paradigmas machistas que sustentam a ideia de que a política é um domínio masculino, e a ausência de políticas públicas eficazes para a promoção da igualdade de gênero, continuaram a ser grandes barreiras para que as mulheres alcançassem posições de poder.

O movimento feminista e as políticas de cotas de gênero, criadas mais tarde, começaram a reverter parcialmente essa situação ao estabelecer medidas que garantem uma representatividade mínima para as mulheres nas esferas legislativas e executivas, mas o processo de ascensão das mulheres aos cargos de poder ainda se mostra uma tarefa complexa. Apesar de avanços legais, como a Lei nº 9.504/1997, que estabeleceu cotas para mulheres nas candidaturas, a real igualdade no exercício do poder ainda é um desafio, dado o contexto de discriminação estrutural e a resistência da sociedade em aceitar mulheres em posições de liderança (COSTA, 1999; DEL PRIORE, 2017).

Esse quadro revela que a luta pelas igualdades de direitos políticos das mulheres no Brasil, apesar de alguns avanços significativos, continua sendo um processo longo e difícil, que exige uma mudança profunda nas estruturas sociais e políticas.

Desse modo, a percepção de que as mulheres são aptas para o exercício da política, que elas possuem as mesmas capacidades intelectuais e de liderança que os homens, ainda enfrenta sérios obstáculos e desafios, os quais demandam uma mudança cultural e legislativa contínua.

Portanto, mais do que uma mera conquista jurídica, a inserção das mulheres na política traduz um movimento contínuo de transformação social, que desafia estruturas históricas de exclusão e silenciamento. Reconhecer o percurso do voto feminino é também reconhecer a necessidade de vigilância e ação constante para que a igualdade de direitos se efetive na prática. A presença feminina na política não é apenas um direito assegurado, mas um imperativo para a construção de uma sociedade verdadeiramente justa, plural e democrática, em que todas as vozes tenham espaço para influenciar os rumos do coletivo.

3 ENTRE O VOTO E O PODER: A SUB-REPRESENTAÇÃO FEMININA NA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

A participação feminina na política consolidou-se, nas últimas décadas, como uma pauta central no debate democrático contemporâneo. Isso porque a diversidade e a representatividade são reconhecidas como elementos indispensáveis para o fortalecimento de uma democracia efetivamente plural e responsiva às necessidades de toda a população.

A inclusão de mulheres na política não deve ser encarada apenas como uma medida corretiva ou uma concessão pontual, mas sim como parte essencial de um processo de transformação estrutural das instituições democráticas. Para que a democracia cumpra seu papel de refletir os anseios e necessidades da população, é indispensável que suas estruturas representem de forma fidedigna a diversidade social, étnica e de gênero existente no país.

Nesse sentido, como destacam Costa (1999) e Del Priore (2017), a presença feminina nos espaços de decisão é fundamental para romper com a lógica excludente historicamente construída e para consolidar uma cultura política mais equitativa. A efetiva participação das mulheres contribui não apenas para o aprimoramento das políticas públicas, mas também para o fortalecimento da legitimidade democrática, ao ampliar o espectro de vozes e experiências consideradas nos processos decisórios.

Contudo, a presença masculina ainda predomina nos espaços políticos, e essa realidade evidencia não apenas a baixa presença de mulheres em todos os níveis de governo da Câmara dos Deputados às Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais, prefeituras e governos estaduais, mas também a persistência de barreiras estruturais que limitam o acesso feminino aos espaços de poder.

A sub-representação política das mulheres não pode ser compreendida apenas como um reflexo numérico, mas como resultado de uma cultura patriarcal arraigada, da reprodução de estereótipos de gênero e da insuficiência de mecanismos eficazes de inclusão. Esse desequilíbrio compromete a legitimidade da democracia representativa, pois exclui perspectivas fundamentais para a formulação de políticas públicas verdadeiramente equitativas.

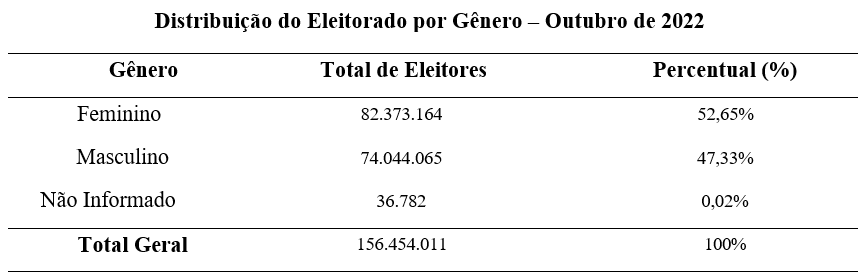

Dados do Tribunal Superior Eleitoral – TSE revelam que, nas eleições de 2022, apenas 17,7% das cadeiras da Câmara dos Deputados foram ocupadas por mulheres, apesar de elas representarem 52,65% do eleitorado brasileiro. Essa discrepância evidencia que o problema não está na ausência de eleitoras, mas nas barreiras estruturais ao acesso ao poder.

Além disso, relatório da ONU Mulheres destaca que o Brasil ocupa uma das últimas posições no ranking de representação feminina nos parlamentos da América Latina, ficando atrás de países como Bolívia, México e Argentina, que implementaram regras mais rígidas de paridade de gênero.

Dados recentes da ONU Mulheres, mais uma vez, e da União Interparlamentar (UIP) indicam que, segundo o mapa “Mulheres na Política: 2025”, atualmente, o Brasil está na 133ª colocação no ranking global de representação parlamentar de mulheres, com apenas 18,1% de deputadas federais e 19,8% de senadoras, ficando abaixo da média regional das Américas, que é de 35,4%. Além disso, um estudo conduzido pelo PNUD e pela ONU Mulheres, por meio do projeto ATENEA, analisou 40 indicadores relacionados à participação política das mulheres e posicionou o Brasil em 9º lugar entre 11 países latino-americanos avaliados, evidenciando a necessidade de avanços significativos para alcançar a paridade de gênero na política.

E ainda, segundo dados do IBGE (2024), apesar dos avanços sociais e educacionais conquistados pelas mulheres nas últimas décadas como o fato de terem, em média, maior escolaridade que os homens isso ainda não se reflete proporcionalmente em sua participação política.

Essa disparidade evidencia uma contradição fundamental: embora as mulheres estejam cada vez mais qualificadas e presentes em diversos espaços sociais, sua sub-representação na política revela um déficit de representatividade que enfraquece a legitimidade democrática. A ausência de uma participação equitativa não apenas compromete a diversidade nas instâncias decisórias, mas também impede que os interesses e necessidades de uma parcela significativa da população sejam adequadamente considerados no processo político.

Desse modo, a democracia representativa é um sistema em que os cidadãos elegem representantes que, em nome do povo, tomam decisões políticas e administram a coisa pública. Esse modelo é caracterizado pela ideia de que a soberania popular é exercida indiretamente, através da escolha de pessoas que, supostamente, representam os interesses e as opiniões da população (Bobbio, 2022).

Ressalta, o pensador italiano, que a democracia representativa se distingue de outras formas de democracia, como a democracia direta, em que os cidadãos participam ativamente das decisões políticas, sem intermediários. Na democracia representativa, a relação entre representantes e representados é fundamental, pois um dos desafios centrais dessa forma de governo é garantir que os representantes não apenas se elejam, mas também cumpram seu papel de ouvir, entender e atuar em representação dos interesses da população que os elegeu.

A esse respeito, José Jairo Gomes (2024, p. 85), bem assevera…

Indireta é a democracia representativa. Nela os cidadãos escolhem aqueles que os representarão no governo. Os eleitos recebem um mandato. A participação das pessoas no processo político, se dá, pois, na escolha dos representantes ou mandatários. A estes toca o mister de conduzir o governo, tomando decisões político-administrativas que julgarem convenientes, de acordo com as necessidades que se apresentarem. (Gomes, 2024, p.85)

O mesmo autor, Gomes, cita Ferreira Filho (2005, p.85), e reforça seu argumento em “que da eleição resulta que o representante recebe um poder de querer: é investido do poder de querer pelo todo, torna-se a vontade do todo. Esclarece o eminente jurista”:

A eleição, a escolha do representante, é, portanto, uma atribuição de competência. Nada o vincula juridicamente, à vontade dos eleitores. No máximo, reconhece-se que a moral e o seu próprio interesse o impelem a atender os desejos do eleitorado. A moral porque a eleição não se obtém sem promessas. O próprio interesse porque o tempo trará nova eleição (…)

Destarte, a democracia é um dos pilares fundamentais do Estado brasileiro, e sua forma representativa é amplamente delineada na Constituição Federal. O artigo 1º da Carta Magna estabelece que o Brasil se configura como uma República Federativa, composta pela integração indissolúvel de Estados, Municípios e do Distrito Federal. Conforme preceitua José Jairo Gomes (2024, p. 54);

A República Federativa do Brasil – impera o art. 1° da Constituição Federal – constitui-se em Estado Democrático de Direito e, entre outros, possui como fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana (incs. II e III). Apresenta o Estado brasileiro, como objetivo (CF, art. 3°), a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, além da erradicação da pobreza e da marginalização, redução das desigualdades sociais e regionais, promoção do bem de todos, sem preconceito de quaisquer espécies.

A consolidação do direito à participação política foi, sem dúvida, um marco fundamental na trajetória democrática das sociedades modernas. No entanto, como observa Norberto Bobbio (2022), a efetivação da democracia não se esgota na simples existência do sufrágio universal ou na ampliação do direito de voto. Para o autor, o verdadeiro desafio das democracias contemporâneas está em compreender que a política é apenas uma parte de uma estrutura social muito mais ampla, e que as decisões políticas são profundamente condicionadas pelas dinâmicas da sociedade civil.

Assim, Bobbio diferencia a democratização do Estado expressa pela criação de parlamentos e pela garantia dos direitos políticos da democratização da sociedade, que implica estender os princípios democráticos a outras esferas do convívio social, como a família, a escola, a empresa e os serviços públicos. A crítica central está no fato de que é possível existir um Estado formalmente democrático em uma sociedade onde as estruturas cotidianas permanecem autoritárias e excludentes. Assim, ele levanta a provocativa questão: “É possível a sobrevivência de um Estado democrático numa sociedade não democrática?” (BOBBIO, 2022, p. 205).

A partir dessa reflexão, o pensador italiano propõe uma mudança de perspectiva na forma como avaliamos o desenvolvimento democrático de um país. Já não basta perguntar “quem vota?”, uma vez que o sufrágio já foi, em grande parte dos países, universalizado.

A nova questão que se impõe é: “onde se vota?”, ou seja, em quantas instâncias sociais os cidadãos têm voz ativa e poder de decisão. A democracia, nesse sentido, passa a ser entendida não apenas como um regime político, mas como uma cultura de participação e inclusão que deve atravessar todas as dimensões da vida em sociedade.

O conceito de democracia, para além de sua dimensão institucional e procedimental, precisa ser compreendido também em seu conteúdo e finalidade. Norberto Bobbio (2022) chama atenção para essa distinção ao apresentar os dois sentidos do termo: a democracia formal, que se refere à forma de governo e aos mecanismos que regem a escolha dos governantes como eleições livres, sufrágio universal e separação de poderes , e a democracia substancial, que diz respeito à realização de valores como a igualdade social e econômica.

Bobbio destaca que a mera existência de instituições democráticas não é suficiente para garantir uma sociedade justa, pois é preciso verificar se, de fato, os ideais de igualdade e inclusão estão sendo promovidos na prática.

Nessa seara, a presença ínfima de mulheres no processo eleitoral brasileiro tanto como candidatas quanto como eleitas evidencia uma lacuna entre a democracia formal garantida pela Constituição de 1988 e a democracia substancial, ainda em construção. A igualdade jurídica pode assegurar o direito ao voto e à candidatura, mas, se não houver condições reais de acesso e permanência das mulheres nos espaços de poder, a democracia permanece incompleta e fragilizada.

Como Bobbio (2022, p. 121) afirma, “o discurso sobre o significado da democracia não pode ser considerado concluído” enquanto não se enfrentar a desigualdade em seus múltiplos níveis, especialmente no que se refere ao acesso equitativo aos direitos e à participação cidadã.

É nesse ponto que se evidencia a fragilidade das democracias que, embora garantam formalmente a igualdade de direitos, como o faz a Constituição Federal de 1988 conhecida como “Carta Cidadã”, não asseguram na prática a plena participação de todos os grupos sociais nos espaços de poder, especialmente das mulheres. A baixa representatividade feminina nos cargos eletivos compromete a legitimidade da democracia, pois relativiza o ideal de igualdade substancial. Conforme dados já apresentados nesse trabalho, a presença ínfima de mulheres como candidatas e eleitas revela não apenas um desequilíbrio estatístico, mas uma distorção estrutural que impede que suas experiências e demandas sejam contempladas na formulação das políticas públicas.

De acordo com a visão de José Afonso da Silva (2000, p. 45), a democracia não se restringe à eleição de representantes. O princípio da soberania popular destaca a necessidade de uma participação mais ativa do cidadão na vida pública. A ideia é que a democracia deve ser exercida em seus diversos instrumentos, permitindo que a voz do povo ressoe não apenas nas urnas, mas em múltiplas esferas da administração pública e na formulação de políticas.

Um dos aspectos mais relevantes da Constituição Federal de 1988 é o reconhecimento de que a cidadania ultrapassa o mero direito ao voto, ela representa um marco na consolidação dos direitos no Brasil, ao incorporar não apenas as liberdades individuais clássicas, mas também uma ampla gama de direitos sociais, econômicos e culturais. Essa concepção moderna de cidadania exige que o indivíduo seja protagonista na construção da sociedade, atuando ativamente na fiscalização, proposição e cobrança de ações governamentais.

Portanto, a democracia se configura como um espaço dinâmico, que depende da participação consciente e contínua da sociedade civil para se fortalecer e se tornar verdadeiramente representativa. Como destaca Dagnino (2004, p. 98), “a construção da cidadania implica a ampliação do espaço público e o reconhecimento de novos sujeitos políticos que exigem não apenas direitos, mas também voz e visibilidade”.

Nessa perspectiva, a proposta de uma democracia participativa enfatiza que o cidadão não deve ocupar uma posição passiva diante das decisões políticas, mas sim atuar como agente ativo na construção das políticas públicas.

Essa concepção contrasta com os limites da democracia representativa tradicional, ao exigir um engajamento mais profundo, no qual os cidadãos não apenas elegem seus representantes, mas também participam diretamente da construção das decisões coletivas, da fiscalização das ações governamentais e da defesa efetiva de seus direitos.

Assim, esse conceito busca aprofundar a legitimidade democrática e promover maior inclusão social, tornando o exercício da cidadania mais efetivo e cotidiano. Como aponta Avritzer (2002), “a participação dos cidadãos nas decisões públicas é uma das formas de democratização das instituições e de fortalecimento da esfera pública”.

A compreensão e a efetividade da democracia estão intimamente ligadas à disposição do povo para participar de diversas maneiras, seja por meio de mecanismos formais, como o voto, ou informais, como protestos, debates e mobilizações sociais. Isso evidencia que a construção de um Estado democrático de direito é um esforço coletivo e contínuo, onde a ação cidadã constante é essencial para garantir a plena implementação dos direitos e o fortalecimento das instituições democráticas.

Ao considerar que a efetividade da democracia depende da participação ativa de todos os segmentos sociais, é imprescindível refletir sobre como essa participação se distribui entre os diferentes grupos da população.

Assim sendo, a análise da composição demográfica brasileira, especialmente a predominância feminina, convida à discussão sobre a representatividade política das mulheres e o quanto esse grupo, numericamente majoritário, ainda enfrenta obstáculos para ocupar os espaços de poder de forma proporcional à sua presença na sociedade.

O retrato da população brasileira, conforme as estimativas e dados do Censo Demográfico, reafirma quanto à distribuição entre os gêneros. Com 212,6 milhões de habitantes, o Brasil apresenta uma diferença significativa no número de mulheres e homens, sendo que há 6,0 milhões a mais de mulheres, o que corresponde a 51,5% da população. Essa predominância feminina reflete não apenas características demográficas, mas também questões mais profundas ligadas à saúde, segurança e estilos de vida.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico 2022: População por idade e sexo Resultados do universo.

A página TSE Mulheres, criada em 2019 pela Comissão Gestora de Política de Gênero do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é uma iniciativa fundamental para acompanhar e divulgar a participação das mulheres na política e nas eleições brasileiras. Essa plataforma não apenas oferece um panorama histórico da presença feminina em cargos eletivos, mas também serve como um recurso valioso para fomentar discussões sobre a igualdade de gênero no cenário político.

Os dados disponíveis na plataforma revelam um quadro ainda desigual, apesar do crescente número de mulheres que comparecem às urnas. Entre 2016 e 2022, as mulheres representaram em média 52% do eleitorado, indicando que elas são a maioria nas escolhas eleitorais.

No entanto, quando analisamos as candidaturas, o cenário não é tão positivo: apenas 33% das candidaturas foram apresentadas por mulheres. Esse número, ainda que cresça aos poucos, evidencia que as barreiras à participação feminina na política permanecem desafiadoras.

E, ainda, os dados das Eleições Municipais de 2024, divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), destacam um aspecto essencial do cenário político brasileiro: as mulheres não são apenas a maioria do eleitorado, mas também desempenham um papel crucial na formação da democracia no país. Com 81.806.914 eleitoras, que representam 52,47% do total de eleitores, as mulheres têm a capacidade de influenciar diretamente os rumos políticos das suas comunidades e do Brasil como um todo.

Por outro lado, os homens somam 74.076.997 eleitores, ou 47,51%, enquanto um pequeno percentual de 0,02%, correspondente a 28.769 pessoas, não informou seu sexo. Esses números refletem a importância das mulheres no processo eleitoral.

Portanto, à luz dos dados oficiais, esses números não apenas evidenciam a expressiva presença do eleitorado feminino, como também reforçam a urgência de garantir sua efetiva participação nos espaços de poder. No contexto de uma democracia representativa substancial que vai além da mera formalidade do voto e busca assegurar a inclusão real de diferentes grupos sociais na tomada de decisões, a presença das mulheres na política deixa de ser uma concessão e passa a ser uma exigência democrática. Representar adequadamente a maioria populacional feminina é, portanto, uma condição essencial para a legitimidade, a pluralidade e a profundidade da representação democrática.

Com maior proporção de eleitoras, é fundamental que haja uma correspondência nas candidaturas e nos cargos eletivos para que essa força se traduza em representatividade. A participação feminina nas eleições deve ser incentivada, com políticas que facilitem o acesso das mulheres a posições de liderança e decisões políticas.

Vejamos o quadro abaixo;

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. Página TSE Mulheres. Disponível em: https://www.justicaeleitoral.jus.br/comunicacao/noticias/2024/Abril/tse-mulheres-amplia-divulgacao-da- participacao-feminina-nas-eleicoes.

A representatividade feminina na política brasileira revela uma realidade que provoca inquietação e demanda reflexão crítica. Apesar de as mulheres comporem 52% do eleitorado, a disparidade no número de homens e mulheres em cargos eletivos é alarmante.

A persistência de padrões socioculturais discriminatórios, que reforçam estereótipos de gênero, contribui para a desvalorização das mulheres e para a ideia equivocada de que elas não possuem aptidão para governar ou liderar. Essa concepção não apenas subestima suas capacidades intelectuais e de gestão, como também limita significativamente suas oportunidades de participação ativa na esfera política.

Essa exclusão sistemática não é fruto do acaso, mas resultado de um processo histórico enraizado em estruturas de poder desiguais, que mantêm as mulheres à margem das decisões políticas.

A democracia representativa, para ser efetiva, precisa romper com esse padrão de invisibilização e incorporar de forma concreta as vozes femininas. Sem isso, o sistema político segue reproduzindo desigualdades históricas, incapaz de responder plenamente às demandas de uma sociedade plural e diversa.

Diante desse cenário, é possível afirmar que a democracia brasileira ainda está longe de ser plena. A insuficiente representação das mulheres nos espaços de poder não apenas compromete a qualidade e a efetividade das políticas públicas, como também impede avanços concretos rumo a uma sociedade verdadeiramente igualitária.

Para que a democracia se fortaleça de forma substancial, é imprescindível um compromisso coletivo com a superação das barreiras que limitam a participação política feminina, por meio da promoção de políticas afirmativas, da garantia da equidade de gênero e da desconstrução de paradigmas excludentes que ainda predominam no universo político e na sociedade como um todo.

Por fim, promover a participação feminina na política é essencial para inspirar futuras gerações de mulheres a se engajar na vida pública. É fundamental oferecer apoio, seja por meio de políticas públicas que incentivem a candidatura de mulheres a cargos eletivos, campanhas educacionais que promovam a importância dessa participação, ou redes de apoio que ajudem as mulheres a se capacitarem e se prepararem para os desafios da política.

A legislação e as medidas afirmativas como a cota de gênero prevista na Lei nº 9.504/1997 e decisões do Tribunal Superior Eleitoral têm contribuído significativamente para a inclusão feminina, mas ainda há um longo caminho a percorrer. A efetiva inclusão das mulheres na política exige não apenas ajustes legais, mas uma transformação cultural e institucional mais ampla, que envolva o enfrentamento de barreiras estruturais, o combate ostensivo à violência política de gênero e a criação de mecanismos mais robustos de equidade, como a possível reserva de cadeiras nos parlamentos. Somente assim poderemos avançar em direção a uma democracia mais completa e justa, que verdadeiramente represente a diversidade da sociedade.

3.1 Desafios Da Participação Feminina Na Política: Sub-representação E Caminhos Para A Equidade

Apesar de constituírem 52% (cinquenta e dois) por cento do eleitorado brasileiro, as mulheres ainda enfrentam barreiras consideráveis na conquista de espaços políticos, refletindo uma sub-representatividade alarmante nas esferas do poder.

Essa realidade evidencia a persistência de um ambiente político hostil, no qual as mulheres se deparam com dificuldades em acessar recursos, obter apoio político e conquistar a visibilidade necessária para suas candidaturas. Além disso, o terreno político, historicamente dominado por homens, se torna um campo de batalha onde as candidaturas femininas frequentemente são deslegitimadas.

Além dos desafios estruturais, como a dupla jornada e a ausência de políticas de suporte, por exemplo, há ainda um componente igualmente grave que restringe a atuação feminina: a violência política de gênero.

Esse tipo de violência não se expressa apenas por meio da exclusão simbólica ou institucional, mas também por agressões concretas físicas, psicológicas ou morais dirigidas às mulheres que se colocam em espaços de poder. A hostilidade sistemática contra candidatas e parlamentares configura mais uma face do sistema político excludente, gerando um ambiente de intimidação que afasta ou silencia muitas lideranças femininas.

Nesse cenário, apontamos o caso de Marielle Franco, que representa um marco trágico na luta contra a violência política e a opressão das mulheres, especialmente das mulheres negras, no nosso país.

Marielle Franco, uma vereadora do Rio de Janeiro e ativista dos direitos humanos, foi assassinada em 14 de março de 2018, após ter denunciado publicamente práticas de violência policial e defendido a igualdade de gênero e raça. Sua morte não foi apenas uma atrocidade contra uma vida, mas um símbolo do que a violência política realmente representa. O assassinato de Marielle expôs a realidade de ataques sistemáticos contra as mulheres na política, que não apenas lutam contra a opressão de gênero, mas também enfrentam o racismo, a homofobia e a violência. Essa intersecção de violências torna o ambiente político ainda mais perigoso, fazendo com que muitas mulheres hesitem em entrar na arena política ou se sintam ameaçadas em seu exercício de mandatos.

Muitas candidatas são alvo de ataques que não se restringem apenas a suas propostas e competências, mas se direcionam ao corpo e à sexualidade. Essa dinâmica revela uma tentativa de desvalorizar a mulher não apenas como política, mas como indivíduo, promovendo críticas à aparência, vestimentas e até a vida pessoal das candidatas.

Tal comportamento, que ocorre tanto em ambientes físicos quanto virtuais, cria uma atmosfera de intimidação que não apenas silencia as vozes femininas, mas também minam suas aspirações de exercer uma liderança eficaz.

Em dezembro de 2020, um episódio de importunação sexual envolvendo o ex- deputado Fernando Cury e a deputada Isa Penna, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), gerou grande repercussão pública. O incidente, registrado por câmeras durante uma sessão plenária, expôs as fragilidades estruturais dos espaços políticos em relação ao assédio e à segurança das mulheres.

A denúncia de Isa Penna, do PSOL, levantou questões sobre o respeito e a integridade das mulheres nas esferas de poder, refletindo a necessidade urgente de políticas eficazes que combatam a cultura de assédio nos ambientes legislativos.

O caso foi acompanhado de perto pela opinião pública e pela mídia, e o laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Científica de São Paulo confirmou que Isa Penna foi tocada durante o incidente, mas não foi possível afirmar, com certeza, se houve apalpamento dos seios. Esse episódio evidencia não apenas a persistente violência de gênero, mas também a exposição excessiva e muitas vezes humilhante das mulheres no ambiente político, onde suas ações e presença são frequentemente analisadas de forma superficial e sexualizada.

O incidente também propiciou uma reflexão mais profunda sobre a representatividade feminina na política. A presença das mulheres em posições de liderança não é apenas crucial para assegurar a diversidade de perspectivas, mas também para a proteção e promoção dos direitos das mulheres de maneira mais abrangente.

A politização da vida privada das mulheres reflete a continuidade de um machismo estrutural que se manifesta tanto nas esferas pessoais quanto nas públicas, dificultando o pleno reconhecimento e respeito pela atuação feminina na política. Essa exposição revela como as mulheres, ao adentrarem no espaço político, continuam sendo tratadas de maneira desrespeitosa, sendo constantemente desafiadas a provar sua competência em meio a um cenário repleto de estigmas e preconceitos. Esse dado, embora técnico, aprofundou o debate sobre as dificuldades jurídicas em casos de importunação sexual, revelando, mais uma vez, a falta de mecanismos claros para garantir a segurança e o respeito às mulheres no ambiente político.

Outro elemento que contribui para a sub-representatividade é a desqualificação intelectual que as mulheres sofrem, frequentemente desafiadas em suas expertises, o que se torna ainda mais evidente quando outras mulheres reproduzem esse olhar cético. Essa falta de reconhecimento afeta diretamente a autoconfiança das candidatas e suas chances de sucesso.

A dificuldade em serem vistas como capazes e especialistas em suas áreas aumenta a barreira que já é imposta pelo machismo estrutural que permeia a sociedade. Essa cultura machista não só limita o reconhecimento da capacidade, mas também cria um ambiente de competição insalubre, onde ser mulher se torna um desafio adicional.

Não podemos deixar de mencionar Dilma Rousseff, a primeira mulher a assumir a presidência do Brasil, uma figura emblemática em diversas frentes. Sua ascensão ao cargo de chefe de Estado, em 2011, representou um marco histórico na ocupação de posições de poder no país, simbolizando uma conquista significativa para as mulheres na política. Contudo, sua gestão foi constantemente marcada por uma série de ataques e adversidades, muitos dos quais estavam profundamente relacionados à sua condição de mulher em um ambiente político predominantemente masculino.

A desqualificação de Dilma Rousseff assumiu diferentes formas, desde críticas à sua postura em debates até ataques pessoais que reforçavam estereótipos de gênero. A tentativa de diminuir sua autoridade intelectual e política ilustra o modo como as mulheres, especialmente aquelas em posições de liderança, são frequentemente desafiadas de maneiras que refletem não apenas a oposição a suas políticas, mas também uma resistência enraizada em preconceitos de gênero.

A deslegitimação de Dilma muitas vezes se manifestava em ataques que desconsideravam suas qualificações, mesmo com o seu histórico como economista e sua experiência em cargos ministeriais. Críticas frequentes à sua capacidade de liderar eram proferidas, muitas vezes, alimentadas por um machismo estrutural enraizado na cultura política brasileira..

Apesar de seu extenso histórico como economista e sua experiência em cargos ministeriais. Críticas à sua capacidade de liderança eram frequentemente alimentadas por um machismo estrutural profundamente enraizado na cultura política brasileira.

Esse padrão é evidente quando comparamos a forma como líderes homens são tratados na esfera pública, presidentes homens, mesmo aqueles com menos experiência ou formação, frequentemente recebem um tratamento que não questiona sua competência com o mesmo fervor. A sistemática desqualificação de Dilma não apenas refletiu preconceitos de gênero, mas também reforçou a ideia de que mulheres que ocupam posições de poder precisam constantemente justificar suas capacidades.

A sistemática desqualificação de Dilma refletiu não apenas preconceitos de gênero, mas também a ideia de que mulheres em posições de poder precisam constantemente provar suas capacidades.

Portanto, essa diferença de tratamento é uma reflexão clara do viés de gênero que permeia a política, mostrando o quão difícil ainda é para as mulheres serem vistas como iguais em um espaço que historicamente as marginalizou

Ademais, a conciliação das responsabilidades familiares com a vida política se configura como um obstáculo significativo para a plena participação das mulheres na política. Em geral, elas enfrentam o desafio de equilibrar suas carreiras com as demandas domésticas, um fator que se intensifica durante as campanhas eleitorais, nas quais a dedicação exigida é extrema e as responsabilidades multiplicam-se exponencialmente.

Essa sobrecarga de tarefas, muitas vezes invisibilizada ou subestimada, impede que as mulheres participem de forma igualitária na arena política, comprometendo sua efetividade e presença. Como observa a jurista Maria Berenice Dias (2019), “a sobrecarga de trabalho doméstico e a falta de apoio institucional para conciliar as responsabilidades familiares com a vida pública são barreiras que limitam a plena inserção das mulheres no poder político.”

Diante das reflexões expostas, é evidente que a presença feminina na política ainda é marcada por múltiplos desafios que vão desde barreiras institucionais até obstáculos socioculturais profundamente enraizados.

A sub-representatividade das mulheres nos espaços de poder não reflete apenas uma distorção na democracia representativa, mas evidencia a urgência de políticas públicas e ações afirmativas que promovam condições reais de equidade.

A luta por maior participação política feminina não é apenas uma demanda identitária, mas uma exigência de justiça social e de fortalecimento democrático. Como afirma a jurista Flávia Piovesan (2017), “a paridade de gênero na política constitui um imperativo democrático e um critério de legitimidade do poder.” Assim, romper com os padrões excludentes e garantir voz e espaço às mulheres na política é um passo indispensável para a construção de um sistema político mais justo, plural e comprometido com a igualdade de direitos.

3.2 A Violência De Gênero Na Política E A Lei 14.192/2021: Avanços E Desafios

A violência de gênero no espaço político é uma das formas mais perversas de exclusão feminina. Ela se manifesta por meio de atos que visam constranger, intimidar, deslegitimar e silenciar mulheres que exercem ou pretendem exercer funções públicas. Essa violência não é apenas pessoal ou partidária: é estrutural e sistemática, afetando diretamente a qualidade da democracia.

Com o objetivo de combater essas práticas, foi sancionada a Lei nº 14.192/2021, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política de gênero, além de promover a participação feminina em condições de igualdade. Segundo Lopes e Vieira (2022), “a Lei nº 14.192/2021 representa um marco normativo ao reconhecer formalmente a violência política de gênero como um obstáculo à plena cidadania das mulheres, afirmando o compromisso do Estado com a igualdade de participação nos espaços de poder”.

A lei define claramente as formas de violência política, abrangendo desde agressões físicas e psicológicas até assédio e difamação, e estabelece procedimentos para que essas situações sejam investigadas e devidamente sancionadas.

Essa abordagem normativa permite que as mulheres possam se sentir mais protegidas ao se posicionarem e atuarem politicamente, contribuindo para a construção de um ambiente mais igualitário e seguro.

A tipificação da violência política de gênero é a principal inovação trazida pela Lei n. 4.192/2021, acrescentando o art. 326-B ao Código Eleitoral. Consta do referido artigo:

Art. 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo.

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), se o crime é cometido contra mulher: