A VIOLATION OF THE HUMAN RIGHTS OF THE BLACK POPULATION: A CASE OF (UN) JUSTICE

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/dt10202508072055

Natércia Sampaio Siqueira1

David Gabriel Ferreira Duarte2

RESUMO

Trata-se de estudo que busca analisar e discutir acerca das violações aos direitos humanos fundamentais, e ao devido processo legal por meio da discriminação racial também no Brasil. No plano metodológico, a pesquisa possui natureza qualitativa, analisando e interpretando a discriminação racial na busca do tratamento jurídico devido. Será analisado o arcabouço normativo existente e a atuação estatal como instrumentos para assegurar a dignidade da pessoa humana, sem violação dos direitos fundamentais da população negra em decorrência da discriminação racial. A pesquisa é de caráter bibliográfico, descritiva e documental, sendo analisadas as legislações nacional e internacional, bem como sítios eletrônicos específicos, e serão consultadas bases indexadas (CAPES, Ebsco,Vlex, BDTD e Scielo).

PALAVRAS-CHAVE: Direito Fundamental; Racismo; Olhos que condenam.

ABSTRACT

This is a study that seeks to analyze and discuss about violations of human rights, fundamental and due process of law through racial discrimination also in Brazil. At the methodological level, the research has a qualitative nature, analyzing and interpreting racial discrimination in the search for due legal treatment. The existing normative framework and state action will be analyzed as instruments to ensure the dignity of the human person, without violating the fundamental rights of the black population as a result of racial discrimination. The research is bibliographic, descriptive and documentary, being analyzed the national and international legislation, as well as specific electronic sites and will be consulted indexed databases. (CAPES, Ebsco, Vlex, BDTD and Scielo).

KEYWORDS: Civil rights; Art; Racism; Damning eyes.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo suscita discussões acerca das violações dos direitos humanos e fundamentais por meio da discriminação racial e da violação do devido processo legal, mesmo após décadas da Declaração Universal dos Direitos Humanos – proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas aos 10 de dezembro de 1948 e da Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, adotada pela Resolução nº 2.106-A da Assembleia das Nações Unidas, em 21 de dezembro de 1965. Busca-se ainda contribuir, por meio da análise dessas violações que ocorrem de maneira acentuada também no Brasil.

A análise jurídica passa pela epistemologia contemporânea e representa a necessidade de se reconhecer os direitos inerentes à dignidade da pessoa humana e suas origens, ao tempo em que se deve buscar efetivamente a eliminação de todas as formas de violação dos direitos fundamentais, para além das garantias meramente normativas e formais em relação a população negra.

Para o presente estudo, podemos nos utilizar do conceito de direitos fundamentais de Müller (1969), segundo o qual “são garantias de proteção, substancialmente conformadas, de determinados complexos de ações, organizações e matérias, individuais e sociais”. Sempre que alguém tem um direito fundamental, há uma norma que garante esse direito. A existência de uma conexão entre tais conceitos não significa dizer que não se pode diferenciar norma de direito fundamental e direito fundamental, sendo recomendável tratar o conceito de norma como sendo mais amplo que o conceito de direito, uma vez que toda pretensão à existência de um direito fundamental pressupõe a validade de uma norma fundamental correspondente (Alexy, 2017).

Os direitos humanos refletem um construído axiológico, a partir de um espaço simbólico de luta e ação social. Segundo Joaquin Herrera Flores, eles “compõem uma racionalidade de resistência, na medida em que traduzem processos que abrem e consolidam espaços de luta pela dignidade humana. Invocam uma plataforma emancipatória voltada à proteção da dignidade humana” (Flores, 2002).

Saliente-se que a função normativa do arcabouço jurídico deve convergir para criar um espaço de proteção aos direitos fundamentais dos indivíduos, sem qualquer discriminação racial, mas também deve buscar implementar os meios para efetivação de tais direitos. Para isso, o Estado deve ser partícipe nessa construção e responsável por assegurar que não haverá violação dos direitos humanos, principalmente em relação àqueles indivíduos que não dispõem de recursos financeiros, que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Resta claro, portanto, que no contexto da minissérie Olhos que Condenam o Estado norte-americano falhou gravemente e foi omisso no seu dever de garantir a concretização da proteção aos direitos humanos dos cinco adolescentes negros, a despeito de todo o arcabouço jurídico nacional e internacional existente. O indivíduo negro, pobre e da periferia não pode ter seus direitos violados em decorrência do estigma e preconceito existentes na sociedade civil. Daí a importância de se debruçar sobre a discriminação racial e a violação dos direitos humanos fundamentais da população negra sob o viés epistemológico, utilizando-se da Arte para se alcançar a conscientização e a transformação da realidade social e jurídica, principalmente detectando as falhas e omissões que devem ser observadas pelo Estado no exercício de suas atribuições, visando mitigar os danos causados à dignidade desses indivíduos, cumprindo assim a normatização legal existente.

É clarividente, ainda, que há uma grave discriminação racial que culmina em violações de direitos, que será abordada ao longo desta pesquisa. Percebe-se que a dignidade da pessoa humana, embora esta tenha assegurada a sua integridade no campo normativo, deve ser efetivada na prática e se constituir como valor orientador da sociedade e do Estado, principalmente quando se está diante da atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público e das polícias na suas atividades jurisdicionais e investigativas.

A primeira seção deste artigo traz um breve resumo da minissérie e analisa a discriminação racial e a violação dos direitos humanos fundamentais, representadas na obra cinematográfica When they see us (no Brasil, Olhos que Condenam) e os aspectos epistemológicos e a intrínseca relação existente entre Direito e Arte. Em seguida, fez-se o resgate da origem dos direitos humanos e sua aplicação, principalmente após a Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, sobretudo em razão do preconceito com a população negra.

A questão última trata de como, através da representação da realidade na minissérie Olhos que Condenam, que inclusive motivou a criação do documentário da TV Cultura, Olhos que Condenam no Brasil, é possível analisar o contexto sociocultural e humano da discriminação racial existente no Brasil. Assim, busca-se construir uma argumentação jurídica capaz de demonstrar a ocorrência das violações de direitos sofridas pela população negra, passando pela realidade do sistema carcerário, sob a égide do Estado Democrático de Direito, no âmbito do direito processual penal.

Utiliza-se metodologia de estudo descritivo-analítico, desenvolvido por meio de uma pesquisa qualitativa, analisando e interpretando a discriminação racial na busca de tratamento jurídico devido; de caráter bibliográfico e análise dos sítios eletrônicos específicos onde serão consultadas as bases indexadas (CAPES, Ebsco,Vlex, BDTD e Scielo). A pesquisa é documental, porque irá se debruçar sobre a narrativa da minissérie, que é uma produção cinematográfica. Quanto aos resultados têm-se uma pesquisa qualitativa e indutiva, buscando os objetivos através da abordagem descritiva e exploratória.

Assim, diante dos problemas acima descritos, indaga-se: ao longo dos anos, o arcabouço normativo existente e a atuação estatal têm sido suficientes para assegurar a dignidade da pessoa humana sem violação dos direitos fundamentais da população negra em decorrência da descriminação racial? Pode-se falar em efetividade do acesso à justiça e do devido processo legal quando se analisa litígios que envolvem réus negros ou há discriminação racial também no aparelho estatal, entidade responsável por resguardar as garantias e direitos fundamentais de todos os indivíduos?

O objetivo deste trabalho é, portanto, demonstrar, sem ter a pretensão de esgotar a temática, primeiramente, a violação dos direitos humanos por meio da discriminação racial retratadas na minissérie norte-americana Olhos que Condenam; em seguida, verificar as similitudes com o relatado na obra cinematográfica e o que ocorre com a população negra no Brasil, principalmente quando se leva em consideração as estatísticas do sistema carcerário.

2. UMA BREVE RESENHA DA MINISSÉRIE WHEN THEY SEE US (NO BRASIL, OLHOS QUE CONDENAM) E A EPISTEMOLOGIA ACERCA DOS FATOS

When they see us (no Brasil, Olhos que Condenam) é uma minissérie norte-americana do gênero drama, baseada em uma história dolorosamente real, produzida por Ava DuVernay e distribuída pela Netflix mundialmente. A obra relata que aos 19 de abril de 1989, Trisha Meili, uma executiva de um banco de Nova Iorque, branca, 28 anos de idade, saiu para se exercitar à noite no Central Park e foi estuprada violentamente. A brutalidade no momento da agressão foi tamanha, que ela perdeu 75% do sangue do seu corpo. Tinha duas fraturas cranianas, hipotermia e restos de sêmen no corpo. Desfigurada, só pôde ser reconhecida por um anel, passando 12 dias em coma, e ainda meses no hospital, permanecendo com diversas sequelas para a vida toda.

Naquela mesma noite, véspera de um feriado escolar, dezenas de adolescentes negros e latinos do East Harlem, bairro de baixa renda que beira o Central Park, passaram algumas horas no parque fazendo baderna (“wildin”, termo utilizado pelos adolescentes no vernáculo afro-americano para indicar algo como “se soltar” e relatada por eles durante os depoimentos). Apedrejavam ciclistas, batiam em corredores e roubavam comida de mendigos, o que era rotineiro na época.

Após uma abordagem policial violenta e aleatória no Central Park, foram detidos cinco menores com idade entre 14 e 16 anos como suspeitos, não só de fazerem “baderna” no parque como também de terem estuprado uma corredora branca e loira, sendo eles: Korey Wise, Raymond Santana, Kevin Richardson, Antron McCray e Yusef Salaam. Todos menores de idade, foram interrogados durante cerca de 30 horas. A maior parte desse tempo sem a presença dos pais ou sequer de advogados. Assustados, com fome e sem a menor ideia do que estava acontecendo, acabaram confessando o crime apenas para poder sair daquela situação na delegacia. Depois que foram postos em liberdade, eles negaram todas as acusações, mas ninguém acreditou.

Usando ameaças, torturas e manipulações, os investigadores e a promotoria arrancam confissões gravadas dos cinco adolescentes ainda na delegacia, negadas mais tarde, diante do Tribunal do Júri, onde por diversas vezes os investigadores entram em contradição nas suas versões e a promotoria não apresenta provas concretas para incriminá-los. Mas já era tarde demais, antes de serem levados à Júri, o tribunal da opinião pública já tentara devorá-los, tachando-os de estupradores, interpretando erroneamente a palavra “wildin” como tendo um sentido pejorativo, e passando por cima do fato de que eles eram essencialmente cinco vulneráveis adolescentes. Em 1989, Donald Trump, atual Presidente dos Estados Unidos, publicou inúmeros anúncios pagos em vários jornais de Nova York, pedindo a pena de morte para “os cinco do Central Park”, como eles ficaram conhecidos.

Mesmo diante da total ausência de provas e após os exames de DNA atestarem que o sêmen encontrado no local do crime não pertencia a nenhum dos cinco adolescentes, as promotoras de justiça Elizabeth Lederer e Linda Fairstein prosseguiram com as acusações no Tribunal. A primeira comandou as investigações e a segunda a acusação aos cinco adolescentes diante da Corte nova-iorquina. A escolha da Corte de julgamento, inclusive, não se deu por meio de sorteio, violando as normas legais vigentes e o devido processo legal, demonstrando-se assim que independentemente do processo, o veredito dos cinco adolescentes já estava selado e não se buscava fazer justiça e punir o verdadeiro infrator, mas sim fazer justiçamento3 contra quem se sabia ser inocente.

A minissérie retrata toda a saga das famílias dos cinco adolescentes, que dispunham de escassos recursos financeiros e eram apoiados pelas instituições sociais que atuam contra a discriminação racial, além do hercúleo trabalho dos advogados de defesa dos adolescentes para provarem às suas inocências. Santana, Richardson, McCray e Salaam foram então julgados como menores de idade, condenados e sentenciados a penas que variavam de cinco a dez anos de prisão, já Wise, que tinha 16 anos à época, foi condenado como adulto e recebeu pena de seis a catorze anos de detenção.

Enquanto Santana, Richardson, McCray e Salaam foram encaminhados para cumprir suas penas nos reformatórios, Korey Wise foi para uma penitenciária, distante de sua família no Harlem, cumprir pena junto com os presos adultos, sem ter o direito de receber visitas frequentes, devido à distância e os custos de deslocamento que sua mãe não podia arcar durante todos aqueles anos. Após seus amigos cumprirem pena no reformatório e serem libertados, Wise permaneceu detido, sendo violentado frequentemente pelos presos e solicitando transferências de penitenciárias, pois se recusava a assumir a autoria dos crimes que lhe foram imputados, condição indispensável para progredir para a liberdade condicional.

Em 2002, o verdadeiro estuprador, Matías Reyes, que já estava cumprindo pena na mesma penitenciária que Wise, por ter cometido outro estupro brutal seguido de homicídio, ao se tornar um homem religioso resolveu então confessar a autoria do crime e o caso foi reaberto. A confissão de Reyes, a comprovação do DNA e a afirmação de que ele agiu sozinho fez com que as acusações de estupro contra aqueles cinco adolescentes fossem retiradas.

As condenações acabaram sendo revogadas por um juiz federal – não em decorrência do reconhecimento do erro por conta própria por parte do sistema judiciário, mas porque o verdadeiro estuprador resolveu confessar a autoria do crime, para só então “os cinco do Central Park” serem finalmente considerados inocentes. Se esses adolescentes tivessem sido condenados à pena de morte, como queria Donald Trump, a época, qual seria o desfecho dessa injustiça colossal do sistema judiciário norte-americano? Raymond Santana, Kevin Richardson, Antron McCray, Yusef Salaam e Korey Wise são os nomes de homens que eram garotos de 14, 15 e 16 anos de idade quando foram roubados de sua infância, de sua inocência, de um julgamento justo.

Após uma longa batalha judicial, no ano de 2014 a prefeitura de Nova York encerrou o processo por direitos civis com um acordo em favor dos cinco de US$ 41 milhões de dólares, o maior acordo da história de Nova York, mas que certamente não trará de volta os anos perdidos pelos adolescentes e o sofrimento vivido por seus familiares.

Estudos norte-americanos demonstram que um em cada três homens negros e um em cada seis homens latinos passarão tempo na prisão em algum momento de sua vida. Os “cinco do Central Park”, vítimas de um sistema estatal e prisional injusto, reforçaram essa estatística antes mesmo de chegarem à idade adulta. Uma razão disso é o perigoso processo de tornar adultos meninos negros e hispânicos. A partir dos nove anos de idade, meninos negros são vistos como sendo mais velhos e menos inocentes que seus pares brancos. Segundo pesquisa publicada pela American Psychological Association, isso é fruto de uma história de estereotipagem racista que leva esses meninos a serem vistos como perigosos, o que não é diferente do que ocorre no Brasil.

De forma clara e brilhante, Olhos que Condenam mostra lenta e dolorosamente como o sistema prisional canaliza e privilegia jovens negros e latinos. No caso da mulher branca agredida e estuprada, promotores, policiais, investigadores e júris precisavam fazer a maioria branca se sentir confortável e segura, além de provar que os americanos não aceitariam aquele tipo de violência. Assim, seria impossível que aquele julgamento atestasse que os Estados Unidos da América, como instituição e personificação do Estado pleno, tivessem cometido um erro. Uma mulher branca foi atacada e só poderia ter sido por pessoas negras. Se não foram essas pessoas, ora, foram outros negros e isso é irrelevante. A efetividade da justiça é descartada para que a narrativa comum faça sentido.

O que a minissérie Olhos que condenam busca demonstrar, portanto, é, justamente, a ocorrência da injustiça revestida de legalidade perpetrada por meio dos órgãos e instituições do Estado, alertando que um mesmo fato pode ser visto por meio de diferentes perspectivas. Mais que isso, comprovou-se que a realidade pode ser deturpada, seja pelas diferentes perspectivas de quem se tem acesso a ela, seja pelas pré-compreensões4 e preconceitos de quem a julga, inclusive o julgamento social. Isso leva à reflexão sobre a aplicação de uma pena tão severa por parte do sistema processual penal em circunstâncias fáticas de frágil arcabouço probatório e de escassos indícios de autoria, uma vez que o que para a promotoria, júri, imprensa, parte da sociedade civil e para a jovem corredora estuprada poderia parecer ser justo naquele momento, na verdade se mostrou ser uma grande e imensurável injustiça.

Diante de fatos que geram, para alguns, certezas, verdades, subjetividades, perspectivas, pontos de vista, foram construídas as bases da Epistemologia5 contemporânea6, por meio de questionamentos que colocam em xeque os métodos e as metodologias utilizadas para justificar o que é e o que não é Ciência, e o que pode e o que não pode ser alcançado por ela. Os limites do conhecimento científico são os limites do próprio ser que conhece. O processo penal é uma forma de conhecimento sobre fatos e por isso passa por essas mesmas indagações (Santiago; Xerez; Nottingham, 2017).

O encarceramento como medida punitiva resulta em seletividade no âmbito do direito penal, na medida em que as principais vítimas são os sujeitos negros e pobres. A prisão vem sendo utilizada como resposta em face às demandas de segurança e senso de justiça social, apesar de não haver eficácia instrumental para prevenção de delitos. O Direito funciona naturalmente como um limitador e regulador das ações humanas, mas também é garantidor delas, existe para assegurar a tutela dos bens jurídicos necessários à existência dos indivíduos. Dessa forma, sua realização está sempre permeada pelo equilíbrio que deve existir entre justiça e segurança, que poderiam ser personalizadas nos personagens de Apolo e Dionísio7 (Santiago; Xerez; Nottingham, 2017).

Tendo de lidar com essa nova realidade científica, o Direito não pode perder de vista a sua função primordial de regular as relações sociais diante de problemas de natureza prática, para garantir convívio harmônico e pacífico em sociedade, principalmente resguardando e trazendo segurança aos mais vulneráveis e assegurando a efetividade da justiça, que foi tardia no caso dos adolescentes norte-americanos condenados injustamente.

Assim, resta demonstrado que é extremamente necessária a segurança dos resultados jurídicos, sem olvidar para a necessidade de se fazer “justiça”, valor que, em regra, deve representar a finalidade buscada pelo cientista jurídico. Como valor, implica um juízo axiológico8 que, como tal, é subjetivo. Atribuir ou mensurar um valor, necessariamente, implica reflexos das particularidades daquele que atribui. A medida do valor será sempre influenciada pela história, pela experiência, pelas pré-compreensões de mundo daquele que vai valorar.

O reconhecimento de que o processo cognoscível9 é falho e insuficiente diante da realidade deve refletir diretamente nas escolhas feitas no Direito. A consciência sobre essa falibilidade deve levar à reflexão a respeito daquilo que é irreversível (Santiago; Xerez; Nottingham, 2017), como por exemplo, a execução de uma pena demasiadamente severa, como a prisão para adolescentes ou a pena capital ou prisão perpétua para adultos.

Observa-se que o Direito, assim como todas as outras ciências, não é inacabado, definitivo e tampouco irreparável, devendo ser capaz de reconhecer seus erros e assumi-los, de modo a compreender que essa é a melhor forma de lidar com eles.

3. DIREITO A TER DIREITOS (HUMANOS): A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA SEM DISCRIMINAÇÃO RACIAL DA POPULAÇÃO NEGRA

A instituição da Organização das Nações Unidas (ONU) e o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos representam um marco histórico na humanidade, ao positivar a dignidade humana como preceito fundamental. A aprovação da referida Declaração Universal ocorreu em 10 de dezembro de 1948, por 48 Estados, dentre eles o Brasil, na Assembleia Geral das Nações Unidas, servindo de inspiração no processo de crescimento de diversas nações para uma nova percepção de seus ordenamentos jurídicos e no realinhamento do sistema de valores adotados por eles, numa perspectiva de concretude dos pilares fundamentais da igualdade entre os homens e da dignidade da pessoa humana.

Bobbio (1992) compreende o advento da Declaração de 1948 como o “início de uma fase na qual a afirmação dos direitos é universal e positiva” e destaca que “os direitos humanos não nascem todos de uma vez e nem de uma vez por todas”. Para Hannah Arendt (2012), “os direitos humanos não são um dado, mas um construído, uma invenção humana, em constante processo de construção e reconstrução”, refletem um construído axiológico, a partir de um espaço simbólico de luta e ação social.

Cabe destacar ainda que a Declaração de 1948 inovou extraordinariamente a gramática dos direitos humanos ao introduzir a chamada concepção contemporânea de direitos humanos, marcada pela universalidade e indivisibilidade desses direitos. A condição de pessoa é o requisito único para a titularidade de direitos, considerando o ser humano como um ser essencialmente moral, dotado de unicidade existencial e dignidade. A Declaração de 1948 combina o discurso liberal e o discurso social da cidadania, conjugando o valor da liberdade ao valor da igualdade (Piovesan, 2005).

É nesse sentido o disposto no seu artigo 1º, ao estabelecer que “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotadas de razão e de consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”. A Declaração Universal tanto estabelece o conjunto de direitos consagrados pelas revoluções burguesas (direitos de liberdade, ou direitos civis e políticos) quanto os estende a sujeitos que estavam deles excluídos (proibição da escravidão, reconhecimento dos direitos das mulheres, defesa dos direitos dos estrangeiros etc.) e abre espaço para o desenvolvimento posterior dos direitos sociais (direitos de igualdade, ou direitos econômicos e sociais) e do cristianismo social (direitos de solidariedade).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, portanto, projeta no âmbito normativo internacional a garantia de igualdade de direitos ao homem, independentemente de sexo, raça, religião, idade, ou qualquer espécie de condições físicas, sensoriais ou intelectuais. Bobbio (1992) destaca ainda que:

Somente depois da Declaração Universal é que podemos ter a certeza histórica de que a humanidade – toda a humanidade – partilha alguns valores comuns; e, podemos, finalmente, crer na universalidade dos valores, no único sentido em que tal crença é historicamente legítima, ou seja, no sentido em que universal significa não algo dado objetiva- mente, mas algo subjetivamente acolhido pelo universo dos homens.

Para Flávia Piovesan (2005), é por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos que se inicia o processo de evolução do Direito Internacional dos Direitos Humanos:

A partir da Declaração de 1948, começa a se desenvolver o Direito Internacional dos Direitos Humanos, mediante a adoção de inúmeros instrumentos internacionais de proteção. A Declaração de 1948 confere lastro axiológico e unidade valorativa a esse campo do direito, com ênfase na universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. O processo de universalização dos direitos humanos permitiu a formação de um sistema internacional de proteção desses direitos. Esse sistema é integrado por tratados internacionais de proteção que refletem, sobretudo, a consciência ética contemporânea compartilhada pelos estados, na medida em que invocam o consenso internacional acerca de temas centrais aos direitos humanos, na busca da salvaguarda de parâmetros protetivos mínimos – do “mínimo ético irredutível”.

O reconhecimento universal da essencialidade da igualdade entre os homens, pressuposto da dignidade humana, promove a própria sobrevivência da humanidade, premissa que se consolidou, formalmente, no âmbito internacional com a Declaração Universal de 1948, com as trágicas lições decorrentes “da mais desumanizadora guerra de toda a História”, diante das consequências devastadoras do espírito de superioridade de uma raça, uma classe social, uma cultura ou uma religião, sobre as demais (Comparato, 2001). Com relação aos direitos humanos dos adolescentes negros do Harlem que foram violados no fatídico episódio do Central Park retratado na minissérie Olhos que condenam, destacamos alguns dispositivos constantes na Declaração de 1948:

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

Preâmbulo

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo;

Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do Homem conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do Homem;

Considerando que é essencial a proteção dos direitos do Homem através de um regime de direito, para que o Homem não seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra a tirania e a opressão;

Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações;

Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a sua fé nos direitos fundamentais do Homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres e se declaram resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla;

Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em cooperação com a Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efetivo dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais;

Considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades é da mais alta importância para dar plena satisfação a tal compromisso:

A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efetivos tanto entre as populações dos próprios Estados membros como entre as dos territórios colocados sob a sua jurisdição.

Artigo 1º Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.

Artigo 2º Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.

Artigo 3º Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

Artigo 4° Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos.

Artigo 5º Ninguém será submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

Artigo 6º Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento, em todos os lugares, da sua personalidade jurídica.

Artigo 7º Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos têm direito a proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.

Artigo 8º Toda a pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei.

Artigo 9º Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.

Artigo 10° Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida.

Artigo 11

1. Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.2. Ninguém será condenado por ações ou omissões que, no momento da sua prática, não constituíam ato delituoso à face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais grave do que a que era aplicável no momento em que o ato delituoso foi cometido […] (grifo nosso).

Os ideais de universalidade dos direitos humanos defendidos pela ONU desde a sua criação, manifestados com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, estão adquirindo uma maior consistência, inobstante a flagrante constatação de desrespeitos em vários pontos do mundo. A preocupação internacional sai da mera retórica e procura a concretude. Há uma tendência para o processo de construção de uma cultura universal de observância dos direitos humanos. Segundo dados da Anistia internacional, o Brasil, ao lado da Guatemala e Honduras, figura entre os países com os mais elevados índices de discriminação e injustiça social no mundo. O estudo foi elaborado pela entidade para a Terceira Conferência das Nações Unidas contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, em Durban na África do Sul no ano de 2001.

Uma visão racista do mundo resulta em condutas que têm distintas evoluções de agressividade e violência. Essas condutas são caracterizadas pela discriminação, ou seja, pelo não reconhecimento de que os “outros” são detentores dos meus mesmos direitos e das mesmas garantias. Essa ausência de reconhecimento por meio da conduta racista, afeta os princípios gerais da igualdade e da não-discriminação, que têm destinatários genéricos, e o processo de especificação, que cuida do ser humano em cada situação particular e que em conjunto tutelam os direitos humanos, não só no Brasil, mas em todo o mundo (Lafer, 2005).

É sabido que o racismo existe em todas as sociedades, em todo o mundo, das mais variadas formas e pelos mais distintos motivos, sendo fruto da globalização mundial que tem aspectos negativos e positivos. O que tem prevalecido até agora são os reflexos que essa globalização causa e que reforçam os padrões de racismo e de discriminação racial estabelecidos pela herança do sistema colonial-escravagista em todo o mundo.

Mesmo nos dias atuais há uma negação do racismo. Entende-se que ele existe, mas acredita-se que o crime de racismo só ocorre, por exemplo, quando um indivíduo ofende uma pessoa negra diretamente. Essa ação, essa ofensa, precisa ser apresentada sem nenhuma nuance, nenhuma complexidade. Tem de ser cristalina, intencional e óbvia. Só é racismo quando eu, no meu entendimento e na minha verdade, entendo que determinado ato foi racista. Não há muito espaço ou entendimento para o racismo estrutural10 e o racismo institucional11, aquele crime velado que aniquila vidas e oportunidades.

Embora a Carta Internacional dos Direitos Humanos, com seu escopo abrangente e sua pretendida universalidade, pudesse constituir per se instrumental suficiente para garantir proteção a todos os direitos humanos, as Nações Unidas, ainda na fase de elaboração dessa Carta, iniciaram um processo paralelo de proteção especializada contra certos tipos de violação e para determinados grupos de indivíduos, cujas características especiais exigiram atenção particular de normas específicas mais pormenorizadas (Alves, 1997).

Flávia Piovesan (2002) entende que o sistema especial de proteção é endereçado a um sujeito de direito concreto, visto em sua especificidade e concreticidade de suas diversas relações. Ao contrário, do sujeito de direito abstrato, genérico, destituído de cor, sexo, etnia, classe social, dentre outros critérios, emerge o sujeito de direito concreto, historicamente situado, com especificidades e particularidades. O sistema normativo internacional passa, portanto, a reconhecer e a tutelar direitos endereçados às crianças, às mulheres, aos idosos, às pessoas vítimas de tortura, às pessoas vítimas de discriminação racial, estas últimas objeto de estudo.A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 vem atestar o reconhecimento universal de direitos humanos fundamentais, os quais são “justamente os direitos humanos consagrados pelo Estado como regras constitucionais escritas” (Comparato, 2001). Boaventura de Souza Santos (2003) afirma que “apenas a exigência do reconhecimento e da redistribuição permite a realização da igualdade”. E acrescenta: “[…] temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades”. É nesse cenário que as Nações Unidas aprovam, em 21 de dezembro de 1965, a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, tendo sido a mesma ratificada pelo Brasil em 27 de março de 1968.

A referida Convenção foi a primeira grande Convenção das Nações Unidas na área dos direitos humanos. Teve por base legislativa o artigo 1º, parágrafo 3º, da Carta de São Francisco, que define o propósito de promover os direitos humanos de todos “sem distinção de raça, sexo, língua ou religião” e o artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o qual afirma terem todas as pessoas capacidade para gozar dos direitos e liberdades nela consagrados “sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza […]”.

Piovesan (2002) observa que três relevantes fatores históricos impulsionaram o processo de elaboração desta Convenção na década de 60, destacando-se o ingresso de dezessete novos países na ONU em 1960, a realização da Primeira Conferência de Cúpula dos Países Não-Aliados em Belgrado em 1961 e o ressurgimento de atividades nazifacistas na Europa dos países, e prossegue afirmando que:

Desde seu preâmbulo, essa Convenção assinala que qualquer “doutrina de superioridade baseada em diferenças raciais é cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa, inexistindo justificativa para a discriminação racial, em teoria ou prática, em lugar algum”. Adiciona a urgência em se adotar todas as medidas necessárias para eliminar a discriminação racial em todas as suas formas e manifestações e para prevenir e combater doutrinas e práticas racistas. O artigo 1º da Convenção define a discriminação racial como “qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha o propósito ou o efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em pé de igualdade dos direitos humanos e liberdades fundamentais”. Vale dizer, a discriminação significa toda distinção, exclusão, restrição ou preferência que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o exercício, em igualdade de condições, dos direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. Logo, a discriminação significa sempre desigualdade. Essa mesma lógica inspirou a definição de discriminação contra a mulher, quando da adoção da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, pela ONU, em 1979 (Piovesan, 2002).

Para Lindgren Alves (1997) a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial foi inspirada de perto pelas atrocidades cometidas pelos nazistas em nome da “superioridade da raça ariana” e pelo ingresso de países afro-asiáticos recém-emersos do regime colonial. Esses países, independentes nos anos 60, haviam sido vítimas da discriminação do colonizador liberal, submetidos ao regime do apartheid, que separava as raças em todos os setores, inclusive no tocante à utilização dos espaços e ambientes públicos.

O sentimento anticolonialista predominante nessa época, associado à repulsa global pelas práticas racistas do nazismo nos anos de 1930 e 1940, representou o marco para a definição de normas internacionais contrárias à discriminação racial com aplicabilidade em qualquer parte do mundo. Foram esses, portanto, os fatores que estimularam a edição da Convenção, como um instrumento internacional voltado ao combate da discriminação racial, mas que prossegue com o grande desafio de ser efetivada na prática do cotidiano da população internacional.

4. A SELETIVIDADE DO SISTEMA PENAL E A (IN)CONSEQUENTE SEGREGAÇÃO RACIAL

A política criminal brasileira repressiva e o atual sistema econômico capitalista fizeram com que os processos de exclusão social fossem considerados como algo normal pela sociedade e muitas vezes invisível. As desigualdades econômicas e políticas entre as classes sociais tornaram-se fatores determinantes para as rotulações e seleções dos criminosos. A seletividade penal é um controle realizado pelo próprio Estado com base na desigualdade penal. Essa seletividade está interligada com a política criminal baseada na repressão e punição de todo e qualquer conflito social, acabando por culpar uma parcela da população mais vulnerável por tais conflitos.

Essa necessidade de ordem evidencia uma intervenção superior que reprima qualquer possibilidade de revolta da população ordenada, permitindo que o Estado intervenha na vida particular dos indivíduos (Arendt, 2019). É isso que vem ocorrendo com a atual política criminal brasileira. O aumento da criminalidade fez a sociedade buscar a punição como modo de combater a delinquência, o que, em consequência, fez subir bruscamente o número da população carcerária brasileira. Além disso, é percebível pelos números informados pelo Infopen 2017 que os indivíduos mais atingidos por tal política repressiva são negros e pobres sem escolaridade.

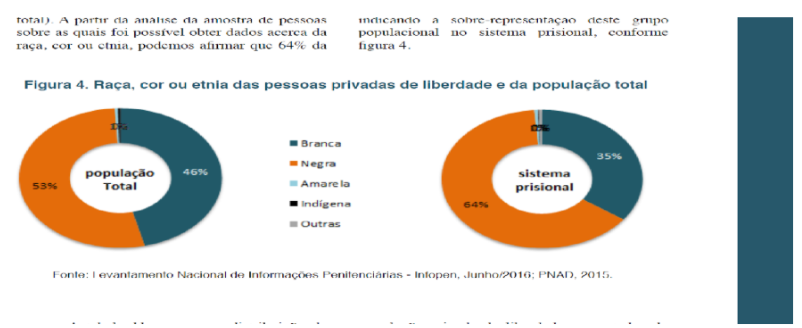

Figura 1 – Raça, cor ou etnia das pessoas privadas de liberdade e da população total

O sistema punitivo forma um círculo vicioso, ao encarcerar um indivíduo já marginalizado por sua condição racial e social; este, dificilmente será reinserido no mercado de trabalho, o que faz com que ele volte a delinquir e a buscar o mundo do crime como solução. O encarceramento em massa da população pobre, negra e periférica é o novo mecanismo de controle social, baseado na separação dos contingentes populacionais que podem ser definidos como problemas para a ordem social. A expulsão de tais indivíduos do convívio social pela prisão é considerada uma forma eficaz de neutralizar as ansiedades públicas pelas ameaças da criminalidade. O cárcere, portanto, é a expulsão do sujeito do convívio social (Garland, 2014).

Essa política criminal possui forte adesão da população, que diante do desejo de segurança pública acata o encarceramento em massa da população mais pobre. Conforme é relatado por Hannah Arendt (2012), as políticas excessivas possuem uma enorme força de adesão, pois correspondem exatamente às expectativas ou desejos imediatos de grande parte da sociedade, que buscam na ciência e nas estatísticas uma explicação para seu uso. Ora, o racismo é uma ideologia e, como tal, também foi concebido como uma estratégia de poder em acordo com as expectativas de parte de uma determinada sociedade. Esse racismo vem sendo utilizado de maneira velada pela política de encarceramento em massa, que forma uma nova maneira de segregação da parcela pobre e negra da população.

Conforme dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) 2017, os crimes de tráfico correspondem a 28% das incidências penais pelas quais as pessoas privadas de liberdade foram condenadas ou aguardam julgamento em junho de 2016. Na distribuição entre homens e mulheres, a pesquisa mostra a maior porcentagem de crimes ligados ao tráfico de drogas entre as mulheres. Entre os homens, o tráfico representa 26% dos registros, enquanto entre as mulheres esse percentual atinge 62%.

Os dados apontam que a maior parte das imputações do crime de tráfico está ligada ao art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, conhecida como Lei de Drogas. Conforme a lei, as condutas de “adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo drogas” configuram o tipo penal, porém tal conduta é repetida no art. 28, isto é, a mesma conduta pode ser utilizada tanto para consumo, como para tráfico. O critério de diferenciação é subjetivo, podendo atender à natureza e à quantidade da substância apreendida, dentre os fatores, conforme o art. 28, § 2º da citada lei.

A lei abriu margem para interpretações e discricionariedades, podendo ser aplicada de acordo com o subjetivo dos operadores dos direitos, o que acaba recaindo sobre a população marginalizada, já que a imputação nos dois diferentes tipos penais depende de aspectos relativos à atitude suspeita, presença em área de tráfico e antecedentes criminais (Carvalho, 2015). A declarada guerra ao tráfico influenciada, inclusive, pela mídia e aplaudida pela sociedade preconiza a definição do criminoso como negro e pobre, sugerindo, mesmo que indiretamente, a exclusão de uma classe social.

Michelle Alexander (2017) ressalta que o próprio combate às drogas realiza um controle social ao rotular pessoas não brancas como criminosas e persistindo em práticas antigas de discriminação. Além disso, uma vez incriminado, as oportunidades na vida após o período de prisão se restringem, o que acaba por influenciar na reincidência do delinquente.

O encarceramento em massa que vem ocorrendo no Brasil atua como uma forma de marginalização de uma parte da sociedade que já se encontra vulnerável diante da sua condição social. Essa aplicação seletiva acaba dificultando ainda mais a regeneração do delinquente. A aplicação seletiva das leis sobre drogas é um mecanismo de exclusão da juventude negra, mantendo-a no círculo vicioso da prisão e do isolamento da sociedade (Hart, 2014).

O aprisionamento excessivo no Brasil é, portanto, um fenômeno baseado na seletividade penal, já que se esconde através de uma política de justiça criminal em busca de garantir segurança, mas que na verdade aprofunda ainda mais o problema da criminalidade, ao marginalizar parcela da população. Essa política é incentivada pela sociedade, pois se apresenta como a melhor forma de combater aos altos índices de criminalidade, fomentando ainda mais o racismo e a segregação racial que ocorre no Brasil.

Conforme Hannah Arendt (2012), a segregação racial pode se tornar a melhor forma de controlar os sujeitos considerados ameaçadores e o uso da violência é necessário para a proteção dos indivíduos de bem, sendo tal política aceita diante da coletividade, que busca tais posições extremistas como solução plausível para as necessidades imediatas. É o que ocorreu, inclusive, com o regime nazista, que utilizou a segregação racial como política para a ascensão econômica de um país, sendo acatada pela população. A passagem do racismo ao domínio político assegura efetivamente uma gestão e uma formalização não apenas doutrinal e ideológica como também organizacional do ódio, institucionalizando a segregação como algo normal e banal (Arendt, 2012).

Essa política amplia os mecanismos de impotência e desamparo, impedindo as práticas de solidariedade social e acentuando a marginalização, o antagonismo e o ódio em relação aos mais diferentes, tornando-os perigosos para o convívio social (Arendt, 2012). A prisão torna-se o local adequado para essa parcela pobre e negra, considerada uma ameaça à paz social. Dessa forma, o encarceramento em massa é uma política de controle social nos mesmos moldes do que ocorria durante o Brasil imperial e colonial, segregando a sociedade de acordo com a cor e a condição econômica de maneira institucionalizada.

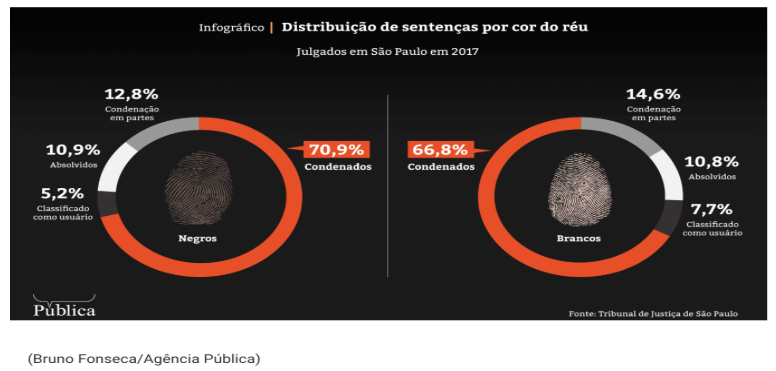

Em recente reportagem intitulada “Negros são mais condenados por tráfico e com menos drogas em São Paulo”, a Agência Pública, por meio de seu jornalismo investigativo, realizou levantamento inédito e analisou 4 mil sentenças de tráfico em 2017; a maioria das apreensões é inferior a 100 gramas e 84% dos processos com até 10 gramas tiveram testemunho exclusivo de policiais. Os dados revelam que os magistrados condenaram proporcionalmente mais negros do que brancos na cidade de São Paulo. Dos negros julgados, 71% foram condenados por todas as acusações feitas pelo Ministério Público no processo – um total de 2.043 réus. Entre os brancos, a frequência é menor: 67%, ou 1.097 condenados.

Analisando o material colhido, Isadora Brandão, do Núcleo de Diversidade e Igualdade Racial da Defensoria Pública de São Paulo, ressaltou que “Mesmo o fato do acusado ser negro ou branco não constar explicitamente como um dado para fundamentar uma decisão judicial, o que a gente percebe olhando os dados é que há uma criminalização maior dos negros”.

Figura 2 – Distribuição de sentenças por cor do réu no Estado de São Paulo no ano de 2017

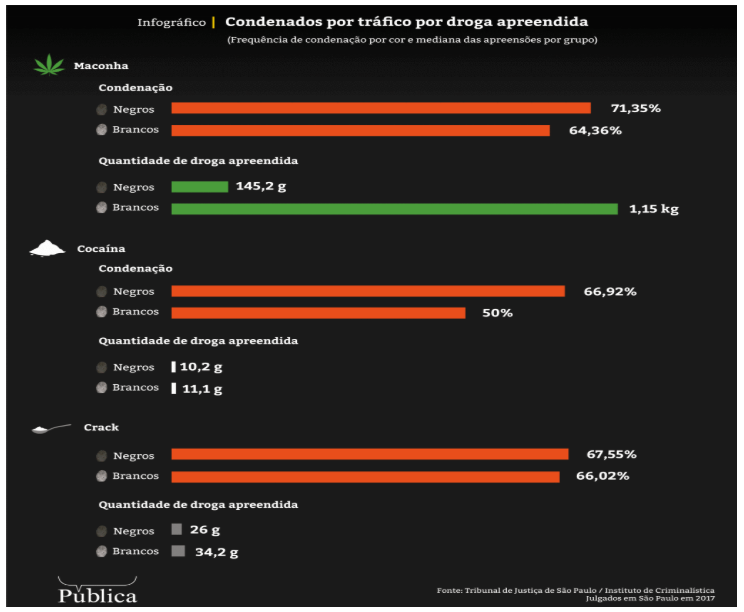

Conforme levantamento realizado, os negros também foram processados e condenados por tráfico com menor quantidade de maconha, cocaína e crack do que os brancos.

Figura 3 – Condenações por tráfico de drogas por tipo de droga apreendida

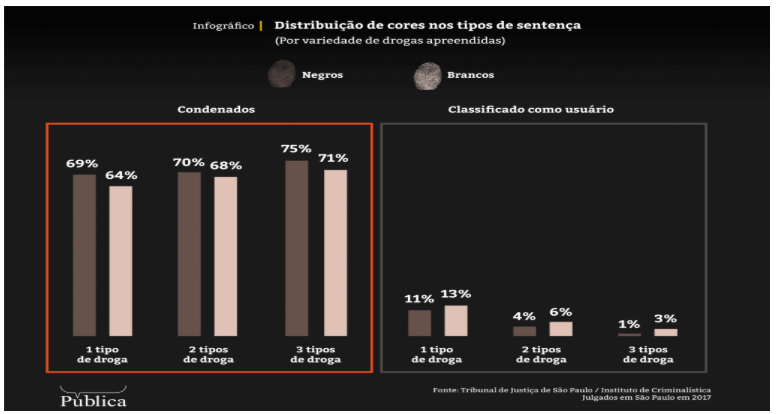

Figura 4 – Condenações por tráfico de drogas por tipo de droga apreendida no ano de 2017

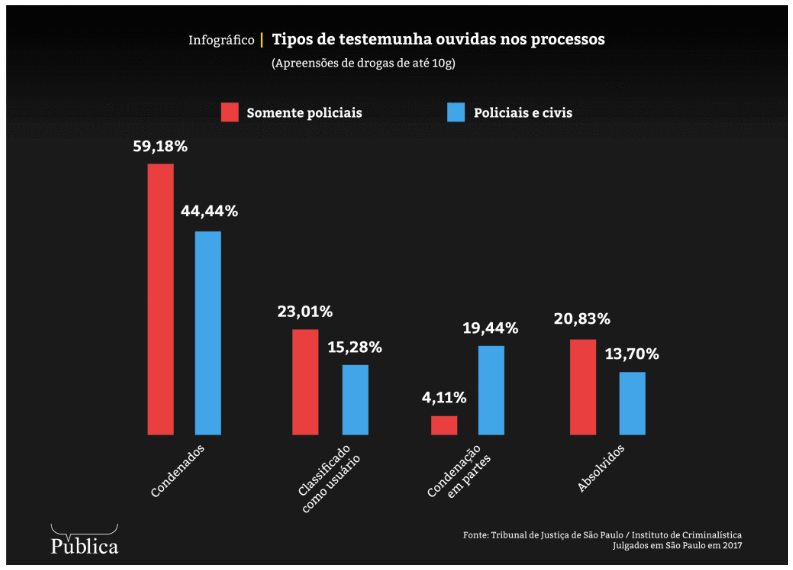

O infográfico anterior mostra como os índices de condenação crescem conforme a variedade das substâncias apreendidas em poder dos réus. Assim como no caso retratado na minissérie Olhos que condenam, a atuação policial tem tido caráter determinante nas condenações da população negra. A reportagem (APUBLICA, 2019) analisou os processos referentes a apreensões de até 10 gramas para maconha, cocaína e crack. Em 83,7% dos casos, as únicas testemunhas ouvidas em juízo foram os próprios policiais envolvidos na ocorrência. Isolando-se os casos com réus negros, o índice é de 85,3% e o de brancos, 81%.

Quando somente policiais prestaram depoimento em juízo, foram condenados 59% dos acusados. Já nos processos com testemunhas civis, o índice de condenação caiu para 44%. A diferença também ocorre no índice de absolvição: quando foram ouvidas testemunhas civis, 21% dos réus foram absolvidos. Quando havia somente testemunhas policiais, esse número caiu para 14%.

Figura 5 – Condenações por tipos de testemunhas ouvidas nos processos

Isadora Brandão, da Defensoria Pública de São Paulo, afirma na reportagem que “insistentemente” a questão do depoimento exclusivo da polícia é problematizada nas peças da defensoria. Segundo avalia,

A testemunha é quem toma conhecimento dos fatos por algum meio. A princípio, é equidistante em relação às partes. Quem são as partes? O Estado acusador de um lado, o acusado de outro. No nosso entendimento, o testemunho dos policiais não pode servir exclusivamente para amparar condenações, porque um policial não goza da imparcialidade necessária para figurar como testemunha (APUBLICA, 2019).

Cristiano Avila Maronna, do IBCCrim, também ouvido na reportagem, relata que costuma dizer que o testemunho policial é a rainha das provas. E prossegue: “Vejo o Judiciário como o principal responsável, pois é ele quem deveria garantir o devido processo legal. É ele quem deveria analisar o depoimento do policial com reserva” (APUBLICA, 2019). Entre os julgados no município de São Paulo em 2017 por tráfico, 63,6% eram negros e 36,4%, brancos. Essa proporção se inverte em relação à população local da cidade, onde 37% são negros e 61%, brancos, o que mostra uma sobrerrepresentação da população negra na comarca do município. Na avaliação de Maronna,

enquanto o próprio juiz não se compreender como um garantidor de direitos, nada disso tem qualquer chance de mudar. Porque é parte dessa engrenagem de guerra, de perseguição dos inimigos que é, no fundo, no fundo, a gestão penal da miséria. Gente pobre, negra, que mora na favela, e que vai para o sistema de uma forma ou de outra (APUBLICA, 2019).

O Brasil não se preocupou com as políticas sociais de inserção do abolido na sociedade brasileira. A única política realizada foi a de branqueamento da população, que buscou a importação de mão de obra europeia. A abolição, como alguns previam, não gerou transformação social. Os abolidos, sem qualquer amparo estatal e sem qualificações, passaram a se dedicar à agricultura de subsistência ou retornaram aos seus antigos senhores; alguns migraram para outras cidades, sem estrutura nenhuma, e alguns se juntaram a quadrilhas urbanas (Skidmore, 2012). Com isso, a segurança pública veio antes do social. A violência estatal criou seu inimigo e este seria o abolido, pois, “Tal violência reforçava a imagem do negro como elemento atrasado e antissocial, e com isso a elite ganhava mais um incentivo para trabalhar no sentido de um Brasil mais branco” (Skidmore, 2012).

Desse modo, segundo o INFOPEN, existem atualmente em torno de 726 mil presos no sistema penitenciário, sendo que destes 23% possui idade entre 18 e 25 anos e nível de escolaridade de ensino fundamental incompleto. Em relação à cor da pele, 64%, maioria esmagadora, dos mais de 700 mil presos, se apresenta de cor negra/parda.

No preâmbulo da Constituição Federal de 1988 há o compromisso de “[…] assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade”. Assim, é possível retirar diversos compromissos firmados pelo constituinte para a concretização do Estado Democrático de Direito. Dentre os compromissos contidos no preâmbulo, destacamos a igualdade, uma ideia a ser alcançada, que será buscada com escopo na Teoria da Justiça de John Ralws, desenvolvida de modo liberal e igualitário.

O professor norte-americano John Ralws desenvolveu sua Teoria da Justiça a partir do princípio da diferença. Conforme é colocado pelo autor, “uma concepção fortemente igualitária no sentido de que, se não houver uma distribuição que melhore a situação de ambas as pessoas (limitando-nos ao caso de duas pessoas, para simplificar), deve-se preferir a distribuição igualitária” (Rawls, 2016), isto é, só há ganho quando todos ganham. Assim, só poderá haver igualdade quando houver distribuição em que todos saiam ganhando, quando apenas um ganha, não há que se falar em justiça igualitária.

É necessário, portanto, dar oportunidade àqueles 64% de negros e pardos no sistema penitenciário de terem sua dignidade enquanto pessoas humanas assegurada e o direito a um devido processo legal por meio de um julgamento justo. São necessárias também mais ações afirmativas como forma de superar o encarceramento em massa, uma vez que isso decorre de uma falta de política pública, há 133 anos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A minissérie norte-americana produzida pela Netflix, When they see us, cujo título no Brasil é Olhos que condenam, serve de condão para aprofundar o estudo das relações entre Direito e Arte, sendo capaz de gerar essa reflexão sobre a possibilidade de haver falhas na apuração da culpa, e, por isso, acabar-se penalizando inocentes ao se atropelar o devido processo legal por meio de um julgamento justo e sem violação aos direitos humanos.

No intuito de ratificar a importância da Arte como expressão de fatos da vida cotidiana, Luigi Pareyson (2001) aduz que a Arte está presente em toda a vida do homem. Assim, toda a vida do homem penetra nela, constituindo-lhe o íntimo conteúdo e, justamente por isso, ela pode tornar-se razão de vida para quem a faz e para quem a goza. Ressalte-se que não são apenas estruturas televisivas e cinematográficas que constituem mecanismos artísticos de revelação e aproximação do direito. A ciência do direito, o ensino jurídico, a justiça e diversos direitos fundamentais como vida, liberdade, igualdade, dignidade, parentalidade, honra, educação, propriedade, saúde, família, entre tantos outros, são claramente representados na literatura, na pintura, em esculturas, artes plásticas, artes audiovisuais, artes visuais, no teatro e na música.

Algumas narrativas conseguem se evidenciar mais importantes para o estudo da ciência jurídica do que a maioria dos manuais de Direito, já que promovem a desconstrução do “senso comum teórico”. Inúmeras séries televisivas internacionais também margeiam enredos que traduzem tramas legais, como: Suits, The Good Wife, Law & Order, dentre tantas outras, revelando cenas do cotidiano que inspiram reflexões acerca de direitos subjetivos.

A Arte também é utilizada, historicamente, como uma ferramenta eficaz de se efetivar denúncias e de resistência contra violações dos direitos humanos e ultrajes a ideais democráticos referentes ao justo. Não raras vezes traduzem conflitos inerentes da ideia de ética, justiça e probidade administrativa, sendo bastante comum observar as tramas das ficções televisivas evidenciando fatos que, por analogia ou não, parecem ter saído dos noticiários diários ou das mídias sociais, já que vinculam situações claramente ocorridas no cotidiano.

Para Rafael Xerez (2014), o Direito como Arte consiste na compreensão de que a construção da norma jurídica é em si uma manifestação artística. Tal premissa destaca a importância da Arte na construção histórica e simbólica do Direito e revela o caráter de indissociabilidade e imbricamento entre eles, disseminando, no tempo e no espaço, o quão são fundamentais para a vida dos indivíduos e da sociedade.

Mesmo que todos assistam a Olhos que Condenam, mesmo que exibam a minissérie em escolas, mesmo que a produção ganhe destaque mundial em horário nobre, mesmo que a série seja um simulacro de uma realidade bem mais cruel, ainda assim as pessoas irão relativizar. Algumas pessoas, de fato, acreditam e apoiam que é melhor que muitas pessoas inocentes sejam condenadas para não arriscar que uma culpada fique livre. Algumas pessoas, de fato, acreditam que se a Justiça e o sistema funcionam para ela, funciona para todos. Algumas pessoas vão acreditar que aqueles jovens, no fundo, cometeram algum tipo de crime; vão achar que a minissérie quer passar a mensagem de que todos os negros são injustiçados e coitadinhos. Algumas pessoas acreditam que tudo agora é racismo.

Além de espectadores, acabamos nos sentindo cúmplices de uma injustiça. Diante daquele tribunal do júri representado na série, de que lado nós estaríamos? Hoje, sem saber o final da história, qual seria a nossa postura? Qual seria a postura do judiciário brasileiro? No título original, Olhos que Condenam se chama When they see us (Quando eles nos veem), que nos parece muito mais pertinente. Aqueles garotos fazendo bagunça no parque poderiam ser quaisquer outros garotos brancos que vemos por aí fazendo o mesmo tipo de bagunça, estando apenas no lugar errado e na hora errada. A diferença é como nós os vemos, e como a sociedade e o sistema judiciário os enxergam todos os dias.

Esse paradoxo comprova a relevância do debate sempre latente acerca do tema. A questão, no entanto, não diz respeito apenas à violação dos direitos humanos ou à dignidade da pessoa humana, mas também à legitimidade para a decisão que determina a aplicação dessa pena. No Brasil, por exemplo, para se chegar à sanção penal, é necessário o deslinde de todo um processo que obedeça aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dentre outros, tudo para tentar ao máximo afastar o cometimento de injustiças e legitimar a sentença.

Na concepção contemporânea de Direito já se sabe, no entanto, que mesmo obedecendo a todas essas garantias, ainda não há imunidade quanto ao cometimento de erros e equívocos, tampouco há como se assegurar uma decisão final neutra e objetiva. Isso porque o Direito é uma ciência e, como toda ciência, é inacabado, sempre sujeito a críticas, à reinterpretação e à reestruturação. Ciência é, tradicionalmente, conceituada como um tipo de conhecimento, cujos resultados consistem em enunciados ou constatações passíveis de serem generalizados e capazes de transmitir informações seguras e verdadeiras, alcançadas por meio de um processo sistematizado e organizado, ao qual se denomina método (Ferraz Júnior, 1995).

Nesse aspecto, o Direito não pode mais ser visto como uma ciência isolada de todas as outras, mas, pelo contrário, deve se inserir numa realidade multidisciplinar. Logo, exatamente pelos motivos acima expostos, escolheu-se para ilustrar a temática do presente artigo a minissérie norte-americana When they see us, que retrata a luta pela efetivação dos direitos humanos por parte da população negra. Destaca-se que o processo penal se guia, em regra, pela busca da verdade processual. A epistemologia, enquanto ciência da ciência, apresenta-se de forma crítica a essas condições e, nesse ponto, vem trazendo argumentos que são necessariamente de cunho valorativo, uma vez que todo ato de conhecer implica o problema do valor daquilo que se conhece (Reale, 2002).

Essa busca pela “verdade” é herança de um sistema inquisitorial, que marcou o processo penal durante a Idade Média. É justamente característica essencial desse sistema a obsessão pela verdade, de modo que todo ato (como tortura e crueldades) justificava-se, desde que fosse para alcançar esse objetivo. Nessa época, a responsável pela Inquisição era a igreja católica, tradicionalmente pautada em dogmas e princípios absolutos (Khaled Júnior, 2013).

Com o fim do período inquisitorial e a evolução do Direito, a busca pela verdade real no processo penal passou a ser um mito necessário para manter o processo dentro de uma linha imprescindível a um resultado eficiente. Tal mito serve para, de alguma forma, justificar a infalibilidade do juiz, ou seja, se o processo penal se guia pela busca da verdade real e a sentença é o resultado dessa busca, não há como ser eivada de erro (Khaled Júnior, 2013).

A ineficiência de uma instituição como o Judiciário, que tem por missão assegurar direitos fundamentais, contribui para o aumento das desigualdades sociais (Sadek, 2017), pois o direito ao acesso à justiça é talvez o mais fundamental de todos os direitos, haja vista que a partir dele é que se pode buscar a efetividade dos demais direitos (Cappelletti; Garth, 1988). A série demonstra cenas de tortura, preconceito e desumanização brutal contra a população negra. Tais fatos não são absolutamente distintos da realidade brasileira, havendo ainda, além do que já foi mencionado, casos de flagrantes forjados, erros judiciários, violência policial, descaso com a população carcerária, racismo institucionalizado e várias outras violações de direitos.

Podemos então concluir que ao longo dos anos o arcabouço normativo existente e a atuação do Estado, embora venham avançando e melhorando significativamente, não têm sido suficientes para assegurar a dignidade da pessoa humana de forma a evitar a violação dos direitos humanos da população negra em decorrência da discriminação racial. Ao se analisar os dados estatísticos, resta clara a inefetividade de se concretizar o acesso à justiça e ao devido processo legal quando se analisa litígios que envolvem réus negros, maculando assim as garantias e direitos fundamentais de todos esses indivíduos. Ainda há um longo caminho a ser percorrido para mitigar os danos causados, que passa pela intervenção estatal no Poder Judiciário e nas atividades policiais, mas também decorre de um novo olhar da sociedade, um olhar que busque reconhecer a isonomia dos seres humanos independente da cor da pele.

3Ato ou efeito de justiçar; de punir com morte ou castigo físico severo, por meio de julgamentos ilegais conduzidos por governos de exceção ou grupos justiceiros (DICIO, 2019).

4Martin Heidegger foi o grande impulsionador de uma mudança de paradigma em relação à hermenêutica tradicional, para ele: “A interpretação de algo como algo funda-se, essencialmente, numa posição prévia, visão prévia e concepção prévia. A interpretação nunca é a apreensão de um dado preliminar isenta de pressuposições. […] Em todo princípio de interpretação, ela se apresenta como sendo aquilo que a interpretação necessariamente já “põe”, ou seja, que é preliminarmente dado na posição prévia, visão prévia e concepção prévia” (Heidegger, 1988, I).

5A Epistemologia é a ciência da ciência, ou seja, é a ciência responsável pelo estudo crítico das condições de conhecimento de cada esfera científica em particular. É, portanto, a ciência do conhecimento científico. Nesse aspecto, a Epistemologia encontra-se inserida numa Teoria maior do Conhecimento, a Ontognoseologia (Reale, 2002).

6Na contemporaneidade, a ciência apresenta-se para a Epistemologia como algo provisório, passível de refutações, de erros, equívocos e críticas. O que não suporta críticas e o que não é falível. (Machado Segundo, 2008).

7O seguro, o absoluto e o certo não cabem mais na concepção de ciência, porque não são características do ser que conhece. Para melhor explicar essa ideia, Nietzsche utiliza-se da metáfora aos deuses Apolo e Dionísio. Apolo é a representação da segurança, da certeza e da verdade absoluta. Dionísio, por outro lado, é a embriaguez, é o risco da incerteza, é o desafio da dúvida. É do equilíbrio entre Apolo e Dionísio que deve ser guiada a existência humana, inclusive no processo de conhecimento do mundo (Nietzsche, 2006).

8A justificação de um juízo axiológico, portanto, não se dá mediante demonstração construída com base em lógica formal, mas por meio de argumentação, na qual o intérprete/aplicador expõe as razões que o conduziram à decisão proferida e pelas quais, esta decisão encontra-se em consonância com a pauta valorativa estabelecida pelas normas jurídicas, e constitui solução adequada ao caso concreto (Xerez, 2014).

9O conhecimento aparece como um sistema de substituições em que uma impressão anuncia outras sem nunca dar razão delas, em que palavras levam a esperar sensações, assim como a tarde leva a esperar a noite. A significação do percebido é apenas uma constelação de imagens que começam a reaparecer sem razão. As imagens ou as sensações mais simples são, em última análise, tudo o que existe para se compreender nas palavras, os conceitos são uma maneira complicada de designá-las, e, como elas mesmas são impressões indizíveis, compreender é uma impostura ou uma ilusão, o conhecimento nunca tem domínio sobre seus objetos, que se ocasionam um ao outro, e o espírito funciona como uma máquina de calcular que não sabe por que seus resultados são verdadeiros. A sensação não admite outra filosofia senão o nominalismo, quer dizer, “a redução do sentido ao contrassenso da semelhança confusa, ou ao não-senso da associação por contiguidade”. (Merleau-Ponty, 1994).

10Há tempos enraizado na nossa cultura e de forma muitas vezes imperceptível, tem-se um conjunto de práticas, hábitos, situações, palavras e falas inseridas em nossos costumes e que promovem, direta ou indiretamente, a segregação ou o preconceito racial.

11O racismo institucional é o fracasso das instituições e organizações em prover um serviço profissional e adequado às pessoas em virtude de sua cor, cultura, origem racial ou étnica. Ele se manifesta em normas, práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano do trabalho, os quais são resultantes do preconceito racial, uma atitude que combina estereótipos racistas, falta de atenção e ignorância. Em qualquer caso, o racismo institucional sempre coloca pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados em situação de desvantagem no acesso a benefícios gerados pelo Estado e por demais instituições e organizações (CRI, 2006).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, José Augusto LINDGREN. A Arquitetura Internacional dos Direitos Humanos. São Paulo: FTD, 1997.

ALEXANDER, Michelle. A nova segregação: racismo e encarceramento em massa. São Paulo: Boitempo, 2017.

ANISTIA INTERNACIONAL. Disponível em: https://anistia.org.br/. Acesso em: 29 maio 2024.

ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 13. ed. (Reimp.) Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2019.

ARENDT, Hannah. As Origens do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. 3. ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 11. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Acesso em: 29 maio 2024.

BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. Brasília, DF, 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm. Acesso em: 29 maio 2024.

BRAGA, Janine de Carvalho Ferreira; FEITOSA, Gustavo Raposo Pereira. Direito à Educação da Pessoa com Deficiência: Transformações Normativas e a Expansão da Inclusão no Brasil. Revista Direitos Humanos e Democracia, v. 4, p. 310-370, 2016. Disponível em: https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia/article/view/6335?download=20240402blazer-florido-feminino.html. Acesso em: 29 maio 2024.

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.

DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998.

DECLARAÇÃO sobre a Raça e os preconceitos raciais. Conferência da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/discrimina/dec78.html. Acesso em: 29 maio 2024.

DEPARTAMENTO Penitenciário do Ministério da Justiça (DEPEN). Infopen, 2017.

FLORES, Joaquin Herrera. Direitos humanos, interculturalidade e racionalidade de resistência. Sequência: Estudos Jurídicos e Políticos, Florianópolis, p. 9-30, jan. 2002. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15330/13921. Acesso em: 29 maio 2024.

HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Petrópolis: Vozes, 1988. 207 p.

JUSTIÇAMENTO. In: DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2019. Disponível em: https://www.dicio.com.br/justicamento/. Acesso em: 29 maio 2024.

LAFER, Celso. A Internacionalização dos Direitos Humanos. São Paulo: Manoles, 2005.

MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

NEGROS são mais condenados por tráfico e com menos drogas em São Paulo. APUBLICA, 06 maio 2019. Disponível em: https://apublica.org/2019/05/negros-sao-mais-condenados-por-trafico-e-com-menos-drogas-em-sao-paulo/. Acesso em: 29 maio 2024.

NIETZSCHE, Friedrich. Humano demasiado humano: um livro para espíritos livres. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

NUNES JUNIOR, Amandino Teixeira. A pré-compreensão e a compreensão na experiência hermenêutica. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 8, n. 62, 1 fev. 2003. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/3711. Acesso em: 29 maio 2024.

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Max Limonad, 2002. 188 p.

PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas da perspectiva dos direitos humanos. Cad. Pesqui. [online]., v. 35, n. 124, p. 43-55, 2005. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cp/a/3bz9Ddq8YpxP87fXnhMZcJS/ Acesso em: 29 maio 2024.

SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna; XEREZ, Rafael Marcílio; NOTTINGHAM, A. B. As razões epistemológicas para inadmissibilidade da pena de morte: um ensaio a partir do filme ‘A vida de David Gale’. Revista Jurídica, Unicuritiba, v. 3, p. 388-410, 2017.

SOUZA SANTOS, Boaventura. “Introdução: para Ampliar o Cânone do Reconhecimento, da Diferença e da Igualdade”. In: Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitanismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

WHEN THEY SEE US (No Brasil, OLHOS QUE CONDENAM). Criação: Ava DuVernay. Roteiro: Ava DuVernay. Produtores: Ava DuVernay, Berry Welsh, Jane Rosenthal, Jeff Skoll, Jonathan King (III), Oprah Winfrey e Robert De Niro. Estados Unidos da América: Netflix, 2019 [produção]. Drama. Minissérie. 296 minutos.

XEREZ, Rafael Marcílio. Concretização dos Direitos Fundamentais: Teoria, Método, Fato e Arte. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. 287 p.

1Doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR; Mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais; Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará; Professora dos Cursos de Graduação, Mestrado e Doutorado em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza – UNIFOR; Procuradora do Município de Fortaleza (CE). http://lattes.cnpq.br/8860525584040414.

2Graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR; Especialista em Direito e Processo Constitucional pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR; Especialista em Direito Eleitoral pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC MINAS; Mestrando em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Advogado. E-mail: davidgfduarte@gmail.com. http://lattes.cnpq.br/8493333992917677.