MUSIC AS A PEDAGOGICAL RESOURCE IN PRACTICAL ACTIVITIES: AN EXPERIENCE AT MARIA DE NAZARÉ PEREIRA MUNICIPAL SCHOOL DURING THE 2022–2023 PERIOD IN THE MUNICIPALITY OF COARI, AMAZONAS, BRAZIL

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ra10202507310655

Elizionete Cavalcante Caxeixa

José Amauri Siqueira da Silva

Suzana Gusmão Lima

Resumo

Esta pesquisa analisa o uso da música como recurso pedagógico nas atividades práticas da Escola Municipal Maria de Nazaré Pereira, em Coari-AM, entre 2022 e 2023. A partir da perspectiva da pedagogia histórico-crítica e da teoria histórico-cultural, a investigação busca compreender a música como instrumento essencial para o desenvolvimento cognitivo e afetivo, sobretudo na alfabetização e letramento. Fundamentando-se em Saviani (2003, 2012), parte-se da ideia de que o conhecimento escolar deve transmitir saberes historicamente acumulados pela humanidade. A pesquisa busca responder como a música contribui para uma aprendizagem significativa, especialmente no processo de aquisição da leitura e da escrita. Também se analisa o impacto desse recurso nas práticas pedagógicas e no comportamento dos alunos. Foram utilizados métodos qualitativos e quantitativos, com questionários abertos e fechados, para captar dados objetivos e subjetivos. Os resultados demonstram que o ensino interdisciplinar com uso da música favorece a retenção de conteúdos, o engajamento discente e a articulação entre conhecimento e afetividade.

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem, Música, Alfabetização

Abstract

This research examines the use of music as a pedagogical tool in practical activities at Maria de Nazaré Pereira Municipal School, in Coari-AM, during 2022–2023. Grounded in historical-critical pedagogy and cultural-historical theory, the study considers music as a key element in fostering both cognitive and emotional development, particularly in the processes of literacy and reading acquisition. Based on Saviani (2003, 2012), it argues that schools should transmit humanity’s historically accumulated knowledge. The study aims to explore how music supports meaningful learning and affects classroom practices and student behavior during literacy development. A mixed-methods approach was adopted, combining qualitative and quantitative techniques through open and closed questionnaires. Findings reveal that interdisciplinary practices involving music enhance knowledge retention, student engagement, and the integration of learning and emotion.

Keywords: Teaching and learning, Music, Literacy

1 INTRODUÇÃO

A música configura-se como um instrumento potente no estímulo às capacidades cognitivas e socioemocionais, promovendo a expressão de ideias, sentimentos e aprendizados. Por ser amplamente acessível, integra-se ao cotidiano e desperta formas prazerosas de aprendizagem. Briton (2003, p. 3) destaca que a estimulação sonora favorece conexões neurais, potencializando o desenvolvimento intelectual e social das crianças, especialmente na linguagem, na memória e na compreensão de normas. Presente em múltiplos contextos – como meios de comunicação, espaços públicos e instituições –, a música cumpre papel significativo como linguagem artística e cultural desde os primeiros anos de vida.

Segundo Brito ao lado de Silva (2010):

É difícil encontrar alguém que não se relacione com a música […]: escutando, cantando, dançando, tocando um instrumento, em diferentes momentos e por diversas razões. […] Surpreendemo-nos cantando aquela canção que parece ter “cola” e que não sai da nossa cabeça e não resistimos a, pelo menos, mexer os pés, reagindo a um ritmo envolvente […] (SILVA, 2010, p.8).

A música, por seu caráter expressivo e acessível, tem ganhado espaço como ferramenta nas práticas pedagógicas, especialmente nas séries iniciais. Segundo Paulino & Paula (2008), ela contribui para a construção de rotinas, valores e interações sociais, além de tornar o ambiente escolar mais acolhedor e significativo. Contudo, muitas escolas ainda priorizam métodos tradicionais e repetitivos voltados exclusivamente à alfabetização, negligenciando aspectos afetivos e motores do desenvolvimento infantil. A obrigatoriedade do ensino de Arte pela Lei nº 9.394/1996 reforça a importância da música como linguagem formativa. Apesar dos avanços educacionais, o uso da música na sala de aula permanece incipiente, sendo pouco explorado por professores. Dado seu impacto direto na cognição, afetividade e socialização, é essencial que a escola reconheça o repertório musical trazido pelos alunos e integre essa linguagem ao cotidiano didático. Assim, propõe-se investigar como a música pode mediar o processo de leitura e escrita, considerando seu papel no desenvolvimento integral da criança. A pesquisa terá como foco a experiência na Escola Municipal Maria de Nazaré Pereira (Coari/AM), buscando compreender os efeitos da música nas práticas pedagógicas interdisciplinares e nas interações educacionais.

Perguntas de investigação – A investigação centraliza-se em compreender como a música, utilizada como recurso pedagógico, contribui para o desenvolvimento cognitivo e afetivo de crianças no processo de leitura e escrita. A partir disso, questiona-se: de que modo a musicalidade facilita uma aprendizagem significativa? Como a alfabetização sob uma perspectiva histórico-social favorece esse uso em sala de aula? E quais impactos podem ser observados no comportamento e no desempenho dos alunos?

Objetivos – O objetivo principal é analisar os efeitos da música como ferramenta pedagógica no desenvolvimento cognitivo e emocional de estudantes do ensino fundamental, com base na experiência da Escola Municipal Maria de Nazaré Pereira (Coari/AM, 2022–2023). Especificamente, busca-se identificar como a música favorece a aprendizagem, compreender o papel da alfabetização sob enfoque histórico-social e descrever os impactos no comportamento e rendimento escolar.

Justificativa – A música, enquanto linguagem artística e cultural, promove o desenvolvimento integral da criança ao estimular a imaginação, a sensibilidade e a disciplina. Conforme Carvalho (2008), a educação musical fortalece tanto aspectos emocionais quanto racionais, favorecendo a formação de sujeitos críticos e criativos. Nesse contexto, o estudo visa evidenciar a música como prática educativa relevante, sobretudo em atividades interdisciplinares que articulem ensino e afeto.

Limitações da pesquisa – A viabilidade da pesquisa será garantida por meio de planejamento adequado e recursos humanos acessíveis, envolvendo a comunidade escolar diretamente ligada ao processo ensino-aprendizagem. O fato de a investigação ocorrer no espaço escolar facilita a interação com os sujeitos e a análise dos dados, tornando o projeto exequível.

Limitações – Não se identificam, até o momento, obstáculos metodológicos ou operacionais que comprometam o desenvolvimento da investigação.

Consequências da investigação – O estudo pretende fomentar reflexões entre docentes do Ensino Fundamental I sobre os benefícios da música nas práticas didáticas. A pesquisa poderá gerar propostas concretas de inserção da música no cotidiano escolar, contribuindo para uma educação mais sensível, dinâmica e significativa.

Deve-se fazer uma contextualização/apresentação breve do tema a ser estudado ou do tema que será abordado em seu projeto de pesquisa. A introdução é a parte do artigo onde são apresentados o tema de pesquisa, o problema, a justificativa e os objetivos.

O tema é abordado de maneira a identificar os motivos e o contexto no qual o problema de pesquisa foi identificado.

A contextualização deve se embasar por meio de pesquisas já realizadas na área em estudos, devendo ser apontadas as principais preocupações e incertezas que envolvem o tema escolhido para desenvolvimento da pesquisa.

As informações no texto devem fluir do geral para o específico, afunilando, de modo a chegar ao fim de maneira bastante convincente.

Deve se destacar a problematização que dá origem a presente pesquisa, de forma claro e preciso. O problema deve servir como um instrumento para a obtenção de novos conhecimentos; ser delimitado; ter aplicabilidade social; ser claro e preciso; e, refletir uma vivência do pesquisador.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A música como catalisadora do desenvolvimento cognitivo e afetivo na alfabetização.

A inserção da música como prática pedagógica tem sido defendida por sua contribuição ao desenvolvimento integral da criança, favorecendo tanto aspectos cognitivos quanto afetivos. A Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), criada em 1991, consolidou a educação musical como campo científico no Brasil, embora tenha se afastado de debates políticos ligados à educação básica (CAMPOS, 2005).

Com a promulgação da LDB nº 9.394/1996, a música passou a integrar a grade curricular como linguagem artística obrigatória, ao lado do teatro, da dança e das artes visuais. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), instituídos em 1997, estabeleceram diretrizes para o ensino da arte, indicando a necessidade de abordagens interdisciplinares e multiculturais, considerando o avanço das tecnologias e o acesso a produções artísticas diversas (BRASIL, 1997).

Shiroma (2003) destaca que, após a década de 1970, o sistema educacional enfrentou uma crise provocada pelas transformações do capitalismo, exigindo da escola a formação de sujeitos aptos a lidar com riscos e incertezas, conforme apontado no Relatório Delors (1998). Nesse cenário, a música surge como estratégia relevante na formação de competências como criatividade, improvisação e sensibilidade, aspectos priorizados no ensino contemporâneo (DUARTE, 2010).

Segundo os PCN de Arte, o objetivo do ensino musical deve ser garantir que todos os estudantes participem ativamente como ouvintes, intérpretes e criadores, valorizando o fazer artístico como parte essencial da cidadania (BRASIL, 1997). Isso demonstra que o enfoque moderno prioriza habilidades e não apenas conteúdos teóricos, promovendo o desenvolvimento integral do aluno.

Flexibilidade, criatividade, agilidade, colaboração, habilidades a associação nebulosa do conceito “cidadania” passa a fazer parte da pedagogia Brasil no século XXI. Podemos ilustrar esse conceito de ensino trazendo um deles Os objetivos do trabalho pedagógico musical na escola segundo o documento PCN para este campo: “Para habilitar o aprendizado de música para o desenvolvimento do cidadão, é necessário que todos tenham a oportunidade praticar ativamente como ouvintes, intérpretes, compositores e improvisadores e fora da sala de aula” (BRASIL, PCN’t ARTE, 1997, p. 5).

A ênfase no desenvolvimento de habilidades como ouvir, interpretar, compor e improvisar é central no ensino de música, conforme indicam os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Saviani (2012) adverte que a aprendizagem sem conteúdos significativos esvazia-se de sentido, tornando-se superficial. Ele critica o descolamento entre o ensino de habilidades e a construção do conhecimento sistematizado, associando esse fenômeno à influência dos ideais da Escola Nova após as reformas educacionais da década de 1930.

Segundo o autor, uma concepção pedagógica que privilegia apenas atitudes e competências, sem respaldo científico, estético ou filosófico, compromete a função formadora da escola. Para que a música cumpra seu papel humanizador e formativo, o ensino deve contemplar a improvisação, a composição e a interpretação, oportunizando ao aluno tornar-se um ouvinte crítico ou um músico atuante (BRASIL, 1997).

Ainda de acordo com os PCNs de Arte, trabalhar o sistema tonal/modal no contexto escolar favorece o desenvolvimento da inteligência musical, especialmente quando conectado às manifestações locais, o que enriquece o processo de ensino-aprendizagem musical.

As canções são uma das tradições musicais mais importantes das composições produzidas neste sistema modal/tone responsável uma parte significativa da produção musical do país, incluindo enviar ao mercado. As canções brasileiras formam um como uma fonte de oportunidades para ensinar música através da música e pode fazer parte da produção musical em sala de aula que permite que o aluno possa formular hipóteses sobre o nível de precisão necessários para perceber o tom, o ritmo, os elementos da linguagem, simultânea etc. (BRASIL, PCNs ARTE, 1997, p. 5).

A indefinição conceitual sobre o ensino de música nas escolas abre margem para interpretações diversas, frequentemente reduzidas à prática espontânea. Tal abordagem, embora valorize a experiência sensível, tende a ignorar o vasto legado musical acumulado historicamente pela humanidade. Assim, o ensino musical acaba sendo compreendido mais como exercício mecânico do que como construção crítica de saberes.

(…) a situação atual não apresenta mudanças expressivas em relação à Educação Artística: a música, como conteúdo curricular, continua subordinada ao campo mais amplo e múltiplo das artes. Entre a Educação Artística e a atual Arte, as diferenças mais significativas, nos vários Parâmetros, não envolvem diretamente a música, mas dizem respeito à maior abrangência, em relação às artes plásticas, das artes visuais e audiovisuais, e ainda à demarcação da dança como modalidade específica, aspectos que não nos cabe aqui discutir mais longamente. No que concerne ao campo próprio da música, a maior diferença entre esses dois momentos históricos encontra-se nas indicações para a formação do professor: as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Música, ao determinar uma formação de caráter específico, indicam a transformação das licenciaturas plenas em Educação Artística (com habilitação em música) em licenciaturas em música. Embora essas diretrizes já venham sendo divulgadas há vários anos, servindo como base para a criação ou reformulação curricular de muitos cursos, o processo de sua oficialização – na forma de resolução do Conselho Nacional de Educação – ainda se encontra, no presente momento, inconcluso (PENNA, 2004, p. 25).

Concordamos com Saviani (2012), que critica a rejeição do conhecimento científico, artístico e filosófico na educação escolar, alertando que isso pode tornar o ensino das classes populares superficial e vazio. A Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) e outras entidades têm lutado para garantir um ensino musical mais efetivo nas escolas públicas, especialmente após a aprovação da Lei 11.769/2008, que assegura a inclusão da música no currículo da educação básica. Diferente dos primeiros anos de atuação da ABEM, marcados pelo foco acadêmico, no século XXI a associação ampliou sua atuação para a defesa de políticas públicas musicais (CAMPOS, 2005, p. 5).

ABEM sempre teve como objetivos primordiais a realização de encontros que propiciassem a apresentação, a discussão e a divulgação de trabalhos de pesquisa da área de educação musical, a promoção e a integração dos professores visando a consolidação da área de Educação Musical e de Música no Brasil. (CAMPOS, 2005, p. 45).

A regulamentação da educação musical na legislação brasileira e sua contribuição para a aprendizagem significativa

Em 2008, a Lei nº 11.769 alterou o artigo 26 da LDB nº 9.394/1996, detalhando a inclusão obrigatória da música no currículo da educação básica. Essa legislação ampliou o entendimento da arte como componente curricular, reforçando a obrigatoriedade da educação artística, que abrange música, artes visuais, dança e teatro, com adaptações conforme a rede educacional (QUEIROZ, 2012). O debate suscitou dúvidas sobre quem pode ministrar aulas de música e se esta deve ser estruturada como disciplina formal, questões centrais apontadas por QUEIROZ (2012, p. 33).

Um período transitório, encerrado em 2016, determinou que as instituições educacionais adaptassem seus currículos, incorporando a música de forma integrada e interdisciplinar, valorizando seu potencial contribuição para a alfabetização. Avellar (1995) destaca que a música pode estimular o desenvolvimento da escrita, aproximando o aprendiz do objeto do conhecimento por meios distintos da alfabetização tradicional.

A música como promotora de aprendizagem significativa – A música exerce um papel fundamental na vida da criança, despertando sensações e facilitando a aprendizagem ao estimular a memória e as emoções. Contudo, no currículo escolar, as disciplinas artísticas, incluindo a música, frequentemente são subvalorizadas, cedendo espaço para matérias consideradas prioritárias, como língua portuguesa e matemática. Essa hierarquização reduz o tempo dedicado às práticas musicais, restringindo-as a eventos esporádicos como projetos ou apresentações.

A prioridade escolar pela rápida alfabetização resulta na pressão para que todos os alunos atinjam níveis padrão de leitura e escrita em prazos determinados, rotulando como “lentidão” aqueles que não acompanham esse ritmo. Nesse contexto, a música surge como recurso que amplia a aprendizagem, promovendo uma escuta afetiva e reflexiva, além de oferecer diferentes formas de engajamento educativo que respeitam as diversidades sociais, culturais e afetivas dos estudantes.

Música e educação: um processo integrador – Desde o nascimento, o ser humano manifesta a necessidade de comunicação e interação social, inicialmente estabelecida entre mãe e filho por meio de gestos e sons. A música, enquanto forma de linguagem, acompanha essa trajetória, fortalecendo vínculos afetivos e cognitivos que fundamentam o desenvolvimento integral da criança, tornando-se instrumento valioso para a educação.

Segundo Morris (1975, p. 235):

Tudo que é caracteristicamente humano depende da linguagem. O ser humano é, em primeira instância, o animal falante. O discurso representa o mais essencial – mas não o único – papel no desenvolvimento e na preservação da identidade humana e de suas aberrações, assim como faz no desenvolvimento e na manutenção da sociedade e de suas aberrações.

A música é um elemento cultural fundamental, funcionando como linguagem de identificação social e instrumento de comunicação entre os povos. Conforme Oliveira (1999, p. 42), a necessidade de se comunicar impulsiona o desenvolvimento da linguagem. Assim, a música contribui não apenas para a expressão individual, mas também para a formação da identidade coletiva. Nesse sentido, limitar o acesso das crianças a diferentes manifestações musicais compromete a equidade cultural. Cabe à escola, portanto, oferecer oportunidades amplas de contato com variados estilos musicais, promovendo a igualdade de acesso e o respeito à diversidade.

Charles Husband (1998, p. 139) afirma:

A cultura vem acompanhando as gerações e sua importância é incontestável. A necessidade de comunicação entre os povos, tornou a música uma marca vital de identificação de cada comunidade e sua cultura. Segundo Oliveira (1999, p. 42), “é a necessidade de comunicação que impulsiona, inicialmente, o desenvolvimento da linguagem”. A música é a forma de expressão artística, tanto no campo popular quanto no erudito. As comunidades podem ser identificadas pela música que escutam.

A Música e Seus Conceitos – A apreciação musical é fortemente condicionada por fatores sociais, culturais e educacionais. A escola, enquanto espaço formativo, tem o dever de garantir o acesso a múltiplas expressões artísticas, possibilitando que os alunos desenvolvam seu repertório cultural de forma crítica e plural. A ausência desse acesso compromete a construção identitária e o direito à igualdade educacional. Conforme destaca Husband (1998), o Brasil ainda carece de incentivo à pesquisa em educação musical, diferentemente de outras nações onde a música já integra de modo sistemático o currículo escolar.

A Lei nº 11.769/2008 fortalece a obrigatoriedade da música na educação básica, não com o objetivo exclusivo de transmitir técnica, mas como um meio expressivo capaz de ampliar a sensibilidade cultural dos estudantes (HUSBAND, 1998). No entanto, na prática, as aulas de Artes permanecem marginalizadas, sendo valorizadas apenas em eventos pontuais, o que reflete a hierarquização curricular e a lógica produtivista que prioriza a alfabetização formal em detrimento das vivências artísticas.

A música, ainda que essencial ao processo formativo, segue sendo subvalorizada no ambiente escolar, enquanto seu potencial expressivo e cognitivo é amplamente reconhecido pelas pesquisas educacionais contemporâneas.

A Música e Seus Conceitos – Complementação Reduzida – O conceito de música varia entre disciplinas e tradições intelectuais. Para Dourado (2008, p. 214), trata-se da arte de expressar ideias por meio de sons, enquanto Wagner a concebe como a linguagem do coração humano, sugerindo sua profundidade emocional e impacto psicológico. Já Bréscia (2003) a reconhece como uma linguagem universal, estruturada por melodia, harmonia e ritmo, sendo presença constante na história da humanidade.

Aprendizagem da Leitura e da Escrita: Contribuições da Teoria de Henri Wallon – A compreensão do processo de alfabetização demanda um olhar para o desenvolvimento integral da criança. Henri Wallon propõe uma abordagem que articula cognição, afetividade e motricidade, destacando a importância das interações sociais e emocionais na aprendizagem da leitura e da escrita. Tal perspectiva revela que o êxito escolar depende não apenas da maturação biológica, mas da qualidade dos vínculos que a criança estabelece com seu meio, exigindo que os docentes compreendam os estágios do desenvolvimento infantil para promover práticas pedagógicas mais humanizadas. Henri Wallon (1879–1962), filósofo, médico e psicólogo francês, dedicou sua trajetória intelectual à compreensão do desenvolvimento infantil em sua totalidade. Ao longo de sua carreira, atuou como docente, pesquisador e militante político. Sua experiência em psicopatologia e neuropsiquiatria foi fundamental para a formulação da Teoria das Emoções, em que defende a inseparabilidade entre os aspectos psíquicos e orgânicos no desenvolvimento humano. Suas contribuições propõem uma pedagogia que reconhece a criança como sujeito ativo, imerso em contextos históricos e sociais. Em 1950, ele apresenta aos pedagogos e mestres-escolas o resumo da psicologia da criança:

Na criança, a psicologia e a fisiologia são simultâneas. Os primeiros vagidos da criança, por exemplo, constituem espasmos ligados a influências de ordem visceral, mas prendem-se também a exigências – satisfeitas ou não. O mecanismo dessa manifestação é fisiológico; entretanto, as suas conseqüências ultrapassam a fisiologia e a partir desse momento ligam a criança à sociedade (DANTAS, 1983, p. 18)

A teoria de Henri Wallon propõe uma compreensão integral do desenvolvimento infantil, articulando cognição, motricidade e afetividade. Sua contribuição à Psicologia influenciou fortemente a Pedagogia, sobretudo pela participação na Educação Nova e no Plano Langevin-Wallon. Para Wallon, o educador deve considerar a criança em sua totalidade, respeitando seu contexto social e emocional, pois a afetividade é inseparável do processo de aprendizagem.

Ainda que não tenha abordado diretamente a alfabetização, seus princípios indicam que inteligência e emoção atuam de forma integrada na construção do conhecimento. Autores como Thums (1999) e Maturana (2002) criticam abordagens que priorizam exclusivamente a racionalidade, desconsiderando o papel dos sentimentos no aprendizado. Almeida (1999) acrescenta que a repressão ao movimento corporal compromete o desenvolvimento cognitivo.

A formação docente ainda mantém práticas fragmentadas, ignorando a imersão precoce da criança no universo letrado. Recursos como a oralidade, o jogo simbólico e a ludicidade (MASSINI-CAGLIARI, 1999; PINO, 1996) devem compor o processo de alfabetização, garantindo uma aprendizagem mais humanizada. A alfabetização e o letramento, enquanto fenômenos sociais, iniciam-se antes da escola e vinculam-se à experiência histórica e cultural da criança.

A leitura e a escrita são práticas culturais relacionadas ao desenvolvimento humano. Engels, ao tratar da evolução da espécie, destaca o trabalho como elemento central para o surgimento da linguagem. Wallon converge com Leontiev e Engels ao afirmar que o desenvolvimento humano resulta da interação entre fatores sociais e orgânicos. Segundo Wallon (1975a), a linguagem verbal não surgiu de forma racional e repentina, mas evoluiu a partir de expressões emocionais, gestos e sons vocais até alcançar autonomia como fala articulada. Morais (1996) observa que a linguagem humana próxima à atual data de aproximadamente 30 mil anos, tendo evoluído conforme as transformações sociais. Vigotski (2001) complementa afirmando que os significados das palavras se modificam com o desenvolvimento do pensamento infantil, evidenciando a relação dialética entre linguagem e cognição.

A escrita, por sua vez, é posterior à linguagem oral. Segundo Cagliari (1999a), sua origem remonta à Suméria (c. 3100 a.C.), inicialmente vinculada a necessidades práticas, como a contagem de bens. Diferentes civilizações desenvolveram sistemas de escrita de forma independente, como Egito, China e América Central. Cagliari (1995) identifica três fases históricas da escrita: pictográfica, ideográfica e alfabética, sendo esta última responsável por representar graficamente os sons da fala. Para Morais (1996), a escrita cumpre sua função quando promove leitura com compreensão e significado.

A escrita, seja ela qual for, sempre foi uma maneira de representar a memória coletiva religiosa, mágica, científica, política, artística e cultural. A invenção do livro e sobretudo da imprensa são grandes marcos da História da humanidade, depois é claro, da própria invenção da escrita (CAGLIARI 1995, p. 112).

A escrita, como marco civilizatório, é retratada por Umberto Eco em O Nome da Rosa (1980), ao denunciar a repressão ao conhecimento no século XIV, quando a leitura era vista como ameaça à doutrina religiosa. Tal controle simbólico sobre o saber, presente até hoje, evidencia a persistência de mecanismos de dominação ideológica. Para Cagliari (1995), a escrita não se limita ao alfabeto; logotipos e signos visuais também expressam linguagem escrita, exigindo domínio fonológico e interpretação simbólica. A comunicação visual integra texto e imagem, embora nem sempre haja compreensão plena.

Historicamente, a leitura esteve atrelada à elite e à religião, com práticas marcadas por oralidade formal, leitura em latim e pouca articulação com a compreensão. A leitura silenciosa trouxe avanços qualitativos, possibilitando internalização do conteúdo. Atualmente, leitura e escrita devem ser compreendidas como práticas sociais significativas. A escrita fonográfica requer percepção sonora, enquanto a ortografia impõe regras fixas. A aquisição da escrita envolve a articulação entre oralidade e representação gráfica.

Apesar de amplas pesquisas (SAEB/INEP), os resultados da alfabetização nas escolas públicas permanecem insuficientes, comprometendo o desenvolvimento crítico e autônomo dos alunos. Kleiman (1995) atribui isso à dissociação entre linguagem oral e escrita no ensino, resultando em atividades mecânicas e descontextualizadas. Valorizar a oralidade e promover experiências comunicativas reais é essencial.

A mediação pedagógica é decisiva nesse processo. A criança precisa entender que a escrita representa a fala, e que a ortografia é uma convenção. Terzi (1995) identifica três estágios: representação fonética, reflexão sobre fala e escrita, e sistematização ortográfica. Assim, a alfabetização não deve ser vista como simples transmissão de conteúdos, mas como construção ativa de conhecimento, atravessada por avanços e recuos.

O debate sobre métodos de ensino no Brasil historicamente se alterna entre o método analítico (global) e o sintético (fonético ou alfabético). Foucault (1997) defende uma abordagem interativa. O método analítico foi introduzido por Silva Jardim (1880), enquanto o sintético foi legitimado na Reforma Sampaio Dória (1920), consolidando a liberdade metodológica. A Escola Nova e os Testes ABC (1934) atribuíram à maturidade infantil papel central na aprendizagem (ARANHA, 1989).

Nos anos 1980, Ferreiro e Teberosky (1991), sob influência do construtivismo piagetiano, conceberam a escrita como objeto cognitivo, desafiando a criança a reorganizar saberes (GATÉ, 2001). Entretanto, essa abordagem não contempla plenamente os desafios enfrentados por crianças das classes populares (CAGLIARI, 1999b). Como alternativa, Capovilla e Capovilla (2004) e Oliveira (2003) defendem o método fônico, com bons resultados em países como França e EUA, embora sua aplicação no Brasil requeira adequações sociolinguísticas.

Teberosky (2005) reforça a integração entre alfabetização e letramento, considerando o contexto cultural do aluno. Segundo Vigotski (1991) e Wallon (1975b), o desenvolvimento infantil é resultante da mediação social e cultural. O conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP) ressalta o papel do professor como mediador. A mediação, como propõem Valsiner & Vasconcelos (1995), conecta aluno e saber por meio de signos e instrumentos. A ação pedagógica intencional e o vínculo de confiança entre professor e aluno são determinantes para a aprendizagem eficaz (SNYDERS, 2001).

A distinção entre alfabetização e letramento, embora recorrente no discurso educacional, carece de clareza conceitual e operacional (BRASIL, 2012). Nesse contexto, a música se apresenta como linguagem humana ancestral, inicialmente ritualística e, mais tarde, expressão cultural (LOUREIRO, 2003). No Brasil, foi utilizada nas missões jesuíticas com função catequética (GODOI, 2011) e só no século XX ganhou espaço pedagógico, ainda de forma tímida.

A LDB (Lei nº 9.394/1996) e os PCNs instituem a música como componente obrigatório na educação básica (BRASIL, 1997), destacando seu potencial no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social (BRÉSCIA, 2003). Para ser eficaz no processo de letramento, a música requer planejamento interdisciplinar e domínio docente. Félix, Santana & Júnior (2014) alertam que o uso musical demanda sensibilidade e intencionalidade, além de repertório adequado à realidade escolar.

Contudo, persistem barreiras como a subvalorização da música como ferramenta pedagógica. Superá-las exige formação docente específica e valorização de experiências bem sucedidas (FÉLIX; SANTANA & JUNIOR, 2014). A Lei nº 13.278/2016 reforça a obrigatoriedade da arte na escola, contemplando manifestações regionais e prevendo centros de artes itinerantes (BRASIL, 2016b).

Por fim, fundamentado na teoria de Henri Wallon, defende-se uma alfabetização que integre dimensões cognitivas, afetivas e motoras, reconhecendo o desenvolvimento como fenômeno simultaneamente orgânico e social. A escola deve, assim, atuar como espaço mediador, promovendo o pleno desenvolvimento da criança por meio da linguagem e da arte.

3 METODOLOGIA

A pesquisa adotou abordagem mista, conforme Creswell (2009), combinando métodos qualitativos e quantitativos para ampliar a compreensão dos resultados. O enfoque principal foi qualitativo, utilizando questões abertas e abordagens emergentes; já o quantitativo apareceu na análise de dados numéricos, por meio de questões fechadas.

Foram integrados métodos sequenciais, simultâneos e transformativos, além do procedimento funcionalista (CRESWELL, 2010). A fundamentação teórica incluiu revisão bibliográfica com ênfase na Lei 13.278/2016, BNCC (BRASIL, 2017), sua versão anterior (BRASIL, 2016b), e a Resolução 2/2016, relacionada à Lei 11.769/2008.

Nível de Conhecimento Esperado – O estudo buscou compreender como as práticas pedagógicas, especialmente o uso da música, influenciam o processo de alfabetização e letramento na infância. A pesquisa é descritiva e fundamentada em revisão bibliográfica extensa, permitindo análise crítica sobre o tema com base em autores relevantes (MARCONI & LAKATOS, 2007).

Desenho do Estudo – A abordagem foi quali-quantitativa por meio de estudo de caso, com uso de técnicas como revisão bibliográfica, pesquisa de campo, exploratória, aplicação de questionários e entrevistas. Segundo Alvarenga (2014), a pesquisa exploratória permite investigar objetos ainda pouco explorados, sem hipótese definida, enquanto a pesquisa de campo observa fatos em seu contexto real.

População e Amostra – A população da pesquisa foi a Escola Municipal Maria de Nazaré Pereira, com 484 pessoas. Utilizou-se amostragem intencional, com 38 participantes: 01 gestor, 35 alunos, 01 docente e 01 pedagogo (ALVARENGA, 2014).

Local e Período do Estudo – Realizado entre maio de 2022 e maio de 2023, na Escola Municipal Maria de Nazaré Pereira.

Técnicas e Instrumentos de Coleta – Aplicou-se questionário semiestruturado com gestores, docentes e discentes, visando capturar opiniões e vivências. A coleta incluiu entrevistas, observações e análise documental. O processo foi dividido em fases: exploratória, de campo e análise, envolvendo ordenação, classificação e interpretação dos dados (GIL, 1999).

Análise dos Dados – Os dados foram classificados em comportamentos cognitivos e afetivos, conforme Bogdan & Biklen (1994), e analisados com base em Wallon (1971; 1975) e autores como Kleiman (1995) & Smolka (2001). As análises foram organizadas em dois blocos: turma de letramento e turma do 3º ano do ensino fundamental, considerando o impacto da música no desenvolvimento.

Hipóteses – Com base em Alvarenga (2014), supõe-se que a música contribui significativamente para o desenvolvimento cognitivo e afetivo dos alunos, favorecendo a aprendizagem da leitura e da escrita. Considera-se fundamental compreender como esse recurso pode ser aplicado na prática pedagógica sob uma perspectiva sócio-histórica.

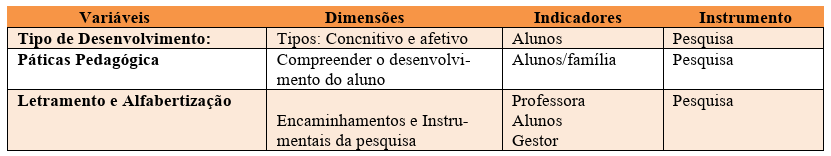

VARIÁVEIS

a. Desenvolvimento cognitivo e afetivo

b. Recurso Pedagógico.

c. Leitura e Escrita.

Definição Operacional das Variáveis

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

A investigação foi realizada na Escola Municipal Maria de Nazaré Pereira, localizada em Coari (bairro pera II), que adota o sistema de Ciclos de Aprendizagem. A proposta pedagógica baseia-se na concepção sociointeracionista e na pedagogia de projetos, com turmas organizadas por faixa etária e sistema de ingresso contínuo, sem retenção de alunos.

Os dados foram analisados sob abordagem quantiqualitativa, contemplando entrevistas com alunos, professores, gestor, pedagogos e profissionais da saúde (assistente social e psicólogo), conforme orientações metodológicas de Hernández Sampieri & Medonza (2008), que destacam a complementaridade dos métodos como forma de preencher lacunas de conhecimento.

Os questionários foram organizados por categorias analíticas:

Categoria 1 – Perfil dos Participantes: abrangeu identificação individual e realidade habitacional.

Categoria 2 – Tipos de Aprendizagem: envolveu a percepção de alunos e professores.

Categoria 3 – Desenvolvimento Cognitivo: examinou a aprendizagem mediada pela música e as percepções afetivas no ambiente escolar.

Categoria 4 – Prática Pedagógica: investigou a aplicação de aula prática com escuta qualificada e a utilização da metodologia invertida.

Quadro 1: Divisão categorial da análise qualiquantitativa

Fonte: Elaborada pela autora (2023).

A pesquisa envolveu alunos do 3º ano do ensino fundamental, professores e gestores escolares. O estudo partiu da preocupação com a recorrência de dificuldades de aprendizagem e possíveis transtornos relacionados à defasagem etária. Diante disso, adotou-se uma abordagem quantiqualitativa, com aplicação de questionários semiestruturados e entrevistas, a fim de compreender as implicações pedagógicas e verificar, à luz de referenciais teóricos, como o processo de ensino-aprendizagem se desenvolve nesse contexto específico.

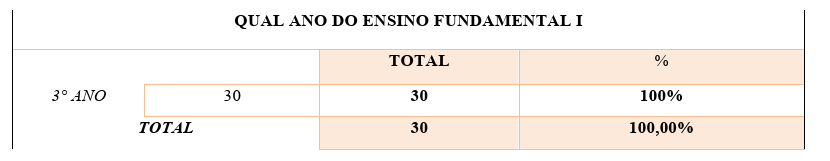

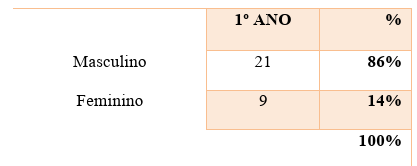

Tabela 1 – Apresentação dos alunos pesquisados – Escola Municipal Maria de Nazaré – Coari

Fonte: Pesquisa do próprio autor na Escola Municipal Maria de Nazaré, junho 2022, Coari-AM, Brasil.

A pesquisa foi realizada com 30 alunos do ensino fundamental I, para assim, termos opiniões diversos e conhecermos realidades diferentes.

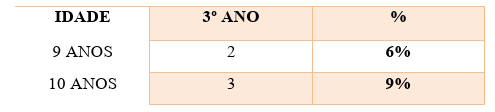

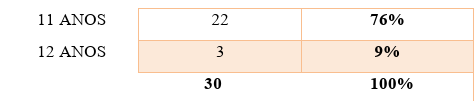

Tabela 2 – Idade dos alunos participantes da pesquisa – Escola Municipal MZP/Coari/AM.

Participantes da pesquisa

Fonte: Pesquisa do autor na Escola Municipal Maria de Nazaré, junho 2022, Coari/AM, Brasil.

Observa-se na tabela 2 que os alunos que da Escola Municipal Maria de Nazaré, junho 2023, Coari/AM, Brasil. Todos são protagonistas de sua história, por pertencer do bairro de periferia da cidade e tem seu fator econômico e social de diferentes dos outros bairros da cidade.

Tabela 3 – Gênero dos alunos participantes da pesquisa – Escola Municipal MZP/Coari/AM.

Sexo

Fonte: Pesquisa do próprio autor na Escola Municipal Maria de Nazaré, junho 2023, Coari-AM Brasil.

Constatou-se que a maioria dos estudantes entrevistados pertence ao gênero masculino, o que pode indicar uma tendência de maior interesse pela disciplina de matemática. Quanto à formação dos educadores, destaca-se a importância da qualificação continuada, sobretudo na etapa de alfabetização, exigindo professores capacitados para atuar com as demandas cognitivas e socioafetivas do processo de aprendizagem.

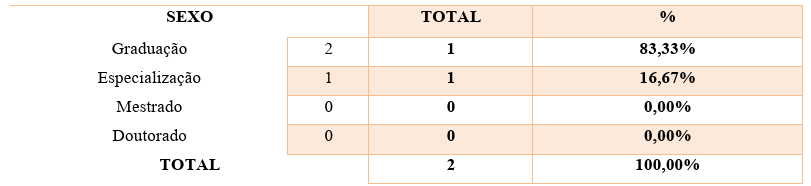

Tabela 4 – Formação acadêmica dos professores da Escola Municipal MZP/Coari/AM.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Fonte: pesquisa pelo Próprio autor na Escola Municipal Maria de Nazaré, junho 2023, Coari-AM.

Nota-se que a maioria dos professores são graduados, onde tem formação acadêmica em Licenciatura, buscando aprimorar cada dia mais seus conhecimentos para serem repassados a seus alunos.

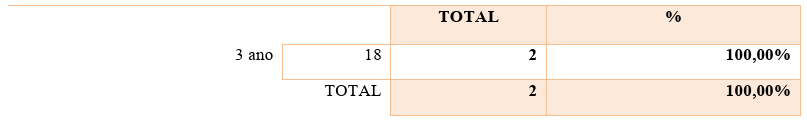

Tabela 5 – Tempo de atuação dos professores da Escola Municipal MZP/Coari/AM.

TEMPO DE ATUAÇÃO COMO PROFESSOR

Fonte: Pesquisa de campo realizada com os alunos da Escola Municipal Maria de Nazaré, junho 2023, Coari-AM.

Formação Acadêmica e Perfil dos Participantes – A maioria dos docentes participantes possui mais de dez anos de experiência na educação, o que indica formação sólida e preparo para lidar com os desafios cotidianos da sala de aula. No que tange ao perfil dos discentes, observou-se predominância do gênero masculino, o que pode refletir um interesse particular por determinadas áreas do conhecimento, como a matemática.

Compreensão do Desenvolvimento Cognitivo e Afetivo com a Música – A percepção dos professores aponta que vários alunos apresentam dificuldades significativas de leitura e escrita, muitas vezes associadas a transtornos de aprendizagem. A partir de entrevistas e observações, foi possível constatar que a escrita é frequentemente tratada como mera reprodução, desvinculada da reflexão e do contexto social da linguagem. Wallon (1971, 1975a, 1975b) destaca a integração das dimensões afetiva, cognitiva e motora no desenvolvimento infantil, enquanto Smolka (2001) critica práticas pedagógicas que reduzem a leitura à decodificação mecânica.

O relato dos professores evidencia preocupação com a falta de participação familiar e

com a insuficiência de práticas lúdicas e contextualizadas na alfabetização. A utilização da música, quando aplicada, limita-se à decoração de fonemas e palavras, sem exploração dos aspectos culturais e expressivos das canções.

Autores como Ehri (2005a; 2005b) reforçam que o processo de alfabetização exige compreensão fonológica, reconhecimento do princípio alfabético e contextualização da linguagem escrita. Nesse sentido, a leitura e a escrita devem ser compreendidas como práticas sociais significativas e não apenas técnicas de repetição.

A educação musical, mesmo sem formação específica dos docentes, é percebida como recurso pedagógico capaz de favorecer o desenvolvimento cognitivo e afetivo dos alunos (BRITO, 2003 & PENNA, 2008). Os docentes reconhecem a potencialidade da música para despertar prazer, motivação e aprendizagem, embora sua aplicação ainda seja superficial e desvinculada de um planejamento sistemático.

Os planejamentos escolares devem adotar uma abordagem interdisciplinar e histórico-social, considerando a música como instrumento formativo e não apenas decorativo no processo de alfabetização. A educação não formal (GADOTTI, 2000) também é apontada como alternativa para ampliar o acesso ao conhecimento e fomentar práticas educativas mais democráticas e inclusivas.

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa confirmou a relevância da música como recurso didático na alfabetização, destacando sua capacidade de integrar saberes, motivar os alunos e enriquecer o ambiente escolar. Observou-se que o uso da música favorece a elaboração de hipóteses de escrita e estimula a criatividade, especialmente quando trabalhada de modo interdisciplinar e em consonância com metodologias sócio-históricas (LIBÂNEO, 2010 & PENNA, 2008).

A análise evidenciou que o ensino musical contribui para o desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças, fortalecendo a autoestima e promovendo aprendizagens mais significativas. Constatou-se também que os educadores valorizam a música como instrumento facilitador no processo de ensino-aprendizagem, especialmente quando direcionada por embasamento teórico consistente (BRITO, 2003).

Dentre as recomendações, destacam-se: ampliar parcerias interinstitucionais (com CAPS e SEMED), realizar diagnósticos mais precisos sobre transtornos de aprendizagem, promover formação continuada dos docentes e fomentar práticas pedagógicas interdisciplinares voltadas à inclusão e ao letramento. É imprescindível uma atuação coletiva entre família, escola e rede de apoio para potencializar as estratégias educacionais e assegurar avanços na aprendizagem dos alunos em defasagem escolar.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Laurinda Ramalho de. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. São Paulo: Ática, 1999.

ALVARENGA, C. A. C. Metodologia da pesquisa científica. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2014.

ALVARENGA, M. P. Pesquisa qualitativa e investigação científica em educação. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2014.

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação e da pedagogia: Geral e Brasil. São Paulo: Moderna, 1989.

AVELLAR, L. Educação e música: contribuições para o desenvolvimento da escrita. São Paulo: Editora X, 1995.

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994.

BRASIL. Alfabetização: aprender é um direito. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2003.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Versão Final. Brasília: MEC, 2017.

BRASIL. Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008. Altera a LDB para incluir o ensino de música como conteúdo obrigatório. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 19 ago. 2008.

BRASIL. Lei nº 11.769, de 2008. Dispõe sobre a inclusão da música como componente curricular obrigatório nos ensinos Fundamental e Médio. Diário Oficial da União, Brasília, 2008.

BRASIL. Lei nº 13.278, de 2 de maio de 2016. Altera o art. 26 da LDB para assegurar o ensino da arte como componente curricular obrigatório. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 3 maio 2016b.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte. Brasília: MEC/SEF, 1997.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte. Brasília: MEC/SEF, 1997.

BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Brasília: MEC, 2012.

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC, 1997.

BRASIL. Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de maio de 2016. Institui diretrizes para a operacionalização do ensino da música na educação básica. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 maio 2016d.

BRÉSCIA, Ana. Educação musical: uma proposta para a formação de educadores. São Paulo: Moderna, 2003.

BRÉSCIA, V. L. Música na educação infantil. São Paulo: Pearson, 2003.

BRITO, Teca Alves. Música na Educação Infantil: proposta para a formação integrada do educador. São Paulo: Peirópolis, 2003.

BRITON, Derek. Música e Desenvolvimento Cognitivo. São Paulo: Ed. Harmonia, 2003.

CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e linguística. 9. ed. São Paulo: Scipione, 1999b.

CAMPOS, C. de F. Educação musical e cidadania. In: Revista da ABEM, n. 12, p. 5-12, 2005.

CAMPOS, F. L. A Associação Brasileira de Educação Musical: trajetória e desafios. Revista Brasileira de Educação Musical, v. 1, p. 3-10, 2005.

CAPOVILLA, Fernando C.; CAPOVILLA, Alessandra C. Alfabetização: métodos fônicos e cognitivos. São Paulo: Memnon, 2004.

CARVALHO, Maria Alice Pereira. Música na Educação Infantil: cantando e brincando com a música. Petrópolis: Vozes, 2008.

CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

DANTAS, Heloysa. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. São Paulo: Ática, 1983.

DANTAS, Heloysa. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. São Paulo: Ática, 1990.

DELORS, J. (Org.). Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. São Paulo: Cortez, 1998.

DOURADO, Henrique Autran. Dicionário de termos e expressões da música. São Paulo: Ricordi, 2008.

DUARTE, N. Crítica à pedagogia da aprendizagem. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 2010.

EHRI, Linnea C. Learning to read and learning to spell: Two sides of a coin. Topics in Language Disorders, v. 13, n. 3, p. 19-36, 1993.

ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 11. ed. São Paulo: Global, 1984.

FÉLIX, J. F.; SANTANA, J. A. A.; JUNIOR, M. S. Música: um recurso pedagógico eficaz na alfabetização. São Paulo: Cortez, 2014.

FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artmed, 1991.

FOUCAMBERT, Jean. A leitura em questão. Campinas: Papirus, 1997.

GADOTTI, Moacir. Educação e cidadania planetária. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2000.

GATÉ, Daniel. Didática da leitura. São Paulo: Ática, 2001.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

GODOI, E. A. A música na educação religiosa jesuítica. São Paulo: Loyola, 2011.

GONTIJO, Sandra L.; LEITE, Maria Tereza C. A. Ensino e aprendizagem na teoria histórico-cultural. Campinas: Papirus, 2002.

GUHUR, I. A construção do conhecimento pela criança na prática pedagógica: um estudo sobre alfabetização. Porto Alegre: Mediação, 2005.

HUSBAND, Charles. A riqueza da diversidade cultural: mídia, etnicidade e minorias. São Paulo: EDUC, 1998.

HUSBAND, Charles. A riqueza das nações e a pobreza das políticas: um estudo sobre a diversidade cultural. In: HALL, Stuart; DU GAY, Paul (Orgs.). Questions of cultural identity. London: SAGE Publications, 1998.

JUNQUEIRA FILHO, Newton. Alfabetização: A questão dos métodos. Campinas: Papirus, 2001.

KLEIMAN, A. B. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola. In: SIGNORINI, I. (Org.). Letramento e cultura escrita. Campinas: Mercado de Letras, 1995. p. 17–30.

KLEIMAN, Ângela B. Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. Campinas: Mercado de Letras, 1995.

LEONTIEV, Alexei N. O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa: Estampa, 1964.

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê?. São Paulo: Cortez, 2010.

LOUREIRO, A. M. Educação musical: fundamentos e métodos. Campinas: Papirus, 2003.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

MASSINI-CAGLIARI, Gladis. Alfabetização: a questão dos métodos. Campinas: Mercado de Letras, 1999a.

MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política. Belo Horizonte: UFMG, 2002.

MORAIS, Artur Gomes de. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. São Paulo: Cortez, 1996.

MORRIS, Charles. Fundamentos da teoria dos signos. São Paulo: Cultrix, 1975.

MORTATTI, Maria do Rosário Longo. História dos métodos de alfabetização: a construção do objeto. São Paulo: UNESP, 2000.

OLIVEIRA, Lucia Helena. A música na educação infantil: o desenvolvimento da linguagem e da expressão. São Paulo: Cortez, 1999.

OLIVEIRA, Marília. Educação musical e construção do conhecimento. São Paulo: Moderna, 1999.

OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento. São Paulo: Scipione, 2003.

PAULINO, Suely Ferreira; PAULA, Vanessa Menezes de. A importância da música nas séries iniciais do ensino fundamental. Belo Horizonte: UFMG, 2008.

PENNA, Maura. Educação Musical e Cultura: entre saberes e práticas. São Paulo: Musa, 2008.

PINTO, Anna Rachel Machado. O brincar e a criança na educação infantil. In: OLIVEIRA, Zilma Ramos de (Org.). Educação infantil: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 1996.

QUEIROZ, L. A. Reflexões sobre a Lei 11.769/2008 e o ensino de música nas escolas brasileiras. Revista Educação e Cultura, v. 15, n. 2, p. 30-40, 2012.

SAVIANI, D. Escola e Democracia. 17. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

SHIROMA, E. O. Políticas educacionais e reformas no Brasil: tendências, limites e perspectivas. Campinas: Autores Associados, 2003.

SILVA, Ana Maria; BRITO, Maria de Lourdes. Música na escola: práticas e sentidos. São Paulo: Cortez, 2010. p. 8.

SMOLKA, A. L. B. A constituição do sujeito na escrita: a linguagem como espaço de autoria. Campinas: Mercado de Letras, 2001.

SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. A escrita na perspectiva vygotskyana: algumas reflexões. In: OLIVEIRA, M. K. et al. (Org.). Vygotsky: Aprendizado e desenvolvimento – um processo sociocultural. São Paulo: Scipione, 2001.

SNYDERS, Georges. Pedagogia progressista: para quê? São Paulo: Ática, 2001. SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artmed, 2003.

TEBEROSKY, Ana. Alfabetização. Revista Nova Escola, São Paulo, ed. 180, 2005.

TERZI, N. Escrita e subjetividade: um olhar sobre o processo de alfabetização. São Paulo: Cortez, 2001.

TERZI, Nilce. Reflexões sobre a escrita infantil. In: ______. Leitura e escrita: interfaces com a linguagem oral. Campinas: Mercado de Letras, 1995. p. 101-111.

THUMS, Mara Lúcia. Educação infantil: teoria e prática em interação. Santa Maria: UFSM, 1999.

UMBERTO ECO. O Nome da Rosa. Dir. Jean-Jacques Annaud. França/Itália/Alemanha Ocidental, 1986.

VALSINER, Jaan; VASCONCELOS, Maria de Fátima. A zona de desenvolvimento proximal: um instrumento do diálogo de Vygotsky com a pedagogia. Revista Educação e Sociedade, Campinas, n. 52, p. 75-90, 1995.

VIGOTSKI, Lev Semionovitch. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

VIGOTSKI, Lev Semionovitch. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

WAGNER, Richard. Obras escolhidas. São Paulo: Abril Cultural, 1979.

WALLON, Henri. A evolução psicológica da criança. Lisboa: Livros Horizonte, 2007.

WALLON, Henri. As origens do caráter na criança. Lisboa: Livros Horizonte, 1999.

WALLON, Henri. O orgânico e o social no homem. Revista Enfance, Paris, n. 3, p. 95–106, 1953.

WALLON, Henri. A criança turbulenta. Lisboa: Moraes Editores, 1975b.