REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/pa10202505232033

Celina Taketa Ribeiro1

Márcia Valéria Brito Cavalcante2

Júlio César Rodrigues Ugalde3

RESUMO

A violência obstétrica envolve práticas abusivas, negligências e desrespeitos durante o atendimento à gestante no pré-parto, parto e pós-parto. Este artigo analisa a violência obstétrica no Brasil, com foco nos impactos da ausência de uma legislação penal específica. A pesquisa parte da hipótese de que essa lacuna normativa contribui para a impunidade, desproteção das vítimas e perpetuação de práticas abusivas durante o pré-pacto, parto e pós-parto. Utilizando revisão bibliográfica e análise documental, o estudo revela que a violência obstétrica afeta majoritariamente mulheres negras e de baixa renda, sendo caracterizada por intervenções sem consentimento, humilhações verbais e negligência médica. Além das consequências físicas, como infecções e dor crônica, destaca-se o impacto psicológico, como depressão pós-parto e transtornos de ansiedade. A falta de tipificação penal adequada dificulta a responsabilização dos agressores e impede o acesso à justiça. O artigo conclui que a criação de uma legislação penal específica, aliada à capacitação de profissionais e fortalecimento de políticas públicas, é fundamental para promover um atendimento obstétrico humanizado e garantir os direitos das mulheres.

Palavras-chave: Violência; Direitos; Gestante; Obstétrica; Saúde.

ABSTRACT

Obstetric violence involves abusive practices, negligence, and disrespect during care provided to pregnant women in the prenatal, childbirth, and postpartum periods. This article analyzes obstetric violence in Brazil, focusing on the impacts caused by the absence of specific criminal legislation. The research is based on the hypothesis that this legal gap contributes to impunity, lack of protection for victims, and the perpetuation of abusive practices during prenatal care, childbirth, and postpartum. Through a bibliographic review and documentary analysis, the study reveals that obstetric violence predominantly affects Black and low-income women, being characterized by non-consensual interventions, verbal humiliation, and medical negligence. In addition to physical consequences such as infections and chronic pain, the psychological impact stands out, including postpartum depression and anxiety disorders. The lack of appropriate legal classification makes it difficult to hold offenders accountable and prevents victims from accessing justice. The article concludes that the creation of specific criminal legislation, together with the training of healthcare professionals and the strengthening of public policies, is essential to promote humanized obstetric care and ensure women’s rights.

Keywords: Violence; Rights; Pregnant, Obstetric; Health.

1 INTRODUÇÃO

A violência obstétrica é um fenômeno complexo que afeta muitas mulheres durante o processo de parto e pós-parto no Brasil. Definida por Santos (2018), como qualquer abuso ou desrespeito à mulher em situação de gestação, parto e pós-parto, essa violência se manifesta de diversas formas: física, psicológica, verbal e até mesmo sexual. Como destaca Brun et.al (2021), essa violência configura uma violação de gênero que prejudica tanto a saúde física quanto psicológica da mulher, e pode colocar em risco a vida da mãe e do bebê.

A Lei n. 14.737/2023, que trata do direito da gestante a um acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, está diretamente relacionada ao combate à violência obstétrica. Esse dispositivo garante um dos direitos fundamentais das gestantes, que é ter alguém de sua escolha ao seu lado durante um dos momentos mais vulneráveis de suas vidas. Apesar de a lei estar em vigor, muitos hospitais e profissionais de saúde ainda apresentam resistência ou desconhecimento sobre o direito ao acompanhante, especialmente dentro do Sistema Único de Saúde ou durante emergências.

Diante do exposto, o presente estudo busca mostrar que abordar a violência obstétrica no Brasil implica discutir não apenas a responsabilidade individual de profissionais de saúde, mas também as falhas estruturais e culturais que sustentam essas práticas. Trata-se de um desafio complexo que requer uma abordagem multifacetada, incluindo a criação de políticas públicas mais eficazes, a capacitação adequada de profissionais de saúde, e uma legislação que proteja e valorize os direitos das mulheres em um dos momentos mais significativos de suas vidas.

O artigo traz como problemática a seguinte questão: quais os impactos que a ausência de legislação penal causa nas vítimas de violência obstétrica no Brasil?. Como hipótese, o trabalho apresenta que a ausência de uma legislação penal específica para a violência obstétrica contribui para a perpetuação da impunidade e a desproteção das vítimas, resultando em baixos índices de denúncia e reparação, além de afetar negativamente a saúde mental e física das mulheres, e essa lacuna acaba limitando a conscientização e a formação de profissionais de saúde, tornando comuns práticas abusivas e negligentes no contexto obstétrico.

O objetivo do estudo foi de analisar criticamente a ausência de tipificação penal específica para a violência obstétrica no ordenamento jurídico brasileiro, bem como discutir os impactos sociais e jurídicos decorrentes dessa lacuna legislativa. Busca-se, ainda, compreender as manifestações da violência obstétrica, suas implicações para a saúde das mulheres e as possíveis estratégias para sua prevenção e erradicação, à luz de experiências internacionais e das particularidades do contexto brasileiro.

Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática, com análise de artigos científicos, legislações nacionais e internacionais, código penal, documentos de órgãos oficiais e relatórios de organizações civis que atuam na defesa dos direitos das mulheres. A metodologia adotada permitiu uma compreensão abrangente do fenômeno da violência obstétrica, suas raízes históricas e culturais, bem como das possíveis soluções jurídicas e políticas para seu enfrentamento.

Os resultados deste estudo, espera-se que contribua para o debate acadêmico e político sobre a necessidade de uma legislação específica que reconheça e puna a violência obstétrica no Brasil, promovendo, assim, a proteção dos direitos das mulheres e a humanização da assistência ao parto.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia deste artigo científico, que aborda a violência obstétrica no Brasil na última década, foi desenhada para oferecer uma análise aprofundada e abrangente, combinando as abordagens metodológicas estatística e sistêmica para capturar a complexidade do tema. E tem por objetivo descrever o caminho percorrido para investigar a violência obstétrica no Brasil e as implicações da ausência de uma legislação penal específica sobre o tema. Para alcançar uma compreensão abrangente do problema, foi adotada uma abordagem qualitativa, que se justifica pela natureza exploratória do objeto de estudo. A pesquisa qualitativa permite uma análise detalhada das experiências humanas, das narrativas e das políticas que envolvem a violência obstétrica, possibilitando a compreensão de aspectos subjetivos e estruturais desse fenômeno.

Foi adotado um estudo transversal, que permitiu a coleta de dados em um momento específico de tempo, possibilitando uma análise detalhada e contemporânea das condições enfrentadas pelas mulheres. Foram utilizados dados secundários obtidos de bases de dados públicas e relatórios de instituições como o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Além disso, foram analisados dados de ONGs e estudos recentes que abordam a violência obstétrica no país. Foi realizado um levantamento estatístico para compilar informações sobre a prevalência de cesarianas, episiotomias e outras intervenções médicas frequentemente associadas à violência obstétrica. Foram examinadas políticas públicas, normas de atendimento obstétrico e diretrizes internacionais sobre o parto humanizado. Essa análise documental ajudou a contextualizar a situação brasileira em relação às recomendações de organismos como a Organização Mundial da Saúde (OMS). Para os dados qualitativos, foi aplicada a análise de conteúdo, conforme as orientações de Bardin, para codificar e categorizar as informações obtidas nas entrevistas e grupos focais. Foram identificados temas recorrentes e subtemas, como percepções sobre consentimento, comunicação com os profissionais de saúde, e a presença de acompanhantes durante o parto.

Os critérios de inclusão para a revisão bibliográfica abrangeram publicações em português e inglês, com datas entre 2010 e 2024. Foram selecionados artigos que abordassem especificamente a violência obstétrica, incluindo sua definição, impactos, ausência de legislação específica e documentos relacionados às políticas de saúde voltadas ao atendimento obstétrico. Os textos em inglês foram traduzidos pelas próprias autoras deste estudo para fins de análise.

Foram excluídos estudos cujo foco principal fosse exclusivamente questões obstétricas sem ênfase na violência ou na análise da legislação. A coleta de dados foi realizada em duas etapas: Revisão Bibliográfica Sistematizada: Foi feita uma busca nas bases de dados mencionadas utilizando os seguintes descritores: “violência obstétrica”, “direitos reprodutivos”, “legislação penal”, e “parto humanizado”. As publicações foram filtradas para incluir apenas aquelas que fornecessem uma visão ampla sobre o tema e apresentassem dados relevantes sobre a situação atual no Brasil. Análise Documental: Os documentos legais e relatórios foram acessados por meio de sites oficiais do governo, organizações de saúde e instituições de direitos humanos. A análise documental possibilitou a compreensão de como a legislação atual trata a violência obstétrica e quais são as falhas e desafios para uma abordagem mais protetiva. A análise de conteúdo foi dividida em etapas: a) Pré-análise: Leitura flutuante e seleção dos materiais que atendiam aos critérios de inclusão; b) Exploração do material: Identificação de categorias temáticas, como “experiências de violência obstétrica”, “marco legal existente” e “impactos da ausência de legislação”; e c) Tratamento dos resultados: Sistematização dos achados para fornecer uma síntese crítica e coerente sobre o tema, destacando as relações entre os dados coletados e os objetivos da pesquisa.

Este estudo enfrentou algumas limitações, incluindo a dificuldade de acesso a dados de hospitais privados.

Embora a pesquisa utilize apenas fontes secundárias e, portanto, não envolva coleta de dados primários ou interações diretas com participantes, foram seguidas diretrizes éticas para garantir a integridade do estudo. Todas as fontes utilizadas foram devidamente citadas e referenciadas, respeitando os direitos autorais e contribuindo para a transparência e a credibilidade da pesquisa.

Para garantir a validade e a confiabilidade dos dados, foram utilizados métodos de triangulação de fontes e técnicas, combinando dados de pesquisa documental e estatísticas. Essa abordagem multidimensional buscou minimizar vieses e oferecer uma análise rica e fundamentada, para que os dados sejam relevantes sobre a prevalência e as formas de violência obstétrica no Brasil, evidenciando os fatores associados e as lacunas legislativas. A pesquisa também visou contribuir para a formulação de políticas públicas mais eficazes e para o debate sobre a necessidade de uma legislação específica para proteger as mulheres em situação de parto.

3 RESULTADOS

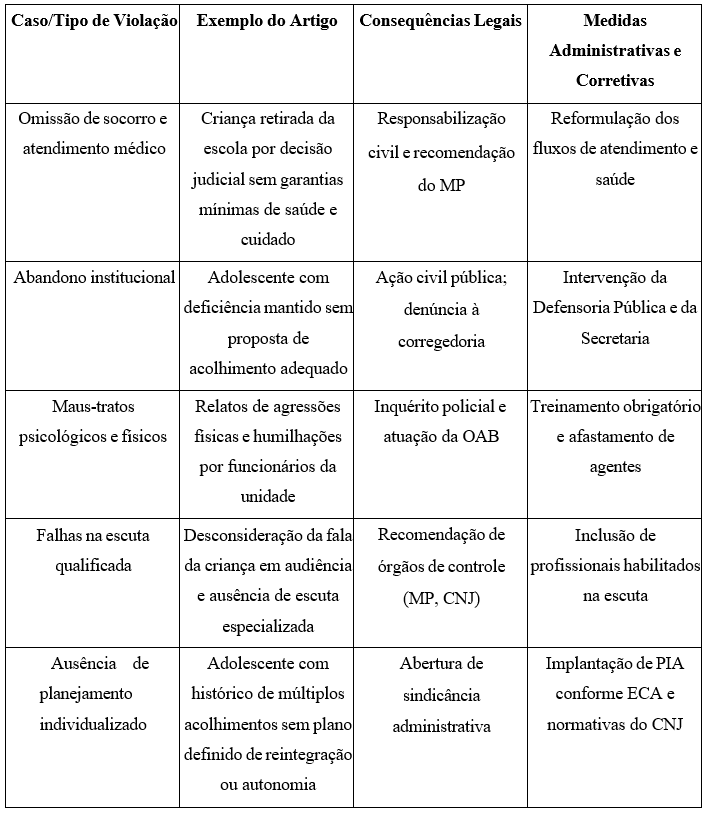

A análise dos casos coletados revela padrões preocupantes e recorrentes de negligência institucional, que resultaram em violações de direitos fundamentais das crianças e adolescentes sob proteção do Estado. A seguir, apresentam-se os principais achados, com destaque para os efeitos jurídicos e administrativos das condutas irregulares identificadas, bem como as medidas adotadas ou recomendadas pelas autoridades competentes.

Tabela 1 – Consequências legais e medidas aplicadas com base nos casos analisados

De acordo com Mendes (2014), a violência obstétrica é caracterizada pela medicalização e patologização do parto, que limita a autonomia da mulher e impede que ela faça escolhas informadas sobre seu corpo e sua saúde. A falta de uma tipificação penal clara dificulta a responsabilização de profissionais de saúde e instituições, perpetuando uma cultura de desrespeito aos direitos das mulheres e contribuindo para a continuidade de práticas abusivas nas unidades de saúde.

Esse fenômeno, além de ser uma violação dos direitos das mulheres, tem profundas implicações no sistema de saúde e gera custos sociais elevados, como demonstrado em diversos estudos acadêmicos. Apesar de reconhecida como uma violação grave, a questão ainda enfrenta desafios significativos no contexto jurídico, evidenciando uma lacuna que prejudica a proteção adequada à mulher. (Zanardo et al. 2017)

No Brasil, conforme Ferreira (2024), embora existam políticas públicas, como a Rede Cegonha (MS/2013), e iniciativas para o parto humanizado, a violência obstétrica ainda persiste devido, em grande parte, à ausência de uma legislação penal clara e eficaz para proteger a vítima, contribuindo para a perpetuação da impunidade e a desproteção dessas mulheres, resultando em baixos índices de denúncia e reparação. Ainda de acordo com a autora, o recebimento de um atendimento com dignidade, qualidade, de forma humanizada e segura, contando com a explicação de cada procedimento a ser realizado e consultando a parturiente, não é uma questão de sorte ao encontrar um hospital ou maternidade menos lotados, mas sim, deveria ser um direito assegurado para evitar que o pré-natal, o parto e o pós-parto se tornem mais uma forma de violência contra as mulheres.

O Brasil enfrenta altos índices, com mulheres de classes sociais mais baixas, negras e indígenas sendo as mais vulneráveis a essas práticas. Dados de Marrero et al. (2020) apontam que cerca de 25% das mulheres que deram à luz nas maternidades brasileiras nos últimos anos sofreram algum tipo de violência obstétrica, com maior incidência entre mulheres de menor escolaridade e aquelas atendidas no sistema público de saúde. Apesar de políticas públicas, como a Lei nº 14.737/2023, a implementação prática dessas leis ainda encontra resistência nos serviços de saúde, principalmente devido à falta de capacitação e à sobrecarga dos profissionais. Este cenário de violência obstétrica no Brasil também está relacionado ao modelo de assistência ao parto, que prioriza a medicalização excessiva e muitas vezes desnecessária, como cesarianas realizadas sem indicação médica. Isso se reflete em um índice alarmante de cesarianas, que ultrapassa 50% dos partos no país, bem acima da recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugere que apenas 10-15% dos partos necessitam dessa intervenção (Veloso & Serra, 2016). Essas intervenções desnecessárias são, muitas vezes, acompanhadas de práticas de violência psicológica e verbal, como a falta de comunicação adequada com a gestante sobre os procedimentos a serem realizados. Segundo um estudo de Diniz et al. (2016), as mulheres que experienciam violência obstétrica frequentemente desenvolvem problemas psicológicos, como trauma pós-parto, que podem persistir por anos. Essas sequelas emocionais e psicológicas impactam a saúde mental das mulheres e exigem acompanhamento psicológico, aumentando a demanda por serviços de saúde mental.

Estima-se que, aproximadamente, 25% das mulheres que tiveram partos em maternidades brasileiras nos últimos anos, sofreram algum tipo de violência, com maior prevalência entre as negras, de menor escolaridade, atendidas no setor público e sem acompanhante. (Marrero et al., 2020)

Segundo dados levantados por meio de uma parceria entre a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e a Associação de Doulas do Rio de Janeiro (Adoulas RJ), o número de casos registrados subiu de 31 para 40 vítimas de violência obstétrica no Brasil entre 2019 e 2024, registrados através de um formulário online para denúncias onde gestantes e puérperas relataram casos de violência obstétrica. (BRAGA, 2024).

Os estudos analisados apontam que a violência obstétrica tem consequências significativas para a saúde física e mental das mulheres, sendo considerada um fator agravante nos indicadores de morbimortalidade materna e infantil. De acordo com Diniz et al. (2015), as formas mais comuns de violência obstétrica incluem o impedimento da presença de acompanhantes, a realização de intervenções médicas sem consentimento (como episiotomia, cesariana ou administração de ocitocina), e a verbalização de frases ofensivas e humilhantes por parte dos profissionais de saúde.

3.1 Impactos psicológicos

Uma revisão narrativa “O sucesso de 2023 e as perspectivas para 2024: Ciência & Saúde Coletiva” de MINAYO et.al(2024), publicada na revista Scielo Brasil – Ciência & Saúde Coletiva, destaca que a violência obstétrica pode aumentar o risco de depressão pós-parto, especialmente entre mulheres negras e adolescentes. O estudo também aponta uma relação dose-resposta, indicando que quanto maior o número de atos de violência sofridos, maior o risco de desenvolver depressão pós-parto.

Além disso, um artigo publicado no Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences de Pinheiro et.al (2023), “Reflexos da Violência Obstétrica na saúde mental das mulheres: uma Revisão Integrativa da literatura”, corrobora esses achados, ressaltando que a violência obstétrica é uma realidade que afeta a saúde mental das mulheres, contribuindo para o desenvolvimento de distúrbios psiquiátricos como depressão e ansiedade. Um estudo publicado de Leal et.al (2020), “Experiências traumáticas no parto e sua associação com transtornos psiquiátricos no pós-parto”,demonstraram que há uma forte associação entre experiências traumáticas no parto e quadros de depressão pós-parto, transtornos de ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Tais condições afetam não apenas a qualidade de vida da mulher, mas também a construção do vínculo afetivo com o recém-nascido, o que pode comprometer o desenvolvimento emocional e social da criança.

Aguiar e D’Oliveira (2011) reforçam que o ambiente hospitalar, ao invés de oferecer acolhimento e segurança, frequentemente se configura como um espaço de tensão e sofrimento, em especial para mulheres negras, pobres ou com baixo nível de escolaridade, que são mais expostas à violência institucional. Esse fator evidencia a intersecção entre violência obstétrica, racismo estrutural e desigualdade de gênero no sistema de saúde brasileiro.

3.2 Consequências físicas

Além das consequências psicológicas, as práticas de violência obstétrica também resultam em complicações físicas, como infecções pós-operatórias decorrentes de cesarianas desnecessárias, o que acarreta em custos elevados para o sistema de saúde. Sakai et al. (2019) apontam que a realização de cesarianas sem indicação médica está associada a um aumento significativo de complicações pós-parto, o que sobrecarrega ainda mais o sistema de saúde público e privado.

No plano físico, a literatura aponta que intervenções desnecessárias durante o parto, como cesarianas sem indicação clínica, estão associadas a maiores taxas de infecção, dor crônica, dificuldades na amamentação e maior tempo de recuperação pós-parto (OMS, 2018). Além disso, práticas como a episiotomia de rotina, já considerada obsoleta pela Organização Mundial da Saúde, continuam sendo realizadas em larga escala no Brasil, muitas vezes sem consentimento das mulheres (Fiocruz, 2023).

Essas condutas médicas não justificadas contribuem para o aumento das internações hospitalares, uso de antibióticos, tratamentos de sequelas e readmissões, impactando diretamente os custos do sistema público de saúde e comprometendo a eficiência dos serviços obstétricos.

3.3 Implicações para o sistema de saúde

As consequências da violência obstétrica extrapolam o âmbito individual e afetam a confiança das mulheres nas instituições de saúde. Estudos apontam que experiências negativas durante o parto podem levar à evitação de consultas ginecológicas, ao atraso na busca por serviços de saúde reprodutiva e ao medo de futuras gestações (Barros & Lima, 2019). A pesquisa do Ministério da Saúde “Nascer no Brasil” (2012), coletou dados quantitativos que mostram que a insatisfação com o atendimento no parto impacta negativamente a continuidade do cuidado ginecológico e obstétrico, especialmente entre mulheres em situação de vulnerabilidade. Essa evasão compromete o cuidado preventivo e dificulta o monitoramento adequado da saúde materna, repercutindo negativamente nos indicadores de saúde pública.

3.4 Legislação e medidas de combate

Normas e leis: O Brasil possui diretrizes como a Lei do Acompanhante (Lei 11.108/2005) e resoluções como a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 – Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), a Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011 – Rede Cegonha, e a Resolução nº 2.232/2019 – Diretrizes para a Atenção ao Parto Normal, assim como, as Diretrizes da OMS para a Assistência ao Parto Normal (2018), garantem um parto humanizado.

Projetos de lei: Há propostas para tipificar a violência obstétrica como crime, como o Projeto de Lei 2082/2022 (Senado Federal), o Projeto de Lei 3710/2023 (Câmara dos Deputados), e o Projeto de Lei 2373/2023 (Câmara dos Deputados).

Direitos das mulheres: Direito ao parto respeitoso, a não sofrer intervenções desnecessárias e a receber informações claras sobre os procedimentos.

Capacitação de profissionais para um atendimento humanizado. Campanhas de informação para que as mulheres conheçam seus direitos. Fortalecimento da ouvidoria do SUS e canais de denúncia.

Ampliação do acesso ao parto humanizado e redução das cesáreas desnecessárias.

Para combater eficazmente a violência obstétrica, é necessário um avanço significativo na legislação brasileira, com a criação de uma tipificação penal específica para os atos de violência cometidos durante o parto e pós-parto. A implementação de um marco legal robusto é fundamental para garantir a responsabilização de profissionais de saúde e para promover um atendimento mais respeitoso e humanizado. Além disso, é essencial investir na capacitação dos profissionais de saúde, voltada à comunicação não violenta, ao manejo respeitoso da dor e ao consentimento informado, bem como oficinas práticas com simulações realísticas, seguidas de devolutivas estruturadas acerca da postura profissional e da linguagem utilizada durante a assistência ao parto, para garantir que respeitem a autonomia da mulher e sigam práticas obstétricas baseadas em evidências científicas.

4. DISCUSSÃO

Socialmente, a violência obstétrica também gera custos elevados, já que afeta a produtividade das mulheres e aumenta a demanda por serviços de saúde mental e apoio social. A falta de confiança nas instituições de saúde também pode levar à evasão dos serviços, acarretando complicações que poderiam ser evitadas com um atendimento mais humanizado (Gomes et al., 2017).

Percebe-se que a violência no parto parece estar conscientemente presente em todos os serviços de saúde, com características e padrões diferenciados, dependendo da especificidade de cada serviço e região estudada. Portanto, o fenômeno em questão possui evidências científicas que, além da prática de institucionalização dos serviços médicos, constitui um processo de abolição dos direitos da mulher durante o parto. (Moura et al., 2018)

A Lei nº 13.436/2017, que menciona a violência obstétrica, também não estabelece mecanismos eficazes para a punição dos agressores ou para a reparação dos danos sofridos pelas vítimas. Abordar a violência obstétrica no Brasil é discutir não apenas a responsabilidade individual de profissionais de saúde, mas também as falhas estruturais e culturais que sustentam essas práticas. Trata-se de um desafio complexo que requer uma abordagem multifacetada, incluindo a criação de políticas públicas mais eficazes, a capacitação adequada de profissionais de saúde, e uma legislação que proteja e valorize os direitos das mulheres em um dos momentos mais significativos de suas vidas.

A violência obstétrica configura-se como uma grave violação dos direitos humanos das mulheres, manifestando-se através de práticas abusivas e desrespeitosas durante o ciclo gravídico-puerperal. Violência vivida no momento da gestação, parto, nascimento e pós-parto, evidenciada, entre outros, pela violência física, psicológica, verbal, simbólica e sexual, assim como pela negligência na assistência e discriminação. (MUNIZ e BARBOSA Apud GOMES, 2014). Este fenômeno tem sido objeto de crescente atenção acadêmica e política, especialmente no contexto brasileiro, onde sua prevalência e implicações têm suscitado debates sobre a necessidade de uma legislação específica para sua prevenção e punição.

De acordo com Barros et al. (2022), a violência obstétrica pode ser definida como “qualquer ação ou omissão que cause dano à mulher durante o atendimento obstétrico, seja ele físico ou psicológico, incluindo práticas desnecessárias ou não consentidas, tratamento desrespeitoso, humilhações e procedimentos realizados sem informação ou consentimento da paciente”. Essa definição ressalta a amplitude das condutas que podem ser enquadradas como violência obstétrica, abrangendo desde intervenções médicas invasivas sem indicação clínica até atitudes verbais depreciativas por parte dos profissionais de saúde.

Historicamente, a assistência ao parto no Brasil tem sido marcada por uma medicalização excessiva e pela centralização do poder decisório nas mãos dos profissionais de saúde, em detrimento da autonomia das mulheres. Santos et al. (2019) apontam que “a institucionalização do parto trouxe consigo uma série de intervenções rotineiras que, embora justificadas como medidas de segurança, muitas vezes desconsideram as necessidades e desejos das parturientes, configurando formas de violência obstétrica”. Essa perspectiva histórica é fundamental para compreender as raízes culturais e institucionais que perpetuam tais práticas no país.

Além das implicações legais, a violência obstétrica possui consequências significativas para a saúde física e mental das mulheres. Estudos indicam que experiências de parto marcadas por violência estão associadas a maiores índices de transtornos psicológicos, como depressão pós-parto e estresse pós-traumático. Conforme destaca Almeida (2018), “as mulheres que vivenciam violência obstétrica frequentemente relatam sentimentos de humilhação, impotência e medo, que podem impactar negativamente sua relação com o bebê e com futuras gestações”. Tais achados ressaltam a urgência de medidas que visem à humanização do parto e à garantia de um atendimento respeitoso e livre de violência.

Em contrapartida, iniciativas internacionais têm demonstrado avanços significativos na prevenção e combate à violência obstétrica. Países como a Argentina e a Venezuela implementaram legislações específicas que reconhecem e penalizam tais práticas, servindo de modelo para possíveis adaptações no contexto brasileiro. De acordo com Fernández (2017), “a experiência argentina na implementação da Lei de Parto Humanizado evidencia a importância de um marco legal claro para a transformação das práticas obstétricas e para a proteção dos direitos das mulheres”. Esses exemplos internacionais reforçam a viabilidade e a necessidade de ações legislativas semelhantes no Brasil.

No âmbito jurídico, a ausência de uma tipificação penal específica para a violência obstétrica no Brasil tem sido objeto de críticas por parte de diversos estudiosos. Segundo Oliveira (2020), “a lacuna legislativa contribui para a impunidade dos agressores e para a perpetuação das práticas abusivas nos serviços de saúde, evidenciando a necessidade de uma legislação que reconheça e puna adequadamente tais condutas”. Essa ausência normativa dificulta a responsabilização dos profissionais que cometem atos de violência obstétrica, deixando as vítimas em uma situação de vulnerabilidade jurídica.

Freitas et al. (2021) identificaram que o trauma materno pode afetar o vínculo mãe-filho, resultando em desafios para o desenvolvimento saudável da criança e aumento da demanda por serviços de saúde e apoio psicossocial ao longo da vida. Portanto, a violência obstétrica não apenas infringe os direitos humanos das mulheres, mas também gera consequências graves para o sistema de saúde e para a sociedade como um todo. O aumento de custos relacionados ao tratamento das sequelas físicas e psicológicas, a elevação da demanda por intervenções médicas e o impacto social gerado pela redução da qualidade de vida das mulheres e de suas famílias, reforçam a necessidade de mudanças significativas no atendimento obstétrico. Para isso, é essencial promover práticas de parto humanizado, com respeito e autonomia para as mulheres, a fim de garantir um atendimento de qualidade, reduzir os custos do sistema de saúde e, ao mesmo tempo, prevenir os danos sociais causados pela violência obstétrica.

A implementação de protocolos claros e a criação de mecanismos acessíveis para denúncia e reparação também são cruciais para fortalecer a proteção das mulheres. Pois, a violência obstétrica é uma clara violação dos direitos humanos das mulheres, especialmente dos seus direitos à dignidade, à autonomia e ao cuidado livre de abusos. A Constituição Brasileira e diversos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), garantem a todas as mulheres o direito a cuidados de saúde seguros, respeitosos e sem violência. A perpetuação da violência obstétrica no sistema de saúde desrespeita esses direitos fundamentais e perpetua um ciclo de abuso institucionalizado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência obstétrica no Brasil representa uma violação dos direitos humanos das mulheres e um desafio complexo para o sistema de saúde. A ausência de uma legislação penal específica contribui para a perpetuação desse fenômeno, dificultando a responsabilização dos agressores e a reparação dos danos às vítimas. A criação de uma legislação penal robusta, aliada à implementação de políticas públicas eficazes e à capacitação dos profissionais de saúde, é fundamental para garantir um atendimento obstétrico mais humanizado e respeitoso, que promova a dignidade e os direitos das mulheres durante o parto.

O fortalecimento da legislação brasileira e a capacitação dos profissionais de saúde são passos fundamentais para garantir um atendimento mais humanizado e respeitoso. A criação de mecanismos eficazes para denúncia e a implementação de protocolos claros de atendimento são ações cruciais para garantir que as mulheres tenham uma experiência de parto digna, segura e respeitosa, protegendo sua saúde física e mental, bem como o bem-estar dos seus filhos. Como demonstrado ao longo do trabalho, essa lacuna normativa contribui para a perpetuação da impunidade, a invisibilização das vítimas e a banalização de práticas abusivas nos serviços de saúde. A falta de reconhecimento legal claro limita a responsabilização dos agressores, desencoraja denúncias e impede que muitas mulheres tenham acesso à justiça e à reparação adequada pelos danos físicos e psicológicos sofridos.

Além disso, a inexistência de tipificação penal compromete a formação crítica e humanizada dos profissionais de saúde, permitindo que condutas violentas e desrespeitosas sejam naturalizadas dentro do ambiente obstétrico. Nesse sentido, a criação de uma legislação penal específica se mostra não apenas necessária, mas urgente, para assegurar direitos fundamentais das mulheres, promover a conscientização social sobre o tema e garantir a responsabilização daqueles que violam a dignidade no momento do parto. Somente com o fortalecimento do arcabouço jurídico, aliado a políticas públicas e ações educativas, será possível romper com esse ciclo de violência e assegurar um atendimento obstétrico verdadeiramente humano, ético e respeitoso.

Portanto, é imperativo que o Brasil avance na criação de uma legislação penal específica para a violência obstétrica, que tipifique os atos abusivos durante o parto e pós-parto e que promova um atendimento mais humanizado, respeitoso e digno às mulheres, assim como, a capacitação do profissionais da saúde de modo que, sejam incluídos treinamentos para escuta ativa, empatia e manejo de situações emocionalmente delicadas, reconhecimento de sinais de sofrimento psíquico e estratégias para abordagem respeitosa.

Complementarmente, destaca-se a relevância da supervisão e do monitoramento sistemáticos, por meio da implementação de núcleos de educação permanente nos serviços de saúde, da avaliação contínua das práticas profissionais com a incorporação da escuta das usuárias, além da promoção de uma cultura institucional pautada no respeito, no acolhimento e na existência de mecanismos eficazes de denúncia e responsabilização.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marcélia Ferreira de. A Violência Obstétrica como afronta aos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Autonomia. 2018. Tcc- Universidade Federal do Ceará- Faculdade de Direito, Fortaleza. Disponível em 2018_tcc_mfalmeida.pdf. Acesso em 12 nov. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, jun. 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: informação e documentação – artigo em publicação periódica científica impressa – apresentação. Rio de Janeiro, maio. 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro, nov. 2018.

BARROS, S. S., LIMA, D. L., & COSTA, C. G. Impacto da violência obstétrica na saúde mental das mulheres: uma revisão sistemática. Jornal de Saúde Pública, 56(3), 482-49. 2022

BARROS, S. S.; SANTOS, R. F. O.; FALCÃO, T. T. Violência obstétrica: uma revisão bibliográfica sobre a assistência humanizada no parto. Revista Eletrônica Saúde e Ciência, v. 8, n. 1, p. 45-56, 2022.

BRAGA, P. (2024). VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL: ANÁLISE DOS DADOS ENTRE 2019 E 2024. Revista Brasileira de Saúde Pública.

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Guia para apoio institucional à implementação da Rede Cegonha. Brasília: MS; 2013.

BRASIL. Lei 14.737/2023. Lei que altera Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para ampliar o direito da mulher de ter acompanhante nos atendimentos realizados em serviços de saúde públicos e privados.2023.

BRASIL. Lei nº 11.108/2005. Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 2005.

BRASIL. Lei nº 13.436 /2017. Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para garantir o direito a acompanhamento e orientação à mãe com relação à amamentação. 2017.

BRUN, C. MALACARNE, F.; GIONGO, M. L. (2021). Violência Obstétrica, uma Herança Histórica Refletida na Falta de Legislação. Anuário Pesquisa E Extensão Unoesc São Miguel Do Oeste, 6, e27808. Disponível em https://periodicos.unoesc.edu.br/apeusmo/article/view/27808. Acesso em 20. out 2024.

CHINELATO, Dircilaine Cristina. PERROTA, Raquel Pinto Coelho. A Violência Obstétrica No Ordenamento Jurídico Brasileiro. Dspace Doctum. Juiz de Fora. 2019.

DINIZ, S. G., et al. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE MENTAL DAS MULHERES. Revista de Saúde Coletiva.2016.

DINIZ, C. S. G., Leal, M. C., & Gama, S. G. N. (2024). Epidemiologia da violência obstétrica: uma revisão narrativa do contexto brasileiro. Ciência & Saúde Coletiva, 29(9), e12222023. Disponível em https://doi.org/10.1590/1413-81232024299.12222023. Acesso em 28 abr. 2025.

FERNÁNDEZ, A. L. La Ley de Parto Humanizado en Argentina: avances y desafíos. Revista de Derecho y Salud, v. 4, n. 2, p. 123-138, 2017.

FERREIRA, Ana Camile Lopes. A Violência Obstétrica: Uma Análise À Luz Do Direito Penal Brasileiro Ante A Ausência De Lei Obstetric Violence: An Analysis In Light Of Brazilian Criminal Law In The Absence Of Legislation. Graduanda em Direito pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), REVISTA RATIO IURIS V.3, N.1, 2024. Acesso em 11 mar. 2025.

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) / MS. Disponível em https://nascernobrasil.fiocruz.br. Acesso em 05 mai. 2025.

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2010.

FREITAS, R. et al. Impactos Da Violência Obstétrica Na Saúde Mental Das Mulheres: Uma Análise De Longo Prazo. Journal of Women’s Health.2021.

GOMES, M. et al. O Impacto Da Violência Obstétrica Na Relação Entre A Mulher E Os Serviços De Saúde. Saúde e Sociedade.

LEAL, Maria de Fátima; SILVA, José A. da; ALMEIDA, Ana P. de; et al. Experiências traumáticas no parto e sua associação com transtornos psiquiátricos no pós-parto. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, v. 20, n. 4, p. 1-10, 2020. Disponível em https://doi.org/10.1590/1519-3829.2020202004. Acesso em 05 maio 2025.

MARRERO, Lihsieh et al. Violência institucional referida pelo acompanhante da parturiente em maternidades públicas. 2020. Acta Paulista de Enfermagem. Scielo Brasil. Disponível em https://doi.org/10.37689/actaape/2020AO02202. Acesso em 17 set.2024.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; GOMES, Romeu; SILVA, Antônio Augusto Moura da. O sucesso de 2023 e as perspectivas para 2024: Ciência & Saúde Coletiva. Ciência & Saúde Coletiva, v. 29, n. 1, p. e17642023, jan. 2024. Disponível em https://doi.org/10.1590/1413-81232024291.17642023. Acesso em 15 abr. 2025.

MOURA, Rafaela Costa et al. Cuidados de enfermagem na prevenção da violência obstétrica. Enfermagem em Foco, v. 9, n. 4, 2018.

OLIVEIRA, M. S. Violência obstétrica e a lacuna legislativa no Brasil: uma análise crítica. Revista de Direito Penal, v. 12, n. 3, p. 89-102, 2020.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: WHO, 2018.

PINHEIRO, Paula Jeane da Silva; BARBOSA, Gleiciane Carvalho; RODRIGUES, Mariana Delfino. Reflexos da violência obstétrica na saúde mental das mulheres: uma revisão integrativa da literatura. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 5, n. 5, p. 1920-1942, 30 out. 2023. Disponível em https://doi.org/10.36557/2674-8169.2023v5n5p1920-1942. Acesso em 28 abr. 2025. PONTES, Brenda F., Quitete, Jane B., Oliveira, Daniela M. Repercussões físicas e psicológicas na vida de mulheres que sofreram violência obstétrica.2021. Revista Recien.

SAKAI, R. et al. O Aumento Das Cesarianas Não Indicadas E Suas Consequências Para A Saúde.2019. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia.

SANTOS, A. S. Uma análise da violência obstétrica à luz da teoria do bem jurídico: a necessidade de uma intervenção penal diante da relevância do bem jurídico tutelado. Orientadora: Thaize de Carvalho Correia. 2018. TCC (Graduação) – Curso de Direito, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. Disponível em : https://repositorio.ufba.br/handle/ri/28252 . Acesso em 20 fev. 2025.

SANTOS, T. R. ; BARBOSA, R. M.; GOMES, K. R. F. A medicalização do parto e suas implicações para a violência obstétrica no Brasil. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, v. 19, n. 4, p. 889-898, 2019.

SOARES, ANA VIRGÍNIA NUNES. Violência obstétrica e saúde da mulher: riscos, proteção e repercussões físicas e mentais. 2025. SciSaúde.

VELOSO, P., & Serra, P. Medicalização Do Parto E Violência Obstétrica. Revista de Estudos de Gênero e Saúde. 2016.

ZANARDO, G., et al. A Violação Dos Direitos Das Mulheres Durante O Parto No Brasil. Estudos de Políticas Públicas. 2017.

1Acadêmica de Direito. E-mail: celina.ribeiro@faculdadesapiens.edu.br. Artigo apresentado à Faculdade Unisapiens, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Direito, Porto Velho/RO.

2Acadêmica de Direito. E-mail:marcia.cavalcante@faculdadesapiens.edu.br. Artigo apresentado à Faculdade Unisapiens, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Direito, Porto Velho/RO.

3Professor Orientador. Professor Especialista de Direito Processual Penal do curso de Direito da Faculdade Unisapiens. E-mail: julio.ugalde@gruposapiens.com.br