REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ch10202505222048

Alexandre Magno Buhaten Barbosa

Orientadora: Profa. Dra. Antonia da Silva Mota

RESUMO

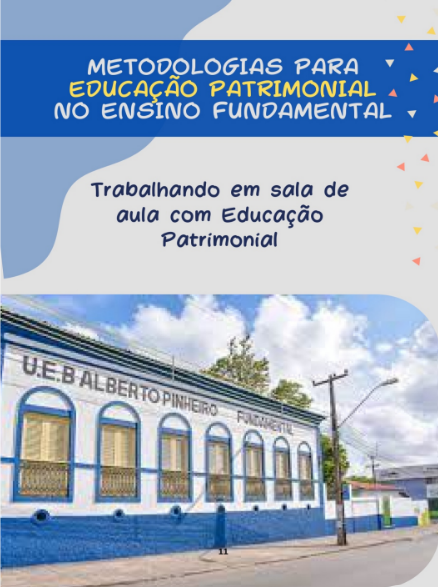

A pesquisa trata da Educação Patrimonial por meio da patrimonialização do centro de São Luís como estratégia pedagógica para o ensino de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O campo de investigação foi uma escola municipal na cidade de São Luís, a Unidade de Educação Básica (UEB) Alberto Pinheiro. O objetivo geral da pesquisa foi investigar se as professoras da UEB Alberto Pinheiro utilizam a Educação Patrimonial como estratégia para ensinar História nos anos iniciais do Ensino Fundamental, por meio da patrimonialização do centro de São Luís – MA. O problema central da investigação foi: “Como a patrimonialização do centro de São Luís, enquanto metodologia de ensino, pode ser desenvolvida como conteúdo por meio de um Caderno de Orientações Didáticas que contemple a Educação Patrimonial?” A dissertação está dividida em três partes: bibliográfica, empírica e uma proposta de aplicabilidade. A parte bibliográfica fundamenta e descreve a historiografia da Educação Patrimonial e a patrimonialização do centro de São Luís como estratégia didática. Na parte empírica, são abordadas a caracterização da UEB Alberto Pinheiro, a metodologia da pesquisa, bem como as análises e interpretações dos dados obtidos. Por fim, foi apresentada uma proposta de produto educacional: o Caderno de Orientações Didáticas, intitulado “Descobrindo Nossa Herança: Educação Patrimonial e Ensino de História no Ensino Fundamental”, composto por quatro lições didáticas e pedagógicas. Os principais referenciais teóricos utilizados foram Bittencourt (2018), Freire (2019), Demarchi (2015), Grunberg (1999), Horta (1999) e Monteiro (1999), entre outros. Os dados foram coletados por meio de observação e entrevistas com a gestora geral, a gestora adjunta e duas docentes do 5º ano. A pesquisa, materializada no Caderno de Orientações Didáticas, conclui que a Educação Patrimonial pode contribuir significativamente para o ensino de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: educação patrimonial; ensino de história; Centro Histórico de São Luís.

ABSTRACT

The research focuses on Heritage Education through the patrimonialization of the historic center of São Luís as a pedagogical strategy for teaching History in the early years of Elementary School. The field of investigation was a municipal school in the city of São Luís, the Unidade de Educação Básica (UEB) Alberto Pinheiro. The general objective of the research was to investigate whether the teachers at UEB Alberto Pinheiro use Heritage Education as a strategy to teach History in the early years of Elementary School through the patrimonialization of the historic center of São Luís – MA. The central research question was: “How can the patrimonialization of the historic center of São Luís, as a teaching methodology, be developed as content through a Didactic Guidelines Booklet that includes Heritage Education?” The dissertation is divided into three parts: bibliographic, empirical, and a proposal for applicability. The bibliographic section establishes the theoretical foundation and describes the historiography of Heritage Education and the patrimonialization of São Luís’ historic center as a didactic strategy. The empirical section addresses the characterization of UEB Alberto Pinheiro, the research methodology, as well as the analysis and interpretation of the collected data. Finally, an educational product proposal was presented: the Didactic Guidelines Booklet, titled “Discovering Our Heritage: Heritage Education and History Teaching in Elementary School”, consisting of four didactic and pedagogical lessons. The main theoretical references used included Bittencourt (2018), Freire (2019), Demarchi (2015), Grunberg (1999), Horta (1999), and Monteiro (1999), among others. Data was collected through observation and interviews with the school principal, the assistant principal, and two 5thgrade teachers. The research, materialized in the Didactic Guidelines Booklet, concludes that Heritage Education can significantly contribute to History teaching in the early years of Elementary School.

Keywords: heritage education; history teaching; Historic Center of São Luís.

1 INTRODUÇÃO

Relatar minha história, trajetória acadêmica e profissional é uma tarefa deveras difícil, tanto pela estrutura reflexiva que o memorial exige quanto pela sua indispensabilidade, na medida em que produz reflexão e dá significado ao vivido. Sinto, sobretudo, a necessidade de revisitar o passado e minha trajetória, a fim de redimensionar o mundo e, consequentemente, reinventar-me nele.

É entre o passado e o presente, com vistas ao futuro, que apresento este memorial, base para a compreensão da minha história de vida e do entendimento da escolha do objeto de pesquisa desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em Gestão de Ensino da Educação Básica (PPGEEB) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

Reconheço que descrever um memorial torna-se de grande importância como exercício de formação e reflexão de vivências, em que cada um se volta para si mesmo. Contudo, pretendo relatar e refletir sobre alguns momentos que julgo importantes em minha trajetória de vida, estabelecendo uma ligação com meu olhar diante do mundo, em especial o acadêmico e o profissional.

Esse exercício me fez refletir sobre minha trajetória de forma mais atenciosa e objetiva, partindo das vivências com os estudantes, que possibilitaram o despertar para uma conscientização das limitações, facilidades e potencialidades encontradas ao longo do caminho.

Relembrar minha história de vida é reconstruir, a partir das concepções de hoje, as experiências de outrora. Essas ações têm como elemento pedagógico um rol de expectativas e realizações que fazem de cada momento de minha vida parte de um processo de formação e transformação. Enfim, é deixar eclodir as emoções e os sentimentos que me direcionaram à profissão de professor.

A minha aproximação com a prática em sala de aula teve início desde o primeiro semestre do curso de pedagogia, neste período pude acompanhar o trabalho das professoras do ensino fundamental, principalmente dos anos iniciais de uma escola pública que tinha a frente da gestão uma irmã, fonte de inspiração. Pude vivenciar na prática os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula e, obtive, como desafio distinguir e compreender as teorias subentendidas na prática e, originar condições para que diante das teorias, modificasse meus pontos de vista, posturas e atuação no exercício educacional.

Outra prazerosa experiência foi no ano de 2005, enquanto estudante de Pedagogia, comecei a minha trajetória em organizar viagens estudantis para os congressos e encontros dos universitários. Foi o início do meu olhar diferenciado para patrimônio local por onde havia passado. Foram muitos os lugares, dentre eles, capitais do Brasil.

Na cidade de Salvador, Estado da Bahia, Encontro Nacional dos Estudantes de Pedagogia (ENEPe), onde percebi a necessidade de proporcionar aos estudantes uma experiência através de um city tour guiado pelo centro histórico da cidade, observei a importância da preservação da memória do local, pois através dela poderia inserir nas aulas, estratégias de ensino que pudesse levar o estudante a se interessar por educação patrimonial, aqui seria minha primeira aproximação com a Educação Patrimonial (EP).

Na segunda aproximação, vivenciada durante o curso de Guia de Turismo, em 2008, no último módulo, fui contratado pela operadora de viagens CVC para atuar na linha de frente junto aos turistas. Acompanhei diversos grupos, de faixas etárias variadas, e comecei a “pegar” gosto pelos roteiros turísticos, especialmente no centro histórico de São Luís. Logo em seguida, conheci o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e a cidade em ruínas de Alcântara, experiências que ampliaram ainda mais meu interesse pela área.

Com o passar dos anos, em 2012, assumi a vaga de professor dos anos iniciais, após uma longa espera para ser convocado, já que havia sido aprovado no concurso público da Secretaria Municipal de Educação de São Luís. Minha primeira experiência docente foi em uma escola localizada em um dos bairros mais violentos da cidade. Foi nesse contexto que nasceu minha relação de amor com a educação, pois era necessário amar o que fazia, especialmente diante das condições precárias da escola, o que representava mais um desafio a ser superado.

Diante do exposto, posso afirmar que o período de 2012 a 2022 foi essencial para que eu consolidasse minha atuação como professor, sempre em busca de novos caminhos para trilhar. Durante essa trajetória, senti a necessidade de aperfeiçoamento profissional e fui aprovado no seletivo do grupo de pesquisa em formação docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Ensino da Educação Básica (PPGEEB) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Essa experiência contribuiu para o meu amadurecimento acadêmico e me impulsionou a concorrer a uma vaga como aluno especial do programa, no componente curricular Educação Patrimonial e Ensino de História, ministrado pela professora Antonia da Silva Mota. Posteriormente, já como aluno regular, tive a honra de tê-la como orientadora, o que fortaleceu ainda mais meu interesse em pesquisar a temática da Educação Patrimonial.

Cabe destacar que minha atuação como Guia de Turismo desde 2008, minha formação em Pedagogia – Magistério pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e em História – Licenciatura pela FAVENI, além da responsabilidade de conduzir o city tour com os alunos pelo centro histórico de São Luís, foram elementos fundamentais para a escolha e elaboração da pesquisa sobre o tema proposto.

Nesse sentido, tem-se percebido, nas últimas décadas, o aumento das discussões sobre “a preservação do patrimônio”, principalmente da cidade de São Luís, por intermédio do centro histórico, nos meios de comunicação local e tímidos estudos nas Instituições de Esino Superior (IES), que nos remete a patrimonialização do centro como fonte de inspiração para professores que ensinam história.

Sendo assim, as diversas áreas do conhecimento que transito, convergem para um ponto comum a ser lapidado a cada ida ao centro histórico de São Luís, faz com que eu perceba a importância da manutenção da história local, por meio dos monumentos a significação de se trabalhar a EP para ensinar história e os demais componentes curriculares.

No entanto, nos faz lembrar que uma das propostas envolvendo educação patrimonial, pode ser fontes de pesquisas, sejam elas por meio das bases legais ou até mesmo pelo acervo cultural que são externadas no centro histórico de São Luís. Vale ressaltar que, a patrimonialização presente nessa cidade, fica sinalizada pelo reconhecimento legal do patrimônio, tanto material, quanto imaterial.

Discutir questões voltadas à educação patrimonial significa despertar uma consciência e uma sensibilização sobre olhar o próprio espaço em que se vive e convive, tomando como objeto de estudo, uma referência para o processo de ensino e aprendizagem dos suportes do patrimônio local.

Com isso, um indivíduo, ao entrar em contato com o objeto, passa a compreendê-lo, internalizando-o e lhe atribui sentidos (Piaget; Greco, 1974). Nesse ínterim, é importante a aproximação desses equipamentos turísticos junto aos estudantes, no nosso caso o ensino fundamental, anos iniciais.

Para tanto, a utilização de fontes históricas na escola remete a oportunidade de o aluno dialogar com a realidade do passado, construindo o sentido de análise e contribuindo para significação do saber histórico. Os trabalhos de preservação da memória local, pessoal e coletiva, possibilitam a análise de diferentes realidades patrimoniais que estabelecem diálogos enriquecedores com o passado.

Ademais, tanto a preservação do patrimônio local quanto da memória dos lugares, tornou-se no meio acadêmico, discussões recorrentes, mesmo de forma ínfima, tendo uma grande importância para o desenvolvimento das cidades inseridas nesse contexto, devido a relevância de apresentar a relação existente entre a educação patrimonial e a sistematização do ensino de história, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, objeto de estudo dessa pesquisa.

E para fundamentar minhas ideias sobre a temática estudada e proposta para ser usada pelas professoras, matriculei-me no componente curricular “metodologia do ensino de história”, do Programa de Pós-Graduação (PPG) da qual sou mestrando, onde internalizei as diversas estratégias que podem ser usadas na educação patrimonial. Dentre elas, a história local e oral como fonte de conhecimento para melhor entendimento sobre espaço, memória e identidade cultural, tão “ricos” na cidade de São Luís.

A fundamentação voltou-se para o campo de evento acadêmico através da minha participação no Congresso Nacional de Educação, na cidade de Maceió (AL), no ano de 2022, apresentando trabalhos voltados para educação patrimonial, ensino de história e de guia de turismo, presentes em meu cotidiano.

Nossa ênfase recai, em especial, sobre as estratégias de ensino vinculadas à Educação Patrimonial. Nesse sentido, buscamos promover reflexões tanto de ordem teórica quanto conceitual acerca do papel e do uso dessa prática no espaço escolar. Pesquisas voltadas à educação patrimonial e ao processo de patrimonialização do centro histórico de São Luís mostram-se necessárias, uma vez que podem estimular a sensibilidade de toda a comunidade escolar.

Diante dessas considerações, propomos realizar um estudo crítico fundamentado em diferentes fontes teóricas, com o intuito de contribuir metodologicamente para o ensino de História. Pretendemos destacar o processo de patrimonialização do centro da cidade de São Luís, possibilitando ações voltadas ao ensino-aprendizagem. Como produto final, almejamos elaborar um caderno pedagógico com orientações sobre Educação Patrimonial, destinado às professoras dos anos iniciais do ensino fundamental da UEB Alberto Pinheiro.

Abordar a Educação Patrimonial por meio da patrimonialização do centro de São Luís revela-se essencial, pois as descobertas resultantes desse processo permitem à escola, à gestão, às professoras e aos demais colaboradores compreenderem que a UEB Alberto Pinheiro está “encharcada” de significados presentes nos espaços, nas memórias, na identidade e, consequentemente, na aprendizagem e no desenvolvimento dos estudantes.

Nesse contexto, Freire (2019) destaca que os professores precisam “saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou a sua construção.” Assim, torna-se imprescindível fomentar, por meio da escola, uma cultura de preservação do patrimônio local.

A pesquisa ora apresentada foi desenvolvida na Unidade de Educação Básica (UEB) Alberto Pinheiro, nas turmas do 5º ano do Ensino Fundamental, no turno matutino, situada na Zona Urbana, Região Central de São Luís, a escola está dentro de uma área de tombamento e próxima de importantes casarões históricos.

Na perspectiva de buscarmos respostas em nossa Dissertação de Mestrado, formulamos os seguintes questionamentos:

a) Como as concepções teórico-metodológicas das professoras poderão favorecer a educação patrimonial?

b) De que maneira a Educação Patrimonial está presente na prática pedagógica das professoras?

c) A Educação Patrimonial por meio da patrimonialização do centro de São Luís auxilia no ensino de história dos anos iniciais do ensino fundamental?

d) Como a construção de um caderno pedagógico, contendo Educação Patrimonial irá contribuir para o ensino de história?

À luz dos questionamentos, nossa pesquisa tem como objetivo geral: Investigar se as professoras da UEB Alberto Pinheiro, utilizam a Educação Patrimonial como estratégia para ensinar história nos anos iniciais do Ensino Fundamental por intermédio da patrimonialização do centro de São Luís (MA).

Partindo do objetivo geral, foi possível formulamos os seguintes objetivos específicos a seguir:

a) Analisar as concepções teórico-metodológicas que as professoras têm acerca de Educação Patrimonial;

b) Identificar como a educação patrimonial se apresenta na prática pedagógica dos professores;

c) Compreender de que forma a educação patrimonial por meio da patrimonialização do centro de São Luís auxilia no ensino de história nos anos iniciais do Ensino Fundamental;

d) Construir para as professoras dos anos iniciais do ensino fundamental da UEB Alberto Pinheiro um caderno pedagógico contendo educação patrimonial para ensinar história.

Para fundamentar a nossa pesquisa, fizemos uso de várias fontes bibliográficas, destacando-se as seguintes: Duarte (1993); Cordeiro (2006); Candau (2010); Ferretti (2002); Ferreti e Sandler (1995); Gomes (2012); Munanga (2012); Laraia (2004); IPHAN (2017); Martins (2017); Nogueira (2012,); Nunes, (2013); Pacheco (2014); Rocha, (2014), Resolução nº 01/04; Silva (2010); dentre outras.

A organização da escrita da nossa dissertação, está organizado em 6 (seis) seções a saber: a Seção 1, refere a introdução, na qual apresentamos a justificativa, a caracterização e delimitação do objeto, os objetivos, que configuram o percurso teórico, metodológico e organizativo do texto dissertativo;

A Seção 2, descreve a contextualização da História da Educação Patrimonial ocorrida a nível mundial, nacional e local; a Seção 3, discorre sobre a Educação Patrimonial e o ensino de História por meio das bases legais, que são direcionadas ao espaço escolar; a Seção 4, trata, sobre a Educação Patrimonial como estratégias para ensinar História no contexto dos anos iniciais do Ensino Fundamental;

A Seção 5, abordaremos a pesquisa empírica, do que trata a contribuição da Educação Patrimonial por meio da patrimonialização do centro de São Luís no ensino de História da UEB Alberto Pinheiro, a metodologia da pesquisa;

A Seção 6, descrevemos as considerações finais, trazendo os principais pontos levantados na nossa pesquisa até a resposta alcançada no decorrer das observações e entrevistas por meio das vozes dos participantes e com isso esperamos que nossa pesquisa possa trazer contribuições significativas e sensibilizar a comunidade escolar, principalmente as professoras, sobre o grau de importância que tem o estudo sistêmico sobre nosso patrimônio.

2 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Nesta seção, abordaremos a historiografia da Educação Patrimonial (EP) para nos situarmos nos conceitos de tempo, espaço, memória e identidade — temas que convergem para a compreensão da história em contextos mundiais, nacionais e locais.

A palavra patrimônio tem origem no termo latino pater, que significa “pai” ou “paterno” e, originalmente, referia-se aos bens e heranças transmitidos às futuras gerações como forma de perpetuar ensinamentos e consolidar o poder de domínio (Murguia; Yassuda, 2007, p. 67).

Com o passar dos anos, o conceito de patrimônio foi estendido a outros grupos sociais. Um exemplo disso é a Igreja, que, durante a Idade Média, possuía diversos objetos de grande valor material, considerados verdadeiros tesouros.

Arruda (2008) chama a atenção para o fato de que o patrimônio, a memória, a cultura e a identidade remetem a um coletivo generalizado: o “nós”. Esses conceitos envolvem o que é considerado “nosso”: nossa história, nossa memória, nossa identidade, nosso patrimônio. Entretanto, essa noção de pertencimento suscita uma reflexão crítica: “De quem é esse ‘nosso’?”, ou ainda, “A qual coletivo está vinculado o patrimônio?”. Essa questão independe da natureza do patrimônio — seja ele cultural, arquitetônico, material, imaterial ou natural.

Por sua vez, Canclini (1997) argumenta que o patrimônio, a cultura, os objetos e a memória não são meros artefatos neutros herdados do passado. Pelo contrário, constituem um campo de conflitos, permeado por disputas econômicas, políticas e simbólicas.

O patrimônio é influenciado pela ação de três principais agentes: o setor privado, o Estado e os movimentos sociais, além dos usos e relações estabelecidos pelos indivíduos em relação a esses bens. No contexto da Idade Média, por exemplo, a Educação Patrimonial manifesta-se nas construções dos senhores feudais, que erguiam castelos para ostentar suas riquezas e transmiti-las às gerações futuras. No entanto, nesse período, a preservação desses bens visava o usufruto privado, e não o benefício coletivo.

Com o desenvolvimento das pesquisas sobre civilizações antigas, surgiu a figura do antiquário, cujo interesse se concentrava mais no estudo e análise dos objetos materiais do que nos relatos orais ou escritos dessas civilizações.

Na França, a primeira manifestação da função social de preservação do patrimônio ocorreu como consequência da Revolução Francesa. A partir desse marco histórico, os bens culturais passaram a ser reconhecidos como elementos da identidade nacional e começaram a ser protegidos por uma legislação específica.

Figura 1 – Museu do Louvre

Fonte: Autor da obra (2024)

O Museu do Louvre é um dos principais pontos turísticos da cidade de Paris e o mais visitado do mundo. Ele representa um exemplo vivo da importância da Educação Patrimonial para a preservação da memória e da história local.

Nesse contexto, os variados e sistemáticos estudos sobre a Educação Patrimonial no Brasil inserem-se em um panorama mais amplo, relacionado à valorização do patrimônio. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 2019), o conhecimento e a valorização do patrimônio cultural constituem-se como condições essenciais para o pleno acesso ao direito à educação e para o exercício da cidadania.

Desde o estabelecimento da representação da UNESCO no Brasil em 1964, esta organização “tem como prioridades a defesa de uma educação de qualidade para todos e a promoção do desenvolvimento humano e social” (ONU, 2018, p. 1).

Dentre os programas desenvolvidos nesta área, pode-se mencionar o Projeto Principal de Educação para a América Latina e o Caribe (PRELAC), que tem como objeto as políticas e reformas educacionais visando à obtenção da escolarização básica, erradicação do analfabetismo por meio da qualidade na educação (1980-2000). Outra ação é a Educação Para Todos (EPT) que visa desenvolver uma educação inclusiva (1990-2015) (UNESCO, 2018).

O referido instituto desenvolveu ações e projetos de educação patrimonial, tais como: o Projeto Casas do Patrimônio, que visa “fomentar e favorecer a construção do conhecimento e a participação social para o aperfeiçoamento da gestão, proteção, salvaguarda, valorização e usufruto do patrimônio cultural” e o Programa Mais Educação que “funciona como oportunidade de extensão das ações de educação patrimonial no ensino básico” (IPHAN, 2018, p. 3).

Figura 2 – Palácio dos Leões

Fonte: Reviver (1993)

O Palácio dos Leões, faz parte das edificações e da história da educação patrimonial do centro histórico de São Luís, residência oficial do governo do Estado, Localizado na Avenida Pedro II, está inserido numa área de tombamento, dividido em, três partes, administrativa, de visitação e moradia, possui uma capela particular com a imagem de Nossa Senhora da Vitória, padroeira da cidade, já serviu de fonte de inspiração para autores de produção novelística, abriga inúmeras obras de personagens ilustres de nossa história, o acervo de propriedade de Artur Azevedo, revela sua aproximação com as artes, além disso nos mostra mobília pertencente a D. Pedro.

É importante salientarmos que a relação entre a preservação do patrimônio cultural e as ações educativas encontram-se configuradas desde 1931, no contexto internacional, por meio das Cartas Patrimoniais; no cenário nacional, a partir do anteprojeto de Mário de Andrade; e na cidade de São Luís, pelos irmãos Lopes, no início do século XX.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, instrumento legal que estendeu direitos aos cidadãos, tornando-se um marco instituinte de políticas globais e legitimador da participação da população na construção e execução de ações voltadas para a educação patrimonial.

2.1 Patrimonialização do centro de São Luís: história local

Nesta subseção, contextualizaremos a Educação Patrimonial, seu significado e a localização geográfica do estado do Maranhão, cuja capital é a cidade de São Luís. O objetivo é evidenciar a interdisciplinaridade presente nesse campo de estudo, destacando sua relevância cultural ao longo da história. A trajetória histórica da cidade será utilizada como pano de fundo para abordar o processo de patrimonialização do centro histórico.

Nas últimas décadas, observa-se um crescimento nas discussões sobre a preservação do patrimônio, especialmente em relação à cidade de São Luís. Esse movimento reforça a patrimonialização do centro da cidade como uma fonte de inspiração para professores que ensinam História, evidenciando o potencial educativo desse espaço. Também se intensificam campanhas sobre o significado de educação patrimonial. Conforme Horta, Grunberg e Monteiro (1999, p. 4):

Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho da Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural.

Uma das propostas envolvendo educação patrimonial, pode ser através das fontes de pesquisas, sejam elas por intermédio das bases legais ou até mesmo pelo acervo cultural que são externadas no centro histórico de São Luís.

Vale ressaltar que, a patrimonialização presente nessa cidade, fica sinalizada através do reconhecimento legal do patrimônio material e imaterial. Discutir questões voltadas à educação patrimonial significa despertar uma consciência e uma sensibilidade para olhar o próprio espaço em que se vive e convive, tomando como objeto de estudo, como referência para o processo de ensino e aprendizagem, os suportes do patrimônio local. Um indivíduo, ao entrar em contato com o objeto, passa a compreendê-lo, internalizando-o e lhe atribui sentidos (Piaget; Greco, 1974).

O centro histórico de São Luís possui um rico acervo a céu aberto, é um convite para internalizar informações pertinentes a história local e ao ensino de história, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, objeto de estudo dessa pesquisa.

Figura 3 – Rua da Estrela

Fonte: Reviver (1993)

E em se tratando do Estado do Maranhão, ele está localizado em dois hemisférios em relação ao globo terrestre e tendo como referenciais à linha do Equador e a meridiano de Greenwich. Em relação ao primeiro, localiza-se inteiramente no Sul (Meridional) e em relação ao segundo, as terras maranhenses pertencem ao Oeste (Ocidental). Limita-se ao norte com o oceano atlântico, ao sul com o Estado de Tocantins, ao leste com o Estado do Piauí e a Oeste com o Estado do Pará.

As linhas divisórias do Estado, estão assim configuradas: Maranhão/Piauí (Rio Parnaíba); Maranhão/Pará (Rio Gurupi e Serra do Gurupi) e Maranhão/Tocantins (Rio Tocantins e Manuel Alves Grande).

Figura 4 – Mapa do Estado do Maranhão

Fonte: Autor da obra (2024)

Os pontos extremos do Maranhão são: Norte (Ponta do Bacanga, município de Carutapera, no limite do Maranhão com o Pará; Oeste (Confluência dos rios Tocantins – Araguaia, município de Imperatriz, entre os Estados do Maranhão, Tocantins e Piauí; Sul (Nascente do rio Águas Quentes, na Serra da Tabatinga, Chapada das Mangabeiras, entre os Estados do Maranhão, Tocantins e Piauí e Leste (Rio Parnaíba, defluência com o rio Iguaraçu, no município de Araioses, no limite com o Piauí).

Figura 5 – Mapa de São Luís – MA

Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Nesse ínterim, a cidade de São Luís, localizada na região Nordeste do Brasil e ao norte do estado do Maranhão, destaca-se por sua rica diversidade cultural e natural. Essa diversidade manifesta-se por meio de expressões culturais, como o carnaval, o bumba-meu-boi, o cacuriá, o tambor de crioula e outras brincadeiras populares, além da flora e fauna características da região, representadas por praias, dunas e vegetação típica. A cidade foi fundada em 8 de setembro de 1612 pelo francês Daniel de La Touche, senhor de La Ravardière.

Segundo Mota (1998), “em luta encarniçada, a terra foi tomada pelos capitães portugueses que, em seguida, aqui se fixaram, estacionando uma tropa e tomando as medidas necessárias para a fundação de uma cidade.” O autor acrescenta ainda que, “ainda na primeira metade do século XVII – 1641 – nova invasão: desta vez a dos holandeses” (Mota, 2008).

Diante do exposto, podemos afirmar que a cidade possui uma rica diversidade cultural, além das já citadas destacamos as dos índios (pesca, culinária, artesanato) e dos negros (construções históricas, culinária). Contudo, o centro da cidade de São Luís foi agraciado com o título de Patrimônio Mundial em 1997 pela United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Esse título foi concedido à cidade por reunir três critérios principais: ser um testemunho excepcional de uma tradição cultural; representar um conjunto arquitetônico e uma paisagem urbana que ilustram um momento significativo da história da humanidade; e exemplificar um assentamento humano tradicional, característico de uma cultura e de uma época. Esses elementos atribuíram à cidade valores e características essenciais para a preservação de sua significação cultural.

A área de abrangência do Centro Histórico de São Luís compreende o núcleo primitivo da cidade, datado do primeiro quartel do século XVII, além dos espaços adjacentes resultantes da expansão urbana ocorrida nos séculos XVIII, XIX e início do século XX.

Com aproximadamente 220 hectares, o Centro Histórico localiza-se na extremidade oeste da parte mais alta da cidade, formada pela confluência dos rios Bacanga e Anil, sendo delimitado pela via de contorno conhecida como “Anel Viário”.

Figura 6 – Calçamento da Rua da Estrela

Fonte: Reviver (1993)

A área tombada no centro de São Luís, possui mais de 5.000 imóveis, sendo a maioria objeto de tombamento estadual com pouco mais de 4.000 edificações, de acordo com o Decreto nº 10.089, de 6 de março de 1986. Pouco menos de mil bens encontram- se na área federal de tombamento, conforme processo 509-T, de 23 de dezembro de 1974.

A Zona de Preservação Histórica (ZPH) engloba a área federal e estadual. A ZPH2, compreende a preservação ambiental, Aterro do Bacanga e Parque do Bom Menino, segundo Plano Diretor da cidade, criado em 1992, de acordo com a Lei Municipal nº 2.352 (Andrés, 1998, 2006; Souza, 1999).

A partir de 2011, a área federal de tombamento passou a coincidir com a área reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Mundial, abrangendo cerca de 1.200 imóveis. No entanto, o reconhecimento e a proteção jurídica em níveis federal, estadual e municipal não têm sido suficientes para impedir a degradação dos imóveis do Centro Histórico, que ainda é pouco utilizado como fonte de informação e conhecimento para sua própria preservação.

Dessa forma, os órgãos de proteção adotam instrumentos e promovem ações voltadas à preservação do patrimônio histórico e cultural de São Luís. Essas iniciativas buscam envolver a população local, especialmente os moradores da área em questão, assim como as escolas situadas em seu entorno, com destaque para as instituições da rede municipal de educação.

Não é demais afirmarmos que a patrimonialização do centro de São Luís, abrange setores econômicos, sociais, educacionais, culturais e de turismo, sendo que este último será abordado por meio de gráficos, como os que seguem:

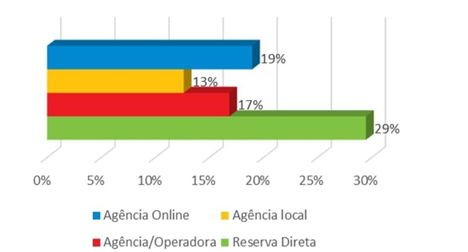

Gráfico 1 – Como reservou sua viagem?

Fonte: Observatório do Turismo (2022)

O Gráfico 1 apresenta o início do planejamento para a realização de uma viagem, evidenciando a importância de seguir um passo a passo. Observa-se que a maior parte dos turistas (29%) opta por fazer a reserva diretamente com o hotel do destino e os demais passeios. Em seguida, 19% preferem utilizar uma agência online – um serviço que vem ganhando espaço no mercado de viagens. Já 17% escolhem agências de viagens ou operadoras de turismo, enquanto 13% realizam a reserva por meio de uma agência em seu local de origem.

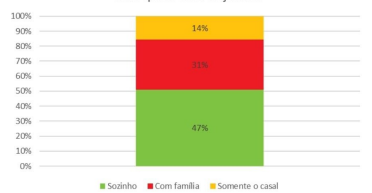

Gráfico 2 – Com quem está viajando?

Fonte: Observatório do Turismo, São Luís (2022)

O Gráfico 2, nos revela com quem o turista está viajando, tendo como preferência de 47%, sozinho; 31% com a família e apenas 14%, somente o casal.

Os dados referentes ao público esse interessado em história, cultura e lazer podem ser observados no Gráfico 3.

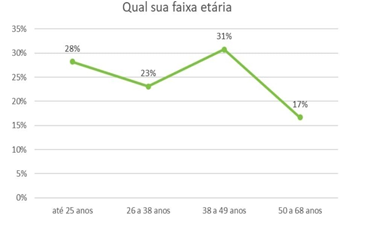

Gráfico 3 – Faixa etária

O Gráfico 3 apresenta as faixas etárias dos turistas que visitam São Luís,

variando de 25 a 68 anos, com percentuais entre 0% e 35%. Observa-se que 17% dos visitantes têm entre 50 e 68 anos, enquanto 23% estão na faixa de 26 a 38 anos. A faixa etária de até 25 anos representa 28% dos turistas, e o maior percentual, 31%, corresponde ao grupo de 38 a 49 anos.

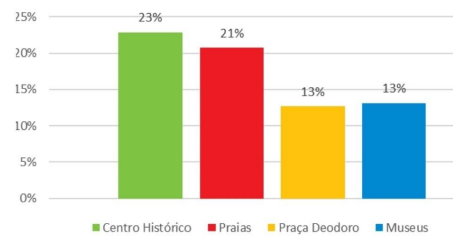

Gráfico 4 – Quais locais você visitou ou pretende visitar?

Fonte: Observatório do Turismo, São Luís (2022)

O Gráfico 4 apresenta a importância do centro histórico de São Luís, tanto para a população local quanto para os visitantes. Os dados mostram os locais mais frequentados, além daqueles que ainda pretendem ser visitados, como museus, a Praça Deodoro, as praias e o centro histórico, com destaque para o bairro Praia Grande.

Entre as preferências dos turistas, 13% visitam a Praça Deodoro e os museus, 21% escolhem as praias e 23% demonstram apreço pelo centro histórico da capital.

Uma de nossas principais preocupações em relação à Educação Patrimonial é sensibilizar os estudantes, por meio das estratégias de ensino utilizadas pelas professoras, para a preservação do sítio histórico localizado no centro de São Luís. Ressaltamos, ainda, a importância da restauração dos casarões, visando à manutenção da história local.

A preservação do Patrimônio Cultural Mundial caracteriza-se pela conduta cujo objetivo é evitar a perda da memória cultural dos povos. Para isso, é essencial proteger os diversos bens patrimoniais das ações humanas ou naturais que possam degradá-los ou destruí-los.

Em âmbito nacional, cabe ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a responsabilidade pela proteção do patrimônio. No contexto internacional, o movimento para proteger o Patrimônio Cultural da Humanidade teve início em 1972, com a criação da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, promovida pela UNESCO. Desde 1978, o Brasil é um dos países signatários dessa convenção.

A seguir, apresentaremos algumas figuras que sinalizam a urgência na preservação e restauração do conjunto arquitetônico presente no centro patrimonializado.

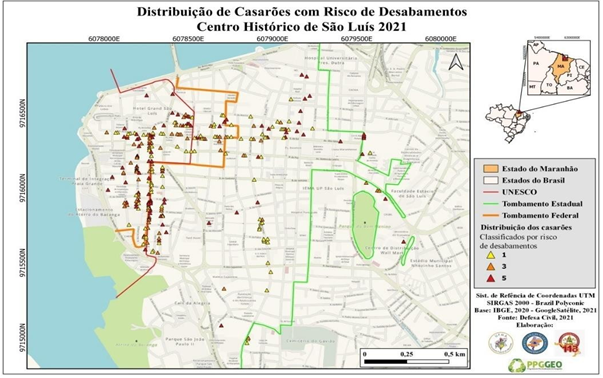

Figura 7 – Distribuição de Casarões com Risco de Desabamentos no Centro Histórico de São Luís – 2021.

Fonte: PPGEO (2021)

Nesta imagem do mapa acima, podemos observar a espacialização dos 261 imóveis vistoriados em 2021. Os triângulos apontam o georreferenciamento individual da edificação, na legenda os números são os pesos por riscos, isto é, 1 mínimo risco, 2 médio risco e 3 risco crítico.

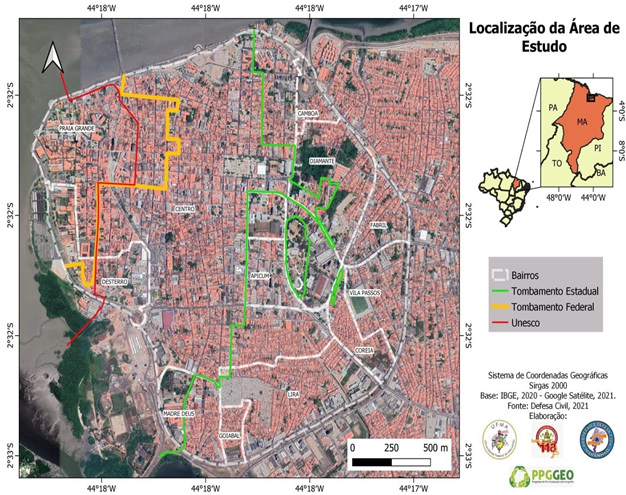

Figura 8 – Localização da Área de Estudo.

Fonte: PPGEO (2021)

Na Figura 8, observamos a referência às três áreas de tombamento do sítio histórico de São Luís: o reconhecimento como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, o tombamento em nível federal sob a tutela do IPHAN e a proteção estadual, coordenada pela Secretaria de Cultura do Maranhão (SECMA) e pelo Departamento do Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico do Maranhão (DPHAP).

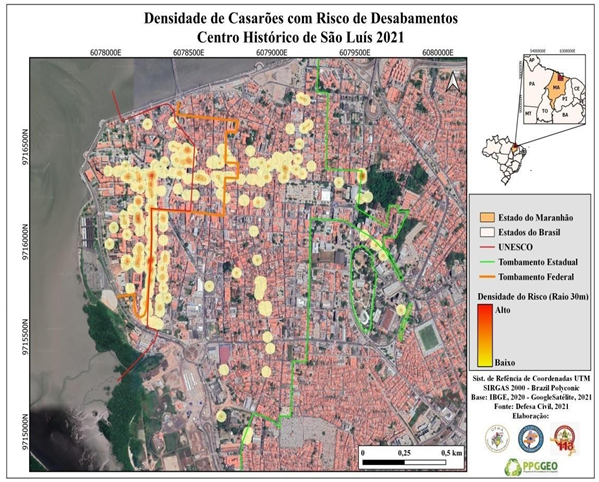

Figura 9 – Casarões com risco de desabamentos

Fonte: PPGEO (2021)

Esta imagem, nos revela a densidade de risco utilizando o método kernel. Foi adotado um raio de 30m e pesos para riscos. A cor vermelha indica a zona de concentração de imóveis em situação crítica de degradação.

Aqui podemos observar como é emergente que a educação patrimonial esteja presente em políticas públicas e privadas no sentido de preservar a história de São Luís, do Maranhão e do Brasil, presentes nos monumentos dentro da área de tombamento da Praia Grande.

Por ser patrimônio nacional de valor universal, a restauração da Praia Grande, conhecida como “Projeto Reviver”, foi de grande importância pois, foram dezenas de prédios históricos de valor relevante e um dos mais importantes acervos arquitetônico de São Luís, por esse motivo, precisam ser mantidos.

3 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E ENSINO DE HISTÓRIA: bases legais

Nesta seção, elencamos os documentos oficiais que abordam a Educação Patrimonial (EP) e o ensino de história, como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/96, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Abordaremos, ainda, a importância do Projeto PolíticoPedagógico (PPP) como instrumento estratégico para a manutenção das ações coletivas desenvolvidas pelos atores envolvidos no espaço formal de educação – no caso desta pesquisa, a UEB Alberto Pinheiro.

Na atualidade, o principal documento legal que normatiza a educação e a cultura no Brasil é a Constituição Federativa do Brasil de1988. De acordo com Vieira (2007, p. 304):

Em sintonia com o momento de abertura política, o espírito do texto é o de uma ‘Constituição Cidadã’ que propõe a incorporação de sujeitos historicamente excluídos do direito à educação, expressa no princípio da ‘igualdade de condições para o acesso e permanência na escola’ (art. 206, I).Outras conquistas asseguradas são: a educação como direito público subjetivo(art. 208, § 1º), o princípio da gestão democrática do ensino público(art. 206, VI), o dever do Estado em prover creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade (art. 208, IV), a oferta de ensino noturno regular (art.208, VI), o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive aos que a ele não tiveram acesso em idade própria (art. 208, I), o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiências (art. 208, III).

A partir do que preconiza a Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Brasil, 1996) em seu Art.1° enfatiza a importância das manifestações culturais:

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

Este ponto abre oportunidade para a discussão sobre os bens patrimoniais na prática educativa levando ao estudo da educação patrimonial no âmbito escolar. Para especificar e complementar estas leis foram implementadas outras normativas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Brasil, 1990), que é um conjunto de 22 normas instituídas pela Lei 8.069, no dia 13 de julho de 1990, visando garantir determinados direitos às crianças e adolescentes brasileiros.

No Art.58 do ECA está definido que: “No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura” (Brasil, 1990).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (Brasil, 1997) passaram a vigorar na educação brasileira a partir de 1997, com o intuito fundamental de orientar os professores em ações voltadas para o acesso dos estudantes aos recursos culturais importantes para a conquista de sua cidadania, por meio de uma postura participativa, reflexiva e autônoma.

A base legal para a instituição desses marcos normativos foi a Constituição Federal de 1988, que define a educação como sendo um direito de todos, visando “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Em dezembro de 2017 foi homologada a Base Nacional Comum Curricular, BNCC (Brasil, 2017). Essa normativa passou a direcionar o ensino brasileiro a partir da sua aprovação. Neste documento, são contempladas cinco áreas do conhecimento, compostas por seus respectivos componentes curriculares.

No Ensino Fundamental foram definidas as seguintes áreas: Linguagens (Língua Portuguesa, Artes, Educação Física e Língua Inglesa); Matemática; Ciências da Natureza (Ciências); Ciências Humanas (Geografia e História); Ensino Religioso. São estabelecidas competências e habilidades dentro de cada unidade temática, sendo que os estudantes precisarão desenvolvê-las para usufruírem dos direitos de aprendizagem expressos por meio destas competências e habilidades, considerando o seu progresso no processo de ensino.

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n. 9.394/96), o ensino da educação nacional no que diz respeito especificamente ao ensino da História cedeu lugar a uma perspectiva não linear articulando e vinculada a realidade do aluno, porém em diversas escolas do país, essas mudanças não ocorreram ficando apenas na teoria, pois poucos professores valorizam a experiência do seu aluno, embora esta deveria ser uma ferramenta norteadora do seu trabalho.

Durante o século XIX, e boa parte do século XX, muitos historiadores acreditavam que apenas os documentos escritos e produzidos pelo Estado eram dignos de confiança. Isso porque essa documentação era produzida pelas classes sociais ligadas a elites das sociedades logo representavam a visão dessa classe com relação à sociedade. Portanto, observa-se que a mudança esperada nos paradigmas ainda não atingiu a ação da totalidade dos educadores, pois a perspectiva tradicional de ensino e ainda muito viva no ambiente escolar.

Conforme apontam os PCN (Brasil, 1997):

A opção de se introduzir o ensino de História desde os primeiros ciclos do ensino fundamental explicita uma necessidade presente na sociedade brasileira e acompanha o movimento existente em algumas propostas curriculares elaboradas pelos estados. […] A demanda pela História deve ser entendida como uma questão da sociedade brasileira, ao conquistar a cidadania, assume seu direito de lugar e voz, e busca no conhecimento de sua História o espaço de construção de sua identidade. (Brasil, 1997, p. 4-5).

Para que a relação entre o ensino de História e os alunos do ensino fundamental nos anos finais seja efetiva, o professor deve atuar como mediador principal entre o conhecimento e o estudante, desconstruindo o paradigma de que a História é uma ciência baseada apenas na memorização de fatos.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (Brasil, 1997) indicam que os conteúdos destinados aos primeiros ciclos do ensino fundamental auxiliam o professor na reflexão sobre os pressupostos históricos e pedagógicos do ensino. Além disso, orientam a seleção de abordagens e conteúdos para os estudos escolares, contribuindo para que o docente compreenda o papel do ensino de História, especialmente no que se refere às suas finalidades e possibilidades de transformação.

A metodologia proposta para o ensino de História na atualidade exige atualização permanente, investigação contínua e a incorporação de diversas linguagens, respeitando as especificidades de cada uma. As novas concepções de história e ensino ampliaram o conceito de fonte histórica, de modo que o documento escrito deixou de ser a única referência, nem sempre sendo considerado o mais confiável ou verdadeiro.

Vale destacar que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) define o conceito de competência como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores necessários para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Ou seja, as competências estão diretamente relacionadas à aplicação e à mobilização dos conteúdos no contexto da vida em sociedade. No entanto, o estudo dos bens culturais está situado principalmente na área de Ciências Humanas que, segundo a BNCC (Brasil, 2017, p. 356):

[…] devem, assim, estimular uma formação ética, elemento fundamental para a formação das novas gerações, auxiliando os alunos a construir um sentido de responsabilidade para valorizar: os direitos humanos; o respeito ao ambiente e à própria coletividade; o fortalecimento de valores sociais, tais como a solidariedade, a participação e o protagonismo voltados para o bem comum; e, sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais. Cabe, ainda, às Ciências Humanas cultivar a formação de alunos intelectualmente autônomos, com capacidade de articular categorias de pensamento histórico e geográfico em face de seu próprio tempo, percebendo as experiências humanas e refletindo sobre elas, com base na diversidade de pontos de vista.

A partir das normativas nacionais, cada sistema de ensino (estadual ou municipal) organiza a matriz curricular que serve como norte para o direcionamento dos conteúdos a serem trabalhados.

Considerando todas essas referências e a realidade local, cada comunidade escolar elabora o seu Projeto Político-Pedagógico (PPP). De acordo com Gadotti (2007), a construção do PPP parte do intuito da escola, abrangendo sua história, o conjunto dos seus currículos, métodos, as características dos seus atores internos e externos e seu modo de vida.

O que se faz necessário é confrontar o instituído com o instituinte, ou seja, diante da organização burocrática da escola pública – na qual, muitas vezes, o debate pedagógico se perde em meio às questões administrativas –, é fundamental considerar as exigências da cidadania e os processos de identificação social. Isso deve ocorrer por meio da abordagem de pautas que contemplem as necessidades de uma sociedade cada vez mais pluralista.

O PPP da escola é um processo que precisa ser constantemente retomado, tendo em vista as finalidades que a comunidade escolar pretende alcançar. As unidades temáticas, os objetos do conhecimento a serem trabalhados, assim como as habilidades e competências a serem desenvolvidas, devem estar alinhados à abordagem proposta pela BNCC, delineados na matriz curricular e discutidos no PPP da escola, considerandose as especificidades da comunidade em que está inserida.

4 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COMO ESTRATÉGIA PARA ENSINAR HISTÓRIA

Nesta seção, elencamos o conceito de Educação Patrimonial (EP) para contextualizar as estratégias de ensino mediadas pelo componente curricular de História, ressaltando a importância do uso dos bens culturais como forma de sensibilizar os estudantes para a preservação do patrimônio local, com foco nos anos iniciais do ensino fundamental.

A Educação Patrimonial pode ser abordada nesse nível de ensino como um meio de (re)conhecer o patrimônio cultural e desenvolver novas leituras sobre ele, permitindo aos estudantes compreender a complexidade da cultura mundial, especialmente do contexto local, que é objeto deste estudo.

Para Freire (2011), a ação cultural crítica é sustentada pela leitura do mundo, partindo da reflexão do sujeito sobre si mesmo, sua história e a realidade em que vive. Esse processo o leva a problematizar e ressignificar suas percepções sobre essa realidade. A leitura crítica do mundo implica a compreensão da história, da realidade e dos objetos que simbolizam a cultura, bem como dos significados que eles carregam.

Nesse sentido, Ramos (2004, p. 2) enfatiza que “se aprendemos a ler palavras, é preciso exercitar o ato de ler objetos, de observar a história que há na materialidade das coisas. Além de interpretar a história através dos livros, é plausível estudá-la por meio de objetos.” Ao envolver o estudante em práticas de Educação Patrimonial, os bens culturais deixam de ser percebidos como algo pertencente ao outro e passam a ser compreendidos como parte do seu próprio patrimônio cultural, aproximando o sujeito da história e da identidade local.

Segundo Pinheiro (2015, p.14),

O caminho e, ao mesmo tempo, o maior desafio, é desenvolver atividades que se voltem para uma educação do patrimônio, para o patrimônio. Um desafio […] que transpira problemáticas de matrizes teóricas e metodológicas. Entender ações educativas para o patrimônio não está em ‘capacitar’ para a preservação, com valores impostos por conceitos jurídicos, acadêmicos ou políticos, mas na afirmação contínua de que as pessoas são protagonistas no processo, sendo os seus valores e conhecimentos produzidos reconhecidos.

A educação patrimonial referenciada pelo patrimônio cultural nos anos iniciais do ensino fundamental pode contribuir para aprendizagens comprometidas com a “pedagogia da autonomia”, que se opõe à “educação bancária” (Freire, 2013, p. 67), pois essa última tem como prioridade repassar informações para serem armazenadas pelos alunos e depois devolvidas, reproduzindo um sistema dominante.

A escola deve oportunizar a construção da autonomia por parte do estudante, abrindo espaço para o desenvolvimento do pensamento crítico. Para que a escola desenvolva a inserção e a discussão acerca deste tema, interagindo com as instâncias que geram e difundem conhecimentos e concepções sobre o patrimônio cultural, as ações desenvolvidas no âmbito escolar devem estar alinhadas com as normativas nacionais que regem o ensino formal.

A Educação Patrimonial pode ser ensinada no ensino fundamental como parte do currículo escolar para contribuir com os alunos a compreender e valorizar o patrimônio cultural e histórico de sua comunidade/cidade.

É importante salientarmos que, a EP no ensino fundamental pode ser uma maneira importante de cultivar a consciência cultural e o senso de pertencimento dos estudantes em relação à sua comunidade e ao seu país.

Bittencourt (2005) discute que o desejo e a expectativa por mudanças nas atividades de ensino e aprendizagem entre professores e estudantes precisam ser cada vez mais significativos, satisfatórias e realmente contribuintes na trajetória de vida de ambos.

Nesse sentido, apresentamos o livro didático trabalhado na UEB Alberto Pinheiro, ele sinaliza a EP de forma interdisciplinar, ou seja, envolvendo os demais componentes curriculares, principalmente história e geografia. No Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), temos o livro como uma das estratégias mais usadas para o processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental, principalmente pelas professoras que ensinam história na UEB já citada.

A abordagem do material didático proposto para os anos iniciais do ensino fundamental, fundamenta-se nos dois componentes curriculares, história e geografia, trabalhados conjuntamente, observação feita ao ter o primeiro contato com o livro, pois antes eram usados de forma separados, lembrando que a versão impressa aqui mostrada na pesquisa também possui exemplar de forma digital.

Figura 10 – Livro didático

Fonte: autor da obra (2024)

Pensando nisso, não poderemos deixar de abordar que, nas primeiras décadas do século XXI as tecnologias estão impactando cada vez mais a vida das pessoas. Neste cenário de grandes mudanças, principalmente após o surgimento da pandemia de Covid- 19, há necessidade de repensar o papel da escola, pois se percebe que o modelo tradicional já não atende às demandas e anseios da comunidade escolar.

O rápido avanço das tecnologias está havendo uma reestruturação de toda a sociedade em seus mais variados aspectos, com seus reflexos na educação. Por isso, é necessário repensar as formas de ensino e aprendizagem. As tecnologias da informação e comunicação podem transmitir competências e informações com maior rapidez e eficiência. Todavia não darão conta do papel socializador da escola, do encontro de gerações e do aprendizado humano que se dá na interação entre as pessoas.

Os profissionais da educação atualmente têm se defrontado com diversos tipos de exigências no sentido de incorporarem as tecnologias de informação e comunicação (TICs) às suas práticas diárias em sala de aula. Inclusive, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) fazem essa recomendação quando reiteram que:

É indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos alunos como instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar atualizados em relação às novas tecnologias da informação e se instrumentalizarem para as demandas sociais presentes e futuras. (Brasil, 1998, p. 96).

Castro (2010) também destaca que as tecnologias são recursos que propicia ao professor em seu dia a dia à medida em que ele as usam para transmissão de conhecimento e para promoção da melhoria da aprendizagem de seus alunos uma vez que as atratividade podem ser realizada de forma mais prazerosa e garanta assim mais interação entre os estudantes.

Por sua vez, Simões (2012) comenta sobre quando a tecnologia da informação e da comunicação surgiu como parceira da educação destacando que:

[…] por volta dos anos 50 e 60 do século XX, a Tecnologia Educacional era vista como o estudo dos meios geradores de aprendizagens. No Brasil só a partir dos anos 60 iniciou-se uma discussão mais sistematizada sobre o assunto no interior das instituições educacionais, e sua utilização, naquele momento, era fundada no tecnicismo. (Simões, 2012, p. 33)

Após sua implantação na sociedade brasileira, a tecnologia da informação e da comunicação provocou importantes transformações na vida do ser humano. Por meio dela, tornou-se mais fácil obter conhecimentos provenientes de diversas partes do mundo (desde que haja acesso às tecnologias), possibilitando a troca de informações e facilitando a comunicação entre as pessoas, independentemente da distância, graças ao uso das TICs.

Souza (2017, p. 3), fazendo referência ao uso da tecnologia nas escolas, destaca que:

O uso da tecnologia nas escolas requer a formação, o envolvimento e o compromisso de todos os profissionais no processo educacional (educadores, diretores, supervisores, pedagógicos), no sentido de repensar o processo de informações para transmitir conhecimentos e aprendizagem para a sociedade.

Compete aos educadores enfrentarem os muitos desafios que a profissão requer, investindo na sua própria formação, refletindo sobre suas práticas e metodologias pedagógica, buscando sempre a superação dos possíveis obstáculos, os quais poderão levar ao aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem (Nogueira, 2013).

A inserção das tecnologias da informação e da comunicação na educação, prima pela melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem. Para tanto, os professores recorrem ao uso dos recursos tecnológicos midiáticos durante as aulas, como metodologias de ensino, visando melhoria das práticas e obtenção de melhores resultados dos seus alunos.

Nesta linha de pensamento, Sancho e Hernández (2016, p. 20-21) observam que: “[…] as inovações tecnológicas permitem melhorar a relação Escola/professor; professor/estudante e estudante/estudante.”

No tocante aos professores de História dos anos iniciais do Ensino Fundamental, é essencial que saibam utilizar as tecnologias em suas práticas docentes, não apenas como recurso didático, mas como uma ferramenta adequada a todo o processo pedagógico, atuando como instrumento de inovação e suporte para o ensinoaprendizagem à luz da Educação Patrimonial (EP). O ensino de História, assim como os demais componentes curriculares, exige que o professor tenha conhecimento e habilidade no uso das ferramentas tecnológicas. No entanto, há indícios de que a incorporação das tecnologias tem ocorrido de forma lenta ou ainda não foi plenamente implementada nas práticas pedagógicas de muitas escolas públicas da rede municipal de educação.

É importante trazermos à baile que, as tecnologias não se fazem substitutos dos professores, para Purificação (2007, p. 4):

O simples uso das tecnologias educacionais não garante a eficiência do processo ensino-aprendizagem, principalmente se a forma deste uso se limitar a tentativas de introdução da novidade, sem compromisso do professor que utiliza e com a inteligência de quem aprende.

Deste modo, fica evidente que o simples emprego das tecnologias, sem um direcionamento não garante o aprendizado, tornando-se um entretenimento. Então implica numa mudança de postura dos membros do sistema educacional e na formação dos professores, o que pode causar incertezas e rejeições.

Então, deve existir um comprometimento que vai além da simples apropriação da tecnologia, apenas como novidade, pois:

A informática está inserida no processo educacional está diretamente ligada às inovações e mudanças na educação e pressupõe a incorporação deste novo paradigma tecnológico perpassando por todas as atividades e aspectos escolares sendo incorporada por todos os sujeitos que interagem neste ambiente (Purificação, 2007, p. 4).

Neste sentido, a incorporação das tecnologias no contexto escolar deve ser considerada como parte da estratégia de uma política educacional voltada para o ensino de história contendo EP, de forma planejada e direcionada aos objetivos buscados no planejamento pedagógico da escola, sobretudo da UEB Alberto Pinheiro, lócus da nossa pesquisa.

No entanto, a EP no ensino fundamental, especialmente nos anos iniciais (1º ao 5º ano), tem como objetivo desenvolver nos alunos a consciência e o respeito pelo patrimônio cultural e histórico da sociedade, aporte necessário para incluir estratégias de ensino usando às tecnologias educacionais.

O conhecimento do professor deve desenvolver-se a partir da experiência, por meio da qual ele tem a oportunidade de vivenciar a ação e a reflexão em situações reais, de forma empírica. A reflexão deve partir das situações práticas, consideradas elementos essenciais para a formação de profissionais. O exercício reflexivo permite ao docente enfrentar e superar com sucesso situações novas e desafiadoras em seu ambiente de trabalho.

Considerando esses aspectos da formação docente, é possível que o professor esteja mais preparado para refletir sobre sua atuação, planejar e elaborar propostas de trabalho comprometidas com a qualidade do ensino-aprendizagem, utilizando de forma eficiente os recursos tecnológicos disponíveis em seu cotidiano. Por isso, formar profissionais capazes de organizar situações de aprendizagem deveria ser o objetivo principal dos programas de formação inicial de professores.

Para Nóvoa (2012), a formação profissional abrange a formação inicial, a continuada e a experiência prática do docente. Não se trata apenas da atualização do professor em relação à evolução dos conceitos que ensina ou ao uso de novas técnicas e recursos pedagógicos, mas também da qualificação para desempenhar novas funções, como administração e gestão escolar, orientação educacional, coordenação pedagógica, educação de adultos e de crianças com necessidades especiais, além do conhecimento e do uso das tecnologias.

Desse modo, a prática acadêmica deveria incluir a experimentação, a inovação e o ensaio de novas abordagens pedagógicas. A escola, na forma como está atualmente organizada, nem sempre favorece a construção de uma consciência profissional do docente, uma vez que, muitas vezes, há uma desconexão entre teoria e prática, dificultando o investimento em pesquisa e no aprimoramento da formação profissional do professor.

No tocante às iniciativas que envolvem as tecnologias de informação e comunicação, faz-se importante observar o que diz Valente (2009, p. 23) quando afirma que:

A possibilidade de sucesso dos projetos está em considerar os professores não apenas como executores responsáveis pela utilização dos computadores e consumidores dos programas escolhidos pelos idealizadores do projeto, mas principalmente como parceiros na concepção de todo o trabalho.

Nessa concepção, é essencial que os professores aprendam a utilizar as tecnologias de forma pedagógica, sem deixar de lado suas experiências e os distintos saberes adquiridos ao longo de sua trajetória profissional. No entanto, ainda existem dificuldades relacionadas à formação docente, especialmente no que diz respeito aos cursos de História. Silva (2015, p. 83-84) comenta que as instituições formadoras devem ter uma prática diferente da que até então vem sendo desenvolvida, posto que:

Enquanto graduados de história têm dificuldades para se assumirem como historiadores, muitos historiadores que lecionam em universidades não se veem como professores. Reforçam o descompromisso do ensino com o prazer da história para todos, deixando de assumir responsabilidades na preparação de seus próprios alunos para ensino e pesquisa, desqualificando-os por não saberem técnicas de pesquisa.

Portanto, a formação do professor de História deve atentar para as mudanças advindas dessa nova realidade, possibilitando ao docente ser capaz de compreender, de ser crítico, de agente de mudança e não apenas um expectador ou repetidor, trazendo possibilidades e desenvolvendo habilidades e competências que podem ser utilizadas como metodologia para trabalhar educação patrimonial.

5 A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA ALBERTO PINHEIRO

Nesta seção, aborda-se a Educação Patrimonial no contexto educacional, com foco na Unidade de Educação Básica Alberto Pinheiro, instituição escolhida como local de pesquisa. Serão explorados seus aspectos geográficos, históricos e pedagógicos, destacando a articulação entre o ambiente escolar e os elementos que compõem a historiografia da cidade de São Luís, tendo o centro histórico como eixo central de referência.

5.1 Caracterização histórica, geográfica e pedagógica da escola pesquisada

Nesta seção, discute-se a Educação Patrimonial no contexto educacional, com enfoque na Unidade de Educação Básica Alberto Pinheiro, instituição escolhida como local de pesquisa. Serão abordados seus aspectos geográficos, históricos e pedagógicos, destacando sua articulação com o processo de patrimonialização do centro histórico de São Luís, reconhecido como Patrimônio da Humanidade.

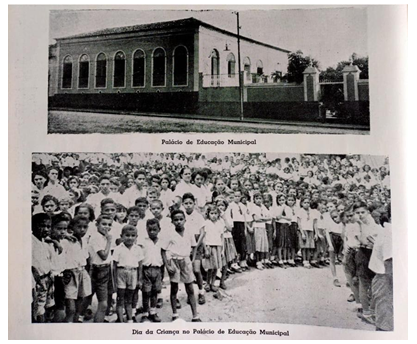

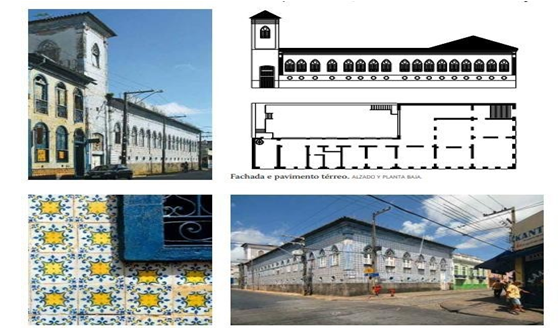

Figura 11 – Palácio da Educação

Fonte: Oliveira (2020, p. 295)

A UEB Alberto Pinheiro encontra-se instalada em um casarão antigo do Centro da cidade de São Luís. Situado em uma das primeiras avenidas urbanizadas – a Silva Maia, o imóvel foi casa de moradia de uma família da elite maranhense no período imperial e primeira república. Na década de 50 do século XX foi adaptado para abrigar o “Palácio da Educação”, importante marco educação municipal.

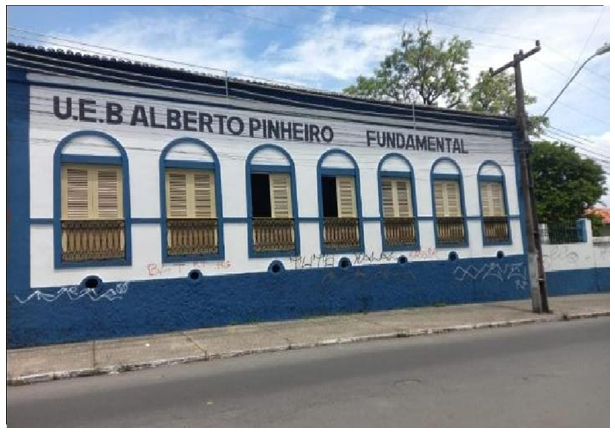

Figura 12 – Faixada da UEB Alberto Pinheiro

Fonte: Autor da obra (2024)

O que impressiona é, apesar de ser um imóvel com quase século e meio, ainda preserva características da arquitetura luso-brasileira, dos períodos colonial e imperial, como podemos observar na Figura 12.

Figura 13 – UEB Alberto Pinheiro vista em quatro ângulos diferentes

Fonte: Autor da obra (2024)

Nas quatro imagens, é possível observar os detalhes do casarão antigo, como o formato das portas em arcos e a presença das pedras de cantaria ou lioz — trazidas de Portugal, onde eram utilizadas como lastro nos navios, e reaproveitadas em São Luís para a construção de calçadas. Essas pedras guardam a memória do trabalho forçado dos escravizados, em sua maioria africanos ou afrodescendentes, que eram obrigados a perfurá-las para aumentar a aderência ao serem pisadas, tarefa que exigia grande esforço físico.

Figura 14 – Faixada lateral da UEB Alberto Pinheiro

Fonte: Autor da obra (2024)

A casa de moradia foi construída rente à avenida, sem recuos, mas conta com uma varanda lateral e uma escadaria que conduz a um pátio arborizado ao lado, evidenciando mais um detalhe característico da arquitetura colonial. O nome da UEB homenageia Alberto Pinheiro Marques, figura de destaque na área da educação no final do século XIX e início do XX. Pinheiro atuou como inspetor de Instrução Pública Municipal e, nesse cargo, dirigiu diversas vezes o Departamento de Ensino do Município de São Luís.

Alberto Pinheiro pertencia a uma família de classe média, vivia confortavelmente, possuía boa situação financeira, frequentando as rodas de destaques da sociedade.

O homenageado foi vereador de São Luís, nasceu em 26 de junho de 1846, na cidade de São Luís, casou-se com a Senhora Juvina Pinheiro. Sua função na época da província era importante, correspondendo a de Secretário de Educação Municipal, desempenhou por cinquenta anos a função de Consul do Paraguai no Maranhão. Foi jornalista e redator-chefe do antigo Diário do Maranhão, na época um dos mais conceituados jornais de nossa cidade.

Como jornalista, militou por muitos anos na Imprensada Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, tendo sido chefe e redator principal do Jornal Diário do Maranhão. Também exercia outras atividades, foi sócio de Carlos Monteiro, comerciante paraense, nos negócios de telefonia, tendo sido grande batalhador para chegada dessa tecnologia no Estado do Maranhão. Veio a falecer em 23 de maio de 1927, aos 81 anos, na Rua Osvaldo Cruz, número 276, centro da capital.

Figura 15 – Acesso a sala dos professores

Fonte: Autor da obra (2024)

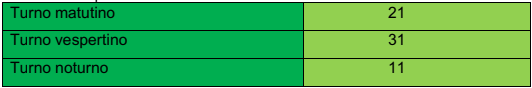

Hoje, no casarão funciona os anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), no turno matutino; também os anos finais do ensino fundamental (6° ao 9° ano), no turno vespertino e noturno, assim como a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com relação a parte estrutural do espaço da escola, temos os seguintes compartimentos elencados nas tabelas que seguem:

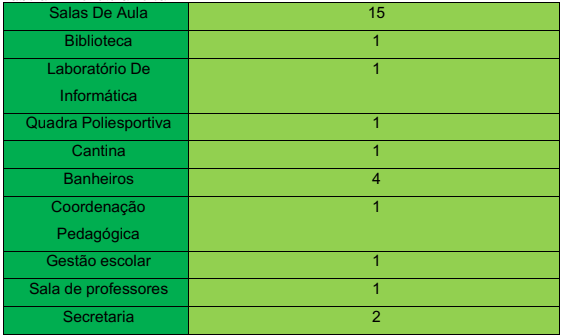

Tabela 1 – Estrutura física

Fonte: Autor da obra (2024)

A estrutura física do casarão nos impressiona pela quantidade de salas de aula, todas com ar-condicionado, armários e demais materiais lúdicos que são usados no processo de ensino e aprendizagem.

A UEB passou por várias reformas e conta com espaços pedagógicos (biblioteca, laboratório de informática, quadra poliesportiva, cantina, banheiros, sala da coordenação, sala da gestão escolar, sala dos professores e secretaria), vale ressaltar que por conta de sua estrutura, ela é usada para realização de concursos, provas de vestibulares e Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

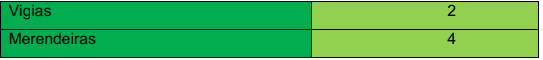

Tabela 2 – Estrutura administrativa.

Fonte: Autor da obra (2024)

A estrutura administrativa, conforme a Tabela 2 nos revela, denota a presença de todos os “atores” necessários para o funcionamento de uma escola dentro dos patrões aceitável. A gestão, composta por uma gestora geral, uma adjunta, responsáveis pelos três turnos de funcionamento, manhã, tarde e noite.

A coordenação pedagógica, responsável, diretamente, pelos professores e pelas atividades/avaliação, é representada por três profissionais, uma para cada turno. Os demais componentes (secretário escolar, administrativo, serviços gerais, portaria, vigias e merendeiras), atuam nos três turnos de trabalho, totalizando a estrutura administrativa da UEB.

Tabela 3 – Corpo docente.

Fonte: Autor da obra (2024)

O corpo docente da escola, de acordo com a Tabela 3, sinaliza a quantidade de professores por turno e por ser uma escola que está localizada numa área central da cidade, dificilmente falta professores, há essa preocupação por parte da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

No mais, fica evidente que, do ponto de vista da infraestrutura, é uma escola privilegiada, salas amplas, ventiladas e um pátio arborizado que é um convite ao recreio das crianças e adolescentes.

Além do imóvel em si, onde está situada a escola, seu entorno é uma inspiração para realizar educação patrimonial, pois ainda que a escola não esteja no núcleo fundacional tombado pela UNESCO, possui nas proximidades inúmeros monumentos do período colonial, imperial e da primeira república. Começamos pela Capela das Laranjeiras, o Portal da Quinta do Barão e o Palacete Gentil Braga, construções que remetem ao período áureo da agroexportação no Maranhão.

Figura 16 – Fachada da antiga Quinta do Barão, com a Capela de São José das

Fonte: Guia de São Luís e Alcântara (2008, p. 134)

A propriedade pertencia a um dos homens mais ricos do período colonial no Maranhão pombalino, José Gonçalves da Silva, o comerciante conhecido como “Barateiro”. Nessa Quinta ele mandou erigir uma capela para abrigar sua devoção a São José e ser enterrado, em 1811.

A casa de veraneio foi demolida no século XX para dar lugar ao Colégio dos Irmãos Maristas, porém a capela e o portal foram preservados. Logo à frente, na Rua Grande, surgiram diversas construções típicas da arquitetura luso-brasileira, entre elas o Palacete Gentil Braga, situado na esquina com a Rua do Passeio.

Figura 17 – Palacete Gentil Braga

Fonte: Guia de São Luís e Alcântara (2008, p. 126)

A imponente construção urbana possui fachada revestida de azulejos, pátio interno e mirante. Segundo o Guia de São Luís, “serviu de residência ao primeiro ViceCônsul inglês no Maranhão, em 1808, John Hesket.” Na segunda metade do século XIX, pertenceu ao poeta e escritor Gentil Braga que nele realizava “saraus, reuniões e festas”, das quais também participavam outros literatos maranhenses, como Sousândrade, Odorico Mendes, Gonçalves Dias e João Lisboa”. Hoje pertence à UFMA, onde funciona o Departamento de Assuntos Culturais.

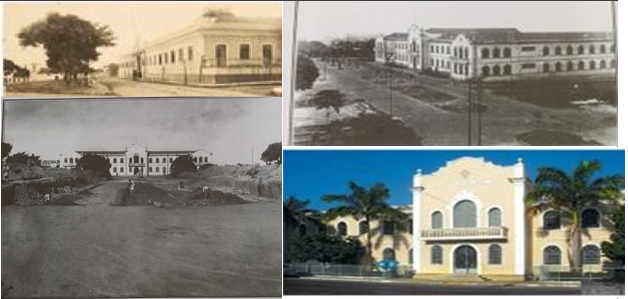

Nas proximidades da UEB Alberto Pinheiro também existem construções que foram demolidas e deram lugar a edifícios importantes do período republicano. A poucos passos da escola, no passado existia o campo d’Orique e um Quartel Militar, construído em 1797. Em meados do século XX, com o crescimento da cidade, o quartel foi demolido e em partes da construção colonial foi assentado o Liceu Maranhense, uma das instituições de ensino mais antigas de nosso Estado e que funciona até hoje.

Figura 18 – O antigo Quartel, a construção do Liceu maranhense

Fonte: Oliveira 2010 p. 314

O amplo terreno também serviu para aformosear a cidade com as praças Deodoro e do Pateon, sendo que no centro, na parte mais elevada, foi construída em estilo neoclássico a Biblioteca Pública do Estado, inaugurada em 1951. Tornou-se então um dos espaços mais frequentados pelos jovens, devido aos inúmeros colégios e praças.

Figura 19 – Vista aérea das praças e da Biblioteca Pública

Fonte: Guia de São Luiz e Alcãntara (2008, p. 125)

Realizamos um roteiro formativo percorrendo a pé os espaços localizados nas proximidades da UEB Alberto Pinheiro. A ideia foi iniciar pelo imóvel antigo onde a escola está instalada, explicando aos alunos sua importância arquitetônica. Em seguida, passamos pelo Liceu Maranhense, pela Capela de São José das Laranjeiras e pelo Portal da Quinta do Barão, sempre contando a história dos imóveis e dos personagens que ali viveram no passado.

Depois, seguimos para o Palacete Gentil Braga, a Praça do Panteon e a Praça Deodoro, destacando que, naquela área, existia um quartel militar construído no século XVIII, o qual deu lugar ao Liceu Maranhense e às duas praças. Finalizamos o percurso na Biblioteca Pública do Estado, onde os alunos tiveram a oportunidade de explorar suas dependências, apreciar obras de arte e mobiliário antigo, além de conhecer o acervo de obras literárias raras que o espaço preserva.

Esse foi apenas um roteiro formativo, possível de ser realizado a pé a partir da UEB Alberto Pinheiro. No entanto, é viável organizar muitos outros percursos, explorando diferentes trajetos, já que monumentos e informações históricas não faltam nessa cidade reconhecida como Patrimônio da Humanidade.

5.2 Percurso Metodológico da pesquisa

O projeto de pesquisa desenvolvido teve como intento expor os possíveis trajetos metodológicos já corporificados. É importante salientar que, na literatura da metodologia da pesquisa, o projeto é a descrição de um empreendimento a ser realizado, buscando respostas para problemas que necessitam de solução a curto ou a longo prazo (ABNT, 2011).

A elaboração de um projeto de pesquisa orienta o pesquisador quanto aos aspectos e questões estabelecidos em relação à investigação de um determinado tema. No nosso caso, investigamos a Educação Patrimonial na UEB Alberto Pinheiro, por meio da patrimonialização do centro de São Luís.

Portanto, buscar informações com base em planejamentos e teorias epistemológicas significa dar início a uma pesquisa. O conceito de pesquisa ultrapassa o campo das ideias simples, adentrando a complexidade. Trata-se de traçar a trajetória que a investigação propõe, visando responder aos questionamentos levantados.

Os questionamentos sistemáticos são fontes da pesquisa e devem ser elaborados com a devida argumentação, fundamentação renovada e criticidade do conhecimento, sempre incluindo a prática. Nesse sentido, a inovação é a força do conhecimento (Demo, 2005).

A pesquisa realizada foi do tipo aplicada, pois nossa pretensão foi investigar espaços empíricos de educação, sobretudo os da UEB Alberto Pinheiro. A pesquisa aplicada “gira em torno dos problemas práticos, à proporção que o percurso desse processo se concentrará em torno dos problemas existentes, mostrando os meios e as formas de solucionar tal problemática” (Bervian; Cervo, 1996, p. 47). Dessa maneira, esse tipo de pesquisa fundamenta-se nos princípios metodológicos de um mestrado profissional, contexto no qual nossa investigação está inserida.

Para o desenvolvimento da pesquisa, ao analisar as diversas literaturas relacionadas à temática em estudo, utilizamos a pesquisa bibliográfica. Nosso objetivo foi obter um amplo alcance de informações e apoiar a construção conceitual que envolve o objeto do estudo. A pesquisa bibliográfica visa esclarecer a resolução de um problema por meio de referenciais teóricos (Bocatto, 2006).

Assim, torna-se necessário analisar os autores que tratam do tema estudado à luz das teorias contemporâneas, bem como sugerir práticas pedagógicas que possibilitem às professoras conduzirem o processo de ensino e aprendizagem, utilizando fontes históricas como metodologia de trabalho em sala de aula.

Como método de procedimento, adotamos o Estudo de Caso. Segundo Martins (2008), “um estudo de caso é aquele em que os limites, isto é, as fronteiras entre o fenômeno que está sendo estudado e seu contexto estão claramente delimitadas, evitando-se interpretações e descrições indevidas ou não contempladas pelo estudo.”

Em sintonia com outro conceito de estudo de caso, acrescentamos a definição de Triviños (1995), segundo a qual se trata de uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade analisada em profundidade. A unidade analisada foi a UEB Alberto Pinheiro.

Quanto à abordagem, a presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa. De acordo com Bogdan e Biklen (2001), esse tipo de investigação possui caráter subjetivo, uma vez que sua ênfase está na compreensão do objeto de estudo, e não na obtenção de dados estatísticos.

Para desenvolvê-la, o pesquisador coleta informações descritivas, ou seja, palavras ou imagens em vez de números. Esses resultados tendem a ser analisados de forma indutiva, e o maior interesse da pesquisa está em conhecer as diferentes perspectivas dos participantes em relação ao tema estudado.

Como método de abordagem, utilizamos o materialismo histórico-dialético, no qual se explicita que a apropriação teórica não ocorre sem a mediação do conhecimento da realidade histórica, já que, até mesmo essa apreensão, se dá pelo caráter histórico do fenômeno. O materialismo dialético é uma ideologia do marxismo, ou seja, faz forte oposição a toda forma de positivismo e estruturalismo (Richardson, 1999).

Para a escolha dos sujeitos da pesquisa, selecionamos as professoras que ministram o componente curricular de História no 5º ano do ensino fundamental.

A coleta de dados foi realizada por meio da observação e da entrevista. A observação é uma peça indispensável na pesquisa, pois, frequentemente, é a partir dela que decorre o problema investigado. Utilizamos a observação participante, em que os sujeitos têm conhecimento de que estão sendo observados, uma vez que o observador está diretamente envolvido na situação observada (Gil, 2019).

As entrevistas foram realizadas com as professoras, a gestora geral e a gestora adjunta. A entrevista é, acima de tudo, uma conversa entre dois ou mais interlocutores, realizada por iniciativa do entrevistador, com o objetivo de construir informações para o objeto de pesquisa (Minayo, 2010). Antes das observações na UEB Alberto Pinheiro, apresentamos uma carta (Anexo A) solicitando autorização para a realização da pesquisa, endereçada à gestora da unidade escolar.

Em seguida, iniciamos as observações com as professoras das turmas do 5º ano, do turno matutino, com o objetivo de perceber as perspectivas dos participantes e descobrir novas realidades. Buscamos identificar como as noções de educação patrimonial estão inseridas nas falas das professoras. Esse contexto ampliou os horizontes da investigação, contribuindo para a solução do problema ao fornecer elementos fundamentais para a construção do manual didático-pedagógico.

Além disso, a observação concentrou-se na estrutura física da escola, nas estratégias pedagógicas utilizadas em sala de aula, na apropriação dos alunos e na dinâmica do ensino de História, buscando compreender suas possibilidades de promover mudanças cognitivas.

As observações tiveram início nos primeiros contatos realizados na escola pesquisada. Durante esse processo, observamos as relações entre professoras e estudantes, a interação da comunidade escolar em geral, o desenvolvimento das práticas pedagógicas das professoras de História e o desempenho dos alunos em sala de aula.

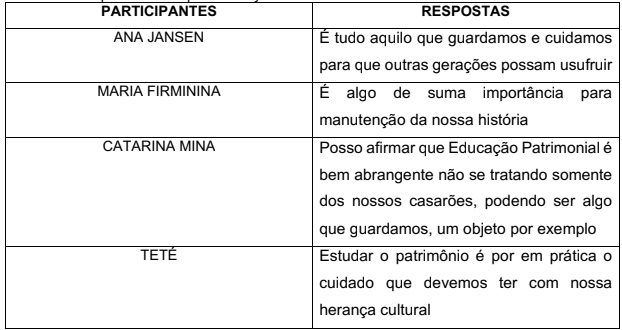

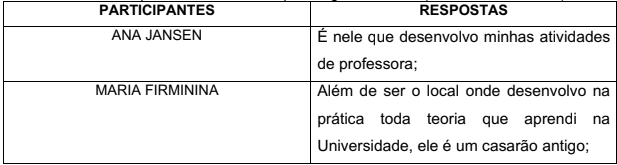

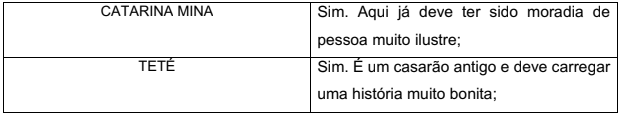

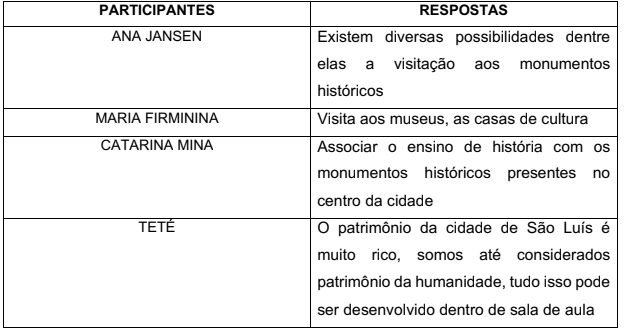

Para a análise e interpretação dos dados, utilizamos a pesquisa empírica, por meio de quadros de respostas. Segundo Barros (1990, p. 84), “quando a informação que se quer representar não é numérica, pode-se representá-la por meio de quadro de respostas.” Assim, os quadros foram construídos a partir das respostas obtidas nas entrevistas com os sujeitos da pesquisa.

6 O LUGAR DAS VOZES DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA

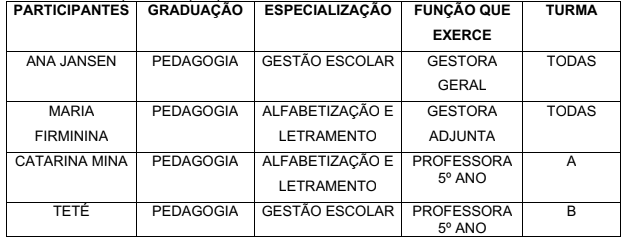

Neste estudo, foram definidos como participantes da pesquisa a gestora escolar, sua adjunta e duas professoras que atuam nos 5º anos do Ensino Fundamental. Refletimos sobre as falas da gestora e das demais participantes, buscando compreender a função social da educação patrimonial como instrumento pedagógico.

Além disso, para preservar as identidades das participantes, utilizamos nomes fictícios, por meio dos quais obtivemos os dados da pesquisa. Vejamos os nomes selecionados conforme mostra o Quadro 1, abaixo:

Quadro 1 – Participantes da pesquisa

Fonte: Autor da obra (2025)