JUNIOR ENTERPRISES: CONSOLIDATION AS A STUDENT LEARNING ENVIRONMENT IN HIGHER EDUCATION

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ma10202505071835

Andréia Borges Andrade1

Resumo

Este estudo, fundamentado em revisão de literatura, tem como objetivo compreender de que maneira as práticas institucionais de gestão e difusão do conhecimento contribuem para a consolidação das Empresas Juniores (EJs) como espaços formativos no ensino superior. Com base na Lei nº 13.267/2016, que regulamenta a criação e o funcionamento das EJs no Brasil, examina-se como essas práticas promovem abordagens pedagógicas inovadoras, fortalecem os vínculos entre universidade e sociedade e impulsionam o desenvolvimento local. A referida legislação apresenta-se como um marco normativo que amplia as possibilidades de atuação das EJs, ao permitir sua inserção em contextos comunitários por meio de projetos orientados às demandas sociais. Nesse cenário, as EJs configuram-se como agentes estratégicos na mediação, transferência e ressignificação do conhecimento, potencializando processos de inovação e gerando impactos sociais relevantes.

Palavras-chave: Empresa Júnior. Formação discente. Prática Institucional. Difusão do conhecimento.

ABSTRACT

This study, grounded in a literature review, aims to understand how institutional practices of management and knowledge dissemination contribute to the consolidation of Junior Enterprises (JEs) as learning environments in higher education. Based on Law No. 13.267/2016, which regulates the creation and operation of JEs in Brazil, the paper examines how such practices foster innovative pedagogical approaches, strengthen ties between universities and society, and drive local development. This legislation stands as a regulatory milestone that broadens the scope of action for JEs by allowing their involvement in community contexts through projects aimed at addressing social demands. In this context, JEs emerge as strategic agents in the mediation, transfer, and re-signification of knowledge, enhancing innovation processes and generating meaningful social impact.

Keywords: Junior Enterprise. Student Training. Institutional Practice. Innovation. Knowledge Dissemination.

1 INTRODUÇÃO

Este estudo insere-se no campo das discussões acadêmicas sobre políticas institucionais de gestão e difusão do conhecimento, considerando-as pilares fundamentais para a atuação e consolidação das Empresas Juniores (EJs) no Brasil. A promulgação da Lei nº 13.267/2016 representou um marco regulatório relevante ao dispor sobre a criação e funcionamento das EJs, conferindo às universidades papel central na formação empreendedora de seus estudantes por meio de ações de extensão universitária. Essa legislação amplia as possibilidades de inserção das EJs no tecido social, permitindo-lhes atuar como agentes de transferência de tecnologia, inovação e soluções aplicadas às demandas da comunidade e do setor produtivo local.

As EJs têm se consolidado como espaços formativos que fomentam a apropriação e ressignificação do conhecimento gerado na universidade, transformando-o em proposições práticas, acessíveis e inovadoras. Conforme preconiza a Lei nº 13.267/2016, é papel das instituições de ensino superior fomentar o Movimento Empresa Júnior (MEJ), criando condições para que essas organizações prestem serviços de qualidade à sociedade a custos reduzidos. Ao fazê-lo, as EJs contribuem de forma significativa para o desenvolvimento econômico e social das regiões em que estão inseridas, apoiando iniciativas rurais e urbanas na melhoria de seus processos, no fortalecimento da competitividade e na geração de emprego e renda (Brasil Júnior, 2021, 2024; Brasil, 2016).

A crescente importância da disseminação do conhecimento científico e tecnológico evidencia a necessidade de sua apropriação pela sociedade. Nesse contexto, as universidades assumem papel estratégico ao promoverem o acesso ao conhecimento, impactando positivamente a qualidade de vida das comunidades e fomentando seu desenvolvimento. Com base nesse cenário, este estudo tem como propósito compreender, por meio de revisão de literatura, como as práticas institucionais de gestão e difusão do conhecimento influenciam a consolidação das EJs como espaços formativos, à luz da Lei nº 13.267/2016. Busca-se, assim, evidenciar de que modo essas práticas favorecem a implementação de abordagens pedagógicas inovadoras, fortalecem os vínculos entre universidade e sociedade, e contribuem para o desenvolvimento local.

Historicamente, a primeira experiência com Empresas Juniores foi registrada em 1967, na L’École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC), em Paris. Desde então, o modelo expandiu-se internacionalmente, chegando ao Brasil em 1989, com a criação da primeira EJ nacional na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo (Palassi, Martinelli & Paula, 2020).

No Brasil, o MEJ constitui, para muitos estudantes, o primeiro contato com o mundo do trabalho. A vivência nas EJs permite a articulação entre teoria e prática, promovendo o desenvolvimento de competências empreendedoras, como liderança, negociação, comunicação e gestão de projetos. A atuação direta com demandas reais das comunidades proporciona uma aprendizagem significativa e contínua, na qual o estudante se torna protagonista na construção de seu próprio conhecimento, ampliando sua capacidade de resolução de problemas e sua autonomia intelectual (Pozo, 2002; Zabala, 2010).

Nesse cenário, destaca-se o papel das Pró-Reitorias de Extensão como instâncias articuladoras entre as universidades, o MEJ e a sociedade civil. Para que essa articulação se efetive de forma consistente, é essencial a existência de um ambiente institucional favorável, sustentado por uma cultura organizacional clara e regulamentada por instrumentos como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a Política de Extensão, normativas internas e planejamentos acadêmicos. A gestão e a difusão do conhecimento requerem, ainda, infraestrutura física e acadêmica adequada, além do engajamento de docentes e discentes em atividades que promovam inovação e impacto social.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

A Extensão Universitária, ao longo de sua trajetória histórica, passou por distintas fases evolutivas, transitando de um modelo assistencialista e de matriz religiosa para uma prática sustentada na interação dialógica e no compromisso com a transformação social (Oliveira & Goulart, 2015). No cenário contemporâneo, a extensão é reconhecida como um dos três pilares fundamentais do ensino superior, ao lado do ensino e da pesquisa. Essa dimensão assume o papel de elo entre a universidade e os territórios em que está inserida, promovendo a articulação com as comunidades locais e os contextos socioeconômicos circunvizinhos (Paula, 2013).

A centralidade da extensão no projeto acadêmico das instituições de ensino superior se justifica por sua capacidade de integrar a produção de conhecimento às demandas sociais, promovendo a emancipação dos sujeitos e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das comunidades. Nesse contexto, este estudo insere-se no âmbito das políticas institucionais de difusão do conhecimento como vetor de desenvolvimento local, destacando o papel das Empresas Juniores (EJs), regulamentadas pela Lei nº 13.267/2016, enquanto instrumentos de extensão universitária que articulam a formação discente à prestação de serviços à comunidade (Brasil, 2016).

No ambiente universitário, as EJs se configuram como espaços privilegiados para a aprendizagem experiencial. Ao desenvolverem projetos vinculados a demandas reais, os estudantes consolidam saberes teóricos, desenvolvem competências técnicas e habilidades interpessoais, ao mesmo tempo que promovem a socialização do conhecimento por meio da oferta de serviços acessíveis à população, caracterizando-se como prática extensionista com impacto social.

A relação entre conhecimento e aprendizagem é intrínseca e interdependente. Segundo Vygotsky (2007), a construção do conhecimento ocorre em contextos sociais e históricos, por meio da mediação das interações entre sujeitos e da apropriação de saberes culturalmente construídos. A aprendizagem, nessa perspectiva, não é um processo isolado, mas sim resultado da articulação entre o conhecimento prévio e as experiências vivenciadas, considerando-se os aspectos cognitivos, emocionais, biológicos e sociais envolvidos (Masetto, 2004).

No contexto das Empresas Juniores, a aprendizagem adquire um caráter colaborativo, prático e significativo, permitindo aos estudantes mobilizar e ressignificar conhecimentos a partir da resolução de problemas reais. A aprendizagem significativa, conforme proposto por Zabala (2002) e Pozo (2002), emerge da integração entre o conhecimento já adquirido e os novos desafios enfrentados, resultando em maior autonomia intelectual e capacidade crítica.

Para além da dimensão pedagógica, a difusão do conhecimento nas EJs também pode ser compreendida à luz da teoria do conhecimento organizacional, proposta por Nonaka e Takeuchi (1995). Os autores distinguem dois tipos de conhecimento: o tácito, subjetivo e difícil de formalizar; e o explícito, sistemático e passível de codificação. A transformação entre esses tipos de conhecimento ocorre por meio de quatro modos: socialização (tácito para tácito), externalização (tácito para explícito), combinação (explícito para explícito) e internalização (explícito para tácito) (Nonaka & Takeuchi, 1997; Mattera, 2014). Essa dinâmica de conversão é essencial para a aprendizagem organizacional e para o compartilhamento contínuo do saber, tanto no ambiente empresarial quanto no universitário (Galeffi, 2011).

A universidade, nesse sentido, desempenha papel estruturante na mediação entre os saberes acadêmicos e os saberes comunitários, promovendo um processo contínuo de retroalimentação entre ensino, pesquisa e extensão. O conhecimento gerado deve ser socializado, contextualizado e aplicado, retornando à sociedade na forma de inovação social, tecnológica e cultural (Silva, 2015). A atuação das EJs, conforme previsto na Lei nº 13.267/2016, reforça essa lógica ao integrar suas atividades ao projeto pedagógico institucional, possibilitando aos estudantes vivências práticas alinhadas à realidade local e contribuindo para sua formação cidadã e profissional (Brasil, 2016).

Diversos estudos têm contribuído para o aprofundamento dessa discussão. Squariz (2017) aponta que, embora o Movimento Empresa Júnior (MEJ) esteja presente em distintas áreas do conhecimento, ainda há desafios para sua consolidação institucional, sendo necessário o fortalecimento de políticas públicas e de incentivos que ampliem sua atuação. Freitas et al. (2023) enfatizam a importância das EJs na formação acadêmica, destacando que a participação em projetos e consultorias possibilita a aplicação prática dos conteúdos aprendidos em sala de aula, fomentando o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais que dificilmente seriam alcançadas em ambientes exclusivamente teóricos.

A experiência prática relatada, em que estudantes ministraram cursos para Baianas de Acarajé, exemplifica a efetiva interação entre universidade e comunidade. Essa atuação evidencia o papel transformador das EJs como agentes de mudança social, aproximando a produção acadêmica das realidades vivenciadas pelos diferentes grupos sociais.

Júnior e Silva (2023) ressaltam o impacto positivo das EJs sobre as micro e pequenas empresas (MPEs), ao oferecerem serviços de consultoria com qualidade e custos acessíveis. Essa parceria promove uma relação de troca de saberes que beneficia ambos os atores: as MPEs recebem soluções inovadoras, enquanto os estudantes ampliam sua formação e desenvolvem competências empreendedoras. Tal dinâmica contribui para o fortalecimento do ecossistema local de inovação e para o desenvolvimento econômico regional.

Silva e Silva (2019), ao investigarem a atuação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) no município de Cachoeira, reafirmam o papel das instituições de ensino superior no desenvolvimento socioeconômico por meio da valorização da cultura local e da disseminação de conhecimento técnico e científico voltado às necessidades sociais. Essas ações estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, que orientam as universidades a integrarem em seus currículos temáticas relacionadas à responsabilidade social, equidade e sustentabilidade (Souza, 2019).

Assim, as políticas institucionais voltadas à difusão do conhecimento devem priorizar o fortalecimento das EJs enquanto espaços formativos. Essas organizações não apenas potencializam a aprendizagem prática e interdisciplinar dos estudantes, como também se apresentam como instrumentos eficazes de transformação social. Ao promoverem o desenvolvimento local e a formação cidadã, as EJs consolidam-se como estratégia pedagógica alinhada aos desafios globais e à construção de uma universidade socialmente comprometida.

3 METODOLOGIA

A presente revisão de literatura foi desenvolvida com o objetivo de conhecer a produção acadêmica pertinente à temática da extensão universitária, com ênfase na atuação das Empresas Juniores (EJs) como instrumentos de promoção do desenvolvimento local e de formação acadêmica prática. Trata-se de uma revisão narrativa, de caráter exploratório e qualitativo, cuja abordagem permitiu o levantamento de um referencial teórico e contextualizado.

O levantamento bibliográfico foi realizado entre os meses de março a julho de 2024, por meio da consulta a bases de dados eletrônicas científicas, incluindo Scielo, Google Acadêmico, Periódicos CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Como critérios de busca, foram utilizados os seguintes descritores e combinações booleanas: “extensão universitária”, “empresa júnior”, “difusão do conhecimento”, “formação acadêmica prática”, “desenvolvimento local” e “aprendizagem significativa”. Para ampliar a relevância do corpus teórico, também foram incluídos documentos legais e normativos, como a Lei nº 13.267/2016, além de publicações institucionais e relatórios de políticas públicas.

Os critérios de inclusão adotados foram: (i) textos acadêmicos (artigos, dissertações, teses e capítulos de livros) publicados entre os anos de 2000 e 2024; (ii) estudos que abordassem diretamente a interface entre universidade, extensão, formação discente e Empresas Juniores. Foram excluídos textos que não apresentassem relação direta com os objetivos da pesquisa.

A análise do material coletado foi conduzida por meio de leitura exploratória e analítica, permitindo a identificação de categorias temáticas centrais, como: o papel da extensão universitária na formação cidadã; a função das EJs na prática profissional discente; o impacto das EJs sobre o desenvolvimento regional; e a mediação do conhecimento acadêmico na realidade comunitária. Essa sistematização possibilitou o levantamento de uma base teórica alinhada às proposições do estudo em desenvolvimento.

Adicionalmente, foram considerados autores clássicos da psicologia da aprendizagem e da gestão do conhecimento, como Vygotsky (2007), Nonaka e Takeuchi (1995), e Zabala (2002), cujas contribuições teóricas subsidiam a compreensão dos processos formativos no contexto da prática extensionista e da aprendizagem significativa.

Essa abordagem metodológica permitiu a articulação entre marcos legais, conceitos teóricos e experiências práticas documentadas, proporcionando uma compreensão aprofundada do papel das EJs como instância formativa e agente de transformação social no âmbito da universidade pública brasileira.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

A análise da literatura permitiu evidenciar a centralidade da extensão universitária como um dos pilares da formação acadêmica contemporânea, em conformidade com os preceitos estabelecidos pelo Plano Nacional de Educação (Brasil, 2014) e os marcos legais que regulamentam a integração entre ensino, pesquisa e extensão, como a Lei nº 13.267/2016. Verificou-se que as Empresas Juniores (EJs) vêm se consolidando como espaços formativos privilegiados, ao promoverem o protagonismo estudantil na aplicação prática do conhecimento teórico, o desenvolvimento de competências socioemocionais e técnicas, e o fortalecimento da relação dialógica entre universidade e sociedade.

Os estudos analisados (Freitas et al., 2023; Júnior & Silva, 2023; Silva & Silva, 2019) convergem ao apontar que as EJs favorecem uma aprendizagem significativa, em consonância com os pressupostos de Vygotsky (2007), ao inserirem os estudantes em contextos reais de resolução de problemas, por meio da oferta de consultorias e serviços acessíveis a micro e pequenas empresas (MPEs), coletivos locais e iniciativas sociais. Esse processo educativo experiencial é identificado como catalisador da internalização do conhecimento, conforme o modelo de conversão proposto por Nonaka e Takeuchi (1995), onde o saber explícito é ressignificado e transformado em saber tácito por meio da vivência prática.

Um dos principais resultados observados é o impacto direto da atuação das EJs no desenvolvimento local sustentável, aspecto que se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU (Souza, 2019). A prática extensionista, nesse contexto, extrapola os limites da universidade e produz efeitos concretos na qualificação de empreendedores populares, no fomento à economia solidária e na valorização de saberes comunitários, como demonstrado na experiência com as Baianas de Acarajé, citada como exemplo de efetiva integração entre saber acadêmico e cultura local.

Outro aspecto relevante diz respeito à fragilidade institucional do Movimento Empresa Júnior (MEJ) em muitas universidades brasileiras. Squariz (2017) observa que, apesar da expansão das EJs em diferentes áreas do conhecimento, ainda há entraves institucionais que dificultam sua consolidação, como a ausência de políticas de apoio contínuo, reconhecimento formal nos currículos e financiamento adequado. Tal constatação reforça a necessidade de fortalecimento das políticas institucionais de extensão, como observado no contexto da UEFS, onde se evidencia o potencial das EJs como estratégias de inovação pedagógica e democratização do saber.

Adicionalmente, constatou-se que as EJs oferecem um ambiente propício para o desenvolvimento de habilidades profissionais e competências interpessoais que não são plenamente alcançadas em contextos exclusivamente teóricos (Freitas et al., 2023). Tais experiências contribuem significativamente para a formação de jovens empreendedores, capacitados para lidar com os desafios contemporâneos do mundo do trabalho, além de fomentar a construção de uma universidade mais conectada com as demandas sociais e econômicas da região em que está inserida (Silva, 2015).

Em síntese, este estudo reitera que as Empresas Juniores são instrumentos estratégicos para o cumprimento da função social da universidade. Sua atuação transcende a dimensão técnica da formação acadêmica e assume papel relevante na construção de uma universidade comprometida com a justiça social, a cidadania ativa e o desenvolvimento regional. Contudo, destaca-se a necessidade de aperfeiçoamento das normativas institucionais e políticas públicas de incentivo, a fim de garantir sua sustentabilidade, abrangência e efetividade.

Conclusão e Recomendações

A análise dos estudos revisados revela que as Empresas Juniores desempenham um papel dinâmico nas universidades, sendo relevantes tanto para a formação acadêmico-profissional dos estudantes quanto para a promoção do desenvolvimento socioeconômico local. Fundamentada em bases teóricas como a aprendizagem significativa de Vygotsky (2007), a conversão do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1995), e o papel estratégico das EJs em políticas públicas, esta pesquisa evidencia a importância de institucionalizar e fortalecer o Movimento Empresa Júnior (MEJ).

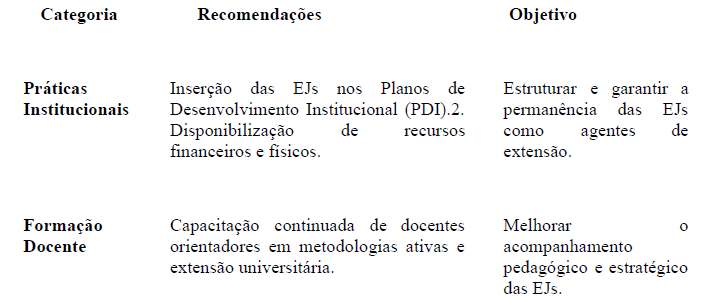

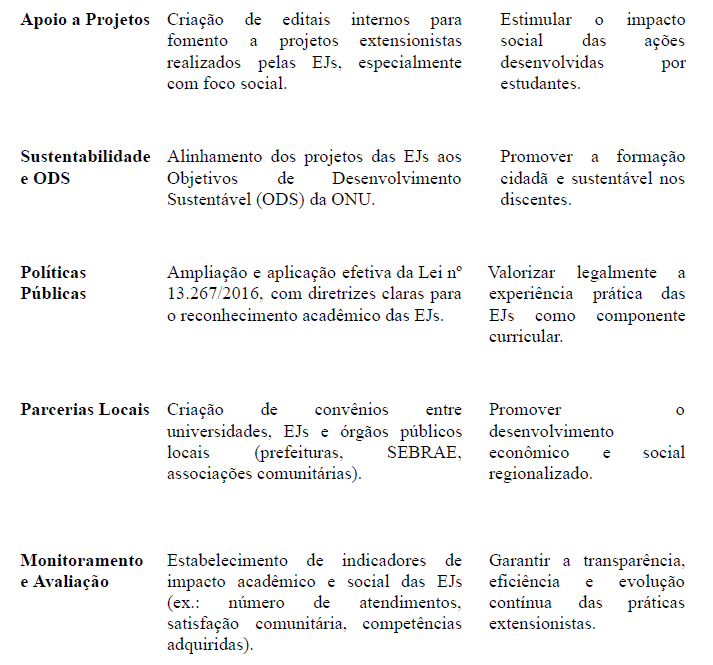

As práticas de extensão realizadas pelas EJs demonstram ser espaços de relevância na articulação entre teoria e prática, com impactos positivos na empregabilidade, no espírito empreendedor e na inovação social. Além disso, a integração das EJs às políticas institucionais de difusão do conhecimento permite que essas organizações contribuam para a consolidação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente no que tange à educação de qualidade, redução das desigualdades e promoção do trabalho decente. Assim, como resultado do estudo, apresenta-se algumas recomendações para fortalecimento das Empresas Juniores no contexto universitário .

As recomendações supracitadas apresentam, de forma sintética, as principais contribuições teóricas dos autores discutidos na revisão de literatura, destacando a diversidade de enfoques sobre a importância das Empresas Juniores (EJs) no contexto da extensão universitária, desenvolvimento local e formação discente.

REFERÊNCIA

BRASIL JÚNIOR. Conceito Nacional de Empresa Júnior. [s.l: s.n.]. Disponível em: https://uploads.brasiljunior.org.br/uploads/cms/institutional/file/file/5/CNEJ.pdf. Acesso em: 26 jun. 2024. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/181148/102_00018.pdf;jsessioni d=B A2AAE6690FA0DB1168A65EDF82A70D6?sequence=1

BRASIL JÚNIOR. Lei das Empresas Juniores: um marco para o empreendedorismo jovem (2021).

https://brasiljunior.org.br/conteudos/lei-das-empresas-juniores-um-marco-para-o- empreendedorismo-jovem-6cceecb1-356a-43d1-a555-d6700accccd2

BRASIL. Lei 13.267, de 6 de abril de 2016. Disciplina a criação e a organização das associações denominadas empresas juniores, com funcionamento perante instituições de ensino superior. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015- 2018/2016/lei/l13267.htm

FREITAS et al (2023). Vivenciando as trocas de conhecimento através da qualificação das Baianas de Acarajé: Um olhar da controle Consultoria Jr. In ACCS – Ação curricular em comunidade e em sociedade: Proporcionando um novo olhar sobre custos e formação de preço de vendas às Baianas de Acarajé da Bahia/ Org. TEODORO, Auristela Felix de Oliveira – Belo Horizonte MG: Editora Poisson, 2023.

Disponível em: https://www.poisson.com.br/livros/individuais/ACCS/ACCS.pdf#page=13 . Acesso em 26 de jun. de 2024

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007

JÙNIOR, P. S. N. de O.; Silva, R. S. As Empresas Juniores e suas principais contribuições em serviços de Consultoria para as Micro e Pequenas Empresas. Id Online Revista de Psicologia. Disponível em: https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/3865. Acesso: em 01 de agos. 2024

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisa, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados.

3. ed. rev. aum. São Paulo: Atlas, 1996.

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12. ed. Rio de Janeiro: Hucitec, 2010.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Gestão do conhecimento. Porto Alegre: Bookman, 2008.

OLIVEIRA, F., & Goulart, P. M. (2015). Fases e faces da extensão universitária: rotas e concepções. Revista Ciência em Extensão, 11(3), 8-27.

PALASSI, M. P; MARTINELLI, R. G. O. PAULA, A.P. P.Entre o discurso empreendedor e a consciência política: estudo exploratório do Movimento Empresa Júnior em uma universidade pública no sudeste do Brasil. Scielo, 2020. Disponível em https://www.scielo.br/j/cebape/a/6vh7QnyWWk8XJsDVQWjS3Nn/#. Acesso 15 de jun 2024

PAULA, J. A. (2013). A extensão universitária: história, conceito e propostas. Interfaces, 1(1), 5-23.

POZO, J. I. Aprendizes e Mestres: a nova cultura da aprendizagem. Tradução Ernani Rosa. Porto Alegre: Artmed, 2002.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 16. ed. Porto: B. Sousa Santos e Edições Afrontamento, 2010.

SOUSA, C. Â. de M. ET AL. A pandemia como caixa de ressonância de desigualdades: tecnologia, capacidades humanas e direito à educação. In GOMES, C. A. Educação e direitos humanos: cultivando cultura de paz (recurso eletrônico). Brasília: Cátedra Unesco da juventude, Educação e Sociedade. Universidade Católica de Brasília, 2024

SQUARIZ, G.C O; Amante, C.J. Empresas Juniores e Contribuições ao Processo Ensino Aprendizagem. XVII Colóquio Internacional de Gestão Universitária. Universidade, Desenvolvimento e Futuro na Sociedade do Conhecimento. Mar Del Plata – Argentina , 2017.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, Relatório de Atividades 2022. Universidade Estadual de Feira de Santana, Assessoria Técnica e de Desenvolvimento Organizacional: UEFS, 2023.

Disponível em: http://www.asplan.uefs.br/arquivos/File/RELATORIO_DE_ATIVIDADES/Relatorio_at ivid ades_2022.pd. Acesso em: 20 mai. 2024.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2023 a 2027

http://www.pdi.uefs.br/arquivos/File/PLANO_DE_ACAO_PDI_2023_2027.pdf

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. 7. ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2002.

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015

ZABALA, A.; ARNAU, L. Como aprender e ensinar competências. Tradução de Carlos Henrique Lucas Lima. Porto Alegre: Artmed, 2010.

ZABALA, Antoni. Enfoque globalizador e pensamento complexo: uma proposta para o currículo escolar. Porto Alegre: Artmed, 2002.

1Bacharel em Administração, Especialista em Economia e Gestão Pública, Mestra em Educação, Analista da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira de Santana /BA- Brasil. E-mail: andreiaborges@uefs.br