THE SPACE OF READING IN BNCC : A DOCUMENTARY ANALYSIS OF ABILITIES AND COMPETENCES THAT AIM TO MAKE A READING ENJOYER EMERGE

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/dt10202504142130

Inês Staub Araldi; Jane Stiegemaier da Rosa; Jaime André Klein; Soeli Staub Sembruski; Vanessa Maria Back Schwengber; Vanderli Liane Back Manske; Wilson Staub

RESUMO

O presente trabalho busca respostas para uma inquietação levantada pela quinta edição da pesquisa Retratos da leitura no Brasil, realizada pelo IPL: a queda no número de leitores nos anos finais da Educação Básica. Para compreender possíveis razões pelas quais houve uma queda de interesse pela leitura entre os alunos com idade entre 14 e 18 anos, faixa etária que corresponde à frequência do Ensino Médio, faz-se uma análise documental da BNCC (Brasil. 2018) em busca de um perfil de leitor, construído naquele documento. E com base na Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018 e nas habilidades e competências estabelecidas pela BNCC, cujo desenvolvimento deve se dar durante os três anos de frequência do Ensino Médio, investigamos como se dá a formação do leitor nos anos finais da Educação Básica e qual o tempo cronológico reservado para este fim, em sala de aula. Os resultados apontam que apenas 7% de um total de 54 habilidades e competências estabelecidas para o campo da Língua Portuguesa contemplam, de alguma forma, práticas de leitura capazes de fazer emergir leitores com o perfil desenhado pela Proposta Nacional Comum Curricular. O que indica que o tempo disponível para que o professor da área de Linguagens trabalhe as habilidades e competências relativas à leitura é insuficiente para a adequada formação leitora.

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Formação de leitores. Hábito de leitura

ABSTRACT

This paper intends to answer a concern raised by the fifth edition of the Portraits of Reading in Brazil survey, carried out by IPL: the decrease in the number of readers in the final years of Basic Education. To understand possible reasons why there was a drop in interest in reading among students aged between 14 and 18 years old, an age group that corresponds to high school attendance, a documentary analysis of the BNCC (Brazil. 2018) is carried out in search of a profile of the reader, built in that document. And based on Resolution No. 3, of November 21, 2018, and the skills and competencies established by BNCC, whose development must take place during the three years of high school attendance, we investigate how readers are trained in the final years of high school. Basic Education and what chronological time is reserved for this purpose, in the classroom. The results indicate that only 7% of a total of 54 skills and competencies established for the field of Portuguese Language include, in some way, reading practices capable of emerging readers with the profile designed by the National Common Curricular Proposal. This indicates that the time available for the Language teacher to work on skills and competencies related to reading is insufficient for adequate reading training.

Keywords: Teaching. Learning. Leader training. Reading habit

1. INTRODUÇÃO

No contemporâneo mundo digital, a leitura se tornou hiper, grande: se tornou hiperleitura. Não é de hoje que o aprendizado da leitura é condição fundamental para exercer a cidadania nas sociedades letradas, e também não é de hoje que os computadores estão revolucionando a natureza da comunicação escrita, sua produção e a percepção que temos das coisas que nos cercam. Neste contexto, um número crescente de leitores, e escreventes, usam os diversos meios para elaborar, produzir, analisar, manipular e fazer circular os mais diferentes textos (Corno & Demartini, 2023). Consequentemente, a proliferação de usuários autorais em sites, blogs, vídeos, podcasts, perfis em redes sociais e aplicativos evidencia uma premente necessidade de desenvolvermos habilidades leitoras que nos permitam interagir com este universo discursivo.

A maior parte destas habilidades, assim está previsto Base Nacional Comum Curricular (BNCC 2018) e no Currículo Base do Território Catarinense (CBTC, 2020 Caderno 2), deve ser desenvolvida nas escolas durante os anos iniciais da Educação Básica. Nestes documentos, a leitura aparece nas competências específicas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, relacionadas à capacidade de ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo que o aluno possa se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. Já para os anos finais, almeja-se um leitor capaz de alcançar um maior nível de teorização e análise crítica para o exercício contínuo das práticas discursivas. (Brasil, 2018).

Dados do PISA (2022) revelam, no entanto, que estamos longe de alcançar um bom desempenho nas práticas de leitura. Os números do último levantamento revelam que apenas 2% dos estudantes brasileiros atingiram alto desempenho em leitura (nível 5 ou superior), enquanto 50% dos brasileiros tiveram baixo desempenho (nível 2 ou abaixo). Outro dado preocupante é revelado pela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Ao apresentar a 5º Edição da pesquisa, a organizadora destaca que há uma crescente perda de interesse pela leitura entre os alunos, na passagem do Ensino Fundamental para o Ensino Médio, na comparação com a edição anterior. Mais especificamente, a pesquisa revela que a redução mais expressiva de leitores pode ser observada na faixa entre 14 e 18 anos − de 75% para 67% (FAILLA. 2021 p 28). Ressaltamos que esta faixa etária corresponde aos alunos do Ensino Médio.

Se o desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas à leitura estão contempladas nas propostas pedagógicas, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais da Educação Básica, quais as possíveis causas desta queda de interesse nos anos finais? Em busca de algumas respostas possíveis, este trabalho tem como objetivo geral compreender o conceito de leitor que norteia as práticas pedagógicas orientadas pela BNCC (Brasil, 2018), através das habilidades e competências que lhe são requeridas.

Visto que a queda pelo interesse pela leitura é mais acentuada entre os estudantes dos anos finais da Educação Básica, elencamos como objetivos específicos: i) coletar informações na BNCC (Brasil 2018); ii) analisar as normativas estabelecidas para o Novo Ensino Médio para verificar o espaço possível para as efetivas práticas de leitura; iii) realizar uma análise das habilidades de Língua Portuguesa requeridas pela BNCC (Brasil, 2018) para o Ensino Médio, a fim de verificar se as práticas pedagógicas previstas nos documentos norteadores estão em harmonia com o tipo de leitor que se espera formar. O presente trabalho se estrutura em seções que organizam a temática da seguinte forma: na primeira seção introduzimos e contextualizamos o problema a ser investigado. Na seção dois apresentamos a revisão de literatura através da qual evidenciamos a relevância da temática e apresentamos abordagens teóricas que norteiam práticas pedagógicas relacionadas à leitura. A seção três apresenta a metodologia adotada na elaboração deste artigo. Na seção quatro apresentamos a análise dos documentos e na sessão cinco apresentamos nossas considerações.

2. O LEITOR

Por se tratar de uma pesquisa sobre leitura, consideramos imprescindível investigar as características do leitor, tal qual este se encontra representado nos documentos norteadores. Por ser a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018) o documento norteador das práticas pedagógicas recomendadas para toda a Educação Básica no Brasil, buscamos neste documento a relação estabelecida entre o objeto de estudo, ou seja, o desenvolvimento das habilidades e competências de leitura e o perfil do leitor a quem as práticas pedagógicas relacionadas à leitura se destinam. Versa a BNCC (Brasil, 2018, p.136):

Para que a função utilitária da literatura – e da arte em geral – possa dar lugar à sua dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora, é preciso supor – e, portanto, garantir a formação de um leitor-fruidor, ou seja, de um sujeito que seja capaz de se implicar na leitura dos textos, de “desvendar” suas múltiplas camadas de sentido, de responder às suas demandas e de firmar pactos de leitura.

Etimologicamente, o adjetivo fruidor deriva do verbo fruir, cujo termo é definido pelo Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (Michaelis, 2015)1 em três verbetes: i). Utilizar vantagens, proveitos ou benefícios de; desfrutar, gozar. ii) Estar na posse de um bem e desfrutar (d)as vantagens que ele oferece; usufruir e iii) Desfrutar (de) alguma coisa de forma prazerosa, obtendo alegria e satisfação (física, emocional, estética, intelectual etc.)

Na prática, o termo costuma aparecer no contexto das artes, no sentido de estabelecer relação entre o apreciador e a obra. Para explicar este hiato subjetivo que se estabelece entre quem o aprecia e aquilo que é considerado objeto de apreciação, Martins (2012) usa o termo mediação. E sobre o efeito resultante deste encontro, complementa: “Estes desígnios estão em nosso foco, na mediação entre a produção artística e o fruidor, buscando a fruição – ação ou efeito de fruir: gozo, posse, usufruto”. Depreende-se, do exposto acima, que o fruidor é aquele que desfruta dos efeitos, que se sente impactado, e que realiza o processo subjetivo de vivenciar experiências cujas semioses decorrentes lhe permitem apropriar-se de algo novo, desejável. No caso específico da leitura, leitor-fruidor é aquele que encontra no texto mais do que as palavras do qual é composto. Encontra um prazer que, para Roland Barthes (2015) emana do texto e se estende para as bases históricas, culturais e psicológicas do leitor. Isto quer dizer que a fruição da leitura está relacionada com o tipo de texto que se lê. Se a leitura de fruição está relacionada com o deleite e o encantamento, então o material disponibilizado nas aulas de leitura deveria priorizar as preferências de leitura dos alunos em sua busca pelo:

Texto de prazer: aquele que contenta, enche, dá euforia; aquele que vem da cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática confortável da leitura. Texto de fruição: aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta (talvez até um certo enfado), faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas, do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação com a linguagem (BARTHES, 2015, p. 20-21)

Esta semiose em potência que é o texto também encontramos em Derrida (2005, p 19), para quem o ato literário (leitura e escritura) se trata de “uma saída para fora do mundo, em direção a um lugar que nem é um não-lugar, nem um outro mundo, nem uma utopia, nem um álibi, criação de um universo que se acrescenta ao universo”. Ideia também compartilhada por Umberto Eco (2010) ao afirmar que aos 70 anos, quem não lê, terá vivido somente uma vida, e quem lê, terá vivido 50 mil anos. A leitura de fruição é, portanto, o encontro de um leitor com um texto através do qual ele possa, a exemplo do que acontece com as crianças, sentir o encantamento que há nas letras. Neste sentido, depreende-se que o tipo de leitura à qual a BNCC (Brasil, 2018) se refere compreende, também, o que se poderia chamar de leitura do ócio, do divagar, da mera distração. Na escolha do material que será utilizado na formação leitora:

Está em jogo a continuidade da formação do leitor literário, com especial destaque para o desenvolvimento da fruição, de modo a evidenciar a condição estética desse tipo de leitura e de escrita. Para que a função utilitária da literatura –e da arte em geral –possa dar lugar à sua dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora, é preciso supor –e, portanto, garantir a formação de –um leitor-fruidor, ou seja, de um sujeito que seja capaz de se implicar na leitura dos textos, de “desvendar” suas múltiplas camadas de sentido, de responder às suas demandas e de firmar pactos de leitura. (BRASIL, 2018, p. 138)

Embora a orientação que se encontra presente na BNCC (BRASIL, 2018), no sentido de promover a apreciação estética da literatura, tenha recebido justas críticas (SOARES 2023), vale lembrar que as práticas pedagógicas efetivas de um determinado nível de ensino podem até levar em conta os norteamentos teóricos da proposta, mas os planos de aula que serão aplicados pelos professores e executados pelos alunos, estes se organizam segundo as habilidades e competências que se pretende desenvolver a partir de determinadas atividades. Daí a relevância em investigar se há sintonia entre estas habilidades e competências pré requeridas, e o tipo de leitor que se pretende formar a partir delas.

2.1 A LEITURA COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA

Para uma melhor compreensão acerca de nosso objeto de investigação convém esclarecer como se organizam os componentes curriculares nos documentos norteadores das práticas pedagógicas em território nacional e, consequentemente, também em território catarinense. Por ser a BNCC (BRASIL, 2018) o documento gerador, o CBTC (SANTA CATARINA, 2020) procura manter as diretrizes nacionais, e ampliar as ações no sentido de contemplar especificidades de nosso estado. Significa dizer que, no caso específico da leitura, autores e obras catarinenses também serão objeto de atenção nas atividades pedagógicas direcionadas aos alunos dos anos finais da Educação Básica. O mesmo acontece em todos os estados brasileiros, daí a relevância desta menção neste trabalho. Há uma normativa nacional, através da BNCC (BRASIL,2018) e cada estado da federação elabora suas próprias normativas, cujo norte complementa o estabelecido no documento nacional.

No que diz respeito aos conteúdos a serem ministrados, a BNCC (BRASIL, 2018) organiza os componentes curriculares por campo de conhecimento, a saber: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso. No que concerne à estrutura do componente Língua Portuguesa, esta é apenas uma das competências específicas do campo de Linguagens, que contempla também Arte, Educação Física e Língua Inglesa. Segundo o documento (BRASIL, 2018), os campos de atuação são territórios de práticas de linguagem que contribuem para o desenvolvimento de situações de ensino na esfera da vida cotidiana/ pública; nas práticas de estudo e de pesquisa, de forma a promover ações nesse âmbito e, ainda, no campo artístico-literário para (re)construção de formação leitora e ações de apreciação e desenvolvimento de prática de leitura literária. Na orientação metodológica do ensino, segundo a BNCC BRASIL, 2018), as práticas de linguagem se transformam em eixos, compreendidas como o desenvolvimento de habilidades centradas no texto como unidade de ensino, com foco na oralidade, na leitura/escuta, na produção (escrita e multissemiótica) e na análise linguística/semiótica, envolvendo conhecimentos linguísticos. Os objetos de conhecimento são conceitos essenciais para o desenvolvimento das habilidades e articulam-se aos conteúdos relacionados às práticas de linguagem. As habilidades são as ações necessárias para que o estudante desenvolva as competências do componente curricular. (BRASIL, 2018, p 210).

É relevante destacar que, quando se trata de aula a ser dada, cada campo de conhecimento recebe carga horária específica, distribuída ao longo da formação do aluno. Neste sentido, o recém-implantado e problemático Novo Ensino Médio solapa o já reduzido espaço de atuação do professor de Literatura, que também é responsável por desenvolver as demais habilidades e competências relacionadas ao ensino da língua pátria. A flexibilização da Grade Curricular, que é uma das principais mudanças trazidas pelo Novo Ensino Médio, permite que as escolas, junto com seus alunos, organizem a divisão do currículo entre uma parte de Formação Geral Básica (máximo de 1.800 mil horas nos três anos) e uma Parte Flexível (mínimo de 1.200 mil horas nos três anos), fundamentados na BNCC (BRASIL, 2018)2. Em média, atualmente, são oferecidas 3 horas aula semanais para as práticas de ensino relacionadas à Língua Portuguesa e Literatura, sendo 2 aulas presenciais e uma à distância. Convém ressaltar que a grade curricular e a consequente distribuição da carga horária para o Novo Ensino Médio ainda está em discussão no senado federal.

Compreendidas como processo contínuo pela BNCC (Brasil, 2018), o desenvolvimento das habilidades e competências fundamentais e indispensáveis para as práticas de leitura devem ser trabalhadas ao longo de toda a Educação Básica, mas espera-se que o aluno esteja alfabetizado ao final do segundo ano. Nos anos iniciais da Educação Básica “a alfabetização é em seu sentido próprio, específico, processo de aquisição do código escrito, das habilidades de leitura e escrita”. (Soares, 2018, p. 11). Embora seja considerada etapa decisiva no processo ensino e aprendizagem, vale lembrar que a alfabetização por si só, não dá conta de desenvolver a opinião crítica do indivíduo, levando-o a ficar alheio a informações e transformações sociais. Para o desenvolvimento das habilidades opinativas e argumentativas é indispensável que o estudante tenha acesso a informações diferenciadas, repassadas em vocabulário acessível sim, mas igualmente desafiador, de modo que se sinta instigado a completar as lacunas que se apresentarem em sua relação com o universo que deseja compreender e as informações das quais necessita para tal compreensão. Assim sendo, a leitura se apresenta como um recurso ambivalente. Por um lado, se constitui em um amplo contexto linguístico, por outro, veicula informações as mais variadas. Neste sentido, na BNCC (BRASIL, 2018), a leitura aparece nas competências específicas do Ensino Fundamental desta forma:

Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. (BRASIL, 2018 p 211)

Percebe-se, pela redação supracitada, que a proposta pedagógica contida na BNCC (BRASIL, 2018) idealiza um aluno leitor fluente e autônomo já nos primeiros anos de escolarização. Prova disso é que, nos anos finais da Educação Básica, pressupõe-se que as habilidades básicas de leitura já sejam de domínio dos estudantes e que, a partir de então, sua prática possa servir para atender objetivos mais amplos, tais como “proporcionar a interação crítica dos alunos com a complexidade do mundo, além de favorecer o respeito às diferenças e o diálogo intercultural, pluriétnico e plurilíngue, importantes para o exercício da cidadania”. (BRASIL, 2018, p.194). Ao considerar as práticas de leitura desta forma, a BNCC (BRASIL, 2018) se filia aos pressupostos de Paulo Freire (2005, p 11), para quem “a compreensão do ato de ler não se esgota na decodificação pura da palavra escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência do mundo”

Chamamos a atenção para a amplitude das habilidades e competências que se pretende desenvolver durante a frequência da Educação Básica, sem perder de vista o tempo de permanência do aluno na escola, e sem desconsiderar as demais áreas do conhecimento que integram a proposta curricular como um todo. Além disso, a área de linguagens também é responsável pelo desenvolvimento das habilidades em produção de textos, oralidade e análise linguística/semiótica, além, é claro, de leitura. Por tudo isso, o professor pode se sentir tentado a recorrer a velha prática, ainda tão presente nos livros didáticos e até nas provas do ENEM, de usar apenas fragmentos de texto como pretexto, ou como ponto de partida para as demais atividades. Tal prática pode atender ao desenvolvimento de habilidades e competências de escrita, ou de leitura utilitária, mas fracassa na formação de leitores capazes de encontrar satisfação no simples ato de ler. Já na década de 80, Lajolo (1982, p. 53) advertia:

Um texto não é pretexto para nada. Ou melhor, não deve ser. Um texto existe apenas na medida em que se constitui ponto de encontro entre dois sujeitos: o que o escreve e o que o lê; escritor e leitor, reunidos pelo ato radicalmente solitário da leitura, contrapartida do igualmente solitário ato de escritura.

Reconhecemos os méritos na afirmação da autora, no que se refere à leitura de fruição, no sentido mesmo em que esta é recomendada pela BNCC (BRASIL, 2018). Para que a leitura proporcione deleite e prazer, para que ela nos leve ao estranhamento e à abertura para nos sensibilizar durante o ato de ler, não podemos ler pensando em responder a um questionário, ou atentando para questões de gramática e ortografia. Tal prática é realmente frustrante. Mas é igualmente descabido trabalhar outras habilidades requeridas para tornar fluentes a leitura e a escrita sem recorrer a exemplos práticos, os quais geralmente encontramos nas obras que lemos. Nos valermos destes escritos, não é exatamente um problema. Problema seria considerar cumpridas as atividades de leitura pelo simples fato de nos valermos de textos introdutórios para realizar demais atividades. Para Corno & Demartini (2023) o problema a ser evitado é aquele de não embalsamar a leitura em exercícios monótonos e repetitivos, à revelia da experiência vivida pelos estudantes.

O posicionamento dos autores se justifica mediante a necessidade imposta pelo modelo escolar de aferir se de fato o aluno leu, o que geralmente é feito através de um inventário raramente atrativo de questões de interpretação de texto, quando não se limita a apresentar questões estruturais, ou à utilização de recortes como exemplificação de determinado gênero textual. Atividades estas que são mais pertinentes quando se trata de leitura utilitária, no sentido em que Souza & Cosson (2018) utilizam o termo. Ou seja, são atividades que priorizam a leitura como prática pedagógica que auxilia a apreensão de conceitos e serve de pretexto para a abordagem de algum tema específico, de modo que os textos são selecionados com foco no objetivo da aula.

Mas a escola é o espaço de todas as leituras, nas palavras de Magda Soares (2015, p.6):

É obrigação da escola dar amplo e irrestrito acesso ao mundo da leitura, e isto inclui a leitura informativa, mas também a leitura literária: a leitura para fins pragmáticos, mas também a leitura de fruição: a leitura que situações da vida real exigem, mas também a leitura que nos permita escapar por alguns momentos da vida real.

Para propor atividades escolares capazes de atender aos dois objetivos fundamentais que a BNCC (BRASIL, 2018) estabelece para as atividades de leitura – possibilitar o exercício da cidadania e promover a interação crítica entre os alunos – é indispensável que o professor reconheça que, para cada leitor, o mesmo texto poderá criar sinapses particulares e não previstas. Neste sentido, Barthes (2015), descreve o leitor como uma aranha: ao mesmo tempo em que tece, segrega a substância com a qual vai tecendo sua teia. Ou seja, o leitor projeta sobre o texto seu conhecimento de mundo, seu conhecimento linguageiro (referente à língua em funcionamento, à linguagem) e seu conhecimento textual, por isso a relação entre leitura e cidadania.

Embora os documentos norteadores, objetos de análise deste trabalho, contemplem tanto o desenvolvimento das habilidades de escrita autoral, quanto a leitura de fruição, este trabalho se concentra apenas sobre a análise das habilidades e competências que devem ser desenvolvidas através das práticas de leitura, com o objetivo de verificar o espaço reservado para a leitura de fruição durante o curso do Ensino Médio. Neste sentido, entendemos que, ao recomendar que as atividades de leitura incluam o uso de material literário, a BNCC (BRASIL, 2018, p. 138) reconhece que nos anos finais da Educação Básica “está em jogo a continuidade da formação do leitor literário, com especial destaque para o desenvolvimento da fruição, de modo a evidenciar a condição estética desse tipo de leitura e de escrita”.

Ao abrir espaço também para a leitura de material literário, mas não especificar claramente a qual material se refere a orientação, a BNCC (BRASIL, 2018) possibilita que os estados apresentem a inclusão de obras regionais. Chamamos a atenção, no entanto, para a enorme variedade de material disponível, tanto no formato digital quanto físico. Ao passo que os recursos multimidiáticos facilitam tanto o surgimento de novos autores, de diferentes obras e de multiformatos, crescem as dificuldades dos profissionais da educação em selecionar o material a ser disponibilizado para os estudantes. A BNCC (BRASIL, 2018, p. 524) recomenda:

Diversificar, ao longo do Ensino Médio, produções das culturas juvenis contemporâneas (slams, vídeos de diferentes tipos, playlists comentadas, raps e outros gêneros musicais etc.), minicontos, nanocontos, best-sellers, literaturas juvenis brasileira e estrangeira, incluindo entre elas a literatura africana de língua portuguesa, a afro-brasileira, a latino-americana etc., obras da tradição popular (versos, cordéis, cirandas, canções em geral, contos folclóricos de matrizes europeias, africanas, indígenas etc.) que possam aproximar os estudantes de culturas que subjazem na formação identitária de grupos de diferentes regiões do Brasil.

Percebe-se, no próprio documento norteador, o reconhecimento da diversidade de material de leitura na contemporaneidade. Fazer um bom trabalho com todo este material disponível, se trata, segundo Corno & Demartini (2023) de jamais parar de ensinar a ler, no sentido mais amplo e profundo que a operação requer. Ensinar de acordo com a idade e o contexto dos alunos, sem que o professor tema demandas inéditas que irão além das perguntas comuns acerca da compreensão do texto, com a vantagem de favorecer situações que possam permitir a co-construção de novas habilidades de leitura necessárias na realidade contemporânea: selecionar criticamente os melhores resultados de uma pesquisa em rede; encontrar a ideia central de um artigo de jornal, mas também reconhecer aspectos chave de um argumento sobre o qual podem ser encontradas informações em diversos sites; elaborar um texto depois de ler vários sobre um certo tema (resumindo, fazer síntese racional); debruçar-se sobre materiais de diferentes disciplinas e se perguntar: o que há de difícil na leitura e em que parte? Como me parece o texto do ponto de vista lexical? Como eu reformularia certas partes?

Mas tais atividades pouco ou nada tem a ver com a leitura por prazer, ou, como pretende a BNCC (BRASIL, 2018), do deleite. Na acelerada rotina cotidiana, segundo Scuderi (2023), é fundamental repensar a dimensão do prazer estético pela didática e pela pesquisa na arte, recuperar a memória do passado para dar memória ao futuro, em um momento de vertiginosa aceleração tecnológica e igualmente rápida afirmação industrial de formas simples, imediatas e imersivas de percepções estéticas jogadas sobre a manipulação narrativa e sobre a repetitividade serial; formas geralmente distantes daquele prazer erótico cognitivo, plenamente desejável, capaz de reconstruir o mundo como visão, que somente alguns, e não todos, entre os fenômenos artísticos velhos e novos, nesta idade frenética e hipercomercial de transmídia; realidade virtual imersiva e narrativas expandidas são capazes de nos transmitir. Em outras palavras, é indispensável “despertar o prazer da leitura para que sua prática contribua para a formação integral dos alunos e para que estes se tornem proficientes e capazes de construir seu próprio itinerário de leitura”. (BRASIL, 2018 p 2013).

3. METODOLOGIA

Este trabalho faz parte de um estudo mais abrangente que conduzimos através do grupo de pesquisa Direito à Leitura (CAAD 74031623.8.0000.5616) cujo objetivo é investigar as práticas de leitura, postas em relação com os recursos físicos e tecnológicos disponíveis, nos diferentes níveis de ensino. Neste recorte adota-se abordagem metodológica de cunho qualitativo e quantitativo por meio de leitura criteriosa dos documentos citados, sustentada por autores como Antônio Cândido, Magda Soares, Ítalo Calvino, Paulo Freire e Marisa Lajolo. Na contextualização da proposta contribuem pesquisadores como Corno&Demartini, Henke, Scudere e Soares. A análise dos documentos norteadores será realizada através da técnica de Análise de Conteúdo, Bardin, (2016); Mayring, (2002) de viés qualitativo e quantitativo, abrangendo as etapas de sistematização, classificação e análise de dados. Para a sistematização e a categorização, seguimos os critérios de análise de conteúdo Sá-Silva; Almeida; Guindani, (2009). Em seu estudo, os autores propõem categorias, as quais elencamos para aferir a presença/ausência de práticas de leitura nos documentos norteadores das práticas pedagógicas adotadas no Ensino Médio.

Neste estudo, definimos duas categorias principais com base nas premissas de Souza, R. J. De.; Cosson, r (2018). Para as autoras, a leitura literária nas escolas do Brasil encontra-se polarizada entre o objetivo utilitário e o idealista. O primeiro objetivo prioriza a leitura como prática pedagógica que auxilia a apreensão de conceitos e serve de pretexto para a abordagem de algum tema específico, de modo que os textos são selecionados com foco no objetivo da aula. Por outro lado, reconhecem Souza, R.J. De.: Cosson, R (2018) há uma vertente denominada Idealista que se opõe à função didática da leitura e apregoa sua livre utilização, ou seja, a leitura por prazer, desvinculada de qualquer objetivo moralizante ou didático. Para tanto, seus defensores fundamentam-se na singularidade da relação entre cada leitor e cada texto, contextos de leitura e bagagens culturais que tornam únicas as reações entre leitor e obra. Constatada a relação existente entre o último objetivo e a leitura de fruição, estabelecemos nossas categorias a serem investigadas no estudo da BNCC (BRASIL, 2018). Buscaremos, nas habilidades de língua portuguesa, aquelas relacionadas à leitura de fruição/idealista, em relação àquelas que visam a leitura utilitária. O resultado da análise revelará se há ou não incoerência entre o conceito de leitor e as práticas de leitura recomendadas.

4. ANÁLISE

As orientações pedagógicas que os profissionais da educação devem observar, específicas para cada área do conhecimento e seu respectivo nível de ensino, são apresentadas pela BNCC (Brasil, 2018) em seções que abordam os conteúdos do geral para o particular. Devido ao tamanho de nosso corpus, somos forçados a fazer um recorte, de modo que possamos dedicar mais atenção ao caso específico da leitura. A grande área de Linguagens e Tecnologias encontra-se subdividida em tópicos a saber: Competências Gerais; Competências Específicas de Linguagens e suas Tecnologias, Habilidades de Linguagens e suas Tecnologias e Habilidades de Língua Portuguesa (BRASIL, 2018).

Em Competências Gerais a BNCC (BRASIL, 2018) traça um itinerário formativo voltado para o desenvolvimento integral do aluno, utilizando-se de expressões como: Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos; Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais; Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, entre outras. O texto não faz nenhuma referência específica à leitura.

Em Competências Específicas de Linguagens e Tecnologias a BNCC (BRASIL, 2018) aborda as questões de linguagem em seu funcionamento prático, com ênfase em sua diversidade. As seções são introduzidas por termos como: Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais; Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem; Compreender as línguas como fenômeno (geo)político; Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais; Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, entre outras. Mais uma vez, não se faz referência à leitura.

Em Habilidades de Linguagens e suas Tecnologias a BNCC (BRASIL, 2018) elenca as habilidades necessárias para o desenvolvimento da interação social através dos recursos linguísticos e tecnológicos. As seções são introduzidas pelas seguintes expressões: Apropriar se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação; Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais; Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) na formação do sujeito e em suas práticas sociais; Fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais; Expressar-se e atuar em processos de criação autorais individuais e coletivos nas diferentes linguagens artísticas, entre outras. Mais uma vez, as habilidades necessárias às práticas leitoras não se encontram mencionadas especificamente.

No campo específico que relaciona as Habilidades de Língua Portuguesa encontraremos, finalmente, menções referentes à prática da leitura. No entanto, de um total de cinquenta e quatro habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes do Ensino Médio referentes a Língua Portuguesa apenas 12 fazem menção direta a leitura. Analisaremos estas doze habilidades na tentativa de inventariar aquelas cuja descrição encontra correspondência no objetivo estabelecido na BNCC (BRASIL, 2018), de formar leitores literários e aquelas que estabelecem práticas próprias da leitura utilitária, focadas prioritariamente em estratégias de ensino. Apresentaremos o resultado em tabelas distintas para facilitar a visualização dos resultados.

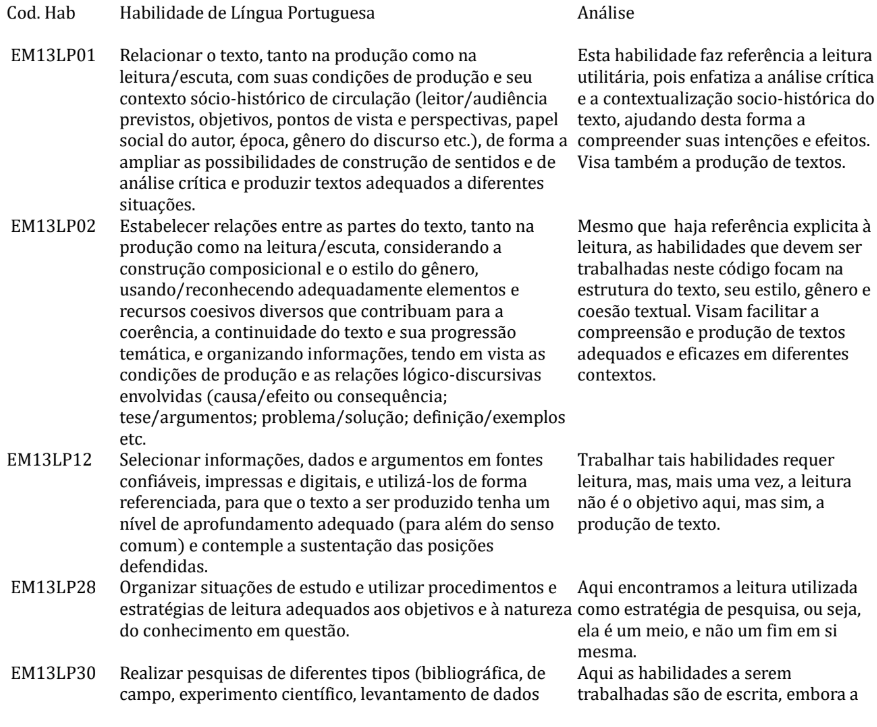

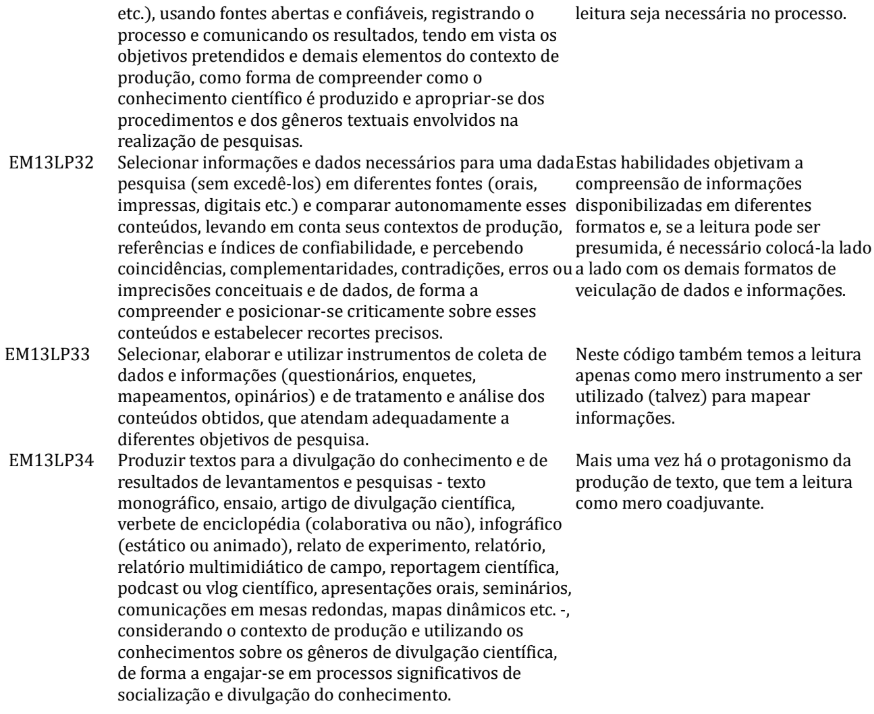

Tabela 1. Habilidades e competências estabelecidas pela BNCC, para o Ensino Médio, e que estão

relacionadas às práticas de leitura, mas cujas atividades escolares recomendadas estão mais voltadas para a leitura utilitária.

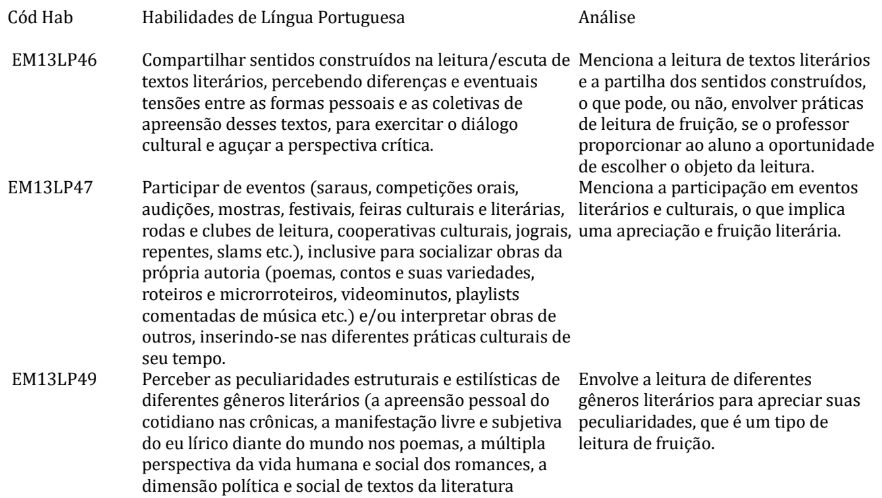

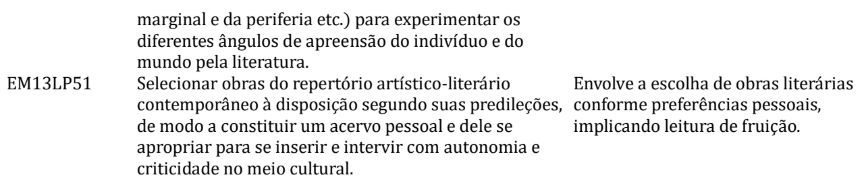

Tabela 2. Habilidades e competências estabelecidas pela BNCC, para o Ensino Médio, e que estão relacionadas às práticas de leitura, cujas atividades escolares recomendadas permitem ao professor a possibilidade de criar momentos de leitura por prazer, de fruição

4.1 CONSIDERAÇÕES

De acordo com a metodologia adotada pelo Instituto Pró-Livro (IPL) é considerado leitor aquele que, nos últimos 3 meses, leu pelo menos um livro, no todo, ou em partes. Ao estabelecer esta métrica, por analogia, o instituto também estabelece um parâmetro a ser aplicado quando se trata de distinguir leitores de não leitores. Em sua quinta edição, a pesquisa Retratos do Brasil não faz distinção entre o suporte material (se físico ou digital) do livro, mas não considera leitor aquele que apenas percorre páginas aleatórias de jornais e revistas, ou faz a rolagem infinita em telas de redes sociais e consulta sites de seu interesse. Ou seja, leitor é aquele que lê livros e que faz desta leitura prática recorrente e constante: um hábito.

Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu (1996, p. 21) um hábito, ou um gosto, é produzido pelos condicionamentos sociais associados à condição correspondente e, pela intermediação deste habitus e de suas capacidades geradoras, produz-se um conjunto sistemático de bens e propriedades vinculadas entre si por uma afinidade de estilo.

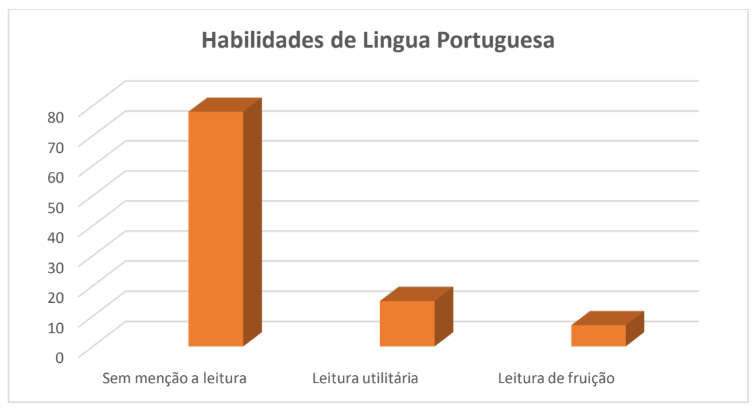

Produzir gostos requer tempo e dedicação. No caso da leitura, requer habilidades por parte do professor. Também requer ambiente adequado e material variado para que os estudantes possam conhecer diferentes estilos, formatos e temáticas. Sobretudo, requer tempo para ler. Neste sentido, os resultados desta pesquisa são frustrantes. Das 2400 horas de carga horária obrigatória para o novo ensino médio, uma parcela muito pequena é reservada para o desenvolvimento das habilidades de língua portuguesa. Em média, apenas 2 ou três horas aula por semana. Menor ainda é o espaço reservado para as práticas de leitura, na BNCC (BRASIL, 2018), conforme ilustrado no gráfico abaixo:

Gráfico 1. Elaborado pelos autores em resultado à análise quantitativa feita em relação às habilidades e competências preconizadas pela BNCC para o Ensino Médio.

Os dados coletados evidenciam que, do já insignificante espaço reservado para o desenvolvimento das habilidades de Língua Portuguesa, 78% deste tempo deverá ser empregado no desenvolvimento de habilidades e competências que não envolvem diretamente as práticas de leitura. Dos 22% restantes das habilidades e competências a serem desenvolvidas ao longo dos três anos do Ensino Médio, em 15% delas percebemos claramente o que Souza & Cosson (2018) chamariam de práticas de leitura utilitária. Resta, conforme constatado, apenas 7% de um total de 54 Habilidades e Competências que devem ser desenvolvidas no espaço reservado, na grade curricular, para o ensino da Língua Portuguesa, para que o professor da área faça o milagre de melhorar o retrato da leitura no Brasil.

Através desta análise, chamamos a atenção para um fato contundente: um ensino de qualidade não se faz apenas com a adoção das melhores teorias acerca das práticas de ensino. Em vários momentos a BNCC (BRASIL. 2018) fundamenta um discurso em prol das habilidades e competências de um leitor idealizado que, para chegar ao nível necessário para desempenhar as atividades escolares que dele se espera, teria que ser autodidata e buscar conhecimentos que a própria escola sequer oferece.

Pois bem, se considerarmos, de acordo com Bourdieu, que um hábito é um gosto produzido, fica claro o papel da escola na formação de leitores. E se quisermos cumprir nosso papel como educadores, é indispensável pressionar para que os gestores educacionais – leia se aqueles com poderes normativos – criem espaços para que o material literário possa circular entre os estudantes, fazer com que personagens icônicos, admiráveis e controversos tomem parte dos debates sobre as Regras para o parque humano3. Assim poderemos mostrar para nossos alunos que o universo literário, ficcional ou biográfico, é um espaço democrático que abriga, dá voz e vez para todas as criaturas. Então, talvez, ainda haja uma possibilidade de eles se encantem com este universo mágico e, quem sabe, possam novamente abraçar o hábito da leitura e usufruir de seus “princípios geradores de práticas distintas e distintivas” (BOURDIEU, 1996, p. 22).

1Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/ . Acesso: 10 de julho de 2024.

2Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018.

3Referência à obra de Peter Sloterdijk.

5. REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016.

BARTHES, Ronald. O prazer do texto. Trad. Jacob. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2015.

BOURDIEU, Pierre. Razões práticas sobre a teoria da ação. Pierre Bourdieu. Tradução de Mariza Correia – Campinas – SP. Papiros 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.

CORNO, Dario; DEMARTINI, Silvia. La “grande” lettura: alcune attuali caratteristiche dell’abilità di lettura rilevanti per la Didattica dell’italiano. Studi applicati di lingua e letteratura, n. 3, p. 11-39, 2023. Disponível em: https://www.journals dfa.supsi.ch/index.php/rivistadidit/article/view/399. Acesso em 19/05/2024

CARRIER,: Jean Cloude; ECO, Umberto. Não contem com o fim do livro. Tradução de André Telles. Rio de Janeiro. Record, 2010.

DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. Tradução: Maria Beatriz Marques Nissa da Silva. São Paulo. Perspectiva. 2005

ECO, Umberto. Sobre algumas funções da literatura. In: ECO, Umberto. Sobre a literatura. 2.ed. Rio de Janeiro: Record, 2003, p. 9- 21.

FAILLA, Zoara Org. Retratos da leitura no Brasil 5. São Paulo: Instituto Pró-Livro, 2021.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: Cortez, 2005.

Hencke, Jessica., & Rosa da Silva, Úrsula. (2023). Onde está a arte? Deambulações e mediações. Diverge, Revista De Artes, Humanidades E Ciências Sociais, 4(1), 1–9. https://doi.org/10.29327/259873.4.1-1

LAJOLO, Marisa. O texto não é pretexto. In: ZILBERMAN, Regina (Org.). A produção cultural para a criança. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1982.

MARTINS, Mirian Celeste. Mediação: primeiros encontros com arte e cultura. In: PISCOSQUE, Gisa (org.). Mediação Cultural para Professores Andarilhos da Cultura. 2ª ed. São Paulo: Intermeios, 2012, pp. 23-31. 9

MAYRING, Phillipp. (2002). Einführung in die qualitative Sozialforschung [Introdução à pesquisa social qualitativa]. (5Ş ed.). Weinheim: Beltz.

SÁ-SILVA, Jacson. Roni.; ALMEIDA, Cristovão. Domingos.; GUINDANI, Joel. Felipe. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. Revista Brasileira de História e Ciências Sociais, São Leopoldo, RS, Ano 1, n.1, Jul., 2009.

SANTA CATARINA. Currículo Base do Ensino Médio do Território Catarinense – CBTCEM. 2021.

SCUDERI, Attilio. Il piacere di leggere: per un’erotica della narrazione. Atti della Summer School” Etica e didattica della letteratura. Le responsabilità della fictio nella post-truth era”, p. 108-121, 2023. Disponível em: http://siba ese.unisalento.it/index.php/etidilett/article/view/26741. Acesso em 05/04/2024.

SLOTERDIJK, Peter. Regras para o parque humano: uma resposta à carta de Heidegger sobre o humanismo. Trad. José Oscar de Almeida Marques. São Paulo: Estação Liberdade, 2000.

SOARES, Ivanete Bernardino. O controle da fruição literária na escola. Revista Brasileira de Educação, v. 28, p. e280077, 2023.

SOUZA, Renata Junqueira; COSSON, Rildo. O Cantinho da Leitura como prática de letramento literário. Educar em Revista, Curitiba, v. 34, n. 72, p. 95-109, 2018.

SOARES, M. Letramento: um tema de três gêneros, 4. ed. Belo Horizonte: Autentica, 2018.