REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ra10202503310202

Emanuel Antônio Dantas De Oliveira Filho

Orientadora: Adriana Rodrigues Passos

Coorientador: Luiz Cláudio Costa Silva

RESUMO

O nordeste brasileiro é composto em grande parte pela região semiárida, caracterizada pelo clima quente e seco e precipitação anual desordenado, gerando desafios e implicações na produção agrícola. A palma forrageira (Opuntia spp.) destaca-se como sendo uma solução viável devido à sua resistência e alta capacidade de produzir biomassa em condições ambientais adversas com o mínimo de recursos. Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes tipos de adubos no desenvolvimento vegetativo e produtivo da palma forrageira. Foram testados seis tratamentos experimentais: esterco bovino, esterco caprino, esterco bovino com NPK, esterco caprino com NPK, NPK isolado, e controle, cultivados em linhas simples com 0,07 m de profundidade, com espaçamento de 0,05 m entre plantas e 3 m entre linhas, adotando 45 cladódios por tratamento, os quais representarão 3 parcelas de 15 plantas cada. Foram avaliados descritores morfológicos e bromatológicos. Após 12 meses de cultivo, os resultados foram submetidos à análise de variância, e os tratamentos que apresentaram significância ao teste de Tukey. Foi realizada a análise de correlação de Pearson entre os caracteres. O esterco bovino foi o adubo que proporcionou a melhor fonte de nutriente para o desempenho da palma orelha de elefante. Não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos para os descritores morfoagronômicos, o que sugere que a planta responderia bem nos caracteres vegetativos e produtivos sem a utilização de adubo orgânico e químico em seu cultivo. Não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos para os descritores morfoagronômicos. O tratamento com esterco bovino apresentou, estatisticamente, maiores teores nutricionais em relação aos demais tratamentos quanto ao percentual médio de proteína bruta (8,72%) e fibra em detergente ácido (13,95%), e diferiu-se significantemente quanto ao teor de matéria seca definitiva. O número de cladódios da palma forrageira possui alta correlação com a altura da planta. A massa seca definitiva (MSD) apresenta alta correlação negativa com a fibra em detergente neutro (FDA). A FDN possui alta correlação com a FDA.

Palavras-chave: Semiárido brasileiro, bromatológico, rebanhos, adubação, desenvolvimento vegetativo.

ABSTRACT

The Brazilian northeast is largely composed of the semi-arid region, characterized by a hot and dry climate and irregular annual precipitation, creating challenges and implications for agricultural production. The forage cactus (Opuntia spp.) stands out as a viable solution due to its resistance and high capacity to produce biomass under adverse environmental conditions with minimal resources. This study aimed to evaluate the effect of different types of fertilizers on the vegetative and productive development of the forage cactus. Six experimental treatments were tested: bovine manure, goat manure, bovine manure with NPK, goat manure with NPK, isolated NPK, and control, cultivated in single rows with a depth of 0.07 m, with spacing of 0.05 m between plants and 3 m between rows, adopting 45 cladodes per treatment, which represent 3 plots of 15 plants each. Morphological and bromatological descriptors were evaluated. After 12 months of cultivation, the results were subjected to analysis of variance, and the treatments that showed significance in the Tukey test were further analyzed. Pearson correlation analysis was performed between the characters. Bovine manure was the fertilizer that provided the best nutrient source for the performance of the elephant ear cactus. No significant differences were observed between treatments for morphoagronomic descriptors, suggesting that the plant would respond well in vegetative and productive characteristics without the use of organic and chemical fertilizers in its cultivation. No significant differences were observed between treatments for morphoagronomic descriptors. The treatment with bovine manure statistically showed higher nutritional contents compared to other treatments in terms of the average percentage of crude protein (8.72%) and acid detergent fiber (13.95%), and significantly differed in terms of final dry matter content. The number of cladodes of the forage cactus has a high correlation with the height of the plant. The final dry mass (MSD) shows a high negative correlation with neutral detergent fiber (FDN). FDN has a high correlation with acid detergent fiber (FDA).

Keywords: Brazilian semi-arid, bromatological, livestock, fertilization, vegetative development.

INTRODUÇÃO

O Semiárido brasileiro é uma região marcada pelo clima quente seco, o qual abriga diferentes tipos de plantas com características de rusticidade e alta adaptação aos solos secos e duros, além da falta de chuvas regulares na região, apresentando um índice anual de aproximadamente 800mm/ano dificultando a produção agrícola de variadas espécies vegetais, destinada a alimentação de rebanhos (MARENGO et al., 2011). A estacionalidade da produção de plantas forrageiras no semiárido nordestino e a consequente falta de recursos alimentícios tornam as cactáceas a principal alternativa para a alimentação dos rebanhos. Elas podem ser incluídas na dieta dos ruminantes, proporcionando bons índices de produção e teor de gordura do leite, além de manutenção do peso animal, desde que sejam utilizadas em proporções adequadas e associadas a boas fontes de proteína e principalmente, associada a fibra efetiva (NETO et al., 2015). Neste sentido, a palma forrageira se apresenta como sendo uma alternativa para os produtores rurais da caatinga, por ser uma variedade de cactácea capaz de produzir bastante biomassa mesmo em condições definidas como inapropriadas para as demais, em função da sua alta rusticidade, e sistema fisiológico adaptado a regiões com baixos índices pluviométricos, o que permite a planta suportar longos períodos de estiagem, sendo, dessa forma, excelente opção como forrageira, fornecida, normalmente, para pequenos ruminantes (MOURA et al., 2011).

A palma forrageira pode ser ofertada fresca picada ao gado, em cocho ou sob pastejo direto (MARQUES et al., 2017). A produção de palma forrageira precisa ser realizada de forma ordenada de acordo com a necessidade do produtor, visando pastagem direta para os animais ou coleta de cladódios para servir em cocho o alimento volumoso. Alguns produtores optam pelo sistema de cultivo adensado, o que promove o incremento produtivo, aumentando significativamente na produção por área cultivada, gerando maior eficiência através da prática de adubação adequada para a cultura, desta forma a palma é capaz de subtrair os nutrientes necessários do solo sem que haja competição entre plantas (ALMEIDA et al, 2012). No entanto, o plantio adensado sem o devido planejamento, falta de assistência qualificada e não associada as quantidades necessárias de nutrientes, podem ocasionar competição das plantas e infestações de pragas na produção, na qual são capazes de reduzir severamente a produtividade ou até mesmo dizimar as plantas cultivadas. As vegetações que se encontram adequadamente nutridas possuem maior capacidade de resistir ao ataque de pragas e doenças de variadas espécies, por isso que os solos ricos em nutrientes possibilitam um melhor desenvolvimento da planta e de suas estruturas vegetativas.

A adubação constitui uma prática de grande importância para o desenvolvimento vegetativo e produtivo das culturas. Segundo Donato et al. (2014), a adubação orgânica a base de esterco animal que proporciona a maior altura a variedade de palma gigante (Opuntia ficus-indica (L.) Mill), assim como influencia no comprimento de seus cladódios. No estudo realizado por Dubeux Junior et al. (2010) os mesmos observaram que espaçamento entre plantas e as doses de nutrientes orgânicos influenciam diretamente na espessura, área foliar e a quantidade de cladódios produzidos. A proporção da matéria verde que a palma forrageira é capaz de produzir é influenciada pela adubação mineral com nutrientes a base de potássio que está diretamente relacionada ao teor de fósforo no solo.

A adubação mineral tem grande importância no desenvolvimento e crescimento da palma forrageira, possibilitando alto potencial produtivo elevando a quantidade de massa verde e seca produzida, principalmente em sistema adensado (CRUZ, 2010). Os solos, ainda que ricos em certos minerais naturalmente, normalmente não possuem todos os nutrientes nas porcentagens necessitadas pelas plantas, e outra parte dos mineiras dos solos não estão disponíveis para a absorção pelas raízes, por isso existe uma grande preocupação dos especialistas em adequar as necessidades minerais para cada tipo de cultura, objetivando nutrir as plantas para potencializar seu crescimento, principalmente na fase vegetativa (FAQUIN, 2002). Nesse sentido, destaca-se a adubação orgânica, que é uma fonte de nutrientes muito importante para as plantas. O uso de fertilizantes orgânicos possibilita uma maior renovação de recursos produzidos, além de fornecer nutrientes apropriados à cultura de interesse agronômico independente da sua origem ser animal ou vegetal (BATISTA, 2018).

OBJETIVO GERAL

Avaliar o crescimento vegetativo da palma forrageira (Opuntia stricta Howard) em diferentes tratamentos (adubo).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analisar a ação de diferentes tratamentos, no incremento do crescimento vegetativo da palma.

Avaliar o desenvolvimento da palma durante seu estado vegetativo;

Avaliar a significância da produtividade da cultura.

Indicar a melhor fonte de nutriente;

Analisar as correlações fenotípicas e genotípicas estabelecidas entre os diferentes descritores.

REFERENCIAL TEÓRICO

O Semiárido Brasileiro

O Brasil é repartido em cinco regiões que se agrupam de maneira federativa (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul). Cada região possui suas especificidades e também semelhanças. A região Nordeste abrange 18,27 % do território brasileiro, que possui uma área de 1.561.177,8 km²; destes 962.857,3 km² estão inseridos na região denominada de Polígono das Secas, definido no ano de 1936 e reavaliado apenas em 1951, onde 841.260,9 km² abrangem o Semiárido brasileiro (MURILO, 2011). De acordo com Malavasi e Queiroz (2003) os estudos de um Zoneamento Ecológico, elaborado com base na vegetação, no relevo e na distribuição de chuva, foram identificadas 172 unidades geoambientais, assim também identificou que 100 delas estão no Semiárido do Nordeste brasileiro, compreendendo um território que possui mais de 1.400 cidades. Segundo o IBGE (2022), no ano de 2022 o Nordeste já possuía uma população de aproximadamente 54,6 milhões de habitantes, e a região do semiárido tem aproximadamente 28 milhões de habitantes.

A região semiárida do Nordeste brasileiro tem como característica suas condições climáticas específicas, que incluem baixa precipitação anual, distribuição irregular das chuvas e altas taxas de evapotranspiração. De acordo com Oliveira (2019), essas características resultam em longos períodos de seca, o que afeta diretamente a disponibilidade de recursos hídricos e a capacidade de sustento da vegetação natural. A vegetação predominante, a Caatinga, é adaptada a essas condições, apresentando uma flora rica e diversa, embora muitas vezes subestimada em termos de sua importância ecológica e potencial econômico. A produção agrícola no semiárido nordestino oferece inúmeros benefícios, destacando-se pela capacidade de adaptação das culturas às condições climáticas adversas e pela contribuição significativa para a economia local. O cultivo de espécies resistentes à seca, como a palma forrageira e o sorgo, não apenas garante a sustentabilidade alimentar para os ruminantes, mas também promove a geração de renda e emprego para os agricultores locais. Além disso, práticas agrícolas adaptadas, como a utilização de sistemas de irrigação eficientes e o manejo adequado do solo, têm mostrado potencial para aumentar a produtividade e a resiliência das comunidades rurais frente às mudanças climáticas (ARAUJO, 2021).

Para Murilo (2011) as características mais relevantes da região do semiárido brasileiro são as escassas precipitações e concentradas em períodos curtos, entre 280 a 800 mm de médias anuais. Segundo Silva (2018) a precipitação média anual na Bahia varia entre 400 e 650 milímetros, mas algumas áreas da região nordestina têm mais de 800 milímetros de chuva, estes são referidos como pântanos e montanhas úmidas. A região Nordeste segundo Lacerda (1962) é constituída pelo conjunto das terras situadas na porção norte-oriental do país sob um critério fisiográfico e biogeográfico, de clima semiárido quente e vegetação catingueira, com partes apresentando clima tropical úmido.

A degradação dos solos no semiárido brasileiro é um problema grave que compromete a produtividade agrícola e a sustentabilidade ambiental da região. Conforme apontado por Silva e Almeida (2018), a degradação é causada principalmente pelo desmatamento, práticas agrícolas inadequadas e o manejo incorreto dos recursos naturais, que resultam na perda de fertilidade do solo, erosão e compactação.

A desertificação no semiárido brasileiro é um fenômeno complexo e multifatorial, que resulta em severos impactos ambientais, econômicos e sociais. Segundo Andrade (2020), a degradação do solo e a supressão da vegetação são agravadas pelas práticas agrícolas inadequadas, uso excessivo dos recursos naturais e alterações climáticas. Estes fatores não só reduzem a produtividade agrícola, mas também ameaçam a biodiversidade local e a subsistência das populações rurais. A implementação de práticas sustentáveis de manejo do solo e a recuperação de áreas degradadas são medidas essenciais para mitigar os efeitos da desertificação e promover a resiliência ambiental na região. De acordo com Silva (2023) entre as características relacionadas à degradação na região Nordeste, destaca-se a erosão hídrica como a principal responsável pela perda de solo nas regiões semiáridas do Brasil, pois fatores naturais, como chuvas intensas em curtos períodos e a forte predominância do bioma caatinga, contribuem significativamente para essa situação, tendo em vista a baixa deposição de biomassa para proteção dos solos nos períodos secos.

O início da ocupação e desfruto da terra do semiárido brasileiro está historicamente ligado à expansão da indústria, em destaque a açucareira que exigia áreas cada vez mais amplas, e bovinos como principal meio de tração para locomover engenhos e transportar a cana, conduzindo os grandes rebanhos para o interior do Nordeste em busca de um ambiente adequado, que futuramente se tornaria objeto de importância econômica (de SÁ, 2006). A bovinocultura leiteira tornou-se de grande importância social e econômica para o semiárido, principalmente na região Nordeste, por ser menos vulnerável à seca, quando comparada com outras explorações agrícolas, pois constitui num dos principais fatores de fixação do homem no campo e de geração de emprego e renda (SANTOS, 2017). A produção animal na região Nordeste torna-se um grande desafio visto os períodos críticos pelos que atravessa durante o ano.

A pecuária no semiárido brasileiro enfrenta diversos desafios devido às condições climáticas adversas e à escassez de recursos hídricos. De acordo com Lima (2023), a adaptação dos rebanhos às longas secas é essencial para a sustentabilidade da atividade na região. A introdução de raças mais resistentes e a aplicação de técnicas de manejo sustentável, como a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), têm se mostrado estratégias eficazes para aumentar a produtividade e a resiliência dos sistemas pecuários. Além disso, o uso de forrageiras nativas, como a palma forrageira, surge como uma alternativa viável para alimentar os animais durante os períodos de estiagem, garantindo a manutenção da produção e a saúde dos rebanhos.

A Palma Forrageira: Origem, Variedades, Composição e Usos

A palma forrageira tem como país de origem o México, porem se adaptou bem no semiárido brasileiro e em regiões ao redor do mundo através de suas características de alta resistência decorrente da adaptação a condições de aridez. No Nordeste do Brasil predomina-se o plantio das variedades de palma pertencentes aos gêneros Nopalea (palma miúda ou palma doce) e Opuntia (Redonda, Orelha de elefante e Gigante), que pertencem a família Cactaceae (SANTOS, 2017). A palma é uma planta de grande importância para a alimentação humana e de rebanhos nas regiões secas de todo o Brasil e do mundo (INCAPER, 2020). Segundo Marconato (2008), o Brasil possui a maior área plantada do mundo, aproximadamente 600 mil hectares, sendo a maioria cultivada a espécie Opuntia fícus-indica (L.) Mill, mais conhecida como “Palma Gigante.” A palma torna-se, por todas as propriedades contidas, numa fonte importante de alimento. A INCAPER (2020) num trabalho de informação comenta sobre algumas características da palma forrageira e entre elas a rusticidade, resistência à seca e elevada capacidade de produção de massa.

Segundo Santos et al. (2021), as espécies de palma forrageira mais utilizadas na região incluem a Opuntia ficus-indica, a Nopalea cochenillifera e a Opuntia stricta, cada uma com características específicas que beneficiam a alimentação animal. A Opuntia ficus-indica, por exemplo, é amplamente reconhecida por seu alto teor de água e palatabilidade (ANDRADE et al., 2020). Já a Nopalea cochenillifera é valorizada por sua resistência a pragas e doenças, além de sua boa produção de biomassa (SILVA et al., 2019). A Opuntia stricta, por sua vez, destaca-se pela sua capacidade de crescer em solos pobres e pela sua resistência à seca (SANTOS et al., 2021). A diversidade dessas variedades permite a formulação de dietas balanceadas, que garantem a saúde e a produtividade dos rebanhos mesmo em períodos de estiagem prolongada.

A palma orelha de elefante (Opuntia stricta) é uma espécie de cactácea amplamente cultivada no semiárido nordestino devido às suas características adaptativas e nutricionais. De acordo com Costa et al. (2020), essa planta é altamente resistente à seca, apresentando um sistema radicular profundo que facilita a absorção de água em condições adversas. Além disso, a palma orelha de elefante possui alto teor de água em seus cladódios, o que a torna uma excelente fonte de hidratação para os ruminantes durante os períodos de estiagem. Estudos conduzidos por Oliveira e Lima (2019) também destacam a presença de nutrientes essenciais, como carboidratos, fibras e minerais, contribuindo significativamente para a nutrição animal e melhorando a produção de leite e carne.

Santos (2017) examinou a composição química das variedades de palma forrageira Opuntia e Nopalea, e suas descobertas indicam que essas plantas contêm uma baixa porcentagem de matéria seca, cerca de 10,29%, além de proteína bruta, 4,08%, com sua composição de fibras sendo 31,6% em detergente neutro, 18,70% de fibra em detergente ácido e 48,3% de carboidratos não fibrosos, além de conterem traços de minerais (12,64%), destacando-se por ser um alimento rico em carboidratos, principalmente não fibrosos, importante fonte de energia para os ruminantes além disso apresenta elevado fator de digestibilidade da matéria seca. De acordo com Santos et al (2006) a planta de palma se apresenta como forrageira de fácil adaptabilidade na região do semiárido, a qual suporta longos períodos de estiagem através de seu tipo de fotossíntese, permitindo que a planta não perca água além de armazená-la por muito tempo. Dessa forma Santos (2017) sugere a necessidade de variar os alimentos fornecidos, para que os animais possam adquirir nutrientes em quantidade adequada a sua dieta. Segundo Medeiros et al. (2020) faz-se necessário uma melhor compreensão sobre a implantação da cultura, e formas de manejo que visem aumentar a produtividade.

A palma é uma planta que normalmente está associada ao seu cultivo a formação de forragens. Assim também INCAPER (2020) menciona sobre a capacidade de armazenar grande quantidade de água (até 90%), logo pode ser utilizada no pastejo direto ou fornecida no cocho, é considerada um excelente alimento energético, possuindo altos teores de nutrientes digestíveis totais (> 60%) e matéria mineral (> 6%), ressaltando que a palma forrageira apresenta baixos teores de fibras e de matéria seca, sendo indicada como alimento volumoso associada a outros vegetais definidos como proteicos, sendo os mais utilizados o farelo de soja e algodão.

Segundo Ferreira (2022), a palma forrageira é uma excelente alternativa devido ao seu alto teor de água e capacidade de resistência às condições climáticas adversas. Estudos demonstram que a inclusão da palma forrageira na dieta dos ruminantes melhora a produtividade e a qualidade do leite, além de contribuir para a manutenção do peso dos animais durante os períodos de estiagem. Para maximizar os benefícios, é essencial combiná-la com outras fontes de fibra e proteína, evitando desequilíbrios nutricionais e promovendo a saúde geral dos rebanhos. Segundo Santos (2017) o consumo de palma por ruminantes, não associada a alimentos proteicos, pode causar perda de peso, além de promover um menor tempo de ruminação aos animais, havendo necessidade de fornecer adequada quantidade de fibra com o intuito de elevar a ingestão de matéria seca e energia ao máximo, objetivando a manutenção das bactérias existentes no sistema gastrointestinal dos ruminantes, além de prevenir desordens metabólicas.

A palma forrageira é amplamente utilizada no semiárido brasileiro devido à sua adaptação às condições áridas e à baixa disponibilidade de água. Conforme aponta Lima e Almeida (2023), a palma forrageira é especialmente valorizada por seu alto teor de água, servindo como uma importante fonte de hidratação para os ruminantes durante a estiagem. Ferreira (2022) afirma que além de ser utilizada na forma de ração direta, a palma também pode ser processada para formar silagem e ração concentrada, o que aumenta sua flexibilidade no manejo alimentar. De acordo com Santos (2021) a palma forrageira desempenha um papel significativo na recuperação de áreas degradadas, ajudando a estabilizar o solo e prevenir a erosão, promovendo assim a sustentabilidade ambiental. Esses múltiplos usos tornam a palma forrageira uma ferramenta essencial para a pecuária no semiárido, contribuindo para a manutenção da produtividade e saúde dos rebanhos em condições adversas.

Nutrição em Plantas: Macro e Micronutrientes

Silva (2021) afirma que os macronutrientes, assim como os micronutrientes desempenham papéis essenciais na nutrição de plantas e animais, sendo fundamentais para o crescimento e a saúde. Os macronutrientes, que incluem nitrogênio, fósforo e potássio, são necessários em grandes quantidades e são responsáveis por processos vitais como a fotossíntese e a formação de proteínas. Para Oliveira (2022) os micronutrientes como ferro, zinco e cobre, são necessários em baixas quantidades, mas são igualmente cruciais para a atividade enzimática e a saúde geral das plantas e animais. A deficiência ou desequilíbrio desses nutrientes pode levar a sérios problemas de desenvolvimento e produtividade, tornando a compreensão e o manejo adequado desses nutrientes essenciais para a agricultura e a pecuária eficazes e sustentáveis. Barros (2020) comenta que os elementos minerais que o solo proporciona são classificados em dois grupos: Os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes dividem-se em duas unidades, de acordo com a necessidade das plantas. Em geral são subdivididos em primários ou principais e secundários, sendo os primários, absorvidos pelas plantas em maiores quantidades, que os secundários. Já os micronutrientes são os elementos minerais absorvidos em menores quantidades.

Santos (2022) discorre que os nutrientes são fundamentais para a produção de biomassa e a capacidade de armazenamento de água da palma. O nitrogênio, por exemplo, é essencial para o crescimento vegetativo e a formação de folhas, enquanto o fósforo contribui para o desenvolvimento radicular e a absorção eficiente de água e nutrientes. De acordo com Martins (2021) a deficiência desses nutrientes pode levar a um crescimento reduzido e a uma menor produtividade da palma forrageira, afetando diretamente a qualidade e a quantidade da alimentação fornecida aos ruminantes.

Variadas são as fontes de nutrientes para as plantas, elas podem advir de minerais, podem ser sintetizados quimicamente e também através de fontes orgânicas como restos culturais e esterco animal. De acordo com Lara (2015) a utilização do esterco de frangos se mostrou com uma excelente fonte alternativa de nutrientes para as plantas através de sua riqueza nutricional. O carbono orgânico aumenta seu teor de forma linear a partir das doses de estercos, gerando uma melhoria nos atributos químicos através da incorporação do dejeto bovino curtido ao solo (SILVA, 2018).

Santos (2017) comenta que o nitrogênio promove alterações das plantas e em condições de alto suprimento deste nutriente, ocorre maior crescimento e aumento na área foliar, consequentemente aumentando a produção de forragem. Neste sentido, observa-se que a adubação é um dos recursos mais importantes que se tem no manejo de um palmal, pois proporciona às plantas um bom desenvolvimento vegetativo e produtivo. Em virtude da fertilidade natural de nutrientes minerais característicos dos solos da região do semiárido brasileiro apresentar baixo nível de matéria orgânica e de fósforo, torna-se fundamental a aplicação de adubos orgânicos à base de esterco curtido (SANTOS, 2017). Portanto, a palma forrageira é exigente em características físico-químicas do solo, é indicado em áreas de textura arenosa a argilosa, e frequentemente recomendada em solos argilo-arenosos. Além da fertilidade, é necessário que os solos sejam de boa drenagem, uma vez que áreas sujeitas a encharcamento o desenvolvimento poderá estar comprometido (SANTOS, 2017).

Como acontece com todo vegetal, o desenvolvimento da planta depende muito da adubação, Santos (2017) descreve sobre o comportamento da palma forrageira adensada, no qual responde bem a adubação orgânica associada a química, independentemente da espécie cultivada, possibilitando maior desenvolvimento da área foliar, e, assim, aumentando os teores de matéria seca e contribuindo para o crescimento da planta, e, consequentemente, na produção.

A palma absorve quantidades de nutrientes do solo, o que foi verificado por Santos (1990) ao analisar a matéria seca e encontrar teores médios de N, P, K e Ca na ordem de 0,9; 0,16; 2,58 e 2,35 da kg-1, respectivamente. Os minerais indispensáveis na palma permanecem disponíveis nas dietas dos animais com elevado teor de matéria mineral devido à alta concentração de macroelementos minerais que a mesma contém (MELO et al., 2003). Baseado em uma produtividade de 40 Kg ha-1, a palma forrageira extrai cerca de 360 kg de N, 64 kg de P, 1.032 kg de K e 940 kg de Ca por hectare, a cada dois anos, sem considerar os outros macros e micronutrientes (SANTOS et al., 1990).

MATERIAL E MÉTODOS

O projeto foi desenvolvido na unidade experimental Horto Florestal da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS que tem como localização oficial as coordenadas 12°16’7″S 38°56’20″W. Está localizada a 115 km de Salvador. A cidade de Feira de Santana, situada no estado da Bahia, apresenta características climáticas e de relevo que influenciam diretamente suas atividades agrícolas e urbanas. De acordo com Costa e Almeida (2021), o clima da região é classificado como tropical semiárido, com uma estação chuvosa concentrada nos meses de verão e um período seco predominante no inverno. Esse regime pluviométrico resulta em uma média anual de precipitação de aproximadamente 900 mm, o que exige a implementação de técnicas de manejo hídrico para garantir a produtividade agrícola, e temperatura média de 24 °C ao longo do ano, atingindo médias mensais de 27 °C no período do verão e, no inverno cerca de 21 °C. O relevo de Feira de Santana é predominantemente plano a suavemente ondulado, com altitudes que variam entre 200 e 300 metros, favorecendo a mecanização agrícola e a expansão urbana (MARTINS; PEREIRA, 2020).

Ocorreu a avaliação em sistema de cultivo convencional da palma forrageira conhecida popularmente como orelha de elefante, pertencente ao gênero Opuntia.

As mudas da palma orelha de elefante foram coletadas no município de Valente-BA, em um cultivo não comercial implantado a 5 anos, que originariamente vieram do estado de Alagoas.

O cultivo foi realizado em seis linhas lado a lado, com dimensões de 5,0 m de comprimento por 3,0 m de largura, onde as raquetes foram inseridas formando os cinco tratamentos mais a testemunha, num delineamento inteiramente casualizado.

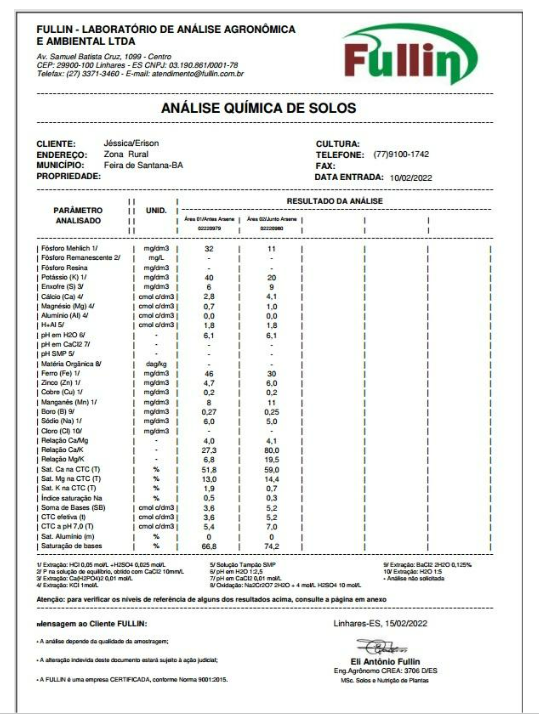

O preparo do solo necessitou ser feito por meio de roçagem e aração, ambas de forma manual. A área utilizada para o cultivo já possuía analise de solo recente que aferiu o pH do solo em 6,1 (conforme o Anexo – A), definido como adequado para o plantio, não sendo necessário a utilização de calcário para a correção de acidez do solo.

Na etapa seguinte, o plantio transcorreu de forma manual em linhas simples com 0,07 m de profundidade, com espaçamento de 0,05 m entre plantas e 3,0 m entre linhas, adotando 45 cladódios por tratamento, onde cada linha de cultivo representaram um tratamento dividido em três parcelas de 15 plantas cada. Foi aplicada apenas uma adubação, sendo a de fundação utilizando os respectivos nutrientes: tratamento 1 – testemunha; tratamento 2 – adubo químico NPK; tratamento 3 – esterco bovino + NPK; tratamento 4 – esterco caprino + NPK; tratamento 5 – esterco de caprino; tratamento 6 – esterco bovino. O plantio foi realizado em sequeiro, e recebeu irrigação manual nos primeiros dias de implantado.

De acordo a necessidade de nutrientes da palma orelha de elefante, foram administradas as quantidades demandadas de nutrientes, sendo 50kg de esterco, tanto bovino quanto caprino para cada um dos tratamentos que não receberam fertilizantes químicos, enquanto que os tratamentos com o NPK (caprino + NPK, bovino + NPK e NPK) receberam 0,1kg de potásio, 0,09kg de fósforo e 0,22kg de nitrogênio (conforme apresentado no Anexo – B).

Figura SEQ Figura \* ARABIC 1. Preparo do solo para o plantio. A – Escolha da área de plantio. B – Retirada de plantas invasoras. C – Nivelamento do terreno. D – Abertura das linhas de cultivo. E- Plantio das mudas.

Aos 12 meses após o plantio foi realizada a avaliação das raquetes de palma (cladódios). Foram coletadas três amostras de cada parcela por tratamento para determinar a média dos dados obtidos. Em campo, mediu-se a altura da planta (cm) utilizando trena comum, tomando-se como base a superfície do solo até a parte superior da raquete; Em seguida, foi realizado o corte de forma manual utilizando estilete para estimar a massa verde produzida (g) com o auxílio de uma balança de precisão e também avaliar a área foliar (AA) dos cladódios que foram removidos através da medida dos diâmetros (base e altura). Essas raquetes foram colocadas em estufa de ventilação (90ºC) por 12 dias até a sua desidratação, para estimar sua massa seca. As análises das amostras foram moídas em moinho tipo Willey, a 1 mm, para a realização das análises químicas. As análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Forragicultura e Pastagem do Departamento de Tecnologia Rural e Animal, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Os teores de MSD (matéria seca definitiva), PB (proteína bruta), EE (extrato etéreo), FDNcp (fibra em detergente neutro) e FDA (fibra em detergente ácido) foram determinados de acordo com as técnicas descritas por Detmann et al. (2012), através dos métodos INCT-CA G-003/1) para MS; INCT-CA N-001/1 para PB; INCT-CA G-005/1 para EE. Para a FDNcp utilizaram-se os métodos: INCT-CA F-002/1, INCT-CA M-002/1 e INCT-CA N-004/1 e, para a FNA, o método INCT-CA F-004/1.

Após a coleta, tabulação e análise dos dados, os resultados foram apresentados por meio de tabelas usando o programa Excel, posteriormente esses dados foram rodados no software de análise estatística (R Studio) para verificar a significância dos tratamentos pelo teste Tukey a 5% de confiança, de acordo a análise de variância. Foi realizada a análise de correlação de Pearson entre os descritores avaliados.

Foram testados a normalidade dos dados para determinar se seguiam distribuição normal pelo “teste de normalidade da variável resposta”, no entanto não apresentaram distribuição normal, sendo aplicado o teste de “kolmogorov-sminorv” que apresenta uma maior sensibilidade ao processamento de informações por se tratar de um teste não paramétrico. Dessa forma foi possível realizar o teste da homogeneidade de variâncias estabelecendo a hipótese nula de que os grupos possuem variâncias homogêneas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Estatisticamente, nenhum tratamento mostrou-se superior nas características morfológicas das plantas, pois a análise de variância demonstrou não haver diferença significativa entre os tratamentos testados, o que sugere que a planta responderia bem nos descritores vegetativos e produtivos sem a utilização de adubo orgânico e químico em seu cultivo.

Segundo Araújo et al. (2020), a utilização de esterco bovino isolado não apresentou melhorias significativas nos parâmetros produtivos da planta. A baixa produtividade da palma forrageira adubada com esterco bovino pode estar associada à inadequação dos nutrientes fornecidos pelo esterco em comparação com outros tipos de adubos.

A produtividade da palma forrageira adubada com esterco bovino é considerada média, conforme destacado por Oliveira et al. (2021), que observaram um aumento moderado na biomassa comparado ao controle.

A partir da análise de Ramos (2015) foi observado os valores médios e equações de regressão para o número total de cladódios (NCT) de palmas adubadas com esterco de vaca ao longo do período experimental. O mesmo autor verificou que o NCT aumenta linearmente com o tempo (P<0,05), o que é esperado à medida que o número de ramos aumenta à medida que a planta cresce. Os fertilizantes orgânicos aumentaram a NCT, e os tratamentos com doses de 10 a 20 mg/ha-1 apresentaram maior NCT.

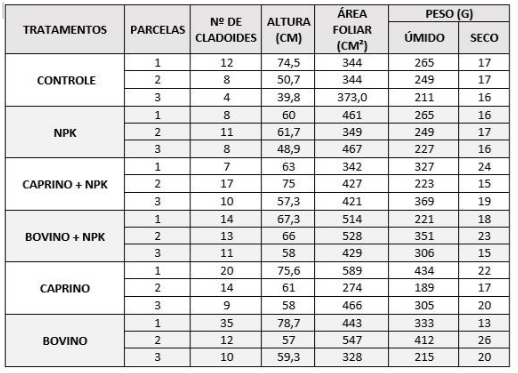

Todos os tratamentos foram distribuídos em três parcelas, na qual a terceira parcela dos tratamentos foram as únicas a receberem menor tempo de luz solar, visto na Figura 2, tendo em vista que na área determinada para a implantação do projeto possui um muro próximo, no qual durante a tarde proporciona uma área de sombra, desta forma influenciou diretamente a média das análises coletadas, possivelmente sendo responsável pelo baixo nível de significância das amostras, em detrimento da primeira e segunda parcela das amostras. Desta forma a influência do sombreamento dificultou a palma desempenhar todo o seu potencial produtivo em relação às parcelas que estavam em pleno sol durante toda fase do ciclo produtivo, o que impossibilitou a expressão de desempenho do tratamento com esterco bovino não sendo tão significativa quanto o esperado, tendo em vista que, principalmente na primeira parcela, as plantas obtiveram maior altura e quantidade de cladódios em relação aos demais tratamentos (conforme apresentado no Anexo – C), além de apresentar maior precocidade em seu desenvolvimento e maior área foliar para interceptação luminosa.

Avaliando o efeito do sombreamento na palma forrageira, Peixoto (2018) observou que a sombra influencia diretamente e indiretamente a qualidade, o desenvolvimento morfológico e a produção das forrageiras. O efeito direto ocorre devido à mudança na intensidade e na qualidade da radiação disponível para as plantas.

O experimento de Peixoto (2009) revelou que o sombreamento com cajá (Spondias ssp.) a 1,5 m de altura reduziu a produção de massa verde da palma forrageira. As plantas expostas ao sol apresentaram um desempenho superior, desde que em condições de solo e clima favoráveis ao seu crescimento.

Silva Junior (2019) observou em seu estudo que os substratos contendo esterco bovino não aumentaram o potencial da palma forrageira Miúda (Nopalea cochenilifera) para a produção de mudas em canteiro com 50% de sombreamento, em comparação com o controle.

Figura 2. Sombreamento da terceira parcela dos tratamentos

Ao comparar os dados físicos da palma entre os tratamentos, foi observado que apesar do maior desempenho da planta adubada com esterco bovino, os resultados não foram tão expressivos quanto esperado.

Foi possível identificar diferença entre os tratamentos nos descritores bromatológicos massa seca definitiva (MSD), proteína bruta (PB) e fibra em detergente ácido (FDA), enquanto os demais descritores matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE) e fibra em detergente neutro (FDN) não apresentaram diferença significativa.

Tabela 1. Média das variáveis número de cladódios (NC), altura (AL), área foliar (AA), massa úmida (MU) e massa seca (MS) da morfologia da palma forrageira.

| TRATAMENTO | NC | AL (cm) | AA (cm) | EE (%) | FDN (%) | FDA (%) |

| Bovino | 6,35 c | 21,68 a | 8,72 a | 0,96 a | 37,54 a | 13,95 a |

| Caprino | 6,70 a | 21,04 a | 8,16 ab | 1,30 a | 36,87 a | 12,28 ab |

| Bovino + NPK | 6,36 c | 20,50 a | 7,74 ab | 0,56 a | 38,44 a | 13,46 ab |

| Caprino + NPK | 6,20 d | 20,54 a | 7,33 ab | 0,57 a | 38,17 a | 13,74 a |

| NPK | 6,38 c | 20,75 a | 7,63 ab | 0,85 a | 36,33 a | 13,68 a |

| Controle | 6,54 b | 20,72 a | 6,58 b | 0,89 a | 33,18 a | 11,25 b |

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

A MSD demonstrou que a adubação com esterco caprino foi superior. No entanto, o tratamento controle se apresentou como o segundo em evidência se diferenciando dos tratamentos com esterco bovino, bovino + NPK e NPK isolado, enquanto que o tratamento com esterco caprino + NPK apresentou o menor resultado avaliado, sugerindo que a nutrição com o NPK pode ter influenciado, de alguma forma, nos valores encontrados.

O teor de PB demonstrou que a maioria dos tratamentos não diferiram entre si. Entretanto, é possível destacar o tratamento com esterco bovino diferindo significativamente em relação a testemunha e respondendo de forma semelhante quando comparado ao caprino, bovino + NPK, caprino + NPK e NPK. Nesse sentido, esse resultado denota que a adubação interfere na expressão desses descritores, resultando em incrementos que podem repercutir em maior teor de nutrientes importantes para a alimentação dos rebanhos.

Pereira (2005) destacou que a proteína bruta maximiza a sincronização de proteínas e carboidratos dietéticos no rúmen, minimizando assim as perdas de nitrogênio e aumentando o rendimento microbiano, melhorando assim o processo de produção. Silva (2007) determinou que a digestibilidade aparente total da FDA é afetada pela deficiência de PB na dieta, indicando que maiores percentuais de PB na alimentação facilita a digestibilidade da FDA.

O percentual de EE presente na palma entre os tratamentos não apresentaram diferenças significativas, o que indica semelhança nos resultados. O mesmo é observado para a avaliação do FDN.

No FDA, observou-se que o adubo bovino, caprino + NPK e NPK foram superiores, diferindo em relação à testemunha, porém não diferindo entre os demais tratamentos. Assim sendo, esse resultado denota que a adubação interfere na expressão desses descritores, resultando em incrementos que podem repercutir em melhor digestibilidade dos rebanhos.

Segundo Alves (2016), a fibra é um componente importante do manejo nutricional de ruminantes e está diretamente envolvida no metabolismo energético e na saúde do animal através de seu papel direto na manutenção do ambiente ruminal, contribuindo na qualidade dos microrganismos presentes.

Tabela 2. Média das variáveis massa seca definitiva (MSD), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) da composição química da palma forrageira.

| TRATAMENTO | MSD (%) | MM (%) | PB (%) | EE (%) | FDN (%) | FDA (%) |

| Bovino | 6,35 c | 21,68 a | 8,72 a | 0,96 a | 37,54 a | 13,95 a |

| Caprino | 6,70 a | 21,04 a | 8,16 ab | 1,30 a | 36,87 a | 12,28 ab |

| Bovino + NPK | 6,36 c | 20,50 a | 7,74 ab | 0,56 a | 38,44 a | 13,46 ab |

| Caprino + NPK | 6,20 d | 20,54 a | 7,33 ab | 0,57 a | 38,17 a | 13,74 a |

| NPK | 6,38 c | 20,75 a | 7,63 ab | 0,85 a | 36,33 a | 13,68 a |

| Controle | 6,54 b | 20,72 a | 6,58 b | 0,89 a | 33,18 a | 11,25 b |

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

O tratamento controle apresentou percentual de MSD acima do esperado, o colocando em posição de destaque. Esse maior teor de MSD aferido, em relação aos demais tratamentos, pode estar relacionado diretamente aos menores danos sofridos em campo, ocasionados por lesmas nas outras linhas de cultivo (Figura 2 e 3), onde o tratamento bovino foi o que sofreu o maior dano entre todos enquanto que o controle foi o que menos foi acometido por danos físicos. Logo, o gasto energético dos tratamentos que sofreram maiores danos apresentou menores percentuais de MSD em sua composição. Quanto a MM, o tratamento controle apresentou-se maior apenas que os tratamentos de adubação animal associados diretamente ao NPK, mas por não apresentar nível de significância estatística, não foi possível determinar se a associação do esterco + NPK influenciou diretamente nesse menor percentual observado.

Figura 3 e 4. Danos causados por lesmas durante a fase inicial de brotação das palmas

Os cladódios tratados nutricionalmente utilizando-se o esterco bovino, apresentaram as melhores características bromatológicas avaliadas entre alguns descritores, ainda que acometidos pelos maiores danos físicos causados pelo ataque massivo de lesmas. A planta adubada com este adubo foi capaz de resistir e se desenvolver mais prematuramente que qualquer outro tratamento até mesmo em relação ao tratamento de esterco bovino + NPK, onde apresentou alta rusticidade e resiliência em sua manutenção. É possível que esses danos sofridos possam ter influenciado diretamente nos percentuais químicos avaliados tendo em vista que a planta necessitou gastar mais energia para se manter viável enquanto se desenvolvia, somando a isso o fato de uma das parcelas estarem com menor tempo de incidência solar, fato que acabou prejudicando ainda mais o crescimento da planta, reduzindo, assim, seus valores médios observados. Ressalta-se que este tratamento se destacou por ser eficiente e de baixo custo, tendo em vista a facilidade em adquiri-lo em diversas propriedades rurais do Brasil.

A Figura 5 apresenta os resultados de correlação entre os caracteres. A correlação possibilitou identificar uma forte relação entre o número de cladódios e a altura da planta, indicando que plantas mais altas tendem a apresentar maior quantidade de cladódios. Uma forte correlação foi observada também entre o FDN e FDA, o que era provável, tendo em vista que esses descritores estão relacionados, pois a FDA tem relação com a quantidade de lignina e celulose presentes na FDN, ou seja, representa a parte não digestível da planta. A MM apresentou correlação com a PB, assim como acontece entre a PB e o EE, e é fundamental destacar esses parâmetros tendo em vista que os maiores valores destes descritores citados foram encontrados nas plantas que receberam o tratamento nutricional com esterco bovino.

Outro ponto observado é que há uma correlação negativa entre a MSD e o FDA, indicando que quanto menor a MSD que compõe a característica química da planta, maior será seu percentual de FDA o que por se só é desfavorável para a alimentação de ruminantes, e neste caso o esterco bovino também apresentou de forma mais evidente essa correlação negativa descrita.

A correlação negativa entre a massa seca definitiva (MSD) e a fibra em detergente ácido (FDA) sugere que, à medida que o teor de FDA aumenta, a MSD tende a diminuir. Segundo Oliveira et al. (2022), essa relação negativa é crucial para entender a qualidade nutricional da palma forrageira, indicando que altos níveis de FDA podem reduzir a eficiência do acúmulo de massa seca.

Figura 5. Correlação linear de Pearson entre descritores físicos e químicos da palma forrageira.

A correlação observada (Figura 5) destaca relação entre descritores físicos e químicos como insignificantes, nos quais apresentaram forte ligação apenas entre os dados obtidos dentro de um mesmo grupo de análise indicando que as características químicas da planta independem completamente de seus descritores físicos.

De acordo com Allen (2000) o teor de FDN tem sido relatado como o melhor componente para avaliar o consumo de matéria seca em ruminantes, e a proporção de fibra indigerível na dieta pode alterar o consumo de matéria seca, bem como a quantidade de FDN.

Segundo Almeida et al. (2023), há uma alta correlação entre esses dois tipos de fibra, o que sugere que aumentos na FDN são acompanhados por aumentos proporcionais na FDA. A relação entre FDN e FDA é significativa, indicando que a composição de FDN impacta diretamente os níveis de FDA na palma forrageira. Ribeiro e Costa (2022) também corroboram essa correlação, destacando a importância de considerar ambas as medidas para uma avaliação completa da qualidade nutricional.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o esterco bovino foi o adubo que proporcionou a melhor fonte de nutriente para o desempenho da palma orelha de elefante.

Não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos para os descritores morfoagronômicos, o que sugere que a planta responderia bem nos caracteres vegetativos e produtivos sem a utilização de adubo orgânico e químico em seu cultivo.

O tratamento com esterco bovino apresentou, estatisticamente, maiores teores nutricionais em relação aos demais tratamentos quanto ao percentual médio de PB e FDA, apresentou diferença significativa quanto ao percentual de MSD.

O número de cladódios da palma forrageira possui alta correlação com a altura da planta, indicando que plantas mais altas tendem a apresentar maior quantidade de cladódios, repercutindo em maior massa de forragem.

A MSD apresenta alta correlação negativa com o FDA, indicando que um maior conteúdo de FDA tende a ter menor quantidade de massa seca definitiva, o que deve afetar tanto a qualidade quanto o valor nutritivo da planta para alimentação animal.

A FDN possui alta correlação com a FDA devido a semelhança de composição dos carboidratos presentes.

REFERÊNCIAS

MARENGO, J. A., et al. Variabilidade e Mudanças Climáticas no Semiárido Brasileiro, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Laboratório de Meteorologia de Pernambuco, Campina Grande – PB, 2011.

MOURA, M. S. B., et al. Aptidão do Nordeste Brasileiro ao Cultivo da Palma Forrageira sob Cenários de Mudanças Climáticas, Simulação de Cenários Agrícolas Futuros da Palma Forrageira, Embrapa, 2011.

ALMEIDA, J., et al, Desempenho Vegetativo e Produtivo da Palma Forrageira, Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer, Goiânia, Goiás, 2012.

ALVES, A. R. et al., Fibra para Ruminantes: Aspecto Nutricional, Metodológico e Funcional. Pubvet, v. 10, n. 7, p. 568-579, jul. 2016.

OLIVEIRA, A. S.; SOUSA, G. R.; SANTOS, L. F. Características Climáticas e Ambientais do Semiárido Brasileiro. Revista de Climatologia, v. 15, n. 3, p. 145-159, 2019.

ALLEN, M.S. Effects of Diet on Short-term Regulation of Feed Intake by Lactating Dairy Cattle. Journal of Dairy Science, v.83, p.1598-1624, 2000.

CRUZ, D. P. et al., Produtividade da Palma Forrageira cv. Gigante Cultivada em Diferentes Densidades de Plantio com e sem Adubação de Cobertura, XXXI Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, solos nos biomas brasileiros: sustentabilidade e mudanças climáticas, Uberlândia, Minas Gerais, 2010.

DONATO, P. E. R. et al. Morfometria e rendimento da palma forrageira ‘Gigante’ sob diferentes espaçamentos e doses de adubação orgânica. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, Recife, v. 9, n. 1, p. 151-158, 2014.

DUBEUX JÚNIOR, José C. B. et al. Adubação mineral no crescimento e composição mineral da palma forrageira – Clone IPA-201. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, Recife, v. 5, n. 1, p. 129-135, jan./mar. 2010.

ARAÚJO, J. C.; LIMA, M. F.; SOUZA, R. A., Efeito de Diferentes Tipos de Adubos no Desenvolvimento da Palma Forrageira. Revista Brasileira de Agropecuária, v. 45, n. 2, p. 123-130, 2020.

MARQUES, O. F. C., GOMES, L. S. DE P., MOURTHÉ, M. H. F., BRAZ, T. G. DOS S., & PIRES NETO, O. DE . S. Palma Forrageira: Cultivo e Utilização na Alimentação de Bovinos. Caderno De Ciências Agrárias, 9(1), 75–93, 2017.

ANDRADE, C. M. S.; SILVA, J. R. F.; LIMA, A. P. Desertificação no Semiárido Brasileiro: Causas, Consequências e Estratégias de Mitigação. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 13, n. 5, p. 2134-2148, 2020.

BATISTA, M.A., INOUE, T.T., ESPER NETO, M., and MUNIZ, A.S. Princípios de Fertilidade do Solo, Adubação e Nutrição Mineral. In: BRANDÃO FILHO, J.U.T., FREITAS, P.S.L., BERIAN, L.O.S., and GOTO, R., comps. Hortaliças-fruto [online]. Maringá: EDUEM, 2018, pp. 113-162. ISBN: 978-65-86383-01-0.

OLIVEIRA, M. A.; PEREIRA, R.; COSTA, J., Avaliação de Adubos Orgânicos no Cultivo da Palma Forrageira. Cadernos de Agronomia, v. 12, n. 4, p. 98-104, 2021.

SILVA JÚNIOR, J. A. Produção de Mudas de Palma Forrageira Miúda (Nopalea cochenilifera) com Diferentes Números de Gemas e Substratos. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) – Universidade do Estado da Bahia, Campus IX, Barreiras, BA, 2019.

RAMOS, J. P. de F. et al. Crescimento da Palma Forrageira em Função da Adubação Orgânica – Vegetative growth of cactus forage depending on organic fertilization. REDVET – Revista Electrónica de Veterinaria, v. 16, n. 12, 2015.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Projeções da População, Urbana e Rural. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Seção do site do IBGE.

MOREIRA, A., et al, Influência da Relação Cálcio: Magnésio do Corretivo na Nodulação, Produção e Composição Mineral Da Alfafa, Nutrição Mineral, Scielo, Universidade Federal de Lavras, Lavras – MG, 1999.

PEIXOTO, M. J. A. et al. Características Agronômicas e Composição Química da Palma Forrageira em Função de Diferentes Sistemas de Plantio. Archivos de Zootecnia, v. 67, n. 257, p. 35-39, 2018.

FAQUIN, V., Diagnose do Estado Nutricional das Plantas, Curso de Pós-Graduação ” Lato Sensu ” (Especialização) a Distância Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas no Agronegócio, Universidade Federal de Lavras, Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FAEPE, Lavras – MG, 2002.

ARAUJO FILHO, J.T. Efeitos da adubação fosfatada e potássica no crescimento da palma forrageira (Opuntia fícus-indica Mill.) – Clone IPA-20. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, 78f. 2000.

BARROS É. J. F. C., Fertilidade do solo e Nutrição das plantas, Escola de Ciências e Tecnologia Departamento de Fitotecnia, Évora, 2020.

CAVALCANTE, L. A. D.; SANTOS, G. R. de A.; SILVA, L. M.; FAGUNDES, J. L.; SILVA, M. A. da. Respostas de Genótipos de Palma Forrageira a Diferentes Densidades de Cultivo. Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 44, n. 4, p. 437-444, 2014.

PEIXOTO, M. J. A. Crescimento Vegetativo, Produção e Composição Químico-bromatológica da Palma Forrageira Consorciada com Cajá (Spondias spp). Tese (Doutorado em Zootecnia) – Programa de Doutorado Integrado em Zootecnia, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade Federal da Paraíba, Fortaleza, 2009.

NETO, J. A. S.; FILHO, E. S C.; ARAÚJO, H. R. Potencial das Cactáceas como Alternativa Alimentar para Ruminantes no Semiárido: Mandacaru, Ovinos, Palma Forrageira. Nutritime Revista Eletrônica, Viçosa, v. 12, n. 6, p. 4426-4434, nov./dez. 2015

FERREIRA, A. C. Alimentação de Ruminantes com Palma Forrageira no Semiárido Brasileiro. Revista de Nutrição Animal, v. 15, n. 3, p. 230-245, 2022.

INCAPER, Instituto Capixaba de Pesquisa. PALMA-FORRAGEIRA Potencialidades para as propriedades rurais do Espírito Santo. Revisão Textual: Marcos Roberto da Costa. Documentos n°275 ISSN: 1519-2059 Editor: Incaper Tiragem: 1500 Vitória – ES, Outubro, 2020.

SILVA, R. C., Clima da Bahia, Info Escola, 2018. Disponível em: https://www.infoescola.com/geografia/clima-da-bahia/.

SILVA, E. A. da et al., Teores de Proteína Bruta para Bovinos Alimentados com Feno de Tifton 85: Consumo e Digestibilidades Total e Parcial. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 36, n. 1, p. 242-250, fev. 2007.

INCAPER, Instituto Capixaba de Pesquisa. PALMA-FORRAGEIRA Opção e Potencialidades para Alimentação Animal e Humana em Propriedades Rurais do Estado do Espírito Santo, Revisão Textual: Raquel Vaccari de Lima, Documentos N° 276 ISSN 1519-2059, Editor: Incaper Tiragem: 1500 Vitória – ES, Dezembro, 2020

LACERDA, M. M., Bases Geográficas dos Problemas do Nordeste, Revista Brasileira de Geografia, outubro-dezembro de 1962.

MALAVASI, A., QUEIROZ, M. A. Subsídios para Criação e Implantação, Instituto Nacional de Desenvolvimento do Semi-Árido Documento Preliminar para Discussão, Abril, 2003.

MARCONATO, C., Salva de palmas. Sistema de cultivo desenvolvido pelo agrônomo, Paulo Suassuna multiplica a produtividade, incentiva a criação de agroindústrias e gera renda no sertão paraibano. Revista globo rural. Edição 272, 2008.

MEDEIROS S. M., MOREIRA A. E., FERREIRA C. L. G., PATTO N. L., RAMON C. P., Aspectos Gerais da Palma Forrageira e Alternativas de Manejo: Uma Associação do Hidrogel Agrícola e da Adubação Foliar, Cactáceas, Pecuária, Polímero, Semiárido, Ruminantes. Revista Eletrônica Nutritime, vol. 17, Nº 02, ISSN: 1983-9006, mar/abr de 2020.

MELO, A. A. S. et at., Substituição Parcial do Farelo de Soja por Uréia e Palma Forrageira (Opuntia fícus indica Mill) em Dietas para Vacas em Lactação, Desempenho. Revista Brasileira de Zootecnia, v.32, n.3, p.727-736. 2003.

MURILO, S. A. S. A Região Semiárida do Nordeste do Brasil: Questões Ambientais e Possibilidades de uso Sustentável dos Recursos. Rios Eletrônica- Revista Científica da FASETE. 5 dezembro de 2011.

COSTA, R. F.; ALMEIDA, M. A.; FERREIRA, L. C. Características Adaptativas e Nutricionais da Palma Orelha de Elefante no Semiárido. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 49, n. 1, p. 80-95, 2020.

OLIVEIRA, P. S.; LIMA, G. T. Valor Nutritivo da Palma Orelha de Elefante para Ruminantes. Revista de Nutrição Animal, v. 12, n. 2, p. 110-125, 2019.

NASCIMENTO, W.L. et al., Características estruturais de palma forrageira submetida à adubação orgânica, mineral e frequência de corte. XIII Jornada de ensino, pesquisa e extensão – JEPEX – UFRPE: Recife, 09 a 13 de dezembro 2013.

PEREIRA, E. S. et al., Importância da Inter-relação Carboidrato e Proteína em Dietas de Ruminantes. Semina: Ciências Agrárias, v. 26, n. 1, p. 125-134, jan./mar. 2005.

SILVA, V. M. P. Erosão Hídrica no Semiárido do Brasil. 2023. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2023.

RODRIGUES, D. P. E., Características Morfológicas, de Rendimento e Nutricionais da Palma Forrageira Sob Diferentes Espaçamentos e Doses de Esterco, Itapetinga Bahia – Brasil, 2011.

SILVA, J. P.; ALMEIDA, R. M. Degradação dos Solos no Semiárido Brasileiro: Causas, Consequências e Medidas de Recuperação. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 42, n. 2, p. 129-144, 2018.

SANTOS, D. C. et al., Manejo e Utilização da Palma Forrageira (Opuntia e Nopalea) em Pernambuco. Recife: IPA, 2006.

ANDRADE, C. M. S.; OLIVEIRA, A. P.; LIMA, R. S. Características Nutricionais da Opuntia ficus-indica na Alimentação de Ruminantes. Revista de Nutrição Animal, v. 12, n. 4, p. 198-210, 2020.

SANTOS, L. C.; PEREIRA, F. A.; COSTA, J. M. Variedades de Palmas Forrageiras no Semiárido Brasileiro. Revista de Agropecuária Sustentável, v. 8, n. 2, p. 123-136, 2021.

SILVA, J. R.; ALMEIDA, R. M.; RIBEIRO, T. C. Manejo e Utilização da Nopalea cochenillifera na Alimentação de Ruminantes. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 48, n. 6, p. 450-465, 2019.

SANTOS, D. C.; TAVARES FILHO, J. J., Estudo Comparativo das Cultivares de Palma Forrageira “Gigante”, “Redonda” (Opuntia ficus-indica Mill) e “Miúda” (Nopalea cochenillifera Salm-Dick) na Produção de Leite. Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia, v.19, n.6, p.504-511, 1990.

SANTOS, E. A. V., Desenvolvimento de Métodos de Nucleação com Mix de Plantas Xerófilas para Recuperação de Áreas em Processo de Desertificação. Picuí, 2018.

SANTOS S. M., Palma Forrageira: Aspecto do Cultivo e Desempenho Animal. Alimentação, Forragem, Nutrição. Revista Eletrônica Nutritime Vol. 14, Nº 04, jul./ago. ISSN: 1983-9006. 2017.

LARA. O. Q., et al. Esterco de Ave como Alternativa à Adubação Convencional de Brachiaria brizantha no Estado de Rondônia (Zona da Mata), Fazenda Experimental da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Rolim de Moura – RO, 2015.

SANTOS, L. C.; ALMEIDA, F. T.; PEREIRA, V. A. Efeito dos Nutrientes Minerais no Desenvolvimento da Palma Forrageira. Revista de Nutrição Animal, v. 21, n. 2, p. 115-130, 2022.

MARTINS, C. F.; COSTA, A. L.; FERREIRA, T. M. Papel dos Micronutrientes na Palma Forrageira e suas Implicações na Produtividade. Revista de Ciência Agrícola, v. 17, n. 3, p. 155-170, 2021.

LIMA, T. M.; ALMEIDA, R. M. Usos da Palma forrageira na Alimentação de Ruminantes e Recuperação de Áreas Degradadas. Revista Brasileira de Agricultura e Pecuária, v. 21, n. 1, p. 75-89, 2023.

FERREIRA, A. C.; SOUSA, J. R.; MARTINS, L. F. Flexibilidade e Aplicações da Palma Forrageira na Nutrição Animal. Revista de Nutrição Animal, v. 19, n. 2, p. 150-165, 2022.

SANTOS, L. C.; PEREIRA, F. A. Palma Forrageira: Benefícios e Práticas de Manejo na Recuperação de Áreas Degradadas. Revista de Ciência Ambiental, v. 17, n. 3, p. 190-205, 2021.

SOUZA, J. M.; BARROS, F. R. Nutrição e Adubação da Palma Forrageira. Revista de Ciência Agronômica, v. 46, n. 4, p. 778-785, 2015.

LIMA, P. C.; NOGUEIRA, R. J. M. C.; SANTOS, M. A. L. Cactáceas no semiárido: importância, manejo e adubação. Acta Scientiarum Agronomy, v. 37, n. 4, p. 445-454, 2016.

ARAÚJO, L. F.; PEREIRA, J. M.; CARVALHO, T. L. Benefícios da Produção Agrícola no Semiárido Nordestino: Adaptação e Sustentabilidade. Revista Brasileira de Agricultura Sustentável, v. 14, n. 3, p. 145-160, 2021.

SILVA. M. S., Efeitos de Esterco Bovino em Atributos Químicos e Físicos do Solo, Produtividade de Milho e Créditos de Nitrogênio, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Jaboticabal, Jaboticabal – SP, 2018.

COSTA, R. M.; ALMEIDA, P. L. Características Climáticas e Desafios Hídricos de Feira de Santana, Bahia. Revista de Climatologia e Recursos Hídricos, v. 17, n. 2, p. 45-58, 2021.

ALMEIDA, J. H.; LIMA, C. F..; SILVA, R. A., Influência da Adubação na Qualidade Nutricional da Palma Forrageira. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 52, n. 1, p. 45-52, 2023.

RIBEIRO, C. E.; COSTA, L. M., Avaliação das Propriedades Nutricionais da Palma Forrageira em Diferentes Regimes de Adubação. Journal of Animal Science, v. 47, n. 3, p. 78-85, 2022.

OLIVEIRA, M. A.; FREITAS, A. P.; LIMA, C. E., Correlação entre Massa Seca e Fibra em Detergente Ácido em Forragens. Revista Brasileira de Ciência Animal, v. 31, n. 2, p. 112-119, 2022.

MARTINS, J. P.; PEREIRA, L. F. O Relevo de Feira de Santana e suas Implicações na Agricultura e Urbanização. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 33, n. 1, p. 75-88, 2020.

ANEXOS

ANEXO A – ANÁLISE DE SOLO

ANEXO B – TABELA DE NUTRIENTES EXIGIDOS PARA PALMA ORELHA DE ELEFANTE (Opuntia stricta Howard)

ANEXO C – TABELA DE MÉDIA DAS VARIÁVEIS DE DESEMPENHO FÍSICO DA PALMA FORRAGEIRA SOB DIFERENTES FONTES DE NUTRIENTES