REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/dt10202501301258

Daniel Inácio da Silva

Orientador(a): Mariana Crespo

RESUMO

Introdução: O suicídio é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. É a segunda maior causa mundial de mortes evitáveis entre pessoas de 15 a 29 anos, somando aproximadamente 800 mil casos de mortes no mundo todo, sendo que 75% destes estão concentrados em países considerados de baixa renda. Estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. As mortes por suicídio se tornam mais preocupantes se observar que se trata de um tipo de morte que pode ser evitada, sendo que nove a cada dez casos podem ser evitados, caso se proporcione intervenção adequada às pessoas com desespero e desesperança e apresentando pensamentos suicidas. Tendo em vista esse panorama, no Brasil, em 2015, por meio do Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), foi criada a iniciativa Setembro Amarelo que através de Estratégias Educativas, buscam ajudar as pessoas terem mais conhecimento sobre suicídio, instruir como prevenir e disponibilizar canais para procurar auxílio. Propõe-se associar o amarelo ao mês de setembro, criando, assim, uma marca, devido ao dia mundial de prevenção ao suicídio, que é celebrado no dia 10 de setembro. Objetivo: O presente estudo se propõe verificar se as estratégias educativas do Setembro Amarelo, realizadas em Belo Horizonte, apresentam impacto na redução do número de casos de suicídio. Metodologia: Buscar-se-á a liberação da base de dados da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, os números de notificação compulsória de casos de suicídio mês a mês, de janeiro a dezembro de 2018, 2019 e 2020, para fazer a comparação entre os anos e verificar se ocorre uma diminuição da curva de suicídios a partir de setembro, quando são realizadas as estratégias educativas do Setembro Amarelo. Serão feitas entrevistas dirigida, visando entender a percepção dos colaboradores do Centro de Valorização da Vida sobre a importância do Setembro Amarelo e solicitar os dados das buscas por atendimento, para saber se há um aumento da procura por auxílio para prevenção ao suicídio no mês de setembro e comparar com os outros meses do ano. Um crescimento na procura e uma diminuição na curva de número de casos podem significar que as estratégias educativas do Setembro Amarelo produzem impactos significativos. Resultados esperados: A hipótese de trabalho é que existe uma redução nos números de casos de suicídios, em decorrência das ações educativas realizadas no Setembro Amarelo, mostrando o impacto e a eficiência, de tais ações, em reduzir os casos de suicídio em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Palavras-chave: Suicídio, Estratégias Educativas, Setembro Amarelo.

Abstract

Suicide is a serious public health problem, it is the world’s second leading cause of preventable deaths among people aged 15 to 29, accounting for approximately 800,000 deaths worldwide, 75% of which are concentrated in low-income countries. It is estimated that every 40 seconds a person takes their own life. Deaths by suicide become even more worrisome if one observes that it is a type of death that can be avoided, with nine out of ten cases being preventable, if adequate intervention is provided for people with despair and hopelessness and with suicidal thoughts. In view of this scenario, in 2015 in Brazil, through the Centro de Valorização da Vida, the Federal Council of Medicine and ABP (Brazilian Association of Psychiatry), the “Yellow September” initiative was created, which, through Educational Strategies, seeks to help people have more knowledge about suicide, instruct how to prevent it and provide channels to seek help. It is proposed to associate yellow with the month of September, thus creating a brand, due to the World Suicide Prevention Day, which is celebrated on September 10th.

The present study aims to verify if the educational strategies of Yellow September, carried out in Belo Horizonte, have an impact on reducing the number of suicide cases. Being able to release and use the database of Health Department in Belo Horizonte, the numbers of compulsory notification of suicide cases month by month, from 2018 to 2020 and make a comparison between the years and verify if there is a decrease in the suicide curve from September, when the educational strategies of the Yellow September are carried out. Directed interviews will be carried out in order to understand the perception of the employees of the “Centro de Valorização da Vida” on the importance of Yellow September and request data from the search for care, to find out if there is an increase in the demand for help for suicide prevention in the month of September and compare with the other months of the year. An increase in demand and a decrease in the number of cases can mean that the educational strategies of Yellow September produce significant impacts. The working hypothesis is that there is a reduction in the number of suicide cases as a result of the educational actions carried out in Yellow September, showing the impact and efficiency of such actions in reducing suicide cases in Belo Horizonte, Minas Gerais.

Keywords: Suicide, Educational Strategies, Yellow September.

1. INTRODUÇÃO

É a segunda maior causa mundial de mortes evitáveis entre pessoas de 15 a 29 anos em todo mundo, soma-se mais de 800 mil pessoas que perdem sua vida em decorrência dele, estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa comete tal ato, conforme relatos de Conforme Silva, Prates, Cardoso, & Rosas (2018). De acordo com Durkheim (2014) trata-se de um fenômeno mundial, e vem sido discutido em diversas culturas ao redor do mundo, sendo tratado por algumas como ato motivado pelo Demônio, em outras visto até como heroísmo, ou até mesmo doença da mente. Este fenômeno vem sendo pesquisado sobre várias óticas, desde perspectiva mágica, espiritual, social, biológica, psicológica, e histórico, até se tornar uma questão de saúde pública, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), conforme Botega (2015). Tendo em vista tais dimensões que tem se tomado durante os séculos, foram sendo formuladas estratégias para lidar e tentar combater tal fenômeno, o Suicídio.

De acordo com Botega (2015), o termo suicídio foi descrito pela primeira vez no século XVII, em substituição de homicídio de si próprio, recebendo, no nome, “sui = de si próprio; caedere = matar”, derivado do latim (p.15). Segundo Durkheim (2014 p.16), “chama-se suicídio todo caso de morte que resulta direta e indiretamente de um ato positivo e negativo realizado pela própria vítima, e que ela sabia que produziria esse resultado”. De acordo com o autor, trata-se de comportamentos realizados pelo sujeito, de forma ativa, cujo objetivo final é a morte, ou, até mesmo, a falta de comportamentos, ou seja, a passividade feita de forma consciente, em que o sujeito busca como finalidade dessa falta de atividade a morte.

Por observar a complexidade do fenômeno do suicídio e perceber os impactos socioeconômicos, Durkheim (2014) mostrava a importância de se quantificar os números e procurar compreender os fatores comuns para se buscar em cada país formas de controlar e reduzir os casos de suicídio.

Além de quantificar, através de dados estatísticos, entender tal comportamento através bases científicas, por meio de teorias baseadas em evidências, podem contribuir para compreender a dinâmica do suicídio e propor intervenções visando reduzir às ocorrências mortes por suicídio.

O comportamento suicida é bastante complexo. Ribeiro & Moreira, Marcelo (2018) apresentam fatores biopsicossociais em sua gênese, ou seja, uma interação de fatores sociais, da organização e da dinâmica social, em interação com fatores individuais, relacionados a questões biológicas, psicológicas e ambientais. Este conjunto de fatores pode contribuir para que os indivíduos tenham pensamentos de morte e tentem contra a própria vida.

Conforme Wenzel, Brown & Beck (2010), a teoria cognitiva comportamental estudou o comportamento suicida e chegou a importantes conclusões sobre um conjunto de fatores de risco, que, somados a um quadro de psicopatologia, podem ativar esquemas desadaptativos, aumentando a probabilidade de indivíduos chegarem a cometer suicídio. Trata-se de aspectos psicológicos, como: desesperança, cognições relacionadas ao suicídio, impulsividade, déficit de solução de problemas e atitudes disfuncionais. De acordo com Méa, Della, Sabrina, Vinícius, & Wagner (2015), com base na terapia cognitiva comportamental, buscaram-se levantar fatores que podem contribuir para o ato do suicídio. Por meio de pesquisas, encontrou-se um conjunto de padrões de cognições e emoções desadaptativas, que se traduzem em focar nos defeitos pessoais, ter vergonha de si, intolerância e sensibilidade à crítica, apresentação de sentimentos de inferioridade, de rejeição, de ser uma pessoa ruim, problemática e, dessa forma, não desejada e indigna de amor.

De posse de como buscar os dados estatísticos sobre casos de suicídio e sobre a compreensão de sua dinâmica teórico explicativa, Botega (2015) relata que a OMS deixou a cargo ficam a cargo de todos os países a buscarem a identidade de tal fenômeno em seu contexto e entender seu perfil sociodemográfico, pois em cada cultura, conforme levantou Durkheim (2014) apresentam suas crenças e estigmas em cima do tema do suicídio e por isso precisa definir a forma e as estratégias que utilizará para tratar do comportamento suicida e reduzir as mortes por suicídio.

O Brasil ocupa o 8° lugar no ranking mundial, de acordo com Müller, Pereira& Zanon (2017). No Brasil, já se efetua o registro de dados relacionados a suicídio há alguns anos, e, de acordo com Botega (2014), de 1980 a 2006, houve um aumento de 29,5% nos casos. O autor relata que, em 2011, foram 9.852 casos notificados, estimando-se cerca de 27 mortes por dia. Já segundo Marcolan, & Silva (2019), o Brasil registrou 183.484 mortes por suicídio no período entre 1996 e 2016, com aumento de 69,6% de casos neste período. Já conforme levantado pelo Ministério da Saúde (2018), foi relatado que, entre 2007 e 2016, houve um aumento de 16,8% na taxa de mortalidade por suicídio por 100 mil habitantes, sendo que, em 2015, foi notificado que 11.178 pessoas tiraram a própria vida, e, em 2016, 11.433 pessoas.

Conforme Botega (2014), no Brasil, o perfil sociodemográfico, em sua grande maioria, os casos de suicídio envolvem homens, idosos e indígenas, sendo que os fatores levantados como os mais comuns são o uso de substâncias químicas e transtornos mentais, como depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia. Os meios usados para concretizar a ação geralmente dependem de cada região e da disponibilidade, sendo que, enforcamentos, arma de fogo, envenenamento e uso de medicações estão entre os mais listados, com certas diferenças entre homens e mulheres.

Em posse de tais dados faz-se necessário não somente teorizar, mas também realizar algo na prática, criando estratégias de políticas públicas, com investimentos financeiros para estudos, pesquisas e intervenções que apresentem efeitos e resultados na redução dos casos de suicídio.

Em 2015, foi instituído, conforme Bezerra & Silva. (2019), o projeto Setembro Amarelo, visando educar a população sobre o autoextermínio. De acordo com a descrição de Oliveira, Nóbrega, Gusmão, Santos & Franklin (2020), a iniciativa “Setembro Amarelo” trata-se de um projeto criado pelo Centro de Valorização da Vida que tem por objetivo falar sobre iniciativas educativas relativas ao suicídio. Teve início, no Brasil, em 2015, por meio do Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria. Segundo Lorenzett (2019) a campanha foi criada com o objetivo de falar sobre suicídio e ajudar as pessoas a quebrarem os tabus sobre o assunto, com estratégias educativas de disseminação do conhecimento, auxiliando na mudança dos pensamentos suicidas, para as pessoas não passarem ao ato. Além disso, a estratégia visa alcançar a população em geral, trazendo mais informações e mais conhecimento sobre os sinais, mostrando os recursos que podem ser procurados para ajudar na intervenção e na redução, de fato, do número de casos de suicídio. Busca um canal de atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana, para quem deseja conversar sobre o desejo de morrer, e também informações sobre sinais e sintomas. Acesso a matérias e esclarecimentos acerca da iniciativa do Setembro Amarelo e sua relevância.

Fica a questão principal: tendo em vista o fenômeno mundial do suicídio e as tentativas contra a própria vida, seus impactos sociais e econômicos, as estratégias de educação visando à conscientização para prevenção, realizadas no Setembro Amarelo, são suficientes para reduzir os números de casos de suicídio em Belo Horizonte?

Uma das motivações da realização da pesquisa sobre suicídio se trata do contexto de trabalho do pesquisador, que é um dos maiores hospitais de trauma, urgência e emergência em Belo Horizonte Minas Gerais, e por acompanhar constantemente a internação de pessoas em decorrência de tentativas de autoextermínio. Então, foi levantada a questão: Quais medidas estão sendo adotadas para que os números de tentativas de suicídio e suicídio reduzam? Por isso, foi refletido que algo mais deveria ser feito, em nível social, levando-se em consideração os números de casos de suicídio no Brasil e no mundo. Tendo em conta os impactos do suicídio e suas tentativas, pode ser levantada outra questão: o que está sendo feito para reduzir os números de casos no País?

A relevância desta dissertação está na necessidade de se avaliar estratégias exitosas sobre a redução do número de casos de suicídio, buscando reforçá-las, caso o impacto esteja sendo positivo, ou propor mudanças, se não estiverem surtindo os efeitos desejados, levando-se em consideração que há uma grande necessidade de se intervir no fenômeno do autoextermínio e suas tentativas, para reduzir gastos públicos e possíveis impactos sociais. Analisar se as ações educativas do Setembro Amarelo são suficientes para reduzir o número de casos e verificar se são impactantes ou não na redução dos dados sobre suicídio e tentativas de autoextermínio, em Belo Horizonte, será relevante para a sugestão de medidas que funcionem efetivamente. Se for observado, a partir deste estudo, que as medidas são exitosas, apresentar-se-á uma iniciativa eficaz que poderá ser ampliada e aprimorada para a obtenção de mais e melhores resultados, com diminuição dos gastos com leitos e dos impactos sociais. Caso seja verificado que não há impactos relevantes, será uma oportunidade para a realização de mudanças de estratégias, sabendo-se que existe uma necessidade real de intervenção.

Essa iniciativa poderá proporcionar uma mudança de paradigmas de intervenção, ou fortalecimento desta, visto que o suicídio leva a vida de muitas pessoas, além de onerar o Estado com verbas que poderiam ser usadas para outros fins, como, por exemplo, em práticas que visem à preservação de vidas, propiciando, assim, a readequação dos investimentos financeiros públicos.

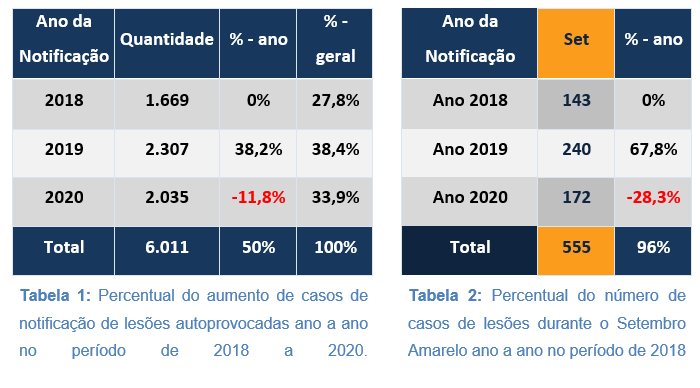

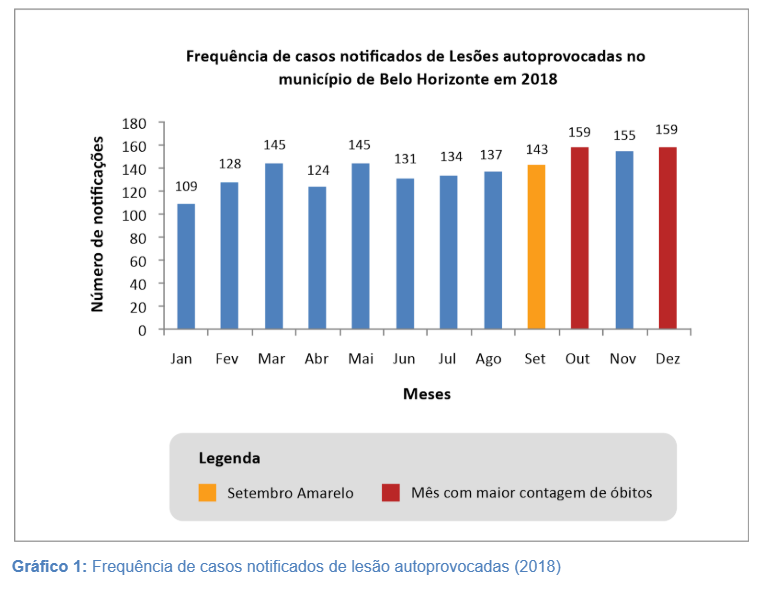

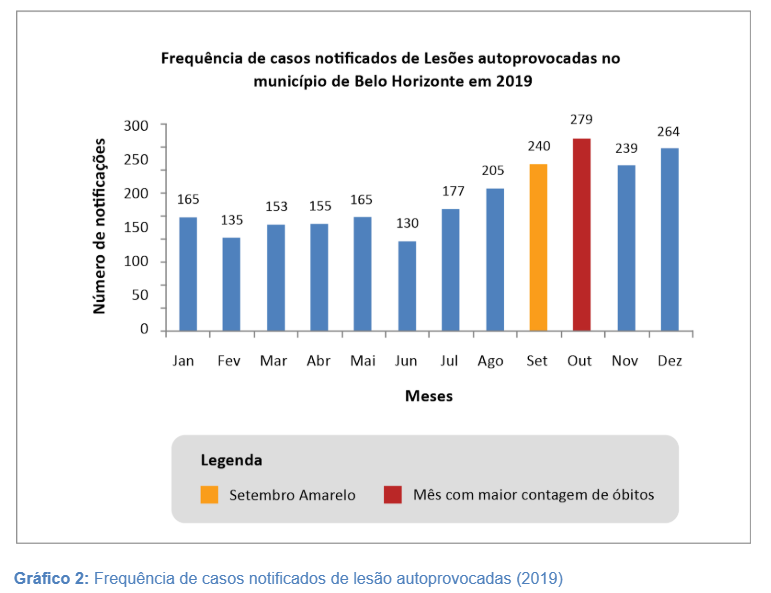

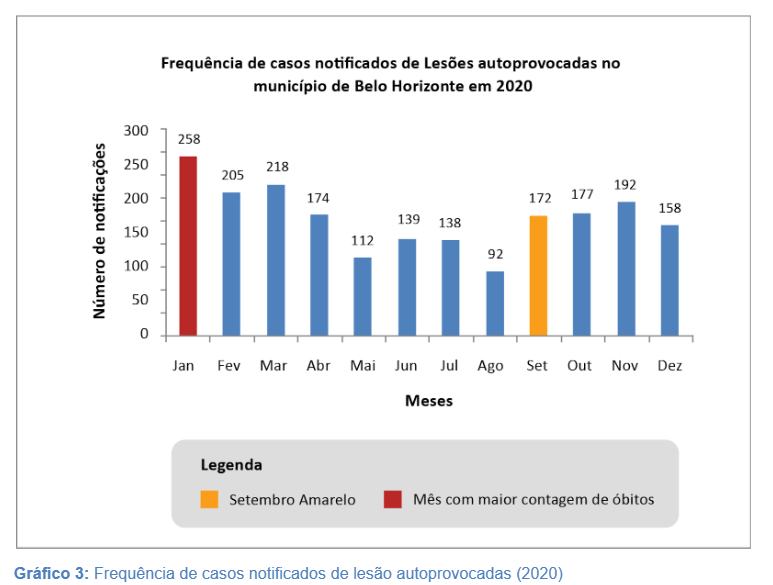

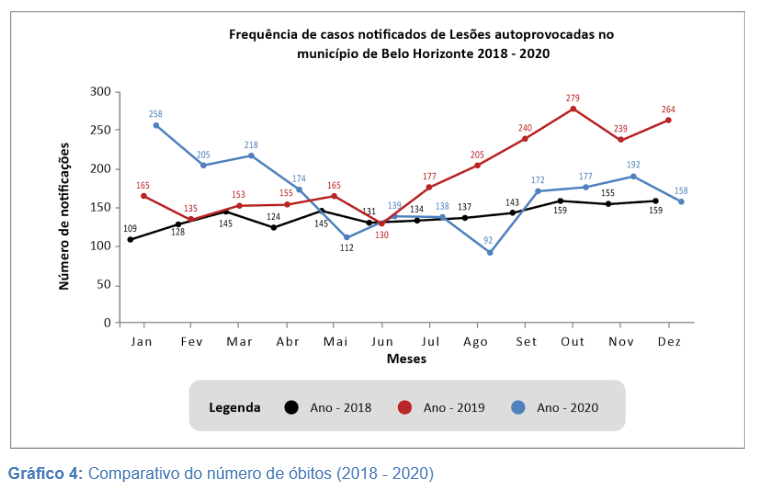

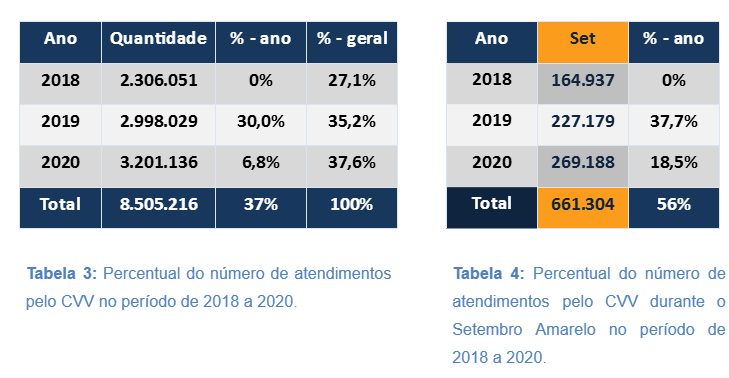

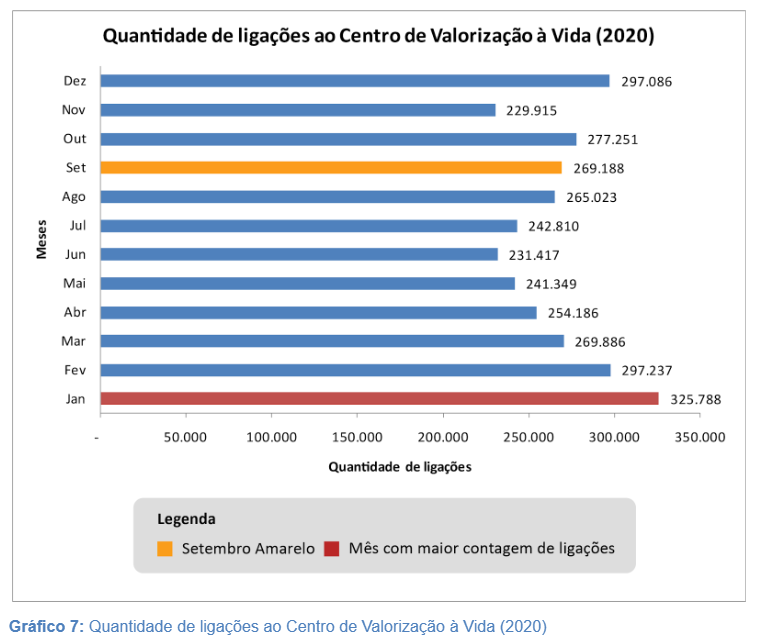

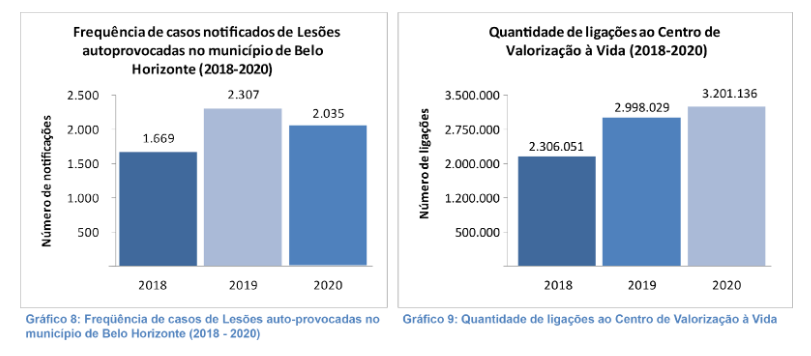

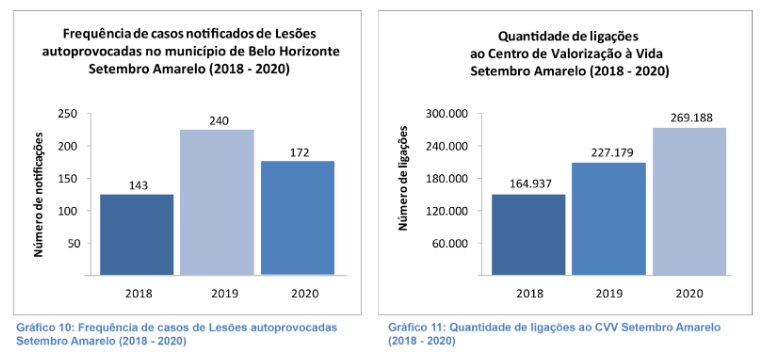

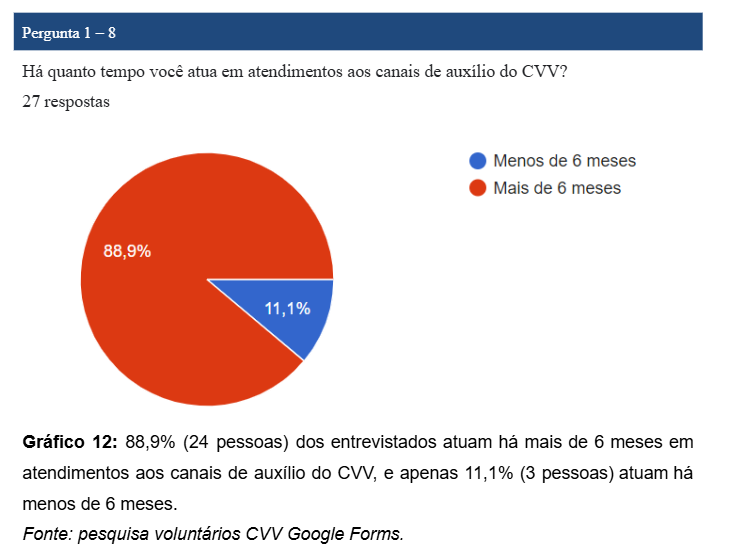

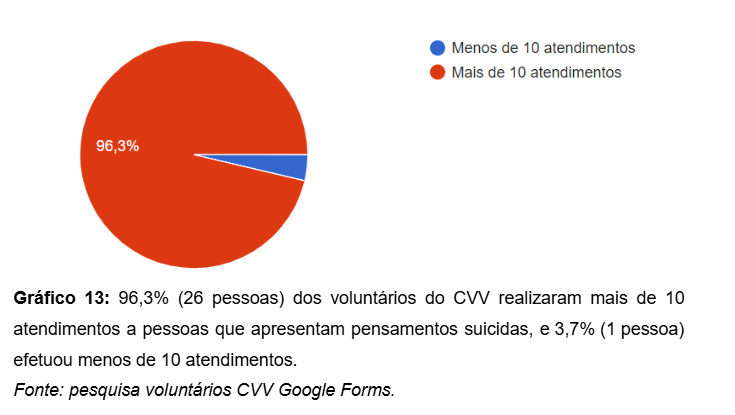

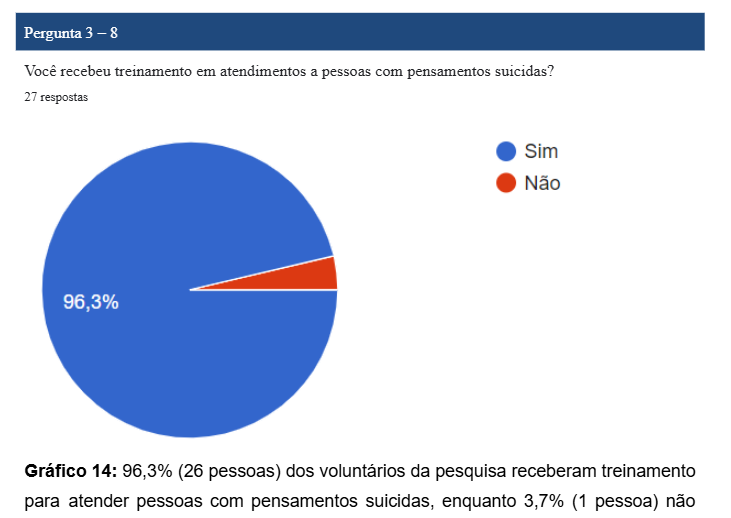

Esta pesquisa verificará os impactos da variável “estratégias educativas do Setembro Amarelo”, na variável “número de casos de suicídio e tentativas de suicídio”, sugerindo ampliação ou modificação da intervenção. Será realizada uma busca na base de dados da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, dados sobre óbitos por suicídio no período de 2018 a 2020. Será feito uma busca sobre o quantitativo de atendimentos realizados a pessoas com pensamentos suicidas pelo CVV nos período de 2018 a 2020. A Hipótese trabalhada é que, as Estratégias Educativas, realizadas nos ações do Setembro Amarelo, são eficientes a ponto de reduzir os números de casos de óbito por suicídio, sendo possível observar na curva de números óbitos que apresentarão uma redução a partir do mês de Setembro.

CAPÍTULO 1: PERSPECTIVA HISTÓRICAS DO SUÍCIDIO

O fenômeno do suicídio está presente na humanidade desde os povos primitivos até os tempos atuais. Cada cultura e momento histórico lidam com o tema de formas diferentes, atribuindo mais ou menos importância e considerando-o como algo condenável ou não, de acordo com o tempo histórico, com as crenças religiosas, morais, legais, políticas e econômicas. Trata-se de um tema bastante complexo e cheio de estigmas, pois traz em si a questão da morte e, ainda mais, a morte causada pelo próprio indivíduo.

Antes de localizar o suicídio na história, é necessário discutir sobre a definição de tal fenômeno e entender um pouco sobre sua complexidade. De acordo com Botega (2015), o termo foi descrito pela primeira vez no século XVII, em substituição de homicídio de si próprio, recebendo, no nome, “sui = de si próprio; caedere = matar”, derivado do latim (p.15). No decorrer do tempo, foi sendo modificado, buscando-se delimitar seu significado, visando classificar as mortes que apresentavam características semelhantes.

Alguns pesquisadores se debruçaram sobre o tema do suicídio a fim de compreender, nomear e delimitar seu conceito. Dentre eles, Émile Durkheim (1858-1917), um importante sociólogo, que contribuiu com respeitáveis discussões sobre o alcance do suicídio, propondo uma definição que compreendesse questões individuais e sociológicas do fenômeno. Segundo Durkheim (2014 p.16), “chama-se suicídio todo caso de morte que resulta direta e indiretamente de um ato positivo e negativo realizado pela própria vítima, e que ela sabia que produziria esse resultado”. De acordo com o autor, trata-se de comportamentos realizados pelo sujeito, de forma ativa, cujo objetivo final é a morte, ou, até mesmo, a falta de comportamentos, ou seja, a passividade feita de forma consciente, em que o sujeito busca como finalidade dessa falta de atividade a morte. Ao apresentar tal definição, Durkheim trouxe à tona que fazer algo para tirar a própria vida, de forma consciente, é considerado suicídio, colocando em questão que, algumas vezes, o indivíduo apresenta um grande desapego à vida, sendo considerado também suicídio ele se deixar morrer de modo consciente.

Em concordância com Durkheim, Borba & Cunha (2016) definem suicídio como uma lesão autoprovocada, de forma intencional, com o objetivo de causar a morte, considerando que se trata de uma questão complexa, que afeta todas as culturas, e que suas causas são multifatoriais, assim como os fatores biopsicossociais. Observa-se que Borba e Cunha deixam de citar atitudes passivas que são consideradas por Durkheim, mas ambos os autores apontam fatores sociais que podem contribuir para tal ato, e não somente aspectos individuais, pois acreditam ser este um fato bem complexo e que deve ser considerado e estudado em sua complexidade, para que se aborde e busque soluções levando-se em consideração a totalidade desta questão. Para se considerar a construção do termo e compreender como foi sendo construído, delinear-se-á um pouco da história do suicídio na humanidade.

1.1 Suicídios na História

Desde um costume realizado como sacrifício aos deuses em rituais tribais, passando por questões sociais, políticas, religiosas, tratadas pela igreja como influência do demônio, e, contemporaneamente, visto pela medicina como adoecimento da mente, sendo tratado como questão de saúde pública, o suicídio esteve presente na humanidade. Sua importância como algo a ser evitado ou, às vezes, até incentivado depende muito do período histórico e do contexto socioeconômico e cultural.

1.2 Povos primitivos

De acordo com Botega (2015), na história dos povos, havia algumas crenças relacionadas com a morte autoinfligida. Por meio do autoextermínio, acreditava-se que eram feitos sacrifícios aos deuses como forma de se obter favores das divindades, para evitar a fúria destes sobre a Terra, buscando, também, uma forma de encontrar o paraíso e alcançar a vida eterna.

O autor supracitado ainda afirma que as crenças mágicas e espirituais relacionadas à morte eram bastantes presentes na vida dos povos primitivos. Havia a crença de que os espíritos dos mortos poderiam atormentar os vivos, causando-lhes algum prejuízo, principalmente quando eram mortes autodirigidas. Para que os espíritos dos mortos não causassem mal, era incentivado que outras pessoas da família tirassem a própria vida, para que o espírito destas pudesse destruir o espírito oponente. Em outros casos, as pessoas de idade avançada eram levadas a cometer suicídio, pois acreditava-se que elas eram um fardo social e, fazendo tal “ato de benevolência”, estariam contribuindo com toda a população. Os atos mencionados apresentam características religiosas e culturais nos quais o suicídio apresentava características aceitas e, às vezes, até incentivadas, como forma de contribuir para a sobrevivência e o desenvolvimento social e também para preservar costumes e rituais.

1.3 Grécia antiga

A Grécia Antiga foi uma época ainda permeada pela relação com os deuses, mas já evoluindo para um discurso filosófico e social, conforme citado por Botega (2015) e Rivera & Gonzalo (2015). Inicialmente, o suicídio era tolerado, desde que não fosse feito como uma tentativa de afronta aos deuses, sendo que, caso fosse considerado um ato de rebeldia às divindades, o cadáver era sepultado de maneira incomum, sendo realizadas mutilações no corpo, que era enterrado separadamente dos corpos dos demais cidadãos. Em algumas ocasiões, o Estado, de certa forma, teria o poder de conceder ao sujeito o direito de tirar a própria vida, desde que passasse por avaliação do próprio Estado. Dessa forma, sendo analisadas as causas, se fosse constatado que o sujeito teria o direito de tirar a própria vida, concediam-se os meios para isso. Com o passar dos anos, com os discursos filosóficos e políticos já mais desenvolvidos, tornou-se um discurso de caráter sociopolítico, em que Sócrates e Platão apresentavam seus posicionamentos. Platão considerava aceitável, dependendo da situação de sofrimento do indivíduo; e Sócrates apresentava-se contra tal ato, mas ironicamente tirou a própria vida. Aristóteles, por sua vez, julgava uma fraqueza dos indivíduos e um insulto ao Estado, pois este seria enfraquecido por perdas de pessoas que poderiam ser úteis à sociedade.

1.4 Roma

No período Romano, de acordo com Silva & Dabat (2009), houve fases divergentes, entre tolerar ou não o autoextermínio. O que se observa nos relatos das autoras é que, na Roma Antiga, nem sempre se tratava de algo que era punível com sansões legais; a morte por suicídio poderia até ser validada, desde que ocorresse por razões criteriosas, geradas por infortúnios e sofrimento. Havia preocupação, também, com o enfraquecimento do Estado e suas riquezas, sendo que o ato era proibido a escravos, soldados e criminosos. Já na fase imperial de Roma, conforme relatam Botega (2015) e Barbagli (2019), os direitos de decidir sobre a própria vida começaram a se modificar, e, por causa de doenças, guerras e falta de alimento, o que gerou muitas mortes, a mão de obra começou a diminuir, afetando o Estado. Dessa forma, tirar a própria vida começou a ser visto como algo imoral. Por isso, como tentativa de conter as mortes por suicídio, as pessoas que tiravam a própria vida eram condenadas, e seus familiares eram punidos, perdendo os direitos aos bens de seu ente.

Roma chegou ao período em que o cristianismo começou a ganhar força, quando tiveram início longos debates e reflexões acerca do suicídio. De acordo com Silva & Dabat (2009), as discussões eram voltadas a questões relacionadas aos sacrifícios em favor das causas cristãs, onde pessoas se entregavam voluntariamente à morte em favor de seus irmãos de Fé, como prova de amor a Deus e ao cristianismo. Conforme Botega (2015), neste contexto de grandes debates, surge Santo Agostinho, um teólogo de prestígio da época, que colocou em questão a vida como um dom divino e que, por ter sido dada por Deus, somente Ele poderia tirá-la. Dessa forma, mesmo estando em algum tipo de dor ou sofrimento, acabar com a própria vida contrariaria os preceitos divinos, e quem fizesse tal ato poderia sofrer aflições por toda a eternidade, fazendo com que a atitude de se matar começasse a ser vista como pecado grave.

Segundo Rivera e Gonzalo (2015), na Idade Média, os debates não pararam. Igreja e Estado, respaldados por crenças filosóficas, religiosas e morais, buscavam formas de conter e desaconselhar a morte voluntária. Por meio dos concílios, foram sendo criadas leis e, consequentemente, punições para quem cometesse autoextermínio. De acordo com Silva & Dabat (2009), no Concílio de Arles, em 452, o suicídio passou a ser crime impulsionado por forças demoníacas, sendo passível de punições. Os mesmos autores relatam que, nos concílios dos anos de 533, de Orleans; de Braga, em 563; de Auxerre, no ano de 578; e de Toledo, em 693, decidiu-se sobre o pecado contra Deus, devido à sacralidade da vida, perdendo-se os direitos a rituais da Igreja, como missas e cânticos, para os que concretizassem o ato suicida, e, para aqueles que cometessem alguma tentativa contra a própria vida, mas, de alguma forma, permanecessem vivos, eram excomungados da Igreja.

Conforme Botega (2015), no século XIII, Tomás de Aquino também deixou suas contribuições e refletiu sobre o autoextermínio em sua “Summa theologica”, ponderando que o suicídio não era um tipo de morte passível de arrependimento, sendo considerado pela Igreja uma das piores iniquidades contra o divino, pois as pessoas que cometiam tal ato estavam pecando por não acreditarem que Deus era bom e piedoso, e contra a Igreja, por não acreditarem em seu papel como representante de Deus na terra. Por esse motivo, se não era obra vinda de Deus, só podia estar inspirada no demônio. Ainda de acordo com o autor citado acima, com a influência da igreja, a legislação civil acrescentou que, além das consequências religiosas, seriam impostas punições materiais. O suicida era tido como consciente do que havia feito, por isso suas propriedades seriam apreendidas pela coroa, e seus herdeiros perderiam o direito a suas heranças.

Observa-se, nessa época, uma grande influência da Igreja no que se refere ao suicídio, sendo que esse tipo de morte foi considerado obra do diabo, pois, se a vida era um dom divino, somente o demônio poderia colocar no coração das pessoas o desejo de tirar a própria vida. Isso porque os discursos religiosos pregavam que Deus, e somente Ele, tinha o poder de tirá-la.

1.5 Séculos XVII: Questão humana ou Divina?

Conforme Barbagli (2019), a humanidade passou dos debates religiosos sobre a morte autoinfligida para, no século XVII, iniciar um discurso sobre o homem e sua individualidade, começando a modificação entre um conflito entre Deus e o demônio, onde o homem seria, de certa forma, parte desta luta entre o bem e o mal, para uma questão mais humana, permeada por conflitos internos e pessoais. De acordo com Silva e Dabat (2019), nesse período histórico, com a divulgação da escrita e um maior acesso à história de personagens icônicos que tiraram a própria vida, as questões humanas voltaram a ser discutidas, e os dogmas religiosos relacionados ao suicídio, colocados em questão. Passou a se pensar na autonomia do homem sobre sua vida e a questionar seus direitos sobre decidir como lidar com seu sofrimento e suas questões, tendo a liberdade de escolha entre viver e morrer diante da dor.

Em Rivera & Gonzalo (2015), observa-se que, nos séculos XVII e XVIII, o suicídio, ainda sendo foco de muitos discursos e estigmas sobre punição ou não, além de envolver questões religiosas e humanas, no meio científico, considerava-se que ele era algo do corpo, relacionado com a mente. Falava-se se em melancolia, onde o vazio e o desespero se fazem presente; dessa forma, o ato de se matar seria algo mais complexo, devendo ser considerado de vários ângulos.

De acordo com Minois (1998), o Iluminismo, movimento filosófico dos séculos XVII e XVIII, fomentou ainda mais os debates sobre as questões humanas e a liberdade de escolha e direitos, onde as indagações sobre a questão de “ser ou não ser”, viver ou morrer, seja por sofrimento ou não, estavam nas mãos do próprio homem, não cabendo ao Estado ou à Igreja decidir ou julgar tal ato. Ilustrado por meio de encenações teatrais, nos livros e jornais da época, esse debate passou a ser uma questão humana e de saúde da mente, mesmo com estigmas ainda muito presentes, com uma conotação maior de liberdade e um discurso mais voltado para questões humanas e pessoais.

O autor supracitado aponta que os casos de suicídio começaram a aparecer mais, devido a certa romantização literária de histórias de autoextermínio e aos debates filosóficos, aumentando, possivelmente, sua divulgação e levando a um provável efeito de contágio. Nesse panorama, Barbagli (2019) coloca em questão o afrouxamento das punições e regras para quem se matava ou realizava alguma tentativa, declarando que as ideias iluministas geradas pelos franceses sobre liberdade, autonomia e direitos humanos geravam aumento do número de mortes por suicídio. Por meio da divulgação ou do afrouxamento das regras e leis, o fenômeno de mortes voluntárias continuava a existir, e os estudos sobre esse fato avançavam, visando entender do que se tratava e o que era necessário fazer para lidar com esse tipo de morte. Dos tempos modernos à atualidade.

No período anterior da História, percebe-se que houve uma modificação na forma de se julgar o suicídio, alterando-se de uma percepção religiosa para uma concepção mais humana, de uma visão de influência do demônio para o campo da mente e do adoecimento. A morte por autoextermínio deixa de ser somente um discurso religioso e passa para o campo filosófico-científico, e, neste contexto, entramos na Era Moderna. Conforme Botega (2015), no século XIX, a sociedade passava por um grande desenvolvimento. Foi uma época de revolução industrial e de mudanças na estrutura cultural e nas relações humanas. Nesse período, surgiu Emile Durkheim, um importante sociólogo da Era Moderna, afirmando que o suicídio não se tratava de uma questão religiosa e humana, mas sim social.

Durkheim buscou compreender o suicídio e suas causas, realizando, para isso, um estudo estatístico por meio de dados levantados sobre casos de suicídio no mundo, procurando identificar características comuns. O seu livro “O suicídio: Estudo de Sociologia” é um marco para o estudo do suicídio na modernidade, pois levanta questões individuais como a loucura, o que já era discutido por autores da época, mas também relata causas sociais e da estrutura da cultura, que podem contribuir para que o sujeito chegue a tal ponto.

De acordo com Durkheim (2014), existem quatro estados mentais que levam ao suicídio: o maníaco, no qual delírios, alucinações, ideias e sentimentos confusos de grandeza podem levar a um ato impulsivo, que ocasiona a morte. O suicídio melancólico: estado ligado à tristeza extrema e à depressão, onde o sofrimento, a dor constante, o pessimismo, a anedonia e a falta de esperança podem contribuir para que a pessoa tire a própria vida. O suicídio obsessivo: os pensamentos obsessivos, ou seja, ideias repetitivas e intrusivas sobre morte fazem com que o sujeito se veja tomado por grande ansiedade e em uma luta interna contra os pensamentos de morte que invadem a mente dele, que, em um certo momento, acaba perdendo as forças para lutar e tenta se matar. O suicídio impulsivo: não tem motivações identificáveis ou um planejamento em si; o sujeito é inundado por um impulso, uma ideia fixa que o leva a cometer o suicídio em um rompante de impulsividade.

Apesar de identificar estados de doenças, de acordo com os discursos vigentes da época, Durkheim (2014) relata que pode haver indivíduos saudáveis mentalmente que se matam. Descreve que esses e outros fatores, combinados com as estruturas sociais, podem contribuir para que as pessoas se matem, apontando que o crescimento e o desenvolvimento social, as pressões das regras sociais, a moral social vigente, a estrutura social e suas características e a forma como tudo isso é imposto ao sujeito podem levá-lo a tirar a própria vida. Desse modo, amplia-se o olhar sobre o fenômeno deste tipo de morte, que, antes, era restrito à visão religiosa de pecado e, posteriormente, à loucura e à criminalização; mas, agora, com Durkheim, mostra-se um fenômeno também social.

Avançando na história da humanidade, ainda na Modernidade e, em seguida, na Pós-Modernidade, foram travados grandes debates e dilemas sobre a morte por suicídio, buscando-se a ampliação de seu entendimento e aprofundando na compreensão de seus fatores religiosos, mentais e sociais. Na Era Moderna e Pós-Moderna, vivenciou-se uma grande evolução tecnológica, onde a ciência e a tecnologia foram se ampliando, criando formas mais atualizadas de se quantificar e estudar os dados sobre morte por suicídio, levando à percepção de que se trata um assunto multifatorial e multicausal.

De acordo com Barbagli (2019), alguns estudiosos começaram a buscar dados estatísticos de alguns países sobre a morte por autoextermínio e concluíram, por meio desse levantamento, que os números eram crescentes em vários lugares do mundo. Durkheim, em seus estudos, chegou a conclusões parecidas, ilustrando seus achados através de dados estatísticos, relatados em seu livro mencionado anteriormente. O aumento do número dos casos o fez levantar a seguinte questão: que medidas serão tomadas pelas sociedades para fazer algo a respeito? Será tal fato tomado como algo natural? Não se dará valor ou se observará como um fenômeno, com sua devida importância, e se buscará, no meio das sociedades, formas de se evitar? Esses questionamentos foram estudados por Durkheim e têm instigado autores atuais a buscar respostas para eles.

Conforme Botega (2015), com o maior avanço da tecnologia, com mais preocupações sociais em relação às questões relacionadas à saúde, levando-se em consideração que o número de casos tem crescido com o passar dos anos, o suicídio passou a ser uma questão de saúde pública. De acordo com o autor supracitado, a Organização Mundial da Saúde (OMS), no ano de 1990, começou a divulgar dados com mais regularidade, e os países iniciaram mais estudos científicos para abordar o suicídio, sendo que, já sob a ótica da saúde mental, começaram a ser construídas estratégias para se combater a expansão do suicídio no mundo. A OMS elaborou orientações sobre estratégias e ações a serem adotadas pelos países, norteando, por meio de estudos baseados em evidências, as maneiras de se evitar e priorizar a questão do suicídio nos países. Movidos pela iniciativa da OMS, outros países têm buscado conhecer melhor os aspectos do suicídio, visando combater ou frear o aumento dos casos. Neste contexto, o Brasil está incluído como um dos países que buscam compreender e criar políticas públicas para combater a morte por autoextermínio e suas consequências.

Diante dos relatos históricos, observou-se que a morte voluntária, mais tarde chamada de suicídio, passou por momentos diversos na humanidade, seja por uma questão de heroísmo, de fé, de liberdade, autonomia, uma questão do demônio, de saúde ou social. É importante observar que é necessário discutir e buscar alternativas contra tal ato, pois os rastros históricos do suicídio, em sua grande maioria, não trazem uma carga de positividade, pelo contrário, os relatos encontrados mostram estigmas, dor e sofrimento, que, de acordo com Durkheim (2014), sendo definido como doença ou não, o suicídio trata-se de algo complexo, mas evitável.

Capítulo 2. O suicídio no Brasil

No século XIX, Durkheim (2014) mostrava a importância de se quantificar os números e procurar compreender os fatores comuns para se buscar em cada país formas de controlar e reduzir os casos de suicídio. No capítulo anterior, descreveu-se a preocupação da OMS em relação ao levantamento de dados estatísticos e estratégias sobre o suicídio, como forma de se entender e tentar lidar com esse fato, que passou a ser tratado como questão de saúde pública.

Conforme Silva, Prates, Cardoso, & Rosas (2018), o suicídio é a segunda maior causa mundial de mortes evitáveis entre pessoas de 15 a 29 anos, somando aproximadamente 800 mil casos de mortes no mundo todo, sendo que 75% destes estão concentrados em países considerados de baixa renda. Estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida, e os autores apontam que esses números podem ser ainda maiores devido a falhas nas notificações sobre esse tipo de morte no mundo.

De acordo com Tavares, Marti, Vinicius, Franciele, Edleusa, Jacira, Rodrigo, & Rosa (2020) a taxa média mundial de mortalidade é de aproximadamente 11,6 óbitos por 100 mil habitantes, mas, existe uma variação desta taxa em alguns lugares no mundo, os autores citam ainda, que o Leste Europeu, por exemplo, as taxas de mortalidade são superiores a 30 por 100 mil habitantes; nos países escandinavos, esses valores ficam em torno de 20, ao passo que, no Sul da Europa, não atingem 10 por 100 mil habitantes, em comparação com o Brasil no mesmo período avaliado pelos autores (2014), os números foram de 5,73 por 100 mil em todo território Brasileiro, sendo que existe uma diferença considerável entre outros países e o Brasil, mas, os números ainda continuam preocupantes.

O Brasil ocupa o 8° lugar no ranking mundial, atrás apenas da Índia, da China, dos Estados Unidos, da Rússia, do Japão, da Coreia do Sul e do Paquistão de acordo com Müller, Pereira & Zanon (2017), e, segundo os dados supramencionados, é possível notar a grande quantidade de vidas que estão sendo perdidas por um tipo de morte que pode ser evitada. Além disso, os mesmos autores questionam que, diante de um número alarmante de casos, medidas precisam ser tomadas por meio de políticas públicas, gerando informações com a finalidade de educar sobre o autoextermínio, com o intuito de que as pessoas tenham mais conhecimento e rompam os preconceitos, para que, dessa forma, reduza-se o número de casos.

Há alguns anos, o Brasil vem buscando compreender, por meio de levantamento de dados, análise e comparação destes, o comportamento suicida no país, tentando traçar um perfil epidemiológico que poderá contribuir com o entendimento do fenômeno e propor possíveis intervenções. De acordo com Félix, Oliveira, Lopes, Parente, Dias, & Moreira (2016), os fatores sociodemográficos mudam de acordo com cada cultura, sendo relevante que cada país compreenda seu contexto.

De acordo com Botega (2015), no Brasil, os dados relativos a casos de morte são coletados por meio de informações dos atestados de óbitos, sistema de informação e mortes e DATASUS do Ministério da Saúde – fontes importantes, que trazem informações pertinentes, mas que precisam ser aprimoradas para se obter dados mais próximos ainda da realidade. Conforme Marcolan, & Silva (2019), infelizmente ainda existe subnotificação no País, ou seja, dados que não são notificados devido à grande extensão geográfica, à precariedade de alguns municípios e também por causa dos estigmas relacionados a esse tipo de morte.

No Brasil, já se efetua o registro de dados relacionados a suicídio há alguns anos, e, de acordo com Botega (2014), de 1980 a 2006, houve um aumento de 29,5% nos casos. O autor relata que, em 2011, foram 9.852 casos notificados, estimando-se cerca de 27 mortes por dia. Já segundo Marcolan, & Silva (2019), o Brasil registrou 183.484 mortes por suicídio no período entre 1996 e 2016, com aumento de 69,6% de casos neste período.

Em estatísticas mais atuais do Setembro Amarelo, levantadas pelo Ministério da Saúde (2018), foi relatado que, entre 2007 e 2016, houve um aumento de 16,8% na taxa de mortalidade por suicídio por 100 mil habitantes, sendo que, em 2015, foi notificado que 11.178 pessoas tiraram a própria vida, e, em 2016, 11.433 pessoas. Nota-se, em uma comparação rápida, que os números de casos de mortes por suicídio vêm aumentando, e as estatísticas se referem a pessoas que tiram suas vidas por vários motivos, que, de alguma forma, poderiam ser evitados. Silva, Prates, Cardoso, & Rosas (2018) ressaltam a importância de se conhecer melhor as características sociodemográficas do suicídio no Brasil para que se possa fazer algo a respeito, levando-se em consideração que está havendo um aumento do fenômeno no país.

2.1 Identidades dos casos de suicídio no Brasil

Conforme os dados estatísticos descritos acima, já se sabe que houve um aumento no número de pessoas que se matam; mas quais são as características destas, ou seja, qual seu perfil?

De acordo com Durkheim (2014), o suicídio é um fenômeno social, e, por meio dessa premissa, ele buscou identificar características sociais comuns, ou o que ele chama de “leis principais”, para tentar compreender a dinâmica do suicídio e também ajudar os países a tomarem atitudes em relação a este. No entanto, sabemos que todos os países possuem características culturais, demográficas, morais e legais diferentes, o que faz com que, por mais que existam leis gerais, há também as especificidades de cada região.

Em princípio, serão descritas as características de forma geral, e, posteriormente, elas serão melhor detalhadas. Conforme Botega (2014), no Brasil, em sua grande maioria, os casos de suicídio envolvem homens, idosos e indígenas, sendo que os fatores levantados como os mais comuns são o uso de substâncias químicas e transtornos mentais, como depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia. Os meios usados para concretizar a ação geralmente dependem de cada região e da disponibilidade, sendo que, enforcamentos, arma de fogo, envenenamento e uso de medicações estão entre os mais listados, com certas diferenças entre homens e mulheres.

De acordo com Félix, Oliveira, Lopes, Parente, Dias & Moreira (2016), observando-se o perfil de indivíduos suicidas no Brasil, na maior parte dos casos, apresentam algum transtorno psiquiátrico, sendo a depressão a mais prevalente, havendo, também, transtornos de personalidade, uso de substâncias químicas, impulsividade, convívio com pessoas depressivas e com pensamentos de morte, o que pode contribuir para uma visão mais negativa do mundo, levando a um maior risco de autoextermínio.

Conforme Müller, Pereira & Zanon. (2017), trata-se de um conjunto de situações negativas da vida que as pessoas vivenciam, aumentando a tensão e causando desordem emocional. O indivíduo quer se livrar da dor causada pelo sofrimento e, por isso, acaba tirando a própria vida, pois tem a crença distorcida de que essa é a única maneira de eliminar a dor.

Vasconcelos, Soares, Silva, Fernandes, & Teixeira (2016) reforçam algumas características citadas pelos autores mencionados anteriormente, acrescentando que o baixo nível socioeconômico, a baixa escolaridade, o desemprego, o estado civil, fatores de personalidade, transtornos mentais, como depressão, ansiedade e transtorno bipolar, isolamento social, doenças físicas e sexo masculino são as particularidades mais comuns encontradas no perfil do suicida brasileiro.

O que foi observado em Félix, Oliveira, Lopes, Parente, Dias & Moreira (2016) é que eles apontam que tais fatores, somados à precariedade de acesso aos dispositivos de saúde, à falta de investimentos em estratégias de prevenção e de suporte social para auxiliar a população e tratar dos transtornos, podem contribuir para o aumento ou a não diminuição do número de casos de mortes autoprovocadas no Brasil.

2.2 Perfis sociodemográfico do suicídio no Brasil

Para descrever um perfil sociodemográfico, é necessário atenção, pois cada sociedade passa por mudanças de acordo com o tempo histórico, econômico e cultural. Sendo assim, as características da população podem sofrer alterações que poderão impactar no modo como as pessoas se comportam.

Falar de perfil sociodemográfico do Brasil, que é um país de grande extensão demográfica e com grande diversidade cultural, pode ser uma tarefa difícil. Porém, encontramos dados relevantes, que foram analisados a partir de um levantamento bibliográfico sobre artigos relacionados com suicídio e seus aspectos no Brasil, no período de 2005 a 2015, por Botega (2014), Ministério da saúde (2018) e com Marcolan, & Silva (2019). Essas pesquisas mostram que, de acordo com os dados epidemiológicos, as taxas de mortes são maiores no sexo masculino, nas pessoas idosas, nos povos indígenas e em cidades do Rio Grande do Sul.

2.2.1 Características por sexo

As principais características observadas foram: os homens se matam quatro vezes mais que as mulheres no Brasil, de acordo com Marcolan & Silva (2019), em concordância com Ministério da Saúde (2018). O suicídio é a terceira maior causa de morte entre homens de 15 a 29 anos, e a oitava causa de óbito entre mulheres de 15 a 29 anos. Vidal, Gomes, Mariano, Leite, Silva & Lasmar (2014) ressaltam que os métodos masculinos são mais letais, pois, geralmente, utilizam armas de fogo, se enforcam ou se lançam de grandes alturas. Os artifícios femininos, de modo geral, são menos letais, utilizando, na maioria das vezes, medicamentos e substâncias tóxicas, mas as tentativas de suicídio são maiores por parte das mulheres que dos homens. No entanto, notou-se que o êxito depende muito do acesso que se tem aos meios para executar a ação.

2.2.2 Tentativas de suicídio

Os dados descritos acima mostram os casos de suicídio, mas, de acordo com Botega (2014), para cada morte por autoextermínio, existem dez tentativas, ou seja, o fenômeno vai muito mais além do que se imagina. Conforme Santos, Ulisses, Costa, Farias & Moura (2016), o comportamento suicida geralmente acontece segundo o processo de pensamento, ou ideação suicida, planejamento e tentativa de suicídio. Esse processo reflete o sofrimento vivido pela pessoa, que, de certa forma, apresenta alguns sinais por meio da fala ou de algumas mudanças comportamentais, que, se não são percebidos, podem acabar em autoextermínio.

De acordo com o Ministério da Saúde (2018), entre os anos de 2007 e 2017, foram notificadas, no Brasil, 220.045 tentativas de suicídio. A concentração de notificações está na Região Sudeste, sendo composta, em sua maior parte, por mulheres com idades inferiores a 40 anos; os meios mais utilizados foram a intoxicação exógena e medicamentos. Entender as tentativas e suas características é importante, pois pode contribuir para a prevenção.

Botega (2015) chama a atenção para os impactos psicossociais e econômicos que são gerados em decorrência das tentativas de suicídio, que provocam o aumento do uso de serviços de públicos e privados de tratamentos e reabilitação de saúde. Além disso, há os impactos psicológicos nos familiares e no próprio sujeito, que sofrem pelos reflexos do autoextermínio na saúde. Também existem os estigmas sociais, ainda existentes nesse tipo de situação, que pode ser evitada, visto que, em muitos casos, a prevenção pode ser um caminho adequado para que essas tentativas não ocorram.

2.2.3 Suicídio no idoso

No Brasil, a população idosa encontra-se em sinal de alerta para o suicídio. Segundo o Ministério da Saúde (2017), na faixa etária de 70 anos, “foi registrada média de 8,9 mortes por 100 mil habitantes nos últimos seis anos”. Esses números refletem que essa população precisa ser observada e cuidada, pois se encontra no grupo brasileiro com maior número de casos de suicídio e tentativas de autoextermínio.

Botega (2015) relata que as taxas tendem a aumentar com a idade e que os meios utilizados pela população idosa são mais letais, com menos sinais visíveis. Nessa faixa de idade, geralmente mais acesso a medicações e, na maioria das vezes, estão em um estágio de vida de grandes mudanças, como aposentadoria, perdas de entes queridos. Por isso, os idosos precisam de mais cuidados com a saúde devido a doenças, gerando dependência e limitação da liberdade, o que pode gerar muita dor e sofrimento.

2.2.4 Região com maior número de notificações de atentados contra a própria vida

As regiões com os índices mais altos de mortes por autoextermínio, conforme Marcolan, & Silva (2019), são a Região Sul e, em seguida, a Centro-Oeste. De acordo com Botega (2014) e Marcolan & Silva (2019), o Estado com o maior número de mortes foi o Rio Grande do Sul, mantendo altas taxas há muitos anos.

De acordo com Fraga, Massuquetti e Godoy (2016), pelo fato de o Rio Grande do Sul se tratar de um local de grande vinculação econômica com a agropecuária, está associado a maiores percentagens de mortalidade por suicídio, devido aos baixos níveis sociais e econômicos, das condições de vida precárias da população envolvida nesse tipo de trabalho, havendo possibilidade de maior isolamento social, baixo acesso a serviços de saúde, abuso de álcool, doenças mentais, além de acesso fácil a agrotóxicos.

2.2.5 Suicídio nos povos indígenas

Os povos indígenas são um dos grupos no Brasil que se destacam em relação à morte por suicídio. Conforme Botega (2015), muitos índios tiram a própria vida devido a questões relacionadas a crenças culturais, rituais espirituais e ritos de passagem, que acabam levando muitos jovens a tirarem a própria vida por medo de desonra e perda de status. Além disso, é preciso considerar as condições precárias das localidades em que vivem, o alto índice de abuso de álcool, violência, privação socioeconômica, pouco acesso a serviços de saúde mental – tudo isso são fatores que contribuem para o alto número de mortes por suicídio nesse grupo brasileiro.

As formas que as pessoas utilizam para tirar a própria vida podem variar muito, dependendo da cultura, época e acesso aos meios. As formas mais comuns de suicídio nos anos de 2007 a 2016, de acordo com o Ministério da Saúde (2018), foram, em primeiro lugar, por enforcamento, com (60%) do total de mortes; em seguida, por intoxicação exógena, que diz respeito a digerir algo que possa ter o potencial de morte, com o objetivo de tirar a vida, sendo que o uso de medicamentos encontra-se como um dos agentes tóxicos mais comumente utilizados, responsável por 18% das 106.374 mortes por autoextermínio no Brasil. Conforme Botega (2014), os lugares em que geralmente ocorrem tais tipos de morte, em 51% dos casos, é na própria casa; em seguida, nos hospitais, com 26%, sendo importante observar que pode variar de acordo com o acesso que se tem aos meios.

O conhecimento do perfil do indivíduo suicida é importante para se conscientizar do que é possível fazer em cada região e em cada grupo, pois essas variações trazem em si informações importantes de como a população se organiza. Com essas informações, tem-se mais um recurso para intervir de modo mais eficaz, com os recursos aplicados eficientemente, salvando cada vez mais vidas.

2.2.6 Suicídio na população mineira

Conforme Abasse, Campos, Machado, Botelho, Belo, Lima, Costa & Bicalho (2007), o diagnóstico do Estado de Saúde e casos de suicídio em Minas Gerais, feito pela Superintendência de Epidemiologia/SES-MG, evidenciou um crescimento de 47,5% nas taxas de mortalidade por suicídio em indivíduos de 15 a 29 anos entre os anos de 2000 e 2004. Ressalta-se que, no ano de 2004, a faixa etária de jovens adultos passou a ocupar o segundo grupo de risco de mortes por autoextermínio em Minas Gerais. Aconteceram, no período de 1980 a 2002, em Minas Gerais, 25.060 óbitos por autoextermínio de adolescentes entre 10 e 19 anos como na maioria das localidades, os homens apresentam maior número de casos que as mulheres, e os meios também são compatíveis com outras localidades do Brasil. O enforcamento é uma das formas mais utilizadas seguido da arma de fogo e intoxicação exógena.

Foram localizados poucos estudos científicos sobre morte por suicídio em Minas Gerais, principalmente em sua capital, Belo Horizonte, e os dados encontrados estão desatualizados. Levando-se em consideração as grandes variações já observadas nos números de suicídio no Brasil e no mundo, os estudos precisam ser refeitos. Com o passar dos anos, com as mudanças econômicas e culturais, vários desses elementos sofreram alterações. Encontra-se, em Belo Horizonte, um grande centro urbano, e, por isso, esta pesquisa se propõe a levantar os números de casos de autoextermínio nesta cidade.

2.3 Doenças mentais e o suicídio no Brasil.

A associação entre saúde mental e suicídio vem sendo estudada há muitos anos, conforme apontado por Minois (1998) encontrou nos relatos do Iluminismo, um homem, ser pensante e com liberdade de escolha, que passou a ser o centro de sua própria vida, mas, também passou a ser o cerne das mazelas do funcionamento de seu corpo e mente. Anos depois, Durkheim (2014) fez menção a algumas formas de funcionamento do corpo e da mente e também às relações sociais como responsáveis por levar o indivíduo a tirar a própria vida. Atualmente, os pesquisadores, ao levantarem as estatísticas sobre autoextermínio, encontram sempre associação entre os transtornos mentais e esse tipo de morte. De acordo com Cerqueira & Lima (2015) e Müller, Silveira & Basso (2017), pode-se observar que um fator comum encontrado pelos autores são os transtornos mentais, estimando-se que, em 90% dos casos de suicídio, as doenças mentais estavam presentes.

Conforme Brasil (2016)

Transtornos de humor (ex.: depressão); transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas (ex.: alcoolismo); transtornos de personalidade (principalmente “borderline”, narcisista e anti-social); esquizofrenia; transtornos de ansiedade; comorbidade potencializa riscos (ex.: alcoolismo + depressão)

Observa-se que os transtornos mentais são fatores importantes a serem ponderados quando se trata de estudar sobre o suicídio e entender suas causas, mas somente considerá-los é olhar o ser de uma forma restritiva e não analisá-lo em toda a sua complexidade, desconsiderando, assim, fatores importantes, tais como os citados por Félix, Oliveira, Lopes, Parente, Dias & Moreira (2016): “condições socioeconômicas, estrutura familiar, eventos estressantes, padrões culturais, consumo de drogas”. Com isso, percebe-se, então, que os transtornos mentais, em si, não são fatores definitivos para o suicídio.

Em Brasil (2016), encontramos algumas condições psicológicas complementares às que foram citadas pelos autores acima, como: perdas recentes de figuras parentais na infância, dinâmica familiar conturbada, datas importantes, reações de aniversário, personalidade com traços significativos de impulsividade, agressividade e humor lábil. Esse conjunto de fatores leva a um grande sofrimento que o indivíduo busca formas de aliviar e, de maneira distorcida, acredita que, tirando a própria vida, conseguirá.

Em Junior (2015), observa-se novamente a associação do suicídio com a saúde mental. O autor relata que, sendo um problema de saúde pública, econômico e social, precisa-se atentar mais para o bem-estar mental, pois isso pode ajudar a prevenir mortes por autoextermínio. Propor estratégias de intervenção para tratamentos de saúde mental e abuso de álcool é uma forma de reduzir os impactos sociais e individuais causados pelas mortes por suicídio.

Sabendo-se que transtornos são fatores de risco, que se trata de uma situação em que a pessoa quer acabar com o sofrimento, e não necessariamente dar fim à vida, torna-se necessário fazer algo para prevenir ou trabalhar com pessoas que tentaram suicídio e seus familiares. Müller, Silveira & Basso (2017) mencionam que, diante de um número alarmante de casos referentes à saúde mental, é de grande relevância criar condições em que se possa fazer alguma coisa a respeito. Precisa-se conhecer mais as dinâmicas psicológicas e comportamentais para educar a população, visando quebrar os estigmas, preconceitos e tabus sobre o suicídio, com o objetivo de criar estratégia de intervenções e políticas públicas em Belo Horizonte, Minas Gerais e no Brasil, para, assim, haver uma redução no número de casos.

CAPÍTULO 3: A PSICOLOGIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL E O SUICÍDIO

Como já foi observado neste estudo, o comportamento suicida é bastante complexo. Ribeiro & Moreira, Marcelo (2018) apresentam fatores biopsicossociais em sua gênese, ou seja, uma interação de fatores sociais, da organização e da dinâmica social, em interação com fatores individuais, relacionados a questões biológicas, psicológicas e ambientais. Este conjunto de fatores pode contribuir para que os indivíduos tenham pensamentos de morte e tentem contra a própria vida. De acordo com Marback, & Pelisoli (2014), em 90% dos casos de morte por suicídio, algum tipo de transtorno mental não tratado estava presente, sendo a depressão um dos principais, tendo em vista que fatores psicológicos estão presentes nos transtornos mentais. Dessa forma, compreender a dinâmica psíquica pode contribuir para que se tenha mais conhecimento sobre os transtornos mentais e para que se realizem intervenções adequadas, reduzindo, consequentemente, o número de casos de autoextermínio.

No universo da ciência psicológica, existem algumas abordagens teóricas que buscam compreender e criar arcabouço teórico explicativo sobre o comportamento suicida, visando entender sua dimensão, para se criar estratégias de intervenção. O objetivo é prevenir e tratar tanto as pessoas que estão com pensamentos suicidas quanto aquelas que têm o planejamento, ajudando-as a não passarem ao ato de autoextermínio. As correntes psicológicas que se propõem a entender o comportamento suicida, geralmente, procuram também formas de minimizar os impactos do suicídio para os familiares, sociedade e pessoas que convivem com a pessoa que cometeu suicídio.

Atualmente, a Teoria Cognitiva Comportamental (TCC) tem apresentado relevantes resultados baseados em evidências científicas nos tratamentos de alguns transtornos mentais. Carneiro e Dobson (2016) confirmam que a TCC exibe estudos e comprovações sobre a eficácia de seus instrumentos de tratamento e compreensão na depressão, que, segundos os autores, compreendem 60% dos casos de morte por suicídio no Brasil.

Segundo Knapp e Beck (2008), a Psicologia Cognitiva Comportamental surgiu no ano de 1960, por meio de seu idealizador Aaron Beck, que buscava a compreensão dos aspectos psicológicos da depressão. Naquela época, ainda com base no pensamento psicanalítico, ele começou a modificar suas ideias conforme avançava em seus estudos. Conforme Marback & Pelisoli (2014), “entende-se a TCC como uma abordagem estruturada, focal, diretiva e ativa, que tem eficácia no tratamento de diversos transtornos psiquiátricos”. Greenberger & Padesky (2017) relatam que a TCC fundamenta sua teoria na compreensão de que nossos pensamentos, ou seja, as interpretações e julgamentos que temos sobre nós, os outros e o mundo, influenciam diretamente os sentimentos e as reações emocionais, corporais e comportamentais relacionadas a essa experiência. Conforme Knapp & Beck (2008), essas cognições distorcidas não são ocasionais, sendo originadas por experiências anteriores vivenciadas pelo indivíduo, com base em sua existência, suas interações familiares e com pessoas significativas em sua história e também por eventos traumáticos, que, por sua vez, acabam criando um conjunto de esquemas negativos.

Segundo Wenzel, Brown, & Beck (2010), esquemas são estruturas internas, relativamente estáveis, de particularidades registradas a partir das experiências anteriores, muitas vezes durante a infância. São usados para reger e organizar novos conhecimentos, de forma expressiva, moldando, portanto, como um fenômeno atual será percebido, interpretado e julgado. Perante novas ocasiões, eles ajudam a organizar, registrar e resgatar as informações, dando sentido a elas, ou seja, nossos esquemas moldam como entendemos o mundo. Nem todos os esquemas são desadaptativos; alguns ajudam o sujeito a funcionar de forma saudável diante do mundo, mas outros são distorcidos, negativos, gerados por transtornos psiquiátricos.

Marback & Pelisoli (2014) relatam que indivíduos suicidas, muitas vezes, são caracterizados por possuírem esquemas de um processamento incorreto, humor deprimido e condutas desadaptativas. De acordo com Knapp & Beck (2008), os esquemas ficam ligados, mas se conservam latentes até que o indivíduo passe por uma situação significativamente estressante ou por algum acúmulo de incômodos que causem algum desgaste em longo prazo, acionando os esquemas que selecionam as informações que confirmam e reforçam os elementos criados por eles. Aquelas que não corresponderem aos conhecimentos armazenados nos esquemas são deixadas de lado, reforçando somente as informações que fazem parte do esquema previamente construído.

De acordo Wenzel, Brown & Beck (2010), o paciente suicida constrói suas cognições por causa de uma situação estressora, ou seja, um estímulo ambiental particular. Ele desenvolve cognições, que são pensamentos e julgamentos rígidos, inflexíveis e distorcidos sobre si e sobre o mundo, levando a reações emocionais negativas e a comportamentos disfuncionais diante da dor e do sofrimento. Muitas vezes, o indivíduo chega à falsa conclusão de que tirar a vida é a única forma de cessar esse martírio. Ocorre um ciclo de interpretações distorcidas da realidade, que geram sentimentos perturbadores e trazem consequências de comportamentos desadaptativos.

3.1 Teorias cognitivas dos atos suicidas

Os autores Wright, Sudak, Turkington & Thase (2012) relatam que as crenças de desamor, desvalor e desamparo que essas pessoas têm sobre si e sobre o mundo são formadas em sua história, principalmente na infância, construída pela interação com pessoas significativas nessa fase, que vão influenciar comportamentos do sujeito durante sua vida que podem se tornar disfuncionais, dependendo de determinadas situações, tais como insegurança, instabilidade econômica e emocional, falta de apoio social, pouca empatia e excesso de crítica, podendo levar a sintomas clínicos.

Conforme Wenzel, Brown & Beck (2010), a teoria cognitiva comportamental estudou o comportamento suicida e chegou a importantes conclusões sobre um conjunto de fatores de risco, que, somados a um quadro de psicopatologia, podem ativar esquemas desadaptativos, aumentando a probabilidade de indivíduos chegarem a cometer suicídio. Trata-se de aspectos psicológicos, como: desesperança, cognições relacionadas ao suicídio, impulsividade, déficit de solução de problemas e atitudes disfuncionais. De acordo com Méa, Della, Sabrina, Vinícius, & Wagner (2015), com base na terapia cognitiva comportamental, buscaram-se levantar fatores que podem contribuir para o ato do suicídio. Por meio de pesquisas, encontrou-se um conjunto de padrões de cognições e emoções desadaptativas, que se traduzem em focar nos defeitos pessoais, ter vergonha de si, intolerância e sensibilidade à crítica, apresentação de sentimentos de inferioridade, de rejeição, de ser uma pessoa ruim, problemática e, dessa forma, não desejada e indigna de amor.

Na sequência, serão detalhados alguns dos aspectos mais importantes sobre os conceitos desenvolvidos pela TCC para explicar o comportamento suicida.

3.1.1 Desesperança

De acordo com Marback & Pelisoli (2014), a desesperança é uma cognição, um conjunto de pensamentos e crenças sobre um futuro negativo e sombrio onde os problemas nunca se resolvem. A pessoa foca somente nas adversidades e não consegue ver possibilidade de soluções; assim, morrer é visto como a única forma de se livrar da dor.

De acordo com Botega (2015), em estudos efetivados por meio de testes e escalas psicrométricas realizados pela TCC em pacientes deprimidos, com pensamento suicida, e com outros que tentaram tirar a própria vida, identificou-se a desesperança como um marcador importante, estando intimamente vinculada à causa do suicídio, sendo mais relevante até mesmo que o humor deprimido. Medeiros & Sougey (2010) reconheceram a desesperança como o fator mais relevante em casos de depressão e mortes por suicídio.

Segundo Wenzel, Brown, & Beck (2010), uma vez ativado o esquema de desesperança, o indivíduo não consegue buscar recursos cognitivos adaptativos, e acaba por encontrar sinais que reforçam as suas expectativas negativas. Uma vez acionada, a desesperança interage com os estressores ambientais para aumentar ainda mais o estado de falta de perspectiva no futuro e expectativas de melhora. Segundo Medeiros & Sougey (2010), nos casos de desesperança, esquemas negativos são criados na infância e na história de vida do indivíduo, fazendo com que ele tenha uma percepção de intolerabilidade, de que não vai conseguir lidar ou não suportar tal dor e sofrimento, ou seja, percebe o futuro como negativo, imagina que nada mudará, só vislumbra dificuldades que enfrentará no futuro e, por isso, acaba perdendo a esperança de que as coisas podem melhorar. Esse comportamento pode levar a ideias, planejamento e, por conseguinte, ao ato suicida.

Botega (2015) relata que a desesperança, a sensação de que o futuro não será bom, o desamparo, o sentimento de estar sozinho e sem apoio, somados ao desespero, ao sofrimento e à dor psicológica extrema, podem levar ao descontrole. Em resumo, a combinação de desespero e desesperança é grande preditivo de descontrole e impulsividade, podendo culminar em morte por suicídio.

Com essa descrição, percebe-se que a desesperança é um fator de grande relevância, mas é preciso reconhecer que ela não está presente em todos os casos de suicídio, como relatado pelo autor supracitado, havendo casos de suicídio impulsivo por descontrole.

3.1.2 Impulsividade: desespero, desinibição e descontrole

De acordo com Almeida, Flores & Scheffer (2013), comportamento impulsivo refere-se ao ato sem planejamento de uma pessoa, ou seja, que ocorre por impulso ou descontrole. Pode acontecer sem avisos, devido a um estado psicológico de pensamentos acelerados e mutáveis, ou em decorrência de agitação psicomotora, inquietude, caracterizando-se por uma predisposição a ações impetuosas, geralmente focadas no presente. Os autores descrevem que se identificou a impulsividade associada a casos de suicídio.

Conforme Echeburúa (2015), alguns suicídios ocorrem de forma impulsiva, quer dizer, como uma atitude feita sem premeditação, sem avisos, pois a pessoa não consegue gerar soluções adaptativas para os seus problemas, apresentando dificuldade de controlar seus impulsos, e, por isso, acaba apoiando-se em um comportamento inconsequente para proporcionar alívio à sua dor emocional. Observa-se, então, que esse tipo de suicídio se difere daquele realizado por desesperança, o qual, geralmente, é caracterizado por atitudes pensadas e planejadas, apresentando sinais e levando um período para que seja colocado em prática, pois depende de um processo de pensamento, planejamento, busca de meios e passagem ao ato para acontecer.

Segundo Wenzel, Brown & Beck (2010), antes da tentativa de suicídio,

é como se a mente entrasse em um “estado de túnel” e encontrasse uma única saída, perdendo a capacidade de refletir e gerar outras soluções para o problema, ou seja, foca na morte como se esta fosse a única forma de resolvê-lo. Os autores relatam que o indivíduo entra em um estado de estreitamento de julgamento, um fenômeno cognitivo chamado “fixação atencional”, que interage com o estado de desesperança e desespero, para gerar um ambiente psicológico e emocional propício de descontrole e desinibição, levando à perda do controle e proporcionando a atitude impulsiva. Esse processo gera pensamentos suicidas, criando o “contexto fértil”, que faz com que a pessoa perca o controle e, em um momento de impulsividade, acabe tentado contra a própria vida.

Como já foi observado anteriormente, esse estado de impulsividade não é encontrado em todos os casos de suicídio, pois há aqueles em que ocorre um planejamento cuidadoso antes da efetivação do ato.

3.2 Distorções cognitivas no suicídio

Já foi observado, em Knapp & Beck (2008), que as crenças de um indivíduo influenciam a forma como ele interpreta e dá significado ao seu ambiente, como decodifica dados imprecisos e como revê conhecimentos formados anteriormente em sua vida. Wenzel, Brown & Beck (2010) relatam que, geralmente, sujeitos suicidas apresentam uma distorção cognitiva conceituada de foco no negativo que os faz filtrar, no ambiente, situações negativas e desadaptativas. Os autores apontam que há algum tipo de viés atencional que faz com que o indivíduo selecione no ambiente somente aquilo que é negativo, que reforça suas ideias de suicídio. Dessa forma, o viés atencional agirá no sujeito quando houver uma interação entre a desesperança e uma fixação seletiva no negativo, fazendo com que ele seja incapaz de aplicar a razão e o bom senso na circunstância.

Botega (2015) menciona que, geralmente, há também uma rigidez cognitiva que, na crise suicida, faz com que o indivíduo não se lembre de bons motivos para se viver. Assim, quando relembra o passado, só se concentra nas experiências negativas, que reforçam nele o potencial de concluir, erroneamente, que a vida não vale a pena. Marback & Pelisoli (2014) relatam que, quando o esquema de suicídio é ativado, o sujeito apresenta uma fixação no negativo, e sua memória só se recorda de momentos ruins, os quais podem reforçar a ideia de que o suicídio é a melhor alternativa. Ele não terá acesso a bons momentos, e esse tipo de processamento, interagindo com a desesperança ou com a impulsividade e o descontrole, aumenta as chances de uma tentativa contra a própria vida.

3.2.1 Déficit de resolução de problema: descontrole e desequilíbrio

Segundo Wenzel, Brown & Beck (2010), quanto à complexidade em resolver problemas, os sujeitos com propensão ao suicídio apresentam dificuldade de respostas adaptativas a situações de tensão e estresse, considerando os eventos como insuportáveis. Dessa forma, não terão ferramentas satisfatórias para lidar com o fato e mudar tais situações, aumentando, assim, seu sentimento de fracasso, desesperança e descontrole frente à situação, agindo de forma desequilibrada.

Conforme Powell, Abreu, Oliveira & Sudak (2008), indivíduos nessa situação podem apresentar distorções cognitivas que os farão focar a atenção somente no que é negativo. Esse tipo de interpretação contribui para o acionamento de esquemas desadaptativos e para a falta de esperança, podendo levar à tentativa de suicídio. Botega (2015) descreve que, como o sujeito acredita que não dará conta de lidar com a situação, acaba ficando sem esperança, fixando sua atenção em pensamentos de morte como solução para seu sofrimento. Essas cognições, associadas a transtornos mentais, são preceptores de passagem ao ato suicida.

Atitudes disfuncionais: perfeccionismo e desamparo

De acordo com Wenzel, Brown & Beck (2010), a atitude disfuncional relacionada ao suicídio é o perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas apresentam problemas para lidar com as falhas, vivendo numa busca constante por aprovação e reconhecimento de suas atitudes. Segundo Hayes, Pistorello & Biglan (2008), pessoas com potencial suicida geralmente enxergam as situações de maneira rígida e inflexível, sendo intolerantes aos resultados negativos, ou seja, se está tudo perfeito, está bom; se não, se julgam que não está, ficam extremamente frustradas e infelizes, desconsiderando os meios-termos. Isto é, apresentam cognições do tipo tudo ou nada, e uma grande intolerância à dor causada pelas falhas, vivendo em uma atitude de esquiva para evitar erros.

Conforme Botega (2015), essas atitudes são formadas no contexto familiar, que desenvolve uma rigidez de padrões de comportamento. As pessoas com tendência suicida acabam se isolando socialmente por não tolerarem as exigências do contexto familiar, ficando ainda mais desamparadas do apoio social e se sentindo cada vez mais sem perspectivas de futuro, o que pode levá-las à possibilidade de criarem esquemas negativos sobre si e o mundo, fazendo-as entenderem que o suicídio é a única forma de lidar com essa dor e, algumas vezes, de comunicar o sofrimento relacionado às exigências familiares e sociais.

Por fim, é importante observar que esses construtos isolados, por si só, não levam o sujeito ao suicídio. Uma interação de fatores, como os biopsicossociais, condições socioeconômicas, baixa escolaridade e a presença de transtornos mentais, é fundamental para a ativação dos esquemas negativos e das ideias desadaptativas, que vão se juntando até que apareça o desequilíbrio, o desamparo, a desinibição, o descontrole, a desesperança e o desespero, que, somados à falta de tolerância e ao sofrimento, aumentam a probabilidade de um ato suicida. É importante ressaltar que não necessariamente todos os fatores estarão presentes, mas o aparecimento de um deles é sinal de alerta que precisa ser levado em consideração. Muitas pessoas julgam que é uma simples forma de chamar a atenção, mas a presença desses construtos demonstra que a pessoa sofre de alguma maneira, e seu sofrimento precisa ser validado e tratado com a devida importância. Conhecer a dinâmica psicológica e social do comportamento suicida contribui para que se criem estratégias de intervenções, de políticas públicas e de programas que ajudem a educar a população, objetivando reduzir os estigmas em relação ao suicídio, mostrando que existem dispositivos de saúde que podem contribuir para o alívio do sofrimento e da dor, deixando claro que existem outras saídas para se lidar com o sofrimento.

Capitulo 4: Setembro Amarelo – Mês de prevenção ao suicídio

O percurso histórico apresentado descreveu o comportamento suicida no Brasil e no mundo, mostrando como cada cultura e tempo histórico lidavam com essa questão, ora dando mais ou menos relevância; em outros momentos, tratando como questões espirituais ou sociais, como mau funcionamento do corpo ou da mente. Os dados estatísticos apresentados, mostrando números, curvas, tabelas e gráficos, buscando ilustrar o aumento e a diminuição dos casos de mortes ou tentativas de suicídio, são relevantes para a compreensão de como esse fenômeno tem se mostrado e tem sido tratado na humanidade. No entanto, os relatos históricos ou os dados estatísticos representam, veladamente, vidas, histórias de pessoas e famílias, grupos, culturas e populações que sofrem e que, muitas vezes, são negligenciados.

Durkheim (2014) já atentava para a necessidade de se fazer mudanças sociais para que os casos de suicídio, assim como seus impactos sociais, diminuíssem. Contudo, por mais que ele pudesse ter um bom propósito, este era, de certa forma, parcial, pensando-se mais em uma questão social, deixando de levar em consideração outros fatores, como o biopsicossocial, o histórico e o cultural. Autores contemporâneos, como Wenzel, Brown & Beck (2010); Botega (2015); Baldaçara, Leonardo, Rocha, Gislene, Leite, Verônica, Porto, Deisy, Grudtner, Roberta, Diaz, Alexandre, Meleiro, Alexandrina, Correa, Humberto, Tung, Teng, Quevedo, João & Silva, Antônio (2020), descreveram e buscaram dar importância ao tratamento dessa questão com uma visão mais ampliada, abordando-a como demanda de saúde pública, para se criar políticas de intervenção para redução do número de vidas que têm sido perdidas. As evidências estatísticas deixam claro que se trata de uma questão mundial, que vem se estendendo por muitos anos em vários países e culturas, necessitando ser feito algo a respeito e avaliar as estratégias que têm sido empregadas, para verificar sua validade e eficácia.

4.1 Setembro Amarelo

Levando-se em consideração que se trata de uma questão de saúde pública e que tem tomado grandes proporções, de acordo com Ruckert, Tassinari, Rafaela & Rigoli, (2019), a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem se preocupado em propor aos países buscar estratégias de intervenção e posvensão, pois a Organização apurou que 9 entre 10 casos de suicídio podem ser evitados através de medidas preventivas, e, caso o suicídio ocorra, as famílias enlutadas precisam de acompanhamento para lidarem com o sofrimento e estigmas em relação a esse tipo de morte. Faz-se necessário não somente teorizar, mas também realizar algo na prática, criando estratégias de políticas públicas, com investimentos financeiros para estudos, pesquisas e intervenções que apresentem efeitos e resultados na redução dos casos de suicídio.

No Brasil, segundo Müller, Pereira & Zanon (2017), o Ministério da Saúde, como forma de institucionalizar medidas contra o suicídio, criou o Plano de Estratégia Nacional de Prevenção ao Suicídio, em 2006, no qual desenvolve um manual voltado aos profissionais que trabalham na área de saúde mental, com diretrizes de intervenção, informando alguns fatores de risco e descrevendo formas de atuação no enfrentamento de algumas doenças mentais associadas a tentativas contra a própria vida ou à morte por suicídio. Analisando-se pelos dados estatísticos da época, essas medidas não demonstraram muita eficácia na redução de casos, o que nos faz refletir se traz resultados impactantes atuar somente junto aos profissionais de saúde mental, não levando em consideração que se trata de um fenômeno complexo, estudado há vários anos, e que é biopsicossocial, histórico, cultural e econômico.

Conforme Santa & Cantilino (2016), em 2014, foi lançada pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) uma cartilha com estratégias educativas com o objetivo de prevenção, direcionada aos profissionais de saúde, como forma de ajudá-los a identificar os sinais e fatores de risco ao suicídio e intervir. Observa-se que, apesar de ser mais uma forma de tentar lidar com a questão de mortes autoprovocadas, mesmo alguns anos após ser lançado pelo Ministério da Saúde um plano voltado para profissionais de saúde, sem muitos resultados, a ABP utiliza uma estratégia parecida, com foco nos profissionais, mais uma vez limitando a complexidade do fenômeno, incorrendo no mesmo deslize, deixando de abranger todos os fatores relacionados ao suicídio e seus impactos, não dando voz à pessoa que sofre, ou seja, não buscando conhecer suas questões por meio de um processo que envolva, também, a fala e a escuta.

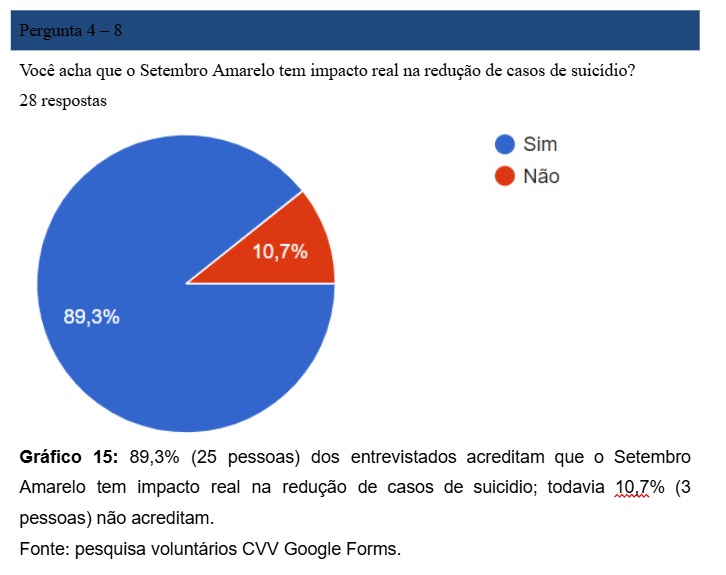

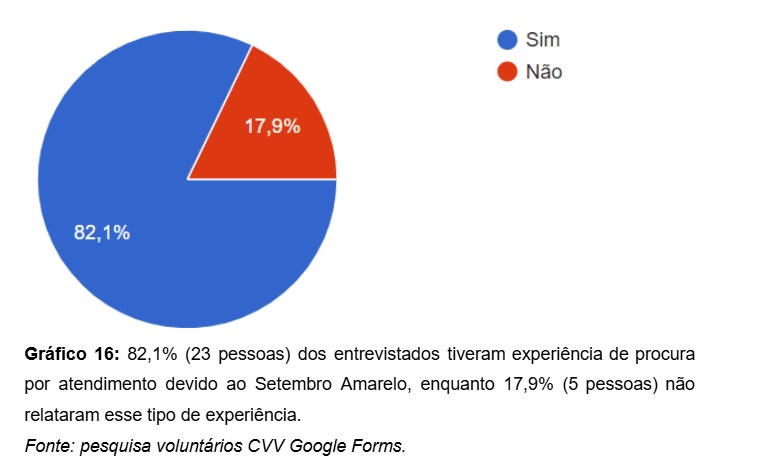

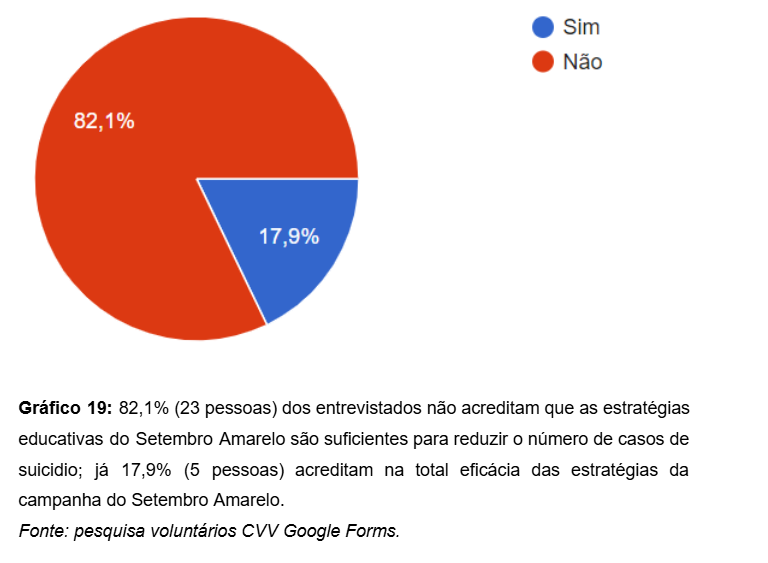

Já em 2015, foi instituído, conforme Bezerra & Silva. (2019), o projeto Setembro Amarelo, visando educar a população sobre o autoextermínio. De acordo com a descrição de Oliveira, Nóbrega, Gusmão, Santos & Franklin (2020), a iniciativa “Setembro Amarelo” trata-se de um projeto criado pelo Centro de Valorização da Vida que tem por objetivo falar sobre iniciativas educativas relativas ao suicídio. Teve início, no Brasil, em 2015, por meio do Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), buscando associar o amarelo ao mês de setembro, criando, assim, uma marca, devido ao dia mundial de prevenção ao suicídio, que é celebrado no dia 10 de setembro.