TUPY, OR NOT TUPY: DOMESTICATION AND FOREIGNIZATION IN BRAZILIAN TRANSLATIONS OF SHAKESPEARE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12303078

Gabriel Morel Falcão2

Fernando Ben Oliveira da Silva3

RESUMO

O presente artigo busca analisar as principais estratégias adotadas ao longo do último século pelos tradutores da obra shakespeariana no Brasil, tendo como base teórica o binômio estrangeirização/domesticação conforme proposto por Lawrence Venuti. Para tanto, após uma breve introdução ao respectivo arcabouço conceitual, proceder-se-á a uma compilação e comparação de tais estratégias conforme apresentadas na tradução de uma mesma obra do cânone shakespeareano, The Tragedie of Macbeth (1606). Primeiramente serão apresentados os motivos para a escolha de tal obra; em seguida será feita uma meta-análise estrutural das traduções e do texto original; e, por último, o estudo se deterá na comparação entre as escolhas e soluções tradutórias em cenas-chave especialmente demonstrativas do ferramental expressivo e criativo do dramaturgo, antes de derivar as conclusões e considerações finais.

Palavras-chave: Shakespeare, teatro, poesia, tradução, domesticação, estrangeirização.

ABSTRACT

The present study will analyze the main strategies adopted throughout the last century for the translation of Shakespeare in Brazil, having as its theoretical foundations Lawrence Venuti’s concepts of domestication and foreignization. To that effect, after a brief introduction to this conceptual framework, the study will compile and compare such strategies as presented in the translation of one play from the Shakespearean canon, The Tragedie of Macbeth (1606). First, the reasons for such a choice will be presented; next, a structural meta-analysis of the translations and the original text will take place; and, lastly, the study will compare the choices and translation solutions within key-scenes that are especially representative of the playwright’s expressive and creative tools, before deriving its conclusions and final remarks.

Keywords: Shakespeare, theatre, poetry, translation, domestication, foreignization.

INTRODUÇÃO

Tupy, or not tupy that is the question.

(Oswald de Andrade)

É um truísmo afirmar que a tradução de Shakespeare para o português brasileiro contemporâneo é um empreendimento hercúleo: estamos apartados do Bardo inglês não apenas pelo espaço físico de um oceano inteiro, mas também pela distância temporal de mais de quatrocentos anos. Ainda assim, basta perscrutar as prateleiras das livrarias e os catálogos das editoras para encontrar inúmeras traduções das mais diversas (e, por vezes, obscuras) peças e constatar que não foram poucos os profissionais e amadores do ofício tradutório que se lançaram a esse desafio. Começando em 1933, com a tradução de Hamlet por Tristão da Cunha, diretamente do original em inglês (MARTINS, 2008, p. 1), e culminando na cifra não desprezível de mais de cento e sessenta traduções, para as trinta e sete peças, até a primeira década do século XXI (idem, p. 10).

Entretanto, igualmente dois fatores de natureza respectivamente temporal e espacial nos fazem questionar uma possível homogeneidade que tal corpo literário possa parecer apresentar à primeira vista: além de o século XX ter sido, indubitavelmente, palco de revoluções culturais inauditas, também a dimensão continental do território brasileiro contribui para que a proximidade estética e conceitual entre o texto do Hamlet produzido por Tristão da Cunha e a premiada tradução de 2015 feita pelo professor Lawrence Flores Pereira (MARTINS, 2020, p. 2) seja, no mínimo, questionável.

Seguindo a pista antropofágico-shakespeariana de Oswald de Andrade, que no terceiro aforismo de seu Manifesto Antropófago sintetiza o cerne da encruzilhada brasileira na célebre expressão “Tupy, or not tupy that is the question”, cabe-nos então a indagação acerca de como, enquanto nação e cultura, temos deglutido, digerido e regurgitado a obra de Shakespeare. Uma tal perquirição nos dará indícios não apenas das transformações do arcabouço ferramental dos corajosos tradutores e tradutoras que se embrenharam na quadricentenária floresta de pentâmetros iâmbicos do inglês elizabetano, mas também, para aproveitar a feliz conceituação rodrigueana, nos proverá indicações de como, diante do cânone supremo do mundo anglófono, comporta-se o nosso famigerado “complexo de vira-lata”.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

What’s in a name? That which we call a rose

By any other name would smell as sweet.

(William Shakespeare, The Tragedy of Romeo and Juliet – Act II, Scene 2)

Tendo em vista as supramencionadas características da relação estabelecida entre o corpus literário sobre o qual pretendemos nos debruçar (as traduções brasileiras da obra shakespeariana ao longo dos últimos cem anos) e a matéria-prima da qual ele se origina (os textos dramáticos tidos como o ápice da criação artístico-literária anglófona), acreditamos que a reflexão estabelecida pelo tradutor, teórico e historiador da tradução norte-americano Lawrence Venuti em seu celebrado e polêmico binômio domesticação/estrangeirização será de grande valia, por oferecer não apenas uma estrutura conceitual dentro da qual podemos posicionar o espectro das estratégias e ferramentas empregadas em tais empreitadas, mas também dela derivar conclusões sobre o que tais posicionamentos refletem acerca da cultura de destino como um todo.

Antes de adentrar por um breve resumo introdutório de tais bases teóricas, cabe uma ressalva que já aponta, por si mesma, o caráter subversivo da análise aqui empreendida: Venuti escreve a partir do contexto cultural norte-americano, notoriamente hegemônico em relação à cultura global do século XX e para ele, portanto, “a estrangeirização cumpre o papel ético de confrontar essa hegemonia” (CASTRO, 2007, p. 96). Já em nosso caso, sendo o Brasil uma cultura não apenas periférica, em termos de tal hegemonia, mas também majoritariamente consumidora de obras estrangeiras traduzidas (FAILLA, 2020, p. 111), a dimensão ética das estratégias tradutórias adotadas certamente será apreendida de forma diversa.

Mas, afinal, o que seria uma tradução “estrangeirizadora”? Segundo Castro (2007, p. 95) a estrangeirização é uma estratégia tradutória que busca transmitir ao leitor a diferença e a alteridade do texto-fonte, permitindo-lhe notar uma “certa estranheza e identificar que aquele texto tem outras origens, diferentes de sua cultura e língua domésticas” (idem, p. 96). Mediante o exposto no parágrafo anterior, não é difícil notar a preferência do próprio teórico em relação a essa abordagem que, para ele, cumpre a função ética de combater a hegemonia cultural vigente no contexto dentro do qual ele próprio está inserido.

Em contraposição à estrangeirização, encontra-se a “domesticação”, que nada mais é do que seu oposto: um conjunto de estratégias e escolhas que buscam “apagar as opacidades geradas pela diferença entre as duas culturas e línguas em contato, de forma a tornar a leitura mais fluente e, de certa forma, facilitá-la” (idem, p. 92). Seria, portanto, a tentativa de oferecer ao leitor uma experiência em que não há, entre ele e a obra, qualquer distância significativa que exija um maior esforço de compreensão e, dessa forma, o retire do universo imaginário resguardado por aquilo que Coleridge, em sua Biographia Literaria, famosamente batizou de “suspension of disbelief” [“suspensão da descrença”, em tradução livre] (COLERIDGE, 1817).

Para Venuti, são essas as duas polaridades entre as quais se estabelece o posicionamento de qualquer estratégia de tradução. O próprio teórico, porém, reconhece que não há, entre elas, uma correspondência exata de alcance – ou seja, é impossível ter uma tradução absolutamente estrangeirizadora, pelo simples fato de que “a tradução inevitavelmente realiza um trabalho de domesticação pela condição de estar escrita na língua ‘doméstica’” (CASTRO, 2007, p. 92) e, portanto, “qualquer tradução produz um resíduo doméstico, acrescentando efeitos que funcionam somente na língua e literatura domésticas” (VENUTI apud CASTRO, 2007, p. 98). Ainda assim, dentro de sua proposta de que a “transparência seja desmistificada e vista como um efeito discursivo, dentre outros” (idem, p. 95), ele defende que é possível haver “uma certa gradação: um texto pode ser traduzido sem que se apague totalmente o ‘ar de estrangeiridade’” (CASTRO, 2007, p. 92). É precisamente isso que torna possível o processo decisório do tradutor diante das infindáveis escolhas que se impõe ao longo do percurso, justamente o tema central do presente artigo.

Portanto, ao nos depararmos com as estratégias e opções dos muitos tradutores e tradutoras que ousaram (no melhor sentido do termo) transpôr os intrincados versos de William Shakespeare para o português brasileiro contemporâneo, nos perguntaremos não apenas o quanto cada um deles buscou aproximá-los de nós através da domesticação, mas também de que forma tais opções foram se modificando (ou não) ao longo do último século e, sobretudo, que indícios isso pode nos fornecer sobre a nossa própria perspectiva cultural diante de um autor que, para o renomado crítico literário norte-americano Harold Bloom, é simplesmente responsável pela invenção do ser humano moderno (BLOOM, 2000).

METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO CORPUS

[Life’s] a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Signifying nothing.

(William Shakespeare, The Tragedy of Macbeth – Act V, Scene 5)

Delimitado o recorte temático da presente pesquisa e apresentadas suas bases conceituas, cabe-nos agora definir de que maneira adentraremos a numerosa floresta de obras dramáticas do cânone shakespeareano e seu ainda mais numeroso pomar de traduções para o português brasileiro. A primeira escolha que se nos apresenta é resolvida meramente pela reiteração do objetivo de tal artigo: se intentamos comparar as estratégias utilizadas por diferentes tradutores e tradutoras, será mais proveitoso debruçar-se sobre aquelas obras que já possuam um cabedal mais extenso de traduções em nossa língua.

Para tanto, a compilação produzida pela Profa. Dra. Marcia Martins, do Departamento de Letras da PUC-Rio, e disponibilizada de forma aberta e gratuita em sua página “Escolha seu Shakespeare” é de inestimável valia. Nela podemos encontrar as seguintes informações (MARTINS, 2020, p. 1-9): a peça de Shakespeare mais traduzida para o português é The Tragedie of Hamlet, Prince of Denmark, possivelmente composta entre 1599 e 1601, com dezesseis roupagens distintas, iniciadas em 1933 com Tristão da Cunha e chegando a 2020 com a tradução de Gentil Saraiva Jr. publicada pela editora Martin Claret; em segundo lugar vem The Tragedie of Macbeth, provavelmente datada de 1606, com treze traduções, iniciadas por Oliveira Ribeiro Neto em 1948 e alcançando sua publicação mais recente em 2018 pelas mãos de Alda Porto; em terceiro surge The Tragedy of King Lear, também possivelmente de 1606, com onze traduções, da versão de Jorge Costa Neves em 1948 à tradução do já mencionado professor Lawrence Flores Pereira em 2020; em quarto, a onipresente The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet, escrita entre 1591 e 1595, com nove diferentes versões em português brasileiro, iniciando-se pela celebrada tradução de Onestaldo de Pennafort em 1940 e culminando na roupagem oferecida por José Francisco Botelho em 2016 e publicada pela Companhia das Letras; e, por fim, em quinto lugar temos The Tragedy of Othello, the Moor of Venice, provavelmente datada de 1603, com também nove traduções para o português brasileiro, iniciadas em 1956 também por Pennafort e novamente alcançando o século XXI pelas mãos de Lawrence Flores Pereira em 2017.4

Tal lista nada tem de surpreendente. Nela encontram-se as quatro peças tidas como as “grandes tragédias shakespearianas”, Hamlet, Macbeth, Rei Lear e Otelo, (KERMODE, 2000, p. 201), acrescidas daquela que talvez seja a mais popular dentre todas as obras do dramaturgo inglês: Romeu e Julieta. Porém, como selecionar dentre elas?

Uma primeira opção seria simplesmente adotar aquela com o maior número possível de traduções: Hamlet. Certamente, no intuito de comparar diferentes estratégias tradutórias, o aspecto numérico é relevante e deve ser levado em consideração. Porém, tal iniciativa, isolada, padeceria de uma ingenuidade quantitativa que não necessariamente atenderia às necessidades mais profundas de uma análise qualitativa, especialmente tendo em vista a estrutura conceitual venutiana dentro da qual se insere. Afinal, não é meramente a maior ou menor presença de material que garantiria a relevância do estudo comparativo entre diferentes traduções de um mesmo texto-fonte, ainda mais em se tratando de uma obra oriunda de um contexto editorial tão diverso quanto o nosso, em que muitas vezes surgiam diversas versões (oficiais e “piratas”) dos textos dramáticos mais bem sucedidos nos palcos.

Nesse sentido, Hamlet mostra-se pouco desejável, pois possui nada menos do que três versões oficiais imensamente distintas entre si tanto do ponto de vista estrutural quanto em relação ao conteúdo. Isso fragilizaria imensamente a apreensão de quaisquer sutilezas dentre as estratégias tradutórias, pois eventuais divergências poderiam ser fruto não de opções conscientes dos tradutores e tradutoras, mas quiçá de inconsistências na versão do texto-fonte utilizada (BATE, 2007, p. 50-57).

Tendo em vista esse desafio em particular, um caminho possivelmente relevante é apontado pelo crítico literário Frank Kermode, em sua obra Shakespeare’s Language, quando afirma o seguinte:

Unlike the other three plays in the group traditionally regarded as Shakespeare’s four greatest tragedies, Macbeth does not present the problems that arise from the existence of two or more texts. The only authoritative text is that of the 1623 Folio. (KERMODE, 2000, p. 201)5

A relevância de tal colocação pode ser vislumbrada se nos lembramos nossa intenção de cotejar as escolhas estéticas e linguísticas feitas pelos tradutores com as opções preferidas pelo próprio dramaturgo: havendo tão somente uma única fonte original (HELIODORA, 2018, p. 488) torna-se mais possível nos aproximarmos do que possivelmente teriam sido tais escolhas e, de maneira ainda mais importante, nos permite contrastar as diferentes estratégias adotadas para lidar com um mesmo material-fonte.

Um segundo ponto, não menos relevante, diz respeito à própria complexidade do texto-fonte. Se é inquestionável que qualquer obra do cabedal shakespeareano é um oceano de grandes desafios do ponto de vista da tradução, não se pode dizer que todas o sejam igualmente. Dentre a fase inicial da produção de Shakespeare, marcada pela regularidade formal da métrica então vigente (o pentâmetro iâmbico, métrica poética com dez sílabas acentuadas nas posições pares, em sua forma tradicional), e suas produções da dita “maturidade”, notáveis justamente pela liberdade com que o dramaturgo empregava os recursos linguísticos e dramáticos de que dispunha, existem grandes e importantes diferenças. Kermode (2000, p. ix) argumenta a favor de enxergar os anos de 1599 e 1600 (justamente o momento da composição de Hamlet, no palco, e do notável poema The Phoenix and the Turtle, no campo literário) como ponto de virada no uso da linguagem e dos recursos dramáticos por parte do poeta. Essa datação já elimina de nossa lista, destarte, Romeu e Julieta – composta quase que inteiramente em pentâmetro iâmbico regular, sem a presença das ricas variações rítmicas que constituirão a fase madura da obra shakespeariana (BATE, 2007, p. 1676). Tal decisão, embora possa parecer superficial, vai ao encontro da intenção declarada do presente artigo. Afinal, possivelmente uma obra que apresente maiores e mais diversos desafios linguísticos dará origem, em suas traduções, a um arcabouço de ferramentas mais variado e criativo.

Nesse sentido, uma direção que confirma e aprofunda a relevância da sugestão de Macbeth como objeto ideal de análise para esse estudo é fornecida pelo proeminente acadêmico literário norte-americano Thomas Marc Parrott, na edição concebida por ele próprio da obra em questão, quando diz que “by the time he wrote Macbeth Shakespeare had acquired such a mastery of language and metre that he often disregarded the rules which earlier poets, and he himself in his earlier works, had carefully observed”6 (PARROTT, 1904).

A referida tragédia, portanto, nos forneceria não apenas o benefício de um texto-fonte original único com o qual comparar suas respectivas traduções, mas também maiores desafios, em termos de variação estilística, com os quais os tradutores e tradutoras precisaram se confrontar em seu processo decisório. Esses são, em suma, os motivos que amparam nossa decisão de utilizar tal obra como eixo central de nosso artigo.

Dentre as treze traduções de Macbeth listadas na referida compilação da Profa. Dra. Marcia Martins, foi-nos possível obter cópias de sete. Dentre as mais antigas encontram-se: a primeira delas, de 1948, composta por Oliveira Ribeiro Neto; a de Carlos Alberto Nunes, de 1956; e a do amplamente conhecido poeta Manuel Bandeira, de 1961. Já entre as mais atuais conseguimos: a de 1995, feita pela renomada tradutora e bardólatra Bárbara Heliodora; a de 2000, de Beatriz Viégas-Faria; e as recentes versões de 2016, de Rafael Raffaelli, e de 2018, de Alda Porto.

Na lida com tal material, será necessário distinguir inicialmente as áreas nas quais poderíamos averiguar a presença de uma tal variedade de recursos e opções. Primeiramente, cabe-nos ter em vista a especificidade formal da escrita majoritariamente empregada no contexto do teatro elizabetano (o verso branco em pentâmetro iâmbico), e ainda mais precisamente a idiossincrática iconoclastia com que Shakespeare utiliza tal verso em suas obras da fase dita madura, adotando estratégias como: o cavalgamento (enjambment), no qual a sintaxe da oração não se conclui no final de cada verso, mas se prolonga até o verso seguinte; as terminações femininas de versos, que acrescentam uma sílaba extra, não tônica, ao término das dez sílabas tradicionais do pentâmetro iâmbico; os versos compartilhados, nos quais uma mesma unidade de pentâmetro iâmbico é dividida entre mais de um personagem, emprestando à interação a ideia de um ritmo acelerado; e, mais comumente, a liberdade na própria acentuação e extensão do verso, de modo a formar padrões rítmicos variados, possivelmente de acordo com o estado interno do personagem (o que, segundo Crystal (2012, p. 122), seriam “dicas” de Shakespeare para os atores que iriam interpretar seus personagens nos palcos do Globe Theatre).

Uma primeira visada, portanto, se dirigirá aos aspectos formais do texto: uma meta-análise da divisão entre prosa e verso, da métrica predominante e suas eventuais alterações, assim como da presença de rimas ao término de cenas específicas (o chamado dístico rimado, característico do teatro elizabetano). Ademais, a observância da inventividade em relação aos recursos linguísticos supramencionados, em cenas pontuais onde sejam mais minuciosamente perceptíveis, também será analisada.

Porém, como não somente de escolhas formais se constitui o labor tradutório, especialmente em se tratando de obras dramáticas construídas, em sua gênese, para serem enunciadas por atores e atrizes, num segundo momento deteremos nossa investigação na linguagem propriamente utilizada para traduzir o quadricentenário inglês elizabetano. Nesse intuito, analisaremos em primeiro lugar um trecho notoriamente inventivo (CRYSTAL, 2002, p. 236) por parte do dramaturgo inglês, através da boca do personagem-título, quando ele se pergunta: “Will all great Neptune’s ocean wash this blood / Clean from my hand? No; this my hand will rather / The multitudinous seas incarnadine, / Making the green one red.” (Ato II, cena 2) e, posteriormente, o universalmente famoso solilóquio também proclamado pelo personagem-título na quinta cena do ato V, que culmina na conclusão da epígrafe que abre o atual trecho do artigo: “[Life’s] a tale / Told by an idiot, full of sound and fury, / Signifying nothing” (Ato V, cena 5).

Acreditamos que, tendo em vista os setenta anos contemplados pelas publicações obtidas e pela criteriosa seleção de características a serem examinadas, esse material servirá para termos ao menos um primeiro vislumbre de como se deu e como se dá a tradução do Bardo de Stratford-upon-Avon em nossas duplamente longínquas terras, geograficamente tupiniquins e cronologicamente contemporâneas.

ANÁLISE DOS DADOS

POLONIUS: What do you read, my lord?

HAMLET: Words, words, words.

(The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark – Act II, Scene 2)

Detenhamo-nos, portanto, inicialmente, sobre a questão formal: se é inquestionável que Shakespeare compôs suas obras em uma alternância entre prosa e verso, certamente será de suma importância averiguar se tais proporções foram observadas nas respectivas traduções. Segundo Bate (2008, p. 1682) há, em Macbeth, uma proporção de 95% do texto em verso e apenas 5% em prosa. Somente em quatro momentos o dramaturgo optou por não utilizar o verso elizabetano: na quinta cena do primeiro ato, quando Lady Macbeth lê em voz alta a carta enviada por seu marido; na famigerada terceira cena do segundo ato, notoriamente único ponto de alívio cômico da peça, com a memorável sequência do porteiro; na segunda cena do quarto ato, durante a interação entre Lady Macduff e seu filho; e, por fim, na primeira cena do quinto ato, durante o episódio de sonambulismo protagonizado por Lady Macbeth já em franco declínio cognitivo rumo à loucura e à morte.

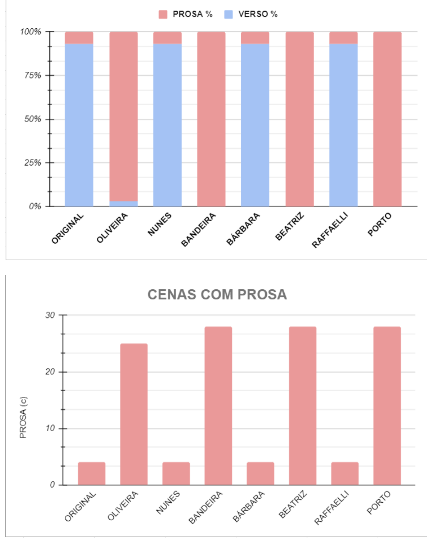

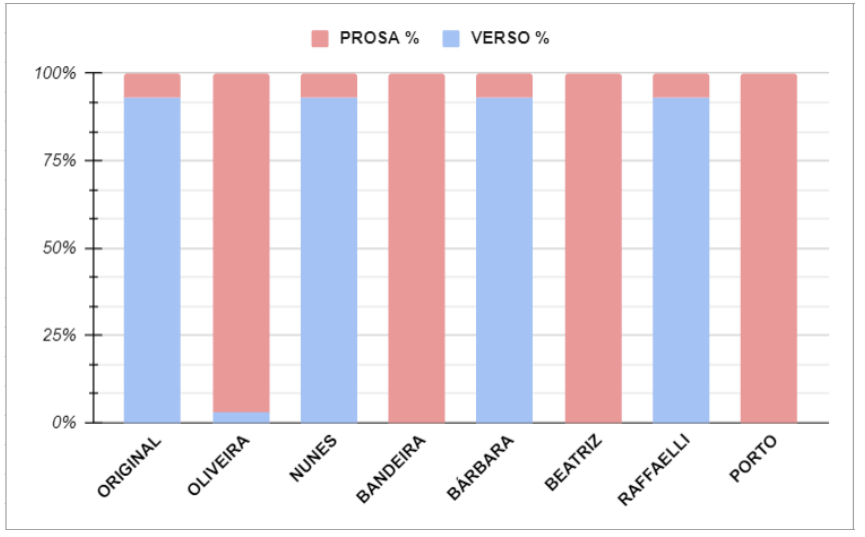

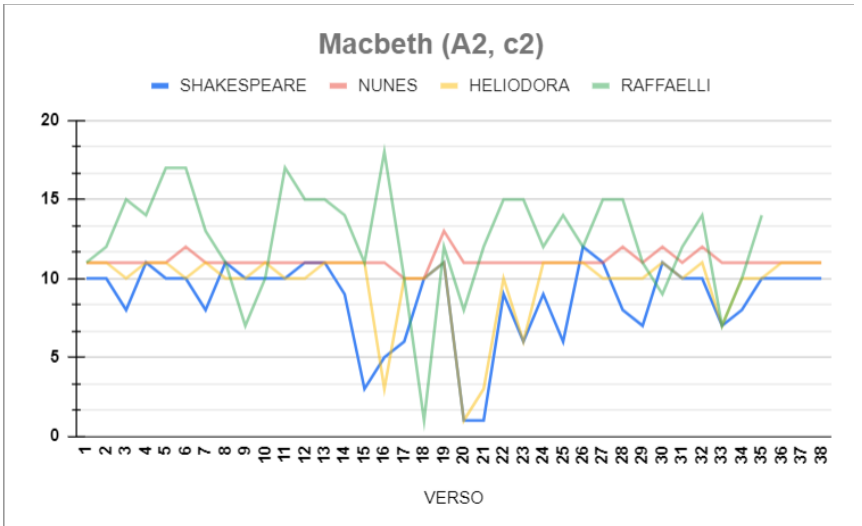

Nas respectivas traduções a que tivemos acesso, dá-se a seguinte situação (em ordem cronológica): Oliveira Ribeiro Neto (1948) optou por utilizar quase que exclusivamente a prosa, mantendo o verso apenas para os trechos de caráter sobrenatural e, mais especificamente, para as falas das Três Irmãs (“bruxas”) e de Hécate; já Carlos Alberto Nunes (1956) empenha-se por manter a quase exata proporção entre prosa e verso, inclusive repetindo exatamente as cenas onde a prosa se dá no texto-fonte; Manuel Bandeira, em 1961, opta por utilizar tão somente a prosa, mesmo para as cenas em que há passagens de personagens ditos sobrenaturais; a tradução de Barbara Heliodora (1995), assim como a de Nunes, observa perfeitamente tanto a proporção entre prosa e verso quanto os episódios específicos onde a prosa é encontrada no texto-fonte; Beatriz Viégas-Faria (2000), por sua vez, segue o mesmo caminho de Bandeira e apresenta todo o conteúdo exclusivamente em prosa, sem quaisquer exceções; mais recentemente, Rafael Raffaelli (2016), em sua tradução anotada e publicada em edição bilíngue, adota um caminho pouco convencional, mantendo a proporção entre prosa e verso, mas sem qualquer observância de regularidade em termos de métrica; e, por fim, a tradução de Alda Porto (2018) também acompanha a trilha de Bandeira e Viégas-Faria, sendo apresentada inteiramente em prosa. A fim de facilitar a visualização de tais estratégias em sua progressão cronológica, apresentamos o gráfico abaixo, também encontrado no Anexo I:

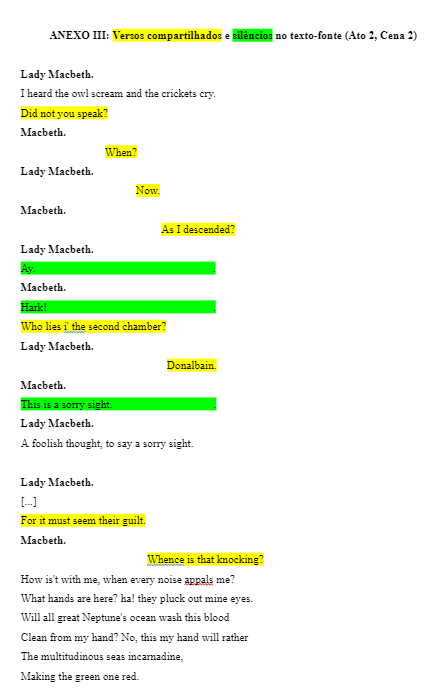

Um segundo ponto formal a ser investigado, já indicado brevemente quando nos referimos à tradução de Raffaelli (2016), é a estratégia utilizada para lidar com a métrica dos versos (notadamente o pentâmetro iâmbico, majoritariamente utilizado por Shakespeare em suas obras – ainda que com um crescente grau de liberdade, como veremos adiante). Podemos, ainda, detalhar tal aspecto em quatro pontos que, embora não exaustivos, nos darão uma boa apreensão geral de tais opções: (1) os dísticos rimados (par de versos rimados que costumam indicar a conclusão de uma cena); (2) os versos compartilhados (em que as dez sílabas do pentâmetro são divididas entre dois ou mais personagens)7; (3) a irregularidade métrica (que sugerem alterações no estado interno de cada personagem); e (4) a coerente mudança de métrica para cenas e personagens específicos. No texto-fonte, podemos encontrar dezenove dísticos rimados para concluir cenas, uma extensa utilização de versos compartilhados, grande liberdade em relação à regularidade da métrica e uma mudança de métrica precisa para cenas e personagens específicos (saindo, em praticamente todas as falas das “bruxas”, do pentâmetro iâmbico para o tetrâmetro trocaico, onde há oito sílabas acentuadas sempre em suas posições ímpares).

De antemão, dessa perquirição podemos excluir as traduções de Bandeira, Viégas-Faria e Porto, que optam por não enveredar por tais descaminhos poéticos e traduzem a obra inteiramente em prosa. Nas restantes, nota-se o seguinte: Oliveira Ribeiro Neto, que só usa o verso em três cenas, (1) não traz os dísticos rimados, (2) não apresenta versos compartilhados, (3) não utiliza a irregularidade de métrica, e (4) tampouco adota de forma consistente as mudanças de métrica para cenas ou personagens específicos; já Carlos Alberto Nunes (1) mantém com exatidão a presença de dísticos rimados nas dezenove finalizações de cenas onde existem no original, (2) observa perfeitamente as ocasiões onde há versos compartilhados entre dois ou mais personagens e (4) utiliza o mesmo tetrâmetro trocaico para a quase totalidade das falas das “bruxas” – não se aproveitando, porém, (3) das possibilidades de subverter a regularidade da métrica nas cenas onde tal recurso é empregado pelo dramaturgo8; a tradução de Heliodora segue fielmente o mesmo caminho de Nunes, (1) mantendo os dísticos rimados, (2) observando os versos compartilhados e (4) utilizando o tetrâmetro trocaico para as falas das “bruxas”, com o adicional de (3) fazer uso da irregularidade métrica em proximidade ao texto-fonte; e, por fim, Raffaelli (1) traz quinze dísticos rimados (quatro a menos do que o original e do que as traduções de Nunes e Heliodora), porém, por escolher não manter nenhuma regularidade métrica ao longo de sua tradução, torna impossível analisar os outros três aspectos de (2) versos compartilhados (pois para sabê-los compartilhados é necessário conhecer a métrica dentro da qual estariam supostamente inseridos), (3) irregularidade métrica (pois não se pode tornar mais ou menos irregular aquilo que já o é inteiramente) e (4) alternância de métrica (já que não há uma base formal coerente a ser alterada).

Tendo concluído a meta-análise estrutural das escolhas e estratégias dos tradutores e tradutoras em comparação ao texto-fonte, sigamos para um olhar mais pormenorizado em cenas específicas que sejam representativas da utilização de certos recursos linguísticos e dramáticos por parte do autor. Para esses, a segunda cena do segundo ato nos apresenta farto material de trabalho, trazendo tanto (1) uma ampla utilização da irregularidade métrica como forma de expressar o estado interno dos personagens e direcionar os possíveis caminhos interpretativos, além (2) de uma perceptível e significativa alternância de pronomes pessoais de tratamento e, ainda, (3) um trecho particularmente complexo de inventividade poética. Acrescentemos, por fim, (4) o memorável solilóquio do personagem-título na quinta cena do quinto ato, possivelmente o trecho mais popularmente conhecido da presente obra.

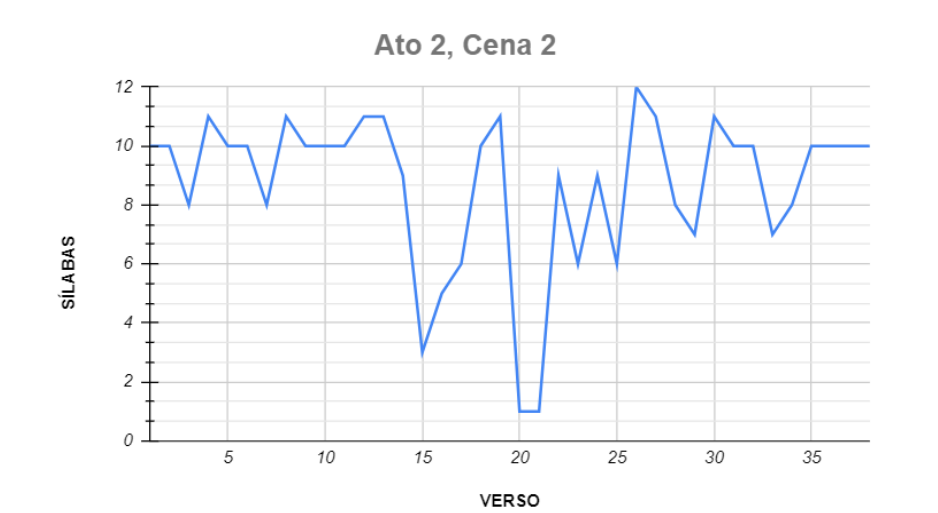

O primeiro dos nossos tópicos, a irregularidade métrica presente na cena, é apontada especialmente por Crystal (2012, p. 210-217) que apresenta, inclusive, um gráfico onde se encontra disposta a métrica de cada um dos versos – segundo ele, uma forma de improvisação poético-jazzística à la Miles Davis (idem, p. 216):9

Seguindo a mesma análise, apresentamos a seguir a inédita quantificação da métrica utilizada para cada verso pelas três traduções onde tal cena não foi transposta em prosa: Nunes (1956), Heliodora (1995) e Raffaelli (2016):

Dele podemos inferir que quem menos se utiliza da irregularidade em termos de métrica é Carlos Alberto Nunes (rosa) e quem mais a utiliza (embora possivelmente menos por referência ao texto-fonte do que por estratégia geral de tradução da obra como um todo) é Raffaelli (verde), enquanto Heliodora (amarelo) é quem mais se aproxima da reprodução rítmica do padrão métrico construído pelo dramaturgo inglês.

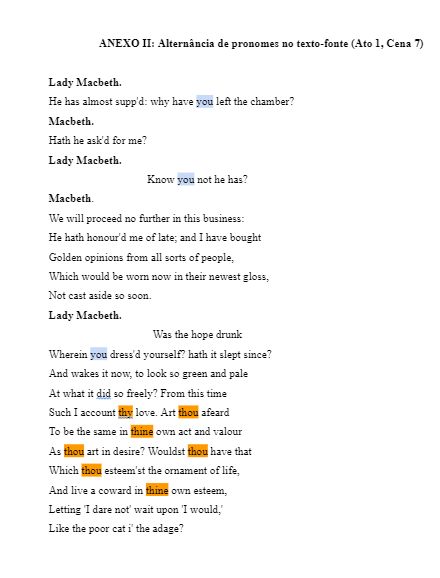

O segundo ponto formal, a alternância entre pronomes pessoais de tratamento como indicativa de uma profunda mudança na relação entre personagens, igualmente descrita por Crystal (idem, p. 99-107), se constrói em um contexto linguístico elizabetano onde o pronome thou indica intimidade ou inferioridade por parte do ouvinte e o pronome you representa formalidade ou superioridade por parte do ouvinte. Com essa distinção em mente, torna-se profundamente significativo o momento a partir do qual, no decorrer de uma mesma fala da sétima cena do primeiro ato10, Lady Macbeth começa a alternar os pronomes pelos quais chama seu marido, indicando seu crescente desprezo pela fragilidade que o mesmo apresenta a partir do regicídio cometido por ele. Após essa interação, ela nunca mais irá chamá-lo de thou (idem, p. 107), o que mostra uma dramaticamente importante perda de afeto e intimidade.

Vejamos, agora, as escolhas adotadas nas traduções analisadas dessa mesma cena: Ribeiro Neto mantém sempre o extremamente formal e respeitoso “vós” (p. 276), Bandeira usa sempre o igualmente respeitoso e arcaico “tu” (p. 27-28), Nunes é o primeiro a reconhecer a alternância pronominal, traduzindo you por “vós” e thou por “tu” (p. 344), Heliodora utiliza sempre “tu” (p. 515-516), assim como Viégas-Faria (pos. 29-30) e Porto (pos. 45-46), enquanto Raffaelli não apenas reproduz tal alternância, apresentando o inédito “você” para you e “tu” para thou (p. 57,59), mas também reconhece-a como algo especialmente relevante em sua nota 58 (p. 232). Podemos, portanto, concluir que uma minoria (apenas duas das sete traduções) utiliza a alternância pronominal presente no texto-fonte, enquanto a maioria (quatro das sete) mantém continuamente o pronome “tu” para ambos os casos de you e thou e apenas uma (Ribeiro Neto) utiliza o antiquado “vós” para ambos.

Em relação ao terceiro ponto, qual seja, a inventividade poética da famosa expressão, enunciada pelo personagem-título, “multitudinous seas incarnadine”, também é notável a pluralidade de estratégias encontradas nas sete traduções que são objeto de análise do presente estudo. Se no texto-fonte encontramos a sequência “this my hand will rather / The multitudinous seas incarnadine, / Making the green one red”, em Oliveira Neto isso se torna “minhas mãos tornariam encarnado o mar imenso e fariam o verde todo rubro” (p. 282), em Nunes podemos ler “antes minha mão faria púrpura / do mar universal, tornando rubro / o que em si mesmo é verde” (p. 347), em Bandeira vê-se “esta minha mão é que faria vermelho o verde mar de pólo a pólo” (p. 36), em Heliodora temos “Antes estas mãos conseguiriam / Avermelhar a imensidão do mar / Tornando rubro o verde” (p. 523), Viégas-Faria verteu por “estas minhas mãos é que tingirão de encarnado os múltiplos mares, transformando em vermelho o que é verde” (pos. 38), Raffaelli optou por “estas mãos podem melhor / Encarnar numerosos mares, / Tornando o verde, rubro” (p. 75) e, por fim, Porto traduziu como “minhas mãos é que o derramarão em todos os mares e tornarão rubras as águas verdes” (pos. 58).

Conquanto estas sejam escolhas estilísticas também oriundas dos contextos culturais das décadas nas quais surgiram (o que tornaria pouco proveitosa a análise comparativa de termos específicos), podemos encontrar diversas variações de vocábulos comuns no português brasileiro (imenso, imensidão, múltiplos, numerosos, todos) para designar o mar multitudinous, que Crystal, em seu exaustivo glossário de termos shakespeareanos, apresenta como significando “myriad, innumerable; or: containing multitudes [of creatures]” (2002, p. 290) e, portanto, é notável a ousada opção de Nunes por “universal”, adjetivo pouco (ou nada) utilizado para referir-se ao objeto em questão.

Igualmente, se é extremamente inventiva a utilização que o Bardo inglês faz de incarnadine (do latim incarnates, cor de carne (Merriam-Webster, 2021)) como verbo (idem, p. 236), o mesmo não se pode dizer da maioria das traduções (Ribeiro Neto: “tornariam […] encarnado”, Nunes: “faria púrpura”, Bandeira: “faria vermelho”, Viégas-Faria: “tingirão de encarnado”, Porto: “tornarão rubras”), excetuando-se talvez as opções de Heliodora (“avermelhar”) e Raffaelli (“encarnar”) que têm ao menos o mérito de buscar uma opção em que haja tão somente o verbo.

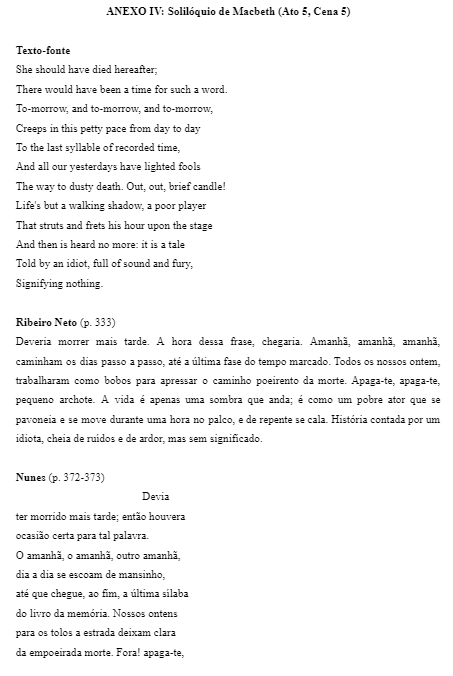

Por último, mas certamente não menos importante, resta-nos a análise do mais famoso solilóquio da peça em questão, pronunciado pelo personagem-título na quinta cena do quinto ato, quando o mesmo é informado da morte de sua esposa. Para a presente comparação, seguiremos dois trechos, cotejando o texto-fonte e as traduções.11

Diz Macbeth: “To-morrow, and to-morrow, and to-morrow, / Creeps in this petty pace from day to day / To the last syllable of recorded time”. Tal início se torna, em Ribeiro Neto (p. 333), “Amanhã, amanhã, amanhã, caminham os dias passo a passo, até a última fase do tempo marcado”; em Nunes (p. 372), “O amanhã, o amanhã, outro amanhã, / dia a dia se escoam de mansinho, / até que chegue, alfim, a última sílaba / do livro da memória.”; em Bandeira (p. 101), “Amanhã, volvendo trás amanhã e amanhã de novo. Vai, a pequenos passos, dia a dia, até a última sílaba do tempo inscrito.”; em Heliodora (p. 589), “Amanhã, e amanhã, e ainda amanhã / Arrastam nesse passo o dia a dia / Até o fim do tempo pré-notado.”; em Viégas-Faria (pos. 110), “Amanhã, e amanhã, e ainda outro amanhã arrastam-se nessa passada trivial do dia para a noite, da noite para o dia, até a última sílaba do registro dos tempos.”; em Raffaelli (p. 211), “Amanhã, e amanhã, e amanhã / Arrastam-se nesse passo miúdo dia após dia / Até a última sílaba do tempo narrado”; e, em Porto (pos. 146), “Amanhã, amanhã, e amanhã, insinua-se nesse ritmo trivial dia após dia até a última sílaba do tempo registrado”. Dentre as muitas repetições (tempo marcado, inscrito, pré-notado, narrado, registrado; registro dos tempos), novamente destaca-se a inventiva e ousada opção de Nunes por “livro da memória”.

Mais adiante, conclui lugubremente o personagem-título: “Life’s but a walking shadow, a poor player / That struts and frets his hour upon the stage / And then is heard no more: it is a tale / Told by an idiot, full of sound and fury, / Signifying nothing.” Isso se torna, em Ribeiro Neto, “A vida é apenas uma sombra que anda; é como um pobre ator que se pavoneia e se move durante uma hora no palco, e de repente se cala. História contada por um idiota, cheia de ruídos e de ardor, mas sem significado”; em Nunes, “A vida é apenas / uma sombra ambulante, um pobre cômico / que se empavona e agita por uma hora / no palco, sem que seja, após, ouvido; / é uma história contada por idiotas, / cheia de fúria e muita barulheira, / que nada significa”; em Bandeira, “Que a vida é uma sombra ambulante: um pobre ator que gesticula em cena uma hora ou duas, depois não se ouve mais; um conto cheio de bulha e fúria, dito por um louco; significando nada”; em Heliodora, “A vida é só uma sombra: um mau ator / Que grita e se debate pelo palco, / Depois é esquecido; é uma história / Que conta o idiota, todo som e fúria / Sem querer dizer nada”; em Viégas-Faria, “A vida não passa de uma sombra que caminha, um pobre ator que se pavoneia e se aflige sobre o palco – faz isso por uma hora e, depois, não se escuta mais sua voz. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria e vazia de significado”; em Raffaelli, “A vida é apenas uma sombra errante, um mau ator / A se pavonear e afligir no seu momento sobre o palco / E do qual nada mais se ouve. É uma história / Contada por um idiota, cheia de som e fúria, / Significando nada”; e, por fim, em Porto, “A vida não passa de uma sombra em movimento, parece um ator medíocre que se empertiga e exalta na hora que lhe cabe no palco e depois ninguém mais o ouve. Trata-se apenas de um conto narrado por um idiota, repleto de som e fúria, mas que nada significa”. Nessa progressão cronológica é notável a ubiquidade da opção por “som e fúria” desde, pelo menos, Heliodora (1995), antecedida por “ruídos e ardor” (Ribeiro Neto), “fúria e muita barulheira” (Nunes) e “bulha e fúria” (Bandeira).

Tendo elencado de maneira suficiente, ainda que jamais exaustiva, os principais pontos de comparação entre as diversas traduções a que tivemos acesso, quais sejam: o aspecto estrutural da proporção entre prosa e verso; questões formais referente à métrica, tais como dísticos rimados, versos compartilhados, irregularidade métrica e a mudança de padrões rítmicos para cenas e personagens específicos; além de opções estilísticas de linguagem, como a alternância entre pronomes pessoais de tratamento e a inventividade poética; resta-nos agora tão somente derivar de tal compilação de dados algumas conclusões iniciais acerca das principais diferenças entre as estratégias tradutórias empregadas pelos tradutores e tradutoras de Shakespeare e de que maneira elas podem nos indicar o posicionamento de tais recursos dentro do binômio conceitual venutiano de domesticação e estrangeirização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“O for a Muse of fire, that would ascend

The brightest heaven of invention”

(William Shakespeare, The Life of Henry the Fifth, Prologue)

De início, será proveitoso distinguir entre os dois principais aspectos sobre os quais pudemos nos debruçar na presente pesquisa: de um lado, temos as características estruturais e formas (como a proporção entre prosa e verso, a regularidade métrica, as rimas, etc.) e, de outro, os aspectos de estilo e linguagem (como a utilização da alternância entre pronomes pessoais e a inventividade poética característica do texto shakespeareano). Tal distinção inicial já nos permite entrever, em linhas gerais, onde se dá de forma principal a diversidade nas estratégias de tradução e, subsequentemente, o relevante posicionamento de tais estratégias no espectro domesticação/estrangeirização.

Sem sombra de dúvida, o elemento que nos é atualmente mais exógeno, especialmente em se tratando de obras dramáticas concebidas para o teatro, é a predominância, no texto-fonte, dos versos (majoritariamente não rimados e em pentâmetro iâmbico), algo quase que inteiramente ausente do teatro contemporâneo. Sendo assim, é notável reconhecer que mais da metade das traduções analisadas nesse artigo (Ribeiro Neto, Bandeira, Viégas-Faria e Porto) são quase inteiramente apresentadas em prosa, sendo que três (Bandeira, Viégas-Faria e Porto) são literalmente apenas em prosa, desconsiderando inteiramente o aspecto formal do verso shakespeareano. Das três restantes, uma (Raffaelli) escapa ao rigor sistemático da métrica elizabetana abraçando destarte a irregularidade métrica como regra e, portanto, apenas duas (Nunes e Heliodora) se atém à regularidade métrica presente no texto-fonte. Logo, é forçoso concluir que, no processo de trazer ao português brasileiro contemporâneo a obra de Shakespeare, uma grande ferramenta de domesticação encontra-se na própria estrutura formal do texto produzido.

Já em relação ao aspecto de estilo e linguagem, ao menos nas significativas passagens perscrutadas nesse estudo, é mais turva a delimitação entre tais escolhas. Por um lado, há uma ampla desconsideração da sutil e heterodoxa alternância entre pronomes pessoais, com apenas duas (Nunes e Raffaelli) das sete traduções reconhecendo e reproduzindo tal recurso confessadamente pouco natural – embora tampouco se possa garantir que a escolha por “vós” (Ribeiro Neto) ou “tu” (Bandeira, Heliodora, Viégas-Faria e Porto) seja parte de um esforço consciente de domesticação e não justamente uma tentativa de reprodução de algum arcaísmo estrangeirizador que nos traga à mente a distância temporal entre nós e o texto-fonte. Por outro, a linguagem em si não apresenta grandes desenvolvimentos ao longo dos setenta anos que separam o “pobre ator que se pavoneia e se move” (Ribeiro Neto) do “ator medíocre que se empertiga e exalta” (Porto), notando-se em todas as traduções uma tentativa mais ou menos equilibrada de concatenar vocábulos menos usuais e trechos mais facilmente apreensíveis. Isso nos permite concluir que a linguagem em si não é necessariamente um ponto sobre o qual há grandes divergências dentro do espectro de domesticação/estrangeirização, situando-se quase todas em um nicho intermediário que, se não é totalmente irreconhecível, tampouco soa como qualquer uma das contemporâneas e coloquiais tragédias cariocas rodrigueanas.

Do exposto acima, podemos enfim finalizar asseverando que, sem dúvida, o presente artigo demonstrou que a maior ferramenta de domesticação empregada nas traduções de Macbeth ao longo do século vinte foi a transposição do verso shakespeareano para a prosa. Essa estratégia, seguida pela maioria dos tradutores e tradutoras aqui analisados, possui certamente o efeito de facilitar imensamente a aproximação dos leitores (e atores e encenadores) com o conteúdo da obra de Shakespeare. Já o estilo da linguagem em si tem sido aparentemente empregado de forma mais ambígua, mantendo-se talvez a meio do caminho entre a domesticação inteligível e a estrangeirização distanciadora. Não seria exagero, portanto, concluir provisoriamente que predomina, no Brasil do século XX, uma atitude domesticadora em relação à obra shakespeariana – principalmente em seus aspectos formais, mas também (em menor grau) nas escolhas de estilo e linguagem.

Por último, fica a provocação, brevemente apontada na introdução ao presente artigo, sobre o que se pode inferir, em termos éticos e políticos, de tal situação cultural. Se é notório que Venuti dá preferência à abordagem estrangeirizadora (VENUTI apud CASTRO, p. 95), não podemos nos esquecer de levar em consideração o contexto cultural dentro do qual ele próprio está inserido, qual seja, a hegemonia anglófona (e, mais especificamente, norte-americana) na sociedade global da segunda metade do século XX. Ora, tendo em vista não apenas a contrastante posição periférica da cultura brasileira e lusófona em tal contexto, mas também a posição supremamente canônica da obra shakespeariana dentro do idioma anglófono, quiçá melhor traduziremos (com o perdão do trocadilho) a insatisfação revolucionária venutiana quanto mais domesticarmos, à moda antropofágica andradeana, o incomparável e estrangeiro Bardo inglês.

4Para o escopo do presente artigo, acreditamos que essas cinco obras com maior número de traduções disponíveis sejam suficiente para iniciar nosso processo decisório. Os dados referentes às outras trinta e quatro obras podem ser encontrados no referido documento.

5Diferentemente das outras três peças que fazem parte do grupo tradicionalmente visto como as quatro grandes tragédias de Shakespeare, Macbeth não apresenta os problemas que surgem da existência de dois ou mais textos. O único texto oficial é o do Fólio de 1623. [tradução de Gabriel Morel Falcão].

6“na época em que escreveu Macbeth, Shakespeare havia adquirido tamanho domínio da linguagem e da métrica poética, que frequentemente desconsiderava as regras que poetas precedentes (e ele próprio, em suas obras anteriores) haviam cuidadosamente observado” [tradução de Gabriel Morel Falcão].

7Um exemplo representativo encontra-se disponível no Anexo III.

8Mais adiante nos deteremos na análise pormenorizada de uma delas: a segunda cena do segundo ato.

9Gráfico adaptado de Crystal, 2012, p. 217.

10Disponível para consulta no Anexo II.

11O trecho completo, tanto do texto-fonte quanto das traduções, encontra-se disponível para consulta no Anexo IV.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BATE, Jonathan e RASMUSSEN, Eric. The RSC Shakespeare Complete Works. Londres: Random House, 2007.

BLOOM, Harold. Shakespeare: a invenção do humano. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000.

CASTRO, Marcelle de Souza. Tradução ética e subversão: desafios práticos e teóricos. Orientadora: Maria Paula Frota. Dissertação (Mestrado)–Departamento de Letras, Centro de Teologia e Ciências Humanas, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/10747/10747_7.PDF. Acesso em: 17 nov. 2021.

COLERIDGE, Samuel Taylor. Biographia Literaria (1817). Project Gutenberg, 2012. Disponível em: https://gutenberg.org/cache/epub/6081/pg6081.txt. Acesso em: 15 nov. 2021.

CRYSTAL, Ben. Shakespeare on toast. Londres: Icon Books, 2012.

CRYSTAL, David. Shakespeare’s words: a glossary & language companion. Londres: Penguin, 2002.

FAILLA, Zoara (org.). Retratos da Literatura no Brasil: 5ª edição. Rio de Janeiro: Instituto Pró-Livro, 2020. Disponível em: https://www.prolivro.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Retratos_da_leitura_5__o_livro_IPL.pdf. Acesso em: 15 nov. 2021.

Incarnadine. In: Merriam-Webster. Disponível em: https://www.merriam-webster.com/dictionary/incarnadine. Acesso em: 27 nov. 2021.

KERMODE, Frank. Shakespeare’s Language. Londres: Penguin, 2000.

MARTINS, Marcia A. P. Shakespeare no Brasil: fontes de referência e primeiras traduções. Tradução em Revista, v.5, p.1 – 11, 2008. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/12701/12701.PDFXXvmi=. Acesso em: 9 dez. 2021.

MARTINS, Marcia A. P. Traduções brasileiras publicadas do drama shakespeareano (1933-2020). Arquivo em PDF: Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: http://www.dbd.puc-rio.br/shakespeare/pdfs/traducoes_publicadas_por_peca.pdf. Acesso em: 12 nov. 2021.

PARROTT, Thomas Marc (Ed). Macbeth. Nova Iorque: American Book Co., 1904. Disponível em: http://www.shakespeare-online.com/plays/macbeth/macbethmetre. Acesso em: 13 nov. 2021.

SHAKESPEARE, William. A tragédia de Macbeth. In: HELIODORA, Barbara (trad). Grandes obras de Shakespeare. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2018.

________. A tragédia de Macbeth. Rafael Raffaelli (trad). Florianópolis: Ed. da UFSC, 2016.

________. Macbeth. Beatriz Viégas-Faria (trad). Porto Alegre: L&PM, 2011.

________. A tragédia de Macbeth. Alda Porto (trad). São Paulo: Martin Claret, 2020.

________. Macbeth. Manuel Bandeira (trad). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

________. A tragédia de Macbeth. In: NETO, Oliveira Ribeiro (trad). Tragédias de Shakespeare. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1960.

________. Macbeth. In: NUNES, Carlos Alberto (trad). Tragédias: teatro completo. Rio de Janeiro: Agir, 2008.

1Esta pesquisa faz parte de um dos tópicos discutidos no TCC de Pós-Graduação Latu Sensu em Tradução do Inglês, pela Universidade Estácio de Sá de Gabriel Morel Falcão em 2023.

2Mestrando em Metafísica (Universidade de Brasília). Especialista em Tradução do Inglês (Universidade Estácio de Sá). Bacharel em Filosofia (Universidade do Sul de Santa Catarina). E-mail: gabrielmfalcao@gmail.com

3Doutorando em Psicologia Social (UERJ). Mestre em Psicologia Social (UERJ). Graduado em Psicologia (Estácio de Sá). Especialização em Saúde Pública (UNOPAR) E-mail: psicologofernandoben@gmail.com

ANEXO I: Prosa e verso no texto-fonte e nas traduções