INTRACYSTIC ADRENAL TUMOR: A CASE REPORT

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/pa10202503302044

Natalia Poletto. POLETTO, N.1; Beatriz Muniz Sodré. SODRÉ, B. M.1; Clarissa Ribeiro Leite. LEITE, C. R.1; Lara de Abreu Argolo. ARGOLO, L. A.1; Gabriela Moraes Azevedo. AZEVEDO, G. M.1; Mayra Lis Santos Helfenstein. HELFENSTEIN, M. L. S.1; Delson Andrade de Machado Jr. JR, D.A.M.2

Resumo

Apresentação do caso: DAMJ, 49 anos, feminino, sem comorbidades prévias e assintomática, compareceu ao consultório, em Salvador/BA, para ultrassonografia (USG) de rotina, que evidenciou cisto suprarrenal e cisto complexo em rim direito. Na Tomografia Computadorizada (TC) de abdome observou-se presença de cisto volumoso, em polo superior do rim direito, exofítico e Bosniak II, além de cisto complexo Bosniak IV, em polo superior do rim direito, 90% endofítico, com limite inferior margeando o sistema coletor renal e envolvido pelo cisto volumoso exofítico. Uma amostra do cisto complexo confirmou a presença de carcinoma de células claras. Paciente foi submetida à nefrectomia parcial com auxílio de tecnologia robótica, que ocorreu sem intercorrências e alta no primeiro dia de pós-operatório. Discussão: O caso relata um tumor renal no interior de um cisto suprarrenal, que se trata de uma condição atípica, já que a paciente não possuía fatores de risco significativos. No quadro clínico, como a maioria dos casos, se apresentou assintomática, sendo diagnosticada por meio de USG de rotina. Assim, após visualização, foi solicitada uma TC confirmatória, permitindo a classificação dos cistos de acordo com o Sistema de Bosniak, assim avaliando o grau e o risco de malignidade. Logo, identificou-se cisto volumoso Bosniak II e cisto complexo Bosniak IV, com grau de malignidade de 95 a 100%. Quanto à abordagem terapêutica, a nefrectomia com auxílio de cirurgia robótica vem ganhando cada vez mais espaço, por possuírem alta definição e amplitude para movimentação do cirurgião, possibilitando um melhor pós-operatório ao paciente. Comentários Finais: Esse caso trata- se de uma condição rara que demonstra a importância dos exames de rotina em pacientes acima de 40 anos para diagnóstico precoce, destacando também a utilização do Sistema de Bosniak e métodos menos invasivos como conduta. Contudo, a literatura ainda carece em estudos que visem abranger a fisiopatologia dessas doenças.

Palavras-chave: Carcinoma; Nefrectomia; Procedimentos Cirúrgicos Robóticos.

1 APRESENTAÇÃO DO CASO

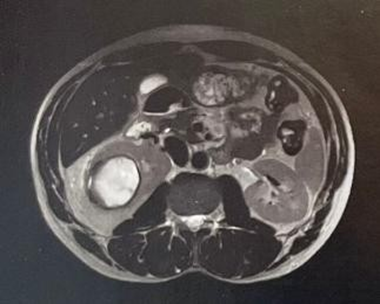

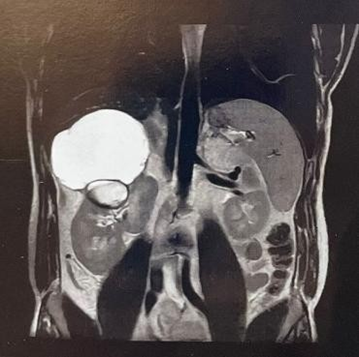

Paciente D.A.M.J., 49 anos, sexo feminino, sem comorbidades prévias e assintomática, compareceu ao consultório, na cidade de Salvador (BA), para exame de rotina, o qual foi evidenciado, na realização de ultrassonografia (USG), cisto renal à direita e cisto complexo em rim direito. Ao exame físico encontrou-se hemodinamicamente estável, com dados vitais mantidos, abdome flácido e indolor. Após realização dos exames laboratoriais, observou-se um hemograma dentro dos parâmetros normais, função renal adequada e coagulograma normal. Dentro dos exames de imagem solicitados, a Radiografia de tórax e Eletrocardiograma (ECG) se apresentaram dentro da normalidade. Todavia, na Tomografia Computadorizada (TC) de abdome total observou-se a presença de cisto volumoso em polo superior do rim direito do tipo exofítico e classificado como Bosniak II, além da presença de cisto complexo Bosniak IV em polo superior do rim direito, 90% endofítico e com limite inferior margeando sistema coletor renal direito, sendo envolvido pelo cisto volumoso exofítico, e demais órgãos normais.

Figura 1: Imagem de tomografia Computadorizada de abdome total em corte axial, evidenciando cisto volumoso em rim direito.

Figura 2: Imagem de tomografia computadorizada de abdome total em corte coronal, evidenciando cisto volumoso em polo superior de rim direito e tumor intracístico em rim direito.

A amostra do cisto complexo foi enviada para patologia, a qual confirmou a presença de carcinoma de células claras. Paciente foi submetida à nefrectomia parcial com auxílio de tecnologia robótica. Procedimento ocorreu sem intercorrências e paciente teve alta no primeiro dia de pós-operatório.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Doença

O carcinoma de células renais (CCR) é o tipo mais prevalente de câncer de rim, sendo que o uso mais frequente de exames de imagem aumentou a detecção dos casos assintomáticos e, assim, a evidência (10, 11). O tumor renal pode manifestar sintomas como dor em flancos, hematúria, massa abdominal palpável, síndromes paraneoplásicas e manifestações de doença metastática, como dor óssea, tosse persistente e linfadenomegalia periférica (10).

Os principais tipos desse carcinoma, de acordo com sua histopatologia, são Carcinoma de Células Claras, Carcinoma Papilar, e CCR Cromófobo, mas também há outros menos frequentes como o de ductos coletores e medular (11). Essa classificação diferencia o CCR de acordo com a morfologia, padrão de crescimento e base histoquímica. O Carcinoma de células claras, o qual apresenta o pior prognóstico dentre os tipos histopatológicos, possui uma relação direta com a doença de von Hippel-Lindau e pode ser esporádico ou associado a uma doença hereditária. Já os CCR papilares são menores e possuem uma morfologia única de células que se organizam em eixos fibrovasculares, formando papilas. O CCR cromófobo, por sua vez, origina-se das células intercaladas do sistema coletor e é composto por células mais escuras (21).

A diferenciação desses subtipos possui repercussões prognósticas e terapêuticas, isso porque certas drogas poderão ser mais ou menos eficientes a depender das alterações moleculares (20).

A depender do seu conteúdo, as massas renais podem ser sólidas ou císticas (ou seja, preenchidas por líquido). Os cistos renais são, geralmente, lesões assintomáticas que podem ser simples (de formato arredondado, paredes lisas e anecoicos) ou complexos (de contornos irregulares, paredes espessas, septos ou calcificações). Eles são diferenciados através de critérios de imagem, de acordo com a classificação de Bosniak, a qual busca a padronização da descrição e conduta no que concerne às lesões renais císticas. Os cistos renais simples, correspondentes à categoria I de Bosniak, são benignos e não precisam de investigação adicional nem de acompanhamento. Já os complexos, que se referem à categoria II à IV, são mensurados quanto ao potencial de malignidade de acordo com sua morfologia. (10,12)

Os cistos renais do complexo Bosniak II representam lesões pouco complexas com baixo risco de malignidade. Já o III e IV são tumores incomuns, sendo que a categoria IV refere- se a uma neoplasia cística, a qual apresenta espessamento parietal ou septal grosseiro, nodular ou irregular, com componente sólido junto à parede do cisto ou septos, com realce pós contraste. Essa massa corresponde a um risco de malignidade de 95 a 100%, e, portanto, possui indicação cirúrgica (10, 14).

Quanto aos cistos adrenais, eles são descritos como massas circunscritas contendo líquido (15). Essas lesões são raras dentre as patologias da glândula suprarrenal e comumente assintomáticas, sendo a maioria descobertas acidentalmente por exames de imagem ou em necrópsia. Normalmente, os cistos adrenais são benignos, unilaterais e não funcionais hormonalmente. Entretanto, alguns podem exibir características ambíguas, assemelhando-se a neoplasias adrenais malignas (3). Outra possibilidade de manifestação é sua associação com neoplasias da medula adrenal e do córtex adrenal. Com relação a classificação, os cistos adrenais podem ser classificados em pseudocistos, cistos endoteliais, cistos epiteliais e cistos parasitários. Os pseudocistos são os mais incidentes dentre os cistos adrenais e são facilmente identificados por ter uma parede que não tem revestimento de epitélio ou endotélio (14, 16).

Apesar de serem assintomáticos em sua maioria, alguns casos – geralmente associados aos pseudocistos – podem apresentar lesão de grande massa e dor devido a hemorragia ou ruptura do cisto. Os pseudocistos são causados frequentemente por eventos traumáticos, apresentando-se muitas vezes de forma não funcional e sintomática. Além disso, ainda que raramente, os cistos adrenais podem apresentar-se associados à hipertensão, em razão da compressão da artéria adrenal ou da medula adrenal (3).

2.2 Epidemiologia

O Carcinoma de Células Renais é a terceira neoplasia mais comum do trato genitourinário e representa 5% e 3% de todas as doenças malignas em homens e mulheres, respectivamente (17). No Brasil, em 2022, a incidência estimada foi de 11090 casos novos, com uma taxa bruta de mortalidade registrada nesse mesmo ano de 2,1% (18).

Os tumores renais apresentam um pico de incidência entre os 60 e 70 anos e uma proporção entre homens e mulheres de 1,5:1. Eles podem ser hereditários – sua forma mais rara – ou esporádicos – o que é mais comum. Os tumores renais de células claras são seu tipo histológico mais prevalente (corresponde cerca de 70 a 90% dos casos), enquanto o Carcinoma Papilar é o segundo tipo mais comum (10 a 15% dos casos) e o Cromófobo é o terceiro (4 a 5% dos casos). Cerca de 15% dos casos de CCR são císticos. (11)

Os cistos adrenais representam 1-2% de todos os incidentalomas adrenais, sendo lesões raras com incidência de 0,064% a 0,18% (3). O uso mais amplo de exames de imagem contribuiu para identificar casos em pacientes mais jovens, sendo constatado hoje uma maior prevalência desses cistos da quarta a quinta década de vida (19). Quanto à proporção entre mulheres e homens, é visto uma sutil preponderância feminina (3:1) (19).

2.3 Etiologia

A etiologia dos tumores renais ainda é pouco conhecida, porém os fatores de risco associados apresentam grande relevância para levantar a suspeita diagnóstica nos pacientes. Assim, a literatura traz destaque para o tabagismo, obesidade, hipertensão, infecção do trato urinário, doença renal cística adquirida e fatores genéticos. Com relação a predisposição genética, estudos mostraram associação entre o gene codificador do fator indutor de hipóxia 2 alfa (HIF2α) e o surgimento esporádico do carcinoma de células claras, além de mutação no gene VHL em 50 a 70% dos tumores esporádicos de células claras (1).

Ademais, o hábito de fumar é considerado fator de risco em meta-análise com 19 estudos caso-controle e 5 coorte onde homens fumantes apresentaram aumento de 54% no risco e mulheres um aumento de 22% com risco relativo para ambos os sexos. Já em relação a obesidade, existe uma associação entre Índice de Massa Corpórea (IMC) e o risco de carcinomas de células renais, sendo que um ganho de 5 kg/m2 aumenta o risco em 24% em homens e 34% em mulheres, demonstrando maior associação entre a obesidade e o sexo feminino. E, por fim, a hipertensão ou seu tratamento estão associados com o risco de CCR em vários estudos coorte e caso controle, em que se observou aumento do risco com incremento dos valores pressóricos.(1)

Quanto aos cistos suprarrenais, eles podem ser classificados de acordo com as suas características como: epiteliais, endoteliais, parasitários e pseudocistos, sendo o endotelial o mais comum, aparecendo em 45% dos casos. São condições raras geralmente descobertas por exames de imagem e que se apresenta em grande parte dos casos de forma assintomática, tendo sua etiologia ainda pouco conhecida (2). No entanto, de acordo com a literatura, os pseudocistos adrenais mais comumente surgem de hemorragia na glândula adrenal, secundária a estresse extremo, nascimento, trauma ou cirurgia e é conhecido por estar associado à malignidade, com estimativa incidência de aproximadamente 7%. (3)

2.4 Apresentação Clínica

O carcinoma de células renais se apresenta muitas vezes de forma assintomática, sendo que 50% dos pacientes descobrem acidentalmente, ao realizarem exames de imagem de rotina. Os pacientes sintomáticos, por sua vez, podem apresentar a tríade clássica de sintomas, que está presente em apenas 4-17% dos casos, sendo essa tríade caracterizada pela presença de hematúria, dor em flanco e presença de massa abdominal. Além desses sintomas, o paciente ainda pode cursar com dor abdominal, febre, perda ponderal, fadiga induzida pela anemia ou outros sintomas secundários a metástase, como dor óssea e tosse (6).

Outrossim, os cistos renais, em sua maior parte, se apresentam assintomáticos e são descobertos por acaso por meio de exames de imagem, como USG e TC (7). Cistos que tendem a crescer, por sua vez, podem causar sintomas como dor, hematúria e/ou obstrução urinária (8).

2.5 Diagnóstico e Prognóstico

O diagnóstico de cistos e tumores renais se dá principalmente pelos exames de imagem. O carcinoma de células renais pode ser inicialmente detectado por ultrassonografia abdominal, e os cistos benignos podem ser tanto detectados quanto diagnosticados por meio desse exame. O uso de Doppler no USG auxilia no exame pois pode demonstrar presença ou ausência de vascularização na periferia da massa, sendo que a presença é sugestiva de oncocitoma. Já a ultrassonografia com contraste pode ser utilizada para avaliar lesões renais indeterminadas e reclassificar lesões Bosniak IIF e III, pois o uso de microbolhas de gás como agente de contraste permite a detecção de movimentos lentos e de baixo fluxo na microcirculação. A tomografia computadorizada com contraste é o exame padrão ouro, e deve ser o primeiro exame para pacientes com hematúria visível e não visível, pois detecta a presença de gordura e de realce pós contraste, dois recursos diagnósticos importantes, além de ser importante para definir malignidade, juntamente com a ressonância magnética com contraste, exame o qual possui maior resolução de contraste de tecidos moles. O uso do contraste nos exames de imagem é relevante pois a presença de realce é considerada o critério mais importante para a diferenciação de subtipos sólidos malignos das pequenas massas renais. A histopatologia por biópsia deve ser feita em pacientes com lesões suspeitas de malignidade, não sendo necessária em casos de lesões benignas detectadas pelos exames de imagem (6,9).

A partir dos achados na tomografia computadorizada ou na ressonância magnética, pode-se separar as lesões renais císticas a partir da classificação de Bosniak, sendo essa uma referência para descrições dessas lesões. A classe I são cistos homogêneos, sem realce após contraste, de margens finas, com nítida separação para parênquima renal de parede lisa e fina. A classe II são cistos hiperdensos de até 3cm, sem realce após contraste (ou realce perceptível não mensurável nos septos), com uma ou algumas finas septações, calcificações pequenas e finas. A classe IIF é uma subclassificação recente, que contempla lesões mais complexas que não se enquadram na categoria II ou III, com múltiplos septos, paredes ou septos contendo calcificações, nodulares ou irregulares. Ou ainda cistos hiperdensos maiores que 3cm ou somente com 25% de suas paredes visíveis (exofítico). Em ambos os tipos o realce após contraste está ausente, duvidoso ou hair-like, e podem ser lesões mais complexas. Cistos com classificação IIF não são suficientes para indicar exploração cirúrgica. Cistos classe III possuem reforço de parede ou septo após contraste, são lesões císticas com parede espessa, com irregularidade de septo e parede e/ou conteúdo não homogêneo, com calcificações grosseiras e irregulares, com realce mensurável. Por fim, os cistos classe IV são lesões com todos os achados da classe III, acrescidos de componente sólido, de partes moles, independentemente do achado da parede ou septos. Há reforço de parede e/ou do(s) componente(s) sólido(s) após contraste (12).

No caso de tumores renais, é de suma importância realizar o estadiamento, sendo esse o principal indicador do prognóstico do paciente. O estadiamento se dá pelo método TNM, sendo que T é determinado pelo tamanho do tumor e sua extensão para estruturas adjacentes; o N pela presença de linfonodos regionais; e M pela presença de metástase à distância (13). Assim, é possível estadiar o paciente em estágios 1-4, sendo o estágio 1 o de melhor prognóstico (sobrevida de 84%), e o estágio 4 o de pior prognóstico (sobrevida de 5%) (9).

2.6 Tratamento

A cirurgia laparoscópica urológica tem se desenvolvido constantemente e agora faz parte do tratamento de rotina de muitas condições urológica, sendo a prostectomia radical e a nefrectomia parcial os principais procedimentos robóticos realizados pelos cirurgiões. No entanto, essa abordagem cirúrgica apresenta desafios específicos que exigem a aquisição de habilidades difíceis e levam a uma curva de aprendizado mais acentuada quando comparada à cirurgia aberta. Dentre essas dificuldades é possível destacar: a falta de conhecimento prático e teórico desse método, a falta de equipamentos e estrutura necessária para a realização do procedimento e a falta de equipe cirúrgica treinada. Todavia, devido a criação de múltiplos centros de simulação onde os cirurgiões podem adquirir suas habilidades fora da sala de cirurgia, os sistemas cirúrgicos robóticos, introduzidos no século passado, tem crescido exponencialmente na prática cirúrgica urológica (4). Logo, os sistemas robóticos foram recentemente introduzidos na prática cirúrgica e se tornaram um grande avanço nas cirurgias urológicas, porém ainda encontra muitas barreiras que dificultam o acesso em amplo espectro dessa prática.

Outrossim, existem várias vantagens das cirurgias robôs-assistidas em relação às cirurgias laparoscópicas. Dentre elas, estão uma alta definição, visualização tridimensional intracavitária do cirurgião e a amplitude maior de movimentos. Por esse motivo, a nefrectomia robô-assistida tem sido cada vez mais citada e utilizada como tratamento dos tumores renais, quando se comparado aos resultados obtidos por nefrectomias abertas ou laparoscópicas (1).

No contexto do tratamento cirúrgico, é comum que a maioria dos pacientes diagnosticados com carcinoma de células renais apresente tumores localizados. Nesse cenário, a intervenção padrão consiste na realização de excisão cirúrgica, podendo ser por meio de nefrectomia radical ou parcial (5). Desse modo, a indicação clássica da nefrectomia parcial para tumores menores ou iguais a 4 cm, tem demonstrado resultados favoráveis, com sobrevida câncer-específica de 96% e 90% respectivamente com 5 e 10 anos de seguimento (1). Além disso, o temor de que a nefrectomia radical possa desencadear doença renal crônica, e, consequentemente, diminuir a sobrevida global, tem sido um fator adicional que favorece a recomendação da nefrectomia parcial, mesmo em tumores maiores do que 4 cm (1).

Quanto aos tumores maiores do que 4 cm, a nefrectomia parcial, utilizando abordagens abertas e robóticas, foi reconhecida como o padrão cirúrgico para o tratamento de massas renais T1 (<7 cm). Já nas massas renais T2 (> 7 cm e limitadas ao rim), a nefrectomia parcial é uma abordagem aceitável em pacientes com potencial para preservar a função renal. E, por fim, no cenário da doença T3, caracterizada pela extensão do tumor além do córtex renal, a nefrectomia radical tem sido o padrão para o manejo cirúrgico definitivo, uma vez que devido a malignidade, pode ocorrer a perda da função renal e comprometimento da saúde do paciente (5).

Ademais, quanto ao tratamento dos cistos suprarrenais, a cirurgia usualmente é indicada para os cistos malignos, cistos sintomáticos de tamanho qualquer ou cistos assintomáticos maiores do que 5cm. No entanto, para as lesões mensuradas em mais de 8cm, a adrenalectomia aberta parece ser a melhor escolha, uma vez que, devido a extensão do cisto há uma maior chance de haver adesão a estruturas adjacentes (2). Caso o cisto não apresente nenhuma destas características citadas acima, a conduta conservadora de observar sem intervir também é uma opção, em consideração ao curso benigno da doença (2). Logo, é notório que uma boa avaliação pré-operatória da extensão do cisto é fundamental para conduzir o manejo do paciente, sendo a investigação adequada, com tomografia computadorizada e ressonância magnética, essencial para definir a lesão cística (3).

3 DISCUSSÃO

O CCR é a terceira neoplasia mais comum do trato genitourinário e possui maior prevalência maior no sexo masculino, já os cistos adrenais são mais comuns na quarta e quinta década de vida e com sutil preponderância feminina (17, 19). Todavia, mesmo não apresentando fatores de risco para o CCR, a paciente deste caso específico se enquadra no perfil para cistos suprarrenais, devido a sua idade de 49 anos e ao seu gênero feminino.

Além disso, essas duas patologias podem gerar sintomas, como hematúria, dor em flanco e presença de massa abdominal, em casos de tumores renais, e dor, hematúria e/ou obstrução urinária em quadros de cistos renais e adrenais. Entretando, em sua maior parte, os pacientes são assintomáticos para essas condições e as descobrem por meio de exames de rotina, sobretudo USG e TC (6, 8). Ademais, esses cistos renais complexos são classificados de acordo com o sistema de Bosniak, visando avaliar seu grau e o risco de malignidade associado (10, 14). Nesse sentido, é observado que esta paciente não apresentava sintomas, como a maioria, descobrindo, então, um cisto renal à direita e um cisto complexo em rim direito através da realização de USG de rotina. Assim, após a detecção, foi também submetida a uma TC de abdome total para fins confirmatórios do diagnóstico. Logo, nesse exame de imagem realizado, o cisto renal complexo foi classificado como Bosniak IV, indicando uma malignidade de 95 a 100% (10, 14), e se apresentou 90% endofítico, ou seja, sua maior parte estava no interior do rim. Já a etiologia que possa ter ocasionado tais patologias foi pouco explorada na paciente deste caso, porém sabe-se que diversos fatores, como tabagismo, HAS, obesidade, infecções do trato urinário, doença renal cística adquirida e fatores genéticos, têm grande relevância para a suspeita diagnóstica desses indivíduos (1).

Quanto ao tratamento, a paciente em questão foi submetida a uma nefrectomia parcial com auxílio de tecnologia robótica. Dessa forma, de acordo com a literatura, as cirurgias robôs- assistidas têm ganhado cada vez mais espaço em relação às laparoscópicas e às abertas, uma vez que possuem alta definição, visualização tridimensional da região e amplitude maior para o cirurgião se movimentar. Outrossim, a escolha pela cirurgia parcial e não radical tem sido cada vez mais optada, mesmo diante de tumores maiores do que o indicado (4cm), pois a segunda contribui ativamente para uma diminuição da sobrevida global, visto que induz a doença renal crônica (1). Logo, por se tratar de um procedimento menos invasivo quando comparado aos outros, o pós-operatório apresenta resultados favoráveis para a melhor recuperação dos indivíduos submetidos a esse procedimento. Assim, a paciente deste caso específico também não apresentou intercorrências durante a cirurgia, como o esperado, e recebeu alta no 1° dia após a cirurgia.

4 CONCLUSÃO

Em conclusão, esse relato de caso teve como objetivo contemplar a história clínica e manejo dos cistos adrenais e tumores renais, além de revelar os desafios diagnósticos dessas condições. Assim, foi de grande destaque a utilização da Classificação de Bosniak para estratificação de risco de malignidade dessa paciente, bem como para auxiliar na conduta que foi tomada para sanar com seu problema. Outrossim, o tratamento escolhido para desfecho do caso demonstra na prática o crescimento da cirurgia robótica na urologia, fazendo jus aos resultados positivos que esse manejo tem quando comparado a cirurgias abertas ou laparoscópicas. Ademais, a morbidade e a mortalidade relacionadas a essas lesões foram bastante reduzidas como resultado das melhorias nos métodos cirúrgicos e nos tratamentos minimamente invasivos (19). No entanto, infelizmente a literatura é muito limitada no conhecimento da cirúrgica robótica e, além de apresentar particularidades quanto a montagem dos robôs no centro cirúrgico, são poucos cirurgiões capacitados para utilizarem dessa técnica (1).

REFERÊNCIAS

1. NARDI, Aguinaldo Cesar; NARDOZZA JR., Archimedes; FONSECA, Carlos Eduardo Corradi; TRUZZI, José Carlos; RIOS, Luis Augusto Seabra; SADI, Marcus Vinicius. Urologia Brasil. São Paulo: Planmark, 2013.

2. DE CASTRO, A. Z. et al. Cisto hemorrágico da adrenal: relato de um caso. Brazilian Journal of Health Review, v. 4, n. 5, 2021.

3. GOEL, D. et al. Cystic adrenal lesions: A report of five cases. Cancer reports, v. 4, n. 1, p. e1314, 2021.

4. ROCHA, M. F. H. et al. A census of laparoscopic and robotic urological practice: a survey of minimally invasive surgery department of the Brazilian Society of Urology. International braz j urol: official journal of the Brazilian Society of Urology, v. 45, n. 4, p. 732– 738, 2019.

5. CHEN, Y.-W. et al. Treatment landscape of renal cell carcinoma. Current treatment options in oncology, v. 24, n. 12, p. 1889–1916, 2023.

6. BAHADORAM, S. et al. Renal cell carcinoma: an overview of the epidemiology, diagnosis, and treatment. Giornale italiano di nefrologia: organo ufficiale della Societa italiana di nefrologia, v. 39, n. 3, 2022.

7. CHANG, C.-C. et al. Prevalence and clinical characteristics of simple renal cyst. Journal of the Chinese Medical Association: JCMA, v. 70, n. 11, p. 486–491, 2007.

8. ZHU, M.; CHU, X.; LIU, C. Effects of renal cysts on renal function. Archives of iranian medicine, v. 25, n. 3, p. 155–160, 2022.

9. ROSSI, S. H. et al. Imaging for the diagnosis and response assessment of renal tumours. World journal of urology, v. 36, n. 12, p. 1927–1942, 2018.

10. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Diretrizes Diagnósticas e terapêuticas do carcinoma de células renais. Brasília, 2022.

11. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Estado de Saúde. Protocolo de Atenção à Saúde: Câncer Renal. 2019.

12. MUGLIA, V. F.; WESTPHALEN, A. C. Classificação de Bosniak para cistos renais complexos: histórico e análise crítica. Radiologia brasileira, v. 47, n. 6, p. 368–373, 2014.

13. ELKASSEM, A. A. et al. Update on the role of imaging in clinical staging and restaging of renal cell carcinoma based on the AJCC 8th edition, from the AJR special series on cancer staging. AJR. American journal of roentgenology, v. 217, n. 3, p. 541–555, 2021.

14. METE, O. et al. Overview of the 2022 WHO classification of adrenal cortical tumors. Endocrine pathology, v. 33, n. 1, p. 155–196, 2022.

15. MENEZES, M. R. DE et al. Safety and feasibility of radiofrequency ablation for treatment of Bosniak IV renal cysts. International braz j urol: official journal of the Brazilian Society of Urology, v. 42, n. 3, p. 456–463, 2016.

16. ERICKSON, L. A. et al. Cystic adrenal neoplasms. Cancer, v. 101, n. 7, p. 1537–1544, 2004.

17. CAPITANIO, U. et al. Epidemiology of renal cell carcinoma. European urology, v. 75, n. 1, p. 74–84, 2019.

18. Cancer Today. Disponível em: https://gco.iarc.fr/today/en/dataviz/tables?mode=population&cancers=29&populations=152_170_188_192_214_218_222_254_312_32_320_328_332_340_388_44_474_484_52_558_591_600_604_630_662_68_740_76_780_84_858_862&multiple_populations=1. Acesso em: 30 mar. 2024.

19. BOZIC ANTIC, I.; DJURISIC, I.; NIKOLIC, S. Adrenal cysts: To operate or not to operate? Journal of clinical medicine, v. 13, n. 3, p. 846, 2024.

20. Rim Neoplasias – Carcinoma de células renais – (5a edição – 2019). Disponível em: <https://www.sbp.org.br/manual-de-laudos-histopatologicos/rim-neoplasias-carcinoma- celulas-renais/>. Acesso em: 12 abr. 2024.

21. MICHAEL B ATKINS, MDZIAD BAKOUNY, MDTONI K CHOUEIRI. Epidemiology, pathology, and pathogenesis of renal cell carcinoma. Uptodate, 2024.

1Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) – Salvador, BA, Brasil.

2Hospital da Bahia – Setor de Urologia, Salvador, BA, Brasil.