REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ch10202501302123

Vanessa Ferreira Passos1;

Ilsimara Moraes Da Silva2

RESUMO

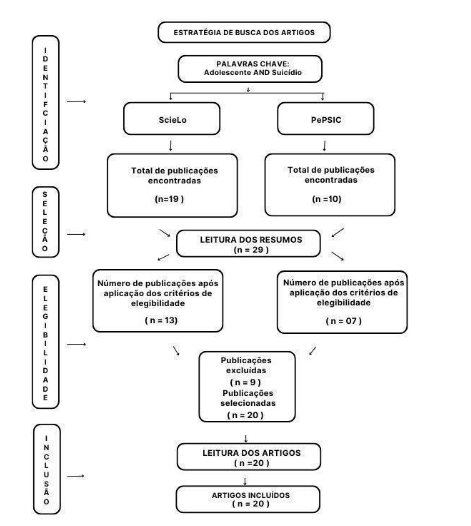

OBJETIVO: O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura sobre o tema suicídio em adolescentes com o objetivo de investigar como o tema tem sido descrito na literatura nacional nos últimos cinco anos. MÉTODO: Foram utilizados, para a pesquisa, artigos em português, referenciados nas bases de dados PePSIC e SciELO , usando como descritor a expressão “adolescente” AND “suicídio”, publicados durante o período de 2019 a 2024. RESULTADOS: Dos 29 textos constatados na amostra inicial, identificou-se 20 artigos que respeitaram os critérios de elegibilidade predefinidos. Após leitura total dos artigos, todos os artigos foram considerados relevantes para a temática estudada e compuseram, assim, a amostra final do estudo um total de 20 artigos. ANÁLISE: Após a leitura do material selecionado, as publicações foram analisadas e agrupadas em seis categorias temáticas: a) estudos epidemiológicos com dados nacionais e regionais; b) percepção das equipes multiprofissionais sobre o suicídio na adolescência ; c) visão e perspectivas de adolescentes sobre o tema suicídio e tentativas de suicídio nesta faixa etária; d) ambiente escolar e as ações de prevenção e promoção de saúde neste contexto; e) psicodinâmica do suicido e f) estudos sobre assuntos específicos relacionados ao tema estudado. CONCLUSÃO: Constatou-se a necessidade de elaboração e implementação de políticas públicas voltadas para esta população considerada vulnerável e também o papel e importância das ações de intervenção, prevenção e promoção de saúde específicas para a população desta faixa etária.

PALAVRAS CHAVE: Suicídio, Adolescente.

ABSTRACT

OBJECTIVE: This study is an integrative review of the literature on the topic of suicide in adolescents with the aim of investigating how the topic has been described in the national literature in the last five years. METHOD: Articles in Portuguese, referenced in the PePSIC and SciELO databases, using the expression “adolescent” AND “suicide” as descriptors, published between 2019 and 2024, were used for the research. RESULTS: Of the 29 texts found in the initial sample, 20 articles were identified that met the predefined eligibility criteria. After reading the articles in full, all articles were considered relevant to the studied theme and thus composed the final sample of the study, a total of 20 articles. ANALYSIS: After reading the selected material, the publications were analyzed and grouped into six thematic categories: a) epidemiological studies with national and regional data; b) perception of multidisciplinary teams on suicide in adolescence; c) adolescents’ views and perspectives on the topic of suicide and suicide attempts in this age group; d) school environment and prevention and health promotion actions in this context; e) psychodynamics of suicide; and f) studies on specific subjects related to the topic studied. CONCLUSION: The need to develop and implement public policies aimed at this population considered vulnerable was noted, as well as the role and importance of intervention, prevention and health promotion actions specific to the population in this age group.

KEYWORDS: Suicide, Adolescent.

INTRODUÇÃO

O suicídio consumado é definido como “o ato de deliberadamente matar a si mesmo”, enquanto as tentativas de suicídio são descritas como “qualquer comportamento suicida não fatal, envolvendo envenenamento autoinfligido intencional, lesões ou automutilação, que pode ou não ter uma intenção ou resultado fatal”. Antes da tentativa de suicídio, muitas pessoas apresentam um comportamento suicida, que é definido como “uma gama de comportamentos que inclui pensamentos suicidas (ou ideação), planejamento de suicídio, tentativas de suicídio e o suicídio em si” (WHO, 2014, p. 12).

O alarmante número de mortes por suicídio torna esta questão de vital importância para a saúde pública mundial, havendo variações na taxa de ocorrências quanto a idade, entre diferentes regiões do mundo e entre homens e mulheres. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2021), estima-se que mais de 700.000 pessoas tenham falecido por suicídio em 2019. A taxa global de suicídios foi de 9,0 para cada 100.000 habitantes, sendo que a maioria das mortes (77%) ocorreu em países de baixa e média renda per capta. O suicídio foi a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, de ambos os sexos, e 88% deles viviam em países em desenvolvimento. Entre 2000 e 2019, embora a taxa global de suicídios tenha diminuído de forma geral, a região das Américas registrou um aumento estimado em 17%. Apesar dos altos números identificados, destaca-se que, devido ao estigma que ainda envolve a morte por suicídio, ela é frequentemente subnotificada ou registrada de forma incorreta.

Como o número de mortes por suicídio entre jovens no mundo, é bastante alto, sendo precedido apenas por mortes por acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal (WHO, 2021), a definição de um critério cronológico torna-se imprescindível, no sentido de orientar investigações epidemiológicas e a formulação de políticas públicas de saúde. O Ministério da Saúde no Brasil, assim como a OMS, define a adolescência como período de vida compreendido entre 10 e 19 anos. (Souza; Barbosa; Moreno, 2015). No entanto, é fundamental que aspectos psicológicos e sociais sejam igualmente considerados na construção dos conceitos de adolescência e juventude. (Brasil, 2007).

Embora neste trabalho não haja pretensão de exaurir as questões relacionadas à conceituação de adolescência, destaca-se rapidamente algumas considerações que justificam a importância de se compreender melhor o suicídio nesta população.

Para a OMS, a adolescência é caracterizada como uma etapa crucial da vida, marcada pela busca de independência e pela formação de novos relacionamentos. Trata-se de um período desafiador, em que os indivíduos necessitam desenvolver habilidades sociais e aprender novos comportamentos. Durante a transição da infância para a vida adulta, os adolescentes enfrentam diversos riscos à saúde, como exposição ao tabaco, ao álcool e a outras substâncias psicoativas. Além disso, enfrentam riscos relacionados à violência, acidentes de trânsito e problemas de saúde mental, tais como depressão, ansiedade, automutilação, vício em videogames, transtornos alimentares e comportamento suicida. Muitos desses problemas estão associados a determinantes sociais, incluindo padrões estéticos impostos pela sociedade, a normalização do consumo recreativo de bebidas alcoólicas, exclusão social e dificuldades no acesso a serviços de saúde. É relevante destacar que grande parte dos transtornos mentais surge antes dos 14 anos e, se não tratados, podem se prolongar e impactar negativamente a vida adulta (WHO, 2019). Neste sentido, a população adolescente está exposta a muitos fatores de risco ao suicídio.

Estudos realizados pela OMS assinalam a existência de fatores de risco e de proteção que devem ser considerados ao se tratar da temática do suicídio entre jovens. Entre os fatores de risco associados ao sistema de saúde e à sociedade, destacam-se as dificuldades no acesso a assistência de saúde; a disponibilidade e fácil acesso aos meios para o suicídio; as reportagens sensacionalistas na mídia que aumentam o número de “imitadores”; problemas de saúde mental e/ou o abuso de substâncias. Há, muitas vezes, também o estigma relacionado ao tema que impede que os indivíduos com comportamentos suicidas busquem ajuda. O risco também pode estar presente em situações de guerra e desastres, bem como nas condições estressantes vivenciadas por populações vulneráveis, como a discriminação, o isolamento social, situações de abuso, violência e relacionamentos conflituosos. Ademais, é preciso considerar a existência de tentativas anteriores de suicídio, perdas financeiras, dor crônica e histórico familiar de suicídio (WHO, 2014)

Por sua vez, os fatores de proteção incluem relacionamentos interpessoais saudáveis; crenças religiosas e espirituais que proporcionam acesso a comunidades coesas e solidárias; e um estilo de vida que favorece estratégias positivas de enfrentamento e bem-estar, como boa autoestima e também habilidades para resolução de problemas e busca de ajuda quando necessário (WHO, 2014).

A diminuição da taxa de mortalidade por suicídio é urgente, havendo um compromisso dos países em alcançar uma meta global de redução de um terço dessas mortes até 2030. Na atualidade apenas 38 países são reconhecidos por suas estratégias de prevenção. Há, sem dúvida, uma premente necessidade de ações preventivas, considerando que os suicídios são, em sua maioria, evitáveis, havendo possibilidades de intervenções eficazes e baseadas em evidências, incluindo: limitar o acesso aos meios de suicídio, como pesticidas e armas de fogo; assegurar uma cobertura responsável da mídia sobre suicídios; promover habilidades socioemocionais em adolescentes; e identificar precocemente os riscos e prestar assistência adequada às pessoas afetadas por comportamentos suicidas (WHO, 2021).

Por fim, deve-se realçar que no Brasil, há muito ainda a se fazer com relação à prevenção ao suicídio de adolescentes, incluindo políticas de saúde mais eficientes. Apesar dos dados preocupantes da OMS em relação ao suicídio entre a população juvenil no mundo, o desenvolvimento de uma política de saúde mental para crianças e adolescentes no Brasil só teve início no começo do século XXI. Antes disso, as crianças e os adolescentes que necessitavam de cuidado em saúde mental ficavam desassistidas ou submetidas à institucionalização asilar. Quando a reforma psiquiátrica se consolida no Brasil, a partir de 2001 com a promulgação da lei 10.216, a saúde mental passa a ser uma política de estado e não mais um programa de governo. Ela traz a proposta de substituir o modelo anterior, centrado no hospital, por um novo modelo de base comunitária. Entretanto, houve uma inserção tardia da saúde mental infantojuvenil na agenda deste movimento e só bem mais recentemente é que ocorreram um conjunto de ações e a formulação de uma política de saúde mental dirigida especificamente a essa população. Entre as ações consideradas prioritárias a serem desenvolvidas no SUS, podemos citar o surgimento de equipamentos de atenção psicossocial voltados para o atendimento de crianças e adolescentes com a criação dos CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil) e também as estratégias para a criação de uma articulação intersetorial da saúde mental com os outros setores historicamente envolvidos na assistência à infância e adolescência como a educação, a assistência social e a justiça. Apesar de alguns avanços, restam enormes desafios e problemas estruturais que devem ser superados. (Couto e Delgado, 2015)

Considerando que os altos índices de suicídio tornam o problema uma questão de saúde pública, em especial em populações vulneráveis, o presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura sobre o tema suicídio em adolescentes com o objetivo de investigar como o tema tem sido descrito na literatura nacional nos últimos cinco anos considerando esta faixa etária. Acredita-se que a melhor compreensão do fenômeno poderá contribuir para aperfeiçoamento profissional, bem como subsidiar possíveis estratégias de prevenção e assistência.

MÉTODO

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura sobre o tema suicídio na adolescência. Para tanto, a pesquisa se baseou nas publicações em português, referenciadas nas bases de dados PePSIC (Periódicos de Psicologia) e SciELO (Scientific Electronic Library Online).

A presente revisão de literatura foi um estudo isento de necessidade de apreciação pelo Comitê de Ética conforme a resolução 510 do Conselho Nacional de Saúde de 2016.

A busca foi executada utilizando os Descritores em Ciências da Saúde “Adolescente” e “Suicídio” com o operador booleano “AND”. Os critérios de inclusão adotados foram: a) os textos publicados em português; b) os textos publicados durante os últimos cinco anos, no período de 2019 a 2024; c) os textos que estavam disponíveis em revistas eletrônicas de forma integral e gratuita e d) os estudos em formato de artigos, podendo ser referentes a estudos quantitativos, qualitativos ou relatos de experiência, excluindo-se textos em formatos de teses, dissertações e/ou monografias.

Em seguida, realizou-se a leitura dos títulos e dos resumos dos artigos pré-selecionados e foram excluídos da amostra: a) os textos cujos sujeitos da pesquisa não eram brasileiros; b) os textos encontrados com os mesmos descritores, com temas não compatíveis com a pesquisa ; c) os estudos com sujeitos fora da faixa etária adolescência e d) os estudos que utilizaram a metodologia de estudo de caso.

Posteriormente, foi feita a leitura integral dos artigos que respeitaram os critérios de elegibilidade e a partir disso efetuou-se a criação de grupos ou proposições temáticos que subsidiaram a discussão dos dados obtidos, conforme apresentado a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados um total de 29 artigos nas duas bases de dados consultadas: na base de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online) foram encontrados inicialmente 19 artigos e na base de dados PePSIC (Periódicos de Psicologia) foram encontrados 10 artigos considerando os descritores de busca mencionados. Após a leitura dos títulos e dos resumos dos artigos foram excluídas 09 publicações conforme os critérios predefinidos de elegibilidade. Assim, a amostra passou a ser constituída por 07 artigos da base de dados SciELO e 13 artigos da base PePSIC, restando um total 20 artigos, que compuseram a amostra final estudada, conforme demonstrado na Figura 01.

Figura 01 – Estratégia de busca de artigos

Os títulos, bem como as referências de publicação dos 20 artigos utilizados no estudo são apresentados a seguir na Tabela 1, com organização dos títulos por ordem alfabética.

TÍTULO AUTORES ANO REVISTA 1 Além dos limites: tentativas de suicídio na adolescência. Flechner, Silvia. 2019 Rev. bras. psicanál, Dez 2019, vol.53, no.4, p.83-101. 2 Assistência multidisciplinar à saúde nos casos de ideação suicida infantojuvenil: limites operacionais e organizacionais Sousa, Karina Alcântara de; Ferreira, Maria Goreth Silva; Galvão, Edna Ferreira Coelho. 2020 Revista Brasileira de Enfermagem 2020, Volume 73 3 Caracterização das tentativas de suicídio e automutilações por adolescentes e adultos notificadas em Santa Catarina, 2014-2018 Pinheiro, Thayse de Paula; Warmling, Deise ; Coelho, Elza Berger Salema . 2021 Epidemiologia e Serviços de Saúde 2021, Volume 30 Nº 4 4 Crise e saúde mental na adolescência: a história sob a ótica de quem vive Rossi, Lívia Martins; Marcolino, Taís Quevedo; Speranza, Marina ; Cid, Maria Fernanda Barboza . 2019 Cadernos de Saúde Pública 2019, Volume 35 Nº 3 5 Cuidado aos adolescentes com comportamentos suicidas e autolesivos: o olhar dos profissionais de uma rede de serviços intersetoriais Escobar, Amanda de Morais Pinto Ribeiro; Arruda, Mariana de Fátima Alves; Lorena Sobrinho, José Eudes de . 2024 Physis: Revista de Saúde Coletiva 2024, Volume 34 6 Empatia e Disposição de Adolescentes para o Envolvimento em Ações de Prevenção do Suicídio. Bezerra, Viviane Alves dos Santos e Galvão, Lilian Kelly de Sousa 2024 Estud. pesqui. psicol., Dez 2024, vol.24. 7 Mortalidade por suicídio de adolescentes no Brasil: tendência temporal de crescimento entre 2000 e 2015 Cicogna, Júlia Isabel Richter; Hillesheim, Danúbia; Hallal, Ana Luiza de Lima Curi . 2019 Jornal Brasileiro de Psiquiatria Mar 2019, Volume 68 Nº 1 Páginas 1 – 7 8 Motivos atribuídos às tentativas de suicídio: percepção dos adolescentes Simões, Émilen Vieira; Oliveira, Adriane Maria Netto de; Pinho, Leandro Barbosa de ; Lourenção, Luciano Garcia; Oliveira, Stella Minasi de; Farias, Francisca Lucélia Ribeiro de . 2022 Revista Brasileira de Enfermagem 2022, Volume 75 Supl. 3 9 Notificações e internações por lesão autoprovocada em adolescentes no Brasil, 2007-2016 Bahia, Camila Alves ; Avanci, Joviana Quintes ; Pinto, Liana Wernersbach ; Minayo, Maria Cecilia de Souza . 2020 Epidemiologia e Serviços de Saúde 2020, Volume 29 Nº 2 10 O nexo entre religiosidade/espiritualidade e o comportamento suicida em jovens. Andrade, Maria Betânia Tinti; Felipe, Andriana Olimpia Barbosa ; Verdana, Kelly Graziani Giacchero; Scorsolini-Comin, Fabio 2020 SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog. (Ed. port.), Dez 2020, vol.16, no.4, p.109-121. 11 Percepções de profissionais da saúde sobre o comportamento suicida na adolescência. Borda, Gabriela da Silva and Cúnico, Sabrina Daiana 2022 Pensando fam., Jun 2022, vol.26, no.1, p.34-49. 12 Perfil epidemiológico e tendência temporal da mortalidade por suicídio em adolescentes Silva, Paula Jordana da Costa; Feitosa, Rafhaella Albuquerque; Machado, Michael Ferreira; Quirino, Túlio Romério Lopes; Correia, Divanise Suruagy ; Wanderley, Roberta de Albuquerque; Souza, Carlos Dornels Freire de. 2021 Jornal Brasileiro de Psiquiatria Set 2021, Volume 70 Nº 3 Páginas 224 – 235 13 Por uma escuta sensível: a escarificação na adolescência como fenômeno multifacetado. Cardoso, Bruno Cavaignac Campos e Amparo, Deise Matos do 2021 J. psicanal., Dez 2021, vol.54, no.101, p.221-237. 14 Prevalência de tentativas de suicídio entre adolescentes e jovens. Erasmo de Carvalho Oliveira; Tatiane Scolastrici Meucci; Lisabelle Mariano Rossato; Ana Márcia Chiaradia Mendes-Castillo; Lucía Silva 2020 SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog. (Ed. port.), Dez 2020, vol.16, no.4, p.85-91. 15 Promoção de saúde mental para adolescente em uma escola de ensino médio – Um relato de experiência. Gabriel Veloso da Silva; Jéssica Bezerra Soares; Juliana Coêlho de Sousa; Leila Akemi Evangelista Kusano 2019 Rev. NUFEN, Ago 2019, vol.11, no.2, p.133-148. 16 Relações de rede de apoio social do adolescente com comportamento suicida Simões, Émilen Vieira ; Oliveira, Adriane Maria Netto de; Pinho, Leandro Barbosa de; Oliveira, Stella Minasi de; Lourenção, Luciano Garcia; Farias, Francisca Lucélia Ribeiro de . 2022 Revista Gaúcha de Enfermagem 2022, Volume 43 17 Saúde dos adolescentes da coorte de nascimentos de São Luís, Maranhão, Brasil, 1997/1998 Simões, Vanda Maria Ferreira; Batista, Rosângela Fernandes Lucena; Alves, Maria Teresa Seabra Soares de Britto e ; Ribeiro, Cecilia Cláudia Costa ; Thomaz, Erika Bárbara Abreu Fonseca; Carvalho, Carolina Abreu de; Silva, Antônio Augusto Moura da. 2020 Cadernos de Saúde Pública 2020, Volume 36 Nº 7 18 Tendência de suicídio em adolescentes brasileiros entre 1997 e 2016 Fernandes, Fabiana Yanes; Freitas, Bruna Hinnah Borges Martins de; Marcon, Samira Reschetti; Arruda, Vilmeyze Larissa de; Lima, Nathalie Vilma Pollo de; Bortolini, Juliano; Gaíva, Maria Aparecida Munhoz. 2020 Epidemiologia e Serviços de Saúde 2020, Volume 29 Nº 4 19 Tendência temporal das notificações de lesão autoprovocada em adolescentes no ambiente escolar, Brasil, 2011-2018 Aragão, Conceição de Maria Castro de; Mascarenhas, Márcio Dênis Medeiros . 2022 Epidemiologia e Serviços de Saúde 2022, Volume 31 Nº 1 20 Triplo tabu: sobre o suicídio na infância e na adolescência Silva Filho, Orli Carvalho da; Minayo, Maria Cecília de Souza. 2021 Ciência & Saúde Coletiva Jul 2021, Volume 26 Nº 7 Páginas 2693 – 2698

Tabela 01 – Estudos Incluídos na amostra

A amostra final selecionada contou com 20 artigos e foram incluídos também os artigos que abordam predominantemente temas como ideação suicida, tentativas de suicídio e comportamento autolesivo por estes serem considerados temas correlatos e importantes para a compreensão do tema escolhido.

Na amostra final dos artigos selecionados, 11 utilizaram a metodologia qualitativa (55%) e 09 artigos eram quantitativos (45%). Os textos que se valeram de metodologia quantitativa são estudos epidemiológicos, enquanto os estudos qualitativos se configuram como artigos teóricos, revisões de literatura, artigos que entrevistam profissionais de saúde e artigos que entrevistam adolescentes. O ano em que mais foram encontradas publicações foi o ano de 2020 com 06 publicações, seguido pelos anos 2019, 2021 e 2022, com 04 publicações cada, e 02 publicações em 2024.

Os artigos, de maneira geral, tratavam de uma variedade de questões relacionadas ao tema de estudo, incluindo dados epidemiológicos; a visão e a perspectiva dos adolescentes e dos profissionais de saúde; tabus relacionados ao suicídio, dentre outros. Para possibilitar uma análise mais aprofundada sobre a literatura produzida no Brasil, nos últimos cinco anos conforme o objetivo do estudo, optou-se por organizar os textos em seis grupos temáticos, a saber: a) estudos epidemiológicos com dados nacionais e regionais; b) atuação em equipe multiprofissional junto à população estudada; c) visão e perspectiva de adolescentes sobre o tema suicídio e tentativas de suicídio nesta faixa etária; d) ambiente escolar e as ações de prevenção e promoção de saúde neste contexto; e) psicodinâmica do suicídio na adolescência na visão psicanalítica e f) estudos sobre assuntos específicos relacionados ao tema estudado.

Dados epidemiológicos com resultados para todo o Brasil e resultados regionais

Estudos epidemiológicos nacionais

Entre os estudos epidemiológicos nacionais, destaca-se a avaliação da taxa de mortalidade por suicídio em adolescentes no Brasil, realizada no período de 2000 a 2015. Para essa análise, foram utilizados dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e as estimativas populacionais fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Consideraram-se os óbitos por lesões autoprovocadas intencionalmente, codificados segundo a Classificação Internacional de Doenças, 10ª edição (CID-10), nas categorias X60 a X84, em indivíduos de 10 a 19 anos. Os resultados revelaram a ocorrência de 11.947 mortes nesta faixa etária, correspondendo a 8,25% do total de óbitos por suicídio em todas as idades. A maior parte das mortes (85,32%) ocorreu entre adolescentes de 15 a 19 anos. Predominantemente, os óbitos foram registrados entre a população masculina (67,31%). O estudo realizado a nível nacional, aponta que a região Centro-Oeste apresentou os maiores índices de mortalidade por suicídio entre adolescentes no Brasil. Observou-se que o coeficiente de mortalidade para a faixa etária de 10 a 19 anos era de 1,71 óbitos por 100.000 habitantes em 2000, aumentando para 2,51 em 2015. Isso evidenciou uma tendência de crescimento de 47% nas taxas de óbitos por suicídio nessa população entre 2000 e 2015. Como limitação do estudo, os autores indicam a subnotificação dos casos de suicídio consumado. Eles apontam para a necessidade e a importância de estratégias de prevenção aprimoradas em todas as regiões do país (Cicogna; Hillesheim; Hallal, 2019).

Fernandes, Freitas, Marcon, Arruda, Lima, Bortolinie e Gaíva (2020) analisaram a tendência do suicídio entre adolescentes no Brasil no período de 1997 a 2016, utilizando os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM). Os autores verificaram um aumento significativo na taxa de mortalidade por 100.000 habitantes, de 1,95 em 1997 para 2,65 em 2016. Assim como no estudo anterior, constatou-se a predominância dos óbitos entre adolescentes do sexo masculino e a maior taxa média foi registrada na região Centro-Oeste, com destaque para o estado de Mato Grosso do Sul. Os resultados indicam uma tendência ascendente na mortalidade por suicídio entre adolescentes no Brasil.

Em relação às tentativas de suicídio, Bahia, Avancini, Pinto e Minayo (2020) em um estudo realizado entre 2007 e 2016 analisaram as notificações e internações por lesão autoprovocada em adolescentes no Brasil. Foram utilizados os dados do Sistema de Vigilância de Violência e Acidentes/Sistema de Informação de Agravos de Notificação (VIVA-SINAN), para o período de 2011 a 2014, e do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS), para o período de 2007 a 2016. As análises consideraram as faixas etárias de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos. Os resultados indicam que, entre 2011 e 2014, ocorreram 67.388 notificações de lesão autoprovocada, representando 14% de todos os registros de violência no período. Na faixa etária de 10 a 14 anos, foram notificadas 15.702 (23,6%) lesões, enquanto na faixa de 15 a 19 anos, foram registradas 51.686 notificações (76,4%). Observou-se predomínio do sexo feminino entre as notificações, sendo a residência o principal local dos eventos. Cerca de 30% das notificações corresponderam a casos reincidentes nas duas faixas etárias, um número considerado expressivo. Entre 2007 e 2016, foram registradas 12.060 internações por lesões autoprovocadas intencionalmente. Destas, 27,8% ocorreram entre adolescentes de 10 a 14 anos e 72,2% entre adolescentes de 15 a 19 anos. A região Sudeste apresentou o maior número de internações por tentativa de suicídio. Apesar da subnotificação, os autores consideram elevado o número de notificações e internações, destacando que condições de vulnerabilidade à saúde são fatores de risco importantes. Segundo os autores, “estima-se que, para cada três tentativas, uma seja atendida em serviço médico de urgência” (Bahia et al, 2020, p. 9).

Estudos epidemiológicos regionais

Em relação aos estudos regionais, um estudo realizado na região Nordeste do Brasil no período de 2001 a 2015 investigou os óbitos por suicídio em adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos. Os resultados apontaram uma tendência temporal de crescimento das taxas de mortalidade no período analisado, com maior incidência no sexo masculino. Os autores classificam o suicídio como um fenômeno multicausal, destacando a relevância de identificar sua associação com transtornos mentais na análise dos fatores relacionados ao fenômeno. Os dados apresentados corroboram estudos nacionais prévios (Silva Filho e Minayo, 2021).

Outro estudo conduzido na mesma região, em São Luís do Maranhão, teve como objetivo estimar a prevalência de indicadores de saúde em adolescentes de 18 e 19 anos. Entre as variáveis analisadas, além das condições sociodemográficas, foram investigados hábitos de vida, composição corporal, qualidade do sono, prática de atividade física, habilidade cognitiva e o risco de suicídio. Para avaliar a saúde mental dos participantes, os pesquisadores utilizaram o instrumento MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview), na versão brasileira baseada nos critérios do DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). O questionário foi empregado para mensurar o risco de suicídio (classificado como baixo, médio ou alto) e diagnosticar transtornos mentais, como transtorno depressivo maior, transtorno bipolar e transtorno de ansiedade generalizada. Os resultados evidenciaram maior prevalência de transtornos psiquiátricos entre as meninas, bem como maior risco de suicídio quando comparado aos meninos: 5,6% vs. 2,4%. (Simões, Batista, Alves, Ribeiro, Thomaz, Carvalho e Silva, 2020).

No estado de Santa Catarina, um estudo investigou as tentativas de suicídio e os episódios de automutilação entre adolescentes e adultos, utilizando dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) para o período de 2014 a 2018. Os dados foram analisados considerando o tipo de violência autoprovocada (tentativa de suicídio ou automutilação) e a faixa etária (adolescentes ou adultos). Entre os adolescentes, 92,8% das notificações referiam-se às tentativas de suicídio, enquanto 7,2% diziam respeito a automutilações. O perfil sociodemográfico predominante foi o de adolescentes do sexo feminino, de pele branca, solteiros e com ensino fundamental completo ou incompleto. Os autores associaram a predominância de indivíduos de pele branca à composição étnica da região Sul, historicamente formada por imigrantes europeus. Ressaltaram também a subnotificação dos casos de violência autoprovocada, destacando a necessidade de sensibilizar os profissionais de saúde quanto à importância de realizar essas notificações. Além disso, apontaram que a maioria das pessoas que tenta suicídio não chega a ser atendida em serviços hospitalares, o que agrava o problema da subnotificação (Pinheiro, Warmling e Coelho, 2021).

Por fim, um estudo realizado em um município do interior de São Paulo analisou dados de notificações compulsórias de tentativas de suicídio coletadas pela atenção primária, junto ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). A amostra incluiu adolescentes e jovens com idades entre 12 e 25 anos. Os resultados mostraram maior prevalência de tentativas de suicídio entre jovens adultos em comparação com adolescentes, indicando que as taxas aumentam com o avanço da idade. Entretanto, os autores destacaram que mais de um quarto dos participantes da amostra apresentava reincidência em relação às tentativas de suicídio. Ademais, enfatizaram a necessidade de estudos que deem voz tanto às equipes multiprofissionais envolvidas no cuidado dessa população quanto aos próprios adolescentes e suas famílias (Oliveira, Meucci, Rossato, Mendes-Castillo e Silva, 2020).

Percepção das equipes multiprofissionais sobre o suicídio na adolescência

Dos artigos consultados, três focalizaram a compreensão e percepção das equipes multiprofissionais sobre o suicídio na adolescência, bem como a respeito da atuação profissional, a partir de estudos qualitativos constituídos por entrevistas semiestruturadas com os profissionais de saúde. Os estudos foram realizados em municípios de grande porte nos estados de Pernambuco, Pará e Rio Grande do Sul.

Escobar, Arruda e Lorena Sobrinho (2024) realizaram um estudo em Jaboatão dos Guararapes em Pernambuco com o objetivo de compreender como os profissionais da rede intersetorial de atendimento desenvolvem ações de cuidado direcionadas aos adolescentes com comportamentos suicidas e autolesivos. Entrevistaram 22 profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social. A análise de conteúdo identificou duas categorias principais: estratégias de cuidado da rede intersetorial e fragilidades dos cuidados, destacando o acolhimento como uma estratégia fundamental que visa estabelecer vínculo com o adolescente por meio da escuta humanizada .

Segundo os autores, as escolas foram apontadas, pelos profissionais entrevistados, por um lado, como espaços privilegiados para identificar comportamentos autolesivos e suicidas, além de poder oferecer suporte inicial, mas em contrapartida, destacaram que as atividades de prevenção, geralmente, são realizadas de forma pontual, devido à sobrecarga de trabalho e a escassez de serviços de saúde para onde direcionar essa clientela. Como fragilidade do cuidado, identificaram uma insuficiência de políticas públicas voltadas para a saúde mental infanto-juvenil e uma escassez de serviços especializados. Além disso, ressaltaram as dificuldades de atuação profissional devido a inexistência de protocolos claros para organizar o fluxo de atendimento, havendo limitações e precariedade na integração da rede de serviços de saúde mental disponível na comunidade (Escobar et al, 2024).

Com objetivo semelhante, Borda e Cúnico (2022), inquiriram com seis profissionais da área de saúde e assistência social, em um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e de um Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi) em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, qual a percepção que tinham sobre o comportamento suicida na adolescência. A análise dessas entrevistas foi categorizada em quatro eixos: como compreendiam o comportamento suicida na adolescência; a relação dos adolescentes com seus cuidadores; a relação com os pares e como avaliavam a atuação profissional com a população em questão. O comportamento suicida foi associado a fatores como ausência de apoio familiar, sofrimento psíquico, tristeza e solidão. Além disso, a autolesão foi vista como um comportamento recorrente, configurando um pedido de socorro. Houve destaque à importância do vínculo afetivo entre adolescentes e seus cuidadores, levando em conta que a falta de comunicação e escuta adequada constitui um fator de risco, enquanto a validação por parte dos familiares funcionaria como fator protetivo. Salientaram também que as relações disfuncionais entre pares podem agravar o risco suicida e que os bons vínculos têm potencial de proteção. A atuação interdisciplinar foi defendida, argumentando a necessidade de prestar assistência tanto aos adolescentes quanto às famílias destes, que muitas vezes também sofrem com a situação.

Por sua vez, Souza, Ferreira e Galvão (2020) analisaram a assistência oferecida a adolescentes com ideação suicida na atenção primária e secundária, entrevistando 12 profissionais de diferentes serviços, incluindo Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Estratégias Saúde da Família na cidade de Santarém, Pará. Os fatores identificados como desencadeantes do comportamento suicida foram os conflitos familiares, dificuldades escolares e problemas nos relacionamentos amorosos. As estratégias de cuidados mencionadas incluíram o acolhimento, orientação às famílias e encaminhamento a serviços especializados. A falta de qualificação profissional, a descontinuidade no atendimento e a ausência de comunicação efetiva entre os níveis de atenção à saúde foram apontadas como problemas estruturais presentes. Por fim, evidenciam que é essencial fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e desenvolver políticas públicas que garantam recursos e infraestrutura adequados para atender à demanda de saúde mental infantojuvenil.

No que se refere à assistência profissional em saúde mental infanto-juvenil, os estudos examinados valeram-se da mesma metodologia qualitativa com entrevistas direcionadas a distintos profissionais de saúde. Os resultados de tais pesquisas apontaram aspectos semelhantes em relação a fatores de risco e proteção ao suicídio entre adolescentes além de destacarem a precariedade dos serviços de saúde mental, voltados a essa clientela, acarretando uma limitação na atuação profissional. As discussões dos estudos ainda evidenciaram a intersetorialidade como um aspecto crítico, sendo que a integração entre os serviços é frequentemente limitada a relações informais. Problemas como a falta de Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) e dispositivos adequados para o encaminhamento de casos foram apontados, defendendo-se a necessidade de que a política de saúde mental seja organizada em redes que promovam cooperação entre os atores envolvidos.

Ademais, ao abordar o tema em questão, torna-se fundamental a realização de estudos que incluam crianças, adolescentes e seus familiares como sujeitos centrais das investigações (Souza, Ferreira e Galvão, 2020).

A visão dos próprios adolescentes sobre o suicídio e sobre as tentativas de suicídio

Na perspectiva de compreender a crise de saúde mental pela ótica dos próprios adolescentes, detectou-se a publicação de quatro artigos.

Um estudo realizado com cinco adolescentes, com idades entre 16 e 17 anos, usuários de um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) em cidade de médio porte no interior de São Paulo, valeu-se de entrevistas abertas, com temas disparadores, para investigar como esses jovens percebem sua condição. Através da análise de conteúdo, elencaram quatro categorias temáticas: intensidade da crise e sofrimento psíquico; relação entre a crise e os vínculos familiares e interpessoais; o percurso dos adolescentes nos serviços de saúde; e a individualização do sofrimento. Os adolescentes relataram sensações de “desespero, confusão mental, angústia, sentimento de inferioridade, baixa autoestima, medo e descontrole, bem como comportamentos impulsivos disparados por tais sensações desconfortáveis, frequentemente associados a pensamentos relacionados à morte” (Rossi, Marcolino, Speranza; Cid, 2019, p. 4).

Em relação aos vínculos familiares e interpessoais, identificou-se que relações vivenciadas como violentas — incluindo desvalorização e abandono — podem desencadear ou agravar o sofrimento psíquico, enquanto relações de apoio mitigam os efeitos das dificuldades enfrentadas. Observou-se que os adolescentes tendem a interpretar as crises de forma individualizada, entendendo-as como questões internas que precisam ser superadas sem auxílio externo, o que dificulta a busca por apoio e a confiança na resolução de seus problemas. O percurso até os serviços especializados geralmente inicia-se em unidades de pronto atendimento (UPAs), passando pela atenção primária antes de alcançar os CAPSis e este percurso pode ser demorado e de difícil acesso. Ressalta-se a necessidade de ampliação de espaços de escuta e acolhimento com fortalecimento da participação dos usuários nos serviços. Ademais, as autoras defendem que oferecer voz aos adolescentes em estudos desse tipo pode subsidiar avaliações dos serviços especializados e contribuir para o planejamento de políticas públicas mais eficazes (Rossi et al., 2019).

Simões; Oliveira; A., Pinho; Oliveira, S. ; Lourenção e Farias (2022a) examinaram dez adolescentes, atendidos em um CAPSi na Região Sul do Brasil, com histórico de tentativas de suicídio, com objetivo de compreender suas percepções sobre o suicídio e detectar os motivos relatados para tentativas de suicídio. A análise de conteúdo revelou duas categorias principais. A primeira refere-se às mudanças no ciclo de vida, destacando fatores desencadeadores de sintomas depressivos, como mudanças de cidade ou escola, insegurança para estabelecer novas amizades, perdas familiares, conflitos e exposições a violência psicológica, física e sexual, bem como dificuldades de aceitação da própria imagem corporal. Já em relação a segunda categoria, os adolescentes percebiam o suicídio como única alternativa para lidar com os problemas vivenciados, sendo visto como uma forma de cessar uma dor intensa, relacionada também a sentimentos de não pertencimento e inadequação ao contexto social. A maioria dos entrevistados mencionou várias tentativas de suicídio, frequentemente por meio da ingestão de medicamentos. Além disso, o comportamento autolesivo foi entendido como uma estratégia para aliviar a dor psíquica.

Os mesmos autores publicaram outro artigo, ainda referente ao estudo anteriormente mencionado, e investigaram a dinâmica das redes de apoio intrafamiliares e externas. No âmbito intrafamiliar, identificaram a presença de relações frágeis, marcadas por dificuldades de diálogo, escuta e expressão afetiva. Além do núcleo familiar, destacaram-se outras redes de suporte, como a escola, onde os adolescentes mencionaram boas relações com professores, mas relataram dificuldades de convivência com outros jovens, incluindo conflitos e bullying. Para alguns, o ambiente de trabalho também foi considerado uma rede de apoio, desde que isento de relações conflituosas ou discriminatórias, que poderiam intensificar os sintomas depressivos. No entanto, muitos adolescentes relataram melhorias nas relações familiares após o acompanhamento no CAPSi e as intervenções realizadas pelos profissionais, demonstrando a importância de tais serviços de saúde. (Simões; Oliveira; A., Pinho; Oliveira, S. ; Lourenção e Farias, 2022b)

Ainda seguindo o interesse na visão do adolescente, Bezerra e Galvão (2024) investigaram em Campina Grande, Paraíba, a relação entre empatia e a disposição de adolescentes para se envolverem em ações de prevenção ao suicídio. O estudo contou com a participação de 135 adolescentes entre 14 e 19 anos, utilizando duas escalas validadas no Brasil: a Escala de Apoio à Pessoa em Risco de Suicídio (EARS) e a Escala Multidimensional de Reatividade Interpessoal (EMRI). As análises indicaram que as dimensões da EMRI relacionadas à consideração empática apresentaram correlação positiva e significativa com a EARS nas dimensões de assistência e conversação, mas não em relação ao fator informação ou comunicação da situação percebida de risco ao suicídio.

Informar a terceiros sobre a intenção suicida de alguém parece ser percebido pelos adolescentes como uma traição à confiança da pessoa em risco. Embora a empatia tenha se mostrado relevante para a disposição de prestar assistência, defende-se que, sem a comunicação com terceiros, as ações de ajuda podem ser insuficientes para prevenir o suicídio, e que entre crianças e adolescentes, a estratégia mais eficaz para prevenção consiste na comunicação da situação de risco ao adulto responsável. Assim, as ações de prevenção ao suicídio dirigidas aos adolescentes devem enfatizar a importância da comunicação de situações de risco identificadas, devendo envolver profissionais especializados para lidar com essas situações. (Bezerra e Galvão, 2024)

Ainda de acordo com Bezerra e Galvão (2024), os adolescentes relataram sofrimento psíquico intenso associado a distintas variáveis, considerando o suicídio como um tentativa de cessar a dor e os problemas vivenciados e consideraram o comportamento autolesivo como tentativa de aplacar a dor psíquica. Em uma das amostras estudadas, a maioria dos participantes tinha várias tentativas de suicídio por meio de ingestão de medicação. Em todos os estudos, foram mencionados como fatores de risco ou protetivos as relações familiares, vivências na escola e no trabalho.

O estudo ressalta ainda que estratégias de prevenção de suicídio em crianças e adolescentes devem incluir imprescindivelmente a comunicação da situação de risco identificado aos seus responsáveis, com a participação de profissionais habilitados para tais situações. Os atendimentos recebidos nos CAPSi foram considerados como importantes na melhoria das relações familiares, ressaltando mais uma vez a relevante contribuição desse serviço na saúde mental infanto-juvenil. (Bezerra e Galvão, 2024)

Estudos dentro do ambiente escolar e sobre ações de prevenção e promoção de saúde

A escola como uma das redes de apoio social aos adolescentes esteve presente em 2 estudos das publicações elencadas na presente revisão de literatura. O papel desempenhado pela escola para indivíduos na faixa etária da adolescência é fundamental, sendo um espaço privilegiado para a implementação de ações de prevenção e promoção da saúde, e pode se constituir como um dos fatores protetivos contra o comportamento suicida, conforme discussão já apontada anteriormente.

Em contrapartida, sabe-se também da alta ocorrência de comportamentos de violência autoprovocadas no contexto escolar. Aragão e Mascarenhas (2022) realizaram um estudo nacional entre 2011 e 2018, investigando a tendência de notificações de lesões autoprovocadas infringidas no ambiente escolar. Os dados foram coletados por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), utilizando-se a Ficha de Notificação Individual – Violência Interpessoal/Autoprovocada, tornada obrigatória a partir de 2011 e que contém os registros das unidades notificadoras existentes em todos os municípios do país. O SINAN é um instrumento da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde que deve notificar todos os casos de violência interpessoal/autoprovocada atendidos nos serviços de saúde (Brasil. 2016)

Para realização de tal estudo, os pesquisadores selecionaram as notificações nacionais referentes ao comportamento autolesivo, ocorridos na escola, entre adolescentes de 10 a 19 anos. Durante o período analisado, foram registrados 1989 casos notificados. Com base nas estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), observou-se um aumento nas notificações a partir de 2016, especialmente na faixa etária entre 10 e 14 anos, sendo a maioria casos do sexo feminino; e de residentes na zona urbana . As regiões Sudeste e Sul apresentaram as maiores taxas de notificações, com destaque para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Como apontam os autores, “o estudo mostrou que as notificações de casos de lesão autoprovocada em adolescentes no ambiente escolar, no Brasil, no período entre 2011 e 2018, foram crescentes, tanto para adolescentes do sexo feminino como do sexo masculino, destacando-se as regiões Sudeste e Sul do país” (Aragão e Mascarenhas, 2022, p. 7). Os pesquisadores concluíram que, mesmo em um cenário de subnotificação, a tendência crescente confirma a relevância do problema como uma questão de saúde pública, evidenciando a necessidade de maior exploração do tema e de ações preventivas mais eficazes.

No âmbito das iniciativas em práticas de saúde no contexto escolar, Silva, Soares, Souza e Kusano (2019) publicaram um relato de experiência de acadêmicos de enfermagem em uma escola pública do Distrito Federal. A atividade envolveu estudantes do 1º e 2º ano do ensino médio, com idades entre 15 e 19 anos, e buscou identificar os temas de maior interesse dos adolescentes. Foram destacados tópicos como suicídio, relacionamentos interpessoais e bullying. A partir disso, foram promovidos três encontros que utilizaram filmes e rodas de conversa como ferramentas para abordar temas relacionados à ideação suicida, relacionamentos interpessoais e expressão de sentimentos. O objetivo central foi criar um ambiente que permitisse discussões abertas, promovendo a educação em saúde, reduzindo os impactos do bullying e minimizando os riscos de comportamento suicida. Os autores destacaram a importância de ampliar ações semelhantes no contexto escolar, realizadas por Unidades Básicas de Saúde (UBS), voltadas à promoção da saúde e à prevenção de agravos. Este estudo

A psicodinâmica do suicídio na adolescência na visão psicanalítica

Duas publicações nortearam suas premissas sobre suicídio na adolescência valendo-se da compreensão psicanalítica.

No estudo de orientação psicanalítica sobre as tentativas de suicídio na adolescência, Flechner (2019) aponta que a questão inicial envolve duas problemáticas centrais: por um lado, a morte ou o desejo de morte e, por outro, a adolescência como um período de transição da vida. A autora retoma o pensamento de Winnicot ao defender que a qualidade da relação entre o bebê e a mãe nas interações iniciais é fundamental para a estruturação do funcionamento psíquico. Um psiquismo frágil pode desencadear, na adolescência, “uma relação destrutiva com a psique e com o corpo, manifestada por condutas autodestrutivas, que se traduzem em ataques contra si mesmo” (Flechner, 2019, p. 87).

O trabalho analítico com adolescentes é desafiador, pois exige que o analista busque, dentro da relação terapêutica, formas de liberar o adolescente da fascinação pela morte e possibilite a compreensão de um sentimento de morte que o mesmo tenta consumar. Para isso, a relação terapêutica se estabelece como um “envoltório psíquico protetor” (Houzel, 2004, apud Flechner, 2019, p. 96), onde o analista precisa se confrontar com seus próprios limites, incluindo suas angústias relacionadas à própria adolescência e à morte, para ajudar o adolescente a entrar em contato com o sofrimento psíquico que o leva a perceber a morte como a única alternativa. Segundo a autora, “o ato suicida, portanto, nos mergulha no mistério da vida e da morte, da origem e do fim” (Flechner, 2019, p. 98).

Cardoso e Amparo (2021) investigam, do ponto de vista psicanalítico, o fenômeno da escarificação, também denominado autolesão ou automutilação. Embora a escarificação esteja associada ao comportamento suicida, nos casos de autolesão, não se observa necessariamente o desejo de morte. Os autores consideram que a escarificação é um fenômeno com múltiplas facetas, sendo que, por meio de vinhetas de entrevistas clínicas realizadas com adolescentes, pode-se observar que a escarificação é vista como uma busca identitária. Nesse sentido, “os cortes na pele podem ser considerados como tentativas dos adolescentes de diferenciar-se no mundo” (Cardoso e Amparo, 2021 p. 224). Em muitos casos, os cortes são uma forma de manutenção da existência, uma tentativa de aliviar a angústia e o sofrimento, com a dor psíquica sendo transferida para o corpo. “Ao se cortar e ao olhar o sangue jorrar para fora, é possível que o adolescente dissocie tudo a ponto de sentir o objeto mau ser expulso de dentro do corpo, mesmo que seja projetado sobre a superfície do corpo” (Cardoso e Amparo, 2021, p. 227).

Segundo os autores, as autolesões também podem servir para proporcionar alívio a sentimentos de culpa e funcionam como uma alternativa para expressar sentimentos de raiva ou o desejo de agredir outras pessoas. É necessário que haja criação de espaços de escuta sensível para os adolescentes que praticam autoescarificação, destacando a importância de uma clínica que considere as especificidades de cada caso. Também é necessário que os cuidadores desses adolescentes sejam ouvidos, uma vez que muitos não conseguem lidar com o sofrimento dos jovens, que buscam transformar o ato de se cortar em palavras que possam expressar e modificar esse sofrimento (Cardoso e Amparo, 2021)

Com relação a psicodinâmica do suicídio na adolescência os artigos mencionados acima consideram a importância das relações afetivas iniciais na estruturação do psiquismo, sendo que uma fragilidade desse psiquismo pode desencadear comportamentos autodestrutivos na adolescência que se configura como um período de transição. Flechner (2019) ressalta o desafio do trabalho analítico com o adolescente no sentido de ajudá-lo a lidar com o sofrimento psíquico e assim não perceber a morte como única saída para sua dor.

Para Cardoso e Amparo (2021), as autolesões são vistas como esforços para lidar com a dor psíquica, como formas de comunicar raiva, culpa, agressividade e demonstrar o próprio sofrimento, e que em muitos casos funcionam como alternativas protetoras ao suicídio. Sustenta-se a importância de uma clínica que favoreça escuta sensível que favoreça a modificação desse sofrimento.

Estudos sobre assuntos específicos relacionados ao tema: religiosidade/espiritualidade e tabu

Foram encontrados dois estudos sobre temas correlatos ao suicídio na adolescência: um sobre a relação entre religiosidade/espiritualidade e um sobre o tabu que envolve temática de suicídio e em especial a temática do suicídio infantojuvenil.

Na revisão de literatura realizada por Andrade, Felipe, Vedana e Scorsolini-Comin (2020), os autores investigaram a relação entre religiosidade/espiritualidade e comportamento suicida. A pesquisa foi conduzida com a utilização de três bases de dados: LILACS, PubMed e CINAHL, sendo definida como população-alvo adolescentes e jovens adultos com idades entre 15 e 24 anos. Após a aplicação de critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos, foram selecionados sete artigos. Nos resultados, quatro estudos apresentaram evidências que suportam a associação entre religiosidade/espiritualidade e prevenção do suicídio. Além disso, os autores mencionam dois estudos nos quais não foi identificada relação entre as variáveis e um estudo no qual se verificou o efeito inverso, ou seja, a religiosidade como um fator que aumenta o risco de suicídio. Os autores destacam a necessidade de mais investigações sobre o tema, concluindo que, com base nos estudos avaliados, a religiosidade e espiritualidade são elementos significativos na vida da população da faixa etária estudada e exercem efeitos protetivos em relação ao comportamento suicida.

Em estudo realizado a partir da percepção de residentes em pediatria sobre o comportamento suicida na infância e adolescência, Silva Filho e Minayo (2021) identificaram lacunas no conhecimento e na formação desses profissionais, o que os distancia do tema do suicídio e dificulta a abordagem de crianças e adolescentes em sofrimento psíquico. Os autores acreditam que tais resultados estejam relacionados a um continuum de tabus em torno do fenômeno do suicídio, que vai desde o tabu sobre a morte, passando pelo tabu sobre a morte por suicídio, até o tabu relacionado ao suicídio infantojuvenil. Argumentam que o tabu sobre a morte, presente na sociedade, é intensificado quando a causa da morte é o suicídio, e ainda mais quando se trata de crianças e adolescentes. Eles introduzem o conceito de “triplo tabu” e enfatizam a necessidade de desenvolver estratégias e argumentos que possibilitem o diálogo sobre a morte e o suicídio, especialmente sobre o suicídio infantojuvenil. Os autores afirmam que “a presença e o protagonismo infantojuvenil nessa e sobre essa morte singular, porém universal, conferem silêncios e tabus mais constrangedores: um triplo tabu” (Silva Filho e Minayo, 2021, p. 2996).

No que se refere a religiosidade, ainda há divergências na literatura. Há necessidade de ampliar as investigações para se certificar se esse aspecto consiste ou não em fator de proteção ao comportamento suicida em crianças e adolescentes. Constata-se ainda a presença de tabus ao se discutir o suicídio infanto-juvenil que refletem, inclusive, na formação de médicos pediatras que lidam diretamente com essa população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos estudos selecionados nesta revisão, observa-se que as pesquisas sobre o fenômeno do suicídio em crianças e adolescentes são de extrema relevância. O aumento das taxas de mortalidade por suicídio nesta população, conforme evidenciado pelos estudos epidemiológicos, coloca o tema como uma prioridade, considerando-o um problema de saúde pública.

Diante dos dados analisados, torna-se necessário consolidar protocolos e procedimentos para a atuação de equipes multiprofissionais, de forma intersetorial, em serviços de base comunitária. Isso se justifica, pois o suicídio na adolescência é um fenômeno complexo e multifacetado, exigindo a participação de diferentes áreas do conhecimento e setores da sociedade para seu cuidado e prevenção.

Além disso, é fundamental a realização de mais estudos sobre o suicídio e tentativas de suicídio na adolescência que contemplem a perspectiva dos próprios adolescentes, bem como dos seus familiares e dos profissionais que atuam com essa clientela. Tais pesquisas são essenciais para a compreensão mais aprofundada do fenômeno, incluindo os contextos escolares, que representam um ambiente privilegiado para ações de prevenção e promoção de saúde.

Aperfeiçoar o conhecimento sobre o suicídio na adolescência significa também ampliar a discussão sobre saúde mental infantojuvenil. Muitos mitos ainda cercam essa temática e predomina na sociedade a ideia de que crianças e adolescentes não têm sofrimento psíquico e nem razões para apresentá-los. Os próprios profissionais de saúde têm lacunas importantes em sua formação ao se tratar do assunto, havendo muitos tabus sobre a morte, a morte por suicídio e o suicídio infantojuvenil.

Há concordância na literatura investigada que aspectos relacionados às relações familiares, ao contexto escolar e condições de trabalho podem funcionar como fatores de risco ou fatores protetores ao suicídio na adolescência, ainda havendo divergências no papel religiosidade e espiritualidade. Assim sendo, tais aspectos devem permear a compreensão e atuação dos profissionais que atuam com essa população, destacando que estratégias e redes de assistência adequadas indiscutivelmente são importantes fatores protetivos à saúde mental infantojuvenil, incluindo a prevenção ao suicídio.

De certa forma, além da necessidade de esforços para ampliar conhecimentos sobre a questão do suicídio na adolescência, pode-se afirmar que todos os estudos mencionaram ou mesmo enfatizaram a necessidade de aprimorar práticas de saúde voltadas aos cuidados qualificados e eficientes a esta questão, incluindo prevenção e assistência. Tais medidas são primordiais e urgentes, visto o número crescente de notificações de mortes na adolescência por suicídio, no Brasil, nos últimos anos.

Para tanto, também urge a necessidade de elaborar e implementar políticas públicas direcionadas a essa população vulnerável, discutindo a importância de ações de intervenção, prevenção e promoção de saúde. Nesse contexto, investimentos nos setores da saúde, educação e assistência social são fundamentais para a efetiva implementação dessas políticas.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, M. B. T.; FELIPE, A. O. B.; VEDANA, K. G. G.; SCORSOLINI-COMIN, F. O nexo entre religiosidade/espiritualidade e o comportamento suicida em jovens. *SMAD, Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas*, Ribeirão Preto, v. 16, n. 4, p. 109-121, dez. 2020. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/smad/v16n4/v16n4a14.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2024.

ARAGÃO, C. M. C.; MASCARENHAS, M. D. M. Tendência temporal das notificações de lesão autoprovocada em adolescentes no ambiente escolar, Brasil, 2011-2018. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, Brasília, v. 31, n. 1, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/7GYNC3qmJRyzPVNXJLcvvyb/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 26 dez. 2024.

BAHIA, C. A.; AVANCINI, J. Q.; PINTO, L. W.; MINAYO, M. C. S. Notificações e internações por lesão autoprovocada em adolescentes no Brasil, 2007-2016. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, Brasília, v. 29, n. 2, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/cCPKJyKTdbYvMCVJFbvGbCs/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 26 dez. 2024.

BEZERRA, V. A. S.; GALVÃO, L. K. S. Empatia e disposição de adolescentes para o envolvimento em ações de prevenção do suicídio. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, Rio de Janeiro, v. 24, dez. 2024. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revispsi/article/view/69374/50563>. Acesso em: 26 dez. 2024.

BORDA, G. S.; CÚNICO, S. D. Percepções de profissionais da saúde sobre o comportamento suicida na adolescência. *Pensando Famílias*, Ribeirão Preto, v. 26, n. 1, p. 34-49, jun. 2022. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/penf/v26n1/v26n1a04.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2024.

BRASIL. Marco legal: saúde, um direito de adolescentes. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/07_0400_M.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2024.

BRASIL. Ministério Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Viva: instrutivo notificação de violência interpessoal e autoprovocada. 2 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2016

Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/viva_instrutivo_violencia_interpessoal_autoprovocada_2ed.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2024.

CARDOSO, B. C. C.; AMPARO, D. M. Por uma escuta sensível: a escarificação na adolescência como fenômeno multifacetado. *Jornal de Psicanálise*, São Paulo, v. 54, n. 101, p. 221-237, dez. 2021. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/jp/v54n101/v54n101a17.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2024.

CICOGNA, J. I. R.; HILLESHEIM, D.; HALLAL, A. L. L. C. Mortalidade por suicídio de adolescentes no Brasil: tendência temporal de crescimento entre 2000 e 2015. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, Rio de Janeiro, v. 68, n. 1, p. 1-7, mar. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/pVqss7fYrnRdSDTKnjykFLz/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 26 dez. 2024.

COUTO, M. C. V.; DELGADO, P. G. G. Crianças e adolescentes na agenda política da saúde mental brasileira: inclusão tardia, desafios atuais. *Psicologia Clínica*, Rio de Janeiro, v. 27, n. 1, p. 17-40, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-56652015000100002>. Acesso em: 26 dez. 2024.

ESCOBAR, A. M. P. R.; ARRUDA, M. F. A.; LORENA SOBRINHO, J. E. Cuidado aos adolescentes com comportamentos suicidas e autolesivos: o olhar dos profissionais de uma rede de serviços intersetoriais. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 34, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/JBknknDSynxNSxStCnCwh4C/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 26 dez. 2024.

FERNANDES, F. Y.; FREITAS, B. H. B. M.; MARCON, S. R.; ARRUDA, V. L.; LIMA, N. V. P.; BORTOLINI, J.; GAÍVA, M. A. M. Tendência de suicídio em adolescentes brasileiros entre 1997 e 2016. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, Brasília, v. 29, n. 4, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/DnvLKC5ptmJTkL668MZMXcj/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 26 dez. 2024.

FLECHNER, S. Além dos limites: tentativas de suicídio na adolescência. *Revista Brasileira de Psicanálise*, São Paulo, v. 53, n. 4, p. 83-101, 2019. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0486-41X2019000400006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 26 dez. 2024.

OLIVEIRA, E. C.; MEUCCI, T. S.; ROSSATO, L. M.; MENDES-CASTILLO, A. M. C.; SILVA, L. Prevalência de tentativas de suicídio entre adolescentes e jovens. *SMAD, Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas*, Ribeirão Preto, v. 16, n. 4, p. 85-91, dez. 2020. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/smad/v16n4/v16n4a11.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2024.

PINHEIRO, T. P.; WARMLING, D.; COELHO, E. B. S. Caracterização das tentativas de suicídio e automutilações por adolescentes e adultos notificadas em Santa Catarina, 2014-2018. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, Brasília, v. 30, n. 4, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/rdNnGb6Pvn58YWJrXTggkXh/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 26 dez. 2024.

ROSSI, L. M.; MARCOLINO, T. Q.; SPERANZA, M.; CID, M. F. B. Crise e saúde mental na adolescência: a história sob a ótica de quem vive. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 35, n. 3, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/BNyxgYRcympMMDTkLdF5PDN/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 26 dez. 2024.

SILVA FILHO, O. C.; MINAYO, M. C. S. Triplo tabu: sobre o suicídio na infância e na adolescência. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 26, n. 7, p. 2693-2698, jul. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/GSYPPVkzbtJXtk4s7xyLkTx/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 26 dez. 2024.

SILVA, G. V.; SOARES, J. B.; SOUSA, J. C.; KUSANO, L. A. E. Promoção de saúde mental para adolescente em uma escola de ensino médio – Um relato de experiência. *Revista NUFEN*, Fortaleza, v. 11, n. 2, p. 133-148, ago. 2019. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/rnufen/v11n2/a09.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2024.

SILVA, P. J. C.; FEITOSA, R. A.; MACHADO, M. F.; QUIRINO, T. R. L.; CORREIA, D. S.; WANDERLEY, R. A.; SOUZA, C. D. F. Perfil epidemiológico e tendência temporal da mortalidade por suicídio em adolescentes. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, Rio de Janeiro, v. 70, n. 3, p. 224-235, set. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/NQ5TStngT8QLnktZmSJmZnn/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 26 dez. 2024.

SIMÕES, É. V.; OLIVEIRA, A. M. N.; PINHO, L. B.; LOURENÇÃO, L. G.; OLIVEIRA, S. M.; FARIAS, F. L. R. Motivos atribuídos às tentativas de suicídio: percepção dos adolescentes. *Revista Brasileira de Enfermagem*, Brasília, v. 75, Supl. 3, 2022 a. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/JM3CVyRkM3MPGmZMzFJ96cH/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 26 dez. 2024.

SIMÕES, É. V.; OLIVEIRA, A. M. N.; PINHO, L. B.; OLIVEIRA, S. M.; LOURENÇÃO, L. G.; FARIAS, F. L. R. Relações de rede de apoio social do adolescente com comportamento suicida. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, Porto Alegre, v. 43, 2022 b. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/zxrZkQ4hqWCgYhqXwKGTgjB/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 26 dez. 2024.

SIMÕES, V. M. F.; BATISTA, R. F. L.; ALVES, M. T. S. B.; RIBEIRO, C. C. C.; THOMAZ, E. B. A. F.; CARVALHO, C. A.; SILVA, A. A. M. Saúde dos adolescentes da coorte de nascimentos de São Luís, Maranhão, Brasil, 1997/1998. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 36, n. 7, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/GZr9h3bDKmytNtHgJP3NjMz/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 26 dez. 2024.

SOUZA, A. C. G.; BARBOSA, G. C.; MORENO, V. Suicídio na adolescência: revisão de literatura. *Revista Uningá*, Maringá, v. 43, n. 1, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.46311/2318-0579.43.eUJ1202>. Acesso em: 12 dez. 2024.

SOUZA, K. A.; FERREIRA, M. G. S.; GALVÃO, E. F. C. Assistência multidisciplinar à saúde nos casos de ideação suicida infantojuvenil: limites operacionais e organizacionais. *Revista Brasileira de Enfermagem*, Brasília, v. 73, Supl. 1, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/Rfp9TFptFMjMmyNyJJp64Gz/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 26 dez. 2024.

WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. Preventing suicide: a global imperative. Geneva: WHO, 2014. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241564779>. Acesso em: 13 dez. 2024.

WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. Coming of age: adolescent health. Geneva: WHO, 2019. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/spotlight/coming-of-age-adolescent-health>. Acesso em: 26 dez. 2024.

WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. Suicide worldwide in 2019: global health estimates. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240026643>. Acesso em: 13 dez. 2024.

CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

PASSOS, V. F. contribuiu para a concepção do estudo, realizou a seleção e leitura dos textos e a redação do artigo. SILVA, I. M. contribuiu para a concepção do estudo, contribuiu para a revisão crítica do conteúdo intelectual e realizou a revisão e correção do texto. Ambas as autoras aprovaram a versão final do artigo.

1Psicóloga Da Secretaria De Estado De Saúde Do Distrito Federal;

2Mestre Em Psicologia Do Desenvolvimento Humano E Saúde (Unb – Universidade De Brasília)