PREVALENCE OF FEAR OF SPEAKING IN PUBLIC IN RESIDENTS OF A PUBLIC UNIVERSITY

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/cl10202504281314

Gabriela Silveira Sóstenes1

Thaís Lopes Pimentel2

João Sóstenes Peter3

Resumo

O medo de falar em público é um dos mais comuns na população geral e, embora frequentemente confundido com timidez, configura-se como um subtipo do transtorno de ansiedade social. Trata-se de uma das situações sociais mais temidas e evitadas. Este estudo teve como objetivo investigar a prevalência do medo de falar em público entre os residentes de uma universidade pública de Alagoas, utilizando a Escala de Autoavaliação ao Falar em Público (SSPS). Trata-se de um estudo observacional, descritivo e analítico, com participação de todos os residentes ativos dos programas de residência em saúde no ano de 2022, por meio de aplicação online do instrumento. Os resultados apontam que, embora o medo de falar em público esteja presente em parte dos participantes, a maioria demonstra uma percepção positiva de si mesma nessa situação. Observou-se ainda que o tempo de experiência na residência está associado a um aumento na confiança ao se expressar em público.

Palavras chaves: Falar em público; ansiedade, fobia social

Abstract

Fear of public speaking is one of the most common fears in the general population and, although often confused with shyness, it is a subtype of social anxiety disorder. It is one of the most feared and avoided social situations. This study aimed to investigate the prevalence of fear of public speaking among residents of a public university in Alagoas, using the Public Speaking Self-Assessment Scale (SSPS). This is an observational, descriptive, and analytical study, with the participation of all active residents of health residency programs in 2022, through an online application of the instrument. The results indicate that, although fear of public speaking is present in some of the participants, the majority demonstrate a positive perception of themselves in this situation. It was also observed that the length of experience in residency is associated with an increase in confidence when expressing oneself in public.

Keywords: Public speaking; anxiety, social phobia

Introdução

O medo de falar em público é um dos mais prevalentes na população, frequentemente confundido com timidez. No entanto, trata-se de um subtipo de transtorno de ansiedade social. É uma das situações sociais mais temidas e evitadas, e pessoas acometidas por esse transtorno geralmente evitam circunstâncias que desencadeiam respostas ansiógenas desagradáveis (ABP/SBMFC, 2011).

De acordo com a Classificação Internacional de Doenças – CID-10 (OPAS; OMS, 2008), a fobia social (F40.1) é caracterizada pelo medo de ser observado por outros, levando à evitação de situações sociais. Nos casos mais graves, pode haver perda de autoestima e intenso medo de críticas.

Tanto estudantes quanto profissionais podem manifestar esse tipo de ansiedade em contextos como apresentações de trabalhos, debates, entrevistas e interações com o público. Essa evitação compromete o desempenho e gera perdas de oportunidades acadêmicas e profissionais.

Este estudo tem como objetivo investigar a prevalência do medo de falar em público entre residentes de uma universidade pública. Justifica-se pela escassez de estudos nacionais sobre o tema, especialmente considerando o impacto significativo na vida de indivíduos acometidos. Os resultados poderão contribuir para o reconhecimento do problema e para o desenvolvimento de estratégias que fortaleçam a habilidade de comunicação oral.

1. Aspectos teóricos sobre o medo de falar em público:

1.1 Ansiedade social ou fobia social

O medo de falar em público é um subtipo pouco explorado nos estudos epidemiológicos sobre fobia social, embora impacte negativamente a vida de muitas pessoas.

A fobia social, diferentemente da timidez, é um transtorno mental grave que gera sofrimento e perdas em diversas esferas da vida (D’El Rey, 2001; Lamberg, 1998). É um transtorno ansioso de curso crônico, com prejuízos em contextos sociais, profissionais, escolares e familiares (Schneier et al., 1994).

Apresenta-se de forma circunscrita (a uma situação específica) ou generalizada (afetando várias situações sociais). A forma generalizada tem início mais precoce e maior impacto funcional, com prevalência estimada entre 5% e 13% da população, afetando igualmente homens e mulheres (Nardi, 1999).

1.2 O medo de falar em público

Estudos indicam que o medo de falar em público é o mais comum entre os temores sociais, independentemente de gênero, etnia ou idade. No entanto, Marinho (2015), em estudo com universitários da Universidade Federal de Minas Gerais, identificou maior prevalência do medo em mulheres.

Dentro do transtorno de ansiedade social (TAS), falar em público é o fator mais frequente de ansiedade e evitação. Trata-se de um estressor psicossocial significativo, que pode causar intenso desconforto e interferir no desempenho (Osório, Crippa & Loureiro, 2008). Embora a preparação do discurso costume ser bem-sucedida, o momento da apresentação pode gerar reações adversas como sudorese, tremores, taquicardia, gagueira, rubor e lapsos de memória (Oliveira & Duarte, 2004; Marinho, Medeiros & Teixeira, 2019 apud Miranda et al., 2020).

D’El Rey e Pacini (2005) destacam a necessidade de investigar a proporção de pessoas com medo exclusivo de falar em público, com prejuízos funcionais relevantes, potencialmente enquadráveis em diagnósticos de fobia social.

Em estudo com 499 pessoas em Winnipeg, Canadá, Stein et al. (1996) relataram que 34% se sentiam “muito mais nervosas” que outras ao falar em público, 23% “um pouco mais nervosas” e 10% apresentavam comprometimentos significativos em sua vida social, profissional e acadêmica.

1.3 Instrumentos de avaliação do medo de falar em público

A avaliação específica do medo de falar em público carece de instrumentos validados. Uma exceção é a Self-Statements during Public Speaking Scale (SSPS), desenvolvida por Hofmann e DiBartolo (2000) e adaptada para o português brasileiro por Osório, Crippa e Loureiro (2008).

Baseada em teorias cognitivas, a SSPS analisa a percepção negativa de si durante a fala. A escala foi validada em amostras clínicas e não clínicas, demonstrando boa consistência psicométrica. Destaca-se, entretanto, que sentir medo ao falar em público não configura, por si só, um transtorno.

Ainda é escassa a padronização de instrumentos voltados à autoavaliação de desempenho e dos aspectos cognitivos relacionados ao ato de falar em público (Osório, Crippa & Loureiro, 2008).

1.4 Estratégias de enfrentamento (coping)

Coping refere-se às estratégias cognitivas e comportamentais utilizadas para lidar com o estresse. Tais estratégias podem ser aprendidas, utilizadas ou descartadas conforme a situação (Wilhelm & Zanelli, 2014).

Segundo Bignotto (2010), o estresse não decorre do evento em si, mas da forma como ele é interpretado. Assim, a modificação dos pensamentos pode reduzir a ansiedade e facilitar o enfrentamento.

O modelo de coping de Folkman e Lazarus (1980) propõe quatro princípios: (1) coping é um processo dinâmico de interação com o ambiente; (2) tem como função administrar o estresse; (3) envolve avaliação cognitiva da situação; (4) mobiliza esforços para controle de demandas externas e internas.

As estratégias são classificadas como focadas na emoção (regulação emocional) ou no problema (ação sobre o agente estressor). Ambas podem ser utilizadas simultaneamente (Seidl, Tróccoli & Zannon, 2001; Wilhelm & Zanelli, 2014).

Santos, Oliveira e Carvalho (2015) alertam que estratégias eficazes em curto prazo podem não funcionar em longo prazo. A eficácia do coping depende da flexibilidade e da adequação à situação. No Brasil, ainda são escassas as pesquisas sobre o impacto dessas estratégias no ajustamento acadêmico (Carlotto, Teixeira & Dias, 2015).

1.5 Achados de pesquisas recentes

Fonseca e Pacini (2005) investigaram a prevalência e impacto do medo de falar em público em São Paulo. Participaram residentes de ambos os sexos, entre 18 e 90 anos. Os dados, coletados por meio de entrevistas com escala, revelaram alta prevalência e impacto significativo nas esferas pessoal e social, com sintomas cognitivos similares aos da fobia social.

Em 2008, Osório, Crippa e Loureiro publicaram a adaptação brasileira da SSPS, evidenciando boa adequação psicométrica. Posteriormente, em 2012, validaram a escala com universitários, confirmando sua utilidade no rastreio e diagnóstico de TAS.

Marinho et al. (2019) realizaram estudo com 1.124 universitários, utilizando a SSPS para investigar a associação entre medo de falar em público e variáveis como percepção vocal e habilidades de comunicação. Concluíram que maior competência comunicativa está associada à menor probabilidade de medo.

Miranda et al. (2020) conduziram estudo piloto com alunos de psicologia da UAL, com foco nos impactos emocionais, físicos e sociais do medo. Os dados, coletados via questionário online, ainda estão em fase exploratória, servindo de base para futuras investigações.

2. Metodologia

Este é um estudo observacional, descritivo e analítico, que teve como objetivo investigar a prevalência e as estratégias de enfrentamento do medo de falar em público entre residentes da área da saúde de uma universidade pública de Alagoas.

A pesquisa está em conformidade com a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), tendo sido submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNCISAL, sob o CAAE nº 45603521.2.0000.5011 e Parecer nº 4.855.884, conforme comprovado no parecer consubstanciado (ANEXO A).

Todos os participantes foram previamente informados sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO B), conforme exigido para a condução ética do estudo.

2.1 Local de Realização

A coleta de dados foi realizada de forma on-line. O questionário foi enviado por e-mail aos participantes por meio de um link do Google Forms.

2.2 Participantes

A amostra foi composta por aproximadamente 64 residentes, distribuídos entre os diferentes programas e anos de residência (R1 – primeiro ano; R2 – segundo ano; R3 – terceiro ano), de ambos os sexos e com faixas etárias variadas.

Critério de inclusão: residentes ativos vinculados a algum programa de residência da área da saúde da universidade pesquisada.

2.3 Procedimentos

Após a assinatura do TCLE, os participantes foram convidados a responder à Escala para Autoavaliação ao Falar em Público, adaptada por Osório, Crippa e Loureiro (2008), a partir da versão original em inglês — Self-Statements during Public Speaking Scale (SSPS), desenvolvida por Hofmann e DiBartolo (2000).

As respostas foram organizadas em planilhas eletrônicas para posterior análise e sistematização dos resultados.

2.4 Tratamento dos dados

Foi realizada uma análise estatística descritiva, com a obtenção de valores de frequência absoluta e cálculo da média das variáveis investigadas.

3. Resultados

O presente estudo teve como objetivo investigar a prevalência do medo de falar em público entre residentes de uma universidade pública do estado de Alagoas. A amostra inicial contou com 64 participantes convidados. No entanto, alguns questionários não puderam ser considerados, seja por ausência de resposta, seja pela recusa em participar. Assim, foram analisados 41 formulários devidamente preenchidos.

Dos 41 participantes, foram 7 do sexo masculino e 33 do sexo feminino. O Quadro 1 apresenta a distribuição dos respondentes conforme o programa e o ano de residência. Para fins de categorização, considerou-se como R1 os residentes do primeiro ano, R2 os do segundo ano e R3 os do terceiro ano.

Quadro 1: Número de participantes respondentes de acordo com o ano e programa de residência.

| Audiologia | Multiprofissional | Enfermagem | Medicina | |||||

| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 |

| 01 | 02 | 12 | 11 | 06 | 03 | 02 | 01 | 02 |

| 03 | 23 | 09 | 05 | |||||

| 41 | ||||||||

Fonte: Dados da pesquisa. Maceió, 2022.

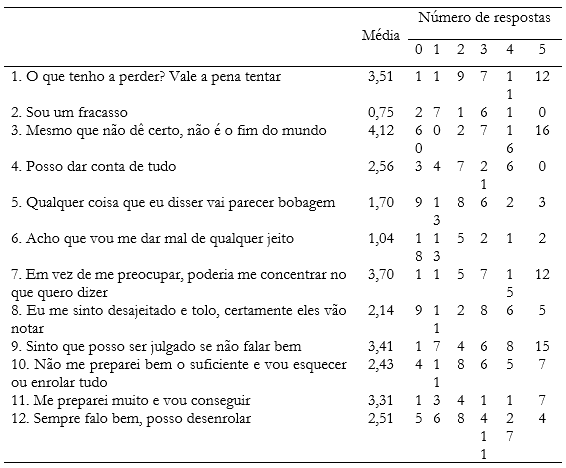

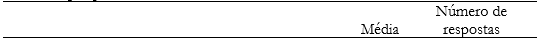

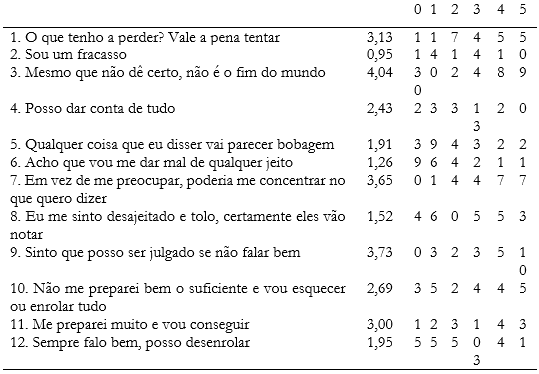

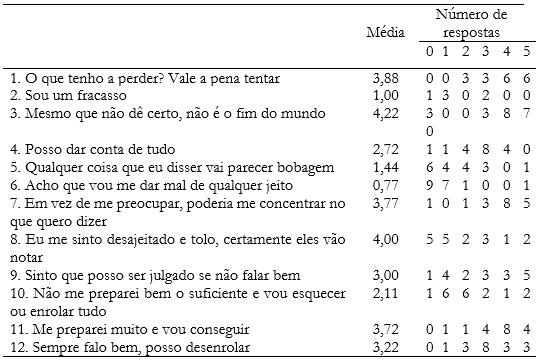

Os escores obtidos na Escala para Autoavaliação ao Falar em Público são apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3, correspondendo, respectivamente: ao grupo geral de participantes, aos residentes do primeiro ano (R1) e aos residentes do segundo e terceiro anos (R2 e R3).

Tabela 1: Escores na Escala para Autoavaliação ao Falar em Público de uma amostra de residentes de todos os programas. Fonte: Dados da pesquisa, Maceió, 2022.

Tabela 2: Escores na Escala para Autoavaliação ao Falar em Público de uma amostra de residentes do primeiro ano. Fonte: Dados da pesquisa, Maceió, 2022.

Tabela 3: Escores na Escala para Autoavaliação ao Falar em Público de uma amostra de residentes do segundo e terceiro ano. Fonte: Dados da pesquisa, Maceió, 2022.

Os dados apresentados referem-se às médias ponderadas de cada assertiva da escala, calculadas com base na fórmula:

Mp = [(N1 × P1) + (N2 × P2) + (N3 × P3) + … + (Nx × Px)] ÷ (P1 + P2 + P3 + … + Px), em que Mp representa a média ponderada, N o número de respondentes para cada pontuação e P o peso atribuído à respectiva resposta. Esse método foi utilizado com o objetivo de facilitar a visualização dos dados e possibilitar uma análise mais precisa das respostas por assertiva.

A Escala para Autoavaliação ao Falar em Público (SSPS) é composta por 12 itens, classificados em duas subescalas: positiva e negativa. As assertivas de número 1, 3, 4, 7, 11 e 12 integram a subescala positiva, enquanto as assertivas 2, 5, 6, 8, 9 e 10 pertencem à subescala negativa. Cada item é avaliado por meio de uma escala do tipo Likert, variando de 0 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente).

A partir da separação das respostas conforme a classificação dos itens (positivos e negativos), foram calculadas as médias das subescalas, possibilitando a comparação entre os diferentes anos de residência e também a análise geral do grupo. Esses resultados estão representados, respectivamente, nas Figuras 1, 2 e 3 a seguir.

Figura 1: Médias positivas e negativas nos residentes por ano de formação na Escala para Autoavaliação ao falar em público

Fonte: Dados da pesquisa. Maceió, 2022.

A partir da análise da Figura 1, observa-se que, de modo geral, os residentes do segundo e terceiro ano apresentam escores mais elevados nas assertivas positivas da escala, indicando uma percepção mais favorável em situações de fala em público. Em contrapartida, nas assertivas negativas, os escores são mais altos entre os residentes do primeiro ano, sugerindo maior presença de pensamentos autodepreciativos e desconforto nesses contextos.

Figura 2: Perfil das escalas positiva e negativa comparando os residentes do primeiro e segundo e terceiro ano na Escala para Autoavaliação ao falar em público.

Fonte: Dados da pesquisa. Maceió, 2022.

Na Figura 2, é possível observar um padrão progressivo nas médias das respostas: as pontuações na subescala positiva tendem a aumentar conforme o avanço nos anos de residência, enquanto as da subescala negativa apresentam tendência de queda. Esse comportamento sugere que, com o aumento da experiência, os residentes demonstram maior autoconfiança ao falar em público e menos pensamentos negativos associados a essa prática.

Figura 3: Perfil das escalas positiva e negativa de todos os residentes na Escala para Autoavaliação ao falar em público.

Fonte: Dados da pesquisa. Maceió, 2022.

Considerando o perfil geral dos residentes, observa-se que as respostas positivas se sobressaíram em relação às negativas. No entanto, essa diferença foi relativamente discreta, correspondendo a apenas 26%, o que indica que ainda há uma presença significativa de pensamentos negativos relacionados ao ato de falar em público entre os participantes.

4. Discussão

O presente estudo teve como objetivo investigar possíveis relações entre o medo de falar em público e o tempo de formação na residência, buscando verificar se os anos de vivência no programa estariam associados a uma percepção mais positiva ou negativa em relação a essa habilidade comunicativa.

A análise dos dados obtidos por meio da Escala para Autoavaliação ao Falar em Público (SSPS) revelou que, de modo geral, os participantes apresentaram escores mais elevados nas assertivas positivas em comparação às negativas. Tal achado sugere uma autopercepção relativamente favorável quanto ao desempenho ao falar em público, indicando menor presença de ansiedade antecipatória e maior sensação de preparo diante dessas situações.

Esses resultados estão em consonância com os achados de Osório, Crippa e Loureiro (2008), que também observaram médias mais altas nas subescalas positivas da SSPS entre estudantes universitários de uma instituição pública, sugerindo uma tendência à confiança comunicativa mesmo em contextos de possível exposição. Isso demonstra certa consistência na forma como estudantes da área da saúde percebem sua capacidade de expressão oral em público, mesmo frente a desafios cotidianos.

Por outro lado, os resultados aqui obtidos contrastam com os de Angélico, Bauth e Andrade (2018), cujos participantes não demonstraram diferença significativa entre as subescalas positiva e negativa da SSPS. Nesses casos, a autoavaliação se apresentou mais ambígua, possivelmente refletindo níveis mais equilibrados entre autoconfiança e insegurança ao falar em público.

No que diz respeito à variável sexo, embora a desproporção entre homens e mulheres tenha impossibilitado análises conclusivas, a literatura apresenta achados variados. Enquanto estudos como os de Osório, Crippa e Loureiro (2012) e Marinho (2015) identificaram maiores índices de autocrítica e ansiedade comunicativa entre mulheres, outras pesquisas — como as de Seidl, Tróccoli e Zannon (2001) e Marinho et al. (2019) — não encontraram diferenças significativas entre os gêneros, sugerindo que o medo de falar em público pode ser um fenômeno que transcende aspectos como sexo, idade e etnia.

A estratificação dos resultados por ano de residência trouxe contribuições relevantes. Os residentes do segundo e terceiro anos (R2 e R3) apresentaram médias mais altas nas subescalas positivas e mais baixas nas negativas quando comparados aos residentes do primeiro ano (R1). Essa diferença sugere que o tempo de experiência e a exposição repetida à prática acadêmica e profissional favorecem a redução da ansiedade e o fortalecimento da autoconfiança ao falar em público. Tais achados são corroborados por Bardagi e Hutz (2011), com base nos estudos de Misra e McKean (2000), que apontam maiores níveis de estresse entre estudantes nos estágios iniciais da formação.

Furtado, Falcone e Clark (2003) também identificaram que estudantes de medicina nos primeiros anos do curso tendem a apresentar mais estresse relacionado às habilidades sociais, o que pode comprometer o desempenho comunicativo. No entanto, essa relação entre tempo de formação e percepção do medo não é linear. Estudos como os de Calais, Andrade e Lipp (2003) e Calais et al. (2007) encontraram maiores níveis de estresse entre estudantes veteranos, evidenciando que outros fatores — como sobrecarga acadêmica ou pressão por desempenho — também podem interferir nessa percepção.

A análise geral das respostas, conforme ilustrado na Figura 3, demonstrou que 63% dos escores foram positivos e 37% negativos. Embora esses dados apontem para uma tendência favorável, evidenciam também que o medo de falar em público permanece relevante, afetando cerca de um terço dos participantes. A presença dessa dificuldade, mesmo em níveis moderados, merece atenção, especialmente considerando a importância da comunicação eficaz nas profissões da saúde.

A análise item a item da escala revelou nuances importantes. Entre os itens com maiores escores positivos, destacam-se afirmações como “Mesmo que não dê certo, não é o fim do mundo” e “Em vez de me preocupar, poderia me concentrar no que quero dizer”, evidenciando resiliência e foco na mensagem entre os participantes. Por outro lado, itens como “Sinto que posso ser julgado se não falar bem” e “Não me preparei bem o suficiente e vou enrolar tudo” obtiveram médias elevadas dentro da subescala negativa, refletindo receios quanto à avaliação externa e à preparação, aspectos recorrentes na ansiedade ao falar em público.

Esse conjunto de percepções reforça a natureza multifatorial do medo de se expressar oralmente diante de uma audiência, envolvendo componentes emocionais, cognitivos, fisiológicos e sociais. Como apontam Marinho et al. (2019), mesmo indivíduos considerados bons comunicadores podem experienciar níveis significativos de ansiedade, o que exige estratégias eficazes de enfrentamento. Tais estratégias incluem o domínio do conteúdo, a prática deliberada, o autoconhecimento, o uso consciente da voz e da respiração, e o fortalecimento de habilidades socioemocionais desde os primeiros anos de formação.

Destaca-se ainda que esta pesquisa se diferencia de muitos estudos nacionais por não se limitar a casos clínicos de ansiedade social diagnosticada. Ao focar na autopercepção de residentes da saúde em um contexto real de formação, amplia-se a compreensão sobre os desafios comunicativos enfrentados por esses profissionais em formação.

Apesar da relevância dos resultados, a limitação amostral e a diversidade do sistema educacional brasileiro restringem a generalização dos dados. Para avançar na compreensão do tema, recomenda-se a realização de novos estudos com maior representatividade e diversidade amostral, que incluam outras variáveis explicativas, como o suporte institucional, o estilo de ensino e as oportunidades de exposição à fala em público ao longo da formação

Conclusões

Conclui-se que o medo de falar em público está presente em diferentes fases da formação acadêmica e profissional dos residentes de uma universidade pública em Alagoas. No entanto, os dados evidenciam que os residentes dos anos mais avançados (R2 e R3) demonstraram maior autopercepção positiva e menor avaliação negativa na Escala de Autoavaliação ao Falar em Público (SSPS) quando comparados aos do primeiro ano (R1). Tal resultado sugere um possível amadurecimento progressivo diante dessa habilidade, favorecido pelo acúmulo de experiências, maior exposição a situações de fala e consequente familiaridade com o contexto comunicativo, que, ao longo do tempo, contribuem para maior conforto, segurança e domínio da situação.

Dado que o medo de falar em público é um dos mais prevalentes na população geral, torna-se essencial que as instituições de ensino superior atentem para essa demanda. É recomendável que as universidades implementem estratégias pedagógicas e terapêuticas voltadas para o desenvolvimento da comunicação oral, como oficinas de oratória, treinamentos práticos, uso de técnicas de respiração e controle vocal, além da promoção de ambientes seguros para a prática de apresentações. Essas iniciativas podem fortalecer a autoconfiança dos estudantes, promovendo um desempenho mais eficaz e seguro em situações que exigem exposição verbal.

Para futuras investigações, destaca-se a importância de estudos com amostras maiores e mais diversificadas, que permitam maior generalização dos resultados. Além disso, é fundamental aprofundar a compreensão sobre os fatores que contribuem para o medo de falar em público e as estratégias de enfrentamento mais eficazes, considerando aspectos emocionais, pedagógicos e terapêuticos. Tais avanços poderão oferecer subsídios concretos para intervenções mais direcionadas e eficazes no contexto universitário

Referências

ABP- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA/SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. Transtorno da ansiedade social: diagnóstico. Rev. Bras. de Psiquiatr., 33(3), 2011.

Angelico, A.P., Bauth, M.F & Andrade, A.K. (2018) Estudo experimental do falar em público com e sem plateia em universitários. Psico-usf, Bragança Paulista, 23( 2), 347-359, abr./jun.

APA – Associação Psiquiátrica Americana. (2002) Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais – DSM-IV. 4. ed. rev. Porto Alegre: Artmed.

Araujo, L.F., Ronzani, T.M & Lourenço, L.M. (2010) Análise da literatura sobre a comorbidade entre fobia social e depressão. Rev. Interinst. Psicol. 3(2), Juiz de fora dez.

Bardagi, M.P & Hutz, C.S. (2011) Eventos Estressores no Contexto Acadêmico: Uma Breve Revisão da Literatura Brasileira. Rev. Interinst. Psicol. 15 (1), Fev.

Bignotto, M.M. (2010) A eficácia do treino de controle do stress infantil. Tese (Doutorado em Psicologia). Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de Ciências da Vida, Pós-Graduação em Psicologia.

Bolsoni-Silva, A. T & Guerra, B. T. (2014) O impacto da depressão para as interações sociais de universitários. Estud. pesq. psicol., 14(2): 429-52.

Bonifacio, S.P. et al. (2011) Investigação e manejo de eventos estressores entre estudantes de Psicologia. Rev. bras.ter. cogn., Rio de Janeiro, 7(1):15-20, jun.

Caballo, V. E. (2003) Manual de avaliação e treinamento das habilidades sociais. São Paulo: Santos. 408p.

Calais, S.L., Andrade, L.M.B & Lipp, M.E.N. (2003) Diferenças de Sexo e Escolaridade na Manifestação de Stress em Adultos Jovens. Psicologia: Reflexão e Crítica, 16(2).

Calais, S.L. et al. (2007) Stress entre calouros e veteranos de jornalismo. Estudos de Psicologia(Campinas) 24(1), 69-77 Jan/mar

Carlloto, R.C., Teixeira, M.A.P & Dias, A.C.G. (2015) Adaptação Acadêmica e coping em Estudantes Universitários. Psico-USF 20(3), 421-432, set./dez.

Celestino, F. K. S. (2009) Enfrentamento, qualidade de vida, estresse, ansiedade e depressão em idosos demenciados e seus cuidadores: avaliações e correlações. 2009. 91f. Dissertação (Mestrado em Psicologia). Brasília, Universidade de Brasília, Instituto de Psicologia, Departamento de processos psicológicos básicos.

Chagas, M.H. et al. (2010) Diretrizes da Associação Médica Brasileira para o diagnóstico e diagnóstico diferencial do transtorno de ansiedade social. Rev. Bras. Psiquiatr. 32(4), Dec.

D’el rey, G.J.F. (2001) Fobia social: mais do que uma simples timidez. Arq. ciênc. saúde unipar. 5(3), 273-276. set/dec.

D’el rey, G. J. F & Pacini, C.A. (2005) Medo de Falar em Público em uma Amostra da População: Prevalência, Impacto no Funcionamento Pessoal e Tratamento. Psic.: Teor. e Pesq. 21(2), 237-242, mai-ago,

Folkman, S. (1984) Personal control and stress and coping processes: A theoretical analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 839-852.

Folkman, S & Lazarus, R.S. (1980) An analysis of coping in a middle-aged community sample. J Health Soc Behav.;21(3):219-39.

Furtado, E.S., Falcone, E.M.O & Clark, C. (2003) Avaliação do estresse e das habilidades sociais na experiência acadêmica de estudantes de medicina de uma universidade do Rio de Janeiro. Interação em Psicologia, 7(2) 43-51.

Gimenes, M.G.G & Queiroz, B. (1997) As diferentes fases de enfrentamento durante o primeiro ano após a mastectomia. In: GIMENES, M.G.G.; FÁVERO, M.H. (orgs). A mulher e o câncer. Campinas: Editorial Psy. pp.: 171-95.

Hofmann, S.G & Dibartolo, P.M. (2000) An instrument to assess self-statements during public speaking: scale development and preliminary psychometric properties. Behav Ther.; 31(3): 499-515.

Lamberg, L. (1998) Social phobia: Not just another name for shyness. Journal of American Medical Academy, 280(8), 685-686.

Lameu, J.N., Salazar, T.L & Souza, W.F. (2016) Prevalência de sintomas de stress entre graduandos de uma universidade pública. Psicol.educ. no.42 São Paulo jun.

Landim, A.K.P. et al. (2000) Ansiedade social em estudantes universitários: Preocupações mais emergentes. Revista Unicastelo, 3(3), 185-192.

Lazarus, R.S. (1982). Stress and coping as factors in health and illness. In J. Cohen (Org.), Psychosocial aspects of cancer. New York: Raven Press.

Leão, A.M. (2018) et al. Prevalência e Fatores Associados à Depressão e Ansiedade entre Estudantes Universitários da Área da Saúde de um Grande Centro Urbano do Nordeste do Brasil. Rev. Bras. Educ. med, vol.42 no.4 Brasília Oct./Dec.

Margis, R; Picon, P.; Cosner, A.F & Silveira, R.O.(2003) Stressfull life-events, stress and anxiety. R. psiquiatr. 25(1), p. 65-74, abr

Marinho, A.C.F. (2015) O medo de falar em público na percepção de universitários. Rev. J Voice.

Marinho, A. C. F. et al. (2017) Fear of public speaking: perception of college students and correlates. J Voice, 31(1): 127.e7-e11.

Marinho, A.C.F. et al. (2019) Prevalência e fatores associados ao medo de falar em público. CoDAS 31(6):e20180266 DOI: 10.1590/2317-1782/20192018266

MIranda, H. et al. (2020) Medo de falar em público: estudo piloto da glossofobia em contexto de alunos universitários. International Journal of Developmental and Educational Psychology, vol. 1, núm. 1. Acesso em: : https://www.redalyc.org/ articulo.oa?id=349863388027

Misra, R. & Mckean, M.(2000) College students’ academic stress and its relation to their anxiety, time management and leisure satisfaction. American Journal of Health Studies, V.16, 41-51.

Montaño, P. C. (2005) Um estudo de caso de fobia social à luz da terapia cognitiva-comportamental. Monografia, Campo Grande/MS: Universidade Católica Dom Bosco.

Nardi, A.E. (1999) Pharmacologic treatment of social phobia. Scielo, Rev. Bras. Psiquiatr. 21(4), 249-257.

Oliveira, M.A & Duarte, A.M.M.(2004) Controle de respostas de ansiedade em universitários em situações de exposições orais. Rev. bras. ter. comport. cogn. 6(2) São Paulo dez.

OPAS – ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. (2008) CID-10: Classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. São Paulo: EDUSP.

Osório, F.L., Crippa, J.A.S & Loureiro, S.R. (2012) Aspectos cognitivos do falar em público: validação de uma escala de autoavaliação para universitários brasileiros. Rev. psiquiatr. clin. 39(2), São Paulo.

Osório, F.L, Crippa, J.A.S & Loureiro, S.R. (2008) Escala para auto-avaliação ao falar em público (SSPS): adaptação transcultural e consistência interna da versão brasileira. Rev. Psiq Clín., 35(6): 207-11.

Pereira, A.S. (2015) Avaliação das habilidades sociais e de suas relações com fatores de risco e proteção em jovens adultos brasileiros. 2015. 81f. Dissertação (Mestrado em Psicologia). Rio Grande do Sul: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Psicologia.

Ribeiro, D. C & Bolsoni-silva, A. T. (2011) Potencialidades e dificuldades interpessoais de universitários: estudo de caracterização. Acta comport., 19(2): 205-24.

Santos, A, B, da C.; Oliveira, A. M. de & Carvalho, S. de. (2015) Como as crianças enfrentam suas alterações de fala ou fluência. In: Anais científicos 2015. XXIII Congresso Brasileiro e IX Congresso Internacional de Fonoaudiologia. Salvador, 14 a 16 de outubro. p. 6138.

Santos, E.A.P.N & Oliveira, I.L.S. (2012) O medo de falar em público em indivíduos que gaguejam. Trabalho de conclusão de curso. São Cristovão/SE. Universidade Federal de Sergipe.

Schneier, F.R. et al. (1994) Functional impairment in social phobia. Journal of Clinical Psychiatry, 55(3), 322-331.

Seidl, E. M. F.; Troccoli, B. T & Zannon, C. M. L. da C. (2001) Análise fatorial de uma medida de estratégias de enfrentamento. Psic.: Teor. e Pesq., 17(3): 225-34.

Silva, A.T.B & Loureiro, S.R. (2017) O Impacto das Habilidades Sociais para a Depressão em Estudantes Universitários. Psic.: Teor. e Pesq. 32(4), Brasília June.

Stein, M.B., Walker, J.R. & Forde, D.R. (1996) Public-speaking fears in a community sample: prevalence, impact on functioning, and diagnostic classification. Archives of General Psychiatry, 53(2), 169-174.

Tillfors, M & Furmark, T. (2007) Social phobia in swedish university students: prevalence, subgroups and avoidant behavior. Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol., 42(1): 79-86.

Vitaliano, P.P. et al. (1985) The ways of coping checklist: revision and psychometric properties. Multivar Behav Res, 20: 3-26.

Wilhelm, F. A & Zanelli, J. C. (2014) Características das estratégias de enfrentamento em gestores universitários no contexto de trabalho. Psicol Argumento, 32(79): 39-48.

1Fonoaudióloga. Especialista em Voz. Mestre e Doutora em Linguística pela UFAL. Professora Adjunta do Curso de Fonoaudiologia da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas -UNCISAL – E-mail: gabriela.sostenes@uncisal.edu.br

2Fonoaudióloga. Residência em Saúde da Família pela UNCISAL. Especialista em fala e linguagem e análise do comportamento aplicada a fonoaudiologia – E-mail: tlopes795@gmail.com

3Médico. Residência médica em Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial pelo HAM-PE e Cirurgia de Cabeça e Pescoço pelo Ac Camargo Câncer Center-SP. Fellowship em Cirurgia de Base de Crânio na Faculdade de Medicina da USP-SP.