REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/cl10202503311139

Angelilton Araujo de Moraes

Orientador: Prof. Esp. Rodrigo Ryoji Takatani

Coorientador: Prof. Dr. David Arnaud Soares

RESUMO

A complexidade da gestão hospitalar torna essencial a análise de taxas de mortalidade, riscos e outros indicadores epidemiológicos, contribuindo para compreender o padrão de ocupação dos leitos nas unidades de terapia intensiva (UTIs). Este estudo objetiva caracterizar o perfil epidemiológico, preditores de mortalidade e desfechos clínicos em uma UTI geral no Amazonas, por meio de uma pesquisa quantitativa, transversal e retrospectiva, abrangendo 455 internações ao longo de 2023. Os resultados apontam alta prevalência de comorbidades (77,8%), mortalidade hospitalar de 15,28%, inferior à estimativa de 19,12% pelo escore SAPS 3, e alta hospitalar para 84,72% dos pacientes. Tais achados refletem a gravidade dos casos atendidos e a eficiência na assistência prestada. A correlação entre comorbidades, gravidade clínica e desfechos reforça a necessidade de estratégias de manejo integradas e personalizadas, otimizando recursos e promovendo melhores resultados. O uso de ferramentas prognósticas, como o SAPS 3, destaca-se como fundamental para o planejamento e a melhoria contínua da qualidade da assistência em UTIs.

Palavras-Chave: Unidade de Terapia Intensiva. Mortalidade. SAPS 3. Perfil epidemiológico. Gestão Hospitalar.

1. INTRODUÇÃO

A demanda por cuidados críticos prestados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) está aumentando em todo o mundo devido a vários fatores, incluindo o avanço da idade da população e o desenvolvimento de novos tratamentos e novas modalidades de suporte à vida (ADHIKARI et al., 2010). Essa demanda sobrecarrega os sistemas de saúde dos países, considerando a disponibilidade de leitos de UTI e o consumo elevado de recursos, respondendo por 13,3% dos custos hospitalares totais (VALLEY, NORITOMI, 2020; HALPERN, PASTORES, 2010).

No Brasil o número de leitos de UTI no ano de 2023 foi de 44.026, sendo 49,38% pertencentes ao Sistema único de Saúde (SUS) e 50,54% ao sistema privado. Segundo recomendações da OMS, a relação ideal de leitos de UTI é de 1 a 3 leitos para cada 10 mil habitantes, e o Brasil apresenta a proporção de 2,3 leitos, o que, de forma consolidada, é satisfatório, mas quando a análise é mais detalhada, segmentando os dados por região, o cenário muda. Por exemplo, a região Norte é a que apresenta o menor número de leitos (2.479), tanto no atendimento público (1.267) quanto no privado (1.212) e, por isso, apresenta a menor proporção do País: 0,9 leito/10 mil habitantes no SUS e 6,5, no particular (AMIB, 2023).

As UTIs são um componente essencial da assistência médica. Tem características distintas com variação substancial em localização geográfica, demografia do paciente, tamanho, gravidade da doença e disponibilidade de intensivistas (BAUMAN, HYZY, 2014). Nas UTIs são necessários suportes tecnológicos avançados para as intervenções de difícil execução em enfermarias comuns, como monitores cardíacos, ventiladores mecânicos e utilização de drogas vasoativas. O atendimento fica aos cuidados de equipe permanente de médicos e da enfermagem, além de outros profissionais da saúde (FAVARIN, CAMPONOGARA, 2012).

As fragilidades do sistema de saúde influenciam os índices de mortalidade, especialmente em regiões onde há menor desenvolvimento econômico, escassez de recursos na área da saúde, dispersão populacional e grandes distâncias geográficas. Essas situações condicionam o déficit de leitos e de condições estruturais para garantir o cuidado progressivo aos pacientes graves (GARNELO et al., 2018).

Devido às complexidades da organização e à alta frequência de morbimortalidade, quantificar as taxas e probabilidade de mortalidade, dentre outros dados epidemiológicos, auxiliam em conhecer o perfil de rotatividade de leitos e podem ajudar a equipe a definir os objetivos futuros a partir dos resultados dos cuidados. Além disso, escores prognósticos disponíveis para UTI também são importantes para planejar ações, direcionar a assistência da equipe e promover maior eficiência no uso de recursos, ou seja, contribuem na obtenção de melhores resultados econômicos, epidemiológicos e de integralidade do cuidado em saúde (HALPERN, PASTORES, 2010; BAUMAN, HYZY, 2014).

As primeiras iniciativas de criação de critérios objetivos para tentar traduzir numericamente as estimativas do prognóstico dos pacientes iniciaram-se na década de 1980. A partir de então, a adoção de tais fundamentos tornou-se importante aspecto da avaliação clínica, além de análises acerca de custos/benefícios e desempenho das UTIs (MORENO, 2008).

O Sistema SAPS 3 (Simplified Acute Physiology Score), por exemplo, é uma ferramenta de escore prognóstico bastante utilizada nas UTIs para examinar a gravidade dos pacientes e prever o risco de mortalidade. Conforme Moreno et al. (2005), o SAPS 3 foi criado com o intuito de adequar a avaliação de gravidade ao perfil dos pacientes internados em UTIs em torno do mundo, possibilitando uma melhor direção sobre o cuidado necessário e otimizando a alocação de recursos.

Mediante a alta demanda por leitos de UTI no âmbito hospitalar e a vivência da prática profissional, observa-se que uma assistência de qualidade constitui uma ferramenta essencial para a redução do tempo de internação nessas unidades. Acredita-se que conhecer e compreender o perfil de mortalidade do setor é fundamental para o conhecimento e planejamento de ações no ambiente de UTI. Esta pesquisa teve como objetivo caracterizar o perfil epidemiológico, preditores de mortalidade e desfecho de uma Unidade de Terapia Intensiva do Estado do Amazonas.

2. MÉTODO

Este estudo é uma pesquisa transversal de natureza quantitativa e retrospectiva. A investigação foi conduzida na Unidade de Terapia Intensiva da Fundação Hospital Adriano Jorge, um hospital público localizado em Manaus, no estado do Amazonas. A instituição faz parte do Sistema Único de Saúde, oferecendo serviços de saúde em áreas básicas e diversas especialidades, tanto em nível médio quanto em alta complexidade, servindo como referência para a população da região. A UTI conta com 12 (doze) leitos, atendendo pacientes de natureza clínica e cirúrgica.

O grupo de participantes da pesquisa foi formado pelos pacientes que foram internados na unidade ao longo de 2023, de janeiro a dezembro, totalizando 455 indivíduos. Não foram estabelecidos critérios de exclusão, portanto, todos os pacientes admitidos na UTI durante o período de análise foram incluídos.

O estudo não requereu a aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram observadas as diretrizes legais e éticas, com foco na proteção da confidencialidade e na privacidade das informações obtidas, conforme estabelecido pela resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

As variáveis analisadas incluíram gênero, faixa etária, categoria da internação, origem, escore (SAPS 3), comorbidades, principais formas de suporte durante a internação (uso de aminas vasoativas, necessidade de ventilação mecânica, seja invasiva ou não invasiva e, suporte renal), duração da internação e progresso na UTI. Este último dado denota o desfecho clínico dos pacientes, que poderia ser alta ou óbito, sendo este último tratado como a variável de desfecho no estudo.

Em seguida, foi estruturado um banco de dados utilizando o software Package for the Social Sciences (SPSS®) versão 20.0, e realizou-se uma análise descritiva que incluiu frequências absolutas, relativas, médias, desvio padrão, bem como os valores mínimo e máximo. As variáveis qualitativas ou categóricas foram analisadas com base nas frequências e na distribuição proporcional. O nível de significância estatística estabelecido foi de 5% (p<0,05).

3. RESULTADOS

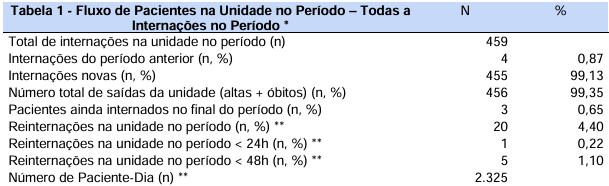

Na Tabela 1, observa-se que, no decorrer do período analisado, ocorreram 455 novas internações na UTI, além de 4 pacientes que já estavam internados desde o ínterim, totalizando 459 pacientes. Deste total, 3 permaneceram internados ao final do período. Os pacientes que tiveram alta da unidade para enfermaria somados aos que tiveram óbito foram caracterizados como desfecho na Unidade. Este total foi de 456 pacientes (99,35%), dentre os quais 400 foram de alta da UTI, decorrendo em uma taxa 87,15% e 56 resultaram em óbito, tendo uma representatividade de 12,20% das saídas da unidade.

Ademais, do total de altas da UTI, 366 transcorreram para alta hospitalar, no tempo em que 10 pacientes vieram a óbito na enfermaria. Este número somado aos 56 óbitos na UTI levou a uma taxa de óbito hospitalar de 14,93%. Outros 10 pacientes que saíram da UTI permaneceram internados na enfermaria e foram classificados como “não informados” (NI), simbolizando 2,26% das saídas.

Os dados referentes ao fluxo de pacientes e a utilização de recursos da UTI também estão transcritos na Tabela 1. O índice de reinternações no decorrer do período foi de 4,40%, com 20 casos de readmissão na unidade, cujo 1 ocorreu em menos de 24 horas (0,22%) e 5 em menos de 48 horas (1,10%). O número totalizado de paciente-dia foi de 2.325, assinalando uma taxa média de ocupação dos leitos 66,47%.

Logo, a durabilidade média das internações foi de 5,1 dias, com um índice de renovação ou giro de rotatividade de 45,60, indicando uma boa rotatividade dos leitos da unidade. O índice de intervalo de substituição foi de 2,57, representando o tempo médio entre as desocupações e novas internações, o que possibilita uma visão mais minuciosa do intervalo de reposição dos leitos da UTI.

* Este relatório inclui todos os eventos ocorridos no total de pacientes que permaneceram na(s) unidade(s) (i.e., internações novas e pacientes que já se encontravam internados na unidade) durante o período.

** Reinternações na(s) unidade(s) durante a mesma internação hospitalar.

*** Taxa de ocupação: número de pacientes-dia / número de leitos dia no período.

# Duração média da internação: número de pacientes-dia / número de saídas (altas +óbitos) da unidade no período.

## Índice de renovação ou giro de rotatividade: número de saídas (altas e óbitos) / número de leitos da(s) unidade(s) no período.

### Índice intervalo de substituição: (porcentagem de desocupação x duração média da internação) / taxa de ocupação na(s) unidade(s) no período.

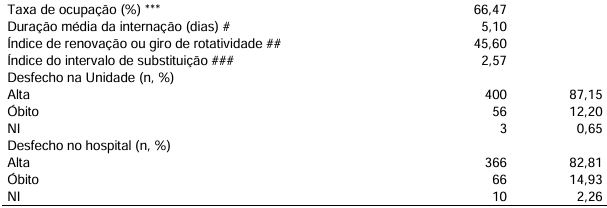

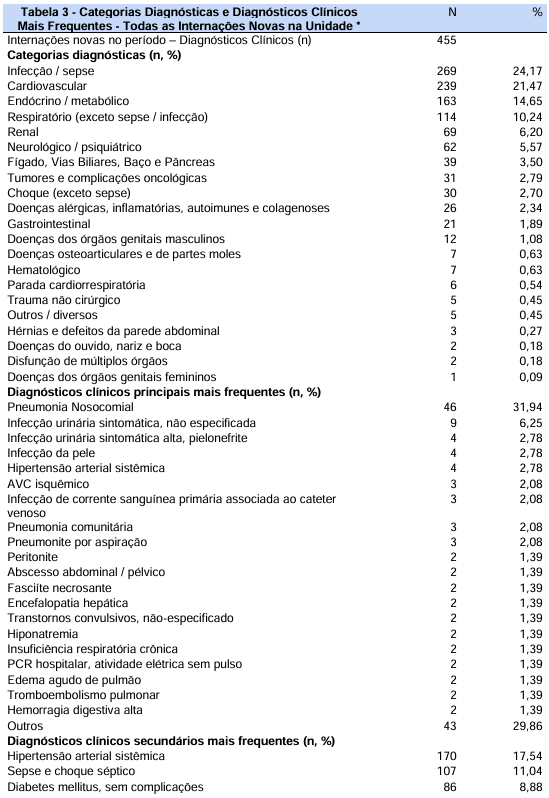

A Tabela 2 demonstra que das 455 novas internações no período, 234 (51,43%) foram do sexo feminino e 221 (48,57%) do sexo masculino, denotando uma repartição equilibrada entre os gêneros. A média de idade foi de 57 anos, com um desvio padrão de 17,41 anos, já a mediana foi de 59 anos. A maior parte de pacientes (35,60%) apresentava-se na faixa etária entre 45 e 64 anos, seguida por 147 pacientes (32,31%) com idades entre 65 e 80 anos. Houve apenas 4 pacientes menores de 18 anos, mas não menos que 15 anos, equivalendo a 0,88% das internações.

No que se refere ao tipo de internação, a maioria são de pacientes cirúrgicos (67,48%), seja de urgência, ou de caráter eletivo, este último representado por 286 casos (62,86%), enquanto 144 pacientes (31,65%) tinham o perfil para tratamento clínico. A maioria dos pacientes vieram do centro cirúrgico (71,21%) e das enfermeiras (24,40%), simbolizando o perfil da unidade, que sobretudo atende a casos pós-operatórios.

No meio das fundamentais medidas de suporte no momento da admissão, pontua-se a utilização de aminas vasoativas, utilizadas em 23,08% dos pacientes, seguido do suporte ventilatório mecânico, usado por 18,46% dos casos, e o suporte renal, aplicado em 5,05% dos pacientes.

O escore SAPS 3, um relevante indicador de prognóstico, demonstrou uma média de 44,37 pontos (± 19,88), prescrevendo uma taxa de mortalidade estimada de aproximadamente 19,79%. O valor máximo registrado para o SAPS foi de 116 pontos, correspondendo a uma mortalidade de 100%, e o mínimo foi de 16 pontos.

* Internações novas no período.

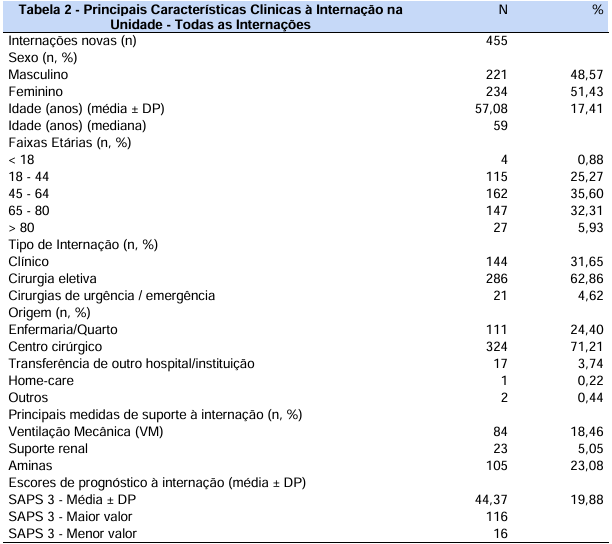

Dentre as 455 novas internações na UTI, as principais categorias diagnósticas de etiologia clínica na admissão foram infecção/sepse, com 269 casos (24,17%), notabilizando-se a pneumonia nosocomial como o principal diagnóstico, conforme visto na Tabela 3. Disfunções cardiovasculares foram a segunda causa mais comum (21,47%), seguidas por alterações endócrino/metabólicas (14,65%) e problemas respiratórios não infecciosos (10,24%). Muitos desses pacientes apresentaram mais de uma categoria concomitante.

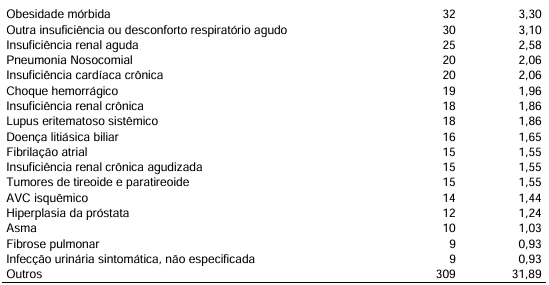

Os diagnósticos clínicos secundários mais frequentes foram hipertensão arterial sistêmica e a sepse, incluindo os casos de choque séptico, seguidos de diabetes mellitus e obesidade mórbida. Observe-se, portanto, que esses dados refletem a complexidade dos casos na unidade, onde muitos pacientes apresentaram múltiplas comorbidades.

* Internações novas no período.

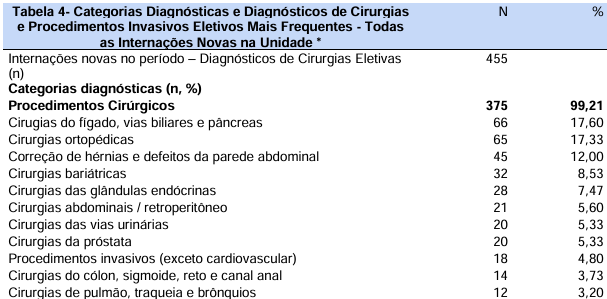

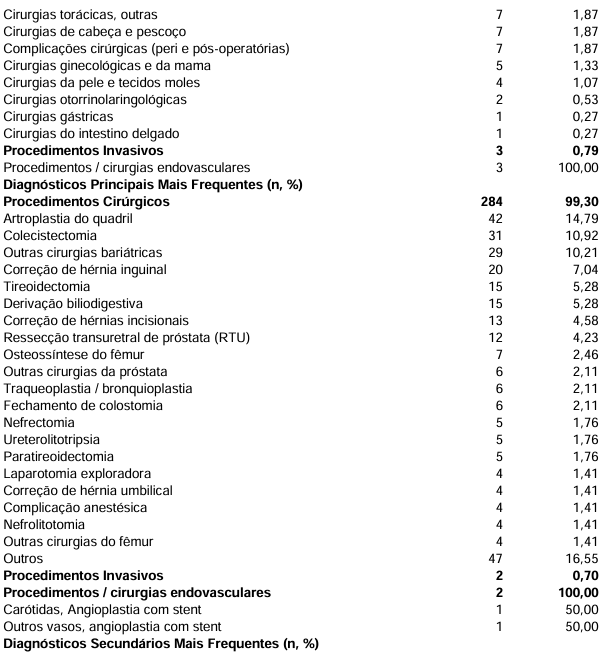

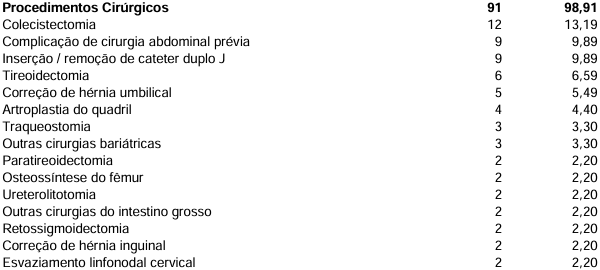

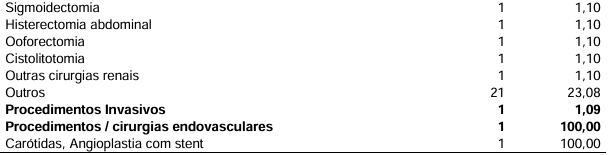

Verificou-se que as categorias diagnósticas de procedimentos cirúrgicos da UTI são lideradas por cirurgias de fígado, vias biliares e pâncreas, e cirurgias ortopédicas ambas tendo uma representatividade aproximada de 17% dos casos, seguidas por correção de hérnias (12%) e cirurgias bariátricas (8,53%). A colecistectomia foi o procedimento mais comum entre as cirurgias biliares, já a artroplastia do quadril prevaleceu nas ortopédicas, conforme consta na Tabela 4.

Com isso, pode-se averiguar que entre os diagnósticos cirúrgicos fundamentais, a artroplastia do quadril e a colecistectomia se configuraram com alta frequência.

*Internações novas no período.

*Internações novas no período.

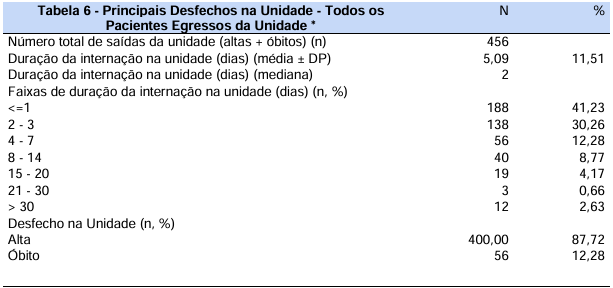

Os desfechos da Unidade de Terapia Intensiva refletem a qualidade da assistência prestada. Sabendo que a redução do tempo de internação está associado a menores eventos adversos e maior sobrevida, o tempo médio de internação nesta unidade foi de 5,09 dias, com mediana de apenas 2 dias. Aproximadamente 71% dos pacientes não ultrapassaram 3 dias na unidade, e somente 3,29% permaneceram mais do que 21 dias. Conforme visto na Tabela 6, dos 456 pacientes que saíram da unidade, 400 (87,72%) foram encaminhados à enfermaria. No entanto, 56 óbitos foram registrados, o que corresponde 12,28% do total de admissões no ano.

*Pacientes com desfechos na unidade (vivo + óbitos) anotados durante o período.

$ IMPORTANTE: Os escores de prognóstico estimam a probabilidade de óbito hospitalar. Portanto, é necessário cautela na interpretação da taxa de letalidade padronizada da unidade.

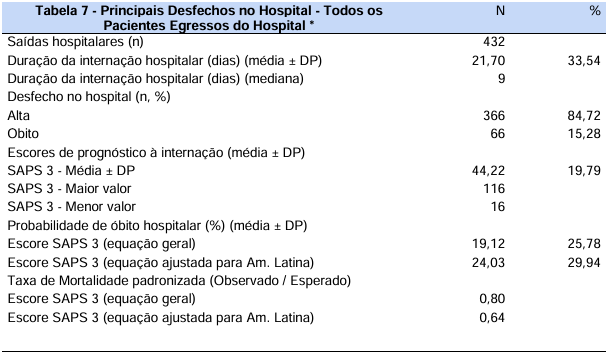

Por fim, na Tabela 7 apresenta os desfechos hospitalares. Ao todo foram registrados 432 desfechos hospitalares, dos quais 366 pacientes (84,7%) receberam alta para o domicílio, enquanto 66 (15,28%) foram a óbito, dentre os quais, 10 ocorreram nas enfermarias e 56 na UTI.

A média de dias no hospital foi de 21,7 dias, com mediana de 9 dias, refletindo uma variedade considerável nos períodos de hospitalização. O escore SAPS 3, que estima a probabilidade de óbito, apresentou uma média de 44,22 pontos, o que levaria a uma taxa de mortalidade hospitalar média estimada em 19,12% na população geral e 24,03% se considerado apenas a população da América Latina. A mortalidade observada durante a internação hospitalar foi de 15,28%, resultando em uma razão entre o observado e o esperado (Taxa de Mortalidade Padronizada – TMP) de 0,8 na população geral e 0,64 na América Latina, indicando uma mortalidade menor do que a estimada pela gravidade através do escore SAPS 3, demonstrando uma qualidade de assistência positiva no hospital.

*Pacientes com desfechos no hospital (vivo + óbitos) anotados durante o período.

4. DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo destacam características relevantes do perfil epidemiológico e desfechos clínicos dos pacientes atendidos na UTI, evidenciando semelhanças e particularidades quando comparados a estudos brasileiros, como os de Pauletti et al. (2017), Mares Guia et al. (2015) e Assis et al. (2020). A análise das variáveis reforça a complexidade da população atendida e o impacto positivo da assistência prestada.

A proporção equilibrada entre os gêneros (51,43% feminino e 48,57% masculino) observada no presente estudo contrasta com os achados de Pauletti et al. (2017), Mares Guia et al. (2015) e Assis et al. (2020), que informa maior proporção de homens internados (entre 53% e 59%). Essa diferença pode ser explicada pelo perfil de atendimento da unidade demonstrada, uma vez que a unidade não oferece serviço de Urgência e Emergência, sendo os pacientes clínicos referenciados do ambulatório da instituição ou dos Prontos-socorros da cidade, e os pacientes cirúrgicos são admitidos para realização de procedimento eletivo, enquanto em outros estudos predominaram admissões clínicas ou de urgência, geralmente associadas a uma maior prevalência de pacientes do sexo masculino. Uma vez que há interesse maior nas mulheres em soluções em saúde, sendo o perfil masculino mais postergador em procurar atendimento resultando em desfechos de urgência.

A média de idade de 57 anos, com maior concentração entre 45 e 80 anos (67,91%), é semelhante aos dados de Pauletti et al. (2017), que relata média de 60 anos, mas difere de Mares Guia et al. (2015), cuja amostra incluiu 37,5% de pacientes acima de 80 anos. Assis et al. (2020) observaram média de 61,7 anos, com maior risco de óbito em pacientes acima de 60 anos. Esses dados indicam que a faixa etária e a gravidade clínica, mais do que a idade isolada, são determinantes importantes para as morbimortalidades. A população atendida na unidade é compatível com a gravidade encontrada em outras UTIs.

A predominância de internações cirúrgicas (67,48%), principalmente eletivas (62,86%), e o fato de 71,21% dos pacientes provenientes do centro cirúrgico refletem o perfil da unidade, voltado ao manejo pós-operatório. Em contrapartida, Pauletti et al. (2017) e Assis et al. (2020) relatam maior número de admissões clínicas ou de urgência, com 70,5% dos pacientes de Assis et al. (2020) provenientes de enfermarias ou prontos-socorros. Esses dados mostram que o tipo de internação e a origem dos pacientes influenciam diretamente os avanços e os recursos utilizados, mas a complexidade e a gravidade permanecem elevadas em ambas as populações.

A pontuação SAPS 3 média de 44,37 reflete uma gravidade clínica compatível com a de outras UTIs brasileiras. Comparando-se com Assis et al. (2020), que observam SAPS 3 médio de 65,9, observa-se que, embora os índices sejam diferentes, ambos indicam pacientes graves, com necessidade de suporte intensivo. A mortalidade observada na UTI (12,28%) foi inferior à previsão pela pesquisa global do SAPS 3 (19,79%) e pela pesquisa customizada para a América Latina (24,03%), resultando em TMP de 0,8 e 0,64, respectivamente. Embora exista busca de menores porcentagens, estes valores se mostram aceitáveis quando comparados a estudos aproximados em UTIs, onde taxas de mortalidade podem exceder 20% (BRASIL. 2018). Esses valores, em vez de indicarem menor gravidade dos pacientes, sugerem que a assistência prestada foi de alta qualidade, superando as expectativas baseadas no risco inicial.

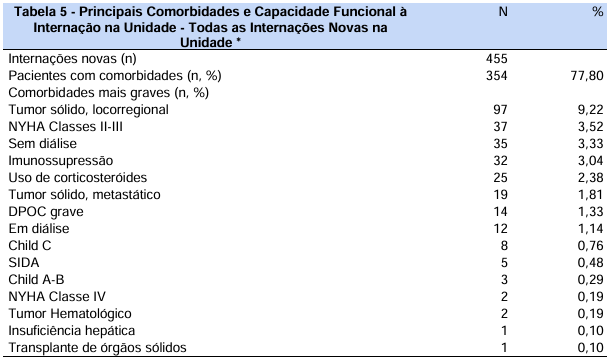

As comorbidades mais frequentes foram hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e obesidade mórbida, presentes em 77,8% dos pacientes. Esses achados são semelhantes aos de Pauletti et al. (2017) e Mares Guia et al. (2015), que também relata alta prevalência de doenças crônicas em suas instituições. A associação entre comorbidades e gravidade clínica reforça a necessidade de intervenções multidisciplinares para o manejo de pacientes críticos, especialmente aqueles submetidos a procedimentos cirúrgicos complexos. Dessa forma, na presença de comorbidades, principalmente doenças cardiovasculares e tumores, eleva o fator complicador para o manejo clínico e influencia de forma negativa a mortalidade (GOMES; CARVALHO, 2018).

As principais intervenções realizadas foram o uso de aminas vasoativas em 23,08% dos pacientes, ventilação mecânica em 18,46% e suporte renal em 5,05%. Esses valores são menores do que os relatados por Assis et al. (2020), onde 50% dos pacientes utilizavam aminas vasoativas, com mortalidade elevada (76,9%) nesse grupo. Apesar disso, os dados indicam que a necessidade de suporte intensivo na unidade foi consistente com a gravidade dos pacientes. O menor uso de intervenções pode ser associado à eficácia do manejo clínico em situações cirúrgicas, em que as complicações graves são rapidamente tratadas.

A duração média de internação foi de 5,1 dias, com mediana de 2 dias, refletindo boa eficiência na gestão de leitos. Aproximadamente 71% dos pacientes ficaram por até 3 dias, enquanto apenas 3,29% ficaram internados por mais de 21 dias. Esses resultados indicam que além de uma boa rotatividade da unidade, com taxa média de ocupação de 66,47%, certifica a ideia de que tempos de internação mais curtos se associam a menores taxas de complicações e mortalidade (BRASIL, 2009). Em comparação, Assis et al. (2020) informando tempo médio de internação de 17,5 dias, associado à maior complexidade clínica dos casos atendidos. A eficiência da rotatividade de leitos é reflexo de um manejo bem estruturado e da adequação do atendimento às necessidades dos pacientes.

Estudos apresentam que a reintegração ao domicílio se associa à qualidade da assistência prévia recebida na UTI, além de fatores sociais e suporte familiar (POLISAITIS; MALIK, 2019). A alta taxa de desospitalização para o domicílio, que atingiu 84,72%, mostra um apontamento de recuperação apropriada da maioria dos pacientes. Vale lembrar que continuar com os cuidados após a alta é de extrema relevância para assegurar que os pacientes perdurem sua recuperação e evitem reinternações. A instituição onde este estudo foi realizado, além de possuir enfermaria, centro cirúrgico e UTI, conta com atendimento ambulatorial, seja por médicos clínicos e cirurgiões de diversas subespecialidades, além de atendimento em enfermagem, fisioterapia, nutrição e fonoaudiologia. Porém, os dados deste estudo não absorveram este acompanhamento posterior à alta hospitalar, uma vez que não fazia parte dos objetivos do trabalho.

A mortalidade hospitalar foi de 15,28%, inferior às taxas de Assis et al. (2020) (61,5%) e Pauletti et al. (2017) (16,1%). Esses resultados refletem tanto a gravidade clínica dos pacientes quanto a qualidade da assistência prestada, evidenciada pelo TMP < 1. Esse indicador não aponta para pacientes menos graves, mas sim para uma assistência eficaz, que superou as expectativas de mortalidade fundamentadas no SAPS 3. A associação entre gravidade inicial, comorbidades e estágios reforça a importância de intervenções precoces e protocolos bem definidos.

Os dados do presente estudo, comparados aos de Pauletti et al. (2017), Mares Guia et al. (2015) e Assis et al. (2020), evidenciam que a unidade do estudo atende a uma população tão complexa e grave quanto outras UTIs brasileiras. A menor mortalidade observada (TMP < 1) reflete a boa qualidade da assistência prestada, com resultados que superaram as expectativas para pacientes graves. A análise das variáveis destaca a importância de intervenções individualizadas e de protocolos eficientes para melhorar o manejo dos pacientes críticos, independentemente do perfil de internação.

Portanto, a correlação entre a presença de comorbidades, a gravidade das condições dos pacientes e os desfechos analisados aponta a necessidade de estratégias de manejo que reflita não apenas a situação clínica imediata, como também o cenário geral de saúde dos pacientes. Afinal, as intervenções precoces e personalizadas, adequadas às necessidades individuais, são capazes de melhorar consideravelmente os resultados em UTIs (RANZANI et al., 2020). Dessa forma, a abordagem integral e multidisciplinar é essencial para aperfeiçoar a assistência e propiciar desfechos favoráveis.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo revelou características importantes do perfil epidemiológico, preditores de mortalidade e desfechos clínicos dos pacientes internados em uma Unidade de Terapia Intensiva no Amazonas. A predominância de condições como sepse, disfunções cardiovasculares e comorbidades graves, incluindo hipertensão arterial e diabetes mellitus, reforça a necessidade de abordagens integradas no manejo desses pacientes. Além disso, o uso do escore SAPS 3 mostrou-se essencial para avaliar a gravidade clínica e direcionar intervenções de forma eficiente.

Os resultados obtidos, como a mortalidade hospitalar inferior à estimada e as altas taxas de recuperação, destacam a qualidade da assistência prestada, mesmo em um cenário com recursos limitados. A rotatividade eficiente dos leitos e a proporção significativa de altas hospitalares refletem um gerenciamento adequado, embora persistam desafios associados ao cuidado de pacientes com múltiplas comorbidades e condições graves.

Dessa forma, o estudo ressalta a importância de intervenções precoces, protocolos bem definidos e um acompanhamento contínuo dos indicadores de desempenho da unidade. Recomenda-se a ampliação do uso de ferramentas prognósticas, como o SAPS 3, para embasar melhorias na alocação de recursos e reconhecimento do perfil da unidade. Além disso, sugere-se o investimento em capacitação multiprofissional, a fim de garantir que a equipe esteja apta a lidar com a complexidade crescente dos casos atendidos.

Por fim, destaca-se a necessidade de políticas públicas voltadas para a ampliação e qualificação das UTIs na região Norte, considerando suas particularidades demográficas e epidemiológicas. A adoção de estratégias regionais, aliadas ao fortalecimento da assistência integrada, poderão continuar contribuindo para a redução da mortalidade e para a melhoria dos desfechos em saúde, garantindo uma assistência mais equitativa e eficaz à população atendida.

REFERÊNCIAS

ADHIKARI, N. K; FOWLER, R. A, BHAGWANJEE, S; RUBENFELD ,G. D. Critical care and the global burden of critical illness in adults. Lancet. 2010 Oct 16;376(9749):1339-46. Disponível em: DOI: 10.1016/S0140-6736(10)60446-1. Acesso em: 12 out. 2024.

ASSIS, LGR; NERY NETO, CS; SANTOS, G.S.; e outros. Avaliação da mortalidade de uma UTI de Sergipe segundo escore fisiológico agudo simplificado 3 (SAPS 3). Rev. Epidemiol. Controle Infecção , v. 1, pág. 59-65, 2020.

ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA (AMIB) Das UTIs brasileiras. Censo AMIB. 2023. Disponível em: https://amib.org.br/censo-amib/. Acesso em: 10 set. 2024.

BAUMAN, K. A; HYZY, R. C. ICU 2020: Five Interventions to Revolutionize Quality of Care in the ICU. Journal of Intensive Care Medicine. 2014;29(1):13-21. Disponível em: DOI: 10.1177/0885066611434399. Acesso em: 22 set. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Saúde Brasil 2018 uma análise de situação de saúde e das doenças e agravos crônicos: desafios e perspectivas. -Brasília: Ministério da Saúde, 2019. Disponível em:https://svs.aids.gov.br/daent/centraisdeconteudos/publicacoes/saudebrasil/saude brasil-2018-analise-situacao-saudedoencasagravoscronicosdesafiospespectivas.pdf. Acesso em; 10 set. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf. Acesso em: 22 set. 2024.

FAVARIN, S. S; CAMPONOGARA, S. Perfil dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva adulto de um hospital. Rev Enferm UFSM. 2012;2(2):320-329. Disponível em: DOI: https://doi.org/10.5902/217976925178. Acesso em: 23 out. 2024.

GARNELO, L; LIMA, J. G; ROCHA, E. S. C; HERKRATH, F. J. Acesso e cobertura da Atenção Primária à Saúde para populações rurais e urbanas na região norte do Brasil. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v.42, Número Especial 1, p. 81-99, setembro, 2018. Disponível em: DOI: 10.1590/0103-11042018S106. Acesso em: 27 set. 2024.

GOMES, A. G. A; CARVALHO, M. F. O. A perspectiva do paciente sobre a experiência de internação em UTI: revisão integrativa de literatura. Rev. SBPH; v. 21(2), Rio de Janeiro; jul./dez, 2018. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/pdf/rsbph/v21n2/v21n2a10.pdf. Acesso em: 12 set. 2024.

HALPERN, N. A; PASTORES, S.M. Critical care medicine in the United States 20002005: an analysis of bed numbers, occupancy rates, payer mix, and costs. Crit Care Med. 2010;38(1):65–71. Disponível em: DOI: 10.1097/CCM.0b013e3181b090d0. Acesso em: 19 set. 2024.

MARÉS GUIA, C.; BIONDI, RS; SOTERO, S.; e outros. Perfil epidemiológico e preditores de mortalidade de uma unidade de terapia intensiva geral de hospital público do Distrito Federal. Com. Ciências Saúde , v. 1/2, pág. 9-19, 2015.

MORENO, R; METNITZ, P; ALMEIDA, E; JORDAN, B; BAUER, P; CAMPOS, R. A; HOCHRIESER, H. SAPS 3–from evaluation of the patient to evaluation of the intensive care unit. Part 2: Development of a prognostic model for hospital mortality at ICU admission. Intensive Care Medicine, 31(10), 1345-1355, 2005. doi:10.1007/s00134005-2763-5

MORENO, R. P. Outcome prediction in intensive care: why we need to reinvent the wheel. Curr Opin Crit Care, 2008;14(5):483–4. Disponível em: DOI: 10.1097/MCC.0b013e328310dc7d. Acesso em: 25 set. 2024.

PAULETTI, M.; OLIVEIRA OTAVIANO, MLP; MORAIS, AST; SCHNEIDER, DS Perfil epidemiológico de pacientes internados em um Centro de Terapia Intensiva . Aletheia, v. 50, n. 1-2, pág. 38-46, 2017.

POLISAITIS, Ariane; MALIK, Ana Maria. Cuidados continuados: uma falha na malha da rede de serviços de saúde. Tempus Actas de Saúde Coletiva, Brasília, v. 13, n. 2, p. 09-26, 2019. Disponível em: DOI: http://dx.doi.org/10.18569/tempus.v13i2.2657. Acesso em: 12 out. 2024.

RANZANI, O. et al. Long-term survival and cause-specific mortality of patients newly diagnosed with tuberculosis in São Paulo state, Brazil, 2010–15: a population-based, longitudinal study. The Lancet. Infectious Diseases; v. 20, Issue 1, p. 123-132, january, 2020. Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(19)30518-3/fulltext. Acesso em: 12 out. 2024.

SOUSA, P; MENDES, W. Segurança do paciente: criando organizações de saúde seguras [online]. 2nd ed. rev. updt. Rio de Janeiro, RJ : CDEAD, ENSP, Editora FIOCRUZ, 2019, 268 p. ISBN978-85-7541-642-6. Disponível em: https://doi.org/10.7476/9788575416426. Acesso em: 02 out. 2024.

VALLEY, T. S; NORITOMI, D. T. ICU beds: less is more? Yes. Intensive Care Med. 2020; 46 (8):1594–1596. Disponível em: DOI: 10.1007/s00134-020-06042-1. Acesso em: 11 set. 2024.