STUDY ON THE IMPLICATIONS OF THE REPRODUCTIVE PROFILE FOLLOWING HYDATIDIFORM MOLE FROM 2015 TO 2019 AT A REFERENCE OUTPATIENT CLINIC IN BELÉM/PA

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ar10202501291630

Ayla Luiza Preuss Erbes¹; Verena Sousa Reis¹; Vando Delgado de Souza Santos1; Vitor Rocha Leitão1; Aimee Christine Ferreira de Melo Castelo Branco2; Inara Cristina Flexa Pereira da Silva2; Marília Gabriela Queiroz da Luz1; Marcello José Ferreira da Silva1.

Resumo

O estudo aborda as implicações do perfil reprodutivo pós-mola hidatiforme em pacientes atendidas em um ambulatório de referência no Estado do Pará entre 2015 e 2019. Por meio de uma análise descritiva e seccional de 235 prontuários médicos, identificaram-se aspectos relacionados à evolução reprodutiva após o esvaziamento uterino e os tratamentos realizados. Os resultados revelaram que apenas 26,8% das mulheres conseguiram manter uma gestação viável, e 22% necessitaram de quimioterapia, sendo o metotrexato o medicamento mais utilizado. Entre as que engravidaram, poucas enfrentaram desfechos desfavoráveis, como abortos, gravidez ectópica ou anembrionada e menopausa precoce. A maioria das pacientes negativou o β-HCG em menos de um ano, o que destaca a efetividade do acompanhamento. Os dados sugerem que a recorrência molar e a necessidade de quimioterapia se associam a maior risco de desfechos reprodutivos adversos, embora a literatura médica reforce a possibilidade de um futuro reprodutivo normal para grande parte das mulheres. Conclui-se que o estudo contribui para o entendimento de um tema ainda pouco explorado na região, reforçando a necessidade de novas investigações para aprimorar o manejo clínico dessas pacientes.

Palavras-chave: Doença trofoblástica gestacional. Mola hidatiforme. Perfil reprodutivo.

1 INTRODUÇÃO

A Mola Hidatiforme (MH) constitui uma complicação rara da gestação, caracterizada por alterações na formação placentária, resultando em proliferação trofoblástica anômala e edema hidrópico das vilosidades coriônicas. Como a forma mais comum das doenças trofoblásticas gestacionais, a MH pode progredir para manifestações malignas, como a neoplasia trofoblástica gestacional, representando um risco significativo à saúde materna (FERRAZ, 2015). Apesar de a incidência global variar entre 1:1000 gestações, em regiões como a América Latina, ela pode ser de três a seis vezes maior, com o Brasil apresentando estimativa de 1:300 gestações (ANDRADE, 2009).

A literatura aponta para uma lacuna significativa em relação à compreensão epidemiológica e clínica da MH, particularmente em regiões menos estudadas como o Estado do Pará. Estudos sugerem que, embora a maioria das mulheres com história de MH mantenha um futuro reprodutivo normal, o risco de recorrência é até cinco vezes maior após uma gestação molar, destacando a importância de acompanhamento adequado e estratégias de manejo baseadas em evidências (FEBRASGO, 2017).

No contexto da saúde pública, compreender o perfil reprodutivo pós-MH é essencial para o desenvolvimento de protocolos terapêuticos eficazes e para o acompanhamento das pacientes em ambulatórios de referência. Tal conhecimento auxilia na mitigação de desfechos adversos, como abortos, gestações ectópicas ou evoluções malignas. No entanto, dados concretos sobre o tema permanecem escassos, especialmente no Pará, onde informações de base populacional são raras, limitando a aplicação de intervenções direcionadas.

Este estudo busca preencher essa lacuna ao analisar os desfechos reprodutivos de mulheres diagnosticadas com MH em um ambulatório de referência em Belém/PA, entre 2015 e 2019. Os objetivos incluem descrever as implicações do perfil reprodutivo pós-MH, investigar a relação entre o uso de quimioterapia e os desfechos gestacionais, e determinar o tempo necessário para negativação do β-HCG. Justifica-se a relevância desta pesquisa pela necessidade de subsidiar a formulação de estratégias clínicas mais precisas e pelo potencial de impacto positivo na qualidade de vida das pacientes assistidas.

Com base nesses elementos, a presente pesquisa pretende contribuir para um manejo clínico mais eficaz, alinhado às necessidades regionais e às melhores práticas científicas. O trabalho também reforça a importância da ampliação de investigações sobre doenças trofoblásticas, considerando sua relevância tanto para a saúde individual quanto para a saúde coletiva.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Mola Hidatiforme (MH), como parte das Doenças Trofoblásticas Gestacionais (DTG), representa uma complicação rara, mas potencialmente grave, da gestação. A patologia caracteriza-se pela proliferação anormal de tecidos trofoblásticos, resultando em formação placentária anômala. Classificada em dois tipos principais, completa e parcial, a MH apresenta diferenças em aspectos histopatológicos, morfológicos e evolutivos, implicando desfechos distintos na saúde materna e no prognóstico reprodutivo (FERRAZ, 2015; FEBRASGO, 2010).

A relevância do tema é evidenciada pelo impacto que a MH pode ter no futuro reprodutivo das pacientes, além de sua associação com malignidades como a Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG). Apesar dos avanços diagnósticos e terapêuticos, a literatura ainda carece de dados epidemiológicos abrangentes, particularmente em regiões como o Pará, o que ressalta a importância de investigações regionais.

A incidência global de MH varia conforme fatores geográficos e populacionais. Estudos apontam maior prevalência em países da Ásia e América Latina em comparação com regiões desenvolvidas (ANDRADE, 2009). No Brasil, estima-se que a incidência seja de 1:300 gestações, embora dados sejam predominantemente hospitalares e não representem completamente a realidade populacional (FERRAZ, 2015).

Os fatores de risco incluem extremos de idade materna, histórico prévio de MH, deficiência nutricional, baixa ingestão de carotenoides e vitamina A, além de alterações imunológicas e genéticas. Estudos indicam maior probabilidade de recorrência em mulheres com histórico de mola, com risco cinco vezes superior em relação à população geral (BRAGA, 2014).

O diagnóstico precoce da MH, facilitado por métodos como ultrassonografia transvaginal e dosagem de gonadotrofina coriônica humana (β-hCG), é essencial para evitar complicações graves, incluindo malignidade. A classificação em mola completa (ausência de tecido fetal e proliferação trofoblástica difusa) e parcial (presença de elementos fetais e proliferação focal) possui implicações diretas no manejo clínico e no prognóstico (ANDRADE, 2009).

O manejo inicial da MH envolve esvaziamento uterino, geralmente por aspiração a vácuo. O seguimento pós-esvaziamento inclui monitoramento dos níveis de β-hCG para detecção precoce de doença persistente ou malignidade. Em casos de alto risco, pode ser necessária quimioterapia adjuvante, sendo o metotrexato o agente mais utilizado. A escolha do regime terapêutico deve considerar fatores como idade materna, níveis de β-hCG e presença de metástases (FEBRASGO, 2010; KANNO et al., 2018).

Embora a maioria das mulheres com MH tenha prognóstico reprodutivo favorável, as taxas de recorrência e complicações como abortos espontâneos e gravidez ectópica não são desprezíveis. Estudos revelam que cerca de 26,8% das pacientes conseguem gestações viáveis após o esvaziamento molar, com variabilidade associada ao tipo de mola e ao tratamento recebido (BRAGA NETO, 2007).

No contexto do Pará, onde a pesquisa foi conduzida, os dados revelaram lacunas na literatura acerca do perfil reprodutivo pós-MH. Este estudo contribui para uma compreensão mais detalhada das implicações reprodutivas, destacando fatores como a relação entre quimioterapia e desfechos adversos, o tempo necessário para negativação do β-hCG e as taxas de complicações como abortos e recorrências molares.

Apesar das contribuições significativas do presente estudo, a literatura sobre MH permanece limitada, especialmente em regiões sub-representadas como a Amazônia brasileira. São necessários estudos adicionais que incorporem variáveis demográficas, socioeconômicas e clínicas, com o objetivo de aprimorar o manejo da doença e otimizar o prognóstico reprodutivo das pacientes..

3 METODOLOGIA

Este estudo foi conduzido com uma abordagem descritiva seccional, baseada em dados secundários obtidos por meio da análise de 235 prontuários médicos de pacientes diagnosticadas com Mola Hidatiforme, atendidas no Ambulatório da Mulher da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) entre os anos de 2015 e 2019. A pesquisa foi vinculada ao curso de Medicina da Universidade Federal do Pará e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, conforme o parecer nº 2.147.311.

Inicialmente, definiu-se a população de estudo como mulheres diagnosticadas com Mola Hidatiforme, residentes ou naturais do Estado do Pará, e atendidas no ambulatório de referência. Os critérios de inclusão contemplaram pacientes com possibilidade de acompanhamento reprodutivo pós-esvaziamento molar. Por outro lado, foram excluídas aquelas submetidas à histerectomia, uma vez que não poderiam contribuir para os objetivos do estudo, voltados à análise do perfil reprodutivo.

A coleta de dados foi realizada a partir de registros clínicos e laboratoriais dos prontuários disponíveis na Divisão de Arquivo Médico e Estatístico (DAME) da FSCMP, sem necessidade de contato direto com as pacientes. Para assegurar a padronização das informações, utilizou-se um formulário eletrônico estruturado. Os pesquisadores assinaram termos de compromisso para garantir a confidencialidade e anonimato das participantes, respeitando as normas éticas vigentes.

Os dados obtidos foram analisados de forma descritiva. Variáveis qualitativas foram expressas em frequências absolutas e relativas, enquanto variáveis quantitativas foram tratadas conforme sua distribuição: se normal, apresentadas como média e desvio padrão; caso contrário, representadas por mediana e percentis. Para a análise estatística, utilizou-se o software Microsoft Excel.

Por se basear em dados secundários, foi dispensado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Além disso, os riscos foram minimizados pela adoção de práticas rigorosas de segurança e confidencialidade.. O projeto, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (parecer nº 2.147.311), garantiu o sigilo e anonimato das informações analisadas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

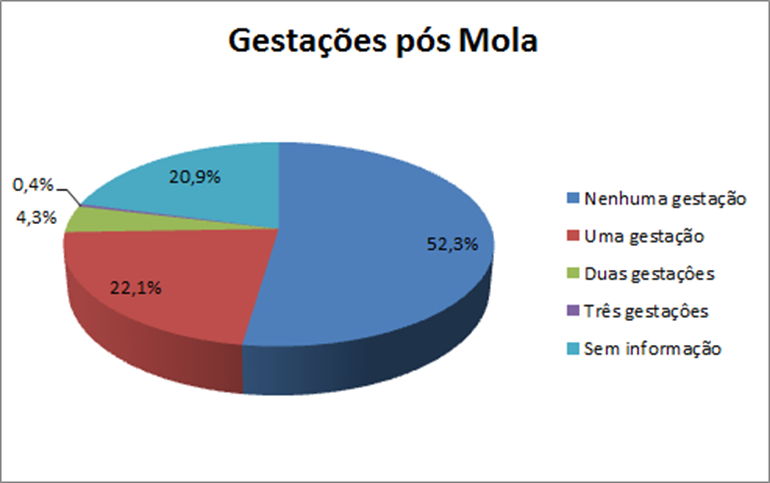

Foram incluídas neste estudo um total de 235 participantes. Constatou-se que 26,8% das mulheres conseguiram manter uma gestação viável após o esvaziamento molar (Gráfico 1), sendo que 82,5% destas apresentaram apenas 1 gestação viável após aspiração manual intrauterina (AMIU), sem outras intercorrências. Além disso, contatou-se que, da amostra total, apenas 13 pacientes sofreram abortos, 2 tiveram gravidez ectópica, 1 apresentou gestação gemelar, 1 evoluiu com gestação anembrionada e 1 foi diagnósticada com menopausa precoce. Além disso, não foi possível obter os resultados de 20,9% das pacientes por falta dos dados nos prontuários.

Gráfico 1 – Gestações pós Mola

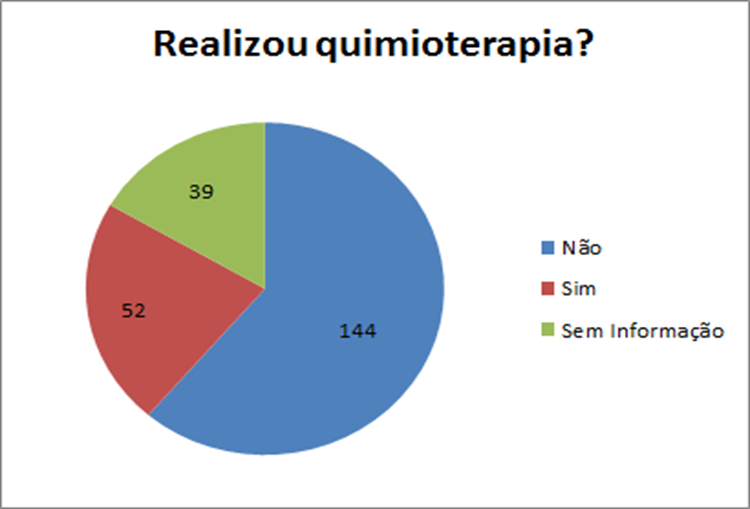

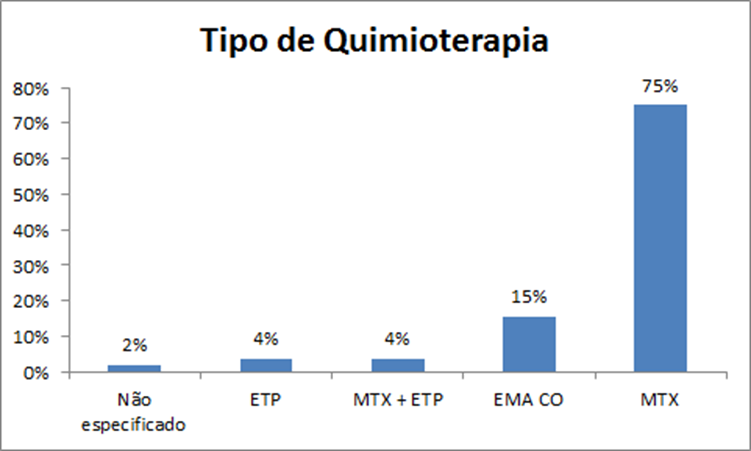

Apenas 22% das pacientes analisadas necessitaram de tratamento com quimioterapia, ainda assim, de todos os pacientes analisados, não foi possível obter a informação se houve ou não este tipo de tratamento em 17% (Gráfico 2). A principal droga utilizada é o Metotrexato isolado (MTX), em 75%, com adequação das doses individualizada para cada paciente. A monoterapia com Etoposido (ETP) foi utilizada em 4% dos casos. Em relação à combinação de medicamentos, EMA CO (Etoposido, metotrexato/leucovorina e actinomicina-D, seguido de uma semana de ciclofosfamida e vincristina) foi utilizada em 15% dos casos e a associação de Metotrexato + Etoposido (MTX+ETP), em 4% (Gráfico 3).

Gráfico 2 – Necessidade de Quimioterapia

Gráfico 3 – Tipo de Quimioterapia

Em relação a associação de quimioterapia e aborto pós Mola, foi observado que das pacientes que sofreram aborto (13 pacientes), 69,2% não haviam feito quimioterapia no seguimento pós mola, sendo que todas as pacientes que tiveram desfecho de aborto após a quimioterapia, utilizaram Metotrexato. Dentre as 63 pacientes que conseguiram engravidar, 68,2% não fizeram uso de quimioterapia como tratamento adjuvante.

Verificou-se que 79,6% das pacientes negativaram o β-HCG em menos de 1 ano, sendo 4 dias o tempo mínimo observado para negativar, ocorrido em apenas 1 das pacientes. Já o tempo máximo encontrado foi de 6 anos, também em somente 1 dos casos analisados. É importante ressaltar que apenas 5 pacientes ainda não haviam negativado o β-HCG até o momento da coleta de dados.

Em relação ao tempo de acompanhamento pós esvaziamento molar, a maioria das pacientes fazem acompanhamento há menos de 1 ano, representando cerca de 52% do espaço amostral, dentre essas, 12,28% são acompanhadas há 5 meses. O maior tempo de acompanhamento encontrado foi de 17 anos em somente uma das pacientes.

A evolução para metástase pulmonar ocorreu em apenas uma paciente, que fez uso de quimioterapia, mais especificamente o Metotrexato para o seguimento da Mola.

Ademais, três pacientes apresentaram recorrência molar, sendo que duas destas haviam realizado quimioterapia com metotrexato como seguimento. Todas conseguiram engravidar após a mola, porém tiveram o aborto como desfecho de suas gestações.

Segundo o Manual Técnico Gestação de Alto Risco, gestantes com diagnóstico de mola hidatiforme devem ser submetidas ao esvaziamento uterino com posterior seguimento semanal com dosagem de gonadotrofina coriônica (βHCG) para controle do declínio de seus valores, a fim de se detectar precocemente uma possível recorrência ou evolução para malignidade. Se o nível do beta-hCG não normalizar em 10 semanas, classifica-se a doença como persistente (BRASIL, 2022). Neste trabalho, 38,1% das pacientes tiveram a dosagem de beta-hCG negativa neste intervalo de tempo. Inferindo assim, que a maior parte das pacientes que fazem acompanhamento no Ambulatório da Mulher-FSCMP possui a mola hidatiforme do tipo persistente (61,9%). É de suma importância distingui-la entre as formas completa ou incompleta, devido ao risco de evolução para formas persistentes, sendo mais alto para as completas (FERRAZ et al., 2015). Cerca de 24% das pacientes com mola completa evoluem para formas persistentes, ao passo que apenas 3% das pacientes com mola incompleta irão evoluir com persistência da doença (FEBRASGO, 2017).

Em um estudo realizado no Centro de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (CNTG) da 33ª Enfermaria (Maternidade) da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ), foi encontrada uma incidência de 1,2% de recorrência de mola (BELFORT; BRAGA, 2003). A literatura afirma que o risco de recorrência molar está em torno de 1 a 2%; no entanto, o risco de desenvolver uma nova doença trofoblástica gestacional é cinco vezes maior em pacientes com esta doença prévia em relação à população geral (BRAGA et al., 2014; FEBRASGO, 2017). Logo, os resultados encontrados nesta pesquisa corroboram com a literatura, uma vez que 3 (1,2%) das pacientes também apresentaram recorrência da doença, sendo que todas sofreram aborto como decorrência das gestações.

De acordo com a presente pesquisa, apenas 26,8% das pacientes conseguiram manter uma gestação após esvaziamento uterino. Porém, tal resultado não significa que houve uma maior dificuldade em gestar após a ocorrência de mola, visto que, segundo o Manual Técnico Gestação de Alto Risco, é recomendado evitar uma nova gestação por pelo menos um ano após o esvaziamento do útero (BRASIL, 2022). Este período está de acordo com o encontrado neste estudo, no qual a maioria das pacientes (52%) são acompanhadas há menos de um ano, ou seja, ainda encontram-se no período não recomendado para engravidar. A título de comparação, o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos sugere um tempo mínimo de seis meses para evitar uma nova gestação, podendo ser administrados anticoncepcionais ou não às pacientes (PDQ, 2024). Conforme o Manual de Orientação Ginecologia Oncológica, está indicada a contracepção nesse período, podendo ser feita através de métodos hormonais, de barreira ou cirúrgicos (FEBRASGO, 2010). No presente estudo, 1,2% das mulheres foram submetidas à laqueadura.

Em um estudo observacional realizado no Centro de Neoplasia Trofoblástica Gestacional da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, dentre as pacientes que não seguiram a orientação de não engravidar por 12 meses após a quimioterapia, 22,4% gestaram no período de 6 a 12 meses e 7,3% conceberam no intervalo menor que seis meses após término da quimioterapia e, como resultado, as maiores taxas de complicações ocorreram entre as pacientes que gestaram com menos de seis meses, tendo como principal desfecho o abortamento espontâneo (BRAGA NETO, 2007). Neste estudo foi observado que das 13 pacientes que sofreram aborto, apenas 4 (30,7%) fizeram uso de quimioterapia como tratamento adjuvante.

O tratamento adjuvante com quimioterapia não foi realizado na maioria dos casos, corroborando com o Manual de Informações sobre a Doença Trofoblástica Gestacional e evidenciando que grande parte das gestações molares são de baixo risco (SBDTG, 2014). A FEBRASGO determina que, após o esvaziamento uterino, 73 a 80% das pacientes com mola completa e 95% daquelas com mola incompleta evoluirão para cura, sem a necessidade de nenhum outro tratamento (FEBRASGO, 2017). A realização da AMIU leva à queda gradual dos níveis de hCG até atingir níveis normais não gravídicos, abaixo de 5 mUI/ml no sangue (BRAGA et al., 2014). Entretanto, 20 a 27% das pacientes com mola completa e 5% com mola parcial não terão normalizados os níveis de hCG, tornando necessários outros tratamentos (FEBRASGO, 2017).

Nos casos em que não há cura espontânea, a mola pode permanecer e crescer apenas na parede do útero (chamada de mola invasora, mais frequente) ou apresentar metástases em pulmão e outros órgãos (SHEN; WAN; XIE, 2017). Dentre os órgãos mais acometidos pela metástase destaca-se o pulmão. A radiografia de tórax, conforme o Manual Técnico Gestação de Alto Risco, deve ser sempre realizada com o objetivo de identificar metástases, sendo o pulmão e a vagina os locais mais frequentemente associados a tal complicação (BRASIL, 2022). Em um estudo observacional, 5,3% das pacientes evoluíram com metástase, sendo o pulmão o principal sítio acometido, seguido por vagina e cérebro (PINTO et al., 2016). No presente estudo, apenas 1 das 236 pacientes apresentou metástase pulmonar, não sendo observadas evidências de metástases em outro sítio, o que corrobora com a baixa incidência de metástases analisadas na literatura médica.

Nesta pesquisa, 75% das pacientes que fizeram quimioterapia foram beneficiadas com o uso de metotrexato. O tratamento de primeira linha para mola persistente é a monoterapia com metotrexato (KANNO et al., 2018). Pode-se usar como segunda linha a monoterapia com etoposídeo em casos de resistência ou efeitos adversos ao metotrexato (KANNO et al., 2018). Neste trabalho foi constatado que apenas 4% necessitaram do uso de etoposídeo em monoterapia. Também em 4% foi necessária a utilização da associação metotrexato e etoposídeo. Em relação a outros desfechos pós-mola encontrados no presente estudo, como gestação gemelar, gestação anembrionada e gravidez ectópica, nenhuma das pacientes tinha realizado quimioterapia (CIOFFI et al., 2018).

É importante ressaltar que esta pesquisa servirá como base para futuros estudos sobre o tema, uma vez que houve limitações quanto a dados epidemiológicos não especificados no período a exemplo de: idade, naturalidade, região do Estado, etnia e/ou religião, se julgarem necessário.

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o estudo aborda as implicações do perfil reprodutivo de mulheres pós-mola hidatiforme, destacando-se a recuperação reprodutiva em 26,8% das pacientes com gravidez viável após esvaziamento uterino, sendo a maioria sem complicações graves. O tempo médio para negativação do β-HCG foi inferior a um ano na maioria dos casos, com baixa necessidade de quimioterapia adjuvante, predominando o uso de metotrexato em pacientes de alto risco. Os dados corroboram a literatura existente, mas reforçam a escassez de estudos regionais detalhados, indicando a necessidade de maior investigação para otimizar o manejo clínico. As limitações incluem dados epidemiológicos ausentes em prontuários, como idade e etnia, que podem ser melhorados em estudos futuros para enriquecer o conhecimento sobre a doença.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, J. M.; et al. Mola hidatiforme e doença trofoblástica gestacional. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v. 31, n. 2, p. 94-101, 2009.

BELFORT, P.; BRAGA, A. Doença trofoblástica gestacional recorrente. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v. 25, n. 1, p. 61-66, 2003.

BRAGA NETO, A. Influência da quimioterapia para neoplasia trofoblástica gestacional sobre a gravidez: resultados maternos e perinatais. São Paulo, 2007. Dissertação (Mestrado em Ginecologia e Obstetrícia) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Medicina de Botucatu, 2007.

BRAGA, A.; et al. Doença trofoblástica gestacional: atualização. Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), v. 13, n. 3, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de gestação de alto risco. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. 692 p.

CIOFFI, R.; et al. Reproductive outcomes after gestational trophoblastic neoplasia: a comparison between single-agent and multiagent chemotherapy. Retrospective analysis from the MITO-9 group. International Journal of Gynecological Cancer, v. 28, n. 2, p. 332-337, fev. 2018.

FEBRASGO. Manual de orientação ginecologia oncológica. Febrasgo, 2010.

FEBRASGO. A quimioterapia do câncer da mola é muito ruim? Publicado em 13 setembro 2017. Disponível em: https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/210-a-quimioterapia-do-cancer-da-mola-e-muito-ruim. Acessado em: 7 dez. 2024.

FERRAZ, L.; et al. Atualização no diagnóstico e tratamento da gravidez molar. Jornal Brasileiro de Medicina, v. 103, n. 2, 2015.

KANNO, T.; et al. Resultados do tratamento do regime de quimioterapia de segunda linha para pacientes com neoplasia trofoblástica gestacional de baixo risco tratadas com metotrexato de 5 dias e etoposídeo de 5 dias. Journal Gynecologic Oncology, nov. 2018.

PINTO, L. T. C.; et al. Frequência, características clínicas e evolução de pacientes com doença trofoblástica gestacional que desenvolveram complicações. Recife, 2016. Projeto de pesquisa (Programa de Iniciação Científica do IMIP) – Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, 2016.

PDQ® Adult Treatment Editorial Board. Gestational Trophoblastic Disease Treatment (PDQ®) – Health Professional Version. Bethesda, MD: National Cancer Institute, 2024. Disponível em: https://www.cancer.gov/types/gestational-trophoblastic/hp/gtd-treatment-pdq. Acessado em: 24 out. 2024.

RAMIREZ, P. T. Doença trofoblástica gestacional. The University of Texas MD Anderson Cancer Center, fev. 2019.

SBDTG. Sociedade Brasileira de Doença Trofoblástica Gestacional. Manual de informações sobre a doença trofoblástica. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Doenças Trofoblásticas, 2014.

SHEN, Y.; WAN, X.; XIE, X. A metastatic invasive mole arising from iatrogenic uterus perforation. BMC Cancer, v. 17, n. 1, p. 876, 20 dez. 2017..

1Universidade Federal do Pará

2Centro Universitário do Pará