REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/th10250131474

Leandro Santana Souza

Orientador: Prof. Dr. Sebastião P. G. de Cerqueira Neto

Co-orientador : Prof. Dr. André Burigo Leite

Resumo

Porto Seguro, localizado na região econômica do Extremo Sul da Bahia é um território onde as comunidades indígenas estão presentes em nosso cotidiano das cidades. Um dos problemas dessa relação está na dicotomia entre a preservação cultural desses povos e a inevitável influência de fatores externos em seus territórios, como por exemplo, o turismo e, um certo grau de urbanização.

Para as questões dos povos originários, as principais ações desenvolvidas em gestão territorial e ambiental são a elaboração e implementação de Planos de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PGTAs.

O objetivo principal desse artigo foi de realizar um diagnóstico ambiental na aldeia da Jaqueira para oferecer um plano de gestão que contribua com a gestão que já é realizada pelo seu povo. Portanto, um plano de gestão que venha a agregar ciência e conhecimento tradicional. Para cumprir esse objetivo é fundamental foi de realizar um diagnóstico ambiental norteado pelos seguintes objetivos específicos: observar as condições de saneamento básico (oferta de agua/esgoto); verificar as características elementares das águas do Rio dos Mangues, único curso hídrico que está dentro da aldeia; conhecer o atual estágio da vegetação e a fauna existentes na aldeia; compreender como o solo é utilizado para outras atividades, principalmente, na agricultura,e analisar o papel da atividade turística dentro de aldeia.

As contribuições que a gestão ambiental pode oferecer para as aldeias de comunidades originárias são agrupadas por GROENEWEGEN & VERGRAGT (1991) em três esferas: produtiva, da inovação e estratégica. Na esfera produtiva, a gestão ambiental intervém, por um lado, no controle do respeito às regulamentações públicas pelas diferentes divisões operacionais e, por outro, na elaboração e na implementação de ações ambientais.

O saneamento básico, assim nas áreas urbana e rural, são requisitos fundamentais para a subsistência humana atuando na sua qualidade e expectativa de vida. No caso da Reserva da Jaqueira, a geografia da localidade, embora próximo ao mar e com um lençol freático a disposição, não dispõe dos serviços da EMBASA para tratamento de água e esgoto. Assim, a Reserva recorre a alternativas como poço artesiano e fossa séptica.

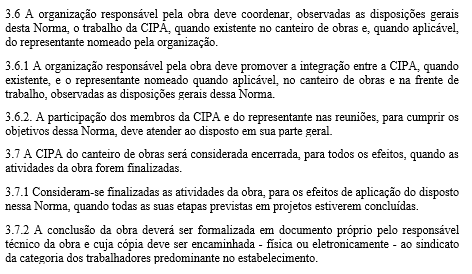

O Rio Itinga é localizado no município de Porto Seguro-BA, onde sua nascente fica na Estação RPPN da Veracel (Latitude 16°22’46.4″S e Longitude 39°07’49.0″O) , e desagua próximo da Reserva da Jaqueira, na barraca de praia Barramares (Latitude 16°22’56.6″S e Longitude 39°01’42.7″O), com aproximadamente 12km de percurso, desde sua nascente até o desaguamento.

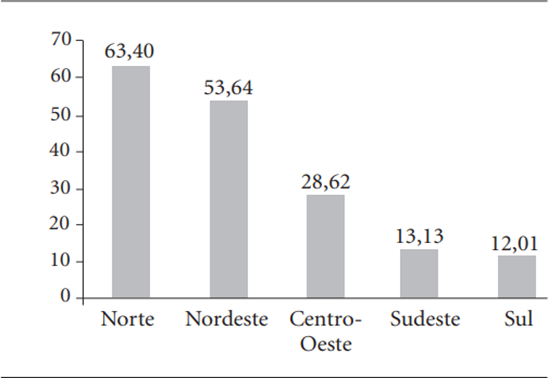

Não é mais nenhuma novidade falar ou comentar sobre a necessidade de preservar o meio ambiente, pois é de conhecimento de todos sobre as consequências do mau uso do nosso capital natural. Isso reforça a necessidade de reaproveitamento do que se já tem, desde uma captação de água da chuva, de uma economia que se faz ao lavar roupas e o asseio diário, até o reaproveitamento de resíduos sólidos, seja para os afazeres domésticos a artesanatos.

Abstract

Porto Seguro, located in the economic region of the extreme south of Bahia, is a territory where indigenous communities are present in our daily lives in cities. One of the problems in this relationship is the dichotomy between the cultural preservation of these peoples and the inevitable influence of external factors in their territories, such as tourism and a certain degree of urbanization.

For the issues of indigenous peoples, the main actions developed in territorial and environmental management are the elaboration and implementation of Territorial and Environmental Management Plans for Indigenous Lands – PGTAs.

The main objective of this article is to carry out an environmental diagnosis in the village of Jaqueira to offer a management plan that contributes to the management that is already carried out by its people. Therefore, a management plan that will add science and traditional knowledge. In order to fulfill this objective, it is essential to carry out an environmental diagnosis guided by the following specific objectives: observe basic sanitation conditions (water/sewage supply); check the elementary characteristics of the waters of the Rio dos Mangues, the only water course within the village; learn about the current stage of vegetation and fauna in the village; understand how the soil is used for other activities, mainly in agriculture, and analyze the role of tourism within the village.

The contributions that environmental management can offer to the villages of original communities are grouped by GROENEWEGEN & VERGRAGT (1991) into three spheres: productive, innovative and strategic. In the productive sphere, environmental management intervenes, on the one hand, in the control of respect for public regulations by the different operational divisions and, on the other, in the elaboration and implementation of environmental actions.

Basic sanitation, in both urban and rural areas, are fundamental requirements for human subsistence, acting on their quality and life expectancy. In the case of the Jaqueira Reserve, the location’s geography, although close to the sea and with a water table available, does not have EMBASA services for water and sewage treatment. Thus, the Reserve resorts to alternatives such as an artesian well and a septic tank.

The Itinga River is located in the municipality of Porto Seguro-BA, where its source is at the Veracel RPPN Station (Latitude 16°22’46.4″S and Longitude 39°07’49.0″W), and flows close to the Jaqueira Reserve, at Barramares beach hut (Latitude 16°22’56.6″S and Longitude 39°01’42.7″W), with approximately 12km of route, from its source to the outlet.

It is nothing new to speak or comment on the need to preserve the environment, as everyone knows the consequences of the misuse of our natural capital. This reinforces the need to reuse what we already have, from capturing rainwater, saving money by washing clothes and daily cleaning, to reusing solid waste, whether for household chores or handicrafts.

Introdução

Porto Seguro, localizado na região econômica do Extremo Sul da Bahia é um território onde as comunidades indígenas estão presentes em nosso cotidiano das cidades. Um dos problemas dessa relação está na dicotomia entre a preservação cultural desses povos e a inevitável influência de fatores externos em seus territórios, como por exemplo, o turismo e, um certo grau de urbanização. Por outro lado, essa relação é fundamental para sua sobrevivência econômica.

Para esta pesquisa, o foco de atuação foi direcionado para a Reserva Pataxó da Jaqueira (RPJ), integrada ao território indígena da Aldeia de Coroa Vermelha. A Reserva faz parte da Área de Preservação Ambiental (APA) de Coroa Vermelha, de Santa Cruz de Cabrália, segundo decreto estadual de criação nº 2.184 de 07 de junho de 1993, e tem uma importância significativa para a região por possuir características de preservação ambiental e fortalecimento cultural indígena (CASTRO, 2008).

Os pataxós são um povo indígena brasileiro seminômade de língua da família maxakali, do tronco macro-jê. Vivem em sua maioria na Terra Indígena Barra Velha do Monte Pascoal, ao sul do município de Porto Seguro , município do Estado da Bahia, menos de um quilômetro da costa, entre as embocaduras dos rios Caraíva e Corumbau. O território entre esses dois rios, o mar a leste e o Monte Pascoal a oeste é reconhecido pelos pataxós como suas terras tradicionais, as quais abrangem uma área de 20.000 hectares.

Os povos originários possuem uma cultura que sofre uma série de esteriótipos advindos do processo de globalização. Como há muitos e distintos costumes, a tendência é que as informações se confundam e que as mídias digitais e televisivas mostrem algo totalmente disperso daquilo que se julga como realidade. A aproximação com a cultura Pataxó faz perceber a distância daquilo que é dito e o que é a verdade. Partindo deste princípio vem a reflexão de inúmeros fatores, como por exemplo a questão de ocupação territorial e gestão ambiental, motivação que levou a esta pesquisa, para sim, aprender, dividir conhecimentos e apresentar propostas alternativas que possam melhorar a rotina da comunidade a ser pesquisada.

Os processos de estudo e pesquisa sobre um povo que não é característico sofre as dificuldades já esperadas, o preconceito dos não-índios , por falta de conhecimento de vida e cultura, mesmo tendo uma certa aproximação por questões geográficas, uma vez que , a cultura pataxó também está presente na parte urbana do município, ora em eventos em que a etnia demonstra sua cultura, ora por convivência e amizade( a maioria dos integrantes desta comunidade trabalha na área urbana), embora essa aproximação não necessariamente faça conhecer total ou parcialmente a cultura pataxó.

Ainda assim, buscar entender e trazer alternativas de políticas públicas é a motivação deste estudo. O conhecimento amplo e disponível para todos é a razão para que uma comunidade inteira usufrua deste bem, conforme argumenta Beccaria,

As vantagens da sociedade devem ser distribuídas equitativamente entre todos os seus membros. Entretanto, numa reunião de homens, percebe-se a tendência contínua de concentrar no menor número os privilégios, o poder e a felicidade, e só deixar à maioria miséria e debilidade. (BECCARIA, 2000, P. 15)

Isso nos leva aos conceitos da CF/88 em que assegura aos povos originários o direito de aproveitar o seu capital natural de suas terras para usos e frutos. Destaca-se este direito como uma garantia de subsistência, tanto em questões tradicionais de subsistência como econômicas para estes povos. E é baseado neste conceito cultural que se entende a sua gestão ambiental, que utiliza destes recursos naturais para sua sobrevivência. Não muito diferente são as comunidades não indígenas que buscam aproveitar ao máximo os recursos naturais, através da tecnologia e urbanização, para sobreviver. Mas até quanto o processo de urbanização e seus princípios de engenharia podem contribuir, sem modificar nem prejudicar, a gestão ambiental dos povos originários? A forma de gestão vertical (aplicação de hierarquia) comum nos povos originários, pode absorver, ainda de maneira incipiente, essa proposta alternativa?

O artigo 231 da Constituição Federal protege reconhecimento dos povos indígenas em sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Porém, a questão polêmica da gestão de seu território entra em controversos debates acerca de demarcações, trazem como consequência os desmatamentos ilegais no entorno de seus territórios, bem como a exploração de recursos que, sem um norte definido por lei, causam entendimentos jurídicos dúbios de quem é o proprietário do espaço e de quem pertence esse recurso que o provém.

Para as questões dos povos originários, as principais ações desenvolvidas em gestão territorial e ambiental são a elaboração e implementação de Planos de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PGTAs, que são instrumentos de diálogo intercultural e de planejamento para a gestão das terras indígenas; a promoção e apoio ao controle social e participação indígena nas políticas públicas socioambientais; a articulação com órgãos ambientais federais, estaduais e municipais para apoiar a gestão das terras indígenas em interface com outras áreas protegidas; a formação e capacitação de gestores indígenas e não indígenas; o apoio à implementação dos diferentes mecanismos de pagamento por serviços ambientais e o apoio a projetos de conservação e recuperação ambiental nas terras indígenas voltados à gestão de resíduos sólidos, recuperação de áreas degradadas, manejo ambiental, dentre outros.

O objetivo principal desse artigo é realizar um diagnóstico ambiental na aldeia da Jaqueira para oferecer um plano de gestão que contribua com a gestão que já é realizada pelo seu povo. Portanto, um plano de gestão que venha a agregar ciência e conhecimento tradicional. Para cumprir esse objetivo é fundamental realizar um diagnóstico ambiental norteado pelos seguintes objetivos específicos: observar as condições de saneamento básico (oferta de agua/esgoto); verificar as características elementares das águas do Rio dos Mangues, único curso hídrico que está dentro da aldeia; conhecer o atual estágio da vegetação e a fauna existentes na aldeia; compreender como o solo é utilizado para outras atividades, principalmente, na agricultura, e analisar o papel da atividade turística dentro de aldeia.

Para se entender os conceitos de gestão ambiental, dentre as muitas definições apresentadas na literatura, destaca-se, por sua concisão, uma perspectiva de NILSSON (1998):

“Gestão ambiental envolve planejamento, organização, e orienta a empresa a alcançar metas [ambientais] especificas, em uma analogia, por exemplo, com o que ocorre com a gestão de qualidade. Um aspecto relevante da gestão ambiental é que sua introdução requer decisões nos níveis mais elevados da administração e, portanto, envia uma clara mensagem à organização de que se trata de um compromisso corporativo. A gestão ambiental pode se tornar também um importante instrumento para as organizações em suas relações com consumidores, o público em geral, companhias de seguro, agências governamentais, etc.” (NILSSON, 1998:134).

O desenvolvimento de uma pesquisa como essa temática se justifica a partir do momento em que a proposta apresenta oferece uma contribuição para a gestão do território desses povos originários, porém, com a preocupação de não interferir na relação cultural que ele têm com o território.

As contribuições que a gestão ambiental pode oferecer para as aldeias de comunidades originárias são agrupadas por GROENEWEGEN & VERGRAGT (1991) em três esferas: produtiva, da inovação e estratégica. Na esfera produtiva, a gestão ambiental intervém, por um lado, no controle do respeito às regulamentações públicas pelas diferentes divisões operacionais e, por outro, na elaboração e na implementação de ações ambientais. Estas ações dizem respeito à manutenção, à conformidade ambiental dos fornecedores, dos sítios de produção, etc.

Neste sentido, o desenvolvimento dessa proposição de pesquisa pode analisar as questões de saneamento básico em suas regulamentações públicas com o órgão responsável (EMBASA), entender as razões pela qual não há nenhuma relação com esta entidade, pois é usado poço artesiano e fossa séptica para suprir esta necessidade. No que tange a inovação, a gestão ambiental aporta um auxílio técnico duplo: de um lado, acompanhando os dispositivos de regulamentação e das avaliações eco toxicológicas de produtos e emissões a serem respeitados; de outro, auxiliando a definir projetos de desenvolvimento (de produtos e tecnologias).A contribuição deste trabalho se dá pela verificação do que os nativos (ou comunidade originária) utilizam algum tipo de material que possa prejudicar o capital natural, tanto em sua rotina com o saneamento básico quanto na preservação do Rio Itinga, único rio que corre em seu território.

Na esfera estratégica, a gestão ambiental fornece avaliações sobre os potenciais de desenvolvimento e sobre as restrições ambientais emergentes (resultantes tanto da regulamentação quanto de métodos alternativos). Obviamente com todos os dados qualitativos e quantitativos de todos os processos metodológicos em mãos, se faz uma interpretação (em consonância com o orientador) para oferecer uma alternativa de gestão ambiental, como exposto no título, conclui-se em uma proposta de gestão ambiental para a Aldeia da Jaqueira.

A possibilidade de desenvolver uma pesquisa no PPGCTA UFSB/IFBA se configura numa oportunidade pessoal em aprofundar os estudos sobre a relação entre a comunidade dos povos originários da Jaqueira com o meio ambiente como forma de influenciar na dinâmica territorial dessas comunidades tradicionais, oferecendo assim, ao final deste estudo, um plano de gestão ambiental alternativo. Nesse contexto, agrega-se também o fato da minha convivência muito próxima com líderes indígenas no município de Porto Seguro que abriga vários povos indígenas, tais como, Pataxó, Pataxó Hã Hã Hãe e Tupinambá em outras aldeias no Extremo Sul da Bahia.

Ao conhecer em campo a dinâmica de algumas aldeias chamou-me a atenção como algumas delas estão tão urbanizadas que possuem dinâmica análoga a de pequenas cidades com acesso a meios urbanos, sendo até ponto de turismo, e suas culturas, e outras desprovidas de simples meios de comunicação, como a ausência de um telefone público ou móvel. A Reserva da Jaqueira pode ser considerada uma dinâmica mista, que se por um lado está demarcada numa área com muitos atributos ambientais, por outro lado, tem uma intensa troca com o meio externo, sobretudo, na economia através do turismo. Por isso, a importância de se ter um norteamento para a gestão do seu território.

A contribuição como estudo em forma de plano de gestão ambiental é o principal motivo dessa proposição de pesquisa. A partir daí, surge a necessidade de se estudar e entender a Aldeia da Jaqueira a fim de se analisar o meio ambiente deste território através de um diagnóstico sob uma perspectiva de gestão.

Apesar de que, há uma vasta pesquisa nesse campo de conhecimento tanto que abarcam o diagnóstico ambiental quanto as comunidades indígenas, que vão possibilitar contato com uma gama de experiências, a contribuir com o arcabouço teórico e reflexões na pesquisa. Por outro lado, essa pesquisa em nível de mestrado é inédita no contexto da região do Extremo Sul da Bahia, situação que colabora para justificar a importância da sua realização.

Saneamento básico da Reserva da Jaqueira

O saneamento básico, assim nas áreas urbana e rural, são requisitos fundamentais para a subsistência humana atuando na sua qualidade e expectativa de vida. No caso da Reserva da Jaqueira, a geografia da localidade, embora próximo ao mar e com um lençol freático a disposição, não dispõe dos serviços da EMBASA para tratamento de água e esgoto. Assim, a Reserva recorre a alternativas como poço artesiano e fossa séptica.

Os territórios indígenas, de maneira geral, enfrentam muitos problemas em relação ao saneamento básico, tanto para tratamento de água quanto para esgoto. Por já ser precária em áreas mais populosas e com uma certa estrutura, em tese (áreas urbanas), entende-se que as áreas mais afastadas dos centros estejam em uma situação ainda pior, incluindo as reservas indígenas que compõem este território.

Sob todos essas demandas a resolver, as comunidades de povos originários têm a opção de manter suas tradições mais antigas, utilizando a água dos rios que os servem. Na Reserva da Jaqueira, o único meio de captação, até meados de 2014, era o Rio Itinga, quando foi perfurado um poço artesiano, isso proporcionou aos integrantes desta comunidade um novo método para obtenção de hidratação, limpeza e uso prático para a alimentação, tendo a noção de que a água não tratada afeta sua saúde. Na teoria, o meio urbano oferece um sistema de saneamento com água tratada e esgoto. O meio rural, em menores proporções também há essa demanda. O desafio atualmente é a abordagem sobre a necessidade do saneamento básico, bem como as suas implicações relativas a saúde, em áreas de reservas indígenas.

Para se ter noção da importância do saneamento básico para a saúde, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) atestam que, ano após ano, doenças como diarreia matam cerca de meio milhão de crianças menores de 5 anos, no mundo todo, sendo considerada a segunda maior causa de morte infantil. Quase 2(dois) milhões de casos da doença acontecem na mesma época, entendendo assim que uma a cada quarto casos resultam em óbito. Caso houvesse um tratamento eficaz, outros fatores negativos poderiam ser evitados, como a desnutrição, que causa mais doenças na fase adulta, que prejudicam o ser humano quanto a comunidade a qual reside. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014 b).

A própria constituição brasileira, aborda a necessidade do saneamento básico a todos os seus cidadãos, uma vez que o direito as necessidades de subsistência fazem parte do sufrágio universal para todos os povos residentes em seu território nacional. Em seu artigo 6º, a Constituição Federal assegura o direito à saúde, que tem como um de seus pilares o saneamento básico (CF, 1988).

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária (Incluído pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021)

Outro suporte para a população nacional, para se obter as necessidades básicas, é a lei 11.445/2007 que estabelece as diretrizes nacionais de saneamento básico e traz sua definição como sendo o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Em 1994, com o Decreto Presidencial nº 1.141, foi promovida a divisão de responsabilidades sobre a saúde indígena, cabendo a FUNAI às ações de assistência curativa e à FUNASA, as ações de caráter preventivo, como imunização e saneamento básico. Posteriormente, em 1999, com o Decreto Presidencial nº 3.156, as políticas e diretrizes relacionadas a saúde indígena são transferidas integralmente da FUNAI para o Ministério da Saúde. O decreto de 1991 também regulamentou a criação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEIs, responsáveis pelas ações sanitárias sobre os territórios indígenas, assim como a organização dos serviços de saúde e da certificação da participação do usuário e do controle social. (BRASIL. Constituição,1988.)

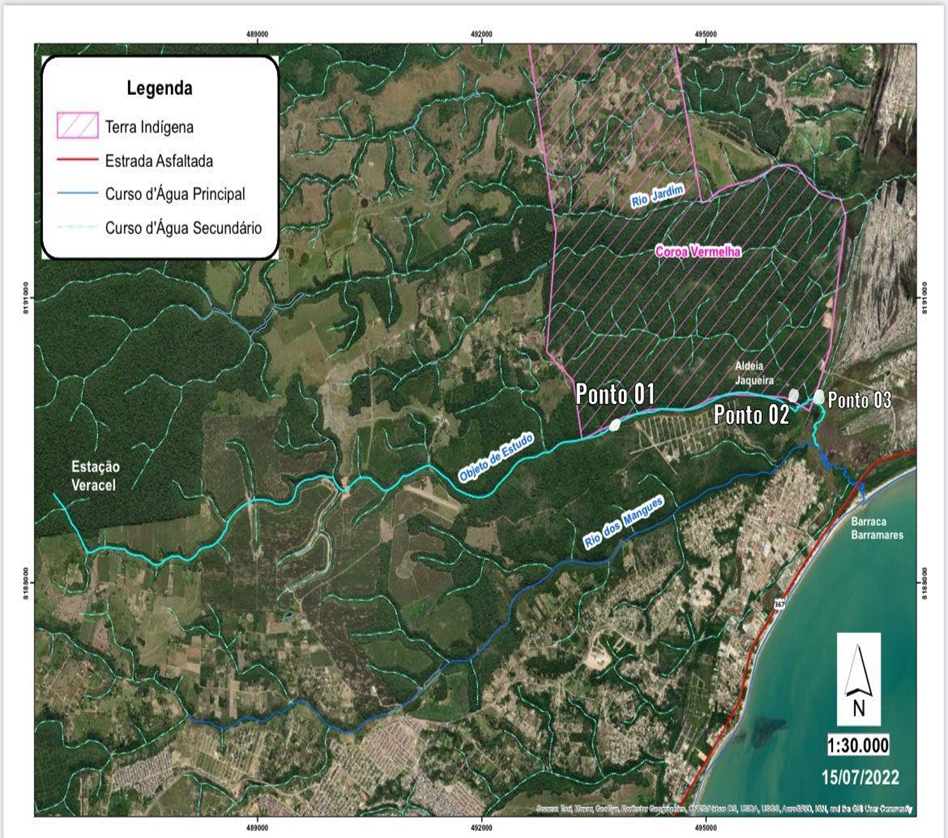

A relação entre o saneamento básico e as com questões econômicas de cada localidade, devem ser levados em consideração pois sofrem certa influência, uma vez que existe uma grande disparidade entre planejamentos acerca de saneamento básico. Segundo o IBGE, aproximadamente 15%, dos municípios do nordeste, tem planejamento para tratamento de água e esgoto, contra aproximadamente 73% dos municípios da região sul (IBGE, 2020).

Para embasar de maneira jurídica os dados estatísticos, a lei 11.445/2007, abarca que os planejamentos municipais devem, em todos os sentidos, prover, desde o acesso a água potável ao tratamento de esgoto, a todos as pessoas que residem em seu território, desde a contratação de serviços para concessão e arrecadação de impostos ao serviço prestado com qualidade. Porém, a porcentagem baixa de aderência dos municípios justifica toda uma narrativa de que o tratamento de água e esgoto é ineficaz nesta região, sobretudo em áreas mais afastadas como as reservas indígenas.

Como já foi abordado, Reserva não possui nenhum tipo de serviço de tratamento de água e esgoto (a empresa seria a EMBASA, que não atende a essa comunidade). O serviço de poço artesiano é o meio que atende toda a população. A água encanada vai para o banheiro comunitário, o posto de saúde e a escola. Os habitantes em suas residências, chamadas de Kijeme, necessitavam, antes desse poço, pegar água em bacias e armazenar em pequenos reservatórios para uso pessoal de higiene e alimentação, expondo a água a bactérias, podendo assim comprometer sua qualidade, no uso final.

Sem um saneamento eficaz, toda uma comunidade está comprometida em sua qualidade de vida, que ainda se utiliza de métodos rudimentares para sua subsistência. Além do que, a Reserva da Jaqueira se localiza entre dois municípios que atendem este serviço em todas as áreas urbanas (Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália), por isso, é um território que não está afastado a ponto de se tornar inviável o uso deste serviço.

Se não há uma estrutura para cumprir a demanda, muito menos a educação para que se possa orientar a essas pessoas a se cuidar, ou seja, as consequências são inevitáveis. De acordo com o Instituto Trata Brasil, considerando o avanço do saneamento, estima-se que entre 2015 e 2035, sejam gastos no Brasil mais de R$ 7 bilhões, com internações ou afastamentos do trabalho, relacionados a infecções gastrointestinais (TRATA BRASIL, 2019).

O Rio Itinga

O Rio Itinga é localizado no município de Porto Seguro-BA, onde sua nascente fica na Estação RPPN da Veracel (Latitude 16°22’46.4″S e Longitude 39°07’49.0″O), e desagua próximo da Reserva da Jaqueira, na barraca de praia Barramares (Latitude 16°22’56.6″S e Longitude 39°01’42.7″O), com aproximadamente 12km de percurso, desde sua nascente até o desaguamento. Este mesmo rio corta as Aldeias Juerana e Jaqueira. Segundo a resolução do CONAMA 357/2005 (alterada para a Resolução 430/2011), pertence a Classe Especial (à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral) de Classe 1(à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas).

Os rios são ecossistemas de relevante importância social e ambiental, assim abarcam essenciais fatores à vida humana, tais como abastecimento aquático, produção energética, além dos insumos, pesca de lazer ou comercial, e da atração turística. Ademais, a sua utilização de forma intensa e muitas vezes sem planejamento, impacta em problemas ambientais, e que geram uma série de consequências que determinam sua qualidade e disponibilidade (ALVES et al, 2008).

O emprego de métodos utilizados na prática e na literatura técnico-científica, como ferramenta de gestão e pesquisa no sentido de identificar fatores de influências de determinados parâmetros justifica o teor deste estudo. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) publicou em 1986 a Resolução nº 20 (que passou pela Resolução 357 de março de 2005, atualizada para a Resolução 340/2011), dispõe sobre a classificação e dá diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos de água superficiais. Esta resolução lista parâmetros a serem avaliados e define limites para cada parâmetro conforme o uso preponderante dos recursos hídricos Com estas resoluções iniciou-se os trabalhos acerca da qualidade das águas dos recursos hídricos no país, inclusive a do Rio Itinga, que pela primeira vez está sendo estudado nesse parâmetro.

Fundamentação teórica

Para construir o referencial teórico foi compilado alguns textos de artigos e livros sobre a dinâmica de comunidades indígenas e suas relações com o meio ambiente. São textos resultantes de pesquisas locais ou de forma generalizada são a base do arcabouço teórico desta pesquisa; mesmo porque não há uma literatura específica sobre o assunto voltado para o Extremo Sul da Bahia.

Para a construção da temática sobre a Reserva da Jaqueira, as informações for a absorvidas da dissertação de mestrado “A Reserva Pataxó da Jaqueira: o passado e o presente das tradições” (2008) organizado por Maria Soledad Marca de Castro, que aborda a questão cultural que influencia em todos os fatores destas comunidades, além de apresentar e discutir aspectos e pressupostos da teoria antropológica sobre emergências e identidades étnicas. Questiona-se, sobretudo, as perspectivas utilitárias sobre a etnicidade, nas quais a identidade e a cultura são vistas como meios para a obtenção de benefícios – terra, saúde ou reconhecimento pelos turistas, como no caso Pataxó. Aborda-se, ainda, a concepção de história utilizada por essas abordagens, concepção baseada principalmente em documentos e na historiografia oficial. A partir daí, procura-se apresentar as narrativas e relatos históricos tal como pensados e contados pelos próprios índios. São eles que, em última instância, nos ajudam a compreender não a utilidade, mas o significado e o sentido da identidade.

Reforçando a teoria de gestão e sustentabilidade, Antônio Brand (2001) em seu artigo “Desenvolvimento Local em comunidades indígenas no Mato Grosso do Sul: a construção de alternativas” relata o confinamento que comunidades indígenas do Estado do Mato Grosso do Sul sofrem em suas terras quase que totalmente estéreis. No Extremo Sul da Bahia também vamos encontrar aldeias que não como manter a sustentabilidade de suas comunidades, tendo em vista que ocupam territórios praticamente onde a vegetação natural foi extraída e cursos de água com pouca água e de péssima qualidade. Para além, desse cenário, são comunidades que vivem alijadas e desprovidas de tecnologias básicas, sejam para garantir o seu sustento na terra ou para se comunicar com outras aldeias.

Para definir os rumos de gestão aplicados nesta pesquisa, buscou-se no artigo “Gestão ambiental e mudanças da estrutura organizacional” (2003) produzido por Rosana Icassatti Corazza, caracterizar as formas de integração da gestão ambiental em organizações industriais, sob uma abordagem teórico-metodológica pertinente à Organização Industrial, a partir de experiências internacionais. Para tanto, são articuladas contribuições ao debate sobre as formas de integração da gestão ambiental nas organizações industriais, focalizando as alterações na estrutura interna e nas relações externas destas organizações.

A discussão final propõe a necessidade de investigações mais sistemáticas neste tema no Brasil, contempla a importância de se desvendar os mecanismos pelos quais as transformações estruturais das organizações poderiam influenciar positivamente seu desempenho ambiental e advoga a viabilização da participação das partes interessadas. Esse artigo é de suma importância, pois traz os conceitos e formas de integração da gestão ambiental na organização interna, facilmente adaptáveis em um meio de comunidade de povos originários, propondo assim o seu objetivo em suma, que é de oferecer um modelo alternativo de gestão ambiental.

Embasando a teoria de reconhecimento dos povos indígenas como provedores de serviços ambientais será usado como referencial teórico o texto da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas (PNGATI): “Diretriz XII – reconhecimento dos povos indígenas relativos a serviços ambientais em função da proteção, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais que promovem em suas terras, nos termos da legislação vigente.”

No livro Questões ambientais como ameaças e oportunidades para a inovação tecnológica. análise de tecnologia e gestão estratégica (traduzido do inglês Environmental issues as threats and opportunities for technological innovation. technology analysis and strategic management), de Peter Groenewegen e Philip Vergragt retratam as formas de gestão aplicadas em concomitância com os processos ambientais. Nela, os autores relatam que, quando se trata de avaliar a influência da gestão ambiental sobre a orientação estratégica de uma organização, é importante determinar quem é, ou quem são, os responsáveis ambientais desta mesma gestão ambiental em um modelo vertical, conhecida pelo conceito de base hierárquica. Por consequência disso buscar-se as atribuições específicas. Para esse estudo, será abordado o grau de integração desta função às demais atividades da organização como fator determinante nessa ordem específica de gestão ambiental.

O saneamento básico indígena sempre foi um assunto marginalizado por causa da falta de interesse do poder público de fazê-lo acontecer. As questões ambientais e a cultura do tradicionalismo acabam dificultando os termos legais de uma política de saúde aceitável na aldeia. Para entender na literatura sobre esses termos, foi necessário buscar conhecimento no artigo “SAÚDE INDÍGENA E SANEAMENTO BÁSICO: UM DEBATE NECESSÁRIO”(2019) de Ariane Fatima Deggeroni , Vanessa Da Silva Corralo , Walter Antônio Roman Júnior , Junir Antonio Lutinski e Maria Assunta Busato, onde eles relatam a vivência, no segundo semestre de 2018, junto à comunidade indígena Kaingang denominada Aldeia Condá, localizada em uma reserva demarcada na linha Água Amarela, município de Chapecó (SC). Neste estudo é falado sobre o saneamento básico da aldeia, junto com os parâmetros legais de saúde, meio ambiente e saneamento básico, além de permitir a integração entre teoria e prática proporcionando um aprofundamento sobre todas essas temáticas.

Não havia um estudo sobre análise específica do Rio Itinga, portanto, foi necessário buscar na legislação vigente para entender como este rio atua em sua região. Neste caso, entendeu-se que o Conselho Nacional de Meio Ambiente, por meio da Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), estabelece as condições de qualidade para a classificação dos corpos hídricos no território nacional, de acordo com os seus usos e lançamento dos efluentes. Essa resolução, como instrumento jurídico, fixou limites superiores ou inferiores (apresentados na análise em tabela) para diversas variáveis em sistemas de água doce, salobra e salina. Desde o início de sua vigência, o documento tem sido analisado tecnicamente pela comunidade científica (e.g. REIS & MENDONÇA, 2009) e contribui efetivamente para as pesquisas acadêmicas que se baseiam nesta temática.

Com o artigo “educação ambiental e sustentabilidade” de Alana Roos e Elsbeth Leia Spode Becker foi possível extrair conhecimentos sobre a educação ambiental, nele é possível retratar que a EA se vem como forma de obter sustentabilidade, tendo como resultados a melhorias na produtividade para obtenção de um grau de autonomia maior à custa da estabilidade no meio ambiente.

Os autores ainda retratam que através da Educação Ambiental poderá ter-se a racionalidade de utilização dos recursos que são oferecidos a nós, seres humanos, pelo planeta no qual vivemos. Nesse aspecto Ramos (2010, p. 83) coloca: Seja como for, a visão atual de natureza, potencializada pela tecnologia, herdou o projeto de dominação assentado no dualismo homem-natureza, na qual a última é instrumentalizada em benefício do primeiro. Em outras palavras, universalizou-se a postura – que se tornou dogma – de transformar o conhecimento da natureza em instrumento de domínio da mesma.

O artigo “Projeto de reuso de água pluvial em habitação popular para fins não potáveis “de Ana Vitória de Souza Cruz e Robson José Silva traz ao estudo o processo de aproveitamento de água pluvial como alternativa sustentável para a aldeia. Eles ainda apresentam diversos aspectos para esta temática, tais como viabilidade, mecanismos e tratamento da água da chuva. Nesse artigo, foram abordados o aproveitamento da água da chuva no contexto da habitação unifamiliar, projeto de reuso, armazenamento de água da chuva, descarte das primeiras águas e sustentabilidade ambiental.

Com o artigo “A importância da arte como meio de reciclagem e como formação de um novo pensamento ambiental” de Maria do Carmo Jampaulo Plácido Palhaci, Talitha Plácido Palhaci, Luis Antonio Vasques Hellmeister e Ricardo Nicola, foi possível buscar o conhecimento sobre artesanatos através dos resíduos sólidos. O artigo destaca que os materiais aptos a serem reciclados estão sob os olhares atentos dos artistas que além da arte preocupam-se com a preservação do meio ambiente. Os mesmos resíduos, transformam em obras de arte que despertam o interesse das pessoas e através da criatividade dos artistas, estas obras muitas vezes não revelam que são criadas através dos reciclados. A partir daí, entendeu- se que a arte criada através das técnicas e criatividades irá contribuir na renovação do que foi descartado visando à preservação ambiental.

Na dissertação de mestrado “Organização Não Governamental (ONG): conhecendo suas possibilidades e desafios na atuação da Educação Especial” de Luciano José Marchiori Zanollo, foi possível entender os processos básicos e impactos para construção de uma organização para centralizar forças no objetivo de manutenção e desenvolvimento da sustentabilidade. A dissertação atua como uma espécie de manual, contendo os aspectos legais para a construção de ONG, formas e metodologias para a sua manutenção e desenvolvimento. Embora o foco dessas organizações sejam para a educação especial, sua precisão de detalhes para a construção e desenvolvimento são fundamentais para o uso acadêmico envolvendo esta temática.

Por fim, o artigo “A Energia Solar Fotovoltaica no Brasil: uma Pesquisa Bibliométrica” de Mario Roberto dos Santos e José Luiz Romero de Brito , traz a luz o conhecimento sobre energias renováveis através de análises de outros artigos sobre esse tema. O objetivo deste artigo foi verificar como a energia solar fotovoltaica no Brasil tem sido abordada nos artigos científicos, onde há informações sobre as tecnologias e equipamentos; sistemas híbridos ou complementares de geração; geração de energia utilizando edifícios; leis, normas, regulamentos, tarifas; mercado; uso residencial de energia fotovoltaica; comparação entre fontes de energias; impactos ambientais; educação e treinamento; e estudos para melhor localização para implantação de usinas fotovoltaicas. O importante foi entender como as energias renováveis estão sendo tratadas no Brasil em relação à pesquisa acadêmica para apresentar uma proposta de sustentabilidade condizente com a Aldeia da Jaqueira.

Material e métodos

No que concerne especificamente à adoção de métodos, certamente, que cada ciência tem o seu próprio método, no entanto, isso “não exclui ou impede o intercâmbio dos vários métodos entre as diferentes ciências” (MENDONÇA, 1998, p.40). Dentro dessa perspectiva, Milton Santos (1996, p.19) dirá que “nunca é demais insistir no risco representado por uma ciência social monodisciplinar, desinteressada das relações globais entre os diferentes vetores de que a sociedade é constituída como um todo”. Dessa forma, a proposta dessa pesquisa se caracteriza por ser multidisciplinar no que se refere as suas análises e procedimentos metodológicos, sobretudo, porque a multidisciplinaridade é a principal característica do PPGCTA UFSB/IFBA.

Por ser uma pesquisa de caráter original e inovadora junto às aldeias no Extremo Sul da Bahia, a pesquisa em campo propiciou a coleta de dados e ao mesmo tempo a formulação de um pensamento crítico sobre o principal objetivo dessa pesquisa.

Nesse contexto, a metodologia foi dividida em cinco temáticas que fizeram o diagnóstico neste território:

1.0- A avaliação do saneamento básico da Aldeia;

2.0- Onde se verificará os procedimentos de qualidade e tratamento da agua e esgoto;

3.0 – Análise matérias desperdiçados (resíduos sólidos); 4.0- Verificação de condições dos cursos hídricos;

5.0- Verificação das condições aparentes do Rio Itinga.

Simultaneamente a essas etapas, a perspectiva de gestão ambiental se justifica pela esfera produtiva e de inovação, para formular os resultados qualitativos e quantitativos que a esfera estratégica vai, por fim, oferecer os resultados necessários para oferecer uma alternativa para a gestão ambiental daquela comunidade.

O que vai balizar esse estudo sob a ótica de um modelo de sistema de gestão ambiental é o NBR 14000 e o PNGATI, para avaliar o quão a comunidade e seu SGA (Sistema de Gestão Ambiental) estão próximos destas Normas, para quando os resultados estiverem em mãos, obedecer as etapas de; Política Ambiental, Planejamento, Implementação, Operação e Ação Corretiva, e, por fim, a de Análise Crítica.

Para o estudo do saneamento básico, a presente pesquisa seguiu as diretrizes da Instrução Normativa nº 01/PRES, de 29/11/95, da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, que disciplinam o ingresso em terras indígenas com finalidade de desenvolver pesquisa científica, e as determinações da Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde.

No que tange ao Rio Itinga, trata-se de um estudo experimental que tem por objetivo analisar os critérios físico-químicos e microbiológicos da água. Foram coletadas amostras de água no mês de Agosto de 2022. Antes de iniciar a coleta foram determinados três pontos distintos escolhidos de forma específica de onde seriam extraídas as amostras, em cada local foram colhidas duas amostras uma destinada à análise físico-química, para analisar a temperatura, pressão atmosférica, oxigênio dissolvido, condutividade, sólidos dissolvidos totais, turbidez da água, clorofila,além do pH, e outra para análise microbiológica, para analisar os coliformes termotolerantes (E.coli) e a ficocianina (cianobactérias) resultando no total de duas amostras por ponto. A amostra para análise de coliformes termotolerantes, fora enviada para um laboratório particular (Laboratório Aquapharma) em um recipiente de plástico, esterilizado, fornecido pelo próprio laboratório, de 300mL, e as demais para o IFBA (Campus Porto Seguro), em recipientes de 1000mL de plástico.

Os trabalhos desenvolvidos em gabinete têm como objetivo principal selecionar, analisar as informações coletadas nos trabalhos de campo para a produção do texto da tese, bem como dar origem a mapas, gráficos e tabelas; elementos fundamentais para caracterizar dos territórios pesquisados. Os métodos e os procedimentos descritos nesta pesquisa nortearam os passos iniciais da pesquisa, contudo, novas metodologias podem ser agregadas ao longo do desenvolvimento da pesquisa.

As amostras foram coletadas em três pontos distintos, sendo um ponto na divisa da Aldeia da Jaqueira com a Aldeia Juerana, com Latitude: 16° 22′ 30.52″ S e Longitude: 39° 03′

35.78″ O (Ponto 01), curva do rio na aldeia da Jaqueira, com Latitude: 16° 22′ 30.63″ S e Longitude: 39° 03′ 35.81″ O (Ponto 02) e, por fim, na entrada da Reserva da Jaqueira, que na verdade é a saída do Rio Itinga próximo ao desaguamento, com Latitude: 16° 22′ 19.92″ S e Longitude: 39° 02′ 03.91″ O (Ponto 03) (Tabela 1). As amostras foram consideradas como própria ou impropria para o consumo humano de acordo com parâmetros de potalidade exigidos nas portarias 518/2002 e 2.914/2011 do MS. Durante as medições de campo foram coletadas amostras de água dos três pontos em frascos de plástico previamente esterilizados e realizadas análises biológicas de presença ou ausência de coliformes totais e E.coli, com tempo para obtenção dos resultados de 18 e 24 horas.

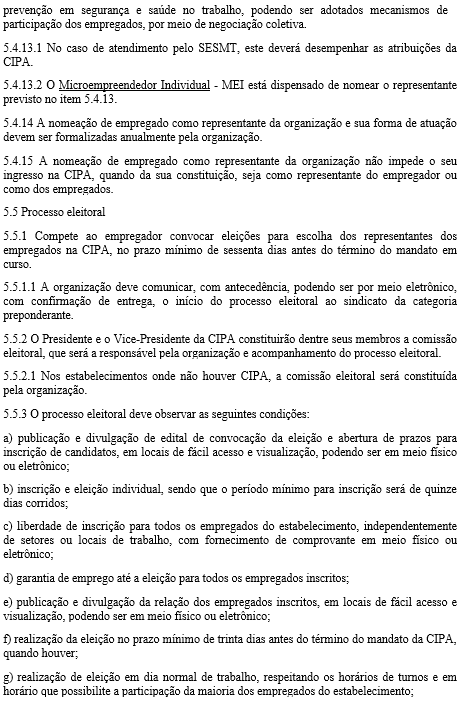

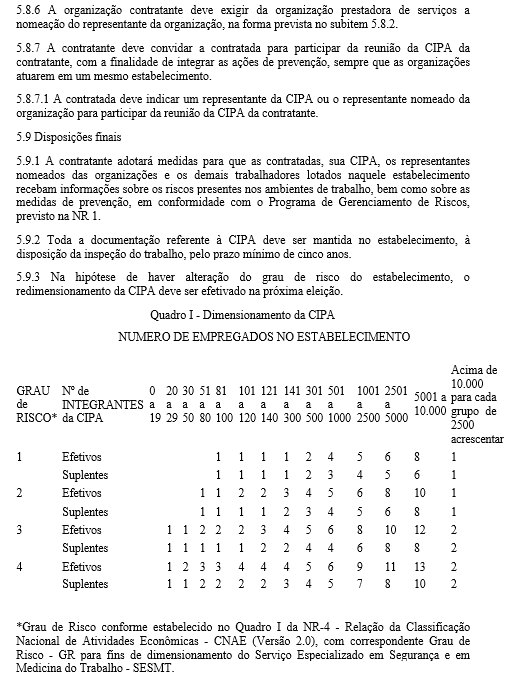

Figura 01-Trecho do Rio Itinga (objeto de estudo); na área hachurada em rosa, a área da Reserva Pataxó da Jaqueira, com os pontos de coleta para análise. O objeto de estudo, descrito no mapa, compreende o trecho do rio Itinga, bem como a área hachurada em rosa, compreende a Reserva Pataxó da Jaqueira.

Figura 02-Ponto 01: divisa da Aldeia da Jaqueira com a Aldeia Juerana, com Latitude: 16° 22′ 30.52″ S e Longitude: 39° 03′ 35.78″ O

Figura 03-Ponto 02: Curva do rio na aldeia da Jaqueira, com Latitude: 16° 22′ 30.63″ S e Longitude: 39° 03′ 35.81″ O

Figura 04- Ponto 03: Saída do Rio Itinga próximo ao desaguamento, com Latitude: 16° 22′ 19.92″ S e Longitude: 39° 02′ 03.91″ O

As medições de campo e a coleta de amostras de água ocorreram dia 06/08/2022, em três pontos de amostragem. Os parâmetros selecionados para avaliação seguiram as principais características demandadas para os usos na Classe 1 da Res. CONAMA 357/2005 numa avaliação preliminar. Nas medições de campo houve a obtenção dos dados de potencial hidrogeniônico simples (pH), temperatura, barômetro (pressão), oxigênio dissolvido (%), oxigênio dissolvido (mg/l), condutividade, sólidos dissolvidos totais, turbidez da água, ficocianina, clorofila e coliformes fecais da água, utilizando uma sonda multiparamétrica da marca EXO, e, para medir o pH básico, o individual da marca AKSO.

Resultados

Análise do Rio Itinga

As amostras da água do Rio Itinga localizados na Reserva da Jaqueira foram coletadas pelos responsáveis da pesquisa apresentada (orientadores e orientando), e sua análise físico-química foi realizada pelo laboratório do IFBA (somente a amostra de coliformes termotolerantes que foi feita em um laboratório particular, que foi o Aquapharma. Os resultados apresentados na tabela 1 foram referentes a agosto de 2022, sendo coletadas 03(três) amostras distribuídas e pontos específicos, sendo que essas três amostras (Ponto 01, Ponto 02 e Ponto 03 foram obtidas em locais que cortam esta reserva.

Foram analisados os parâmetros de análise físico/químico, que se avaliou a temperatura, a pressão, o oxigênio dissolvido (em %), o oxigênio dissolvido (medido em mg/l), a condutividade, os sólidos dissolvidos totais, a turbidez da água, o pH, e a clorofila. Pela análise microbiológica, verificou-se os coliformes termotolerantes fecais e a ficocianina.

Os resultados obtidos pelos laboratórios indicam que as amostras dos pontos de coleta apresentavam níveis de Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes inferiores a 1000 NMP (ou 200,0 UFC) /100ml 1, que corresponde ao limite aceitável, ficando entre 9 e 23 NMP o mínimo e o máximo encontrado nesses pontos. Os resultados indicam que é importante a realização de um estudo mais aprofundado, com o emprego de métodos mais específicos para a detecção da contaminação por algum outro agente poluidor.

Aos demais parâmetros analisados, os resultados obtidos referentes às amostras foram considerados satisfatórios, atendendo aos limites estabelecidos na portaria nº. 518, de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde, e da Res. CONAMA 357/2005, inclusive em relação à água dos rios próximos a fossas sépticas e poços artesianos.

1 A técnica de Número Mais Provável (NMP) é um método que permite estimar a densidade de microrganismos viáveis presentes em uma amostra sob análise. Esta técnica não permite a contagem “fixa” de células viáveis ou de unidades formadoras de colônias (UFC), como acontece com a técnica de contagem em placas. FONTE: BRASIL. Ministério da Agricultura do Abastecimento e da Reforma Agrária. Secretaria de Defesa Agropecuária. Departamento de Defesa Animal. Manual de métodos microbiológicas para alimentos. Coordenação Geral de Laboratório Animal. 1991/1992 2ª revisão. 136p.

Sobre o Rio Itinga, foi utilizado uma série de parâmetros para determinar as condições de uso, seguindo os conceitos adotados em legislação vigente, além do que é proposto em literatura. Para demonstrar esses resultados, foi dividido em duas partes, sendo uma análise físico-químico, e a outra bacteriológica, conforme tabela abaixo:

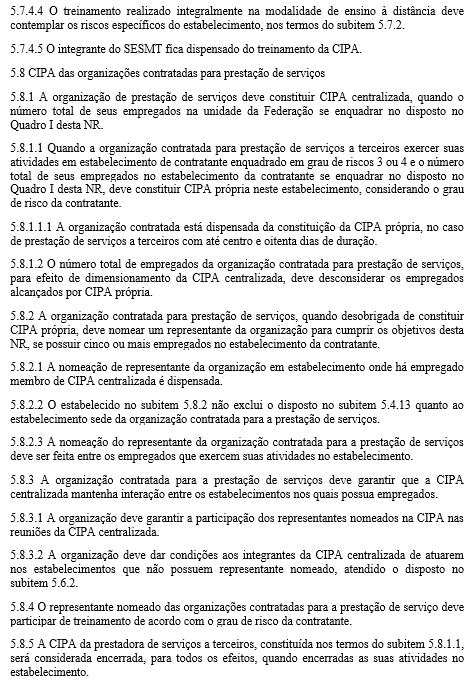

ANÁLISE FÍSICO/QUÍMICO Ponto 01 Ponto 02 Ponto 03 TEMPERATURA 25.9 C° 24.3 C° 24.2 C° BARÔMETRO(PRESSÃO) 755.5 mmHg 755.5 mmHg 755.5 mmHg OXIGÊNIO DISSOLVIDO (%) 107.3 % 87.4 % 107.3 % OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mg/L) 8.71 mg/L 7.3 mg/L 7.59 mg/L CONDUTIVIDADE 85.9 µS/cm 56.9 µS/cm 55.5 µS/cm SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS 55.815 mg/L 56.9 mg/L 36.044 mg/L TURBIDEZ DA ÁGUA 7.87 -1.02 -0.91 pH 6.87 6.52 6.47 CLOROFILA 1.46 µg/L -0.01 µg/L -0.15 µg/L ANÁLISE MICROBIOLÓGICA Ponto 01 Ponto 02 Ponto 03 COLIFORMES FECAIS 9 NMP 23 NMP 23 NMP FICOCIANINA -0.16 µg/L -0.15 µg/L -0.13 µg/L

Tabela 01: Resultado das análises do Rio Itinga. FONTE: Laboratório IFBA/ Aquapharma

Para conceituar a análise físico química da água deve-se levar em consideração o seu estudo no aspecto físico e no aspecto químico: o lado físico da água mostra a sua coloração, odores e até o sabor, enquanto o lado químico avalia outros critérios relevantes à pesquisa. Esse tipo de procedimento é obrigatória para um considerável número de setores, pois deve seguir todos os procedimentos apontados pela ANVISA, para que a água possa ser utilizada com a segurança necessária e a indústria trabalhe em conformidade com a legislação sanitária.

Temperatura

A temperatura, que é um dos padrões, ou características organolépticas, de qualidade das águas, atrelada à sensibilidade dos organismos vivos, que tornam uma água atraente ou não para o consumo, assim como a transparência, sabor, odor e aparência. Na análise das águas, portanto, a temperatura é um dos fatores físicos mais expressivos a ser determinado (Ramalho 1977). Quando a alteração da temperatura de um corpo hídrico é tão significativa a ponto de alterar a sua qualidade, a mesma passa a ser caracterizada como poluição térmica. A água apresenta uma excepcional habilidade de armazenar calor, isso faz com que um rio, depois de aquecido, volte muito lentamente a sua temperatura natural. A poluição térmica de várias fontes, também pode apresentar efeito cumulativo (Branco 1981).

Pressão

A pressão atmosférica se traduz pelo peso do ar sobre a superfície terrestre. O peso, é o produto da relação da a massa da atmosfera e a força gravitacional do planeta. Entre as medidas mais usuais usa-se o mmHg (milímetros de mercúrio), e o mb (milibar), que fora

substituído recentemente pelo hPa (hectopascal). Ao nível do mar, onde é a posição do Rio Itinga, o peso da coluna de ar é máximo, a pressão equivale, em média, a 1013,25 mb (ou 1013, 25 hPa) ou 760 mmHg, para uma temperatura do ar em 25,0º C, ou aproximadamente, 1,033 kg/cm². Considera-se que ao nível do mar o ar exerça uma pressão barométrica de 760 milímetros de mercúrio (mmHg) (MCARDLE; KATCH; KACTH, 2003; MAZZEO, 2008).

Oxigênio dissolvido

O oxigênio dissolvido (OD), é o elemento principal no metabolismo dos microrganismos aeróbios que habitam as águas naturais ou os reatores para tratamento biológico de esgotos. Nas águas naturais, o oxigênio é indispensável também para outros seres vivos, especialmente os peixes, onde a maioria das espécies não resiste a concentrações de oxigênio dissolvido na água inferiores a 4,0 mg/L. É, portanto, um parâmetro de extrema relevância na legislação de classificação das águas naturais, bem como na composição de índices de qualidade de águas (PIVELI, 2010). Esse tipo de parâmetro refere-se ao oxigênio molecular (O2) dissolvido na água.

Sólidos dissolvidos e sólidos totais

A despeito dos sólidos nas águas, eles representam a toda matéria na forma de resíduo, após sua calcinação, evaporação, secagem, ou de uma amostra da temperatura pré- estabelecida por um período fixo. Em linhas gerais, as operações de secagem, calcinação e filtração são as que definem as diversas frações de sólidos presentes na água (sólidos totais, em suspensão, dissolvidos, fixos e voláteis). Os métodos empregados para a determinação de sólidos são gravimétricos (utilizando-se balança analítica ou de precisão) (CETESB, 2014). Sólidos dissolvidos são constituídos por partículas de diâmetro inferior a 10-3 μm e que permanecem em solução mesmo após a filtração.

A entrada de sólidos na água pode ocorrer de forma natural (processos erosivos, organismos e detritos orgânicos) ou antropogênica (lançamento de lixo e esgotos). Nas águas naturais os sólidos dissolvidos estão constituídos principalmente por carbonatos, bicarbonatos, cloretos, sulfatos, fosfatos, nitratos de cálcio, magnésio e potássio (BRASIL, 2006) apud (GASPAROTTO, 2011).

Os Sólidos Totais podem definir condições ambientais baseadas partindo do princípio de que estes sólidos podem causar danos aos peixes e, consequentemente, à vida aquática. Altos teores de sais minerais, sulfato e cloreto, também são associados à tendência de corrosão em sistemas de distribuição, além de conferir sabor às águas, prejudicando o abastecimento público de água (Programa Água Azul, 2022).

Turbidez

Santos (2010) define que a turbidez é uma característica física da água, decorrente da presença de substâncias em suspensão, ou seja, sólidos suspensos, finamente divididos ou em estado coloidal, e de organismos microscópicos. A depender do tamanho das partículas responsáveis pela turbidez, pode haver variações, a verificar o nível de turbulência do corpo hídrico estudado. A dispersão e a absorção da luz vai também depender da presença e tamanho destas partículas, que definem a aparência turva da água, prejudicando a sua estética para consumo e nocivo ao meio ambiente, afinal o processo de fotossíntese das algas e plantas aquáticas é prejudicado. As partículas em suspensão (que se localizam na superfície) podem absorver uma espécie de calor adicional da luz solar, que faz aumentar a temperatura da camada superficial da água.

O que faz existir a turbidez a partir da natureza, são as partículas de argila, rocha, algas, silte, além de microrganismos de origem antropogênica, como despejos industriais, domésticos, e erosão. A utilização mais frequente desse parâmetro é na caracterização de águas de abastecimento brutas e tratadas e o controle da operação das estações de tratamento de água e sua unidade é uT (unidade de turbidez) (SPERLING, 2005).

pH

O pH é a sigla usada para potencial (ou potência) hidrogeniônico, porque se refere à concentração de [H+] (ou de H3O+) em uma solução. Assim, o pH serve para nos indicar se uma solução é ácida, neutra ou básica. A escala de pH varia entre 0 e 14 na temperatura de 25ºC. Se o valor do pH for igual a 7 (pH da água), o meio da solução (ou do líquido) será neutro. Mas se o pH for menor que 7, será ácido, e se for maior que 7, básico. (HARRIS,2005)

O potencial hidrogeniônico é muito influenciado pela quantidade de matéria morta a ser decomposta, sendo que quanto maior a quantidade de matéria orgânica disponível, menor o pH, pois para haver decomposição desse material muitos ácidos são produzidos (ESTEVES, 1998). De acordo com Esteves (1998), o pH pode ser considerado como uma das variáveis ambientais mais importantes, ao mesmo tempo que uma das mais difíceis de se interpretar em função do grande número de fatores que podem influenciá-lo. Na maioria das águas naturais o pH da água é influenciado pela concentração de íons H+ originados da ionização do ácido carbônico que gera valores baixos de pH, pois aumenta a concentração hidrogeniônica, e das reações de íons carbonato e bicarbonatos com a água, que elevam os valores de pH para a faixa alcalina, pois aumentam a concentração hidroxiniônica.

Clorofila

As clorofilas são os pigmentos naturais mais abundantes presentes nas plantas e ocorrem nos cloroplastos das folhas e em outros tecidos vegetais. Estudos em uma grande variedade de plantas caracterizaram que os pigmentos clorofilianos são os mesmos. As diferenças aparentes na cor do vegetal são devidas à presença e distribuição variável de outros pigmentos associados, como os carotenóides, os quais sempre acompanham as clorofilas (VON ELBE, 2000).

Atualmente os pigmentos clorofilianos são de grande importância comercial, podendo ser utilizados tanto como pigmentos quanto como antioxidantes. A determinação da concentração de clorofila a e feofitina a é uma ferramenta útil em estudos de produtividade primária, na interpretação de resultados de análises físicas e químicas, como indicadora do estado fisiológico do fitoplâncton e na avaliação do grau de eutrofização de um ambiente aquático.

A Resolução CONAMA 357/2005 estabeleceu padrões de qualidade para clorofila a para águas doces, classes especiais, 1, 2 e 3, existindo, assim limites legais para a sua concentração nesses ambientes aquáticos (BRASIL, 2005). A clorofila a é o tipo mais abundante, representando cerca de 75% de todos os pigmentos verdes encontrados nas plantas. É encontrada em praticamente todos os organismos que realizam fotossíntese, excetuando-se algumas bactérias fotossintetizantes que possuem pigmentos especializados. Ela possui papel fundamental no processo de fotossíntese, atuando ativamente na produção de substâncias orgânicas.

Análise microbiológica

A análise microbiológica avalia a qualidade da água que circula em um determinado ambiente e prevenir doenças causadas às pessoas em virtude de problemas devido à contaminação microbiológica. As bactérias e microrganismos que estão presentes, podem ser nocivos ao ser humano, como a presença fora dos padrões de coliformes fecais, ou seja, que deixa a água imprópria para consumo. Deve ser realizada regularmente, para que se evite o consumo, utilização ou fornecimento de água contaminada. (CETESB, 1997)

No trabalho de campo, em conversas informais, foi possível perceber que já houve coleta da água do Rio Itinga para análises. Entretanto, não se encontrou registros em órgãos oficiais ou em pesquisas particulares.

Para determinar a potabilidade da água, vários testes são realizados para identificar grupos de microrganismos indicadores específicos. Quando são detectados na água microrganismos indicadores de contaminação fecal isso indica que a água está entrando em contato com fezes humanas ou de animais de sangue quente e consequentemente pode indicar presença de patógenos, pondo em risco a saúde do consumidor daquela água (TORTORA et al., 2006).

O grupo dos coliformes pertence à família Enterobacteriaceae, sendo exemplos deste grupo os gêneros Klebsiella, Escherichia, Enterobacter e Citrobacter. Essas bactérias se apresentam em bastonetes Gram-negativos, não formam esporos, são aeróbias ou anaeróbias facultativas e fermentam lactose, produzem ácido, gás e aldeído, na temperatura média entre 35ºC à 37ºC no período de 24 a 48 horas (FUNASA, 2005).

Os coliformes termotolerantes indicam contaminação fecal, eles estão presentes em fezes de animais de sangue quente e também de humanos. A principal bactéria que representa o grupo dos coliformes fecais é a Escherichia coli que compõe uma grande parte da população da microbiota intestinal dos humanos, além de possuir características morfofisiológicas de coliformes totais elas ainda conseguem fermentar a lactose à 45ºC e seu habitat é exclusivamente de origem intestinal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).

Para recursos hídricos, vale salientar que a presença de coliformes totais deve ser relatada de acordo com o tipo de água analisada. Se a mesma sofre o processo de desinfecção, os coliformes totais bem como os fecais devem estar ausentes (REGO et al., 2010).

A ficocianina é um pigmento comum das cianobactérias e um dos mais abundantes constituintes da Spirulina platensis, que é uma cianobactéria gram-negativa filamentosa, fotoautotrófica, e não-fixadora de nitrogênio. Vem sendo estudada por possuir várias propriedades, incluindo antioxidantes, hepatoprotetoras, anti-inflamatórias, antialérgicas e até anti-câncer. As cianobactérias são microalgas fotossintetizantes (BACHSTETTER et al.,2010; CHEONG et al., 2010) e possuem específicos pigmentos, dentre eles, carotenoides, clorofila e biliproteínas, os quais conferem diferentes propriedades funcionais (BOUSSIBA; RICHMOND, 1979; CHEONG et al., 2010). A Spirulina platensis possui ficobilissomas, pigmentos de complexo proteicos, compostos principalmente por polipeptídeos chamados ficobiliproteínas. As duas ficobiliproteínas mais importantes presentes nesta microalga são a ficocianina e aloficocianina, com atividade antioxidante, sendo que a ficocianina, é o principal componente do extrato aquoso da Spirulina platensis (BERMEJO et al., 2008).

Em estudos realizados por Patel et al. (2005), sobre a quantidade dos pigmentos presentes em cianobactérias (exceto clorofila), foi constatado que a quantidade do pigmento ficocianina era muito superior (acima de 75%) em relação aos outros pigmentos. Devido a isso, estudo das cianobactérias a partir de análises desse pigmento apresenta potencial viabilidade para o monitoramento desses organismos em água. O monitoramento do desenvolvimento e proliferação das cianobactérias em águas continentais é uma ação relevante, devido à liberação de toxinas por algumas espécies deste grupo de microrganismos. Essas toxinas, acima de determinadas concentrações, podem causar efeitos dermatotóxicos, neurotóxicos e hepatotóxicos aos seres vivos. Com frequência, encontram-se publicações relatando também a clorofila a como um parâmetro para estimativa de biomassa fitoplanctônica. Esse pigmento encontra-se presente em todos os organismos fitoplanctônicos e, em alguns casos (principalmente em condições de concentração elevada), não apresenta confiabilidade na estimativa de uma elevada densidade de cianobactérias encontrada nos corpos hídricos.

A ficocianina pode ser subdividida em dois tipos, de acordo com a origem desse pigmento nos microrganismos: C-Ficocianina (oriunda de cianobactérias) e R-Ficocianina (oriunda de algas vermelhas/ rodófitas), sendo as rodófitas praticamente exclusivas de ambientes marinhos, enquanto as cianobactérias são abundantes em ambientes de água doce.

No aspecto clínico, a ficocianina tem sido apontada em estudos de antioxidante eficiente e anti-inflamatório. Além disso, possui aplicações em marcador biomédico em pesquisas. No aspecto comercial, esse pigmento é utilizado em alimentos (sorvetes, doces e refrescos), além da utilização em cosméticos. Por apresentar certas propriedades, a saber, fluorescência e solubilidade em água, pode ser usada para um indicador na presença de cianobactérias nos corpos hídricos. Na estrutura das cianobactérias, a ficocianina está localizada no hialoplasma, sendo necessário o rompimento de sua parede celular para disponibilizar o pigmento no meio e realizar a análise da solução. Para o processo de ruptura celular, diversos procedimentos são relatados, sendo tratamento enzimático, congelamento/descongelamento e ruptura sônica.

Saneamento Básico

A população da Reserva da Jaqueira é composta por aproximadamente 110 indígenas pataxós, pertencentes a 36 famílias. As famílias residem em casas específicas à sua cultura (Kijeme), e dispõem de luz elétrica. Há uma escola nesta reserva e uma unidade básica de saúde para o atendimento básico. Casos de urgências e emergências, assim como de maior complexidade são tratados nos serviços da rede de saúde do município, fora da aldeia. A religião é predominantemente evangélica.

Constatou-se que o esgotamento sanitário se dá pela utilização de sanitários externos ligados a fossas rudimentares. Dados do último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) apontam que, os domicílios da Reserva da Jaqueira despejam os efluentes em fossas sépticas. Valas, rios e outros não constam nos registros. Segundo Carlos Junior (2014), apenas 19% dos domicílios indígenas em todo o país dispõem de um banheiro dentro dos kijemes. No entanto, muitos ainda defecam fora de suas casas, no “mato” ou latrinas. Isto é, as aldeias indígenas praticamente não dispõem de infraestrutura sanitária adequada e, a realidade da Aldeia da Jaqueira é similar à de outras aldeias do país.

Monken e Barcellos (2005) descrevem território como um termo polissêmico que trata de uma categoria interdisciplinar. Nesse sentido, território é entendido por diversas nuances e cada abordagem permite uma definição, não somente em escalas geométricas, mas também com olhares variados. Para Gil (2008) o modo como o ser humano vê, pensa, imagina, povoa e representa o ambiente natural que o cerca é infinitamente variável.

As visitas para esta reserva permitiram ao estudo, uma espécie de integração entre teoria e prática proporcionando um aprofundamento sobre a relação, saúde, território e ambiente. Pouco a pouco, observando a rotina dos indígenas, de sua forma de organização, de como eles expressam e tentam passar sua forma de cultura, assistindo as suas apresentações diárias da história da aldeia e de sua cultura para os turistas, foi possível compreender suas necessidades, anseios para o futuro, preocupação para os mais jovens, modo de viver e como sobrevivem sob suas condições de saúde, saneamento básico e subsistência. Foi possível observar que as casas não têm um sistema de captação de água da chuva, e se utilizam basicamente de um poço artesiano para fazer comida e higiene pessoal, como lavar o rosto ou escovar os dentes. Há um banheiro comunitário para que todos possam ter o banho, e um pouco menos da metade das casas, utilizam fossa séptica (16 fossas sépticas das 36 casas existentes na reserva).

É importante salientar que este tipo de fossa rudimentar, não funciona como forma de evitar a contaminação das águas superficiais e subterrâneas e também do solo (COSTA; GUILHOTO, 2015). Foi observado em algumas casas o esgoto a céu aberto. Essa condição proporciona odor desagradável e acúmulo de resíduos e a proliferação de insetos. Segundo Costa e Guilhoto (2015), a inexistência de tratamento do esgoto sanitário doméstico traz consequências fatais para a população e a saúde é citada como a principal variável afetada. As doenças feco-orais, dentre elas a diarreia, são consequências da falta de tratamento de esgoto, seja rural ou urbano (COSTA; GUILHOTO, 2015). Todos os problemas que surgem da morbidade e também da mortalidade advindas da diarreia são, e sempre serão, um problema de saúde pública. As doenças causadas pela diarreia são a segunda causa de morte entre as crianças menores de cinco anos.

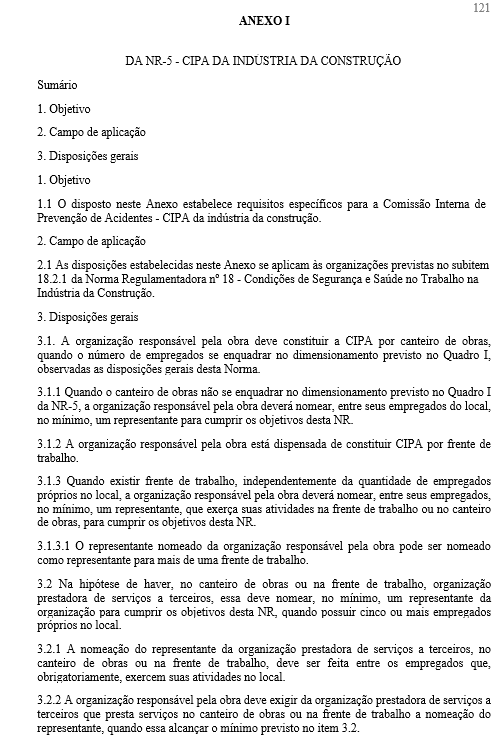

FIGURA 05: Fossa séptica em um kijeme, e o poço artesiano que abastece toda a reserva da Jaqueira. FONTE: Autor.

O surgimento e diarreia se determina pela suscetibilidade do organismo infantil e exposição aos enteropatógenos, condicionados a água tratada, saneamento ambiental e de como está sendo tratada a questão nutricional da criança. Diversos agentes etiológicos podem ser responsáveis pelo surgimento do quadro de gastroenterite, sendo o rotavírus o principal deles (MENEGUESI et al., 2015). Percebe-se que os indígenas pataxós da Aldeia da Jaqueira estão vulneráveis quanto ao saneamento básico. Esse aspecto ambiental precário tende a produzir um reflexo nocivo no estado de saúde dos indivíduos e na população. Esses dejetos sem uma destinação adequada levam a contaminação da água para consumo. Segundo Simões et al. (2015), coliformes são encontrados tanto nas fezes quanto no meio ambiente, devido ao acúmulo de matéria orgânica e de sedimentos que promovem o seu desenvolvimento. Segundo Raupp et al. (2017), o perfil de saúde da população indígena no Brasil está estreitamente relacionado à precariedade da infraestrutura básica nos domicílios. Consequência disso é a gastroenterites nas crianças. A diarreia em crianças de origem indígena responde por metade das internações hospitalares e mais da metade de mortes em menores de um ano, estando bem acima da média nacional (34,16%). Abaixo a tabela demonstra as médias por regiões.

Tabela 02. Taxa de mortalidade por diarreia em crianças menores de 1 ano segundo regiões geográficas brasileiras, 2009. FONTE: Bühler (2009).

O estudo de Oliveira et al. (2018) também aponta as doenças infecciosas e parasitárias, como importante causa de morbimortalidade. É notório que as condições sanitárias inadequadas têm efeito direto sobre a saúde, tendo como desfecho o aumento da incidência e prevalência de doenças diarreicas, parasitoses intestinais, doenças oculares e doenças da pele (SIMÕES, 2015; PENA; HELLER, 2008).

Segundo a Política Nacional de Atenção dos Povos Indígenas, a melhoria do estado de saúde da comunidade indígena não ocorre pela simples transferência para eles de conhecimento e de tecnologias da biomedicina. Contudo, estratégias de educação, prevenção e promoção devem ser adequadas ao contexto local (BRASIL, 2002). Assim, a disponibilidade de saneamento básico é um determinante na prevenção de doenças, para a promoção e proteção da saúde indígena. Uma vez que o saneamento está sem as adequações

para uso, fatalmente prejudique a situação de saúde precária nas comunidades indígenas e, consequentemente, o crescimento de doenças parasitárias. O que se viu na Aldeia da Jaqueira, referente ao saneamento, é um fator a ser desenvolvido com a comunidade que ali reside e projetos mais eficazes com o serviço de saúde. O que leva a importância de conhecer e entender a diversidade cultural dos povos indígenas, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas sem deixar de respeitar seus sistemas tradicionais de saúde para maior compreensão em ações preventivas de agravos, e principalmente, promoção da saúde.

Aplicação das alternativas ambientais através das análises de produção da Reserva da Jaqueira.

Feita as análises de recursos hídricos e saneamento básico da aldeia, desenvolveu-se o próximo passo a ser dado para apresentar as alternativas, onde entram os conceitos de gestão ambiental.

Oferecer um tipo de serviço a um grupo que tem seu próprio sistema requer sensibilidade para atender suas demandas sem se distanciar da realidade que se vive, tanto para quem oferece quanto para quem é oferecido. Neste caso, de que maneira deve se atender as necessidades de um grupo que preza o conservadorismo e tradicionalismo cultural como pilar de sustentação para seu meio? Se a intenção é preservação do meio ambiente e conservação do capital natural que está disponível, a intenção é de entender como eles projetam este objetivo para adaptar ideias que sejam palpáveis para eles. Isso leva a uma pequena modificação nas contribuições da gestão ambiental, agrupadas por Groenewegen e Vergragt (1991), que atuam em três esferas: a primeira, produtiva; a segunda estratégica e a terceira da inovação. Embora sejam essas as esferas, normalmente em alguns estudos e artigos sempre se inverte a inovação com a estratégica, no intuito de consolidação de um produto que for a apresentado. Porém, quando se apresenta uma alternativa após um estudo analisando onde se pode aplicar, entende-se que é uma inovação.

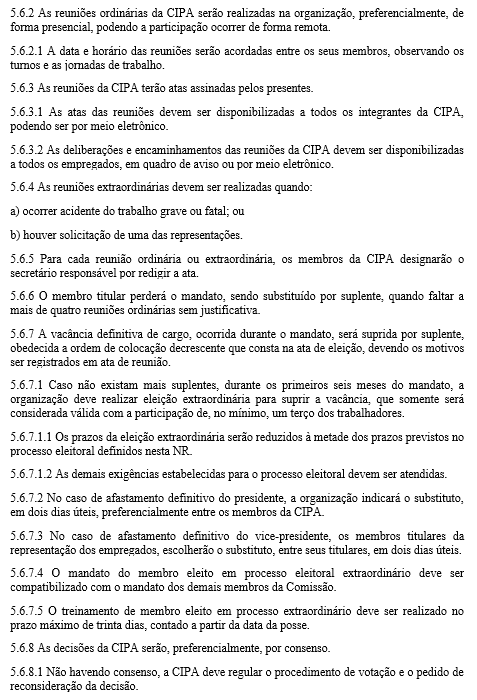

Segundo Groenewegen e Vergragt (1991), a esfera produtiva faz uma intervenção no controle das regulamentações pelos diferentes setores da organização, além de elaborar e implantar as ações ambientais. Adaptando para o meio social da Reserva da Jaqueira, significa avaliar quanto se consome do recurso hídrico, quanto se produz de resíduo sólido para buscar um reaproveitamento, entender os desperdícios para evitá-los, avaliar a quantidade de precipitações para saber se é possível aproveitar água da chuva para economia de água. Tudo isso para conduzir à esfera estratégica, onde a gestão ambiental vai fornecer avaliações sobre os potenciais de desenvolvimento e sobre as restrições ambientais emergentes, resultantes da regulamentação imposta, ou seja, se é possível fazer o que está proposto e até onde isso pode levar, para que uma possível implementação não torne a execução algo não possível de cumprir e fique em desuso. Isso torna todo o esforço perdido e resulta em prejuízo financeiro, temporal, e intelectual, pois em um projeto é investido tempo para elaborar, dinheiro aplicado e estudo para formular a teoria. Corazza (2003), define que, na esfera da inovação, a gestão ambiental aporta um auxílio técnico duplo: de um lado, acompanhando os dispositivos de regulamentação e das avaliações ecotoxicológicas de produtos e emissões a serem respeitados; de outro, auxiliando a definir projetos de desenvolvimento (de produtos e tecnologias). O que significa o desenvolvimento das ideias aplicadas, para acompanhar onde elas estão sendo inseridas e se podem desenvolver outras adaptações para customizar mais ainda com os costumes e cultura da aldeia. A figura (06), ilustra como seria esse processo acompanhado da análises na aldeia, acompanhado das esferas de gestão ambiental.

FIGURA 06: Aplicação da alternativas de gestão ambiental utilizando processos de gestão através de esferas. FONTE: Autor

Desenvolvimento de educação ambiental

O processo de sustentabilidade e manutenção do capital natural passa por pilares que sustentam essa teoria, desde a literatura que comprova a sua eficácia, a disciplina para respeitar o tempo de uso de cada ativo que aquele território oferece em matéria prima, mas um fator que abarca todos esses outros pilares pode se chamar de ensino e aprendizagem.

A Educação Ambiental é uma metodologia atuante em conjunto, que todos os envolvidos tem o papel de atores principais do processo de ensino e de aprendizagem que se desenvolve como um ciclo, que torna cada um destes agentes como ativo, participativo e fiscalizador. Uma vez que é entendido que cada um pode diagnosticar problemáticas, buscar soluções, obter resultados com cumprimentos de metas, e inclusive podendo preparar outros cidadãos como agentes transformadores, por meio do desenvolvimento de habilidades e competências e pela formação de atitudes voltadas ao meio ambiente, através de uma conduta ética, para o exercício da cidadania, será entendido que a educação ambiental cumpriu o seu papel. Philippi Jr et al (2002, p. 42) argumenta:

De fato, meios já existem, mas falta, evidentemente, mais educação: educação do empresário, para que não despeje o resíduo industrial nos rios; educação dos investidores imobiliários, para que respeitem as leis de zoneamento e orientem os projetos de modo a preservar a qualidade de vida do povo; educação dos comerciantes, para que não se estabeleçam onde a lei não permite e comprovem a conivência de autoridades públicas para a continuação de suas práticas ilegais, educação do político, para que não venda leis e decisões administrativas, para que não estimule nem acoberte ilegalidades, para que não faça barganhas contra os interesses do povo; educação do povo, para que tome consciência de que cada situação danosa para o meio ambiente é uma agressão aos seus direitos comunitários e agressão aos direitos de cada um.

A Reserva da Jaqueira, possui uma escola que tem em seu currículo escolar os conceitos de cultura indígena e basicamente as questões ambientais param muito no teórico, devido ao sistema de ensino que cede ao regramento da BNCC2. É natural que surjam alguns projetos avulsos para que haja o incentivo aos cuidados da natureza em si, mas até onde esses projetos alcancem uma forma prática em forma de atuação? A atribuição de responsabilidades sem uma metodologia ou linha de raciocínio básico para atingir os objetivos torna a causa em si algo sem sentido, ou seja, o agente até tem a boa vontade de fazer e aprender, mas sem um sentido prático da questão, desmotiva e se desprende do que tanto se busca nesse parâmetro.

2A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. FONTE: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/

Alinhados com um ensino eficaz, de maneira alternativa, apresenta-se necessário um grupo que cumpra regras para nortear toda uma comunidade a um objetivo centralizado. Se a escola pode fazer o papel de prestar o serviço de educação ambiental para que cada um faça o seu dever com a sociedade, uma espécie de grupo que faça valer essas regras e instrua as pessoas como fazer mostra que a prática é necessária para preservação e conservação do meio ambiente.

A era do conhecimento nos proporcionou dividir experiências seja onde o estudante estiver, ao menos em teoria audiovisual, podemos ter noções de como se comportam algumas culturas, cooptar algumas ideias e anexar em outras para ter alternativas eficazes (o próprio estudo deste trabalho trata sobre isso), mas tudo isso tem um preço, que é a produção sem escala de equipamentos, industrialização, crescimento populacional, urbanização em massa, tudo para prover linhas de comunicação, seja para criar ou modernizar, sem contar a produção de resíduos sólidos, pois a cada mudança, algo é deixado para trás.

Não restam dúvidas de que o nosso sistema descontrolado de produção em massa pode destruir toda a vida do nosso planeta e alguns autores chegam a falar que podemos chamar esse período que enfrentamos de era do Exterminismo (GADOTTI, 2005). Tudo que houver produção industrial remete a destruição da natureza em alguma forma, pela utilização da água em excesso, pela degradação do meio ambiente para construção de fábricas, uso de energia elétrica não renovável, produtos químicos para customizar a matéria prima, entre tantas trocas de matéria e energia que o meio ambiente perde sempre. Por esse motivo, já é um consenso entre os ambientalistas, ecologistas e naturalistas que quando falamos do planeta Terra devemos necessariamente fazer uma ligação entre todos os diferentes “fragmentos” que a compõem e pensar em um grande e complexo sistema de teias e redes de interconexões, um verdadeiro organismo vivo (GADOTTI, 2005).

Assim entendemos que todos os seres vivos deste planeta estão conectados com a natureza, seja de maneira individual ou coletiva, e tudo que fazemos contra a natureza impacta de maneira imediata em nosso território. Sob esses fatores, a necessidade de uma forma de sistema que conduza os usos e costumes de um meio social a esta conservação e preservação do capital social é imprescindível.

A escola pode atuar como membro principal, elegendo seus componentes para esse tipo de serviço. Seria similar ao Sistema da CIPA3 regulamentada pelo NR-5(ANEXO 01). Obviamente que, como seria um papel feito por crianças e adultos, de maneira voluntária e instrutiva na prática, apesar de ter metas e objetivos, não necessitaria de um órgão regulamentado, nem todas as burocracias como existe em uma empresa privada, afinal, a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) é um grupo que trabalha com prevenção de acidentes e bem estar dos funcionários. Este grupamento proposto como alternativa de gestão ambiental seguiria os moldes para sua aplicação in loco voltadas ao meio ambiente, como uma adaptação do modus operandi numa forma de interação dos pais, alunos e professores.

São ideias que não precisam destinar recursos para execução, não há necessidade de desperdício de materiais físicos, nem tampouco se tornaria um projeto perdido, mesmo por quê, estaria em uma atividade extra classe na escolar, envolveria pais e professores em uma atividade de interação e consciência social. Um organograma simples formado de presidência e vice presidência com pais e professores revezando neste “cargo” , e os alunos com suas atribuições de fiscalização do que está sendo feito para melhorar o meio ambiente, com atividades de reciclagem, uso correto na coleta de resíduos sólidos, métodos eficazes de captação da água da chuva para plantio, limpeza ou em caso de filtragem para uso com alimentos. Com afazeres e projetos internos de baixo ou nenhum custo, prevalece a criatividade dos alunos tanto individual quanto coletivamente. Moacir Gadotti em seu artigo “A questão da educação formal/não-formal. Seminário Direito à educação: solução para todos os problemas ou problema sem solução”, comenta:

O movimento se sustenta na consciência de que para evitar a escassez de recursos naturais e evitar as tensões sociais e o sofrimento dos seres humanos, urge a necessidade de criarmos um novo paradigma social no qual deve haver uma nova concepção do homem, que está consciente da sua inserção no cosmos e, por esse motivo, expande sua consciência questionando o sentido da vida que, por sua vez, não está separado do sentido da Terra (GADOTTI, 2005).