REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ra10202503181038

Denize Abreu Soares1, Daizy Abreu Soares1; Deyze Abreu Soares1; Diesa Alinny Martins Cabral Santos1; Andressa Rayane Viana Barros1; Joana Kárita Lopes Abreu Garcia2; Caio Eduardo Ribeiro Silva3; Pedro Henrique Abreu Garcia3 Brenda Layssa Silva Braga4; Lidiane Andréia Assunção Barros5

Resumo

Objetivo: elencar os conhecimentos necessários para a prática clínica do enfermeiro no Acolhimento com Classificação de Risco Pediátrico e identificar os sinais e sintomas mais presentes na prática clínica da ACCR. Método: trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Foram utilizadas evidências científicas publicadas sobre a temática a partir da busca nas bases de dados a BVS e no Portal de periódicos da CAPES, tendo como critérios de inclusão: artigos disponíveis por completo, na língua portuguesa, com abordagem relacionada à temática e que foram publicados entre os anos de 2012 e 2022. Resultados: Foram selecionados 15 artigos para compor a revisão e, após da análise dos mesmos, foi possível elencar três categorias sobre a temática: Papel do enfermeiro no ACCR; Conhecimentos e habilidades do enfermeiro na atuação no acolhimento com classificação de risco em pediatria e sinais e sintomas mais presentes na prática clínica da ACCR. Conclusão: O enfermeiro é o profissional indicado para executar o ACCR, cabendo-lhe aplicar seus conhecimentos e habilidades para desempenhar seu papel regulador nas portas de entrada das emergências. Para efetivar o ACCR na prática clínica o enfermeiro precisa atuar como protagonista, sendo capaz de gerenciar, solucionar dúvidas, liderar, criar protocolos, planejar recursos físicos e materiais, comunicar-se por meio da escuta qualificada, tomar decisões, ser proativo, comprometido, ter sensibilidade e criatividade.

Palavras-chave Acolhimento; Classificação; Criança e Enfermeiro.

1 INTRODUÇÃO

O processo de reformulação das Políticas Públicas de Saúde no Brasil culminou na implantação de vários protocolos a fim de organizar os níveis de atenção em saúde do país. No entanto, a baixa cobertura e resolutividade dos níveis primário e secundário de atenção em alguns municípios resultou na superlotação dos níveis terciários, ou seja, nos hospitais de Urgência e Emergência. O excesso de procura por essas unidades tem gerado problemas como longas filas, descontentamentos diversos, precarização do atendimento e insuficiência no quantitativo de profissionais e de estrutura física para atender a grande demanda (RODRIGUES, 2014).

Nesse cenário, torna-se primordial alterar o processo de trabalho em saúde, com a finalidade de organizar a demanda de pacientes que procuram as unidades de urgência e emergência no Brasil. A Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde (MS) tem como diretriz operacional o acolhimento associado à classificação de risco, que tem por finalidade garantir a humanização da assistência de saúde, expandir o acesso e prestar um atendimento acolhedor e resolutivo. Assim, representa uma das intervenções com potencial decisivo para reorganizar o atendimento dos serviços de urgência e implementar a produção de saúde em rede (BRASIL, 2004; ACOSTA et al., 2012; HERMIDA, 2018).

Segundo Duro (2014), o sistema de triagem ou Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) nos serviços de emergência deu-se início a partir das necessidades de alguns países, como Austrália e Canadá, com intuito de resolver o problema de superlotação nesses tipos de atendimentos, e de adaptar o seu sistema de saúde com a demanda de procura e necessidade dos usuários com os recursos disponíveis, garantindo assim um funcionamento eficiente desses sistemas.

O sistema de classificação de risco foi desenvolvido para viabilizar a avaliação do grau de urgência do paciente e estipular o seu tempo médio da espera, e, desse modo, possibilitar o encaminhamento mais rápido dos pacientes para a área de atendimento adequada (FITZGERALD et al., 2010).

Entendido como um dispositivo tecnológico referente a intervenção, o Acolhimento e Classificação de Risco se baseia na escuta qualificada, formação de vínculo, garantia do acesso com responsabilização, resolutividade da assistência de saúde, bem como pela priorização no atendimento para os pacientes mais graves. Em virtude disso, refere-se a uma forma de reorganizar o processo de triagem, na qual abandona-se a sistemática por ordem de chegada e passa a ser segundo a necessidade e individualidade de cada paciente (HERMIDA, 2018).

A classificação deve ser realizada com base nas queixas do paciente e nas observações de profissionais qualificados. E deve ser, também, aplicada de acordo com protocolos pré-estabelecidos, garantindo assim uma uniformidade do atendimento, buscando então respeitar os três pilares da saúde: universalidade; integralidade; e igualdade (CAMILO, 2019).

Nesta lógica, pode-se utilizar o Protocolo de Classificação de Risco, com a finalidade de identificar os pacientes que demandam atendimento imediato e reconhecer aqueles que podem aguardar em segurança o atendimento, baseando-se em diferentes níveis de prioridade da assistência, considerando a estrutura física, organização profissional e tecnológica adequada (BRASIL, 2004; ACOSTA et al., 2012).

Dessa maneira, é imprescindível que todos os profissionais de saúde realizem o acolhimento do paciente e sua família, no entanto, ressalta-se que a atividade de classificação de risco deve ser atividade exclusiva ao enfermeiro (HERMIDA, 2018). O enfermeiro é considerado o profissional mais indicado a realização do ACCR no Brasil, devido ao caráter da sua formação técnica e generalista, e está regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) como atividade privativa do enfermeiro, na Resolução COFEN nº 661/2021. Essa resolução ressalta que o enfermeiro que prestar a assistência segundo a classificação de risco deverá ser capacitado especificamente para o protocolo que a sua instituição de saúde utilizará (COFEN, 2021; VERAS et al., 2015).

O ACCR, deve ser realizado com todos os pacientes, sem discriminação de idade, sexo ou fatores socioeconômicos. Contudo, ao atender grupos mais vulneráveis às doenças e à hospitalização, como as crianças, requer que a equipe de saúde atue de forma oportuna e eficácia para minimizar os riscos de morte (LIMA et al., 2012).

As altas taxas de morbimortalidade na infância apresentam-se como uma oportunidade para o desenvolvimento de estratégias dirigido à redução do risco de agravos ou morte entre crianças e adolescentes, nos serviços de saúde (VERAS et al., 2019).

Segundo dados do DATASUS, no ano de 2019, registrou-se 1.266.951 casos de atendimentos de média e alta complexidade com especialidade em pediatria. Alia-se a essa realidade a superlotação dos prontos-socorros brasileiros, tendo entre suas causas principais os problemas organizacionais como, o atendimento por ordem de chegada sem estabelecimento de critérios clínicos, o que pode acarretar graves prejuízos aos pacientes. Com o aumento dessa demanda, torna-se visível a desordem entre a oferta e a procura por atendimento nesses serviços, tornando fundamental a reorganização do processo de trabalho (AMTHAUER; CUNHA, 2016; SOUZA et al., 2011; DATASUS, 2019; SILVA et al., 2020).

Diante o exposto, torna-se evidente que o ACCR é uma tecnologia necessária para assegurar o fluxo oportuno na urgência e emergência, na qual os serviços de saúde são focados no sujeito e suas necessidades, podendo auxiliar no melhor atendimento aos pacientes, principalmente ao público pediátrico.

Assim, busca-se levantar quais são os conhecimentos necessários para que os enfermeiros brasileiros realizem o acolhimento com classificação de risco pediátrico? Quais os sinais e sintomas são mais identificados no Brasil?

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

2.1- Percurso da saúde pública no Brasil

O Brasil é reconhecido por apresentar um sistema de saúde pública estruturalmente divergente dos demais países, pois se propõe a promover um atendimento completo e sem restrições à sua população, de forma universal e igualitária (BRASIL, 1990). Porém, tais pressupostos enfrentam condições que restringem a plenitude das ações em virtude das restrições orçamentárias, além disso, o sistema de saúde opera de forma congestionada, atendendo a uma demanda maior que sua capacidade (DURÃES, 2018).

A partir da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), a gestão pública na área da saúde vem adotando gradualmente suas diretrizes e princípios, que visam ofertar atendimento digno e responsável a toda a população brasileira (ELIAS, 2011). Assim, para aprimorar o SUS, vem sendo implementadas as Redes de Atenção à Saúde (RAS), compreendidas como arranjos organizativos dos pontos de atenção à saúde, constituídos por serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas e que se articulam com objetivos comuns, por meio de ações conjuntas e interdependentes, visando ofertar uma atenção contínua e integral a população (MENDES, 2011).

Dentre as redes de atenção já instituídas, está inclusa a Rede de Atenção às Urgências (RAU), que recomenda o atendimento aos pacientes com quadros agudos em todos os serviços de saúde vinculados ao SUS, resultando no atendimento da demanda ou transferência de forma responsável para serviços de maior complexidade (BRASIL, 2011). A RAU objetivo articular e integrar todos componentes da atenção à saúde, visando ampliar e qualificar o acesso, visando a humanização e integralidade nas situações de emergência, de forma ágil e oportuna (MARQUES, 2014).

Após implementação da RAU, foram sendo implementados alguns componentes já instituídos anteriormente, mas que funcionavam de maneira independente, e foram sendo instituídos outros componentes para integrar a RAU (BRASIL, 2011). Desta forma, a RAU é constituída pelos seguintes componentes: promoção, prevenção e vigilância à saúde; atenção básica; atenção domiciliar; Força Nacional de Saúde do SUS; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com centrais de regulação médica; Sala de Estabilização; Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços 24 horas; e Atenção hospitalar.

O componente Promoção, prevenção e vigilância em saúde insere-se na RAU para fomentar ações de saúde e educação permanente, que estejam focadas na vigilância e a prevenção das violências e dos acidentes, das lesões e mortes no trânsito e nas Doenças Crônicas Não Transmissíveis, além de desempenhar ações intersetoriais, que incitem a participação social para a promoção da saúde, prevenção de agravos e vigilância em saúde (BRASIL, 2011).

O componente Atenção Básica configura-se como ordenador da RAU, em razão de ser responsável pelo primeiro atendimento e acolhimento às urgências e emergência na maioria dos casos, cabendo-lhe a implantação de Acolhimento e Avaliação de riscos e vulnerabilidades, fortalecimento do vínculo e responsabilização. Além disso, a Atenção Básica visa articular os outros pontos de atenção, assegurando a descentralização e capilaridade do cuidado ofertado (BRASIL, 2011).

A Atenção Domiciliar é o componente da RAU que compreende um conjunto de ações integradas e articuladas, com vistas a integrar as demais redes de atenção, e executa ações de promoção à saúde, prevenção e manejo dos agravos, efetiva medidas para reabilitação e propicia o prosseguimento dos cuidados prestados no âmbito domiciliar (COELHO, 2009).

A Força Nacional do SUS (FN-SUS) foi vinculada à RAU para assegurar a integralidade na assistência em situações de risco ou emergenciais, visando instrumentalizar o auxílio rápido nestas situações por meio de atendimento médico especializado e apoio logístico. No rol de situações atendidas pela FN-SUS estão as catástrofes, que atinjam múltiplas vítimas, e em condições de calamidade, tais como enchente, incêndio, desabamento, epidemias e pandemias (BRASIL, 2011).

Dentre os componentes integrantes da RAU já existentes e que foram sendo aprimorados, destaca-se o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), que é acionado quando o usuário realiza uma ligação telefônica ao ramal 192, sendo, por conseguinte, encaminhado para intervenção dos profissionais que compõem a Central de Regulação das Urgências. O SAMU 192 tem como intuito ordenar o fluxo assistencial, disponibilizar atendimento precoce e resolutiva, e transporte adequado para o resgate de usuários, utilizando veículos tripulados por equipes treinadas e capacitadas (BRASIL, 2012; BRASIL, 2011).

A sala de estabilização é o componente da RAU que visa garantir a assistência 24 horas aos pacientes urgentes que demandam atendimento rápido em um local adequado, e deve estar vinculada a uma unidade de saúde e aos outros níveis de atenção, tais como o SAMU, para que seja feito o encaminhamento via Central de Regulação, em contato com os demais pontos de atenção à saúde, quando houver necessidade (BRASIL, 2011).

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) são caracterizadas como unidades fixas para atendimento de urgência e emergência de média e baixa complexidade, visando acolher os pacientes e intervir em sua condição clínica, a fim de diminuir a superlotação das portas hospitalares de urgência. As UPAs constituem uma estrutura de complexidade intermediária entre a Atenção Básica e a Atenção Hospitalar (BRASIL, 2017; SILVA; SANTOS, 2014).

As Portas Hospitalares de Urgência são o componente da RAU caracterizadas como serviços que prestam atendimento ininterrupto às demandas espontâneas e referenciadas de urgências, sejam elas de natureza clínica, cirúrgica, de saúde mental, obstétrica ou pediátrica. Ressalta-se que as portas hospitalares de urgência demandam a implantação de protocolos, a exemplo do protocolo de ACCR, para viabilizar o melhor fluxo na identificação dos pacientes segundo o grau de sofrimento ou risco de morte, e priorizar o atendimento àqueles que necessitem de atendimento imediato (BRASIL, 2011; BRASIL, 2013).

2.2 – Acolhimento com Classificação de Risco

Define-se acolher como o ato de hospedar, receber, mas também de dar ouvidos, dar crédito a alguém ou alguma coisa (AURÉLIO, 2010). A referida definição pode ser aplicada no processo de admissão do paciente que chega às unidades, buscando entender suas necessidades, escutar suas dúvidas ou queixas e não somente ouvi-lo enquanto são realizadas outras atividades (LIMA, 2011).

O acolhimento é uma das diretrizes éticas da Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS no Brasil. Em documentos oficiais, é definido como a recepção do usuário no serviço de saúde, apresentado como a responsabilização dos profissionais pelos pacientes, a escuta de qualidade de suas queixas e angústias, a inserção de limites, sempre que necessário, a garantia de um cuidado resolutivo e a organização com outros serviços para continuidade do cuidado (GARUZI, et al., 2014).

Vários estudos apresentam o acolhimento sob diferentes perspectivas, de forma que pode ser compreendido como uma etapa do processo de trabalho, que pode ser realizada em um espaço físico pré-estabelecido e por meio de uma equipe selecionada para atender à demanda da população, ou pode ser considerado como uma “relação de ajuda”, em que os usuários são os que procuram ajuda, sendo conjuntamente “objetos e agentes da ação”, pois opinam e tomam decisões (GARUZI, et al., 2014).

O acolhimento é uma estratégia de reorganização do serviço de saúde, que visa alterar o foco da doença para o doente, fomentar o trabalho da equipe multiprofissional e garantir o acesso universal aos serviços de saúde, tornando-se mais resolutivo em relação aos problemas ou necessidades de saúde. Além disso, o acolhimento propicia uma relação de confiança entre os usuários, profissionais de saúde e os serviços, promove a humanização na assistência e estimula à capacitação dos profissionais, (PEREIRA, 2019).

Com vista a suprir a necessidade de organização da fila de espera nos serviços hospitalares de urgência/emergência, assegurar o atendimento de acordo com o grau de risco elevado e fornecer informações sobre o tempo provável de espera, o HumanizaSUS instituiu o Protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco, associado a diretriz do acolhimento ao sistema de classificação e avaliação de risco (BRASIL, 2009).

Assim, a classificação de risco visa alterar a ordem dos atendimentos, sendo considerada uma ferramenta de atenção à saúde efetiva, pois permite que os usuários sejam atendidos por parâmetros clínicos de gravidade e possibilita identificar quais pacientes não podem aguardar o atendimento em razão do risco de morte, além de prever e informar o tempo de espera para pessoas que não tem este risco (SACOMAN et al., 2019).

A classificação de risco é uma área de atuação da enfermagem que proporciona, além da experiência profissional, a normatização no atendimento com amplificação da qualidade do serviço de enfermagem, aperfeiçoamento da assistência e o gerenciamento da unidade de saúde. Assim, o Ministério da Saúde ressalta que é dever do profissional enfermeiro, através da consulta de enfermagem, realizar a Classificação de Risco, que resultará na organização dos usuários e do atendimento, com base no nível de prioridade dos casos atendidos (CAMARGO et al., 2018).

Os principais objetivos da classificação de risco segundo o Ministério da Saúde são: avaliar o usuário logo quando este chegar ao pronto-socorro, garantindo assim o atendimento mais humano; descongestionar o pronto-socorro, evitando ou diminuindo assim as superlotações; reduzir o tempo de espera pelo atendimento médico; indicar o local do atendimento primário; encaminhar o usuário para as especialidades que ele necessita, conforme os protocolos; comunicar ao paciente e a família o tempo de espera pelo atendimento (BRASIL, 2004).

Desse modo, o acolhimento com classificação de risco tem por objetivo determinar o tempo hábil para o atendimento, com base na análise situacional de saúde do paciente, fundamentada em protocolos já preestabelecidos, assim sendo considerado uma ferramenta útil para a humanização do atendimento na proporção que a assistência deverá ser feita conforme a complexidade clínica e não pela ordem de chegada ao serviço (BRASIL, 2004).

2.3 – Instrumentos de Classificação de Risco

No mundo, existem vários tipos de protocolos de classificação de risco que são conhecidos por sua eficiência e qualidade, mas também por suas particularidades que os diferenciam e os tornam aplicáveis ou não para um determinado tipo de centro de saúde. Conforme as características de cada tipo de atendimento hospitalar e de cada localidade ou região, é possível indicar um método de triagem mais apropriado à ser utilizado (COUTINHO; CECÍLIO; MOTA, 2012).

Os modelos de protocolos de ACCR são diversos e que podem variar entre níveis de gravidade. Atualmente, os formatos mais aceitos são os cinco níveis por apresentar mais confiabilidade, fidelidade e validade na avaliação das condições clínicas do paciente (NOVAES et al., 2016).

Dentre os modelos de classificação de risco que são mais utilizados nos serviços, destacam-se o modelo Australiano (Australasian Triage Scale – ATS), que foi o primeiro a ser desenvolvido, no início dos anos 70 em Melbourne no Box Hill Hospital. Esse modelo é caracterizado por cinco níveis de classificação dos pacientes em relação a uma escala de tempo de espera de acordo com gravidade, assim um adesivo de identificação da classe é colocado na ficha do paciente para fazer sua identificação. O ATS é um modelo de triagem de cinco pontos, ou seja, ele engloba uma escala de cinco categorias de gravidade, onde cada uma delas especifica o tempo máximo de atendimento e o limite de duração do atendimento, isso significa, ter uma base de quantos pacientes deveriam ser atendidos dentro do tempo estipulado. A avaliação é feita com base em uma combinação de checagens, como os sintomas descritos pelo paciente, sua aparência física e algumas observações fisiológicas. Os sinais vitais são medidos só por meio da observação da necessidade ou quando houver tempo suficiente para fazê-lo sem atrapalhar o sistema como um todo (AUSTRALASIAN COLLEGE FOR EMERGENCY MEDICINE, 2016; SANTOS, 2010).

O modelo Canadense (Canadian Triage Acuity Scale – CTAS) da mesma maneira que o ATS, foi organizado em uma avaliação de cinco pontos, com base no nível básico de atendimento e no tempo máximo para atendimento, assim a avaliação deve ser efetuada num intervalo máximo de 10 minutos desde a entrada do paciente, e deve ter duração de 5 minutos por paciente. É considerado como um dos modelos mais completos, já que se utiliza de uma sequência de problemas base para a avaliação dos pacientes, tendo como mecanismo de entrada uma situação pré-definida (JUNIOR et al., 2014; CAMILO, 2019).

Salienta-se também a utilização do modelo Americano (Emergency Severity Index – ESI), que foi construído em 1999 baseado no modelo australiano e canadense. Assim como os demais, o modelo ESI também utiliza a avaliação de cinco pontos segundo o nível de gravidade, sendo que o ‘Nível 1’ se adequa para pacientes mais graves que devem ser atendidos imediatamente, pois correm risco de vida. O nível 2 tem como tempo máximo 10 minutos e os níveis 3, 4 e 5 não apresentam um tempo máximo específico, ampliando sua atuação para o termo ‘horas’. A avaliação do ESI é baseada em um fluxograma de triagem, onde segue-se uma sequência de perguntas, e de acordo com as respostas, o responsável realiza a classificação do paciente (MENIN et al., 2020; CICOLO, 2018; SANTOS, 2013).

Outro modelo conhecido é o Sistema Español de Triaje – SET que surgiu no ano 2000, foi estruturado e baseado no modelo canadense, estabelecido por cinco pontos de avaliação e numa estrutura de triagem sintomática. O SET é construído por trinta e duas categorias de sintomas e quatorze subcategorias, todas interligadas à 578 motivos clínicos. O seu tempo de triagem não deve ultrapassar mais de cinco minutos e é estabelecido que seja realizado por um profissional treinado e capacitado (MENIN et al., 2020; CICOLO, 2018; BENAVENTE, 2014).

Além dos modelos supracitados, há também o modelo de Manchester (Manchester Triage System – MTS), elaborado em 1994 em cidade homônima na Inglaterra, e encontra-se difundido em vários países da Europa. O MTS trabalha com fluxograma baseado na queixa principal do paciente e é composto por algoritmos e discriminadores que representam os sinais e sintomas. A classificação de risco no MTS começa com a identificação da queixa principal do paciente e a identificação do discriminador. Ao final desta avaliação, os pacientes serão identificados em uma das cinco categorias de criticidade determinadas por cores e tempo de atendimento máximo correspondente (ZACHARIASSE et al., 2017; BRAMATTI et al., 2021; COUTINHO; CECÍLIO; MOTA, 2012).

O MTS é um sistema de administração de risco clínico destinado a garantir os cuidados, que são definidos conforme a necessidade do paciente, em tempo oportuno. O MT estabelece cores que determinam o tempo de espera, portanto, o paciente terá atendimento imediato quando for classificado na cor vermelha; o paciente deve ser atendido em até 10 minutos quando classificado na cor laranja; pode esperar até 60 minutos na cor amarela; pode aguardar atendimento em até 120 minutos na cor verde e pode aguardar 240 minutos na cor azul ou ser encaminhado para outros setores de saúdes. No Brasil utiliza-se o sistema de classificação de risco MTS em diferentes estados brasileiros, sendo o estado de Minas Gerais o primeiro a adotar esse protocolo, no ano de 2007 com a cooperação do Grupo Brasileiro de Acolhimento com Classificação de Risco (GBACR); seguido por alguns municípios como São Bernardo dos campos, Curitiba, São Paulo e em Bacabal, no Maranhão (KANEGANE, 2011; GBACR, 2007; SACOMAN et al., 2019; PEREIRA et al., 2017).

2.4 – Instrumentos de Acolhimento e Classificação de Risco em Pediatria

O acolhimento com classificação de risco na pediatria é uma tarefa desafiadora para os serviços de emergência e urgência, devido a singularidade das crianças e/ou adolescentes, principalmente em relação à limitação na fala o que dificulta a comunicação; como também a variabilidade nos parâmetros dos sinais vitais que sofrem alterações nas diferentes fases do crescimento e desenvolvimento (MAGALHÃES et al., 2018).

A criança está em um processo de crescimento e desenvolvimento acelerado e contém algumas peculiaridades biopsicossociais, necessitando então, de uma abordagem científica diferenciada e própria. Por essa razão, a criança deve ser classificada por tipo e gravidade de suas condições clínicas. Como marco legal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura os direitos da criança e do adolescente em relação às ações em saúde, atendendo-se ao princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, e destaca no seu artigo 11ª a garantia do acesso integral às redes de cuidado, no âmbito do SUS. (BRASIL, 1990; SOUZA et al., 2011).

Alguns instrumentos de classificação de risco em emergência pediátrica vêm sendo implantados em várias realidades, no âmbito nacional e internacional. Baracat (2016) apresentou em seu estudo os instrumentos que são mais utilizados na pediatria, sendo esses: The Paediatric Canadian Triage and Acuity Scale – (PaedCTAS), The Manchester Triage System (MTS), Emergency Severity Index (ESI) e Australian Triage Scale (ATS).

A maioria desses instrumentos são categorizados em cinco níveis de urgência e emergência, e incluem parâmetros fundamentais da resposta pediátrica em agravos agudos. Dentre esses paramentos destaca-se os dados vitais do paciente, como frequência cardíaca, frequência respiratória, nível de consciência, saturação de oxigênio e temperatura corporal, além da queixa principal. Os sistemas PaedCTAS, MTS e ESI possuem fragmentos específicas para a população pediátrica, sendo que um estudo de Green et al. (2012) observou que os sistemas MTS e PaedCTAS apresentam uma melhor confiabilidade e eficácia para aplicação em emergência pediátrica. Vale ressaltar que estes protocolos de classificação de risco não são acessíveis, pois não são disponibilizados de forma gratuita (VAN; MOLL, 2009).

Apenas dois instrumentos de ACCR em pediatria são encontrados na literatura brasileira, o CLARIPED, desenvolvido no Rio de Janeiro em 2013 e o Protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco em Pediatria, que teve sua primeira edição elaborada por Mafra et al. (2008) em parceria com a Secretaria de Saúde de Fortaleza/CE, passou por um processo de validação de conteúdo e aparência realizado por Magalhães (2012) e validação clínica da segunda edição do Protocolo com a prática em 2018 (MAGALHÃES-BARBOSA et al., 2016; (MAGALHÃES, 2016; MAGALHÃES; LIMA, 2018).

O CLARIPED apresenta cinco categorias: Vermelha (emergência), Laranja (muito urgente), Amarela (urgente), Verde (pouco urgente) e Azul (sem urgência). Para realizar a classificação, a sua primeira etapa inclui a aferição de quatro sinais vitais: frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação de oxigênio e temperatura cutânea (escore Vipe), e a segunda etapa corresponde na avaliação de discriminadores de urgência. Cada uma das etapas promove a atribuição de uma cor, na qual deve-se selecionar a de maior urgência para a classificação final. Cada uma das cores equivale a um tempo máximo que o usuário pode esperar pelo atendimento médico e/ao encaminhamento à área de saúde mais adequada à sua condição clínica. Sendo assim, vermelho: atendimento imediato, sala de estabilização; laranja: atendimento em até 10 minutos, sala de observação; amarelo: atendimento até 30 minutos, sala de espera; verde: atendimento até 90 minutos, sala de espera; e azul até 180 minutos, sala de espera. Dessa forma o protocolo sugere que a classificação deve ser iniciada em até no máximo 10 minutos após a chegada e registro do paciente, devendo ser realizada por um enfermeiro e ter uma duração de 2 a 5 minutos (MAGALHÃES-BARBOSA et al., 2016).

O Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco em Pediatria de Fortaleza-Ceará foi lançado em sua última versão no formato de E-book em 2018. O objetivo desse protocolo foi determinar a prioridade de atendimento da criança ou adolescente em situação de urgência e emergência, utilizando cinco cores para realizar a classificação do risco e determinar o tempo para atendimento médico, sendo eles: vermelho, com atendimento médico imediato; laranja com atendimento médico em até 15 minutos, podendo ser reavaliado pela enfermeira a cada 15 minutos; amarelo com atendimento médico em até 30 minutos, podendo ser reavaliado pela enfermeira a cada 30 minutos; verde com atendimento médico em até 60 minutos, podendo ser reavaliado pela enfermeira a cada 60 minutos; e azul com atendimento médico por ordem de chegada ou encaminhamento à unidade de atenção primária, tendo assim a garantia de atendimento (MAGALHÃES, 2016; MAGALHÃES; LIMA, 2018).

3 METODOLOGIA

3.1- Tipo de estudo

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que consiste no método de análise que permite a busca, avaliação e síntese do conhecimento sobre a temática investigada, tento como produto final a resposta a uma pergunta específica sobre o tema, além de permitir a identificação de dificuldades e fragilidades que poderão nortear o desenvolvimento de futuras investigações (DE SOUZA et al., 2017).

3.2 – Etapas do estudo

O estudo foi realizado baseado nas seis fases da revisão na literatura citadas por Mendes; Silveira e Galvão, 2008.

Fase 1: Identificação do tema ou questionamento da Revisão Integrativa.

Nesta etapa foi realizada a identificação do tema “Atribuições da enfermagem para a realização do acolhimento com classificação de risco em pediatria: uma revisão na literatura” e da questão problema: quais os conhecimentos necessários para que os enfermeiros brasileiros realizem o acolhimento com classificação de risco pediátrico? Quais os sinais e sintomas são mais identificados no Brasil?

Fase 2: Amostragem ou busca na literatura científica.

Realizou-se a busca das publicações na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Portal de Periódico CAPES, a partir das seguintes palavras chaves: acolhimento, classificação, criança e enfermeiro. Durante a pesquisa utilizando a combinação das palavras chave utilizando o operador booleano AND (Quadro 1).

Os critérios utilizados para inclusão foram: artigos completos, na língua portuguesa, indexados nas bases de dados mencionadas, relacionados à temática e publicadas nos últimos 10 anos.

Não foram incluídos estudos duplicados nas bases de dados. Foram excluídas pesquisas em outros idiomas, publicadas há mais de 10 anos, e que apresentaram divergência quanto à temática pesquisada em seus resumos e ao longo do texto.

Fase 3: Categorização dos estudos.

Para caracterização dos artigos, foram extraídas as seguintes informações: título do artigo, autores, ano e objetivo. A fim de atender a pergunta norteadora, foram elencadas as informações acerca do percurso metodológico, resultados e principais contribuições da pesquisa para o presente estudo.

Fase 4: Avaliação dos estudos incluídos.

A busca pelos estudos foi realizada inicialmente pela leitura dos resumos dos artigos que correspondiam às palavras-chave, sendo selecionados aqueles que mencionavam fatores pertinentes que respondiam à pergunta norteadora.

Fase 5: Interpretação dos resultados.

A partir da leitura dos resumos selecionados na fase anterior, extraiu-se os estudos que abordavam a temática selecionada. Foi aplicado o método de Análise de Conteúdo para a avaliação dos dados, que propiciou o agrupamento do conteúdo em categorias temáticas. (CAMPOS, 2004). Essa análise de conteúdo foi empregada em três etapas:

- Etapa 1 – pré-exploração do material: foram realizadas leituras flutuantes dos artigos selecionados, com o objetivo de conhecer o contexto e eleger impressões importantes para a construção da próxima etapa;

- Etapa 2 – escolha das unidades de análise: após o contato dos pesquisadores com o material, foram selecionados pensamentos, expressões, frases e parágrafos que se apresentavam constantemente, no objetivo de montar unidades temáticas;

- Etapa 3 – categorização dos estudos: através da leitura aprofundada do material distribuído nas categorias, foram expostos os significados e conclusões abstraídas com a finalidade de construir novos conhecimentos sobre a temática.

Fase 6: Síntese do conhecimento evidenciado nas publicações analisadas ou apresentadas na revisão:

Após leitura profunda do material selecionado, as informações retiradas dos artigos foram disponibilizadas em uma tabela. Na discussão dos dados, foram apontadas três categorias temáticas: Papel do enfermeiro no ACCR; Conhecimentos e habilidades do enfermeiro na atuação no acolhimento com classificação de risco em pediatria e sinais e sintomas mais presentes na prática clínica da ACCR.

3.3 – Processo de seleção dos artigos

Quadro 1- Caracterização da busca nas bases de dados BVS e CAPES. Pinheiro, 2022.

| Palavras- chave | BVS | CAPES |

| “Acolhimento” and “classificação” | 207 | 776 |

| “Classificação” and “criança” and “enfermagem” | 125 | 684 |

| “Acolhimento” and “classificação” and “criança” | 27 | 362 |

| Seleção inicial | 359 | 1.822 |

| Após leitura do resumo | 15 | 24 |

| Após leitura na íntegra | 08 | 07 |

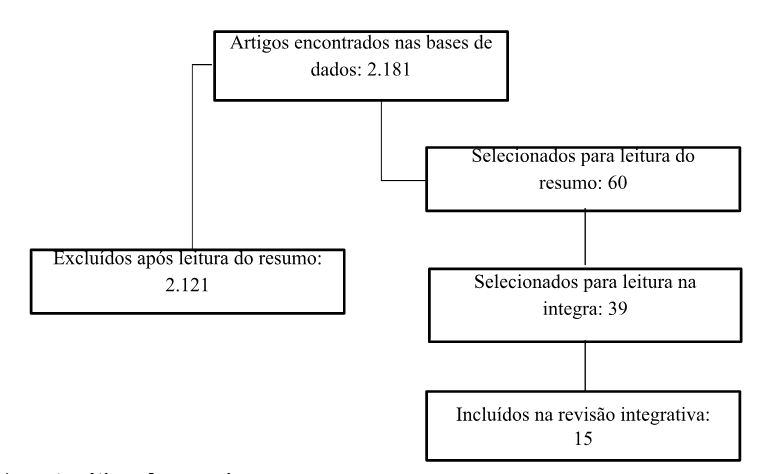

Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção da literatura nas Bases de dados.

3.4 – Aspectos éticos da pesquisa

Em relação aos aspectos éticos, a presente revisão de literatura está de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 510/2016, a qual dispensa avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa para estudos desta natureza. A pesquisa obedeceu aos preceitos éticos estabelecidos, no que se refere a zelar pela legitimidade das informações.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 – Caracterização das publicações

Ao realizar a busca nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde – BVS e Portal de Periódicos da CAPES utilizando-se as palavras-chaves acolhimento, classificação, criança e enfermagem, foi possível identificar que no período entre os anos de 2012 a 2022 foram encontrados 2.181 estudos. Destes, após aplicação dos critérios previamente estabelecidos para a seleção, foram selecionados 15 artigos para compor esta revisão.

Quadro 2 – Disposição das pesquisas incluídas na revisão de literatura de acordo com: título, autor, ano, periódico, objetivos e resultados das bases de dados. BVS E CAPES, 2022.

| Título, Autor, Periódico e Ano | Objetivo | Método | Resultados/Contribuições |

| Artigo 1A Atuação do Enfermeiro no Sistema de Acolhimento e Classificação de Risco nos Serviços de Saúde. Neto, O.C et al., J Health Sci, 20(4) 2018. | Descrever a importância do enfermeiro no sistema de ACCR nos serviços de saúde. | Revisão bibliográfica narrativa de abordagem descritiva. | O enfermeiro garante tranquilidade, segurança, satisfação dos usuários e realiza a tomada de decisão no ACCR. |

| Artigo 2 A Comunicação Estabelecida Pelo Enfermeiro No Momento Do Acolhimento E Classificação De Risco Pediátrico. Araújo, I.M., ufrn.br, 2015. | Apreender a comunicação estabelecida durante a interação profissional de enfermagem com família no processo de ACCR. | Estudo descrito exploratório com abordagem qualitativa. | As fragilidades que dificultam a comunicação no setor do ACCR estão relacionadas a limitação do tempo de atendimento; o cuidador como foco do diálogo e o ACCR centrado no modelo biomédico. As sugestões para estabelecer a comunicação são: a alteridade para promover o acolhimento; respeitar aos elementos culturais e a participação da família em todo o processo de comunicação. |

| Artigo 3 Acolhimento Com Classificação De Risco: Um Fio Guia Da Administração Em Emergência. Santos, M.A, Revista Saúde e Desenvolvimento, vol.6 n.3, 2014. | Discutir a classificação de risco como peça fundamental para o ordenamento do atendimento em emergência. | Revisão integrativa | O ACCR é confiável e seguro, contribui para a melhoria da qualidade desde a admissão do paciente até o encaminhamento dos casos menos urgentes, garantindo um atendimento de acordo com a necessidade. |

| Artigo 4Atuação Do Enfermeiro No Acolhimento Com Classificação De Risco: Um Estudo De Metassíntese. Oliveira, J.L.C. et al., Cienc Cuid Saude,15(2), 2016. | Analisar, por meio de metassíntese, a atuação do enfermeiro no ACCR em Serviço Hospitalar de Emergência | Revisão integrativa na literatura. | A atuação do enfermeiro durante o ACCR não é totalmente clara, pois a classificação, por vezes, foi realizada por técnicos de enfermagem, divergindo com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. |

| Artigo 5Avaliação das competências de enfermeiras para a promoção em saúde durante atendimentos pediátricos em unidade de emergência. Veras, J.E.G.L.F et al., Acta Paul Enferm, 28(5), 2015. | Avaliar as competências de enfermeiras na promoção da saúde durante atendimentos pediátricos em unidade de emergência, utilizando a classificação de risco. | Estudo transversal | As competências desenvolvidas durantes o ACCR foram: diagnóstico, parceria, planejamento e avaliação das ações. Autores consideraram imprescindíveis para o atendimento de qualidade e resolutivo. |

| Artigo 6Capacitação profissional sobre protocolo de acolhimento com classificação de risco em pediatria. Lima, F.E.T. et al., Rev Rene, 13(1) 2012. | Relatar a experiência de capacitação da equipe multiprofissional para implementação do protocolo de ACCR em pediatria. | Relato de experiência | A capacitação foi realizada em três etapas: Abertura e apresentação do protocolo de ACCR em pediatria; Atividades de dispersão; e Discussões e encerramento do curso. A capacitação foi considerada satisfatória e os enfermeiros demonstraram compreender o protocolo e ter interesse em implantá-lo. |

| Artigo 7Classificação de risco em pediatria: construção e validação de um guia para enfermeiros. Veras, J.E.G.L.F et al., Rev Bras Enferm., 68(5). 2015. | Construir e validar um guia abreviado do protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco em pediatria. | Estudo metodológico | Os autores consideraram que o guia possibilita aos enfermeiros realizarem suas funções de classificação associada a teoria clínica, e reduzindo a prática baseada na experiência e intuição.O conteúdo do guia apresenta os cinco indicadores de risco: vias aéreas/respiração, circulação/hemodinâmica, nível de consciência, dor, eliminação/hidratação, distribuídos em colunas, sendo estas subdivididas para relacionar as queixas principais e sinais objetivos. |

| Artigo 8Competências Do Enfermeiro Nos Serviços De Emergência. Mendonça, A.R et al., Rev enferm UFPE on line., 12(10). 2018. | Analisar as competências necessárias ao enfermeiro para o acolhimento com classificação de risco nos serviços de emergência. | Revisão integrativa. | As competências que foram descritas estão associadas a habilidades técnicas e gerenciais, que auxiliam o enfermeiro a prestar uma assistência de qualidade, como: acolhimento e classificação de risco, saber em uso (capacidade de agir em uma situação real para conhecer seus limites de conhecimento teórico), desempenho assistencial, liderança, comprometimento, comunicação, proatividade, relacionamento interpessoal e saber ouvir. |

| Artigo 9 O Cotidiano De Trabalho Do Enfermeiro No Acolhimento Com Classificação De Risco Na Unidade De Pronto Atendimento. Rates, H.F; Alves M.; Cavalcante R.B., ufmg.br. 2018. | Analisar o cotidiano de trabalho de enfermeiros no ACCR em uma Unidade de Pronto Atendimento. | Estudo de caso único de abordagem qualitativa. | Foi identificado que os enfermeiros não respeitaram o tempo delimitado; que o protocolo deve ser revisado; que existe um acordo entre os profissionais, que define qual paciente deve ser atendido com prioridade, nos casos em que outros pacientes apresentem a mesma classificação; o paciente resiste a classificação alegando necessitar se atendimento rápido, quando não é caracterizado como emergência e transfere ao enfermeiro a imagem de alguém que pode garantir ou negar sua assistência. |

| Artigo 10 O enfermeiro na admissão de pacientes em pronto-socorro: acolhimento, avaliação, sinais e sintomas. De Morais Junior, S.L.A. et al., Revista enfermagem atual in derme. 2019. | Selecionar e analisar os sinais e sintomas, apresentados por pacientes do pronto-socorro do hospital privado de grande porte do município de São Paulo. | Estudo retrospectivo, transversal, observacional não intervencionista. | Vermelho: queimadura em mais de 50% do corpo, paralisias totais, parciais, perda de sensibilidade, fraturas na cabeça e coma. Laranja: dor irradiada, dor de 7 a 10 e suor excessivo. Amarelo: FR entre 12 e 20, cefaleia moderada, náuseas, vômitos ou diarreias e DST. Os níveis verde e azul não aparecem na pesquisa. |

| Artigo 11 O Processo De Trabalho Do Enfermeiro Na Unidade De Urgência E Emergência De Um Hospital Público. Martins, B.R, Ufmg.br. 2016. | Analisar os processos de trabalho de enfermeiros na unidade de atendimento de urgência e emergência em hospital de pronto-socorro. | Estudo de caso de abordagem qualitativa. | Entre as ações do enfermeiro assistencial, destacam a atividade de acolhimento e classificação de risco, orientar os usuários, realizar a escuta qualificada, assistência direta ao paciente grave, supervisão de enfermagem e assistência ao paciente aparentemente não grave. |

| Artigo 12 O Processo De Trabalho Do Enfermeiro No Acolhimento Com Classificação De Risco. Rates H.F.; Alves M.; Cavalcante R.B., Rev Min Enferm. 2016. | Descrever o processo de trabalho do enfermeiro no ACCR na Unidade de Pronto Atendimento de um município de Minas Gerais. | Estudo de caso de abordagem qualitativa. | O processo de trabalho no ACCR foi identificado como: priorização do paciente de alto risco clínico, orientação do usuário, o esclarecimento e verificação de exames clínicos. |

| Artigo 13 Papel Do Enfermeiro No Acolhimento Com Classificação De Risco Nos Serviços De Urgência E Emergência: Revisão Integrativa. Duarte, A.F.V, ufcg edu. 2017. | Avaliar qual o papel do enfermeiro como o profissional que realiza o Acolhimento com Classificação de Risco nos Serviços de Urgência e Emergência. | Revisão integrativa na literatura. | O enfermeiro no ACCR tem competências técnicas e científicas para efetuar um exame físico detalhado e classificar de acordo com o grau de risco; o enfermeiro gerencia o recurso de ACCR e tem o papel de conscientizar, treinar e gerir a equipe. |

| Artigo 14Protocolo de acolhimento com classificação de risco em pediatria: confiabilidade interobservadores. Magalhães, F.J, et al., Acta Paul Enferm. 30(3), 2017. | Analisar a confiabilidade interobservadores da segunda edição do protocolo de acolhimento e classificação de risco em Pediatria, na prática clínica de urgência/emergência. | Estudo metodológico | A partir da avaliação e comparação da classificação de enfermeiros classificadores interobservador treinados e não treinados, os autores afirmaram o Protocolo é confiável para classificar o risco de crianças/adolescentes, com qualquer enfermeiro, sendo este treinado ou não. |

| Artigo 15 Percepção do enfermeiro sobre a realização da classificação do risco no serviço de urgência. Souza, C.C. et al., Invest. educ.Enferm 32(1)2014. | Conhecer a percepção dos enfermeiros sobre a realização da classificação do risco no serviço de urgências. | Estudo qualitativo | Os enfermeiros consideraram que é uma ferramenta de organização do serviço, permitindo um maior vínculo entre o enfermeiro e o paciente. As habilidades identificadas foram: conhecimento da escala utilizada, olhar clínico, agilidade e paciência. |

No que tange à caracterização das evidencias científicas utilizadas nesta pesquisa, são publicações que retratam o cenário nacional, publicadas em periódicos nacionais e interligaram a prática do acolhimento e classificação de risco com a atuação do enfermeiro nas urgências e emergências. As palavras chaves mais usadas pelos autores foram: acolhimento, enfermagem, emergência, triagem e avaliação de risco.

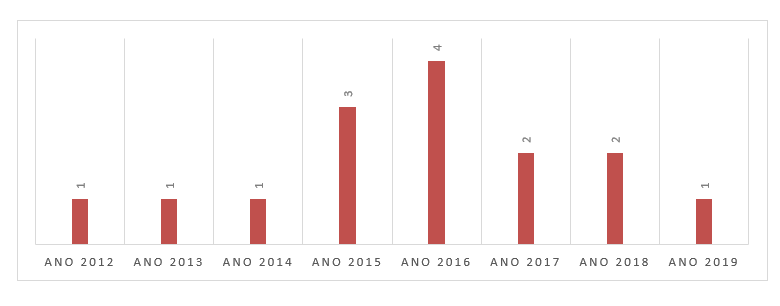

No que se refere ao tipo de pesquisa, houve prevalência de revisões de literatura. Quanto aos anos de publicação, a figura 2 apresenta a prevalência do ano 2016, portanto, evidencia que poucas publicações sobre a temática vêm sendo estudada nos últimos anos e que há necessidade de fomentar mais pesquisas nessa área.

Figura 2 – Distribuição dos periódicos conforme o ano de publicação.

Fonte: os próprios autores. Pinheiro, 2022.

Em relação aos objetivos dos estudos, houve predomínio por solucionar alguma indagação referente a ACCR, como conhecer a percepção do enfermeiro, criar e validar protocolos, avaliar o papel do enfermeiro na ACCR e descrever seu processo de trabalho.

A partir da análise dos artigos, foi possível elencar três categorias temáticas: Papel do enfermeiro no ACCR; Conhecimentos e habilidades do enfermeiro na atuação no acolhimento com classificação de risco em pediatria e sinais e sintomas mais presentes na prática clínica da ACCR.

4.2 – Papel do enfermeiro no Acolhimento com Classificação de Risco

Segundo Neto et al. (2018) e Duarte (2017), o enfermeiro é o profissional indicado para realizar o ACCR, visto que é capaz de conduzir o processo de acolher, reconhecer as prioridades, prestar serviço a todos que buscam assistência, sem distinção, aplicar escuta qualificada, solucionar dúvidas, encaminhando para outros serviços e oferecendo continuidade na assistência. Para o Ministério da Saúde (2004), o ato de acolher impulsiona um atendimento com qualidade, dignidade, respeito e compromisso para a população em geral que procure pelos serviços de urgência, devendo ser atendidos de acordo com a sua necessidade e garantindo-lhes acesso a uma rede assistencial continuada.

Para os autores Neto et al. (2018), Rates (2016) e Souza et al. (2014), a classificação de risco organiza o serviço e prioriza a assistência aos pacientes mais graves, estabelecendo maior controle e segurança no atendimento. O enfermeiro assume o papel de regulador nas portas de entradas dos serviços de urgência, pois é o profissional preparado para essa atividade, por meio das habilidades e competências, porém, os autores reiteram que este profissional precisa estar treinado e devidamente capacitado para essa atividade (NETO et al.,2018; RATES, 2016; SOUZA et al.,2014).

Segundo Veras et al. (2015), o protocolo de ACCR possibilita a classificação dos usuários em cinco níveis de prioridade. Para os autores, a utilização desses guias e protocolos propiciam que os enfermeiros desenvolvam suas funções clínicas e reduzam a execução das atividades baseadas apenas em experiências e intuições.

Oliveira et al (2016) dividiram o papel do enfermeiro no ACCR em duas vertentes: atuação na fase de implantação do ACCR e atuação na fase operacional do ACCR. Para os mesmos, durante a implantação do ACCR, o enfermeiro tem como função principal a gerência, seja pela gestão da organização hospitalar ou pela gestão e articulação dos demais membros da equipe de saúde. O enfermeiro enquanto gestor deve proporcionar aos demais profissionais e trabalhadores uma condição de trabalho adequada, para que obtenham seus objetivos e estabeleçam uma relação de colaboração entre os usuários e trabalhadores. O enfermeiro atua direcionando as ações de sua equipe e influenciando o processo de trabalho, assim, sua função vai além de coordenar a equipe, mas ele é responsável por gerenciar a assistência de enfermagem, buscando alcançar a promoção e recuperação da saúde (FERST, 2015).

Como integrante da equipe de saúde durante o processo de implantação do ACCR, destaca-se a capacidade de liderança e de sensibilizar os demais profissionais e gestores, pela contribuição do conhecimento técnico na elaboração de protocolos, planejamento dos recursos físicos, materiais e humanos, mas também participando de grupos multiprofissionais de trabalho, das atividades de educação permanente dos profissionais atuantes nos serviços de emergência (OLIVEIRA et al., 2016).

A liderança está presente no cotidiano do enfermeiro, sendo fundamental o desenvolvimento de competências técnicas e também de competências administrativas para gerenciar e equipe, delegar funções, gerenciar sua unidade e principalmente organizar a assistência prestada aos pacientes (FERST, 2015).

Já na fase operacional, Oliveira et al., (2016) destacam que o enfermeiro tem como função principal efetiva a classificação de risco. No contexto do ACCR, o enfermeiro tem autonomia para decidir sobre a continuidade do cuidado, atuando assim como direcionador e orientador do serviço, contribuindo assim para a agilidade do sistema.

A classificação de risco é uma ferramenta que propõe o ordenamento do atendimento em formato diferente do anterior, estabelecido por ordem de chegada. O enfermeiro organiza a fila de espera, garante atendimento imediato do paciente com grau de risco elevado; consegue estimar o tempo de espera; promove o trabalho multiprofissional por meio da avaliação contínua; favorece melhores condições de trabalho; eleva a satisfação dos usuários, possibilita a pactuação e a construção de redes internas e externas de atendimento (DO NASCIMENTO, 2011).

Desta forma, quando o paciente busca o serviço de saúde deve ser acolhido pelo enfermeiro, que, por sua vez, desempenha uma escuta qualificada, avalia e aplica o fluxograma norteador, para classificar as necessidades da pessoa conforme os critérios de risco estabelecidos em protocolos (LOBO et al., 2020).

Após avaliar e classificar os pacientes, é necessário que o enfermeiro realize a monitorização desses pacientes enquanto aguardam pela avaliação médica, buscando identificar diversas situações que variam desde dor, fome, evolução para a piora ou melhora clínica (QUARESMA; XAVIER; CEZAR-VAZ, 2019).

Rates (2016) relata que além de priorizar o paciente com maior risco, o trabalho do enfermeiro abrange a orientação dos usuários, o esclarecimento de dúvidas e verificação de exames, apesar de ressaltarem que o ACCR não ser o local adequado para tais atividades. Além disso, outras necessidades podem surgir a partir da vivência, como a não resolutividade dos pontos de atenção à saúde, o não cumprimento adequado do papel do enfermeiro, ou a própria escolha que o sujeito faz para seu cuidado (SILVA; MATSUDA, 2012).

4.3 – Conhecimentos e habilidades do enfermeiro na atuação no Acolhimento com Classificação de Risco em pediatria.

Os conhecimentos e habilidades do enfermeiro na ACCR foram identificados nas pesquisas de Souza et al, 2014; Magalhães et al, 2017; Martins, 2016; Mendonça et al., 2018; Veras et al., 2015; Santos, 2014; Araújo, 2015.

A população pediátrica caracteriza-se como um público desafiador no âmbito das urgências e emergências, devido às suas manifestações atípicas e/ou específicas, especialmente nas condições mais graves e que acarretem risco de vida. Ocasionalmente, as crianças são vítimas de ocorrências emergenciais que demandam de atenção especial, rápida, completa e resolutiva (STONE, 2019).

Torna-se fundamental a implantação de um processo organizado e sistematizado à atenção da criança, somado a aplicação de um instrumento de classificação estruturado, que permita o enfermeiro avaliar de forma criteriosa as principais queixas do paciente, a fim de prestar um atendimento e encaminhamento corretos, conforme o sofrimento, risco e/ou agravo à saúde da criança. Desta forma, para o uso do protocolo de ACCR no público infantil, o enfermeiro deve estar dotado de conhecimentos, habilidades técnicas e atitudes compatíveis, baseados em um protocolo orientador (RIBEIRO, 2017; MARTINEZ; TOCANTINS; SOUZA, 2013).

O ACCR em crianças torna-se desafiador devido a vários fatores, incluindo a comunicação. Dentre as principais fragilidades, estão tempo de atendimento reduzido devido à demanda de atendimentos e estabelecimento da comunicação inefetiva, por meio de um diálogo conduzido pelo enfermeiro e direcionamento do direito à fala ao familiar/acompanhante, dificultando que a criança manifeste suas queixas (ARAÚJO, 2015).

O ato de comunicar envolve competências interpessoais durante a convivência, sendo a base do relacionamento entre seres humanos, e permite a interpretação das relações, nas quais são compartilhadas as vivências, angústias e inseguranças, assim, se faz essencial para o cuidado de enfermagem (MORAIS, et al., 2009).

De acordo com Santos (2014), a comunicação é uma habilidade necessária para o trabalho do enfermeiro no ACCR, pois resulta em um atendimento correto e eficaz, através das trocas de informações entre a equipe e os usuários. Dessa maneira, os profissionais de enfermagem devem usar a comunicação como um instrumento humanizador do cuidado, buscando dialogar com os usuários visando esclarecer dúvidas, reduzindo assim a ansiedade causada pela doença e hospitalização (MORAIS, et al., 2009).

Atrelada a essa habilidade de comunicação, associa-se a escuta qualificada, que instrumentaliza o enfermeiro no processo de comunicação entre os profissionais, a partir da qual as crianças e as mães/acompanhantes podem construir maior vínculo e propiciar a troca de informações mais claras, garantindo o atendimento integral e resolutivo (ARAÚJO, 2015; SANTOS, 2014; VERAS et al., 2015). A sensibilidade também deve estar incluída como um instrumento necessário no processo de escuta dos participantes no ACCR (RATES, 2016).

Através da escuta adquire-se informações individuais de cada paciente, possibilitando escolhas e resoluções das suas necessidades, prestando uma assistência de qualidade, permitindo ao enfermeiro acolher e reconhecer as necessidades dos usuários e dos familiares. Durante a anamnese, pode ser percebido que o paciente passa por estresse e traumas devido estar em um ambiente desconhecido, o que proporciona medo e indagações. Portanto, a escuta qualificada representa uma estratégia relevante para o cuidado, auxiliando na elaboração de um plano de cuidado eficaz, sendo assim, uma ferramenta de grande importância na porta de entrada das emergências (RODRIGUES; CAVALCANTE, 2015).

Os profissionais de saúde que prestam assistência nos serviços de urgência e emergência dos hospitais, especialmente os enfermeiros, tem que estar dotados de habilidades, conhecimentos e atitudes para realizar o acolhimento, para prestar uma escuta de qualidade e para orientar seus pacientes e determinar a prioridade de atendimento (MAGALHÃES et al., 2016).

Os hospitais de emergência são destinados a atender pessoas com condições complexas e críticas, que podem acarretar em risco eminente de morte, assim deveriam ser reservados para essas condições, porém, o que é encontrado na prática é que, algumas vezes esses serviços são utilizados de forma inadequada. Dessa forma, resulta-se em uma demanda elevada de pacientes nesses serviços, sendo adultos ou crianças, o que pode gerar consequência desfavorável, tais como: demora nos atendimentos, uso desnecessário de recursos materiais e humanos, insatisfação dos usuários, sobrecarga de trabalho, bem como a falta de continuidade nos atendimentos (CUBELLS, 2017).

Durante a classificação, a tomada de decisão é imprescindível para um atendimento de qualidade, principalmente ao público infantil, pois, é consequência da experiência adquirida ao longo dos anos, possibilitando ao profissional a capacidade de visualizar situações como um todo, baseando-se em experiências anteriores. Em alguns momentos, os usuários ou acompanhantes, não expressão as informações completas sobre o processo de adoecimento, assim é importante que o profissional combine seus conhecimentos para uma tomada de decisão correta (RATES, 2016).

A tomada de decisão faz parte da prática de enfermagem como um processo complexo, que inclui avaliação dos dados adquiridos, as observações feitas em uma situação clínica e ações a tomar para satisfazer as necessidades. É importante em todos os domínios da intervenção de enfermagem é essencial para alcançar os melhores resultados durante o cuidar, melhorar os custos e melhorar a prática clínica (MARTINS, 2011).

O processo de tomada de decisão no ACCR acontece em um ambiente complexo e dinâmico, que exige decisões aplicadas em curto período de tempo, que apresentam informações limitadas. Desta maneira, o enfermeiro deve ser dotado de conhecimentos específicos e experiências no atendimento a pacientes com diversas necessidades e patologias, de modo a proporcionar uma prática segura e eficaz ao usuário (SOUZA et al., 2014).

Constata-se que, para o desenvolvimento dessas e de outras competências, como liderança, comprometimento, proatividade, relacionamento interpessoal e o saber ouvir, o uso de tecnologias duras deve servir apenas como apoio à ação e não como algo imprescindível (MENDONÇA, et al., 2018).

A atuação do enfermeiro no ACCR vai além de normas e regras, é necessária criatividade, empoderamento, tomada de decisão, exigindo assim sensibilidade e vivências, que ultrapassam o conhecimento teórico e os protocolos, chegando ao protagonismo desses trabalhadores, pois, no cotidiano existem ações e situações inesperadas, que não são previstas em protocolo, e nesse momento o que emerge são os atos e conhecimentos próprios (RATES, 2016).

A avaliação e raciocínio clínica também são elementos essenciais em diversas situações do cotidiano dos enfermeiros no ACCR, quer seja pela identificação e classificação de riscos em que deve ser pensada de forma crítica, priorizando os pacientes que tem maior risco, que seja evitando a superlotação e grandes filas de espera (RATES, 2016; MENDONÇA et al., 2018; MARTINS, 2016; SOUZA et al., 2014).

Para uma avaliação resolutiva, o enfermeiro precisa estar dotado de conhecimentos aprofundados sobre as situações mais frequentes nas urgências/emergências, como também dos protocolos adotados na instituição que atua, para que não haja uma subestimação na prioridade de atendimento (MAGALHÃES, et al., 2017). Assim, os profissionais que atuam no ACCR devem desenvolver acurada visão clínica, sendo capazes de perceber os agravos à saúde dos pacientes, avalia-los cuidadosamente para evitar maiores danos à saúde (VERAS, et al., 2015).

O enfermeiro deve reconhecer os sinais e sintomas, apresentados através da anamnese e exame físico, e deve registrar todo esse processo, possibilitando assim, a qualidade do serviço e da caracterização da demanda. A partir da coleta dos dados e do exame físico, o enfermeiro se torna capaz de realizar a tomada de decisão, onde a escuta qualificada e o seu julgamento clínico e crítico das queixas apresentadas, induzem a um raciocínio que determinará a classificação do atendimento. (ACOSTA; DURA; LIMA, 2012; ANDRADE et al., 2016).

Neste contexto, ferramentas como o Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco, no município de Fortaleza, no estado do Ceará, possibilitam guiar o enfermeiro para a tomada de decisão, garantindo o atendimento embasado nas prioridades voltadas para o público de crianças e/ou adolescentes que busquem as portas de entradas dos serviços de urgência/emergência. (MAGALHÃES, 2016).

4.4- Sinais e sintomas mais presentes na prática clínica da ACCR.

Os sinais e sintomas mais encontrados nos pacientes nas urgências e emergências foram identificados na pesquisa de De Morais Junior et al. (2019) (quadro 3). Ao analisar os prontuários da emergência de um hospital de grande porte, os autores realizaram a comparação entre os sintomas e a categoria de risco na qual os pacientes foram classificados.

De acordo com De Morais Junior e colaboradores (2019), a obstrução das vias aéreas, ausência de sinais vitais, dispneia com dor torácica, dispneia acentuada, parada cardiorrespiratória, choque profundo, secreção rósea pela boca e respiração de Kussmaul foram mais associadas exclusivamente a classificação vermelha (emergência). Magalhães e Lima (2018) corroboraram com tais achados, visto que seu protocolo indica que obstrução das vias aéreas, quadro de dispneia grave, Choque cardiogênico, séptico, hipovolêmico e parada cardiorrespiratória devem ser classificados como prioridade vermelha; e alterações de sinais vitais podem ser classificados como vermelho ou laranja, a depender de suas associações; dor torácica associada a dispneia é classificado como laranja.

Na pesquisa dos autores De Morais Junior e colaboradores (2019), os sintomas dor abdominal grave, temperatura abaixo de 36°C ou acima de 37.8°C, Pressão Arterial abaixo de 100X60 mmHg ou acima de 140X90 mmHg, e agitação encontram-se mais associados ao risco laranja. O protocolo de ACCR em pediatria de Magalhães e Lima (2018) inclui dor abdominal intensa, quando pontuada de 8 a 9 na escala de dor e agitação extrema na classificação laranja. Alterações dos sinais vitais, como bradicardia e taquicardia, dependendo de suas associações, podem ser classificadas como laranja, amarela, verde ou azul (MAGALHÃES; LIMA, 2018).

Os sintomas relacionados a grandes hemorragias foram associados à categoria vermelha e laranja, quando associados a outros sintomas, para ser classificados em um nível ou outro (DE MORAIS JUNIOR, et al., 2019).

Para De Morais Junior e colaboradores (2019), pacientes que apresentam sangramento por qualquer orifício, edemas em membros superiores ou inferiores, quedas sem fraturas, fraturas de ossos curtos, apresentando lombalgia ou que sofreram agressões, foram mais associados à categoria amarela. (DE MORAIS JUNIOR, et al., 2019). Sangramento vaginal com dor abdominal ou pélvica, mesmo que moderada, quedas de altura maior que duas vezes a estatura, são classificadas como laranja no protocolo de Magalhães e Lima (2018). No caso de fraturas alinhadas, luxações, distensões e lombalgia que impeçam a deambulação ou que se irradiam para membros inferiores, sugere-se que sejam classificados como amarelo, pelo protocolo de ACCR pediátrico (MAGALHÃES; LIMA, 2018).

Segundo De Morais Junior e colaboradores (2019), edemas de membros inferiores ou superiores e fraturas de ossos curtos podem ser associados às categorias amarela e verde, mediante sua relação com outros sintomas. Pacientes que apresentem sinais vitais dentro do paramento de normalidade podem ser classificados em verde ou azul (DE MORAIS JUNIOR, et al., 2019). Magalhães e Lima (2018) corroboram que sinais vitais alterados sem sintomas como verde e sinais vitais normais como azul.

A busca por esses serviços de emergência pode ter motivos variados, que vão desde a concepção do acompanhante acerca da condição da criança, as dificuldades estruturais e de recursos humanos na atenção primária, a não satisfação dos usuários com a assistência recebida nesses serviços, bem como a dificuldade de acesso aos serviços nas unidades básicas de saúde (BECKER; SILVA, 2020).

Segundo García et al. (2017), os pacientes pediátricos que mais buscam o serviço de emergência apresentam condição pouco urgente, assim não necessitam de exames complementares ou tratamentos de emergência, desse modo, recebem alta logo após o atendimento e são encaminhados para a atenção primária. Este mesmo estudo concluiu que os motivos mais frequentes que levam os pais a procurarem atendimento no serviço de Urgência e Emergência foram ‘febre’, correspondendo a 45,1% dos casos, e ‘tosse’ que representou 13,9% das fichas analisadas (García et al., 2017).

A pesquisa de Veras et al. (2011) teve como objetivo traçar o perfil clínico de crianças e adolescentes nas idades de zero a 14 anos atendidos num hospital em Fortaleza – CE, baseando-se nos critérios de um protocolo de ACCR em Pediatria. O referido estudo verificou que entre as queixas apresentadas houve predomínio da febre classificada na cor amarela, seguida do vômito e diarreia classificados na cor verde. Tais queixas foram corroboradas pelo estudo Carret et al. (2010), no qual a febre correspondia 21,6% dos atendimentos, seguida por vômito, em 18,1% dos casos (CARRET et al., 2010).

Ribeiro e colaboradores (2017) identificaram que as principais queixas das crianças atendidas na UPA, foram febre, que ocorreu em 25,30% dos casos; vômitos, em 12% dos atendimentos; outras queixas, tais como a dor de garganta (7%), peito cheio (13%), tosse (17%) e diarreia (11%). Para os autores, a demanda clínica da UPA não atendia exclusivamente situações de urgência e emergência, mas também assistia pacientes que poderiam ser atendidos em unidades de menor complexidade.

Silva et al. (2013) buscaram conhecer o perfil epidemiológico dos atendimentos de emergência por sintomas respiratórios em um hospital de Porto Alegre, e listaram os principais sintomas apresentados pelas crianças na chegada à emergência e suas respectivas frequências, a saber: tosse (84,1%), febre (74,2%), coriza (36,3%), falta de ar (27,2%), sibilância (15,2%), congestão nasal (13,4%), odinofagia (9,4%), dor torácica (4,46%) e disfonia (1,3%).

Em um estudo realizado no pronto-socorro de um hospital na cidade de Gama (DF) concluiu que de 641.905 consultas nos serviços, 37.642 (58%) foram por queixas respiratórias. Assim, concluíram que as doenças do trato respiratório se caracterizam como um dos principais motivos que levam a procura do sistema de urgência e emergência no Brasil, especialmente no público infantil. (VALENÇA et al., 2006).

Bungart et al. (2015) também analisaram os atendimentos em urgência e emergência por doenças respiratórias na população infantil, e corroboram que a incidência das infecções de via aérea superiores (IVAS) é extremamente maior, correspondendo a 92,6% da procura, em detrimento das infecções do trato inferior (IVAI), em 7,4% dos casos.

As IVAS são mais frequentes nos primeiros cinco anos de vida e crianças com idade escolar e representam mais da metade dos atendimentos de emergência, especialmente no período de acentuadas mudanças climáticas, como no inverno (UNIMED, 2012).

5 CONCLUSÃO

Os achados da presente pesquisa evidenciam a importância do enfermeiro no acolhimento e classificação de risco. Foi possível destacar três categorias temáticas sobre o assunto: papel do enfermeiro no acolhimento com classificação de risco; conhecimentos e habilidades do enfermeiro na atuação no acolhimento com classificação de risco em pediatria e sinais e sintomas mais presentes na prática clínica do ACCR.

Destaca-se que o enfermeiro tem o papel regulador nas portas de entrada das emergências, através da sua função de acolher e classificar o risco dos usuários que buscam atendimento, para isso, o enfermeiro precisa está dotado de conhecimentos e habilidades, como: escuta qualificada, capacidade de gerenciar e solucionar dúvidas.

No processo de implantação do ACCR o enfermeiro tem como papel principal a gestão da organização hospitalar e articulação com os demais membros da equipe, contribuindo assim para que todos cheguem em seus objetivos. Outros papéis fundamentais são: liderança, habilidade de sensibilizar os profissionais e gestores, criar grupos multiprofissionais de trabalho, criar protocolos, planejar os recursos físicos, materiais e humanos e também capacitar os profissionais. Já na fase operacional o enfermeiro tem como função principal a classificação de risco, onde esse profissional deve estar dotado de conhecimentos clínicos, e é estabelecido que o mesmo esteja treinado para a aplicação do protocolo na prática.

Pode-se constatar entre as competências e habilidades que o enfermeiro deve ter para o atendimento usando o ACCR, sendo: comunicação atrelada a escuta qualificada, para assim proporcionar um atendimento eficaz de acordo com a necessidade do paciente; sensibilidade; raciocínio clínico; a habilidade de tomada de decisões em tempo oportuno; comprometimento; proatividade; relacionamento interpessoal e saber ouvir. Porém, a atuação do enfermeiro ultrapassa normas, regras e protocolos, exigindo criatividade, empoderamento, sensibilidade e vivências, possibilitando o protagonismo do enfermeiro.

Pode-se ainda identificar que os hospitais de emergência são utilizados inadequadamente, mostrando superlotação por pacientes e acompanhantes que poderiam ter suas necessidades sanadas nos níveis de atenção primário ou secundário, o que acarreta em uma demora nos atendimentos, uso desnecessário de recursos materiais e humanos, insatisfação dos usuários, sobrecarga de trabalho, bem como a falta de continuidade nos atendimentos.

Essa pesquisa apresentou limitações ao que diz respeito às publicações relacionadas ao tema definido. Diante esse cenário, sugere-se que a enfermagem expanda os estudos relativos ao Acolhimento e Classificação de risco, principalmente voltado ao público pediátrico. Devido à importância e benefícios do ACCR para o serviço, os trabalhadores e usuários é imprescindível que essa área seja aprimorada cientificamente, pois, representa um campo amplo de atuação e crescimento para os profissionais.

Pretende-se que esse estudo contribua para o aprimoramento do conhecimento dos enfermeiros na prática clínica do ACCR e melhoria da assistência de enfermagem nesse setor.

REFERÊNCIAS

ACOSTA, A.M.; DURO, C.L.M.; LIMA, M.A.D.S. Atividades do enfermeiro nos sistemas de triagem/classificação de risco nos serviços de urgência: revisão integrativa. Revista Gaúcha de Enfermagem, v.33, n.4, p.181-190, 2012.

AMTHAUER, C.; CUNHA, M.L.C. Sistema de Triagem de Manchester: principais fluxogramas, discriminadores e desfechos dos atendimentos de uma emergência pediátrica. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 24, s/n, s/p, 2016.

ANDRADE, C. S. M.; MARACAJÁ, P. B.; MELO, W. F.; ANDRADE, E. M.; OLIVEIRA, T. L. L.; RIBEIRO, S. R. S.; SILVA, S. C. A; SILVA, E. M. L. Atuação do enfermeiro nos serviços de urgência e emergência em pediatria. Informe Técnico Semiárido, v. 10, n. 1, p. 28-31, 2016.

ARAÚJO, I. M. A comunicação estabelecida pelo enfermeiro no momento do acolhimento e classificação de risco pediátrico. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2015.

AURÉLIO, Minidicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 8ª edição – Nova Ortografia. 2010.

AUSTRALASIAN COLLEGE FOR EMERGENCY MEDICINE. Guidelines on the implementation of the Detergents Regulation. 2016. In: Guidelines on the implementation of the Detergents Regulation. Anais. 2016.

BARACAT, E.C.E. Protocolos de triagem e classificação de risco em emergência pediátrica. Revista Paulista de Pediatria, v. 34, n. 3, p. 249-250, 2016.

BECKER T.S.; CHONG E SILVA D.C. Procuras não urgentes a um pronto-socorro hospitalar pediátrico: perspectivas dos usuários. Revista de Saúde Pública do Paraná (Online). [Internet]. 2020

BENAVENTE, R. A. S. SISTEMA DE TRIAJE EN URGENCIAS GENERALES. Universidad Internacional de Andalucía, 2014.

BRAMATTI, R.; FERREIRA, O. T.; SILVA, R. K. B. O papel do enfermeiro na classificação de risco na urgência e emergência é baseado no protocolo de Manchester. Anais do 19º Encontro Científico Cu ltural Interinstitucional, 2021.

BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria n. 1.600, de 07 de Julho de 2011. Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS. (SUS). Jul. 2011.

BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria Nº 1.010, de 21 de Maio de 2012. Redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências. Ministério da Saúde, 2012.

BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria nº 10 de 3 de Janeiro de 2017. Redefine as diretrizes de modelo assistencial e financiamento de UPA 24h de Pronto Atendimento como Componente da Rede de Atenção às Urgências, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Ministério da Saúde, Jan. 2017.

BRASIL. Lei 8080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Set. 19090. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm,

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Acolhimento e classificação de risco nos serviços de urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. Humaniza SUS: acolhimento com avaliação e classificação de risco: um paradigma ético-estético no fazer em saúde. Brasília: MS; 2004.

BUNGART V. F; CORTEZ D. A.G; CORTEZ L. E. R; SILVA E. S. Análise dos atendimentos em Urgência e Emergência por doenças respiratórias na população infantil na UPA Zona Sul – Um estudo de caso. ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer – Goiânia, v.11 n.22; p.3156, 2015.

CAMILO, D. G. G. Análise multicritério na área de saúde: seleção do protocolo de triagem mais adequado para as unidades de saúde de pronto atendimento de Natal. Dissertação de Mestrado. Brasil. 2019.

CAMPOS, C. J. G. Método de análise de conteúdo: ferramenta para a análise de dados qualitativos no campo da saúde. Revista brasileira de enfermagem, v. 57, p. 611-614, 2004.

CARRET M. L. V., FASSA A. C. G., DOMINGUES M. R. Inappropriate use of emergency services: asystematic review of prevalence and associated factors. Cadernos de Saúde Pública [online].; v. 25, n. 1, p.7-28. 2010.

CICOLO, E. Aparecida. Avaliação do sistema Manchester de classificação de risco com o uso de registro eletrônico e manual. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2018.

COELHO M.O.; JORGE M. S. B. Tecnologia das relações como dispositivo do atendimento humanizado na atenção básica à saúde na perspectiva do acesso, do acolhimento e do vínculo. Revista Ciência & Saúde Coletiva. 2009.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). RESOLUÇÃO COFEN Nº 661/2021. Atualiza e normatiza, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a participação da Equipe de Enfermagem na atividade de Classificação de Risco. 09 de Março de 2021.

COUTINHO, A. A. P.; CECÍLIO, L. C. O.; MOTA, J. A. C. Classificação de risco em serviços de emergência: uma discussão da literatura sobre o Sistema de Triagem de Manchester. Revista Médica de Minas Gerais, v. 22, n. 2, p. 188–198, 2012.

CUBELLS C. L. Paediatric emergencies: Two ideas for reflexion…, two challenges. Anales de pediatría. (2003. Ed. impr.). [Internet]. v.86, n.2, p.59-60, 2017.

DATASUS. Intenções Hospitalares do SUS – por complexidade de internação – Brasil, por especialidade em Pediatria / 2019. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/sxuf.def. Acesso em 22/04/2020.

DE MORAIS JUNIOR, S. L.; A.; SOTELO, E. T. A; SELTENREICH, L. S.; GARCIA, P. C. O.; LIMA, L. A. S.; SILVA, L. G. O enfermeiro na admissão de pacientes em pronto-socorro: acolhimento, avaliação, sinais e sintomas. Revista Enfermagem Atual In Derme, v. 87, n. 25, 2019.

DE SOUSA, L.M.M.; MARQUES-VIEIRA, C.M.A.; SEVERINO, S.S.P; Antunes, A.V. A metodologia de revisão integrativa da literatura em enfermagem. Revista investigação em enfermagem, v. 21, n. 2, p. 17-26, 2017.

DO NASCIMENTO, E. R. P.; HILSENDEGER, B. R.; NETH, C.; BELAVER, G. M.; BERTONCELLO, K. C. G. Acolhimento com classificação de risco: avaliação dos profissionais de enfermagem de um serviço de emergência. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 13, n. 4, p. 597-603, 2011.

DUARTE, A. F. V. O papel do enfermeiro no acolhimento com classificação de risco nos serviços de urgência e emergência: revisão integrativa. Revista Enfermagem Atual. 2017.

DURÃES, A. R. O curioso problema da superlotação nos serviços de Emergência do Brasil. Universidade Federal de Campina Grande. 2018.

DURO, C. L. M. Classificação de Risco em Serviços de Urgência na Perspectiva dos Enfermeiros. Tese. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2014.

ELIAS, P. E. Disciplina de Atenção Primária à Saúde I. 2011.

FERST, E. H. A qualificação do enfermeiro enquanto gestor. Monografia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2015.

FILHO, L. A. M. S. Revisão sistemática do Sistema de Triagem de Manchester na estratificação de risco. Monografia. Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013.

FITZGERALD, G.; JELINEK, G. A.; SCOTT, D.; GERDTZ, M. F.. Emergency department triage revisited. Emergency Medicine Journal, v. 27, n. 2, p. 86–92, 2010.

GARCÍA, A. R.; MARTÍN, G. M.; LAISECA, L. B.; GARCÍA S. M.; SEGURA A. C.; IGLESIA V.F. Hiperfrecuentadores em urgências. ¿Quiénes son? ¿Por qué consultan? An. pediatr. (2003. Ed. impr.). [Internet]. 2017.

GARUZI, M.; ACHITTI, M. C. O.; SATO, C. A.; ROCHA, S. A.; SPAGNUOLO, R. S. Acolhimento na Estratégia Saúde da Família: revisão integrativa. Revista Panamericana de Salud Publica, v. 35, p. 144-149, 2014.

GREEN, N.A.; DURANI, Y.; BRECHER, D.; DEPIERO, A.; ATTIA, J. L. M. Emergency Severity Index version 4: a valid and reliable tool in pediatric emergency department triage. Pediatr Emerg Care. v. 28, p. 753-757, 2012.

GRUPO BRASILEIRO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. História da classificação de risco em Minas Gerais. Belo Horizontes; 2007.

HERMIDA, P. M. V.; NASCIMENTO, E. R. P.; ECHEVARRÍA-GUANILO M. E.; BRÜGGEMANN, O. M.; MALFUSSI, L. B. H.. Acolhimento com classificação de risco em unidade de pronto atendimento: estudo avaliativo. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 52, 2018.

JUNIOR, W. C; TORRES, B. L. B; RAUSCH, M. C. P. Sistema Manchester de classificação de risco: comparando modelos. Grupo Brasileiro de Classificação de Risco. Abril de 2014, 2014.

KANEGANE, K. Tradução para o português e validação de instrumento para triagem de pacientes Manchester Triage System (MTS) e adaptação para o Setor de Urgência Odontológica. 2011. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

LIMA, F. E. T; MAGALHÃES, F. J.; MOURA, A. F; QUEIROZ, A. P. O.; MATOS, D. P. M.; BEZERRA, M. S. Capacitação profissional sobre protocolo de acolhimento com classificação de risco em pediatria. Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, v.13, n.1, p.211-219, 2012.

LIMA, W. A. Implantação do acolhimento nas unidades de estratégia de saúde da família no município de Guapé MG: mudanças percebidas pelos profissionais atuantes. 2011, 32f. Monografia. Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família/Universidade Federal de Minas Gerais, 2011.

LOBO, F.S, DIAS, J. L.; NEGREIROS, P. I. R.; SIQUEIRA, T. D. A. Intervenções do enfermeiro obstetra frente ao protocolo de Manchester. BIUS-Boletim Informativo Unimotrisaúde em Sociogerontologia, v.15, n.9, p.1-20, 2020.

MAFRA, A. A.; MARTINS, P.; SHIMAZAKI, M. E.; BARBOSA, Y. R.; RATES, S. M. M.; NORONHA, R. Protocolo de acolhimento com classificação de risco em pediatria. Fortaleza: Prefeitura de Fortaleza, 2008.

MAGALHÃES, F. J.; LIMA, F. E. T.; ALMEIDA, P. C.; XIMENES, L. B.; CHAVES, C. M. P. Protocolo de acolhimento com classificação de risco em pediatria: confiabilidade interobservadores. Acta Paulista de Enfermagem, v. 30, p. 262-270, 2017.