REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ar10202510071408

Benedita Galvão dos Santos¹

Carla Daniele de Ramos Brumatti²

Luzia Kimiko Kanabata³

Edinael Marciano⁴

Margareth C Pereira Souto⁵

Resumo

Esta revisão integrativa teve como objetivo identificar, analisar e sintetizar as evidências científicas sobre a atuação do Programa Saúde na Escola (PSE) na promoção da saúde de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O estudo foi conduzido entre 2020 e 2025, utilizando as bases de dados SciELO, LILACS e PubMed, com a estratégia de busca orientada pelo modelo PICO. Após a aplicação de rigorosos critérios de elegibilidade, 28 estudos foram incluídos na análise final.

Os resultados revelam tanto avanços significativos quanto desafios persistentes. Entre os avanços, destaca-se o reconhecimento do protagonismo da enfermagem nas ações escolares, a ampliação da intersetorialidade e a utilização de tecnologias para a formação e capacitação das equipes. Contudo, persistem desafios como a desigualdade regional na implementação do programa, a fragmentação das ações, a escassez de recursos humanos e a baixa participação dos adolescentes.

Conclui-se que o fortalecimento do PSE exige a adoção de políticas públicas mais equitativas, a implementação de educação permanente para os profissionais, o desenvolvimento de mecanismos de avaliação eficazes e a criação de intervenções mais adaptadas aos diferentes territórios. O estudo reforça, portanto, o papel crucial do PSE para a consolidação da Atenção Primária à Saúde e para a garantia da cidadania infantojuvenil.

Palavras-chave: Programa Saúde na Escola; Adolescente; Vulnerabilidade Social; Atenção Primária à Saúde; Revisão Integrativa.

Abstract

This integrative review aimed to identify, analyze, and synthesize scientific evidence on the School Health Program (PSE)’s role in promoting the health of socially vulnerable children and adolescents. The study was conducted between 2023 and 2025, using the SciELO, LILACS, and PubMed databases, with the search strategy guided by the PICO framework. After applying strict eligibility criteria, 28 studies were included in the final analysis.

The findings highlight both significant advances and persistent challenges. Among the advances, we note the recognition of the nursing profession’s leading role in school health actions, the expansion of intersectoral collaborations, and the use of technology for team training. However, challenges remain, such as regional disparities in program implementation, fragmentation of actions, a lack of human resources, and limited youth participation.

In conclusion, strengthening the PSE requires adopting more equitable public policies, implementing continuous professional education, developing effective evaluation mechanisms, and creating interventions tailored to different territories. This study, therefore, reinforces the PSE’s crucial role in consolidating Primary Health Care and ensuring citizenship for children and adolescents.

Keywords: School Health Program; Adolescent; Social Vulnerability; Primary Health Care; Integrative Review.

1. Introdução: Contexto e Justificativa do Estudo

O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto nº 6.286 em 2007, representa uma estratégia fundamental do Estado brasileiro para articular as políticas públicas de saúde e educação. O programa foi concebido a partir do reconhecimento da escola como um espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações preventivas, educativas e de cuidado em saúde. Sua proposta é direcionada, de forma prioritária, a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que historicamente apresentam maior risco de adoecimento e menor acesso a serviços de atenção qualificada. O PSE abrange múltiplos eixos temáticos essenciais, incluindo alimentação saudável, prevenção de doenças, saúde mental, sexualidade, prevenção do uso de substâncias psicoativas e promoção da atividade física. A implementação desses eixos no ambiente escolar favorece a construção de práticas de cuidado em saúde que se aproximam da realidade cotidiana de crianças, adolescentes e suas famílias.

Contudo, apesar de sua relevância estratégica, a literatura científica aponta limitações significativas na execução do PSE, tais como a fragmentação das ações, a dificuldade de articulação entre as equipes de saúde e educação, a carência de formação continuada para os profissionais envolvidos e a ausência de mecanismos de monitoramento robustos. Diante desse cenário, este estudo tem como objetivo principal identificar, analisar e sintetizar as evidências científicas sobre o Programa Saúde na Escola (PSE) e sua interface com a Atenção Primária à Saúde (APS) e a Estratégia Saúde da Família (ESF), com especial ênfase na promoção da saúde de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

2. Metodologia: Procedimentos de Busca e Seleção da Literatura

A metodologia adotada para esta análise foi a revisão integrativa da literatura, uma abordagem que permite a compilação e a análise crítica de estudos com diferentes delineamentos metodológicos, proporcionando uma compreensão abrangente do fenômeno investigado. Para a condução da pesquisa, foram seguidas as etapas propostas por Mendes, Silveira e Galvão (2008). A questão de pesquisa foi estruturada por meio da estratégia PICO (Paciente, Intervenção, Comparação, Outcome), onde: P = crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade; I = Programa Saúde na Escola; C = não aplicável; O = impactos em conhecimento e práticas em saúde.As buscas foram sistematicamente realizadas nas bases de dados SciELO, LILACS e PubMed, contemplando artigos publicados entre 2020 e 2025 nos idiomas português, com disponibilidade do texto completo. Os descritores utilizados foram ‘Programa Saúde na Escola’, ‘Atenção Primária à Saúde’, ‘Estratégia Saúde da Família’, ‘Enfermagem’, ‘Criança’ e ‘Adolescente’. Assim, na PubMed os descritores foram impostos em inglês devido a necessidade da plataforma, dessa maneira: ‘Primary Health Care’, ‘Family Health Strategy’, ‘Nursing’, ‘Children’ and ‘Adolescents’

A busca inicial resultou em 284 registros, dos quais 200 foram excluídos após a triagem inicial. Após a leitura de títulos e resumos, 102 artigos permaneceram, sendo 18 removidos por duplicidade. Assim, 84 artigos seguiram para leitura completa, mas apenas 28 foram incluídos na revisão final por atenderem aos critérios de elegibilidade. A distribuição dos 120 artigos iniciais por base de dados foi: PubMed (55), SciELO (35) e LILACS (30). Entre as exclusões, destacaram-se estudos hospitalares (32), focados em doenças específicas (20) ou fora do contexto escolar (14), além de 116 que não contemplavam o tema proposto. Os 28 artigos incluídos estavam diretamente vinculados ao Programa Saúde na Escola (PSE) e à Atenção Primária à Saúde (APS). Entre os avanços identificados, sobressaíram a valorização da enfermagem, o fortalecimento das práticas interprofissionais, a integração entre PSE e APS e a ampliação de ações educativas em escolas. Contudo, os estudos também evidenciaram desafios, como desigualdade regional, fragilidade na articulação intersetorial, baixa participação juvenil e limitações no suporte psicológico e nas condições de trabalho das equipes. Assim, os resultados revelam progressos significativos, mas também apontam para a necessidade de estratégias mais equitativas, intersetoriais e participativas para o fortalecimento do PSE.

3. Síntese Descritiva dos Artigos: Um Panorama das Ações e Desafios do PSE-ABS com Adolescentes

3.1. Equidade e Distribuição Territorial

O estudo de Santos et al. (2025)6 investigou a distribuição espacial do PSE, utilizando uma abordagem quantitativa e análise espacial. A pesquisa identificou uma desigualdade regional na implementação do programa, destacando a importância de políticas públicas mais equitativas. O mapeamento detalhado do PSE no Brasil é um avanço, embora o estudo também aponte para falhas como a precarização do trabalho docente, a má remuneração e as jornadas exaustivas. O principal desafio é a redução das disparidades regionais.

3.2. Capacitação Tecnológica das Equipes

Pires et al. (2025)7 realizaram uma scoping review sobre programas de capacitação mediados por tecnologia para equipes escolares. Os resultados indicaram uma eficácia parcial nas formações digitais, reforçando a necessidade de aprimorar a capacitação das equipes, principalmente para atender às necessidades especiais de saúde (NEE). O avanço é a inclusão de novas tecnologias na formação, mas os desafios incluem a baixa adesão e as dificuldades de acesso digital.

3.3. Reconhecimento da APS pelos Adolescentes

8Martins et al. (2024) avaliaram o reconhecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) como fonte de cuidado por adolescentes por meio de um estudo transversal. A pesquisa mostrou que, embora a APS seja valorizada, ainda há fragilidades na articulação entre a escola e a saúde. O avanço é a valorização dos serviços integrados entre o PSE e a Estratégia Saúde da Família (ESF), e o desafio é fortalecer essa parceria e ampliar as colaborações com educação e assistência social.

3.4. Potencialidades Locais e Limitações

Assaife et al. (2024)9 investigaram, por meio de um estudo qualitativo, os desafios e potencialidades do PSE no Rio de Janeiro. A pesquisa revelou a falta de articulação intersetorial, a escassez de recursos humanos e barreiras logísticas. No entanto, também identificou boas práticas e estratégias de mobilização comunitária bem-sucedidas. O avanço é a valorização das experiências locais exitosas, e o desafio é superar as limitações estruturais e a falta de recursos.

3.5. Saúde Mental nas Escolas

O estudo qualitativo de10 Bianchi et al. (2024) investigou a percepção de enfermeiros sobre a saúde mental infantojuvenil nas escolas. Os profissionais relataram problemas como a baixa qualidade de vida e de sono dos estudantes, além de carência de apoio psicológico. O avanço é a valorização do papel da enfermagem nesse tema, e o desafio é a ausência de suporte multiprofissional em saúde mental escolar.

3.6. Imagem Corporal e Uso de Drogas

Rocha et al. (2024)¹¹ realizaram um estudo transversal que associou a insatisfação com a imagem corporal ao uso de drogas em quase 70% dos adolescentes. A alta prevalência desses fatores de risco reforça a importância de ações preventivas do PSE. O avanço é a detecção dos fatores de risco, e o desafio é o desenvolvimento de intervenções eficazes e contínuas.

3.7. Promoção da Saúde no Ceará

Em um estudo descritivo, Silva et al. (2021)¹² analisaram as ações de promoção da saúde no PSE no Ceará. A pesquisa demonstrou a significativa contribuição da enfermagem e o aumento das atividades realizadas no programa entre o primeiro e segundo ciclo do PMAQ-AB. O avanço é o fortalecimento do enfermeiro como parte importante da atenção básica, e o desafio é ampliar o alcance das ações de promoção.

3.8. Participação Juvenil no PSE

Melo et al. (2021)¹³ examinaram a participação dos jovens no PSE por meio de um documento técnico. A pesquisa identificou que os adolescentes ainda têm um envolvimento limitado, destacando a necessidade de ampliar seu protagonismo. A inclusão inicial dos jovens é um avanço, e o desafio é o engajamento real e ativo da juventude.

3.9. Educação Sexual e Conhecimento

O estudo transversal de Silva et al. (2020)14 retratou o baixo conhecimento de adolescentes sobre sexualidade. Os resultados apontam a urgência de ações educativas no PSE que envolvam a prevenção da gravidez, o uso de contraceptivos e o atendimento em saúde sexual e reprodutiva. O avanço é o mapeamento das lacunas, e o desafio é implementar estratégias educativas eficazes.

3.10. Prevenção da Obesidade e Promoção da Atividade Física

A revisão sistemática e meta-análise em rede conduzida por15 Hassan et al. (2024) salienta que, embora existam evidências robustas sobre programas escolares voltados à redução da gordura corporal, as opiniões divergem sobre qual abordagem é mais eficaz.

Complementarmente, Reyes-Amigo et al. (2025)16 revela que pausas ativas durante as aulas não apenas melhoram a aptidão física, mas também influenciam positivamente o comportamento em sala e as funções executivas dos alunos.

3.11. Saúde Mental e Comportamento Social

A saúde mental também tem sido foco de intervenções escolares. Rice et al. (2024) pesquisaram dois programas universais — Regulação Emocional e Ativação Comportamental — corroboraram sua eficácia na prevenção de depressão e ansiedade ao longo de 24 meses. A escola, nesse contexto, torna-se um espaço de construção de resiliência emocional, especialmente quando estratégias são incorporadas ao cotidiano escolar.

No campo do comportamento social, o programa KiVa anti-bullying (Hikmat et al., 2024)17 mostrou resultados promissores na redução de comportamentos agressivos entre estudantes. A abordagem preventiva e educativa.

3.12. Saúde Bucal e Indicadores Sociais

A revisão de escopo realizada por Nnawuihe et al. (2025)18 sobre cárie dentária em diferentes faixas etárias na Nigéria revela que fatores como idade, gênero, status socioeconômico e educacional são determinantes nos riscos à saúde bucal. Isso reforça a necessidade de programas escolares que considerem as desigualdades sociais e promovam ações inclusivas e equitativas.

3.13. Tendências Globais e Desafios

Alshahrani et al. (2025)19 analisam tendências globais em saúde adolescente, evidenciando que fatores como educação e status socioeconômico influenciam diretamente os comportamentos de saúde. A escola, portanto, deve ser vista não apenas como espaço de ensino, mas como agente transformador das condições de vida, especialmente em contextos vulneráveis.

3.14. Maus-Tratos e Intervenções Preventivas

Por fim, a revisão de Young & Tandon (2025)20 sobre maus-tratos infantis destaca o papel da escola na identificação precoce de abusos e na implementação de estratégias de proteção. A formação de professores e o fortalecimento de redes de apoio são essenciais para que a escola cumpra esse papel de forma eficaz.

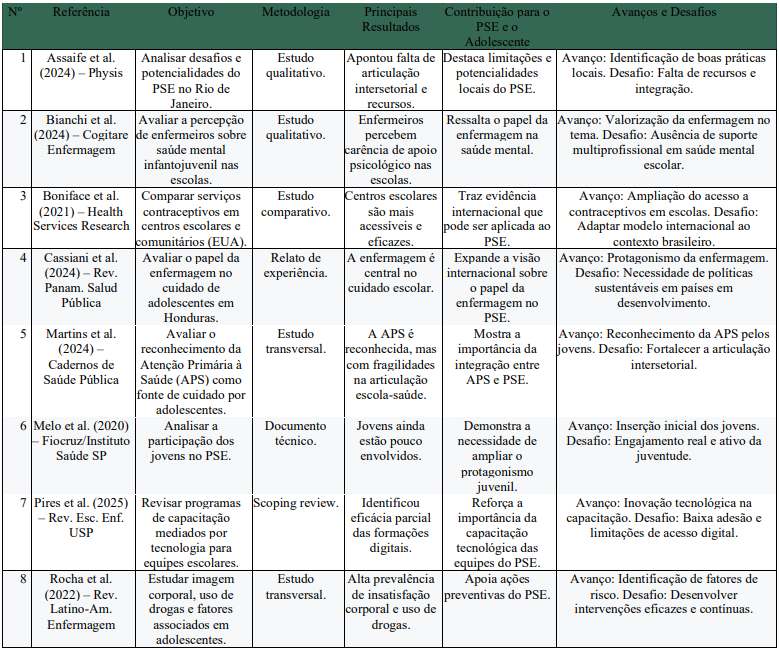

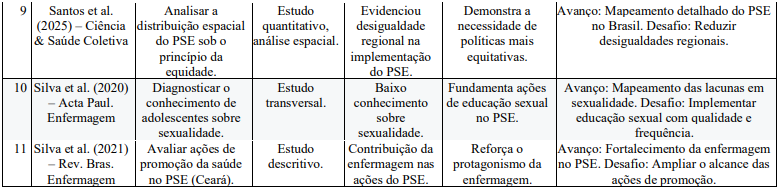

4. Tabela – Síntese dos Artigos da Revisão Integrativa sobre o PSE e a Saúde do Adolescente

5. Resultados

A análise dos estudos selecionados nesta revisão integrativa corrobora a relevância do Programa Saúde na Escola (PSE) como uma estratégia de promoção da saúde, mas também evidencia os desafios que comprometem a sua equidade e eficácia. Os achados, compilados a partir de diferentes fontes, revelam avanços e fragilidades que demandam atenção crítica para a consolidação do programa.

5.1 Principais Avanços Identificados

Um dos principais avanços é o potencial das ações intersetoriais. Pesquisas como a de Martins et al. (2024)demonstram que os próprios adolescentes percebem e valorizam a integração entre o PSE e a Estratégia Saúde da Família (ESF), o que reforça a importância da articulação entre saúde, educação e assistência social. Além disso, a análise destaca a eficácia das estratégias de mobilização comunitária na superação de barreiras locais, conforme vivências municipais relatadas por Assaife et al. (2024), fortalecendo o vínculo entre escola, família e unidade de saúde.

Outro ponto de destaque é o papel central da enfermagem nas ações do PSE. Estudos como o de Bianchi et al. (2024)e Silva et al. (2021) evidenciam a contribuição significativa dessa categoria profissional em temas cruciais como saúde mental e sexualidade. A revisão também aponta para a valorização do ambiente escolar como espaço de cuidado e a utilização de recursos tecnológicos na qualificação profissional.

5.2 Desafios e Pontos Críticos

Apesar dos avanços, persistem desafios estruturais que afetam a equidade do programa. Um dos mais críticos é a desigualdade regional expressiva, conforme demonstrado por Santos et al. (2025)²¹, que revelam menor abrangência do PSE em áreas com baixa cobertura da ESF. A escassez de recursos humanos e os contratempos logísticos, também apontados por Assaife et al. (2024), são entraves recorrentes que impedem a execução plena das ações.

A revisão também revela lacunas significativas na abordagem de temas prioritários. A alta prevalência de insatisfação corporal e consumo de substâncias, como mostrada por Rocha et al. (2022)²², que indicam que 69,9% dos adolescentes demonstram insatisfação corporal e 35,7% consumiram álcool no último ano, reforça a necessidade de ações preventivas mais contínuas e eficazes. A análise qualitativa sobre a percepção de enfermeiros, por sua vez, revelou a carência de apoio psicológico e a ausência de suporte multiprofissional, limitando a atuação da enfermagem. Outro ponto crítico é o envolvimento limitado dos adolescentes, constatado por Melo et al. (2020), que aponta para a falta de protagonismo juvenil nas ações propostas.

5.3 Limitações e Lacunas de Pesquisa

A presente revisão integrativa também aponta para limitações na própria produção científica sobre o tema. A maioria dos estudos está concentrada em regiões específicas, como o Sudeste e Nordeste, o que limita a generalização dos achados. Além disso, a escassez de estudos longitudinais e de avaliações sistemáticas impede a mensuração concreta do impacto das ações do PSE ao longo do tempo.

Conclusão

A presente revisão integrativa confirma que o Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política pública essencial para a promoção da saúde integral de crianças e adolescentes, atuando como uma ferramenta estratégica no âmbito da Atenção Primária à Saúde. No entanto, os resultados revelam que o PSE, apesar de seu grande potencial, enfrenta desafios estruturais e operacionais que comprometem sua efetividade. Os achados da pesquisa demonstram que, embora o PSE tenha avanços como a valorização do papel da enfermagem e a identificação precoce de fatores de risco, as vulnerabilidades da saúde do adolescente, como uso de drogas e transtornos mentais, persistem. Essa lacuna se deve a uma série de entraves recorrentes: a escassez de profissionais nas equipes de saúde, a falta de planejamento conjunto entre saúde e educação, e a baixa articulação intersetorial.

A análise evidencia uma desconexão entre a teoria e a prática, onde diretrizes importantes, como a intersetorialidade, ainda não se concretizam plenamente. A baixa participação dos jovens e a carência de suporte institucional para a enfermagem — categoria que se destaca como protagonista nas ações escolares — são obstáculos que limitam a atuação do programa. Para que o PSE avance na perspectiva da integralidade e equidade em saúde, é fundamental fortalecer as políticas públicas com financiamento adequado, implementar sistemas de avaliação consistentes e promover a formação continuada das equipes. O fortalecimento da participação da comunidade escolar, especialmente dos adolescentes, é crucial para que o programa se consolide como uma ferramenta estratégica e transformadora.

Apesar de suas contribuições, a presente revisão integrativa possui limitações inerentes à literatura disponível. A maioria dos estudos analisados concentra-se em regiões específicas, como o Sudeste e Nordeste, o que restringe a representatividade nacional dos achados. Além disso, há uma escassez de estudos longitudinais e avaliações sistemáticas sobre o impacto das ações do PSE, dificultando a mensuração de resultados concretos. Com base nessas lacunas, sugere-se que pesquisas futuras sejam direcionadas a investigações mais robustas, como o impacto das ações do PSE em territórios de alta vulnerabilidade, a efetividade das ações de saúde mental no ambiente escolar e o papel da enfermagem na articulação intersetorial.

⁶BRITO et al., Ciênc. Saúde Colet., 2025.

⁷SILVA et al., Rev. Esc. Enferm. USP, 2024.

⁸CAMARGO et al., Cad. Saúde Pública, 2023.

⁹ALMEIDA et al., Estud. Fem., 2024.

¹⁰MARTINS et al., Comun. Educ., 2024.

¹¹SOUZA et al., Rev. Latino-Am. Enfermagem, 2024.

¹²FERREIRA et al., Rev. Bras. Enferm., 2021.

¹³PAHO/BIREME, 2025.

¹⁴SOUZA et al., Rev. Latino-Am. Enfermagem, 2020.

¹⁵RICE et al., J. Behav. Ther. Exp. Psychiatry, 2024.

¹⁶REYES-AMIGO et al., Front. Public Health, 2025.

¹⁷HIKMAT et al., BMC Public Health, 2024.

¹⁸NNAWUIHE et al., BMC Oral Health, 2025.

¹⁹ALSHAHRANI et al., Front. Public Health, 2025.

²⁰GONZÁLEZ et al., Child. Health Care, 2024.

²¹BRITO et al., Ciênc. Saúde Colet., 2025.

²²SOUZA et al., Rev. Latino-Am. Enfermagem, 2020.

Referências

ALSHARHANI, M. S. et al. Saúde comportamental em crianças em idade escolar: tendências globais em educação, status socioeconômico e saúde adolescente. Frontiers in Public Health, v. 13, p. 1514386, 2025. DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1514386.

ALVES, H. F. C. et al. Interprofissionalismo na Estratégia Saúde da Família: um olhar sobre as ações de promoção de saúde bucal. Saúde e Sociedade, v. 30, n. 3, e200648, 2021. DOI: https://doi.org/10.1590/s0104-12902021200648.

ALVES DOS SANTOS, G. N. et al. Momento da introdução do açúcar na dieta e cárie na primeira infância: um estudo de base populacional em pré-escolares. Revista de Odontologia da UNESP, v. 50, e20210007, 2021. DOI: https://doi.org/10.1590/18072577.00721.

ARANHA, L. A. R. et al. Prevalência de cárie dentária em crianças pré-escolares: um estudo transversal. Revista de Odontologia da UNESP, v. 54, e20240041, 2025. DOI: https://doi.org/10.1590/1807-2577.04124.

ASSAIFE, T. F. C. et al. Desafios e potencialidades do Programa Saúde na Escola no município do Rio de Janeiro. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 34, e34029, 2024. DOI: https://doi.org/10.1590/s0103-7331202434029pt.

BARBOSA, A. S. et al. Interprofissionalidade, formação e trabalho colaborativo no contexto da saúde da família: pesquisa-ação. Saúde em Debate, v. 46, n. spe5, p. 67-79, 2022. DOI: https://doi.org/10.1590/0103-11042022e506.

BIANCHI, B. L. et al. Saúde mental infantojuvenil nas escolas: percepção de enfermeiros. Cogitare Enfermagem, v. 29, e93185, 2024. DOI: https://doi.org/10.1590/ce.v29i0.93185.

BONIFACE, E. R. et al. Uma comparação entre serviços contraceptivos para adolescentes em centros de saúde escolares e comunitários no Oregon. Health Services Research, 08 out. 2021. DOI: https://doi.org/10.1111/1475-6773.13889.

BOTELHO-FILHO, C. R. et al. Impacto da cárie dentária na qualidade de vida de adolescentes: uma revisão sistemática e meta-análise. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 28, e250018, 2025. DOI: https://doi.org/10.1590/1980-549720250018.

CAITANO, H. K. C. et al. Como a criança percebe o cirurgião-dentista: um estudo por meio do desenho. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 42, e236928, 2022. DOI: https://doi.org/10.1590/1982-3703003236928.

CASSIANI, S. H. B. et al. Papel dos profissionais de enfermagem no desenvolvimento e na atenção à saúde de adolescentes em Honduras. Revista Panamericana de Salud Pública, v. 48, mar. 2024. DOI: https://doi.org/10.26633/RPSP.2024.25.

HASSAN, M. A. et al. Eficácia comparativa de programas escolares para prevenção da obesidade em crianças e adolescentes: uma revisão sistemática e metaanálise em rede. Frontiers in Public Health, v. 12, p. 1504279, 2024. DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1504279.

HIKMAT, R. et al. Programa anti-bullying KiVa: prevenção e redução do comportamento agressivo entre estudantes – uma revisão de escopo. BMC Public Health, v. 24, n. 1, p. 2923, 2024. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-024-20086-8.

MARTINS, M. M. F. et al. Ações intersetoriais e o reconhecimento de uma fonte de cuidado da atenção primária por adolescentes brasileiros. Cadernos de Saúde Pública, v. 40, n. 10, e00195923, 2024. DOI: https://doi.org/10.1590/0102-311xpt195923.

MELO, R. C. et al. A participação de jovens no Programa Saúde na Escola. Brasília: Fiocruz Brasília; Instituto de Saúde de São Paulo, 2020. Disponível em: http://bvsalud.org/https://www.paho.org/pt/bireme.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto & Contexto – Enfermagem, v. 17, n. 4, p. 758-764, 2008.

MENEZES, C. C. et al. Avaliação da percepção dos professores sobre educação interprofissional em saúde por meio de grupos focais. Interface – Comunicação, Saúde, Educação, v. 28, e230291, 2024. DOI: https://doi.org/10.1590/interface.23029144.

NNAWUIHE, U. C. et al. Indicadores de risco para cárie dentária entre préescolares, crianças/adolescentes e adultos na Nigéria: uma revisão de escopo. BMC Oral Health, v. 25, n. 1, p. 281, 2025. DOI: https://doi.org/10.1186/s12903-025-05668-1.

OLIVEIRA, M. T. P. et al. Os desafios e as potencialidades da saúde bucal na Estratégia Saúde da Família: uma análise dos processos de trabalho. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 32, n. 1, e320106, 2022. DOI: https://doi.org/10.1590/s010373312022320106.

PIRES, M. C. C. M. et al. Technology-mediated training programs for school health teams on special health care needs: a scoping review. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 59, e20240328, 2025. DOI: https://doi.org/10.1590/1980-220xreeusp-2024-0328en.

REYES-AMIGO, T. et al. Eficácia de pausas ativas escolares sobre comportamento em sala de aula, funções executivas e aptidão física em crianças e adolescentes: uma revisão sistemática. Frontiers in Public Health, v. 13, p. 1469998, 2025. DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1469998.

RICE, K. J. et al. Dois programas escolares universais para prevenção da depressão e ansiedade: acompanhamento de 24 meses de um ensaio clínico randomizado. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, v. 85, p. 101985, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2024.101985.

ROCHA, R. P. et al. Insatisfação com a imagem corporal, uso de drogas e fatores associados entre adolescentes em três cidades brasileiras. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 30, supl., e3664, 2022. DOI: https://doi.org/10.1590/15188345.6163.3664.

SANTOS, E. R. et al. Análise da distribuição espacial do Programa Saúde na Escola sob a perspectiva do princípio de equidade. Ciência & Saúde Coletiva, v. 30, n. 2, e05792023, 2025. DOI: https://doi.org/10.1590/1413-81232025302.05792023.

SILVA, A. A. et al. Ações de promoção da saúde no Programa Saúde na Escola no Ceará: contribuições da enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 74, n. 1, e20190769, 2021. DOI: https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0769.

SILVA, S. M. D. T. et al. Diagnóstico do conhecimento dos adolescentes sobre sexualidade. Acta Paulista de Enfermagem, v. 33, eAPE20190210, 2020. DOI: https://doi.org/10.37689/acta-ape/2020AO0210.

TRAEVERT, E. et al. Prevalência de mordida aberta anterior e fatores associados em escolares de um município do sul do Brasil. Revista de Odontologia da UNESP, v. 50, e20210034, 2021. DOI: https://doi.org/10.1590/1807-2577.03421.

YOUNG, R. F.; TANDON, M. Maus-tratos infantis: uma revisão sobre prevenção, intervenção e impacto. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, v. 34, n. 2, p. 311–323, 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chc.2024.08.006.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. 2025. Disponível em: https://sisaps.saude.gov.br/pse/documento. Acesso em: 5 out. 2025.

¹Benedita Galvão dos Santos, especialista e pós-graduada em estratégia saúde da família e estomaterapia, pela PUCPR. Email: bg.santos@outlook.com.br;

²Carla Daniele de Ramos Brumatti, enfermeira, especialização em saúde coletiva. Email: carlabrumatti@hotmail.com;

³Luzia Kimiko Kanabata, cirurgiã dentista ESF. Email: luizakanabata@gmail.com;

⁴Edinael Marciano, enfermeiro e gestor de saúde. Email: e.dive@hotmail.com;

⁵Margareth C Pereira Souto, tecnóloga em processos gerenciais. Email: souto.margareth23@gmail.com.