VIRAL HEPATITIS IN BRAZILIAN SCHOOLS: A BIBLIOGRAPHIC REVIEW

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ni10202502072148

Ellerson Oliveira Loureiro Monteiro1; Raimundo Adalberto Pacheco de Pinho2; Robledo Hideki Ebata Guimarães3; Matheus Alonso de Souza Sarmento4; Clarissa Martins da Silva5; Marcio Andre Silva Ferreira6; Jessica Larissa Costa Sampaio7; Ariane Moreira Primo8; Andrea Alexandra Narro Ayin9; Jedna Kato Dantas10

Resumo

Conforme o Boletim Epidemiológico (2023), o número de casos de hepatite C e B ainda são altos, como a escola é um espaço privilegiado para práticas de promoção de saúde e de prevenção de agravos à saúde e doenças. Esse trabalho buscou esclarecer a situação da comunidade escolar, principalmente dos alunos do ensino básico, acerca dessa infecção a partir das conclusões de trabalhos científicos realizados no âmbito escolar, acessados através da base de dados do Google Acadêmico. Em síntese, dentro dos artigos estudados, desses, vinte e um trabalhos constatam que os alunos do ensino básico estão vulneráveis às hepatites virais por apresentarem, de um modo geral, um elevado desconhecimento em relação às maneiras de transmissão, prevenção, diagnóstico e tratamento. Desse modo, destaca-se a necessidade de maior inserção de ações de profissionais de saúde junto aos profissionais da educação a fim de sanar as dificuldades que os professores enfrentam a respeito dessa temática em sala de aula, e adicionalmente, efetuar campanhas de vacinação nas escolas, ampliando assim o processo de imunização dos brasileiros.

Palavras-chave: Hepatites virais, alunos, escolas, dados epidemiológicos.

1 INTRODUÇÃO

Conforme o Boletim Epidemiológico (2023), no período de 2000 a 2022, foram diagnosticados 750.651 casos confirmados de hepatites virais no Brasil. Sendo que 169.094 (22,5%) referentes aos casos de hepatite A, 276.646 (36,9%) aos de hepatite B, 298.738 (39,8%) aos de hepatite C. Ainda de acordo Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), no período de 2000 a 2021, ocorreram 85.486 óbitos por causas básicas e associadas às hepatites virais dos tipos A, B, C e D. Desses óbitos, 1,5% foram associados à hepatite viral A; 21,5% à hepatite B; 76,1% à hepatite C e 0,9% à hepatite D (BRASIL, 2023).

Globalmente, essas infecções são responsáveis por mais de 1,34 milhão de óbitos anualmente, dos quais 66% são causadas pela hepatite B, 30% pela hepatite C e 4% pela hepatite A, constituindo grande desafio à saúde pública em todo o mundo (WHO, 2017). Essas mortes decorrem principalmente das complicações das formas crônicas das hepatites, como insuficiência hepática, cirrose e hepatocarcinoma (THOMAS, 2019).

Por isso existe uma estratégia pelo mundo ao combate contra as hepatites, impulsionadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e apoiada por todos os seus Estados-membros, visando eliminar as hepatites virais até 2030 (OMS, 2019).

A distribuição das HVs é variável por região do Brasil, segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), a região Norte apresentou um quadro maior de VHD com 73,1 %, seguidos de 25,2 % de VHA; 14,5 % VHB e de 3,6 % VHC. A região Nordeste houve um maior número de casos de VHA com 30,0 %; os demais casos foram de VHB, VHC e VHD com 10,9 %, 7,1 % e 5,9 %, respectivamente. Na região Sudeste a maior porcentagem do número de casos foram de VHC com 58,3 %, os demais casos como VHA, VHB e VHD aparecem com 18,4 %, 34,2 % e 11,1 %, respectivamente. A região Sul apresentou destaque nos casos de VHB com 31,3 %, seguidos dos VHC, VHA e VHD com 27,1 %, 15,3% e 6,6 %, respectivamente. E finalmente, a região Centro-Oeste houve maior incidência de número de casos de VHA com 11,1 %, e os demais VHB, VHC e VHD com 9,1 %, 3,9 % e 3,3 %, respectivamente.

As hepatites virais são causadas por vírus que apresentam tropismo primário pelo tecido hepático (DUARTE et al., 2021), podendo causar doenças inflamatórias no fígado, sendo que os tipos mais comuns de hepatites são A, B e C (ROCHA, 2016).

O vírus causador da hepatite A (VHA) tem como sua forma mais comum de transmissão por vias fecal-oral, ingestão de água, alimentos contaminados e sexual (BRASIL, 2020). A hepatite B (VHB) seus principais meios de transmissão são pelas vias sexuais ou parenterais (AGUILERA et al., 2020). A hepatite C (VHC) suas transmissões são por vias parenteral, sexual e percutânea (SCHILLIE et al., 2020) e a hepatite D (VHD) pode ser transmitida via parenteral, por exposição inaparente, principalmente relacionada com efrações da pele por picadas de insetos, contato com mucosas ou escarificação da pele, ou por contato sexual (OLIVEIRA, 2022; MENTHA et al., 2019). Porém, a infecção pelo VHD é dependente de uma infecção pelo VHB. Caso a infecção com o vírus seja simultânea, é denominada coinfecção (ALVARADO-MORA et al., 2013). Devido a versatilidade da transmissão do virus aliada a desinformação poderia agravar os casos de hepatites virais no Brasil.

Paralelamente, o relacionamento sexual, os modos de ser e de viver a sexualidade têm sido explorados cada vez mais cedo na adolescência e também na infância (MACEDO et al., 2016). Relacionado a isso, a pré-adolescência e a adolescência são períodos críticos na vida de cada indivíduo, pois nessas fases os jovens vivenciam descobertas significativas e afirma a personalidade e a individualidade, sendo considerada uma fase de vulnerabilidade a diversos fatores, dentre elas as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) (BRASIL, 2020). Sendo que a ausência de orientações educacionais referentes a essas fases leva à ocorrência da disseminação das infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs (DA SILVA et al., 2023), dentre elas estão as HVs. Nesse contexto, a escola sendo um ambiente de troca e recepção de saberes, torna-se essencial para que se trabalhem temáticas como essa, a fim de contribuir para o bem-estar da população (FERREIRA et al., 2022). E a educação para a saúde sexual e saúde reprodutiva, favorece o desenvolvimento e conhecimento dos adolescentes para que possam ter atitudes positivas e saudáveis na vida sexual (BRASIL, 2018). Ainda, de acordo com De Carvalho e Pimentel (2014), De Ramos (2022) a escola, seria um espaço privilegiado para prevenção de agravos à saúde e de doenças.

Este trabalho se justifica, pois, apesar de existir muitas maneiras eficientes e eficazes de diagnóstico, prevenção e tratamento das hepatites virais, as taxas de detecção, principalmente dos casos de VHB e VHC, não houve decrescimento significativo dessas taxas nos últimos três anos. Por isso, este trabalho objetiva realizar uma revisão integrativa de artigos voltados às hepatites virais no âmbito escolar brasileira.

2 METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com coleta de dados em artigos científicos publicados no período de 2002 a 2024, sobre as hepatites virais no contexto do ensino básico no Brasil. Foram incluídos estudos publicados em português, inglês ou espanhol, disponíveis gratuitamente.

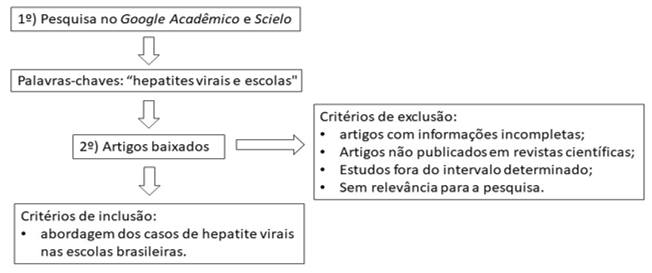

A busca pelos artigos foi realizada na base de dados do Google Acadêmico, utilizando as palavras-chave “hepatites virais” e “escolas”. Os critérios de inclusão consideraram estudos que abordassem as hepatites virais em escolas brasileiras, enquanto os critérios de exclusão foram: artigos com informações incompletas, trabalhos não publicados em revistas científicas, estudos fora do período delimitado e aqueles sem relevância para os objetivos da pesquisa.

Os artigos selecionados foram organizados por região geográfica do Brasil (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste) para permitir uma análise mais detalhada da distribuição regional e das iniciativas escolares relacionadas ao tema. Essa sistematização possibilitou identificar padrões, lacunas e particularidades no tratamento das hepatites virais no âmbito educacional brasileiro.

A Figura 1 mostra o fluxograma com o detalhamento da metodologia.

3 RESULTADOS

Nesta pesquisa bibliográfica foram analisados 106 artigos, no período compreendido, de todas as regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste), após o filtro de critérios de elegibilidade, 28 artigos foram identificados, com no mínimo de 3 artigos por região, sendo que 5 desses trabalhos, foram publicados a partir de 2023, demonstrando que o problema em torno das hepatites virais no ambiente escolar ainda é bastante atual. Descritos na Tabela 1.

Tabela 1: Descrição dos trabalhos científicos deste trabalho. Região Autores/Ano Título Resultados e Conclusões Norte De Souza Batista et al., (2024) Orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis em escolas do interior do Amazonas A maioria dos alunos demostraram vergonha sobre o tema, não sabiam utilizar o preservativo e não fizeram os testes rápidos. O trabalho estima que mais projetos deveriam ser desenvolvidos nas escolas e comunidades acerca da temática da sexualidade. De Barros et al., (2023) Inquérito soroepidemiológico e molecular das hepatites A, B e C em escolas estaduais em um município do nordeste do Pará Prevalência de 36,6% para o anti-VHA total reagente com 63,4% suscetíveis; de 0,2% para HBsAg e 47,5% anti-HBs isolado reagente, na única amostra HBsAg reagente o VHB-DNA foi detectável com baixa carga viral. Sendo que apesar de 98,2% alunos sabiam sobre a vacina, só 12,2% eram vacinados, verificando uma baixa cobertura vacinal nos participantes. Também, constatou-se comportamento de risco em 61,5% dos entrevistados por não fazerem uso de preservativos. Destacou que atividades sobre o tema são importantes. Ferreira et al., (2022) Abordagem sobre as Hepatites Virais: Experiências do PIBID em uma Escola Pública no Município de Humaitá-AM (Brasil) Foi identificado que muitos alunos não tinham consciência dos tipos de hepatites virais. Os autores sugerem abordar o tema com mais frequência. Da Costa et al., (2018) Percepção de risco de adolescentes escolares em relação às Infecções sexualmente transmissíveis em duas escolas de ensino Médio do acre Os resultados apontam que 67% das adolescentes da escola ainda não haviam iniciado a vida sexual, fator esse que as torna menos vulneráveis as HVB e HBC. No geral, demonstraram ter conhecimento sobre as formas de contágio e prevenção dessas ISTs. E concluíram a necessidade da aplicação de mais ações que sensibilizem e estimulem a prevenção com ampliação do conhecimento. Nordeste De Oliveira et al., (2024) Comportamento sexual de risco entre adolescentes escolares do Piauí: prevalência e fatores associados Este estudo mostrou prevalência elevada de comportamento sexual de risco (CSR) entre os adolescentes, tendo 41,0% deles não usaram preservativos em sua última relação sexual. Os dados também evidenciaram que os fatores associados a esse comportamento refletiram não apenas influências individuais, mas também características sociais, culturais e familiares. Na pesquisa, mostrou que o uso de substâncias como álcool, cigarro e drogas ilícitas também aumentou a chance do CSR. Há necessidade de intervenções na promoção da saúde a partir de abordagem multifatorial para prevenir comportamentos de risco entre os jovens. Da Silva et al., (2023) Percepções, evidências e prevenção às IST´S entre estudantes de duas escolas de referência em ensino médio no município de Paudalho/PE A maioria dos discentes desconhecem acerca da prevenção das ISTs. Devido, principalmente, à ausência na orientação a respeito do viés das informações disseminadas e visualizadas. De Albuquerque e Morais (2021) Conhecimento de estudantes de ensino médio de escolas públicas acerca de infecções sexualmente transmissíveis A maioria dos alunos demostraram ter conhecimento sobre as ISTs e sobre suas formas de prevenção. Incluindo as HVs sexualmente transmissíveis. E reforça a ideia da importância da educação em saúde no âmbito escolar como uma forma de promoção à saúde. Branco et al., (2017) Vulnerabilidades para hepatite B: conhecimento, atitudes e práticas de adolescentes escolares Verificou-se início precoce das atividades sexuais com média de 14,3 anos, 45% compartilham tesourinhas e lâminas de barbear com familiares, 41,2% faziam uso de bebidas alcoólicas. Em relação ao conhecimento sobre Hepatite B, 88,2% revelaram desconhecer as formas de transmissão e 62,6% prevenção. Sobre as formas específicas de transmissão da infecção, 49,7% a referiu que ocorria por meio de relação sexual desprotegida. Recomenda-se aumentar a informação acerca das HVs. Santos et al., (2017) O conhecimento sobre hepatites B e C dos estudantes de uma Escola Particular do Município de Vitória da Conquista – BA 59 % e 64 % não sabem o que é VHB e HVC, respectivamente. Logo, os resultados evidenciaram déficit no conhecimento dos alunos sobre o tema. Recomenda-se a intensificação da informação. Mendonça et al., (2016) Potabilidade da água em instituições de ensino do município de Teixeira – PB e sua correlação com o surto de hepatite a em escolares Os resultados mostraram que a ocorrência do surto de hepatite A pode estar relacionada com a falta de manutenção nos reservatórios das escolas e/ou às deficiências nas práticas higiênicas adotadas. Faz-se necessário a incorporação de hábitos sanitários saudáveis e medidas preventivas de limpeza e desinfecção dos reservatórios. Gomes et al., (2011) Hepatite A: soroprevalência e fatores associados em escolares de São Luís (MA), Brasil Prevalência de antiVHA-IgG foi de 64%. Esses resultados preveem elevado o número de indivíduos susceptíveis na vida adulta que estarão sob risco permanente de sofrer infecção e ter manifestações mais graves da doença. Sudeste Brogiolo et al., (2024) Educação sexual de adolescentes e jovens em ambiente escolar. Foi verificado que só 0,44% dos alunos lembraram de citar a hepatite como uma IST e 63,64% fazem sexo sem proteção. Destacaram a importância da intensificação da educação sexual no currículo preconizado na BNCC. De Ramos (2022) Escola promotora de saúde e cidadania: ações de divulgação científica e prevenção das hepatites virais. Foi identificada a fragilidade no conhecimento sobre as hepatites virais. Destacou a importância da educação continuada. Ciriaco et al., (2019) A importância do conhecimento sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) pelos adolescentes e a necessidade de uma abordagem que vá além das concepções biológicas “É possível realizar um teste rápido para detectar Hepatites B e C”, considerada verdadeira, apresentou 66 respostas positivas (31%) e 145 negativas (69%). E grande parte dos alunos não tinha conhecimento sobre a existência dos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA). Conclui-se que investir em educação sexual de qualidade é o caminho para a solução desse problema. Silva (2020) Análise sobre o ensino das infecções sexualmente transmissíveis em escolas públicas de Minas Gerais Os resultados apontam que os alunos estão concluindo o ensino médio sem conhecimento satisfatório em relação às formas de transmissão e prevenção contra as ISTs, logo os torna vulneráveis às hepatites virais. Evidenciando a urgente necessidade da melhoria das estratégias de ensino e das políticas de educação. Kury et al., (2016) Soroprevalência da hepatite A em crianças de escolas públicas em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil, antes da introdução da vacinação infantil universal Foi encontrado 20,7% de prevalência e 94,7% de suscetibilidade em crianças abaixo de 5 anos e prevalência anti-HVA com 33,3% em adolescentes de 15 a 19 anos. Recomendam a introdução de vacinas. Forgerine et al., (2016) Atividades desenvolvidas pelo projeto de extensão Doenças sexualmente transmissíveis e hepatites virais Os alunos apresentam muitas dúvidas sobre o tema com médias de acertos do questionário aplicado de 5,8 a 6,85. Recomenda-se criar mais atividades para multiplicar a informação sobre o assunto. Araújo et al., (2015) Projeto Papo Sério: Ações de saúde sexual e prevenção das DST/aids entre adolescentes Verificou-se muitas adolescentes grávidas e que não fazem uso de camisinhas, e que o assunto sexualidade ainda está permeado de tabus. É preciso mais atividades de promoção de saúde na escola. Ciaccia et al., (2014) Aspectos epidemiológicos, sorológicos e moleculares das hepatites B e C em crianças e adolescentes de creches e escolas municipais na cidade de Santos A prevalência geral do anti-HBc reagente foi de 0,1%, do AgHBs foi de 0,02% e do anti-HCV foi de 0,02%. A prevalência geral, em crianças, dos marcadores sorológicos para hepatites B e C na cidade de Santos foi baixa, quando comparada com os dados da literatura. Gonçalves (2012) Soroprevalência de anticorpos contra o vírus da hepatite A entre estudantes de escolas públicas em duas cidades do Triangulo Mineiro O Anti-VHA total foi reagente em 20,4% dos alunos de Uberlândia sendo mais frequente em alunos de escolas periféricas e 13,1% nos alunos de Limeira do Oeste. No geral, baixa soroprevalência. No geral, baixa soroprevalência. Contudo a implementação da vacina deveria ser feita. De Santana (2019) Hepatite B e HPV: fatores associados à vacinação dos adolescentes no Município de São Paulo Constatou-se cobertura vacinal contra HVB estão abaixo das metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, a cada 10 alunos, 8 não são vacinados, e relataram como motivo, não ter recebido nenhuma orientação. As coberturas vacinais de hepatite B estão abaixo das metas estabelecidas pelo Ministerio da Saude. E a principal barreira para vacinação foi a falta de orientação. Nesse sentido deve-se melhorar a comunicação entre as instituições e os adolescentes. Sul De Carvalho e Pimentel (2014) Vulnerabilidade dos alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas de Tupanciretã com relação a hepatites virais 24,9% dos alunos não usaram camisinha na primeira relação sexual; 89% compartilham instrumentos de manicure, 55,59% não se vacinaram; 36,63% não sabiam sobre o tratamento das HVs e 47,85% nunca fizeram exames para detectar HVs. Seria necessário criar mais consciência nos alunos a respeito desse assunto. Lanziotti e Da Silva (2007) Imunização contra hepatite B em crianças e adolescentes no ambiente escolar O total de alunos é de 1.358. Destes, 420 iniciaram ou continuaram o esquema vacinal contra a Hepatite B. O número de alunos que já estavam com o esquema vacinal completo foi de 459. Ainda, 479 alunos apresentaram situação vacinal desconhecida. Para isto, devem ser criados programas de atenção à saúde dos adolescentes. Scaraveli et al., 2011 Soroprevalência de marcadores de hepatite B e hepatite C em adolescentes no Sul do Brasil A prevalência de HBsAg foi de 0,2%, e a prevalência de anti-HBc foi de 1,4%. Quanto ao anti-HBs, 48,6% dos voluntários apresentaram títulos maiores que 10UI/L. Nenhum dos voluntários apresentou resultados reativos para anti-HCV. O estudo demonstrou uma baixa prevalência de marcadores de infecção HBV e HCV e um grande número de imunizados contra o HBV. Finalmente, demonstrou-se a importância de campanhas e políticas adequadas de saúde na redução dessas prevalências. Centro-Oeste Ferrari et al., (2012) Conhecimentos sobre hepatites virais numa Amostra de estudantes brasileiros do Vale do Araguaia, Amazônia Legal Os acadêmicos de biologia, que serão professores do ensino médio, têm poucos e insuficientes conhecimentos sobre hepatites o que poderia explicar o baixo conhecimento sobre a doença nos estudantes de ensino médio. Oliveira et al., (2007) Análise de fatores associados à não aceitação da vacina contra hepatite B em adolescentes escolares de baixa renda Do total de alunos, somente 64% aceitaram a primeira dose da vacina. Por outro lado, desses, 93,3% receberam o esquema completo. Verificou-se que fatores escolares exerceram um papel na aceitação da vacina. Os achados deste estudo ratificam a baixa aceitação da vacina contra hepatite B. E reforçam a importância de estratégias de imunização na escola para o cumprimento do esquema completo da vacina contra o VHB nesta população-alvo. Oliveira et al., (2006) Soroepidemiologia da infecção pelo vírus da hepatite B e alta taxa de resposta à vacina Butang® contra o vírus da hepatite B em adolescentes de famílias de baixa renda no Brasil Central Foi encontrado prevalência de HVB de 5,9%. Reforçam a importância da vacina contra hepatite B em adolescentes, Assis et al., (2002) Prevalência da infecção pelos vírus das hepatites A e E em escolares de município da Amazônia Matogrossense A prevalência de anti-VHA foi de 86,4%. A prevalência de anti-VHA já se mostrou elevada desde as faixas etárias mais baixas.

Em síntese, na amostra dos artigos analisados, desses, vinte e dois constatam que os alunos do ensino básico estão vulneráveis as HVs por apresentarem, de um modo geral, um elevado desconhecimento em relação às maneiras de transmissão, prevenção, diagnóstico e tratamento. Consecutivamente, levando a esses estudantes a terem um comportamento de risco, abordado em 21 trabalhos.

A prevalência e susceptibilidade foram abordados em oito artigos, desses, 4 encontraram alta prevalência e susceptibilidade de algum tipo de HVs em algumas escolas brasileiras. E 3 dos trabalhos que testaram a cobertura vacinal em algumas escolas, presenciou baixa cobertura vacinal em relação às metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

A respeito sobre o papel da escola na promoção da saúde sexual e reprodutiva, com foco na prevenção das hepatites virais entre adolescentes e pré-adolescentes, 17 artigos apontam uma educação frágil sobre o tema e que existem poucas ações nas escolas para o combater as hepatites virais.

4 DISCUSSÃO

Através da análise dos trabalhos contidos nesta revisão bibliográfica, pode-se verificar que a epidemiologia das hepatites virais é bastante heterogênea no Brasil, e com características endêmicas, mostradas na Tabela 2.

Tabela 2. Taxa de incidência de 2022, para a hepatite A, B e C, Boletim Epidemiológico de 2023 (BRASIL, 2023). Hepatite Viral Regiões Predominantes Estados com Taxa de Incidência Acima da Média Nacional (2022) Hepatite A Sul e Sudeste Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia, Paraíba, Acre Hepatite B Norte Rondônia, Acre, Roraima, Rio Grande do Sul, Paraná, Amazonas, São Paulo, Goiás, Sergipe, Tocantins, Pernambuco, Maranhão, Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo, Santa Catarina Hepatite C Sul Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Acre, Rondônia, Goiás, Bahia, Amazonas, Roraima, Sergipe

De acordo com o Boletim Epidemiológico de 2023, a taxa de incidência de 2022, para a hepatite A (Tabela 2), os Estados que apresentam valores acima da média nacional, e na ordem decrescente, são: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia, Paraíba e Acre. Assim sendo predominante na região Sul e Sudeste do Brasil.

A hepatite B, os maiores índices ocorreram nos Estados de Rondônia, Acre, Roraima, Rio Grande do Sul, Paraná, Amazonas, São Paulo, Goiás, Sergipe, Tocantins, Pernambuco, Maranhão, Bahia, Mato Grosso, Espirito Santo e Santa Catarina, o que revela endemismo pela região Norte do país (Tabela 2).

Já a hepatite C, apresenta dominância sobre a região Sul, Tabela, onde todos os Estados, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina apresentam taxas de incidência maiores que a média brasileira, porém os Estados de São Paulo, Acre, Rondônia, Goiás, Bahia, Amazonas, Roraima e Sergipe também apresentaram valores acima da nacional.

Nisso, as diferenças regionais no Brasil também foram percebidas nessa pesquisa bibliográfica percebendo que a região Norte não foca em nenhuma HV específica na maioria dos artigos inseridos aqui, apesar de endêmico para hepatite B, ao contrário que ocorreu em outras regiões como, região Nordeste que se notou que a maioria dos artigos tratavam sobre em algum aspecto sobre as VHA e VHB, a região Centro-Oeste teve artigos com foco na VHB, Sudeste, na VHA e VHB e região Sul, enfatizaram nas VHA e VHB. As preocupações acerca das HVs dos autores dessas duas últimas regiões coincidem com as informações dadas pela Tabela 2.

Percebeu-se também que a região Sudeste teve muitos artigos voltados à educação sexual.

O Brasil e formado por 26 Estados, um Distrito Federal e 5.573 municípios (IBGE) com um total de 178,5 mil escolas que atendem 47,3 milhões de alunos do ensino básico (Inep, 2023). Onde tanto Brogiolo et al., (2024) e De Souza Batista et al., (2024), como também, De Oliveira et al., (2024), Da Silva et al., (2023) e Araújo et al., (2015), descritos na Tabela 1, apontaram como principal fator problema em relação às hepatites virais nas escolas são a dificuldade de comunicação entre pais, alunos e professores; dificuldade da aplicação da interdisciplinaridade e intersetorialidade; falta de preparo de muitos professores, dificuldades em relação a discussão sobre a temática sexualidade na escola, e que isso também se repete nas casas dos escolares.

Em relação a abordagem da educação sexual na classe escolar, atividade que poderia ser mais simples de se inserir em aulas teóricas e práticas, enfrentam muitos desafios, tais como, falta de preparo de muitos professores que não sabem como mencionar o tema em aula, somados aos entraves diretamente relacionados a muitas famílias que não aceitam que a escola trate dessa questão, geralmente, considerados tabus na sociedade brasileira. (BROGIOLO et al., 2024, SANTOS et al., 2021; ALBUQUERQUE e MORAIS, 2021, SILVA, 2020, ARAÚJO et al., 2015). Pois, é a família é a uma das principais reguladoras da sexualidade e das informações, pois geralmente se limitam a ditar regras de comportamento que estão relacionadas a valores para manutenção do sistema familiar (DE SOUSA ALVES & AGUIAR, 2020).

Ao que diz respeito aos professores não saberem passar conteúdos relacionados a hepatites virais, pode se explicar através de sua formação, pois, o grau de desconhecimento de alguns estudantes de biologia, futuros professores, referente a essas infecções, são significativos, assim refletindo no elevado grau de desconhecimento entre os alunos de ensino médio (FERRARI et al., 2012).

Adicionalmente, outro desafio relacionado aos professores é trabalhar com um alto número de aulas semanais e se deparar com a falta de material didático de qualidade (SILVA, 2020).

Ressaltando que a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) preconiza que a educação sexual seja implementada obrigatoriamente de forma transversal e interdisciplinar em todas as disciplinas, voltadas a um ensino de qualidade.

Nesse contexto, muitos jovens se aproximam à vida adulta enfrentando mensagens conflitantes, negativas e confusas sobre a sexualidade, que muitas vezes são agravadas pelo constrangimento e pelo silêncio por parte dos adultos, inclusive pais e professores (UNESCO, 2018), o que dificulta as dinâmicas sobre o tema em sala de aula e na escola (DE SOUZA BATISTA et al., 2014). Tratadas nos trabalhos de Ferreira et al., (2022), Da Silva et al., (2023), Branco et al., (2017), Santos et al., (2017), Ferrari et al., (2012), Brogiolo et al., (2024), De Ramos (2022), Ciriaco et al., (2019), Silva (2020), Forgerine et al., (2016), De Santana (2019), De Carvalho e Pimentel (2014), Tabela 1.

Esse fato, leva a muitos adolescentes a procurarem informações sobre as ISTs na internet, que podem estar erradas, uma vez que podem ser elaboradas por pessoas que não têm competência para determinados assuntos. Outro problema em buscar informações na internet são as notícias falsas que podem gerar erros que comprometam a integridade física desse adolescente (ALBUQUERQUE e MORAIS, 2021). Ainda, esses autores, relataram que é na escola que os alunos obtêm a maior parte das mais informações sobre as ISTs.

Assim, o risco de prevalência das hepatites virais nas escolas pode ser presente (DE BARROS et al., 2023, KURY et al., 2016, GOMES et al., 2011, CIACCIA et al., 2014 GONÇALVES, 2012, SCARAVELI et al., 2011, OLIVEIRA et al., 2006, ASSIS et al., 2002), tendendo para o aumento no número de casos.

Apesar da existência do Programa Nacional de Imunização (PNI) que tem em seu plano, a vacinação universal das crianças contra hepatite A e B, aplicada na unidade neonatal, ou na primeira consulta ao serviço de saúde, ou em crianças com 6-7 anos, idade escolar (BRASIL, 2001, 2014, 2017), a cobertura vacinal nas escolas tem sido baixa (BARROS et al., 2023, DE SANTANA, 2019, SCARAVELI, (2009), NUNES et al., 2016 e CARVALHO, 2015), o que poderia ser uma solução a falta de informação a respeito das hepatites virais, sobretudo a VHA e VHB.

Com o objetivo de neutralizar a infecção por hepatites virais, os casos de hepatites são mapeados a partir da notificação compulsória, que são incluídas ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), por um profissional de saúde. Devido à gravidade, as escolas junto a outras instituições vêm unido forças para o enfretamento desse problema de saúde pública através de parcerias e projetos, mostrados nos trabalhos, como De Souza Batista et al., (2024), Forgerine et al., (2016), Araújo et al., (2015), Carvalho e Pimentel (2013), Tabela 1. Ações como essas que são apontadas como necessidade pelo Estado brasileiro.

Por isso, é importante para o desenvolvimento de estratégias que busquem maior aproximação entre estudantes e professores, com o intuito de desenvolver um diálogo mais aberto e construtivo sobre as temáticas mais difíceis de serem trabalhadas, uma vez que envolvem tabus da sociedade (DA SILVA FREIRA et al., 2017).

De acordo com Silva (2020) a escola possui um importante papel na conscientização dos adolescentes e jovens sobre os riscos de se contrair as ISTs e sobre as formas de prevenção das doenças associadas. As disciplinas de Ciências e Biologia, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, respectivamente, são as principais responsáveis nas abordagens dos conteúdos sobre educação sexual e ISTs; especialmente no oitavo ano do ensino fundamental e no primeiro ano do ensino médio.

Alguns dos autores, como De Barros et al., (2023), Costa et al., (2018), Ferreira et al., (2014), Mendonça et al., (2016), correlacionam o nível de prevalência e incidência de algum tipo de infecção por hepatite viral de acordo com o padrão socioeconômico ou local onde residiam os discentes, sendo que nesse quesito, a área rural, devido à distância, pode apresentar dificuldades ao acesso de serviços de educação pública e saúde, considerando-se os programas de imunização e as informações educativas relacionadas aos fatores risco, transmissão, prevenção, controle e tratamento das infecções causadas por hepatites virais (DE BARROS et al., 2023).

O diagnóstico das hepatites virais (HVs) baseia-se principalmente na detecção de marcadores sorológicos (antígenos virais e anticorpos específicos) e em alguns casos na detecção molecular (ácido nucleico viral) no sangue, soro, plasma ou fluido oral da pessoa infectada, por meio de imunoensaios ou de técnicas de biologia molecular (BRASIL, 2020).

No geral, a hepatite A pode ser prevenida com vacinação (LINDER e MALANI, 2017). Para o controle da hepatite B existe o tratamento medicamentoso, com os análogos de nucleotídeos (TERRAULT et al., 2018) e vacinação como medidas de prevenção (BRASIL, 2023). Para a hepatite C pode ser curada com tratamento antiviral específico, utilizando moduladores da resposta imune (Interferon) ou agentes antivirais de ação direta (DAAs) (DUARTE et al., 2021).

Historicamente, as melhorias na área de saneamento, são fatores determinantes para diminuição dos casos de hepatite A (DE SOUZA SANTOS et al., 2019). Além da melhoria das condições sanitárias, a vacinação contribuiu para diminuição acentuada dos casos de hepatite A. Imunógenos contra o HAV estão disponíveis desde os anos 1990, sendo a vacina monovalente de vírus inativado a mais utilizada. Duas doses são recomendadas, com a segunda aplicação entre 6 e 18 meses depois da primeira, no entanto a vacina é muito cara, limitando sua implementação (STUURMAN et al., 2017, BRASIL, 2014). Em 2014, o Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde (MS) do Brasil, implantou programa de vacinação contra hepatite A, disponibilizando única dose da vacina monovalente de vírus inativado. A opção pela dose única foi um modo de diminuir os custos. Essa decisão foi baseada em estudos mostrando elevados títulos de resposta humoral após a primeira dose da vacina (GENTILE et al., 2013; PARADA, 2015). A vacinação foi iniciada em 2014. Nessa época, o alvo eram crianças entre 15 e 24 meses de vida. Em 2017, o PNI ampliou a vacinação para crianças com menos de cinco anos de idade, para atingir as crianças que não foram vacinadas no início do programa (BRITO et al., 2020, BRASIL, 2017, BRASIL, 2014).

Nos casos de hepatite B, a vacina foi o fator fundamental para redução dos índices de prevalência. No Brasil, é preconizado que a vacinação seja feita em três doses no esquema 0, 30 e 180 dias (MARTINS AMEBL, 2015). Esta vacina tem demonstrado ser altamente imunogênica e segura (MARTINS M, IMMUNIZATION, 2018). Cronologicamente, a implantação da vacina hepatite B ocorreu gradativamente, que se deu início em 1989, a vacina foi disponibilizada primeiramente para lactantes residentes em área endêmica da Amazônia ocidental, e gradualmente foi expandida, culminando na disponibilização à toda população, para profilaxia pré-exposição, em 2016 (SANTANA, 2019, GUSMÃO, 2017, INTERFARMA, 2016, XIMENE et al., 2015).

A respeito da hepatite C, esse tipo viral de hepatite não apresenta vacina. Sendo possível somente o tratamento que é feita com agentes antivirais de ação direta de segunda geração com ou sem ribavirina (RBV) que se tornaram disponíveis a partir de 2014 pelo SUS e que substituíram o tratamento até então existente para hepatite C, que preconizava o uso de interferon peguilhado (PEG-IFN) associado à ribavirina (PEG-IFN+RBV) em diversos esquemas, a depender do genótipo do vírus (BRASIL, 2018, ROSENTHAL et al., 2016).

Contudo, estudos mostram uma baixa adesão dos adolescentes, principalmente os de baixa renda à vacinação contra hepatite B, e dos que se vacinam, muitos não concluem o esquema vacinal (OLIVEIRA et al., 2007, LINTON et al., 2003, MIDDLEMAN et al., 1999). A exemplo disso, à faixa etária mais acometida no Estado do Tocantins, de algum tipo de HVs, verificou-se que 38% dos casos estavam acumulados na população entre 1 e 9 anos de idade (GOMES et al., 2020). E na pesquisa de De Souza Santos et al., (2019), em Belém do Pará, percebeu-se que a soma de crianças e adolescentes com VHA foram de 55,37 %. Isso também foi evidenciado nas populações estudantes, pois, a implementação do programa vacinal não está cobrindo grande parte dos alunos, descrita nos trabalhos De Barros et al., (2023), Santana (2019), Assis et al., (2002), Tabela 1, demostrando um grande número de estudantes que nem sequer sabiam da existência dos tipos de hepatites virais.

Devido a isso, ações voltadas a promoção a saúde na escola devem ser acompanhadas por campanhas de vacinação junto a profissionais de saúde para a ampliação da cobertura vacinal e para uma melhor concepção e diminuição de atitudes vulneráveis em relação às hepatites virais (BARROS et al., 2023, SANTOS et al., 2018, FARIAS et al., 2018, COSTA et al., 2018).

A campanha de vacinação nas escolas, no geral, tem boa adesão, e contribuem para o aumento da cobertura vacinal, pois, fatores escolares exerceram um papel na aceitação da vacina (OLIVEIRA et al., 2007).

Ainda, trabalhos desenvolvidos por projetos e extensão da área de saúde no ambiente escolar tem levado conhecimento sobre métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais e outras ISTs, propiciando segurança e qualidade de vida aos adolescentes (DE SOUZA BATISTA et al., 2024, FERREIRA et al., 2022, FORGERINE et al., 2016, ARAÚJO et al., 2015), descritos na Tabela 1.

Essa articulação da área da saúde, da escola, comunidade e família, bem como os fatores que compõe a rede de apoio social daquele jovem, traria uma qualidade em saúde de todos da comunidade escolar (BROGIOLO et al. 2014).

Adicionado a isso, como a escola como sendo aquela que amplia e enriquece o universo simbólico dos alunos, abrindo possibilidades, e traduzem o professor como o detentor deste universo simbólico que se traduz na ferramenta utilizada no processo ensino-aprendizagem, é presente a necessidade das formações iniciais e continuada dos professores, alicerçando-se na finalidade da prática docente como a humanização dos homens por meio da prática social (DA SILVA SACCOMANI e COUTINHO, 2015), garantindo assim, um ensino de qualidade e proporcionando a formação de um cidadão ativo e crítico.

5 CONCLUSÃO

Em síntese, conclui-se que as hepatites virais é um grave problema de saúde pública, tanto que o vírus está presente em muitas escolas brasileiras, fato agravado devido a muitos profissionais da educação estarem despreparados para enfrentar esse problema, assim repercutindo na formação deficitária do estudante, podendo assim, colocar em risco toda essa população e logo a sociedade como um todo. Além disso, percebe-se que mesmo com a introdução de vacinas contra o vírus da hepatite A e B no Brasil, observa-se ausência de imunização ou vacinação incompleta nos alunos, o que poderia ser diferente já que a escola é um local privilegiado para controle de agravo de doenças. Então, destaca-se a necessidade de maior inserção de ações de profissionais de saúde junto aos profissionais da educação a fim de sanar as dificuldades que os professores enfrentam a respeito dessa temática em sala de aula, e adicionalmente, efetuar campanhas de vacinação nas escolas, ampliando assim o processo de imunização dos brasileiros, frentes de ação que contribuiriam para redução dos índices de hepatites virais no Brasil até sua neutralização.

REFERÊNCIAS

AGUILERA, A, et al. GEHEP 010 study: prevalence and distribution of hepatitis B virus genotypes in Spain (2000-2016). Journal of Infection [Internet]. 2020; 81(4): 600-6.

ALVARADO-MORA, M. V, et al. An update on HDV: Virology, pathogenesis and treatment. Terapia antiviral, v. 18, n. 3, PARTB, p. 541–548. 2013.

ARAÚJO, C. L. F, et al. Projeto Papo Sério: Ações de saúde sexual e prevenção das DST/AIDS entre adolescentes. EXTRAMUROS-Revista de Extensão da UNIVASF. 2015; 3(3): 51-61.

ASSIS, S. B, et al. Prevalência da infecção pelos vírus das hepatites A e E em escolares de município da Amazônia Matogrossense. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 35, p. 155-158, 2002.

BRANCO, T. B, et al. Vulnerabilidades para hepatite b: conhecimento, atitudes e práticas de adolescentes escolares. Revista de Enfermagem. UFPE on line. p. 4749-4757, 2017.

Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais. Brasília-DF, 2019.

Brasil. Cuidando de Adolescentes: orientações básicas para a saúde sexual e reprodutiva. Ministério da Saúde. 2 ed. Brasília, 2018.

Brasil. Ministério da Saúde. Informe técnico da introdução da vacina adsorvida hepatite A (inativada) [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

Brasil. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.

Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfenções. Brasília: MS, 2018. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Relatorios/Portaria/2018/PortariasSCTIE_82a84_2018.pdf. Acesso em: 08 de outubro de 2024.

Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Censo da Educação Básica 2023: notas estatísticas, 2023.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Hepatites virais. Boletim Epidemiológico, 2020.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Hepatites virais. Boletim Epidemiológico, 2023.

BRITO, W. I. D & SOUTO, F. J. D. Vacinação universal contra hepatite A no Brasil: análise da cobertura vacinal e da incidência cinco anos após a implantação do programa. Revista Brasileira de epidemiologia, v. 23, p. e200073, 2020.

BROGIOLO, C. B, et al. Educação sexual de adolescentes e jovens em ambiente escolar. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 24, n. 6, p. e16369-e16369, 2024.

Centers for Disease Control and Prevention – CDC. Viral hepatitis surveillance: United States [Internet]. Atlanta: US Department of Health and Human Services; 2013.

CIACCIA, M. C. C, et al. Aspectos epidemiológicos, sorológicos e moleculares das hepatites B e C em crianças e adolescentes de creches e escolas municipais na cidade de Santos. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 17, p. 588-599, 2014.

CIRIACO, N. L. C, et al. A importância do conhecimento sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) pelos adolescentes e a necessidade de uma abordagem que vá além das concepções biológicas. Revista Em Extensão. 2019; 18(1): 63-80.

DA COSTA, R. S. L, et al. Percepção de risco de adolescentes escolares em relação às infecções sexualmente transmissíveis em duas escolas de ensino médio do Acre. Dê Ciência em Foco. 2018; 2(2): 59-72.

DA SILVA, I. A, et al. Percepções, evidências e prevenção às IST´S entre estudantes de duas escolas de referência no ensino médio no município de Paudalho/PE. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, v. 12, n. 2, e3812239881-e3812239881, 2023.

DA SILVA SACCOMANI, M.C.; COUTINHO, L. C. S. Da formação inicial de professores à formação continuada: contribuições da pedagogia histórico-crítica na busca de uma formação emancipadora. Germinal: Marxismo e Educação em Debate, v. 7, n. 1, 233-242, 2015.

DE CARVALHO, T. G. M. L., PIMENTEL, G. M. Vulnerabilidade dos alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas de tupanciretã com relação as hepatites virais. Revista Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão-RevInt, v. 1, n. 1, 2014.

DE BARROS, R. S, et al. Inquérito soroepidemiológico e molecular das hepatites A, B e C em escolas estaduais em um município do nordeste do Pará. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 23, n. 8, e13438-e13438, 2023.

DE ALBUQUERQUE, R.M., DE MORAIS, R.C.S. Conhecimento de estudantes de ensino médio de escolas públicas acerca de infecções sexualmente transmissíveis, 2021.

DE OLIVEIRA, A. G. S, et al. Comportamento sexual de risco entre adolescentes escolares do Piauí: prevalência e fatores associados. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 24, n. 6, e15816-e15816, 2024.

DE RAMOS GL. Escola promotora de saúde e cidadania: ações de divulgação científica e prevenção das hepatites virais. Dissertação (Mestrado em ciências) – Instituto Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde Fundação Oswaldo, 2022.

DE SANTANA, J. E. S. D. Hepatite B e HPV: fatores associados à vacinação dos adolescentes no Município de São Paulo. São Paulo, 2019.

DE SOUSA ALVES, L., AGUIAR, R.S. Saúde sexual e infecções sexualmente transmissíveis na adolescência: uma revisão integrativa. Nursing (São Paulo), v. 23, n. 263, 3683-3687, 2020.

DE SOUZA BATISTA, J. K, et al. Orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis em escolas do interior do Amazonas. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 24, n. 3, e14570-e14570, 2024.

DE SOUZA SANTOS, K, et al. Perfil da hepatite A no município de Belém, Pará, Brasil. Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia, v. 7, n. 2, 18-27, 2019.

DUARTE, G, et al. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: hepatites virais. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 30: e2020834, 2021.

EVON, D. M, et al. A comprehensive assessment of patient reported symptom burden, medical comorbidities, and functional well being in patients initiating direct acting antiviral therapy for chronic hepatitis C: results from a large US multi-center observational study. PLoS One [Internet]. v. 13, n. 8, e0196908, 2018.

FARIAS, S. C. Os territórios das hepatites virais no Brasil: subsídios para o ensino de geografia da saúde por meio da aprendizagem baseada em problemas. Tese (Doutorado em Biociências e Saúde) − Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2018.

FERREIRA, C. T, et al. Hepatites virais: aspectos da epidemiologia e da prevenção. Revista Brasileira Epidemiologia, v. 7, n. 4, 2004.

FERREIRA, L. D, et al. Abordagem sobre as hepatites virais: Experiências do PIBID em uma escola pública no município de Humaitá-AM (Brasil). Revista Ensino de Ciências e Humanidades-Cidadania, Diversidade e Bem Estar-RECH. 2022; 6(2):135-147.

FERRARI, C. K, et al. Conhecimentos sobre hepatites virais numa amostra de estudantes brasileiros do Vale do Araguaia, Amazônia Legal. Acta Gastroenterológica Latinoamericano. 2012; 42(2):120-126.

FORGERINI, M, et al. Atividades desenvolvidas pelo projeto de extensão doenças sexualmente transmissíveis e hepatites virais. Revista da Universidade Vale do Rio Verde. 2016; 14(2): 913-926.

FREIDL, G. S, et al. Hepatitis A outbreak among men who have sex with men (MSM) predominantly linked with the EuroPride, the Netherlands, July 2016 to February 2017. Euro Surveill [Internet]. 2017; 22(8): 30468.

GOMES, A. M, et al. Hepatites virais: uma análise clínico-epidemiológica no estado do Tocantins nos últimos 18 anos. Revista de Patologia do Tocantins. 2020; 7(2): 107-113.

GOMES, M. A. C, et al. Hepatitis A: seroprevalence and associated factors among schoolchildren of São Luís (MA), Brazil. Revista Brasileira Epidemiologia, v. 14, 548-555, 2011.

GONÇALVES, A. A. S. Soroprevalência de anticorpos contra o vírus da Hepatite A entre estudantes de escolas públicas em duas cidades do Triângulo Mineiro. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2012.

GUSMÃO, B. M, et al. Análise do perfil sociodemográfico de notificados para hepatite B e imunização contra a doença. Revista de pesquisa Cuidado é fundamental online, v. 9, n. 3, p. 627-633, 2017.

KURY, C. M, et al. Soroprevalência da hepatite A em crianças de escolas públicas em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil, antes da introdução da vacinação infantil universal. Cadernos de Saúde Pública, v. 32, p. e00175614, 2016.

LANZIOTTI, L. H., DA SILVA, A. P. L. Imunização contra hepatite B em crianças e adolescentes no ambiente escolar. Revista Baiana de Saúde Pública. 2007; 31(2):331-331.

MS/Brasil – Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação Geral do Programa de Imunizações. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação. Brasília (DF), 2014a.

MS/Brasil – Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação Geral do Programa de Imunizações. Nota Informativa n 135-SEI/2017=CGPNI/DEVIT/SVS/MS. Brasília (DF), 2017.

MARTINS, M, et al. Positive hepatitis B surface antigen after vaccination in a newborn. Nascer e crescer-birth and growth medical journal. 2018; 27(2):105-107.

MARTINS, A. M. E. D. B. L, et al. Fatores associados à imunização contra Hepatite B entre trabalhadores da Estratégia Saúde da Família. Revista Brasileira de Enfermagem. 2015; 68(1):84-92.

MACEDO, S. R, et al. Adolescência e sexualidade: scripts sexuais a partir das representações sociais. Revista Brasileira Enfermagem. 2013; 66(1):103-109.

MENDONÇA, P. D, et al. Potabilidade da água em instituições de ensino do município de Teixeira–PB e sua correlação com o surto de hepatite a em escolares. Temas em Saúde. 2016; 16(2):239-257.

MENTHA, N, et al. A review on hepatitis D: From virology to new therapies. Journal of advanced research, v. 17, 3–15, 2019.

OLIVEIRA, M. D. D. S, et al. Análise de fatores associados à não aceitação da vacina contra hepatite B em adolescentes escolares de baixa renda. Ciência & Saúde Coletiva, v. 12, 1247-1252, 2007.

OLIVEIRA, M. D. D. S, et al. Seroepidemiology of hepatitis B virus infection and high rate of response to hepatitis B virus Butang® vaccine in adolescents from low income families in Central Brazil. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 101, 251-256, 2006.

Organização Mundial de Saúde. Base para imunização em series. Modulo 18: Hepatite A. Geneva, 2019.

OLIVEIRA, P. L. L. DA S. “Hepatite D no Brasil e Amazônia Internacional: uma revisão sobre aspectos virológico, epidemiológicos, diagnóstico e tratamento”, 2022.

PARADA, L. Vacinação contra Hepatite A (Experiência da Argentina). [Internet]. Rio Grande do Sul, 2015.

PINTO, A. E. C. M, et al. Campanha de imunização contra hepatite B em escolares do município de Vespasiano-Minas Gerais. REME-Revista Mineira de Enfermagem, v. 10, n. 2, 2006.

ROCHA, A. Fundamentos da microbiologia. São Paulo, Rideel, 2016. Isbn 978-85-339-3744-4.

ROSENTHAL, E. S., GRAHAM, C. S. Price and affordability of direct-acting antiviral regimens for hepatitis C virus in the United States. Infectious agents and cancer, 11-24, 2016.

SILVA, R. T. Análise sobre o ensino das infecções sexualmente transmissíveis em escolas públicas de Minas Gerais, 2019.

SANTOS, A. D, et al. Educação Sexual no ambiente escolar. Monografia (Licenciatura em Pedagogia) –Instituto de Ciências Humanas. Centro Universitário Unabetim, Betim, 2021.

SANTOS, A. K. P, et al. O conhecimento sobre hepatites B e C dos Estudantes de uma Escola Particular do Município de Vitória da Conquista–BA. ID on line. Revista de psicologia. 2017; 11(36):112-123.

SCARAVELI, N. G, et al. Soroprevalência de marcadores de hepatite B e hepatite C em adolescentes no Sul do Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 27, 753-758, 2011.

SCHILLIE, S, et al. CDC Recommendations for hepatitis c screening among adults – United States. MMWR. Recommendations and Reports. 2020; 69(2): 1-17.

STUURMAN, A. L, et al. Impact of universal mass vaccination with monovalent inactivated hepatitis A vaccines – A systematic review. Vacinas humanas e imunoterápicos. 2017; 13(3):724-36.

TERRAULT, N. A, et al. Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance. Hepatology. 2018; 12(1): 33-4.

THOMAS, D. L. Global elimination of chronic hepatitis. New England Journal of Medicine. 2019; 380(21):2041-2050.

XIMENES, R. A, et al. Population-based multicentric survey of hepatitis B infection and risk factors in the north, south, and southeast regions of Brazil, 10–20 years after the beginning of vaccination. The American journal of tropical medicine and hygiene, v. 93, n. 6, 1341, 2015.

World Health Organization – WHO. Global hepatitis report, [Internet]. Geneva: World Health Organization, 2017. Disponível em: https://www.who.int/hepatitis/ publications/global-hepatitis-report2017/en/. Acessado em 10 de novembro de 2023.

1 Discente do Curso Superior de Licenciatura em Biologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) Campus Belém e-mail: ellerson987@gmail.com

2 Docente do Curso Superior de Licenciatura em Biologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) Campus Belém Mestre em virologia (PPGV/IEC). E-mail: raimundo.pacheco@ifpa.edu.br

3 Licenciatura em Biologia da Faculdade Única. E-mail: robguimas83@gmail.com

4 Bacharel em Medicina do Centro Universitário do Pará (Cesupa). E-mail: matheusalonsos@hotmail.com

5 Bacharel em Medicina do Centro Universitário do Pará (Cesupa). E-mail: clarissamrtns@gmail.com

6 Bacharel em Medicina da Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: masfmedufpa@gmail.com

7 Licenciatura Plena em Ciências Naturais e Biologia da Universidade do Estado do Pará (UEPA). E-mail: lcosta9303@gmail.com

8 Bacharel em Medicina da Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: arianeprimo@hotmail.com

9 Bacharel em Medicina do Centro Universitário do Pará (Cesupa). E-mail: andreaayin@hotmail.com

10 Docente do Curso Superior de Licenciatura em Biologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) Campus Belém Mestre em Ciência Animal pela Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: jedna.kato@ifpa.edu.br