ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF STUDENTS FROM DIFFERENT COURSES AT THE APARÍCIO CARVALHO UNIVERSITY CENTER (FIMCA) REGARDING HIV.

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ar10202504281353

Gabriel Laurindo da Silva Mota¹; Geórgia Dandara Albuquerque Del Castilo²; Pedro Henrique Mendanha Carvalho³; Prof. Dr. Gilmar dos Santos Nascimento⁴.

Resumo

INTRODUÇÃO: Na década de 80, surgiram os primeiros casos de HIV nos Estados Unidos, Haiti e África Central. O vírus ataca células do sistema imunológico, deixando o organismo vulnerável a doenças oportunistas ao longo prazo. Hoje, mesmo com diversos meios de comunicação, ainda há desconhecimento sobre o assunto entre jovens discentes. A análise da concepção dos acadêmicos de diferentes cursos acerca do HIV é crucial para promover educação, prevenção, tratamento e apoio adequados, impactando positivamente a saúde pública. OBJETIVO: Investigar dados entre discentes da área da saúde e de outros cursos quanto ao conhecimento sobre o HIV. METODOLOGIA: Pesquisa descritiva e exploratória, de abordagem mista (qualitativa e quantitativa), envolvendo a aplicação virtual de um formulário a uma amostra selecionada, abordando conhecimento, causas, formas de transmissão, prevenção e tratamento do HIV. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Participaram 360 discentes de períodos e cursos variados. Desses, 39,1% afirmaram ter recebido formação formal sobre o HIV, enquanto 59,7% não tiveram essa oportunidade. Em relação à eficácia das campanhas preventivas, 79,7% consideram-nas efetivas, ao passo que 20,3% demonstram ceticismo. Sobre prevenção, 91,4% relataram saber como se proteger, mas apenas 34,2% citaram múltiplas formas preventivas. CONCLUSÃO: A pesquisa possibilita compreender a percepção dos acadêmicos sobre o HIV, incluindo prevenção, transmissão, sintomas e tratamento, evidenciando déficits no conhecimento e lacunas no ensino de temas relevantes para o enfrentamento do HIV.

Palavras-chave: Estigma. HIV. Vírus.

1 INTRODUÇÃO

No início da década de 80 foram identificados os primeiros casos da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), causada pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), desde então, houve um aumento exponencial no número de casos e sua propagação pelo mundo todo. Esse vírus ataca o sistema imunológico, que é o responsável por defender o organismo, deixando-o à mercê de doenças oportunistas. A transmissão do HIV ocorre a partir do ato de ter relação sexual sem preservativos, contato com o sangue do indivíduo contaminado (no ato de compartilhar seringas, por meio de transfusão sanguínea), ou na transmissão vertical da mãe soropositiva para o feto na gestação e trabalho de parto ou durante a amamentação (FIOCRUZ, 2022).

Apesar do grande acesso a informações que o mundo globalizado proporciona, ainda há um grande déficit na difusão de noções de grande relevância para o bem-estar da população geral, esse déficit gera desinformação, ocasionada pelo estigma e preconceito preexistentes contra a pessoa que vive com HIV, que aliado as poucas campanhas de conscientização sobre o tema, causam um estado de ignorância do indivíduo em relação ao conhecimento altamente importante para seu desenvolvimento e atuação no meio social (NEHMY; PAIM, 1998). Diante disso, tendo em vista que o maior índice de detecção de HIV em 2018 foi notado em homens de 25 aos 29 anos, e que há uma tendência ao crescimento no número de casos de jovens de 15 a 24 anos, infere-se que existe um vácuo informacional na população jovem no quesito HIV e suas particularidades (BRASIL, 2019).

Dessa forma, o conhecimento dos acadêmicos sobre o vírus HIV é extremamente importante, pois esses profissionais podem se tornar líderes na luta contra a propagação da doença. Através de pesquisas, estudos e trabalho de campo, os acadêmicos podem ajudar a identificar as causas e os fatores de risco associados a esse vírus, bem como desenvolver novas abordagens de prevenção e tratamento. Na maioria das universidades, o HIV é incluído nos currículos de cursos como medicina, enfermagem, biologia, psicologia e serviço social, entre outros. No entanto, nos cursos que não são da área da saúde, a realidade não é a mesma, pois percebe-se uma deficiência de informação desse assunto entre os discentes. Assim, constata-se que na formulação de medidas para o controle da AIDS, é de grande importância compreender o perfil informacional dos universitários sobre esse assunto, tendo em vista que grande parte do corpo discente se encaixa no intervalo de idades com alto índice de infecção pelo HIV. Em resumo, os acadêmicos têm um papel importante na luta contra esse patógeno e com um conhecimento sólido e atualizado sobre a doença, eles podem ajudar a prevenir a propagação do vírus e melhorar o atendimento e o tratamento das pessoas que vivem com HIV, já que quanto menos o indivíduo souber sobre o vírus maior sua vulnerabilidade à infecção e ao adoecimento por ele.

Nesse contexto, por meio de uma pesquisa quali-quantitativa, na qual foi disponibilizado, para uma diversidade de cursos, de diferentes áreas do conhecimento e períodos, um formulário para coleta de informações com perguntas associadas aos diversos conhecimentos sobre o HIV, para assim, tabular as respostas. Portanto, o objetivo do presente artigo é analisar dados coletados de discentes da área da saúde e de outros cursos universitários acerca de conhecimentos gerais e específicos sobre o vírus, bem como expor, por meio de representação gráfica, as conclusões geradas pelo estudo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 – SOBRE O HIV

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), foi identificada em meados de 1981, a partir da detecção de um alto número de pacientes adultos, do sexo masculino, que eram homossexuais e apresentavam pneumonia e uma certa ineficácia do sistema imune, com isso, profissionais da área da saúde teorizaram que se tratava de uma nova doença infecciosa e transmissível.

Pouco tempo depois, em 1983, o agente etiológico retroviral que viria a ser catalogado como HIV-1 foi isolado por cientistas franceses nos EUA, e logo depois o HIV-2, em 1986, também foi identificado, ambos possuindo muitas características em comum (BRASIL, 2003).

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um retrovírus citopático e não-oncogênico que utiliza a enzima transcriptase reversa para se reproduzir e inserir-se no código genético do indivíduo infectado. Além disso, este vírus afeta o sistema imunológico, de forma mais intensa os linfócitos T CD4, o vírus tem a capacidade de alterar o DNA dessas células e fazer cópias de si mesmo, causando um disfuncionamento imunológico de caráter crônico. O resultado dessa disfunção é uma progressiva imunodeficiência que torna o organismo sensível a doenças oportunistas. O indivíduo soropositivo para o HIV pode manifestar a Síndrome da Imunodeficiência Humana (sida/aids), o que se dá após alguns anos do contato com o vírus (BRASIL, 2019).

2.2 – TRANSMISSÃO

Historicamente, Por muito tempo o contágio do HIV foi associado apenas a homossexuais, usuários de drogas injetáveis e profissionais do sexo. No entanto, com o passar do tempo percebe-se que esta narrativa apresenta-se cada vez menos concentrada a grupos e classes, visto que a AIDS é a quinta maior causa mundial de morte, entre os adultos jovens. (ARIAS; LUJÁN-TANGARIFE, 2015; WORLD…, 2015).

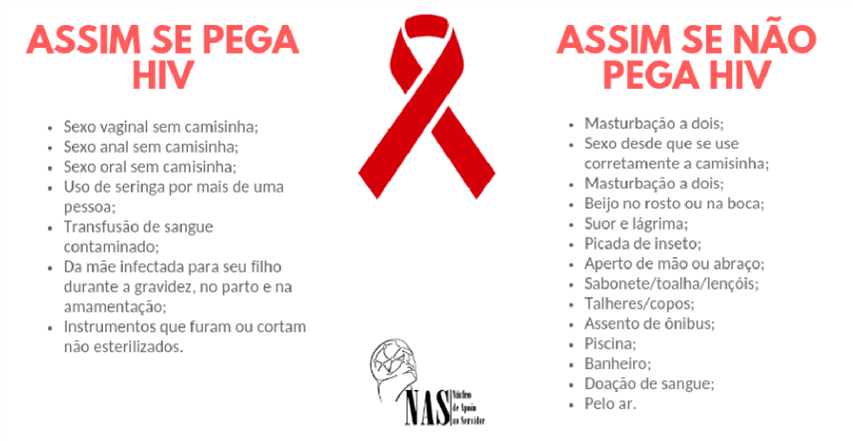

Os meios de transmissão do HIV são muitos, como podemos perceber na Figura 1, dentre eles se destaca como mais frequente o contato sexual sem preservativos.Além disso, há diversos fatores que contribuem para alta transmissão do HIV em relações sexuais, tais como, ato sexual durante o período menstrual, elevada viremia, e a companhia de outras ISTs, como, sífilis, herpes genital e cancro venéreo. Esse vírus também pode ser transmitido por meio secreções como sangue(associado ao consumo de drogas injetáveis pelo compartilhamento de seringas, além de ocorrências menos comuns, como acidentes de trabalhadores da área da saúde), esperma, secreção vaginal, mas também pode ocorrer por transmissão vertical (mãe soropositivo retransmite o vírus para feto durante a gestação, parto ou posteriormente através da amamentação), portanto, é perceptível que há uma ampla gama de cuidados necessários para que haja uma proteção efetiva contra esse agente. (BRASIL, 2003; LONG et al., 2013).

Figura 1: Informativo sobre a transmissão do vírus HIV

2.3 – PREVENÇÃO

A prevenção contra ISTs e HIV/AIDS no geral, envolve principalmente estratégias que promovam a utilização de preservativos, que funcionam como barreira contra o vírus, além disso, quanto aos riscos ocupacionais e acidentes de trabalho, a prevenção baseia-se nas Leis de biossegurança(tais como a NR-32) que mencionam os cuidados adequados a se ter quando há manipulação de agentes de risco biológico e materiais perfurocortantes, bem como a forma de descarte mais adequada para eles. (BRASIL, 2008)

2.4 – DIAGNÓSTICO

De início, vale ressaltar que as técnicas que são usadas para o diagnóstico de infecção por HIV são em sua maioria fundamentadas na detecção de anticorpos produzidos contra o vírus, essas técnicas apresentam eficácia comprovada e são utilizadas de maneira rotineira, vale destacar que com testes rápidos é possível conseguir um resultado em um tempo hábil de cerca de 30 minutos. Além disso, é importante destacar que esses testes são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nas unidades públicas e nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), as pessoas também podem ter acesso a autotestes pelo SUS para se testar onde e quando se sentirem mais confortáveis. (BRASIL, 2022)

Ademais, o HIV é de ampla disseminação em grupos de jovens de 15 a 24 anos, e mais comum em homens do que mulheres, como visto na Figura 2.

Figura 2: Casos de AIDS notificados no SINAN, declarados no SIM e registrados no SISCEL/SICLOM por ano de diagnóstico no Brasil

2.5 – SINTOMAS

A infecção pelo HIV passa por fases clínicas, cada fase contendo sintomas diferentes. Na fase inicial, conhecida como infecção aguda há um alto índice de viremia e uma elevada resposta imune, além disso, nessa fase são mais comuns sintomas como, febre, fadiga dor de cabeça, exantema, faringite, entre outros, vale ressaltar que nessa fase de infecção aguda ocorre em 50 a 90% dos pacientes infectados. Na fase assintomática há uma fraca ou inexistente presença de sintomas, como linfadenopatia. Na fase sintomática inicial, com o passar do tempo e o ataque contínuo do vírus ao sistema imunológico, há uma maior suscetibilidade a doenças comuns, portanto nessa fase, o indivíduo sente uma sensação de fraqueza, emagrecimento, anemia, entre outras manifestações. Na última fase, conhecida como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida(AIDS), há um alto comprometimento do sistema imune e a imunodeficiência e fortemente presente, assim, não só há um alto índice de infecção por doenças oportunistas como é comum seu agravamento e complicações. (BRASIL,2003; FIOCRUZ,2022)

2.6 – TRATAMENTO

Em relação ao tratamento do HIV/AIDS é de grande importância compreender que a terapia existente não cura a infecção e sim busca o controle da replicação viral, para viabilizar o fortalecimento do sistema imune e consequentemente ampliar a capacidade do corpo de se defender de novos agentes infecciosos.

Os ARV, medicamentos antirretrovirais, foram a alternativa utilizada para barrar a replicação do vírus HIV no nosso organismo, inventados na década de 1980, esses fármacos foram a melhor opção no sentido a garantia da qualidade de vida a pessoas que vivem com HIV, pois impedir o declínio do sistema imunológico, e por consequência deter a infecção de doenças oportunistas (BRASIL, 2022).

Esses medicamentos podem ser divididos em duas categorias, os Inibidores da transcriptase reversa, que evitam a replicação do HIV inibindo a enzima(transcriptase reversa) que tem ação de tornar RNA viral em DNA, e os Inibidores de protease que perturbam a ação de uma enzima(protease) que é fundamental na cisão de cadeias protéicas que formarão o HIV. (BRASIL, 2003).

3 METODOLOGIA

3.1 – TIPO DE PESQUISA

Trata-se de um tipo de pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem metodológica mista, utilizando o tipo qualitativa e quantitativa. Essa abordagem permite uma compreensão abrangente do fenômeno estudado, permitindo explorar tanto os aspectos subjetivos e significados atribuídos pelos acadêmicos, quanto às tendências e padrões gerais identificados por meio de análise estatística.

3.2 LOCAL DA PESQUISA

Esta pesquisa foi realizada na instituição de ensino superior Centro Universitário Aparício Carvalho, que oferece diferentes cursos de graduação na cidade de Porto Velho, Rondônia. Porto Velho é a capital do estado de Rondônia, localizada na região norte do Brasil.

É uma cidade de médio porte, com uma população diversificada.

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população analisada foi de 360 acadêmicos, de diversos cursos do Centro Universitário Aparício Carvalho.

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

3.4.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

- Acadêmicos de diferentes cursos: Os participantes foram estudantes matriculados em diferentes cursos de graduação no Centro Universitário Aparício Carvalho.

- Variedade de semestres: foram incluídos acadêmicos de diferentes semestres, desde os primeiros anos até os últimos anos do curso.

- Idade: Foi estabelecido uma faixa etária específica, como 18 a 59 anos.

- Consentimento informado: Os participantes concordaram voluntariamente em participar da pesquisa, fornecendo consentimento informado por escrito.

3.4.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

- Não ser acadêmico: Foram excluídas pessoas que não estavam matriculadas em cursos de graduação no Centro Universitário Aparício Carvalho

- Idade fora da faixa definida: Não foram incluídas pessoas cuja idade não estavam dentro da faixa estabelecida para a pesquisa.

- Falta de consentimento informado: Foram excluídas pessoas que se recusaram a fornecer consentimento informado para participar da pesquisa.

- Limitações cognitivas ou de comunicação: Não participaram indivíduos com limitações cognitivas significativas que possam prejudicar sua capacidade de compreender e responder ao formulário adequadamente.

3.5 – PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS

Após determinar o tamanho da amostra através dos cálculos com uma margem de erro 5% e um nível de confiança de 95% e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram utilizadas técnicas de amostragem adequadas, como amostragem aleatória estratificada, para garantir a representatividade dos diferentes cursos. Após isso, foi divulgado um QR code, em sala de aula, que direcionou os acadêmicos para um formulário via Google Forms, contendo perguntas relacionadas ao HIV incluindo causas, formas de transmissão, prevenção e tratamento.

3.6 – ANÁLISE DOS DADOS

Realizou-se uma análise quantitativa dos dados do formulário, através das ferramentas SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), Biostat e OpenRefine, utilizando técnicas estatísticas apropriadas como, análise descritiva, testes de hipóteses, média de dispersão, desvio padrão, média, moda e mediana, comparando e contrastando os resultados quantitativos e qualitativos para identificar lacunas no conhecimento e compreensão dos acadêmicos sobre o HIV. A análise também se baseou na discussão das implicações dos resultados, destacando áreas de melhoria na formação acadêmica e na educação sobre o HIV, relacionando os achados com a literatura existente, teorias e políticas de saúde relacionadas ao HIV.

3.7 – PRINCÍPIOS ÉTICOS E LEGAIS

Este trabalho obteve aprovação ética adequada do comitê de ética do Centro Universitário Aparício Carvalho, obedecendo as normas constantes na Resolução 466/12/CNS, antes da coleta de dados, seguindo as diretrizes institucionais e normas éticas aplicáveis. Além disso, garantiu a confidencialidade e o anonimato dos participantes e obteve consentimento informado dos mesmos antes de sua participação na pesquisa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao todo, 360 discentes responderam ao questionário on-line, valendo ressaltar a não obrigatoriedade de responder a todas as perguntas.

A pesquisa realizada no Centro Universitário Aparício Carvalho revelou importantes insights sobre a percepção dos acadêmicos em relação ao HIV, suas formas de prevenção, o conhecimento sobre tratamentos e testes, e a eficácia das campanhas de prevenção.

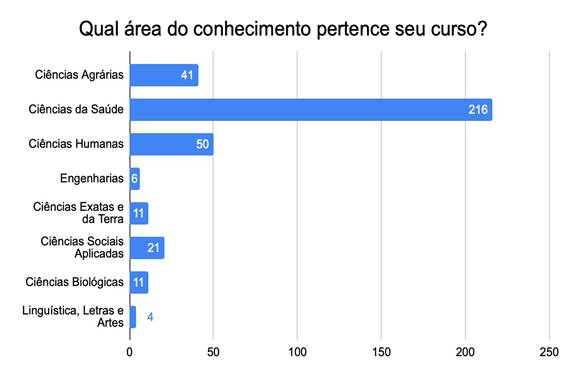

Quanto ao perfil dos participantes, 65,2%(234) pertencem ao gênero feminino, enquanto 34,8%(125) são do gênero masculino. No que diz respeito à idade, 72,8%(262) dos acadêmicos participantes possuem idade entre 18-24 anos, 18,6%(67) entre 25-34 anos, 7,2%(26) entre 35-44 anos, 0,8%(3) entre 45-54 anos, e apenas 0,6%(2) entre 55-59 anos. No tocante ao período que os acadêmicos cursam, 55,3%(199) estão no 1° Período, 8,3%(30) no 2° Período, 11,9%(43) no 3° Período, 4,2%(15) no 4° Período, 6,4%(23) no 5° Período, 1,1%(4) no 6° Período, 9,2%(33) no 7° Período, e 1,7%(6) em ambos os 8° e 9° Períodos, 0,3%(1) no 11° Período, sem participantes nos 10° e 12° Períodos.( deslocar para depois do paragrafo seguinte)

Entre os dados coletados, destaca-se que 39,1% dos estudantes declararam ter recebido formação formal sobre o HIV durante o curso universitário, enquanto 59,7% afirmaram não ter tido essa oportunidade. A distribuição desse conhecimento foi desigual entre os diferentes cursos: nas áreas de Ciências da Saúde e Ciências Biológicas, a maioria dos estudantes recebeu alguma formação, ao passo que, em cursos como Ciências Agrárias e Engenharias, essa formação foi muito menos frequente.

Figura 1

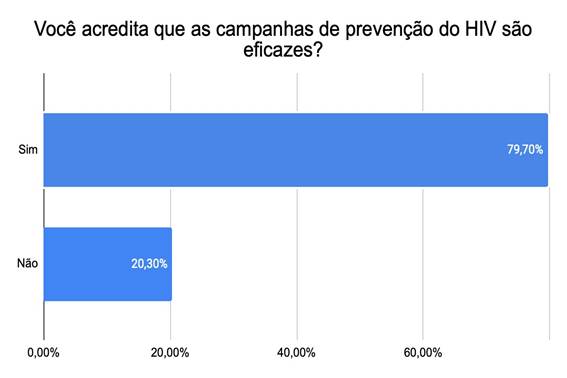

Essas disparidades educacionais se refletem diretamente na percepção da eficácia das campanhas de prevenção ao HIV. Entre os entrevistados, 79,7% acreditam que essas campanhas são eficazes, enquanto 20,3% expressam ceticismo. Curiosamente, os estudantes que receberam formação formal sobre o HIV tendem a ter uma visão mais positiva das campanhas, sugerindo que o conhecimento prévio influencia significativamente essa percepção. Em contrapartida, nas áreas onde o HIV é menos abordado, os estudantes mostraram uma maior desconfiança quanto à eficácia dessas iniciativas.

Figura 2

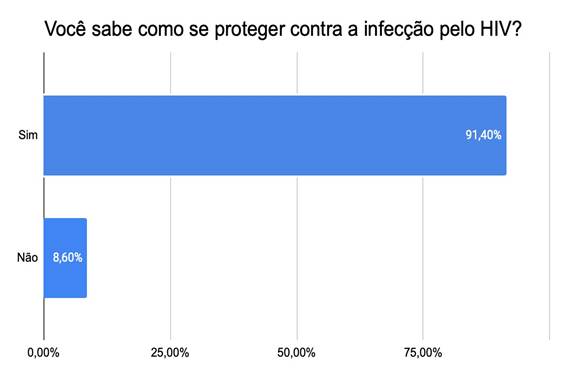

Além disso, 91,4% dos acadêmicos afirmaram saber como se proteger contra a infecção pelo HIV. No entanto, quando questionados sobre as medidas preventivas específicas que conhecem, apenas 34,2% foram capazes de listar múltiplas estratégias de prevenção, como o uso de preservativos, seringas descartáveis, luvas, testes prévios em transfusões de sangue e o uso de antirretrovirais durante a gestação para prevenir a transmissão vertical. A maioria dos entrevistados concentrou-se no uso de preservativos como a principal forma de prevenção, revelando que, embora a conscientização sobre o uso de preservativos seja alta, outras medidas preventivas ainda são subestimadas ou desconhecidas.

Figura 3

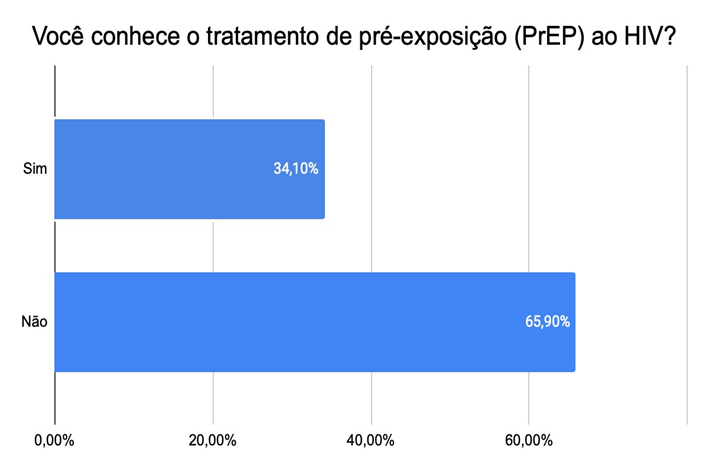

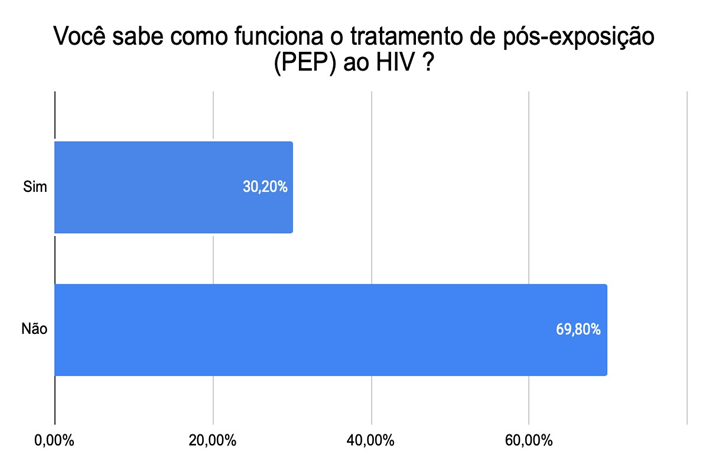

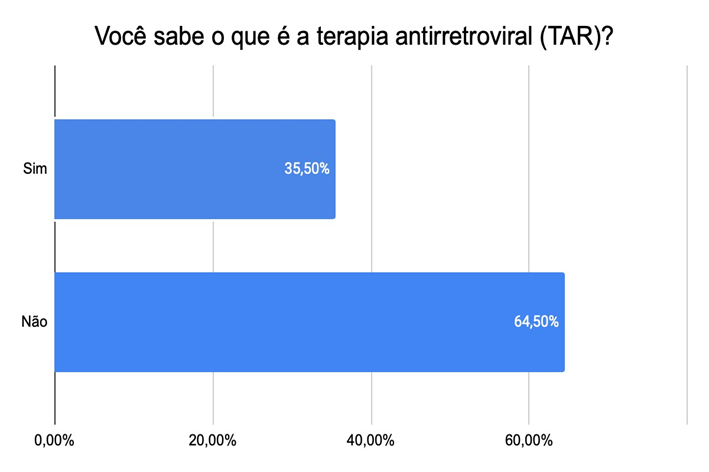

Essas contradições também surgiram em relação ao conhecimento sobre os testes e tratamentos para o HIV. Enquanto a maioria dos estudantes de áreas relacionadas à saúde demonstrou familiaridade com os métodos de testagem, como testes rápidos e laboratoriais, apenas 25% dos estudantes de outras áreas tinham conhecimento sobre esses procedimentos. O mesmo padrão foi observado em relação aos tratamentos disponíveis: 83% dos estudantes de saúde conheciam o tratamento antirretroviral (TAR) e a profilaxia pré-exposição (PrEP), enquanto menos de 30% dos estudantes de outros cursos sabiam como funcionavam a PrEP e a profilaxia pós-exposição (PEP).

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Esses resultados destacam uma lacuna educacional significativa entre os estudantes de diferentes áreas do conhecimento. Embora os acadêmicos das áreas de saúde demonstrem um nível elevado de conscientização e conhecimento sobre o HIV, medidas preventivas e tratamentos, os estudantes de outras áreas permanecem mal informados. Tal disparidade é preocupante, uma vez que o HIV é uma questão transversal que afeta toda a sociedade, e a educação sobre o tema deveria ser igualmente acessível a todos os estudantes, independentemente de sua área de estudo.

O conhecimento sobre os tratamentos preventivos, como PrEP e PEP, é especialmente relevante para a prevenção de novas infecções, mas ainda é restrito a um grupo específico de estudantes. Isso reforça a necessidade de campanhas mais inclusivas e diversificadas, que abordem não apenas o uso de preservativos, mas também outras formas de prevenção e os tratamentos disponíveis.

Em resumo, a pesquisa evidencia a importância de expandir a educação sobre o HIV nas universidades, abrangendo todas as áreas do conhecimento e não apenas aquelas diretamente ligadas à saúde. A discrepância no conhecimento sobre o HIV, as formas de prevenção e os tratamentos disponíveis demonstra que é fundamental adotar uma abordagem mais ampla e inclusiva, para garantir que todos os estudantes estejam adequadamente informados e capacitados a lidar com essa questão de saúde pública.

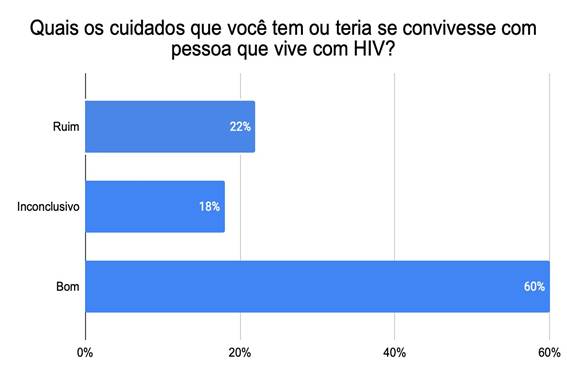

Além das questões de múltipla escolha, foi solicitado que os participantes respondessem à pergunta aberta: “Quais os cuidados que você tem ou teria se convivesse com uma pessoa que vive com HIV?”. As respostas obtidas foram categorizadas em três grupos: “Bom”, “Ruim” e “Inconclusivo”. Foi considerado como “Bom” as respostas que abordavam pelo menos uma medida correta de cuidado; como “Ruim”, aquelas que denotavam algum tipo de preconceito ou falta de conhecimento sobre o assunto; e como “Inconclusivo”, as respostas que não mencionavam um cuidado específico, mas que também não evidenciavam nenhum tipo de preconceito.

Figura 7

Entre os participantes, 60% forneceram respostas classificadas como “Bom”, demonstrando uma compreensão adequada e atitudes positivas em relação aos cuidados necessários ao conviver com pessoas que vivem com HIV. No entanto, 22% das respostas foram categorizadas como “Ruim”, expressando alguma forma de preconceito. Isso é alarmante, especialmente considerando que a grande maioria dos respondentes eram estudantes universitários jovens adultos, entre 18 e 24 anos um grupo do qual se esperaria maior esclarecimento e sensibilidade. Além disso, 18% das respostas foram consideradas “Inconclusivo”, sugerindo que esses indivíduos não especificaram cuidados nem expressaram preconceitos, possivelmente por falta de informação ou insegurança sobre o tema.

Figura 8

Figura 9

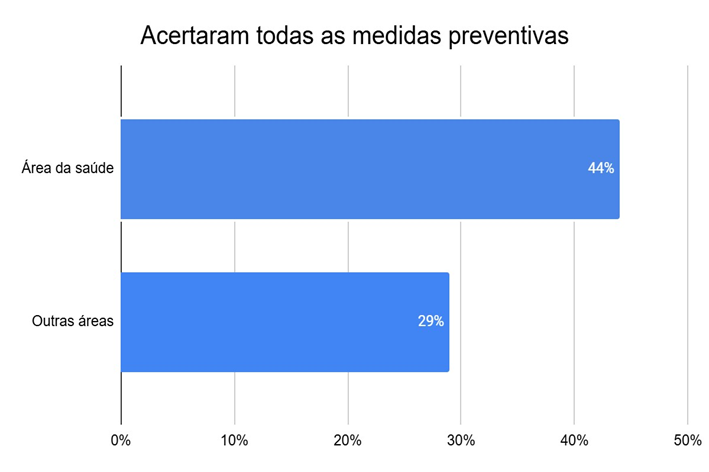

Um dado interessante percebido ao ver as respostas do questionário foi uma grande divergência na porcentagem de pessoas que disseram saber como se proteger do HIV, e na de pessoas que acertaram todas as medidas preventivas. Esse descompasso é percebido tanto nos cursos da área da saúde(com 92,50% dos discentes afirmando saber como se proteger do HIV, e apenas 44% no índice de acerto de todas as medidas preventivas), quanto nas demais áreas do conhecimento(com 89,50% garantindo saber como se proteger do HIV, e somente 29% na porcentagem de acerto de todas as medidas preventivas). Isso demonstra um efeito de Conhecimento Superficial, na qual a disseminação de informações superficiais ou incompletas sobre o HIV pode resultar em um conhecimento autodeclarado sem uma base sólida e completa de compreensão, o que gera um falso senso de segurança, podendo ocasionar ações e comportamentos de alto risco, sucedendo numa possível infecção por esse vírus.

Figura 10

Figura 11

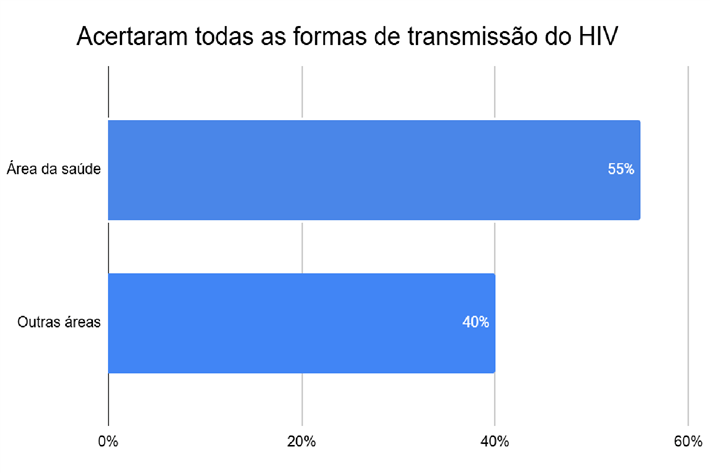

Outra curiosa constatação foi evidenciada na contraposição percentual entre pessoas que disseram saber os principais fatores de risco para contrair HIV e nas que acertaram todas as formas de transmissão do vírus. Nos cursos de saúde, 89% disseram saber dos principais fatores de risco para contrair o HIV, mas apenas 55% acertaram todas as formas de transmissão, já nos cursos de outras áreas, 84% afirmaram saber dos riscos, enquanto 40% acertaram as formas de transmissão. Além desses dados confirmarem a disseminação de informações superficiais e o falso senso de segurança anteriormente mencionados, também evidenciam a necessidade de uma abordagem educacional e um aprofundamento das informações repassadas, de forma que alinhem esse conhecimento autodeclarado com a compreensão real dos riscos e das formas de transmissão do HIV.

Figura 12

Figura 13

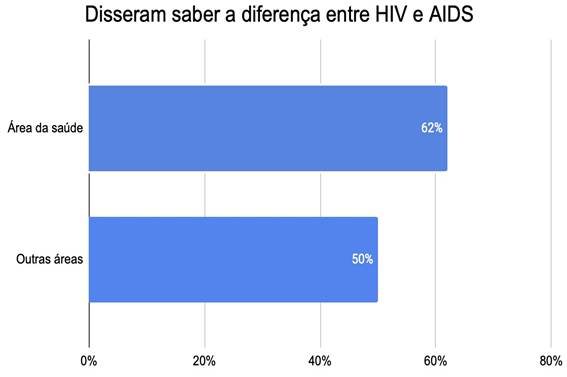

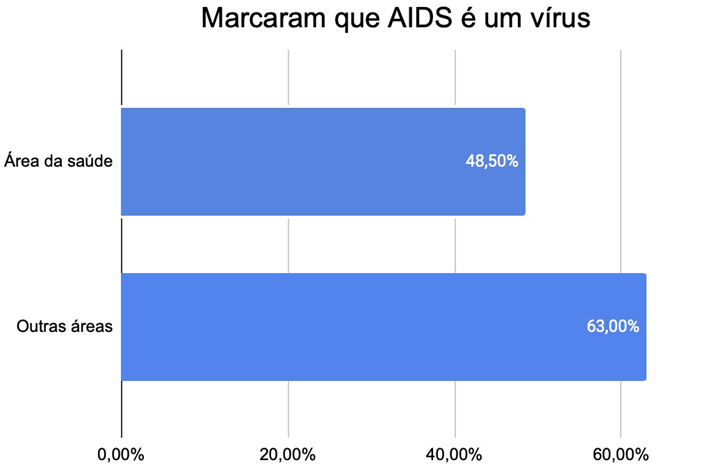

Os resultados da pesquisa revelaram uma diferença notável entre os acadêmicos de saúde e estudantes de outras áreas quando se trata de conhecimento sobre HIV e AIDS. Cerca de 62% dos estudantes da saúde relataram compreender a diferença entre HIV e AIDS, mais do que o número observado entre estudantes de outras áreas, que foi de 50%. No entanto, ao indagar qual a natureza da doença e do vírus, uma grande porcentagem de respostas erradas foi observada nas respostas de ambos os grupos. Por exemplo, 48,5% dos alunos de saúde concordaram na opção incorreta de que a AIDS é um vírus, e 63,0% dos acadêmicos de outras áreas apoiaram essa afirmação incorreta.

Esta descoberta indica que, embora estudantes de saúde mostrem um nível mais elevado de compreensão da diferenciação fundamental entre o HIV, o vírus, e a AIDS, a doença como uma certa síndrome que ele causa, eles ainda não entendem o que a AIDS é e o que, especificamente, o vírus do HIV representa. Por essa razão, esses dados sugerem que, embora os estudantes da área de saúde apresentem maior compreensão sobre a distinção básica entre HIV (o vírus) e AIDS (a síndrome causada pelo vírus), ambos os grupos exibem um nível de entendimento limitado sobre o que caracteriza a AIDS e o que define o vírus HIV em si.

Figura 14

Figura 15

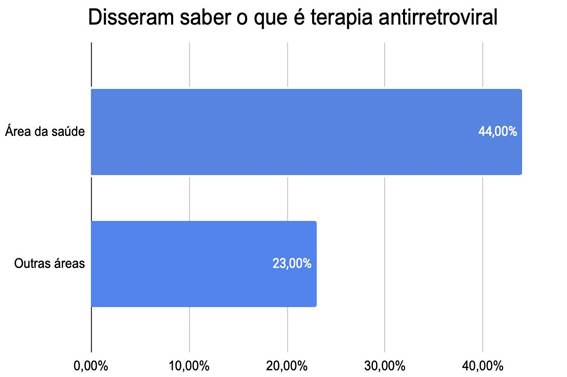

Na análise dos resultados da pesquisa, observou-se que o conhecimento sobre a terapia antirretroviral é significativamente mais elevado entre os estudantes da área da saúde. Aproximadamente 44% desses alunos afirmaram ter uma boa compreensão sobre o que é essa terapia, enquanto apenas 23% dos estudantes de outras áreas relataram o mesmo. Esse dado indica que, devido ao maior contato com conceitos vinculados ao tratamento do HIV, os alunos da saúde apresentam um entendimento mais profundo sobre esse aspecto do manejo da infecção.

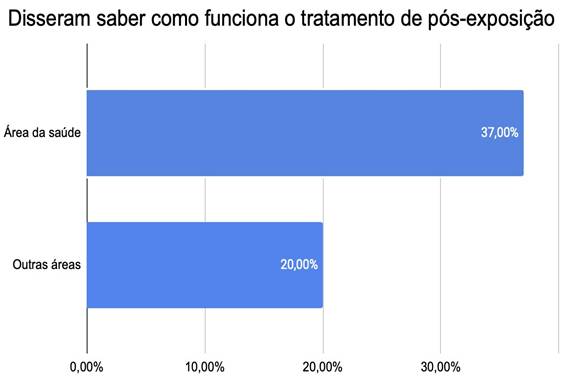

Além disso, ao serem questionados sobre o tratamento de pós-exposição, uma proporção maior de estudantes da saúde (37%) demonstrou conhecimento sobre o funcionamento dessa modalidade de tratamento, em comparação com apenas 20% dos alunos de outras áreas. Essa disparidade reflete uma possível falta de informação e formação específica sobre o HIV e suas formas de prevenção fora das disciplinas da saúde, salientando uma oportunidade para a implementação de programas de educação interdisciplinar. Este tipo de iniciativa poderia ajudar a reduzir as lacunas de conhecimento e fortalecer a compreensão sobre HIV/AIDS entre todos os estudantes do Centro Universitário Aparício Carvalho.

Para correlacionar os dados observados nesta pesquisa com achados de outras literaturas, é interessante destacar que a divergência entre o conhecimento autodeclarado e a compreensão efetiva das medidas preventivas contra o HIV e AIDS é um fenômeno comum em várias populações estudantis, conforme evidenciado em estudos sobre percepção e prevenção do HIV. Segundo Costa et al. (2021), em uma pesquisa realizada com universitários de diversas áreas do conhecimento, foi observado que, apesar de uma alta autodeclaração de conhecimento sobre prevenção do HIV, apenas uma minoria acertou todas as medidas corretas, corroborando com a hipótese de um “conhecimento superficial” ou incompleto. Este falso senso de segurança, evidenciado no estudo, pode comprometer comportamentos seguros, similar ao que foi identificado em nossa pesquisa com alunos do Centro Universitário Aparício Carvalho.

Outro estudo que contribui para a compreensão desse tema é o de Pereira e Santos (2020), que explora o impacto da formação acadêmica na compreensão de doenças infecciosas. O estudo concluiu que alunos das áreas de saúde tendem a apresentar um nível mais elevado de entendimento técnico sobre o HIV e AIDS, mas, mesmo entre eles, existem lacunas significativas. Esse fenômeno foi observado na presente pesquisa, onde uma parcela considerável dos estudantes da saúde errou ao associar incorretamente a AIDS a um vírus, indicando a persistência de equívocos conceituais sobre a natureza da síndrome e do vírus que a causa.

Em relação à diferença de compreensão sobre a terapia antirretroviral (TAR) e o tratamento de pós-exposição, os dados da presente pesquisa refletem achados similares em estudos de Alves e Silva (2019), que demonstram que estudantes de áreas não ligadas à saúde possuem menor contato com terapias e manejos específicos do HIV. Assim, a falta de conhecimento observada entre esses estudantes reflete uma carência de formação e educação continuada sobre o tema, que poderia ser abordada com programas interdisciplinares, conforme sugerido também por Almeida et al. (2018), que propõem que uma educação integrada e voltada para todos os cursos do ensino superior fortalece a consciência e o conhecimento dos alunos sobre temas críticos de saúde pública, como o HIV/AIDS.

Dessa forma, os resultados da presente pesquisa estão em consonância com as evidências na literatura, reforçando a importância de uma abordagem educacional interdisciplinar para sanar deficiências no conhecimento sobre HIV/AIDS. Tais iniciativas poderiam beneficiar tanto os estudantes das áreas da saúde quanto aqueles de outras áreas, promovendo uma compreensão mais completa e precisa sobre o HIV e as medidas de prevenção.

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, a presente pesquisa nos proporciona uma melhor capacidade de reconhecer a percepção dos acadêmicos do Centro Universitário Aparício Carvalho, sobre o HIV, conceito, prevenção, transmissão, sintomas e tratamento, indicando de maneira evidente os déficits presentes no conhecimento dos Universitários bem como a deficiência presente no ensino de temas relevantes no enfrentamento do HIV.

Através do questionário online concluímos que grande parte dos acadêmicos não recebeu educação formal sobre o HIV, tanto no ensino fundamental e médio quanto na universidade, fato que fica ainda mais evidente quando quando uma quantidade significativa de respondentes assinala não saber a diferença entre HIV e AIDS, como esse vírus afeta o corpo ou os tratamentos disponíveis para pessoas vivendo com HIV. Ademais, é minoria a quantidade de discentes que conhecem a profilaxia pré e pós-exposição ao HIV, conhecimento indispensável para um possível contato com o vírus HIV.

Além disso, o questionário também indicou um grande vácuo de campanhas de conscientização sobre o PrEP e o PEP na instituição, o que se torna ainda mais evidente diante da grande maioria que assinala no questionário não ter conhecimento sobre a disponibilidade e acessibilidade do PrEP e do PEP na cidade de Porto Velho, o que pode se tornar prejudicial em uma situação de emergência em que se tenha uma necessidade do medicamento mencionado.

Portanto, diante do evidenciado no presente estudo, fica evidente a importância de uma ampliação nos estudos e no ensino relacionados ao tema, visando um maior aperfeiçoamento no conhecimento dos acadêmicos do Centro Universitário Aparício Carvalho, o que possibilitará a integração de estratégias e campanhas na prevenção do HIV.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. C. et al. Educação Interdisciplinar no Combate ao HIV: Avaliação e Perspectivas no Ensino Superior. Revista Brasileira de Educação em Saúde, 2018.

ALVES, F. A.; SILVA, R. T. Conhecimento sobre HIV/AIDS entre estudantes de áreas não-saúde. Revista de Saúde Pública, 2019.

ARIAS, J. A. C.; LUJÁN-TANGARIFE, J. A. Construcción y evaluación de una escala de conocimientos, actitudes y prácticas sobre VIH/Sida en adolescentes universitarios de Medellín. Salud Uninorte, v. 31, n. 2, p. 201-213, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids. Aids: etiologia, clínica, diagnóstico e tratamento. Brasília: Ministério da Saúde, 2003. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Aids_etiologia_clinica_diagnostico_tratamento.pd f.

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Prevenção das DST/HIV/Aids em Comunidades Populares: primeira edição.Brasília: Ministério da Saúde, 2008. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_prevencao_hiv_aids_comunidades.pdf.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis – DCCI. Boletim Epidemiológico de HIV e Aids. 2019. Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2019/boletim-epidemiologico-de-hiv-aids-2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica: volume único [recurso eletrônico]. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. HIV/aids. Tratamento. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/assuntos/hiv-aids/tratamento.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. HIV/aids. Diagnóstico. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/assuntos/hiv-aids/diagnostico.

COSTA, L. S. et al. Autodeclaração versus Conhecimento Real: HIV/AIDS e suas implicações na saúde universitária. Revista de Saúde Pública, 2021. FIOCRUZ. Sintomas, transmissão e prevenção – 2022. Disponível em: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/sintomas-transmissao-e-prevencao-hiv-dpp.

LONG, D. L. et al. Medicina Interna de Harrison. 18. ed. Porto Alegre, RS: AMGH Ed., 2013. 2v.

NEHMY, Rosa Maria Quadros; PAIM, Isis. A desconstrução do conceito de “qualidade da informação”. Ciência da Informação, Brasília, D.F., v. 27, n. 1, p. 36-45, jan./abr. 1998.

PEREIRA, J. P.; SANTOS, A. F. A influência do curso superior na percepção sobre doenças infecciosas. Estudos em Educação e Saúde, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. (WHO). Unaids: Global Aids response progress reporting 2015. Disponível em: <http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2702_GARPR 2015 guidelines _en.pdf>.

¹Discente do Curso Superior de Medicina do Instituto Centro Universitário Aparício Carvalho – Campus Porto Velho. E-mail: gabriellaurindog@live.com;

²Discente do Curso Superior de Medicina do Instituto Centro Universitário Aparício Carvalho – Campus Porto Velho. E-mail: gehdelcastilo@gmail.com;

³Discente do Curso Superior de Medicina do Instituto Centro Universitário Aparício Carvalho – Campus Porto Velho. E-mail: pedrocarvalho040420@gmail.com;

⁴Docente do Curso Superior de Medicina do Instituto Centro Universitário Aparício Carvalho – Campus Porto Velho. Doutor em Ciência Política (UFRGS). E-mail: prof.nascimento.gilmar@fimca.com.br.