ANALYSIS OF THE CIVIL CODE REFORM PROJECT – BILL NO. 4 OF 2025 OF THE FEDERAL SENATE: INHERITANCE LAW

REGISTRO DOI:

Priene Teane Galvão1

Júlio Alves Caixêta Júnior2

Resumo

O presente estudo realiza uma análise crítica do Projeto de Lei n. 4 de 2025, que se encontra em tramitação no Senado Federal e propõe modificações substanciais na Parte Especial do Código Civil, com foco no Livro V, que regula o Direito das Sucessões (arts. 1.784 a 2.027). A proposta legislativa insere-se no contexto de modernização normativa, motivada pelas transformações sociais, familiares e patrimoniais verificadas desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002. O objetivo principal da pesquisa é avaliar a consistência jurídica e os possíveis efeitos práticos das modificações sugeridas. Para isso, a pesquisa identifica as principais alterações, confronta o novo texto com a legislação vigente e examina seus reflexos à luz dos princípios constitucionais. A metodologia utilizada é de natureza qualitativa, com abordagem teórico-dedutiva, baseada em fontes bibliográficas, documentais, legislativas e doutrinárias. Os resultados indicam que o projeto busca conferir maior coerência e efetividade ao sistema sucessório, com destaque para a equiparação de direitos entre cônjuge e companheiro, a atualização da ordem de vocação hereditária e a revisão de institutos clássicos como a legítima e o testamento. Conclui-se que, embora passível de ajustes, a proposta representa um avanço relevante na adaptação do Direito Sucessório à realidade contemporânea, alinhando-se aos valores constitucionais de igualdade, dignidade da pessoa humana e pluralismo familiar.

Palavras-chave: Código Civil. Direito das Sucessões. Reforma legislativa.

Abstract

This study conducts a critical analysis of Bill No. 4 of 2025, which is currently being processed by the Federal Senate and proposes substantial modifications to the Special Part of the Civil Code, focusing on Book V, which regulates Inheritance Law (Articles 1,784 to 2,027). The legislative proposal is part of the context of normative modernization, motivated by the social, family and patrimonial transformations that have occurred since the entry into force of the Civil Code of 2002. The main objective of the study is to evaluate the legal consistency and possible practical effects of the proposed modifications. To this end, the research identifies the main changes, compares the new text with the current legislation and examines their impacts in light of constitutional principles. The methodology used is qualitative in nature, with a theoretical-deductive approach, based on bibliographic, documentary, legislative and doctrinal sources. The results indicate that the project seeks to make the inheritance system more coherent and effective, with emphasis on equalizing the rights of spouses and partners, updating the order of hereditary vocation, and reviewing classic institutions such as legitimate inheritance and wills. It is concluded that, although subject to adjustments, the proposal represents a significant advance in adapting inheritance law to contemporary reality, aligning it with the constitutional values of equality, human dignity, and family pluralism.

Keywords: Civil Code. Inheritance Law. Legislative reform.

1 INTRODUÇÃO

A pesquisa tem por objetivo realizar uma análise crítica e minuciosa do Projeto de Lei nº 4/2025, em tramitação no Senado Federal. A proposição altera a Parte Especial do Código Civil, com foco no Livro V — Direito das Sucessões (arts. 1.784 a 2.027). Insere-se no esforço de atualização normativa diante das transformações sociais, familiares e patrimoniais das últimas décadas, que exigem a revisão dos paradigmas sucessórios vigentes desde a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Ainda pendente de aprovação definitiva, o referido projeto revela a clara intenção do legislador de modernizar o sistema sucessório nacional, conferindo-lhe maior coerência interna, simplificação procedimental e conformidade com as dinâmicas familiares do tempo presente. Dentre os pontos mais relevantes, destacam-se a reestruturação da ordem de vocação hereditária, a equiparação legal de direitos entre cônjuge e companheiro, além da atualização de institutos tradicionais como o testamento, a legítima e a herança jacente.

O objetivo geral da presente investigação consiste em examinar criticamente as alterações propostas pelo Projeto de Lei n. 4/2025, identificando seus fundamentos jurídicos e avaliando seus impactos na prática sucessória brasileira. Como objetivos específicos, propõe-se: (i) identificar e sistematizar as principais modificações normativas; (ii) confrontar o texto proposto com a legislação vigente e com os princípios constitucionais aplicáveis; e (iii) refletir sobre os efeitos jurídicos, sociais e práticos que podem advir da eventual aprovação da nova redação legal.

Quanto à metodologia adotada, trata-se de pesquisa de natureza qualitativa, com abordagem teórico-dedutiva e técnica predominantemente bibliográfica e documental. Foram examinadas fontes primárias, o projeto de lei e o Código Civil, bem como fontes secundárias, compostas por livros e artigos especializado, bem como, da jurisprudência correspondente. Considerou-se, ainda, o histórico legislativo e o debate jurídico em torno das propostas de reforma.

A justificativa para o desenvolvimento do presente estudo reside na relevância jurídica, prática e social do Direito das Sucessões, especialmente diante do pluralismo familiar vigente e das complexidades patrimoniais contemporâneas. A necessidade de adequação normativa não apenas reflete os valores constitucionais em vigor, como a dignidade da pessoa humana, a igualdade e a solidariedade familiar, mas também visa garantir segurança jurídica e justiça distributiva nas relações sucessórias.

A pergunta que orienta a presente análise consiste em: em que medida o Projeto de Lei n. 4/2025 contribui para a modernização do Direito Sucessório brasileiro e quais são os impactos jurídicos e sociais de sua eventual incorporação ao ordenamento?

Por fim, os motivos que impulsionaram a elaboração do referido projeto legislativo dizem respeito à constatação de que o atual regime sucessório se encontra, em diversos aspectos, defasado em relação à realidade vivenciada pelas famílias brasileiras. O crescimento da litigiosidade nas ações de inventário e partilha, as omissões legais frente à união estável e às novas formas de parentalidade, bem como a rigidez das regras da legítima, demonstram a urgência de uma reforma que seja ao mesmo tempo técnica, constitucionalmente orientada e socialmente sensível.

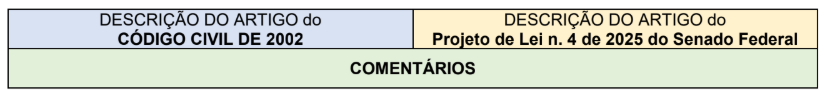

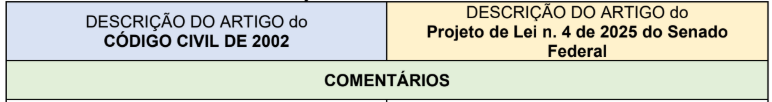

O próximo capítulo apresentará uma análise detalhada das mudanças propostas no Projeto de Lei n. 4 de 2025 do Senado Federal. Essa análise será conduzida artigo por artigo, permitindo uma compreensão aprofundada das alterações sugeridas e de seus impactos jurídicos. Para facilitar a exposição e tornar a comparação entre a legislação atual e a reforma mais didática, cada artigo será analisado por meio de um quadro explicativo, estruturado da seguinte forma:

Quadro 1: Modelo da análise do projeto.

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores.

Assim, temos:

a Primeira coluna: apresenta a redação vigente do Código Civil de 2002, possibilitando a identificação das normas atualmente em vigor.

b Segunda coluna: contém a redação proposta pelo Projeto de Lei n. 4/2025, destacando as modificações sugeridas.

c Linha inferior: apresenta uma análise crítica da alteração, abordando os fundamentos da mudança, seus possíveis efeitos práticos e eventuais desafios interpretativos.

É importante ressaltar que os artigos que não sofreram qualquer alteração não serão incluídos no quadro, pois permanecem inalterados e continuam com a mesma redação do Código Civil de 2002. Essa metodologia permitirá uma visão clara e objetiva das transformações legislativas, promovendo um debate jurídico qualificado sobre a reforma do Código Civil.

Dessa forma, a pesquisa contribuirá para o entendimento das implicações sociais, econômicas e jurídicas das alterações propostas, auxiliando acadêmicos, operadores do direito e formuladores de políticas públicas na avaliação do impacto dessas mudanças no ordenamento jurídico brasileiro.

2 COMENTÁRIOS AO PROJETO DE REFORMA DO CÓDIGO CIVIL: ARTIGO POR ARTIGO | INCISO POR INCISO | ALÍNEA POR ALÍNEA

Quadro 2: Análise do Projeto de Lei n. 4 de 2025 do Senado Federal.

| Art. 1.788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos; o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento; e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar, ou for julgado nulo. | Art. 1.788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos; o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento; e subsiste a sucessão legítima se o testamento for inválido ou ineficaz. |

| A sucessão legítima ocorre quando não há testamento, ou quando este não abrange todos os bens do falecido. A ordem de vocação hereditária segue uma sequência prevista em lei.3 O artigo prevê que, caso o testamento seja julgado inválido (por vícios de forma, capacidade do testador, ou outros motivos) ou se torne ineficaz (por exemplo, pela preterição de herdeiros necessários), a sucessão legítima subsistirá, garantindo a transmissão dos bens aos herdeiros legítimos.4 A sucessão legítima tem caráter supletivo, ou seja, ela atua para complementar ou substituir a vontade do testador quando este não dispõe validamente sobre a totalidade dos bens, ou quando o testamento é considerado nulo. De acordo com Silvio Rodrigues, “o Código Civil brasileiro reconhece o direito de o testador dispor de seu patrimônio, porém, impõe limites em razão da proteção aos herdeiros necessários.” | |

| Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes: I – se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho; II – se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles; III – se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança; IV – não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. | Art. 1.790. Revogado. |

| A doutrina critica amplamente o artigo 1.790 a mais de duas décadas, argumentando que ele cria uma diferenciação injusta entre os direitos sucessórios do companheiro e do cônjuge. Segundo Maria Berenice Dias, “o tratamento desigual conferido aos companheiros na sucessão é uma afronta à dignidade da pessoa humana e à proteção da entidade familiar, contrariando a evolução da jurisprudência e da própria Constituição.”5 O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional a distinção entre cônjuges e companheiros em matéria sucessória, no julgamento do Recurso Extraordinário 878.694/MG, em 2017. A Corte decidiu que os companheiros têm os mesmos direitos sucessórios que os cônjuges, para garantir toda proteção a todos os tipos de família, independente da formalização ou não desta família pelo casamento, eliminando a discriminação prevista no artigo 1.790 do Código Civil.6 | |

| Art. 1.791-A. Os bens digitais do falecido, de valor economicamente apreciável, integram a sua herança. § 1º Compreende-se como bens digitais, o patrimônio intangível do falecido, abrangendo, entre outros, senhas, dados financeiros, perfis de redes sociais, contas, arquivos de conversas, vídeos e fotos, arquivos de outra natureza, pontuação em programas de recompensa ou incentivo e qualquer conteúdo de natureza econômica, armazenado ou acumulado em ambiente virtual, de titularidade do autor da herança. § 2º Os direitos da personalidade e a eficácia civil dos direitos que se projetam após a morte e não possuam conteúdo econômico, tais como a privacidade, a intimidade, a imagem, o nome, a honra, os dados pessoais, entre outros, observarão o disposto em lei especial e no Capítulo II do Título I do Livro I da Parte Geral, bem como no Livro de Direito Civil Digital. § 3° São nulas de pleno direito quaisquer cláusulas contratuais voltadas a restringir os poderes da pessoa de dispor sobre os próprios dados, salvo aqueles que, por sua natureza, estrutura e função tiverem limites de uso, de fruição ou de disposição. | |

| A inserção dos bens digitais no âmbito da sucessão reflete uma adaptação do Código Civil às novas realidades sociais. A herança, que tradicionalmente envolvia apenas bens materiais, agora se expande para incluir o patrimônio digital, como perfis em redes sociais, arquivos em nuvem e outros ativos virtuais de valor econômico, sendo que, a lista é aberta; o critério decisivo é a mensurabilidade econômica. O artigo instrumentaliza o destino de bens digitais em inventários e partilhas que hoje carecem de base legal expressa. A integração dos bens digitais à herança é um passo fundamental, considerando o papel cada vez mais central que esses ativos desempenham na sociedade atual.7 A regulamentação desses bens visa evitar lacunas legais e conflitos entre herdeiros, assegurando a transmissão justa e ordenada desse patrimônio. Assim, a escritura de inventário ou o formal de partilha tornar-se-ão título hábil para exigir, de plataformas, a transferência de ativos digitais economicamente avaliáveis. | |

| Art. 1.791-B. Salvo expressa disposição de última vontade e preservado o sigilo das comunicações, as mensagens privadas do autor da herança difundidas ou armazenadas em ambiente virtual não podem ser acessadas por seus herdeiros. § 1º O compartilhamento de senhas, ou de outras formas para acesso a contas pessoais, serão equiparados a disposições negociais ou de última vontade, para fins de acesso dos sucessores do autor da herança. § 2º Por autorização judicial, o herdeiro poderá ter acesso às mensagens privadas do autor da herança, quando demonstrar que, por seu conteúdo, tem interesse próprio, pessoal ou econômico de conhecê-las. | |

| O art. 1.791-B do PLS 4/2025 disciplina o acesso às mensagens privadas do falecido no ambiente digital e estabelece que, como regra, tais comunicações permanecem sigilosas e inacessíveis aos herdeiros, salvo se houver disposição testamentária expressa ou autorização judicial que garanta a preservação do sigilo constitucional das comunicações. A norma ancora-se nos arts. 5º, X e XII, da Constituição, conferindo efetividade ao direito pós-morte à intimidade e à inviolabilidade da correspondência, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, segundo o qual a memória do falecido merece igual respeito à pessoa em vida. Doutrina recente — exemplificada por Tartuce, ao sustentar que “a proteção da privacidade não se extingue com o óbito” — e decisões judiciais embrionárias convergem para essa mesma proteção continuada.8 O parágrafo primeiro equipara ao testamento qualquer ato inequívoco pelo qual o autor da herança tenha fornecido senhas ou outros meios de acesso a suas contas digitais, transformando esse compartilhamento em manifestação válida de última vontade e legitimando, por consequência, a consulta pelos sucessores. Já o parágrafo segundo admite exceção mediante ordem judicial sempre que o herdeiro demonstre interesse próprio, pessoal ou econômico, como na apuração de bens digitais, resolução de obrigações patrimoniais ou obtenção de prova indispensável ao inventário. Essa filtragem evita a violação gratuita da intimidade e submete o acesso extraordinário a controle jurisdicional rigoroso, preservando o equilíbrio entre privacidade e tutela patrimonial. Com isso, o artigo representa avanço normativo ao formalizar a tutela da privacidade digital pós-morte ao mesmo tempo em que fornece instrumentos proporcionais para solucionar impasses sucessórios envolvendo dados e arquivos virtuais. Ao condicionar o acesso a manifestação do falecido ou a juízo de necessidade e adequação proferido pelo magistrado, a proposta fecha lacuna legislativa e concilia valores constitucionais, garantindo coerência sistêmica ao Código Civil frente às demandas crescentes da sucessão de bens e informações digitais. | |

| Art. 1.791-C. Cabe ao inventariante, ou a qualquer herdeiro, comunicar ao juízo do inventário, ou fazer constar da escritura de inventário extrajudicial, a existência de bens de titularidade digital do sucedido, informando, também, os elementos de identificação da entidade controladora da operação da plataforma. § 1º Sendo extrajudicial o inventário, não serão praticados atos de disposição dos bens digitais até a lavratura da escritura de partilha, permitindo-se ao inventariante nomeado o acesso às informações necessárias em poder da entidade controladora. § 2º A escritura ou o formal de partilha constituem título hábil à regularização da titularidade dos bens digitais junto às respectivas entidades controladoras das plataformas. |

| Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. § 1º Os direitos, conferidos ao herdeiro em conseqüência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. § 2º É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. § 3º Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade. | Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública ou termo judicial. § 1º Os direitos, conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. § 2º É ineficaz a cessão, feita pelo coerdeiro, tendo por objeto bem ou direito destacados da universalidade e considerados singularmente, a não ser que todos os herdeiros sejam cessionários ou, não o sendo, tenham participado todos do instrumento de cessão, concordando com ela. § 3º É válida a promessa de alienação, por qualquer herdeiro, de bem integrante do acervo hereditário, mesmo pendente a indivisibilidade, mas somente será eficaz se o bem vier a ser atribuído, por partilha, ao cedente. |

| O caput do artigo proposto estabelece que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão do coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública ou termo judicial. A cessão de direitos hereditários já é uma prática reconhecida no sistema jurídico brasileiro10. Contudo, a norma visa reforçar a necessidade de formalização dessa cessão, garantindo segurança jurídica para as partes envolvidas. Carlos Roberto Gonçalves explica que a cessão de direitos hereditários se dá quando um ou mais herdeiros decidem transferir, de forma integral ou parcial, sua parte na herança para outra pessoa. Essa transferência pode ocorrer tanto antes quanto depois da divisão formal dos bens (partilha).11 A exigência de escritura pública ou termo judicial visa assegurar a formalidade e a publicidade do ato, evitando litígios futuros. Enquanto a escritura pública, definida como ato notarial realizado em cartório e dotado de fé pública, garante a autenticidade e a presunção de veracidade do documento, o termo judicial, por sua vez, é um documento que emerge do processo judicial, sendo validado por juiz competente. De acordo com Arnoldo Wald12, a escritura pública confere segurança jurídica ao ato, especialmente em questões patrimoniais, enquanto Maria Helena Diniz13 ressalta que o termo judicial é particularmente importante em situações em que a intervenção do Judiciário é necessária para dirimir dúvidas ou resolver conflitos entre herdeiros, garantindo a equidade na cessão de direitos hereditários. O parágrafo primeiro do artigo propõe que os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer não se presumem abrangidos pela cessão feita anteriormente. Esse dispositivo protege herdeiros substitutos ou aqueles que têm direito ao acréscimo de parte da herança, estabelecendo que uma cessão anterior não prejudica tais direitos. Flávia Pereira aponta que “o direito de acrescer é um mecanismo que visa manter a coesão do patrimônio hereditário, evitando fragmentações injustas”14. | |

| O parágrafo segundo trata da ineficácia da cessão feita pelo coerdeiro que tenha por objeto bem ou direito destacados da universalidade e considerados singularmente, a não ser que todos os herdeiros sejam cessionários ou tenham concordado com a cessão. Essa norma visa evitar que um herdeiro venda ou ceda um bem específico da herança sem o consenso dos demais. O artigo 1.793 do CC/2002 já trata da indivisibilidade da herança até a partilha. A nova proposta reforça essa indivisibilidade, estabelecendo a ineficácia de cessões que prejudiquem a universalidade do acervo hereditário. A manutenção da herança como um todo indivisível até o momento da partilha tem o objetivo de prevenir que o patrimônio seja gasto de forma irresponsável ou dividido de maneira inadequada15. A necessidade de consenso entre os herdeiros para a cessão de um bem singular reforça esse princípio. O parágrafo terceiro dispõe sobre a validade da promessa de alienação de um bem integrante do acervo hereditário, mesmo pendente a indivisibilidade. Contudo, essa alienação só será eficaz se o bem vier a ser atribuído, por partilha, ao cedente. Essa disposição equilibra a liberdade contratual dos herdeiros com a proteção da integridade do acervo hereditário. Joaquim Leitão Neto argumenta que “a promessa de cessão de direitos hereditários, quando feita de boa-fé e com respeito à partilha futura, não viola os princípios do direito sucessório”.16 | |

| Art. 1.795. O co-herdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, haver para si a quota cedida a estranho, se o requerer até cento e oitenta dias após a transmissão. | Art. 1.795. O coerdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço atualizado monetariamente, haver para si a quota cedida a estranho, se o requerer até cento e oitenta dias após a transmissão. Parágrafo único. O prazo para o exercício do direito de preferência previsto no caput é decadencial de cento e oitenta dias, a contar do registro da cessão ou da sua ciência, o que ocorrer primeiro. |

| O artigo 1.795 do CC/2002 versa sobre o direito de preferência do coerdeiro na hipótese de cessão de quota hereditária a estranho, garantindo a possibilidade de o coerdeiro adquirir essa quota nas mesmas condições oferecidas ao terceiro, desde que o faça no prazo estipulado. A reforma proposta para o artigo mantém a essência desse direito, mas introduz modificações relevantes, especialmente quanto à atualização monetária do preço e à decadencialidade do prazo. A preferência hereditária, conforme o texto atual, visa preservar a unidade familiar e evitar a entrada de terceiros estranhos na comunhão hereditária, preservando assim o vínculo entre os coerdeiros. Essa preferência é um reflexo do princípio da solidariedade familiar, que norteia as relações jurídicas no âmbito do direito sucessório brasileiro.17 A proposta de alteração introduz a exigência de atualização monetária do preço a ser depositado pelo coerdeiro, o que se mostra uma evolução importante. A atualização monetária visa garantir que o valor pago pelo coerdeiro reflita o real valor de mercado no momento da cessão, evitando que o cedente seja prejudicado pela desvalorização monetária18. Outro ponto de destaque na proposta é a fixação do prazo decadencial de cento e oitenta dias para o exercício do direito de preferência, a contar do registro da cessão ou da ciência do coerdeiro, o que ocorrer primeiro. Essa alteração visa proporcionar maior segurança jurídica, delimitando com clareza o início do prazo para o exercício do direito, de forma a evitar litígios sobre o momento em que o prazo começa a correr³. A decadência, por sua natureza, extingue o direito pelo simples decurso do tempo, o que reforça a importância do registro da cessão como marco temporal claro e objetivo para o início da contagem do prazo19. Em síntese, as alterações propostas para o artigo 1.795 do Código Civil buscam aprimorar o mecanismo de preferência do coerdeiro, trazendo maior segurança jurídica e equidade nas relações patrimoniais entre os herdeiros. A introdução da atualização monetária e a fixação do prazo decadencial são medidas que, além de modernizarem o dispositivo, alinham-se com os princípios de justiça e segurança que permeiam o direito sucessório, vez que, a atualização do preço é tecnicamente adequada e equitativa, e a decadência de 180 dias já é tratada doutrinariamente como prazo de natureza potestativa, e a proposta alinha-se a isso, trazendo mais segurança ao estabelecer um marco objetivo de contagem do prazo. | |

| Art. 1.796. No prazo de trinta dias, a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário, perante o juízo competente no lugar da sucessão, para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança. | Art. 1.796. No prazo fixado na lei processual, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário, preferencialmente perante tabelionato de notas, para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança. § 1º Os valores referentes a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, fundo de participação PIS/PASEP, verbas trabalhistas, e benefícios previdenciários em geral, não recebidos em vida pelo autor da herança, serão pagos, em partes iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou àqueles designados em testamento ou codicilo e, na sua falta, aos herdeiros legítimos nominados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. § 2º A transferência de titularidade de bens móveis cujo valor não ultrapasse a 100 (cem) salários-mínimos poderá ser efetivada por alvará judicial ou termo de autorização para alienação de bens, perante tabelionato de notas, independentemente de inventário ou arrolamento. § 3º Havendo herdeiro ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial e o Juiz mandará ouvir, desde logo, o Ministério Público. § 4º Se não houver oposição do curador do incapaz nem conflito com o cônjuge ou convivente supérstite, e esse for o desejo de todos os herdeiros, será expedido alvará para que o inventário se processe nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo, com a participação do Ministério Público. |

| O artigo 1.796 do CC/2002, em sua redação original, estabelece que, dentro de trinta dias após a abertura da sucessão, deve ser iniciado o inventário do patrimônio hereditário. A proposta de alteração desse artigo introduz mudanças significativas que visam modernizar e tornar mais eficiente o processo de inventário e partilha de bens. A principal mudança é a preferência pela realização do inventário em tabelionato de notas, conforme previsto na nova redação. Essa alteração reflete uma tendência de desjudicialização de procedimentos, ou seja, a transferência de certas etapas do processo de inventário para a esfera extrajudicial, com o objetivo de simplificar e agilizar a tramitação, reduzindo a sobrecarga do Judiciário20. Realizar o inventário em um tabelionato de notas, quando possível, permite que as partes envolvidas resolvam as questões sucessórias de maneira mais rápida mantendo a segurança jurídica necessária. Importante evidenciar que, a preferência pela realização do inventário em tabelionato não retira a exigibilidade do cumprimento de requisitos pré-estabelecidos para que o inventário corra na via extrajudicial (consenso entre herdeiros/meeiro; capacidade civil; inexistência de testamento não registrado judicialmente, salvo hipóteses já admitidas pela praxe). A redação proposta também inclui o parágrafo primeiro, que disciplina a destinação de valores não percebidos em vida pelo falecido, tais como FGTS, PIS/Pasep, verbas trabalhistas e benefícios previdenciários, para pagamento direto aos dependentes habilitados ou aos beneficiários designados em testamento e, na falta destes, aos herdeiros legítimos, independentemente de inventário ou arrolamento. A medida simplifica o acesso a tais recursos, frequentemente essenciais à manutenção dos dependentes após o óbito do titular21. O parágrafo segundo do novo artigo permite a transferência de bens móveis de valor limitado a cem salários-mínimos por meio de alvará judicial ou termo de autorização, também sem necessidade de inventário ou arrolamento. Essa medida é especialmente útil em sucessões com poucos bens ou de menor valor, onde o inventário formal seria desproporcionalmente oneroso e demorado22. O parágrafo terceiro estabelece que, em casos onde há herdeiros ou interessados incapazes, o inventário deve ser processado judicialmente, com a imediata intervenção do Ministério Público. A intervenção do Ministério Público é essencial para garantir a proteção dos direitos dos incapazes, conforme estabelece o artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, que prevê sua participação obrigatória em processos que envolvem interesses de menores, incapazes e ausentes. 23. Finalmente, o parágrafo quarto permite que, mesmo havendo herdeiros incapazes, o inventário possa ser processado extrajudicialmente, desde que não haja oposição do curador e que todos os herdeiros estejam de acordo. Essa flexibilização possibilita uma solução mais rápida, desde que respeitadas as condições que garantam a proteção dos interesses dos incapazes. Em resumo, a proposta de alteração do artigo 1.796 do Código Civil busca tornar o processo de inventário mais acessível, célere e adequado às necessidades de cada situação sucessória, sem comprometer a segurança e os direitos dos envolvidos. A preferência pela via extrajudicial e as previsões específicas para a destinação de certos bens e valores representam um avanço significativo na desburocratização do direito sucessório, promovendo maior justiça e eficiência na partilha de bens. | |

| Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I – ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II – ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III – ao testamenteiro; IV – a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. | Art. 1.797. (…). Parágrafo único. A ordem estabelecida nos incisos I a IV deste artigo poderá ser alterada pelo juiz, de acordo com as circunstâncias. |

| O artigo 1.797 do CC/2002 regula a administração da herança no período anterior à nomeação do inventariante, estabelecendo uma ordem de preferência. O dispositivo é fundamental para garantir a proteção e a adequada gestão do patrimônio do falecido durante a fase de inventário. A proposta de alteração introduz uma importante flexibilização ao permitir que o juiz altere a ordem estabelecida, conforme as circunstâncias do caso concreto. Na redação atual, a administração da herança cabe, primeiramente, ao cônjuge ou companheiro que vivia com o falecido na época da abertura da sucessão; na ausência deste, a responsabilidade recai sobre o herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, observada a precedência do mais velho em caso de pluralidade de herdeiros; em seguida, a administração é atribuída ao testamenteiro e, na falta ou escusa dos anteriores, a uma pessoa de confiança do juiz24. O projeto de alteração, ao introduzir o parágrafo único, confere maior discricionariedade ao juiz para adaptar a ordem estabelecida aos casos concretos, considerando as circunstâncias específicas de cada sucessão. Essa mudança reconhece a diversidade das situações familiares e patrimoniais, permitindo uma gestão mais eficiente e justa da herança25. Juristas apontam que a fixação rígida da ordem sucessória para a administração dos bens pode, em alguns casos, resultar em dificuldades práticas ou em uma administração ineficaz, especialmente quando o cônjuge, herdeiro ou testamenteiro não possui condições adequadas para o exercício da função26. Assim, a possibilidade de o juiz alterar essa ordem é uma forma de garantir que a administração dos bens seja conduzida por quem esteja em melhores condições de zelar pelo patrimônio, visando à preservação dos interesses dos herdeiros e credores. Em suma, a introdução do parágrafo único no artigo 1.797 do Código Civil representa um avanço significativo na administração das heranças, permitindo uma atuação judicial mais ajustada às particularidades de cada caso, sempre com o objetivo de proteger os bens e os interesses dos envolvidos. | |

| Art. 1.798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. | Art. 1.798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão, bem como os filhos do autor da herança gerados por técnica de reprodução humana assistida post mortem, nos termos e nas condições previstos nos parágrafos seguintes. § 1º Aos filhos gerados após a abertura da sucessão, se nascidos no prazo de até cinco anos a contar dessa data, é reconhecido direito sucessório. § 2º O direito à sucessão legítima dos filhos concebidos ou gerados por técnica de reprodução humana assistida, concluída após a morte, quer seja por meio do uso de gameta de pessoa falecida ou por transferência embrionária em genitor supérstite ou, ainda, por meio de gestação por substituição, depende da autorização expressa e inequívoca do autor da herança para o uso de seu material criopreservado, dada por escritura pública ou por testamento público, observado o disposto nos arts. 1.629-B e 1.629- Q. § 3º A autorização de que trata o § 2º é revogável a qualquer tempo. § 4º O juiz poderá nomear curador ao concepturo em caso de ausência de genitor supérstite ou conflito de interesses com o inventariante ou com os demais herdeiros, para resguardar os interesses sucessórios do futuro herdeiro, até o seu nascimento com vida. § 5º O curador ou o genitor sobrevivente podem requerer a reserva do quinhão hereditário pelo período a que se refere o § 1º. § 6º O limite temporal do § 1º deste artigo não repercute nos vínculos de filiação e de parentesco. |

| A modificação proposta ao artigo 1.798 do Código Civil brasileiro reflete uma adaptação necessária diante dos avanços na medicina reprodutiva, especialmente no que diz respeito às técnicas de reprodução humana assistida, como a fertilização in vitro e a gestação por substituição. A versão original do artigo limita-se a reconhecer como herdeiros aqueles já nascidos ou concebidos no momento da abertura da sucessão. No entanto, com o desenvolvimento dessas tecnologias, torna-se imprescindível atualizar a legislação para contemplar situações em que filhos são gerados após a morte do autor da herança, utilizando material genético previamente criopreservado27. A inclusão dos filhos gerados por técnicas de reprodução assistida post mortem na lista de herdeiros legitimados representa um avanço no reconhecimento dos direitos dessas crianças, garantindo-lhes proteção jurídica e o direito à herança. Ao estabelecer um prazo de cinco anos para o nascimento após a abertura da sucessão, a proposta busca equilibrar o direito sucessório com a segurança jurídica, evitando que heranças permaneçam indefinidamente abertas. A exigência de autorização expressa e inequívoca do autor da herança para o uso de seu material genético cria uma salvaguarda importante para evitar litígios futuros e garantir que a vontade do falecido seja respeitada. Essa autorização, que pode ser dada por escritura pública ou testamento, confere transparência ao processo e assegura que o uso do material criopreservado foi de fato autorizado pelo falecido. Outra consideração relevante é a figura do curador ao concepturo, que visa proteger os direitos do futuro herdeiro até seu nascimento com vida, sobretudo em casos em que possa haver conflitos de interesses entre o inventariante e os demais herdeiros. Isso demonstra uma preocupação em proteger o nascituro não apenas na esfera patrimonial, mas também em termos de integridade e bem-estar28. | |

| Art. 1.799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder: I – os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão; II – as pessoas jurídicas; III – as pessoas jurídicas, cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação. | Art. 1.799. (…). I – a prole eventual, ainda não concebida ou ainda não assumida, pela pessoa ou pelas pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas essas ao abrir-se a sucessão, ou desde que iniciado o processo de reprodução humana assistida antes de abrir-se a sucessão; (…). Parágrafo único. Nos casos do inciso II, não estando ainda as pessoas jurídicas devidamente constituídas, com seus atos constitutivos registrados, a deixa testamentária será ineficaz. |

| O artigo 1.799 do CC/2002 disciplina a capacidade sucessória na sucessão testamentária, prevendo a possibilidade de chamamento à herança de filhos ainda não concebidos, pessoas jurídicas e fundações a serem constituídas conforme determinação do testador. A proposta de alteração legislativa introduz modificações que buscam atualizar e esclarecer as normas pertinentes, especialmente em relação ao avanço das técnicas de reprodução humana assistida e à constituição de pessoas jurídicas. O inciso I do artigo atual permite que o testador chame a suceder os filhos ainda não concebidos de pessoas vivas ao tempo da abertura da sucessão. A proposta de alteração amplia essa possibilidade, incluindo não apenas os filhos ainda não concebidos, mas também aqueles que ainda não foram assumidos pelas pessoas indicadas pelo testador. Além disso, a redação proposta incorpora expressamente a situação de filhos concebidos por meio de reprodução humana assistida, desde que o processo tenha sido iniciado antes da abertura da sucessão29. Essa inclusão é de grande relevância, pois alinha o direito sucessório aos avanços da medicina reprodutiva, reconhecendo a existência de filhos que, embora ainda não concebidos naturalmente, são fruto de técnicas como a fertilização in vitro, cujo processo pode iniciar antes da morte do testador. Tal previsão busca assegurar os direitos dos nascituros concebidos dessa forma, garantindo-lhes a participação na herança, respeitados os requisitos legais30. O inciso II mantém a possibilidade de chamamento à herança de pessoas jurídicas, mas a proposta de inclusão de um parágrafo único adiciona uma condição à eficácia da deixa testamentária: a necessidade de que as pessoas jurídicas estejam devidamente constituídas, com seus atos constitutivos registrados. Caso contrário, a deixa será considerada ineficaz. Essa alteração visa a garantir que a deixa testamentária tenha um destinatário certo e juridicamente válido, evitando problemas que possam surgir da tentativa de beneficiar entidades ainda não formalizadas31. A doutrina já destacava a importância de que as pessoas jurídicas, para serem beneficiárias de testamento, estejam plenamente constituídas, uma vez que a inexistência jurídica no momento da abertura da sucessão poderia gerar dúvidas quanto à destinação dos bens e comprometer a eficácia da disposição testamentária32. A proposta legislativa, ao exigir o registro dos atos constitutivos, reforça a necessidade de segurança jurídica e clareza na disposição dos bens testamentários. Em resumo, as alterações propostas para o artigo 1.799 do Código Civil demonstram um esforço de modernização e adequação das normas sucessórias às novas realidades sociais e tecnológicas. A inclusão da prole eventual concebida por reprodução assistida e a exigência de constituição das pessoas jurídicas beneficiárias são medidas que visam a assegurar a eficácia das disposições testamentárias e a proteção dos interesses dos herdeiros e legatários. | |

| Art. 1.800. No caso do inciso I do artigo antecedente, os bens da herança serão confiados, após a liquidação ou partilha, a curador nomeado pelo juiz. § 1º Salvo disposição testamentária em contrário, a curatela caberá à pessoa cujo filho o testador esperava ter por herdeiro, e, sucessivamente, às pessoas indicadas no art. 1.775. § 2º Os poderes, deveres e responsabilidades do curador, assim nomeado, regem-se pelas disposições concernentes à curatela dos incapazes, no que couber. | Art. 1.800. (…). § 1º Salvo disposição testamentária em contrário, a curatela caberá, sucessivamente, à pessoa cujo filho ainda não concebido o testador esperava ter por herdeiro, aos avós e tios do herdeiro eventual e, na falta de todos esses, à pessoa indicada pelo juiz. (…) § 3º Nascendo com vida o herdeiro esperado, efetivando-se sua adoção ou reconhecendo-se o correspondente vínculo de socioafetividade, ser lhe-á deferida a sucessão, com os frutos e |

| § 3º Nascendo com vida o herdeiro esperado, ser-lhe-á deferida a sucessão, com os frutos e rendimentos relativos à deixa, a partir da morte do testador. § 4º Se, decorridos dois anos após a abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. | rendimentos relativos à deixa, a partir da morte do testador. § 4º Se, decorridos dois anos da abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, ou estabelecida a filiação, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. |

| A modificação proposta ao artigo 1.800 do CC/2002 tem como objetivo adaptar as disposições sobre curatela e sucessão aos avanços e mudanças nas estruturas familiares contemporâneas, particularmente em relação a socioafetividade. No artigo original, a curatela dos bens destinados a um herdeiro esperado que ainda não foi concebido é atribuída a uma pessoa designada pelo testador, ou, na falta de designação, às pessoas indicadas no artigo 1.775 do Código Civil, que, referente ao tema, estabelece uma ordem de preferência para a nomeação do curador: em primeiro lugar, o pai ou a mãe; na ausência destes, caberá ao juiz designar quem exercerá a função, observando sempre o interesse e a proteção da pessoa interditada. A proposta de modificação amplia a possibilidade de curatela, incluindo avós e tios do herdeiro eventual, e, na ausência desses, aí sim, seria a possibilidade de outra pessoa indicada pelo juiz. Essa alteração é importante para garantir que, na falta de um curador claramente designado, os bens do herdeiro esperado sejam administrados por alguém com uma ligação próxima, potencialmente mais comprometido com os interesses do nascituro33. A inclusão do vínculo de socioafetividade no parágrafo terceiro representa um avanço significativo na legislação, pois reconhece que o direito sucessório pode ser atribuído não apenas com base em laços biológicos ou legais, mas também na base de relações afetivas consolidadas. O parágrafo quarto, por sua vez, estabelece que, se após dois anos da abertura da sucessão não houver concepção ou estabelecimento de filiação, os bens reservados serão destinados aos herdeiros legítimos, salvo disposição em contrário do testador. O critério objetivo mantém a segurança jurídica ao definir um prazo para a expectativa de herdeiros não concebidos, evitando indefinições que possam comprometer a liquidez e a destinação da herança34. As mudanças propostas ao artigo 1.800 do CC/2002 reforçam a adaptação da legislação aos novos paradigmas familiares, assegurando que os direitos sucessórios sejam respeitados e protegidos dentro de um contexto mais amplo e inclusivo. Essas alterações visam garantir que os interesses dos herdeiros, sejam eles biológicos, adotivos ou socioafetivos, sejam devidamente resguardados, sempre em consonância com os princípios de justiça e equidade. | |

| Art. 1.801. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários: I – a pessoa que, a rogo, escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro, ou os seus ascendentes e irmãos; II – as testemunhas do testamento; III – o concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de cinco anos; IV – o tabelião, civil ou militar, ou o comandante ou escrivão, perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento. | Art. 1.801. (…). I – a pessoa que, a rogo, escreveu ou realizou a gravação do testamento, nem o seu cônjuge ou convivente, ou os seus ascendentes e irmãos; (…) III – Revogado; IV – o delegatário perante quem se fizer lavrar ou aprovar o testamento; V – os pais nas hipóteses de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 1.857 deste Código; V – o apoiador do testador, de que trata o art. 1.783-A deste Código. |

| A inclusão da expressão “ou realizou a gravação do testamento” amplia as formas de elaboração do testamento particular, abarcando não apenas quem o redige, mas também quem o registra por meio audiovisual. Essa atualização é especialmente relevante diante da crescente utilização de recursos tecnológicos na formalização da vontade testamentária. A modificação busca assegurar a imparcialidade do ato, vedando que qualquer pessoa responsável pela documentação da vontade do testador, seja por escrito ou por gravação, possa ser beneficiária direta do testamento. A revogação do inciso do artigo 1.801, que vedava ao concubino a condição de herdeiro ou legatário salvo sob determinadas circunstâncias, representa um avanço significativo na forma como o ordenamento jurídico brasileiro passa a tratar as relações afetivas fora do casamento e da união estável. Tal modificação deve ser compreendida à luz dos princípios constitucionais da igualdade, da liberdade afetiva e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), afastando o tratamento discriminatório historicamente conferido ao concubinato. A alteração de “tabelião, civil ou militar” para “delegatário” amplia o escopo da restrição, abrangendo outros profissionais que tenham atribuições delegadas pelo poder público e que possam estar envolvidos na lavratura ou aprovação do testamento. Essa mudança visa garantir que qualquer agente público envolvido no processo testamentário não possa ser beneficiário do testamento, reforçando a imparcialidade e a ética no exercício de suas funções. A inclusão dos pais nas hipóteses previstas nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 1.857 do Código Civil representa um reforço na proteção dos interesses patrimoniais de filhos juridicamente incapazes. A modificação impede que os genitores, ao instituírem herdeiros em favor de seus filhos, se beneficiem direta ou indiretamente dos bens que, por disposição testamentária, devem ser destinados exclusivamente à prole. Trata-se, portanto, de medida que resguarda a destinação efetiva do patrimônio ao herdeiro incapaz, assegurando que os recursos sejam administrados ou utilizados em seu favor, sem desvios motivados por interesses pessoais dos pais. Além disso, a inclusão do apoiador do testador, nos termos do artigo 1.783-A, que trata da tomada de decisão apoiada, amplia a proteção às pessoas com deficiência ou em condição de vulnerabilidade. Ao vedar que o apoiador seja beneficiado no testamento, a norma busca evitar conflitos de interesse, preservando a autenticidade e a liberdade da manifestação de vontade do testador. Essa mudança harmoniza-se com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e com o modelo de capacidade legal baseado no apoio, e não na substituição, conforme já consagrado pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015). | |

| Art. 1.803. É lícita a deixa ao filho do concubino, quando também o for do testador. | Art. 1.803. Revogado. |

| Segundo Carlos Roberto Gonçalves, o dispositivo presente no artigo 1.803 “reflete a tentativa do legislador de conceder algum amparo ao filho do concubino, ao reconhecer que, em determinadas situações, ele deveria ser contemplado na sucessão testamentária, desde que fosse também filho do testador”35. A reforma confirma o que é previsto na Constituição Federal de 1988, artigo 227, parágrafo sexto, ou seja, a proibição discriminação relativa à filiação, enfatizando o princípio da igualdade entre filhos.36 Com a retirada desse dispositivo, o ordenamento jurídico brasileiro reforça o princípio da igualdade e elimina a necessidade de distinções entre filhos conforme a origem de suas relações parentais. | |

| Art. 1.805. A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita; quando tácita, há de resultar tão-somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. § 1º Não exprimem aceitação de herança os atos oficiosos, como o funeral do finado, os | Art. 1.805. A aceitação da herança pode ser expressa ou tácita. § 1º A aceitação é havida como expressa quando em documento escrito, em formato físico ou digital, o herdeiro declara aceitar a herança ou assume o título ou a condição de herdeiro. |

| meramente conservatórios, ou os de administração e guarda provisória. § 2º Não importa igualmente aceitação a cessão gratuita, pura e simples, da herança, aos demais co-herdeiros. | § 2º O requerimento de abertura do inventário, a simples manifestação nos autos e os atos de mera administração ou conservação dos bens hereditários, incluindo a ocupação, a habitação e proposição de medidas judiciais em defesa do patrimônio, praticados pelo eventual herdeiro, não implicam aceitação tácita da herança. § 3º Não importa igualmente aceitação tácita a cessão da herança, quando feita gratuitamente em benefício de todos aqueles a quem ela caberia se o cedente a repudiasse. § 4º Importa, porém, aceitação tácita a cessão ou alienação da herança em favor de apenas algum ou alguns dos coerdeiros. |

| O artigo 1.805 do CC/2002 disciplina a forma como a aceitação da herança pode se manifestar, seja de modo expresso ou tácito. A proposta de alteração legislativa visa aprimorar a clareza e a segurança jurídica na manifestação da vontade do herdeiro, adequando-se às novas tecnologias e às práticas sociais contemporâneas. A aceitação da herança é um ato jurídico que depende apenas da vontade do herdeiro, não necessitando da anuência de terceiros. Além disso, a aceitação não pode ser parcial, condicional ou temporária, e expressa a decisão do herdeiro de receber a herança37. A nova redação do caput mantém a distinção entre aceitação expressa e tácita, consolidando a jurisprudência e a doutrina sobre o tema. O parágrafo primeiro evidencia a inclusão da possibilidade de declaração escrita em formato digital moderniza a legislação, acompanhando os avanços tecnológicos e as práticas sociais. A previsão de que a assunção do título ou da condição de herdeiro configura aceitação expressa reforça a segurança jurídica. O parágrafo segundo do projeto esclarece que atos de mera administração ou conservação dos bens hereditários, incluindo a ocupação, a habitação e a proposição de medidas judiciais em defesa do patrimônio, não implicam aceitação tácita da herança, evitando interpretações equivocadas e protegendo o herdeiro de aceitar a herança inadvertidamente. A alteração na redação do parágrafo 3º busca maior clareza, estabelecendo que a cessão gratuita da herança em benefício de todos os coerdeiros não implica aceitação tácita, reforçando a liberdade do herdeiro em dispor de seus direitos sucessórios. A inclusão do parágrafo 4º define que a cessão ou alienação da herança em favor de apenas alguns dos coerdeiros configura aceitação tácita, em consonância com a indivisibilidade da aceitação da herança. | |

| Art. 1.808. Não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo. § 1º O herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los, renunciando a herança; ou, aceitando-a, repudiá-los. § 2º O herdeiro, chamado, na mesma sucessão, a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. | Art. 1.808. Não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo. § 1º A renúncia não abrange bens e direitos desconhecidos pelo herdeiro na data do ato de repúdio. § 2º O herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los, renunciando a herança; ou, aceitando-a, repudiá-los. § 3º O herdeiro, chamado, na mesma sucessão, a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. Se chamado a suceder em direitos |

| sucessórios diversos, ainda que sob o mesmo título, pode aceitar uns e repudiar outros. § 4º O herdeiro necessário que também é chamado à sucessão por testamento pode renunciar quanto à quota disponível e aceitar quanto à legítima ou vice-versa. § 5º É ineficaz a renúncia de todos os direitos sucessórios, quando o renunciante, na data de abertura da sucessão, não possuir outros bens ou renda suficiente para a própria subsistência. § 6º Na hipótese do parágrafo anterior, o renunciante interessado, no prazo de 180 dias, pedirá ao juiz que fixe os limites e a extensão da renúncia, de modo a assegurar a sua subsistência. | |

| O artigo 1.808 estabelece que não se pode aceitar ou renunciar à herança parcialmente, sob condição ou a termo. Isso significa que a aceitação ou renúncia deve ser integral, para garantir a clareza e a segurança jurídica no processo de sucessão. Os parágrafos originais permitiam ao herdeiro aceitar legados enquanto renuncia à herança, e a liberdade de aceitar ou renunciar diferentes quinhões hereditários, dependendo das circunstâncias38. O parágrafo primeiro estabelece que a renúncia feita por um herdeiro não abrange bens ou direitos que lhe eram desconhecidos no momento do ato de renúncia. Trata-se de uma regra que visa proteger o herdeiro contra os efeitos de uma renúncia feita sem pleno conhecimento do acervo hereditário. A norma assegura que a manifestação de vontade seja informada e consciente, preservando o princípio da autonomia da vontade em sua dimensão substancial. Essa previsão é particularmente relevante em contextos em que o inventário do patrimônio do autor da herança é complexo ou não totalmente conhecido no momento da renúncia. Ao impedir que o herdeiro renunciante perca direitos sobre bens ocultos ou posteriormente descobertos, o dispositivo previne situações de injustiça e desequilíbrio patrimonial, promovendo maior segurança jurídica e respeito à boa-fé objetiva. A adição do parágrafo quarto permite que o herdeiro necessário, ao ser chamado à sucessão por testamento, possa renunciar à quota disponível e aceitar a legítima, ou vice-versa. Isso introduz um nível de escolha para o herdeiro, permitindo-lhe decidir com base em suas necessidades ou em uma estratégia sucessória específica. O parágrafo quinto e sexto introduz uma importante salvaguarda ao prever que o herdeiro não poderá renunciar integralmente à herança se, no momento da abertura da sucessão, não dispuser de outros meios de subsistência. A norma tem por objetivo proteger o herdeiro de decisões precipitadas ou realizadas sob vulnerabilidade econômica, evitando que ele se coloque em situação de desamparo ao abdicar de patrimônio que poderia garantir sua sobrevivência. Para compatibilizar o direito à renúncia com a proteção da dignidade do herdeiro, o dispositivo estabelece que, diante dessa circunstância, poderá o herdeiro, no prazo de 180 dias, requerer ao juízo competente que determine os limites e a extensão da renúncia. Essa previsão confere ao juiz poder de controle e modulação da eficácia da renúncia, com base em critérios de razoabilidade e necessidade, de modo a assegurar um mínimo existencial ao renunciante. Essa inovação normativa se alinha aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da função social do patrimônio, reforçando a atuação do Poder Judiciário como instância garantidora dos direitos fundamentais, inclusive no âmbito das relações privadas. Ao mesmo tempo, preserva-se a autonomia patrimonial do herdeiro, mas condicionada ao resguardo de sua integridade existencial. Essas modificações propostas ao artigo 1.808 buscam garantir uma maior flexibilidade e | |

| justiça no processo sucessório, permitindo que os herdeiros tomem decisões mais informadas e protegendo-os contra escolhas que possam comprometer sua subsistência ou que possam ser feitas sem pleno conhecimento de seus direitos. | |

| Art. 1.812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. | Art. 1.812. É irrevogável o ato de renúncia da herança. |

| O artigo 1.812 do CC/2002, em sua redação original, estabelece que tanto a aceitação quanto a renúncia da herança são atos irrevogáveis. A proposta de alteração deste artigo simplifica a redação, mantendo apenas a irrevogabilidade da renúncia à herança. A renúncia da herança é um ato que, uma vez realizado, não pode ser desfeito. Este princípio de irrevogabilidade visa garantir a segurança jurídica, evitando que o processo sucessório se torne instável devido a mudanças de decisão por parte dos herdeiros. A doutrina aponta que, ao renunciar, o herdeiro abdica de todos os direitos sobre o patrimônio deixado pelo falecido, permitindo que a herança seja redistribuída entre os demais herdeiros ou destinada conforme outras disposições legais.39 A proposta de nova redação do artigo 1.812, ao destacar exclusivamente a irrevogabilidade da renúncia, elimina qualquer ambiguidade que poderia existir em relação à aceitação da herança. Isso é importante porque, diferentemente da renúncia, a aceitação da herança, mesmo que tacitamente realizada, é um ato que, em alguns casos, pode ser questionado se for demonstrado que o herdeiro aceitou a herança sob erro ou coação.40 O foco na irrevogabilidade da renúncia também reforça a ideia de que o herdeiro deve estar plenamente consciente das consequências de sua decisão ao renunciar à herança. Essa decisão é definitiva e pode impactar tanto o patrimônio pessoal do renunciante quanto a configuração do acervo hereditário para os demais herdeiros. A legislação brasileira busca, assim, proteger o processo sucessório de incertezas, promovendo a estabilidade e a previsibilidade nas transmissões patrimoniais.41 Importante reforçar expressamente a indivisibilidade da renúncia, bem como. a vedação de renúncia parcial/condicionada/temporal. Em suma, a alteração proposta para o artigo 1.812 do Código Civil reafirma a importância do princípio da irrevogabilidade da renúncia da herança, destacando-o de maneira clara e objetiva. Essa mudança contribui para a segurança jurídica no direito sucessório, assegurando que as decisões tomadas pelos herdeiros sejam finais e irrevogáveis, preservando a ordem e a justiça na partilha dos bens. | |

| Art. 1.813. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. § 1º A habilitação dos credores se fará no prazo de trinta dias seguintes ao conhecimento do fato. § 2º Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. | Art. 1.813. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles requerer habilitação no inventário, para satisfação de seu crédito à conta do quinhão que caberia ao renunciante. (…). § 3º Tratando-se de inventário extrajudicial, a renúncia será ineficaz em relação aos credores do renunciante, que poderão dirigir o seu crédito contra os coerdeiros beneficiados pelo repúdio. |

| O artigo 1.813 do CC/2002 estabelece que, quando um herdeiro renuncia à herança de forma que prejudique seus credores, estes têm o direito de requerer habilitação no inventário, visando a satisfação de seus créditos a partir do quinhão que caberia ao renunciante. Essa disposição reflete a preocupação do legislador em proteger os direitos dos credores, garantindo que a renúncia não possa ser utilizada como um meio de frustrar o cumprimento de obrigações financeiras. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, essa norma busca equilibrar os interesses dos herdeiros e dos credores, evitando que a renúncia à herança se torne um instrumento de fraudes contra os credores.42 | |

| Por sua vez, Maria Berenice Dias enfatiza que o parágrafo 3º, que trata da ineficácia da renúncia em relação aos credores em inventário extrajudicial, assegura que estes possam direcionar seus créditos contra os coerdeiros beneficiados pela renúncia, garantindo, assim, uma proteção adicional ao patrimônio credor. 43 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no recurso especial REsp 1.572.557/PR, reforça essa proteção ao credor, destacando que a renúncia à herança não exime o renunciante de suas obrigações financeiras, permitindo que os credores busquem seus direitos em relação aos coerdeiros que se beneficiaram da renúncia.44 | |

| Art. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: I – que houverem sido autores, co-autores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente; II – que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro; III – que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. | Art. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que: I – tiverem sido autores, coautores ou partícipes de crime doloso, ato infracional, ou tentativa destes, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, convivente, ascendente ou descendente; II – tiverem sido destituídos da autoridade parental da pessoa de cuja sucessão se tratar; (…). IV – tiverem deixado de prestar assistência material ou incorrido em abandono afetivo voluntário e injustificado contra o autor da herança. |

| A proposta de modificação do artigo 1.814 do Código Civil amplia as hipóteses de exclusão de herdeiros e legatários da sucessão, refletindo uma preocupação crescente com a proteção dos direitos fundamentais e a moralidade nas relações familiares45. A alteração do inciso I expande as causas de exclusão para incluir, além do homicídio doloso, qualquer crime doloso, ato infracional ou tentativa desses contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, convivente, ascendente ou descendente. Essa ampliação é significativa porque não se limita apenas ao homicídio, mas a qualquer ato criminoso intencional que demonstre uma grave violação da relação familiar e da confiança entre os membros da família. A introdução da exclusão para aqueles que foram destituídos da autoridade parental também representa uma mudança importante. A destituição da autoridade parental geralmente ocorre em casos em que os pais falharam gravemente em seus deveres para com os filhos, e essa falha é considerada suficiente para justificar sua exclusão da sucessão. Isso protege os interesses dos filhos e assegura que aqueles que não cumpriram com suas obrigações paternais ou maternais não sejam beneficiados pela herança. A adição do inciso IV, que exclui da sucessão aqueles que deixaram de prestar assistência material ou que incorreram em abandono afetivo voluntário e injustificado contra o autor da herança, é uma resposta à crescente valorização do afeto e do cuidado no âmbito das relações familiares. O abandono afetivo, quando voluntário e injustificado, é visto como uma violação grave dos deveres familiares e, portanto, justifica a exclusão do herdeiro ou legatário. Esse inciso busca garantir que apenas aqueles que mantiveram uma relação de cuidado e respeito com o autor da herança sejam | |

| beneficiados46. Essas modificações no artigo 1.814 estão em sintonia com a evolução do entendimento sobre as relações familiares, buscando proteger o patrimônio do autor da herança de ser transferido para aqueles que, por suas ações, demonstraram desrespeito ou falta de cuidado com a pessoa que construíra aquele patrimônio. A proposta reflete um esforço para alinhar a legislação às expectativas éticas e morais da sociedade contemporânea47. | |

| Art. 1.815. A exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença. § 1º O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em quatro anos, contados da abertura da sucessão. § 2º Na hipótese do inciso I do art. 1.814, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário. | Art. 1.815. A exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença, em ação proposta por qualquer herdeiro sucessível do autor da herança ou pelo Ministério Público, nos crimes de ação penal pública incondicionada. § 1º Sendo a ação proposta pelo Ministério Público, os demais herdeiros devem ser cientificados da demanda para que declarem se concordam com ou não com a propositura da ação. § 2º Caso discordem e a ação seja julgada procedente, o quinhão do indigno, não havendo direito de representação (art. 1.816), será apenas dos herdeiros que com ela concordaram. Se todos discordarem, a quota do renunciante será revertida em favor de estabelecimento local de beneficência, a critério do juiz. § 3º A não manifestação no prazo decadencial de 30 dias implica concordância. § 4º O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se no prazo decadencial de quatro anos, contados da abertura da sucessão. |

| As mudanças propostas ao artigo 1.815 buscam garantir que o processo de exclusão por indignidade seja mais justo, transparente e rápido, protegendo os interesses legítimos dos herdeiros e assegurando que a vontade do autor da herança seja respeitada, ao mesmo tempo em que reforça os princípios de moralidade e justiça nas relações sucessórias48. A mudança amplifica quem pode propor a ação de exclusão, permitindo que qualquer herdeiro sucessível ou o Ministério Público, nos casos de crimes de ação penal pública incondicionada, tomem a iniciativa. Essa ampliação de legitimidade reflete a importância de assegurar que a indignidade não seja tolerada, mesmo que nenhum herdeiro tome a iniciativa de agir. Uma novidade significativa é a exigência de que, se a ação for proposta pelo Ministério Público, os demais herdeiros sejam notificados e expressem sua concordância ou discordância. Se discordarem e a ação for procedente, o quinhão do indigno será distribuído apenas entre os herdeiros que concordaram com a exclusão. Caso todos discordem, a quota será revertida para um estabelecimento de beneficência. Isso adiciona uma camada de justiça, garantindo que a vontade | |

| dos herdeiros seja considerada e que a exclusão não beneficie aqueles que não apoiaram a ação. O projeto introduz um prazo decadencial de 30 dias para os herdeiros se manifestarem sobre a proposta de exclusão, e se não houver manifestação, presume-se a concordância. Esse mecanismo é crucial para garantir celeridade e evitar que o processo fique indefinidamente em aberto. O projeto ainda consolida o prazo para demandar exclusão, ao reafirma o prazo de quatro anos, um ponto importante para garantir a segurança jurídica e evitar litígios prolongados que possam prejudicar a liquidação da herança49. | |

| Art. 1.816. São pessoais os efeitos da exclusão; os descendentes do herdeiro excluído sucedem, como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem à sucessão eventual desses bens. | Art. 1.816. São pessoais os efeitos da indignidade; os descendentes do herdeiro indigno sucedem, como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. § 1º O indigno não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem à sucessão eventual desses bens. § 2º O indigno também perde a condição de beneficiário de seguro de vida ou dependente em benefício previdenciário da vítima do ato de indignidade. § 3º O terceiro beneficiado pelo ato de indignidade e que com ele tenha compactuado perde os direitos patrimoniais a qualquer título a que teria direito. |

| As alterações propostas no artigo 1.816 reforçam a punição para aqueles que cometem atos de indignidade, ampliando as consequências para além da herança e garantindo que nenhum benefício, seja sucessório ou previdenciário, seja obtido por meio de atos imorais ou ilegais. Essas mudanças refletem uma postura mais rigorosa e justa, assegurando que a herança seja protegida de influências negativas e seja transmitida de forma ética e correta50. O projeto mantém a exclusão do indigno em relação ao usufruto e administração dos bens, mas a separação do parágrafo em um parágrafo primeiro reforça a ideia de que essa é uma consequência direta da indignidade. Isso reafirma que o indigno perde qualquer direito de influenciar ou se beneficiar dos bens da herança, assegurando que os bens destinados aos sucessores não sejam administrados ou usufruídos por alguém que tenha cometido atos reprováveis. O projeto introduz a perda do direito do indigno de ser beneficiário de seguro de vida ou dependente em benefícios previdenciários da vítima do ato de indignidade. Isso é uma extensão significativa das consequências da indignidade, pois abrange também outros benefícios patrimoniais que poderiam ser devidos ao indigno fora do âmbito estritamente sucessório. Essa mudança amplia a punição para assegurar que o indigno não receba qualquer benefício que derive da vítima. A adição do parágrafo terceiro estabelece que qualquer terceiro que tenha compactuado com o indigno no ato de indignidade também perde os direitos patrimoniais que teria em relação ao patrimônio. Isso visa desincentivar conluios ou ações em conjunto que busquem beneficiar pessoas por meio de atos de indignidade, garantindo que todos os envolvidos sejam devidamente punidos51. | |

| Art. 1.817. São válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé, e os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro, antes da sentença de exclusão; mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhe perdas e danos. Parágrafo único. O excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito a ser indenizado das despesas com a conservação deles. | Art. 1.817. São válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé, e os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro, antes da sentença de indignidade; mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhe por perdas e danos. Parágrafo único. O indigno é obrigado a restituir os frutos e os rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito a ser indenizado das despesas com a conservação destes. |

| A modificação proposta ao artigo 1.817 do CC/2002 mantém a essência do texto original, mas faz ajustes na terminologia e no escopo das obrigações do herdeiro ou legatário excluído por indignidade. As mudanças propostas no artigo 1.817 reforçam a proteção dos herdeiros e dos terceiros envolvidos nas transações, assegurando que a justiça seja feita sem comprometer a segurança jurídica. A coerência na terminologia e o equilíbrio entre punição e indenização refletem uma preocupação em garantir que o direito sucessório seja aplicado de forma justa e consistente52. A manutenção da validade das alienações e dos atos de administração realizados antes da sentença de indignidade protege terceiros de boa-fé e preserva a segurança jurídica nas transações realizadas. Essa cláusula é crucial para garantir que, mesmo em casos onde um herdeiro seja posteriormente considerado indigno, as transações realizadas de boa-fé com terceiros não sejam desfeitas, evitando incertezas e litígios que possam prejudicar o mercado e as relações comerciais. O parágrafo único reafirma que o indigno deve restituir os frutos e rendimentos obtidos dos bens da herança, mas tem direito a ser indenizado pelas despesas de conservação. Essa disposição busca equilibrar a punição pela indignidade com a justiça, assegurando que, embora o indigno perca os direitos sobre os rendimentos da herança, ele seja compensado pelas despesas que efetivamente contribuiu para a manutenção dos bens, evitando, assim, o enriquecimento ilícito dos demais mesmo com o reconhecimento da indignidade. Esse equilíbrio é essencial para garantir que a exclusão por indignidade seja justa, punindo o comportamento imoral sem criar um ônus excessivo ou desproporcional53. | |

| Art. 1.818. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder, se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento, ou em outro ato autêntico. Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno, contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. | Art. 1.818. Aquele que incorreu em atos que determinem a indignidade será admitido a suceder, se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno, contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. |

| A modificação do artigo 1.818 reforça a importância da reabilitação expressa e assegura que o testador tenha total controle sobre quem deve ser beneficiado pela sua herança, mesmo em casos de causa de indignidade. Ao uniformizar a linguagem e focar na necessidade de uma manifestação | |

| clara e inequívoca da vontade do testador, a mudança promove maior segurança jurídica e respeito à autonomia testamentária54. A mudança preserva a necessidade de reabilitação expressa para que o indigno possa suceder. Isso significa que o testador precisa manifestar claramente sua intenção de perdoar os atos de indignidade, seja em testamento ou em outro documento autêntico, como uma escritura pública. A exigência de uma reabilitação expressa garante que não haja dúvidas sobre a vontade do testador e que essa vontade seja respeitada e cumprida. O parágrafo único mantém a possibilidade de o indigno suceder se, ao tempo do testamento, o testador já conhecia a causa da indignidade. Isso preserva a autonomia do testador em decidir se, apesar do comportamento indigno, deseja beneficiar o herdeiro ou legatário. No entanto, essa disposição também limita a sucessão ao que está expressamente previsto no testamento, protegendo, assim, os demais herdeiros e o patrimônio55. | |

| Art. 1.822-A. declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem; mas, decorridos cinco anos da publicação do primeiro edital, os bens arrecadados passarão ao domínio do Município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. § 1º Após a declaração de vacância, os bens deverão ser destinados à prestação de serviços públicos de saúde, de educação ou de assistência social ou serão objeto de concessão de direito real de uso a entidades civis que comprovadamente tenham fins filantrópicos, assistenciais ou educativos, no interesse do Município, do Distrito Federal ou da União. § 2º Na hipótese de venda dos bens, os valores deverão ser revertidos em favor da infraestrutura dos serviços públicos de saúde, de educação ou de assistência social, vedada a utilização dos recursos para pagamento de folha de pessoal. | |

| A proposta de inclusão do artigo 1.822-A no Código Civil demonstra uma preocupação com a responsabilidade social e com a destinação adequada dos bens que não encontram herdeiros legítimos. Ao direcionar esses bens para áreas que carecem de recursos, como saúde, educação e assistência social, a legislação promove uma redistribuição de riqueza que pode contribuir para a redução de desigualdades e para o fortalecimento dos serviços públicos. Além disso, ao prever a possibilidade de concessão de uso para entidades filantrópicas, assistenciais ou educativas, a lei reconhece a importância do terceiro setor na promoção do bem-estar social e na complementação das atividades estatais. O artigo 1.822-A introduz a regra de que a declaração de vacância da herança não prejudica herdeiros que eventualmente se habilitem, mas define que, passados cinco anos da publicação do primeiro edital, os bens arrecadados se incorporarão ao domínio do Município ou do Distrito Federal, dependendo da localização, ou ao domínio da União, caso estejam em território federal. | |

| A inclusão do artigo 1.822-A é, portanto, uma medida que reforça o compromisso do Estado com a função social da propriedade e com a redistribuição justa dos recursos, assegurando que bens sem herdeiros não sejam desperdiçados, mas sim empregados em prol do interesse público e do bem comum. | |

| Art. 1.824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua. | Art. 1.824. (…). § 1º O prazo de prescrição da pretensão de petição de herança tem como termo inicial a abertura da sucessão, § 2º O prazo previsto no § 1º não se interrompe nem se suspende com a propositura de ação de investigação de paternidade, de declaração de paternidade socioafetiva ou com o nascimento do filho havido após aquela data com o emprego de técnica de procriação assistida. |