PERFORMANCE ANALYSIS OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF CAP MODIFIED WITH PEBD WASTE IN COMPARISON TO CONVENTIONAL CAP

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/dt10202507091745

Letícia Adão da Silva1

Cleidiane Morais Novais Marquezin2

Robinilson Gusen Braga3

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo avaliar o desempenho das propriedades físicas do incremento de um resíduo plástico como material alternativo na modificação do cimento asfáltico de petróleo (CAP) 50/70, no intuito de obter características melhoradas e reduzir os impactos ambientais relativos ao descarte inadequado deste material. Para isso foram produzidas três amostras de ligante asfáltico modificado com Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) nas proporções de 1%, 3% e 5% em relação ao peso do CAP e realizou-se os seguintes ensaios: i) penetração; ii) ponto de amolecimento; iii) índice de susceptibilidade térmica (IST); iv) recuperação elástica; e v) viscosidade Brookfield. Através da análise dos resultados é possível concluir que os CAPs modificados apresentaram ganho na consistência aumentando a rigidez e resistência à deformação permanente nas trilhas de roda. Os valores de penetração diminuíram e o ponto de amolecimento e viscosidade aumentaram em função da porcentagem de PEBD adicionada, segundo a especificação do CAP convencional os valores de IST foram positivos apenas para uma amostra modificada, e a recuperação elástica não teve um acréscimo significativo. Isto posto, os resultados sugerem que o resíduo polimérico pode ser uma boa alternativa para se utilizar em camadas de revestimentos na pavimentação de regiões com temperaturas de serviço elevadas.

Palavras-chave: Asfalto modificado. Asfalto sustentável. Polímeros. Reciclagem. Termoplásticos.

ABSTRACT

The objective of this paper is to evaluate the performance of the physical properties of the increment of a plastic waste as an alternative material in the modification of the petroleum asphalt cement (CAP) 50/70, in order to obtain improved characteristics and reduce the environmental impacts related to the inadequate disposal of this material. For this purpose, three samples of low density polyethylene (LDPE) modified asphalt binder (1%, 3% and 5%) were produced in relation to the weight of PAC and the following tests were performed: i) penetration; ii) softening point; iii) thermal susceptibility index (IST); iv) elastic recovery; and v) Brookfield viscosity. Through the analysis of the results it is possible to conclude that the modified CAPs presented a gain in consistency, increasing the rigidity and resistance to permanent deformation in the wheel tracks. The penetration values decreased and the softening point and viscosity increased as a function of the percentage of LDPE added, according to the specification of the conventional CAP the IST values were positive only for a modified sample, and the elastic recovery did not increase significantly. That said, the results suggest that the polymer residue may be a good alternative for use in coating layers in the paving of regions with high operating temperatures.

Keywords: Modified asphalt. Sustainable asphalt. Polymers. Recycling. Thermoplastics.

1. INTRODUÇÃO

O modal rodoviário brasileiro tem grande importância econômica para o país, uma vez que o transporte de cargas e passageiros é feito principalmente através dele. Apesar disso, os investimentos relativos à manutenção e construção dessa infraestrutura vem mostrando ineficiência se considerarmos a condição atual dos pavimentos no Brasil e também a baixa extensão de rodovias pavimentadas.

Segundo a Confederação Nacional do Transporte – CNT (2017b) o modal rodoviário é responsável por mais de 90% do transporte de passageiros, cerca de 60% do transporte de cargas, e apenas 12,3% da extensão total de rodovias encontra-se pavimentada. Ainda segundo a CNT (2017a) onde realizou um estudo sobre o transporte rodoviário, acerca do desempenho do setor, infraestrutura e investimentos, constatou que 58,2% das rodovias federais e estaduais apresentam deficiências no estado geral (pavimento, sinalização e geometria) e em relação à qualidade do pavimento, 48,3% dos trechos são classificados como regular, ruim ou péssimo, fator esse que pode elevar em até 24,9% o custo operacional do transporte rodoviário de cargas.

Morilha Junior (2004) discorre sobre os impactos gerados frente a esta realidade, como dificuldades operacionais dos usuários para o transporte e integração entre regiões, perda de competitividade do país em função do aumento de custos acarretado pela depreciação dos veículos e maior exposição à acidentes em pistas com mau estado de conservação.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT (2006) cita que o pavimento tem como funções, receber e resistir as cargas de tráfego, bem como as ações de desgaste, além de garantir condições de rolamento que proporcionem aos usuários segurança, conforto e economia. Sabendo que estas funções têm ligação direta com as condições da superfície de rolamento, e a partir dos problemas precoces observados nas vias, iniciaram-se investigações para melhorar a qualidade dos revestimentos e torná-los mais duráveis.

Considerando a atual preocupação com o meio ambiente e a geração de resíduos poliméricos, surgiram investigações aplicando-se materiais alternativos, para que ao mesmo tempo fossem soluções sustentáveis. A modificação do ligante asfáltico pela adição de polímeros é o método mais abordado para sanar os principais defeitos da superfície do pavimento, sendo que, as manifestações patológicas mais recorrentes nas vias são a trinca por fadiga e a deformação permanente nas trilhas de roda (ODA, 2000). Segundo Morilha Junior (2004) essa técnica tem melhorado as propriedades dos ligantes e, em consequência, a qualidade das misturas asfálticas.

O incremento de agentes modificadores tem como objetivo melhorar as propriedades físicas, químicas e reológicas do ligante asfáltico convencional, de maneira a aumentar sua durabilidade, onde a principal finalidade é obter uma vida útil prolongada e menor necessidade de manutenção dos revestimentos.

Balbo (2007) cita como os polímeros mais comuns para este fim: SBS – estireno-butadieno estireno; EVA – etileno-acetato de vinila; SBR – estireno butadieno-rubber. De acordo com Lima (2008), embora sejam indicados para melhorar as características dos ligantes asfálticos, podem contribuir consideravelmente no aumento do custo da obra, limitando então sua utilização em alguns casos. Bernucci et al. (2006) explicam que o asfalto modificado deve ser aplicado apenas quando viável técnica e economicamente.

Conforme a Associação Brasileira da Indústria de Plástico – ABIPLAST (2017) no Brasil a produção de transformados plásticos gira em torno de 6 milhões de toneladas ao ano, sendo que os polímeros mais consumidos são, respectivamente, os polietilenos (PE), polipropilenos (PP), policloretos de vinila (PVC) e os poliésteres (PET), fato este que evidencia a necessidade de aderir as rotas da sustentabilidade e economia circular. A reciclagem desses resíduos de polímero aliada à sua incorporação em misturas de ligantes asfálticos, se mostram como uma boa alternativa para melhorar as características das camadas de revestimentos na pavimentação, além de reduzir a extração de matérias-primas em fontes não renováveis e o descarte irregular desse material, e por outro lado, serve como incentivo à produção de novos materiais sustentáveis.

Além disso, Manoel (2015) explica que apesar de já existirem estudos sobre a adição de termoplásticos (plásticos) em ligantes asfálticos, a literatura relativa a estes polímeros ainda é modesta. Nesse contexto, este artigo tem como objetivo avaliar o desempenho das propriedades físicas do incremento de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) como material alternativo na modificação do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/70, em diferentes proporções, através de ensaios laboratoriais normatizados, bem como, comparar os resultados obtidos entre as amostras, buscando verificar se suas características contribuem com um comportamento favorável, demonstrando viabilidade funcional, para emprego em camadas de revestimento de pavimento flexível.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Por pavimento entende-se como a estrutura construída acima do terreno de fundação (subleito), no qual compreende as camadas de sub-base, base e revestimento. De acordo com a CNT (2017b) a malha rodoviária nacional é composta 99% por pavimentos flexíveis. Neste caso, o revestimento na maioria das vezes é constituído pela junção de ligante asfáltico mais agregado mineral, formando as misturas asfálticas.

É atribuído o nome cimento asfáltico de petróleo (CAP) para os asfaltos obtidos pelo refino do petróleo, com características específicas de qualidade e consistência para uso na pavimentação (BERNUCCI et al., 2006). Esse material, compõe cerca de 5% das misturas asfálticas, é responsável principalmente pela ligação entre os agregados, por isso é denominado também como ligante asfáltico (MANOEL, 2015), além de ter propriedades impermeabilizantes.

Trata-se de um material termoviscoelástico, que se comporta como um semissólido a baixas temperaturas, viscoelástico à temperatura ambiente e líquido em temperaturas elevadas (BERNUCCI et al., 2006). Sua suscetibilidade térmica tem grande importância em seu comportamento na camada de pavimento, que está sujeita a diferentes situações de temperatura (-20°C a +60°C), pois ligantes asfálticos muito sensíveis à variação de temperatura, geram grandes mudanças na consistência e causam prejuízos à camada de rolamento (ODA, 2000).

Oda (2000) cita ainda que durante a vida útil é característico um comportamento inicial com menor rigidez e resistência a deformações permanentes, como também, sofre maior influência sobre temperaturas elevadas e tempos longos de aplicação de carga. Ao longo do tempo, com o envelhecimento do ligante, a resistência às trincas por fadiga diminui, há um aumento de sua rigidez, tornando também a mistura asfáltica mais rígida devido a perda de elasticidade.

Conforme discorrem Balbo (2007) e Manoel (2015) são características desejáveis aos CAPs modificados, em maior ou menor alcance dependendo do polímero utilizado: diminuição da suscetibilidade térmica; melhora nas propriedades de ductilidade e recuperação elástica; aumento da viscosidade e do ponto de amolecimento; maior adesividade e coesividade; e resistência ao envelhecimento. Estes fatores implicam na redução das deformações permanentes (trilhas de roda) e da formação de trincas térmicas e por fadiga.

De acordo com Robinson (2004) é um trabalho desafiador utilizar um polímero que ao final melhore todas as características do ligante asfáltico ao mesmo tempo, sua escolha deve levar em conta os aspectos técnicos e econômicos, além de que, diferentes pavimentos têm diferentes necessidades de desempenho. Logo, ao projetar, são pontos importantes a viabilidade técnica e econômica da utilização de um polímero, e quando aplicado, o quanto deve ser adicionado para obter as características desejadas.

Há dois processos de incorporação dos polímeros numa mistura asfáltica, úmido e seco. No processo úmido ou wet process, o polímero é incorporado ao ligante asfáltico aquecido criando então um ligante com novas propriedades. Já no processo seco ou dry process, ele é adicionado na mistura asfáltica substituindo parte dos agregados (BERTOLLO, 2002).

Segundo Balbo (2007) os polímeros passíveis de modificar ligantes asfálticos podem ser divididos em quatro grupos: i) termofixos (poliuretano e resina epóxica); ii) termoplásticos (polietileno, polipropileno e EVA); iii) elastômeros (SBR); e iv) elastômeros termoplásticas (SBS).

Ainda de acordo com o autor, os polímeros termoplásticos são aqueles que amolecem quando aquecidos e endurecem ao serem resfriados, podendo ser repetido esse processo diversas vezes sem que o material perca suas propriedades, além disso, é característico desse material a pequena habilidade para sofrer deformações, tornando o ligante frágil, logo, são mais aproveitados para locais com clima quente (BALBO, 2007). Miranda (2014) explica que a utilização de termoplásticos apresenta desempenho inferior em locais com clima frio comparado à um polímero elastomérico, por exemplo, dado que o ligante se torna mais rígido e propenso a ocorrência de trincas térmicas por temperaturas baixas.

Os polietilenos tem sido um dos termoplásticos estudados como aditivo em ligantes asfálticos. Miranda (2014) utilizou resíduos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) para alterar as propriedades de um cimento asfáltico de petróleo na proporção de 5% em relação ao peso do ligante. Na caracterização, os ensaios laboratoriais indicaram um aumento considerável da consistência, comparado ao CAP convencional. Depois ainda produziu uma mistura asfáltica com este ligante asfáltico modificado e através do ensaio de resistência à deformação permanente observou uma melhora significativa desta propriedade, o que sugere maior rigidez da mistura. Em vista disso, concluiu-se que este polímero é mais apropriado para locais com temperatura elevada e trânsito lento.

Manoel (2015) realizou uma análise com diferentes tipos de polietilenos para modificação de um ligante asfáltico, onde produziu amostras nas concentrações de 1% a 7% de polímero (m/m). Verificou-se que para todos os CAPs modificados houve, em comparação ao CAP puro, aumento no ponto de amolecimento e na viscosidade, e a penetração diminuiu, sendo as alterações mais expressivas aquelas com porcentagens maiores de polímero. Além disso, os estudos reológicos indicaram um aumento da elasticidade e maior resistência sobre as deformações permanentes.

Nesta análise o autor fez também a comparação entre a utilização dos polietilenos e o polímero comercial SBS, apenas na proporção de 4% em relação ao peso do ligante. Chegou à conclusão que os polietilenos alteraram mais significativamente os resultados que o SBS, sugerindo que podem ser utilizados em menores porcentagens e alcançar resultados semelhantes (MANOEL, 2015).

Costa et al. (2013) num estudo com diferentes polímeros, utilizaram EVA virgem e reciclado na modificação de um CAP e compararam seu desempenho. Constataram que, tanto para o polímero virgem quanto para o reciclado, houve aumento do ponto de amolecimento, da viscosidade e recuperação elástica e diminuição dos valores da penetração, sendo que os valores de ambos foram bem próximos, o que sugere a viabilidade de substituir polímeros virgens por reciclados e alcançar os mesmos resultados. Dessa forma, a viabilidade da aplicação de reciclados de PEBD em CAP, para utilização em camada de revestimento de pavimento tem sido provada, por fatores como: aumento da consistência do ligante, rigidez da mistura e resistência à deformação permanente melhorada em temperaturas elevadas. A literatura existente apresenta como alternativa promissora a utilização deste tipo de material em regiões com clima quente e revestimentos submetidos a longos tempos de aplicação de cargas.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Realizou-se o estudo e a caracterização do ligante asfáltico modificado por PEBD, com a finalidade de avaliar a interação do polímero com o ligante e as implicações dessa adição nas suas propriedades finais. Para fins de comparação, foram preparadas quatro amostras, uma com CAP puro e três modificadas com resíduo plástico. As misturas foram produzidas pelo processo úmido nas concentrações de 1%, 3% e 5% relativas ao peso do CAP (m/m).

Durante o processo de produção, utilizou-se um fogareiro para aquecer as amostras de ligante asfáltico e, em seguida, dissolver completamente o polímero, não ultrapassando um período de 30 minutos de homogeneização, nem a temperatura máxima de 177°C. A escolha da temperatura de mistura obedeceu às limitantes do processo de fluidização e de degradação do ligante.

Estas condições de preparo foram aplicadas a todas as amostras. Para uma quantidade de CAP (300 g), estipulada como suficiente para realizar todos os ensaios de caracterização, definiu-se a massa necessária de polímero na modificação, assim como apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Materiais utilizados na composição das amostras

Com o intuito de caracterizar as propriedades físicas do cimento asfáltico de petróleo e das amostras modificadas, foram realizados os seguintes ensaios laboratoriais: penetração, ponto de amolecimento, índice de suscetibilidade térmica (IST), recuperação elástica e viscosidade Brookfield. Os métodos dos ensaios seguiram as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

3.1. ENSAIO DE PENETRAÇÃO

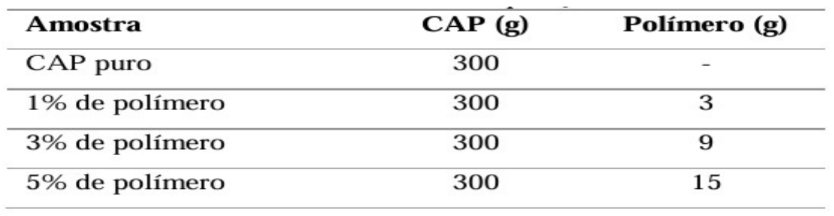

Este ensaio tem como objetivo avaliar a consistência dos ligantes asfálticos por meio da penetração. Com os resultados é possível analisar o grau de dureza dos CAPs, tem-se que quanto menor a penetração maior será o grau de dureza. A Figura 1 demonstra seu equipamento e método.

Segundo a NBR 6576 “Materiais asfálticos – Determinação da penetração”, a penetração equivale à profundidade, expressa em décimos de milímetro (dmm ou 0,1 mm), que uma agulha padrão penetra verticalmente na amostra do material sob condições específicas de carga (100 g), tempo de aplicação da carga (5 s) e temperatura (25 °C). Devem ser feitas, no mínimo, três determinações sobre a superfície da amostra, com distância entre elas e da borda do recipiente com pelo menos 10 mm. O resultado do ensaio será a média desses três valores (ABNT, 2007).

Figura 1: Ensaio de penetração, mostrando em a) Penetrômetro; b) Amostra de ligante asfáltico dentro da cápsula de ensaio, em banho a 25°C

3.2. ENSAIO DE PONTO DE AMOLECIMENTO

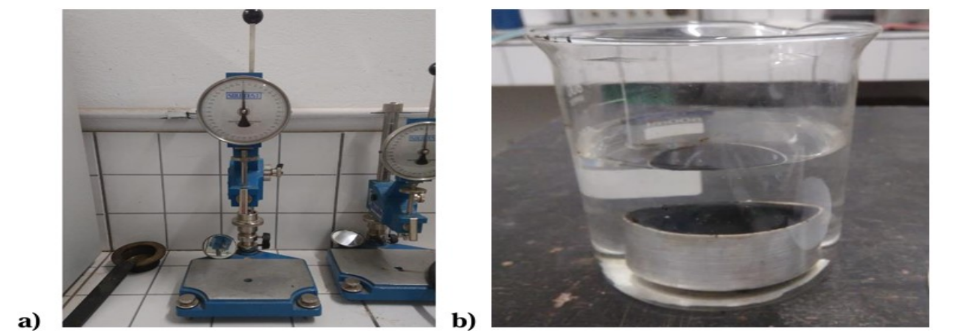

O ponto de amolecimento é considerado como o valor de temperatura em que o material altera sua consistência, passando do estado semissólido para o estado líquido. A norma NBR 6560 “Ligantes asfálticos – Determinação do ponto de amolecimento – Método do anel e bola”, descreve os procedimentos. A Figura 2 mostra algumas etapas do ensaio.

Figura 2: Ensaio de ponto de amolecimento (método anel e bola), em a) Amostras durante o aquecimento; b) Momento em que as amostras tocam a placa de referência

Duas amostras de ligante asfáltico moldadas em anéis padronizados são levadas para um béquer com água à temperatura de (5±1) °C e de modo que fiquem a uma distância de pelo menos 25,4 mm do fundo. Os anéis com CAP e uma esfera padronizada devem ser mantidos no banho durante 15 minutos. Em seguida a esfera é posicionada no centro de cada amostra e ocorre o aquecimento do banho a uma taxa controlada, onde promove o amolecimento das amostras que cede ao peso das esferas. A temperatura é registrada no instante em que cada amostra toca a placa de referência ao fundo do recipiente. O resultado será a média desses valores (ABNT, 2016).

3.3. ÍNDICE DE SUSCETIBILIDADE TÉRMICA (IST)

As especificações brasileiras utilizam o índice de Pfeiffer e Van Doormal, onde determinam a suscetibilidade térmica através dos resultados da penetração a 25°C (PEN) e do ponto de amolecimento (T °C), conforme a Equação 1:

Os valores de IST indicam a sensibilidade da consistência do CAP frente às variações de temperatura, tem-se que quanto menor o IST, em valor absoluto, menor será a suscetibilidade térmica do ligante (BERNUCCI et al., 2006).

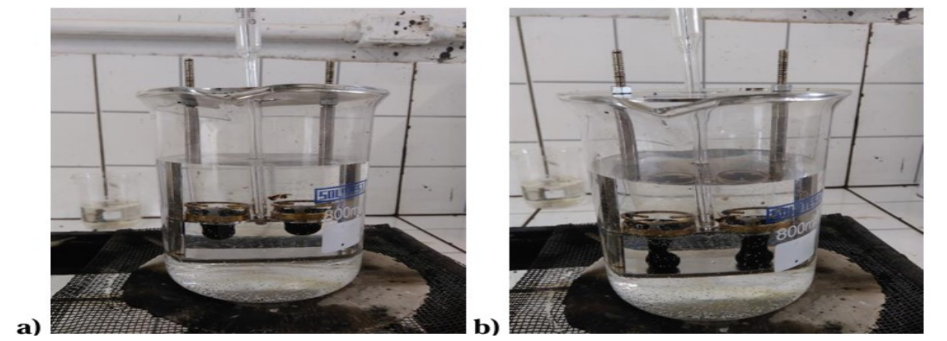

3.4. ENSAIO DE RECUPERAÇÃO ELÁSTICA

O ensaio de recuperação elástica demonstra a capacidade de retorno do material após ser tracionado. O método do ensaio é especificado pela NBR 15086 “Materiais betuminosos – Determinação da recuperação elástica pelo ductilômetro”. Uma amostra de ligante asfáltico imersa em água é tracionada até atingir o alongamento de 20 cm, em condições padronizadas de velocidade (5±0,25 cm/min) e temperatura do banho (25±0,5 °C). Em seguida, ao atingir o alongamento esperado, a amostra é cortada em seu ponto médio com uma tesoura e deixada em repouso por 60 min para que ocorra a recuperação. Após esse tempo, a amostra será movida até que as pontas cortadas se toquem (ABNT, 2006).

A Figura 3 demonstra o ensaio de recuperação elástica, onde foram moldados três corpos de prova para cada amostra.

Figura 3: Ensaio de recuperação elástica por meio do ductilômetro, mostrando em a) Amostras tracionadas 20 cm; b) Amostras seccionadas em período de recuperação

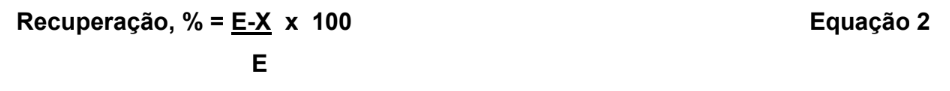

Ainda segundo a normativa, a recuperação elástica é expressa pela Equação 2:

Sendo: “E” o comprimento da amostra após a tração, em centímetros; e “X” o comprimento da amostra após a junção das pontas, em centímetros.

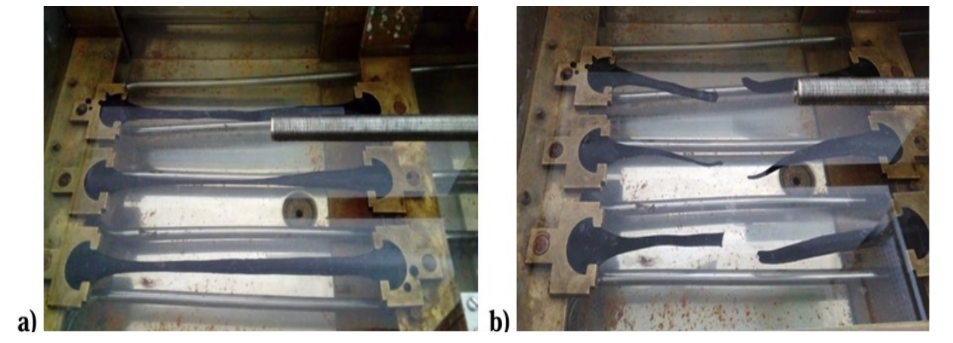

3.5. VISCOSIDADE BROOKFIELD

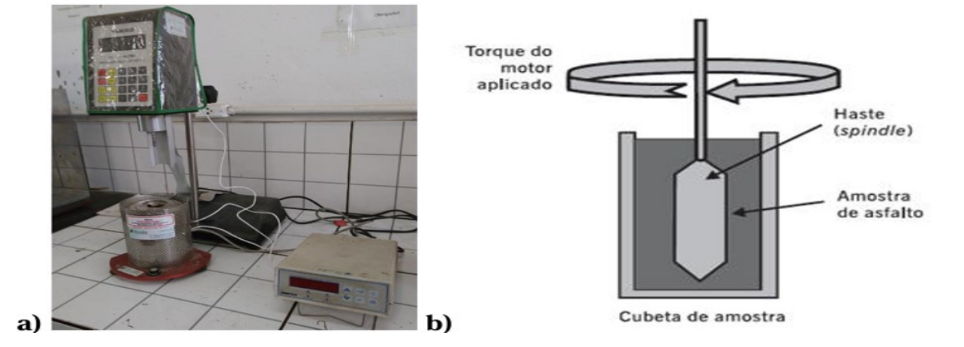

A viscosidade pode ser descrita como a resistência apresentada pelo material para fluir, ou seja, quanto mais viscoso, mais difícil a fluidez do líquido. Trata-se de uma medida da consistência do CAP, definida pela resistência ao escoamento em diferentes temperaturas. O ensaio de viscosidade tem como principal objetivo determinar as temperaturas adequadas para as etapas de mistura, espalhamento e compactação, logo, através da viscosidade sobre diferentes temperaturas avalia-se a consistência adequada destes processos. O viscosímetro Brookfield mede a viscosidade aparente, dada em centiPoise (cP). A Figura 4 exemplifica o procedimento do ensaio e equipamentos.

Figura 4: Ensaio de viscosidade rotacional, mostrando em a) Viscosímetro Brookfield com controlador de temperatura; b) Detalhe do ensaio com a haste mergulhada na amostra

De acordo com a NBR 15184 “Materiais betuminosos – Determinação da viscosidade em temperaturas elevadas usando um viscosímetro rotacional” uma amostra de ligante asfáltico é vertida no tubo de ensaio e colocado no equipamento, em seguida é determinado a temperatura de ensaio e velocidade requerida. Quando a amostra atinge a temperatura desejada inicia-se a rotação de uma haste de dimensão padronizada. Dessa forma, determina-se a viscosidade por meio da força necessária (torque) para rotacionar uma haste de dimensões padronizadas, enquanto ela está mergulhada numa amostra de CAP à determinada temperatura, em velocidade constante e uniforme (ABNT, 2004).

3.6. MATERIAIS

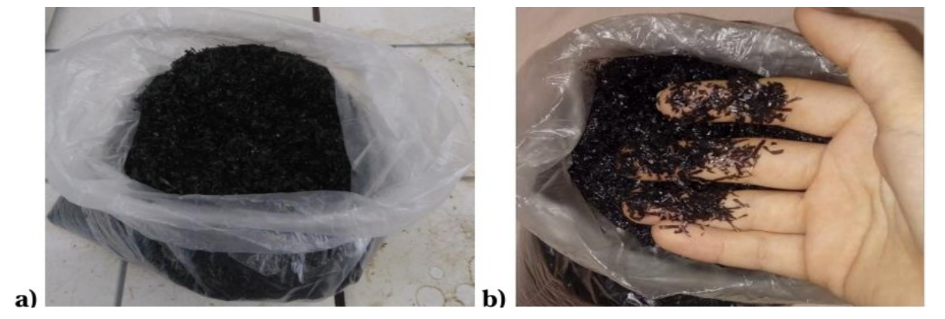

Empregou-se para modificação de resíduos de PEBD obtidos da trituração de sacos plásticos. Esse material foi escolhido por ser um dos mais consumidos e gerar grande quantidade de resíduos, encontrado comumente em lixos domésticos. O processo utilizado para posterior incorporação ao CAP consistiu em lavar e cortar manualmente o polímero até atingir a granulometria desejada. Através do peneiramento selecionou-se apenas as partículas passantes na peneira #10 (2mm), mostrado na Figura 5. Miranda (2014) explica que dimensões maiores que estas dificultam a homogeneização e levam maior tempo para digestão do polímero no CAP, diminuindo a qualidade do asfalto modificado.

Figura 5: Polímero PEBD passante na peneira #10, em a) Amostra utilizada; b) Detalhe da granulometria

O cimento asfáltico de petróleo utilizado na produção de todas as amostras foi o CAP 50/70, cedido pelo Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia (DER-RO). Optou-se por este ligante devido sua utilização em grande parte dos serviços de pavimentação. O material fornecido encontrava-se dentro de um recipiente em alumínio e lacrado, não houve nenhum tratamento posterior ao recebimento para preparação das amostras.

3.7. ESPECIFICAÇÕES NORMATIVAS

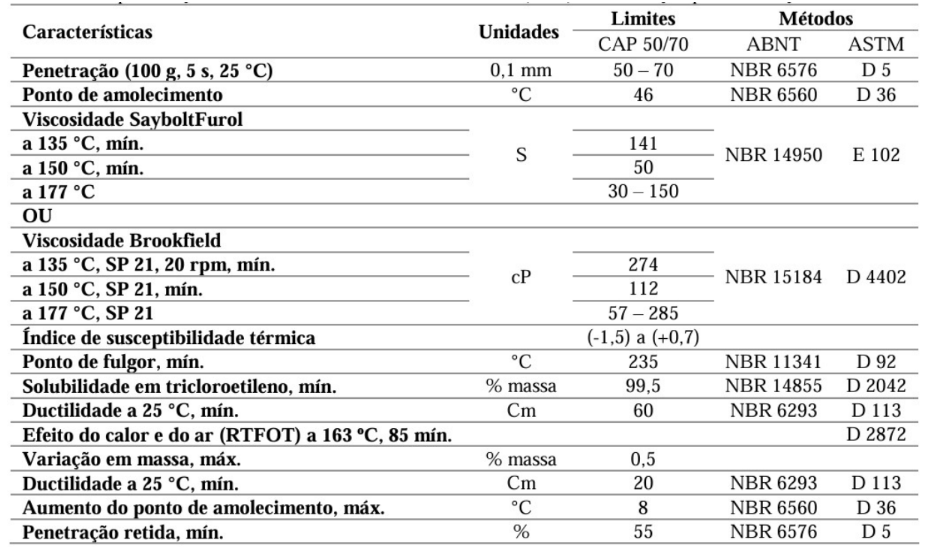

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) estabelece por meio da Resolução n° 19, de 11.07.2005 as especificações constantes na Tabela 2 para a utilização do CAP 50/70.

Tabela 2 – Especificações dos Cimentos Asfálticos de Petróleo (CAP) Classificação por Penetração

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

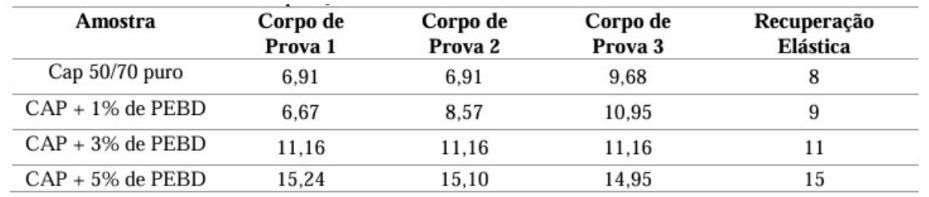

Os resultados da caracterização dos CAPs estão resumidos na Tabela 3. Em seguida é realizada uma análise referente a cada propriedade.

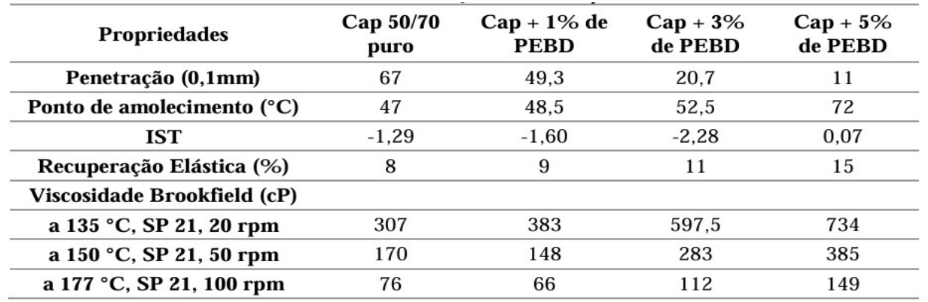

Tabela 3 – Resultados dos ensaios de caracterização dos CAPs puro e modificado.

4.1. PENETRAÇÃO E PONTO DE AMOLECIMENTO

Analisando os resultados do ensaio de penetração, evidenciados na Figura 6, nota-se que o ligante asfáltico sem modificação possui o maior valor, no entanto, ainda dentro dos limites de sua classificação (50 – 70 dmm). Com a adição de PEBD ao CAP houve um decréscimo considerável na penetração à medida que as porcentagens de polímero aumentavam. Ao contrário, o ponto de amolecimento demonstra que os valores tendem a aumentar com o incremento de resíduo plástico.

Figura 6: Resultados do ensaio de Penetração e Ponto de amolecimento.

Manoel (2015), destaca que esse comportamento é esperado para ligantes asfálticos modificados com polímeros termoplásticos. Estas alterações são em função da quantidade de resíduo plástico adicionado e maiores concentrações geram resultados mais expressivos, assim como aparece para o CAP com 5% de PEBD. Além disso, quando se compara os dados do ponto de amolecimento das amostras com a especificação da ANP (2005), todas satisfazem o limite atribuído ao CAP 50/70, onde o mínimo é 46 °C.

Nos trabalhos de Costa et al. (2013) e Manoel (2015) os resultados da utilização de PEBD foram semelhantes aos alcançados. Estes autores explanam que as características obtidas sugerem melhora na resistência à deformação permanente nas trilhas de roda, isto devido ao aumento da rigidez e redução da sensibilidade do CAP diante de temperaturas elevadas.

O ensaio de penetração serve como uma medida da consistência do ligante asfáltico e o ponto de amolecimento indica a temperatura na qual o material se torna fluído. De acordo com Silva (2004, apud LIMA, 2008) o resultado do ponto de amolecimento é utilizado como referência para temperatura de aplicação do material. Valores altos são benéficos para a vida de serviço, suportando climas quentes sem amolecer, contudo, exige temperaturas mais elevadas nas etapas de aplicação.

Segundo um estudo comparativo da IMPERPAV (2008), em regiões com elevada temperatura e revestimentos submetidos a longo tempo de aplicação de carga, ou seja, veículos trafegando em velocidade baixa, o ligante se comporta como um líquido, apresentando disposição ao escoamento. Nestes casos faz-se necessário CAPs mais consistentes, com maior ponto de amolecimento e baixa penetração, deste modo diminui-se a ocorrência de deformações permanentes nas trilhas de roda. Estas características dão maior rigidez à mistura asfáltica e o aumento da consistência também reduz a oxidação no período de vida de serviço.

4.2. ÍNDICE DE SUSCEPTIBILIDADE TÉRMICA

Os resultados do IST foram calculados através dos dados do ensaio de penetração e ponto de amolecimento, a partir da Equação 1, e estão apresentados na Tabela 3. A atual especificação da ANP estabelece que o IST do CAP 50/70 deve estar entre (-1,5) e (+0,7), logo estes serão os valores de referência para todas as amostras. Bernucci et al. (2006) explicam que valores de IST superiores a (+1) indicam que os asfaltos têm pouca sensibilidade a temperaturas elevadas e tornam se quebradiços em temperaturas baixas, sugerindo asfaltos oxidados.

Os valores abaixo de (-2) indicam asfaltos muito sensíveis, alterando sua consistência sobre pequenas mudanças de temperatura. Os asfaltos com valor de IST igual a zero são os mais indicados. Como demonstrado na Tabela 3, o CAP convencional está dentro do especificado com valor de (-1,29). Dentre as amostras modificadas, apenas aquela com 5% de PEBD atendeu a normativa, pois apresentou valor (+0,07), assim, propõe que tenha baixa oxidação e seja adequada para se utilizar em misturas asfálticas. As outras amostras tiveram resultados abaixo de (-1,5) sugerindo que sejam sensíveis às variações de temperatura.

4.3. RECUPERAÇÃO ELÁSTICA

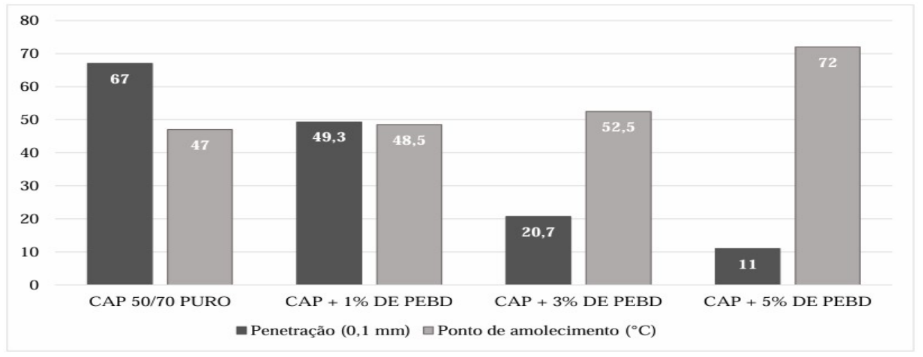

Na Tabela 4 estão os valores de recuperação elástica calculados por intermédio da Equação 2, pertinentes aos três corpos de prova produzidos para cada amostra. A recuperação elástica das amostras, expressa na última coluna, será a média destes três resultados, ressaltando que a normativa do ensaio exige atribuir o valor inteiro mais próximo.

Tabela 4 – Resultados da recuperação elástica, em %.

Conforme demonstra a Tabela 4, houve um crescimento da recuperação elástica à medida que a porcentagem de plástico aumentou. Apesar de não haver especificação na ANP (2005) para esta propriedade do CAP convencional, é possível verificar, de acordo com os dados obtidos, que a utilização de modificadores aumenta a capacidade de retorno do material, supondo que adquira maior elasticidade. Ariza e Solano (2011) e Costa et al. (2013) também registraram este comportamento para CAPs modificados com resíduos de PEBD.

Embora observado um aumento da recuperação elástica, estes valores ainda são relativamente baixos, principalmente quando comparado ao especificado para alguns polímeros elastoméricos ou asfalto borracha, por exemplo. Bernucci et al. (2006) relatam que para os elastômeros (SBR) estes valores são bem evidentes, geralmente em torno de 80%, contudo nos plastômeros (PEBD) é quase imperceptível.

De acordo com Balbo (2007) os polímeros termoplásticos causam simplesmente um aumento da consistência, conferindo maior rigidez e não alteram significativamente a recuperação elástica do CAP. Ainda segundo Bernucci et al. (2006) o ensaio de recuperação elástica é utilizado para medir a capacidade de recuperação de ligantes modificados e como forma de comparar ao desempenho do ligante convencional. Através deste método consegue-se observar claramente o efeito da adição de polímeros, porém mais notavelmente para os elastômeros, sendo que esta característica tem maior influência da interação entre o polímero utilizado e o CAP, do que com o teor de polímero adicionado.

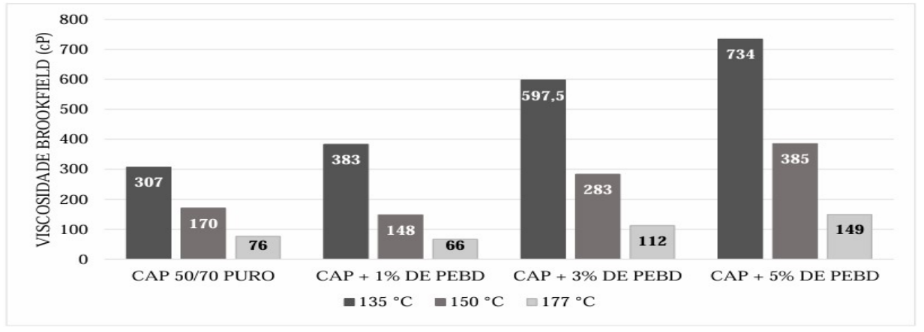

4.4. VISCOSIDADE BROOKFIELD

A avaliação da viscosidade rotacional, apresentada na Figura 7, permite constatar que as amostras modificadas obtiveram um aumento na viscosidade em comparação ao CAP convencional.

Figura 7: Resultados da viscosidade Brookfield

Relativamente aos ligantes modificados, houve um crescimento da viscosidade para todas as temperaturas conforme aumentava-se a porcentagem de PEBD. Em relação ao CAP com 1% de polímero, comparado ao CAP convencional apenas a temperatura de 135°C superou o valor da viscosidade, sendo que para as outras temperaturas os valores estavam abaixo. A especificação exige valores mínimos de 274 cP a 135°C, 112 cP a 150°C e valores entre 57 e 285 cP para 177°C, logo, todas as amostras atenderam este requisito e são passíveis de uso nos serviços de pavimentação.

Analisando os resultados da viscosidade nota-se que os valores obtiveram maiores variações à mudança de temperatura comparado às variações devido ao aumento da porcentagem de resíduo plástico. Manoel (2015) obteve análise semelhante, de acordo com o autor, para sistemas viscoelásticos, os resultados da viscosidade são em função da quantidade de polímero adicionado à amostra, e em maior extensão, da temperatura. Ariza e Solano (2011) concluíram que a viscosidade é proporcional ao incremento de polímero e está relacionada com o aumento da consistência do ligante, demonstrada pela redução da penetração.

Segundo Souza (2010) espera-se o aumento da viscosidade para CAPs modificados com polímeros. Esta característica pode presumir um bom comportamento do ligante asfáltico quanto à deformação permanente, além disso, CAPs mais viscosos formam uma camada de envolvimento mais espessa sobre os agregados indicando maior resistência ao envelhecimento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Relativamente ao ensaio de penetração, a modificação do CAP fez estes resultados diminuírem à medida que as porcentagens de PEBD aumentaram, revelando então que os ligantes asfálticos modificados são mais duros a 25 °C. Quanto ao ponto de amolecimento, as temperaturas apresentaram-se dentro do valor mínimo exigido, comparando o ligante convencional aos modificados, as temperaturas aumentaram com a adição de polímero. Logo, analisando estas duas propriedades físicas houve um aumento na consistência do material.

O índice de suscetibilidade térmica apresentou resultados satisfatórios apenas para as amostras de CAP 50/70 e CAP com 5% de resíduo polimérico, logo, somente estas amostras seriam adequadas na pavimentação, porém, conforme já foi citado, alguns autores explicam que em ligantes asfálticos modificados o IST pode apresentar valores diferentes do intervalo (-1,5) e (+0,7), e não necessariamente indica que sejam sensíveis às pequenas variações de temperatura.

Referente a viscosidade, os resultados aumentaram com a adição de PEBD, e notou-se que a viscosidade é influenciada pela concentração do polímero em menor alcance e pela temperatura em maior alcance.

Além disso, o aumento desta propriedade sugere que a espessura do ligante asfáltico sobre o agregado seja maior, minimizando os efeitos do envelhecimento ao longo do tempo. O aumento da consistência evidenciado nos ensaios de penetração, ponto de amolecimento e viscosidade indicam que este material pode melhorar a rigidez e resistência à deformação permanente de revestimentos aplicados em regiões com temperatura de serviço elevadas, em comparação com o ligante asfáltico convencional.

A recuperação elástica obteve um crescimento irrelevante com a incorporação do polímero, assim como esperado para plastômeros, não influenciando significativamente esta propriedade. Dentre as concentrações de polímero incorporadas ao ligante asfáltico, a porcentagem de 1% produziu valores pouco expressivos, não alterando significativamente as amostras, diferentemente das amostras com 5% de PEBD, onde apresentou resultados mais significativos para o desempenho do CAP.

Desta maneira, os resultados obtidos com esta pesquisa se mostraram promissores, considerando os efeitos positivos das propriedades físicas analisadas e o aspecto ambiental. Indicam, portanto, que a incorporação de PEBD em CAP 50/70 pelo método úmido, melhora o comportamento desse material em uma mistura asfáltica, sugerindo então sua viabilidade técnica para utilização em camada de revestimento de pavimento flexível, entretanto, sendo necessário ainda uma pesquisa mais aprofundada de outras propriedades dos ligantes asfálticos, como características químicas e reológicas, e até mesmo o estudo com misturas asfálticas.

6. REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP. Regulamento técnico n° 03/2005. Resolução ANP n° 19, de 11 de julho de 2005 DOU 12.07.2005. Brasília, DF. Disponível em: < http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2005/julho&item=ranp19–2005>. Acesso em: 14 nov. 2017.

ARIZA, Hernando Luque; SOLANO, Alvaro José Rincón. Evaluación de las propiedades físicas de un cemento asfáltico 60/70 modificado con residuos de la fabricación de productos con polietileno de baja densidad. Trabalho de graduação em Engenharia Civil. Pontificia Universidad Javeriana. 2011. Disponível em: < https://repository.javeriana.edu.co:8443/>. Acesso em: 15 ago. 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO PLÁSTICO – ABIPLAST. Perfil 2017.Disponível em:

<https://file.abiplast.org.br/file/download/2018/Perfil_WEB.pdf>. Acesso em: 29 set. 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15086: Materiais betuminosos – Determinação da recuperação elástica pelo ductilômetro. Rio de Janeiro – RJ, 2006.

______. NBR 15184: Materiais betuminosos – determinação da viscosidade em temperaturas elevadas usando um viscosímetro rotacional. Rio de Janeiro, RJ: ABNT, 2004.

______. NBR 6560: Ligantes asfálticos – Determinação do ponto de amolecimento – Método do anel e bola. Rio de Janeiro, RJ: ABNT, 2016.

______. NBR 6576: Materiais asfálticos – determinação da penetração. Rio de Janeiro, RJ: ABNT, 2007.

BALBO, José Tadeu. Pavimentação asfáltica: materiais, projetos e restauração. São Paulo: Oficina de Textos, 2007.

BERNUCCI, Leidiani Legi Bariani, MOTTA, Laura Maria Goretti da, CERATTI, Jorge Augusto. Pereira, SOARES, Jorge Barbosa. Pavimentação asfáltica: formação básica para engenheiros. Rio de Janeiro: PETROBRAS: ABEDA, 2006.

BERTOLLO, Sandra Aparecida Margarida. Avaliação laboratorial de misturas asfálticas densas modificadas com borracha reciclada de pneus. Tese de doutorado em Transportes. Escola de Engenharia de São Carlos – Universidade de São Paulo. 2002.Disponível em: <www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18137/tde…/Tese_Bertollo_SandraAM.pdf>. Acesso em: 14 out. 2017.

Brasil. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Coordenação Geral de Estudos e Pesquisa. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Manual de Pavimentação. 3 ed. Rio de Janeiro. 2006.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT. Transporte rodoviário: desempenho do setor, infraestrutura e investimentos. Brasília, 2017a. Disponível em: <http://www.cnt.org.br/Estudo/transporte-rodoviario-desempenho>. Acesso em: 14 out. 2017.

______CNT. Transporte rodoviário: por que os pavimentos das rodovias brasileiras não duram?. Brasília, 2017b. Disponível em: <www.cnt.org.br/Estudo/transporte rodoviario-pavimento>. Acesso em: 14 out. 2017.

COSTA, Liliana, SILVA, Hugo Manoel Ribeiro Dias da., OLIVEIRA, Joel, FERNANDES, Sara R. M. Valorização de resíduos plásticos na modificação de betumes para pavimentos rodoviários. Artigo cientifico. Universidade do Minho. 2013. Disponível em: <http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/26293>. Acesso em: 10 ago. 2018

IMPERPAV PROJETOS E CONSULTORIAS. CAP30-45 e CAP50-70 Sua utilização em revestimentos asfálticos: estudo comparativo. São Paulo: ABCR, 2008. Disponível em: <www.abcr.org.br/>. Acesso em: 12 set. 2018.

LIMA, Cristian Kelly Morais de. Estudo da incorporação de resíduo industrial polimérico ao CAP. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2008. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/15744>. Acesso em: 25 set. 2018.

MANOEL, Getúlio Francisco Caracterização físico-química e estudo reológico de asfaltos modificados pelos polímeros PEAD, PEBD, PELBD e contribuição ao estudo do envelhecimento do cimento asfáltico de petróleo. Tese de doutorado em Engenharia Química. Universidade Federal de Minas Gerais. 2015. Disponível em: < http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/BUBD-A3ZG8A>. Acesso em: 25 set. 2018.

MIRANDA, Ricardo Felipe Martins. Estudo da modificação de betumes com polímeros reciclados. Dissertação de mestrado. Escola de Engenharia – Universidade do Minho. 2014. Disponível em: <http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/36399>. Acesso em: 28 set. 2017.

MORILHA JUNIOR, Armando. Estudo sobre a ação de modificadores no envelhecimento dos ligantes asfálticos e nas propriedades mecânicas e de fadiga das misturas asfálticas. Dissertação de mestrado em Engenharia Civil. Universidade Federal de Santa Catarina. 2004. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/87049/207429.pdf?sequence>. Acesso em: 28 set. 2017.

ODA, Sandra. Análise da viabilidade técnica da utilização do ligante asfalto borracha em obras de pavimentação. Tese de doutorado em Transportes. Escola de Engenharia de São Carlos – Universidade de São Paulo. 2000. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18137/tde-30012018-151928/pt br.php>. Acesso em: 14 out. 2017.

ROBINSON, H. Polymers in Asphalt. 2004. Rapra Review Reports, Volume 15, Number 11. Disponível em: <http://www.polymerjournals.com/pdfdownload/944274.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2017.

SOUZA, Marcos Vinícius Ribeiro. Efeito de fibras sintéticas nas propriedades de ligantes e concretos asfálticos. Dissertação de mestrado em Geotecnia. Universidade de Brasília. 2010. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/handle/10482/7602>. Acesso em: 18 out. 2018.

1Graduada em Engenharia Civil pela UNEMAT, Pós-graduada em Orçamento e Licitação de Obras pelo INBEC.

E-mail: sleticiaas@gmail.com

2Graduada em Engenharia Civil pela UNEMAT, Mestre em Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola pela UNEMAT, professora interina na UNEMAT (Campus de Tangará da Serra) E-mail: cleidiane.novais@unemat.br

3Graduado em Engenharia Civil pela FARO, Pós-graduado em Infra Estrutura de Transportes e Rodovias pela UNICID. E-mail: robinilsonbraga@hotmail.com