REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ra10202507281551

José Mairton Silva dos Santos

Sérgio Augusto Guilherme de Oliveira Filho

RESUMO

Este trabalho se propõe analisar a planilha de dimensionamento de rede malhada de abastecimento de água. Foi utilizada na análise a planilha proposta pelo Prof. Me. Anísio de Sousa Meneses Filho. O trabalho encontra sua justificativa na necessidade de disponibilizar ferramentas que auxiliem profissionais da área de engenharia a atingir a meta de universalização do saneamento básico, o que inclui o abastecimento de água à população. O trabalho adotou inicialmente uma metodologia exploratória para melhor compreensão do tema e dos conceitos envolvidos. Foram então elencadas ferramentas voltadas para finalidade de dimensionamento de redes de abastecimento de água que já são consolidadas no meio técnico e adotada uma destas ferramentas para servir como referência para a análise objetivada nesta pesquisa. Simulações de três exemplos foram realizadas na planilha analisada e no programa identificado como de referência. Análise então é realizada essencialmente focada na experiência proporcionada, bem como na verificação dos resultados obtidos. Foi obtido como resultado da fase exploratória a identificação da relação existente entre o desenvolvimento da sociedade e os corpos hídricos e apresentadas algumas das problemáticas decorrentes dessa relação. Dentre as problemáticas identificadas por esse estudo se ressaltam a condição de limitação dos recursos hídricos e os desafios enfrentados para desenvolver o saneamento básico no Brasil. Ainda como resultado da fase exploratória foram apresentadas algumas definições relacionadas às redes malhadas e seus respectivos conceitos teóricos e métodos de cálculos. Quanto à fase de análise da planilha, inicialmente foram elencadas algumas características da planilha e do programa EPANET. Identificando aqueles pontos que de alguma forma pudesse impactar negativamente na experiência do usuário. No momento seguinte, foram apresentadas e implementadas proposições de melhoria a planilha analisada, dando origem a uma versão aprimorada. Simulações de três exemplos foram executadas no EPANET, na planilha na sua versão original e na versão aprimorada. Os resultados foram apresentados e comparados de forma a verificar os resultados das planilhas com os resultados do programa já consolidado no meio técnico. Por fim, foram apresentadas as principais conclusões e considerações acerca deste trabalho.

Palavras-chave: abastecimento de água; dimensionamento; rede malhada; planilhas eletrônicas; usabilidade.

ABSTRACT

This work aims to analyze a data sheet for the dimensioning of looped water distribution network” The analysis used the data sheet proposed by Prof. Anísio de Sousa Meneses Filho, MSc. The work finds its justification in the need to provide tools that assist engineering professionals in achieving the goal of universal access to basic sanitation, which includes water supply to the population. The work initially adopted an exploratory methodology to gain a better understanding of the subject and the concepts involved. Many tools aimed at the design of water supply networks that are already wellestablished in the technical field were then listed, and one of these tools was adopted as a reference for the analysis targeted in this research. Simulations of three examples were conducted using the analyzed data sheet and the program identified as a reference. The analysis was done essentially focused on the experience provided, as well as on the verification of the obtained results. As a result of the exploratory phase, the relationship between societal development and water bodies was identified, and some of the issues arising from this relationship were presented. Among the issues identified by this study, the limitation of water resources and the challenges faced in developing basic sanitation in Brazil are highlighted. As a result of the exploratory phase, some definitions were related to looped networks and their respective theoretical concepts and calculation methods were presented. As for the data sheet analysis phase, some characteristics of the data sheet and the EPANET program were initially listed. Points that could potentially impact the user experience negatively are identified. In the next step, improvement propositions for the analyzed data sheet were presented and implemented, resulting in an enhanced version. Simulations of three examples were conducted using EPANET, the original version of the data sheet, and the enhanced version. The results were presented and compared to verify the datasheet outcomes against those from the program already established in the technical field. Finally, the main conclusions and considerations regarding this work were presented.

Keywords: water supply; sizing; meshed network; spreadsheets; usability.

1. INTRODUÇÃO

A preocupação da sociedade com a correta utilização da água está cada vez mais pujante. Este recurso é primordial a vida e é limitado, está cada vez mais escasso. Ações que busquem mitigar seu desperdício devem ser estimuladas.

Em 2022, segundo o Ministério das Cidades ([2023]), cerca de 37,8% da água potável disponibilizada não foi efetivamente contabilizada ou foi perdida no processo de distribuição. O referido ministério indica ainda que em 2014 a população abastecida com água potável é de aproximadamente 171 milhões de pessoas, cerca de 83,0% dos brasileiros, ao passo em 2022 seria uma população de 177 milhões, representando 84,9% do total de brasileiros (Ministério das Cidades, [2023]). Logo, demonstra-se que em um período de quase uma década, registrou-se a evolução de apenas de 1,9% da parcela da população.

Em meio a necessidade de melhor cuidar dos recursos hídricos e universalizar os serviços de saneamento básico, surge em 2007 o marco regulatório do saneamento básico, que foi atualizado em julho de 2020 com a promulgação da Lei 14.026/2020 e a instituição de um novo marco legal que (Ministério do Desenvolvimento Regional, 2022)

Ressalta-se que no mesmo ano do novo marco legal do saneamento básico, a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 10 março de 2020, declara pandemia do novo Coronavírus (Sars-COV-2), estando o Brasil naquele momento já com 52 confirmados, segundo o Governo Federal (2020). Em 20 de março do mesmo ano, é decretada a condição de calamidade pública em função da pandemia (Brasil, 2020).

Dutra e Smiderle (2020) abordam a tese de que as medidas de combate ao vírus, dentre outras frentes de ação, passam pela universalização do saneamento básico. Afirma inclusive os autores que as condições precárias de saneamento foram expostas pela pandemia. Este cenário se agrava com a crise econômica como fator impeditivo de maiores investimentos em saneamento, retardando deste modo os efeitos práticos do novo marco legal do saneamento.

Diante de todo esse contexto vivido pelo Brasil nos últimos anos, fica demonstrada a urgência de se acelerar o processo de universalização do saneamento básico. Espera-se que com o fim da pandemia e superação da crise financeira por ela gerada, haja um aumento da demanda de projetos e obras voltados à universalização do saneamento básico.

Considerando que o abastecimento de água é parte integrante do saneamento básico, para garantir o acesso ao abastecimento de água a toda população brasileira, novos projetos de rede de abastecimento de água devem ser elaborados conforme a realidade de cada região.

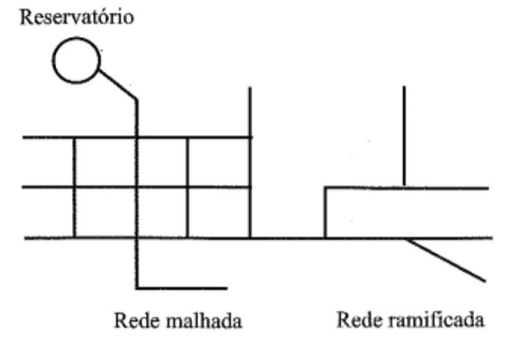

Dacach (1975) afirma que os sistemas de abastecimento de água são compostos pelo sistema de captação, dispositivos de adução, processos de tratamento, reservação e, por fim, distribuição. A distribuição se trata da etapa de condução da água até o consumidor final. Podendo ser realizada por sistema de redes ramificadas ou redes malhadas.

As redes que se enquadram em ramificada são caracterizadas pela existência de uma tubulação primária, também conhecida como tubulação tronco. Nesta tubulação está concentrada toda a vazão de abastecimento. Um rompimento em um ponto desta estrutura acarreta o desabastecimento de todo restante da rede a sua a jusante.

As redes classificadas como malhadas, por sua vez, têm sua tubulação primária formando anéis ou malhas. Esta característica garante que a interrupção pontual de qualquer trecho do sistema não terá como consequência o desabastecimento de todo trecho a jusante do ponto interrompido.

O presente trabalho se propõe a dar sua contribuição para a temática de saneamento ambiental, mas com ponto focal direcionado para o dimensionamento de redes de abastecimento de água, em especial redes malhadas.

O dimensionamento deste tipo de rede envolve certa complexidade. Pois, exige entendimento prévio de conceitos como oferta, demanda, vazão, conservação de energia e massa são imprescindíveis para conseguir realizar este tipo de dimensionamento.

Além dos conceitos, o processo de dimensionamento em condição ordinária envolve métodos interativos de cálculo, onde são estimados alguns valores iniciais e, a cada iteração, obtém-se resultados mais refinados. Essas interações são repetidas até se atingir valores que são considerados aceitáveis.

Em função desta complexidade e repetitividade características do processo de cálculo de dimensionamento, naturalmente ferramentas computacionais surgem para auxiliar nesta tarefa. Dentre estas, destaca-se o programa EPANET desenvolvido pela U.S. Envioronmental Protection Agency (USEPA), Agência de Proteção Ambiental Americana. No Brasil uma versão nacional deste programa foi desenvolvida pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Planilhas eletrônicas também são ferramentas disponíveis a profissionais que desejam realizar essa tarefa de dimensionamento. Nessa condição, Meneses Filho (2023) propõe um modelo de planilha para realizar procedimento de cálculo.

A análise da planilha proposta por Meses Filho é uma forma de avaliar as condições de uso da ferramenta, identificando suas restrições e potenciais, para que inserida num cenário de processo contínuo de melhoria, possa ser disponibilizado a profissionais de engenharia uma ferramenta prática.

2. JUSTIFICATIVA

Com o avanço tecnológico experienciado pela sociedade moderna, é observado o surgimento de muitas ferramentas computacionais que se propõem a auxiliar os mais diversos campos profissionais. Porém, também é inquestionável a necessidade de validar essas ferramentas.

Mesmo programas consolidados podem apresentar falhas, utilizar-se de critérios de redundância pode ser uma estratégia adotada com o intuito de verificar os resultados e mitigar riscos de falhas críticas, principalmente em se tratando de dimensionamento de abastecimento e água, uma vez que falhas críticas não observadas na etapa de projeto podem acarretar prejuízos de variadas ordens, desde o aspecto financeiro até o risco de evento morte, ou mesmo comprometer a viabilidade do projeto.

Somado a isso, ferramentas como a planilha proposta por Meneses Filho (2023) podem ser utilizadas em ambientes acadêmicos durante disciplinas correlatas ao tema em cursos de graduação nas áreas de engenharia. Sendo, portanto, imprescindível que esta planilha tenha sido objeto de análise, onde avaliou-se sua capacidade de cálculo, transparência dos processos envolvidos e a experiência proporcionada ao usuário durante sua utilização.

Desta forma, identifica-se seus pontos positivos, para melhor explorá-los, assim como os pontos negativos para que sejam sugeridos ajustes necessários, quando possível, e adequarse nos casos que não são. Assim, subsidiar o efetivo aproveitamento desta ferramenta no processo de formações desses profissionais que irão atuar na linha de frente no processo de dimensionamento de sistemas de abastecimentos de água.

3. OBJETIVOS

3.1. GERAIS

Analisar a planilha de dimensionamento de rede malhada de abastecimento de água proposta pelo Prof. Me Anísio de Sousa Meneses Filho, bem como colaborar para o aperfeiçoamento da planilha em questão.

3.2. ESPECÍFICOS

Definir os principais conceitos envolvidos no processo de cálculo de dimensionamento de água em redes em anéis.

Identificar os principais programas utilizados para realizar o dimensionamento de rede malhadas de abastecimento de água.

Comparar resultados obtidos por simulações no programa de referência e na planilha analisada.

Indicar os aspectos de usabilidade observados que podem prejudicar a experiência dos usuários.

Propor melhorias a planilha analisada.

Apresentar uma versão aprimorada com as melhorias propostas já implementadas.

4. METODOLOGIA

Trata-se inicialmente de uma pesquisa cujo objetivo metodológico é essencialmente exploratório. Pois, inicialmente, pretende-se compreender a dinâmica dos processos envolvidos no dimensionamento de redes malhadas de abastecimento de água. Para que isso seja possível foi levantado vasto material na literatura existente e disponível. Portanto, contemplando, dentre outras fontes, livros, documentos científicos, manuais técnicos, normas técnicas, legislação etc.

Da fase exploratório foram elencados os principais programas utilizados para dimensionamento de redes de abastecimento de água. Feitas algumas considerações acerca dos programas e um destes foi utilizado como referência na análise da planilha. Sendo abordado as formas de aquisição, instalação e limitações técnicas apresentadas pelas plataformas analisadas.

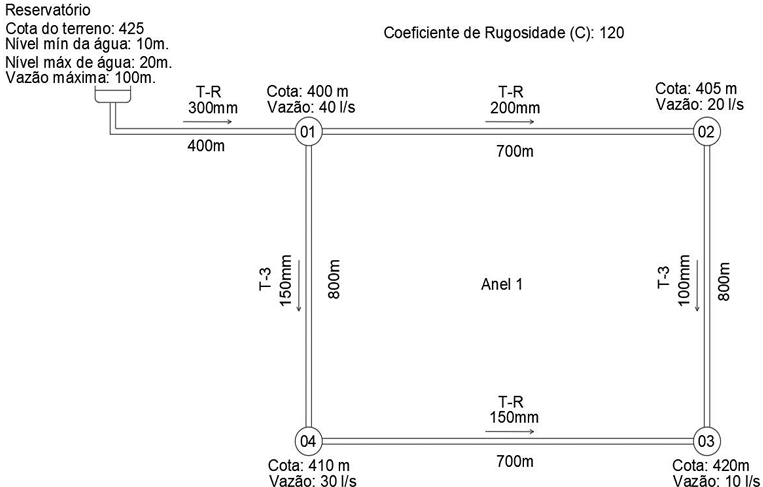

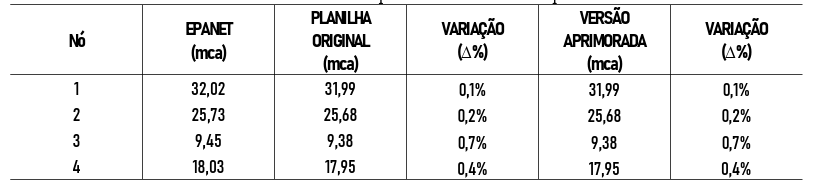

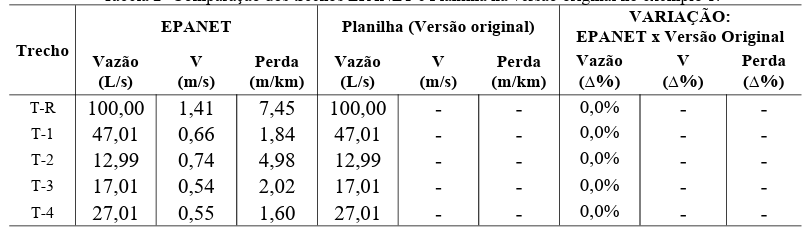

Posterior a esse momento, foi adotado o procedimento de simulação, onde foram realizados dimensionamentos de redes de abastecimento de águas de 3 exemplos. Essas simulações foram realizadas em 2 ambientes. O primeiro ambiente se trata de um programa de uso já consolidado, neste caso o EPANET, e no outro ambiente trata-se da planilha eletrônica projetada por Meneses Filho.

Foi ponto de avaliação a experiência durante a operação dos programas pelo autor deste trabalho, onde foram observados a disposição dos dados, como é feita a inserção das informações necessárias, a forma como foram disponibilizados os resultados após a execução do dimensionamento, dentre outros aspectos que impacte na usabilidade dos programas. Ao término desta fase foram elencados pontos que são considerados merecedores de destaque. Estes pontos servirão de subsídio para a análise de usabilidade. Isto posto, verifica-se que foi desenvolvida uma pesquisa cuja abordagem do tema foi qualitativa.

Foram também verificados os valores dos resultados apresentados e comparados ao programa de referência. Desta maneira, possibilitou-se verificar a efetividade da planilha, quanto a sua capacidade de entregar resultados confiáveis. Ao término da pesquisa foi almejado que seja disponibilizada uma ferramenta, que dentro das suas limitações, seja confiável para o emprego no dimensionamento de redes malhadas, e assim proporcionar aos profissionais responsáveis por essa atividade uma alternativa computacional confiável. Bem como, ter uma ferramenta que possibilite dentro de um ambiente de aprendizado, realizar com facilidade simulações relacionadas ao tema, ao passo que compreende as etapas do cálculo envolvido. Desta maneira, fica clara a natureza aplicada deste trabalho.

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.

5.1. BREVE HISTÓRICO DA RELAÇÃO DAS CIVILIZAÇÕES E A ÁGUA

O acesso à água é certamente condição necessária para a manutenção da vida. E o homem enquanto ser vivo ou enquanto ser social não foge à regra. Assim sendo, ao longo da história existe uma relação direta entre o desenvolvimento da sociedade e os recursos hídricos. Essa perspectiva é evidenciada pelo desenvolvimento de civilizações nas proximidades desses corpos hídricos (rios, lagos, fontes, dentre outros).

Para Baptista e Cardoso (2013) o desenvolvimento da civilização está diretamente relacionado à água, tanto pelo espectro da necessidade deste insumo fundamental, quanto por motivos culturais e estéticos. Corroborando para essa tese, tem-se o fato de que no delta do Euphrates, por volta do VI milênio anterior à era cristã, ocorreu a transição da cultura essencialmente nômade para uma cultura de colonização permanente, segundo Viollet (2004, apud Baptista; Cardoso, 2021).

O processo de transição cultural comentado, também denominado de sedentarização, deu início ao surgimento de pequenas vilas, que paulatinamente desenvolveram-se e tornaram-se cidades, dando origem às primeiras civilizações urbanas. Ressalta-se que o uso dos corpos hídricos se deu para além da dessedentação, higiene pessoal, atividades artesanais e agrícolas, sendo estes também utilizados de forma a proporcionarem maior fluxo de atividades comerciais e de comunicações (Baptista; Cardoso, 2013).

Desde o surgimento das primeiras civilizações até os dias atuais é observada a tendência de as populações se concentrarem em áreas urbanas. Segundo estudo divulgado pela Organização das Nações Unidas – ONU (2018), na década de 1950, cerca de 30% da população mundial vivia em áreas urbanas, ao passo que no ano de 2018 essa parcela da população é de cerca de 55%. O estudo aponta ainda para o cenário que o continente norte americano conta com cerca de 82% da sua população morando em ambiente urbano, o continente africano, por sua vez, apresenta o continente com menor percentual de indivíduos em área urbana, cerca de 43%.

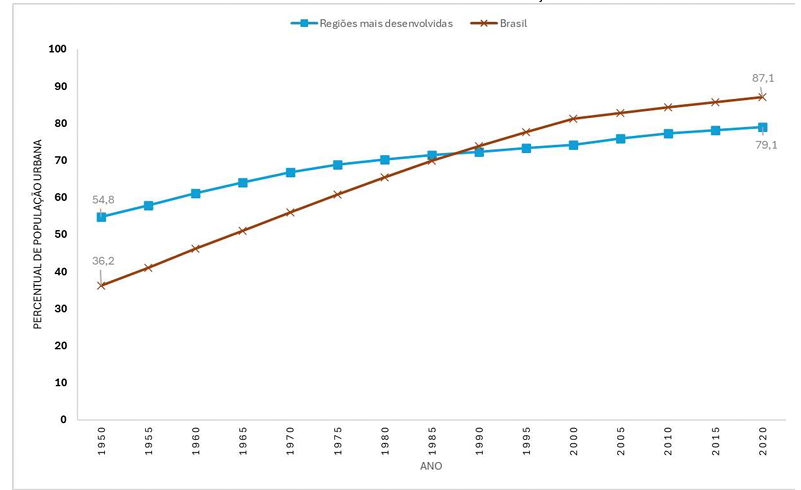

No Brasil, tem-se o registro de uma tendência de acelerada migração da população rural para a urbana. De acordo com a Organização das Nações Unidas (2018a) no Brasil foi registrado 36,2 % da população em área urbana na década de 1950 e projetado um cenário no qual essa parcela da população atingiria a marca dos 87,1 % no ano de 2020. Como comparativo, no mesmo ano de 2018 a média dessa parcela populacional em regiões desenvolvidas seria de cerca de 78% (Organização das Nações Unidas, 2018a). O gráfico 1 demonstra essa evolução.

Gráfico 1 – Níveis e tendências de urbanização.

Fonte: Adaptado (ONU, 2018a)

Nas idades Antiga e Média, mesmo quando as áreas urbanas eram mais escassas, já se registravam reflexos diretos nos corpos hídricos. Ocupação de suas margens, poluição difusa, lançamento de resíduos de atividades de manufatura, de comércio e até mesmo cargas sanitárias são exemplos do impacto desta ocupação (Baptista; Cardoso, 2013).

A revolução industrial acentuou a precariedade das cidades e dos rios europeus na segunda metade do século XVIII, momento em que os rios passaram a abastecer aquelas indústrias, ao passo que recebiam cargas de resíduos com alta capacidade de contaminação Reynoso et al (2010). O resultado deste cenário foram epidemias de Tifo e Cólera, que assolaram a Europa no início do século XIX.

Diante da problemática mencionada, surgem então os preceitos higienistas, que representam forte mudança na compreensão da relação entre o meio urbano e as águas, declara Baptista e Cardoso (2013). No Brasil, a temática do saneamento começou a ser tratado no período colonial. A economia naquele período histórico era baseada na exploração dos recursos naturais, contudo, estas atividades geravam acúmulo de dejetos e resíduos que eram lançados no meio ambiente, demandando atenção da família real portuguesa (Graff, 2019).

As primeiras soluções apresentadas eram focadas em drenar áreas críticas e a construção de chafarizes públicos nas cidades, sendo o sistema de coleta de esgoto disponibilizado apenas a pequena parcela da população urbana, já no período da república (Graff, 2019).

Boëchat et al. (2021) destacam que é preciso ter atenção a falsa sensação que há disponibilidade de água para todas as necessidades humanas, sugerindo inclusive que essa condição decorre do fato de que cerca de 70% do globo é coberto por água, apesar de apenas 3% desta água ser doce. O manejo inadequado da água poderá reduzir ainda mais o percentual disponível para atendimento das necessidades humanas, logo a escassez da água vai além da disponibilidade de água, mas passa pelo espectro da qualidade (Boëchat et al., 2021).

Convergindo com esse pensamento, projeções estimam que no ano de 2050, mais da metade da população mundial irá passar por algum tipo de restrição severa de disponibilidade de água durante o ano, afirma Piesse (2010, apud Boëchat et al., 2021).

5.2. A EVOLUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL

Apesar da tímida iniciativa no período colonial e início da república, a estatização dos serviços de saneamento para comercialização ocorreu somente em meados da década de 1970, contexto em que ocorreram duas grandes guerras mundiais, redução da disponibilidade dos recursos minerais e aumento da parcela da população em condição de pobreza. Na ocasião foi elaborado o Plano Nacional de Saneamento – PLANASA, bem como as Companhias Estaduais de Saneamento Básico – CESB (Graff, 2019).

O PLANASA partia do princípio de que as empresas dedicadas ao saneamento fossem autossustentáveis sendo, portanto, capazes de gerir suas receitas de forma a executar as atividades que se propunham. Previu-se ainda os “subsídios cruzados” para aqueles municípios que não apresentam rentabilidade suficiente para execução do plano. As camadas mais ricas da sociedade realizando o custeio da expansão dos serviços de saneamento para áreas menos favorecidas é um exemplo desses “subsídios cruzados” (Sousa; Costa, 2016). Esse modelo de gestão centralizada teve boa eficácia inicialmente, porém, essa eficiência não perdurou com o passar do tempo.

Em 1992, estado Rio de Janeiro, foi realizado o evento denominado ECO-92, cujos objetivos estavam relacionados a discutir sobre o meio ambiente e à qualidade da água, sendo criado, naquela ocasião, um plano de ação de escala global que ficou conhecida como Agenda 21 (Graff, 2019).

Uma tentativa de implementação de uma nova política nacional de saneamento foi realizada em 1993, que se deu por meio da aprovação de um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. Contudo, essa legislação foi vetada em 1994 (Santos et al., 2018). Poucos anos depois, em 1997, tem-se a criação da Política e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos e, em 2001, a sanção do Estatuto das Cidades, por intermédio da Lei nº 10.257. O referido estatuto objetivou o desenvolvimento das cidades com mitigação dos impactos ao meio ambiente (Garvão; Baia, 2018).

No ano 2000, por intermédio da Lei 9.984 publicada em julho deste mesmo ano, foi criada a Agência Nacional de Águas – ANA, trata-se de uma autarquia federal, cuja finalidade é pôr em prática as diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos indicadas na Lei nº 9.433/1997, e compor o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (BRASIL, 2000).

A Lei nº 11.445/2007, conhecida como primeiro marco legal do saneamento, trouxe diversas alterações, destacando-se como ponto de divergência entre as legislações os aspectos relacionados aos investimentos necessários pela fornecedora para que fosse possível alcançar o nível de desempenho necessário e a regulação sobre os serviços prestados (Graff, 2019).

Graff (2019) destaca que a primeiro marco legal do saneamento categoriza em quatro grupos o conjunto de atividades, instalações, infraestrutura e serviços relacionados a saneamento:

• Abastecimento de água potável;

• Esgotamento sanitário;

• Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;

• Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.

A Lei nº 14.026/2020 alterou diversas disposições da Lei nº 11.445/2007. Conhecida como novo marco legal do saneamento, a Lei nº 14.026/2020 estipula prazos para a universalização de inúmeros serviços de saneamento, dentre estes se destacam abastecimento de água e esgotamento sanitário (Leite; Moita Neto; Bezerra, 2022)

5.3. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA

Definido por Gomes (2004) como sendo tudo que estiver relacionado com a atividade de levar água para os consumidores finais, independente da finalidade de uso.

Dacach (1975) destaca que cada unidade consumidora deverá receber água potável em quantidade suficiente, na pressão de uso adequada e a qualquer instante. Tsutiya (2006) complementa esse pensamento afirmando que o dimensionamento e a viabilidade de emprego de determinado sistema de abastecimento se darão em função de várias características da região. Destacando dentre estas: o tamanho da cidade, distância da região de captação e topografia.

Segundo Azevedo Netto et al. (1998), o dimensionamento de um SAA deve ainda considerar as projeções de desenvolvimento da região. O horizonte considerado nestas projeções geralmente orbita entre 10 e 30 anos.

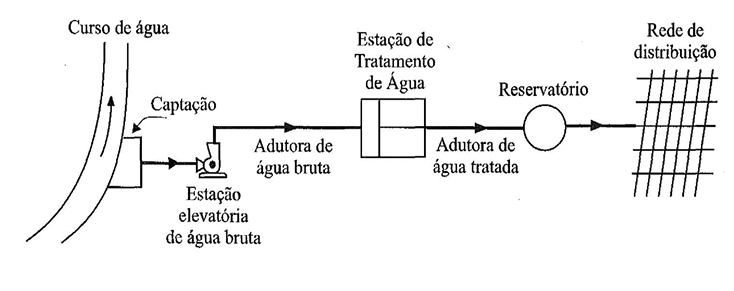

Para Dacach (1975), por sua vez, afirma que o sistema é dividido em cinco partes. Sendo a primeira a captação, a segunda adução, a terceira tratamento, a quarta reservação e, por fim, a quinta a distribuição. Tsutiya (2006), por sua vez, apresenta divisão similar, mas com pequenas diferenças, pois considera que os Sistemas de Abastecimento de Água devem ser constituídos dos seguintes elementos:

• Manancial: corpo hídrico que proverá a água a ser utilizada no sistema, devendo minimamente dispor de vazão compatível com a demanda;

• Captação: equipamentos ou estruturas posicionados junto ao manancial para coleta da água;

• Estação elevatória: estruturas e equipamentos utilizados para elevar o nível da água para que esta possa chegar à etapa seguinte. Salienta o autor que este recalque pode ocorrer em diversos pontos do SAA, bem como com água bruta ou tratada;

• Adutora: sistema de canalização da água destinado a conduzi-la entres as unidades que ficam antes da rede de distribuição;

• Estação de tratamento da água: estruturas e processos existentes com o objetivo de adequar a água aos parâmetros de qualidade desejados;

• Reservatório: estrutura focada em regularizar as vazões no trecho compreendido entre a adutora e a distribuição. Também é utilizado para garantir os níveis de pressão desejados na rede de abastecimento;

• Rede de distribuição: parte final do SAA composto por tubulações e acessórios destinados a disponibilizar água ao usuário da rede, sendo esse fornecimento realizado de forma contínua e com parâmetros de qualidade e pressão recomendados.

Na Figura 1 ilustra uma representação gráfica da uma vista em planta de um exemplo de sistema de abastecimento de água, enquanto na Figura 2 ilustra a representação gráfica do perfil deste mesmo exemplo.

Figura 1 – Sistema de Abastecimento de Água – planta.

Fonte: (Tsutiya, 2006)

Figura 2 – Sistema de Abastecimento de Água – perfil.

Fonte: (Tsutiya, 2006)

5.4. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – RDA

Como a temática do trabalho está diretamente ligada a esta parcela do SAA, resta melhor compreensão do tema. A rede de distribuição de água representa um custo entre 50 e 70% do total de um SAA (Tsutiya, 2006) e Richter e Azevedo Netto (1991) a definem como a parcela do SAA que tem a responsabilidade de transportar a água até os pontos de consumo. Sendo esta rede composta essencialmente por tubos e acessórios especiais, tem como finalidade o fornecimento seguro de água em quantidade, qualidade e pressões adequadas a dispositivos normativos. Atualmente a norma que aborda a temática é a ABNT NBR 12218:2017.

As redes podem ser classificadas em função do tipo de canalização ou pela disposição destes (Tsutiya, 2006). No primeiro caso tem-se as seguintes classificações:

• Principal: também identificada como canalização mestra ou conduto tronco. Basicamente, trata-se dos tubos de maiores diâmetros que provêm água para a estrutura secundária;

• Secundária: tubos com diâmetro menor, esta parte da canalização tem o objetivo de abastecer efetivamente as unidades consumidoras.

Quanto ao critério da disposição das canalizações, tem-se as seguintes classificações:

• Ramificada;

• Malhada; • Mista.

Tsutiya (2006) apresenta ainda o conceito dos nós que, fundamentalmente, são os pontos onde há derivações e/ou alteração dos diâmetros das tubulações empregadas.

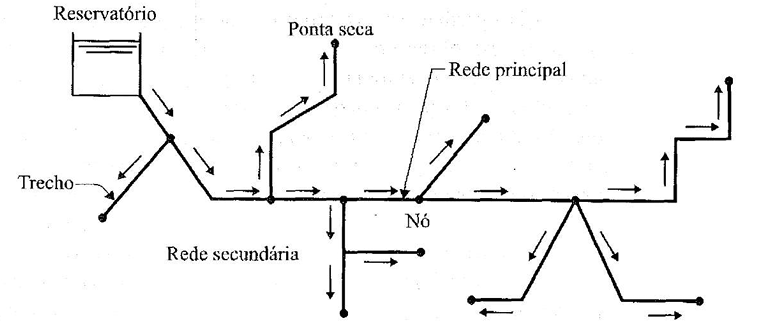

5.4.1. Redes ramificadas

Padovani (2019) destaca que a rede ramificada se caracteriza pela existência de uma tubulação principal cuja vazão apresenta sentido único e conhecido. A rede deste tipo se utiliza ainda de um sistema secundário de tubulações de diâmetros menores para distribuir este fluxo de água. Na Figura 3 é possível identificar o reservatório que antecede a rede de distribuição, e a disposição dos elementos que a compõem (rede principal, nós, rede secundária e pontas secas).

Figura 3 – Rede ramificada.

Fonte: (Tsutiya, 2006)

Tsutiya (2006) adverte para o fato que nas redes ramificadas, se por algum motivo, houver a interrupção do fluxo em algum ponto da rede, todos os trechos a jusantes desse ponto de interrompido serão desabastecidos. Isto posto, a sua utilização é recomendada para os casos em que uma eventual obstrução e o consequente desabastecimento de parte da rede geram impactos em menores escalas. Outra condição que poderá demandar esse tipo de rede é a inviabilidade de adoção de uma rede malhada.

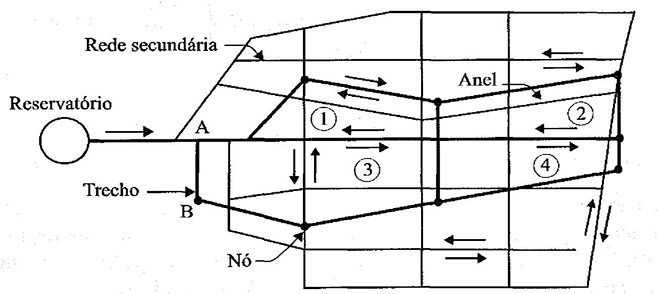

5.4.2. Redes Malhadas

Este tipo de rede, em malha, é constituído por tubos principais que formam blocos ou anéis, de maneira que seja possível fornecer água por mais de um caminho em qualquer ponto da rede (Tsutiya, 2006). Ratificando esse conceito, Padovani (2019) define redes malhadas como sendo aquelas que são compostas por emaranhados de anéis de tubulações que possibilitam inúmeros caminhos possíveis para distribuição da água. A consequência dessa característica é menor impacto quando da manutenção da rede.

É possível observar, na Figura 4, que nas redes malhadas o sentido da vazão pode variar, possibilitando que cada ponto da rede possa ser abastecido de diversas maneiras. Deste modo, ao interromper o fluxo em um determinado ponto não necessariamente ocorrerá o comprometimento dos trechos a jusante, como ocorre nas redes ramificadas.

Figura 4 – Rede malhada.

Fonte: (Tsutiya, 2006)

5.4.3. Redes Mistas

A rede mista constitui uma combinação das redes ramificadas e redes malhadas Tsutiya (2006). A Figura 5 ilustra um exemplo de rede mista, onde são observáveis características de ambos os tipos de rede. Desta forma, as características da rede dependerá da região da rede observada.

Figura 5 – Rede mista.

Fonte: (Tsutiya, 2006)

5.5. DIMENSIONAMENTO DE REDES MALHADAS

Dentre os três modelos de redes, é no modelo de rede malhada que reside o foco deste trabalho, deste modo, a compreensão da dinâmica envolvida no dimensionamento deste tipo de rede é fundamental. Padovani (2019) alerta para a complexidade envolvida nesse processo de dimensionamento e atribui essa condição ao desconhecimento inicial do sentido que os fluxos assumirão nos anéis formados. Tsutiya (2006) complementa, afirmando que o dimensionamento, sob a perspectiva de custo mínimo, é uma tarefa trabalhosa, uma vez que muitos dados são requeridos e precisam ser levantados, sendo ainda necessário o uso de ferramentas computacionais.

Tsutiya (2006) afirma que o dimensionamento, propriamente dito, utiliza-se de soluções aproximadas, onde se considera um pequeno valor de erro e utiliza-se da estratégia de interações matemáticas até que se atinja a precisão almejada. O autor ainda cita que os métodos mais populares são os métodos do seccionamento e de cálculos interativos.

O primeiro é indicado para verificação de linhas secundárias e para o dimensionamento das redes de pequenas cidades. Consiste em “converter” uma rede malhada em ramificada, considerando que alguns trechos estão seccionados, e supor que a água irá percorrer o menor caminho possível desde o reservatório.

O segundo, método do cálculo interativo, admite que o número de incógnitas na equação é uma função da quantidade de trechos existentes, e sua resolução exige o número igual de equações simultâneas. Os métodos mais difundidos para solucionar interativamente são: correção de vazões (Hardy-Cross) e Linearização (matricial) (Tsutiya, 2006).

5.5.1. Método Hardy-Cross – MHC

Desenvolvido no ano de 1936, o método se utiliza do conceito de gradiente local para encontrar uma solução. Trata-se de um método de fácil cálculo manual, porém apresenta menor estabilidade nos casos em que a rede apresenta número significativo de malhas. Essa instabilidade poderá surgir em função da escolha dos anéis para o balanceamento de energia (Formiga; Chaudhry, 2008).

Este método é adotado para dimensionamento da canalização principal. Quanto aos condutos secundários, é adotado o diâmetro mínimo exigido e extensão máximas que variam entre 300 e 500m (Tsutiya, 2006).

Tsutiya (2006) indica duas formas de aplicação deste método:

• Por compensação de perda de cargas: modalidade menos utilizada, em que se adota uma distribuição de pressão (considerando as perdas de cargas) e então são calculadas as vazões.

• Por composição das vazões: situação inversa à anterior. Esta modalidade tem maior aplicação, e nela são assumidos valores para as vazões e então são estimadas as perdas de cargas da rede.

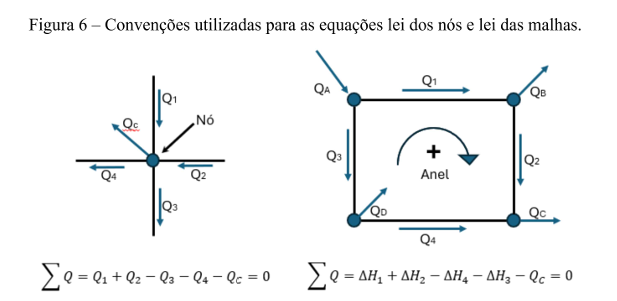

Porto (2006) propõe que equações simultâneas que surjam durante o emprego deste método devam contemplar duas condições básicas a fim de garantir o equilíbrio do sistema, sendo elas:

Condição 01: conhecida como lei dos nós, é baseada na lei fundamental de conservação das massas, onde se tem a condição de que a somatória das vazões em cada nó deverá resultar em zero. Condição representada na Figura 6.

Condição 02: conhecida como lei das malhas, é alicerçada na conservação de energia em um sistema fechado e preconiza que deverá ser zerado o somatório das perdas de cargas em cada malha ou anel. Na Figura 6 tem-se a convecção a ilustração das convenções adotadas, segundo Porto (2006).

Fonte: Adaptado (Porto, 2006)

Porto (2006) afirma também que dentre os métodos de aproximações sucessivas, o método de Hardy Cross se sobressai face à possibilidade de desenvolvimento manual dos cálculos. Afirma ainda, o autor, que se trata de um método cheio de significado físico, elencando alguns pressupostos que devem ser considerados quando da elaboração de projeto e traçado da rede. São eles:

a) Conversão de vazões por unidade de área em vazões pontuais;

b) A distância entre dois nós será o comprimento do trecho a ser dimensionado quando conhecida a topografia da região. Nos casos em que já existe especificação do diâmetro, a distância entre os nós será o comprimento do trecho que serão determinadas as pressões e vazões nas extremidades;

c) Há vazão constante nos trechos que formam os anéis em detrimento da distribuição em marcha;

d) Considera-se como conhecidos os pontos em que há entrada ou saída de água do sistema (reservatório, adutoras e nós dos anéis), bem como as respectivas vazões;

e) São estimados valores hipotéticos de vazões (Qa) pelos trechos dos anéis, iniciando esse processo dos pontos de alimentação, e seguindo por toda a rede. Durante essa etapa, deve-se observar a equação da continuidade;

f) Uma vez conhecidos o diâmetro, o fator de atrito e o comprimento do trecho, calcula-se as perdas de cargas estimadas em todos os anéis. Se como resultado deste cálculo for observada a condição de somatória das perdas de cargas igual a zero, tem-se uma rede equilibrada e as vazões estabelecidas estão corretas;

g) Se observada em pelo menos um dos anéis somatória de perda de carga diferente de zero, deverá ser procedida a correção da vazão estimada. Essa situação é observada com maior frequência.

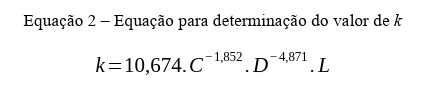

Porto (2006) propõe ainda que a correção da vazão estimada para cada trecho seja corrigida. Para isso deve-se somar algebricamente a vazão admitida com um fator de correção ΔQ. Este fator de correção é dado pela Equação 1, cujo resultado é expresso em litros por segundo:

Fonte: (Porto, 2006)

Onde k é um fator que incorpora coeficiente de rugosidade e características geométricas da tubulação. Sendo o valor de k determinado pela equação 2. Q0 indica a vazão hipotética em litros por segundo no início da iteração e n assume o valor de 1,852 quando utilizada a relação de Hazen-Williams e n assume o valor de 2 quando se tratar da relação de Darcy-Weisbach. (Meneses Filho, 2023).

Fonte: (Meneses Filho, 2023)

5.6. O USO DE AUXÍLIO COMPUTACIONAL PARA DIMENSIONAMENTO DE REDE MALHADA

Quanto maior a complexidade da rede malhada, mais trabalhoso será obter resultados adequados. Para casos mais complexos é indispensável o auxílio computacional (Porto, 2006).

Dentre as ferramentas já disponíveis para realização desta tarefa destacam-se REDEM.EXE, WATERCAD, SISTEMA UFC e EPANET.

5.6.1. Programa REDEM.EXE

Utilizando uma interface em Visual Basic e linguagem matemática em Quick Basic o programa possibilita a verificação ou dimensionamento de uma rede de até 100 trechos utilizando-se do método Hardy Cross. O programa possibilita indicar mais de um reservatório, contudo, limita-se a um sistema puramente gravitacional. O programa possibilita ainda a definição da resistência pela equação pela fórmula universal ou de Hazen-Williams (Porto, 2006).

5.6.2. Programa WATERCAD

Desenvolvido pela empresa Bentley Systems® o programa possibilita a modelagem hidráulica, da qualidade da água e da operação, sendo observados algumas vantagens funcionais em relação aos seus concorrentes, bem como destacada a sua generosa capacidade de integração com outros programas, e sua capacidade de reconhecer arquivos da plataforma AutoCAD, da plataforma GIS e até mesmo planilhas eletrônicas (Diuna; Ogawa, 2015).

Diuna e Ogawa (2015) afirma ainda que o programa se utiliza de simulações hidráulicas estáticas e dinâmicas por meio do método do Gradiente. Através do uso de interações o modelo estima as velocidades em cada trecho, bem como as respectivas cotas piezométricas.

5.6.3. Sistemas UFC

Desenvolvido no Laboratório de Hidráulica Computacional (LAHC) da Universidade Federal do Ceará (UFC), trata-se de um conjunto de programas criados utilizando-se de diversas linguagens de programação. Cada um desses programas realiza uma atividade relacionada ao traçado e dimensionamento de redes de abastecimentos, adutoras e redes sanitárias (Diuna; Ogawa, 2015).

Segundo Diuna e Ogawa (2015), o principal objetivo destes sistemas é a criação de um arquivo compatível com a plataforma EPANET, sendo ainda suprida a principal demanda do EPANET, que é integrá-lo a programas como ArcGIS e AutoCAD.

Os autores destacam ainda que o sistema é dividido em sete módulos que objetivam o dimensionamento de adutoras, sistemas de recalque, microdrenagem urbana e esgotamento sanitário, etc. Sendo os seguintes módulos relacionados a rede de abastecimento de águas:

• UFC2: Módulo dedicados a modelagem da rede e/ou da adutora em .dwg e a transferência destes dados para o EPANET;

• UFC3: Módulo do traçado do perfil das adutoras, da linha de recalque e das ligações da rede de água e esgoto, sendo também gerador de quantitativos das redes traçadas;

• UFC4: Este módulo foca em estabelecer os diâmetros adotados ao longo da rede em conformidade com a NBR 12218/2017, bem como otimizar esses diâmetros com vistas a obter o menor custo.

Diuna e Ogawa (2015) frisam que o módulo UFC4 se utiliza de dois métodos distintos para dimensionar as redes, sendo o primeiro baseado na velocidade máximas e nas pressões mínima e máxima, e o segundo método envolve um algoritmo genérico que busca o menor diâmetro que atenda às condições de vazão e pressão previamente estabelecidas.

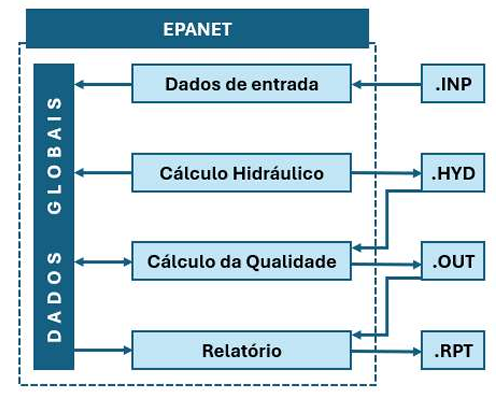

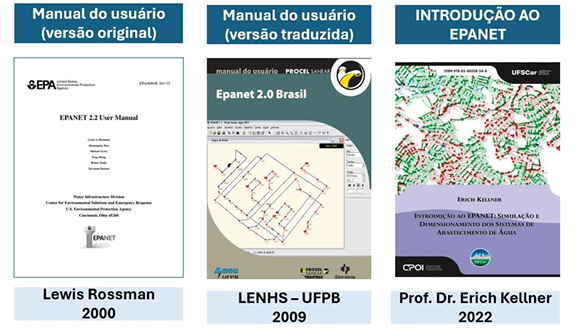

5.6.4. EPANET

Programa de código aberto desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental norte americana (Environmental Protection Agency – EPA), cujo objetivo principal é realizar simulações hidráulicas e da qualidade da água e, tratando-se de programa de código aberto, está sujeito a modificações por usuários mais experientes (Kellner, 2022).

Diuna e Ogawa (2015) salientam que o programa conta com distribuição gratuita desde 1993 e possui código aberto. Sendo, assim, disponibilizado na forma de programa executável e na forma de biblioteca dinâmica. A versão executável é direcionada para aqueles que apenas desejam executar os cálculos hidráulicos, ao passo que a biblioteca dinâmica é disponibilizada para aqueles que desejam proceder análises que envolvam otimização, vazamentos e calibração.

Segundo Kellner (2022), algumas melhorias seriam muito bem-vindas ao EPANET. Melhorias estas que podem ser divididas em dois grupos principais:

• Melhorias de integração: diretamente relacionado a integração com outros Sistemas que contemplem informações geográficas, programas de modelagem, como AutoCAD, ou até mesmo planilhas eletrônicas.

• Melhoria de funcionalidades básicas: a indisponibilidade da função desfazer a última ação é um exemplo deste grupo.

Dentre as inúmeras versões que surgiram em função de modificações realizadas, há uma delas que se trata da versão brasileira do programa. Esta versão foi desenvolvida pelo Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica Sanitária em Saneamento – LENHS, da Universidade Federal da Paraíba – UFPB (Diuna; Ogawa, 2015).

Diuna e Ogawa (2015) elencam as principais ferramentas disponibilizadas pela versão nacional deste programa. São elas:

• Quantidade ilimitada de elementos da rede;

• Cálculo das perdas locais;

• Modelagem da qualidade da água;

• Uso de Hazen-Williams, Darcy-Weisbach ou Chazy-Manning para determinação das perdas de cargas;

• Cálculo de energias e custos de bombas, bem como sua modelagem;

• Modelagem de reservatório de nível fixo ou de nível variável;

• Possibilidade de modelar os principais tipos de válvulas;

• Possibilidade de emprego uma ou várias condições de operação do sistema de simples controle.

Segundo Diuna e Ogawa (2015), o EPANET se utiliza do método do gradiente para viabilizar os cálculos interativos das simulações hidráulicas dinâmicas ou estáticas.

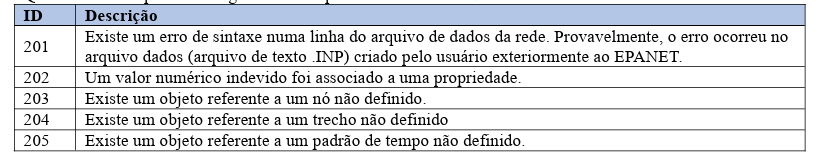

Kellner (2022) enfatiza que dos arquivos gerados por uma simulação no EPANET, destacam-se aqueles com 4 tipos de extensões: .INP, .HYD, .OUT e . RPT. A dinâmica da relação existente entre as extensões está representada na Figura 7 e detalhadas a seguir:

Figura 7 – Tipos de relatórios gerados pelo EPANET.

Fonte: (Kellner, 2022)

• .INP: arquivo que recebe as informações iniciais da rede a ser simulada. Tem seu conteúdo analisado e é armazenado em uma área comum da memória.

• .HYD: é responsável pelos cálculos da simulação hidráulica, considerando o intervalo de tempo ou momento definido. Tem seus resultados armazenados de maneira não formatada em um arquivo.

• OUT: fruto de uma simulação da qualidade da água. Uma vez que essa simulação é solicitada, o programa acessa os dados contidos no arquivo HYD, calcula questões relacionadas ao transporte de substâncias e reações ocorridas em cada intervalo de tempo em toda a rede.

• .RPT: basicamente é o módulo que acessa os dados não formatados (OUT) e gera relatórios formatados. Nestes relatórios também são informadas mensagens de aviso ou eventuais erros que possam ter ocorrido durante a execução da simulação e geração do relatório.

A versão do EPANET que faz uso do idioma português, escrito e falado do Brasil, é uma realização do Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica de Saneamento (LENHS). O laboratório é parte integrante do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal da Paraíba.

5.6.5. Planilhas eletrônicas.

Prado (2023) define planilha eletrônica como sendo “um caderno mágico, capaz de transformar um amontoado confuso de informações em uma tabela organizada e de fácil compreensão. Permitindo que se tome decisões envasadas em dados precisos”. Ressalta, ainda, que são muitos os motivos do sucesso desta ferramenta. Elencando como razões para esse sucesso:

• Grande flexibilidade: permite fazer cálculos, previsões e análises. Usando para isso dados numéricos, tabelas e gráficos.

• Fácil integração com outras ferramentas: dentre as conexões possíveis tem-se com banco de dados e outros programas de cunho orçamentário/financeiro.

• Fácil operação: em pouco tempo a maioria das pessoas conseguem utilizar, além de vasto material de auxílio no meio virtual.

• Grande capacidade de armazenamento de dados: podendo concentrar em um único arquivo, sem necessidade de ter múltiplas fontes de dados.

• Personalizáveis: podem ajustar-se à necessidade de cada usuário.

Algumas atividades profissionais são fortemente dependentes do emprego de planilhas eletrônicas, dentre elas Prado (2023) destaca a engenharia. Embasado em sua afirmação na necessidade inerente a essa profissão da realização de cálculos com elevado grau de complexidade e analisar dados.

Santos et al. (2023) salientam que a modelagem matemática e a obtenção de soluções numéricas geralmente envolvem repetição de processos de cálculos simples, criando condição favorável para o uso de planilhas eletrônicas como ferramenta auxiliar. Os autores frisam ainda que o domínio desta ferramenta é imprescindível aos profissionais de engenharia.

Prado (2023) alerta para que o uso dessa poderosa ferramenta seja feito observando algumas limitações. Citando como exemplo de limitações:

• Escalabilidade: o uso de uma grande base de dados pode acarretar lentidão durante a operação da planilha, podendo atingir níveis de lentidão que dificultam sua utilização.

• Precisão: falhas humanas podem comprometer os resultados obtidos. A inserção incorreta dos dados ou uso equivocado de fórmulas comprometerão os resultados.

• Segurança: o fácil acesso aos dados inseridos nas planilhas pode deixa os dados vulneráveis. Logo, deverá certificar-se que somente usuários com autorização tenham acesso ao arquivo.

• Confiabilidade: quanto maior a complexidade, maior serão as chances de resultados menos confiáveis.

• Manutenção: quanto mais usuários operando o mesmo arquivo e quanto maior a complexidade, maiores serão as chances de demandar manutenção no arquivo, sendo necessário certificar-se que os operadores estão devidamente orientados.

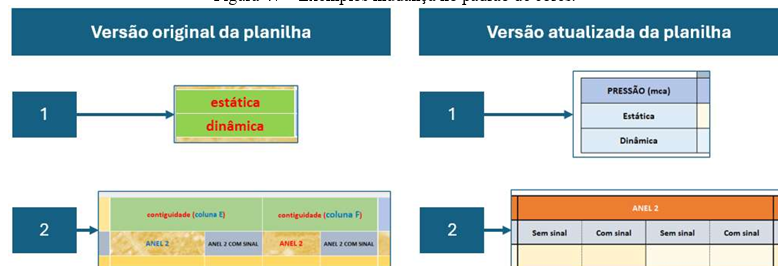

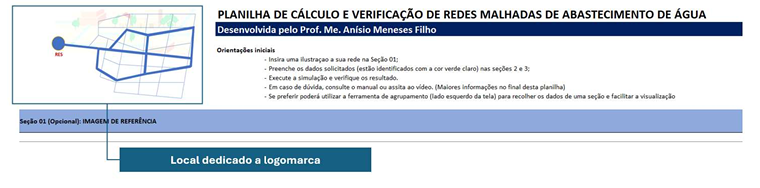

Conseguinte as considerações feitas acima, é de fácil compreensão a busca desta ferramenta para o dimensionamento de redes malhadas de distribuição de água. Meneses Filho (2023) juntou as expressões matemáticas e processo de busca estruturada envolvidas nesse processo de dimensionamento em uma planilha eletrônica criada por meio do programa Microsoft Excel® na sua versão do ano 2023. O autor ressalta que o acesso à barra de fórmulas por parte do usuário permite a exploração do processo de cálculo que envolve o algoritmo. A referida planilha de Meneses Filho (2023) é justamente o objeto de análise deste trabalho, onde serão analisadas a experiência proporcionada ao usuário, bem como sugerir atualizações para que se tenha uma ferramenta melhorada.

5.7. PRINCIPAIS ASPECTOS NORMATIVOS PARA DIMENSIONAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) lançou em julho do ano de 1994 a NBR 12218:1994. Esta norma traz como objetivo estabelecer as normas a serem exigidas para a elaboração de projetos relacionados a redes de distribuição de água para abastecimento público. No ano de 2017 a referida associação publicou uma atualização para a referida norma (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2017).

A ABNT apresenta no item 5 da NBR 12.218:2017 quais são os requisitos específicos necessários para elaboração de um projeto com a finalidade de abastecimento público de água. Dentre as exigências apresentadas destacam-se aqueles apresentados nos itens:

• 5.2.7 Apresenta os valores 1,2; 1,5 e 0,5 para os coeficientes k1, k2 e k3, respectivamente, quando estes não estiverem disponíveis para área dimensionada;

• 5.3.1 Estabelece que as pressões mínimas de serviço devem ser a nível do terreno de 100kPa. Chegando ao valor máximo de 500kPa para terrenos íngremes, e 400kPa como valor máximo para terrenos não acidentados. Recomenda-se ainda neste item a adoção de pressões estáticas no intervalo de 250kPA e 300kPa;

• 5.3.3.1 Se apresentadas justificativa técnica e/ou econômica, serão admitidas pressões dinâmicas menores que as mínimas e estáticas maiores que que as máximas;

• 5.6.2 Estabelece que o diâmetro nominal mínimo a ser adotado nos condutos secundários é de 50mm;

• 5.6.3 Devem ser adotados método de Hazen Williams ou da equação universal para dimensionamento dos condutos;

• 5.6.4 A velocidade mínima de projeto deve ser de 0,40m/s, ao passo que a máxima perda de carga não deve exceder a marca dos 10m/km;

• 5.6.6 Determina que o dimensionamento deve ser realizado por simulações hidráulicas, e que nestas a simulações os valores residuais máximos obtidos para cargas piezométricas seja de 0,5 kPa e para vazão de 0,1L/s;

• 5.8.2 Recomenda-se que os pontos de mediação e controle da rede contemplem uma extensão máxima de tubulação de 25km e atenda até 5000 ligações;

• 5.9.4 Que o setor de manobra, englobe o máximo de 500 ligações e tenha uma extensão máxima de tubulação de 3km.

6. ANÁLISE CRÍTICA DA PLANILHA MENESES FILHO E COMPARAÇÃO COM PROGRAMA EPANET

Inicia-se essa etapa com ressalva de que o presente trabalho não tem como finalidade identificar erros, mas sim validar e apresentar pontos passíveis de melhoria da referida planilha. Desta forma, disponibilizar uma opção de ferramenta prática e confiável para profissionais e estudantes de engenharias. Isto posto, dar-se início ao processo de análise e comparação propriamente dito.

Faz-se necessário também indicar que o uso do EPANET se limitou a simulação das situações tomadas como exemplos para esta análise. Situações estas que envolvem o dimensionamento de rede malhada de abastecimento de água com um único reservatório. E, uma vez que não é o ponto focal deste trabalho, não houve aprofundamento nas funcionalidades desta ferramenta que não são correlatas ao objetivo aqui apontado.

O equipamento computacional onde procedidos os testes conta com as seguintes especificações: Processador Intel® Core™ i5-12500H 2.50 GHz, 24GB de memória RAM DDR5 de 4800MHz, Placa gráfica dedicada NVIDIA® GeForce RTX 3050 de 4GB DDR6. A referida máquina contou com o sistema operacional da empresa Microsoft® na edição Windows 11 Pro e versão 23H2.

6.1. FORMA DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO.

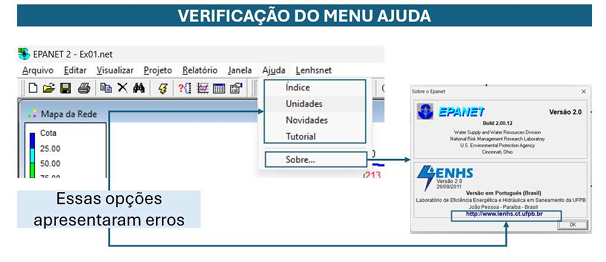

O EPANET, por se tratar de um programa de código aberto, não possui custo de aquisição. A cópia utilizada para este trabalho foi a versão 2.0 e obtida diretamente da Universidade Federal da Paraíba – UFPB por meio do endereço eletrônico: https://ct.ufpb.br/lenhs/contents/menu/assuntos/epanet.

Não foram localizadas informações acerca dos requisitos mínimos de hardware ou mesmo de sistema operacional para instalação do EPANET no manual do usuário, quer seja na versão original de ROSSMAN (2002), quer seja na versão traduzida e adaptada pelo Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica em Saneamento da UFPB. O processo de instalação seguiu os processos descritos por KELLNER (2019). Não foram verificadas quaisquer dificuldades no processo de instalação da referida aplicação.

Quanto à planilha do Prof. Me. Anísio de Sousa Meneses Filho, uma das formas de obtenção dela se dá pelo acesso ao endereço eletrônico disponível por meio do QR Code, indicado na Figura 8, publicado no ano 20213 no Manual de utilização da planilha de cálculo para o dimensionamento e verificação de rede de distribuição de água (configuração em anéis).

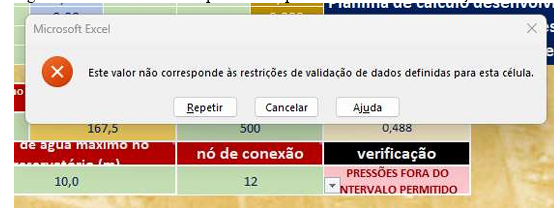

Não há custo direto de aquisição do referido arquivo, mas para que haja o acesso efetivo a esta ferramenta por não se tratar propriamente de uma aplicação executável e sim de uma planilha eletrônica, é imperativo salientar sua dependência em relação ao programa Excel®, preferencialmente em sua versão presente no pacote Office 365 ou versão superior. Esta aplicação, por sua vez, não é de acesso gratuito e conta com a necessidade da aquisição de licença.

Não obstante, há de se frisar que o referido programa já é significativamente disseminado e largamente utilizado, dada sua versatilidade. Logo, é seguro afirmar que não há grandes dificuldades em acessar um computador que conte com este programa.

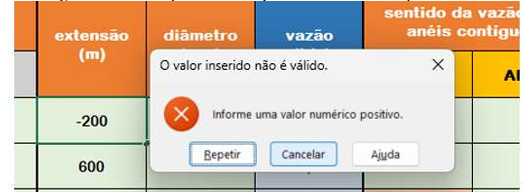

Ponto importante a ser mencionado é que durante o processo de execução da planilha em uma recém-instalada do Excel, cujas configurações estavam na condição padrão, houve a necessidade de habilitar a execução das macros e a ferramenta “Solver”. Uma vez realizado o procedimento de habilitação, não houve a necessidade de repeti-lo nos demais acessos à planilha.

Figura 8 – QRCode para acesso a planilha indicada por Meneses Filho

Fonte: Meneses Filho (2023)

6.2. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO.

Nesse tópico foram abordadas as telas que as aplicações apresentam, apontando para assuntos relevantes para aqueles que pretendem utilizá-las, como disposição dos comandos e das ferramentas necessárias para execução do cálculo de dimensionamento. Verificando se os diferentes elementos estão devidamente identificados e dispostos de forma lógica e intuitiva.

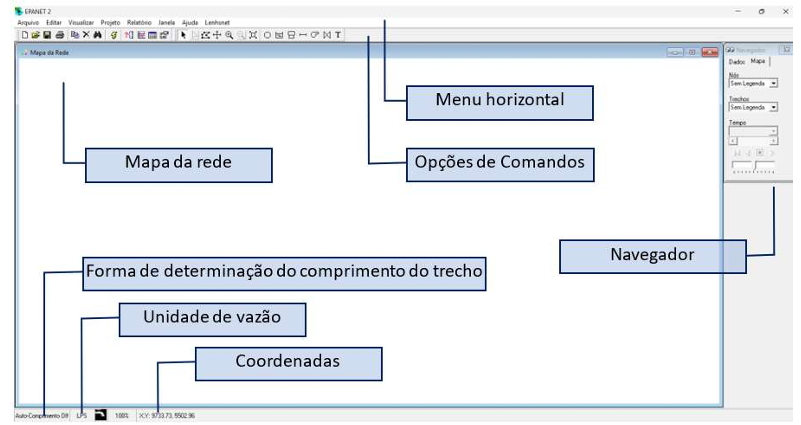

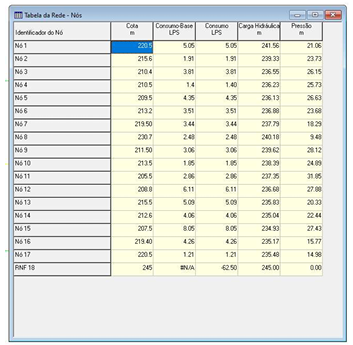

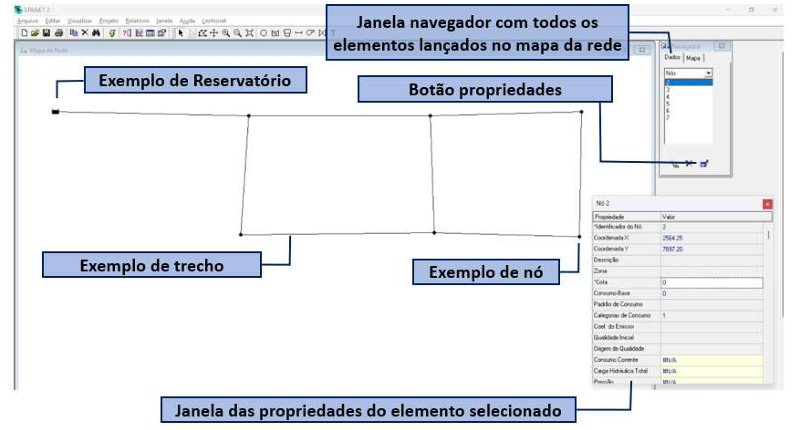

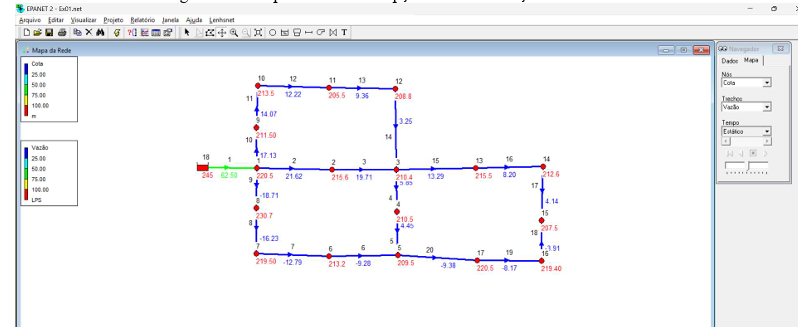

Iniciando pelo EPANET, tem-se a tela inicial representa na Figura 9 onde é possível observar o menu horizontal, opções de comando, a indicação da forma que é determinado o comprimento do trecho, unidade de vazão, coordenadas do ponto e por fim o visualizador.

Figura 9 – Detalhes da interface do EPANET

Fonte: (Elaboração própria)

As ferramentas necessárias para modelagem no EPANET estão dispostas na barra “Opções de comando”. Para as condições preconizadas para este projeto foram utilizados essencialmente os comandos: reservatório de nível constate, nó, tubulação e etiqueta. A Figura 10 traz a identificação destas ferramentas no ambiente EPANET.

Figura 10 – Indicação na interface do EPANET dos principais elementos utilizados no estudo.

Fonte: (Elaboração própria)

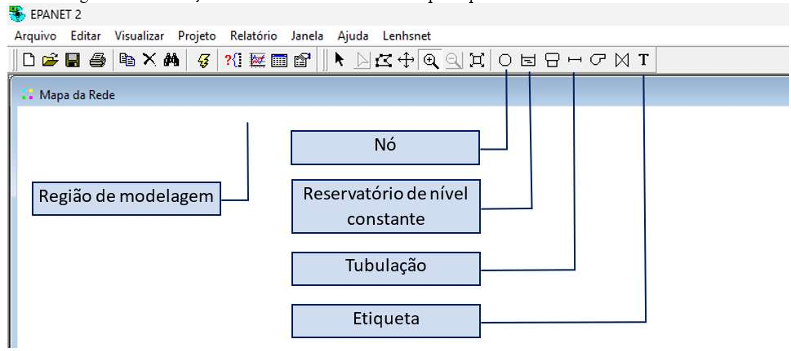

Os resultados das simulações, por sua vez, são dispostos em forma de tabelas como a ilustrada na Figura 11.

Figura 11 – Janela do EPANET com resultados de uma simulação

Fonte: (Elaboração própria)

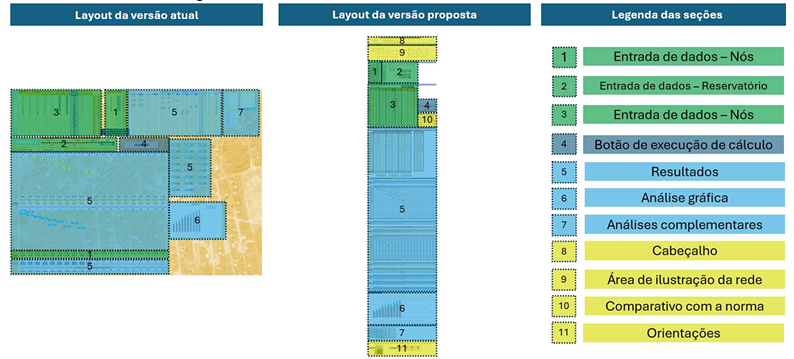

Ao analisar a planilha verifica-se que esta apresenta diferenças viscerais em relação ao EPANET. Sua tela inicial apresenta maior conjunto de informações e ferramentas, dada a condição já apresentada de que esta ferramenta se utiliza do Excel® para ser viabilizada. Contudo, há inúmeras ferramentas e comandos que não serão necessários para utilização da referida ferramenta.

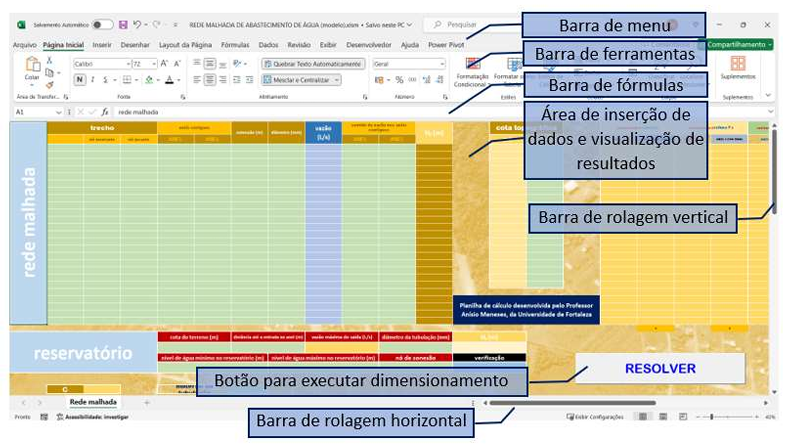

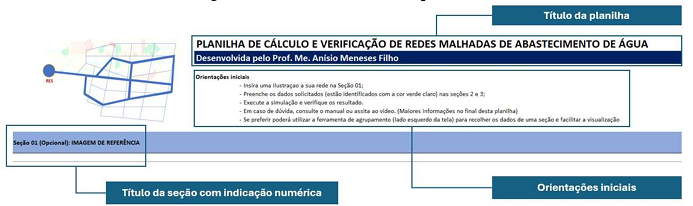

A Figura 12 apresenta a disposição geral dos comandos e informações que são exibidas na tela quando a planilha está sendo operada. Dos pontos de interesse, destacam-se a barra de menu, a barra de ferramentas, a barra de fórmulas, a área de inserção de dados e visualização de resultados e, por fim, o botão para execução do dimensionamento.

Figura 12 – Apresentação da interface da planilha de Meneses Filho

Fonte: (Elaboração própria)

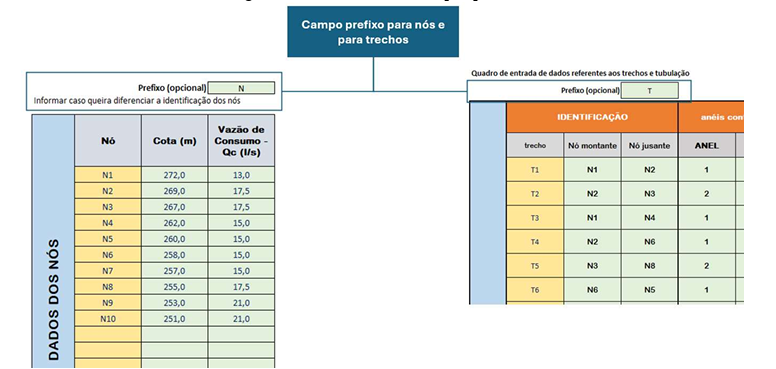

Observa-se também que a área de inserção de dados e visualização é zoneada, de forma a compartimentar os dados que são referentes aos nós, aos trechos, às vazões etc. A Figura 13 retrata parcialmente como é esse zoneamento. Sendo necessário apenas fazer uso das barras de rolagens vertical e horizontal, para percorrer por esta área e assim ter acesso à seção desejada.

Figura 13 – Agrupamento dos dados em seções na planilha

Fonte: (Elaboração própria)

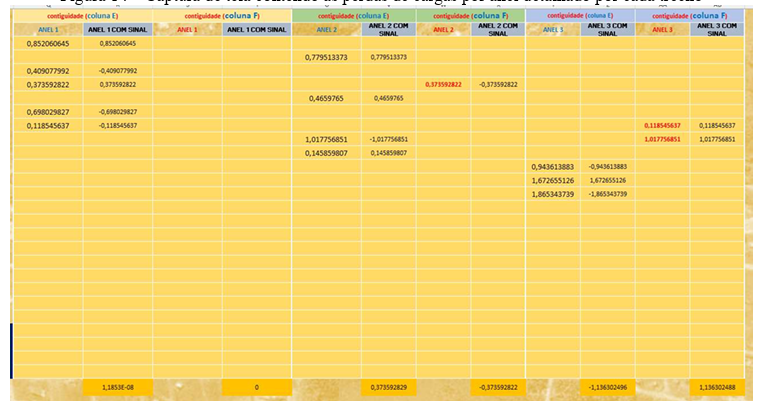

Há ainda a seção que representada pela Figura 14 que indica a perda de carga de cada trecho dos anéis, de forma a verificar se o valor máximo residual piezométrico não supera o valor de 0,5 kPa preconizado pela NBR 12.218:2017.

Figura 14 – Captura de tela contendo as perdas de cargas por anel detalhado por cada trecho

Fonte: (Elaboração própria)

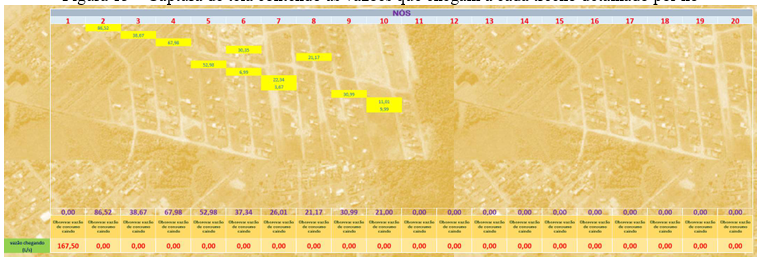

A Figura 15 e Figura 16, por sua vez, representam respectivamente as seções que relacionam as vazões que chegam ou saem de cada trecho, detalhando essa informação por nó, onde cada linha representa um trecho da rede e cada coluna um nó. Ao final de cada quadro, tem-se os totais, sendo ainda informado no quadro das vazões que chegam a vazão advinda do reservatório. Já na seção das vazões que saem, além do somatório das vazões que seguem para outros nós, na última linha estão os valores das vazões de consumo (Qc).

Figura 15 – Captura de tela contendo as vazões que chegam a cada trecho detalhado por nó

Fonte: (Elaboração própria)

Figura 16 – Captura de tela contendo o quadro vazões que saem de cada trecho detalhado por nó

Fonte: (Elaboração própria)

A planilha apresenta também seções dedicadas a exibir as perdas de cargas estimadas para cada nó, Figura 17, e para cada trecho, figura 18, que foram dimensionados.

Figura 17 – Captura de tela contendo o quadro de perdas de cargas detalhadas por nó.

Fonte: (Elaboração própria)

Figura 18 – Captura de tela contendo o quadro de perdas de cargas detalhadas por trecho.

Fonte: (Elaboração própria)

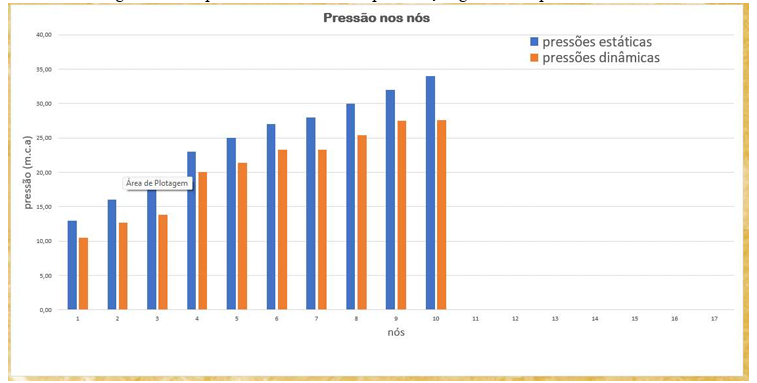

A planilha contempla também a visualização gráfica das referidas pressões estáticas e dinâmicas. A Figura 19 se trata de uma captura de tela modelo de gráfico extraído da referida planilha a fim de exemplificar. Note que no eixo das abscissas estão os nós analisados, ao passo que no eixo das ordenadas tem-se os valores das pressões obtidas.

Figura 19 – Captura de tela contendo apresentação gráfica das pressões nos nós

Fonte: (Elaboração própria)

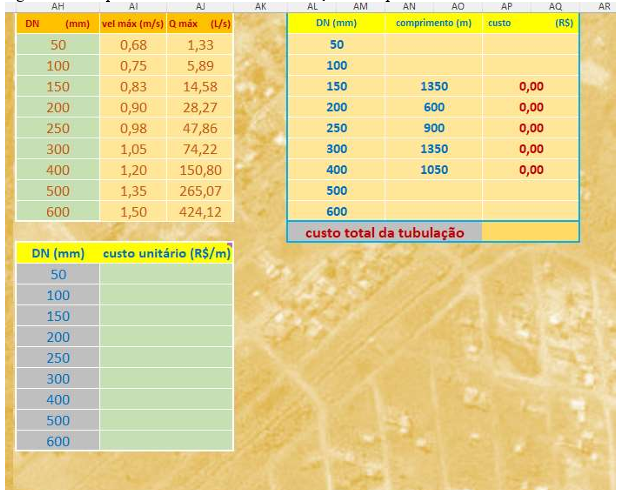

Uma última seção disponível na planilha está representada na Figura 20. Trata-se de alguns dados complementares relacionados aos diâmetros comerciais, extensão total de tubulação e estimativa de custo da rede.

Figura 20 – Captura de tela contendo informações complementares ao dimensionamento

Fonte: (Elaboração própria)

6.3. FACILIDADE DE USO E CLAREZA.

No tópico anterior foram apresentadas as interfaces de cada ferramenta é indicado onde estão dispostos os principais comandos em cada uma destas. Também foram tratados de quais resultados cada uma apresenta, bem como onde estão dispostos. Nesta fase será analisada a facilidade de uso e a clareza que cada uma das ferramentas apresenta.

A ressalva a ser feita para esta análise é que há um nível de subjetividade que deve ser considerado. Não indicando, no entanto, a forma correta ou incorreta, o melhor ou pior. Apenas, estão sendo apresentadas algumas considerações acerca de cada ferramenta.

A facilidade com que são inseridos os dados e a forma que são apresentados os resultados são características analisadas nesta etapa. Também foram objetos de verificação a clareza dos rótulos, cabeçalhos e títulos. Buscando verificar se estes auxiliam efetivamente ao usuário da ferramenta no processo de compreensão do dado solicitado ou da finalidade de seção, bem como na interpretação dos resultados obtidos.

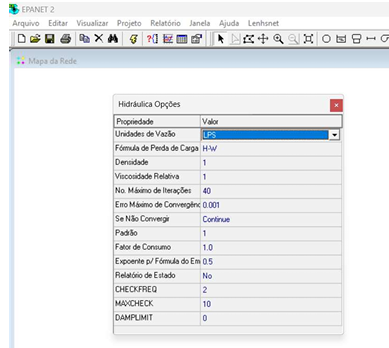

Iniciando a análise pelo programa de referência, EPANET. Neste programa, antes de iniciar o processo, é salutar informar alguns parâmetros hidráulicos previamente. Desta forma, à medida em que os nós, reservatórios e trechos são inseridos, valores padrões já são atribuídos. Um exemplo de um atributo que pode ser previamente indicado é o coeficiente de rugosidade (C). Assim todos os trechos que forem inseridos na rede já contarão com esse valor. Aqueles que eventualmente forem diferentes, podem ser ajustados posteriormente. Outros parâmetros hidráulicos importantes também podem ser previamente definidos, conforme necessidade do projeto.

Os valores parâmetros hidráulicos utilizados para cálculo do EPANET podem ser acessados na barra de menu horizontal, clicando no menu “Projeto” e selecionando “Opções de simulação”. Na janela que será aberta, cuja representação encontra-se na Figura 21, poderá ser verificado os parâmetros padrões utilizados pelo programa. Sendo possível ajustá-los conforme a necessidade do projeto. Porém, foram mantidos os valores padrões a saber: unidade de vazão em litros por segundo, perda de carga calculada pelo método de Hazen Williams e erro máximo de convergência de 0,001.

Figura 21 – Janela de opções hidráulicas do EPANET

Fonte: (Elaboração própria)

Após a definição dos parâmetros hidráulicos e de cálculo, inicia-se o processo de modelagem propriamente dito. Para tal, são utilizadas as ferramentas: “Adicionar reservatório de volume fixo” indicado com RNF no ícone , adicionar nó cujo ícone é e adicionar trecho . Todas estas ferramentas estão disponíveis na barra “opções de comandos”, como já indicado na Figura 10 do item 4.2 deste trabalho.

Ao clicar em adicionar RNF ou adicionar nó e em seguida clicar na região do mapa da rede serão inseridos os elementos que estes representam. Para a inserção dos trechos é necessária a existência de nós e reservatórios para que o trecho a ser inserido faça a ligação destes elementos previamente posicionados. Logo, sugere-se a sequência de implementação do reservatório, dos nós e por fim dos trechos. Informação importante a ser considerada é que o EPANET conta com a ferramenta de coordenadas. Isso acarreta o fato de que ao inserir um trecho este assume como extensão a distância que separa os pontos de montante e jusante. Todavia, essa distância pode ser ajustada diretamente na caixa de propriedade do trecho em questão. Uma vez posicionados os elementos que compõem a rede analisada, deve-se ter uma situação similar a apresentada na Figura 22.

Figura 22 – Interface do EPANET com uma rede modelada

Fonte: (Elaboração própria)

A etapa seguinte constitui-se de definir as propriedades de cada elemento. Sendo necessário selecionar o elemento ou utilizar-se da janela de navegação para ter acesso a janela de propriedades, onde serão realizados os ajustes. Para cada tipo de elemento, minimamente alguns dados devem ser verificados. Para o reservatório apenas o parâmetro “Nível da água” deve ser indicado. Para cada um dos nós, deve-se verificar os parâmetros “cota” e “consumo Base”. Na propriedade dos trechos, é necessário indicar em cada um destes os parâmetros: “Comprimento”, “Diâmetro” e “Rugosidade”. Verifica-se que nesta etapa do dimensionamento na janela propriedade não há a indicação de qual unidade de medida cada informação deve ser inserida. No exemplo dos parâmetros dos trechos, temos o campo comprimento. Este dever ser informado em metros ou quilômetros? Já o campo “diâmetro”, deve ser em metros ou milímetros? Essa condição essa pode dificultar a compreensão do que está sendo solicitado ao usuário da ferramenta, e consequentemente no uso equivocado desta.

Uma vez que todos os elementos foram inseridos e seus parâmetros ajustados, faz-se necessário a execução da simulação da rede. Para isso, é necessário o uso da opção “Executar simulação”. Este comando está disponível em dois lugares no menu “Projeto” ou na barra

“opções de comando” com o ícone . Se os resultados obtidos estiverem dentro dos critérios pré-configurados deverá ser exibida a caixa de texto indicada na Figura 23, caso contrário uma mensagem de advertência será exibida, similar ao da Figura 24, onde é indicado que houve algum problema com a simulação e que a situação deve ser verificada.

Figura 23 – Janela de indicação de simulação bem-sucedida.

Fonte: (Elaboração própria)

Figura 24 – Janela com mensagem de erro em simulação.

Fonte: (Elaboração própria)

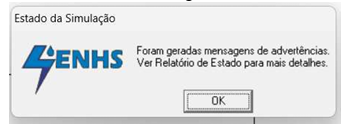

Após corrigir eventuais problemas com a simulação, pode-se acessar os resultados obtidos opção “Tabela” no menu “Relatório”. Esta funcionalidade também está disponível por meio do botão “Tabela”, na barra “Opções de Comando”, cujo ícone é . Ao acioná-la deverá ser indicado se deseja uma tabela que contemple os dados referentes aos nós da rede ou os trechos desta.

Uma vez indicada o tipo de tabela, o usuário terá que verificar quais dados deverão constar na forma de colunas, conforme as opções retratadas na Figura 25. Sendo opções para o tipo “Nós de Rede”: Cota, Consumo-base, Qualidade Inicial, Consumo, Carga Hidráulica, Pressão e Qualidade. Para as tabelas do tipo “Trechos da Rede” são opções de coluna para o referido tipo: Comprimento, Diâmetro, Rugosidade, Coef. R. Escoamento, Coef. R. Parede, Vazão, Velocidade, Perda de Carga, Fator de Atrito, Taxa de Reação, Qualidade e Estado. Ainda nessa janela é possível a aplicação de filtro na guia “Filtro”, contudo não se trata de uma funcionalidade relevante para este trabalho.

Figura 25 – Janelas acessadas para visualização de tabelas de resultados no EPANET.

Fonte: (Elaboração própria)

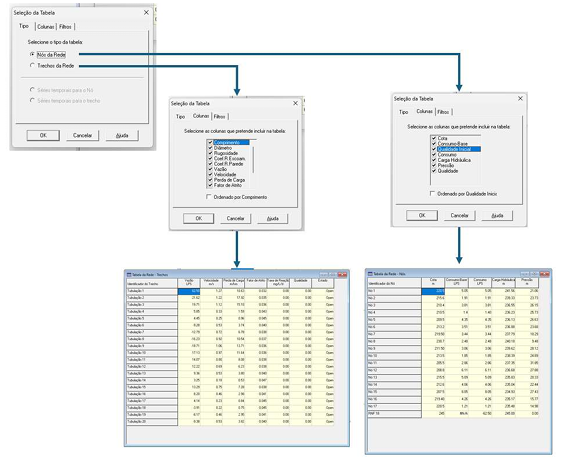

Outra forma de visualizar os dados inseridos e os resultados obtidos com a simulação é acessando o menu “Visualizar” no item “opções”. Nestas janelas é possível ajustar as configurações de visualização do mapa da rede. Utilizando opções como cotas, numeração dos nós, espessura de trecho, setas de sentido de fluxo etc. Dessa maneira, o mapa da rede poderá ajustar-se melhor à necessidade de análise da rede. Na Figura 26 é ilustrada uma das possibilidades de apresentação do mapa da rede.

Figura 26 – Mapa da rede com opções de visualização modificados.

Fonte: (Elaboração própria)

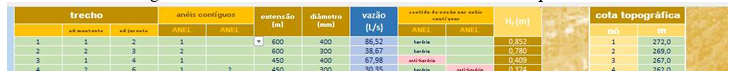

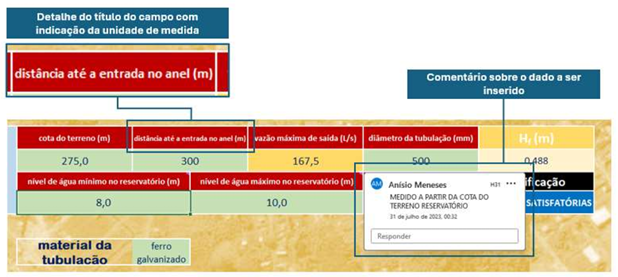

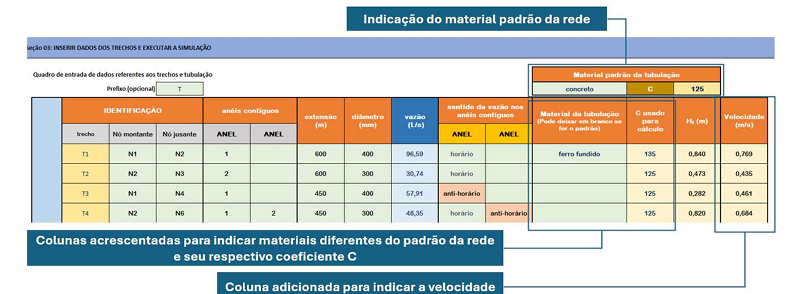

O processo de dimensionamento com o uso da planilha do Professor Anísio de Sousa Meneses Filho consiste basicamente em alimentar as tabelas existentes em cada seção. Sendo a seção inicial a que trata dos trechos, cujo título da tabela desta seção está ilustrado na Figura 27. Necessitando ser indicado a ordem do trecho, seus nós de jusantes e montante, o anel ou anéis que integra na rede, extensão, diâmetro da tubulação e, por fim, uma indicação prévia do sentido de fluxo em relação ao anel analisado. Ainda na Figura 27 é possível verificar a seção seguinte que se refere às cotas dos nós. Portanto, deve ser informado conforme a tipologia da rede.

Figura 27 – Títulos das tabelas dos trechos e das cotas na planilha.

Fonte: (Elaboração própria)

Na sequência de informação dos dados da rede, há a necessidade de indicar os valores referentes ao reservatório. Essas informações consistem nos valores referentes a cota, a distância até o anel que é conectado, diâmetro da tubulação, níveis máximo e mínimo de água, bem como indicar ao qual nó da rede o reservatório se conecta. A Figura 28 além de representar a seção referente ao reservatório, também contempla o campo referente ao material da tubulação empregada na rede analisada, onde é possível observar que o usuário seleciona o material e planilha e automaticamente é indicado qual o coeficiente de rugosidade (C) adotado nos cálculos.

Figura 28 – Seção com dados do reservatório.

Fonte: (Elaboração própria)

Por fim, a última informação necessária para a execução do dimensionamento refere-se às vazões de consumo de cada nó, que devem ser informadas na última linha do quadro existente na seção que trata das vazões que saem dos nós, conforme é ilustrado na Figura 29.

Figura 29 – Células utilizadas para indicar as vazões de consumo.

Fonte: (Elaboração própria)

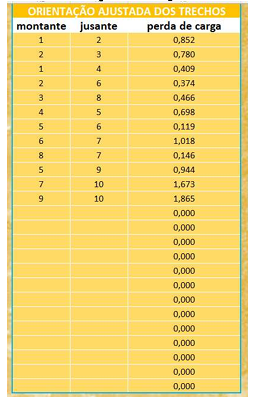

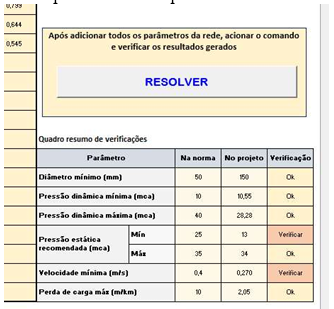

Após a correta alimentação da planilha com esses dados referente ao reservatório, nós e trechos a planilha está em condição de acionar o botão “Resolver” para que este possa executar o dimensionamento e estimar os valores de vazão e pressão que atendam as condições de convergência impostas pela NBR 12.218/2017 e abordados no item 5.10 deste trabalho. A planilha, ao concluir os cálculos solicitados, já apresenta os valores das tabelas considerando os resultados obtidos. E em função dos resultados é atribuído ao campo “verificação” o valor “PRESSÕES SATISFATÓRIAS”, como exemplificado na Figura 28 é apresentado em detalhe na Figura 30 ou “PRESSÕES FORA DO INTERVALO PERMITIDO”.

Figura 30 – Detalhamento do campo de verificação.

Fonte: (Elaboração própria)

Após a compreensão das formas de dimensionamento nas plataformas estudadas é imperativa a necessidade de traçar um comparativo entre estas. Desta forma é possível identificar pontos de semelhança e pontos de diferença. Uma vez que se tem esses pontos elencados há maior capacidade de sugerir melhorias para a planilha analisada.

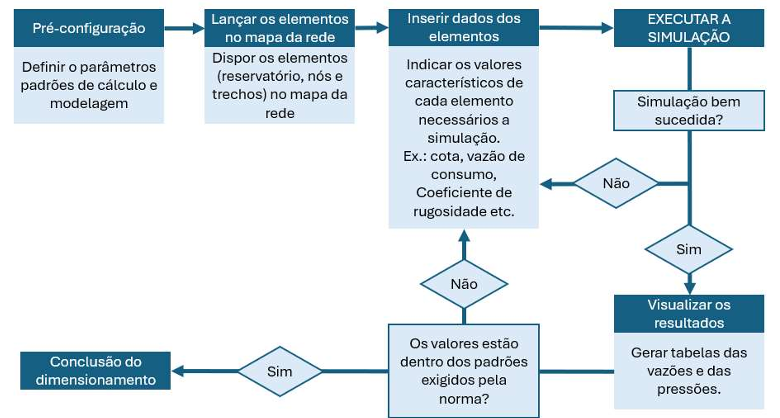

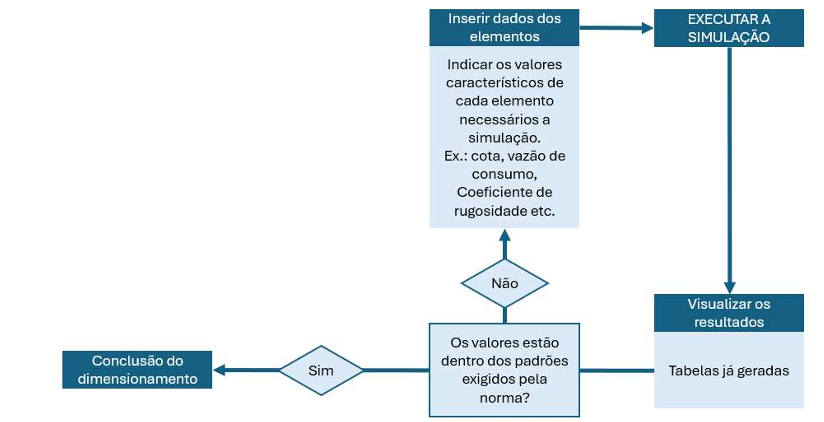

No que diz respeito aos pontos comuns, pode-se afirmar que as ferramentas compartilham de uma mesma sequência lógica, onde são informados os elementos da rede e seus parâmetros, em seguida executa-se a simulação e, por fim, examinam-se os resultados aferidos. Esses resultados são confrontados com as normas vigentes ou com a demanda de projeto. Quando as condições impostas não são atendidas, alteram-se os parâmetros de projetos e uma nova simulação é feita. Repetindo este processo até que se atinja o resultado esperado. Uma representação simplificada da sequência no programa EPANET é retratada na Figura 31, ao passo que a Figura 32 refere-se ao mesmo processo quando executado na planilha eletrônica.

Figura 31 – Fluxograma do processo de cálculo no EPANET.

Fonte: (Elaboração própria)

Figura 32 – Fluxograma do processo de cálculo na planilha analisada.

Fonte: (Elaboração própria)

Observa-se nos fluxogramas o fato que essa sequência cria o fluxo de cálculo em sentido único. Desta forma, não é possível, por exemplo, informar a pressão desejada em um dado nó e a aplicação faça o ajuste nos demais parâmetros como “cota”, “diâmetro”, “nível mínimo da água” etc.

Ainda sobre os pontos comuns, é possível destacar o fato de que nenhuma das plataformas apresenta em sua interface a indicação das etapas necessárias à execução da simulação desejada. Esta condição poderá suscitar dificuldade de compreensão do usuário da ferramenta. Ressalta-se que, apesar de a planilha contar com alguns comentários feitos pelo autor nos títulos das tabelas, estes não estão relacionados ao sequenciamento do processo de cálculo. Uma análise focada das instruções e documentação também faz parte do escopo deste estudo e está apresentado com maior detalhamento mais adiante.

Sobre as divergências, alguns pontos foram observados. Dentre eles, destaca-se o fato demonstrado na ilustração das sequências lógica da simulação, representadas nas Figura 31 e Figura 32. Nota-se que apesar de seguirem a mesma sequência lógica, a planilha apresentou maior simplificação do processo de inserção dos dados e visualização dos resultados.

Outra situação simples identificada como a necessidade de uso do ponto (.) como separador decimal no EPANET, ao passo que a planilha se utilizava de vírgula (,) para cumprir com essa função. Essa condição acabou dificultando um pouco a utilização do EPANET, dado a distância imposta pela disposição da tecla ponto (.) das teclas numéricas utilizadas para informar os valores necessários para o cálculo.

Uma outra característica observada na etapa de inserção dos dados durante processo de modelagem da rede utilizando o EPANET constituiu uma barreira à fluidez. Para realizar esta inserção há necessidade de eventualmente ter que selecionar o elemento, abrir a janela de propriedades, selecionar o campo que se deseja atribuir um valor, para enfim inserir o valor desejado. Para executar esta mesma tarefa na planilha é necessário apenas selecionar a célula desejada e inserindo o valor pretendido. E nas situações em que esses campos eram sequenciados na mesma coluna, o uso da tecla “enter” para consolidar a inserção do valor informado, já deixava o cursor em condições de inserir o valor da linha seguinte. Esse sequenciamento dos dados em linhas de uma mesma coluna é uma condição comum em tabelas, logo a planilha apresentou maior praticidade na fase de inserir os dados.

Também foi observado como uma diferença entre as ferramentas o fato de que para inserir os dados na planilha há a necessidade de numerar os anéis da rede, bem como estimar o sentido do fluxo da água ao longo da rede. O EPANET, por sua vez, não demanda essa informação. Sendo o sentido do fluxo indicado automaticamente pela aplicação.

6.4. ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO VISUAL.

Diberto (2023) destaca a importância do uso estratégico de cores nas interfaces das aplicações digitais. Segundo o autor, o uso das cores é condição fundamental e de impacto direto na experiência vivenciada pelo usuário. O uso de uma paleta de cores adequada poderá proporcionar maior legibilidade, destacar pontos importantes e, por fim, tornar a operação da aplicação mais fluida e intuitiva. Isto posto, este tópico tem como objeto central a análise das cores utilizadas nas aplicações estudadas. Para isso, foram verificados alguns quesitos, a saber: contraste, acessibilidade, significado, uniformidade e compatibilidade com impressão.

Os aspectos considerados mais relevantes estão elencados a seguir.

6.4.1. Contraste

No EPANET foi observado que em geral os textos apresentam a cor azul escura ou preto, sendo este último predominante. As cores de fundo, por sua vez, foram cinza claro, branco e amarelo claro, conforme demonstrado na Figura 33. A combinação das cores apresenta um bom contraste e possibilitam uma leitura fácil.

Figura 33 – Exemplo da janela das propriedades dos nós no EPANET.

Fonte: (Elaboração própria)

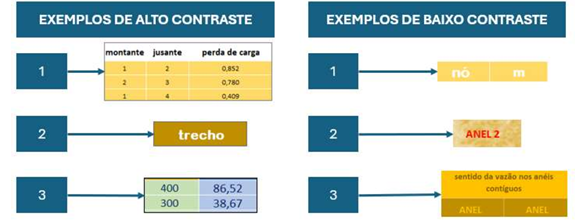

Na planilha foi observada uma situação diferente. Cores mais intensas foram utilizadas tanto como plano de fundo quanto para os textos. Em alguns casos foram obtidos bons contrastes e que proporcionaram uma fácil leitura. Foram também identificados outros casos que não foram tão assertivas essas combinações. Alguns exemplos estão ilustrados na Figura 34.

Figura 34 – Exemplos de condições de contrastes na planilha.

Fonte: (Elaboração própria)

6.4.2. Acessibilidade

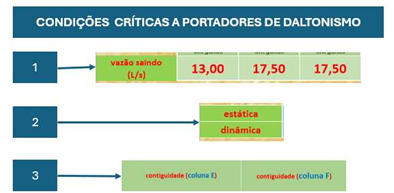

Ao falar de cores e acessibilidade é inevitável abordar a temática do daltonismo. Braga (2015) indica que cerca de 8% da população masculina é portadora dessa condição. Ainda segundo o autor, estima-se que 90% desses casos estão relacionados à percepção da cor verde. A deficiência da cor vermelha, contempla cerca de 9% da população daltônica. E a deficiência para o azul é o caso menos comum, que representa cerca de 1% dos casos. Braga (2015) alerta ainda para a condição em que é comum o uso das cores verdes e vermelhas para indicar situações favoráveis e/ou de alerta. Porém, essa prática pode comprometer a experiência do usuário, dado que essa diferença de cor pode não ser efetivamente compreendida. O autor sugere ainda o uso de ícones e símbolos, como forma de contornar essa circunstância.

Dado que significativa parcela da população tem dificuldades na percepção das cores, em especial verde e vermelho entende-se que é necessária maior atenção ao uso destas cores. O emprego de textos em verde em um fundo vermelho, ou o inverso, texto vermelho em fundo verde deve ser evitado, pois poderá ser uma barreira a pessoas portadoras de daltonismo.

Ao analisar o programa de referência, EPANET, não foram observadas situações como esta. Porém, na planilha foram identificadas algumas células com o preenchimento na cor verde e texto na cor vermelha, conforme captura de tela apresentada na Figura 35.

Figura 35 – Exemplos de condições críticas a portadores de daltonismo.

Fonte: (Elaboração própria)

6.4.3. Significado das cores

Uma estratégia interessante que pode ser utilizada ao desenvolver interfaces utilizando-se cores é empregá-las de forma a identificar os tipos de dados que estão sendo solicitados ou exigidos. Desta forma o operador poderá ter maior facilidade em compreender as informações em tela, identificando os locais em que são relacionados a entrada de dados, a títulos de tabelas, textos auxiliares, resultados de comandos executados etc. Para que essa estratégia seja mais efetiva é interessante manter a consistência e deixar orientar ao usuário.

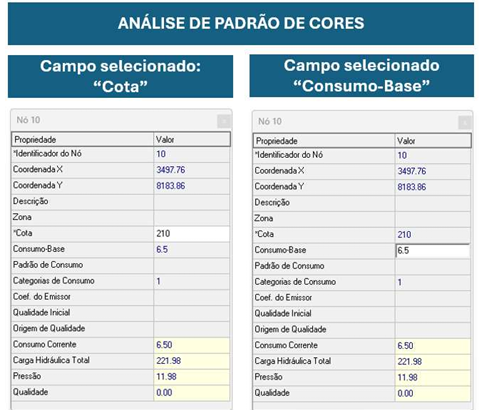

No EPANET em geral, foi observado que se utiliza como padrão a fonte do texto na cor preta e o fundo branco para os campos em que há possibilidade de alguma interação por parte do usuário, que seja para entrada de dados, quer seja para selecionar dentre uma lista de opções.

Para campos que não possibilitam interações o texto, continua na cor preta, mas o plano de fundo passa a ser na cor cinza, como no caso dos menus e títulos dos campos, ou amarela para os casos em que se trata de uma informação calculada pelo programa, havendo, porém, a necessidade de se fazer uma ressalva para situações como a que está representada na Figura 35.

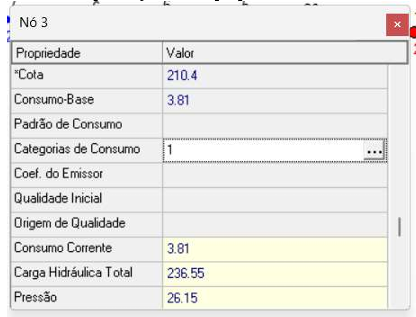

Na Figura 36 é possível ver que ao acessar a janela “Editar” de um determinado nó, tem-se duas colunas, sendo título da primeira “Propriedade” e da segunda “Valor”. Observa-se ainda que na coluna “valor” uns campos apresentam fundo amarelo, outros na cor cinza e apenas um campo apresenta fundo branco.

Figura 36 – Demonstração das cores utilizadas no EPANET.

Fonte: (Elaboração própria)

Aqueles que contam com fundo amarelo seguem a regra geral, portanto trata-se de valores calculados pelo programa e não estão disponíveis para edição pelo usuário. Dos demais campos, apenas um deles apresenta o fundo branco. Esta condição poderá induzir o usuário ao entendimento que apenas este campo de fundo branco é editável. O que não é verdade, pois ao clicar em outro campo na cor cinza, este muda de cor. Assumindo cor branca e ficando apto a edição por parte do usuário. Logo, não fica tão evidente quais

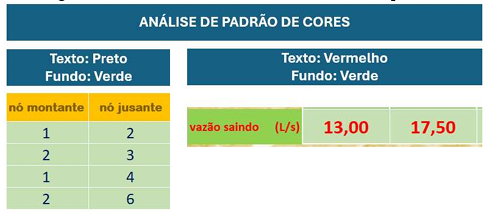

Com relação a planilha foi identificado o emprego de apenas um padrão de cor para as células que são destinadas à entrada de dados. Contudo, a padronização limitou-se apenas em relação a cor de fundo. Como exemplificado pela Figura 37 a cor do texto não apresentou padronização. Também é observável que a cor verde foi utilizada em outras células, porém em tonalidades diferentes.

Figura 37 – Demonstração das cores utilizadas na planilha.

Fonte: (Elaboração própria)

O EPANET, por utilizar o padrão largamente seguido em interfaces de várias outras aplicações, acaba por se manter intuitivo, mesmo sem instrução prévia relacionada a padrão de cores. No caso da planilha, que foge à regra geral e utiliza outro padrão de cor, entende-se como propositiva a inserção da orientação direta contemplando uma mensagem similar a “Preencha apenas os campos com o fundo verde claro”.

6.5. ACESSO ÀS FÓRMULAS UTILIZADAS NO CÁLCULO.

A necessidade de profissionais de engenharia aptos a dimensionar redes de abastecimento de água suscita a demanda por ferramentas que possam auxiliar nesse processo. Nesse contexto, ferramentas como o EPANET e a planilha de Meneses Filho (2023) são opções a serem utilizadas, inclusive no processo de formação destes profissionais. Em ambiente acadêmico esses programas podem ser utilizados como instrumentos auxiliares na compreensão da dinâmica envolvida no cálculo em questão. Logo, é importante verificar se as fórmulas utilizadas nesse processo de cálculo estão acessíveis ao usuário.

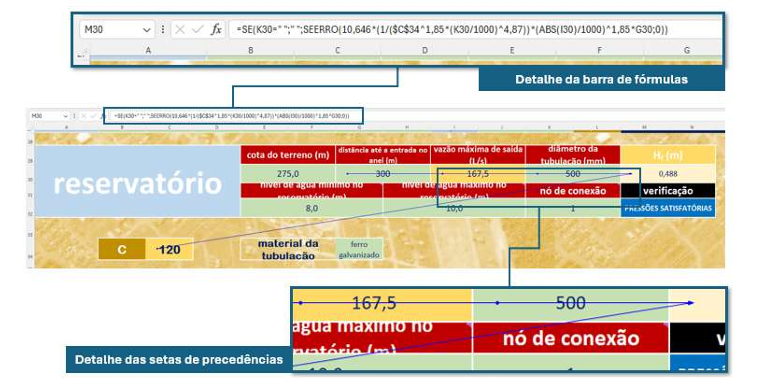

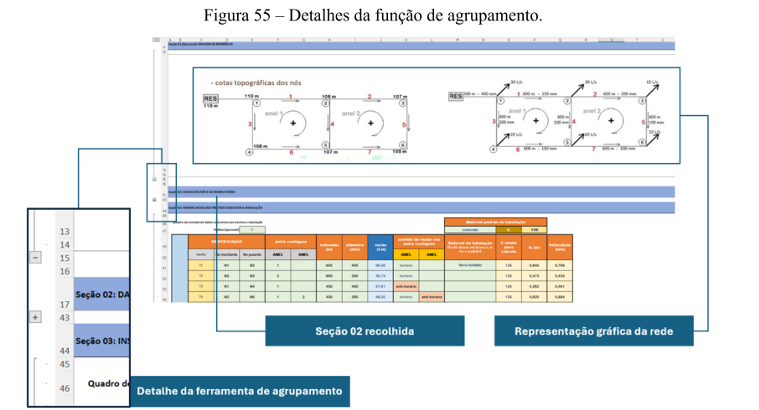

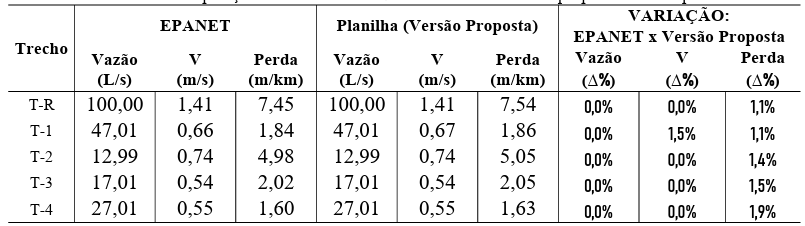

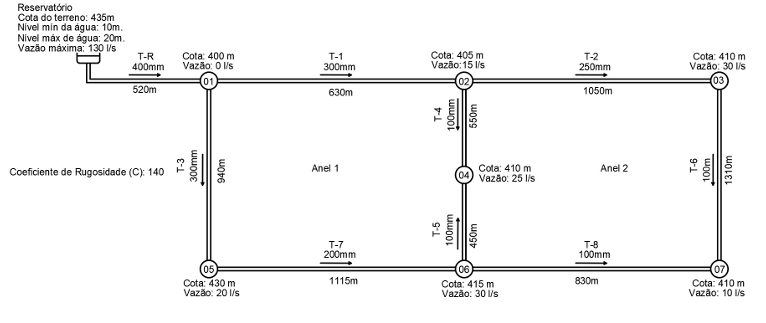

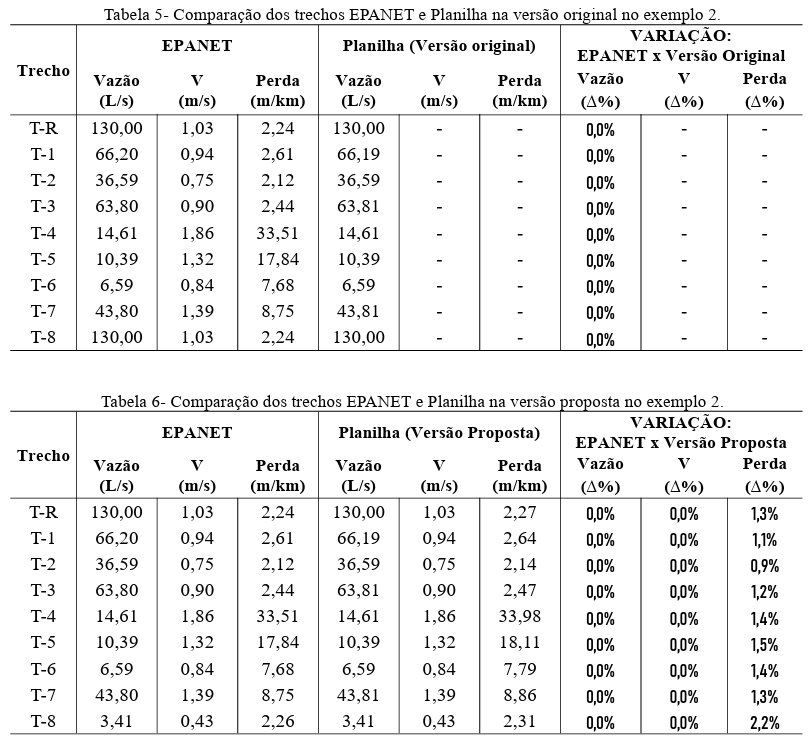

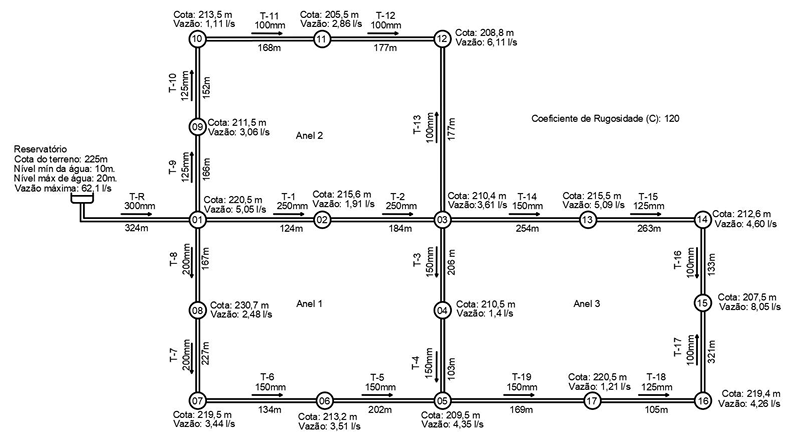

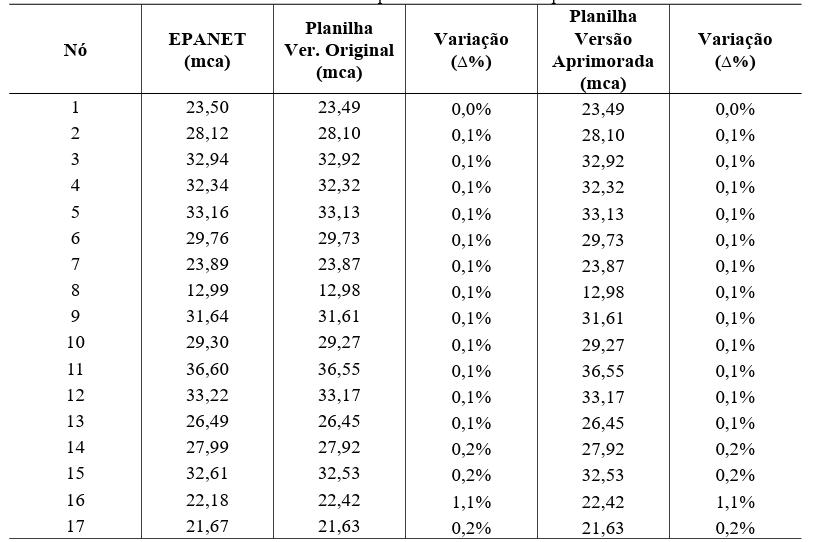

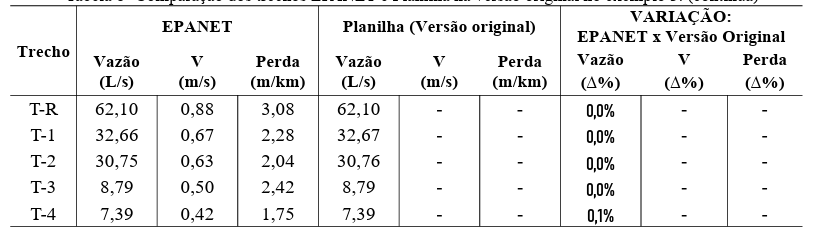

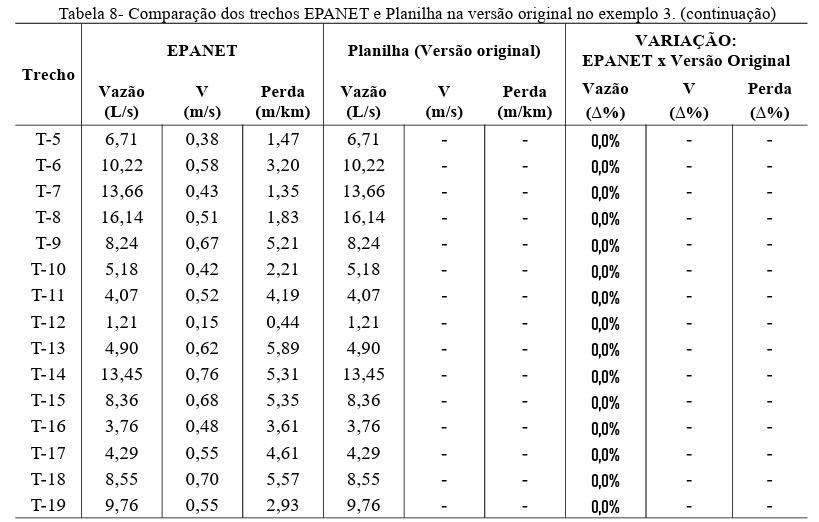

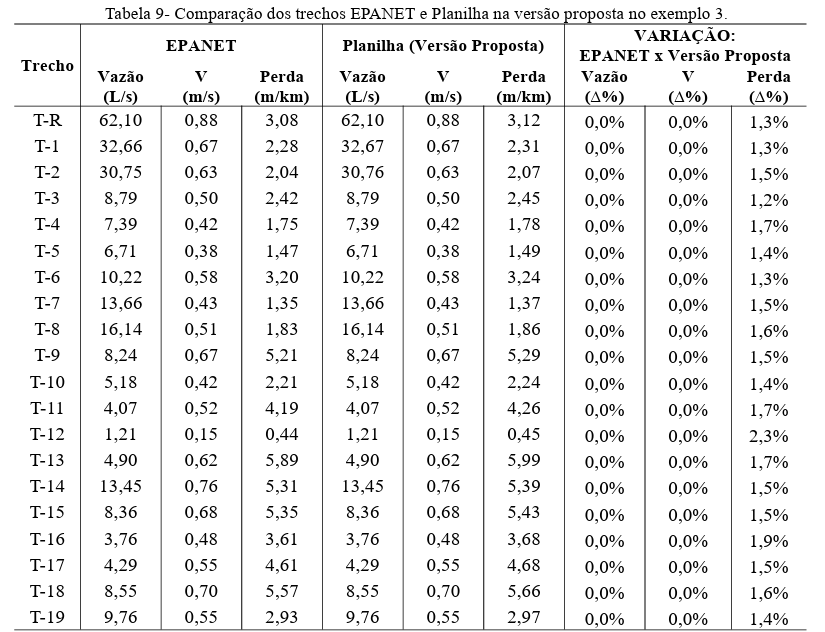

Com relação ao EPANET, não foi identificado dentro do ambiente da aplicação informações acerca do processo de cálculo. A operação em geral consistiu basicamente em modelar a rede, ajustar as propriedades dos elementos, simular e analisar os resultados. Não sendo possível verificar como os dados interagem entre si.